Родителям необходимо постараться воспитать девочку так, чтобы она смогла осознать и принять свое женское предназначение, свою высокую роль в жизни семьи и общества, чтобы, образно говоря, девушка не занималась играми на чужом поле, пытаясь подражать мужчинам.

Два художественных рассказа для детей, зачем нужно носить крестик и как почитание Креста важно в жизни.

Дорогие мои маленькие боголюбцы! Давайте обратимся к событиям, произошедшим до рождения Иоанна Предтечи, и переместимся в городок Назарет, к тихому приюту Девы Марии в доме Её обручника старца Иосифа.

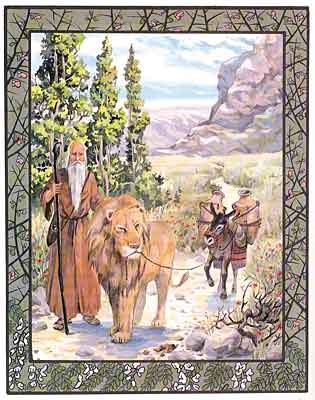

В монастыре был осел, на котором возили воду с Иордана, и старец велел льву пасти его у реки. Однажды лев далеко ушел от осла, лег на солнцепеке и уснул.

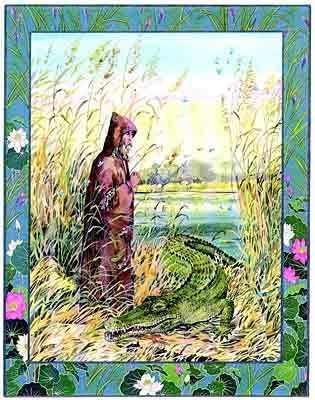

К одному пустыннику каждый день приходила волчица. Она появлялась, когда отшельник обедал, садилась у входа в его маленькую пещеру и ждала.

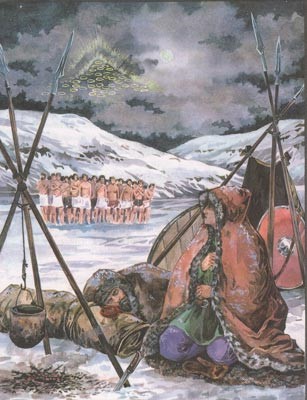

В римском войске в полку, который стоял в армянском городе Севастия, служили сорок друзей, очень смелых и доблестных воинов и настоящих христиан; конечно, они отказались приносить жертву языческим богам.

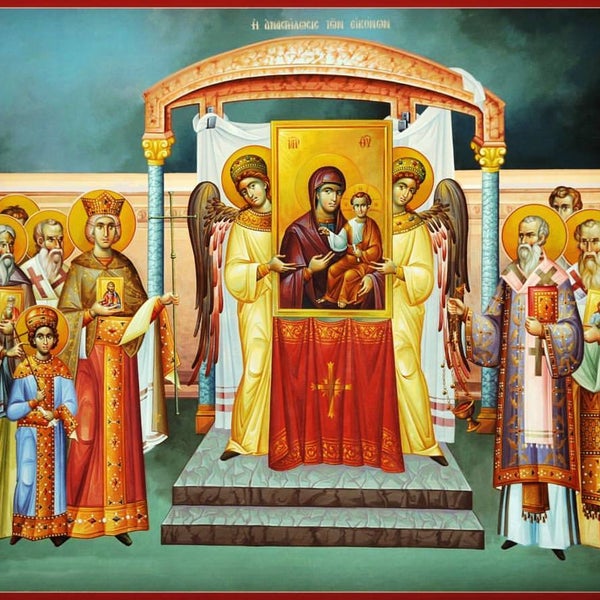

Цель урока: преподнести детям историю возникновения праздника и его смысл; создать особую атмосферу и проникнуться духом Торжества Православия, а также дать почувствовать себя его частью.

Первая неделя поста шла к исходу. В субботу церковь вспоминала чудо великомученика Феодора Тирона. В этот день в церкви давали медовый рис с изюмом. Он так мне понравился, что я вместо одной ложечки съел пять...

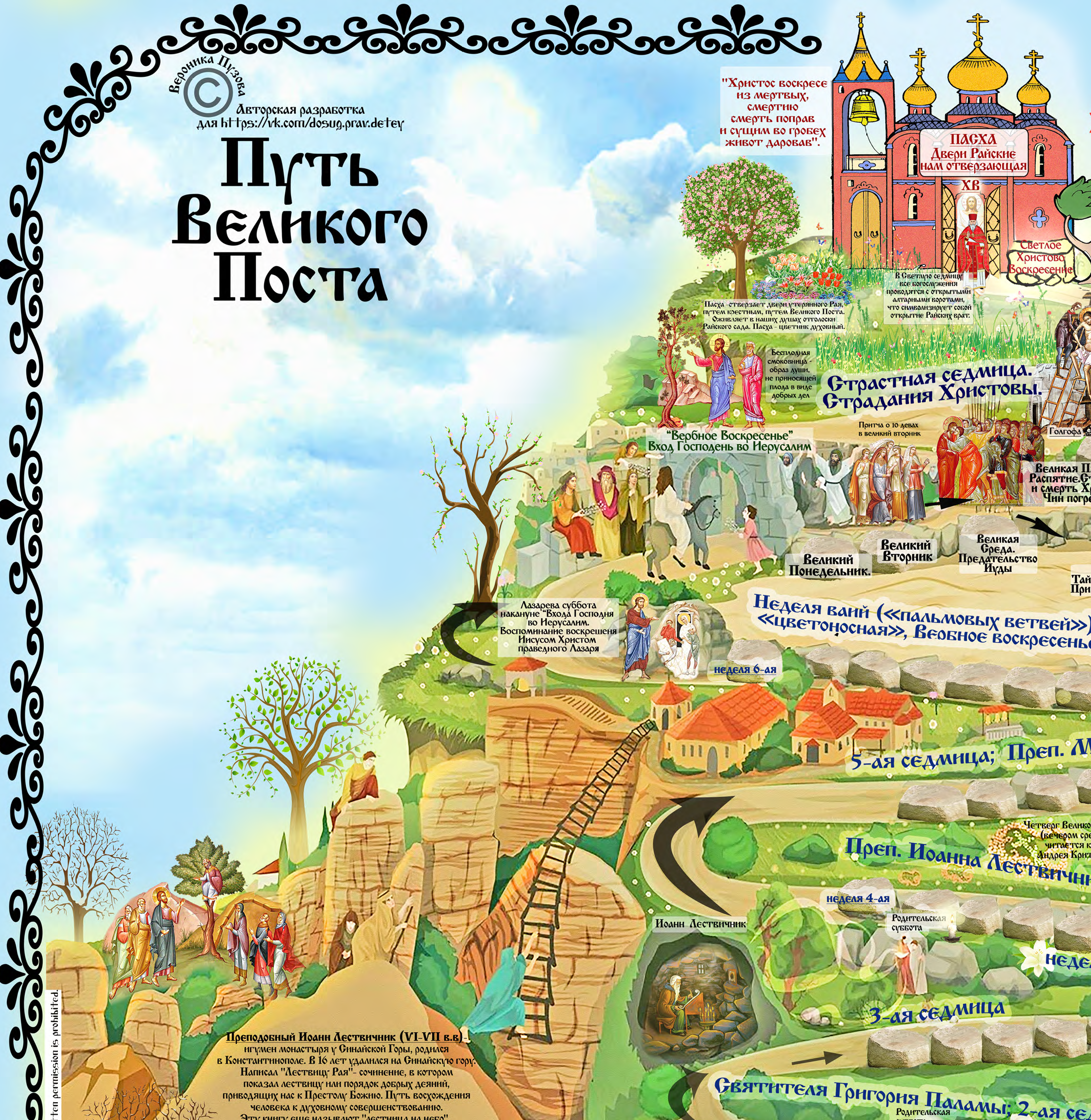

Раскраска, интерактивное пособие (для печати) Путь великого поста и краткая методичка для родителей и учителей Воскресных школ.

Беседы с детьми младшего возраста о Боге и Спасителе нашем, о его великом деле спасения человечества.