Оглавление

Разрешено к печати Издательским советом Русской Православной Церкви

Светлана Магаева. На краю жизни

Светлана Васильевна Магаева родилась в Ленинграде в 1931 году. Пережила блокаду в возрасте 10 лет. После войны окончила биологический факультет Ленинградского университета. Работает в НИИ общей патологии и патофизиологии РАМН (Москва). Защитила диссертацию на степень доктора биологических наук. Изучает патологию нервной и иммунной системы. С 2004 года прихожанка храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке.

Предисловие

Прошло более 60 лет со дня освобождения Ленинграда от вражеской блокады. Кажется, достаточный срок, чтобы забыть о войне или, по крайней мере, вспоминать ее лишь по памятным датам.

Для мучеников блокады забыть о своих страданиях было бы лучше всего, но это невозможно, не предусмотрено законами физиологической и социальной памяти. И мы всё помним: и жестокую физическую боль, и тяжелые душевные страдания. В глубинах памяти навсегда остались муки лютого голода, промозглой стужи, острая тревога за жизнь родных и близких, за судьбу Ленинграда и страны, мучительное ожидание смерти в часы воздушных тревог.

Мы стараемся успокоить беспокойную память сознанием, что ленинградцы, взрослые и дети, смогли достойно пережить одну из самых запредельных по отношению к нормам человеческой жизни ситуаций, в которых когда-либо оказывались люди. Значит, это можно пережить и сохранить человеческое достоинство и способность остаться человеком, с открытой для добра душою и вечной готовностью помочь тому, кто слабее тебя. И мы утешаем себя надеждой, что с Божьей помощью сможем донести эту истину до сознания послевоенных поколений, которым тоже нелегко живется и надо как-то находить опору для себя и своих ближних. С этой целью и написана книга о блокадных людях, мужественных и волевых, душевно сильных и щедрых.

В ожидании близкой смерти, в часы воздушных тревог, многие блокадники молились Богу, прося о защите и спасении. Послереволюционные поколения не получили естественного религиозного воспитания, тем не менее многие из друзей моего военного детства инстинктивно обращались за помощью к Всемогущему, даже не зная, как Его назвать. В детском доме в часы авиационных налетов и артиллерийских обстрелов, под грохот разрывов многие дети молитвенно складывали руки на груди, молча умоляя о защите. И как знать, быть может, пробудившаяся духовность помогла нам вынести голод и стужу, пережить тяжелый психоэмоциональный стресс войны, не впадая в отчаяние…

И все-таки, несмотря на то что нам удалось выжить, мы остались «блокадниками» на всю жизнь. Да, мы — блокадники. Не в том смысле, что мы напуганы голодом и ожиданием смерти, измучены болезнями, которые не покидают нас более полувека. Нет, не это, вернее, не только, да и не столько это объединяет нас в блокадное содружество. Прочнее всего объединяет нас сочувствие и сопереживание. Мы смогли пережить трудные времена, нам довелось познать надежность друг друга в тяжелой беде, убедиться в возможности выжить на самом краю жизни.

Нас роднит благодарность тем, кто помог нам выжить, и память о тех, кто не смог дожить до Победы. Блокадники совершили великий, бескорыстный подвиг любви к ближнему. Осознание жертвенного подвига воспитало в блокадных детях готовность помочь, даже если твои силы на исходе.

Эта книга написана в жанре отдельных рассказов и посвящена ленинградцам, взрослым и детям, которых мне довелось близко знать во время блокады или узнать потом.

Когда началась война, мне было десять лет. Но я постаралась не переосмысливать блокаду с точки зрения взрослого человека, чтобы не нанести случайный ущерб свойственной ребенку правдивости восприятия жизни, не осложненной необходимостью запоминать события с подсказанной эмоциональной и социальной окраской.

Книга посвящена блокадным людям, а не событиям, что вынуждает в отдельных рассказах нарушать хронологическую последовательность блокадных дней. Это создает некоторые трудности в чтении, но позволяет увидеть и запомнить блокадника; а блокадная хроника была у всех одна.

Очерки убеждают, что можно выжить в самой тяжелой и, казалось бы, безнадежной ситуации, если верить, надеяться, не впадать в отчаяние — то есть следовать христианским заповедям. Многим моим друзьям-блокадникам помогла выстоять естественная потребность русского человека в христианстве.

Муки блокады

Ленинградская блокада была одним из наиболее тяжких испытаний, выпавших на долю людей. По данным документа 1945 года, подготовленного для Нюрнбергского процесса, в период блокады от голода погибли 632 253 человека, 16 747 блокадников убиты бомбами и снарядами, 33 782 человека ранены[1]. В действительности эти данные занижены. Свыше 300 тысяч блокадников умерли во время эвакуации и в первые недели после нее. Около 700 тысяч защитников города погибли в боях[2]. К этой ужасающей цифре следует прибавить большинство блокадников, которые смогли выжить в экстремальных условиях. Почти все они, за редким исключением, утратили здоровье и стали инвалидами, независимо от официального оформления этого статуса[3].

Блокада обездолила многих ленинградцев, вырубила побеги древних российских родов. На Пискаревском кладбище вместе с погибшими блокадниками похоронены их не родившиеся дети и внуки.

Блокадникам пришлось испытать муки лютого голода. Зимой 1941/42 года ежедневная карточная норма хлеба сократилась до 250 граммов для рабочих и 125 граммов для служащих и иждивенцев. Категория иждивенцев состояла из детей, стариков и инвалидов. В самое тяжелое время хлеб, с мякиной и дурандой, как правило, был единственной пищей блокадников. Однако бывали дни, когда булочные не снабжались хлебом в достаточном количестве или совсем не снабжались. В этой ситуации особенно страдали дети, которых голод застал в критические периоды роста и развития.

Кроме физических мучений голода, блокадники испытывали психоэмоциональные страдания, связанные с ожиданием гибели от бомб или снарядов. С сентября 1941 года по март 1942-го было 337 воздушных тревог общей продолжительностью более 280 часов. За первые 7 месяцев блокады наш город был обстрелян 16 158 артиллерийскими снарядами. С октября по декабрь 1941 года ежесуточно проводились ночные бомбардировки. Одиночные бомбардировщики летали с большими интервалами, растягивая психическое напряжение на всю ночь. С сентября 1941 года по октябрь 1943-го на Ленинград было совершено 258 воздушных налетов с участием 1876 самолетов, сброшено 4676 фугасных и 69 613 зажигательных бомб[4]. Статистика воздушных тревог вызывает смятение, а каково было их переносить?

И кажется невероятным, что в условиях почти полного голода и ужасов военной агрессии смогли выжить свыше полумиллиона человек. Наше выживание подобно чуду.

Мама[5]

июнь 1941 — январь 1942

Вспоминая блокаду, я поражаюсь маминому мужеству и самоотверженности. В минуты опасности она была собранна и спокойна, и, наверно, поэтому к ней тянулись и дети, и взрослые, как к сильному и волевому человеку. Мама была деятельна и добровольно жертвовала своим здоровьем и рисковала жизнью. Даже не пытаясь хоть как-то защитить себя от невзгод, она самоотверженно прикрывала собою своих учеников и подопечных, считая такое поведение вполне естественным для учителей военного времени, на которых пала ответственность за жизнь детей.

Мамина жизнь во время войны, впрочем, как и жизнь ее коллег-учителей, была наполнена непреходящими тревогами и непосильными заботами. И часто их самоотверженность достигала накала подвига, но они так не считали и удивились бы, если бы кто-то сказал им об этом.

Вскоре после начала войны по какому-то недоразумению младших школьников и подростков решили вывезти в летние лагеря под Ленинград. Так мы оказались в деревне Середа, под Валдаем. Никто нас не ждал, и жилось нам трудно. Приближался грохот канонады, но возвращаться домой было не велено, ждали какого-то специального приказа. Когда орудийный грохот приблизился, мама решила увезти детей. В спешке, побросав свои пожитки, мы прибежали на станцию и столпились на платформе в своих жалких панамках и сандаликах. Семафор был поднят в ожидании воинского эшелона. Начальник станции сказал, что поезд пройдет мимо не останавливаясь. И добавил, что больше поездов не ждет. Нарастающая канонада подтверждала его слова. Мы оцепенели от ужаса.

Вдали показался дымок паровоза. Поезд приближался. Должно быть, машинист снизил скорость, но нам казалось, что паровоз мчится на всех парах. Мы беспомощно жались друг к другу и в ужасе ждали, что будет… И вдруг случилось непредвиденное. Мама спрыгнула с платформы и встала на рельсовом пути. Кто-то из старших ребят встал рядом с ней. Они стояли, раскинув руки, пытаясь остановить поезд. Это продолжалось несколько секунд, но эти секунды показались мне вечностью. Я вырывалась из чьих-то рук, стремясь к маме. Паровоз надсадно гудел и уже поравнялся с платформой. Это было страшно. Машинист, высунувшись из окна, что-то кричал и отчаянно жестикулировал. Наконец нервы его не выдержали, и он затормозил. Вагоны медленно ползли мимо нас, военные выскакивали на платформу, хватали кого попало в охапку и бросали в раскрытые окна и двери… С разбитыми в кровь коленками я тоже оказалась в купе. Мне не было больно, но я сжалась в комок, думая, что мама не успела соскочить с рельсов… К счастью, это было не так. Кто-то втащил ее и ее помощника в последний вагон. Военные освободили нижние полки купе, и мы снова собрались вместе. Потерь не было. Бойцы кормили нас консервами и угощали сладким кипятком. Поезд летел на всех парах. Грохотали разрывы снарядов, но прямых попаданий не было. Гром орудий становился тише, мы приближались к Ленинграду…

Не знаю, рассказала ли мама кому-нибудь о своем подвиге. Наверно, нет. Скорее всего, она и не считала это подвигом. В осажденном городе подвиги стали нормой жизни.

Осенью мама добровольно уехала вместе со своими старшеклассниками на окопы, под Лугу. В сводках Совинформбюро это называлось строительством Лужских рубежей, которые должны были остановить продвижение немецких войск. Наша соседка согласилась присмотреть за мной, но бурно возмущалась, как можно посылать на окопы женщину, имеющую десятилетнего ребенка. В действительности же маму никто и не заставлял уезжать в прифронтовую полосу. Она сама так решила, чтобы заменить другую учительницу, Людмилу Ивановну Островскую, мать двоих малышей. Старшему, Алешеньке, было года четыре, а девочке не исполнилось и года, и Людмила Ивановна кормила ее грудью.

Распоряжение директора школы было чудовищно даже для военного времени. А дело было в том, что мужа Людмилы Ивановны, журналиста, внезапно арестовали и объявили врагом народа. Это было ужасно, но, конечно, не давало никаких оснований посылать кормящую мать на окопы и тем самым обрекать грудного ребенка на верную смерть. И тем не менее это было, было…

Мама пыталась объяснить мне, почему она должна заменить Людмилу Ивановну. Но я тихо плакала и жалобно просила ее не уезжать. Она рассердилась и сказала, что кому-то ведь надо ехать, и пристыдила меня, напомнив, что дочка Людмилы Ивановны — совсем крошка и не может обойтись без материнского молока, а я, слава Богу, давно уже выросла из грудного возраста и вполне могу обойтись без нее, тем более что это ненадолго.

Мама собрала свой рюкзак, сшитый для предполагаемой эвакуации, и ушла… Будучи десяти лет от роду, я не поняла, что она не могла поступить иначе: это противоречило христианским принципам, усвоенным ею в раннем детстве.

С окопов мама вернулась поздней осенью, упустив то короткое время, когда можно было еще заготовить хоть какие-нибудь запасы продуктов из коммерческих магазинов, чтобы понемногу добавлять их к скудному пайку. Впрочем, те мамины коллеги, которые оставались в городе, насколько я знаю, тоже не преуспели в этом деле: не было ни сил, ни времени, ни денег.

Блокадное кольцо сомкнулось, и мы оказались в тисках голода и стужи первой блокадной зимы. Какое-то время мама занималась подготовкой школьников к эвакуации. К школе подходили машины, и она сопровождала детей до железной дороги и возвращалась обратно. Это было небезопасно, так как вывозить детей приходилось под бомбами и снарядами, но, к счастью, удалось эвакуировать многих детей. Мы же остались дома, наверно, потому, что верили в быстрый победный исход войны, а может быть, маме и не положено было уезжать, не знаю.

Бомбежек и обстрелов мы уже не очень боялись. Мама сумела смягчить тяжесть ожидания и ужас воздушной тревоги. Бомбоубежища в нашем доме не было, и во время бомбежек мы оставались дома, сберегая силы. Еще в начале блокады, после первого артиллерийского обстрела, когда от ужасного грохота казалось, что рушится земля и наступает конец света, мама развернула на обеденном столе большую потрепанную карту старого Петербурга и показала мне большие зеленые массивы парков и садов, невские просторы, Финский залив. По ее словам, безлюдные пространства нашего города так велики, что прямое попадание бомбы или снаряда в жилой дом маловероятно, поэтому нам нечего бояться, а в ожидании катастрофы можно сойти с ума и даже умереть. Она смогла убедить меня, что не надо отчаиваться, и я поверила, успокоилась и убежденно повторяла мамину версию во дворе нашего дома, стараясь успокоить своих приятелей.

По вечерам вместе с нашими соседями по квартире, дядей Яном и тетей Леной, мы под уханье зениток и разрывы бомб ожесточенно играли в детскую настольную игру «Выше всех, дальше всех, быстрее всех». На картоне с нарисованными самолетами, аэростатами, парашютами, грозовыми тучами мы «взлетали» с аэродрома в высокое небо при помощи фишек и игральной кости. Игра была мирная, без бомбардировщиков, истребителей и зениток. А за стеной грохотала война. Звенела и падала посуда из буфета, скользила по полу легкая мебель, но взрослые азартно играли со мной, оберегая детскую психику от ужасов войны.

Мамины друзья и коллеги восхищались ее спокойствием в часы прицельных бомбежек и обстрелов. Она была уверена в благоприятном исходе самых экстремальных ситуаций, в которые мы попадали, никогда не поддавалась панике и неизменно сохраняла достоинство педагога.

…С возрастом я стала задумываться над удивительной натурой моей мамы. Она была добра и самоотверженна, привычно жертвовала своим здоровьем и благополучием для ближних и, по-видимому, свои поступки не считала жертвой. Должно быть, христианская доброта была потребностью ее души. Мама происходила из нормальной, то есть религиозной, семьи. Старший брат моего деда по отцовской линии, отец Андрей, настоятель храма в селе Мегра на берегу Белого озера, крестил маму и обучал ее Закону Божию в церковно-приходской школе. Позже он благословил смышленую крестницу на учебу в Белозерской гимназии. Крестный отец и духовник радовался успехам девочки и поощрял ее увлеченность природоведением. Он надеялся, что крестница станет учительницей в родном селе.

После семнадцатого года отца Андрея репрессировали и выслали в Сибирь, церковно-приходскую школу ликвидировали, а мама по рекомендации бывшей гимназии стала студенткой факультета естествознания Петербургского учительского института. Дальше был биологический факультет Ленинградского университета и работа преподавателя биологии в средней школе. Мама была одаренным педагогом, но ее путь был предопределен священником.

Конечно, она сохранила веру в глубине души, не выставляя свои убеждения напоказ: после революции приходилось скрывать свою религиозность, особенно тем, кто был причастен к воспитанию детей и молодежи. Мама преподавала биологию в средней школе в двадцатые — шестидесятые годы. И тем не менее никогда не занималась воспитанием своих учеников в духе атеизма. На уроках она говорила, что наука не смогла опровергнуть существование Бога, а Бог (если Он существует) не считает нужным показываться людям, поэтому верить или не верить — личное дело каждого человека. И ненавязчиво поясняла, что отношение к религии может меняться в течение жизни в зависимости от уровня развития человека.

Судя по жизненным принципам маминых друзей-педагогов, можно полагать, что Бог сохранялся в их душе, несмотря на настойчивые официальные попытки искоренить религию. Запретить Веру было невозможно. И хотя мама, наверно из осторожности, не старалась пробудить у меня интерес к религии, Бог был в маминой душе. После войны, умирая от рака, она настояла на моем крещении, опасаясь оставить меня ущербным нехристем. Она уверяла, что если я не подчинюсь этому решению, то буду повинна в ее преждевременной смерти. Мне было 17 лет, и я считала, что время крещения безнадежно упущено, но вынуждена была согласиться, о чем, конечно, не сожалею.

После моего крещения мама успокоилась и начала стремительно поправляться, и это было настоящее чудо. Диагноз оказался ошибочным. Надо отдать должное тактичности мамы и крестных родителей: природа чуда не обсуждалась. Мне предоставили возможность самостоятельного вывода.

После этого случая мама прожила почти сорок лет. Всю свою жизнь она бережно хранила маленькую икону Божией Матери с Младенцем. Эта икона старинного новгородского письма принадлежала маминой маме, Евдокии Михайловне, моей бабушке. Пока я не подросла, мама не показывала мне свою святыню, по-видимому полагая, что я не смогу оценить бабушкин дар. Наверно, она была права: я смогла принять икону в свою душу лишь в зрелом возрасте. Подолгу рассматриваю семейную реликвию, испытывая благоговение к святым ликам и нежность к бабушке и маме…

Епископ Алипий (Ухтомский)[6] и блокадный хлеб

октябрь 1941

Алексей Алексеевич остался в блокадном городе, как ни уговаривали его власти эвакуироваться на Большую землю. Его хотели сохранить как достояние нации. Ведь это был ученый с мировым именем, и к тому же пожилой человек. Но он решительно отказался уехать из города. Должно быть, считал ниже своего духовного и княжеского достоинства покинуть город святого Петра в лютой беде.

В свое время он получил высшее духовное образование в Московский Духовной академии, которую окончил со степенью кандидата богословия. В процессе изучения духовной сущности человека Алексей Алексеевич увлекся физиологией, окончил физико-математический факультет Ленинградского университета по биологическому отделению и посвятил себя развитию физиологической науки. Конечно же, он не мог бросить Университет и свою кафедру в столь тяжелое время. Говорят, что он уведомил Большой дом о своем решении остаться и подписал бумагу так, как подписывался всегда: «Князь А. Ухтомский».

В то время мы не знали, что Алексей Алексеевич был епископом Алипием. Должно быть, и как высокое духовное лицо он не мог покинуть людей, обреченных врагом на мученичество и уничтожение.

С начала войны академик Ухтомский стал заниматься организацией исследований травматического шока и изучением других проблем, связанных с войной. Старый друг Алексея Алексеевича профессор А. И. Колотилов рассказывал, что на вопрос, почему он не уезжает, академик ответил: «Я должен закончить работу. Жить мне уже недолго, умру здесь».

Алексей Алексеевич много работал и держался на ногах, сколько мог. В последний раз мы видели его осенью сорок первого года, случайно встретив на Менделеевской линии, недалеко от университета. Он шел домой из академической столовой. Некоторое время мы с мамой ходили туда обедать, так как там не вырезали талоны продуктовых карточек, а кормили сытно и вкусно.

Алексей Алексеевич выглядел больным, шел медленно, тяжело опираясь на посох. Маму он помнил, а меня не узнал, ведь прошло лет шесть с тех пор, как мама брала меня с собой на университетские лекции после смерти моей няни. Тихо засмеялся, вспомнив наше забавное знакомство. Потом достал узелок из глубокого кармана долгополого пальто. В носовом платке был завернут кусок хлеба. Алексей Алексеевич разломил его и протянул мне половину. Я отказывалась, пытаясь объяснить, что так нельзя, ведь хлеб — это жизнь… Он улыбался и уверял, что академический паек вполне достаточен для его жизни. Погладив меня по щеке и перекрестив, он медленно пошел в сторону набережной.

Тогда я не поняла, что это было благословение епископа Алипия. Должно быть, благословляя меня, Алексей Алексеевич просил Бога помочь мне выдержать грядущие муки блокады и выжить.

Так или иначе, в моих руках оказался хлеб епископа Алипия. Я растерялась, хотела догнать Алексея Алексеевича, но мама удержала меня, объяснив, что это его обидит… Мы долго стояли на холодном ветру и смотрели на медленно удаляющуюся фигуру Алексея Алексеевича, пока он не исчез за углом университета. Мама вздохнула и сказала, что, должно быть, мы видим его в последний раз. Хлеб епископа Алипия мы ели дня два, добавляя по маленькому кусочку к нашему скудному пайку.

Алексей Алексеевич продолжал работать до конца своих дней. Весной сорок второго года, ослабев физически, он с неимоверным трудом прошел от своего дома на 16‑й линии почти до стрелки Васильевского острова, чтобы выполнить обязанности официального оппонента в Ученом совете Зоологического института на защите докторской диссертации Н. Н. Малышева. За месяц до смерти он подготовил доклад к сессии, посвященной годовщине со дня рождения И. П. Павлова. Доклад был опубликован в трудах сессии посмертно, в сентябре 1942 года.

Витя Прохоров

октябрь 1941

Мы учились в одном классе и даже сидели за одной партой с первого дня нашей школьной жизни. У Вити были светло-русые волосы и удивительные глаза. Они голубели под лучами солнышка и казались серыми в пасмурный день. Витя был на редкость серьезным и поразительно аккуратным человеком. В его портфеле был полный порядок. Там лежали именно те учебники и тетради, которые были нужны сегодня, а не вчера. Я же часто приносила завтрашние или вчерашние тетрадки, а иногда в моем портфеле оказывались и вовсе не нужные, по Витиному мнению, детские сказки и картинки.

Удивительней всего был Витин пенал. Карандаш, вставочка (ручка), перышки номер 86, перочистка и чистенький, никогда не употребляемый ластик — все это богатство лежало на своих местах и выглядело как новенькое. Пенал закрывался выдвижной крышечкой с маленькой кнопочкой. Витя бережно нажимал послушную кнопочку и осторожно выдвигал крышку пенала, любуясь своими сокровищами. Все это было и у меня, вернее, должно было быть, но удивительным образом терялось, особенно ластик: он практически никогда не лежал на своем месте. Витя строго укорял меня и давал мне свой ластик, приговаривая: «Смотри не потеряй». Однако ластик тут же исчезал, и с этим ничего нельзя было поделать. Витя огорченно вздыхал, не понимая, как можно что-нибудь потерять.

Он всегда был тщательно причесан и очень бережно относился к своему костюмчику — темно-коричневой тройке с галстуком,— без конца снимая с пиджака какие-то несуществующие пылинки. До самого конца школьного дня его костюм оставался выглаженным и чистым, как на витрине магазина. В холодное время он носил бархатную коричневую курточку, тоже без единой пылинки. На рубашке и манжетах не было ни одного чернильного пятнышка, и это казалось непостижимым. Руки его однокашников всегда покрывали фиолетовые пятна и разводы, так как в спешке мы слишком глубоко погружали свои вставочки в чернильницу, чернила с готовностью поднимались по перышку, затекали в металлический наконечник ручки, и мы размазывали их по ладоням и тетрадям, по лицу и одежде. Вечером выяснялось, что даже коленки у нас фиолетовые. Витя же медленно погружал кончик пера в чернильницу, набирая столько чернил, сколько нужно, никак не больше, и оставался ослепительно чистым, удивляясь, как может быть иначе.

Мне он казался скучноватым. Говорил он медленно и монотонно, с поучительной интонацией, никогда и никуда не спешил. Учился ровно и был круглым отличником. Впрочем, отличницей была и я, несмотря на свои чернильные пятна.

С первого месяца войны наша школа на 22‑й линии стала госпиталем, и мы очень гордились, полагая, что в этом есть и наша заслуга. Осенью 1941-го мы все-таки учились на дому у нашей учительницы Елизаветы Матвеевны Коц. Нас было немного, всего несколько человек, потому что многие дети эвакуировались из города. Мы приходили к Елизавете Матвеевне к десяти и занимались часов до двух. Уроков нам не задавали, и это нас вполне устраивало. После занятий Елизавета Матвеевна строго приказывала нам сразу идти по домам, так как в городе становилось опасно. Побросав тетради и книги на письменном столе своей учительницы, мы, шумные и беспечные, бежали во двор школы играть в военный госпиталь. Витя не участвовал в наших играх. У него были какие-то взрослые проблемы. Родители были на фронте. Он остался со старенькой бабушкой и выглядел озабоченным.

Блокадное кольцо смыкалось, скудел паек, и таяли карточные талоны. Всегда хотелось есть и спать. Мы продолжали приходить к своей учительнице по несколько раз в неделю, но занимались вяло и часто дремали. Елизавета Матвеевна спешила отпустить нас домой. И вот наступил наш последний урок. В тот ноябрьский день на занятиях нас было только двое. У меня кружилась голова, и так хотелось спать, что я не запомнила, кто пришел вместе со мной. Мне показалось, что это был какой-то незнакомый мальчик, из другого класса. Взглянув на нас, Елизавета Матвеевна вздохнула и грустно сказала, что мы сегодня неузнаваемы. Она разрешила нам отдохнуть на диванчике, и мы полежали немного, не раздеваясь и даже не снимая варежки. В квартире было холодно и сыро. Потом она сказала, что сегодня у нас последнее занятие, нам надо беречь силы, и пыталась подбодрить нас, уверяя, что война скоро кончится и мы снова будем учиться в нашей прекрасной школе. Мы вяло попрощались, она поцеловала нас и попыталась утешить, сказав, что мы очень стойкие дети и самые любимые ее ученики. Мне это было приятно, ведь я полагала, что она недолюбливает меня за непоседливость. Незнакомый мальчик с трудом держался на ногах, и все-таки он учтиво поклонился и… прикоснулся губами к ее руке, робко пролепетав, что так делал его папа, когда прощался с мамой.

Мы медленно и осторожно спускались по лестнице. Было темно и страшно. Окна выбило взрывной волной, и их забили фанерой. Елизавета Матвеевна стояла на верхней площадке и фонариком освещала ступеньки. Свет фонарика слегка опережал наши шаги, и мы хорошо видели свой путь. Но вдруг… мальчик пошатнулся и стал медленно оседать вниз. Он сидел на ступеньке, привалившись к решетке лестницы, и молчал. Елизавета Матвеевна коротко вскрикнула и поспешила к нам. Наклонилась над мальчиком и, помолчав немного, сдавленным голосом велела мне пойти на улицу и позвать кого-нибудь на помощь. Тяжелая дверь не слушалась меня. Елизавета Матвеевна спустилась сама, и мы с трудом открыли непослушную дверь. Незнакомый военный поднялся с нами и взял мальчика на руки. На улице шел ранний снег, медленные хлопья падали на лицо мальчика и… не таяли, а он и не пытался их стряхнуть. Его рука свесилась вниз и странно раскачивалась.

Мы шли медленно и долго. Не помню, как поднялись по лестнице. Квартира была не заперта. Елизавета Матвеевна приказала мне подождать и прикрыла за собой дверь. Вскоре она вышла и взяла меня за руку. Военный остался с мальчиком. Мы вышли на Большой проспект и остановились. Она строго спросила меня, как я себя чувствую и смогу ли дойти домой. Меня почему-то знобило, но я знала, что на такой вопрос надо вежливо отвечать: «Спасибо, хорошо»,— и спросила о мальчике. Елизавета Матвеевна как-то странно посмотрела на меня и сказала, что он спит. Потом перевела меня через Большой проспект и вернулась назад. Я успокоилась и пошла домой.

Прощаясь с нами, Елизавета Матвеевна не сказала, что ее высылают из города из-за нерусской фамилии.

После войны я встретила ее в новой школе. После радостных объятий и восклицаний: «Ты жива!» и «Вы живы!» — я прежде всего спросила о Вите. Она помрачнела и удивленно ответила: «Ты разве не поняла? Он умер после нашего последнего урока…»

Так это был Витя? Как же он изменился, если я его не узнала… «А бабушка?» — « И она тоже, раньше Вити». И добавила: «Он был мужественным человеком, наш Витя».

Почему они умерли? Ведь от голода в то время еще не умирали, хотя голодные обмороки были нередки. Может быть, потеряли хлебные карточки или простудились в нетопленой квартире? Слез почему-то не было. «Пройдет время, и мы с тобой сможем поплакать», — тихо сказала Елизавета Матвеевна и отошла от окна к своим шумным первоклашкам.

Я часто вспоминаю десятилетнего мальчика с мягкими льняными волосами, легко взлетавшими над крутым лобиком, когда он спешил мне навстречу в безмятежное время нашего довоенного детства…

Но тайная надежда до сих пор не покидает меня: а вдруг Елизавета Матвеевна ошиблась и на последнем нашем уроке осенью 1941 года был не Витя…

Бабушка Мария Николаевна

июнь — декабрь 1941

Мария Николаевна Алексеева, несмотря на преклонный возраст, осталась в Ленинграде и вместе с другими учителями занималась эвакуацией детей. К началу блокады в нашем городе было около 400 тысяч детей[7]. До этого успели эвакуировать свыше 219,5 тысячи ребят[8].

Мария Николаевна, как и мама, работала допоздна, без выходных, и мы виделись редко, что было весьма необычно, ведь она была моей бабушкой, правда не родной, а названой, но это не имело никакого значения.

В раннем детстве я мучительно страдала от того, что не было у меня бабушки. У многих моих приятелей были, а у меня вот не было. Меня неудержимо притягивали милые добрые бабушки, как бы высветленные серебряной сединой, с лучистыми морщинками, которые сбегались вместе при улыбке и снова разбегались по своим местам; бабушки с тихими голосами, волшебными сказками, вкусными пирожками и сладостями. Они никуда не спешили и всегда были дома, и поэтому их внучатам не надо было прерывать утренний сон и, засыпая на ходу, с трудом удерживая сердитую мамину руку, плестись в ненавистный детский сад. Нет, мне положительно нужна была бабушка, и я с ревом упрашивала маму купить бабушку. Огорченная мама терпеливо объясняла, что они дорого стоят и она не может заработать столько денег, чтобы купить даже самую дешевую бабушку, да и зачем, мол, мне плохонькая, дешевая бабушка, которая и любить-то меня не будет? И добавляла, что я уже большая девочка и сама должна понимать, что бабушки не будет и поэтому нужно ходить в садик, как на работу.

Но мне было четыре года, и понимать я не хотела. Мой рев стал традиционным вечерним спектаклем, который я устраивала по дороге из садика. Как только мы с мамой поворачивали на 18‑ю линию Васильевского острова, я громко выводила свое: «Ой, мама, заработай деньги и купи бабушку». В утренней полудреме реветь я не могла и отводила душу по вечерам.

В один из таких вечеров, приближаясь к дому со своим заунывным «Ои-и-и‑й, мама…», я особенно громко настаивала на своих правах иметь бабушку. И вдруг послышался приветливый голос за спиной: «Девочка, так тебе нужна бабушка? Хочешь, я буду твоей бабушкой?» Я обернулась и… увидела Свою Бабушку. Я ее сразу узнала. Мне показалось все в ней знакомым: и серебряная голова в белой меховой шапочке «пирожком», и добрые, лучистые, удивительно ясные голубые глаза, и мягкая, милая улыбка. Юбка была необычно длинной, каких никто не носил, разве что сказочные волшебницы.

Она наклонилась ко мне и повторила свой вопрос. Голос был певучий и бархатистый. Хочу ли я такую бабушку?! Перестав реветь, я обхватила ее ноги, прижалась к ней в безудержном восторге и долго не выпускала ее из объятий, боясь, что она передумает. Ну, конечно, именно такая бабушка мне и нужна, только такая. Смущенная мама извинялась за мое нелепое поведение, называя ее Марией Николаевной. Значит, она будет Бабушкой Марией Николаевной.

Мария Николаевна жила неподалеку от нашего дома, в доме 19 на 18‑й линии. Она преподавала русскую словесность в средней школе и была отдаленно знакома с мамой, встречаясь с ней на учительских совещаниях. О прошлом Марии Николаевны я, в сущности, почти ничего не узнала.

Поступив на Бестужевские курсы, она почему-то покинула свой дворянский дом и стала жить самостоятельно. Иных подробностей я не знала или забыла их. Она устраивала меня безоговорочно, без каких-либо подробностей и была самой прекрасной бабушкой на свете, несмотря на то что продолжала работать и мне по-прежнему приходилось ходить в садик. Но я смирилась, понимая, что такая великолепная бабушка не работать не может…

В первые месяцы войны мы виделись очень редко. Однако она приходила ко мне, когда начался голод, и приносила чего-нибудь поесть, обменяв на черном рынке «остатки прежней роскоши» (как она говорила) на хлеб, сахар или масло.

Последний раз я видела Марию Николаевну, должно быть, в декабре 1941 года. Ослабев от голода, я уже не вставала с постели и весь день дремала, ожидая маму. Как-то раз, открыв глаза, я увидела бабушку. Она что-то ласково говорила мне, но я не могла понять, что именно. Наконец до меня дошло, что Марии Николаевне удалось достать кусочек масла, обменяв его на колечко. Масло было восхитительно вкусным.

Когда вернулась мама, она решила, что мне все это приснилось. Но на блюдце лежал маленький ломтик масла, а в записочке было сказано, что это мамина доля, а свою мы уже съели. Мама тихо заплакала. Бабушкины гостинцы изредка появлялись и дальше, но Мария Николаевна не будила меня и неслышно уходила, оставляя на столе то кусочек хлеба, то немного крупы с трогательной записочкой…

Как-то зимой, должно быть в конце декабря сорок первого, к нам постучал молодой военный, почти мальчик, Петя. Он принес кулечек пшена и несколько кусочков колотого сахару «для внучки Марии Николаевны, Светланочки». Петя пришел с фронта, который был уже на окраине города. Его дом был разрушен, о судьбе своей мамы он не смог ничего узнать. Кулечек пшена из фронтового пайка и кусок сахара он принес своей любимой учительнице.

Мария Николаевна, истощенная голодом и уже не встававшая с постели, поделила гостинцы и попросила его снести часть этого богатства нам. В записочке говорилось, что пшено лучше не мыть, чтобы не потерять мучнистость. Мама так и поступила, и вскоре мы поглощали восхитительную, хотя и недоваренную пшенную кашу, приготовленную на железной печке-буржуйке.

Петя пришел еще раз поздно вечером, в начале января. Не снимая шинели, он прошептал, что Мария Николаевна умерла и он отнес ее, невесомую, словно ребенок, туда, где складывают трупы. Это случилось несколько дней назад. Глядя на отекшие мамины ноги, он настойчиво повторял, что не мог позвать маму, потому что спешил, у него кончалась увольнительная… Марию Николаевну он завернул в тонкие, но прочные простыни, которые нашел в гардеробе, и осторожно зашил. Мама почему-то сказала, что, должно быть, простыни были из голландского полотна и это хорошо. Мы поплакали вместе, и Петя ушел, оставив нам немного хлеба и пшена: бабушка Мария Николаевна снова помогала нам пережить блокаду.

Петя обещал навещать нас, сказав, что, кроме меня и мамы, у него никого не осталось. Но не пришел. Он не пришел и после войны.

Не стало у меня бабушки, и даже могилы ее нет… Жителей Васильевского острова хоронили в братских могилах на Смоленском кладбище. Ни креста, ни надписи…

Марию Николаевну убила война. Со временем мы могли бы стать друзьями в силу очевидного душевного родства, и я могла бы как-то утешить свою бабушку, но не пришлось…

Бабушка Мария Николавна,

Ласковая, добрая, родная…

Памятью к ладоням припадая,

Ваши руки трепетно ласкаю.

Лютою блокадною зимою

Вы кольцо на масло обменяли,

Вашей жертвы, право же, не стою,

Но без Вас я выжила б едва ли.

Бабушку Марию Николавну

Схоронили равной среди равных,

Ни оркестров, ни цветов, ни славы,

И могила поросла бурьяном…

Бабушка Мария Николавна

Строгая, далекая, святая…

Кир Роднин

сентябрь — декабрь 1941

Мы с мамой звали его Кирочкой, зная, что это ему приятно. Так называли его родители Евдокия Михайловна и Дмитрий Иванович, с которыми мы познакомились на Валдае во время нашей неудачной летней эвакуации в деревню Середа. Евдокия Михайловна была учительницей. Своей статью и красотой она походила на Василису Премудрую. Дмитрий Иванович был фельдшером, и мы звали его доктором Айболитом. На стенах старого дома Родниных, пахнувшего пирогами и медом, были развешены Кирочкины акварели, а сам Кир Дмитриевич учился в Академии художеств в Ленинграде.

Он был высок и статен, мягкие темно-каштановые волосы красивой волной спускались на высокий лоб — это все, что сохранилось в памяти от его облика. Выражение Кирочкиного лица беспрестанно менялось, длинные красивые пальцы рук все время находились в движении, отвлекая внимание и мешая запомнить черты лица. По-видимому, в этих переменах отражалась одухотворенность художника.

Навещая нас, Кирочка горько жаловался на судьбу, наперекор его воле хранившую его от фронта. Академия художеств пыталась защитить его талант так называемой броней, которая освобождала от армии. Кирочка негодовал, метался по комнате: на фронте погибают его однокурсники, а он прячется за какой-то бумажкой. Он ходил в военкомат, убеждал, требовал. Наконец военком не выдержал и уступил.

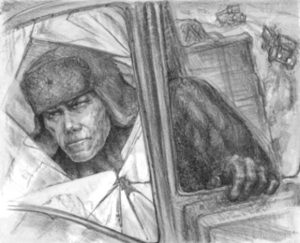

Кир ликовал. Он пришел к нам проститься, в новенькой длиннополой шинели, ушанке с бобриковым козырьком и с рюкзаком за спиной. Стоял декабрь, в комнате топилась буржуйка. Света и воды не было. Кирочка ворвался как вихрь, розовощекий от мороза, шумный от успеха. Разделся, обнял маму и прижался лицом к ее плечу. Затормошил меня и закричал, что скоро вернется с победой. Потом усадил меня на диван, поближе к пламени буржуйки, взял школьный альбом для рисования и стал набрасывать мой портрет… для истории блокады. Мучительно хотелось есть и спать, но приходилось терпеть, раз уж это так нужно Кирочке и Истории. Что-то не удавалось в моем портрете. С рисунка глядела отчаянно некрасивая, полусонная девочка в свободном свитере, из воротника которого жалобно торчала тонкая и жалкая шея. Кирочка бросил рисовать, сказав, что нет во мне ничего героического для истории города, и пообещал, что дорисует меня после войны. Не успев обидеться, я провалилась в очередной голодный обморок, что часто бывало со мной и пугало маму.

Когда я очнулась, Кирочки уже не было. На столе лежала буханка хлеба и кусочек сахара. Это был его военный паек, который он, несмотря на мамины протесты, достал из своего и без того тощего рюкзака. Мама отрезала по большому куску хлеба, и мы славно поужинали, благодарно думая о Кирочке и не предполагая, что больше его не увидим.

Кирочка еще раз приходил к нам, но не застал: мама была в госпитале, я — в детском доме. Наша соседка по квартире сказала, что нас спрашивал молодой военный, на шинели которого… висел пустой рукав. Соседка не могла припомнить, какой руки не было. Она не знала, что мы живы, и сказала ему, что, вероятно, нас уж нет на свете. Кто это мог быть, Кир или Петя? Имени нашего гостя соседка не запомнила, а по отчеству он был Дмитриевичем. Значит, это был Кирочка. После войны пришло горестное письмо Дмитрия Ивановича: Кирочка лишился правой руки…

Мишина мама

декабрь 1941

В комнате было холодно. Железная печурка давно погасла. Я зябла. И вдруг пришла ОНА, Мишина Мама — мама мальчика, утонувшего в Валдайском озере во время нашей нелепой эвакуации в деревню Середа. На следующий день после приезда в Середу мама вынуждена была поехать в Валдай к местному начальству — просить еды и помощи в обустройстве. В ее отсутствие, несмотря на строгий запрет, шумная ватага мальчишек бросилась в озеро купаться. Миша и Витя попали в омут и утонули…

Маминой вины здесь не было, предотвратить беду она не могла. По возвращении в Ленинград ее куда-то вызывали, расспрашивали, познакомили с письмом учителей из деревни Середа и больше не тревожили. Но мальчиков не стало… горе на всю жизнь.

Увидев Мишину маму, я испугалась до полусмерти, заплакала и стала просить не обвинять мою маму. Она обняла меня и тихо сказала, что губить никого не станет. Понимает, что виновата война. Мы долго плакали.

Мне так хотелось, чтобы мама как можно дольше задержалась на работе и не застала Мишину маму. Так оно и случилось: наконец Мишина мама встала, прижала меня к себе и сказала, что после войны, когда мои ноги окрепнут, она подарит мне Мишин велосипед. Я ответила, что не смогу на нем кататься, потому что Миши нет. Мишина мама поцеловала меня и ушла. Больше я не видела ее. Она умерла в первую блокадную зиму от голода.

В тот вечер мама вернулась поздно. Не раздеваясь, легла рядом со мной и забылась тяжелым сном. Время от времени она стонала и настойчиво повторяла: «Витя, Миша, нет, нет…» Впервые в жизни я не могла заснуть. Прислушиваясь к хриплому маминому дыханию, я гадала, почему именно сегодня она повторяет их имена… И поняла, что так было и раньше. Может быть, каждую ночь. Просто я спала и не слышала. Бедная мама! «Витя, Миша, нет, нет…» О Мишиной маме я так и не рассказала…

Сорок пять лет спустя, незадолго до маминой смерти, проснувшись ночью, я услышала горькое мамино: «Витя, Миша, нет, нет…»

Елена Марттила

зима 1941/42

21 июня сорок первого года у Леночки был выпускной бал по случаю окончания школы. Торжественные речи, напутствия учителей, дружеские шаржи Елены на педагогов, шампанское в первый раз… После бала стайки шумных и веселых девушек и юношей выпорхнули из школ в безоблачную белую ночь — последнюю мирную ночь. По набережным Невы гуляли счастливые выпускники, еще не обремененные взрослыми заботами. Впереди — вступительные экзамены в институты и восхитительная студенческая жизнь. Елена была среди них. Первое полувзрослое платье с робким, но все-таки углубленным вырезом на груди и первые взрослые туфли на высоком каблуке запомнились как последняя улыбка мирной жизни…

В мечтах виделась Академия художеств. Девочка ощущала в себе дар художника и все-таки сомневалась в успехе, а между тем успехи уже были. В одиннадцать лет Елена победила на Первом Всероссийском конкурсе детских рисунков и была принята в школу юных дарований при Академии художеств.

Война нарушила лучезарные мечты и надежды бывших школьников. Взрослая Елена Оскаровна вспоминает, что с началом войны она внезапно почувствовала, что ее собственного «я» больше нет, есть только «мы» и мы непременно победим. Военная опасность пробудила в ней острое чувство гражданской ответственности за Ленинград и ленинградцев.

В первый же день войны выпускники ленинградских школ пришли в райком комсомола в надежде попасть на фронт. Мальчиков направили в военкомат, девочек — на курсы Красного Креста. Мальчики сражались на передовой, девочки обороняли город, рыли траншеи и строили блиндажи, работали в госпиталях, в сорокаградусные морозы разбирали развалины домов, то и дело падая в голодный обморок, теряя сознание. Слабые руки, погрубевшие от промозглого холода, кирки и лопаты, спасали ленинградцев, погребенных под каменными обломками зданий, разрушенных бомбами и снарядами. Это был трудовой фронт, и Елена работала на этом фронте наравне со взрослыми ленинградцами. А ведь совсем недавно девочку лелеяли родители, любили одноклассники, ласково называли Леночкой, Лялей.

Вечерами, после напряженной работы, приходилось заниматься на курсах медсестер. Через два месяца Елена получила диплом медицинской сестры запаса. Она работала в госпитале, в детской больнице, помогала учителям своей школы эвакуировать детей.

Из трагического поколения выпускников ленинградских школ живыми остались единицы — всего четыре процента. На фронте погибли все мальчики из Елениного класса, кроме одного. Многих одноклассниц убил лютый голод и промозглый холод застывших улиц и промерзших квартир. Им было всего лишь по семнадцать—восемнадцать лет, но они сознательно шли навстречу своей гибели, защищая умирающий город.

Низко склоняю голову перед Еленой Оскаровной и перед убитыми и живыми одноклассниками Елены Оскаровны, в 1941 году окончившими ту же 12‑ю школу на 13‑й линии Васильевского острова, которую окончила и я девять лет спустя. Младшие блокадники обязаны им жизнью. Между тем мы — одно поколение. Сверстники Елены Оскаровны ненамного старше нас, но эта «малость» превратилась в трагедию.

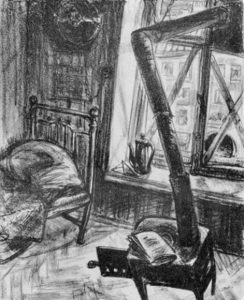

В своих записках взрослая Елена, Елена Оскаровна, вспоминает, что в феврале сорок второго, придя домой поздним вечером, она почувствовала, как исчезают последние силы, и осознала, что, если она уступит предсмертному бессилию и ляжет в постель, ей не дожить до утра: мертвый сон одолеет ее и она не сможет проснуться. Стало обидно, что приходится умирать не в бою, приближая Победу.

С содроганием читаешь эти скорбные строки. Но произошло то, что можно назвать чудом: Елена так разгневалась на фашистов, что решила противостоять смерти до последней капельки жизни. Святое чувство гнева. Девочка подумала, что если придется погибнуть, то лучше умереть как художник, за работой. Она успокоилась, взяла лист бумаги, приблизила зеркало и… стала писать автопортрет (иной натуры не было).

Тускло мерцала коптилка. Вначале Елена с трудом водила кистью, но потом увлеклась работой, забыла свои тревоги и не заметила, как прошла роковая ночь. Слабый свет пробивался в щель маскировочной шторы. Ночь нехотя уступала утру, и Елена вдруг осознала, что победила в жестоком поединке со смертью. Победила свою смерть!

На портрете — серое, пергаментное лицо умирающей, не то девочки, не то старушки. Призрачные тени покрывают лицо. Полуопущенные веки, скорбные складки у носа и губ. Девочка-тень, девочка-призрак… Елена Оскаровна, как Вы смогли пережить свою смерть? Подвиг Жизни на самом ее краю доступен немногим. Елена смогла его совершить, гигантским волевым усилием подчинив умирающее тело неукротимому желанию жить…

Возвращаясь домой после изнурительной работы, Елена по свежей памяти писала лица блокадников, встреченных на пустынных улицах, у развалин, в госпитале, в бомбоубежище. Можно думать, что она хотела оставить лица блокадников в людской памяти как обвинение фашизму. Женщины, подростки, солдаты. Изнуренные голодом лица с нечеткими, расплывшимися чертами.

Однажды Елене пришлось испытать тяжелое потрясение. В комнату, где жила ее семья, попал артиллерийский снаряд. В квартире оставалась мама. Возвращаясь домой, Елена увидела пробоину в стене. У нее подкосились ноги, сознание помутилось. Соседка помогла ей прийти в себя, сообщила, что мама чудом осталась жива…

Стекла выбиты, столешница разбита в щепу. Мама лежала на полу без сознания. Тогда никто не знал, что последствия контузии останутся с Диной Васильевной навсегда и омрачат ее жизнь и будущее ее дочери.

После разрушения квартиры семья Марттила переселилась в десятиметровую каморку, в которой оказалось девять человек. И в таких условиях блокадники поддерживали друг друга, помогая выжить. Это было нормой блокадной жизни.

Зимой сорок второго Елена узнала, что такое лютая боль. Взрывная волна отбросила девочку на груду кирпичей. Удар огромной силы пришелся по позвоночнику. От боли она потеряла сознание. Этот блокадный след навсегда остался с нею и часто проявляется нестерпимой болью, не давая усталой памяти отдохнуть от блокады.

Рита Маркова[9]

январь 1942

Ритина мама опухла от голода и не могла даже сидеть. Годовалого братика не кормили уже второй день, но он почему-то не надрывался от голодного плача и даже не открывал глазки. Мама не отвечала на Ритины просьбы сказать хоть что-нибудь.

Рита всматривалась в их лица и порой не могла увидеть признаков жизни. Лишь иногда по каким-то неуловимым движениям век девочка понимала, что они живы, и тревожно думала, что без еды долго не проживут. А еды в доме не было, никакой. Хлебные талоны не удалось отоварить. А ведь это — верная смерть… Надо собраться с силами и как-нибудь встать. Одеться и пойти к папе, сказать, что они умирают… Папина воинская часть стояла на противоположном берегу Невы. Это не очень далеко, если идти по Неве, все прямо и прямо. По мосту было бы надежнее, но намного дальше, и сил не хватит.

Рита долго лежала, глядя на умирающих. Нет, нет, так нельзя. Ведь ей уже одиннадцать лет. Она должна позвать папу на помощь. Девочка встала. Комната закружилась. Рита знала, что сейчас наступит голодный обморок. Так бывало не раз. Пришлось полежать.

Сколько понадобилось времени, чтобы прийти в себя, девочка не знала. Вяло подумала, что, если уже темно, останется дома и подождет до завтра. Открыла глаза. Светло. С трудом оделась и отправилась в неимоверно тяжелый путь. На лестницу, на улицу, до Невы, спуск на лед. На льду снега столько, что ноги проваливаются. А может быть, это она проваливалась в очередной голодный обморок…

Наконец набережная и папина проходная. Вызвали папу. Рассказывать не пришлось. Все было ясно: умирают. Тень смерти лежала на лице девочки. Бойцы напоили ее кипятком, дали поесть. Папа принес свой паек хлеба и селедку и спросил: «Дойдешь?» Сам он не мог отлучиться от своей зенитной батареи. Рита помедлила и сказала неуверенно: «Попробую». Папа проводил до Невы, взял на руки и перенес на лед. Постоял недолго и вернулся обратно. Рите показалось, что он плакал…

Прижимая сверток к груди, девочка побрела домой. Теряя сознание, садилась на снег и ждала, когда дурнота отступит… Снова вставала и шла, садилась и подымалась. Снова и снова. Казалось, нет никаких сил. Нет и не будет. И она умрет… И тогда ОНИ тоже умрут… И снова вставала, и снова шла…

Уже смеркалось, когда Рита подошла к дому. Пока поднялась по лестнице, и вовсе стемнело. Мама и брат лежали неподвижно, но они были живы. Успела, успела! Разожгла печку-буржуйку, согрела воду, опустила в нее селедку и с трудом разбудила маму, повторяя: «Проснсь, проснись: у нас есть хлеб и даже селедка». Мама не верила своим глазам: еда!! И кто знает, быть может, Ритины недетские и даже нечеловеческие усилия спасли мамину жизнь и жизнь братика? Да, так оно и было!

Таня Разумова[10]

осень 1941 — лето 1943

Война застала Разумовых на даче под Ленинградом, неподалеку от станции Волховстрой. Танин папа, Константин Александрович, доцент Горного института, был на военных сборах, и семья проводила лето неподалеку от его лагеря. Пришлось возвращаться домой без папы. Константин Александрович записался в батальон технического обслуживания и работал на фронтовых аэродромах.

Вскоре на семью обрушилось лютое горе: умер старший брат Тани Олег. Тяготы войны помешали врачам распознать аппендицит. Мальчика подержали два дня в больнице и выпустили. Все взрослые были заняты военными заботами, и мальчик, предоставленный самому себе, умер от перитонита. Ему было одиннадцать лет. В сущности, он стал одной из первых жертв блокады, перевернувшей наш мир с ног на голову и лишившей детей родительского присмотра. Танечке было восемь лет, но она навсегда запомнила этот день, 8 августа. Девочке казалось, что страшнее ничего не может быть.

Из-за смерти Олега мама и Таня не эвакуировались с Горным институтом и остались в городе, обреченном на лютый голод и стужу. Однако никто об этом еще не знал, и в сентябре дети пошли в школу, но проучились недолго. Не стало ни света, ни тепла, и школу закрыли. Вначале мама пыталась учить Таню дома по программе второго класса, но занятия пришлось прекратить: не хватало времени. Мамины силы и светлое время дня уходили на оборонные работы, разборку обгоревших деревянных домов на дрова, поиски пищи. Откуда-то из пригорода она привезла мешок наружных темно-зеленых капустных листьев, которые называли хряпой. В доброе довоенное время их считали отходами, несъедобными для людей, и скармливали свиньям. Мама посолила хряпу, и она оказалась вполне съедобной для изголодавшихся блокадниц.

Когда мама уходила на свою работу, Танечка оставалась одна в большой шестикомнатной коммунальной квартире. До войны здесь жили пять семей, тринадцать человек. Пятеро соседей эвакуировались. Четыре сестры Голубевы, бывшие балерины из кордебалета Мариинского театра, умерли в первую блокадную зиму. На Таниных санках мама отвозила их тела в «Стеклянный рынок», где складывали трупы, чтобы потом похоронить в братской могиле.

Кроме Разумовых, в квартире остался только пожилой сосед — известный архитектор Алексей Константинович Максимов. В ожидании холодов он смастерил знаменитую железную печурку — буржуйку, труба которой выводилась в печной дымоход или в форточку. Так и обогревались. На консультацию приходили разные люди, и сосед объяснял им конструкцию своей печки, люди уходили с надеждой, что она сможет согреть детей и позволит продержаться до весны. На печке согревали и воду, которую брали из речки Смоленки. Вода и нечистоты, которые выносили во двор, расплескиваясь по лестнице, превращались в ледяную корку.

Всю зиму сорок первого — сорок второго года Таня не выходила на улицу. Целыми днями она сидела у окна и читала, читала — благо, книг в доме было много. Это мама научила дочку отвлекать мысли от голода, углубляясь в чтение. У них не было никаких запасов продовольствия. Как и подавляющее большинство ленинградцев, они жили только тем, что выдавалось по карточкам. Мама с Таней тщательно обыскали все закоулки на кухне и в комнатах. Но нашли только полстакана затхлых панировочных сухарей и несколько окаменевших огрызков черного хлеба, которые дети прятали, не желая есть с супом. Очистили от пыли и червяков и тут же съели. Съели и остатки столярного клея. И лишь однажды папа смог передать с летчиком своей части посылочку: несколько конских ребер, сухари и кусочек масла из военного пайка.

Танечке часто снилась довоенная еда, чаще всего сгущенное молоко, которое ей довелось однажды попробовать. Девочка придумывала, что блокадный голод ей только снится. Вот проснется, и все будет как прежде. Она напрягалась изо всех сил, чтобы проснуться, но не получалось…

Радио в их комнате никогда не выключалось. Во время воздушной тревоги передавали только тиканье метронома, который звучал часто-часто, как испуганное сердце. После ликующего горна отбоя воздушной тревоги метроном успокаивался и своими редкими ударами успокаивал Таню. Девочка с нетерпением ждала очередного выпуска известий. В то время они были горькими и страшными. Таня на всю жизнь запомнила ужасную фразу: «Сегодня наши войска оставили город Харьков»,— и суровую интонацию диктора.

Иногда мама закутывала Таню, завязывала лицо шерстяным платком до самых глаз, и они шли к маминой младшей сестре Кате, погибавшей от дистрофии. Они шли поддержать ее хоть чем-нибудь. Мама боялась, что ей не хватит сил вернуться домой, и поэтому брала с собой Таню. С трудом переставляя ноги на сорокаградусном морозе, они брели с Васильевского острова на Петроградскую сторону. Проходя мимо сквера на углу Большой Пушкарской и Введенской улиц, Таня с ужасом смотрела на многоэтажный дом, расколотый бомбой: на каждом его этаже были видны половинки комнат с обоями и мебелью. Домашняя утварь свисала на улицу, словно театральные декорации…

Катя жила с дочкой Ритой в большой коммунальной квартире, в которой в первую блокадную зиму умерло семь человек. В комнатах было не просто холодно, там стояла стужа. Пневмония и «голодный» понос обрекали тридцатичетырехлетнюю женщину на верную смерть. Когда стало ясно, что Катя не поправится, мама с Таней перешли жить к ней, упустив возможность эвакуироваться: папин товарищ, летчик, вывозил семьи офицеров папиной части. Но не могли же они оставить Катю и Риту одних. Катя умерла 2 марта в полном сознании. Таня и мама стояли у ее кровати и молчали. Это была первая смерть, которую Танечка видела так близко, рядом. Только что была Катя, совсем недавно она преподавала математику, и вот нет ее и никогда не будет…

Мама закрыла комнату и увела девочек домой. Был лютый мороз, и Танечка обморозила ногу. Даже после войны нога все «помнила» обморожение, распухала, изъязвлялась и болела. Через несколько дней, собрав остатки сил, мама вернулась за сестрой и похоронила ее на Серафимовском кладбище, рядом с Олегом, отдав могильщикам хлебные карточки покойной на весь месяц. Похоронить в индивидуальной могиле по тем временам было жертвенным подвигом.

В день похорон Танечка осталась дома. Не было воды: мама не успела принести. Таня взяла кастрюлю и решила пойти за водой, ведь мама придет поздно и захочет пить. Открыла дверь на лестницу и вдруг… увидела папу. Прилетел на три дня! Это было такое счастье! Потом Танечка считала эту кастрюлю счастливым талисманом: взяла ее в руки — и появился папа!

Оказалось, что, поднимаясь по лестнице, папа встретил маму, но не узнал и прошел мимо. Узнав об этом, он поспешил за ней, дошел до самого кладбища, но не нашел и вернулся назад. Вечером папа, мама, Таня и Рита сидели у печурки и «распекали» папины солдатские сухари. И это было восхитительно!

Наступила весна. Взрослых мобилизовали на очистку улиц от снега и нечистот. Дети выползли погреться на солнышке и как могли помогали взрослым. Очищали бульвары, садики, сажали турнепс и все, что удавалось достать. Собирали молодую крапиву и лебеду и варили зеленые щи.

Весной возобновились педантичные артиллерийские обстрелы. Снаряд попал в Танину школу, где был госпиталь. Во время воздушной тревоги Таня с подружками была дома. Они спрятались за шкаф, стоявший поперек комнаты. После разрыва снаряда девочки увидели, как по кафельной печке заметались яркие блики, и услышали звон выбитых стекол. В ужасе дети выбежали на улицу. Она была засыпана битыми стеклами. Раненые костылями выбивали осколки из разбитых окон палат и завешивали одеялами.

Снова открылась школа, и Таня пошла во второй класс. Занятия продолжались месяца полтора. Школьников подкармливали: давали по два соевых сырника и по стакану соевого молока. Во время бомбежек и обстрелов учителя уводили детей в подвал. Они усаживались около фонаря «летучая мышь», и урок продолжался.

Как Таня и мама смогли пережить самое страшное время? Как они выжили зимой сорок первого — сорок второго года? Таня уверена, что они выжили в первую очередь благодаря силе духа мамы. Как бы ни было голодно и страшно, Клеопатра Анатольевна была бодра и деятельна, сохраняла спокойствие во время воздушной тревоги, и Таня понимала, что так лучше.

Весной у мамы появились фурункулы, на голове и на пальцах рук. Начался остеомиелит. Палец пришлось ампутировать.

В городе восстанавливалась жизнь, открылось фотоателье, и Клеопатра Анатольевна поспешила сфотографировать дочку — для папы, на фронт. Так и получилась блокадная фотокарточка… Не то девочка, не то мальчик. Большая стриженая голова, удивленное личико. Танечка, тебе же холодно без волос. Ведь если ты в ватнике, значит, была зима… Нет, это было летом. Холодно было всегда. А с волосами нельзя: вши.

Таня, Танечка… Как же т выжила? Как мы смогли выжить?

Цветков Петр Николаевич по окончании института свыше 40 лет работает в области электронной связи. Отец Натальи, дедушка Машеньки и Егорушки. Живет в Санкт-Петербурге, на улице Верности.

Петя Цветков[11]

1941—1943

Пете было всего пять лет, и он не сразу понял, что такое война. Вот только папа сразу ушел на фронт и мама плакала… Воздушные тревоги не пугали мальчика, он принимал их за грозу, а грома Петя не боялся. Но когда загорелись продовольственные Бадаевские склады и над городом поднялся черный дым, он впервые в жизни испугался: его напугало выражение ужаса, застывшее в глазах взрослых. Он понял, что случилось что-то ужасное…

С первых дней войны Таврический переулок, где жил Петя, ожесточенно бомбили, потому что рядом была Главная водонапорная башня. На короткой улочке не стало трех домов из пяти. Они были разрушены прямым попаданием бомб. Погибло много людей. Петя и его мама не пострадали, потому что укрылись в подвале. Мальчик запомнил, как «подпрыгивал» его дом от близкого разрыва бомбы и штукатурка сыпалась с потолка.

В октябре разбомбили главный дюкер. Так называлась труба от водопроводной станции, что была на углу улицы Воинова и Водопроводного переулка. Из-под земли долго бил фонтан, вокруг которого образовалась огромная воронка. Петя понял, что город остался без воды. За водой пришлось ходить на Неву. Иногда мама брала его с собой. Он навсегда запомнил трудный путь к проруби зимой сорок первого. На лед приходилось скатываться на спине, как с горки, а обратно… надо было собрать остатки сил, чтобы и самим выбраться, и воду сохранить. Многие оставались на невском льду навсегда. Ложились рядом со своими ведрами и застывали. Их оттаскивали в сторону от протоптанной тропы, к замерзшим штабелям мертвых тел… Петя помнит и это. Покойников он перестал бояться. Их было много на улице, и приходилось обходить их. Это было трудно.

К зиме Петин дом опустел, остались всего лишь две семьи. Дом казался безлюдным. И вот по ночам стали приходить какие-то люди и потихоньку разбирать дом на дрова. Снимали двери, вынимали рамы, выламывали перила, разбирали полы, и с этим ничего нельзя было сделать. Дом был обречен. Пришлось переехать к дальним родственницам тете Дуне и Вере. Комнатка была маленькой и холодной. Спать приходилось на полу, вповалку, не раздеваясь. Пете всегда хотелось есть, мучительно хотелось. В голове застыла единственная мысль: что бы поесть… А есть было нечего.

К декабрю все были крайне истощены. Петя помнит, как однажды сквозь сон услышал голос тети Дуни: «Ну, бабоньки, кажется, он заснул, давайте попьем чайку». Мальчик насторожился и, как только звякнула чашечка, моментально сел и молча уставился голодными глазами на стол. «Ложись, чего ты вскочил, как ванька-встанька? — рассердилась тетя. — Тебя же кормили». Петя не помнил, когда это было, да и было ли это когда-нибудь… Но зря он надеялся: на большом столе не было никакой еды. Только чашки стояли. Женщины пытались согреться пустым кипятком….

Петина мама, Ольга Арсентьевна, работала в Николаевском войсковом госпитале на Суворовском проспекте. Раненых было много, и ей часто приходилось оставаться в госпитале на ночь. Петя помнит, как однажды поутру тетя Дуня и Вера не смогли открыть входную дверь, чтобы пойти в булочную и занять очередь за хлебом. Он пытался им помочь, но сил не было. Пришлось томиться до вечера без хлебного пайка. Вернувшись с работы, Ольга Арсентьевна увидела, что у самой двери лежал замерзший покойник.

Когда Петя стал совсем плох, мама отнесла его в госпиталь, и какое-то время он вместе с детьми маминых сотрудников жил в огромном сводчатом подвале, где разместились палаты для раненых. Только операционные и перевязочные находились на первом этаже.

Как только мальчику полегчало и он смог встать на ноги, ему нашлось дело. Вместе с новыми друзьями-погодками он навещал раненых. Дети читали стихи, пели и даже пытались плясать, но это не получалось: сил не хватало. Перевязанные бинтами бойцы осторожно прикасались к ним, ласково улыбались и плакали. Это было страшно: совсем взрослые мальчики и дяди плакали. Петя подумал, что, наверно, они тоскуют о своих младших братишках и сестренках и удивляются, что среди военных ужасов каким-то чудом уцелели хрупкие, маленькие «заморышки».

На одном из концертов Петя испытал страшное потрясение. В палате, где они выступали, лежал огромный матрос, весь забинтованный, как кукла. Только одна рука была свободна. Он очень страдал от боли и вдруг рванул бинты на груди. Хлынула кровь, и матрос умер. Детей тут же увели. На всю жизнь мальчик запомнил эту смерть.

К весне сорок второго Петя совсем занемог. Он тихо лежал на кушетке в состоянии какого-то оцепенения. Иногда засыпал, но сон был призрачен и прерывист. Он умирал… Но вдруг совершилось настоящее чудо. Пришла мама и принесла Белую Булку. Она отрезала большой кусок и намазала его Маслом!! И посыпала Сахаром. Петя откусывал маленькие кусочки, медленно-медленно жевал и с большим трудом проглатывал. Быстро есть он не мог, даже на еду не хватало сил. Мама стояла рядом и плакала. Мальчик съел весь кусок и… воскрес. С этого дня он стал оживать. Дистрофия отступила, и Петя остался жив!

Настало лето, ленинградцы принялись за огороды. Мама вскопала землю под окном и посадила морковку и репу. Петя с нетерпением ждал урожая, но не смог удержаться и съел чуть подросшую зелень.

Зимой сорок третьего мальчик увидел своего папу, в последний раз. Отец воевал в пригороде. Петя помнит, как они с мамой ехали на трамвае, а потом долго шли и вдруг у шлагбаума увидели отца и его машину. Через несколько дней отец погиб в бою смертью храбрых. Автоматная очередь сразила его наповал. Похоронка пришла в сорок пятом гоу. Рано кончилось Петино детство.

Аллочка Иванова и «Лебединое озеро»[12]

зима 1942

С самого раннего детства Аллочка мечтала быть балериной. Не врачом, не учительницей и не летчицей, как большинство ее друзей, а балериной, потому что ей довелось увидеть танец маленьких лебедей. Девочка навсегда запомнила, как на огромную сцену выпорхнули прекрасные лебеди в белоснежных пачках и балетных туфельках. Танец заворожил Аллочку, и она решила, что во что бы то ни стало будет танцевать, как они. Придя домой, она встала на цыпочки перед большим зеркалом и увидела прекрасного лебедя. Приподняв уголки платьица, попыталась повторить танец. Мама ласково пошутила: «Какой из тебя лебедь? На гадкого утенка ты больше похожа». Аллочка обиделась и заплакала, но танцевать не перестала: она знала, что в конце концов гадкий утенок превращается в прекрасного Лебедя.

Папа одобрял ее мечту. Пришлось маме уступить и сшить балетную пачку из марли. И девочка наслаждалась своей мечтой. Но кто-то уже решил, что этому не бывать. Решил и помешал 22 июня сорок первого года. Помешал жестоко, помешал злодейски, поставив восьмилетнего ребенка на грань выживания, за которой теряются физические силы и умирает мечта.

Однако, испытывая муки голода, Аллочка не переставала думать о «Лебедином озере». Девочка с грустью смотрела на лебединую пачку и плакала. И все-таки была надежда, ведь гадкий утенок из сказки Андерсена в детстве тоже недоедал, но ведь вырос в лебедя и полетел. Ах, как ослабли руки и ноги…

Однажды мама сказала, что у них в госпитале будет концерт для раненых и Аллочка тоже может пойти. Девочка встрепенулась и подумала, что может подарить раненым самый прекрасный танец на свете — танец маленького лебедя.

Она плохо помнит, как дошла с мамой до госпиталя, поднялась по лестнице, сняла одежду в нетопленой комнате, надела пачку и спортивные тапочки. Кто-то уговаривал не раздеваться. Странные люди: не понимают, что без лебединой пачки танцевать нельзя, ведь это же — искусство.

Накинув на плечи пальтишко, дрожа от холода, Аллочка ожидала своего выхода. Наконец объявили: «Ученица первого класса Алла Иванова станцует «Лебединое». Под собственный напев Аллочка вошла в большую палату, заставленную кроватями, на которых лежали забинтованные раненые. Свободной была только серединка.

Худенький лебеденок, с ножками-спичками, в марлевой юбочке и с белой повязочкой на волосах. Ноги плохо слушаются, но Аллочка очень старается: ей так хочется порадовать раненых. На какой-то момент закружилась голова, сбилось дыхание, пришлось остановиться.

Раненые благодарно аплодировали. Мама гладила дочку по голове и озабоченно вздыхала. Идти домой сил не было. Тамара Ивановна несла свою балерину на руках. С тех пор она перестала называть Аллочку гадким утенком. Девочка превратилась в Лебедя, Блокадного Лебедя…

Вера Грязнова[13]

зима 1941/42

В семье рабочего Федора Егоровича Грязнова было семь человек: он с супругой, Анастасией Ефимовной, четыре сына и дочь.

К началу войны Верочке исполнилось одиннадцать лет. Два старших брата ушли на фронт добровольцами.

Тамбовскую улицу, где жили Грязновы, ожесточенно бомбили. Во время воздушных тревог подростки помогали взрослым. Верочка была с ними. Под лестницей ребята обустроили укрытие для малышей: соорудили нары, обили двери, чтобы заглушить разрывы бомб. Наравне со взрослыми мальчишки и девчонки дежурили на крыше дома и тушили зажигательные бомбы. Они знали, как это делается: нужно захватить бомбу щипцами и бросить ее в ящик с песком. Никто не просил их выполнять работу взрослых защитников города. Ленинградские дети добровольно обороняли свой город.

Наступил голод. За два месяца Вера осиротела. В конце декабря умер отец. В один день не стало братьев, шестнадцатилетнего Толи и трехлетнего Кости. К этому времени мама уже не могла ходить, и мертвых мальчиков с трудом оттащили в дровяной сарай. Никто не знает, когда и где их похоронили. Вскоре умерла мама. Несколько дней Верочка лежала в одной кровати с окоченевшей мамой, пытаясь согреть ее своим телом.

Вымерла вся семья Грязновых. В застывшей квартире осталась одна Вера, без воды и пищи. Девочка была так слаба, что не могла стоять. Наконец пришла тетя, Таисия Ефимовна. Молча завернула ее в одеяло, привязала к санкам и повезла через весь город, к родственнице, на Ропшинскую улицу. Привезла и, обессилев, замертво упала. У родственницы было четверо детей, но она приняла Верочку в свою семью.

В горе Таисия Ефимовна забыла взять продуктовые карточки, а идти за ними ни у кого не было сил. Пришлось жить на четыре детских и одну рабочую карточку. Это означало 750 граммов хлеба, с мякиной и дурандой, на шесть голодных ртов. Такая жертвенность семьи может показаться неправдоподобной, но это было, и было вполне естественным для людей того времени.

Как они смогли выжить? Научные представления о минимальных нормах питания не в состоянии объяснить эту загадку. Взрослая Вера Федоровна Галактионова полагает, что выжить без Божьей помощи было невозможно.

Галя Плисова[14]

осень 1941 — зима 1941/42

Во время первой бомбежки девятилетняя Галочка так испугалась, что потеряла дар речи. Она уже задремала, когда раздался страшный грохот и треск, посыпались оконные стекла. И тут же погас свет. Ужас сковал тело. Мамы в комнате не было. Прибежал сосед, завернул Галю в одеяло и спрятал под кровать. Когда пришла мама и стала звать ее, девочка не смогла ответить: язык и губы онемели, не слушались. Галочка разучилась говорить и какое-то время молчала. Это был шок. Девочку перенесли в бомбоубежище, переполненное ранеными подростками из разрушенного бомбой ремесленного училища. Галя смотрела на кровь и не могла понять, что произошло. Потом шок прошел, и девочка впервые осознала, что фашисты… убивают детей.

Загорелись Бадаевские склады. Яркое, зловещее зарево. Горели сахар, мука… Дети бегали в зону пожара, выковыривали «сладкую землю» и сосали. Землю процеживали и давали сладкую воду малышам. Галины брат и сестра тоже бегали за сладкой землей и отпаивали Галочку после шока. И семимесячного братика поили тоже, и ничего, обходилось без беды.

Вскоре Галочка поняла, что самое страшное на свете — не бомбы и не снаряды, а голод. Ребенку полагалось 125 граммов хлеба, на весь день. Дома быстро уничтожили все «запасы», которые случайно сохранились с довоенного времени. В пищу шло все, что раньше считалось несъедобным: засохшая кофейная гуща, картофельные очистки, чемоданные ремни. На еду выменивали одежду и домашние вещи. Даже «неприкосновенную» плитку шоколада обменяли на малосъедобные жмыхи. По сравнению с небольшой плиточкой их было куда как много, они создавали забытое и прекрасное, довоенное ощущение сытости. Хотя и ненадолго, но все же.

Воды не стало, открываешь кран — и ничего нет, как будто и не было никогда. Не стало и электричества. В комнате стояла стужа. За водой приходилось ездить на саночках на речку Ждановку, к Тучкову мосту, а жила семья Плисовых на Ропшинской улице. У проруби скапливалась очередь: женщины, дети, истощенные голодом. Вода расплескивалась и застывала скользкими наледями. Люди падали, кто-то так и оставался лежать рядом с опрокинутыми ведрами, бидонами, кувшинами…

На улице появились покойники, завернутые в простыни, привязанные к детским санкам. У родных не хватало сил довезти их до кладбища. Сначала трупы подбирали и отвозили куда-то, потом они подолгу лежали на улицах. Однажды Галя шла в булочную через Зеленин садик и вдруг услышала: «Девочка, не смотри». Это сказал милиционер. Рядом недвижимо лежало пять тел в серой форменной одежде. Возвращаясь домой, девочка увидела труп женщины, одетой в тулуп, без обуви. Гале пришлось проходить мимо нее несколько дней: идти обходным путем не хватало сил. Сначала исчез тулуп, потом чулки, а потом… Ох, лучше бы и не видеть, что случилось потом… Наверно, это собаки, но их давно не видно. На стенах домов стали появляться предупреждения: не покупать мясо с рук, особенно котлеты…

Взрослая Галина Борисовна до сих пор не может понять, как она пережила блокаду, и считает, что ленинградцам помогала неколебимая вера в Победу и любовь к Родине, которую никто не стеснялся называть патриотизмом. Святое слово — ПАТРИОТИЗМ…

Милочка Носова[15]

февраль 1942

Милочке Носовой пришлось перенести блокаду в раннем детстве. Девочке было всего три годика, но она запомнила чувство лютого голода, боль в желудке, промозглый холод в нетопленой квартире. И еще запомнился один страшный эпизод.

В тот ужасный зимний день голодная девочка дремала в своей кроватке под грудой одеял. Двухлетний братик Юрочка плакал, должно быть, от голода. Бабушка ушла в очередь за хлебом, мама была на работе. И вдруг на Милочку напала крыса. Она прыгнула на лицо малышки и стала ее обнюхивать. Милочка испугалась и заплакала. Крыса перебежала на другой конец кроватки, забралась под одеяло и вцепилась зубами в мизинчик на ноге. Неравный поединок ребенка с крысой… Крыса была сильнее и отгрызла пальчик. Она могла бы загрызть Милочку до смерти, если бы не вернулась бабушка. Взяв захлебнувшуюся от плача внучку на руки, она увидела кровавый огрызок вместо мизинца. После этого ужасного случая бабушка и мама решили срочно эвакуироваться.

В заиндевелом вагоне-теплушке с незашпаклеванными щелями в лютые морозы более месяца добирались они до Подмосковья. В дороге дети заболели тифом. Юрочка умер. Мама завернула невесомое тельце в меховое манто и на каком-то полустанке, передав сына в руки незнакомой женщины, попросила похоронить, а шубу оставить себе вместо платы за скорбную услугу (больше нечем было заплатить).

Милочка металась в жару и просила хлеба, хлеба, хлеба. Инфекционных больных высаживали где попало, лишь бы избавиться от угрозы повальной эпидемии. Милочку с мамой и бабушкой высадили ранней, морозной весной в открытом заснеженном поле. Никого и ничего не было вокруг. Лишь вдали виднелась деревня, но не было сил дойти до нее. Девочка бредила. Губы пересохли, дыхание прерывалось. Милочка умирала. Смеркалось. Крепчал мороз. Надвигалась верная гибель.

Умирающих блокадников нашли польские воины и перенесли в избу. Так они оказались в расположении Первого Войска Польского, формировавшегося в селе Старолетово, в есенинском краю, под Рязанью. Командиром войска была Ванда Василевская[16]. Позже бабушка рассказывала Милочке, что тотчас после их прибытия в избу стремительно вбежала высокая, статная женщина в кожанке. Подошла к ним, расстегнула куртку и, несмотря на предупреждение о брюшном тифе, прижала малышку к груди, пытаясь согреть ее своим дыханием, поцелуями и… слезами. Растроганные солдаты с удивлением глядели на Ванду и не скрывали слез. Они впервые увидели в суровом, неулыбчивом командире нежную, тоскующую женщину… Казалось, бурным проявлениям Вандиной нежности не будет конца, но вдруг она распрямилась и командирским голосом приказала позвать полкового врача. С тех пор он был в ответе за Милочкину жизнь. Доктор не отходил от девочки до тех пор, пока не миновала опасность. Через несколько дней жар спал, дыхание стало ровным. Каким-то непостижимым образом никто из спасителей Милочки не заболел тифом.

Девочка хорошо запомнила свою Ванду. Она была самой красивой женщиной в жизни малышки. Черные густые брови, длинные ресницы, черные волосы, милая улыбка, добрый голос, трогательные гостинцы из военного пайка. И бесконечная нежность. Ванда сказала бабушке, что мечтает о такой дочке и непременно родит свою Милочку после войны.

Таня Казакова[17]

осень 1941 — зима 1941/42

Во время войны Танина мама, Мария Павловна, работала в госпитале МПВО № 108, который разместился на Каменном острове во дворце графа Половцева, где раньше был клинический санаторий. Мария Павловна лечила больных язвой. Танечка любила светлое здание дворца с колоннами, мраморными статуями, лепными потолками, резными дверями черного дерева, уютными гостиными, огромным зимним садом и широкой мраморной лестницей, ведущей на второй этаж.

Осенью сорок первого в госпитале лечились раненые, а с ноября в него стали поступать ранее неведомые медицине больные с алиментарной дистрофией. Мария Павловна перешла на казарменное положение и взяла дочку с собой. Танечка стала жить во дворце, но совсем не так, как жили сказочные принцессы в своих чертогах. Дворец утратил праздничный вид. Облупилась штукатурка, от близких взрывов вылетели стекла, и их забили фанерой. Сыро, холодно, темно. Но девочка знала, что все это ненадолго. Кончится война, и дворец снова станет праздником!

Каменный остров часто бомбили и обстреливали, хотя никаких стратегических объектов здесь не было. Бомбили госпиталя. Только за одну ночь на маленький остров было сброшено 25 бомб и 2 снаряда большой разрушительной силы. Это было страшно, очень страшно! Казалось, что Каменный остров раскололся и летит в пропасть… Дрожали стены, звенели разбитые стекла, но врачи занимались своим делом, не теряя самообладания. Мама и Танечку научила этому бесстрашному искусству. Девочка старалась вести себя так же спокойно, как мама.

В восьмилетнем ребенке утвердилась неколебимая вера в Победу. Таня даже и не знает, как сложились у нее стихи, они сами собой возникли накануне 7 ноября сорок второго года:

Не загорятся лампы

На улицах и площадях,

Не заиграют флаги

На башнях и на дверях,

И немец стараться будет

Нам праздник великий сорвать,

И, может, тревоги будут,

И будут зенитки стрелять.

Но знай же, фашист косматый,

Мы выстоим до конца!

Не дрогнут колени от страха,

Не дрогнут от страха сердца!

Какое же гражданское потрясение должен был испытать ребенок, чтобы написать такие гневные и страстные стихи! Должно быть, это одно из сильнейших произведений патриотической поэзии! Разве можно победить народ, дети которого пишут такие стихи?

Девочка была уверена, что муки блокады можно пережить, и придет Победа, и настанет Мир:

Переживем и вспомним о мученьях,

О голоде, о боли, обо всем…

Мы верим: час придет освобожденья,

Мы ждем его, мы верим, мы живем!

Танечка не стала поэтом, как и многие ленинградские дети блокадной поры, которые не могли не писать стихи в период гражданского подвига своего города. Татьяна Борисовна стала ученым, а детские стихи живу в ленинградской памяти…

Лидочка Карасева[18]

июнь 1941 — март 1942

Когда началась война, Лидочке было три с половиной годика, но она до сих пор помнит, что было холодно и нечего было есть. Запомнила, как папа уходил на фронт. Он сидел за столом и плакал. Девочка играла на полу, у его ног. Папа встал, взял ее на руки, прижал к себе, поцеловал и выбежал из комнаты. Лидочка слышала, как он сказал маме: «Береги дочку, мой бесценный клад, мой сахар». Он всегда называл так свою единственную дочку, и Лидочке это нравилось: сахар она любила.

Малышка осталась с мамой, тетей и бабушкой. Она долго и тяжело болела корью. На скудном питании девочка не могла поправиться. Спасла ее бабушка. Выменяв четыре пайка хлеба на голубя, она сварила живительный бульон, и внучка выпила сначала одну чашечку, а потом и другую. Больше никакой еды в доме не было. Взрослые не ели ничего и смотрели, как оживает Лидочка. Но время эвакуации было пропущено, кольцо блокады сомкнулось. Ждали, когда станет лед на Неве, чтобы уехать на Большую землю на машине.