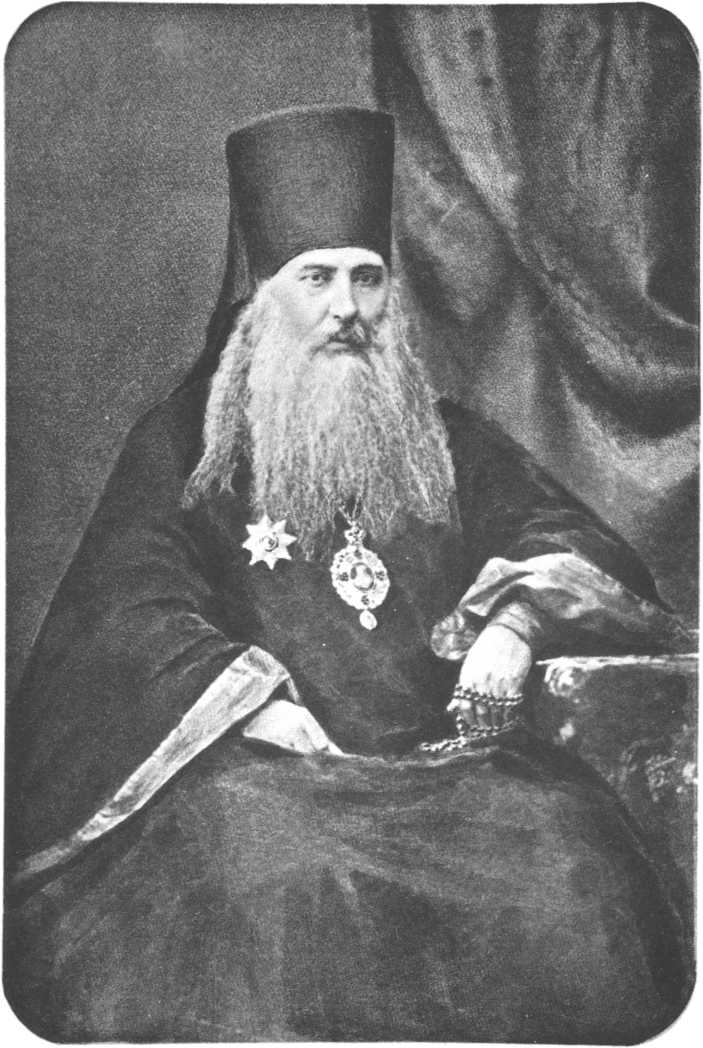

Высокопреосвященнейший Дмитрий ( Муретов), архиепископ Херсонский и Одесский

Содержание

Глава 1. Родина и школа I II III IV Глава 2. Киев I II III IV V VI VII Глава 3. Тула I II III ΙV V Глава 3. Одесса I II III IV V VI VII VIII IX X XI Глава 4. Ярославль I II III IV Глава 5. Волынь I II III Глава 6. Одесса (вторично) I II III Приложение

Суть, иже оставиша имя, еже поведати хвалы: телеса их в мире погребена быта, а имена их живут в роды: премудрость их поведят людие, и похвалу их исповесть церковь.

«Строго и полно воспроизвести и оценить величественный образ архипастыря Димитрия, как человека и деятеля, может только внимательный суд времени, поколений и истории» (Рязан. еп. вед. 1883 г. № 24). – «Невозможно пока очертить даже и то, как высказалась высокая и светлая личность Архипастыря Димитрия за последние полтора года, когда он вторично вступил в управление Херсонскою епархией. Еще труднее представить теперь краткий очерк его высокой жизни» (Херсон, еп. вед. 1883 г. № 23).

Так писали в «некрологах» вскоре после смерти преосвященного Димитрия. Прошло не мало времени, а сказанное тогда остается, пожалуй, в той же силе и теперь. Понятно, что писать полную биографию приснопамятного святителя Божия, всесторонне обнимающую его жизнь и могущую точно воспроизвести его привлекательный нравственный облик, возможно будет тогда, когда труд не одного строгого судьи пройдет по хартиям и книгам, в которых записано имя Димитрия, описаны его дела, или внесены личные труды его богопросвещенного ума. Будущий историк отечественной церкви XIX века, на основании письменных данных, воздаст, конечно, должное покойному Архиепископу Херсонскому, отведя ему надлежащее место в ряду других деятелей на ниве Божией. Но для биографа, который всегда должен иметь в виду главную свою цель – сохранить для потомства все черты, имеющие войти, в изображение отдельной личности, – наряду с письменными памятниками должны быть дороги и устный предания. К сожалению, люди – хранители преданий – уходят с жизненного поприща, едва переживая героев своих повествований. Немного осталось в живых учеников преосвященного Димитрия, очень мало – из его сотрудников, и почти никого – из свидетелей его детства. Желание сохранить дошедшие до нас достоверные воспоминания людей близких к нему и побуждает теперь же записать их на ряду и в сопоставлении с документальными данными, в виде предлагаемой «биографии», представляя будущему времени должные исправления и пополнения.

Приснопамятный владыка Димитрий принадлежит к числу людей редких, – можно сказать, людей высшего порядка – все же он был человек – родившийся, воспитавшийся и служивший церкви Божией при условиях и обстоятельствах своего времени и своей среды, а потому и в жизнеописании его далеко не излишни более или менее подробные описания этой среды и разных обстоятельств времени и мест. Недостатки в описаниях и могущие встретиться пробелы в самой биографии пусть читатель отнесет к вине составителя, который по разным причинам не мог побывать на всех местах служения покойного Архиепископа и воспользоваться всеми материалами, так или иначе относящимися к его жизнеописанию.

С.-Петербург, 1898 г.

Глава 1. Родина и школа

I

Архиепископ Димитрий (Муретов) родился в селе Лучинске, Пронского уезда, Рязанской губернии.

Укромный уголок, где находится Лучинск, лежит на границе трех уездов Рязанской губернии, разделяющихся здесь рекою Пронею и ее притоком Рановым. Вдали от городов и больших дорог, уголок этот, когда-то окружаемый лесом, ныне открывает начало степной полосы, тянущейся на юг, к пределам Тамбовской губернии. Коренное русское население, свободное от инородческих примесей, удержало здесь во всем характер исконной старины.

Лучинск, как населенная местность, известен с древних времен. В самом начале XV-го века, в списке с правовой грамоты (1403 г.) село Лучинск стоит в числе вотчин рязанских владык. В XVI–XVII вв. при Лучинской Николаевской церкви постоянно был «двор преосвященного митрополита рязанского и Муромского». Здесь жили «его приказные люди», управлявшие этой богатой вотчиной, которая имела большое значение в экономии архиерейского дома, так как здесь были богатые рыбные ловли в реке Проне и окружавших ее озерах, а за рекою тянулся в бесконечную даль «архиепископский бортный лес» с большими благоустроенными пчелиными пасеками. В прошлом столетии, вместе с другими церковными и монастырскими поместьями, перешли в ведение «государственной экономии» многочисленные вотчины рязанского митрополита; в числе коих и Лучинск. Благодаря тому, что лучинские крестьяне никогда не были помещичьими, у них сохранились в первобытной простоте и нравы и обычаи. При большом количестве хорошего чернозема исключительным занятием для них всегда было земледелие; а до проведения железных дорог они почти и не знали; отхожих промыслов. При таких условиях быта народ жил в полной простоте; даже школы в Лучинске не было до позднейшего времени, и редкие грамотеи почерпали книжную мудрость у церковников.

Река Проня, протекающая больше 300 верст по Тульской и Рязанской губерниям, впадает в Оку верстах в 30-ти от Лучинска, а здесь делает крутую излучину (откуда, вероятно, и название села1 и изобилует полнотой вод. По живописности и красоте берегов Прони под Лучинском местность может равняться с Гремячкою или городом Пронском, лежащими на той же реке. С высокого, крутого и обрывистого левого берега, на котором расположены усадьбы церковного причта, прямо на восток открывается необыкновенно красивый вид: по направлению к северо-востоку далеко виднеется широкая лента реки; а там, за рекою, по низменному правому её берегу раскинулась зеленая равнина поемных лугов, за которыми по всему восточному горизонту тянется вековой лиственный лес, изобилующий дубом и липою2. Из-за луговой равнины отчетливо видны далекие каменные церкви, с высокими их колокольнями, трех, когда-то богатых, сел: Жерновищ, Столпцов и Перевлеса; а в праздничные дни, вверх по реке, ясно доносится до Лучинска звон тяжелых колоколов этих церквей. – Преосвященный Димитрий, в своих беседах с родными и земляками, любил вспоминать красоту родной природы. Она действительно способна произвести впечатление на каждого, даже случайно полюбовавшегося ею, а на душе человека, выросшего на лоне этой природы, оставить глубокий благотворный след, – и нет сомнения, что широта и картинность местного кругозора имела немаловажное влияние на развитие дарований талантливого богослова-витии, лучинского уроженца.

Быт духовенства Рязанской епархии в начале нашего века немногим чем отличался от крестьянского быта3. Еще в тех селах, где жили помещики, духовные (собственно священники) усвояли некое подражание «благородным», как в домашней обстановке, так и в покрое одежды для своих домочадцев; но в таких благодатных уголках, как Лучинск, в домах священно-церковно-служителей царила простота патриархальная. Те же, что и у крестьян, бревенчатый избы, с маленькими окнами и широкими лавками такие же плетневые дворы с соломенными навесами и с одностворными воротами; такие же, через сени, небольшие холодные пристройки, называвшиеся горницами, с примыкавшими к ним чуланами. Изба, постоянное жилище всей семьи священнослужителя, непременно имела отделение для зимних сожителей молодого поколения домашнего скота. Домашняя обстановка носила тот же вполне деревенский характер: отсутствие чаепития и других городских потребностей давало полную возможность ограничиваться покупкой деревянной и глиняной посуды, а затем употреблять другие, необходимые для домашнего обихода, принадлежности своего, домашнего производства. Самая одежда не только их семейных, но и самих лиц духовного звания, за малыми исключениями, приготовлялась дома из своих материалов. «Полукафтанье» (подрясник4) священника было из того же домашнего сукна, из которого мужик шил себе «зипун» (местное название), и отличался от последнего небольшою разницей в покрое, да иногда синим, кубовым цветом. На ногах у батюшки, как и у мужика, домашние онучи, лычные лапти и пеньковые оборы; хотя про случай имелись и сапоги. А в зимнее время нагольный тулуп или полушубок на плечах и валенки на ногах окончательно сравнивали все население деревни, и пастыря и пасомых. Ряса была не у всякого даже священника, особенно из поживших и успевших сносить ту единственную рясу, которая обязательно делалась (преимущественно из синего немецкого сукна) ко дню посвящения5. Такая внешность и обстановка в духовном быту того времени вызывалась самым образом жизни духовенства. Умственные запросы у него были не широки; да и число образованных, даже по тогдашнему времени, между священниками было очень ограничено. Не зная ни школ, ни проповедей, ни того обширного письмоводства и делопроизводства, какое обязательно теперь, они отправляли службу Божию в церкви, исполняли положенные требы на домах прихожан, а затем остальное время употребляли исключительно на благоустройство своего дома, в простом материальном смысле этого слова. Единственная, для многих тяжелая, но уже требовавшаяся в то время от духовных, умственная работа была; – обучить букварю и псалтырю собственных, же сыновей. Дочери и у священников в большинстве оставались неграмотными. За то в хозяйстве духовные не ленились и стыдились отстать в чем-нибудь от соседей крестьян: все они, не исключая священников, умели не хуже любого мужичка исправно ходить и с косою на лугу и за сохою на пашне. Так же, как и крестьяне, духовные с раннего возраста приучали своих детей к сельским работам и к тяжелому земледельческому труду; и этот труд не только не считался унизительным, но до позднейшего времени у рязанского духовенства почитался необходимым6, и семья, в которой было много работников, пользовалась особенным почетом. – Отцы Мирон и Конон – священники, одновременно служившие при Лучинской церкви, – которых так любил вспоминать преосвященный Димитрий в своих беседах с родственниками-сверстниками, и ставить в пример молодому, требовательному поколению своих сродичей, были истинные типы своего времени: многосемейные, и домовитые, они вели свое хозяйство на славу и во всем служили примером не только низшим членам причта, но и крестьянам-прихожанам. По крайней мере, семья о. диакона, к которой принадлежал покойный преосвященный, и при скудости своих средств старалась подражать порядкам, заведенным в домах представителей всего сельского люда, местных священников.

II

Родоначальником Муретовых был (хотя сам и не носил еще этой фамилии) священник соседнего с Лучинском села Столпцов Алексий, сын Феодулов, человек по своему времени далеко не дюжинный, почтенный у Бога и людей.

Пользовавшийся почетом и уважением от окружного духовенства и своих прихожан, начиная с местного владельца игольной фабрики, почетного гражданина Рюмина, Алексей Феодулович отличаем был и духовным начальством: он был «десятоначальником» и «духовным закащиком» или судьей «на всю Пронскую округу», а такие звания, в прошлом XVIII веке, высоко ставили носивших их, и епархиальная власть нередко удостаивала столпянского иерея «своего благоволения за полезное прохождение должностей». От Бога же он награжден был добрым достатком и многочисленным семейством: пять сыновей его, из которых двое окончили семинарский курс учения, – все потом были на приличных местах службы, а из трех дочерей его две были выданы в замужество за священников и только младшая прожила до глубокой старости девицею в родительском доме, переходившем наследственно сначала к старшему сыну Алексея Феодуловича, а потом к его внучке7.

Иван Алексеевич Столпянский8, второй сын Алексея Феодуловича, отец преосвященного Димитрия, родился в 1782 году и учился в старой рязанской семинарии в счастливые её времена, когда приснопамятный для Рязанской епархии, гуманный и просвещенный архиепископ Симон (Лагов. 1778–1804) был для семинарий всем – и постоянным ее протектором, и преподавателем многих наук, и ближайшим воспитателем учеников. Симон почти жил в семинарий и знал всех учеников по именам и фамилиям. По словам историка, «при преосвященном Симоне рязанская семинария, одушевляемая его духом, была по тогдашнему времени в цветущем состоянии, так что и высшая церковная власть – св. Синод, при устройстве, напр., тамбовской семинарии, предписывал иметь образцом – рязанскую»9. Заботясь не только о возвышении образовательного уровня, но и об улучшении быта учеников семинарий, пр. Симон устроил обширные здания для общежития всех учеников и учителей; но, не имея больших средств, принужден был сокращать число воспитанников и удерживал в семинарий до окончания курса только особенно способных и благонадежных. К числу таковых принадлежал Иван Столпянский. В 1804 году он окончил полный курс богословских наук и вышел из семинарий с таким запасом знаний, которому нередко потом удивлялись его зятья и племянники, учившиеся в новой, преобразованной семинарий. Как один из немногих, оканчивавших тогда курс, студентов, Иван Алексеевич мог бы занять лучшее священническое место; к сожалению, он имел физический недостаток, при котором считается не каноничным рукоположение во священника: еще в детстве у него потерян был один глаз. Сознавая это законное, хотя и невольное, препятствие, Иван Алексеевич и не стремился к чему-либо высшему, а устроившись диаконом в с. Лучинске, совершенно был доволен своим «жребием» и всю жизнь благодарил Бога за дарованные ему блага. Лучинск, соседний с Столпцами, был для него почти родина; приход был большой, с двухштатным причтом; земля церковная была добрая, хотя и не в достаточном количестве (на два причта 32 десятины). Требовались только труд и усердие; а в трудолюбии никто не мог отказать Лучинскому о. диакону. Дом его, устроенный по общему типу того времени, не отличался, правда, изобилием благ земных, однако и не страдал от крайней нищеты и скудости. Своих сыновей, когда учились в школах, Иван Алексеевич, водил в лаптях и домашних свитках; но это по тогдашнему не служило еще признаком крайней бедности: при помощи других, более состоятельных родственников, он мог содержать обоих сыновей и в училище и в семинарий на собственном коште10. – По воспоминаниям близких родственников, Иван Алексеевич был высокого роста и, благодаря своему недостатку, не отличался представительной наружностью; но по душе был человек в высшей степени симпатичный, сердечный, приветливый и умный. Обладая хорошею памятью, он любил рассказывать просто, но весьма остроумно, все пережитое-виденное и слышанное, не редко пересыпая свою речь латинскими присловьями и поговорками; любил декламировать заученные в семинарий стихи и даже сам писал гратуляции на торжественные дни, для почитаемых им особ.

Мать преосвященного Димитрия – Наталья Семеновна была также дочерью священника11, но совершенного простеца XVIII века, дошедшего когда-то до «синтаксимы» и потом во всей долголетней жизни не имевшего ни случая, ни подобности прилагать к делу школьную эрудицию. Наталья Семеновна, как и её сестры, была неграмотна; но это была поистине высокодобродетельная женщина, набожная и строго соблюдавшая все правила христианской жизни, благопопечительная и не лишенная природных дарований. Внуки, хорошо помнящие свою бабку – согбенную старушку, нередко и теперь вспоминают свое детское удивление, как она, неграмотная, могла останавливать и поправлять ребенка в чтении псалтири; а псаломские изречения у нее были постоянно на языке во время занятий каким-либо ручным делом, и особенно часто почему-то она произносила: «помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю». В добром настроении она любила слушать пение и сама певала какую-то старинную «Канту», называемую ею – «Плач Иосифа», и начинающуюся стихами:

Кому повем печаль мою,

Кого призову к рыданию?

В минуты же грусти и скорби, никак не соглашаясь с доводами, что ее сыновьям Бог указал иной – высший жребий, она обыкновенно жаловалась на отсутствие прямых ее кормильцев и всегда заканчивала эти жалобы деревенским причитанием: «разлетелись, мои ясные соколы, оставили меня – горькую кукушечку».·– Пережив своего супруга почти на тридцать лет, Наталья Семеновна жила до глубокой старости у своих дочерей, преимущественно у младшей, в Лучинске, и постоянно пользовалась заботами и помощью, далеких от нее по жительству, но близких по сердцу, своих даровитых сыновей. Ходила она всегда в пестрядинном или кубовом сарафане и душегрейке; раз только в жизни она изменила свой костюм, когда, по желанию и требованию ее старшего сына, тогда уже епископа, родные привозили ее из Лучинска в Тулу.

О. диакон Иоанн Алексеевич поступил на место в 1806 году, и несмотря, на то, что как он, так и жена его вступили в супружество в возрасте совершенном, у них долго не было детей. Только через пять лет супружеской жизни Бог даровал им сына. Родившийся 16-го января 1811 года первенец наречен был Климентом, в честь священномученика Климента, епископа Анкирского, память которого приходилась в восьмой день по рождении младенца (23-го янв.). В ближайший воскресный день, 21-го января, новорожденный был просвещен св. крещением. На радостях Иван Алексеевич осмелился пригласить восприемниками к своему первенцу помещика – господина Вельяминова с дочерью, которые жили недалеко от Лучинска и благоволили к молодому ученому о. диакону. Впоследствии, крестная мать Климента, дожившая до старости участливо следила за своим даровитым крестником: помогала ему во время школьного учения и долго утешалась его славою12.

Промыслу Божию угодно было дать некое указание на будущность новорожденного младенца еще до появления его на свет. Незадолго до рождения сына, Наталья Семеновна видела следующий, поразивший ее, сон13. Стоит она на самом берегу реки и моет белье. Не успела еще кончить работу, как видит, что по берегу реки прямо к ней идет человек в необыкновенном, невиданном ею церковном облачении, с золотой шапкой на голове. Страх заставил ее проснуться. Некоторое время соседи и родные, по рассказанному Натальей Семеновной сновидению, называли ее, конечно в шутку, архиерейской матерью. Потом забыли об этом; не забыла только сама видевшая пророчественный сон и дожившая до исполнения его.

Кроме Климента, у Ивана Алексеевича было еще только трое детей – сын Матфий и дочери Евдокия и Анна, и замечательно, что все они родились через пять лет один после другого14.

Как любимый первенец и единственное, в первые пять лет, Богом данное чадо, Климент рос под особенною заботливостью о нем отца и матери. Самыми ранними впечатлениями на детскую душу были, и потом оставались на всю жизнь, тяжкие бедствия отечества в годину испытаний, – в 1812 году. Рязанская губерния, правда, не подвергалась нашествию врагов; но бежавшие жители Москвы и ее окрестностей укрывались по разным городам и селам рязанской земли и всюду разносили панику; а постоянный движения новых войск и ополчений, возвращение на родину раненых и увечных, наконец партии пленных французов, проводимых по ближайшим трактам, – все это было на глазах местных жителей и заставляло жить под гнетом постоянного страха, говорить и думать об одном и том же – о страшном попущении Божием. Мальчика Климента бедственная година застала на втором году, когда он только начинал ходить и говорить. «И вот, – рассказывала его мать, вспоминая и первую радость в семье и тяжелое время той зимы, – ходит, бывало, наш Клима мерным шагом по широкой лавке и повторяет, едва выговаривая слова: француз придет – зарежет.» Буря, поднятая Наполеоном на русской земле, едва улеглась уже в 1815 году, и во все это время на впечатлительную душу даровитого ребенка наслоились носившиеся еще отклики народного бедствия. Эта буря, так живо изображенная и глубоко изъясненная в нескольких проповедях преосвященного Димитрия15, послужила, как увидим, благодарною темою для него еще в самом раннем периоде его авторства. Самые игры подраставшего мальчика долго носили на себе печать событий из эпохи отечественной войны.

В ту же эпоху началось и домашнее обучение Климента. Вместе с ним начал учиться, а потом был самым близким товарищем и школьным другом, двоюродный брат – Иван Столпянский (после Сапфиров), сын старшего брата Ивана Алексеевича – Григория. Столпянский диакон Григорий Алексеевич по-своему малограмотству, рад был отдать в науку своего сына ученому брату; со своей стороны и Иван Алексеевич с удовольствием взял племянника «для охоты к ученью» своему сыну. Передавая впечатления детства, Иван Григорьевич часто вспоминал, с одной стороны, о своем удовольствии от сердечных задушевных отношений к нему друга детства, а с другой – о своей детской зависти к талантливому сотоварищу: почти каждый день приходилось ему долго еще досиживать за книгою, когда Климент, выучивший твердо урок, давно бегал на свободе за детскими играми.

При обучении своих сыновей Иван Алексеевич держался старинной методы, по которой сам учился. Усаживал он их за науку не ранее семилетнего возраста и начинал со славянского букваря. Наученный твердо славянской грамоте, с изустным знанием приложенных к букварю молитв и разных житейских правил, ученик переходил к чтению Псалтири и часослова и только на вторую зиму начинал учиться читать по «гражданской» печати и писать «азы» и цифры. Затем проходился весь курс «заправной школы» даже с начатками латинского элементаря включительно. Дело, однако, не в программе этого домашнего обучения, а в тех педагогических отношениях умного учителя – отца, к способному ученику – сыну, о которых впоследствии преосвященный Димитрий вспоминал, как о самых добрых, благодетельных для него. Пр. Димитрий, как и его младший брат, легко и успешно проходили школьные курсы благодаря, конечно, своим природным дарованиям, но не мало, по их же сознании, способствовала тому домашняя подготовка.

Успехи домашнего обучения Климента скоро обратили на себя внимание даже простого сельского люда. Научившись твердо читать псалтирь и часослов, Климент с большою охотою и с успехом выступал чтецом на церковном клиросе и своим прекрасным чтением доставлял истинное удовольствие не только родителям, но и всему лучинскому приходу. На беду, один случай едва не отбил охоту к этому излюбленному занятию у необыкновенно скромного, но весьма чувствительного мальчика. Одному мужичку-прихожанину, во время праздничного славления, вздумалось публично, в присутствии всего церковного причта, отличить Климента от других мальчиков и наградить его пятаком за то, что он «так сладко и внятно» читает в церкви. О. Конон не одобрил такого суждения прихожанина, заметив, что ничего нет особенного, если мальчик, готовящейся быть вечным дьячком, учится теперь исправлять свою будущую должность, а что его (Кононову) сыну – Бог даст – не предстоит такая доля16. Чуткий мальчик сердцем понял, что своими успехами он невольно возбуждает в людях не добрые чувства. Климент глубоко оскорбился и медным пятаком за службу Божию с одной стороны, и плохо скрытым чувством зависти – с другой: со слезами он бросился бежать домой и, после того, долго ни за что не хотел ни читать в церкви, ни ходить по приходу со славою. Впоследствии, когда уже подрос и приезжал домой из училища и семинарии, он снова возвратился к участию в чтении и пении церковном. Неопустительно посещая все церковные службы, он обнаруживал такое знание устава и такую освоенность с клиросным делом, что другие члены причта серьезно почитали его настоящим клириком. По крайней мере, сосед о. диакона, престарелый дьячок, давно любовавшийся скромностью и деловитостью Климента, решился однажды сделать соседу серьезное предложение – уступить ему старшего сынка, которому он готов сдать свое место, а вместе с тем и полный очень нескудный дом и добрую невесту, единственную дочку. Как, по тогдашнему времени, много искушений представляло подобное предложение! Возможность освободиться от тяжести школьного содержания сына, когда семья увеличивается и младшие дети подрастают, а с другой стороны перспектива легко и выгодно устроить первенца, который был бы соседом – помощником, – вот соображения, которые легко могли поколебать сельского диакона в решении участи своего сына. И Бог знает, не пришлось ли бы, при других обстоятельствах великому иерарху пройти земное поприще в звании сельского причетника?! Но судьбы Божии неисповедимы! Отец преосвященного Димитрия сам был человек, вкусивший плодов науки: высоко он ценил науку и в ней видел все счастье для своих способных сыновей. Не долго думая, Иван Алексеевич отвечал отказом на предложение доброго соседа: «Бог даст жизни, Бог даст и средства на школьное воспитание сыновей; а там, какой будет их жребий, на то воля Господня»

Из окружавших в детстве Климента лиц более других производит на него впечатление дядя его Иван Алексеевич Муретов (первый из братьев, получивший от семинарского начальства эту необъяснимую фамилию17. Иван Муретов учился сначала в старой рязанской семинарий, при режиме преосвященного Феофилакта (Русанова), и окончил курс уже в новой, преобразованной, при новом составе профессоров – питомцев I курса С.-Петербургской академии. По окончании курса, он, как лучший студент после назначенных в академии, определен был в скопинское духовное училище учителем. Затем, оставив по болезни (глухоте) службу, всю свою долгую жизнь провел «свободными педагогом», на «кондициях» у помещиков, угождая своим меценатам и воспитанием недорослей и обязательным плетением вирш на торжественные случаи. Этот «оригинальный» дядя – любитель муз, живя в свободное время у братьев, в Столпцах и Лучинске, давно заметил дарования своего племянника Климента и с особенною любовью занимался его развитием. Его рассказы о семинарии, о науке и людях науки – профессорах – возбуждали в мальчике крайнее любопытство и жажду все это видеть и переиспытать; а добрый характер дяди и его любовь к детям на долго привязали к нему сердце племянника. Впоследствии Ив. Алексеевич Муретов уже старцем посетил преосвященного Димитрия в Туле (в 1853 г.) и получил предложение остаться у благодарного племянника доживать свой век; но привычка к своему обществу и к постоянным передвижениям заставили его отказаться от верного приюта. Это было последним свиданием признательного Владыки с простосердечным, любимым дядей, который пережил всех братьев и умер глубоким старцем, гостя у одного из своих племянников.

Из периода раннего детства памятен был преосвященному один случай. Летние игры его со сверстниками, как и у всех деревенских мальчиков, были на широкой улице и на поле, но больше всего тянула их к себе широкая река. Спуститься с крутого берега, отвязать челн и плыть с детскими рыболовными приборами на средину реки – было у них делом одной минуты. Однажды маленькие рыболовы потеряли равновесие, перевернули челн и очутились в реке на самом глубоком месте. К счастью, это было во время сенокоса и работавшие за рекою крестьяне скоро спасли тонувших рыболовов. – «Так промыслу Божию угодно было сохранить мою жизнь!» – вспоминал преосвященный.

III

На десятом году Климента отдали в духовное училище. Ближайшим училищем было Сапожковское, а в Сапожке у Ивана Алексеевича был брат, диакон Николаевской церкви, Михаил Алексеевич Муретов, к которому он и поставил своего сына на квартиру, в общество других училищных мальчиков, квартировавших у о. диакона. Обеспеченный более или менее в хозяйственном и воспитательном отношении, Климент оказался, на первых порах, беспомощным в главном – в своих учебных занятиях. Дядя Михаил Алексеевич, сам едва прошедший низшие классы семинарии, не брал на себя обязанностей педагога, и племяннику его пришлось учиться самому, присматриваться к другим мальчикам и усвоять новые для него школьные порядки и правила, – что, конечно, дается не сразу: одно дело было учиться дома, и другое – в школе.

По предварительному испытанно о. смотрителем, Климент, как подготовленный дома, принят был во второй класс приходского училища и записан с фамилией своих дядей – «Муретов». По принятому обычаю он внесен был в классный список в число новичков, т.е. оказался ниже половины списка, да так и остался там на долгое время. Несмотря на хорошие природные дарования и изрядную домашнюю подготовку, Муретов в первые годы своего учения в училище оказывал успехи только посредственные. Объясняется это отчасти старинными методами и приемами учителей, а больше всего характером самого ученика. Климент был мальчик очень скромный, крайне застенчивый и робкий: и хорошо приготовленный урок он отвечал не смело и с боязнью, а на строгий вопрос учителя у него сейчас же, вместо ответа, являлись слезы и полная растерянность. «В училище и даже в семинарий я много плакал, – говорил покойный преосвященный Димитрий, – меня так и звали плакса»18.

Из приходского в уездное училище Климент Муретов переведен был под № 45-м, и Бог знает, долго ли пришлось бы ему занимать это место, если бы случай не послал в училище двух новых учителей, которые, благодаря практикованному ими методу классных занятий, одновременно и скоро обратили внимание на способного ученика. Нужно заметить, что тогда в духовных школах места, занимаемые учениками на классных скамьях, определяли и достоинство учеников. После каждого экзамена (а их было три в году) составлялись новые списки, по которым производилась общая пересадка учеников; кроме того, старшие учители пользовались правом частной пересадки. Учитель, требуя ответа на частный вопрос, поднимал какого-либо ученика на месте, и если не получал удовлетворительного ответа, то поднимал «следующего и следующего» из сидевших ниже. Случалось, что последний из «следующих» удачно отвечал за то получал поощрительную резолюцию учителя: «пересядь их всех!» Новые в Сапожковском училище учители латинского и русского языков – Иван Исидорович Соборов и Григорий Иванович Покровский19 широко практиковали такой прием и, что было особенного у них, не оставляли в покое, а напротив, чаще беспокоили учеников, «сидящих во тьме, и сени смертной», и таким образом доходили до Климента Муретова. Раз получен был добрый ответ от заброшенного ученика; в другой раз он уже получил похвалу; а потом, после третьего хорошего ответа, учитель латинского языка сам подошел к Муретову, взял его за руку и, с словами «тебе мальчик, я вижу, место-то не здесь», провел его через всю классную комнату и, к удивлению товарищей, посадил его на первую скамейку. Мало-помалу, в короткое время, Климент Муретов дошел до самых первых мест и уже отселе ревниво держал их за собою во все последующее время учения, и в училище и в семинарии и даже до окончания академического курса.

Были в то время в сапожковском духовном училище и другого, старого закала учителя, которые сами были знатоками своего предмета, но в преподавании держались старинных приемов и широко применяли старинные наказания: собственноручно, например, отсчитывали «пали» – удары линейкой по рукам мальчиков; ставили на колена на целую неделю и под. Места учеников они определяли больше по количеству и качеству приношений, на обязательных «третных явках» после отпусков; некоторые даже не удовлетворялись добровольными приношениями и при отпуске учеников обыкновенно распределяли, что кому следует привести из дома; иные, сверх того, пользовались трудами учеников для успехов своего садоводства и огородничества. Преосвященный Димитрий и в старости нередко вспоминал, как учитель греческого языка однажды заказал ему, как уроженцу с берегов большой реки, непременно привезти после пасхи рыбки. – «На праздниках то я совсем забыл о наказе, и вспомнил уже тогда, когда собирали меня опять везти в училище. Со слезами я сообщил свою оплошность родителю. Рыбы не оказалось во всем Лучинске; но у отца в доме оставалось от зимы полмерки гороху, который он и вручил мне для презента строгому учителю. Не забыл, однако, учитель своего заказа и, хотя принял горох, но отпустил со строгим выговором и замечанием на будущее время. До самого перехода в семинарию я ходил под страхом жестокого наказания за горох вместо рыбы».

Не красна была жизнь мальчиков – учеников училища, живших по квартирам в разных уголках города. Дом о. диакона Муретова был даже не в городе, а в подгородней слободе – «Пушкарях» и имел при себе приездной постоялый двор. Большая изба разделялась перегородкой на две половины, из которых в одной жил сам о. диакон с своею семьей и с артелью квартирантов – учеников, а в другой была постоянная смена приезжающих и уезжающих извозчиков. При такой обстановке занятия учеников, особенно в зимнее время, сопряжены были с неизбежными препятствиями и неудобствовами; за то в летнее время широкий постоялый двор и большой при нем огород представляли прилежному мальчику любой уголок, чтобы засесть с книжкою и учиться, учиться... Довольны были ученики этою квартирою и по другой причине. Дворник – содержанием постоялого двора – был мужик добрый и за услуги мальчиков в уборке сена или в очистке снега не редко угощал их горячим завтраком в виде ржаной саломаты или кулеша с салом. Простые эти кушанья были редким и лакомым блюдом для многих бедных мальчиков и в скудном содержании служили не малым подспорьем. Преосвященный Димитрий раз задал своему сродичу – воспитаннику семинарии такой вопрос: «Ел-ли ты когда пеструю кашу?..» – Затруднившемуся в ответе сам же дал такое объяснение на данный вопрос: «а мы в училище ели ее каждый третий день: квартирная хозяйка, в наших же интересах и из экономии, в один день варила гречневую кашу, на другой – пшенную, а на третий отпаривала корки в том и другом горшке и устраивала нам пеструю кашу». – Вот образец из школьного житья-бытья приснопамятного Владыки!

В самом училище обстановка была не лучше квартирной. Сырые и никогда не топленные классы, битком набитые учениками, одетыми в тулупы и валенки или лапти, при утомительных двухчасовых уроках, не представляли хороших гигиенических условий; да об них тогда не особенно и заботились. Несмотря на то школьники забирались в училище очень рано – зимой чуть свет, а летом не позже шести часов утра, хотя уроки начинались только в 8 часов. А все нужда заставляла оказывать такую любовь к храму науки. Дело в том, что книг было мало: недостаточные ученики, каким был Климент Муретов, не имели и половины нужных учебников, а таких, например, как словари и лексиконы, у него не было и в семинарии. И только взаимопомощь восполняла этот недостаток! Один из самых ранних являлся в училище Климент Муретов. Он, как лучший в старших классах ученик, назначался «авдитором» и проходил эту должность (если можно так назвать ее) совсем особенно, благодаря доброте – врожденной черте характера. Обыкновенно «авдиторство» в старой школе было педагогическим злом, извиняемым разве тогдашним методом учения и многочисленностью учеников: оно вселяло между детьми не естественные в их возрасте отношения начальствующих и подчиненных!.. Ничего такого не было у Климента Муретова. Его аудиенты сами старались пораньше приходить в школу, доставали и приносили своему авдитору необходимые книжки, по которым он и сам восполнял в это время свои знания и успевал подготовить к добрым ответам уроков всех «слушающихся» у него. Редко в его «нотах» ставились отметки «nesciens» или «errans» и еще реже кто-либо из порученных его надзору подвергался «жестокому наказанию». Так, на школьной скамье обнаруживал себя будущий знаменитый профессор и гуманный педагог! – Наклонность к учительству в училищном мальчике находила себе приложения и вне училища. Был у Климента в Сапожке другой дядя, брат его матери, подъячий Тарасий Семенович Белков, к которому он часто ходил, чтобы полакомиться куском пирога или молочною кашею. За доброе гостеприимство он усердно платил обучением грамоте и письму своего двоюродного брата Федю, которому впоследствии, когда уже был Тульским епископом, оказывал покровительство и постоянную родственную помощь.

И все это не мешало Муретову учиться прилежно и успешно, так что в окончательном (в 1826 г.) училищном списка он записан под № 1-м, с аттестацией – «при добропорядочном поведении, отличных способностей, прилежания и успехов».

IV

В 1826 году Климент Муретов, на 16-м году от рождения, перешел из сапожковского училища в рязанскую семинарию. Здесь он вскоре же оказался выдающимся по способностям и познаниям между всеми поступившими с ним в «риторику». Прежде всего, он обращал на себя внимание солидным не по летам – знанием латыни. Его товарищи по учению живо вспоминали почти ежедневную у них в классе картину до прихода профессора: густая толпа учеников собиралась в каком-нибудь уголку классной комнаты и в средине этой толпы ораторствовал их добровольный ментор Муретов, переводя и комментируя Цицерона, или объясняя непривычные еще латинские записки профессора словесности, и с удовольствием и добродушием восклицая по временам: «да ведь это, господа, очень просто!»20

На счастье Климента Муретова он попал во вторую половину низшего отделения семинарии, где словесность в это время преподавал талантливый молодой профессор Беневоленский21, только что прибывший (в сент. 1826 г.) из Моск. академии. Быстро и успешно он повел своих учеников по пути изучения латинско-российского красноречия. К концу первого года у него уже писали периоды, хрии и силлогизмы, и лучшие сочинения почти всегда были у Муретова, которого профессор любил ставить в пример другим ученикам. На второй год этого курса проходилось учение об ораторской речи вообще и в частности и преимущественно – о церковном красноречии: эта часть словесности заменяла в семинарий гомилетику, которой в то время еще не было в кругу богословских наук. Заканчивался словесный курс поэзией. Климент Муретов оказывал отличные успехи22 по всем частям словесных и других наук; но особенно ему далась поэзия. Объясняется это отчасти прирожденною поэтическою наклонностью, присущею всему роду Муретовых. В преданиях рязанской семинарии долго хранился рассказ «о ревизоре Голубинском и ученике риторики Муретове». В 1828 году, к концу учебного курса, из Московской академии прислан был ревизором известный профессор Ф. Ал. Голубинский (тогда еще светский). После устных испытаний в низшем отделении ревизором дана была тема для русского экспромта «Наполеон на острове св. Елены»23. Присутствовавший проф. Беневоленский, указывая ревизору на Муретова, сказал: «а этому ученику позвольте написать сочинение стихами; он у нас поэт». Разрешение дано, и Муретов, действительно, написал (размером Жуковского «Громобоя») длинное стихотворение, обратившее особенное внимание как правильностью стиха, так и содержанием. В послеобеденные часы, когда ученики писали другой – латинский экспромпт, Федор Александрович читал утренние задачки, гуляя в семинарском саду. Дошел он до сочинения Муретова и прочитав, не утерпел – сейчас же пошел в класс с задачками и с набранными в саду вишнями в руках. Вызвав на средину автора стихотворения, он высказал ему такую похвалу: «твои стихи так хороши, что их хоть сейчас можно напечатать в любом журнале. Я их возьму себе на память, а тебе дарю вот три ягодки: я уверен, что ты созреешь в науках, как эти плоды». – «Замечательно, говорит воспоминатель этого случая, что Кл. Муретов, по выходе из класса ревизора, поспешил раздать ягодки своим соседям, прося их кушать за здоровье ревизора: видимо было, что по своей скромности он не желал выделяться, и не хотел воспользоваться знаками отличия». – Результатом этой ревизии и публичных испытаний для Климента Муретова был перевод его в философский класс первым учеником.

Здесь кстати заметить, что скромность и детская робость, так вредившая Клименту на первых порах в училище, долго еще не оставляла его и в семинарии. Иначе ничем нельзя объяснить такого, например, явления, что первый ученик, в котором профессор вполне уверен, на экзамене отвечает недостаточно для чести первенца: в списке против его имени, рукою испытателя, о. ректора архим. Илидора, поставлена отметка – «St. bene; exprompt, dixit bene, но тут же приписано по-русски – «почти хорошо, скоро, но нужно лучше». Этим же объясняется и то, что Муретов не всегда назначался на публичные экзамены, которые в рязанской семинарии до последнего их существования (до 1866 г.), отличались парадностью Симоновских времен, с рассылкой по городу печатных программ и с приглашением высшего чиноначалия и почетных горожан.

Со временем перехода Муретова из низшего отделения в среднее совпадало разделение философского класса в рязанской семинарии на две половины. При разбивке переводных списков низшего отделения, разделили сначала список первого класса, а потом к той и другой половине приписали учеников второго класса, и Климент Муретов оказался в списке под № 48-м. Обстоятельство, напоминавшее ему первое положение в сапожковском училище! Но хозяином в классе был старый знакомый – проф. Беневоленский, перешедший на кафедру философии в том же 1828 году24, и Муретов к декабрю месяцу занял второе место и в этом класса. Философию в то время проходили по обширной программе: в нее входили логика, чистая и прикладная, всеобщая философия (метафизика), естественное богословие и полная история философии. Все это преподавалось на латинском языке, по новым в каждом курсе запискам профессоров. Второстепенными предметами философского класса были: математика с физикою и языки греческий и новые. Весь курс среднего отделения Климент Муретов в общих разрядных списках, составлявшихся преимущественно на основании списка проф. философии, значится под № 3-м25. Под этим же № он переводится и в высшее, богословское отделение.

В «богословии» Климент Муретов обратил на себя особенное внимание деятельного и умного, нового о. ректора, архимандрита Арсения26 своими сочинениями на богословские темы и в особенности первыми опытами церковной проповеди. Здесь получили начало те добрые отношения между учителем и учеником, из которых впоследствии образовалась искренняя глубокопоучительная связь двух святителей, продолжавшаяся во всю их земную жизнь и, конечно, перешедшая за пределы ее.

Отличаясь в семинарий хорошими успехами, Климент Муретов еще более отличался от своих товарищей поведением. Добрые ростки нравственности, привитые в родительском доме, возрастали в школе и приносили свои плоды. В сохранившихся официальных списках аттестации семинарского начальства и особые отметки против имени Муретова весьма метко характеризуют его нравственные черты и склонности, а вместе с тем указывают на постепенное развитие и образование определенного характера. Скромный мальчик низшего отделения «очень кроткого нрава», «послушанием и смирением заслуживающий внимания начальства», в среднем отделении аттестуется уже как «примерно-благонравный», «преимущественно отличающийся от других всегдашних благоповедением, кротостью и усердием к церкви Божией»; а в высшем отделении его отличают по поведению не как ученика, а скорее как мужа совершенна: он «отменно добр и кроток», «отличается постоянством и тихостью», «его кроткая и честная жизнь ставить его выше других»27. В последний год учения, начальство избрало его, по благонадежности, главным старшим над квартирными учениками.

Суждения начальства о нравственности ученика Муретова вполне оправдываются отзывами о нем неофициальными: его товарищи по семинарии всегда говорили о нем с особенными похвалами его нравственным качествам. Его любили как доброго товарища, всегда предупредительного и услужливого, никогда не чуждавшегося товарищеского общества и умевшего вносить в него приличный тон и какое-то невольное обаяние; «только неприличные речи товарищей вызывали у него краску на лице и заставляли не редко удаляться»28. Особенно ценили товарищи его трудолюбие. Нынешние ученики семинарий не могут представить себе тогдашней тяготы – учения без книг. «Египетское плинфоделание»29 – ежедневное списывание латинских записок, сдаваемых профессорами, отнимали больше половины времени30. А кроме уроков обязательно было еще писание рассуждений, по два и по три в месяц. Понятно, что менее прилежные и способные не всегда исполняли, да и не могли исполнить всех требований, а потому пользовались трудами хороших учеников. Климент Муретов, легко усваивавший уроки во время переписывания, усердно писал их для товарищей, пользуясь за свой труд значительною помощью в содержании.

Для родителя Муретова, у которого в это время учился уже в сапожковском училище другой сын, содержание Климента в семинарий было ощутительно тяжело; в Рязани и квартира была дороже и требования ученика семинарии были шире: ему нельзя было ходить в лаптях и домашней свитке, – требовались и сюртучок, хотя казинетовый, и сапоги. Несмотря на помощь родственников-соквартирантов и кое-какой заработок, Климент Муретов вынужден был, через два года по поступлении в семинарию, просить начальство об определении его на бурсу. «Обучаюсь я, – писал он в своем прошении31 от 28 апреля 1829 года, – в означенной семинарии 8 лет (очевидно считая ученье в училище) и имею у себя родного брата, ученика сапожковского духовного училища нижнего отделения Матфия Муретова, обучающегося в оном училище 4 года. В продолжение всего оного времени содержались мы на собственном иждивении родителя нашего, пронской округи села Лучинска Диакона Ивана Алексеева, который кроме нас пропитывает в доме семейство, состоящее из четырех человек. От сего родитель наш, по бедности прихода и по слабости здоровья, пришел в крайнюю бедность и претерпевает великий недостаток во всем нужном к содержанию нашему и к пропитанию в доме находящегося семейства. А посему всепокорнейше прошу Правление семинарии определить меня на Казенное содержание и учинить о сем надлежащее благорассмотрение». По поводу этого прошения Правление семинарии входило к высокопр. Григорию с представлением, в котором «мнением положило: по неимению теперь вакансий, впредь до открытая оных дозволить ученику Кл. Муретову, в уважение его очень хороших успехов и честного поведения, по бедности жить в семинарском корпусе и пользоваться казенною пищей». Резолюцией Его Высокопреосвященства предписано «исполнить». Не долго, однако, Муретову пришлось пользоваться приютом в семинарском корпусе и казенною пищей. Штатной казенно-коштной вакансии не открывалось; а между тем, в том же 1829 году, его отрекомендовали в качестве домашнего учителя к почтенному в Рязани человеку, секретарю дворянского собрания. Муретов с разрешения начальства занял эту «кондицию» и перешел опять на квартиру. Прекрасное семейство, в которое он вошел в качестве учителя, так скоро полюбило симпатичного юношу за разумное и усердное обучение детей, а больше за прекрасный характер, что на бедного семинариста, неожиданно для него самого, посыпались земные блага: его одели так прилично и даже щегольски, как одевались очень немногие из его товарищей; ему давали на содержание так щедро, что отселе он не только ничего не требовал от своего отца, но и ему часто отсылал остающиеся у него деньги; на короткие зимние отпуски его приглашали гостить в том же семействе и он с удовольствием и пользою для себя проводил эти дни в хорошем обществе: в эти дни ему приходилось быть с детьми не только определенные часы, в которые он являлся как учитель, но и постоянно, в качестве гувернера.

Не оставался в Рязани Климент Иванович только на летние каникулы, когда он нужен был в Лучинске, как работник – помощник отцу. Приученные с детства к сельским работам, оба брата Муретовы обыкновенно отправлялись в семинарию после каникул не прежде, как уберут с полей озимый и яровой хлеб и засеют новые озими. Иначе и нельзя было ехать: нужно было для себя же приготовить и муки на хлеб и круп на кашу. А работать они были мастера: оба рослые и сильные, они хорошо умели и пахать и сеять, и косить и молотить. Не даром лучинские крестьяне, принимавшие участие в важных обстоятельствах жизни отца диакона, при отправлении им сыновей в академию, более всего высказывали ему сожаление о том, что он лишается таких спорых работников.

Последний год учения Климента Муретова в семинарии был тяжелым, по особым обстоятельствам. Не бывалое еще бедствие – холера отозвалась и на состоянии учебных заведений. Эпидемия, появившаяся в Рязани в августе 1830 года, возобновилась летом 1831 года, и ученики семинарий, как и духовных училищ, по распоряжению архиепископа Григория, дважды были распускаемы по домам: в первый раз с октября 1830 г. по январь 1831 г., и второй – с июня по сентябрь 1831 года. Учебные занятия шли неправильно: третные испытания не производились совсем, а годичные были уже после каникул. Между тем Муретову, вскоре же по переходе его в богословский класс, объявлено было, что он должен готовиться в академию. Почему он, не находя возможным воспользоваться первым трехмесячным роспуском, остался в Рязани и, благодаря любезному приюту в том же семействе, в котором обучал детей, свободно употребил все это время на указанное ему дело. Почти каждодневно он посещал семинарию – не для уроков, конечно, которых не было, а за советами и указаниями гг. профессоров, преимущественно же о. ректора, архимандрита Арсения, который был лучшим и полезнейшим его руководителем. При таких обстоятельствах прохождение курса богословских наук для Климента Муретова было удобнее и даже полезнее32, чем обыкновенное – классное, так как прямее отвечало цели. К концу года он готов был к академическому испытанию и только не знал, в какой именно академии придется ему сдавать приемный экзамен.

Глава 2. Киев

I

В мае 1831 года из Киевской академии в первый раз было прислано в рязанскую семинарию требование двух студентов в состав седьмого академического курса. Выбор семинарского начальства пал на учеников богословия – Климента Муретова и Якова Виноградова. Некоторые члены семинарской корпорации предлагали поберечь Муретова для своей (т.е. окружной – московской) академии, напоминая при этом об особом внимании к нему ревизора Голубинского33, но ректор настоял на посылке именно Муретова, надеясь на его способности и имея в виду особые обстоятельства.

Таким образом назначенные в академию слушали богословские уроки только несколько месяцев и к предстоящим приемным экзаменам в академии должны были готовиться дома. Между тем и этого времени оставалось очень мало: в конце июня был отпуск, а в начале августа нужно было собираться в дальний путь. В первый раз пришлось Клименту Ивановичу провести каникулы не обычным образом, отказавшись от участия в сельскохозяйственных работах. Окружив себя книгами и разными записками, он целые дни просиживал за чтением и заучиванием, или за писанием экспромтов на разные темы. Прошло нисколько дней каникул и родитель Климента, так привыкший к его спорой работе и неизменной помощи, обратился к сыну с такою речью: «что ты, Клима, все с книгами беседуешь? не видишь разве какая пора то горячая? А нам с Матвеем, пожалуй, не управиться». – «Батюшка! с сердечностью отвечал Климент Иванович, не все-то землю пашут, да все хлеб едят; мне же теперь не до снопов». Тут только добродушный Иван Алексеевич понял своим сердцем, что его первенец более уже не земледелец и что ему указана другая жизненная дорога. Он не только удовлетворился ответом сына, но и проникся новым к нему чувством уважением к ученому: заботливо сам стал хлопотать, чтобы не было никаких опущений в домашних приготовлениях к отправлению Климента в академию.

В конце июля из села Полян (Рязан. уезда) прибыл в Лучинск спутник Климента Ивановича, Яков Григорьевич Виноградов34; а 1-го августа, помолясь Богу, проводили их в далекий путь. Этот знаменательный в доме лучинского о. диакона день остался навсегда памятным, особенно для младших детей Ивана Алексеевича, которые живо представляли себе и рассказывали все обстоятельства проводов старшего брата. Прощание Климента с родителями было необычайно трогательно. Прощались навсегда! О временных приездах из далекого Киева на каникулы нельзя было и думать бедному будущему студенту. А там, по окончании курса академического, он должен будет ехать туда, куда укажет воля начальства. Доброта души Климента Ивановича подсказывала ему утешение родителям и он искренно убеждал их не печалиться о временной разлуке, высказывая свое желание и решительное намерение возвратиться, по окончании курса, на родину в звании профессора рязанской семинарии, чтобы потом жить одною жизнью с родною семьей. Но мог ли он тогда думать, что Бог приведет ему только дважды в жизни обнять старушку мать и никогда уже больше не видать отца?!...

Однако, прежде чем говорить об академической жизни Климента Муретова, необходимо сказать, что из себя представляла в то время Киевская академия. – Если можно сравнить наши академии с древне-классическими, носившими имена великих учителей, то Киевская Духовная академия тридцатых годов по справедливости могла называться «Академией Иннокентия»: имя этого великого мужа слишком ярко в ее истории. Вступив в управление родною академией (в 1830 г.), Иннокентий сразу же наложил на нее свою мощную руку и повел ее по пути совершенствования далеко вперед.

«После пяти лет первого десятилетия, академия около десяти лет живет с одним ректором, ее воспитанником и первенцем, возвратившимся к ней (из С.-Петербургской академии) с новым запасом развившихся редких дарований, знаний, опытности, энергии и уже нажитой известности. Разнообразие знаний, широта воззрений, дар инициативы, чуткой к запросам современной науки и жизни, давали ему уменье открывать и постигать, и, когда нужно, оживлять и направлять сказавшиеся дарования и научные стремления в среде академической»35. Первою и важною реформою Иннокентия в Киевской академии было введение русского языка (вместо латинского) в преподавании наук богословских и философских36. Доктор богословия, блестящий профессор, Иннокентий умел вызывать энергию и у других деятелей науки: поощряя полезных и достойных профессоров, которых застал в академии, он особенно удачно умел выбирать и намечать новые силы; следя за преподаванием всех наук, он открыл несколько новых кафедр и руководил учеными занятиями как студентов, так и бакалавров; сам составлял программы, читал примерные лекции и произносил блестящие проповеди; словом – во всем подавал лучший пример подражания и энергично проводил свои идеалы. Со стороны ближайших сослуживцев и подчиненных, равно как и со стороны высшего попечителя – ученого митрополита Евгения, реформаторская деятельность Иннокентия не только не встречала никакого противоречия, напротив, все его благие начинания принимались с доверием и любовью, пользуясь сочувствием и содействием всех, желавших общего блага. Именно с начала 30-х годов жизнь Киевской академии потекла по широкому руслу благодаря главным образом Иннокентию: «он, по словам историка, все одушевлял, всему давал движение и жизнь».37.

Другим «столпом» Киевской академии того времени был первый ее философ, доктор богословия, протоиерей Иван Михайлович Скворцов. Сей ученый муж, в течение почти тридцати лет, имел видную и влиятельную роль не потому только, что оставался долго единственным представителем первых организаторов нового строя академии, после ее преобразования, и занимал важнейшую кафедру, в звании ординарного профессора, но и по своему личному характеру и, особенно, по той широкой известности и славе, какою он заслуженно пользовался, как самостоятельный философ и редкий профессор. «Богато одаренный от природы и умственными способностями и сердечными чувствами доброго и прекрасного, он был философски строг к самому себе, неутомимо деятелен, – скуп на слова и щедр на дело; – и в то же время не был он ни замкнутым, ни чуждым к интересам других. По отзывам людей, близко знавших Ивана Михайловича, в нем удивительно гармонировали: с одной стороны, устойчивость, выдержанность, верность себе и принятой системе, а с другой – уживчивость с людьми, общительность и та благородная людскость, с какою он умел проводить свое влияние, свою систему, не оскорбляя людей»38. Как профессора, его не даром называли в Киевской академии отцом философии. «Насажденная твердою рукою Ивана Михайловича, философия скоро заняла здесь видное место. Из воспитанников его явился ряд преподавателей, сил и знаний которых достало и для других высших учебных заведений. И если у учеников первого, начального профессора философия получила дальнейшее развитие и применение, то развитие это никогда не доходило до разрыва с основным характером философии учителя, до забвения влияния его как создателя философской кафедры в академии»39. Если прибавить к этому высокое доверие, с каким относились к слову и делу Ивана Михайловича митрополиты Евгений и Филарет40, и те наилучшие, дружеские отношения, какие питал к нему ректор Иннокентий, то будет понятно, почему в истории академии того времени почти ни одна страница не может обойтись без имени Скворцова. Иннокентий и Скворцов были и руководителями и вершителями всех дел академических, и ближайшие к их времени историки, не колеблясь, желали бы назвать тот период жизни Киевской академии «Иннокентие-Скворцовским».41

Нельзя обойти здесь молчанием третьего «мужа совета» – инспектора академии, архимандрита Иеремии. В истории академии он не стоит в ряду ее видных деятелей и могучих сил; тем не менее, «отличаясь истинно-благочестивым настроением, он, по отзыву современника-сослуживца42, имел значительную долю влияния на учащихся, как носитель «духа древнего и чистого, коим жили и управлялись подвижники первых веков христианства». Кроме того, он имел особенное влияние на судьбу Климента Муретова: он был, инспектором и наставником Муретова во время его учения, а впоследствии его предместником по ректуре. – Школьные товарищи и друзья с детства Иннокентий и Иеремия не расставались в жизни до последней возможности, до занятия ими самостоятельных архиерейских кафедр. Еще на семинарской школе дали они друг другу слово быть монахами и сдержали его, хотя не в одно время: Иван Борисов отправился в академию, а Иродион Соловьев из учителей училища в монастырь, в послушники. Через пять лет, бакалавр С.-Петербургской академии Иннокентий настоял и вызвал своего друга для поступления в академию. Неразлучны, потом, они были в Петербурге; а затем, в 1830 г. вместе с новым ректором, архимандритом Иннокентием, в Киевскую академию прибыл и новый инспектор, архимандрит Иеремия43. Замечательно, что дружба двух земляков основывалась больше на разностях, на противоположностях характера, чем на сходстве: оба они от юности стремились к идеальному; но каждый из них и ставил свои идеалы и стремился к ним по-своему, и именно потому, что это были два характера различные как полюсы. Постоянно живой, отдающийся впечатлениям минуты, увлекающийся полетами своей быстрой и игривой мысли, Иннокентий готов быль на скороспелое решение, – без колебаний привести в исполнение только зародившуюся блестящую мысль44. Напротив, Иеремия быль осмотрителен и осторожен, сводил свою деятельность к ближайшим, практическим целям, – смотрел на вещи не свысока, а непосредственно и просто, и, не обладая даже особенным тактом, легко разбирался в житейских обстоятельствах. Иннокентий потому и дорожил этою дружбою, потому и держал при себе своего друга, что сам проверял и, так сказать, восполнял себя Иеремией. Довольно указать на то, что Иннокентий, так ревнивый к своим литературным произведениям и так мало обращавший внимание на своих ценителей, ни одного сочинения, ни одной почти проповеди не отдавал в печать, не отослав предварительно рукописи Иеремии на прочтение, с требованием дружеских замечаний45. С своей стороны Иеремия, постоянно стремившейся в монастырь, в келью, в пустыню, не мог оторваться от Иннокентия, ум которого так ясно освещал ему все недоуменное. «На постоянное мое желание, вспоминал преосв. Иеремия, уйти в монастырскую келью, Иннокентий всегда отвечал: повремени, если не я для тебя, то ты мне нужен... Явно было, что мы друг другу надобны для поддержки в этом, мудреном мире»46.

Итак, вот триумвират, стоявший во главе Киевской академии в то именно время, когда Клименту Муретову пришлось проходить курс академического учения! Все трое – Иннокентий, Иеремия и Скворцов – имели, как увидим, особое влияние на образование его ума и сердца и на дальнейшую судьбу в его жизни.

Рязанскому студенту Муретову посчастливилось на первом же шагу в академии, на приемных экзаменах. Написанный им на философскую тему экспромт, как выдающийся из ряда других и по объему и по глубине мыслей, обратил на себя внимание строгого судьи – Ив. Мих. Скворцова. Впоследствии, ученики Димитрия, зная об этом первом знакомстве Скворцова с Муретовым, высказывали свое удивление, как широковещательный Муретов мог понравиться Ивану Михайловичу, не любившему лишнего слова и «вечно затянутому в логический мундир». Но, вероятно, глубина мыслей и в глазах строгого судьи выкупала этот недостаток (если только можно назвать его недостатком) у Муретова, еще в семинарии выработавшего приемы излагать свои мысли и широко и красно. Как бы то ни было, но на сочинении Муретова Иван Михайлович выставил наивысший балл – единицу, даже без минуса, что у него бывало очень редко. На другой день испытаний новички предстали пред лицом самого о. ректора, чтобы дать отчет в своих богословских познаниях. Иннокентий сам, как ректор, в первый еще раз производил прием в академию; но известно, что он на всех экзаменах и на приемных и на курсовых ставил себе задачею выбирать дарования. На приеме 1831 года он, без всякого предварения, своим орлиным взглядом сразу усмотрел и богатые способности и солидную подготовку Муретова. Это видно было, между прочим, из того, что Муретову пришлось отвечать на различные вопросы экзаменатора весьма продолжительно сравнительно с другими товарищами. На этот раз, однако, о. ректор не выразил своего мнения о рязанском студенте ни словесно, ни письменно (в приемном списке). Составление первоначального списка вновь принятых студентов обычным правом в академиях предоставлялось профессору философии, который становился главным руководителем новичков на младшем курсе. Ив. М. Скворцов, по преданию, слыл в этом отношении замечательным угадчиком: составленные им первоначальные списки редко подвергались существенным изменениям и почти в том же виде доходили до окончания курсов. По крайней мере, такой взгляд нужно считать верным относительно Климента Муретова. Проверив письменные экспромты новичков устными испытаниями их в философских познаниях, Иван Михайлович не усомнился поставить во главу нового VII-го курса рязанского студента Муретова, который и оправдал выбор профессора, удержав за собою первенство даже до окончания курса. При утверждении списков конференции Иннокентий высказал свое полное удовольствие, именно по случаю совпадения его мнения о Муретове с мнением Скворцова. С того времени можно сказать, Иннокентий не сводил глаз с Муретова.

Приятная весть о таком блестящем вступлении Климента Ивановича в академию скоро дошла до его родины и, конечно, порадовала и утешила его родителей. Не менее приятна была эта весть и для рязанской семинарии – для товарищей Муретова, остававшихся еще в семинарии, для его наставников и учителей и особенно для молодого инспектора, священника Н. А. Ильдомского47, который с большим интересом следил потом за дальнейшею карьерою своего первого питомца и уже на склоне лет имел удовольствие принимать его у себя в сане архиепископа.

По первоначальному уставу академий, которого держались без значительных изменений до пятидесятых годов, все академические науки делились на шесть классов (групп): а) класс наук богословских, б) философских, в) словесных, г) исторических, д) математических и е) языков – греческого, еврейского и новых. Каждый класс наук поручен был одному профессору (ординарному, т.е. штатному), у которого было по одному или по два (иногда и по три у проф. богослов. наук) адьюнкта-баккалавра; хотя нередко, особенно в раннее время, профессора читали все науки своего круга (как напр., проф. Скворцов первые четыре года). Отчеты о преподавании известного круга наук, конспекты пройденного и списки об успехах студентов подавались академическому правлению непременно общие, за подписью профессора и его бакалавров48. На младшем отделении поставлены были обязательными к изучению науки философские, словесные, чтение свящ. писания и греческий язык; науки же исторические и математические, равно как и новые языки были (до 1844 г.) факультетными и изучение их, предоставлялось выбору студентов. Климент Муретов записался на класс математических наук и избрал французский язык.

Во главе преподавателей на младшем отделении академии стоял профессор философии Ив. М. Скворцов. Седьмому курсу студентов он читал историю философии. «Философская мысль профессора проходила одна по всему кругу философских наук. В его воззрении философские идеи стремились гармонизоваться с началами откровения и сближаться с выводами наук естественных. Такое направление вытекало не только из сознания долга преподавателя науки духовному юношеству, но и из глубокого убеждения профессора, утвердившегося в живом сознании, как бы ощущении единства истины общечеловеческой с истиною божественною»49. Характер преподавания у него определялся тем солидным взглядом, по которому профессор должен способствовать раскрытию собственных сил и деятельности разума в воспитанниках. Не эффектная для первого впечатления философская речь Скворцова постепенно, глубже и глубже, проникала в сознание, увлекая слушателя в интересы науки, приучая любить ее не в блестящем, внешнем убранстве, а в её прямом, строгом и безыскусственном виде. От своих слушателей, как в письме – в сочинениях, так и в устных ответах на репетициях и экзаменах, он требовал прежде всего отчетливого, ясного и твердого разумения науки: пред ним стыдно было бы говорить что-нибудь без достаточного сознания дела. – Помощниками Скворцова по классу философских наук были: экстраординарный профессор, священник А. А. Шокотов50, и новый бакалавр, впоследствии знаменитый философ-профессор, В. Н. Карпов51. Первый из них, давно уже заявивший солидность своих познаний в философии, по всем ее отраслям, читал седьмому курсу метафизику и нравственную философию; второй в это время положил начало своим, важным в истории русской философии, трудам по преподаванию логики и психологии.

Преподавание словесности в Киев. академии за это время было в руках опытного профессора Я. И. Крышинского. «Редкий знаток своего предмета, внимательно следивший за ходом современной литературы, он не любил ни высокопарных выражений, ни излишней лощености слога, убивающей живую мысль; современная борьба романтизма с классицизмом была любимою его темою, которая вызываема была его постоянною заботою о чистоте и строгости речи в сочинениях его слушателей52. Не менее солидным преподавателем был профессор физико-математических наук В. П. Чехович, читавший те же науки и в Киевском университете. Его помощником в академии был бакалавр Подгурский.

Ученье в академии Климента Ивановича Муретова, благодаря природным способностям, хорошей подготовки и от юности приобретенной усидчивости, не представляло для него трудностей и шло вообще правильно и успешно; а счастливое сочетание в его время научных сил в академии естественно возбуждало у него любовь к науке и серьезное внимание к чтениям выдающихся профессоров. Результатом его добросовестных, усердных занятий были прекрасные успехи по всем наукам. Аттестации профессоров в представленных ими отчетах за истекший (в 1831–33 гг.) академический курс выражали и похвалу и особенное внимание к студенту Муретову. Так в курсовом списке по истории философии он значится под № 1 – с отметкой профессора Скворцова – только у Муретова и Василия Курковского53 «отличных дарований и успехов»; по нравственной философии и метафизике (у проф. Шокотова) также под № 1; по классу всеобщей словесности (у проф. Крышинского) – под № 1, по математике (у проф. Чеховича и бак. Подгурского, под № 2; причем только у П. Попова54 и Муретова поставлены высшие отметки; по французскому языку – под № 355. После частных и публичных испытаний, на которых присутствовал митрополит Евгений, Климент Муретов переводится в высшее отделение первым студентом.

В старшем отделении академии преподавались тогда науки исключительно богословские, изучение которых было обязательно для всех студентов; из языков греческий, еврейский также были обязательны. Науки, входившие в круг богословских, в то время еще не имели определенных границ и тех планов, которые выработались впоследствии: все они в ранний период существования наших академий представляли из себя «части богословия», входя последовательно в состав общей богословской системы56. Почему преподавание всех богословских наук (за исключением церк. истории и гомилетики, выделенных в самом начале) лежало на ординарном профессоре богословских наук, который, но своему усмотрению, передавал ту или другую часть богословия своим бакалаврам. Иннокентий, как профессор, не придерживался какой-либо системы и никогда не заканчивал полного курса богословия; но обыкновенно избирал предметом своих чтений «введение в богословие» – которому он положил начало, как науке, и какую-либо часть «догматического богословия». Студенты VII курса Киевской академии слушали Иннокентия в лучший период его профессорства. Сделавшись ректором, он свободно выбирал темы для своих лекций и не стеснялся границами программ; с другой стороны, годы опытности сделали его более солидным и более глубоким в богословствовании; блестящая внешность его чтений оставалась неизменною. Что бы ни говорили о достоинствах и недостатках Иннокентиевых чтений, но всем известно, что никто из наших профессоров – богословов не производил такого сильного и глубокого действия на слушателей, как Иннокентий. Все ученики Иннокентия всю жизнь, можно сказать, жили под впечатлениями его уроков: они любили вспоминать своего учителя и даже гордились званием его учеников. Какое впечатление производил Иннокентий на студента Климента Муретова? Без сомнения, самое глубокое и благотворное. Преосвященный Димитрий, независимо от особых отношений его к Иннокентию, всегда благоговел пред неизмеримою широтою талантов своего учителя, удивлялся всеобъемлемости его ума и высоко ценил его мнения и суждения57. И такой взгляд на учителя составился именно на школьной скамье: при всяком воспоминании об Иннокентии он всегда представлял его себе как профессора на академической кафедре. С своей стороны и ректор видимо выделял студента Муретова из среды его товарищей. Нередко Иннокентий любил начинать свою лекцию каким-нибудь вопросом, обращенным к одному из студентов: в этих случаях, чаще других, делался его мишенью Муретов. Давались ли семестровые сочинения каким бы ни было профессором, сочинение Муретова обязательно прочитывалось ректором. Писались ли очередные проповеди, проповедь Муретова не только прочитывалась, но и разбиралась, вместе с автором, где-либо на прогулке в ректорском саду. Составление конспектов к частным экзаменам поручалось тому же Муретову. Явление, пожалуй, обыкновенное, повторявшееся всегда и везде, – что первый в классе ученик становится в более близкие отношения к своему учителю или начальнику, но первенцу VII курса Киевской академии оказывалось особое внимание: видны были особые заботы о нем, имевшие целью подготовлять его к особому предназначению.

Чтения по нравственному богословию инспектора, архимандрита Иеремия также приходились по душе Клименту Ивановичу. Уроки благочестиво настроенного инока, постоянно сопровождаемые примерами из житий святых, из историй монашества, как нельзя больше отвечали душевному складу Муретова, с детства воспитанного в строго-церковном и созерцательном направлении. А что Иеремия имел влияние на студентов, как наставник, об этом в свое время заявлялось с кафедры лучшим профессором, когда инспектор Иеремия выбыл ректором семинарии: «дух древний и чистый, коим жили и управлялись подвижники первых веков христианства – этот дух управлял действиями вашего начальника. Он старался перелить его в ваши сердца, поселить в вас охоту и вкус к чтению Писаний отцов церкви, к чтению слова Божия»58.

Был в то время в числе преподавателей Киевской академии еще талант, увлекавший своих слушателей не меньше самого Иннокентия, – это профессор церковного красноречия Яков Космич Амфитеатров. Сам Иннокентий называл его «золотым гомилетиком и отличным проповедником». В деле освобождения гомилетики от схоластических пут Киевская академия еще в первую пору успела (у бакалавра Пушнова) больше других академий. Но в руках такого профессора, как Амфитеатров, этой науке суждено было стать на высокую степень совершенства: это был настоящей реформатор науки! Амфитеатров сразу отбросил все прежние образцы и пошел новою, им самим проложенною дорогой. Он открыл глаза своим слушателям на недостатки прославленных западных проповедников и вместо них положил в основу проповедничества творения св. Отцов церкви. «Забыть нельзя, – говорит его слушатель, – того искреннего одушевления, с каким Амфитеатров объяснял бывало слезоточивые беседы св. Ефрема Сирина, или простую, но полную высшего помазания речь св. Димитрия Ростовского: вот где, восклицал он, наше родное красноречие; вот у кого учитесь писать»59. По содержанию было и изложение лекций Амфитеатрова. «Он заговорил просто, слишком просто; но какая была бездна мысли и чувства в этой простоте»60. Широта взглядов, глубина мысли, естественность слова, полного благочестивого одушевления, – вот черты, характеризующие этого профессора, так глубоко понимавшего свое дело61. Если к этому прибавить прекрасные образцы проповедей, которые Амфитеатров сам произносил с церковной кафедры; то понятно будет постоянное увлечение им студентов всех курсов. По новому плану Амфитеатров начал читать свои лекции с 1833 года, т.е. VII именно курсу, к которому принадлежал Климент Муретов. – Нужно ли говорить о несомненном, непосредственном влиянии Амфитеатрова на Муретова? «Сделавшись впоследствии ректором академии, – говорится в ее истории, – Димитрий внимательно следил за проповедничеством студентов и, как ученик Амфитеатрова, предъявлял к начинающим проповедникам те же самые требования, какие предъявлял и его учитель»62. В годы зрелого богословствования, во время святительства, Димитрий решил предавать печати плоды своего боговедения исключительно в форме церковной проповеди; и кто знаком с его проповедями, тот не может не признать в авторе одного из лучших представителей школа Амфитеатрова.

Но пока речь о студенте Клименте Муретове. До глубокой старости он вспоминал, как о лучшей поре в своей жизни, о времени пребывания в стенах Академии63. Переступив академический порог, он в первый раз в жизни почувствовал то удовольствие, какое доставляет полная обеспеченность и, так отвечающая его характеру, беззаботность о том, что есть и пить, во что одеваться: все было готово и все вполне удовлетворительно. Но что было всего важнее, это – богатые средства к учению и образованию: все было под руками, и Климент Муретов работал, можно сказать, не покладая рук. «Еще на скамье учащихся он удивлял и наставников и своих сослушателей беспримерным, неутомимым трудолюбием»64. При всем том он находил еще свободное время и для обучения других. Не получая ни копейки из дома, он зарабатывал уроками необходимое для студента пособие – на чай и на корреспонденцию: еще в недавнее время, в одном из известных в Киеве купеческом доме г. Балабухи65, жива была старушка, которая хорошо помнила приходившего к ним на уроки студента Муретова, – высокого роста, немного сутуловатого, в длиннополом сюртуке, и не по летам застенчивого. Между тем в своем студенческом кружке это был симпатичный и общительный товарищ, необыкновенно простой и открыто-добродушный. Очевидная неподдельность его добрых качеств привлекала к нему товарищей, искренно любивших и в тоже время уважавших своего представителя. Обладая хорошим голосом (бас-баритон) и любя церковное пение, он принимал живое участие в академическом хоре, исстари славившемся в Киеве; только, когда приходилось петь Solo, он всегда приговаривал: «ох! братцы, – боюсь я»66. Как первый из рязанцев, он не имел в Киеве ни родства ни землячества, так много ценимого обыкновенно студентами во всех академических городах; но близкими товарищами введен был в некоторые дома городского духовенства и изредка посещал их. Оставаясь в академии на каникулы, он свободное время посвящал на изучение Киева, его древностей и святынь. Поэтическую натуру увлекала красота гор и окрестностей города; но больше других влекла к себе святая гора Печерская, где так легко и полно удовлетворялась религиозная потребность его духа. В лавре он нередко проводил целые дни и особенно любил посещать торжественные службы митрополита Евгения67.

Оторванный от родины, Климент Иванович не мог не предвидеть, особенно с переходом на старший курс, что ему надолго придется отказаться от удовольствия видеть родной Лучинск. Однако, письма его к родителям были редки и не обширны; содержание их: выражения сыновних чувств, скромные известия об успехах в науках и – чем дальше, тем яснее – намеки на то, что Промысл Божий готовит ему особый путь в жизни. С своей стороны и родители Климента Ивановича предвидели и предчувствовали долгую разлуку с ним. Они, конечно, радовались успехам своего первенца, тем более, что и младший их сын уже перешел (в 1832 г.) из училища в семинарию с отличными успехами; но родительское сердце, особенно матери, не переставало чувствовать тоску... И вот, Наталья Семеновна видит необыкновенный сон, который удивил ее и поставил в полное недоумение относительно его значения. Видит она, что стоит на берегу реки Прони и смотрит на какую-то блестящую точку на далекой поверхности реки. В приближающейся мало-по-малу по течению точке она ясно различает напрестольный или благословенный крест, который горит золотом, плывет и, к удивленно, не тонет. Откуда-то явился рядом с ней ее первенец – Клима. Она просит сына достать крест. Климент готов уже плыть за крестом; но при этом говорит: «Я, матушка, достану этот крест, только он будет мой!». Странный сон! Не прошло; однако, месяца, как в Лучинске получено было из Киева письмо, которое поразительно объяснило пророчественный сон матери Климента Ивановича. «Я беру на себя крест иночества, пишет он своим родителям, чтобы всецело посвятить себя на служение церкви». Подробно, затем, излагает он в этом письме давнишние свои желания и намерения, равно как и ближайшие побуждения, которые привели его к настоящему решению; утешает родителей надеждой и обещанием быть лучшей поддержкой их в старости, как одинокий и не обремененный своею семьей; наконец, слезно просит родительского благословения на предстоящий подвиг и молитв за будущего инока.