Часть I. Стихотворения лиро-эпические

К стихотворениям лиро-эпического характера относится весьма богатый отдел стихотворений дидактических, которые, в свою очередь, для удобства разбора можно подразделить на четыре категории: 1) гномические, или этико-прагматические стихотворения; 2) исторические поэмы, 3) дидактические поэмы и 4) стихотворения обличительного характера (сатирические).

1. Гномы

Γνώμη (γνώναι), лат. Sententia, в обыкновенном смысле означает изречение, которое, соединяя с возможно краткой формой выражения возможно большую полноту мысли, синонимично со словами: λεξις, λόγος, λόγων, ρησις, ρήμα, ρήτρα (dictum, dicterium), απόφθεγμα. Кратко и метко выражая результаты нравственно-практических наблюдений и выводы житейского опыта, гномы сходны с пословицами и подобно этим последним имеют целью поучение, преподание нравственного урока, правила, наставление. Различие гномических изречений от пословиц ( παροίμιον, παροιμία, αίνος dictum, verbum, proverbium, adagium) состоит только в том, что пословица живет и обращается в устах народа как общее его достояние; она общеизвестна, хотя и никто не знает, кто ее автор; «она ходит, – как выражается Даль, – под чеканом народности». С изречениями же гномическими продолжают неразлучно жить обыкновенно и имена их авторов. Как самая удобная и общедоступная форма выражения разнообразных жизненных наблюдений, моральные сентенции, или гномы, свойственны всем вообще народам, особенно в древнейшую пору их жизни, и везде служили началом дидактической поэзии. Но особенным уважением и успехом всегда пользовались гномы на Востоке.

В древнегреческой литературе гномы встречаются уже у Гомера, а у Гесиода, гномы или сентенции, становятся сами по себе содержанием целых определенных видов стихотворений. Древнейший род такой нравоучительной или дидактической поэзии встречаем в Εργα και ἡμέραι (поэме «Труды и дни») Гесиода. И в творении Гесиода соединены еще два различных элемента – правила, касающиеся материальной жизни, и нравственные. Позднее, когда последние начинают составлять единственный предмет дидактической поэзии, образуется поэзия собственно гномическая. Временем высшего развития этическо-гномической поэзии у эллинов был период так называемых «семи мудрецов» и «греческих законодателей». Задачей их гномической мудрости было частью давать в кратких изречениях и сентенциях нравственно-житейские нормы и правила благоразумия 1 частью – через политические предписания и законы облагораживать жизнь и таким образом содействовать развитию высшей культуры, в которой нравственные и политические элементы, первоначальные опыты философии и законодательства, нераздельно слитые между собою, выражались в поэтической форме; чаще всего гномические стихотворения излагались в форме строф, состоящих из двух или трех элегических дистихов, которые обыкновенно назначались и посвящались какому-нибудь другу. Многие из гномических стихотворений, например Солона, имели на заглавном листе личные посвящения: προς Κριτίαν, προς Φιλόκυπρον, προς Φωκον, соединяя, таким образом, субъективный характер элегии с обсуждением общественных вопросов. Вначале, впрочем, самой приличной формой для спокойного мирообсуждения и бесстрастного изложения житейской мудрости считался гекзаметр. Позднее же, когда гномические стихотворения преобразовались в так называемую «гномическую элегию», метрической формой гномов сделалось элегическое двустишие, представляющее соединение гекзаметра с пентаметром. Но наряду с этой формой по-прежнему оставался в употреблении и гекзаметр, которым написаны (в числе 71) и так называемые «золотые изречения» (χρυσὰ ἔπη) Пифагора. Однако преобразование гекзаметрической формы гномических стихотворений в элегическое двустишие (размером которого написано одно из лучших гномических стихотворений святого Григория Назианзина) весьма заметно отразилось на чисто поэтическом элементе их; мало того, само преобразование это совершилось под влиянием поэтического элемента. Хорошо приспособленная, по самой краткости своих строф, к аккомпанементу простой и незатейливой игры на музыкальном инструменте, гномическая поэзия позднейшего размера содержит в себе по местам много вдохновения, оживляющего элегический стих силой и теплотой, достойными Каллина и Тиртея34

Такой силой и жизнью отличаются в особенности гномические элегии Солона. Вообще же гномические стихотворения, благодаря меткости своих правил, изящной точности и изысканности языка, были особенно драгоценны по своей пригодности для воспитательных целей. Они охотно заучивались юношами и навсегда запечатлевались в их памяти; они пережили в истории литературы многие гениальнейшие произведения классической древности. Даже после диалогов Платона и нравоучительной философии Аристотеля не забыли Фокилида, Солона и Феогнида35. «Золотые стихи» Пифагора имели комментаторов еще во времена святого Григория Назианзина. Позднее же потом все подобного рода стихи, как и апофтегмы 36и притчи в прозе, перешли в нравственные антологии, например Ориона, Стобея 37, и в различного рода энциклопедии и руководства. После разновременных пересмотров и переделок, они встречаются потом то с печатью христианского мировоззрения в греческой поэме псевдо-Фокилида 38, в собрании Сивиллиных предсказаний, в мыслях епископа и мученика Нила, то с характером стоической философии – в латинских дистихах Дионисия Катона.

Из христианских писателей, образовавших свой талант и вкус на художественных образцах древнеклассической литературы, святой Григорий Назианзин первый с успехом воспользовался гномической формой поэзии для выражения христианских идей.

К гномическому роду стихосложения относятся следующие из его стихотворений: 1) Στίχων ή άκροστιχίς των πάντων στοιχείων [№ 30. «Мысли, писанные одностишиями"]); 2) Γνώμαι δίστιχοι [№ 31. «Мысли, писанные двустишиями"]); 3) Γνωμικά δίστιχα [32. «Двустишия"] и 4) Γνομολογία τετράστιχος [№ 33. «Мысли, писанные четверостишиями«]; к этой же категории следует причислить и 5) стихотворение под заглавием: » Οροι παχυμερεΐς [№ 34. «Определения, слегка начертанные"].

По предметам своего содержания гномические стихотворения святого Григория Богослова так же богаты и обширно разнообразны, как сложна и разнообразна самая жизнь человеческая во всей совокупности ее духовно-нравственных проявлений. Гномы его обнимают, с моральной стороны, жизнь человека во всевозможных отношениях его общественного и домашнего быта, наставляют и нравственно руководят христианина среди самых разнообразных обстоятельств его личного положения, при самых различных условиях его звания и состояния, его пола и возраста. И миряне и монахи, и пастыри и пасомые, и отцы и дети, и замужние и девственницы, и рабы и господа, и бедные и богатые – все одинаково в гномической мудрости поэта-богослова находят каждый по себе и для себя нравоучительное правило, руководственную норму или жизненно-опытный совет, с которыми каждый, в высших религиозно-нравственных интересах своих, должен сообразовать свой образ действий и поведения в том или другом случае жизни. С другой стороны, гномические стихотворения святого отца не лишены и чисто исторического значения для характеристики внутренне-бытовой стороны современной ему эпохи. В своих гномических нравоучениях святой Григорий с особенным успехом пользуется своим любимым методом заключения «от противного»: от внешнего явления – к высшему внутреннему смыслу его, от чувственного – к сверхчувственному, от современного, изменчивого – к вечному, постоянному, от заблуждения, порока – к истине, добродетели. Прием этот сам по себе часто дает святому Григорию случай обрисовывать, правда отрывочными, но метко схваченными, живыми штрихами современные ему недостатки, обличать господствующие предрассудки и пороки. Такая широкая задача всестороннего нравоучения и руководства, всех вообще и каждого в отдельности, только и доступна гномическому стихотворению по самым свойствам его композиции и характера. Не подчиняясь обыкновенному литературному требованию единства содержания, достигаемого строго-последовательным развитием главной мысли и органически тесным отношением частей к своему целому, гномическое стихотворение есть исключительный род словесного произведения, в котором христианский поэт, по широте и разнородности предметов нравоучения, может быть, по апостолу, всем для всех (см.: 1Кор. 9:22). Пред глазами читателя поэт открывает в своих гномах необозримо широкое поприще человеческой жизни и деятельности. Пестро, как самые явления жизни, проходят пред ним, в живой очередной смене, разнообразные отображения и картины этой жизни. С каждым отдельным стихом выступает какоенибудь новое житейское отношение, получая, под углом зрения христианского поэта, свою особую яркую полосу света, уясняющего внутренний смысл и значение его; в каждом гномическом изречении новая нравоучительная мысль, новое назидательное правило или нравственно-практический совет выводятся из наблюдения над каким-нибудь новым явлением или комбинацией явлений в опыте жизни человеческой и олицетворяются в новых одушевленно-поэтических образах и метафорических формах.

Литературные достоинства гномических стихотворений святого Григория Богослова, обусловливаемые до известной степени самыми внутренними свойствами их содержания и характера, заключаются, между прочим, в этом разнообразии и беспрерывной смене живых образов, сильных и метких сравнений и уподоблений, тонко-прозрачных аллегорий, неожиданных и поразительных антитез. Благодаря этим высоким качествам – совместно содержания с формою, гармонии мысли с образом выражения ее – длинное, примерно в 326 стихов, гномическое стихотворение, представляющее непрерывную цепь моральных наставлений, читается не только без утомляющего однообразия, но и с большим, до конца не ослабевающим подъемом.

Анализ содержания гномических стихотворений (строф) святого Григория Богослова

Всю обширную область гномов, подлежащих нашему вниманию, по трем главным сферам отношения нравственно-практических обязанностей и правил христианского поведения, рекомендуемых моралью их, можно разделить, прежде всего, на три не одинаковые по объему группы: 1) гномы, касающиеся обязанностей христианина в отношении к Богу; 2) в отношении к другим людям («ближним») и 3) в отношении к самому себе.

1) В отношении к Богу

Гномические строфы святого Григория Богослова, по предмету своему относящиеся к первой из названных трех категорий, весьма несложны.

Принципом его моральных наставлений рассматриваемой категории гномов служит высочайший принцип христианства: возлюбиши Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем помышлением твоим (Мф. 22:37) 39 Эта «первая и большая заповедь» служит исходным пунктом гномических нравоучений святого Григория.

В гномах его мы читаем: «Бог есть сущность ( ουσία) и первая доброта» 40; «Прежде всего бойся Бога»41 etc.; «Оставь весь мир и всякое здешнее бремя, направляй парус в небесную жизнь» 42; «Желаю, чтобы ты богател одним Богом, а целый мир почитал всегда наравне с паутинными тканями» 43; «Только к Богу одному и Божественному будь безмерно привязан. Бог ближе всегда к призывающим Его. Он Сам жаждет жаждущих Его, непрестанно и щедро источая Себя им. А если кто богаче тебя в другом чем – сноси это равнодушно»44 «Бога имей началом и концом всякого дела» ("Αρχήν απάντων και τέλος ποιου Θεόν) 45.

Но чтобы богопочитание, во всех видах его проявления, выражающих непосредственное отношение христианина к Богу, с одной стороны, соответствовало своей внутренней высоте и важности и было достойно величия Божия, с другой – чтобы оно было благотворно и спасительно для самого христианства, святой отец внушает в своих моральных сентенциях, как необходимое условие для этого, чистоту и искренность расположения души: «Оскорбительно для веры, – гласит его гном, – не в сердце ее иметь, но поставлять в каком-нибудь цвете. Краску не трудно смыть, а я люблю то, что проникло в глубину» 46; «В жертву Богу преимущественно пред всем прочим приноси душу» 47, etc.; «Непрестанно созидай ум свой в храм Богу, чтобы внутри своего сердца иметь несокрушимую опору – царя» 48.

Некоторые из гномических изречений, относящихся к этой серии христианских наставлений, – поклоняться Богу в духе и истине (Ин. 4:24) и оправдывать веру делами, любопытны с точки зрения характеристики времени святого Григория, когда, как видно, любили больше рассуждать о Боге и религии, чем жить в духе религии и христианской любви к Богу. «Более будь привязан к Богу, чем стой за учение о Боге. Всякое слово можно оспаривать словом, но жизнь чем оспоришь» 49; «Возвышайся более жизнию, нежели мыслию. Жизнь может сделать тебя богоподобным, а мысль – довести до великого падения» 50; «Благодать дается не тому, кто говорит, но тому, кто хорошо живет» 51; «Пусть непрестанно трудится твой ум, напечатлевая в себе божественные мысли и глаголы жизни. А на язык будь скуп, потому что он весьма способен делать вред, и чем скорее движется, тем меньше приносит пользы» 52.

Что касается «скороподвижности» языка в отношении обычая клятвы, то христианские гномы Григория, направленные против этого нравственного недостатка, едва ли менее применимы и к настоящему времени, чем к веку Григория.

«Избегай всякой клятвы. Ты спросишь – чем же уверить других? Словом и жизнью, согласной со словом. К чему тебе призывать в посредники Бога? Сделай, чтобы посредником твоим были твои добрые нравы» 53; «Весьма худо и давать клятву, и требовать ее; в обоих случаях оскорбляешь правду» 54.

2) В отношении к ближним

В основании гномической морали Григория Богослова касательно правил поведения христианина в отношении к ближним лежит также нравственно-христианское начало, выраженное в евангельской заповеди о любви к ближнему (см.: Мф. 22:39; Ин. 13:34; 15:12). Но так как любовь эта по своим видам и проявлениям, сообразно разным условиям и отношениям ближних, весьма различна, то и сфера нравоучений, обнимаемых этой второй группой гномических изречений Григория, широка и разнообразна. Всю эту группу гномов, по принятому нами началу классификации, можно подразделить, в свою очередь, на изречения общие, касающиеся всех вообще ближних, и частные, определяемые различными состояниями и отношениями, в которых они поставляются в жизни. В гномических изречениях первого отдела поэт-богослов преподает христианину следующие наставления.

«Милости Божией ищи себе милостями к ближним» 55.

«Береги сам себя, а над падением другого не смейся» 56.

«Приятно возбуждать к себе зависть, но весьма постыдно самому завидовать»57.

«Чего вовсе не хочешь терпеть от другого, того и сам не желай делать другому» 58.

«Разбирай больше сам себя, нежели дела ближних» 59.

«Хвали другого, но не думай высоко о себе, когда тебя хвалят: опасно, чтобы не оказаться тебе ниже похвал. И другого хвали, не торопясь, но прежде дознай опытно, чтобы не понести тебе стыда, когда окажется он худым» 60.

«Лучше о себе слышать худое, нежели говорить худо о другом. Ежели кто, желая позабавить тебя, выставляет ближнего на посмешище, то воображай себе, что предметом смеха служишь ты сам; в таком случае слова его всего более огорчат тебя» 61.

«Не заботься во всем и всегда одерживать верх. Лучше уступить над собой победу с пользой, нежели победить со вредом. И у борцов почитается побежденным не всегда тот, кто лежит внизу, но часто и тот, кто остается вверху» 62.

Из частных моральных обязанностей христианина, определяемых различными состояниями и отношениями ближних, в каких находятся они, поэт рекомендует:

Касательно добродетельных и порочных

«Старайся узнавать все поступки добродетельных» 63.

«Добродетельному стыдно быть защитником порочных; это почти то же, что собственной ногою стать на стезю порока» 64.

«Доброго всегда предпочитай недоброму. Обращаясь с порочными, и сам непременно сделаешься порочным. От худого человека никогда не принимай милости, потому что он старается чрез это найти у тебя извинение своим делам»65.

«Лучше наказание от праведника, нежели честь от порочного» 66.

Относительно родителей, наставников и учащихся

«Легко отречется и великого Бога, кто отрекся отца. И наставника в благочестии уважай как отца» 67.

«Сыну никогда не входить в спор с отцом – повелевает закон, а прежде закона – природа»68

«Или вовсе не учи, или учи доброй жизнью. Иначе будешь одной рукой притягивать, а другой отталкивать. Меньше потребуется слов, если делаешь, что должно. Живописец больше учит своими картинами» 69.

«Особенно вам, служители алтаря, советую не быть оком, исполненным тьмы, чтобы не оказаться первыми в порочной жизни. Ибо если свет темен, чем будет самая тьма?» 70.

«Учи глупых соображаясь, сколько можно, с их природой; тогда, может быть, сверх чаяния, сделаешь их благоразумными» 71.

Относительно богатых людей, господ и слуг

«При дверях у мудрых стой неотступно, а у богатых не стой никогда»72.

«Ненавижу бедняка, делающего подарки богатому, как человеку, который сладко говорит, но забывает накормить» 73.

«Что значат слова: господин и слуга? Какое дурное деление! У всех один Творец, для всех один закон, один суд. Принимая услугу, смотри на служащего как на сослуживца» 74.

Относительно друзей и дружбы

«Никакое приобретение не лучше друга; но никогда не приобретай себя в друзья худого человека» 75.

«Ничего не жалей для верного друга, который показал себя не за чаркой, но в трудную минуту жизни, который ничего не делает тебе в угождение, кроме полезного. Знай пределы вражде, а не благорасположению» 76.

«Глаз другое видит, а себя не видит; даже и другого не видит, если очень слеп. Посему надобно во всяком деле иметь советника. И руке нужна рука, и ноге – нога» 77.

3) В отношении к себе самому

Нравоучительные изречения поэта, относящиеся к этой третьей группе, составляют самый обширный по объему и самый разнообразный по содержанию класс гномов. Этот класс, сильнее отразивший на себе печать поэтического дарования автора, представляет лучшую и наиболее интересную часть всей гномической поэзии его. Богатству внутреннего содержания этих гномов вполне отвечают, в большинстве гномических строф, их художественно-литературные достоинства; с искусством необыкновенно тонкого мотивирования идей христианской этики, составляющих внутреннюю сторону содержания этих гномов, соперничает изобразительность внешнего, стилистического выражения их. С другой стороны, широкое разнообразие предметов нравственно-практических наставлений, входящих в содержание гномических изречений рассматриваемой группы, представляет большую трудность для применения в данном случае такой подробной и точной классификации, которая в целом обнимала бы собой всю эту обширную группу гномов до отдельного изречения. Тут – что ни гном, то новый сюжет, новая поучительная мысль, новое суждение, правило или совет, не имеющие между собой никакой необходимой связи, часто совершенно разнородные и разнохарактерные, но все вообще основанные на глубокой житейской опытности; так что исследователю, желающему во всей полноте и точности обнять своей классификацией все это количественно и качественно многосложное разнообразие гномов, пришлось бы чуть не для каждого отдельного гномического изречения ставить новую отдельную рубрику. Прием этот, разумеется, всего менее удобный в данном случае. Из обзора же гномов в общей, так сказать, огульной сложности под вышеозначенной рубрикой общего деления нельзя составить такого ясного представления о достоинствах гномических строф этой группы, а главное – нельзя видеть такого цельного и отчетливого мировоззрения христианского поэта, какое получается из обследования систематизированного материала. Остается, таким образом, придерживаясь того же начала общего деления, сделать возможное подразделение в самой сфере вышеозначенной третьей рубрики, разложив ее на некоторые частнейшие пункты, и по ним распределить, для удобства обзора, всю эту сложную группу гномов.

К этой третьей группе гномических строф, как уже сказано, мы относим в своем анализе изречения, по предметам своим касающиеся правил поведения и обязанностей христианина в отношении к самому себе.

Общим введением в область содержания всего этого отдела гномов может служить прекрасное гномическое изречение (из стихотворения № 31, ст. 7.), по первоначальному происхождению своему восходящее к отдаленнейшей поре греческой умственной производительности: «Познай самого себя» (Γνώθι σεαυτο᾿ ν). По преданию, приписывающему это изречение одному из «семи мудрецов», оно вместе с другим афоризмом: «Золотая середина» (Μηδέν άγαν – «Ничего лишнего») 78 -было начертано, как уже замечено выше, золотыми словами над входом в Дельфийское святилище. Эти два гнома потом послужили у греков ядром всех прочих изречений и, так сказать, центром тяжести эллинской философской мысли. Таким образом, цитируемое нами в качества эпиграфа или, скорее, введения к анализируемой группе гномов, изречение святого Григория Богослова было счастливо высказано и с большим уважением распространено уже за тысячу лет до времени жизни святого отца. Но кажущееся тождество двух сличаемых нами гномов, строго говоря, не простирается дальше сходства в них одной внешней формы. Ничем не мотивированный древнегреческий афоризм с точки зрения христианского поэта получил совсем иное освещение, новый глубочайший смысл, внушающий христианину не просто психофизиологическое самоисследование и изучение на общих началах и законах естествознания, а внутреннее самопознание на метафизической почве. Полная формула этого гнома у святого отца следующая: «Познай самого себя, из чего и каким сотворен ты, доблестный мой, и чрез это удобно достигнешь красоты Первообраза». Ясно, что по смыслу гномического изречения христианского поэта – «чтобы удобно достигнуть красоты Первообраза» – самопознание христианина должно обнимать, кроме общих естественных свойств и сил природы человеческой, как физической, так и духовной, в частности состояние его нравственно-духовного повреждения, в отличие от состояния первобытной невинности («каким сотворен ты»), – должно обнимать не только то, что он есть, но и то, чем он может и должен быть по его достоинству и назначению и по его силам и средствам, какие дарованы ему от Бога. В гномическом наставлении христианского поэта указывается и образец нравственного совершенства – в богоподобном состоянии человека, в каком он вышел из рук Творца, и идеал для этого совершенства – в Самом Творце. Таким образом, сфера самопознания у христианского поэта несравненно шире и глубже области самопознания, какую могла иметь и имела мораль языческого параллельного гнома. Соответственно такому объему, такому характеру и тенденции христианского самопознания поэт наш и преподает в своих гномических изречениях правила и советы христианину в отношении к нему самому. Более частная классификация этих гномических изречений, следовательно, до известной степени вытекает из анализа содержания гнома, предпосылаемого нами в качестве общего введения к рассматриваемой группе гномических стихов. Именно, представляется наиболее удобным рассматривать все эти гномические строфы, со стороны содержания их, в трех главных отношениях, или с трех общих точек зрения: а) с точки зрения правил и обязанностей христианина, излагаемых в гномах, в отношении к душе; б) в отношении к телу и 3) нравственнохристианских наставлений в отношении к внешнему благополучию и временной жизни вообще.

а) Гномы, содержащие нравственно-христианские советы в отношении к душе

Гномические наставления поэта в отношении к душе, вытекающие из его глубоких, непосредственных наблюдений над человеческой жизнью и опирающиеся на общежитейский опыт, так же, как и прочие все, имеют нравственно-практическую цель. В них поэт, то предостерегая, то увещевая, то советуя, то поучая, преподает христианину нормы для нравственно-духовной жизни и деятельности во всех главнейших видах ее проявления. Объектом его гномической морали здесь служат вообще душевные силы и способности, привычки и наклонности человека. Но так как задача этой морали чисто практического свойства, то поэт здесь имеет дело, собственно, с нравственно-практической способностью человеческого духа – волей, предлагая в своих гномах средства к воспитанию и укреплению ее в правилах христианской нравственности и добродетели. Усовершенствованию воли в этом направлении и вообще такому стройному, гармоническому развитию всех духовно-нравственных сил и способностей, при котором христианин лучше всего может восходить к своему назначению и совершенству, особенно препятствуют, как известно, страсти – господствующие порочные наклонности, обнаруживающиеся в решительном преобладании над разумом и волей. На них поэтому, главным образом, и сосредоточивается дидактизм этой категории гномов.

«Для чего, – говорит поэт в одном из этих гномов, – мы слагаем во всем вину на бедного врага, когда сами своей жизнью даем ему над собою власть? Укоряй самого себя или во всем, или в большей части проступков. Огонь зажигаем мы сами, а злой дух раздувает пламя» 79.

«И от малой искры возгорается великое пламя, и семя ехидны бывало нередко пагубным. Имея в виду это, уклоняйся и того, что производит малый вред. Теперь вред невелик, но со временем сделается он большим» 80.

Поэт внушает своему читателю в этих гномах строго оберегаться от непомерного, ненормального развития и превратного направления одной силы или деятельности души на счет другой, одного чувства или одних влечений в ущерб другим.

Советует «обуздывать гнев, чтобы не выступать из ума» 81. «Гнев, – говорит он в другом гноме, – небезопасный для всякого советник; что предпринято в гневе, то никогда не бывает благоразумно» 82. Рекомендует «удерживаться от обольщения зрением и знать меру языку» 83, «умерять свою смелость, которая иначе будет дерзостью, а не мужеством» 84. Внушает «не слишком себя обнадеживать и не вовсе терять надежду; одно ослабляет, другое ведет к нравственной несостоятельности» 85. Не советует «иметь ни справедливости неумолимой, ни благоразумия, избирающего кривые пути. Лучше всего – во всем мера» 86. Убеждает «не за всякою славою гнаться и гнаться не слишком»; «лучше быть, нежели считаться добрым. А если не можешь себя умерить, лови славу, но не суетную и не модную. Что пользы обезьяне, если примут ее за льва» 87. «Суетная слава – это западня для людей недалеких умом» 88. «Тебе предстоят скорби, удовольствия, надежды, опасения, богатство, нищета, слава, бесславие, престолы; пусть течет все это, как хочет. До человека, утвердившегося на добром основании, не касается ничто непостоянное» 89 А чтоб утвердиться на таком «добром основании», святой отец убеждает: «Делая хорошо, стараться и стоять в этом, потому что к худому переход скор» 90.

«За хорошим началом, – говорит он в другом гноме, – следует и прекрасный конец; справедливость этого показывают самые последствия дел» 91. Далее опытный христианский поэт обращает внимание в рассматриваемых гномах на тесное внутреннее взаимоотношение и связь психических деятельностей как между собою, так и с физическим благосостоянием внешнего организма. В силу этого нравственно понимаемого закона он говорит, например: «Для меня равно худы – и негодная жизнь, и негодное слово. Если имеешь одно, будешь иметь и другое» 92. Или еще нагляднее и изобразительнее: «Чувственная любовь, пьянство, ревность и бес – равны между собою. К кому пришли они, у того погублен ум» 93. Внушая «залеплять воском уши от гнилого слова», святой Григорий говорит: «Между словом, слышанием и делом расстояния невелики»( μικρόν με᾿ σον) 94. В силу того же совершенно верно подмеченного психофизиологического закона поэт называет чересчур озабоченное сердце «молью( ση᾿ ς), которая точит кости; тело цветет, когда избегает забот» 95. «Скорби, – говорит он в другом гноме, – преждевременно рождают седины; чего лишил нас образ жизни, того не восстановит время» 96.

В противодействие развитию порочных наклонностей и страстей, которые, имея основание в самолюбии и чувственности, всего более препятствуют достижению духовной свободы и нравственному совершенству, святой отец убедительно советует возможно шире и глубже развивать и образовывать ум. Гномические советы его в этом отношении так же высокоинтересны по своему общечеловеческому значению и симпатичны, как интересны, правдивы и симпатичны самые воззрения его на ум, умственное образование и высшие умственные интересы. Советы эти проникнуты искренним уважением и вполне сознательным доверием к благороднейшей способности человека – уму, в обширном смысле этого слова.

«Большая наковальня, – прекрасно выражается в гноме святой отец, – не боится ударов; так и мудрый ум отражает от себя все вредное» 97.

«Сведущий кормчий избежит опасных волн; а умственно образованный человек спасется от всякой беды» 98.

«Из разумных уст истекают приятнейшие речи; а горькая гортань только способна изрыгать брани» 99.

«Слова неразумного человека – шумный плеск моря, который бьет в берега, но не напояет береговых растений» 100.

Вообще святой Григорий Богослов внушает здесь читателю «признавать разум светильником( λύχνος) всей своей жизни» 101.

При этом он строго разграничивает сферу теоретического знания и разумения от нравственно-практической сферы поступков и поведения человека, расширяя горизонт первой до возможных, в условиях здешней жизни, пределов и ограничивая вторую кругом действий, дозволительных с точки зрения морали, порядка и закона.

«Все разумей, – назидает он в гноме, – но делай, что позволительно делать» 102.

«Смотри, чтобы из-за видимости не ускользнула у тебя действительность» 103.

«Окрыляемый учением, не летай без действительных крыльев, потому что без крыльев и птица не летает» 104.

«Уважай порядок и предпочитай могуществу, потому что сам он есть могущество и всегдашний охранитель могущества» 105.

«Соблюдая закон, изгонишь вон страх; потому что всякий исполнитель законов – вне страха» 106.

Общим заключением к этой категории гномических изречений могут служить следующие два гнома:

«Красотою почитай благолепие души, – не то, что могут написать руки, а время разрушить, но то, что усматривается взором целомудренного ума. А подобно этому и безобразием признавай душевную гнусность»107.

«Верь, что благоразумие надежнее счастья. Одно есть быстрое течение обстоятельств, а другое – кормило. Ничего не предпочитай учености; она одна составляет собственность приобретших ее»108

б) Гномические изречения относительно тела

Число таких изречений у святого Григория Богослова сравнительно невелико. В своих гномических наставлениях, относящихся к этому предмету, святой отец стоит на общецерковной и святоотеческой точке зрения на тело как на ближайший и необходимейший орган109 души. На тесную внутреннюю связь между душой и телом, обусловливающую их взаимное благосостояние, поэт указывает в гномах, уже приведенных нами выше. Но чтобы этот необходимый орган души, тело, вполне гармонировал с тем, что святой отец прекрасно называет ευκοσμια 110 души и что довольно трудно передать на русском языке вполне соответственным словом, – орган этот, во-первых, должен быть в подчинении духа, во-вторых, должен быть хорошо настроен, по возможности, свободен от недостатков, недугов – должен быть здоров. Имея в виду то и другое, святой отец и рекомендует в нижеследующих гномах, с одной стороны, нравственно-дисциплинарные правила по отношению к телу, с другой – общегигиенические средства для него.

«Владей плотию, – внушает он христианину, – и смиряй ее как можно лучше» 111.

«Чрево говорит: дай. Охотно дам, если, получив просимое, сохранишь целомудрие. А если жертвуешь этим дольнему, то получи от меня грязь ( κάπρον), да и ту не в избытке. Когда же сделаешься воздержным, тогда дам и в избытке» 112.

«Ум легок и не терпит обремененного чрева, потому что у противоположного с противоположным всегда борьба» 113.

«Никакое пресыщение не бывает целомудренно, потому что огню свойственно сожигать вещество» 114.

«Вода – прекрасный напиток; она не нарушает ясности мыслей; а выпитая чаша вина мутит ум» 115.

«Вино – по природе своей не знакомо с целомудрием; тем и производит оно удовольствие, что раздражает» 116.

«Вино – это поджога остывшей страсти; а всякое подложенное в огонь вещество усиливает пламень» 117.

«Для больного никакое богатство не предпочтительнее здоровья, и природа поступает премудро в том, что всегда желает здоровья» 118.

в) Гномические наставления в отношении к внешнему благополучию

Под этим названием мы объединяем в особую группу довольно значительное число строф из анализируемых гномических стихотворений святого Григория Богослова, в которых он преподает советы христианину относительно внешних благ и удовольствий, относительно различных общественных выгод и преимуществ – земной славы и почестей, богатства и бедности и вообще относительно счастья или несчастья. Подобные предметы христианского нравоучения имели ближайшее, непосредственное отношение к характерным явлениям современной святому отцу действительности, обусловливались духом его времени и отвечали нуждам последнего.

С этой стороны гномические изречения Григория на темы о нравственно-христианском отношении к различным видам внешнего благополучия не лишены в известной степени исторического интереса.

Пока христиане в первые века составляли гонимое меньшинство, их вера и мировоззрение были, естественно, цельней и чище от примесей; в четвертом же веке, особенно к концу его, когда христианство проникло в массу, последняя неизбежно привнесла с собою много элементов из языческого мировоззрения и жизни. Следы традиционных форм языческой жизни, под совокупным влиянием языческой религии и национальных особенностей, с особенной силой и живучестью должны были обнаружиться в области чисто практической – в сфере житейских отношений к разнообразным внешним благам, к материальным интересам и целям земного благополучия. В этой именно практической сфере уже во времена Григория Назианзина резко отпечатлелся нравственный упадок христианского общества. Над чистыми, истинно христианскими началами жизни получили перевес в его время эпикурейские наклонности: чувственность под видом различных материальных привязанностей и эгоистических целей приняла в то время весьма широкие размеры. Лучшую характеристику этого нравственного упадка христианского общества в четвертом веке дает сам же святой отец.

«Мы не знаем предела в стяжании, – между прочим говорит он по поводу современного ему общественного бедствия (опустошения полей градом), – поклоняемся золоту и серебру, как древние Ваалу, Астарте и Хамосу, ставим в великое драгоценные и блестящие каменья, мягкие и пышные одежды; гордимся множеством рабов и скотов, расширяемся по равнинам и горам, одним уже владеем, другое приобретаем, а иное намереваемся приобщить к своему владению, – желаем другой вселенной для удовлетворения своей любостяжательности и не довольствуемся пределами, какие положены Богом, потому что они тесны для наших пожеланий и алчности» 119.

Страсть к деньгам, к наживе, к богатству, служившему, в свою очередь, источником непомерной роскоши и противохристианского культа мамоны, сделалась господствующим недугом времени, характерным признаком его. «Ныне, – пишет Григорий в письме своему брату в Кесарию, – все воспламенено страстью к деньгам, и для них не щадят люди души своей, а нимало не поставляют для себя и единственной славы, и безопасности, и обогащения в том, чтобы мужественно противоборствовать времени и поставить себя как можно дальше от всякой нечистоты и скверны» 120. В стихотворении «О жизни своей» святой Григорий Богослов пишет: «Некто на пиру сказал, что всеми владеет вино, другой утверждал, что всеми владеют женщины, а мудрец заметил, что владеет истина. Но я назвал бы державной силой золото: им без труда приводится у нас все в движение» 121.

Страсть к золоту породила и до чудовищных размеров развила среди современников Григория особый, в высшей степени характерный для своего времени род религиозно-гражданского преступления – гроборасхищение, разорение гробниц и могил с целью ограбления мертвецов. О размерах этого преступления можно судить уже по тому, что святой отец написал против гроборасхитителей более полсотни обличительных стихотворений. Охватив все слои современного святому Григорию общества, страсть к золоту, к деньгам разрешалась, таким образом, в высших классах – роскошью и изнеженностью – разрешалась пороками; в низших – воровством, святотатственным грабительством – разрешалась преступлениями. Как сильно развилась и разветвилась вширь и глубь в христианском обществе уже второй половины IV века нравственная зараза в виде роскоши худших времен язычества и какой резкий контраст и несообразность представляют нравы и обычаи христианских современников святого Григория Богослова с простотой и чистотой жизни первенствующих христиан, особенно хорошо видно из следующего замечательного места сочинений святого Григория.

«Нам нужно, – рисует нам святой Григорий картину домашней обстановки жизни своих современников, – чтобы пол у нас усыпаем был часто, и даже безвременно, благоухающими цветами, а стол орошен был самым дорогим и благовонным миром, для большего раздражения нашей неги; нужно, чтобы юные слуги предстояли пред нами – одни в красивом порядке и строю, с распущенными, как у женщин, волосами, искусно подстриженными, так чтобы на лице не видно было ни одного волоска, – в таком убранстве, какого не потребовали бы и самые прихотливые глаза; другие – со стаканами в руках, едва дотрагиваясь до них концами пальцев и поднося их как можно ловчее и осторожнее; третьи, держа веера над нашими лицами, производили бы искусственный ветерок и этим зефиром, навеваемым руками, прохлаждали бы жар нашего утучненного тела. Нужно, кроме того, чтобы все стихии – и воздух, и земля, и вода – в обилии доставляли нам дары свои и стол наш весь был уставлен и обременен мясными яствами и прочими хитрыми выдумками поваров и пекарей; чтобы все они наперерыв старались о том, как бы больше угодить жадному и неблагодарному нашему чреву… У нас ценится в чашах вино: пей до упоения, даже до бесчувствия, если хватит сил! Да еще одно из вин отошлем назад, другое похвалим за его запах и цвет, о третьем начнем с важностью рассуждать, и беда, если кроме своего отечественного не будет у нас какого-нибудь иностранного вина».

Эта нравоописательня картина, изображаемая святым Григорием в одной из проповедей его122 вполне достойна сближения с параллельным местом из одного прекрасного обличительного стихотворения его «На богатолюбцев».

«Жадность везде отвратительна. Но не так представляется это тебе, – обращается святой отец к богатолюбцу, – у которого разум подавлен. Одним ты уже владеешь, другого желаешь, третьего надеешься; а для иного есть у тебя сводчики и подговорщики ( προμνη᾿ στορες και᾿ μαστροποί) вроде тех, которые услуживают по части сладострастных наслаждений. Ты поклоняешься золоту, скопляешь одежды в сундуках своих, всегда окружен ты скупщиками хлеба, торгуешь самым безвременьем( άκαιρίας). Одни плачут, другие питаются надеждой, потому что надежда – легкая греза наяву. А ты на одни житницы кладешь печать, а другие предусмотрительно открываешь, соображаясь, как думаю, с течением обстоятельств. Увы! увы! Ты берешь подать с несчастья бедных, собираешь плоды с чужого невзгодия; затруднительное положение для тебя своего рода жатва. Что же приобретаешь? Какие страшные сокровища? У тебя на столе груды всякой съедобной всячины; это отрада узкой гортани, о которой – все твои заботы; у тебя вздутость живота, болезнь пресыщения; у тебя огромные дома, с золотыми потолками и блещущие картинами; и в них большая часть стоит пустою; у тебя слуги, наряженные наподобие женщин; у тебя тенистые и прохладные убежища; у тебя пьянство, вокальные оргии, дружные рукоплескания, при которых растлевается красота образа Божия. Ты надмеваешься своим блеском, перед всеми в городе высоко носишь свою голову, хвастаешься высокостью своего чина и заносишься пред другими больше, чем у змеи один ряд чешуи надвинут на другой» 123.

В этой характеристике нравственно-бытового состояния своих современников, обусловливающего – при тесной аналогии с историческими обстоятельствами времен Соломона – близкую параллель гномов нашего поэта с изречениями Екклезиаста, Григорий указывает на все те главнейшие элементы общего нравственного недуга своего времени – чувственности, против которых направлен нижеследующий отдел гномической поэзии его. Это – поклонение золоту, страсть к богатству, к роскоши, к низменным материальным наслаждениям и чувственным удовольствиям, к гордости неблагородной пробы и тщеславию.

«Не будь привязан к счастью( ολβον)124 – убеждает святой отец, – которое разрушается временем; а что время строит, время и разрушает» 125.

«Богатство – самый проворный приспешник( τάχιστος υπηρέτης) в худом; потому что при могуществе( κράτος) всего сподручнее сделать зло» 126.

«Стыдись наименования порочным, а не низким по происхождению. Знатность рода есть давнишняя гнилость. Лучше начать, нежели заключить собою род, равно как лучше самому быть красивым, нежели родиться от красивых» 127.

«Не обольщайся чрез меру приятностями запахов, мягкостью осязания и вкусом. Уступив им над собою верх, произведешь ли что мужественное? Различны между собою услаждения, приличные женам и мужам» 128.

«Удовольствие для наслаждающегося им кратковременно; едва наступит, как и улетает, подобно камню» 129.

«Лучше вести счет делам своим, нежели деньгам; последние текут, а первые постоянны»130.

«Кто полагается на преходящее и приходящее, тот вверяется потоку, который не стоит на одном месте»131.

«Все с себя сбрось и тогда рассекай житейское море; но не пускайся в плавание, как грузный корабль, который готов тотчас потонуть» 132.

«Не хвались добрым плаванием, пока корабль твой не привязан к берегу. У многих счастливо плывшая ладья разбивалась у пристани. Многие погибали среди самых треволнений. Одно безопасно – не слагать вины на счастье» 133.

«Золото испытывается в горниле, а добродетельный – в скорбях. Часто скорбь легче состояния невредимости» 134.

«Моль все истребляет; не заботься о богатстве и для погребения своего; лучшая погребальная почесть – доброе имя» 135.

В исторических явлениях рассматриваемого времени, помимо вышеупомянутого общественного зла – гроборасхищения, были, как видно из стихов 76–78 и 116 вышеприведенного стихотворения поэта, и другие причины еще, которыми мотивированы следующие гномы Григория.

«Тяжело жить в бедности, но еще хуже разбогатеть неправедно»( εύπορεΐς κακώς) 136.

«Нищета лучше неправедного приобретения, как и болезнь лучше худого здоровья» 137.

"Подарок( δώρα) заставляет и мудрецов видя не видеть: золото – такая же ловушка для людей, как сеть для птиц» 138.

«Когда говорит золото, тогда все другие слова не действительны. Оно умеет убеждать, хотя и не имеет языка» 139.

Заключительным наставлением ко всей этой группе гномических нравоучений, резюмирующих общее содержание ее, может служить следующее хорошо выраженное гномическое изречение:

«Настоящую жизнь почитай торжищем. Если пустишься в торговлю, то останешься с прибылью: потому что за малое получишь в обмен великое и за скоропреходящее – вечное. А если пропустишь случай, другого времени для такого обмена уже не будет» 140.

В форме изложения гномических стихотворений можно различать две стороны: внутреннюю и внешнюю. Первая относится к изобразительности слога и вообще к поэзии языка; вторая – к грамматике и метрике.

Изобразительность речи, характеризующая поэтический стиль святого Григория Богослова, во многих гномических строфах его достигает высокой степени художественности, возможной, конечно, для подобного рода словесных произведений. Гномы святого отца естественно обилуют всеми теми формами языка поэзии, которые служат для выражения особенной силы и картинности, – которые воплощают и олицетворяют отвлеченные мысли, придавая им краски, жизнь, одушевление. Примеры такой поэтической образности в стиле гномических стихотворений святого Григория читатель мог видеть, отчасти, на многих из приведенных нами гномов. Говорим – отчасти, потому что по этим вышеприведенным образцам нельзя, строго говоря, составить себе точное представление о силе и изяществе языка гномов святого отца. Внутренняя художественная сторона поэтического слога – это такая стихия, изучать и ясно воспринимать которую можно только непосредственно, на родном ее языке, в самом оригинале. Если и вообще в переводе всякого более или менее оригинального писателя трудно вполне передать те особенные формы выражения и обороты речи, в которых отпечатлеваются отличительные свойства его, то переводчику талантливого поэта, особенно в переводе заурядной прозаической речью, нечего и задаваться произвести на читателя впечатление, равносильное наслаждению оригиналом. При всем том, однако ж, одна общая черта художественности гномического изложения, именно эта отличающая стиль святого Григория Богослова образность и картинность языка, довольно рельефно выступает и в русском прозаическом и вдобавок значительно устарелом переводе гномов. Желая, например, внушить своему читателю мысль, что внешнее богатство, привязывая человека к земле и чувственным удовольствиям, делает его неспособным держаться на высоте стремлений, сообразных с истинно христианским его достоинством и назначением, поэт рисует пред его глазами картину нагруженного корабля, который, пустившись в плавание по обширному морю, вот-вот готов потонуть под тяжестью своего груза. Показывая христианину, что внешние блага находятся не во власти человека, а зависят от Бога, располагающего судьбами и обстоятельствами человеческой жизни, – мысль, которая в ветхозаветной дидактической литературе иллюстрирована на высоко драматическом примере Иова, а в греческой поэзии послужила основной идеей одного из совершеннейших произведений драматического гения (Эдипацаря у Софокла), – наш христианский поэт представляет эту мысль под видом целой аллегории, заимствованной от тех же образов моря и плавания по нему корабля. Поэт советует своему пловцу не хвалиться «добрым» плаванием, пока корабль его не привязан к берегу, а помнить больше всего и во время благополучного плавания о буре, потому что часто и счастливо плывшая ладья разбивалась уже у самой пристани. Человека, не замечающего в себе развития порочной наклонности, поэт изображает под видом «зрячего слепца, не умеющего открывать следов зверя и потому лишенного верного признака острого зрения», и т. п. Вообще в гномических стихотворениях Григория Богослова можно находить все виды и формы изобразительной речи. Покажем это на примерах.

Примеры метафоры: «Светильником всей своей жизни признавай разум»;

«Оскорбительно для веры – не в сердце ее иметь, а поставлять в каком-нибудь цвете. Краску нетрудно смыть, а я люблю то, что проникло в глубину»;

"Огонь (порочную страсть) зажигаем мы сами, а злой дух раздувает пламень».

Метонимии: «Золото – такая же ловушка для людей, как сеть для птиц».

«Никакое пресыщение не бывает целомудренно; потому что огню свойственно сожигать вещество»;

»Из мудрых уст каплют самые сладкие слова, а горькая гортань изрыгает брани».

Синекдохи: «Желаю, чтобы ты богател одним Богом, а целый мир почитал всегда наравне с паутинными тканями»;

«Лучше иметь должником Христа, нежели всем обладать. Христос за один кусок хлеба дарует царство; а питая нищего, ты питаешь и одеваешь Христа».

Гиперболы: «Если хочешь быть богом (θεός), показывай свою деятельность не в том, чтобы делать зло, но в том, чтоб делать добро»;

"Потоки (ρείθρα) сладости льются с языка доброречивого, а в нескромных устах рождаются гнилые речи»;

«Для всякого умершего человека целая земля есть гроб».

Иронии: «Лучше слегка принять пищи, нежели быть за богатым ужином, но только во сне»;

«Что пользы обезьяне (в отношении к человеку, старающемуся казаться знатным), если примут ее за льва?»;

«Если молодой рак ходит не прямо, то берет для этого пример с походки матери».

Олицетворения: «Когда говорит золото, тогда все другие слова недействительны. Оно умеет убеждать, хотя и не имеет языка»;

«Большая наковальня не боится стука, и мудрый ум отражает от себя все вредное».

Наконец, нередко встречается в гномах форма, напоминающая параллелизм еврейской поззии. Этой формой отличаются в особенности гномические строфы стихотворения № 32 [ «Двустишия»]. Например: «Слова неразумного человека – шумный плеск моря.»; «Зайца приводит в страх шум листьев, а человека трусливого пугает и одна тень»; «От ударов железа воспламеняются и камни, – плотно свитый бич образует сердце»; «Злонамеренный оратор извращает законы, а благонамеренный оратор – самая стройная гармония»141

В отношении грамматическом гномы святого Григория Богослова представляют такое обильное разнообразие, что исчерпывают все наличное богатство форм и видов синтаксических конструкций греческого языка. Одни гномические нравоучения излагаются в форме личных советов (с обращением ко второму лицу):

а) положительных:

30. «Мысли, писанные одностишиями», ст. 1, 3, 6–15, 18, 20–21, 23;

31. «Мысли, писанные двустишиями», ст. 4–5, 33–36, 57–62;

32. «Двустишия», ст. 11–16, 71–72, 79–80, 99–100, 113–114, 125–126;

33. «Мысли, писанные четверостишиями», ст. 33–36, 53–54, 65–67, 81–84, 89–92, 97–100, 113–116, 141, 169–172, 197–200

или б) отрицательных:

31. «Мысли, писанные двустишиями», ст. 17–18, 55;

32. «Двустишия», ст. 5–6, 19–20, 52–56, 81–82, 98;

33. «Мысли, писанные четверостишиями», ст. 9–10, 29–32, 4144, 45, 69, 93, 105, 149, 177, 209.

Другие – и таких больше всего – в форме простого, безотносительного (безличного) и часто пословичного изречения (правила или положения): № 30, ст. 2, 4, 16, 19, 22; № 31, ст. 29–30, 45–46, 5152; № 32: 1–2, 31–38, 45–48, 57–58, 63–64, 73–74, 85–96, 101–112, 115–118, 127–128, 131–132, 135–136, 141–142; № 33, ст. 21–24, 7780, 129–132 и др. Сюда же можно отнести почти все «Определения, слегка начертанные» в 34-м стихотворении. Иные – в форме антитезы: № 30, ст. 4, 13, 18, 22; № 31, ст. 43; № 33, ст. 47–48, 177–180, 221–222, 225–226. Некоторые гномы встречаются в вопросительной форме: № 33, ст. 1, 12, 20, 30, 96, 133, 172, 215; другие – в форме условного предложения с союзом ή ν или ει; таковы: № 31, ст. 21–22; № 32, ст. 121–122; № 33, ст. 6–7, 20, 34, 36, 74, 115–116, 157, 159, 185, 201, 222. Но самым излюбленным и преобладающе употребительным грамматическим оборотом в гномах святого отца, как наиболее подходящим для простого, краткого и сжатого, но точного, сильного и меткого выражения, является форма наречного предложения, выражающего сравнение. Примеры: «Лучше наказание от праведника, нежели честь от порочного» (№ 30, ст. 17); «Лучше быть бездетным, нежели иметь глупых детей» (№ 32, ст. 41); «Лучше вести счет делам своим, нежели деньгам» (№ 33, ст. 55); «Лучше быть, нежели считаться добрым» (там же, ст. 94); «Лучше о себе слышать худое, нежели говорить худо о другом» (там же, ст. 101); «Лучше начать, нежели заключить собою род, равно как лучше самому быть пригожим, нежели родиться от пригожих» (там же, ст. 143) и др. Влияние слога классических греческих поэтов, и в частности Софокла, на Григория Богослова замечается, между прочим, в стремлении – и часто вполне удачном – последнего подражать в грамматической конструкции своих гномических строф той стилистической особенности античной поэзии, которая заключается в сопоставлении в одном предложении различных форм (падежей) одного и того же слова или одного и того же корня слова. Лучшими образцами этой стилистической особенности в языке гномической поэзии святого Григория Богослова могут служить следующие примеры:

" Φίλοι φιλοΰσι και α τοΐς φιλοις φίλα« (№ 32. «Двустишия», ст. 27: «Друзья любят и любимое друзьями»);

" Τάναντία γαρ τοΐς εναντίοις μάχψ« (там же, ст. 36: «У противоположного с противоположным всегда борьба»)142 "Παν γαρ το εκ γης, γη και εις γην πάλιν« (там же, ст. 44: «Все, что из земли, – земля и в землю обращается»);

" Ο)"κτω γαρ οίκτος και Θεώ σταθμίζεται« (№ 33. «Мысли, писанные четверостишиями», ст. 160: «У Бога милость взвешивается милостью»; ср. № 30, ст. 6) и др.143

В других же случаях, допускаемых гномическими строфами, эта стилистическая особенность очень близко граничит просто с игрою слов. Так, например: «Νόμο ς περιδραμεΐται προς ολεθρίαν, Ό μή νόμου φύλαξ ν εννάμως φερον» (№ 32. «Двустишия», ст. 67–68: «На собственную пагубу хвалитсязаконами кто незаконно требует соблюдениязаконов»);

" Ἐργον παρεργον ουδαμώς έργον λεγω» (там же, ст. 139: «Бездельного дела никогда не называй делом»);

" Τομι᾿ κρον ου μικρόν, οταν εκφερη μέγα« (№ 30. «Мысли, писанные одностишиями», ст. 19: «Маловажное не маловажно, когда производит великое»).

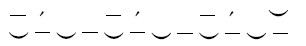

Из пяти гномических стихотворений святого Григория, составляющих в общей сложности 735 стихов, четыре, а именно: «Мысли, писанные одностишиями» (в 24 стихах); «Двустишия» (в 146 стихах); «Мысли, писанные четверостишиями» (в 236 стихах) и «Определения, слегка начертанные» (в 267-ми) – написаны размером правильного ямбического триметра (шестистопного ямба), представляющего следующую схему:

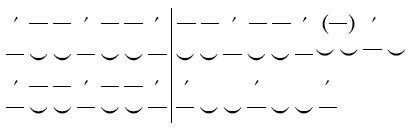

А стихотворение «Мысли, писанные двустишиями» (в 62 стихах) написано размером элегического двустишия, состоящего из соединения дактилического гекзаметра (1-й стих) с пентаметром (2-й стих); схема его следующая:

В отношении строфического строя (системы стихов) гномические стихотворения святого отца представляют три вида: а) стихотворения" κατά στίχον« [букв.: «по стиху«], то есть состоящие из отдельных самостоятельных стихов, так что, по выражению автора, » εκάστου ι᾿ άμβον τέλος παραινεσεως έχοντος» 144 (№ 30 и № 34); б) стихотворения, написанные строфами из двух стихов, двустишиями (№ 31 и № 32), и в) стихотворение в строфах из четырех стихов, четверостишное (№ 33). Кроме того, стихотворение № 30 отличается тем, что стихи его расположены по своим начальным буквам, следующим порядку греческого алфавита, и таким образом всех стихов в стихотворении, составляющем род акростиха, по числу букв этого алфавита, 24.

Общий анализ гномов святого Григория Богослова приводит нас к следующим выводам. Со стороны художественно-литературной многие гномические строфы, несомненно, имеют такие достоинства, по которым они заслуженно могут быть отнесены к лучшим поэтическим произведениям его, хотя и не самым лучшим, как это не совсем верно, на наш взгляд, высказал Ульман. В своей мимоходом брошенной и ничем не обоснованной заметке о поэзии святого отца крайне строгий к ней немецкий профессор в виде уступки удостаивает своим лестным отзывом 145 почему-то именно гномы святого Григория Богослова, оставляя без внимания целый отдел тех высокопоэтических произведений его, которые составляют, на самый взыскательный художественный вкус, образец искусства христианско-религиозной поэзии, – разумеем чисто лирические произведения его – элегии и гимны. Нужно заметить к тому же, что при суждении о поэтических достоинствах гномических стихотворений Григория Богослова и оценке их необходимо делать различие в этом отношении между самыми гномическими произведениями святого отца, потому что различие это между некоторыми из них, например стихотворениями № 33 и № 34, простирается до полярной противоположности. Стихотворение № 33 по всей справедливости может быть названо истинно классическим произведением. Элементы, составляющие понятие классически изящного произведения, соединились в этом стихотворении в замечательной полноте и гармонии. Богатство внутреннего содержания заключающихся в нем гномических строф тонко образованный художественный вкус поэта вылил в соответственно достойной форме, представляющей прекраснейший образец благозвучия речи и метрического совершенства. Живой, общечеловеческий интерес гномических советов, поражающих глубиной и разнообразием житейского опыта, соединился в этом стихотворении с изящностью изложения, достойной пера Архилоха Паросского 146, сила и энергия мысли сочетались со звучностью, стройностью и подвижностью ритма. Этим последним рассматриваемое стихотворение выигрывает очень много в своем впечатлении на читателя, так как метр его не остается без влияния на самые внутренние достоинства стихотворения. Состоя из четырех сенариев 147, строфический размер стихотворения сообщает ему особенную эллиптическую сжатость выражения, которая, не допуская ни плеоназмов, ни растянутости периодов, дает возможность ярче блистать лучам прирожденного остроумия поэта в каждом отдельном тетрастихе и потом, как в фокусе, сосредоточивает их в общем, цельном впечатлении. К этому стихотворению всего больше идут собственные слова святого отца, которыми он характеризует достоинства своей поэзии вообще: «Стихи мои вмещают в себе по большей части дельное и нечто игривое, но нет в них ни растянутости, ни излишества»( μακρόν δ᾿ ουδέν ουδ᾿ υπέρ κόρον) 148. Словом, стихотворение № 33 в своих прекрасных " γνωμαι᾿ ς πνευματι᾿ καΐς« [ «кратких духовных высказываниях«] не только» μνημόσυνον σοφη φυλάττει«» [ «хранит память о мудрости»], как оно само, олицетворенно рекомендуясь трудом святого Григория, говорит о себе в своем надписании, но и служит, несомненно, «памятником» необыкновенного поэтического таланта.

Затем, по степени художественно-литературных достоинств, остальные гномические стихотворения следует, кажется, разместить в таком порядке: № 31, № 32, № 30 и, наконец, бесспорно ниже всех стихотворение № 34. Сфера «определений»( όρων), составляющих содержание этого стихотворения, очень обширна; определения по предметам своим обнимают весь круг человеческого миросозерцания: космологию, пневматологию, антропологию, эсхатологию и пр., захватывая, следовательно, в частности, науки: физику с астрономией, соматологию и психологию с эстетикой, религию с этикой, христологию с сотериологией и т. д. Но все или почти все определения в этом стихотворении, в существе дела, суть номинальные определения. Например: «Огонь есть естество горящее и стремящееся вверх» (ст. 17); »Вода – естество текучее и падающее книзу» (ст. 18); "Воздух – наполнение пустоты и вдыхаемый поток» (ст. 19); «Тело – вещество и протяженная дебелость» ( δι᾿ αστατον πάχος; ст. 21); "Жизнь есть сопряжение души и тела; равно как смерть – разлучение души с телом» (ст. 25–26); «Ненависть есть какое-то отвращение, порождающее вражду» (ст. 162).

2. Исторические поэмы

Под этим заглавием, как предполагается отчасти уже самым понятием его, мы разумеем пьесы, которые по природе своей слагаются главным образом из двух элементов, более или менее свободно сливающихся под музыку стиха в цельную композицию: исторического (содержания) и поэтического (изложения). Широкий простор, какой дается и в этих стихотворениях, как и во всех других, выражению личных ощущений и мыслей поэта сообщает историческим поэмам характер субъективно-объективных лироэпических произведений. В зависимости от такого характера самое изложение поэм ведется скорее в тоне элегии, а местами – сатиры, чем повествования в строгом смысле слова. И в этом элегическом тоне их, в живописи скорбно-меланхолических мыслей и чувств поэта, проникающих стихотворения, поэтический элемент их, не в ущерб историческому содержанию поэм, достигает местами высокого совершенства.

Отдел исторических поэм, чтобы не смешивать его с другими родами поэзии, следует нам, кажется, ограничить только следующими стихотворениями. «Περί τον εαυτου βίον» [№ 11. «Стихотворение, в котором святой Григорий пересказывает жизнь свою«] и, как продолжение этой поэмы или, скорее, приложение к ней, составляющее с ней почти одно целое,» Εις εαυτόν και περί επισκόπων« [№ 12. «О себе самом и о епископах"]; затем – «Περί των καθ εαυτόν» [№ 1. «Стихи о самом себе, в которых св. Григорий Богослов скрытным образом поощряет и нас к жизни во Христе"] и «Ἐνύπνιον περί της ᾿Αναστασίας εκκλησίαν ην επήξατο εν Κωνσταντίνου πόλει» [№ 16. «Сон о храме Анастасии, который св. Григорием устроен был в Константинополе"]. Сюда же, как произведения, помогающие ближайшему знакомству с жизнью святого отца и с нравами века его, можно отнести еще, из того же первого раздела книги II цитируемого издания, стихотворения: «Προς τους της Κωνσταντίνου πόλεως ιερέας, και αυτήν τήν πόλιν» [№ 10. «К Константинопольским иереям и к самому Константинополю"]; «Ει᾿ ς εαυτόν, και προς τους φθονοΰντας» [№ 14. «О себе самом и на завистников"]; «Ει᾿ ς εαυτόν μετατην απάτης Κωνσταντίνου πόλεως επάνοδον» [№ 15. «На возвращение свое из Константинова града"];

" Εις εαυτόν« [№ 30. «К себе самому"].

Едва ли не самой большой известностью из всех этих стихотворений, благодаря своей исторической важности и своим высоким литературным достоинствам, пользуется в церковно-отеческой литературе самая обширная и по внешнему своему объему (в 19 149 стихов) поэма: «Περί τον εαυτου βίον» – «Стихотворение, в котором святой Григорий пересказывает жизнь свою». Собственно говоря, она составляет нечто вроде мемуаров или, скорее, новеллы чисто христианского характера. Она задумана и написана в условиях, когда пресвитер или епископ, принимаясь за летопись своей внутренней или внешней жизни с какой бы то ни было целью, сам становился для себя собственным историком. Весьма вероятно, что рассматриваемая поэма далеко не единственный опыт в своем роде из современной ее автору эпохи. Но отчасти, быть может, сравнительная малозначимость в историческом отношении авторов подобных произведений, отчасти же маловажность последних собственно в литературном отношении послужили причиной, что из всех произведений подобного рода до нас дошли от золотого века христианской литературы только «Περί τον εαυτου βιον» святого Григория Богослова да «Confessiones» [ «Исповедь"] блаженного Августина, заимствовавшего, как позволительно думать, идею для них из превосходной поэмы Григория Назианзина.

И нет ничего удивительного в том, что эта поэма святого Григория, как лица столь интересного по своему глубокому и многостороннему образованию и столь важного по своему общественному положению среди современников своих, лица, так сказать, самой судьбой возведенного в герои своей жизни, во многих отношениях необыкновенной и всецело поучительной, – что названная поэма его легла в основу всех позднейших исторических и библиографических о нем исследований, начиная с жизнеописания его одноименным с ним пресвитером и кончая самоновейшим историческим исследованием о нем современного французского аббата Людовика Монто.

С точки зрения побуждений и цели, которыми мотивировано происхождение этой поэмы, она является апологией, вызванной клеветами и злословиями против святого Григория недостойных завистников его, по крайней мере оправдываемой изумительными фактами, которые должны были волновать Восточную Церковь; цель написания апологии автор указывает сам, говоря в начале ее, что он приступил к рассказу об обстоятельствах жизни своей «чтобы не дать укрепиться лживым о нем речам; потому что злые люди любят на пострадавших слагать вину в том, что сами сделали им худого, чтоб этой ложью еще более причинить им зла, а себя избавить от обвинений»149. В этой необходимости защиты святой Григорий пишет стихотворение о жизни своей, начиная с самого детства своего. Содержание поэмы дает возможность разделить ее всю на две не равные по своему внешнему объему, как и по своему апологетическому значению, части, между которыми граничным пунктом может удобно служить момент вступления святого Григория в Константинополь (ст. 697).

В первой части, составляющей около трети всей поэмы, после вступления, указывающего на предмет и цель стихотворения, поэт кратко, но связно и последовательно рассказывает все обстоятельства своей предшествовавшей жизни, доходя в своем повествовании до времени вступления своего в Константинополь (ст. 1–606). Во второй части, составляющей, по намерению автора, центр тяжести всего повествования и обнимающей более двух третей его, он с большой подробностью описывает свою жизнь в Константинополе, рассказывает как о своих достойных удивления и уважения делах, так и своих достойных сочувствия несчастиях и страданиях, со всей искренностью благоговейного христианина высказывая все цели и побуждения всех своих действий. Таким образом, поэма, во всей сложности своего содержания, представляет не только историю внешних обстоятельств жизни святого Григория, но и историю его сердца. Если мы прибавим к этому простоту и естественность изложения ее, в самой безыскусственности своей отражающего чистоту души автора, и ее тон, дышащий искренностью и силой внутреннего убеждения, нетрудно будет понять, какой успех она должна была иметь по своей апологетической цели. Нельзя было выставить более сильной и победоносной аргументации для разоблачения всей несостоятельности и злонамеренности нареканий и клевет, возведенных на святого отца, как изобразив из цельного и последовательного изложения фактов своей жизни полную внушительного величия и внутренней правды картину ее. В самом деле, еще до рождения своего посвященный на служение Господу, от пелен младенческих воспитанный под влиянием совершеннейших образцов благочестия, в правилах религии и религиозной жизни, не той, которая дорожит внешним блеском общественного положения и славой наружных почестей, которая преследует выгоды материального обеспечения и дорогие связи по службе, а той, которая высшие интересы служения Богу и спасения предпочитает всем низменным побуждениям, которая ум и сердце, всю душу располагает к любви одиночества и пустыни, к удовольствиям в неизвестности, унижении и бесславии, – святой Григорий и в жизни общественной, на поприще служения Церкви, к которому призывали его интересы самой Церкви, настолько руководился страхом Божиим, в такой степени отличался христианским смирением, что состояние простого иерея казалось ему уже превышающим его силы и его заслуги. Сказывается ли тут честолюбец, который хотел навязать себя Церкви, добиться высших прав путем искательств, стать епископом наперекор императору и соборам, похитить престол, предназначенный для другого? Чем же объяснить эти оскорбительные нападки и злословия, на которые вынужден был отвечать святой отец? Чем недовольны были враги его и против чего, собственно, вооружались недостойные его сослужители Церкви? «Несносно им было, – отвечает нам сам автор поэмы, – что человек самый бедный, сгорбленный, поникший в землю, одетый худо, обуздавший чрево слезами, страхом будущего и другими злостраданиями, странник, скиталец, не имеющий ничего привлекательного для взоров, сокрытый в тьме земной, берет преимущество пред людьми, отличающимися силою и красотою. От них слышны были такие почти слова: «Мы льстим, а ты нет; мы чтим высокие седалища, а ты чтишь богобоязненность; мы любим дорогие блюда, а ты любишь дешевую пищу, в которой вся приправа – соль, и презираешь соленую горечь высокомерия. Мы рабы времени и народных прихотей, отдаем ладью свою всякому подувшему ветру, у нас учение, наподобие хамелеонов или полипов, принимает непрестанно новый цвет, а ты – неподвижная наковальня. Какая надменность! Как будто всегда одна вера, что так слишком стесняешь догмат истины, ступая все по одной скучной стезе слова» 150.

Мы не сомневаемся ни в реальности выставляемого поэтом мотива обвинений его врагами, ни в искренней правдивости изложенного им образа мыслей и образа действий своих, ни в его невинности. «Подобные нападки, направленные против такого мужа, подобные неистовые усилия – очернить такую чистую добродетель – сущий позор эпохи, – говорит Гренье. – Опровергать их, вооружаться против них – значило бы снова начинать после святого отца бесполезную для него апологию и опять возвращаться к анализу его чувств и его характера» 151.

Перед нами открывается другая сторона дела, и на очереди иной анализ – взгляд на поэму как на поэтическое произведение.

Выше мы уже определили обще род и характер ее в этом отношении. Поэма эта, по своему лиро-эпическому характеру, не может служить выражением цельного и чистого типа известного рода поэзии. В общем проникнутая тоном элегии, она далеко не свободна в частностях ни от элементов эпической поэзии, ни от неотъемлемых свойств и особенностей драмы. Она представляет в целом постоянное соединение эпического рассказа с драматическими монологами, живописных картин с разнообразными сердечными думами, общеназидательных размышлений, богатых пословичными изречениями, с личными и глубокими чувствами. Эти разнообразные элементы поэзии, из которых трудно отдать в художественном отношении преимущество одному перед другими, украшают поэму чудными эпизодами. В них, в этих дивных эпизодах, «Dichterader» святого отца, как называет, по силе неотразимой правды, Ульман поэтическую способность (собственно – «поэтический родник») его, изливается обильными и свежими струями классического гения поэзии. Читателю, знакомому с античными образцами художественной литературы, живо припоминаются сцены и описания, имеющие близкое сходство с эпизодическими картинами поэмы святого Григория Назианзина. Так, например, картина шторма, застигнувшего поэта на пути из Александрии в Афины, куда, как в центр просвещения тогдашнего времени, влекла его «страсть к наукам»152 невольно вызывает на сближение с местом из «Одиссеи», где также описываются несчастные приключения на море с героем ее.

«Совсем неблаговременно, – начинает свое описание святой отец, – когда еще не утихло море, когда, по словам знающих дело, грозил опасностью какой-то хвост тельца153 и плыть было делом дерзости, а не благоразумия, оставил я Александрию, где пожал уже несколько познаний, и рассекал море, несясь прямо в Элладу. Когда огибали мы Кипр, бунтующие ветры всколебали корабль. Земля, море, эфир, омраченное небо – все слилось в одну ночь. На удары молнии отзывались громы, плескались канаты у надутых ветрил, мачта гнулась, кормило потеряло всю силу, и ручку руля насильно вырывало из рук, вода стеною стояла над кораблем и наполняла собою подводную его часть. Смешались плачевные крики корабельных служителей, начальников, хозяев корабля, путешественников, которые все, даже и не знавшие прежде Бога, единогласно призывали

Христа, потому что страх – самый вразумительный урок. Но ужаснейшим из всех бедствий было безводие на корабле, который от сильных потрясений расселся, и сквозь дно пролились в глубину все, какие были на нем, сокровища сладкой влаги. Надобно было умереть, борясь с голодом, бурей и ветрами. Правда, Бог посылает скорое от этого избавление. Вдруг появились финикийские купцы, и хотя сами в страхе, но по нашим мольбам, узнав о крайности бедствия, с помощью багров и при могучих ударах руками, как люди сильные, вскочили они на корабль и спасают нас, почти уже мертвых плавателей, походивших на рыб, которые оставлены морем на суше, или на умирающий светильник, которому недостает питания. Но между тем ревущее море в продолжение многих дней непрестанно больше против нас свирепело. После многих поворотов не знали мы, куда плывем, и не видели себе никакого спасения от Бога» 154.

«Когда же все боялись смерти обыкновенной, для меня, – продолжает поэт-богослов, – еще ужаснее была смерть внутренняя. Негостеприимно убийственные воды лишали меня вод очистительных, которые соединили бы меня с Богом. Об этом проливал я слезы; в этом состояло мое несчастье; об этом я, несчастный, простирая руки, возносил вопли, которые заглушали сильный шум волн, терзал свою одежду и, ниц распростершись, лежал подавленный горестью. Все плывшие на корабле, забыв о собственном бедствии и в общем несчастии став благочестивыми, со мной соединяли молитвенные вопли. Столько были они сострадательны к моим мучениям!»155

Чисто христианский элемент, осложняющий коллизию описываемого момента у нашего поэта, ставит неизмеримо выше драматический монолог его пред монологом гомеровского героя в подобном же случае. «Когда не представлялось никакой доброй надежды, ни острова, ни твердой земли, ни вершины гор, ни горящего светильника, ни звезд – путеуказателей мореходцам, ничего – ни большого, ни малого не было в виду, что тогда предпринимаю? Отчаявшись во всем дольнем, обращаю взор к Тебе, моя жизнь, мое дыхание, мой свет, моя сила, мое спасение, к Тебе, Который устрашаешь, поражаешь, милуешь, врачуешь и к горестному всегда присоединяешь полезное»156

Здесь, в этом монологе, поэт воспроизводит, разумеется, собственные мысли и чувства, наполнявшие душу его в описываемый момент его жизни. Послушаем теперь поэта в другом месте, где говорит он от имени, хотя и близкого к нему, но все же не своего лица. Способность живо и естественно проникаться чужими мыслями и чувствами принадлежит, бесспорно, к наиболее отличительным особенностям истинного поэтического дарования157

Мы имеем в виду трогательную сцену, в которой престарелый отец поэта, простирая к нему, знаменитейшему поборнику Православия, руки и нежно отечески обнимая его, умоляет его принять участие в управлении Назианзской церковью, быть помощником ему в руководительстве и назидании его паствы, облегчить ему труды, становившиеся, по глубокой преклонности лет его, уже не под силу ему. Поэт влагает следующую речь в уста своего родителя.

«Тебя, любезнейший из сыновей, умоляет отец, юного молит отец-старец, служителя молит тот, кто и по естеству, и по двоякому закону твой владыка. Не золота, не серебра, не дорогих камней, не участков возделанной земли, не потребностей роскоши прошу у тебя, дорогой сын мой, но домогаюсь того, чтобы соделать тебя другим Аароном и Самуилом, досточестным предстателем Богу. Вспомни, любезное чадо мое, что ты принадлежишь Даровавшему тебя. Не обесчести меня, чтоб и к тебе был милосерд единый Отец наш. Сжалься над моей старческой дряхлостью, уступи отеческой просьбе. Ты не живешь еще столько на свете, сколько прошло уже времени, как я приношу жертву Богу. Сделай мне эту милость; сделай, умоляю тебя, или другой предаст меня гробу. Подари немногие дни остатку моих дней, а прочей своей жизнью располагай, как тебе любо»158.

Сколько кроткой задушевности в тоне этой речи – речи простой, но чрез эту-то простоту и неподражаемо поэтической, благородной, возвышенной! Здесь говорит одно чувство, которое так полно, что не требует поэтических образов для своего выражения; ему не нужно убранства, не нужно украшений, оно говорит само за себя.

Иной характер имеет знаменитая речь поэта пред собором; сильная, мужественная и авторитетная, но в то же время сдержанная, спокойная и плавная, она близко напоминает в бессмертной поэме Гомера речь также старца, но старца другого типа, «сладкоречивые речи которого лилися как мед благовонный» (Илиада I, 249).

Речь святого Григория, произнесенная им в собрании ста пятидесяти епископов, имела целью прекратить распрю159 волновавшую, к великой скорби православных христиан, тогдашнюю Церковь, и содействовать утверждению мира в ней. Несогласие, существовавшее между Церквами Восточной и Западной или, лучше сказать, между предстоятелями той и другой, вызвано было совместным пребыванием в Антиохии двух архиепископов, Мелетия и Павлина. Мелетий, при содействии епископов Восточной Церкви, занимая кафедру Антиохийской Церкви, пользовался всеми правами, принадлежащими кафедре. Павлин же, утвержденный в архиепископском сане епископами Западной Церкви, оставался без кафедры. Предстоятели Западной Церкви, давно уже стремившиеся к преобладанию в управлении делами Церкви, недовольны были предпочтением Мелетия Павлину и решились лучше нарушить союз мира с Восточной Церковью, нежели допустить неисполнение их определений. Но через несколько дней по утверждении святого Григория в звании архиепископа Константинопольского умирает Мелетий, председательствовавший на соборе. Казалось бы, что смерть его представляла удобный случай к водворению мира в Церкви возведением на упразднившийся Антиохийский престол Павлина. Но многие из Восточных епископов, особенно младшие из них, водясь более чувствами неприязни к западным епископам за их стремление к преобладанию, воспротивились избранию Павлина на место Мелетия и хотели противопоставить ему кого-нибудь другого. Таким образом, со смертью одного из виновников несогласий между епископами неприязненные отношения между ними не только не прекратились, а, напротив, еще более обострились, разделив епископов на две враждебные партии – мелетианцев и павлиниан. Святой Григорий, понимавший, как важен и нужен для блага Церкви мир, произносит пред собором речь, в которой он сильно настаивает на утверждении Павлина архиепископом Антиохийским.

«Примите мое предложение. Предложение благоразумное, превышающее мудрость юных; потому что нам, старикам, не убедить их кипучести, которая всегда уступает верх желанию суетной славы. Престол пусть будет предоставлен во власть тому, кто владеет им доселе. Что худого, если этого мужа (Мелетия) оплакивать будем долее, нежели сколько времени назначает на это Ветхий Закон? Потом дело решит старость и общий для всего нашего рода необходимый и прекрасный предел. Он (Павлин) преселится, куда давно желает, предав дух свой даровавшему его Богу, а мы, по единодушному согласию всего народа и мудрых епископов, при содействии Духа дадим тогда престолу кого-либо другого. И это пусть будет единственным прекращением неустройств!.. Да утихнет, наконец, да утихнет, говорю, эта буря, волнующая мир! Сжалимся над теми, которые впали теперь в раскол (разделение в Церкви), или близки к нему, или могут впасть впоследствии. Никто из нас да не пожелает изведать на опыте, чем это кончится, если превозможет надолго. Настала решительная минута или сохраниться на будущее время нашему досточтимому и священному догмату, или от раздоров пасть невозвратно. Как непрочность красок, хотя и не совсем справедливо, ставят в вину живописцу или нравы учеников – в вину учителям, так тайноводствуемый, а тем паче тайноводитель, если он худ, не поругание ли таинству? Пусть победят (то есть епископы Западные, поставившие Павлина епископом Антиохии) нас в малом, чтоб самим нам одержать важнейшую победу, быть спасенными для Бога и спасти мир, ко вреду нашему погубленный. Не всякая победа приносит славу. Доброе лишение лучше худого обладания…

Так сказал я; а они кричали каждый свое; это было то же, что стадо галок, собравшееся в одну кучу, буйная толпа молодых людей, общая рабочая (мастерская), вихрь, клубом поднимающий пыль, бушевание ветров. Вступать в совещание с такими людьми не пожелал бы никто из имеющих страх Божий и уважение к епископскому престолу. Они походили на ос, которые мечутся туда и сюда и вдруг всякому бросаются прямо в лицо. Но и степенное собрание старцев, вместо того чтоб уцеломудрить их, юных, им же последовало»160.

Подобных картин и живописных сцен много в поэме святого Григория. Таково, например, описание впечатления на константинопольскую паству намерения святого Григория, вследствие многих огорчений его, оставить Константинополь.

«Никто бы, может быть, и не догадался, – говорит поэт, – но у меня вырвалось как-то прощальное слово, которое изрек я в скорби отеческого сердца.

«Блюдите, – сказал я, – Всецелую Троицу, как предал вам, возлюбленным чадам, самый щедрый Отец; помните, любезнейшие, и мои труды».