VIII. Распространение православия в Персии во второй половине XIX века

1. Обращение персидских несториан-ассирийцев в Святейший Синод. Командировка архимандрита Софония (Сокольского) В 1861–1862 и 1864–1865 годах

После заключения Туркманчайского мирного договора, когда границы России вплотную подошли к Персии, в Святейший Правительствующий Синод через Российскую Императорскую миссию в Тегеране и через Генеральное консульство в Тавризе стали обращаться персидские христиане из ассирийцев-несториан83, проживавших в пограничном с Россией персидском Азербайджане в районе озера Урмия, с просьбой о присоединении к Русской Православной Церкви.

В 1859 году в Святейший Синод поступило сообщение урмийского ассирийского священника отца Михаила о желании нескольких тысяч несториан присоединиться к Православной Церкви.

Для выяснения обстоятельств данного дела в прилегающую к Персии Эриванскую губернию, где проживали бежавшие из Персии ассирийские христиане, был послан представитель Святейшего Синода опытный священнослужитель архимандрит Софония (Сокольский). Отец архимандрит за время своих путешествий-обследований 1861–1862 и 1864–1865 годов удостоверился, что большинство персидских несториан приветствуют своих русских единоверцев и готовы вступить в единство с Русской Церковью. По возвращении из командировки отец Софония представил Святейшему Синоду об этом пространный отчёт84.

Деятельность архимандрита Софонии во многом способствовала тому, что в 1898 году в городе Урмия была открыта Русская Духовная Миссия. Впоследствии, будучи епископом, Софоний издал книгу «Современный быт и литургия христиан инославных иаковитов и несториан с кратким очерком их иерархического состава, церковности, богослужения и всего, что принадлежит к отправлению их церковных служб...». (СПб., 1876.)

2. Указ Императора Александра II о назначении постоянного священника в российскую Императорскую миссию в Тегеране в 1864 году

Император Александр II

В Российской Императорской миссии в Тегеране силами состава посольства была устроена походная церковь, размещённая, очевидно, в одной из комнат посольского дома.

Вероятно, время от времени в этой церкви служили наездами священники, скорее всего, из Грузинского экзархата. Активизация дипломатической деятельности России в Персии, а также расширение торговых связей вызвали приток в Персию русских, в основном, купцов, которые так же, как и чиновники-дипломаты нуждались в духовном окормлении. В 1864 году, по ходатайству Азиатского департамента МИД, император Александр II (1855–1881 гг.) своим указом повелел назначить в Тегеран постоянный причт «с определением на сей предмет до 550-ти червонцев в год». В феврале 1864 года департамент обратился к обер-прокурору Святейшего Синода «с покорнейшей просьбой оказать зависящее содействие к избранию для Миссии достойного священника, преимущественно из иеромонахов по личному характеру и просвещению способного к христианскому служению в отдалённой стране, а равно и двух благочестивых причётников из Закавказского края»85.

Определением от 26 марта того же года Святейший Синод поручил рассмотреть данный вопрос Экзарху Грузии Архиепископу Карталинскому и Кахетинскому Евсевию. Таким образом, бремя подбора духовенства в отдалённую Персию было возложено на Грузино-Имеретинскую Синодальную контору и лично на Экзарха Грузии.

Вскоре обер-прокурор Синода князь С.Н. Урусов уведомил МИД о том, что Архиепископ Евсевий назначил в Тегеран преподавателя Тифлисского Духовного училища, тридцатипятилетнего иеромонаха Антония и причётников из воспитанников Духовной Семинарии86.

11 июня 1864 года, в царствование Насер-эд Дин-шаха (1848–1896), настоятель посольской церкви Российской миссии в Тегеране иеромонах Антоний в сослужении псаломщика Михаила Яковлевского совершил первое богослужение. За службой молилась вся русская колония во главе с посланником: военных – шесть, статских – восемь мужчин, три женщины, два духовных лица, трое купцов мужчин и одна женщина, всего – 23 человека87.

Став настоятелем посольской церкви, иеромонах Антоний со всей тщательностью начал проводить регулярные богослужения, выполнять выездные пастырские обязанности. Кроме того, он приступил к ведению учётно-церковных документов, как-то: клировых ведомостей и метрических книг. Однако здесь он сразу встретился с трудностями церковно-административного характера: необходимо было выяснить, в чьём конкретно иерархическом подчинении находилась посольская церковь. В своём письме в МИД иеромонах в ноябре 1864 года писал: «Поступив настоятелем походной церкви Миссии, я имею нужду вести некоторые церковные записи: метрические ведомости и исповедные росписи, но нахожусь в недоумении, – от кого должна зависеть вверенная мне церковь: от Синодальной конторы в Тифлисе или от Санкт-Петербургской Консистории?»88.

Среди обер-прокурорских бумаг по этому вопросу имеется любопытный документ – «Справка», составленная на основании синодальных постановлений. В ней указывается следующее: «Церковь при нашей Миссии в Тегеране учреждена в 1864 году. При ней состоят: священник и два причётника. Жалованья положено: первому 300 червонцев в год, последним по 100 червонцев каждому. На содержание храма отпускается 50 червонцев. В 1865 году церковь и причт подчинены Св. Синодом Грузино-Имеретинской Конторе».

Российский посланник в Тегеране действительный статский советник Николай Карлович Гире уделял большое внимание духовно-нравственному состоянию посольского причта. В инославной стране, где действовали западные миссионеры, лицо русского священника и причётника должно было быть безупречным. На состояние духовенства посольской церкви Министерство иностранных дел неоднократно обращало внимание обер-прокурора Синода, требуя подобрать в Персию людей более достойных и учёных. В феврале 1865 года синодальный прокурор Ахматов, озабоченный данным обстоятельством, направил письмо Грузинскому Экзарху Евсевию, в котором даны соответствующие предписания. В письме говорится: «Посланник наш в Тегеране сообщил Министру иностранных дел о неблаговидных поступках и нетрезвом поведении двух причётников, состоящих при церкви. По отзыву посланника, поведение одного из причётников было до такой степени неприлично, что Миссия должна была выслать его из Тегерана, а другой по своему беспокойному характеру также едва ли может оставаться при Миссии.

Вы при замещении причётнических вакансий новыми лицами, изволите быть особенно озабочены, чтобы лица эти, в видах поддержания русского духовенства и его значения в глазах иностранцев, по своим качествам и совершенной безукоризненности во всех отношениях, вполне соответствовали условиям, необходимо требующимся от них уже самим их положением – среди иноверного населения, особенно в настоящее время, когда обнаружившееся в христианах Персии стремление к воссоединению с Православной Церковью должно побуждать их обращать зоркое и усиленное внимание на все действия её служителей».

В результате вмешательства обер-прокурора причётники Яковлевский и Козьменко были уволены. Но удивителен по «откровенности» ответ Архиепископа Евсевия обер-прокурору. Видимо, не желая расставаться с хорошими кадрами, Экзарх отказывается прислать новых причётников и пишет, что в «епархии положительных причётников нет»89.

Что касается посольского священника, то к нему претензий не было, и Святейший Синод своим Указом от 22 мая 1867 года за № 2782 наградил иеромонаха Антония наперстным крестом.

3. Освящение Свято-Тихоновской церкви при Генеральном Консульстве в Тавризе в 1864 году

В 1864 году при Генеральном консульстве в городе Тавризе, столице персидского Азербайджана, была построена небольшая домовая церковь. Азиатский департамент МИД сообщил в январе 1865 года в Святейший Синод следующее: «Генеральный консул наш в Тавризе, коллежский советник Ступин доносит о постройке при генеральном консульстве небольшой церкви на иждивения служащих при консульстве православных лиц. Церковь эта освящена 13-го минувшего августа во имя Святителя Тихона, нарочно вызванным для сего из ближайшего русского города Нахичеваня священником Евстафием Ахрамеевым, получившим на сие разрешение от Его Высокопреосвященства, Экзарха Грузии».

Определение Святейшего Синода было следующим: «Принять к сведению»90.

Достоверно известно, что консульская церковь была освящена в честь Святителя Тихона, епископа Задонского (память 13 августа).

4. Посольское духовенство. постройка первого православного храма в Тегеране в 1886 году

Как уже указывалось выше, в 1865 году посольское духовенство при Российской Императорской миссии в Тегеране перешло из ведения Святейшего Синода в подчинение к Грузино-Имеретинской Синодальной конторе и лично Экзарху Грузии Архиепископу Карталинскому и Кахетинскому Евсевию. С этого времени в архиве Святейшего Синода почти нет материалов о священнослужителях, направлявшихся для служения в посольскую церковь при Миссии в Тегеране. Очевидно, все документы, включая текущую переписку, отсылались в архив Грузино-Имеретинской Синодальной конторы. Попытки автора найти указанные материалы в Тбилиси в Архиве Республики Грузии не увенчались успехом91.

Не сохранился и церковный архив при Свято-Николаевском соборе в Тегеране. В 1979 году, в тревожные дни Исламской революции, когда вокруг храма бушевали революционные страсти, тогдашний церковный староста Александр Семендеев, то ли испугавшись чего-то, то ли по каким-то своим, ему одному известным соображениям, вынес из канцелярии все церковные документы и сжёг их во дворе. Остались лишь приходские метрические книги. Автору, священнику Свято-Николаевского храма, пришлось по рассказам старых прихожан, по оставшимся отдельным частям документов – словом, буквально по крупицам восстанавливать церковную историю тегеранского прихода.

Удалось составить следующий список настоятелей посольской церкви:

1) Архимандрит Антоний (1864–1870 гг.)

2) Архимандрит Онуфрий (1871-... гг.)

3) Архимандрит Евсевий (упом. в 1886 г.)

4) Архимандрит Харлампий (1891–1895 гг.)

5) Архимандрит Стефан (Данилов) (1901–1904 гг.)

6) Архимандрит Адриан (Демидович) (1905–1906 гг.)

7) Архимандрит Николай (Дробязгин) (1906–1912 гг.)

8) Архимандрит Амвросий (Фон Тидебель) (1912–1915 гг.)

9) Архимандрит Василий (Бирюков)(1915–1918 гг.)

Первые посольские священники совершали богослужение в походной церкви, устроенной в одной из комнат миссии. Из документов, сохранившихся при Свято-Николаевском соборе, известно, что первая настоящая, а не походная церковь при Российской Императорской миссии в Тегеране была построена при посланнике тайном советнике А.А. Мельникове в 1886 году в Зарганде. Что такое Зарганде? Это небольшая персидская деревушка в семи вёрстах к северу от Тегерана, приткнувшаяся к горам Эльборса. Из-за близости гор, обилия стекающей с них воды, а также благодаря густой тенистой зелени чинар, здесь даже в разгар знойного персидского лета свежо и прохладно. Персидским правительством эта деревня была передана Российской Императорской миссии в полную собственность. Жители Зарганде были освобождены от воинской повинности и податей, у них была только одна повинность – обихаживать русское посольство, которое на весь летний период в полном составе перебиралось сюда, в загородную резиденцию Российской Миссии. Здесь же находилось полковое собрание Персидской казачьей бригады, недалеко были и её летние лагеря. В 1909 года во время бунта своих подданных персидский монарх Мохаммед Али-шах (1907–1909) со всем своим двором полтора месяца отсиживался в этом месте, посчитав его самым безопасным в стране. Вот почему первый тегеранский православный храм был построен не в самой Миссии, а в её загородной резиденции в Зарганде.

Храм воздвигался под наблюдением врача Миссии статского советника А.И. Черепнина и был посвящён Святому благоверному князю Александру Невскому, в честь почившего императора Александра II. Освящение новосооружённого храма совершил посольский священник архимандрит Евсевий. Материал, из которого строилась церковь, был доставлен из России морским путём в порт Энзели, а затем на подводах перевезён до Тегерана. Церковные кирпичи были такого качества, что когда в 60-х годах уже упоминавшийся советский посол Зайцев приказал снести здание храма, иранские рабочие вручную разобрали церковь, а затем очень выгодно продали эти кирпичи. Как свидетельствует в своих воспоминаниях бывший резидент советской разведки в Тегеране Леонид Шебаршин, этот посол был одержим стремлением разрушать старое и строить на обломках новое92.

Из России был выписан для церкви однорядный деревянный иконостас с шестью живописными иконами: Спасителя, Богородицы, Св. Александра Невского, Священномученика Симеона Персидского, Св. Георгия Победоносца, Св. Архангела Михаила. Позднее, после передачи персидскими властями Российского посольства советским дипломатам иконостас был разобран русскими прихожанами, вынесен с территории Зарганде и установлен в арендованном здании на улице Аромане, где была устроена православная домовая церковь. По возведении в 1945 году нового Свято-Николаевского собора в Тегеране иконостас первого русского храма занял место там.

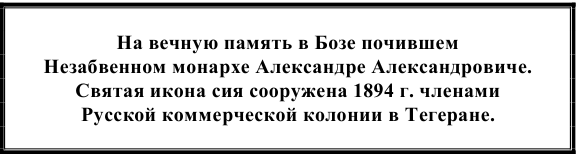

В 1894 году в связи с кончиной императора Александра III (1881–1894 гг.) стараниями Русской коммерческой колонии в Тегеране, в память почившего государя, был сооружён большой храмовый образ Святого благоверного князя Александра Невского, о чём свидетельствует серебряная позолоченная пластина с выгравированной надписью:

Икона имеет изумительный серебряный вызолоченный оклад работы известной санкт-петербургской ювелирной фирмы «И.Е. Морозов». Эта икона и по сей день является гордостью Свято-Николаевского собора.

5. Увеличение русской колонии в Тегеране. Создание персидской казачьей бригады в 1879 году

Во второй половине XIX века произошло увеличение численности русской колонии в Тегеране. Это объяснялось укреплением торговых связей между Персией и Россией. В Тегеране открывались русские лавки и магазины, русские товары всё в большем количестве заполняли персидский рынок, а если быть точными, персидский базар. Отголосками тех времён являются сохранившиеся и по настоящее время в персидской речи русские слова, такие как «самовар», «э-стакан», «пирожки», «сухари», «кулюче» (искаженное кулич). И до сих пор в Иране серебряных дел мастера используют «русскую» 84-ю пробу серебра, а стекольщики льют трёхлитровые бутылки – знаменитые русские «четверти», т. е. четверть 12-ти литрового ведра.

Первым фотографом в Персии был русский – Антон Васильевич Севрюгин, сын первого драгомана (письменного переводчика) Российской Императорской миссии в Тегеране. Родился он в 1851 году, детство провёл в Персии, в Российской миссии, и после смерти отца, произошедшей в результате несчастного случая во время верховой езды, Антон вместе с матерью уезжает из Тегерана в Тифлис, где начинает учиться фотографическому делу у известного мастера Ермакова. После он совершенствует своё фотографическое искусство в Вене. Рассчитывая на помощь своих братьев Николая и Эммануила, которые к тому времени занимались коммерцией в Баку, молодой фотограф решает открыть своё собственное дело. Приобретя в Европе новый фотографический аппарат, необходимое оборудование и большой запас фотоматериалов, он в конце 70-х годов приезжает в город своего детства – Тегеран, где на паях с братьями открывает фотоателье. Очень скоро г-на Севрюгина приглашают во дворец, где он становится придворным фотографом Насер-эд Дин-шаха и всех последующих шахов каджарской династии до Ахмед-шаха включительно. Таким образом, Антон Севрюгин стал официальным хронографом Персии: он фотографирует шаха, его приближенных, дворцовые приёмы, праздники, военные парады и т. п. Без него не проходит не одно мало-мальски значимое мероприятие. Насер-эд Дин-шах отличает Севрюгина тем, что высочайше дарует ему звание «хана». Фотографическое ателье Севрюгиных в Тегеране процветало и не имело конкурентов. Но деятельность молодого фотографа не ограничивается лишь пребыванием в столице при шахском дворе. Новоиспечённый русский хан совершает путешествия по стране, фотографируя памятники старины и представителей различных кочевых племён в национальной одежде, делая бесценные альбомы для историков и этнографов. Сейчас, благодаря фотографиям Антона Севрюгина мы можем видеть, какой была Персия в конце XIX – начале XX века. Русский фотограф в Персии был удостоен призов Брюссельской (1897 г.) и Парижской (1900 г.) международных выставок, почётных наград из Санкт-Петербурга. В 1910 году во время беспорядков при восстании конституционалистов Антон Васильевич потерял значительную часть своих негативов, а пришедший к власти Реза-хан нанёс второй непоправимый удар, конфисковав в ателье около двух тысяч негативов с изображениями ненавистных ему представителей каджарской династии. Умер Антон Васильевич Севрюгин в 1935 году и похоронен на русском православном кладбище в Тегеране рядом с женой Елизаветой, братом Эммануилом и своей малолетней дочерью.

Тем временем, шёл рост численности русской колонии и за счёт военных, прибывших из России для создания бригады персидских казаков.

Персидская казачья бригада – уникальная воинская часть, была сформирована в Тегеране в 1879 году. История её создания такова. По приглашению императора Александра II в Санкт-Петербург приехал персидский монарх Насер-эд Дин-шах. В северной столице высокого гостя привели в восторг две вещи – русский балет и русские казаки. Что касается первого, то шаха поразил не сам балет, а балерины; и не столько балерины, сколько их одеяния. В срочном порядке была закуплена партия балетных костюмов, которые были отправлены с нарочным в Тегеран в шахский гарем со строгим приказом шаха одеться жёнам в присланные балетные пачки. Достоверность этого исторического факта подтверждает сделанный придворным фотографом Антоном Севрюгиным групповой портрет жён шахского гарема в столь не свойственном Востоку одеяниях русских балерин.

В Петербурге Насер-эд Дин-шаха сопровождал Казачий Его Императорского Величества Конвой. Бравый вид, экипировка, умение казаков обращаться с лошадьми и оружием, произвела на шаха такое впечатление, что он обращается к русскому царю с просьбой о создании казачьей части в Персии. В 1879 году русские военные инструкторы – кавалерийские офицеры, подпрапорщики и вахмистры прибывают в Тегеран. Их возглавляет энергичный полковник Михаил Домантович, будущий генерал и отец революционерки Коллонтай, пламенной пропагандистки теории свободной революционной любви. В короткие сроки был сформирован полк, затем развёрнутый в бригаду из шести полков и артиллерийской батареи.

Состав Его Величества Шаха Персидского казачьей бригады был следующий: командир, офицеры и унтер-офицеры были русскими, низшие чины набирались из персов, преимущественно из кочевых племён. Первым командиром бригады стал полковник Домантович. К бригаде прикомандировывались персидские офицеры для «обкатки». Скоро казачья бригада стала самой боеспособной частью во всей персидской армии. Персидская казачья бригада занималась охраной шаха, иностранных миссий, несением дворцовой и караульной службы в Тегеране. Во время первой мировой войны бригада была развёрнута в дивизию.

В 1892 году в бригаду денщиком к русскому офицеру поступает четырнадцатилетний мальчик Реза. Парень был шустрым и расторопным. Вскоре он был зачислен казаком, затем быстро стал унтер-офицером, офицером, начальником пулемётной команды, прошёл в бригаде все командные должности до командира полка включительно, дослужившись до звания полковника. Будучи военным министром, Реза-хан с помощью казаков в 1921 году совершил государственный переворот, выслав из страны последнего представителя Каджарской династии Ахмед-шаха (1909–1925), а в 1925 году провозгласил себя шахом Персии под именем Реза Пехлеви.

В 1908 году в Тегеране назрел парламентский кризис. В состоянии конфликта оказались Мохаммад-Али-шах и национальное собрание – меджлис. По приказанию шаха 23 июня командир бригады полковник Ляхов выкатил на площадь перед парламентом артиллерийские орудия, и батарея под командованием штабс-капитана Перебиносова открыла огонь по мятежному меджлису.

Бригада, созданная по русскому образцу, во всём походила на аналогичные части Российской Императорской армии, кроме одного – в её составе не было должности полкового священника. Духовное окормление русских чинов Персидской казачьей бригады стало делом посольского духовенства.

Возвращаясь к повествованию о русском присутствии в Персии в конце XIX столетия, стоит упомянуть о строительстве русскими специалистами в 1893 году первой шоссейной дороги Энзели – Решт – Казвин – Тегеран. Созданная русскими инженерами и рабочими дорога связывает центральные районы с побережьем Каспийского моря и по настоящее время имеет большое экономическое значение для страны.

6. Открытие при российской императорской миссии в Тегеране Свято-Николаевской церкви в 1895 году

Рост русской колонии в Тегеране вызвал необходимость организации достойного места упокоения почивших её членов. При настоятеле посольской церкви архимандрите Харлампии (1891–1895 гг.) в 1894 году был приобретён участок земли в пяти вёрстах от Тегерана в районе Дулаб, где и было устроено Русское православное кладбище недалеко от армянского и католического кладбищ. Необходимые для покупки средства в количестве трёх тысяч туманов были изысканы путём сбора частных пожертвований служащими Российского Учётно-Ссудного банка в Персии.

Видимо, в это время Свято-Александровский храм в Зарганде уже перестал вмещать возросшее число прихожан. Поэтому было принято решение построить другой храм в Тегеране, уже на территории самой Российской Императорской миссии (ныне – Торгпредство Российской Федерации в Исламской Республике Иран на улице Поменар). Строительство церкви происходило при российском посланнике Е.К. Бюцове. В 1895 году храм был освящён настоятелем Посольской церкви архимандритом Харлампием в честь Святителя Николая, Мирликийского чудотворца.

Об этом событии свидетельствует памятная надпись на бронзовом кресте, видимо установленного в притворе нового храма, а ныне хранящегося в канцелярии Свято-Николаевского собора в Тегеране. В 1900 году российский дипломат Александр Александрович Штриттер подарил посольскому храму четыре больших образа в серебряных ризах – Спасителя, Божией Матери, Святителя Николая и Святого Александра Невского. Эти прекрасные иконы и поныне можно видеть в Свято-Николаевском соборе. С большой долей вероятности можно предположить, что эти образа входили в состав иконостаса Свято-Николаевской церкви при Российской Императорской миссии в Тегеране.

Вскоре и этот храм перестал удовлетворять потребностям возросшей русской колонии, так как он вмещал мало прихожан и был удалён от европейских кварталов Тегерана, где по преимуществу проживали русские. Как свидетельствует в 1904 году настоятель посольской церкви архимандрит Стефан, «управляющий Учётно-Ссудным банком в Тегеране намерен ходатайствовать о постройке в европейской части города для своих служащих и других православных особого храма и об определении к нему отдельного причта, и надеется изыскать для этого средства»93. Последующие в Персии события, связанные с революционными волнениями 1905–1911 годов, а затем начавшаяся первая мировая война не дали осуществиться этим планам.

7. Командировка протоиерея Виктора Синадского в Урмию в 1897 году

Протоиерей Виктор Синадский

В течение второй половины XIX века ассирийские христиане, проживающие в Персии в районе озера Урмия и в Восточной Турции в горах Хакяри, постоянно обращались как в Святейший Синод Русской Церкви, так и в Министерство иностранных дел России посредством Императорской миссии в Тегеране и Генерального консульства в Тавризе с просьбой о принятии их в Православие. В 1861–1865 годах для сбора необходимой информации Святейший Синод посылал в персидское пограничье архимандрита Софонию (Сокольского)94. К сожалению, в тот период не удалось осуществить воссоединение урмийских ассирийцев с Русской Церковью. Следующая серьёзная попытка сближения была предпринята в 90-х годах XIX века. Инициатором сближения стал ассирийский епископ Мар-Ионан (Иоханан, Иона), имевший кафедру в урмийском селении Супурган.

Получив от Мар-Ионана прошение о присоединении его с паствой к Русскому Православию, Святейший Синод поручил Экзарху Грузии Архиепископу Владимиру командировать в Урмию духовных лиц для тщательного изучения дела на месте. Выбор Экзарха пал на настоятеля Эриванского собора протоиерея Виктора Синадского.

Протоиерей Виктор Синадский

Помощником и переводчиком протоиерея Виктора стал православный священник из ассирийцев Симон Алаверанов. Поездка в Персию протоиерея Виктора Синадского длилась с мая по ноябрь 1897 года. За это время отец Виктор встретился с епископом Мар-Ионаном и другими представителями ассирийского духовенства, объехал почти все ассирийские поселения Урмии, собрал обширную информацию о населении, религиозной ситуации в регионе, об Ассирийской Церкви. По командировки протоиерей Виктор представил в Святейший Синод подробнейший доклад о поездке95. Именно материалы, собранные в Урмии отцом Виктором, побудили Синод принять окончательное решение о воссоединении урмийских ассирийцев с Православной Церковью. Указом Святейшего Синода от 17 марта 1898 года прошение ассирийского епископа Мар-Ионана о присоединении его с паствой к Русской Церкви было удовлетворено. Профессором Санкт-Петербургской Духовной Академии В.В. Болотовым был составлен Чин присоединения несториан к православной Церкви.

В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, 25 марта 1898 года, в столице Российской империи Санкт-Петербурге в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры состоялось торжественное присоединение епископа Мар-Ионана, архимандрита Илии, священника Давида Вениаминова, священника Георгия Беджианова, священника Сергия и диакона Якова Бабаханова к Православной Церкви96.

Присоединение сиро-халдейских несториан к православной церкви. Главнейшие деятели

* * *

Примечания

Автор использует этот термин как общепринятый.

Отчёт Архимандрита Софонии // РГИА, ф. 796, оп. 140, д. 968.

Об определении при походной церкви миссии в Тегеране постоянного священника и двух причётников. 1864–1865 // РГИА., ф. 797, оп. 34, отд. 2, д. 47.

Там же.

Столетие Православия в Тегеране // Русская жизнь. 12 июня 1964 г.

Об определении при походной церкви миссии в Тегеране постоянного священника и двух причётников. 1864–1865 РГИА., ф. 797, оп. 34, отд. 2, д. 47.

Там же.

О постройке в генеральном консульстве в Тавризе небольшой церкви, иждивением служащих при консульстве православных лиц. 1865 // РГИА, ф. 797, оп. 35, отд. 2, д. 21.

На запросы в архив последовал ответ, что в связи с перебоями в подаче электроэнергии в Тбилиси архив закрыт на неопределённое время.

Шебаршин Л.В. Цит. соч., с. 119.

Об определении в некоторые места Персии православных причтов. 1903–1905 // РГИА, ф. 796, оп. 184, д. 5340.

О миссии Архимандрита Софонии см. главу VIII, раздел 1.

Доклад протоиерея Виктора Синадского // РГИА, ф. 796, оп. 165, д. 1663.

См.: Новое торжество Православия. Обращение сиро-халдейских несториан в лоно Православной Церкви 25 марта 1898 г. СПб., 1898.