Сочинения по археологии и истории искусства. Том 3

Содержание

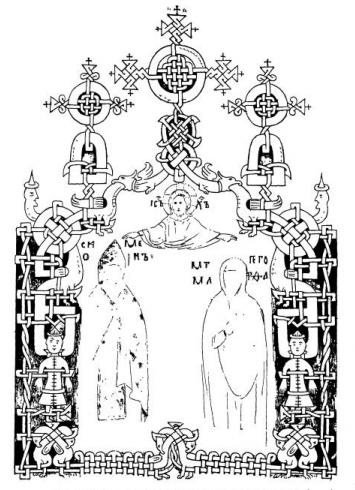

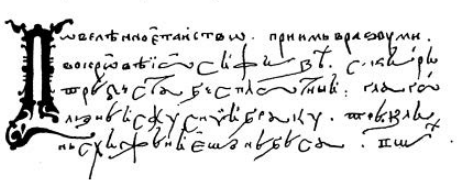

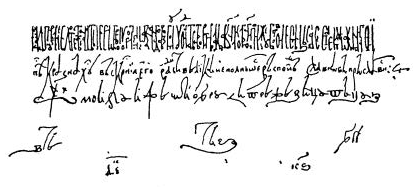

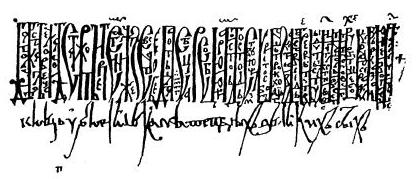

I. Русское искусство в оценке французского ученого II. Славянский и восточный орнамент по рукописям древнего и нового времени III. Новости русской литературы по церковному искусству и археологии Образцы письма и украшений из Псалтыри с восследованием по рукописи XV века, хранящейся в Библиотеке Троицкой Сергиевой Лавры под № 308 (481) V. Из Рима. Письма на имя председателя Общества Древнерусского Искусства VI. Для иконографии души VII. Несколько заметок при чтении одного церковно-археологического труда. (Н.В. Покровского: «Евангелие в памятниках иконографии, преимущественно византийских и русских» С.-Пб. 1892 г)

I. Русское искусство в оценке французского ученого

L`Art russe, ses origines, ses éléments constitutifs, son apogée, son avenir. Par Viollet le Duc. 261 pp. Paris V-e. A. Morel et C°. 1877.

L`Art russe. Parle R. P. J. Martinov de la Compagnie de Jésus (Extrait de la Revne de l`Art chrétien, II-e série, tome IX). 66 pp. Arras. Imprimerie de la Société du Pas-de-Calais. 1878.

Русское искусство Е. Виолле-ле-Дюк и архитектура в России от X-го по XVIII-й век. 24 стр., с 16 таблицами рисунков. Графа С.Г. Строганова. С.-Петербург. Типография Императорской Академии Наук. 1878 г.1.

Статья первая

Знаменитому французскому архитектору пришла на ум счастливая мысль написать книгу о русском искусстве, именно –об архитектуре,иконописи и орнаментике. Немногих материалов, какими мог по этому предмету располагать Виолле-ле-Дюк, оказалось совершенно достаточно, чтобы усмотреть в них сущность и стиль русского искусства, его происхождение, составные элементы и высшую точку его развития, сверх того, прозреть в его будущность и начертать самые пути, по коим оно должно шествовать. Книга имела невероятный успех и во Франции, и у нас. Как все выходящее из ряда вон, производила и не перестает еще производить она самые противоположные действия. Ее превозносят и порицают, ставят на пьедестал, как откровение истины, и топчут в грязь, как легкомысленный памфлет, ее встречают с симпатиями и сарказмами, по ней учатся, и над нею издеваются и смеются.

Автор задался отважной мыслью открыть настоящее национальное русское искусство, и своим открытием этой новой, доселе неведомой области изящного действительно изумил не только французов, которые вообще мало знают наше отечество, но и русских, для которых, надобно сказать правду, русское искусство – дело темное, спорное, мало известное, а для большинства – и вовсе не имеющее ни значения, ни интереса. Таким образом, самые обстоятельства воодушевляли к исследованиям и поискам, внушали решимость, придавали смелости и отваги. Надобно было нанести удар. Чтобы пробить кору невежества и равнодушия, под которой таилось искомое зерно открытия.

Каким же образом могло быть совершено такое капитальное открытие человеком, который мало знает Россию и ее историю и который имел под руками самые скудные материалы и пособия по вопросу, какой он взялся решить?

Вещи познаются из сравнения. Это общее место получило в настоящее время новый смысл, когда в науке водворилось господство сравнительного метода. Чтобы определить национальность в русском искусстве, надобно было решить, чем отличается оно от искусства других народностей Запада и Востока. Виолле-ле-Дюк своими образцовыми, настольными руководствами по архитектуре, мебели, орнаментике снискал всеобщую известность и уважение. Он отличный знаток художественных стилей, не только готического, романского, византийского, но и восточных, – в Сирии, Грузии и Армении, в Персии, Египте, Ассирии, Индии, Китае; что же касается до искусства французского, то он – решительно авторитет. Это один из самых даровитых мастеров своего дела, который с практической деятельностью соединяет обширные познания и тонкий вкус. Он изощрил проницательный взгляд свой многолетней опытностью и разносторонними наблюдениями. Стоит только взглянуть ему на художественное изделие, чтобы определить его стиль и эпоху. Полагаясь на свои знания и проницательность, он смело решает вопрос в стилях сложных, каковы византийский и романский. И в том и другом есть значительная примесь элементов восточных, сверх того, в романском во всей очевидности выступает элемент византийский. Потому во всяком изделии русском, будь оно византийского или романского происхождения, можно усмотреть стиль византийский – иранский, ассирийский, даже индийский и туранский. Таким образом, остроумию и отважности французского архитектора русское искусство предоставляло самое широкое поприще; а именно:

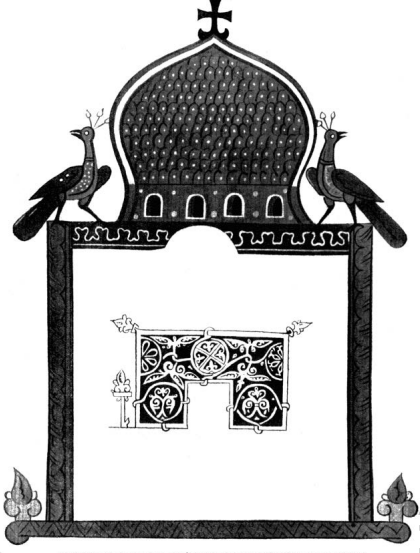

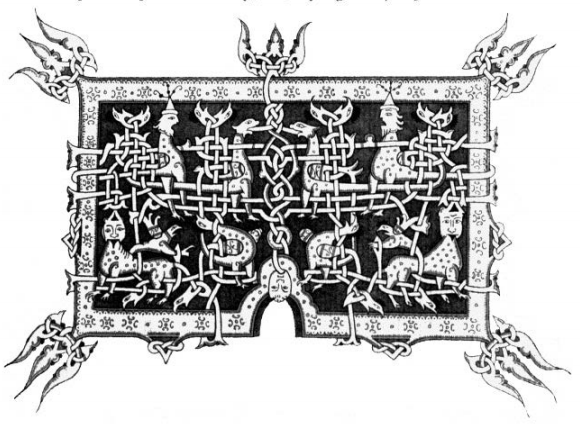

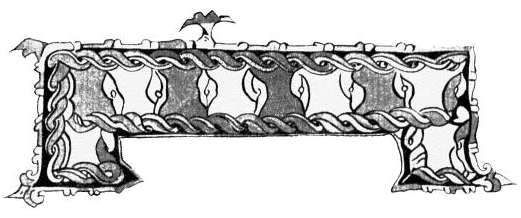

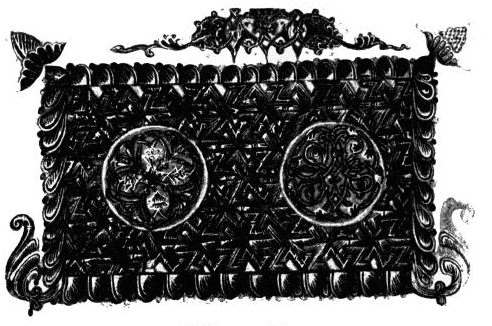

1. Заставка из греч. рукоп. Беседе И. Златоустого, принадлежавшей Иеремии, патр. Константинопольскому, X в. (Моск. Синод. Библ. № 128)

2. Заставка из Слов Григория Богослова X–XI в. (Моск. Синод. Библ. № 64)

На 1-ой таблице при стр. 33 приложены у него (рис.1 и 2) два снимка с византийских заставок X века; ту и другую он характеризует стилем славянским, несмотря на то, что первая – из рукописи,принадлежащей некогда патриарху Константинопольскому Иеремии. Необыкновенно смелая, но вместе с тем счастливаямысль, хотя бы в данном случае была и неуместна. Болгары в X веке, в блистательную эпоху царя Симеона,особенно могли осложнить своим влиянием разноплеменную, сборную национальность Византии и внести некоторые элементы в стиль ее искусства. Читатель отмечает 33-ю страницу в книге французского архитектора и ищет дальнейших подкреплений и более ясного и точного развития этой счастливой мысли, но – напрасно: автор вовсе забыл свою счастливую мысль; что же касается до болгар или сербов, то, как кажется, ему и в голову не приходила мысль о значении этих славян в истории письменности и литературы древней Руси; потому нигде в книге даже не упоминается о них. Надо полагать, что под славянским автор разумеет только русское. Иначе никак нельзя бы было себе объяснить, почему обе эти византийские заставки X века названы у него не византийскими, а русскими. Но тогда новое недоразумение. Русская письменность не восходит древнее XI века. Не слишком ли уже смело со стороны французского ученого отыскивать русские заставки в рукописях X века?

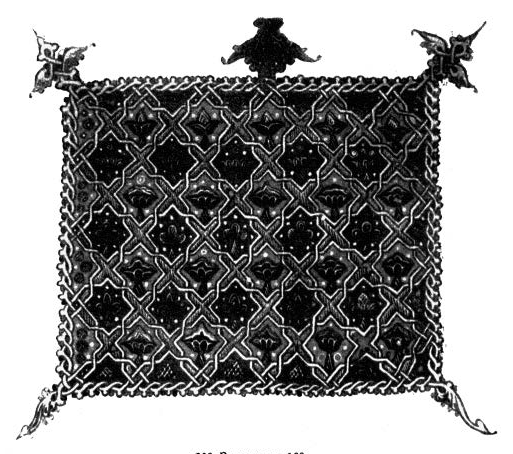

На стр. 55, по поводу двух заставок из Евангелия, приписываемого XIII веку, в Московском Архангельском соборе – табл. V – читаем следующее: «1-й орнамент (рис. 3), как по форме, так и по гармонии тонов, напоминает искусство не византийское, персидское или арабское, а искусство, принадлежащее желтым расам центральной Азии. 2-й орнамент (рис. 4) сохранил некоторые следы искусства персидского, но он туранский по соединению тонов». Наблюдение это обобщается следующей мыслью: «в русских рукописях до XV века, то есть, до падения Восточной империи, можно усмотреть следующее: с одной стороны, влияние византийское чистое, или скорее работу мастеров византийских; затем, в произведениях собственно русских – это византийское влияние, замечательно усложненное элементом славянским, азиатским и примесью туранскойи притом в

3. Заставка из Евангелия XII–XIII в. Моск. Арханг. собора

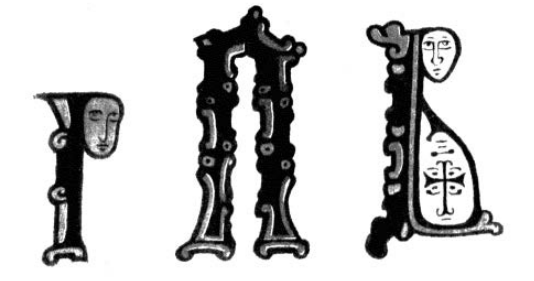

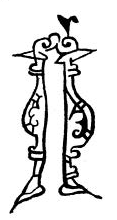

пропорциях самых различных». Рукопись Архангельского собора действительно явление очень замечательное. Сначала замечу, что по прописным буквам она носитна себе очень ранний характер, не только начала XIII века, но даже и XII века. По буквам заглавным представляет грубое, неумелое воспроизведение букв Евангелия Остромирова 1056–1057 г. и Мстиславова 1125–1132 г., что между прочим явствует из начертания букв В и Р: весь верхний овал буквы В и овал буквы Р наполняется изображением человеческого лица; оно очень красиво и довольно натурально в Евангелии Остромировом, уже менее изящно в Мстиславовом и, наконец, очень дурно в рукописи Архангельского собора, однако все же не так безобразно, как приведено в V таблице у Виолле-ле-Дюка, по Истории русскогоорнамента г. Бутовского. В этом издании неудовлетворительно были избраны образчики орнаментов из рукописи Архангельского собора, особенно в буквах, которые носят на себе явственный отпечаток византийско-болгарского происхождения, как это можно видеть в самой рукописи на листах: 15, 15 об., 21, 51, 57 об., 88 (рис. 5), 91, 93 об., 122, 170 об., 187 об., 242,247 об., 253 об. (рис. 6).

4. Заставка из Евангелия XII–XIII в. Моск. Арханг. Собора

Кроме упомянутых лиц, буквы эти состоят из византийских орнаментов, каковы:цветы, листы и веточки, перевитые ремни, колонны с перемычками и коленцами или с узлом из ремней посередине, византийский крест (рис. 7) в нижнем овале буквы В, или (рис. 8) зверь с длинным хвостом и т. п. Что касается до характеристической приметы человеческих лиц, то она господствует и в рукописях южнославянских древнейшей эпохи. Буквы с этим орнаментом можно видеть в болгарском Евангелии XII века, из библиотеки профессора Григоровича, поступившем в Московский Публичный Музей; например, на лист. 66 и 99 об. буквы В и Р (рис. 9); обе писаны киноварью, как и прочие заглавные буквы, а в верхних овалах обеих букв изображено лицо: глаза, нос, рот–чернилами, а на щеках ударено киноварью; со лба по обе стороны спускаются завитки, тоже киноварью, будто кудри волос на голове.

Такова история орнамента в Евангелии Архангельского собора XII–XIII в. Через Остромирово Евангелие он восходит к болгарским оригиналам; А, так как Виолле-ле-Дюк усматривает – как уже замечено – славянское в орнаменте византийском, то как же надобно понимать этих азиатских славян, туранцев и людей желтого племени, коих он призывает для совокупного воспроизведения орнаментов нашей русской рукописи? Кто эти азиатские славяне? Где наложили они свою руку на украшения Архангельского Евангелия, в России или Греции? Были это русские или болгары? Даже в тех заставках, которые приведены у Виолле-ле-Дюка, стиль византийский заметен; в других заставках, не вошедших в

5. Г 6. П 7. В

5–7. Из Евангелия XII–XIII в Моск. Арханг. Собора

8. В– Из Евангелия XII–XIII в.Моск. Арханг. собора

9. Р– Из болг. Евангелия Григоровича (Моск. Рум.Муз. № 1690)

издание г. Бутовского, например, в рукописи на листах 43 об., 106 об., 184 об., стиль этот еще очевиднее; но оно аляповато замазан писцом, который, вместо того, чтобы воспроизвести его тонкими очерками и нежными красками по золоту, мазал широкой кистью, щедро макая ее во все краски, какие только были у него под рукою – это именно: вкрасную, желтую, зеленую и синюю. Оттого те же рисунки, что в Остромировом Евангелии или в болгарском Григоровича, получают у него, на беглый взгляд, совершенно другой характер.

Итак, остается уступить на долю желтой расы в нашем Евангелии только как выражается вежливо Виолле-ле-Дюк – гармонию тонов: мы – русские – свои люди с писцом этой рукописи; потому не обидим его памяти, более дорогой для нас, нежели для французского архитектора, если эту вежливую фразу переведем невзрачною пачкатнею, происшедшей от неумелости и недостатка в материале для раскраски; потому что мы знаем и другие русские рукописи, и древнее этой, и ей современные, с заглавными буквами и орнаментами, такой же широкой кистью раскрашенными, однако, благодаря более тонким очеркам, не потерявшими своего византийского облика. Таково, например, Туровское Евангелие, приписываемое к XI веку (изданное в facsimile Виленским учебным округом), Иоанн Лествичник XII века, в Румянцевском музее № 198, из которого приведены орнаменты и буквы на XXIII таблице в издании г. Бутовского, но, к сожалению, не отличены нумерацией от букв и орнамента Добрилова Евангелия, помещенных там же.

В пользу французского ученого может быть приведена следующая мысль, на которую надобно обратить особенное внимание.

Неумелость или грубость в воспроизведении чужого оригинала не есть только личные качества мастера, но и результат привычки, плод воспитания, коему подвергался глаз в известной обстановке. В данном случае, неумелость и грубость писца рукописи Архангельского собора могли быть воспитаны на почве туранцев и людей желтой расы. Потому его орнамент и стал будто бы настоящим русским. С этой целью, может быть, он и приводится в знаменитой книге.

В старину, когда все грубое, гадкое и вообще неизящное называли готическим, когда восхищались бездарными поделками псевдоклассической литературы, а грубую народную поэзию презирали, как принадлежность подлой черни, тогда, конечно, грубость или варварство в художественном стиле не могли быть понимаемы так, как они разумеются теперь. Грубость народной поэзии оказалась теперь не в пример изящнее большинства произведений так называемых образцовых писателей, а термин gothique, которым когда-то ругались, теперь характеризует произведения одного из самых лучших художественных стилей.

Грубость народной поэзии живуча, как сам народ, который ею пользуется; она столько же повсеместна в стране, как и народ, занимающий страну. Но не такова грубость и неумелость писца сказанной рукописи. Это явление чисто случайное, исключительное. Перелистайте все русские орнаменты от XI до XV века в издании г. Бутовского: все они самым резким образом отличаются по «гармонии тонов» от этой рукописи. Следовательно, это вовсе не та дорогая для народа грубость и неумелость, с которой он, как со своим природным свойством, никогда и нигде не расстается. Он ее не знал, этой невзрачной пачкатни, ни прежде, в XI веке, ни после, в последующих за тем столетиях; он приучал свой глаз к совершенно иному сочетанию красок в XIII и XIV столетиях, которое более соответствовало его вкусу и навыку.

Прежде чем приступлю к рассмотрению рукописных орнаментов этих последних столетий, надобно сказать два слова об орнаментах скульптурных или прилепах суздальской архитектуры XIIвека. На основании исследований графа С.Г. Строганова2 и графа А. С. Уварова3, составилось в нашей ученой литературе господствующее мнение, что эти суздальские орнаменты носят на себе отпечаток романского стиля, благодаря участию иноземных, именно, немецких мастеров, которых тогда вызывали князья для сооружения каменных храмов. К этому предмету я еще буду иметь случай воротиться потом, а теперь только замечу, что французский архитектор, потому ли, что вовсе не знает литературы по вопросу о суздальском орнаменте, или же не находит нужным удостоить ее своего внимания, в разрез установившемуся мнению, решительно утверждает, что орнаменты Дмитриевского собора во Владимире носят на себе самый явственный характер азиатский (стр. 64), в доказательство чему приводит из них, между прочим, один листок, в котором видит сродство с каким-то бронзовым индийским фрагментом брахманической эпохи XIV столетия, находящимся в коллекции самого автора. В эту эпоху стиль византийский заметен; в других заставках, не вошедших в изданиестиль византийский заметен; в других заставках, не вошедших в изданиет – утверждает он – Индия и Персия формулируют элементы русской архитектуры, равно как и ее орнаментации (стр. 66).

Об архитектуре будет речь впереди; теперь же буду продолжать об орнаменте. Он одинаково господствует и в архитектуре, и в мелких изделиях утвари и одежды, и особенно в украшении заглавных букв и заставок в рукописях, и во всех этих отраслях искусства и ремесла определяет их общий стиль и эпоху. Преимущественно обращу внимание на рукописи, как потому, что это у нас в России самый богатый и разнообразный материал для истории орнамента, так и особенно потому, что, благодаря точности в определении места и времени происхождения рукописей, можно с большей определительностью и ясностью проследить местное и историческое развитие этой художественной формы. Заглавная буква, с художественным украшением, стоит крепко при тексте, составляя его нераздельную часть, сопутствует его происхождению и истории. Сверх того, орнамент в букве, соединяя в одно целое грамотность с художественным стилем, вводит нас некоторым образом в мир художественных представлений писца и его старинных читателей, дает понятие о их вкусах, воспитываемых написанием или чтением рукописи. На Западе рукопись не имеет такого первенствующего значения в истории художества, как у нас, потому что роскошное разнообразие в произведениях прочих искусств отодвигало там скромную работу писца на второй план. Потому же археологи русские с большим вниманием относятся к украшениям своих рукописей, нежели западные. Доказательством служит сам Виолле-ле-Дюк. Хотя главным материалом для его книги было издание «Истории русского орнамента» г. Бутовского, по греческим и русским рукописям, однако он далеко не умел этим материалом пользоваться, как это видно из того, что, постоянно приводя из этого издания заставки, он плохо обратил внимание на русские заглавные буквы, которыми значительно восполняется художественное содержание орнамента и в большей точности определяется стиль самой заставки, как это было уже мною показано на Евангелии Архангельского собора XII–XIII века.

Следующие мои замечания я направляю к тому заключению, что если б знаменитый автор словарей французской архитектуры и мебели рассмотрел с надлежащим вниманием отношения русского орнамента к византийскому и романскому, то пришел бы к иным результатам в определении русского искусства.

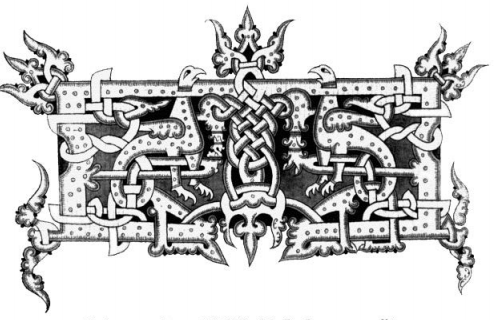

Кому случалось перелистывать русские рукописи, от второй половины XIII столетия до начала XV, тот, конечно, не мог не обратить своего внимания на замечательную выдержанность общего им всем одинакового характера в стиле изукрашенных заглавных букв и заставок. Это – затейливое сплетение ремней и веток с разными фантастическими животными, с птицами, у которых иногда человеческие головы, со зверями, хвост которых извивается веткой, оканчивающейся листком, особенно с драконами и змиями, которые из своей пасти выпускают ветку, а своим хвостом перевивают зверей и других чудовищ, наконец, с человеческими фигурами, руки и ноги которых вплетены в эти перевивы из ремней и змеиных хоботов. Существенной характеристикой стиля оказывается здесь нарушение или искажение и разложение естественных форм природы животной и растительной, при самом подчинении их целой группе, связанной извитиями, которые то насильственно рассекают эти формы, то так незаметно с ними сливаются, что глаз не может уследить, где оканчивается животное или растение и где начинается ремень, переходящий в змею. В этом хаосе сплетений всякая естественная форма принимает вид чудовища, которое, однако, рассчитано не на то, чтобы пугать воображение, а не то, чтобы затейливостью группы, или, точнее, симплегмы, произвести игривое впечатление. Стиль этот вполне соответствует романскому на Западе. XIV век – есть цветущая его эпоха у нас, и именно в орнаменте русских рукописей. В течении целого столетия постоянное повторение одних и тех же сюжетов привело к замечательно художественной обработке этих фантастических групп, связанных игривыми линиями перевития. В тонком киноварном очерке, фигуры эти, – обыкновенно белые, со светло-желтыми нежными полосками и с черными кружками, чешуйками или черточками, – выступают на синем, красном или зеленом и даже на черном фоне. Фраза, не кстати сказанная французским художником о рукописи Архангельского собора, вполне применяется к этому русскому орнаменту XIV века, отличающемуся действительно «гармонией тонов».

Орнамент этот заслуживает особенного внимания по вопросу о самой сущности древнерусского искусства. Он содержит в себе результаты всего предшествовавшего развития в украшениях нашей письменности, начиная с Остромирова Евангелия, захватывает собой ранние следы доисторических впечатлений, открываемые в раскопках курганов и засвидетельствованные историей, этнографией и преданиями или легендами, узаконивает права собственности и наследия за орнаментацией суздальской архитектуры XII столетия, и вместе с тем свидетельствует о родственных связях с южными славянами и Византией. Для ясности изложу результаты своих наблюдений в кратких положениях, под отдельными рубриками. Ограничиваюсь только положительными фактами по рукописям и некоторым памятникам искусства, с точными указаниями времени и места их происхождения, вовсе не касаясь вопроса о восточных влияниях на стили византийский и романский, который далеко уклонил бы меня от предполагаемой мною цели4.

1) Русский орнамент XIV века – буду означать его этим веком, как временем полнейшего развития – состоит из двух главных элементов: из ременных и преимущественно змеиных сплетений и из чудовищ, куда причисляю и все фигуры животных и людей, потерявших натуральность под печатью условного стиля.

2) Оба эти элемента и в византийских, и в южнославянских, а также и русских рукописях сначала идут отдельно, особняком, не смешиваясь друг с другом.

3) Слияние это произошло сначала в заглавных буквах и потом уже в заставках. В рукописях византийских оно ограничилось буквами, в южнославянских же и русских в равной степени развилось в буквах и заставках.

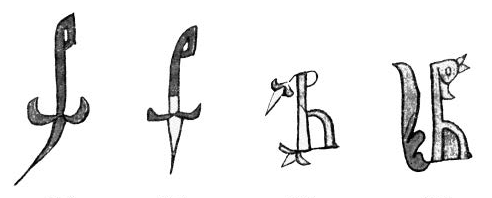

4) В византийских рукописях, благодаря натурализму и изяществу в живописной раскраске с золотом, фигура животного, обыкновенно птички, или фигура человека отделяется от корпуса буквы, стоя при ней, как изящная раскрашенная статуя при архитектурном здании. См., например, (рис. 10–11), в издании Истор. русск. орнам. Бутовского, табл. XV, из рукописи XI–XII века. Затем, суставы букв, колонки и овалы, выступы и перекладины, из членов архитектурных превращаются в животных сливая таким образом орнамент геометрический с орнаментом царства животных. Блистательный образец таких букв предлагает

10. А 11.С

10–11. Буквы А и С из Сборника Святославова 1073 г.

византийская рукопись Акафиста Пресвятой Богородицы, в Синодальной библиотеке, отнесенная Вагеном к XII веку по художественным украшениям первой половины этой рукописи, но по второй половине принадлежащая к XIV веку5. Для нашей цели это все равно, будет ли и первая половина XII-го или XIV век. Если изукрашенные буквы принадлежат XII в., то ими отлично объясняются начала чудовищного или романского стиля в буквах Остромирова Евангелия 1056–1057 г.; если же он – XIV века, то предлагают изящный, во вкусе чисто византийском, пандан к русскому орнаменту того же столетия. Дракон или змий с головой чудовища и с птичьим клювом, украшенный листвой, составляет обыкновенно всю букву, или же два таких же змия, если это нужно для начертания таких букв как Т или Н. Сверх того, в букве Т нарисованы человеческие лица: четыре в профиль, по два вместе, как у Януса, и одно enface, будто выходящее из змеиного чрева. Ближе к перевитиям русского орнамента стоит буква Y. Каждая из частей рогульки состоит из змия с головой: одна голова увенчана короной, для другой головы этому украшению помешала рамка заставки сминиатюрой. Завитком одного изи змиев скрепляется угол рогульки. Под завитком получеловеческое-полузвериное рыло, из пасти которого вниз спускается ремень, захватывающий, как подпруга, под живот какое-то четвероногое животное, которое, ступая на своих лапах, составляет пьедестал всей буквы.

12.В – из Остромирова Евангелия

5) В ближайшей связи с буквами этого византийского Акафиста состоят буквы Остромирова Евангелия, в которых из листов геометрически, архитектурно построенной буквы там и сям выступает то человеческое лицо, то звериная морда. Замечателен, между прочим (рис. 12), грифон, полуптица-полузверь, крылатое животное с лапами, составляющее нижний овал буквы В. Такой же грифон изображен в медальоне в стенной живописи на лестнице Киево-Софийского собора, с головой, обращенной к чудовищному рылу извивающегося под его ногами змия6; затем, между прилепами Дмитриевского собора во Владимире, 1197 г., встречается он особенно часто7; наконец, является одной из самых распространенных фигур в орнаменте русских рукописей XIII–XIV в., как это можно видеть в издании г. Бутовского, табл. XXXIII–XLIX. Эта фигура, ведущая свое происхождение с иранского Востока, чрезвычайно распространена в стиле романском, на Западе8. Она, можно сказать, коренится в самой почве, по которой совершалось переселение народов с Востока на Запад, чему свидетельством может служить скифский грифон из Луговой Могилы, с которого снимок приведен у Виолле-ле-Дюка на стр. 12. Я уже проследил выше историю человеческого лица в буквах от Остромирова Евангелия до начала XIII столетия. Замечу мимоходом, что этот орнамент встречается и в романском стиле, на Западе; например, в одной рукописи XII в., Лаонской библиотеки, в овале буквы Р изображено человеческое лицо, а нижний конец завершается звериной мордой с высунутым языком; ранний образец этого же сюжета встречается в Лаонской же рукописи VII в9.

6) Гораздо ближе русский орнамент из сплетений подходит к тем византийским буквам, которые состоят из змеиных перевивов; например, в византийских рукописях: 1022 г., П, в котором каждый из столбиков обвивает змея, выпуская из своей пасти жало; 1044 г., Е, описываемое змеей, а из средины змеиного полукруга выходит человеческая рука с протянутыми пальцами; 1063 г., О, состоящее из змеи, перевивающей свой хобот узлами, со звериной пастью, коей пожирает какую-то фигуру; 1118 г., Т, колонну которого обвивает змея, и вся буква получает вид креста со змеей10.

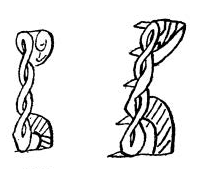

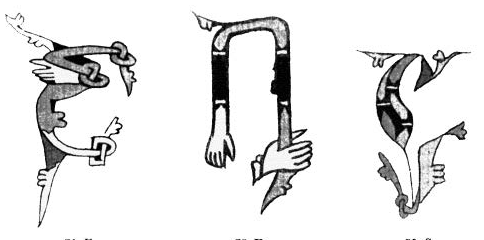

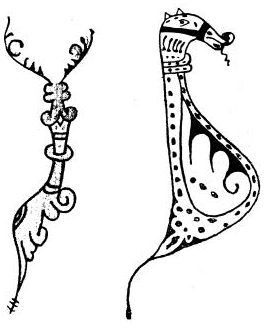

7) Еще ближе подходит русский орнамент к буквам в южнославянских рукописях, как это явствует в упомянутом уже выше болгарском Евангелии XII века, от профессора Григоровича поступившем в Московский Публичный Музей; например, буква В, в виде извивающейся змеи, л. 63 об.; Р, овал которой представляет голову чудовища, л. 99; в Хиландарском Паремейнике, тоже вывезенном проф. Григоровичем из Болгарии, ныне в Московском Публичном Музее: Р, в виде змеи, л. 29, или (рис. 13) змея перевивает столбик этой буквы, л. 13; С (рис. 14 и 15) из двух змей, пасти коих по обоим концам этой буквы, л. 24 и 72 об.; тоже из двух змей Т, Х и Ж (рис. 16), л. 19 об., 35 об. и 48; особенно любопытна буква В (рис. 17), оба овала которой состоят из головы чудовища, л. 23.

8) Чем небрежнее и беднее писаны украшения в византийских и южнославянских заглавных буквах, тем более теряют они в натуральности изображаемых предметов и тем более подчиняются условному стилю чудовищ, сплетающихся со змеями. Это особенно видно в украшениях, писанных чернилами или только одной какой-нибудь краской, обыкновенно киноварью. В них роскошный орнамент византийских рукописей, копирующий мозаику и эмаль, переходит уже в затейливые узорочьи каллиграфа.

15.С

14.С

13. Р

13–15. Из Хиландарского Паремейника XII в. Григоровича (Моск. Публ. Муз. № 1685)

16. Ж 17. В

16–17. Из Хиландарского Паремейника XII в. Григоровича (Моск. Публ. Муз. № 1685)

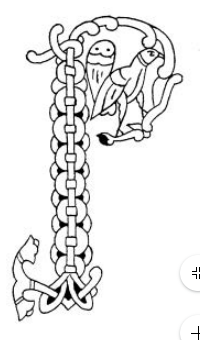

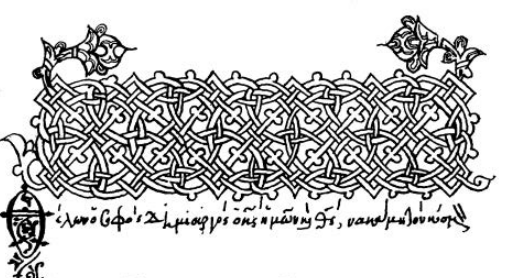

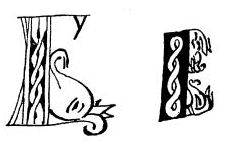

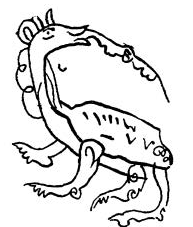

9) Факт высокой важности для истории перехода сплетенного из змей орнамента заглавных букв – от южных славян к нам на Русь еще в XI в. предлагает знаменитая рукопись Григория Богослова в Императорской Публичной библиотеке в С.-Петербурге, писанная на наречии древнеболгарском, но со следами руки одного или нескольких русских переписчиков. При малом умении и при недостатке в материалах для раскраски, писец, выводивший тонкой тростью заглавные буквы и некоторые чертежи, коими пришла ему фантазия кое-где украсить рукопись, нашел для своего убогого мастерства посильную задачу в неестественных фигурах чудовищного стиля и в немудреных змеиных сплетениях. Для примера указываю (рис. 18) на букву М, всю переплетенную узлами и завитками змеиных хвостов и со змеиными головами по обоим концам столбиков этой буквы. Рукопись эта, во всем согласная с последовавшим в XII–XIV столетиях в Новгороде же еще в 1276 г., как видно из приписки на л. 25211.

10) В русских рукописях XII в. сплетенный из фигур животных и чудовищ орнамент продолжаетразвиваться в заглавных буквах, но отсутствует в заставках, которые все еще носят на себе традиционный характер византийский и, если допускают птиц или животных, то помещаются они отдельно, на выступах или наверху заставок, по обычаю византийскому.

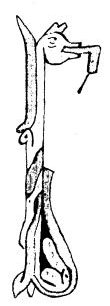

11) Превосходный документ, до убедительной очевидности свидетельствующий о переходе чисто византийского орнамента к сплетениям и чудовищам варварского или романского стиля, представляют нам заглавные буквы Юрьевского Евангелия 1120–1128 г., составляющего в этом отношении в письменности новгородской, и по стилю, и по времени, связующее звено между памятниками XI в., представляющими высшее развитие сплетенного орнамента. Из 65 заглавных букв Юрьевского Евангелия, которое по этому предмету в желаемой полноте исчерпано на трех таблицах, XIX–XXI, издания г. Бутовского, до 20 букв принадлежат бесспорно к узорочьям из сплетенных животных и чудовищ, другие же представляют более

19. П – изЕвангелия Юрьевского 1120–1128 г. (Моск. Синод. Библ. № 1103)

18. М – из СловГригория Богослова XI в. (Имп. Публ. Библ. № 16)

или менее искусные копии с византийских оригиналов, как букв геометрического орнамента в архитектурной форме, например, П (рис. 19), или же из листвы и ветвей, например, Р (рис. 20), в виде пальмовой ветви с византийским завитком, которую держит рука, так и букв, хотя состоящих из животных, а иногда и из фигур человеческих, но, согласновизантийскому стилю, не связанных переплетами ремней.

20–22. Р – из Евангелия Юрьевского 1120–1128 г. (Моск. Синод. Библ. № 1103)

23–24. В – из Евангелия Юрьевского 1120–1128 г. (Моск. Синод. Библ. № 1103)

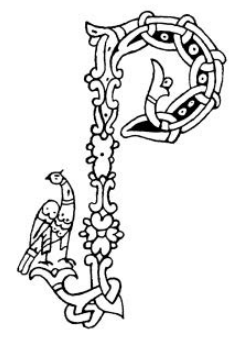

Например, (рис. 21), на выступе византийского лиственного завитка сидит птица или стоит животное, иногда (рис. 22) птица в овале, описываемом древесной ветвью, клюет ее листок; иногда (рис. 23) зверь стоит у столбика, образующего часть буквы, дополняя ее овалом своей фигуры. В одной букве (рис. 24) у столбика стоит конь, с чепраком на хребте; в другой (рис. 25) две человеческие фигуры, совсем в иконописном стиле, подошли к раке или саркофагу, стоящему на земле;напротив того, третья буква, именно Р (рис. 26), состоит из обнаженной человеческой же фигуры, держащей в руках ветвь с листьями и цветком, которая, образуя верхний овал буквы, опоясывает потом обнаженную фигуру и, завиваясь назад, спускается до ее ног византийским завитком. Из фигур, хотя тоже не сплетенных еще ремнями, замечательна, как один из элементов переплетенного русского орнамента XIV в., царь-птица, т. е. по пояс человек в венце, а остальное птица с крыльями, хвостом и лапами. Такую фигуру встречаем в орнаменте XIV в. по изданию г. Бутовского на табл. XLII и XLV, но еще чаще вообще грифона или дракона с человеческой головой, с завитком на голове или же в остроконечной шапке. Царь-птица вошла и в прилепы Дмитриевского собора во Владимире, 1197 г12. Получеловек-полуптица фигурирует и в романском стиле на Западе, например, в буквах одной рукописи Лаонской библиотеки XII в.13; или же крылатое животное с человеческой головой в короне на одной капители14.

25.В – Из Евангелия Юрьевского 1120–1128 г. (Моск. Синод. Библ. № 1103)

12) Вплетение зверей и птиц, грифонов и драконов в ремни, иногда оканчивающиеся змеиной головой или рылом чудовища, замечаемое в целой трети заглавных букв Юрьевского Евангелия, продолжает развиваться в XII и XIII вв., как это видно в Евангелии Добриловом, 1164 г., и в другом Евангелии Румянцевского же Музея, XII–XIII в., под № 104, см. у г. Бутовского табл. XXXIII, XXXIV, XXXV и XXXVII. Но во всех трех рукописях очевидно еще господство византийского стиля, чем он существенно и отличаются от русского орнамента XIV в. Сверх того, Евангелие под № 104, весьма недостаточно эксплуатированное в издании г. Бутовского, представляет некоторые характеристические орнаменты изящного иконописного стиля, уже невозможные в чудовищных сплетениях XIV в.; например, в изображении буквы Р, верхний овал которой представляет или нимб вокруг увенчанной короной головы юноши enface, в размере бюста, лист 11 об., или же с заостренным верхом излучину образка, на котором написан такой же бюст царственного юноши, лист 45 об., или, наконец, в кругу старательно и довольно – фигуру орла, лист 86, в том скульптурном, условном стиле, в каком эта птица изображена между прилепами Дмитриевского собора 1197 г., согласно с таким же изображениями на Западе в стиле древне-романском15.

26 Р – из Евангелия Юрьевского 1120–1128 г. (Моск. Синод. Библ. № 1103)

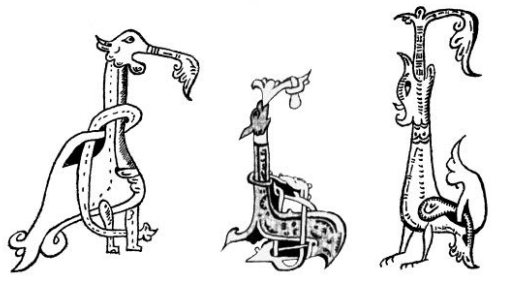

13) Дальнейший переход от этих трех рукописейXII и начала XIII в. к орнаменту XIV в. составляет Евангелие 1270 г. в Румянцевском Музее, под № 105, к крайнему сожалению не принятое в число материалов в издании г. Бутовского. Буквы чудовищного стиля из грифонов и драконов не только вполне соответствуют русскому орнаменту XIV в., но своей затейливостью во многом его дополняют, по крайней мере в том объеме, в каком этот последний орнамент представлен в издании г. Бутовского, табл. XXXV–XLIX. См., например, в рукописи листы: 12 об., 13, 37, 97, 152, 155 об., 157 об. Здесь же обращу внимание на следующие орнаменты. В (рис. 27) – столбик из перевитых ремней, верхний овал из ветви с завитком, а в нижнем овале из корня двух ветвей поднимается на шее человеческая голова, в профиль, в остроконечной шапке, л. 88 об.; еще затейливее буква В – из птицы или грифона, хвост которого извивается змеиными хвостами, а голова тоже человечья, в профиль, и тоже в остроконечной шапке, л. 133 об., 148.Еще тоже В: столбик, в самой середине своей проходит через голову чудовища и выходит из его пасти; к столбику подходит конь, которому и принадлежит собственно эта чудовищная голова, хотя по правилам живописи ни коим образом не прилаживается к его шее; верхний завиток буквы составляет змеиная голова, выпускающая из своей пасти ветвь с листвой, л. 147. Наконец, иконописный стиль сохранился в двух экземплярах буквы Р, столбики которых состоят из переплетенных ремней, а внутри верхнего овала по человеческой голове в царском венце, одна бородатая, другая (рис. 28) юная, безбородая, обе enface, лл. 29 об. и 39 об.

14) Сверх более роскошного сплетения, орнамент XIV в. отличается от рукописей XII и начала XIII в. разнообразием и богатством колорита, именно той гармонией тонов, о которой было сказано выше; тогда как орнамент в Юрьевском Евангелии писан киноварью по белому полю пергамента, а в Добриловом и Музейном № 104 частью тоже по белому, частью по красному, так что красные очерки, сливаясь с красным же фоном, оставляют внутри его пробел самого рисунка, в рукописях XIV в. пробелы эти выступают, как упомянуто выше, по синему, зеленому, даже по черному фону. Сверх того,

27 В

28 Р

27–28. Из Евангелия 1270 г. (Моск. Рум. Муз. № 105)

пробелы нежно расцвечены светло-желтой краской, что в XII в. еще не вошло во вкус. И относительно раскраски Музейное Евангелие 1270 г., под № 105, представляет переход от тех трех рукописей XII–XIII вв. к гармонии тонов XIV. В этом Евангелии орнамент иногда выступает не только по красному фону, но и по синему или зеленому, а также и по желтому, и самый рисунок наведен желтоватой краской.

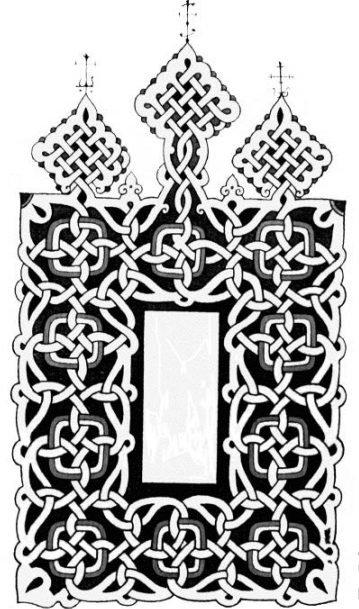

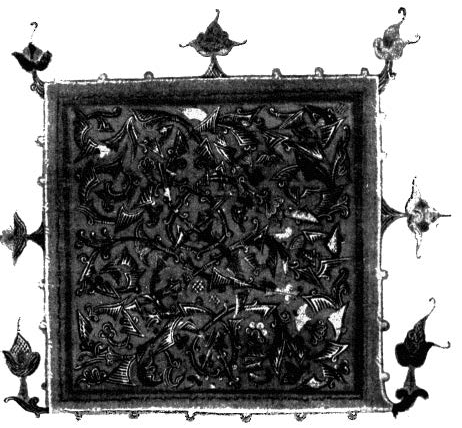

15) Доселе была речь только о заглавных буквах. Теперь обращаюсь к заставкам. Самый существенный принцип в русском рукописном орнаменте состоит в том, что роскошная в своих затейливых извитиях заставка XIV в., в исторической последовательности, непосредственно развилась из буквы, через посредство орнаментов которой и восходит она к своим ранним источникам и оригиналам не только XII в., но и XI в. Заставка XIV в. есть только перенесение на более широкое поле и в больших размерах того же самого орнамента, который возник и развивался при самом писании рукописи, в красной строке с заглавными литерами. Эта связь художественного узорочья с буквой текста постоянно поддерживала в рукописном орнаменте предание, воспитывала в переписчиках единство и выдержанность стиля и преграждала путь всякому чуждому влиянию, не согласному с общим строем, делала его вовсе невозможным.

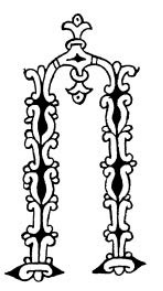

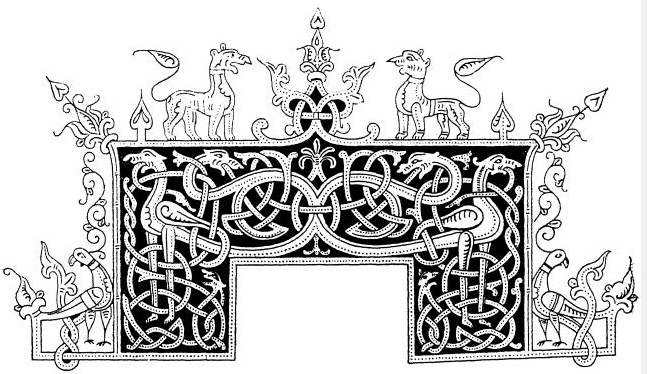

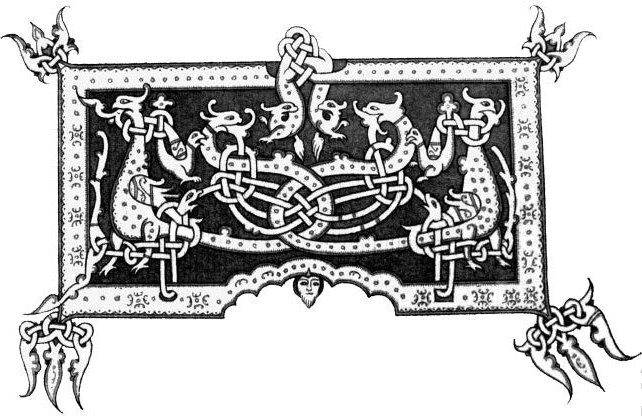

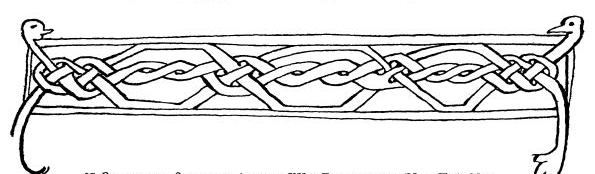

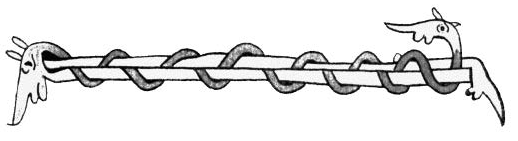

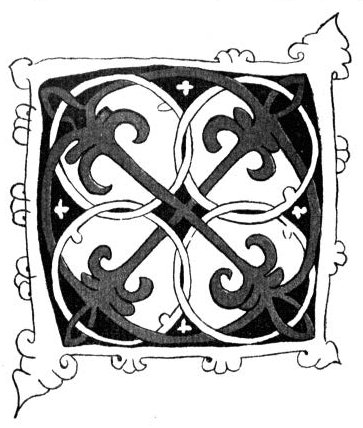

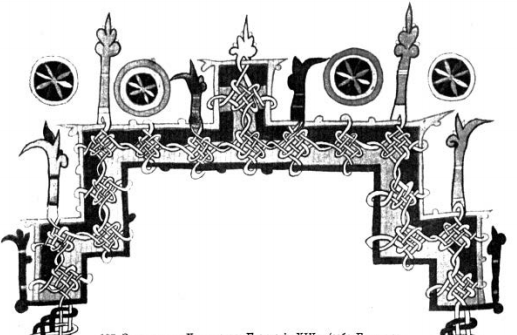

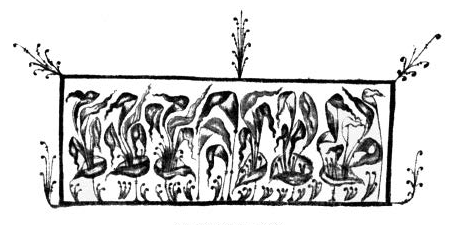

16) Переход сплетенного из чудовищ орнамента из заглавных букв в заставки совершался в исторической последовательности. Заставка на 1-м листе Юрьевского Евангелия, подобно заставкам на 3-м листе Изборника Святославова 1073 г., представляет храм в византийском стиле, с крестом наверху, и, по византийскому же стилю, по сторонам, не обеих арках, по павлину, а ниже на выступах, по обеим сторонам, птицы и звери16. В Добриловом Евангелии 1164 г. заставки (рис. 29) малые – обыкновенного византийского орнамента из жгутов или из кружков с листвой, а большая представляет тоже храм с куполом в форме луковицы, по сторонам тоже павлины или фазаны, см. у г. Бутовского табл. XXIV и XXV. Затем являются в заставках чудовища, но еще не вплетенные в ремни, а стоящие или наверху заставки, по византийскому обычаю, помещавшему там же павлинов, голубей и т. п., или же и в самой заставке, но на пустом месте, свободном от ременного переплета; например, в одной рукописи Синодальной библиотеки 1252 г17. Наконец, животные и чудовища помещаются и отдельно, на верху заставки и по бокам на выступах, и внутри ее – вплетенные в змеиные хвосты; как, например, в Музейном Евангелии XII–XIII в., № 104 (рис. 30), у г. Бутовского, табл. XXVII и в Евангелии Музейном же 1270 г., № 105.

17) Восходя к древнейшим источникам и оригиналам русского орнамента, мы замечаем, что заставки из змеиных хвостов и со змеиными головами более были распространены в письменности южнославянской,

29. Заставки, большая и малая, из Добрилова Евангелия 1164 г. (Моск. Рум. Муз. № 103)

30. Заставка из Евангелия XII–XIII в. (Моск. Рум. Муз. №104)

нежели в византийской. Такие заставки очень обыкновенны в болгарских рукописях уже XII в., а именно в вывезенных профессором Григоровичем из Болгарии и теперь принадлежащих Московскому Публичному Музею: в Хиландарском Паремейнике пять заставок со змеями, лл 1, 34 (рис. 31), 99, 104 и 108; в Охридском Апостоле, с отрывками глаголитского письма, две заставки, лл 100 об. и 105 об.; в болгарском Евангелии одна заставка, л. 53 об. Из византийских заставок со змеиными головами и хвостами укажу на находящуюся в греческом Евангелии 1199 г., в Синодальной библиотеке18.

18) Наконец, самый ближайший источник и образец сплетенного с чудовищами орнамента в русских заставках XIV в. дают нам те же южнославянские рукописи. Блистательное доказательство этому представляет знаменитая сербская рукопись Шестоднева Иоанна ексарха болгарского 1263 г., хранящаяся в Московской Синодальной библиотеке, под

31. Заставка Хиланд. Паремейника XII в. Григоровича (Моск. Публ. Муз. № 1685)

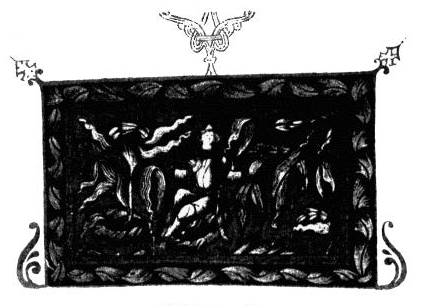

№ 345. Заставка (рис. 32), под которой писано заглавие Шестоднева19, раскрашенная киноварью и зеленой и желтой красками, в рамках еще византийского узора, представляет двух грифонов, хвостами вместе, а головами врознь, переплетенных и связанных извивами двух змиев, головы которых, поднимаясь по обе стороны над головами грифонов, испускают из своих

32. Заставка из Шестоднева Иоанна экзарха болгарского 1263 г. (Моск. Синод. Библ. № 345)

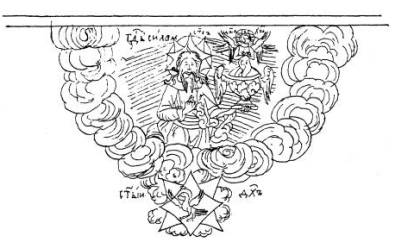

пастей по византийскому завитку. Заставка (рис. 33) из Погодинской Минеи XIV в., приведенная по изданию г. Бутовского в книге Виолле-ле-Дюка на табл. IX, при стр. 81, до такой очевидности сходствует с сербской заставкой Шестоднева 1263 г., что обе они кажутся копиями с одного общего оригинала, отличающимися одна от другой самыми незначительными вариантами.

33. Заставка из Минеи XIV в. (собр. Погодина Имп. Публ. Библ. № 14)

Даже четырехугольная рамка заставки в обеих копиях одинаково разрезана внизу пополам змеиными хвостами; только византийский узор сербской рамки замененв русской, узором, более соответствующим русскому орнаменту XIV в. Две другие копии того же общего оригинала, но уже на Западе и гораздо древнее, именно из второго периода романского стиля (XI–XII в.), в поразительной очевидности родственные сербской и русской заставкам, можно видеть у Комона20 в орнаментах двух капителей Альзасской архитектуры и вообще вдоль Вогезских гор, в стиле, который этот ветеран средневековой археологии называет романско-германским (roman germanique). Если всем этим четырем копиям в глубине веков предполагается одна общая их фигура, следы которой явственны в чудовищном грифоне или драконе21, встречающемся между узорами ткани и металлических изделий иранского или персидского происхождения, то наш русский орнамент XIV в. состоит в очевидной зависимости от южнославянского. Шестоднев со знаменитой заставкой, как свидетельствуют оба его послесловия, был написан искусным писцом Феодором «грамматиком», на Афонской горе, по повелению и при содействии иеромонаха Дометиана, «духовника» Хиландарского братства, в 1263 г., при благоверном царе Михаиле Палеологе и при крале Стефане Уроше, которого писец рукописи называет нашим господином и в своем отечестве самодержавно владычествующим всеми Сербскими землями и Поморскими. Из послесловий же узнаем, что Феодор «грамматик» от гонения и притеснения спасался из Хиландарского монастыря в городе Солунь.

19) Мы уже видели, что с древнейших времен южнославянские рукописи значительно отличаются от собственно византийских своим орнаментом, составленным из сплетения змей и чудовищ, сначала в буквах, потом и в заставках, чем и сближаются они с орнаментом романского стиля на Западе. Восточное племя болгар, покорившее придунайских и балканских славян, могло немало способствовать внесению азиатских элементов в их культуру, в быт, а потом и в искусство. Болгарское государство, охватившее восточную часть Балканского полуострова, в X веке, при болгарском царе Симеоне, достигло уже значительной степени цивилизации, как свидетельствуют памятники литературы и письменности22. Вместе с тем, сношения моравских и болгарских славян с Западом, с германскими императорами и римскими папами, не подлежат сомнению. Самый язык славянского перевода Св. Писания свидетельствует о влиянии Запада на цивилизацию славян, как, например, в словах: букы, букарь (грамотник), црькы (или церковь), алтарь, цесарь или царь, князь, склязь (или шляг), пенязь, оцет и др.23.

20) Русская письменность с самых первых своих памятников, с XI в., началась переписыванием болгарских оригиналов и затем не переставала подчиняться непосредственному влиянию письменности болгарской и сербской, и таким образом усвоила себе и южнославянский орнамент рукописей, в заглавных буквах и заставках, который в XIVстолетии принял некоторый оттенок самостоятельного русского стиля.

21) Почти все разобранные мною рукописи относятся к письменности Новгородской, начиная с Остромирова Евангелия 1056–1057 г., через Юрьевское Евангелие 1120–1128 г. и Музейное 1270 г. № 105, до рукописей XIV в. включительно; так что интересующий нас орнамент следует назвать Новгородским.

22) Новгородская область спаслась от погромов и ига татарщины; потому сохранила памятники и культурные предания старины и уберегла свою национальность от влияния татарского.

23) С другой стороны, сношения Новгорода, а также Смоленска и Пскова, в XII, XIII и XIV столетиях с Ригой, готским берегом и ганзейскими городами, засвидетельствованные и письменными актами, и преданиями и легендами, а также и монументальными памятниками24, служили для новгородской культуры проводниками западных влияний, которые должны были оказывать свое действие на более свободное отношение к византийским и южнославянским художественным преданиям и на более самостоятельное их развитие, уже не ограничивающееся рабским копированием. Следы этой самодеятельности очевидны в орнаменте новгородских рукописей XIV в., не смотря на его ближайшее сродство с орнаментом южнославянским.

24) Если южнославянский орнамент составляет восточную отрасль византийского, то Новгородский XII–XIV вв. составляет такую же органическую отрасль орнамента южнославянского или сербо-болгарского.

25) Так как русская письменность в XIII и XIV вв. преимущественно сосредоточивалась в области Новгородской, то орнамент Новгородский можно назвать и вообще русским.

26) Оставаясь верен многовековым преданиям и сохраняя следы византийского и южнославянского стилей, русский орнамент XIV в. представляет некоторые особенности, в которых можно усмотреть черты русского стиля. Довольно бросить для того беглый взгляд на изданные г. Бутовским материалы.

34. Заставка из Псалтири XIII–XIV в. библ. Ново-Иерусалимского монастыря № 6

35. Заставка из Евангелия XIV в. ризницы Троице-Сергиевой Лавры № 2

36. Заставка (Бутовский, табл. 48)

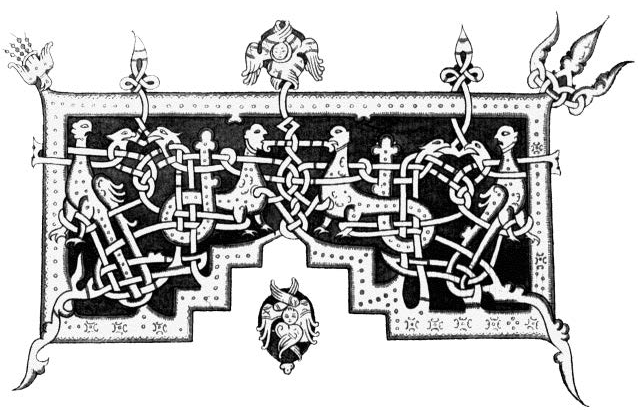

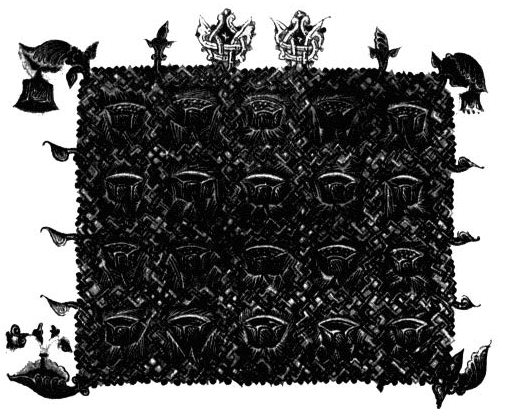

Чудовища (рис. 34) переполняют заставку и прошибают ее рамку и вверху своими головами, и внизу своими хвостамиили же извитиями ремней, которые опутывают чудовищ, табл. XXXVI. Иногда (рис. 35) заставка удерживает традиционную задачу изобразить церковь, но дает церкви иную форму, обыкновенно с тремя главами на высоких и тонких фонарях; и стены, и фундаменты, и барабаны, и главы, и самые кресты – все наполнено чудовищами или же их хвостами и ременными переплетами; кресты обыкновенно из одних ремней или хвостов, но часто со змеиными у подножья головами; иногда пишется крест не переплетом, а сплошной киноварью, табл. XXXIX–XLI; в одной заставке впрочем (рис. 36) сплетена вся церковь только из ременных переплетов и с крестами, которые выведены только киноварными линиями, хотя в буквах и допущены чудовища: точно будто писец следовал условиям пуризма в изображении церкви, не желая осквернить ее чудовищной нечистью, табл. XLVIII. Иные заставки в их обыкновенной четырехугольной форме, с выемками внизу, представляются будто стены романского храма, вроде Дмитриевского во Владимире на Клязьме, с разнообразным орнаментом из чудовищ: тут (рис. 37) и грифоны с человеческими лицами в профиль, в остроконечных шапках, и животные тоже с человеческими лицами enface, а между ними василиски с петушьими

37. Заставка из Псалтири XIV в. Имп. Публ. Библ. № 3

гребешками, а внизу, над выемкой рамки, на переплетенных ремнях повешена человеческая голова за подбородок лбом книзу, табл. XLII. Последняя подробность любопытна, как свидетельство той капризной фантазии, которая руководила мастера в его работе. Человеческие головы,только в их натуральном положении, в романском стиле обыкновенно помещаются в архитектуре – или под фризом25, или в виде консоли, под пилястрами, спускающимися сверху по стене26, а в рукописях заканчивают нижние линии заглавной буквы27: заставка на табл. XLIII (рис. 38) получает

38. Заставка из Псалтири XIV в. в Имп. Публ. Библ. № 3

вид архитектурного орнамента на стене храма, благодаря головке, помещенной в виде консоли под нижней рамкой, в ее выемке28. Чтобы придать орнаменту черту более приличную церковному стилю, иногда (рис. 39), вместо головки, помещается шестокрылый серафим, и не только внизу заставки, но и вверху, табл. XLIV. Иногда, вместочудовищ, в заставке изображена только одна человеческая фигура, вся запутанная и связанная змеиными хвостами, – в Хутынском Служебнике 1400 г., в Синод. библиотеке № 24029; ей вполне соответствуют орнаменты тимпана в некоторыхпорталах романского стиля на Западе30. Заглавные буквы дополняют фантастическую историю человеческой фигуры, обуянной ватагой переплетающихся чудовищ.

39. Заставка из Псалтири XIV в. Имп. Публ. Библ. № 3

То она (рис. 40) стоит на хребте чудовища, ухватившись руками за змеиные хвосты; то (рис. 41) ступает одной ногой на ходуле, другой на змеиныхсплетениях, в одной руке держит рог, может быть, с вином, в другой нечтонаподобие гуслей; то (рис. 42) забавляется охотой с соколом в руке или же (рис. 43) поймав животное за хвост, у Бутовского, табл. XLII–XLIV; то (рис 44) со щитом сидит верхом на животном; то (рис. 45), согнув колено, держит в руках секиру, или же (рис. 46) чинно сидит на стуле перед пюпитром, на котором лежит книга, как в одном Евангелии XIV в. в библиотеке г. Хлудова, в Москве31. Русская фантазия, ограниченная узкими пределами строгого стиля иконописи, находила для своих капризов желанный простор во всех этих затейливых орнаментах, ласкавших зрение наших предков игрой линий и гармонией тонов.

27) Постоянно указываемое мной сходство русского орнамента с романским на Западе, иногда доходящее почти до тождества, приводит к мысли о необходимости открыть между ними обоими и различия, из коих можно бы было заключить о свойствах собственно русского искусства. Различия эти состоят не столько в качестве материала, сколько в его объеме, указывающем на большую или меньшую энергию художественных сил.

40. Г 41. Х

40–41. Из Псалтири XIV в. Имп. Публ. Библ. № 3

А именно, во-первых, русский орнамент преимущественно и почти исключительно развился в заглавных буквах и заставках, за исключением немногих мелких изделий да прилепов в суздальских храмах, составляющих

42. К 43. Г

42–43. Из Псалтири XIV в. Имп. Публ. Библ. № 3

резкое исключение из общего принципа византийско-русского искусства, враждебного скульптуре; напротив того, на Западе романский стиль, наложив свой резкий отпечаток на орнамент рукописный, широко охватил всю архитектуру, рассыпав в неисчерпаемом обилии свои разнообразные формы и по стенам здания, и по капителям и базисам и по самому стволу колонн, по тягам арок, по тимпану портала и церковным вратам, по балюстрадам, купелям, амвонам и пр. Во-вторых, романский стиль на Западе начинается тотчас же вслед за древнехристианским, уже в VI и VII веках явственно проявляет свои резкие, неуклюжие формы и, более и более сглаживая их варварскую грубость, из века в век видимо развивается и хорошеет, по мере развития скульптуры и живописи, в орнаментах заглавных букв уже с XII в. дает более и более простора осмысленной легенде и миниатюре, и наконец, постепенно, к концу XII и в началеXIII в. переходит органически в стиль готический, одновременно и в архитектуре, и в живописи, и в скульптуре. Напротив того, русский орнамент только в XII в. стал освобождаться от рабского копирования византийских и южно-славянских оригиналов, и, хотя выказывал некоторую самодеятельность в XII и XIII вв., но все же под сильным влиянием южнославянским, и только в XIV в. успел достигнуть большей самостоятельности, но и тогда процветал недолго, да начала XV в., уступив свое место копиям с новых поделок на Афонской горе, а с XIVв. – копиям со старопечатных книг, Венецианских, Угровлахийских, а затем и вообще западных изданий. Заставка (см. ниже, рис. 49) Геннадиевской Библии 1499 г., по золоту украшенная травами, с

44. В 45. В 46. В

44–46. Из Евангелия 1323 г. А. И. Хлудова № 29

миниатюрой пишущего Моисея, относится уже к этим позднейшим изданиям печатного стиля32, не имея ни малейшей связи с русским орнаментом XIV в. Таким образом, романский орнамент на Западе представляется громадным деревом, глубоко пустившим свои корни в землю, раскинувшим свои густые ветви далеко и широко во все стороны, с богатым цветом, который опал только тогда, когда принес плоды и дал жизненные семена для следующих затем возрастаний; русский орнамент в рукописях это скромное деревцо, с жидкими ветками, на которых показались недолговечные цветки, завядшие прежде, чем успели принести свой плод и семена, Чем менее было в русском элементе самодеятельного стремления вперед, тем более держался он старины и предания, согласно общему принципу русской жизни, и в религии, и в литературе, и в искусстве, преимущественно в иконописи. Ранние признаки чудовищного романского стиля, усматриваемые на Западе еще в VII в. и идущие до XII в., удерживаются во всей сохранности в русском орнаменте XIV в.; например, характеристическая подробность усеивать туловище змей и чудовищ точками и кружками, или просто, или с точками внутри33, или же украшать птиц, животных и чудовищ ошейником34.

28) За отсутствием в древнерусском искусстве скульптуры и при неразвитости живописи, русский орнамент и в самом высшем своем развитии в XIV в. не мог приобрести способности к воспроизведению натуры в ее рельефности и переливах колорита. Он остался на степени каллиграфии, в фантастических разводах каких-то иероглифов, состоящих из переплетенных животных и чудовищ, оставляющих мало места для фигур человеческих. Орнамент не дошел до человеческой группы и ограничился узорочьем симплегмы, в которой змеиные хвосты, перерезывая фигуру животного или человека, искажают и дробят ее по частям, насильственно соединяя их искусственными связями, будто металлические пластинки, накладываемые на плоскость. Вместе с тем, вся фигура имеет вид металлического изделия: голова, окаймленная узором по шее, приставляется к туловищу, иногда ему не по мерке; крылья, будто отчеканенные с геометрической симметрией, как бы привинчиваются к туловищу шпиньками, шляпкам которых соответствуют обычные, вышеупомянутые кружки; наконец, по всей фигуре идут коймы с кружками, орнамент грубых металлических изделий, резко протестующий своей стереотипной условностью против природы, которую должна бы фигура изображать. Это плоский стиль изделий, отрываемых в курганах, это рисунок ткани, однообразно повторяющийся на паволоке до бесконечности; это не живопись и не рельеф, а просто узорочье, ласкающее глаз всем своим целым, а не по частям. В виду отрываемых из-под земли подобных же узорочьев, я назвал бы этот стиль ископаемым, хотя он и прошел известные стадии своего развития и на поверхности земли, от XI до XIV в., и усвоил себе от Византии еще XI века ту ветку с листиками, или византийский завиток, с которым не расставался русский писец и в XIV в., то влагая его в клюв птицы или в пасть животного и чудовища, то завершая им их хвосты, или украшая им же углы заставок и выступы заглавных букв. Это – та Ноева масличная ветка, которой русский орнамент непрестанно напоминал древней Руси обетованные края Цареграда, Солуня и Афонской горы.

Как ни совестно мне утомлять внимание читателя мелочными подробностями, изображения которых ему приходилось отыскивать в рукописях и разных изданиях, но я необходимо должен был пройти этот длинный ряд наблюдений, для того, чтобы без всякого взвешивания и колебания оценить настоящей ценой взгляд знаменитого французского архитектора и ученого на русское искусство вообще и на русский орнамент в особенности.

На стр. 56 и 57 своей книги Виолле-ле-Дюк сближает одну русскую заставку XIV в.35 с заглавной буквой Пикардской рукописи XII в. – фиг. 26 и 27 –и затем ниже, при стр.81, на табл. IX, приводит снимок с той самой русской заставки, которой замечательное сходство с сербской заставкой Шестоднева 1263 г. и с орнаментом Альзасских капителей указано мною в положении 18. Слова знаменитого француза на стр. 81 особенно для нас важны: они дают нам ключ к открытию той мысли о русском искусстве, которая извлекается из всей его книги и вместе с тем служит отличным образчиком самого метода, который был принят им в исследовании.

«Мы уже сказали – фиг. 27 – орнамент русской живописи XIV в. – говорит он – который замечательно сближается с некоторыми виньетками западных рукописей XII в. Восток, индийский Восток, есть источник, откуда идет этот род орнаментации. Как получили западные мастера образцы этой орнаментации XII века? Это не иначе было возможно, как посредством сношений, столь частых в эту эпоху, с Востоком, только через Византию; ибо в орнаментации византийской ничто не напоминает этих комбинаций. Несомненно, то, что в XIV в., когда господствовали татары, явились эти странные орнаменты, составленные из сплетений и животных и раскрашенные вовсе не в византийских тонах колорита. Вот одна из этих виньеток – табл. IX. Нет необходимости в настоятельном доказательстве того, что орнаментация эта более принадлежит Индии, чем Византии. На той же странице, несколько выше, называет он ее индо-татарской, распространяя эту характеристику и вообще на русские, как он выражается, «школы искусства» во время татарщины.

Теперь во всей очевидности оказывается перед нами убогая пустота этого измышления, когда мы уже знаем, что сказанный орнамент принадлежит не России, а Сербии, и составлен на Афонской горе, свое же фамильное происхождение ведет непосредственно от ранних болгарских оригиналов, образцы которых мы видели в рукописях, вывезенных из Болгарии профессором Григоровичем. Справедливость обязывает извинить ученого парижанина в незнании того, что доступно в источниках и пособиях нам, русским, и особенно в Москве. Но и по изданию г. Бутовского мог бы он проследить историю русского орнамента в его последовательном развитии от начала XII в. и прийти к правильному заключению, что результаты этого исторического развития в XIV в. ничего общего не имеют с татарщиной, что, вместе с тем, согласовалось бы с местными и историческими условиями нашей письменности, по преимуществу сосредоточенной тогда в Новгороде. Но он, видимо, увлекся одними заставками, вовсе не обратив внимания на заглавные буквы, в коих, вместе с процессом переписывания текстов, первоначально и вырабатывался этот стиль сплетения чудовищ. Разумеется, если бы русские писцы переписывали не южнославянские оригиналы, а татарскую грамоту, то внесли бы в свой орнамент татарщину, а не южнославянские узорочья. Можно было бы извинить французскому архитектору и такое чудовищное предположение, что у нас на Руси процветала татарская письменность, и в оригиналах, и в переводах; но как нам следует понять то загадочное невнимание, с которым он относится к своему собственному, западному стилю, именно к романскому, который ему, знаменитому архитектору, должен быть известен, как свои пять пальцев? С этою мыслью перечитайте вновь вышеприведенную выдержку из книги Виолле-ле-Дюка, и что ни строка, – то изумительная неожиданность. Русский орнамент XIV в. сближается с некоторыми виньетками западных рукописей XII в. Только-то? Но он поразительно сходствует вообще с романским орнаментом во всей архитектуре. Я с намерением и привел выше именно Альзасские капители. Читаем далее – только двенадцатого века? Но эти сплетенные из чудовищ узорочья, эти тератологические или чудовищные украшения составляют существенную принадлежность самого раннего периода в истории романского стиля, именно англо-саксонского, скандинавского, меровингского, ломбардского, как-то должен знать лучше всякого другого знаменитый французский архитектор. Это ведь азбука средневековой археологии, потому я и ссылался не на такие специальные пособия, как Остенао Ломбардских зданиях от VII до XIV в., или Шульца о средневековых памятниках искусства в южной Италии и т. п., а только действительно на Азбуку, на Abe1ce1daire Комона, чтобы дать знать читателю, что для сравнения с русским материалом я не отыскиваю на Западе в стиле романском каких-нибудь исключительных особенностей и редкостей, вроде того брагманического фрагмента, коим – как мы видели –Виолле-ле-Дюк определяет индейство орнаментов суздальской архитектуры, а беру только самое общее, типическое, элементарное. Но будем читать далее: Восток, Восток индийский есть источник и т. д. Без сомнения Восток, но почему же именно только индийский? И потом –когда именно? Мы знаем, что это восточное во всем его обилии присутствовало на Западе в романском стиле VII в. Но знаменитый ученый ищет своего индийского источника только с XII в. Как западные мастера получили образцы этой орнаментации в XII веке? Спрашивает он таким решительным тоном, что невольно становишься в тупик от недоумения, не говорится ли здесь о чем другом, а не о той романской орнаментации, которая сближается с нашими заставками XIV в., и перед авторитетом этой специальной знаменитости не без некоторого колебания решаешься заметить, нужно ли было и поднимать такой праздный вопрос, когда всякому занимающемуся средневековой археологией хорошо известно, а и тем более автору Словаря французской архитектуры, что мастера эти получили свои образцы по преданию, восходящему в романском стиле лет за шестьсот до XII в. Но проницательные взоры специалиста обращены на Византию XII века, и, не находя там тератологического орнамента из сплетенных животных, он указывает своим вещим перстом на Индию.

Не мудрено, что французский архитектор, погруженный в свою художественную специальность, не досмотрел во всем этом деле ни Болгарии, ни Сербии, когда и великие дипломаты Западной Европы, более его сведущие в географии и этнографии, при посредстве самых зорких увеличительных стекол не могли усмотреть границ Болгарии, решая ее судьбу на Берлинском конгрессе. Виолле-ле-Дюк не раз в своей книге намекает на что-то славянское азиатское: génie slave asiatique, un élément slave asiatique (стр.38:55), и я сначала думал под этим словом открыть или вообще восточных славян, или в частности славя южных, балканских, болгар и сербов; но мои поиски были напрасны, и это нечто славянское азиатское так и осталось в своей мистической неопределенности, не воплотившись даже из прилагательного в собственное имя каких-нибудь азиатских славян или славянских азиатцев. Всего вероятнее, что это таинственное славянское азиатское, по мысли автора, должно характеризовать не болгар или сербов, которых он вовсе не хочет знать, а только нас – русских. Если бы ему известны были родственные связи русского искусства с Солунем и Афонской горой, исследования его приняли бы другое направление и привели бы вовсе к иным результатам.

Но мы еще не кончили с той Индией, которая так фигурирует в вышеприведенной цитате нашего автора. Мы уже знаем, в какое отношение к ней ставит он стиль романский на Западе. Но как усвоила себе эту индейщину Россия. По учению французского архитектора, русские испокон веку были предрасположены к Турану, к желтым расам центральной Азии и особенно к Индии. Их славянский азиатский гений только подновил себя двухсотлетней татарщиной и остался верен своим азиатским элементам и принципам вплоть до XVII столетия. Читатель всему этому напрасно ищет в книге Виолле-ле-Дюка точных, положительных доводов, основанных на исторических и этнографических данных, которые были бы, так сказать, анатомически и химически анализированы в их составных элементах, именно с теми приемами настоящего сравнительного метода, выработанного так блистательно лингвистикой и филологией, который я старался приложить в своих положениях или тезисах к историко-сравнительному изучению русского орнамента. Я мог лично впасть в некоторые ошибки, по незнанию каких-нибудь фактов или по недосмотру, но я твердо убежден, что только этим путем можно достигнуть настоящих результатов по вопросу о существе русского искусства.

Сравнительный метод состоит не из набора разных клочков этого и сего, выхваченных из Персии или Индии, из раскопок русских курганов, да наугад брошенных ссылок на Туран и татарщину с желтыми расами центральной Азии, а в точном аналитическом разборе действительных фактов известного места и времени, кои подлежат рассмотрению. Если нет этой твердой фактической основы, исследователь отрешается от научной почвы, пускается в мечтания и мистицизм и, как искатель приключений, строит воздушные замки. При чтении следующих строк во французской книге о русском искусстве невольно приходит в голову опасение, не случилось ли то же самое и с ее автором. Говоря об индействе русской архитектуры XVII столетия, он себя спрашивает: «подражание ли это? Нет, это воспоминание, это вдохновение, это стремление произвести известный эффект во вкусе русского человека, после того, как взоры его перестали уже непрестанно обращаться к Цареграду, после того, как татарское иго привело его в более непосредственное соприкосновение с древним Востоком центральным» (стр. 134).

Очень возможны в русской архитектуре элементы и индийские, и татарские, так как и вообще в русской национальности много и западного и восточного, чем, само собой разумеется, и отличается она от Запада, противополагаемого Востоку; возможно также, что современный метод сравнительного изучения в преемственной передаче культурных преданий от одного народа к другому, с таким успехом прилагаемый к изучению народности, откроет новые пути, по коим разные влияния шли с Востока на Запад, захватывая племена и народы, вошедшие в состав древней Руси. Но в исследованиях такого рода, неизменно положительных и точных, строжайшим образом возбраняется прибегать к безотчетным воспоминаниям и пиитическим вдохновениям.

Если бы я мог отрешиться от обаяний, которые с давних пор внушало мне авторитетное имя автора книги о русском искусстве, то я, может быть, позволил бы себе сказать, что главнейшим образом страдает она от недостатка в здравом сравнительном методе и от погрешностей, с какими был он в ней употребляем.

Статья вторая

АббатМартынов, желая сделать критический разбор книги Виолле-ле-Дюка, вместо того пришел к необходимости составить целую самостоятельную монографию о русском искусстве, предложив французской публике, в результатах, наиболее важное и существенное, что только выработала наша ученая литература по этому предмету. Мне остается только сделать ссылки на лучшие места этой критики-монографии и ограничиться некоторыми добавлениями со своей стороны и кое-где необходимыми, по моему мнению, поправками, и именно в тех особенно случаях, где критик соглашается с автором.

Уже первые строки монографии характеристичны. Она начинается следующими словами Наталиса Рондо, в которых он высказывает свои беглые впечатления при обозрении образцов русского орнамента, выставленных на Венской выставке 1874 года. «Россия, в разные эпохи своей истории, имела рациональное искусство, начала которого мало известны; но сродство этого искусства с восточным большое. Первоначальный характер его то определяется, то нарушается влиянием финским, монгольским или персидским, то наполовину сглаживается чертами, заимствованными от стиля византийского или индийского. Увлекшись изобретениями искусства французского, русское общество уже давно стало отдавать ему свое предпочтение, и только в новейшее время возвращается оно ко вкусу древнего искусства славянского»36.

Любезный комплимент русским узорам, мимоходом брошенный парижским туристом, послужил г. Виолле-ле-Дюку темой для целого ученого трактата, задачей которого было определить самое существо всего русского искусства. Монгольское, персидское, индейское и всякое другое восточное было уже дано автору в этом беглом, поверхностном взгляде на русские изделия; оставалось только найти первоначальный характер русского искусства, который затерялся между восточными влияниями и наносами. В первой статье я старался показать, что поиски эти не туда были направлены, куда бы следовало, и предприняты были с такими средствами, с которыми далеко идти было нельзя. Оставалось только вращаться в том колесе, которым вместе с темой позаимствовался Виолле-ле-Дюк от Наталиса Рондо.

Но, чтобы этому коловращению придать внушительный вид научного анализа, г. Виолле-ле-Дюк в интересах ясности для читателя делает из всего им сказанного общий вывод в суммарной таблице всевозможных элементов, из коих будто бы сложилось искусство русское.

Исходным пунктом таблицы принята национальность русская. Первое разветвление составных частей русского искусства – это элементы скифские, византийские и монгольские.

На втором плане следует разветвление каждой из трех составных частей: скифский – на азиатское, арийское и греческое; византийский – на греческо-эллинское, романское и азиатское; монгольский –на азиатское арийское и азиатское желтой расы.

На третьем плане каждое из разветвлений второго плана разлагается на свои элементы: романское – на этрусское, греческое и азиатское иранское; азиатское, как элемент византийского, – наиндусское арийское, персидское арийское и сематическое; монгольское – на индийское, китайское и пр.

«Отсюда видно, заключает г. Виолле-ле-Дюк, что русское искусство, и по своему происхождению от местных преданий скифских, и по заимствованиям из Византии, и по влиянию татарского ига, постоянно черпало из одних и тех же источников азиатских, и каковы бы ни были пропорции составных его частей, целостное его единство не могло быть тем нарушено. Восток дал ему по малой мере девять десятых из его элементов; и несколько преданий западных и семитических, которые оно добыло из Византии, были не настолько значительны, чтобы повредить этому единству», стр. 150 и 151.

Пусть будет так. Беды нет, что наше искусство азиатское, так как в его элементах девять десятых с Востока. Лучше быть хорошим азиатским, чем дурным европейским. Уже 35 лет тому назад, еще в 1844 г., в первом издании своей Истории образовательных искусств (том 3, стр. 290)знаменитый Шнаазе почти то же самое, что и Виолле-ле-Дюк, говорит о русской национальности и русском искусстве, именно, что оно все восточное, азиатское, и по самой природе своей, и по татарскому игу, сближавшему нас с Индией и Китаем, и т. п. Но тогда этими словами нас поносили и ругали. Теперь лингвистика и сравнительное изучение народностей подняли национальное достоинство не только финнов, с их Калевалою, татар с их сказками, но даже дикарей Нового Света. Для публики же этнологические материалы придают вкусу пикантность, а эстетическому впечатлению – характерность. Затем, ученый метод литературного и художественного заимствования и исторической передачи предания, уверяя все более и более в старой истине, что Восток – колыбель европейского просвещения, вместе с тем указывает, как много восточных элементов вошло в историю европейской культуры и цивилизации. Сообразуясь с современными понятиями и вкусами, французский архитектор перевернул на другую сторону ту же самую медаль, которую 35 лет тому назад держал в руках Шнаазе, – и таким образом в 1877 г. нас превозносят за то же самое, за что в 1844 г. поносили. Итак, пусть себе взвешивает наше искусство французский архитектор на азиатских весах. Но это количественное определение посредством счета составных элементов, набранных из разных народностей, определяет ли самое качество русского искусства? Не преждевременны ли эти уж слишком точные расчеты с Востоком и с Западом, и, наконец, сказанная пропорция девяти десятых, коей огулом определяется все русское искусство, с одинаковой ли не только математической, но и логической отчетливостью прилагается к каждому из его отделов? Можно ли, например, русскую иконопись определить так, что она содержит в себе девять десятых из элементов восточных и немножко западного, и семитического? Сам же Виолле-ле-Дюк не раз уверяет, что ни татарского, ни индейского, ни желтоплеменного центральной Азии в нашей иконописи не имеется. Так же вот и русский орнамент. Мы уже видели, как этими азиатскими весами обвешивали нас в тератологическом орнаменте русских заставок XIV века; далее увидим то же и при заставках XV в.

Очевидно, г. Виолле-ле-Дюк соблазнил так успешно разрабатываемый теперь метод этнографический, низводящий художественные интересы из высших областей живописи или скульптуры в ремесленную, культурную среду народного быта. И тем удобнее было приложить этот метод к древнерусскому искусству, что оно, далеко отставши от западного, более подходило в глазах француза к изделиям промышленности, нежели к произведениям свободного творчества, которое черпает силы в высшей области идей, вырабатываемых успехами цивилизации.

Но вместо узоров ремесленного изделия г. Виолле-ле-Дюк имел под руками заставки и заглавные буквы, которых историческое происхождение и стиль надобно было определять изучением самих рукописей. Вот почему промышленный метод должен был стать в тупик, когда, неожиданно для него, столкнулся он с рукописями.

Наконец, всю сказанную таблицу г. Виолле-ле-Дюка надобно переделать снова. Она не тем начинается, чем следует, и направлена не по надлежащему пути. Русские – это одно из славянских племен, и притом составляющие одну общую группу с болгарами и сербами. Вот настоящая точка отправления для таблицы элементов русской национальности и искусства.

Сверх того, в первой статье моей было уже показано, что русский орнамент в рукописях, вместе с письменностью и литературой, идет по прямой линии от южных славян, от болгар и сербов. Эти же племена были постоянными посредниками между Россией и Византией, а вместе с тем составляли значительный вклад в культуру и этой последней. Следовательно, чтобы определять элементы русского искусства, как ворнаменте, так и в иконописи, особенно в миниатюре, составляющей принадлежность рукописи, необходимо, прежде всего, выставить на вид кровное родство русских с дунайскими и балканскими славянскими племенами и, затем, непосредственные с ними сношения в развитии литературы и искусства. Итак, если бы таблица г. Виолле-ле-Дюка была направлена от надлежащего пункта, определяемого этнографией и историей культуры, она бы сократила свой фантастический размер и вошла в пределы возможного, доступные научному наблюдению.

Хотя досточтимый аббат хорошо знает отношения русских к соплеменным им славянам, но он оставил без вниманий этот существенный пункт при рассмотрении сказанной таблицы, которая для меня имеет особенную важность, как наглядный результат всей книги французского архитектора.

Если бы критик г. Виолле-ле-Дюка положил в основу своих наблюдений руководящую мысль о непосредственной связи русского рукописного орнамента с южнославянским, то он избавил бы себя как от увлечений французского архитектора, так и от неминуемых противоречий, когда приходилось исправлять его ошибки. Соглашаясь с автором в приписании азиатского характера заставкам Евангелия Архангельского собора XII–XIII в. критик оставляет нерешенным вопрос о происхождении нашего орнамента XIV в. между Скандинавией и Востоком; что касается до деревянного креста XV–XVI в., находящегося в Московской Оружейной Палате, то приходит он в крайнее удивление, когда французский архитектор определяет его стиль в следующих словах: «l’ornament qui l’entoure est éminemment hindou, appartient à l’extreme Orient» (стр. 86–86). Ссылаясь на монографию г. Филимонова37, аббат Мартынов совершенно справедливо видит в этом кресте не более как один из экземпляров самого обыкновенного на Афонской горе изделия.

Что говорит г. Виолле-ле-Дюк о русской иконописи – еще слабее, чем об орнаменте. Для характеристики русского стиля в этом последнем, он мог прибегать к готовым краскам Индии и Персии. Иконопись русская не поддавалась ни далекому Востоку, ни близкой татарщине. За неимением научных ресурсов, пришлось ограничиться общими местами дешевой риторики, вроде, например, таких: икона – это для русских союз, соединяющий воедино всех членов нации, это то же, что для них знамя, это язык, понятный для каждого, это символ патриотизма, это его герб. И только. Вы желали бы знать, что именно такое русская иконопись сама по себе, какими путями она развивалась, в каких отношениях она состояла к литературе и к общему строю русского искусства, и находите только один ответ, что она носит на себе печать архаизма (стр. 96–97).

Аббат Мартынов также признает характеристику подобного рода очень недостаточной и старается открыть оригинальность русской иконописи –и, во-первых, во множестве сюжетов и типов, собственно принадлежащих иконографии русской и вовсе неизвестных грекам. Таковы, например, Покров ПресвятойБогородицы, Единородный Сын, Никола Можайский, Кирилл и Мефодий, Борис и Глеб и мн. др. «сверх того, открывается эта оригинальность, – продолжает он, – частью в образе представления некоторых таинств и религиозных идей, частью в самом способе и технике, коими пользуются русские мастера. Одним словом, она виднв везде, где примешивается элемент славянский к византийскому, и эта примесь дает знать о себе тотчас же, как только будет она подвергнута строгому анализу. Надобно обратиться также к иконописному Подлиннику, без которого не может обойтись ни один русский иконописец и в котором он найдет все необходимые для него указания. Дело, созданное многими поколениями, Подлинник этот есть настоящий монумент национального гения» и т. д. (стр. 30 и след.)

В этих немногих словах действительно указана почтенным аббатом та точка отправления, от которой должны бы были исходить исследования, имеющие привести к истинному уразумению настоящего русского искусства, высшим проявлением которого в древней Руси была именно иконопись.

Русский Подлинник, в многоразличных его редакциях составляя одно стройное целое, есть действительно многовековой монумент древнерусского народного духа. Наш Подлинник, своими началами восходя к самому раннему источнику Мартирология, еще явственному в редакции афонского монаха Дионисия, идет у нас затем рука об руку с церковным обиходом служебных миней и с домашним чтением прологов, время от времени вносит в свой состав новые праздники и новых русских святых и, наконец, осложняется разными, не только богословскими, но и вообще литературными влияниями XVII и начала XVIII столетий.

Впрочем, хотя почтенный критик своими замечаниями на книгу Виолле-ле-Дюка достаточно обнаружил ее бессодержательную пустоту по вопросу о русской иконописи, все же я нахожу не лишним сделать несколько дополнений, имеющих целью значение этой отрасли искусства в связи с национальным развитием письменности древней Руси. В этой связи преимущественно обнаруживается и национальный характер нашей иконописи38.

По самому принципу восточной Церкви, иконопись определяется текстом Св. Писания и Отцов Церкви. Она состоит в непосредственной зависимости от Писания, как его иллюстрация или толкование в лицах. На практике принцип этот приводится в исполнение в двух господствующих формах: в миниатюре, предназначаемой для толкования текста, и в иконе, заменяющей собою текст. Таковы, например, лицевые святцы, молитвы в лицах: Достойно, Отче наш, Верую, а также и многие другие сложные сюжеты, как: Единородный Сын, Почи Бог в день седьмый, Премудрость созда себе дом, Величит душа моя Господа, Хвалите Господа с небес, Приидите, людие, трисоставному Божеству помолимся и т. п. При этом должно заметить, что, по основному принципу нашей иконописи, связь изображения с текстом неукоснительно наблюдается в надписях не только названий изображаемых лиц и предметов, но и целых стихов молитвы или церковного песнопения. Надписи текста до того обязательны для иконописца, что их постоянно приводит для руководства иконописный Подлинник, а древнерусские ценители икон обращали на надписи столько же внимания, как и на самые изображения, что можно видеть, например, в деле о дьяке Иване Висковатом39.

Священный текст – не только источник для иконописи, но вместе с тем и строгий хранитель художественных преданий, оберегающий их от произвола личной фантазии.

Потому назначение иконографии – быть грамотой для безграмотных, первоначально общее всему христианству, у нас господствовало на практике до позднейших времен, тогда как на Западе рано потеряло свой смысл, вследствие развития творческой фантазии, которая, не довольствуясь пределами текста, живописала не то или больше того, что говорит текст.

Тем же основным принципом определяется и самый стиль иконописи, и в миниатюрах, и в иконах. Это стиль символический.

Он требует от фигур не верности природе, а прямого соответствия тексту. Иконописец не знал природы и довольствовался старинными оригиналами или, как он их называл – переводами, с которых переводил очерки и краски на пергамен, бумагу или доску. Таким образом, русская иконопись усвоила себе известную стереотипность условных приемов этого символического стиля.

С расширением круга литературных интересов, иконопись распространяла те же веками выработанные приемы и в новых изделиях, в иллюстрации русских житий святых, хронографов и других летописных памятников, синодиков и, наконец, разных произведений древней нашей письменности, не только религиозного, но и вообще литературного содержания40.

Вместе с тем должно заметить, что, при выдержанности условных приемов, иконопись допускала разнообразие форм для выражения смысла одного и того же текста. Так, мы имеем несколько совершенно различных между собой редакций лицевого Апокалипсиса от XVI до XVIII вв., или лицевого жития Василия Нового на таком же расстоянии веков41. Варианты такого рода редакций, свидетельствующие о самодеятельности русских мастеров, предлагают драгоценные факты, которых напрасно будем искать в дошедших до нас миниатюрах византийских.