Глава 1. Общие особенности двунадесятых праздников

В православной традиции выделяется ряд праздников, превосходящих все другие праздники по своему статусу и степени торжественности богослужения и уступающих только Пасхе, которая как «праздников праздник» находится выше всех остальных. В современном уставе насчитывается 17 великих праздников, из которых в свою очередь в особую подгруппу выделяются 12 праздников, названных в силу своего количества «двунадесятыми».

§ 1. Генезис понятия «двунадесятые праздники»

Тенденция к обособлению и приданию особого значения некоторым праздникам существовала уже в древности, однако заключительное оформление состава двунадесятых праздников и ограничение их количества символическим и священным для Библии и христианства числом 12 происходит уже на достаточно позднем этапе.

В святоотеческих творениях (главным образом, в гомилиях) IV–V веков уже приводятся перечни важнейших Господских праздников, но они еще относительно невелики. Так, святитель Прокл, архиепископ Константинопольский (1-я пол. V в.), перечисляет пять важнейших праздников года: Рождество Христово, Крещение, Воскресение, Вознесение и Сошествие Святого Духа и заключает свою речь фразой: «Вот праздники, которые сотворил Господь: возрадуемся и возвеселимся в них» [73, сol. 705]. Также в трудах святых отцов и византийских писателей появляется термин «Владычни праздники» (οι Δεσποτικαί εορταί) как общее обозначение важнейших празднований года; впервые он встречается в гомилии святителя Епифания Кипрского (2-я пол. IV в.), а затем становится общеупотребительным выражением. В середине VIII века епископ Эвбейский Иоанн перечисляет уже большое количество праздников и его перечень чем-то напоминает современный, ибо наряду с Господскими в него входят некоторые праздники Богородичные: Зачатие Пресвятой Богородицы, Рождество Богородицы, Благовещение, Рождество Христово, Сретение, Преображение, Страсти и Воскресение, Вознесение Господне, Пятидесятница [71, сol. 1476]. Как мы видим, в этот список вошли семь нынешних двунадесятых праздников, но есть также Пасха (которая ныне почитается по статусу как праздник выше двунадесятого) и ныне славословный праздник Зачатия Богородицы.

Следующим этапом в развитии данного понятия можно считать XI–XIV века, когда начинает часто фигурировать число «12» для обозначения общего количества «Владычних» праздников, хотя содержание данного понятия еще имеет неустойчивый характер. Так, в стихотворении Иоанна, митрополита Евхаитского (XI в.), которое так и называется «На Владычни праздники» (Εις τας Δεσποτικάς εορτάς), перечислены следующие праздники: Благовещение, Рождество Христово, Обрезание, Сретение, Крещение, Преображение, Воскрешение Лазаря, Неделя ваий, Распятие, Воскресение, Вознесение и Пятидесятница. Типикон Криптоферратской библиотеки (ок. 1300 г.) добавляет к этому списку еще Тайную вечерю и Антипасху, в результате получается 14 Владычних праздников [23, с. 907]. Как мы видим, в этих перечнях называются только Господские празднования (Благовещение как праздник Зачатия Господа Иисуса Христа также можно условно причислить к Господским).

Вместе с этим получает развитие иконографическая традиция, когда в праздничном ряду иконостаса (2-й ряд) начинают размещать изображения основных событий из земной жизни Господа Иисуса Христа. Обычно образы располагались в хронологическом порядке самих событий, и их состав в целом дублировал вышеприведенный список Иоанна, митрополита Евхаитского, разве что вскоре набирает ход тенденция добавлять в этот ряд образ Успения Пресвятой Богородицы (зачастую вместо Обрезания), а с XIV века Успение уже постоянно присутствует в праздничных рядах. Также в XIV веке появляется термин «12 праздников» (Δωδεκάορτον), и это понятие часто относилось к совокупности икон праздничного ряда (сразу скажем, что и в современном греческом языке термин Δωδεκάορτον используется преимущественно в иконографии). Впрочем, и здесь не было единства, так как отдельные праздничные ряды могли содержать более 12 икон.

Важно отметить, что содержание терминов «Владычни праздники» и Δωδεκάορτον в это время формируется в большей степени на основе идейного значения праздников; чаще всего указанными терминами объединяются события земной жизни Христа и их иконографическое выражение. И хотя Богородичные праздники Рождества Богородицы и Введения во храм, а также, что примечательно, праздник Воздвижения Креста, в этих перечнях часто отсутствуют, это совсем не говорит о том, что указанные праздники имели второстепенный богослужебный статус. В частности, в Евергетидском Типиконе (2-я пол. XI в.)3 все перечисленные праздники имеют торжественное богослужение, а также предпразднства и периоды попразднства. Таким образом, можно считать, что праздники, входившие в состав Δωδεκάορτον, группировались не на основании общих богослужебных особенностей, а преимущественно потому, что последовательно отражали основные события новозаветной истории.

В славянских источниках термин «12 праздников» фиксируется только начиная с XVII века, но и то его употребление изначально не имело общего характера. Примечательно, что в нашем Типиконе такого термина нет вообще: наш Устав использует выражение «Велиции праздницы Христовы и Богородичны», но точного количества праздников не называет (непонятно, входят ли в содержание этого понятия праздники подвижные), да и очевидно, что к категории таких праздников он, помимо двунадесятых, относит еще Покров Богородицы и Обрезание Господне. Кроме того, в книге «О служении и чиноположениях Православныя Грекороссийския Церкви», изданной в 1795 году, также не фигурирует число 12, а в главе о праздниках названы 16 праздников – все двунадесятые и вместе с ними дни от Великого Четверга до Пасхи включительно. Получается, термин «двунадесятые праздники» начинает активно употребляться только в литургической литературе XIX века, и одним из первых источников, в котором этот термин приобретает современный смысл, считается известная книга протоиерея Г. Дебольского «Дни богослужения Православной Церкви», первое издание которой было предпринято в 1840 году.

Таким образом, в современной русской литургической науке понятие «двунадесятые праздники» имеет точное и законченное содержание. Однако то же нельзя сказать про греческую литургику, где тождественного понятия просто нет. Выражения οι Δεσποτικές γιορτές («Владычни праздники») и Δωδεκάορτον используются, но в них вкладывают разное содержание. Так, митрополит Иерофей (Влахос), один из известнейших современных греческих богословов, в своей книге οι Δεσποτικές γιορτές рассматривает праздники Благовещение, Рождество Христово, Обрезание, Сретение, Богоявление, Софии или Премудрости Божией (= Преполовение Пятидесятницы), Преображение, Воскрешение Лазаря и Вход Господень в Иерусалим (считаются за один праздник), Распятие, Воскресение, Вознесение, Пятидесятница. Таким образом, количество праздников – то же самое, но в этом перечне нет трех праздников Богородичных (Рождества, Введения во храм и Успения) и одного Господского – Воздвижения Креста. В греческом варианте Википедии и на различных популярных сайтах содержание термина Δωδεκάορτον имеет тот же вид, что в греческой литературе XIV века: от нашего перечня он отличается тем, что отсутствуют праздники Рождества Богородицы, Введения во храм и Воздвижения Креста; их места «занимают» Воскрешение Лазаря, Распятие и Воскресение Христово.

Таким образом, термин «двунадесятые праздники», охватывающий 12 Господских и Богородичных праздников, в том его содержании, к которому мы привыкли, является особенностью русской литургической науки. Еще раз отметим, что в средние века Богородичные праздники имели праздничное богослужение, но в понятие Δωδεκάορτον изначально не входили; этот термин в греческой литературе относился к совокупности Господских праздников. И только в русской литургической науке XIX века содержание термина было переосмыслено и в понятие «12 праздников» были включены и праздники Богородичные, так что термин «двунадесятые праздники» стал обозначать множество Господских и Богородичных праздников, имеющих наиболее торжественное (в сравнении с другими празднованиями) богослужение.

В заключение еще раз перечислим все двунадесятые праздники (с датами их празднования по юлианскому стилю) в порядке их следования в церковном календаре (учитывая, что год начинается 1 сентября): Рождество Богородицы (8 сентября), Воздвижение Креста Господня (14 сентября), Введение Богородицы во храм (21 ноября), Рождество Христово (25 декабря), Богоявление (6 января), Сретение Господне (2 февраля), Благовещение Пресвятой Богородице (25 марта), Вход Господень в Иерусалим (6-я Неделя Великого поста), Вознесение Господне (40-й день по Пасхе), Пятидесятница (8-я Неделя по Пасхе), Преображение Господне (6 августа) и Успение Богоматери (15 августа).

§ 2. Классификация двунадесятых праздников

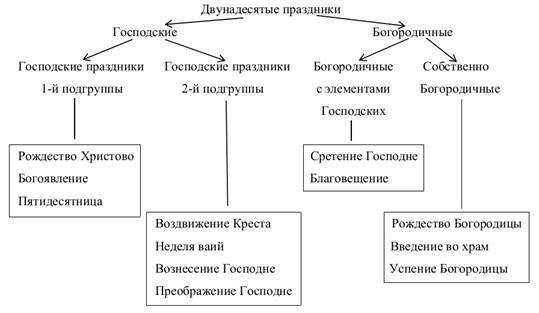

Двунадесятые праздники в литургической науке делятся на две группы: Господские и Богородичные. При этом Господских праздников насчитывается семь: Воздвижение Креста, Рождество Христово, Богоявление, Вход Господень в Иерусалим, Вознесение Господне, Пятидесятница и Преображение Господне, а Богородичных – пять: Рождество Богородицы, Введение Ее во храм, Сретение Господне, Благовещение Пресвятой Богородице и Успение Богоматери. Основным критерием такого разделения стало преимущественное содержание песнопений праздника, однако вместе с тем важным признаком является отношение праздника к воскресной службе Октоиха: Господские праздники при совпадении с воскресным днем отменяют воскресные песнопения, тогда как Богородичные – нет. Именно по последней причине праздник Сретения Господня решительно относится к числу Богородичных праздников, хотя по содержанию песнопений Он занимает серединную позицию: в его службе есть и Господские, и Богородичные песнопения.

Также общепринятым и очевидным является разделение Господских праздников на подвижные и неподвижные (в то время как Богородичные праздники – все неподвижные). При этом даты подвижных праздников меняются в каждом конкретном году и зависят от даты Пасхи (с другой стороны, подвижные праздники всегда закреплены за определенным днем седмицы), тогда как неподвижные праздники всегда празднуются в определенную дату, но могут выпадать на различные дни седмицы. Вследствие этого к подвижным Господским праздникам относятся Вход Господень в Иерусадим, Вознесение Господне и Пятидесятница, а к неподвижным – Воздвижение Креста, Рождество Христово, Богоявление и Преображение Господне.

Кроме указанных вариантов общепринятой классификации праздников, внутри самих Господских праздников и внутри Богородичных праздников можно провести еще одно деление. Господские праздники можно условно разделить на две подгруппы по степени торжественности богослужения. К Господским праздникам 1-й подгруппы следует отнести Рождество Христово, Богоявление и Пятидесятницу. Соответственно, к Господским праздникам второй подгруппы будут отнесены Воздвижение Креста Господня, Неделя ваий, Вознесение Господне и Преображение. Основания для такого разграничения можно усмотреть в следующих особенностях трех первых праздников, которые нехарактерны для других. Во-первых, Рождество Христово, Богоявление и Пятидесятница имеют особую службу в 1-й день попразднства4, когда во многом повторяется богослужение самого праздника. Во-вторых, для периодов предпразднства и попразднства всех трех указанных праздников Типикон содержит четкое указание об отмене канона Богородицы на повечерии, тогда как для других праздников об этом не сказано (это дает основание думать, что в попразднства других праздников канон Богородицы поется).

Богородичные праздники также делятся на две подгруппы: праздники с элементами Господских праздников и собственно Богородичные праздники. В первую подгруппу входят Сретение Господне и Благовещение Пресвятой Богородице, во вторую – Успение Пресвятой Богородицы, Рождество Богородицы и Введение Ее во храм. При этом в группе собственно Богородичных праздников можно особо выделить Успение Пресвятой Богородицы, имеющий более торжественное богослужение в сравнении с двумя остальными: две катавасии на утрене, ипакои вместо седальна по 3-й песни и максимальный период попразднства – 8 дней.

В заключение параграфа вышеприведенную классификацию представим в виде схемы:

§ 3. Отличия двунадесятых праздников от великих и бденных

Двунадесятые праздники имеют более торжественное богослужение в сравнении с другими церковными праздниками высокого статуса, в том числе в сравнении с бденными и великими недвунадесятыми. Многие отличительные особенности двунадесятых праздников являются характерными признаками Господских праздников и будут рассмотрены в следующем параграфе. Здесь же мы укажем только общие отличительные черты, характерные для всех двунадесятых праздников.

Итак, чем двунадесятые праздники отличаются от великих и бденных (чем, например, праздник Рождества Богородицы отличается от праздника Покрова Богородицы)? Таких отличий только 3:

1. На 9-й песни канона отменяется «Честнейшую» и поются мегаллинарии праздника;

2. на литургии поется задостойник праздника;

3. у праздника есть предпразднство, попразднство и отдание.

Важно иметь в виду, что в каждом указанных пунктов можно указать немало исключений. Например, все 3 особенности (кроме мегаллинариев) характерны также для праздника Преполовения Пятидесятницы (хотя он даже не имеет полиелея). Мегаллинарии поются 1 января и 30 января, задостойники есть на литургиях в Великий Четверг и Великую Субботу, попразднства имеют воскресные дни Цветной Триоди (также однодневные попразднства без отданий есть у великих праздников Предтечи – Рождества Предтечи и Усекновения главы, предпразднство имеет малый праздник Кресту 1 августа). Потому напрашивается вывод: у двунадесятых праздников все 3 указанные особенности присутствуют в совокупности, тогда как у других праздников – частично.

§ 4. Сравнительный анализ богослужебных особенностей Господских и Богородичных праздников

В целом двунадесятые Господские и Богородичные праздники имеют одинаковые особенности в богослужении, потому нашей задачей в данном параграфе является перечисление именно тех особенностей, которые отличаются для двух указанных групп; в частности, укажем те особенности, которые характерны для Господских праздников, но не встречаются (за некоторыми исключениями) у праздников Богородичных.

Среди этих отличительных особенностей можно выделить одну существенную и несколько (шесть) второстепенных. Существенной особенностью является возможность / невозможность соединения службы праздника с воскресным богослужением Октоиха. Если Господский праздник полностью отменяет все воскресные песнопения, то Богородичный праздник такой силы не имеет и его служба соединяется с воскресными песнопениями (образец – Маркова глава 8 сентября). Именно по этой причине праздник Сретения Господня относят к категории Богородичных двунадесятых праздников. Теперь представим эту, а также другие особенности в виде таблицы.

| Господские праздники | Богородичные | |

| Соединение с воскресной службой Октоиха | Отменяет воскресную службу Октоиха | Соединяется с воскресной службой Октоиха |

| Кафисма на великой вечерне | – если праздник со вторника по субботу, то кафисмы на вечерне нет; – в неделю поется вся 1-я кафисма; – в понедельник поется 1-й антифон 1-й кафисмы | Всегда есть кафисма, причем в седмичные дни – 1-й антифон 1-й кафисмы, в неделю – вся 1-я кафисма. |

| Антифоны на литургии | Праздничные антифоны | Изобразительные антифоны(1) |

| Входный стих | Особый | Обычный «Приидите, поклонимся и припадем…» (исключение – праздник Сретения Господня, имеющий особый входный стих(2) |

| Вводная фраза на отпусте | Есть (кроме Воздвижения Креста Господня) | Нет (кроме Сретения Господня) |

| Прокимен на вечерне следующего дня (накануне 1-го дня попразднства) | Великий прокимен, один из двух: «Кто Бог велий яко Бог наш…» или «Бог наш на небеси и на земли…» (кроме Недели ваий) | Нет великого прокимена, поется прокимен дня |

| Чтение Апостола и Евангелия в отдание праздника | Чтения праздника не читаются (только рядовые чтения) | Апостол и Евангелие праздника читается (после чтений дня) |

Примечания к таблице:

(1) Нужно учесть, что такая особенность характерна только для нашего Типикона, тогда как в современном греческом Уставе даются антифоны и на все Богородичные двунадесятые праздники.

(2) Еще одно исключение встречается в службе праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, но только в одной Марковой главе: если праздник совпадает с Неделей ваий, то произносится входный стих Благовещения «Благовестите день от дне спасение Бога нашего».

В заключительной части параграфа перечислим богослужебные особенности, которые не являются в строгом смысле свойствами одной из двух групп двунадесятых праздников (конкретно говоря – праздников Господских), однако все же чаще встречаются в службах Господских праздников, тогда как очень редко – у праздников Богородичных. Можно насчитать всего две особенности такого рода и обе они относятся к службе утрени:

1) пение особых кратких стихир на «Слава» и «И ныне» по 50-м псалме. Эта особенность характерна для четырех из семи Господских праздников (Рождество Христово, Богоявление, Неделя ваий, Преображение Господне), но в то же время встречается только у одного (из пяти) Богородичного праздника – Введение во храм Пресвятой Богородицы;

2) пение двух катавасий имеет место на праздники Рождества Христова, Богоявления и Пятидесятницы (три из семи Господских праздников), а из Богородичных праздников эта особенность свойственна только Успению Пресвятой Богородицы.

§ 5. Предпразднство и попразднство: общая характеристика периодов

Существенным отличием двунадесятых праздников являются особые периоды (дни) перед праздником и после него, когда поются праздничные песнопения. При этом период перед праздником именуется предпразднством, а период после праздника – попразднством; последний день попразднства, в который во многом повторяется служба самого праздника, называется отданием праздника. В эти периоды в седмичные дни отменяются песнопения Октоиха (исключением является канон Богородицы на повечерии, который в периоды предпразднства и попразднства большинства праздников все же присутствует) и песнопения праздника поются прежде стихир, тропарей и канонов святого Минеи.

Предпразднство, как правило, ограничивается одним днем; лишь праздники Рождества Христова и Богоявления имеют более продолжительный период: у Рождества Христова – 5 дней, у Богоявления – 4 дня. Два подвижных Господских праздника – Вход Господень в Иерусалим и Пятидесятница – не имеют предпразднства вообще; также в определенных случаях могут не иметь предпразднства Сретение Господне (если сам праздник случится в 1-й день Великого поста) и Благовещение Пресвятой Богородице (если сам праздник случится в любой день от Недели ваий до Светлой среды).

Попразднство есть у всех двунадесятых праздников, кроме Входа Господня в Иерусалим. При этом продолжительность попразднства неодинаковая: максимальный период – 8 дней – имеют три праздника: Богоявление, Вознесение Господне и Успение Пресвятой Богородицы. При этом легко заметить, что эти праздники имеют столь длинный период попразднства не по причине своего какого-либо превосходства над другими праздниками, а только потому, что они занимают выгодное место в календаре и сам календарь позволяет им иметь «октаву», то есть 8 дней попраздства. В то же время у большинства праздников периоды попразднства сокращаются из-за того, что их «подпирают» последующие двунадесятые или великие праздники. Так, праздник Рождества Христова имеет всего 6 дней попразднства из-за близости 1 января – праздника Обрезания Господня. Такую же продолжительность имеет попразднство Пятидесятницы по той причине, что вслед за отданием этого праздника идет Неделя Всех святых, а далее сразу наступает пост святых апостолов. Преображение Господне имеет только 7 (а не 8) дней попразднства потому, что сразу за отданием Преображения следует предпраздство Успения Пресвятой Богородицы. Точно также Рождество Богородицы имеет всего 4 дня попразднства, потому что его отдание сменяется предпразднством Воздвижения Креста.

Для других праздников причиной сокращения периода попразднства являются многодневные посты или особые периоды. Так, Введение Богородицы во храм попадает на период Рождественского поста и потому для него назначается только 4 дня попразднства. Сретение Господне вообще имеет уникальную особенность в отношении длительности попразднства: максимальная его продолжительность – 7 дней, но она может быть сокращена, если праздник случится в субботу перед Неделей о блудной сыне или позднее, причем в некоторых случаях попразднство здесь отсутствует вообще. Наконец, праздник Благовещения Пресвятой Богородице вообще имеет только один день попразднства (он же – отдание праздника) вследствие того, что попадает на период Великого поста; если же он случится после пятницы 6-й седмицы, то даже отдания этот праздник не имеет. В заключение представим все вышеприведенные данные относительно продолжительности периодов предпразднства и попразднства для каждого праздника в отдельности в виде сводной таблицы.

| Праздник | Число дней предпразднства | Число дней попразднства (с отданием) | Общая продолжительность празднования (вместе с днем самого праздника) |

| Рождество Пресвятой Богородицы | 1 | 4 | 6 |

| Воздвижение Креста Господня | 1 | 7 | 9 |

| Введение во храм Пресвятой Богородицы | 1 | 4 | 6 |

| Рождество Христово | 5 | 6 | 12 |

| Богоявление | 4 | 8 | 13 |

| Сретение Господне | 1 (крайне редко – 0) | от 0 до 7 | от 1 до 9 |

| Благовещение Пресвятой Богородице | 1 или 0 | 1 или 0 | от 1 до 3 |

| Вход Господень во Иерусалим | – | – | 1 |

| Вознесение Господне | 1 | 8 | 10 |

| Пятидесятница | – | 6 | 7 |

| Преображение Господне | 1 | 7 | 9 |

| Успение Пресвятой Богородицы | 1 | 8 | 10 |

* * *

Примечания

Евергетидский Типикон – один из важнейших литургических памятников, и мы на него часто будем ссылаться. Сразу отметим, что этот Типикон отражает практику 2-й пол. XI в.; это один из вариантов (малоазийская редакция) Студийского Устава, который был принят в монастыре в честь Богородицы Евергетиды («Благодетельницы») в Константинополе. Данный Устав сохранился в рукописи XII в. В связи с этим иногда имеет место путаница в литургических трудах: одни датируют этот Типикон временем формирования самого устава, т.е. XI в., другие – временем его сохранившейся рукописи – XII или даже XIII в.

Эти дни имеют и особые названия: Собор Пресвятой Богородицы, Собор Иоанна Крестителя и День Святого Духа.