Моавитские эпиграфические памятники

«Стела царя Меши» и «Остракон из Вади-Эль-Керака» (IX в. до P. X.) как внебиблейские исторические источники периода Первого Храма

Палеографический, текстологический и лингвосемантический анализы.

Эпоха существования Объединенного царства оказалась слишком короткой для того, чтобы разрушить межплеменные барьеры и сплотить двенадцать колен Израилевых в единое политическое образование.

Семидесятипятилетний период единства завершился распадом Объединенного царства, частью истории которого были славные дни Давида и Соломона. На его месте образовались два небольших государства – Иудея на юге страны, и Израиль, в ее центральной и северной частях.

Междоусобные войны двух царств и ослабление контроля над торговыми путями подорвали былое могущество израильтян. Завоеванные ранее территории отпали. Сирия, Аммон, Моав, филистимляне – все они вновь получили независимость. Египет, для которого в течение долгого времени Азия оставалась недоступной, теперь получал шанс расширить свое влияние. Египетский монарх фараон Сусаким (Шешонк), у которого раньше скрывался Иеровоам, на пятый год правления Ровоама вторгся в Иудею. Поскольку территория Иудейского нагорья была труднопроходима, но легко обороняема, Сусаким был удовлетворен внушительной данью от иудейского царя Ровоама и направил основной удар на своего бывшего протеже Иеровоама. Надеясь ослабить власть Израиля в Заиорданье, Сусаким отважился перейти Иордан и опустошил область Сокхофа, главный перекресток путей, связывавших Галаад и горы Самарии.

Об этом вторжении повествует надпись в карнакском храме (Египет). В надписи перечисляются более ста пятидесяти населенных пунктов, захваченных египтянами в Святой Земле. Кроме Иеровоама, о пяти его преемниках, монархах Северного царства, нам известно очень мало. В 881 г. до P. X., спустя полвека после распада единого царства, монархом Израиля становится Амврий, основавший новую династию. Во времена Амврия начинается период относительного мира и благополучия. Именно Амврию удалось восстановить Израиль как великую державу в Южной Сирии и Палестине.

Археологические открытия моавитских эпиграфических памятников в Заиорданье в XIX – XX вв.

«Стела царя Меши» или, как по-другому именуется этот уникальный памятник, «Моавитский камень», была обнаружена немецким священником-миссионером из Эльзаса Фридрихом Кляйном во время его путешествий по земле библейского Моава в августе 1868 года в Дибане (древний Дивон). Надо заметить, что только отважный путешественник мог решиться на посещение восточного побережья Мертвого моря, которое в тот период было небезопасно для европейцев из-за разбоя бедуинов.

Пастор Ф. Кляйн принял решение выкупить черный базальтовый камень, который наполовину находился в земле. Но местные жители запросили высокую цену. Миссионер смог только срисовать несколько строк, на неизвестном ему языке.

В Иерусалиме пастор Ф. Кляйн знакомится с 20-летним драгоманом французского консульства Шарлем Клермон-Ганно. Недавний выпускник факультета восточных языков Коллеж де Франс (вводный курс древнееврейской эпиграфики и библейской критики ему преподавал Эрнест Ренан) узнал в срисованных пастором буквах финикийский алфавит. Год спустя, в октябре 1869 г. араб-христианин Салим-аль-Карим передает Ш. Клермон-Ганно небольшой фрагмент (8 строк), списанный с оригинала стелы. В декабре 1869 г., предварительно обучив араба Якуба Каравака технике эстампажа, Ш. Клермон-Ганно отправляет его в Дибон для снятия слепка со всей стелы. Якубу Караваку действительно удалось выполнить задание, но во время возвращения в Иерусалим на него и его спутников напали разгневанные бедуины с целью отнять эстампаж стелы. Отбившись, раненый Якуб всё же привез в Иерусалим сделанный им слепок, правда, расколотый на 7 частей и значительно деформированный.

Заручившись поддержкой французского консульства Ш. Клермон-Ганно начинает переговоры с бедуинами по поводу покупки всего памятника. Но бедуинов насторожило пристальное внимание, какое европейцы проявляли к их камню. Прошел слух, что внутри камня находятся сокровища. Недолго думая бедуины развели вокруг стелы костер, а затем облили раскаленный камень холодной водой. Базальтовый камень раскололся на множество мелких частей. Вскоре Ш. Клермон-Ганно всё же выкупит у бедуинов для Лувра два больших фрагмента и около двадцати осколков. Некоторые части приобретут британское научное общество Palestine Exploration Fund и немецкий исследователь профессор Шлотман (Deutsche Morgenländische Geselleschaft). Позднее эти фрагменты будут также переданы в Лувр (Париж, Франция).6 Можно предположить, что остальные части разрушенной стелы осели в частных коллекциях.

Сегодня оригинальные фрагменты памятника «Стела царя Меши», собранные воедино с помощью эстампажа, сделанного по заказу Ш. Клермон-Ганно, экспонируются в Лувре (зал D, АО 5066). Как упоминалось выше, стела была изготовлена из черного базальта. Памятник имел небольшое округленное сужение к верху. Размеры памятника: высота – 124 см, ширина – 79 см, толщина – 36 см. Оригинальные части стелы датируются 850−840 гг. до P. X.

Точные копии «Стелы царя Меши» находятся также в Иорданском национальном археологическом музее (г. Амман, Иордания) и в музее крепости Эль-Керак (Иордания), в библейском прошлом – столице древнего Моава.

Другой, не менее важный эпиграфический памятник – «Остракон из Вади-эль-Керака», который мы также подробно рассмотрим, был обнаружен в вади (араб. «ущелье») рядом с древними развалинами крепости Эль-Керак в 1958 г. В настоящее время оригинал экспонируется в Иорданском национальном археологическом музее (г. Амман). Памятник датируется также IX в. до P. X.

Научные исследования эпиграфического памятника «Стела царя Меши» (IX в. до P. X.): достижения и недостатки

Уникальность этих памятников заключается в том, что на сегодняшний день это единственные сохранившиеся эпиграфические источники с текстами на древнем моавитском языке.

Наибольшей популярностью в качестве «модели-первоисточника» в отечественном ученом мире пользуются английские переводы текста «Стелы царя Меши», известного американского археолога, историка, гебраиста Уильяма Ф. Олбрайта и британского семитолога Сэма Кука, а также французский вариант – переводы профессора Сорбонны семитолога Андрэ Лемера, профессора-библеиста Католического института в Париже Жака Брийана и т. д.

В существующих переводах на русский язык с языка оригинала автором книги были обнаружены грубые неточности. Так, например, известный израильский семитолог Алекс Луговской7 в своей версии перевода допустил утрату целой 13-й строки памятника.

В данном исследовании будет предложена авторская расшифровка источника, прямой перевод с моавитского на русский язык, и лингвосемантический анализ текста «Стелы царя Меши». В книге учитываются достижения и недостатки всех предыдущих исследований для последующей попытки согласования контекста письменного эпиграфического артефакта с библейским текстом.

Эпиграфический памятник «Остракон из Вади-эль-Керака», обнаруженный археологами в 1958 г., напротив, не приобрел такой популярности в изучении, как вышеупомянутый памятник, и до настоящего времени известен только очень узкому кругу специалистов. Авторская расшифровка и перевод данного памятника помогут глубже понять исторический контекст, описываемых в «Стеле царя Меши» событий, а также облегчат расшифровку, прочтение и понимание некоторых фрагментов памятника-стелы.

Все вышеуказанные аргументы подтверждают актуальность и практическую ценность такого научного исследования.

Палеографический, текстологический и лингвосемантический анализы эпиграфического памятника «Стела царя Меши»

Начиная лингвосемантическое исследование текстов, автор хотел бы предупредить, что при реконструкции транслитерации памятников буквами ассирийского квадратного алфавита, при окончании слов для облегчения прочтения, будет соблюдаться (где это необходимо) правило «конечных букв».

Хотелось бы также обратить внимание на то, что даже при беглом взгляде на текст памятника заметны часто употребляемые знаки, несущие синтаксические функции. Так, для разделения слов в памятниках используются точки. Для разделения текста на предложения (в памятнике «Стела царя Меши») – вертикальная черта «I», внешне напоминающая знак פָסוּק סוֹף (sof pasuk), встречающийся в тексте Танаха. Что касается «Остракона из Вади-эль-Керака», подобных знаков, разделяющих текст на предложения, в памятнике нет (хотя слова разделяются, как и в «Стеле царя Меши», точками), и по всей видимости, потому, что сохранившийся фрагмент демонстрирует текст не с начала предложений, а их центральную часть. По этой же причине во фрагменте нет завершающих предложения частей. Поэтому, у нас сегодня нет возможности узнать, были ли, как и в памятнике «Стела царя Меши», подобные синтаксические знаки в «Остраконе из Вади-эль-Керака».

При расшифровке и реконструкции транслитерации автор данного исследования сохранил синтаксические знаки памятников, передавая разделение слов обыкновенными точками, а разделение на предложения вертикальной чертой, как и в памятнике-оригинале.

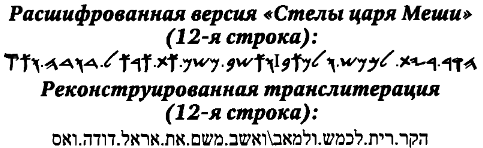

Расшифрованная версия эпиграфического памятника'Стела царя Мегии» (моавитский язык).

***

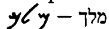

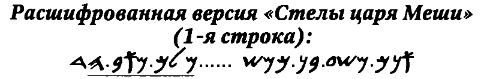

Расшифрованная версия «Стеллы Царя Меши» (1-я строка):

Реконструированная транслитерация (1-я строка):

הד.מאב.מלך….כמש.בן.משע.אנך

Далее следует первое упоминание собственного имени монарха, от чьего лица и передается повествование надписи стелы:

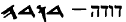

Слово

Следующее слово

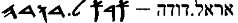

В качестве предположения еще Шарль Клермон-Ганно восстанавливал имя как כמשגד (Khemoshgad), а Марк Лидзбарски, основатель научной школы семитологической эпиграфики, предполагал, что первоначально оно выглядело как כמשכן (Khemoshkhan).

Известный специалист в области семитологии и истории Древнего Востока, профессор Сорбонны А. Лемер допускает, что имя звучало как כמשית (Khemoshit). И, по всей видимости, именно эта гипотеза ближе всего к истине, что подтверждает текст эпиграфического памятника «Текст из Эль-Керака», обнаруженный в 1958 г., который будет подробно рассмотрен ниже.

Первоначальные границы древнего царства Моав – от ручья Хешбон до реки Зеред на юге, и от берега Мертвого моря на западе, до Сиро-Аравийской пустыни на востоке. Но уже в царствование первого моавитского монарха на территорию страны вторглись племена аморреев, завоевавшие всю северную часть Моава до реки Арнон (Числ. 21:26−29), лишив его плодородных земель и больших городов, и основали там два царства. Эта область к северу от реки Арнон сохранила название Арвот-Моав. Моав пересекали два пути, по которым шли караваны и велась международная торговля: западная, так называемая «царская дорога» и восточная (более удобная), пересекавшая пустыню. Моав быстро развивался экономически и культурно. Главными занятиями были интенсивное земледелие, разведение мелкого рогатого скота (4Цар. 3:4) и торговля. Одним из предметов экспорта в Египет был асфальт для мумифицирования. С середины XIII в. до P. X. здесь изготавливалась высококачественная керамика.

В период завоевания евреями Ханаана Моавитяне были достаточно дружественны по отношению к ним, но во времена Судей израильтянам, во главе с Аодом, уже пришлось бороться с притеснениями моавитского царя Еглона (Суд. 3:12−30). К народу моавитян принадлежала праведная Руфь, прабабушка Давида, будущего царя Израиля. Впоследствии именно царем Давидом Моав был завоеван, и присоединен к территориям его царства. При царе Соломоне Моав отойдет от Израиля, но монарх Северного царства Амврий вновь вернет земли Моава Израилю. При сыне Амврия, царе Ахаве, Моав вновь отойдет от Израиля. Последняя попытка вернуть Моав была предпринята при царе Иораме, из династии Амврия.

Завершают 1-ю строку две буквы

Перевод (1-я строка): Я – Меша, сын Кемош... царь Моава, (дивонец).

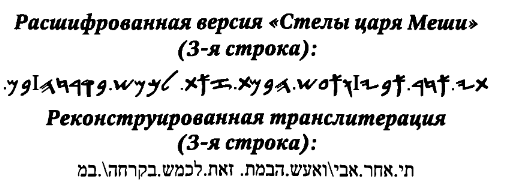

Расшифрованная версия «Стеллы Царя Меши» (2-я строка):

Реконструированная транслитерация (2-я строка):

מלך.ואנך.שת.שלשן.מאב.על.מלך.אבי.יבני

Как мы предположили выше, начало 2-й строки

Завершается 2-я строка словом

Перевод (2-я строка): (Ди)вонец. Отец мой царь (царствовал) над Моавом тридцать лет, и я воцарил(ся).

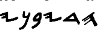

Начальные буквы 3-й строки памятника

Далее строка прерывается вертикальной чертой, что служит знаком окончания предыдущего и начала нового предложения.

Следующее предложение начинается двумя буквами

Перевод (3-я строка): «Воцарился после моего отца и сделал возвышение это для Хамоса (Кемоша) в Кархо». (Мешой).

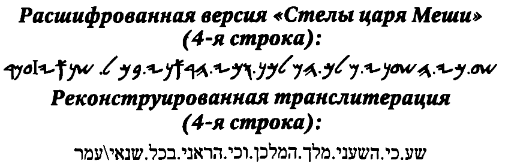

Предыдущая, 3-я строка закончилась двумя буквами

Следующее слово, по всей видимости, употреблено с местоименным суффиксом

Нечто подобное можно обнаружить в книге Псалтирь9:

(58:11) – בְשרְרָי יַרְאֵנִי אֱלֹהִם יְקֵדְמֵנֵי חַסְדִי אֱלֹהֵי;

117:7 – 7 – בְשׂנְאָי אֶרְאֶה וַאֲנִי בְעֹזְרָי לִי יְיָ.

Слово

Далее следует вертикальная разделительная черта.

Следующее слово

Перевод (4-я строка): Мешой (сделано возвышение), потому что поддержал меня царем царей и потому что дал мне смотреть на всех ненавидящих меня. Амвр(ий).

5-я строка начинается буквой

Слово

Перевод (5-я строка): (Амвр)ий, царь Израиля, и угнетал Моав многие дни, потому что Хамос прогневался.

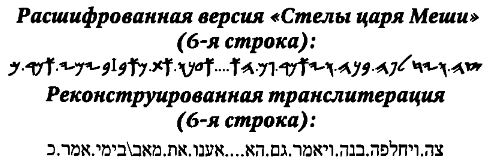

6-я строка начинается двумя буквами, которые являются переносом незаконченного слова в 5-й строке:

Следующее слово, употребленное с соединительным союзом

Слова

Следующее предложение начинается существительным множественного числа, употребленным с предлогом

6-я строка заканчивается буквой у – כ (khaf). Существует мнение, что это сохранившаяся буква от слова

Перевод (6-я строка): (Страну) свою и сменил сын его и сказал также он: (Буду) притеснять Моав. В дни мои сказал (так).

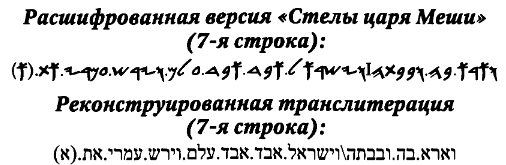

7-я строка начинается

Далее следует вертикальная разделительная черта.

Перевод (7-я строка): И узрел я в нём и в доме его. И Израиль погиб, погиб, исчез (во веки), и наследовал Амврий.

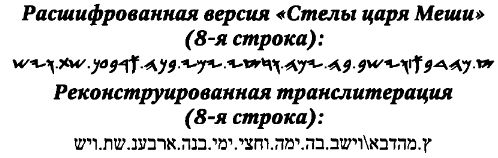

8-я строка начинается буквой

Далее следует вертикальная разделительная черта, которая служит знаком начала нового предложения.

Слово –

Перевод (8-я строка): (Страна) Медева и проживал в ней дни его и половину дней сына, его сорок лет, (и вернул).

Первые буквы 9-й строки

Далее следует вертикальная разделительная черта, что служит признаком того, что предложение окончено.

Следующее предложение начинается словом

Поскольку город Ваал-Меон существовал задолго до царя Меши, слово

Автор данного исследования более склонен к мысли о том, что моавитский монарх Меша, фиксируя в веках свои деяния и презентуя свои достижения, как победоносный военачальник, подчеркивает то, что он не только восстановил Ваал-Меон, но и предупредил дальнейшее его разрушение неприятельскими войсками постройкой фортификационных заграждений – окопов, рвов.

Перевод (9-я строка): (И вернул) ее Кемош в дни мои. И я отстроил Ваал-Меон, и я сделал в нём окопы, и я построил.

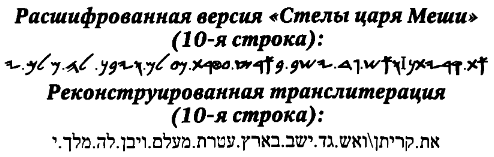

Начинается 10-я строка предлогом винительного падежа

После вертикальной разделительной черты начинается следующее предложение.

Особого внимания заслуживает первое слово нового предложения, употребленное с соединительным союзом «и»:

Надел Гада, согласно современным научным данным, включал западную часть Северного Галаада, весь Южный Галаад (Галаад – область Заиорданья, которую заселили после Исхода из Египта израильтяне, к юго-востоку от реки Иордан) и почти всю Иорданскую долину, до Галилейского моря. Согласно библейскому повествованию (Числ. 32; Втор. 3:12−20; Нав. 1:12−5; 22:1−9), когда еврейские племена на пути в Ханаан заняли Заиорданье, колена Гада и Рувима, а также половина колена Манасии, обратились к пророку Моисею с просьбой дать им в наделы пастбища Галаада, где они могли бы кочевать со своими многочисленными овечьими стадами. Моисей согласился с условием, чтобы все боеспособные мужчины, оставив женщин и детей во вновь полученных наделах, перешли Иордан, и вместе с остальными коленами участвовали в завоевании Ханаана.

Во время завоевания Ханаана колено Гада насчитывало 40,5 тыс. боеспособных мужчин (Числ. 26:18). Ранняя история колена Гада представляет собой непрерывный ряд войн с Аммоном и Моавом на юге, кочевыми племенами на востоке, а позднее, с арамеями на севере. Когда первый царь Израиля Саул (1025−1004 до н. э.) оказал военную поддержку заиорданским коленам, особенно значительной была его помощь жителям Иависа Галаадского в уделе Гада, которым угрожали аммонитяне, и жители этого города отвечали Саулу непоколебимой верностью (1Цар. 31:11−13). После распада Объединенного царства колено Гада входило в состав Израильского царства.

Слово

Буквой

Перевод (10-я строка): Кириафаим (Кирйатан). И люди Гада обитали в земле Атарот издревле, и построил себе царь (Израиля).

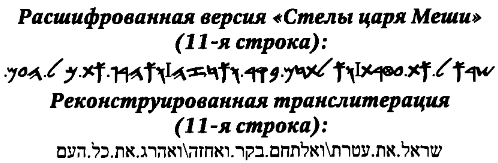

11-я строка продолжает начатое в 10-й строке слово:

Далее следует вертикальная разделительная черта, что служит знаком окончания предложения.

Следующее предложение начинается словом

Далее, слово

Также можно предложить еще один вариант перевода данного слова. Если исходить из того, что в древнееврейском языке существительное мужского рода קִיר (kir) переводится, как «стена», то текст памятника может использовать его со значением «город». Тогда, согласно этой версии, слово

Далее вновь вертикальная разделительная черта.

Начальное слово нового предложения

Следующее слово употреблено с определенным артиклем

Перевод (11-я строка): (Царь И)зраиля Атарот. И я воевал (в городе), и я взял (захватил) его. И я убил весь народ.

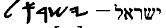

12-ю строку начинает слово

Следующее слово начинается с предлога

Далее, в слове

После разделительной вертикальной черты новое предложение начинается словом

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета И. Р. Тантлевский в своей книге «История Израиля и Иудеи до разрушения Первого Храма»,13 упоминает интересное предположение о том, что אֲרִיאֵל (ariyel) – это «постамент с львиными фигурами по обеим сторонам» (в том числе постамент для статуи языческого божества).

В древнееврейском языке есть слово с подобными корневыми буквами – דוֹד (dod), которое переводится как «дядя», «возлюбленный», или «друг». Можно предположить, что конечная буква

Можно также допустить, что это имя собственное. Тогда кому оно принадлежит? В книгах Ветхого Завета, описывающих интересующий нас период (период Первого Храма), упоминается несколько человек с подобным именем דּוֹדּוֹ (Dodo): Суд. 10:1; 2Цар. 23:9; 1Пар. 11:12, 26. Есть и другие близкие имена: דּוֹדָוָהוֹ (Dodavaho) – «Додава» (2Пар. 20:37), דּוֹדַי (Doday) – «Додай» (1Пар. 27:4), непосредственно имя דָּוִדּ (David) – «Давид», иногда как דָּוִידּ (Daviyd), встречается 1068 раз,14 подразумевая легендарного псалмопевца царя Давида.

Если предполагать все же, что

Упомянутый нами выше, исследователь С. Кук также выдвинул гипотезу, что это имя местного бога, которому некоторые израильтяне поклонялись на восточном берегу Иордана.

В связи с реконструкцией этого фрагмента 12-й строки –

В качестве определенной параллели можно указать на тексты 2Цар. 23:20 и 1Пар. 11:22. Приводя эти параллельные места, автор данного исследования хотел бы предупредить, что в Синодальном переводе под словом אֲרִיאֵל (ariyel) в указанных местах подразумевается собственное имя Ариила Моавитского, двух сыновей которого поразил Ванея, сын Иодая. Но на языке оригинала в этих фрагментах упоминаний о сыновьях вообще нет: מוֹאָב אֲרִאֵל שְנֵי (shney ariel Moav), что правильней было бы перевести как «два жертвенника Моава»: именно их уничтожил Ванея. Это согласуется с реконструкцией 12-й строки

Перевод (12-я строка): Города демонстрируя для Кемоша и для Моава. И я вернул оттуда жертвенник Давида.

Как мы говорили выше, 12-я строка заканчивалась незавершенным из-за переноса словом

Следующее слово

Далее следует вертикальная разделительная черта.

Новое предложение вновь начинается союзом

В контексте 13-й строки мы можем говорить еще об одном глаголе, который также встречался выше, в 10-й строке

Завершает 13-ю строку вновь слово

Перевод (13-я строка): (И я волочил) тащил его в присутствии Хамоса в Кериофе. И я поселил в нем людей Шарона и людей.

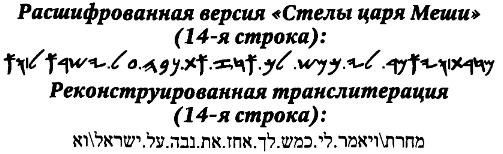

Следующая, 14-я строка, продолжая повествование незаконченного предложения, судя по контексту, начинается названием географической местности

После вертикальной разделительной черты, новое предложение начинается словом

Следующее слово

Упоминания о городе Нево также можно найти в книгах Священного Писания Ветхого Завета. Так, в предсказаниях пророка Исаии и пророка Иеремии участь разрушения среди таких моавитских городов, как Баит, Дивон, Медева, Вил, Кариафаим, Мизгав и многие другие, предрекается и городу Нево (Ис. 15:2; 46:1; Иер. 48:1, 22). Сегодня это район Хирбет-айн-Муса (Хашимитское Королевство Иордания).

Следующие после разделительной черты две буквы

Перевод (14-я строка): 1-й вариант: (людей) Махерет. И сказал мне Хамос: иди, возьми Нево, высоту Израиля. (И я). 2-й вариант: (людей) Махерет. И сказал мне Хамос: иди, возьми Нево (город) Израиля. (И я).

14-я строка завершилась, как мы указали выше, двумя буквами

Следующее слово начинается предлогом

Слово

Далее слово

Следующее слово памятника

Слово

Далее следует разделительная черта, завершающая предложение.

После разделительной черты следуют буквы

Перевод (15-я строка): И пошел ночью и сражался с ним от прорыва утра (от рассвета) до полудня.

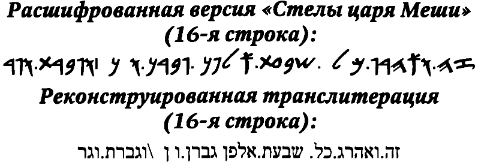

16-я строка исследуемого памятника начинается буквами

Далее слово

В целом перевод данной фразы:

Далее следует слово, которое невозможно прочитать полностью: сохранились и отчетливо видны только первая буква слова

Вертикальная разделительная черта завершает предложение.

Следующее предложение начинается словом

Завершает 16-ю строку слово

Слово גֵר (ger) – «пришелец», в книгах Священного Писания Ветхого Завета встречается довольно часто. Так, например, в книге Бытие (23:4) патриарх Авраам, покупая пещеру Махпела у хиттийца Эфрона, говорит о себе: «Я у вас пришелец (גֵר)и поселенец, дайте мне в собственность место для гроба». А также в книге Исход (2:22) Моисей своему рожденному в Мадиаме сыну, дает имя Гирсам (גֵרְשַם) ̱, Gersham), состоящее из двух отдельных слов: גר̱ (ger) – «пришелец», и שם̱ (sham) – «там», в значении «оттуда».

Некоторые исследователи, для восстановления смысла текста 16-й строки, предлагают слово

Нельзя оставить без внимания тот факт, что при переводе данной строки некоторые исследователи обращают внимание на разделительную черту после слова

Но как мы увидим ниже, автор данного исследования придерживается несколько иного мнения по поводу перевода этого фрагмента.

Перевод (16-я строка): И одержал (взял) его и убил всех: семь тысяч мужчин и пришельцев (иностранцев). А женщин и чужеземок (иностранок).

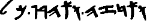

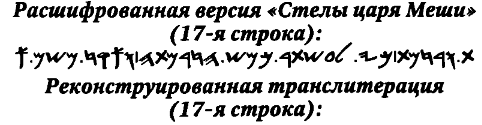

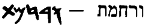

17-я строка исследуемого памятника начинается буквой X – ת (tav), после которой стоит точка, сообщающая об окончании слова. Данная буква, по предположению высказанному выше, является окончанием женского рода множественного числа слова

Следующее слово

Следовательно, согласно авторскому переводу, моавитский монарх Меша, предавший смерти семь тысяч мужчин, способных к военным действиям, и представлявших угрозу для его царства, напротив, пощадил и проявил милосердие по отношению к слабому полу, что посчитал необходимым зафиксировать в тексте стелы.

Далее следует вертикальная разделительная черта.

Следующее слово

Далее следует вертикальная разделительная черта.

Завершается 17-я строка буквой

Перевод (17-я строка): (чужеземок) и помиловал. Так как Аштар Хамос подвергла заклятию (город) и я взял оттуда (сосуд).

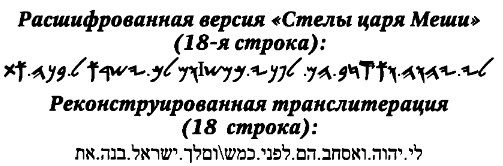

18-я строка, как мы заметили выше, начинается, предположительно, словом

Следующее слово

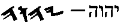

Хотя, принятый в библеистике, термин «Тетраграмматон» и употребляют для обозначения Божественного имени, но буквальное значение этого термина в переводе с греческого: «слово из четырех букв». В книгах Ветхого Завета его употребление встречается 6512 раз. Тетраграмматон – это не имя Бога, это констатация его обозначения в Священном Писании четырьмя согласными буквами – יהוה.

Вообще, Тетраграмматон יהוה, по-видимому, представляет собой форму 3-го лица единственного числа имперфекта породы qal глагола הוה (hove) – древняя форма глагола היה (hayah) – «был». Имперфект глаголов в еврейском языке может использоваться, в частности, для обозначения будущих действий, начавшихся в прошлом и продолжающихся в настоящем. Поэтому имя יהוה по грамматической форме единственное в своем роде не имеющее аналогов, т. к. соединяет в себе три времени древнееврейского глагола היה (haya) –«был», הוה (hove) – «есть», יהיה (ihye) – «будет». Таким образом, יהוה может быть интерпретировано как «Он (Господь) был, есть и будет». Символический смысл имени יהוה неисчерпаем. Одно из его значений – «Вечно Пребывающий», «Вечносущный», «Непреходящий». Второе значение – «Тот, Кто одаряет существованием», «Источник бытия». Третье – «становящийся».16

Следует отметить, что употребление Тетраграмматона так, как это предписывает еврейская традиция, даже подтолкнуло некоторых исследователей к предположению, что автором-писцом памятника-стелы был еврей, происходивший из Южного царства – Иудеи.

Далее следует вертикальная разделительная черта.

Следующее предложение начинается словом

Перевод (18-я строка): Сосуд יהוהи я тащил (волочил) их перед Хамосом. И царь Израиля.

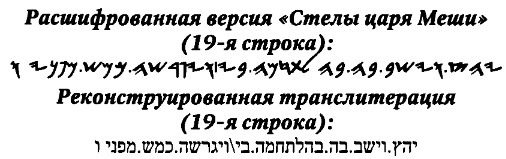

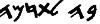

19-я строка памятника начинается словом

Завершается 19-я строка памятника буквой

Перевод (19-ястрока): Иаац и жил в нём при войне его внутри. И изгнал его Хамос перед (мной).

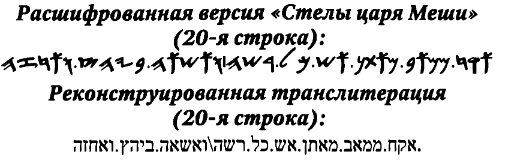

Рассмотрение 20-й строки памятника следует начать с завершающей 19-ю строку буквы

Далее следует вертикальная разделительная черта.

Следующее предложение начинается словом

Перевод (20-я строка): (И) я взял из Моава 200 человек – всех глав его. И взял их в Иаац.

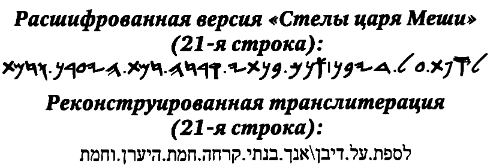

Далее следует вертикальная разделительная черта.

Перевод (21-я строка): прибавляя к Дивону. Я построил Карху, (крепостные) деревянные стены и стены.

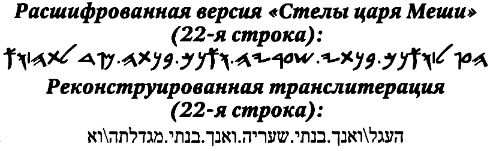

22-я строка памятника начинается словом

Далее следует вертикальная разделительная черта.

Следующее предложение начинается словом

Завершается 22-я строка двумя буквами, которые, по всей видимости, являются частью перенесенного слова.

Перевод (22-я строка): (стены) округлые (насыпные). И построил я ворота его, и построил я башни его.

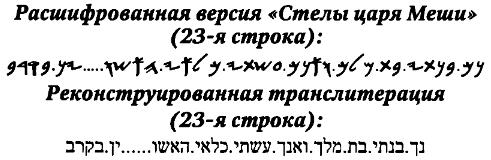

Учитывая то, что 22-я строка завершилась двумя буквами, и при переносе вторая часть оказалась в начале 23-й строки, вместе они представляют личное местоимение, начинающееся союзом

Так как следующее слово сохранилось не полностью, из следующего фрагмента:

Далее, из-за повреждения памятника, в данном месте образовалась лакуна в несколько букв, после которой следуют две буквы

Некоторые исследователи памятника считают, что во фрагменте

Перевод (23-я строка): (И) я построил царский дом, и я сделал тюрьму обвиненным (пленникам) внутри.

Далее следует вертикальная разделительная черта.

Следующее предложение начинается словом

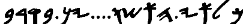

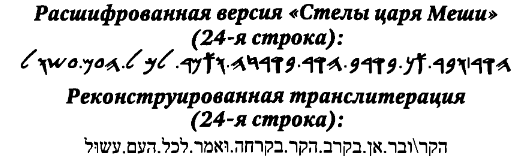

По всей видимости, последнее слово 24-й строки:

Перевод (24-я строка): ... стен. А (так как) резервуара (для воды) не было внутри стен (внутри города) в Кархо, и сказал всему народу: сделайте для себя.

25-я строка начинается буквами

Далее слово

Далее следует вертикальная разделительная черта.

Новое предложение начинается словом

Перевод (25-я строка): (сделайте для себя) яму (резервуар) в домах своих. И я выкопал рытвину (резервуар) для Кархо (силами) пленников.

Далее следует вертикальная разделительная черта.

Перевод (26– строка): (пленники-израильтяне) Израиль. Я построил Ароер, и я сделал дорогу в Арнон.

Далее следует вертикальная разделительная черта.

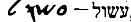

Завершает 27-ю строку слово

Перевод (27-я строка): Я построил Бет-Вамоф, потому что он был разрушен. Я построил Восор, потому что относился враждебно.

Начало 28-й строки памятника, как указывалось выше, повреждено, а от начального слова сохранилась только буква

1. .חמשן.דיבן.ש (רו) – «(и гл)ав Дивона пятьдесят (человек)» (С. Кук).

2. חמשן.דיבן.ש (בא) – «(с помощью) пятидесяти (человек) Дивона» (Й. Халеви).

3. חמשן.דיבן.ש (מא) – «(из людей) Дивона пятьдесят человек».

Как было указано выше, слово

Далее следует вертикальная разделительная черта.

Следующее предложение начинается словом

Перевод (28-я строка): Дивон вооруженных, потому что весь Дивон подчинился. И я царствовал.

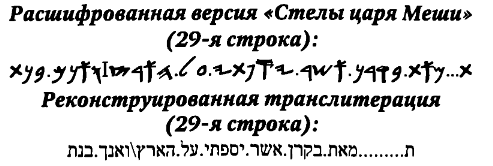

29-я строка памятника начинается буквой

Вновь чтение 29-й строки можно продолжить со слова

Далее следует вертикальная разделительная черта.

Завершается 29-я строка словом

Перевод (29-я строка): ... сотен в городах, которые я присоединю к своей стране. И я построил.

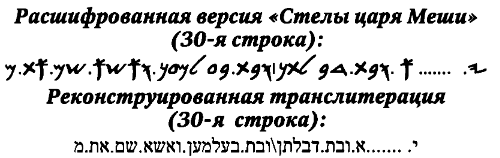

30-я строка памятника начинается, как упоминалось выше, буквой

Многие исследователи памятника «Стела царя Меши» начинают прочтение следующей части 30-й строки с букв

Далее следует вертикальная разделительная черта.

Завершается 30-я строка буквой

Перевод (30-я строка): (И я построил) и Бет-Дивлафаим. И Бет-Ваал-Меон, и я привел туда.

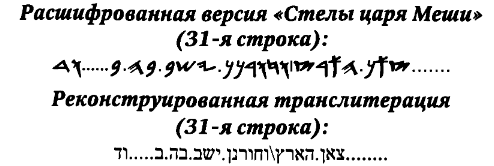

Из-за разрушения нижней части памятника 31-я строка прочитывается не с начала, т.к. начальные слова текста отбиты и не сохранились. Итак, 31-я строка начинается словом

Далее следует вертикальная разделительная черта.

Следующее предложение начинается словом

Далее еще можно различить букву

Хотя, по мнению автора данного исследования, это всё же очень смелая реконструкция.

Перевод (31-я строка): мелкий скот моей страны. И Оронаим жил в нём (дом Давида?).

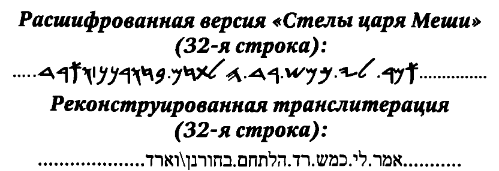

32-я строка памятника также сохранилась частично, из-за отбитого правого края стелы. Текст 32-й строки можно прочитать начиная со слова

Далее следует вертикальная разделительная черта.

Слово

Перевод (32-я строка): ... сказал мне Хамос: спустись, сражайся за Оронаим. И я спустился.

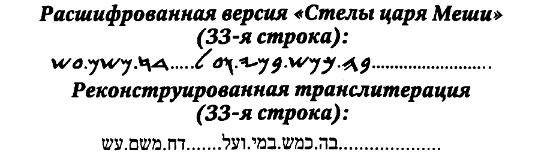

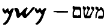

Начало 33-й строки не сохранилось, текст читается только с букв

Далее вновь появляется возможность чтения оригинального текста.

Следующее слово читается с очень большим трудом. Оно начинается соединительным союзом

После фрагмента, не подлежащего расшифровке, различаются буквы

Далее с большим трудом просматриваются три буквы –

Завершается 33-я строка исследуемого источника словом, которое вновь нельзя расшифровать полностью из-за повреждения данного фрагмента, но здесь отчетливо видны две буквы

Перевод (33-я строка): Хамос в дни мои и на (?) оттуда.

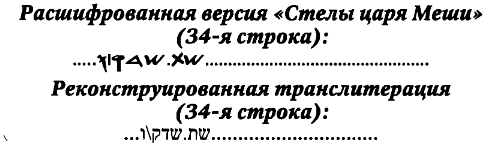

34-я строка представляет наибольшую трудность для расшифровки. Большая часть ее не сохранилась вообще. Хотя некоторые буквы удалось разобрать, но всё равно объединить их в конкретные слова, и тем самым реконструировать текст строки для чтения и перевода, практически не представляется возможным.

Ниже приведен целостный авторский перевод эпиграфического памятника «Стела царя Меши»:

1. Я – Меша, сын Кемош... царь Моава, (дивонец)

2. (ди)вонец. Отец мой царь (царствовал) над Моавом тридцать лет, и я воцарился

3. После моего отца и сделал возвышение это для Хамоса (Кемоша) в Кархо.

4. Мешой (сделано возвышение), потому что поддержал меня царем царей, и потому что дал мне смотреть на всех ненавидящих меня. Амвр(ий)

5. (Амвр)ий, царь Израиля, и угнетал Моав многие дни потому что Хамос прогневался

6. (Страну) свою, и сменил сын его, и сказал также он: (Буду) притеснять Моав. В дни мои сказал (так)

7. И узрел я в нём и в доме его. И Израиль погиб, погиб, исчез (во веки), и наследовал Амврий...

8. (Страна) Медева, и проживал в ней дни его, и половину дней сына его, сорок лет (и вернул)

9. (И вернул) ее Кемош в дни мои. И я отстроил Ваал-Меон, и я сделал в нём окопы, и я построил

10. Кириафаим (Кирйатан). И люди Гада обитали в земле Атарот издревле, и построил себе царь

11. Израиля Атарот. И я воевал (в городе), и я взял (захватил) его. И я убил весь народ

12. Города, демонстрируя для Кемоша и для Моава. И я вернул оттуда жертвенник Давида

13. (И я волочил) тащил его в присутствии Хамоса в Кериофе. И я поселил в нём людей Шарона и людей

14. Махерет. И сказал мне Хамос: иди, возьми Нево Израиля.

15. И пошел ночью и сражался с ним от прорыва утра (от рассвета) до полудня.

16. И одержал (взял) его и убил всех: семь тысяч мужчин и пришельцев (иностранцев). А женщин и чужеземок

17. и помиловал. Так как Аштар Хамос подвергла заклятию (город), и я взял оттуда (сосуд).

18. Сосуд יהוהи я тащил (волочил) их перед Хамосом. И царь Израиля...

19. Иаац и жил в нём при войне его внутри. И изгнал его Хамос передо (мной)

20. (И) я взял из Моава 200 человек – всех глав его. И взял их в Иаац

21. прибавляя к Дивону. Я построил Карху, (крепостные) деревянные стены и стены...

22. (стены) округлые (насыпные). И построил я ворота его, и построил я башни его...

23. (И) я построил царский дом, и я сделал тюрьму обвиненным (пленникам) внутри...

24. ...стен. А (так как) резервуара (для воды) не было внутри стен (внутри города) в Кархо, и сказал всему народу: сделайте для себя...

25. яму (резервуар) в домах своих. И я выкопал рытвину (резервуар) для Кархо (силами) пленников (израильтян)

26. Израиль. Я построил Ароер, и я сделал дорогу в Арнон.

27. Я построил Бет-Вамоф, потому что он был разрушен. Я построил Восор, потому что относился враждебно

28. Дивон вооруженных, потому что весь Дивон подчинился. И я царствовал...

29. ...сотен в городах, которые я присоединю к своей стране. И я построил

30. ...и Бет-Дивлафаим. И Бет-Ваал-Меон, и я привел туда

31. ...мелкий скот моей страны. И Оронаим жил в нём (дом Давида?)...

32. ...Сказал мне Хамос: спустись, сражайся за Оронаим. И я спустился...

33. ... Хамос в дни мои и на (?)... оттуда...

Лингвосемантический анализ «Остракона из Вади-Эль-Керака».

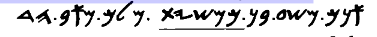

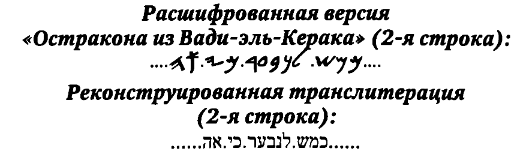

Памятник «Остракон из Вади-эль-Керака» состоит всего из 3-х строк, но для нас он очень важен тем, что сохранившиеся фрагменты, по стилистике и по смыслу, фактически дублируют легендарную «Стелу царя Меши». Приступим к расшифровке и прочтению памятника.

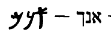

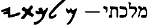

1-я строка данного памятника после скола начинается тремя буквами:

Завершается 1-я строка буквой

Перевод (1-я строка): «...царь Моава...».

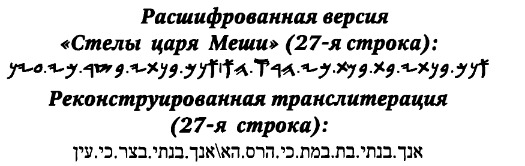

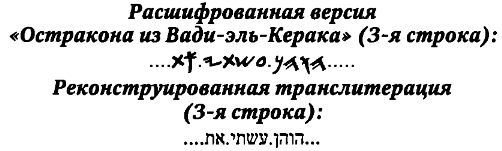

Если сопоставить 1-ю строку «Стелы царя Меши» с 1-й строкой исследуемого памятника, можно обратить внимание на некоторое подобие в расстановке слов.18

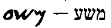

Обращает на себя внимание то, что после лакуны слова «Стелы царя Меши» дублируются в рассматриваемом нами памятнике «Остракон из Вади-эль-Керака»:

Обращает на себя внимание также и то, что перед пробелом в «Стеле царя Меши», образовавшимся из-за повреждения, слово

В качестве гипотезы можно предложить подставить, в образовавшуюся из-за повреждения лакуну 1-й строки «Стелы царя Меши», две буквы (при расшифровке и переводе данного памятника мы уже обращали внимание на то, что лакуна могла содержать не более двух букв) начала 1-й строки «Остракона из Вади-эль-Керака». Получается:

Образовалось слово

Следовательно в целом, с заполненной лакуной, перевод будет выглядеть следующим: «Я, Меша, сын поставленного Хамосом, царь Моава».

Можно выдвинуть гипотезу, что это официальный тронный титул моавитского монарха Меши.

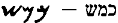

Далее 2-я строка завершается двумя буквами слова

Перевод (2-я строка): Хамос для всесожжения, потому что...

Перевод (3-я строка): беды сделал я...

В целом, проведенный сравнительный анализ текстов памятников «Стела царя Меши» и «Остракон из Вади-эль-Керака» дает обширный материал по орфографии и грамматике моавитского языка IX в. до P. X. Особенности моавитского языка, по отношению к древнееврейскому, носят характер диалекта, в отличие скажем, от финикийского или древнеарамейского.

Слова текстов памятников не содержат קֵרִה אִמָהוֹת (imahot keri) – «матери чтения» – matres lectionis, букв

Также, заметно активное употребление, перед некоторыми словами, приставки

Примечательно то, что в моавитском языке существительные женского рода оканчиваются на χ – ת (tav), подобно финикийскому языку, что отличает их от древнееврейского и арамейского языков, где ת (tav) остался лишь в сопряженной форме женского рода, тогда как в абсолютной форме слова обычно используется буква ה (hey).

Показателем множественного и двойственного числа мужского рода у существительных в абсолютной форме является буква у – נ (nun) в конце слова, что характерно для арамейского языка. Суффикс двойственного числа, который в Иудее произносился как (ayim), у моавитян уже звучал как (еn) и не содержал букву י (yud).Перфект и имперфект глагола, судя по тексту, очень похожи, и выполняют аналогичные функции.

Повелительное наклонение во множественном числе мужского рода имеет букву

В моавитском языке, как и в древнееврейском, используется имперфект, с так называемым, «вав перевертывающим», чтобы передать повествование о прошлом.

В продолжение расшифровки и перевода текстов памятников, автор данного исследования старался продемонстрировать идентичность корневых основ и форм в моавитском и древнееврейском языках.

Рассмотренные нами эпиграфические памятники «Стела царя Меши» и «Остракон из Вади-эль-Керака», хотя и являются внебиблейскими источниками, представляют для нас определенную ценность, так как они по-своему дополняют библейский текст исследуемого периода. Это дает нам возможность более объективно взглянуть на историю Святой Земли эпохи Первого Храма.

Библейская версия военного похода против Меши, царя Моава

Текст «Стелы царя Меши» повествует о том, что израильский царь Амврий вновь завоевал Моав. Согласно библейскому тексту, эта оккупация продолжалась на протяжении всего царствования самого Амврия, и его сына Ахава. Только после неудачного похода израильтян против арамеев, и гибели самого Ахава на поле битвы при Рамофе Галаадском, моавский монарх Меша, воспользовавшись последующим упадком Израиля и Иудеи, поднял восстание с целью освободить страну от господства Израиля.

Вот как описывает это Священное Писание:

И отложился Моав от Израиля по смерти Ахава (4Цар. 1:1).

Текст памятника «Стела царя Меши» сообщает о том, что моавитский монарх не остановился на освобождении границ своего царства, а перешел реку Арнон на севере и Заред на юге, и захватил города и селения в Мишоре (нижней холмистой области Галаада) и в Северном Эдоме.

После смерти Ахава на престо, на короткое время, всходит его сын Охозия. Он умер в результате случайного падения из окна своей резиденции в Самарии (4Цар. 1:2), после обличения пророком Илией в идолопоклонстве (4Цар. 1:16).

Ситуация в Израиле вновь стала стабильной только при следующем монархе – Иораме, брате Охозии. Именно в период правления Иорама был запланирован поход против восставшего моавитского монарха Меши.

Библейский текст сообщает, что против моавитского царя Меши выступают в марше два монарха Израиля и Иудеи:

И выступил царь Иорам в то время из Самарии, и сделал смотр всем Израильтянам; и пошел и послал к Иосафату, царю Иудейскому, сказать: царь Моавитский отложился от меня, пойдешь ли со мной на войну против Моава? Он сказал: пойду; как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ; как твои кони, так мои кони (4Цар. 3:6−7).

Причиной такого живого желания Иосафата выступить в союзном составе двух армий Иудеи и Израиля против моавитского монарха было, в первую очередь то, что Меша захватил часть Едома, управляемую наместниками Иудеи.

Далее текст Священного Писания описывает маршрут наступления армий израильско-иудейской коалиции, к которой присоединился и царь Едома: И сказал: какою дорогою идти нам? Он сказал: дорогою пустыни Едомской (4Цар. 3:8).

Вероятно, было принято решение атаковать Моав с юга. Причиной этому могло служить то, что наверняка Меша был готов к вторжению в северных территориях своей страны. Главная артерия, соединявшая Моав с Северным Израильским царством, находилась чуть выше места впадения реки Иордан в Мертвое море. Скорее всего, именно оборону древней переправы через Иордан в районе Вифавара (Бейт-Авар), царь Меша сделал одной из своих основных задач, приведя страну в состояние полной боевой готовности. Но параллельно с этим моавитский монарх, надеясь на неприступность, обусловленную сложным рельефом и климатическими условиями местности, полностью пренебрег укреплением своих южных границ. Кроме того, если бы наступление армий израильско-иудейского союза проводилось с севера, то следующим препятствием на подступах к столице Моава – Кир-Харешет, был бы хорошо укрепленный моавитским монархом, и упоминаемый в «Стеле царя Меши» город Ароер, который контролировал единственную переправу через реку Арнон.

Принятое решение наступать с юга демонстрирует смелость, отвагу и стратегическую изобретательность еврейских монархов-полководцев.

Марш продолжался семь дней, после чего армии столкнулись с неизбежной для пустынной местности проблемой – нехваткой воды:

И пошел царь Израильский, и царь Иудейский, и царь Едомский, и шли они обходом семь дней, и не было воды для войска и для скота, который шел за ними (4Цар. 3:9).

В этой сложной для передвижения войск в пустыне ситуации в библейском повествовании появляется пророк Елисей, который предрекает не только спасение от жажды, но и тотальный разгром неприятеля – армии моавитского монарха Меши:

И он (Елисей) сказал: так говорит Господь: делайте на сей долине рвы за рвами, ибо так говорит Господь: не увидите ветра и не увидите дождя, а долина сия наполнится водою, которую будете пить вы и мелкий и крупный скот ваш; но этого мало пред очами Господа; Он и Моава предаст в руки ваши, и вы поразите все города укрепленные, и все города главные, и все лучшие деревья срубите, и все источники водные запрудите, и все лучшие участки полевые испортите каменьями (4Цар. 3:16−19).

По мнению Хаима Херцога, бывшего президента Израиля, и профессора археологии Тель-Авивского университета Мордехая Гишона, авторов уникального труда по истории войн Древнего Израиля «Библейские сражения», наиболее вероятное место в этом пустынном районе, где был бы возможен внезапный подъем воды, вызванный дождями в горах, это склоны юго-восточной части плато Эдома.

Поутру, когда возносят хлебное приношение, вдруг полилась вода по пути от Едома, и наполнилась земля водою (4Цар. 3:20).

Далее библейский текст повествует о внезапном наступлении армии моавитян на коалиционные силы трех монархов Израиля, Иудеи и Едома:

Когда Моавитяне услышали, что идут цари воевать с ними, тогда собраны были все, начиная от носящего пояс и старше, и стали на границе. Поутру встали они рано, и когда солнце воссияло над водою, моавитянам издали показалась эта вода красною, как кровь. И сказали они: это кровь; сразились цари между собою и истребили друг друга; теперь на добычу, Моав! (4Цар. 3:21−23).

Но спасенные от жажды, и укрепленные словом пророка Елисея об исходе их военного похода против моавитян, войска израильско-иудейского союза, вместе с армией царя Едома, отбили атаку, и стремительно начали продвигаться вглубь территорий неприятеля:

И встали Израильтяне и стали бить Моавитян, и те побежали от них, а они продолжали идти на них и бить Моавитян. И города разрушили, и на всякий лучший участок в поле бросили каждый по камню и закидали его; и все протоки вод запрудили и все дерева лучшие срубили, так что оставались только каменья в Кир-Харешете. И обступили его пращники и разрушили его (4Цар. 3:24−25).

Священное Писание называет последний бастион моавитян, в который коалиционные силы «загнали» восставшего монарха Моава, это – Кир-Харешет, столица Моава. Стратегически удобное расположение крепости Кир-Харешет, впоследствии неоднократно менявшей не только своих хозяев (ассирийцы, македонцы, византийцы, крестоносцы, мамлюки, турки), но соответственно и названия (Кир-Моав, Кирхарес, Харху, Харак, Карак), дало возможность этому бастиону войти в историю, как наиболее трудному для осадных тактик.

Далее библейский текст упоминает событие, которое до сего дня является одной из загадок библейского повествования, порождая большое количество гипотез и предположений:

И увидел царь Моавитский, что битва одолевает его, и взял с собою семьсот человек, владеющих мечом, чтобы пробиться к царю Едомскому; но не могли. И взял он сына своего первенца, которому следовало царствовать вместо него, и вознес его во всесожжение на стене. Это произвело большое негодование в Израильтянах, и они отступили от него и возвратились в свою землю (4Цар. 3:26–27).

Что произошло на самом деле? Что заставило три армии снять осаду и покинуть Моав?

Ш. Клермон-Ганно впервые расшифровав текст «Стелы царя Меши», сделал следующий вывод: «Эта надпись одновременно является противоположной стороной и эквивалентом оригинального текста Библии».19

Действительно, на первый взгляд, кроме собственного имени израильского монарха Амврия, и упоминания военных действий с Израилем, обнаружить другие параллельные места с библейским текстом в памятнике не удалось.

Отказываясь видеть в памятнике «Стела царя Меши» исторический источник, знаменитый ученый-археолог Дж. Э. Райт писал: «Она (стела) содержит откровенную пропаганду, начиная с легендарного сорокалетнего гнета, от которого Меша избавил свой народ. Меша явно преувеличивает свои успехи...».20

Сопоставляя библейский текст, и текст памятника «Стела царя Меши», можно обратить внимание на контраст повествований об исходе одной и той же войны. Священное Писание очень сдержанно повествует о неблагоприятном для коалиционных сил окончании войны с моавитянами, и в противовес этому мы видим воодушевление и триумфальное настроение в «Стеле царя Меши».

Анализируя библейский контекст войны против Моава, исследователи X. Херцог и М. Гишон пишут: «Не существует никакого логического объяснения этого внезапного прекращения, столь дорогостоящей и тщательно подготовленной кампании в момент, когда окончательная и полная победа была совсем близка».21

Но всё же такие попытки предпринимались. В качестве объяснения, описанного в Священном Писании исхода войны против царя Меши, предлагались следующие теории.

По одной из версий, в осажденном Кир-Харешете началась эпидемия, и путем убийства своего наследника Меша пытался изгнать злых духов, и тем самым прекратить распространение болезни. И как следствие, боязнь эпидемии заставила коалиционные силы осаждающих прекратить военные действия и покинуть опасный регион.

Другая версия, призванная объяснить отступление трех монархов от столицы Моава, это версия жертвоприношения. Действительно, ритуал жертвоприношения детей (in extremis), перед лицом грозящих бедствий, был известен в те времена, особенно, в западно-семитском древнем мире. К примеру, в 3-й книге Царств сказано:

И сделал Ахав дубраву, и более всех царей Израильских, которые были прежде него, Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израилева. В его дни Ахиил Вефилянин построил Иерихон: на первенце своем Авираме он положил основание его, и на младшем своем (сыне) Сегубе поставил ворота его, по слову Господа, которое Он изрек чрез Иисуса, сына Навина (3Цар. 16:33–34).

Как известно из книги Иисуса Навина вождем израильтян, после разрушения Иерихона, было высказано проклятие:

В то время Иисус поклялся и сказал: проклят пред Господом тот, кто восставит и построит город сей Иерихон; на первенце своем он положит основание его, и на младшем своем поставит врата его (Нав. 6:25).

И как предположение была выдвинута гипотеза, что во время совершения ритуала жертвоприношения наследника, царь Меша опять же создал невольно впечатление у противника, что в осажденной крепости началась эпидемия.

Была также предложена версия, по которой более опасный и подготовленный неприятель, в лице арамеев, начал угрожать с севера, что спровоцировало снятие осады войсками коалиции и возвращение домой, для обороны своих территорий.

Отсутствие в тексте памятника «Стела царя Меши» описываемых событий (жертвоприношение Мешой своего сына) служило главным основанием, подвигавшим многих исследователей относить время написания текста памятника к царствованию израильского царя Охозии, или к первым годам царя Иорама, то есть ко времени, предшествовавшему описанному в Священном Писании походу против Моава. Это мнение, высказанное уже первыми исследователями текста памятника «Стела царя Меши», господствует среди некоторых ученых и сегодня. Но еще сам Ш. Клермон-Ганно обратил внимание на то, что реставрированная им стела имеет приблизительно такую же толщину и ширину, как и другие египетские и ассирийские стелы, но значительно ниже их. По мнению ученого, это могла быть только верхняя часть стелы, которая в первоначальном виде должна была быть в два раза выше, подобно египетским и ассирийским аналогам.

Таким образом, в не сохранившейся до нашего времени части памятника вполне могло находиться повествование о военном марше против Моава союзных монархов, что подтверждается следующим:

1. «Возвышение» или святилище, которое моавский царь Меша воздвиг в благодарность божеству Хамосу, содержит прямой намек на осаду коалицией Израиля, Иудеи и Едома Кархо (Кир-Харешета), и спасение моавитского монарха от грозившего поражения.

2. Фактически на это же указывает в памятнике предлог сооружения самой стелы: «И сделал я возвышение это для Хамоса в Кархо, Мешой (сделано возвышение), потому что поддержал меня царем царей (имеется в виду: «над царями»), и потому дал мне смотреть на всех ненавидящих меня».

3. Факт воздвижения святилища, и мотивы сооружения памятной стелы, которая повествует только о победах и завоеваниях, ничего не сообщая о спасении Меши от угрожавшей опасности быть завоеванным и уничтоженным.

Выводы

Эпиграфика все же дала возможность впервые сказать свое слово по поводу конфликта с Израилем библейскому монарху Моава – царю Меши.

И несмотря на то, что в повествовании об одной и той же войне наблюдается некоторая разница, для научного мира и, в первую очередь, для библеистики, эпиграфические памятники «Стела царя Меши» и «Остракон из Вади Эль-Керак», несомненно, являются уникальным материалом.

Таким образом, двумя источниками, т.е. библейским текстом и эпиграфическим материалом («Стела царя Меши»), подтверждаются исторические события, которые разворачивались в середине IX в. до P. X. в Заиорданье – военный марш трех держав – Израиля, Иудеи и Едома против Моава.

Эти же два источника говорят об одних и тех же действующих лицах в истории этого противостояния. Мало того, упоминаются конкретные имена собственные – Меша (Меса), Омри (Амврий), некоторые исследователи в 12-й строке «Стелы царя Меши» даже видят имя собственное самого царя Давида.

Немаловажным является то, что текст «Стелы царя Меши» перечисляет названия древних городов (Кархо (Кир-Харешет), Медева, Ваал Меон, Кириафаим, Атарот, Нево, Иаац, Ароер, Арнон, Восор, Дивлафаим, Оронаим), которые параллельно можно найти и в книгах Священного Писания (за исключением только топонима «Махерет»). Мало того, многие из них обнаружены и сегодня доступны для археологического изучения.

Использованный в тексте памятника «Стела царя Меши» Тетраграмматон (יהוה), является первым внебиблейским упоминанием «имени» Бога Израиля.

А что касается филологической стороны, тексты выше рассмотренных памятников являются единственными известными в наше время памятниками моавитского языка.

В палеографическом отношении тексты «Стелы царя Меши», как и «Остракона из Вади Эль-Керак», представляют нам одну из древнейших форм семитского алфавита, восходящую к IX в. до P. X., и таким образом, являясь прототипом всех алфавитов, происшедших от древнесемитского, как восточных, так и западных.

В завершении следует еще раз констатировать, что «Стела царя Меши», как и «Остракон из Вади Эль-Керака», проливают свет на исторический период Первого Храма, в частности, на взаимоотношения Израиля и Моава около середины IX в. до P. X., представляя важнейшие документальные источники допленной эпохи истории Святой Земли, дополняющие и подтверждающие повествование Священного Писания.

* * *

Briend J., Caubet A., Pouyssegur P. Le Louvre et la Bible. Paris, 2004. P. 206−207.

http://semitology.lugovsa.net/semit_lang/other_NW_sem/mesha.htm.

Фалькович И. Грамматика иврита. Герцилия, 2008. С. 135.

190, т. 89, 2007.רובינשטיין אהרון – ירושלים תהלים.

Мень А. прот. Исагогика. М. 2000. С. 308.

Грилихес Л., прот. Практический курс библейско-арамейского языка. М. 1998. С. 125.

Грилихес Л., прот. Практический курс библейско-арамейского языка. М. 1998. С. 130.

Тантлевский И. Р. История Израиля и Иудеи до разрушения Первого Храма СПб. 2005. С. 192.

Симфония на канонические книги Священного Писания с еврейскими и греческими указателями. СПб, 2003. С. 54.

Тантлевский И. Р. История Израиля и Иудеи до разрушения Первого Храма. СПб. 2005. С. 192.

Скнарь О., прот. Принцип комбинаторики в рукописях Мертвого моря (на примере употребления Тетраграмматона в манускрипте «Комментарий на книгу пророка Аввакума», 1QpHab). Труды КДА. № 8. Κ. 2008. С. 42.

Тантлевский И. Р . История Израиля и Иудеи до разрушения Первого Храма. СПб. 2005. С. 192.

В сравнительном анализе данного текста интересующее нас место выделено подчеркиванием.

Villeneuve E. La stele de Mesha parole d' un vassal rebelled d' Israel. Le Monde de la Bible. № 192, mars-avril-may 2010. P. 50.

Райт Дж. Э. Библейская археология. СПб. 2003. С. 222.

Херцог X., Гишон М. Библейские сражения. М., 2005. С. 173.