Хорошо ли режет каменный нож

Опять парадоксы. – Скучные графики. – Вверх по лестнице, ведущей вниз.

«Вишь ты ― сказал один другому, ― вон какое колесо! что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?» ― «Доедет», ― отвечал другой.

Н.В.Гоголь. Мёртвые души

Ответ на вопрос о том, насколько эффективны в работе древние инструменты, можно дать двояко: кратко или пространно.

Краткий ответ звучит так: изготовьте каменный отщеп из хорошего сырья (более простого орудия не бывает) оберните чем-нибудь его тыльную сторону (чтобы себя не поранить) и попробуйте порезать мясо, лучше свежее. Насколько им легко и удобно работать ― Вы убедитесь сами. По крайней мере, не хуже железного ножа на Вашей кухне.

Подробный ответ предполагает детальный анализ, и Вам придётся дочитать главу до конца.

Сказать, что каменные орудия всегда работали и работают хорошо, было бы недостаточным. Попробуем сравнить их между собой и посмотреть заодно, не менялась ли эффективность инструментария на протяжении каменного века. А если менялась ― то в лучшую или худшую сторону?

Археологами зафиксированы смены доминирующих технологий обработки камня во времена палеолита. Накопление опыта и ряд открытий, сделанных людьми на протяжении тысячелетий, способствовали совершенствованию техники формопреобразования каменного сырья. На основе определения использованных людьми технологий зиждется созданная археологами достаточно совершенная относительная хронологическая периодизация эпохи.

Но каков же был практический результат труда человека при изготовлении орудий? Насколько эффективен был бытовой инструментарий палеолита? Всегда ли прогресс в те времена был поступателен и линеен?

Самым распространённым и, пожалуй, наиболее необходимым инструментом в жизни человек эпохи камня был нож. В раннем палеолите, в период ашеля, использовались ножи двух типов: орудия на отщепах и характерные массивные бифасы.

Простые ножи на отщепах по-своему совершенны были всегда, практически на всех этапах каменного века. Главный их элемент (форма и угол заострения рабочего края) на протяжении всех эпох не менялся. Эволюция наблюдается только в способах получения отщепов, размеров и вариантов общей отделки, но она незначительна.

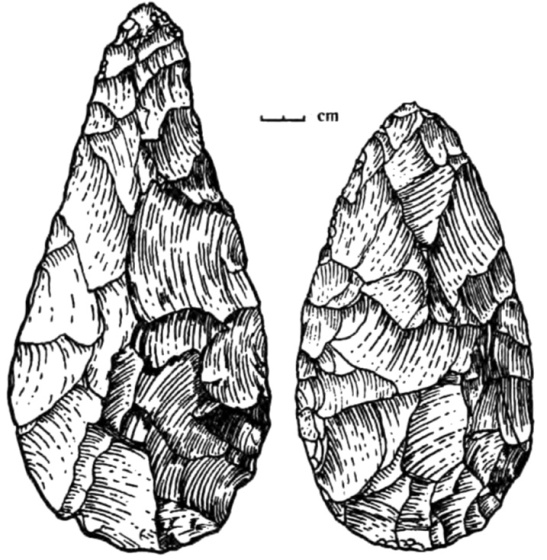

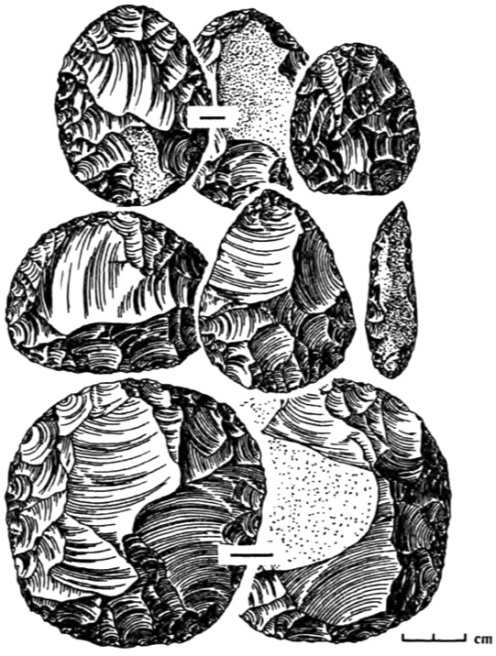

Для археологов более интересным объектом исследований являются, конечно, бифасы (рис. 52). Функциональный анализ этих изделий достаточно определил их назначение ― ножи для резки мяса.

Рис. 52. Раннепалеотические бифасиальные ножи для резки мяса

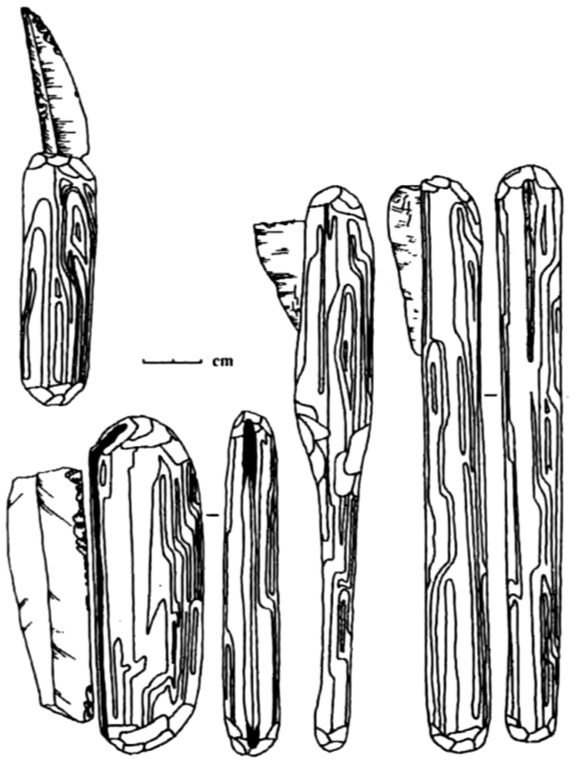

В развитом ашеле эти орудия были практически совершенны. Несколько позже, в позднем палеолите, производство ножей-бифасов переживало некоторый подъём, но в эпоху неолита (нового каменного века) функции ножей начинают выполнять совсем другие артефакты. Широкое распространение получили составные, вкладышевые инструменты (рис. 53).

Рис. 53. Вкладышевые орудия

При их изготовлении в деревянной, костяной или роговой основе прорезался щелевидный паз, в который вставлялись каменные пластины. Вкладыши имели, как правило, стандартные пропорции и изготавливались серийно. Стереотипная продукция, почти без специальной адаптации, использовалась в качестве элементов орудий самого разнообразного назначения (рис. 54).

Для того чтобы изготовить пластину или получить пластинчатый отщеп по технологии неолита, ни мастерства, ни инженерных озарений, ни особого умения не потребуется… Надо только знать набор определённых приёмов и располагать заранее припасённым несложным механизмом из деревяшек. Научиться делать пластины можно, посмотрев, как работает знающий человек, и освоить это занятие даже без словесных объяснений.

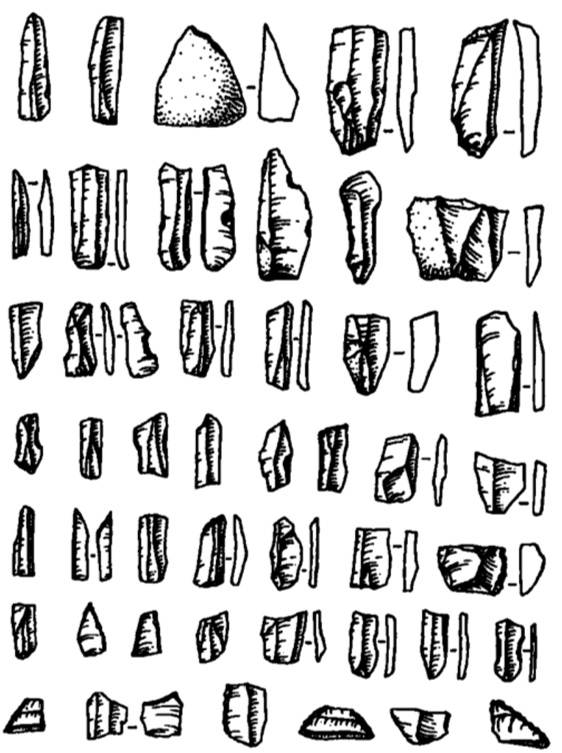

Рис. 54. Орудия на пластинчатых заготовках (ножи, скребки, проколки, резчики, пилки и др.). Вкладыши. Тахта-базарская неолитическая культура. (Коробкова, 1987. С.64. Рис. 15.)

Сопоставляя мясные разделочные ножи различных периодов эпохи камня, можно уверенно говорить о том, что стандартизация и массовость производств пластинчатых изделий позднего палеолита ― неолита, очевидно, полностью дискредитировали расщепление камня как творческий процесс (рис. 55).

Рис. 55. Джейтунская неолитическая культура. Вкладыши. Орудия различных функциональных типов. (Коробкова, 1969.С.19. Рис. 2.)

Если бы работа более поздними орудиями по производительности была бы явно лучше орудий ранних, если бы инструменты неолита превосходили инструменты палеолита, то угасание творческого процесса в технологии расщепления камня можно было бы считать естественным. Но действительно ли неолитические орудия из камня лучше орудий палеолитических?

Ответ на этот вопрос вполне можно считать ключевым при общей характеристике эволюции каменного инструментария человека.

Для обеспечения корректности предполагаемых сравнительных исследований эффективности инструментария эпохи камня нам необходимо решить две задачи:

1) дать отчётливое определение того, что следует считать «совершенным» или «несовершенным» орудием;

2) обосновать правомерность необходимой выборки сравнительного материала.

Решение первой задачи относительно просто.

При формулировке понятия «совершенство» каменного орудия в первую очередь, очевидно, следует учитывать два показателя: эффективность и износоустойчивость инструмента.

Посмотрим в словарь:

― орудие ― техническое приспособление, при помощи которого производится работа или какое-нибудь действие88;

― эффективность ― действенность89; будем считать, что высокая эффективность ― это способность выполнять большой объём работы с минимальными затратами усилий и времени;

― примитивный ― простейший, несложный по выполнению, устройству90;

― совершенство ― полнота всех достоинств, высшая степень какого-нибудь положительного качества91.

Совершенным орудием, следовательно, следует считать максимально износоустойчивый инструмент, оптимально приспособленный для эффективного выполнения максимального объёма характерных для него производственных операций. В этом случае каменное орудие должно выполнять свои функции в степени максимальной приближённости к качеству работы современного функционально аналогичного инструмента.

Задача вторая.

Из огромного массива археологических коллекций нам необходимо отобрать именно те орудия, которые можно будет считать типичными, характерными, наиболее представительными для инструментария каждой из исторических эпох.

Кроме того, привлекаемые для сравнительного анализа каменные орудия должны обладать следующим набором обязательных характеристик:

1) функциональное назначение инструментов должно быть достоверно установлено;

2) артефакты должны «проходить» через всю эпоху каменного века, быть неотъемлемой частью инструментария всего периода палеолита и неолита;

3) орудия должны присутствовать в инструментариях, ориентированных на самые разнообразные типы палеохозяйства;

4) инструменты должны быть монофункциональными, т.е. создававшимися и использовавшимися только для одного рода деятельности;

5) тип исследуемых орудий должен быть количественно одним из самых распространённых в каждый из изучаемых периодов;

6) избранные нами артефакты должны иметь обязательно устоявшуюся форму, характерную для инструментария своего времени.

Только при соблюдении всех этих условий наши сопоставления можно будет считать достаточно корректными.

Всем перечисленным выше требованиям может соответствовать только очень ограниченное количество типов орудий. В числе известных к настоящему времени изделий инструментария, как показывает опыт экспериментального анализа, наиболее подходящими для нас могут быть только два функциональных типа орудий: мясные ножи и скребки для обработки шкур животных.

Какие же конкретно из известных нам каменных артефактов будут представлять инструментарий палеолита и неолита?

Ашельскую археологическую культуру наиболее яко и широко могут отобразить находки Европы. Орудия ашеля ― изделия технологически совершенных форм. Бифасиальные (т.е. двусторонне обработанные) изделия этого времени ― самый яркий тип орудий человека на заре его истории, они внешне очень выразительны, имеют характерную, законченную форму. Особенно важно, что именно этот раннепалеолитический инструментарий является и наиболее полно, главное, достоверно функционально изученным.

Из материалов более поздних периодов для сравнительного анализа наиболее логичным, конечно, было бы избрание коллекций археологических культур территориально или генетически близких к ашелю. Но, к сожалению, наш выбор ограничен. Достоверных данных о функциональной специфике инструментария более поздних памятников Европы или Восточной Африки мы не имеем.

Наиболее полно с помощью экспериментально-трасологического метода исследовались коллекции только азиатских археологических месторождений. Это материлы селемджинской, кельтеминарской и джейтунской культур.

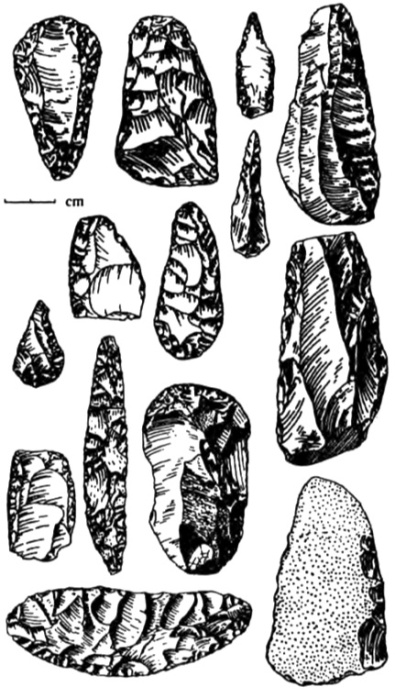

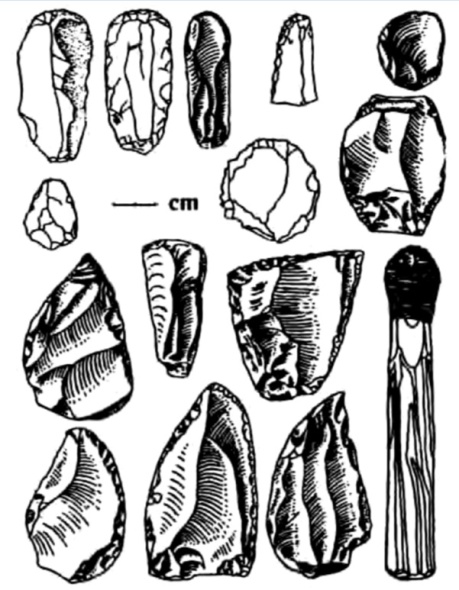

Селемджинская позднепалеолитическая культура выделена на основе изучения комплекса многослойных местонахождений на Дальнем Востоке России92. Единые, характерные для данной культуры принципы расщепления камня прослеживаются на протяжении достаточно большого временного интервала (от 25 до 10 тыс. лет назад). К настоящему времени экспериментально-трасологическим методом изучены тысячи артефактов. Инструментарий данной культуры представлен функционально и морфологически совершенными для позднего палеолита изделиями. Для выполнения самых разнообразных производственных операций здесь изготавливались орудия оптимально специализированных форм, часто из особых, идеальных для каждого из типов инструмента пород камня. Мясные ножи в коллекциях представлены монофункциональными бифасами и орудиями на пластинчатых заготовках. В целом разнообразие функционально-морфологических типов орудий в археологических коллекциях памятников культуры столь высоко, что инструментарии данной культуры можно считать одним из высших достижений в развитии технологии производства в период позднего палеолита (рис. 56).

Рис. 56. Орудия селемджинской позднепалеолитической культуры

Функциональный анализ неолитического инструментария к настоящему времени наиболее полно проведён по материалам коллекций памятников Средней Азии93. С помощью экспериментально-трасологического метода изучены десятки тысяч каменных артефактов. Исследованы специфика инструментария, особенности хозяйства и ориентация палеоэкономики населения региона. Орудия скребковых функций и ножи на пластинчатых заготовках можно считать вполне типичными для археологических коллекций неолита самых различных территорий ойкумены.

Таким образом, исходя из всех необходимых требований, объектом наших сравнительных экспериментальных исследований станут орудия из коллекции находок ашельской, селемджинской, джейтунской и кельтеминарской культур. Данные артефакты вполне можно считать типичными как для раннепалеолитического, позднепалеолитического, так и для неолитического периодов человеческой истории. Сравнительному анализу эффективности будут подвергнуты: бифасиальные ножи, ножи из пластин, крупных и мелких отщепов.

Для проведения исследований были изготовлены сотни экспериментальных орудий, аналогичных по своим морфологическим и функциональным характеристикам инструментам раннего, позднего палеолитического и неолитического времени. Сырьё для экспериментальных орудий в большинстве случаев было получено из тех же источников, что использовались человеком в древности, непосредственно с мест дислокации археологических местонахождений (долины рек Зея, Селемджа, Тадуши, Ануй, Дон, Сена, Уаза ― Дальний Восток, Алтай, Восточная и Западная Европа)94.

Рис. 57. Экспериментальные мясные разделочные ножи

Методика сравнительного экспериментального анализа базировалась на сопоставлении производительности труда орудий при выполнении ими стандартных операций. Из всей совокупности полученных экспериментальных данных внимание было сосредоточено на сравнительных характеристиках основных, наиболее широко распространённых в эпоху каменного века орудий ― это мясные ножи и инструменты для обработки шкур (рис. 57).

При проведении экспериментов по разделке туш и первичной обработке мяса животных использовались бифасиальные ножи (рубила) ашельского типа, уплощённые листовидные бифасы селемджинской культуры, вкладышевые ножи неолитического облика, ретушированные и неретушированные отщепы относительно крупных и мелких размеров. Учитывалось время, затраченное на выполнение этими инструментами стандартных операций, и их относительная износоустойчивость.

Расчёты производились в сравнении с современными металлическими, функционально аналогичными инструментами. Эффективность каменных орудий, т.е. временны́е затраты, потребовавшиеся на выполнение единицы работы, исчислялись в процентах от показателей работы металлического инструмента. При исчислении степени износоустойчивости учитывалось время, в течение которого инструмент работал удовлетворительно, не требуя подправки рабочего края95.

В ходе экспериментов производились следующие работы: разделка (расчленение) туш различных животных (лошади, коровы, оленя, баранов), вторичная обработка мяса (разрезание свежего и мороженого мяса на части, удобные для последующей термической обработки), отделение мяса от шкур. Работа с каждым из предметов обработки производилась попеременно различными экспериментальными орудиями.

Итоги исследований можно представить в виде таблицы:

| Тип изделия | Период | Производительность труда % | Износоустойчивость % |

| Бифасы | ранний палеолит поздний палеолит | 60–70 70–80 | 50–60 50–60 |

| Крупные отщепы | ранний палеолит поздний палеолит неолит | 70–80 70–80 50–60 | 60–70 50–60 40–50 |

| Мелкие отщепы | ранний палеолит поздний палеолит неолит | 50–60 40–50 30–40 | 60–70 50–60 40–50 |

| Пластины | поздний палеолит неолит | 80–90 70–80 | 50–60 40–50 |

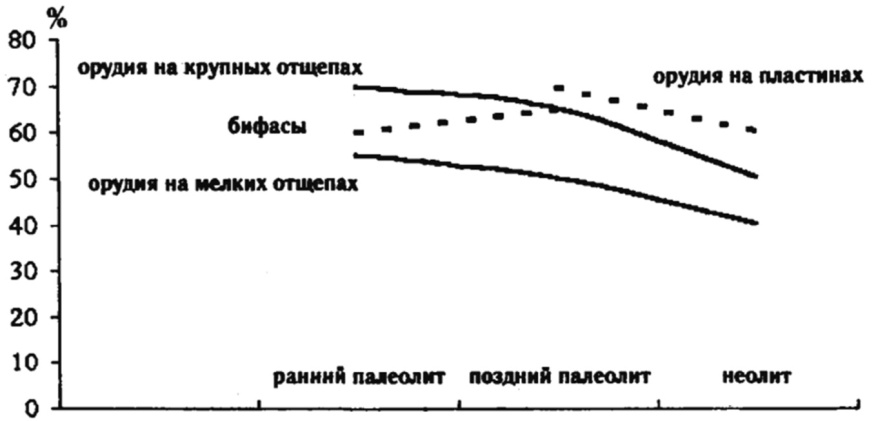

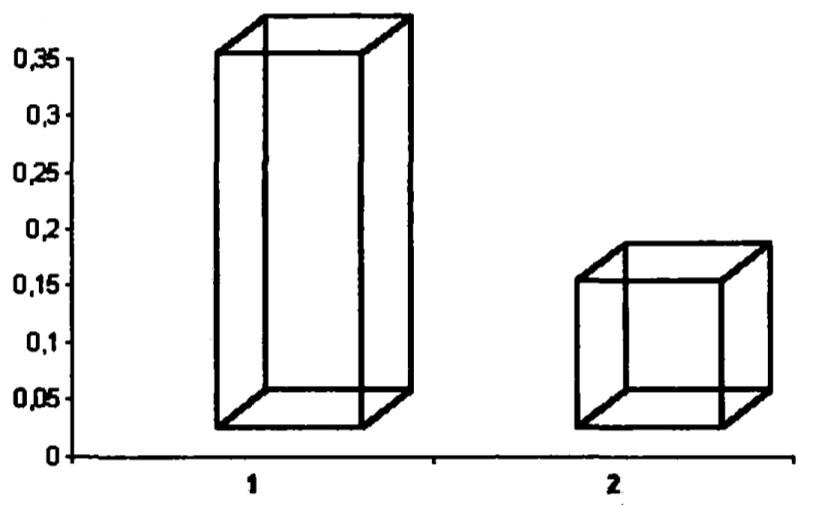

На основе усреднённых данных по эффективности и износоустойчивости мясных ножей можно построить график, отражающий общую характеристику наблюдаемой во времени их эволюции (см. график 1).

Воздержимся пока от комментариев и обратимся к исследованию скребковых орудий. Здесь мы будем опираться на результаты экспериментов Г.Ф.Коробковой и её коллег по петербургской лаборатории. За годы полевых работ они провели наиболее полномасштабные экспериментальные исследования технологий обработки и выделки кожи в эпоху камня96. Изучались самые разнообразные аспекты древних технологий. На протяжении многих лет в различных специальных экспедициях «экспериментальным путём было обработано 67 шкур диких и домашних животных, с толстым и тонким кожным покровом, долголежалых, пересушенных и свежих, подсушенных до сохранения эластичного состояния»97. Обработка шкур осуществлялась экспериментальными каменными орудиями, изготовленными по технологии различных периодов каменного века. Изучались следы изношенности, образующиеся на инструментах; велись наблюдения за эффективностью работы экспериментальных орудий различных типов.

График 1. Производительность труда мясных ножей

Для изготовления скребковых инструментов использовались различные породы камня, служившие сырьём при выработке реальных археологических орудий различных археологических коллекций эпохи палеолита и неолита (рис. 58).

Результаты именно этих экспериментальных исследований, как наиболее крупномасштабных в современной экспериментальной археологии, и будут использованы в представленном ниже сравнительном анализе.

Установлено, что наиболее «низкую эффективность показали орудия мустьерского облика»98… и что с их помощью вообще «нельзя производить тщательную обработку шкуры»99. То есть эффективность среднепалеолитических скребковых инструментов следует считать в общем недостаточно высокой. «Совершенно иную картину рисуют верхнепалеолитические скребки, эффективные как в мездрении, так и в пушении бахтармы»100. Анализ орудий этой эпохи «свидетельствует о высокоспециализированном производстве по обработке шкур в верхнепалеолитическую эпоху, а сам характер скребков говорит о высокой продуктивности и узкой функционализации… чётко дифференцированных орудий, связанных с определённым типом операций»101, «…процесс обработки шкур верхнепалеолитическими скребками ускорялся в 3–4 раза»102.

Рис. 58. Экспериментальные скребковые орудия (Семенов, Коробкова, 1983. С.144, 146, 152. Рис. 24, 26, 32.)

Аналогичную характеристику позднепалеолитических скребков позволил дать и экспериментально-трасологический анализ материалов археологических коллекций Дальнего Востока России. В период рубежа палеолита ― неолита на территории Приамурья технология производства скребковых орудий достигает невиданного ни ранее, ни в более поздний период совершенства. Практически для каждой из операций по переработке шкур животных создавались инструменты особых форм. Более того, для обработки каждого вида шкур производись инструменты из специального, оптимально подобранного сырья103.

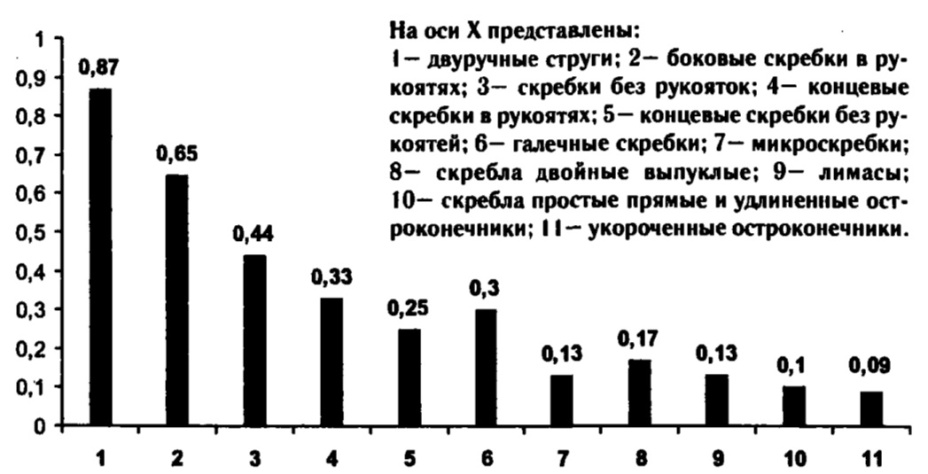

Г.Ф. Коробкова отмечает, что за гранью переходного этапа от палеолита к неолиту происходит отказ от «многообразия форм верхнепалеолитических скребков…», предпочтение живших в эту эпоху людей отдаётся «выработке универсальных орудий в неолите и, особенно, в энеолите…»104. Наблюдается тенденция к упрощению форм скребков, к сокращению времени на их изготовление105. Экспериментальные исследования показали, что «продуктивность скребка не зависит от высоты рабочего края и длины обушкового конца, она связана с формой и длиной лезвия… микроскребки показывают меньшую производительность»106.

Установлено, что технологические характеристики производства и эффективность работы скребковых инструментов в период позднего палеолита достигают своего максимума. В последующий же период (в неолите) производство скребков становится более массовым, более стандартизованным, но эффективность работы этих орудий, в связи с общей для этого периода тенденцией микролитизации изделий, существенно падает.

Представленные ниже графики107 вычерчены на основе ранее опубликованных, но не проанализированных в интересующем нас плане экспериментальных данных108. Показатели производительности труда приведены из расчёта, где за «единицу» принята, опять же, «продуктивность современного металлического скребка».

График 2. Производительность труда скребковых орудий

Что же в итоге?

Наблюдения за хронологической эволюцией основных орудий человека в эпоху камня (мясных ножей и скребковых орудий) показывают нам, что:

1) линейности графика прогрессивных изменения эффективности орудий на протяжении палеолита-неолита не наблюдается;

2) можно отметить признаки как прогрессивных, так и регрессивных тенденций эволюции рабочих качеств исследуемого инструментария;

3) доминирующей тенденцией в эволюции мясных небифасиальных ножей и скребковых орудий за период раннего, позднего палеолита и неолита являлась деградация.

Чем же всё это можно объяснить?

Экспериментальные исследования массивных ножей периода раннего палеолита показали, что инструменты такого рода являлись практически оптимальными для работы с тушами крупных животных (мамонт, слон, северный олень и т.п.)109. С их помощью можно было эффективно производить первичную обработку мяса и обработку шкуры. Формы и размер древнейших инструментов как нельзя более удачно соответствовали этим задачам.

Вероятная смена основных объектов охоты человека в более поздние исторические периоды, когда основной добычей становятся относительно мелкие животные, позволила ему обходиться не столь крупным, как прежде, каменным инструментарием. Массивность орудия и размер рабочих участков перестали быть главными достоинствами ножей. Для работы с меньшим объёмом материала более пригодными были орудия меньших размеров с их большей кинематической маневренностью.

Уменьшение размеров исследуемого инструментария можно объяснить также и возможным истощением прежних ресурсов сырья для производства орудий. Для изготовления режущих инструментов, в особенности таких, как бифасиальные ножи, требовался особенно качественный материал. Кремнистые породы, обладающие необходимыми свойствами, распространены не столь широко, как это обычно принято считать110.

В период позднего палеолита и, главным образом, в неолите человечество осваивает новые материалы для производства орудий. Начинается массовое производство мясных ножей и скребковых орудий из окремнённых песчаников, роговиков, липаритов и т.п. Все эти материалы не столь износоустойчивы и не так удобны для расщепления, как кремень. Из такого сырья изготовление качественного инструмента достаточно крупных размеров часто было просто невозможно.

Таким образом, вероятная смена основных объектов охоты, истощение ресурсов качественного кремня, труднодоступность новых источников и худшее качество новых типов сырья вполне могут объяснить общее уменьшение размеров и снижение эффективности каменных изделий в целом.

График 3. Производительность труда хронологически поздних (неолитических) микроскребков (2) по сравнению с усреднёнными показателями скребковых орудий всех других типов предшествующего хронологического периода (1)

Рост населения в эпоху неолита требовал расширения производства орудий. Сохранить прежний уровень инструментария в таких условиях было практически невозможно. Падение качества необходимо было компенсировать количеством продукции. Кризисная ситуация разрешилась широким распространением новых технологий обработки камня. Огромную роль сыграло «внедрение» отжимной микропластинчатой техники. Активно использовались вкладышевые ножи и микроскребки. Производство ориентировалось на «ширпотреб».

Расщепление камня по более древней, палеолитической технологии требовало многих знаний. Необходимо было и тонкое понимание свойств каждого обрабатываемого камня. Процесс расщепления камня требовал от «оператора» творческого отношения к своему труду. В эпоху же неолита эти качества мастера всё чаще оказываются невостребованными. Стандартизация процесса расщепления камня в неолите привела к падению эффективности орудий. Но недостатки качества хронологически более позднего инструментария всегда восполнялись всё возрастающим количеством используемых человеком орудий.

Логичность построения многих выдвигаемых в археологии гипотез, к сожалению, как мы знаем, часто призвана компенсировать недостаток имеющихся в распоряжении исследователей фактов. Особенно это досадно наблюдать при попытках реконструкции образа жизни, деятельности и мышления людей эпохи палеолита. Так, осталось без убедительных доказательств и предложение об обязательной примитивности древнейших орудий человека.

На основе проведённых экспериментальных исследований можно смело утверждать, что основные орудия раннего палеолита были достаточно совершенны, а по ряду важнейших параметров даже превосходили по эффективности орудия более поздних эпох. Специфика хозяйственных задач в каждый из исторических периодов определяла особенности инструментария. Орудия труда были всегда достаточно хороши для целей и задач своего времени. Судя по экспериментальным данным, каменные орудия прошлого выполняли свои непосредственные функции всегда оптимально, в той степени, в какой это определялось спецификой жизнедеятельности человека в каждый из исторических периодов. Но при сопоставлении орудий эпохи палеолита и неолита однозначного утверждения о том, что более поздний инструментарий безоговорочно превосходит по качеству более ранний, сделать нельзя.

Упрощённо понимаемой эволюции инструментария «от примитивного ―к совершенному» в каменном веке не наблюдается.

* * *

Примечания

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – 4-е изд., дополненное. – М.: Азбуковник, 1997. С.460.

Там же, с.914.

Там же, с.595.

Там же, с.741.

Деревянко А.П., Волков П.В., Ли Хонджон. Селемджинская позднепалеолитическая культура. – Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 1988.

Коробкова Г.Ф. Орудия труда и хозяйство неолитических племен Средней Азии. ― Л.: Наука, Ленингр. отд-е, 1969; Коробкова Г.Ф. Хозяйственные комплексы ранних земледельческо-скотоводческих обществ юга СССР. ― Л.: Наука, Ленингр. отд-е, 1987

Именно эти месторождения камня дали сырьё для изготовления лучших образцов орудий своего времени.

За 100-процентный показатель была принята, опять же, характеристика работы металлического эталона.

Семёнов С.А., Коробкова Г.Ф. Технология древнейших производств. ― Л.: Наука, Ленингр. отд-е, 1983. С.135–190.

Там же. С.80.

Средний палеолит.

Семёнов С.А., Коробкова Г.Ф. Технология древнейших производств. ― Л.: Наука, Ленингр. отд-е, 1983. С.184.

Там же.

Там же. С. 184–185.

Там же.С.185.

Волков П.В. Трасологические исследования в археологии Северной Азии. ― Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, . С.51–58.

Семенов С.А., Коробкова Г.Ф. Технология древнейших производств. ― Л.: Наука, Ленингр. отд-е, 1983.С.189.

Там же.

Там же. С. 190.

Графики 2, 3.

Семенов С.А., Коробкова Г.Ф. Технология древнейших производств. ― Л.: Наука, Ленингр. отд-е, 1983.С.188.

Матюхин А.Е. Орудия раннего палеолита // Технология производства в эпоху палеолита. ― Л.: Наука, Ленингр. отд-е, 1983. С. 167–187.

Районы расселения людей, как мы помним, во многом определялись местами добычи сырья. Есть основания полагать, что ко времени позднего палеолита основные источники качественного сырья были по большей части выработаны. Так, например, при изучении не перекрытых почвой скоплений артефактов в районе гор Кызыл-Тау (юг Казахстана) отмечается довольно частое вторичное использование ранне- и среднепалеолитических артефактов в качестве сырья для производства позднепалеолитических орудий. В некоторых регионах (Парижский бассейн) в тех местах, где дефицит сырья не мог быть преодолён таким способом, для добычи качественного материала в неолитическую эпоху создаются шахты с переплетением штреков протяжённостью до десятков метров.