Глава V. – Этнографическая таблица Бытия и Вавилонская башня1189

Разделение главы

X глава Бытия сообщает нам о происхождении главных народов, которые населяли Палестину и страны, известные во времена Моисея. История башни Вавилонской тесно примыкает к этнографической таблице. Мы изучим в первом отделе самую этнографическую таблицу, и во втором – повествование о вавилонской башне.

Отдел I. – Этнографическая таблица

Ее важность. – Представляет ли она полный список всех народов земли? – Откуда происходят народы, о которых она не упоминает? – Имена, какие она заключает, суть ли имена людей или народов?·– Резюме этнографической таблицы.

Важность этнографической таблицы кн. Бытия

Этнографическая таблица, содержащаяся в X главе кн. Бытия, представляет „самый древний, самый драгоценный и самый полный документ о распределении народов в мире глубокой древности“. 1190

1. „Вот почему она является еще и в настоящее время как бы шпилем всех этнологических этюдов не только для ученых, признающих божественность Библии, но также и для тех, которые ее отрицают. Это документ самый древний, потому что он восходит, без всякого сомнения, по крайней мере, к эпохе Моисея, т. е. к XV столетию до P. X·, и между светскими памятниками, содержащими описания народов, неизвестно до сих пор ни одного, который бы восходил к столь глубокой древности. Моисеева таблица, впрочем, в действительности гораздо древнее Моисея. Автор Бытия должен был составить ее при посредстве письменных записей и некоторых уже древних преданий, тщательно сохраненных расою Евера (вернейшею хранительницей генеалогий, даже между восточными) и унесенных Авраамом, когда он вышел из Халдеи. Доказательство этому мы находим: 1) в географическом расположении народов, исчисленных в таблице, которая имеет центром не Египет или Палестину, но Халдею; 2) в том факте, что распределение народов, какое она обозначает, было уже изменено во многих важных пунктах во времена Моисея, как показывают это египетские памятники, не говоря уже здесь о других; 3) в упоминании известного числа городов, обозначенных цветущими и которые были, однако, в упадке или даже в разрушении задолго до Моисея. 1191 Таблица, изображенная Моисеем, представляла, следовательно, состояние мира много более древнего, и текст, который она нам сохранила в X главе Бытия, должен быть копиею оригинальных текстов, гораздо более древних.

2. „Она, во-вторых, документ самый драгоценный, потому что она нам доставляет настоящий базис „бесценного значения“ 1192 для исторических разысканий о происхождении и родственных связях самых древних наций. Его важность становится день ото дня все более заметною, по мере того как человеческая наука достигает усовершенствований по предмету исследования преданий и памятников первобытных народов, по сравнительному изучению языков и физиологических черт различных рас, потому что, с одной стороны, эта наука освещает различные пункты Моисеевой этнографии и наименования, ею употребляемые, наименования, остававшиеся до настоящего времени очень темными и очень спорными, с другой – она чудным образом утверждает истинность Моисеева текста, потому что ее достоверные результаты вполне согласны1193 с самым текстом. Иероглифические надписи Египта, говорим лишь о них, столь поразительно согласуются с кн. Бытия, что рационалист Эберс полагает, что библейский автор заимствовал из Египта элементы своего труда касательно хамитической расы, 1194 a ревностный защитник Бытия Карл Шебель не колеблется вообще утверждать, что, „по мере усовершенствования лингвистических и исторических наук различные расы, исчисленные в Моисеевой таблице, разместятся друг за другом под присмотром историка,1195 за их прекрасное расположение воздающего честь глубокой науке священного писателя.

3. „Наконец, это – документ самый полный, потому что, хотя Моисей не дал и не желал дать этнографической таблицы всей вселенной, ни генеалогии всех народов, происшедших от сыновей Ноя, но лишь тех, которых нужно· было наиболее знать евреям, для которых он писал, однако сделанное им исчисление столь богато и обильно, что тщетно мы стали бы искать подобного ему; оно обнимает, действительно, неисчислимый круг наций, вышедших из сердца западной Азии для заселения трех известных. древних частей мира“. 1196

Этнографическая таблица Бытия содержит ли полный лист всех народов земли?

„Моисей при изложении сродства народов ограничивается одною из великих человеческих рас, той, которая, бесспорно, занимает первое место и превосходит все другие, т. е. белою расой; он ничего не говорит о трех низших расах, желтой, красной и черной, составляющих, однако, часть рода человеческого. Но мы не должны удивляться этому, потому что, как мы заметили, целью Моисея было описание происхождения не всех народов, составляющих человечество, но только тех, которых знал еврейский народ или которых ему нужно было наиболее знать. Из этого числа были естественно исключены народы дальнего азиатского востока, как китайцы, монголы и т. д. (раса желтая); народы Америки, тогда неизвестной (раса красная), и народы Великого океана, папуанцы, меланезийцы и т. д. (раса негро-океанская): евреи вовсе не знали их и не имели никакой нужды знать их. Что касается до негров внутренней Афрпки, то евреи, жившие в. Египте, конечно, знали их, ибо фараоны, уже до Моисея, в своих многочисленных войнах против африканцев, имели обычай приводить множество негров, делавшихся пленниками в египетских городах, куда они были отводимы в рабство: их можно видеть еще, на памятниках Египта, представленных и изображенных со всеми характеристическими чертами негрского типа; 1197 встречают часто упоминание о них на папирусах и надписях под именем Nahsi или Nahasi, которое давали им египтяне. Моисей не говорит о них, может быть, потому, что они всегда были и должны были оставаться в будущем вполне чуждыми истории еврейского народа“. 1198

Откуда происходят народы, не упоминаемые в X главе кн. Бытия?

С другой стороны, ничто не препятствует верить, что Ной, в прожитые им после потопа триста пятьдесят лет, имел других детей, которые, подобно Симу, Хаму и Иафету, сами сделались отцами многочисленных народов, хотя Библия ничего не говорит об этом. Также совершенно свободно можно предположить, что у Сима, Хама и Иафета было много детей, кроме тех, которые поименованы в кн. Бытия. В отношении Сима эта гипотеза даже прямо подтверждается библейскою фразой, в которой о нем сказано, что он, в течение пятисот лет, прожитых по рождении Арфаксада, „родил сыновей и дочерей“ (Быт.11:11). По аналогии то же можно сказать и о двух братьях Сима и приписать каждому из них подобную же и равно плодовитую долговечность. Но эти непоименованные дети трех патриархов, сыновей Ноя, сделались, конечно, сами также отцами многочисленных народов, которые, подобно своим отцам, не были поименованы в кн. Бытия. Наконец, мы прибавим с Ленорманом, 1199 что Библия нисколько не препятствует допустить, что некоторые из фамилий, рожденных тремя сыновьями Ноя, отделились от общего корня во время, протекшее (а оно было, по крайней мере, около столетия) между потопом и строением Вавилонской башни, до всеобщего рассеяния, вызванного смешением языков. Эти фамилии могли дать начало многочисленным народностям, которые, распространяясь в полной изолированности от других, получили совершенно особенную физиономию и остались как бы отделенными от истории остальной части человечества. Моисей не мог ничего сказать об этих первых фамилиях, при предположении, что он в X главе Бытия предложил себе описать только сродство народов, которые, после совместной жизни на Сеннаарской долине, до события столпотворения Вавилонского, рассеялись отсюда по всему миру. 1200

„Таким образом, этнография Моисеева распространяет, с одной стороны, яркий свет на колыбель допотопного мира и на начало всемирной истории, потому что она сообщает нам точно о начале и происхождении народов, которые, вышедши из Сеннаара для занятия Азии, Европы и части Африки, составили самую знаменитую и самую значительную часть рода человеческого, и она же, с другой стороны. оставляет свободное поле новейшим этнографам для того, чтобы пополнить и закончить таблицу, освещая своими разысканиями и открытиями пункты, оставленные Моисеем в тени“. 1201

Имена X главы кн. Бытия представляют ли имена людей или народов?

После исследования, обнимает ли X глава кн. Бытия всех народов земли, мы должны изучить самую этнографическую таблицу. Первый вопрос для исследования, это – узнать, представляют ли имена, здесь заключающиеся, имена нескольких людей или нескольких народов, т. е. имена глав семейства, из которого произошли различные народы, или только имена этих самых народов, потiпа gentilitia.

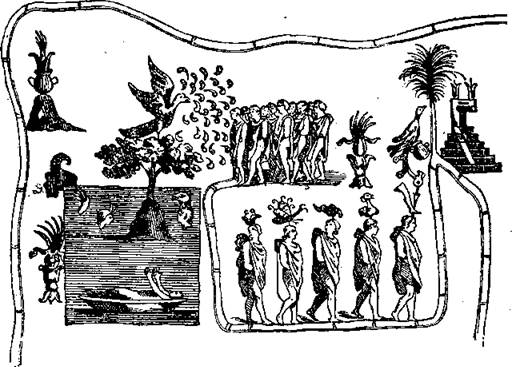

73. – Негры, по изображению египетских памятников

Пленники Раамзеса III, Ибзамбула. По Росселини, Monumenti storicl, pi. 85.

Моисей говорит нам, что он желает сообщить родословия детей Ноя (Быт.10:5,20,31:32). Можно понимать, что здесь он исчисляет не только отцов народов, но также и нации, какие от них произошли. Никто не сомневается, что X глава не содержит этнографической таблицы в собственном смысле, а лишь простую генеалогию семьи. Однако, ученые не согласны в том, означает ли каждое собственное имя индивидуум, или, вместо индивидуума, народ. Прежде вообще полагали, что каждое имя было именем лица; в настоящее время многие думают, что все или большинство имен – этнографические.

Основания в пользу первого мнения те, что многие из имен X главы означают, бесспорно, лиц, как Сим, Хам и Иафет (Быт.10:8), и что отношения имен друг к другу выражены глаголом yalad, родил. – Приверженцы второго мнения ссылаются в пользу своего взгляда на множественную форму многих имен (Быт.10:13:14), которая не может приличествовать индивидуумам, и на обозначение этнографических имен (Быт.10:16–18). Из того, что некоторые имена означают индивидуумов, не следует, отвечают защитникам первого мнения, что другие имена не означают народов. Слово родил может употребляться для выражения происхождения нации, так же как и для происхождения отдельного лица. 1202

Это второе мнение, кажется, более вероятным, если отбросить преувеличение тех, которые желают видеть во всей главе лишь несколько этнографических имен. Иногда Моисей обозначает только отца известного народа его собственным именем; в других случаях он обозначает им самый народ, отсюда является множественная форма, и тогда, поставляя этнографическое имя в единственном числе, получают самое имя отца этого народа, что изъясняет употребление слова родил.

Резюме этнографической таблицы

Второй и последний вопрос, подлежащий краткому исследованию в X главе кн. Бытия, это вопрос о географическом определении мест, занятых народами, исчисление которых представляет Моисей.

I. Хамиты были первыми из трех великих фамилий, которые, удалившись от общего центра человечества, распространились иа обширнейшее пространство территории и основали самые древние монархии. – 1° Хус или Хуш и Хушиты распространились от Вавилона, вдоль берегов Индийского океана, до Эфиопии, на юг от Египта. Иероглифические надписи подтверждают сказание кн. Бытия, они всегда обозначают народы верхнего Нила под именем Хуш. Нимврод, первый завоеватель, основатель Эреха нли Араха и Халне, был также сыном Хуша (Быт.10:8–10). – 2° Мисраим заселил Египет. Арабы называют еще и теперь эту страну и ее столицу Misr. Псалмы называют Египет землею Хама (Пс.77:51; 104:23; 105:22), без сомнения, потому, что это была страна, где раса Хама достигла наивысшей степени развития и цивилизации. – 3° Пуф заселил северные страны Африки. В египетских надписях встречают указания на так называемые африканские помады. – 4° Ханаан заселил страну, получившую его название. Хананеи включали в себе сынов Сидона, 1203 или финикийцев, и многочисленные племена, которые занимали страну, находящуюся между Средиземным и Мертвым морем до водворения евреев.

II. Потомки Сима занимали ту часть земли, которая тянется между Средиземным морем и Индийским океаном с одной стороны, и, с другой, на пространстве от северо-восточного конца Лидии до Аравийского полуострова: на юге Арам заселил Сирию, Арфаксад – Месопотамию; Ассур – Ассирию; Елам – Еламанду, которая становится позднее провинцией Персии; Яктан – Аравию.

III. От Иафета произошли: 1) Гомер, отец кимврийских или кельтийских рас; 1204 2) Магог – рас скифских и тевтонских; 3) Мадай – рас иранских (бактрийцы, мидяне и персы); 1205 4) Иован, родоначальник племен Елиса, Фарсис, Кеттим или Хеттим, Доданнм или Роданим и рас пелазгийских, эллинских, италийских и т. д.; 1206 5) Фувал – фувалийцев, иверийцев; 6) Мосох – каппадокийцев, и т. д.; 7) Тира – части рас скифских или славянских. – Греческое предание сохранило воспоминание об азиатском происхождении Иафета, так как оно называло Иафета мужем Азии. 1207

Отдел II. – Вавилонская башня

Сооружение Вавилонской башни. – Все ли люди, жившие в эпоху ее сооружения, были собраны на равнину, где она была воздвигнута? – Язык, на котором говорили люди строившие башню, был ли языком первоначальным, а язык первоначальный был ли одним и тем же с языком еврейским? – Смешение языков было ли мгновенным или скорее медленным и прогрессивным?

Сооружение Вавилонской башни

После потопа люди, чтобы составить себе имя, начали строить город и башню в Сеннаарской равнине, т. е. в Вавилонии (Быт.11:3–41208). Все заставляет думать, что башня была начата на месте теперешнего Бирс Нимруда.1209 Она осталась неоконченною, и мы не знаем, какой высоты она достигла. Если судить по позднейшим подобным памятникам этой страны, то план строителей должен был заключаться в том, чтобы возвести здание в семь этажей, возвышающихся друг на друге в виде уступов. 1210 Материалами были кирпичи вместо камней; асфальт служил цементом. Бог смешал язык людей, трудившихся над этою надменною работой, и они рассеялись отсюда по всем странам.

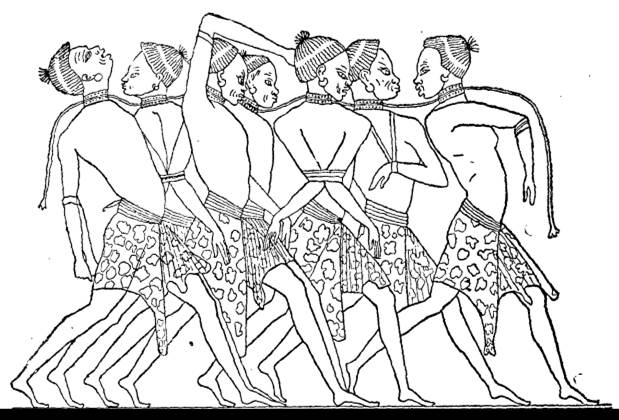

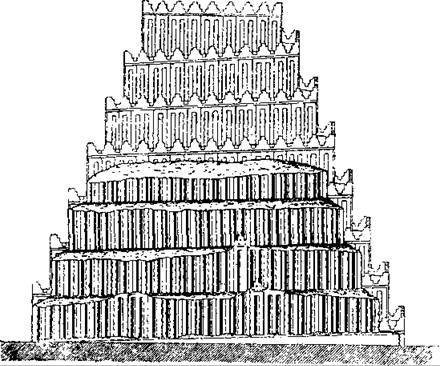

75-–Ассирио-халдейская башня в семь этажей

Вопросы для разрешения в сказании о Вавилонской башне

Моисеево сказание о построении Вавилонской башни, по причине его краткости, представляется покрытым неясностью, которую нелегко рассеять. Спрашивали: 1) все ли люди, тогда жившие, собраны были па Сеннаарской равнине; 2) язык, на котором они говорили, был ли языком первоначальным и этот последний язык есть ли еврейский; 3) смешение языков было ли мгновенным, или изменение языка произошло постепенно? – Все рационалисты представляют, что сказание XI главы кн. Бытия есть миф, а не исторический факт, Отвечая на вышеисчисленные вопросы, мы изучим реальность события, разсказанного Моисеем.

I. Все ли люди, тогда жившие, были собраны на Сеннаарской долине в момент сооружения Вавилонской башни?

Этому вообще верят; однако возможно, что только раса Сима, с частью расы Хама (Быт.10:10), трудилась над Вавилонскою башней. – 1. Еврейский текст начинает, правда, XI главу словами, что на всей земле был один язык, но „вся земля“, по изъяснению патера Деллатра, может означать всю страну, где предание получило свое начало; 1211 но что бы ни думали относительно этого пункта, священный автор нигде не говорит, что именно все людн были собраны в равнине Сеннаарской (Быт.11:2:8). 1212 –2. История рассеяния народов, составляющая предмет X главы, помещена Моисеем ранее эпизода о смешении языков, и выражение кн. Бытия (X:32),1213 кажется, означает, что отделение детей Ноя началось вскоре после потопа. – 3. Второй стих самой главы XI учит, что люди, строившие Вавилонскую башню, пришли из восточной страны, и, какова бы ни была причина их эмиграции, почти невозможно предположить, чтобы они не покинули никого на своем пути. – 4. Если они были помады, то их стада не могли все поместиться на равнине Сеннаарской; если они были оседлые, так как намерением их было построить город, чтобы утвердиться в нем, то лишь только они нашли удобное место, уместно думать, что это обязывало их оставить некоторых жителей в городе или городах, которые ими были нокинуты.1214 – 5. По цифрам, данным еврейским текстом, смешение языков имело место чрез 117 лет после потопа, по LXX – чрез 400. Если допустить это последнее число, то ясно, что все потомки Ноя не могли жить тогда в Вавилонии, а история Египта, кажется, требует допустить, что в эту эпоху дети Мисраима водворились уже в Нильской долине. – Итак, не необходимо толковать библейский текст в том смысле, что все люди были собраны на Сеннаар; контекст и самая связь сказания Бытия, кажется, благоприятствуют противному толкованию, и таким образом, рассеиваются все возражения, поднимаемые во имя истории против рассказа Моисея.

II. Язык, на котором говорили люди, строившие Вавилонскую башню, был ли первоначальным языком, а язык первоначальный был ли одним и тем же с языком еврейским?

1. Весь род человеческий, происходя, прежде всего, от Адама н Евы и затем от детей Ноя, по тому самому говорил вначале одним языком; но этот последний по законам, которые управляют языком, должен был мало-помалу изменяться; слова умножаться, их формы видоизменяться и т. д., так что со времени потопа, если не предположить чуда, на что мы не имеем никакого доказательства, язык Адама, вероятно, подвергся уже изменению в своей внешней физиономии,1215 хотя остался тем же самым в своем существе. Если, по хронологии LXX, со времени потопа до сооружения Вавилонской башни протекло четыре века, то тоже самое явление естественно повторилось, и к изменениям, какие существовали со времени Ноя, прибавилось несколько новых изменений. Язык людей в эту эпоху был, таким образом, языком первоначальным, но измененным и усовершенствованным, обогащенным новыми терминами и новыми формами.

2. Потомки Сима лучше других рас могли сохранить язык, употребляемый их отцом, потому что они удалились менее, чем остальная половина людей, от колыбели человеческого рода; однако, если Бог не отменил законов, управляющих трансформациями языка, то диалект, которым говорили предки Авраама, должен был подвергаться изменению в их устах, как и в устах всех других народов, хотя можно допустить, что еврейский язык, равно как и другие семитические диалекты, приближается более всякого другого языка к языку, на котором говорили в Сеннаарской равнине.

74. – Сидон. Современное состояние города. (По фотографии.)

Правда, некоторые отцы 1216 и многие из ученых до последнего времени верили, что еврейский язык был языком первобытным, языком, на котором говорил Адам в земном раю; но сравнительное изучение языков, предпринятое филологами нашего века, уже не позволяет более допускать этого мнения. – 1° История лингвистики, как мы сейчас увидим, показывает, что никакой язык не сохраняется долгое время без изменения, в особенности, когда он не утвержден письмом. – 2° Даже более, аналитический этюд еврейского языка доказывает, что он не первоначальный язык. Его словарь заключает несколько сложных слов, и его грамматика наполнена формами, которые составлены при помощи остатков древних терминов, истребленных временем и слившихся между собою во тьме веков. Времена глаголов, напр., составлены, как и наши, из корня и местоимений, видоизменяющих смысл корня, и т. д. Но а) по филологической системе, которая является самою правдоподобною, языки, в их первоначальном состоянии, и, следовательно, язык первобытный, должны были быть моносиллабическими, т. е. исключительно составленными из односложных слов, поставленных друг за другом на основании их логического расположения, как это видим мы еще и теперь в китайских языках. – в) Во втором периоде образования моносиллабы (односложные слова) начали как бы наслаиваться и сцепляться или агглутипироваться между собою, так что агглутинирующая часть видоизменила смысл термина, к которому она была присоединена, вполне и заметным образом сохраняя свой первоначальный смысл в корне, как это бывает в турецком языке или в некоторых французских словах: напр. porte-plume, где два элемента porte и plume, соединившись, остаются теми же самыми без изменения. – с) В третьем периоде образования агглутинирующие языки становятся флексивными, т. е. корень и слова, прибавленные к корню для изменения его смысла и для того, чтобы дать ему возможность выражать род или число, различия времен, способов и отношений, теряют, если можно так выразиться, сознание самих себя, изменяются и обезображиваются, так что невозможно или очень трудно признать, каковыми они были сначала. Так, французское будущее составлено из неопределенного наклонения и изъявительного настоящего времени глагола иметь: f aimerаи = aimer + аi, tu aimeras, aimer + as, il aimera = aimer + a; вспомогательное в трех лицах единственного числа осталось в своей неприкосновенности, но в первом и во втором лице множественного числа оно сократилось: nous aimerons = aimer + ons, вместо avons; vous aimerez = aimer + ez, вместо avez. По-латыни в studuimus, stud выражает основную идею; ui = fui, признак, что действие, выраженное чрез stud, стоит в прошедшем; ти остаток местоимения первого лица множественного числа (ср. гр. ήμεϊς), наконец, конечное s означает множественное, как в fratres, sorores. Сравнительная грамматика могла одна открыть нам происхождение studuimus и французского будущего; но, несмотря на все изыскания, мы не знаем, какое первоначальное слово служит началом множественного французского и латинского существительного или женской формы прилагательных. Есть, таким образом, много флексий, источник которых нам неизвестен. 1217

Итак, флексивные языки суть те, которые достигли самого высокого периода в своем развитии. Известные языки могли остаться неподвижными и остановиться на моносиллабизме, как китайский, или не идти далее агглутинации, как турецкий; но ни один не мог достигнуть флексий, не пройдя прежде двумя ступенями.

Восстановивши эти законы лингвистики, легко видеть, что еврейский язык в своей библейской форме не мог быть первоначальным языком, на котором говорили в земном раю, хотя мог быть таковым в своей сущности, ибо он язык флексивный; он подвергся, следовательно, двойному изменению и мог достигнуть своего современного состояния лишь после многочисленных перемен, после того как перешел из состояния моносиллабического в состояние агглутинации, чтобы остановиться, наконец, на состоянии флексивном; сравнительная филология подтверждает, таким образом, справедливость слов св. Григория Нисского, писавшего, в своем опровержении Евномия, что „Моисей, рожденный несколько веков спустя после сооружения башни, говорил на одном из новых языков“. 1218

III. Смешение языков было ли внезапным и моментальным или скорее медленным и прогрессивным?

1. Св. Григорий Нисский поддерживает это последнее мнение, и можно согласиться с ним. 1219

2. Однако, большинство отцов и толкователей не думает, чтобы смешение языков в Вавилоне состояло лишь в простом раздоре, случившемся, по воле Божией, между трудившимися над строением башни; они полагают, что особым чудесным действием, которое легко было, конечно, произвести Богу, язык строителей внезапно изменился так, что они не могли понять друг друга.1220

* * *

На русском языке см. об этом в трудах: проф. C. С. Глаголева, „О происхождении и первобытном состоянии рода человеческого“, Москва, 1894, и у проф. Я. A. Богородского, „Вавилонское столпотворение и смешение языков, хамиты, семиты и иафетиды в рассеянии“, Прав. Собес. 1906, июнь и июль и отдельное издание труда: „Начало истории мира и человека по первым страницам Библии“, Казань, 1906.

F. Lenormant, Manuel d’histoire ancienne de l’Orient, изд. 1869 года. т. I, стр. 96.

„См. об этом ученые замечания Schoebel’a, L’authenticité mosaїque de la Genѐse defendue contre les attaques du rationalisme allemand, y Bonnetty, Annales de Philosophie ckretienne; февраль 1879, стр. 104 и сл.“.

F. Lenormant, Manuel d’histoire ancienne, т. 1, стр. 97.

F. Lenormant, Manuel d’hisioire ancienne, т. 1, стр. 97. – „Внимательное изучение традиций истории, сравнение языков и исследование психологических черт различных наций, говорит он, доставляют несколько результатов, вполне согласных в этом отношении с свидетельством богодухновенной книги“.

Ebers, Aegypten und die Bücher Mosés, т. I, стр. 55.

Schoebel, L’authenticité de la Genѐse, loc. cit. стр. 106.

La Tavola etnografica di Mose, в Civilta cattolica, 15 февраля 1879 r., Стр. 418–420.

См. между другими, описания фивских подземных храмов, представленные Шампольоном, Росселини и Лепсиусом. Некоторые из изображений принадлежат ко времени Раамзеса Мейамуна или Сезостриса Великого, третьего царя ХІХ-й династии, при которой родился Моисей. Мы воспроизводим по Росселини, негрских пленников, рис. 73.

Civiltä cattolica, 15 февраля 1879 r., стр. 436–437.

Manuel d’histoire аnсіеnnе de l‘Orient, т. I, стр. 110.

О негрской расе см. van den Gheyn, Origine asiatique de la race noire, в Revue des questions scientifiques, апрель 1891, стр. 428–462.

Civiltä cattolica, 15 февраля 1879 r., стр. 437–438.

Сл. отец, 1Пар.2:24; 4:3 (евр.), 8:29 (евр.). Слово ’ab, отец, употреблено, вероятно, для обозначения основателя городов Фекои, Етама и Гаваона. – Глагол yalad, родить, кажется, в особенности в Быт.10:13–14, означает посредствующие генерации.

См. на рис. 74, Сидон. Достойно замечания, что Моисей не поименовывает Тира, который занимает столь большое место в позднейших книгах Ветхого Завета. Поэмы Гомера упоминают также только о Сидоне, и о Страбоне нужно заметить тоже, Strabon, XVI, 11,22, ed. Didot, p. 644.

Они водворились сначала к северу от Понта Евксинского, а потом на юге этого моря. Герод., IV, 11, 12, 13.

„Потомки Мадая (Мидяне) дали свое имя стране Mad, Мидии, которая исчислена между сатрапиями Дария в клинообразной надписи Персеполя, Lassen, Die altp. Keilinschr. von Persepolis, 5, 63, что согласуется с показанием Геродота, III, 94, который, говоря о том же царе, относит арийцев к 16-й сатрапии. Известно, что арийцы, Αριοι, по Геродоту; те же самые народы, что и мидяне, VII, 62. Под „Мадаем“ автор таблицы Бытия разумеет, следовательно, арийскую расу, насколько она иранская... Обратим внимание еще, как на доказательство высокой древности нашей этнографической таблицы, что автор употребляет лишь одно название для арийцев, которые очень рано разделились на значительное число народов, Герод. I, 101, между которыми многие, как напр. индусы и персы, были знамениты в историн с самых отдаленных времен“. Schoebel, L’authenticité mosaїque de la Genѐse, в Annales de philosophiе chrétienne, февраль 1879, стр. 101, 112, см. таблицу на стр. 108–109.

„Раса Иована, с ее племенами, названными Елиса, Фарсис, Киттим и Доданим, это – еллины, представляемые также ионянами, Ίάονες, или греки... Вся древность разумела под потомками Иована греков, и Геродот отожествляет ионян и пелазгов, VII, 94; Даниил, VIII, 21 (по евр. тексту) называет прямо Александра царем Иована (Javan); египтяне называли греков Іоипап (Champollion, Gramm. еgypt., гл. V, § 5); персы, как явствует из надписей, обозначали их словом Іоипа (Lassen, Indische Alterthum, т. I. стр. 729); арабы называли их Jouanijoun (Frahn., ар. Pott, Etym. Forsch:, т. I стр. 41), a в законе Ману они носнли название Javanas (Manavadb., X, 44)“. Schoebel, ib. стр. 112–113.

Аполлодора, I. c. II, § 3.

О смысле стиха 4-го по-еврейски, см. патера Делатра, Le Plan de la Genѐse, в журнале Revue des questions historiques, июль 1876 r., стр. 34–35.

См. La Bible et les découvertes modernes, 5 изд., т. I, стр. 328 и сл.

См. рис. 75, башня в семь этажей во дворце Саргона, в Корзабаде, на севере от Ниневии. Наиболее черные части представляют башню в нынешнемъ ее состоянии; линии более светлые, образованные простыми штрихами, показывают, какова она была в своем первоначальном состоянии.

Revue des questions historiques, июль 1876 r., стр. 33–34.

Cm. n° 322.

„От них (сыновей Ноя) распространились народы по земле после потопа“.

См. раскрытие этого доказательства у Делатра, в Revue des questions historiqnes, июль 1876 r., стр. 33.

„Язык, которым я говорил, говорит Адам у Данте, совершенно потух прѳжде, чем раса Нимврода принялась за дело, которое никогда не было окончено, ибо никакое следствие, проистекающее от дел человека, не может вечно длиться по причине человеческого произвола, который меняется под влиянием неба. Дело естественное, что человек говорит, но говорит так или иначе, – это природа предоставляет ему делать, как он хочет“. Данте, Paradiso, canto XXIV, v. 124–133.

Оригена, Hom. XI in Num., c. IV, t. XII, col. 649; бл. Августина, De civitate Die, I. XVI, c. XI, 1; 1, XVIII, c. XXXIV, t. XLI, col. 490 и 598. Cm. блаж. Иеронима, In Sophon. III, 8–9, t. XXV, col. 1378.

Сл. n0 298, 2.

Св. Григория Нисского, Contra Еипотіит, 1. XII, pars altera, t. XLV, col. 995.

„Естество вещей, как водруженное Богом, пребывает недвижимым, а звуки, служащие для обозначения их, разделились на столько различий языков, что даже и исчислить (их) по множеству нелегко. Если же кто смешение (языков) при столпотворении представит как противоречие сказанному, то и здесь не говорится, что Бог творит языки людей, но смешивает существующий язык, чтобы не все понимали всех (Быт.11:4–11). Потому что пока все жили одинаково и люди еще не разделились на многие различия народов, вся совокупность вместе живущих говорила одним языком; после же того, как по божественному изволению, должна была соделаться обитаемою вся земля, по расторжению общения языка, люди рассеялись по разным местам, и каждый народ (вновь) образовал особый характер речений и звуков, получив в удел единогласие, как бы некоторую связь взаимного единомыслия, так что, не разноглася относительно знания предметов, люди стали различаться образом именования (их). Ибо не иное, что кажется камнем или деревом и не иное другим, а имена (сих) веществ у каждого (народа) различны, так что остается твердым наше слово, что человеческие звуки суть изобретения нашего рассудка. Потому что мы не знаем из Писания, ни того, чтобы в начале, когда еще человечество было само с собою единогласно, сообщены были слова от Бога каким-либо научением, ни того, чтобы, когда языки разделились на разные отличия, божественный закон установил, как каждый должен говорить, но Бог, восхотев, чтобы люди были разноязычны, предоставил им идти естественным путем и каждому как угодно образовать звуки для объяснения имен“. Григория Нисского Contra Eunomium l. XII, pars. II, t. XLV, col. 995; сл. col. 990.

„Как единство языка, рассуждает св. Златоуст, совокупляло людей в одном месте жительства, так разность языка заставила их рассеяться. Ибо не имея одного языка и образа речи, как бы они могли жить вместе?“ Hom. XXX in Gen., 4, t. LIII, col 279. Св. Ефрем Сирин изъясняет факты следующим образом: „Вероятно, что каждое племя начало говорить особым языком, какой был ему дан. Если бы не утратили они первоначального языка своего, то не прекратилось бы начатое ими дело. С утратою первоначального языка всеми племенами, кроме одного племени, у которого он остался, прекратилось начатое ими строение. Новые языки столько отдалили племена одно от другого, что не могли они понимать друг друга, от разделения же, произведенного разностью языков, произошли у них брани. Такова была причина браней между теми, которые из опасения нападений созидали укрепленный город, от этого рассеиваются по всей земле те, которые боялись рассеяния. Но в рассеянии племен участвовал и Нимврод, который овладел Вавилоном и первый стал в нем царствовать. Ибо, если бы не старался он рассевать племена одно за другим, то не мог бы овладеть общим всех отечеством“. In Genesim, c. X, Opera Syriaca t. I, p. 59. – Об этнографической таблице Бытия и рассеянии семитов после потопа см. Les Livres Saints et la critique rationaliste, 5 ed., t. IV, p. 271–312.