Елпидифор Васильевич Барсов

- Слово о полку Игореве как художественный памятник Киевской дружинной Руси 1.7K

- Андрей Завалишин и его пустынь 553

- Новые материалы для истории старообрядчества XVII-XVIII веков 283

- Народные предания о миротворении 155

- Древне-русские памятники священного венчания царей на царство в связи с греческими их оригиналами 133

- Палеостров, его судьба и значение в Обонежском крае 112

- Акты, относящиеся к истории раскола XVIII в. 110

- [Рецензия на:] Коновалов Д.Г. Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве 97

- Письмо к редактору [о кн. Коновалов Д.Г. Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве] 85

- Памятники народного творчества в Олонецкой губернии 66

- Письмо профессору Е.Е. Голубинскому 61

- Капитон Иванович Невоструев 59

- О книге Красноцветова: библейская история в пользу детей 49

- Речь в день 1000-летней памяти славянского первоучителя св. Мефодия 49

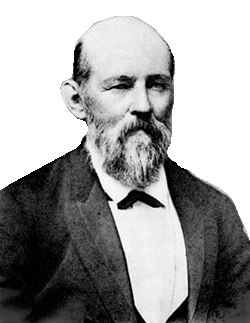

Елпидифор Васильевич Барсов

Исследователь древнерусской и старообрядческой литературы, фольклора Русского Севера, археограф, собиратель.

Биография

Елпидифор Васильевич Барсов родился 1 ноября 1836 года в селе Логиново Череповецкого уезда Новгородской губернии, в семье сельского священника.

Образование. Преподавание

В девятилетнем возрасте был определен в духовное училище Устюжны Железнопольской. Окончив училище, а в 1857 году и семинарию в Новгороде, Барсов поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию, выйдя из стен которой в 1861 году кандидатом богословия, начал преподавать логику, психологию и немецкий язык в Олонецкой духовной семинарии в Петрозаводске.

Начало научных исследований

Центром научных исследований края стал в те годы Олонецкий губернский статистический комитет (ОГСК), во главе которого стоял П. Н. Рыбников. По признанию самого Е. В. Барсова именно пример П. Н. Рыбникова побудил его к изучению истории, фольклора и этнографии Олонецкого края. Елпидифора Васильевича заинтересовали народные исторические предания, история старообрядчества Карелии. Свои первые статьи и очерки Барсов публиковал в «Олонецких губернских ведомостях».

Заслуга и удача Е. В. Барсова — открытие заонежской народной сказительницы Ирины Федосовой. В 1867 году он записал крестьянские похоронные, рекрутские и свадебные плачи и причитания и позже опубликовал их в 1-й части четырехтомного издания «Причитания Северного края, собранные Е. В. Барсовым».

Научная работа

В 1870 году ученый был приглашен на работу в Москву, где стал помощником хранителя отделения славяно-русских рукописей и старопечатных книг Московского публичного и Румянцевского музеев.

С 1881 года Барсов стал секретарем Московского общества истории и древностей российских при Московском университете и редактором его знаменитых «Чтений». Позже Елпидифор Васильевич был хранителем, а затем библиотекарем Дашковского этнографического музея.

Научная деятельность Барсова имела своим предметом изучение древнерусской письменности и быта, по количеству своих трудов Барсов принадлежит к наиболее продуктивным исследователям древнерусской письменности своего времени.

«Причитания Северного края»

В 1872 году он издал 1-й том своего уникального исследования — «Причитания Северного края». Эта книга была восторженно принята ученым миром: получила золотую медаль Русского Географического общества, дважды удостоилась Уваровской премии1 и получила самые одобрительные оценки ведущих литературоведов и критиков. Опубликованные в ней тексты привлекли к себе внимание многих русских писателей, использовавших их в своем творчестве, — Н. А. Некрасова, П. И. Мельникова-Печерского, М. М. Пришвина, М. Горького и других.

К 1886 году он издал 3 тома «Причитаний Северного края» и заканчивал работу над другим своим фундаментальным трудом — трехтомной монографией «”Слово о полку Игореве” как художественный памятник Киевской дружинной Руси». Помимо отдельных сочинений, Е. В. Барсов сделал много разных сообщений, снабдил предисловиями много письменных памятников старины и народного творчества. Полный список написанного им приведен в брошюре Д. В. Цветаева «Записка о трудах Е. Барсова» (М., 1887).

В 1885 году Барсов получил чин статского советника, что давало право на потомственное дворянство, в 1890 году вышел в отставку.

Коллекция

Большое количество материалов, которыми Барсов обогатил науку, он черпал из своей коллекции. На протяжении всей своей жизни он собирал памятники старины, тратя на это все свои средства. В его коллекции были рукописи, произведения древнерусской литературы, старинные монеты, оружие, портреты, иконы.

В книжное собрание Барсова входили списки книг Священного Писания, творений отцов Церкви, богослужебных книг, в том числе с крюковой нотацией, историко-литературные, учебные, медицинские и другие сочинения, а также документы из архивов ряда русских монастырей. К числу уникальных рукописей собрания относятся Библия XV века из Новгородского Юрьева монастыря, Евангелие с толкованием Феофилакта Болгарского в списке 1348 года, имеющее вкладную запись Болгарского патриарха Феофана Тырновского, Законник Сербского царя Стефана Душана в списке XV века, «Богатырское слово», посвященное киевским былинным богатырям, в списке XVII века и другие. Коллекция литературы и рукописей Е. В. Барсова была удостоена Уваровской премии.

Обширная научная библиотека Барсова включала в себя книги по археологии, истории, фольклористике, этнографии, истории русской словесности и другие.

Хотя Елпидифор Васильевич был очень увлеченным коллекционером, он с удовольствием делился своими богатствами, когда был уверен, что они послужат просвещению людей, воспитанию любви и уважения к знанию, интереса к изучению прошлого. В 1878 году Барсов, получив от Череповецкой городской думы просьбу посодействовать в создании историко-археологического музея, подарил городу свое нумизматическое собрание, коллекцию древнерусского оружия, портреты великих князей.

Старинные головные украшения и принадлежности русского национального костюма из своей коллекции Барсов передал в 1878 году в Музей древностей Московского археологического общества.

Собрание Барсова использовалось при жизни ученого не только им самим, но и другими исследователями, отдельные рукописи он отправлял «для пользования ученых в Троице-Сергиеву лавру, в Казань, Киев и даже за границу».

Под конец жизни, в 1914 году, большую часть своего рукописного собрания (2728 рукописей XV–XIX веков) и старопечатных книг Барсов продал Историческому музею. Существенные части барсовской коллекции находятся в фондах Отдела рукописей Российской государственной библиотеки и в Российском государственном историческом архиве литературы и искусства в Москве.

Политические взгляды

Сам Барсов писал: «Высшее образование я получил в Санкт-Петербургской духовной академии, где принадлежал к обществу “Ядро” и был не столько студентом, сколько крикуном и заговорщиком, впрочем очень не опасным, и скорее следовал за другими, чем действовал по внутреннему движению. (...) Это было лишь случайное явление — все студенты нашего курса явились в жизни не тем, чем они были в школе».

Со временем политические взгляды Барсова изменились. В советской печати о нем писали, как о консерваторе, самом крайнем монархисте.

Елпидифор Васильевич был в дружеских отношениях с К. П. Победоносцевым, обер-прокурором Синода, принимал участие в ряде журналов, издававшихся церковным ведомством. Победоносцеву Барсов посвятил одно из лучших своих исследований, работу о «Слове о полку Игореве». «Мне известно, — писал в посвящении Барсов, — как высоко цените Вы “Слово о полку Игореве”, (...) как близок Вашему сердцу тот идеал “единой земли Русской”, который блистает здесь такими яркими лучами, служа заветом Киева Русской истории».

Жизнь в Москве

Елпидифор Васильевич — один из героев книги писателя и журналиста В. А. Гиляровского «Москва и москвичи». Москвичом он стал в 1870 году. Сначала снимал квартиру на Патриарших прудах, которую часто посещал Гиляровский. Затем Барсов поселился в собственном доме на Шаболовке (д. 9), который подарил ему издатель газеты «Московский листок» Н. И. Пастухов. В просторном двухэтажном доме нашлось достойное место всем экспонатам знаменитой коллекции.

Творческий и жизненный итог

За свою долгую и чрезвычайно плодотворную жизнь Е. В. Барсов написал около 120 различных научных трудов — статей, очерков, монографий. Но даже если бы из-под его пера вышло только два из них — «Причитания Северного края» и монография о «Слове о полку Игореве», то и тогда он навсегда остался бы одним из ярчайших представителей отечественной науки.

Елпидифор Васильевич Барсов скончался 2 апреля 1917 года в Москве на 81 году жизни.

Барсов никогда не забывал свою родину — Череповец и Череповецкий уезд и советовал всем, «живя в столице, не забывать своих погостов». Помните, — говорил он, — что «народ, который не носит уважения к своим предкам, не достоин своего существования».

1 Уваровская премия учреждена в 1856 году в память о графе С. С. Уварове, бывшем с 1818 года президентом Академии наук. Она присуждалась, в основном, за труды по русской истории, но среди ее лауреатов были и писатели.