§ 4. Свойства мелодического движение в греческом распеве

Мелодические строки греческого распева, как и других распевов, отличаются одни от других 1) характером мелодического движения и свойственными им частными оборотами; 2) видоизменениями, которые они принимают в том или ином случае, и 3) мелодическим развитием и украшениями.

1. Частные виды мелодического движения. К ним в греческом распеве относятся следующие.

а) Движение поступательно-унисонное или речитативное, состоящее в последовании кратких звуков на одной и той же степени высоты и заканчивающееся мелодическим оборотом. Движение это, как сказано выше, в основных наших изданиях греческого распева встречается редко и притом преимущественно в добавочных частях строк, а также в напевах сокращённых и особенно в обычной ныне певческой практике. Вообще обилие унисонного речитатива в напевах служить признаком их принадлежности к малому греческому распеву. В среднем же греческом распеве, излагаемом в вышеозначенных изданиях, господствует особый вид речитатива – мелодический, состоящий в последовании кратких звуков на разных ступенях музыкальной лестницы. Примеры того и другого речитатива смотри выше о выражении слабого времени. Унисонным речитативом также распеты: песнь Богородицы (Обих. л. 75) и начала строк полиелея (л. 45). Примерами мелодического речитатива могут служить воскресные тропари по непорочнах (л. 68).

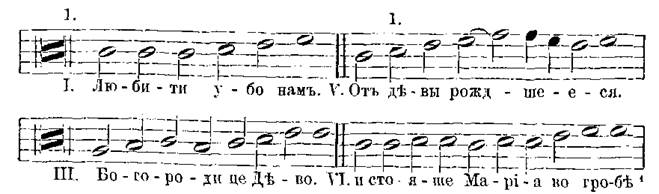

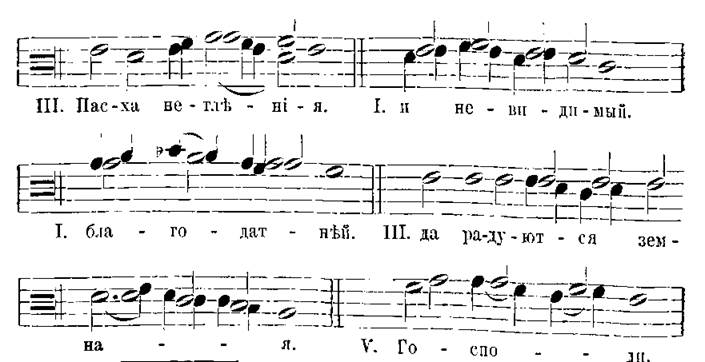

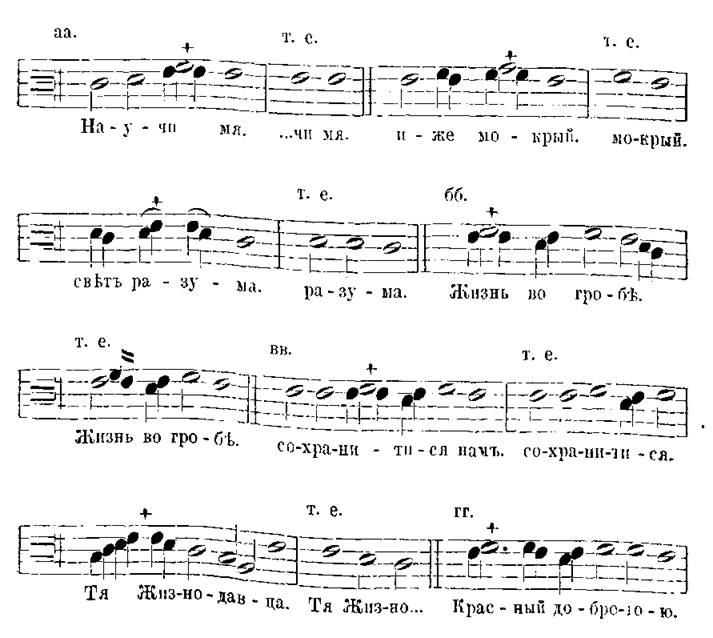

б) Движение, нисходящее простое и нисходяще-колебательное, в котором звуки следуют в нисходящем порядке церковной гаммы. И этого вида движение, свойственное понижению периодов, в греческом распеве не имеют широкого приложения и частого употребления. Оно встречается лишь в объёме 3–5 звуков гаммы и притом в связи с другими видами движения. Примеры:

Наиболее же употребительнейшие виды мелодического движения в греческом распеве суть движения волнообразные, именно:

в) Движение восходяще-нисходящее, в котором звуки восходят от той или другой степени лада до известной высоты в пределах 3–4 звуков и возвращаются обратно, заканчиваясь более или менее протяжённым звуком. Примеры:

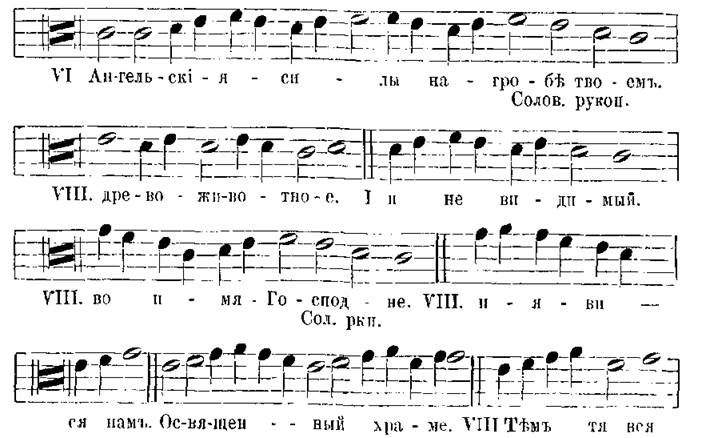

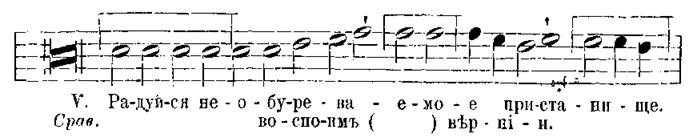

д) Движение нисходяще-восходящее, в котором звуки, начинаясь с высших сравнительно нот, нисходят в пределах 3–5 ступеней и опять возвращаются к той ступени, с которой началось движение. Движение это употребляется часто как при варьировании мелодий, так и взамен отдельных протяжённых нот. Примеры:

В греческом распеве обычны и другие мелодические обороты, употребляемые взамен отдельных протяжённых нот, наприм., оборот со вспомогательной нотой, синкоп, следы ломки, качалок и проч. Но они, как несущественные в мелодии, отнесены в настоящем исследовании к оборотам украсительным.

Приведённые выше виды мелодического движения, особенно же волнообразно-колебательные, соединяясь в связную мелодию, образуют в греческом распеве многочисленные игривые мелодические обороты, сообщающее напевам живость и весёлый задушевный характер. Примеры:

Примеры игривых оборотов можно видеть также в песнопениях: „Взбранной воеводе“ (Обих. л. 178), „Христос воскресе“ (л. 232 об.), в припевах на 9-й песни канона и 1-го гласа (наприм. пасхального канона и перед задостойниками), в воскресных тропарях по непорочнах, и во многих других, хотя бы и нераспространённых мелодических напевах.

2. Способы видоизменения мелодий в греческом распеве. К способам видоизменения мелодий принадлежат: 1) распространение или сокращение мелодий и 2) замена строк, или отдельных в них звуков и звуковых групп подобными им другими, именуемое варьированием.

1) Мелодия в греческом распеве, как и в знаменном, не имеет самостоятельного от текста значения. Как в средних остановках, так и в количественном содержании своих звуков она применяется к тексту и его частям и сообразно с ними то распространяется, то сокращается количественно.

Количественное распространение мелодических строк в греческом распеве происходит обыкновенно в их начале, редко в их продолжении и крайне редко по окончании строки в виде добавления к ней. Первого рода добавления мы называем вступительными или запевами, вторые – вводными, а последние – дополнительными или припевами. а) К вступительным колебаниям прежде всего относится подъём, состоящий из одной или двух кратких нот, служащих введением (вводный тон) к ноте первого сильного ударения, а также из вступительных нот на одной с ним ступени. Вступительные ноты подъёма, смотря по ладу мелодии, следуют или кряду на соседних ступенях музыкальной лестницы, или же с промежутками. Строки, начинающиеся прямо слогом с ударением, вступительных нот не имеют, за исключением разве немногих протяжных мелодий, в которых сильное ударение выражается обыкновенно целой группой нот. Примеры: 27

б) Вводные в строку ноты, по требованию количества слогов текста, вставляются обыкновенно после сильных ударений на слабом времени и имеют вид или кратких речитативных частей, или же соответствующего им колебательного движения. В нижеследующем примере вводные ноты отмечены скобой сверху:

в) Но чаще всего распространение мелодических строк происходит в их начале через прибавление к ним то кратких, то пространных звуковых групп, смотря по количеству слов и слогов текстовой строки. Такого рода добавления в начале строк напоминают строчные запевы знаменного распева, но не имеют своей мелодии и не встречаются вне сложения, как особые строки или их части, а суть только количественные внешние наращения, и потому не могут быть названы и запевами. Добавление эти свойственны всем гласам и происходит только частно в виде унисонного речитатива (аа), большей же частью в виде речитатива мелодического, выражающегося восходяще-нисходящим движением мелодии в пределах терции (бб), или же наконец в виде буквального или варьированного повторения начального оборота основной части строки (вв). Встречаются и другие добавления выше и ниже строки (гг). Пространные начальные добавления в нижеследующих примерах, для ясности, мы отделяем от главной части строки знаком ) сверху нотного стана.

г) Количественные звуковые добавления к строкам по нормальном их окончании или припевы не свойственны мелодиям греческого распева и встречаются лишь в виде крайне редких исключений. Например:

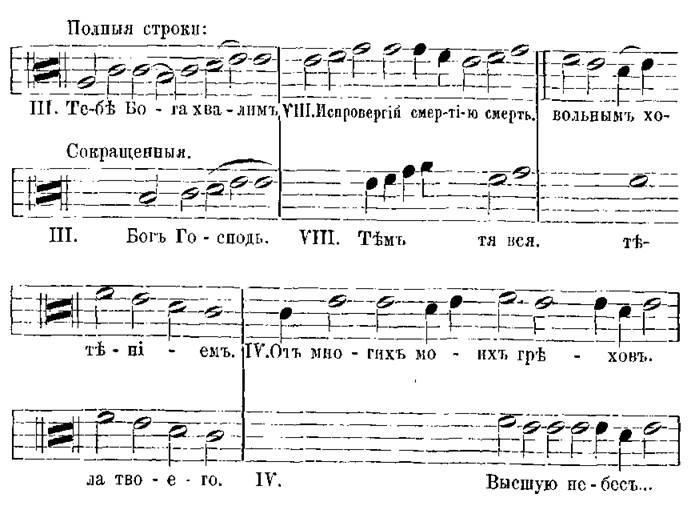

Сокращение мелодических строк в греческом распеве происходит почти механически а) через удаление из строки всех её распространений, с удержанием лишь основного её мелодического движение и свойственного ей окончания; б) при сильных сокращениях иногда самая основа строки утрачивает часть своих примет, наприм., первое сильное ударение, тот или иной свойственный ей оборот в середине, не удерживает свой заключительный оборот, без которого она сделалась бы неясной в своей форме, или же приняла бы форму строки иного гласа. Примеры:

2) Варьирование мелодических строк. Разнообразие напевов весьма естественно. Оно зависит от разности песнослагателей, от свойств поющих голосов, от разности вкусов и целей изданий, от случаев употребления напевов, от разнообразия мысли и чувства, заключающихся в словах текста, от времени, места и других условий и влияний. Но, сверх того, полное единство напевов и нежелательно: оно убивает музыкальное творчество, стесняет естественную свободу и живое участие певцов в воспроизведении и исполнении мотивов и, наконец, обесцвечивает напевы, лишая их жизненного разнообразия в их частях и делая их бездушными формулами. Поэтому все греко-славянские распевы в России, а в числе их и распев греческий, обильны вариантами, за исключением схематических по устройству малых распевов, которые поэтому и не имеют достоинства равного с большими распевами.

В греческом распеве варьирование мелодий состоят: а) в разности их нотирования в разных изданиях и видах песнопений, б) в разности мелодической редакции одних и тех же напевов, в) в разности собственно варьирования мелодий, или их музыкального развития.

а) Мы имеем греческий распев главным образом в нотном его изложении московскими певцами 17 и 18 века, а потому в общепринятых тогда в Москве тональностях, которые, хотя и не соответствуют в точности тональностям восточно-греческого пения, но систематически приложены ко всему греческому осмогласию в России. От того большая часть мелодий этого осмогласия в наших нотных книгах, несмотря на разность их изданий, излагается сходно в тех тональностях, которые изложены в нашей таблице (§ 2), и только немногие мелодий нотированы иначе. К отступлениям от общепринятого нотирования должно отнести: в Соловецкой рукописи – песнопения „Бог Господь“ и воскресный тропарь гласа седьмого, изложенные на кварту выше Синодальных изданий; в Синод. Обиходе – „Богородице Дево, радуйся“, гл. 1, нотированное на кварту ниже прочих песнопений этого гласа и тем напоминающее юго-западную нотацию (л. 27 об.); „Дева днесь“, гл. 3, изложенное в повышенной на кварту области (л. 10); степенну „От юности моея“, гл. 4 (л. 70) и песнь Богородицы „Величит душа моя Господа“, гл. 6 (л. 75), нотированные на терцию выше установленных областей своих гласов; в Синод. Ирмологе – припевы на 9-й песни Сретению. гл. 3 (л. 204 об.), положенные на кварту выше песнопений Обихода этого гласа28. Прочие наши унисонные издания в изложении греческих мелодий (главным образом тропарей и некоторых ирмосов) основываются на Синод. изданиях, а полифонические переложения придворной певческой капеллы, излагая мелодию для дисканта, по необходимости возвышают её то на кварту, то на квинту сравнительно с синодальными изданиями.

К разнообразию нотирования мелодий относится также изложение их то более, то менее протяжёнными нотами. В синодальных изданиях и Соловецкой рукописи неделимой нотой для каждого слога текста песнопений служит белая нота, а в некоторых песнопениях вдвое её кратчайшая – чёрная29. В позднейших же изданиях напевы излагаются обыкновенно вдвое короче этого, именно вместо белых нот черными, а вместо черных восьмыми долями такта. Впрочем, изложение напевов кратчайшими нотами не служит признаком их действительного сокращения, если при этом удерживаются те же мотивы и, то же деление текста на строки; потому что та или другая степени скорости напева зависит не от формы нот, но от темпа, в котором исполняется песнопение; и только сокращение мелодических фраз и слияние строк обращает напевы из больших в малые.

б) Не многочисленны у нас нотные книги, в которых излагаются напевы греческого распева, не многочисленны и виды песнопений, к которым они применяются, однако и в них имеются некоторый разности редакций или изложения одних и тех же напевов и строк в несколько разных формах. К числу редакций греческого распева, ныне вышедших из употребления, но, конечно, наиболее близких к редакции его первоначального типа, должно отнести изложения по рукописям конца 17 и начала 18 века, к которым относится и упомянутая выше Соловецкая рукопись казанской библиотеки. Из печатных изданий „Пространный Синод. Обиход“, печатаемый с 1772 г., есть почти единственное издание, излагающее греческий распев в более полном и близком виде к редакциям старых рукописей. С ним сходен и Сборник песнопений Н. Потулова. Прочие издания излагают напевы или в неполном и сокращённом виде, применительно к обычной клиросной практике (издания Львова. Бахметева и другие сборники обычного пения), или же в виде изменённом и украшенном согласно вкусам и направленно наших полифонических хоров западной конструкции Таковы особенно ирмосы по изданиям капеллы. – Сопоставление этих изданий и рукописей наглядно показывает, что греческий распев, оставаясь в своих основаниях одним и тем же, со временем видоизменяется в своих подробностях сообразно вкусам, целям издателей и случаям употребления, в клиросной же практике более и более упрощается, ускоряется, принимает схематическое устройство и даже заменяется иными – кратчайшими и простейшими напевами (наприм., в гласах 2, 4. 5, 6 и 8). Но и в Синод. издании Церковного Обихода гласовые напевы и их строки греческого распева излагаются не всегда одинаково. Самыми обыкновенными напевами представляются в нем напевы воскресных тропарей и их Богородичных. В прочих же песнопениях мы видим немаловажный видоизменения тех же мелодий и отступление от обычной их формы.

Разности изложения или мелодических редакций греческого распева, в частности, состоят:

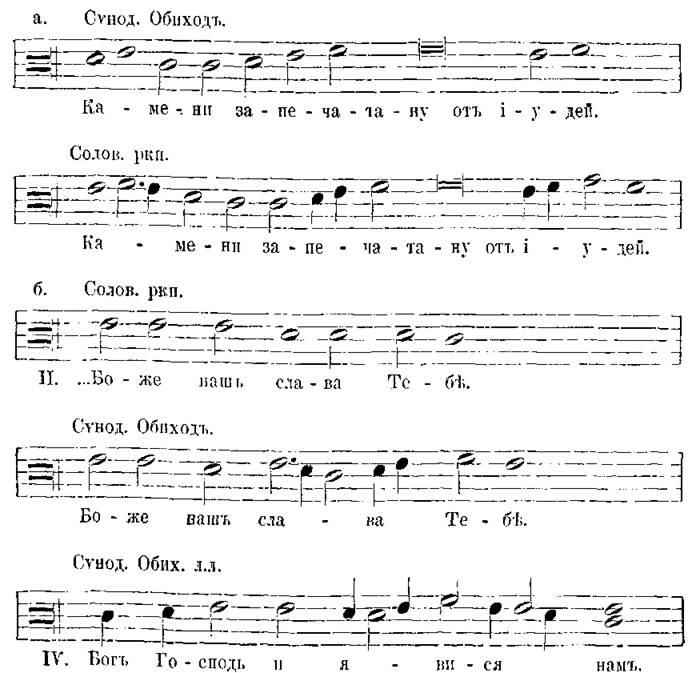

аа) В отступлениях мелодий от мелодической формы гласа в некоторых основных нотах мелодического движения, наприм., в звуке первого сильного ударения. (а) или же в финальном звуке, нередко заменяемом несовершенным окончанием на высшей ноте в том же аккорде; с нормальным окончанием (б). Примеры:

В примере а в Соловецкой рукописи первое сильное ударение на звуках ми-фа близко напоминает подлинное греческое пение с исоном до, неизменяющимся в продолжении всей строки, тогда как в Синод. Обиходе двукратный звук ре не допускает этого исона, как диссонанса секунды, и требует сопровождение мелодии европейской гармонией. – В примере б окончания тi суть несовершенные окончания в сравнении с совершенным на звук до.

бб) В выборе в разных изданиях и видах песнопений для нотирования мелодии то одного, то другого способа её голосоведения. В одних изданиях излагается основная мелодия напева или главный её голос, в других же её подголосок или сопровождение, или же её вариант. Так, в Соловецкой рукописи тропарь гласа 8 „С высоты снизшел еси“ представляет собой не основную мелодию, а её подголосок (см. приложение 3).

вв) В разности деления текста и мелодии на строки и в разнообразном последовании строк и их вариантов в мелодических периодах30.

гг) В большей простоте изложения мелодических строк, или же в большей их мелодичности, игривости и украшенности, а также в различии некоторых несущественных о дробностей одного и того же мелодического движения.

Вообще в строках Соловецкой рукописи мы видим более раздельности между членами периодов, более свободы и игривости мелодического движение, чем в позднейших печатных изданиях, почему рукопись эту, по крайней мере по характеру изложения в ней напевов, должно считать наиболее близкой к подлинному греческому пению и его первоначальным переводам на линейные ноты в России во 2-й половины 17 века. Только немногие мелодические строки Синод. Обихода оказываются более развитыми, чем в этой рукописи, но в том же греческом дух и стиле. Таковы, наприм., строки в гласе 2-м над словами „во имя Господне“, в гласе 3-м над словами „попра смертию смерть“ и некоторые другие. – Впрочем разности редакций в означенных певчих книгах не выходят из пределов обыкновенного варьирования строк.

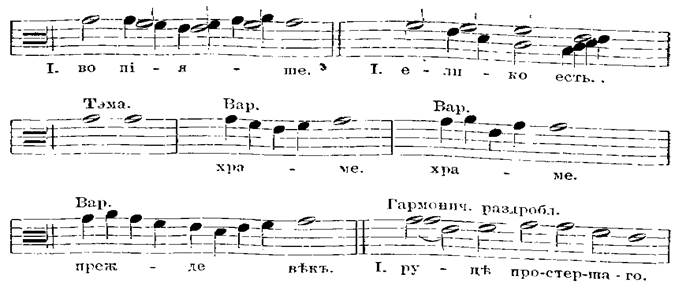

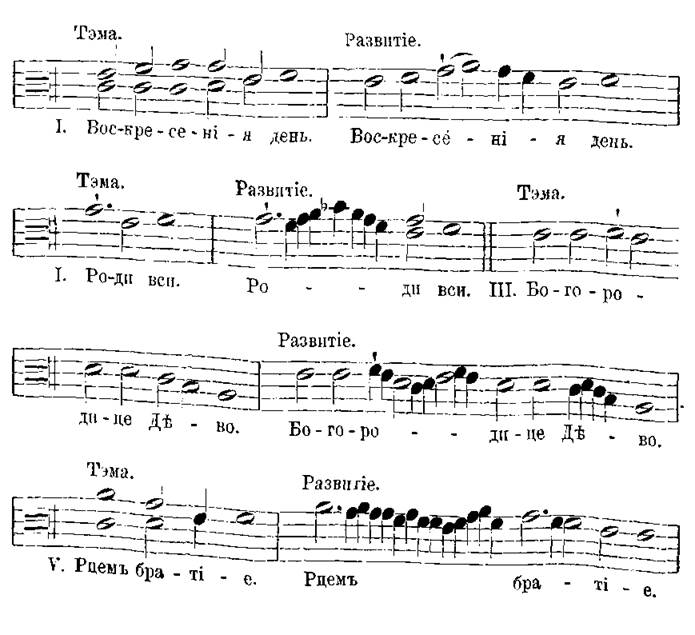

в) Собственно варьирование строк. В греческом распеве одни строки построены в пределах нормальной звуковой области, с простым, употребительнейшим в известном гласе последованием звуков и ясными гласовыми приметами, и представляют собой как бы тэмы мелодии, другие же строки видоизменены более искусственно и имеют значение их вариантов. Варьирование мелодий состоит вообще в разнообразных отступлениях отдельных нот и их групп от обычной формы той или другой гласовой строки или её члена по высоте, долготе, или последованию звуков. Строки варьированные, однако, обыкновенно не утрачивают лада основных строк, от которых они произведены, ни общего характера их мелодического движения, и почти всегда сохраняют ту или другую из существенных примет гласа, особенно же окончание. Переход мелодий из одного лада в другой и изменение окончания строки представляются редкими исключениями. Во всяком случае в большей части вариантов можно ясно усматривать не только их тэмы. но и способ, а часто и причину варьирования, что весьма важно как для восстановления мелодических оборотов в простейшем их первоначальном виде, так и наоборот для приведения простых и однообразных напевов и строк в вид более разнообразный и музыкально развитый.

В частности, в греческом распеве замечаются следующие способы варьирования мелодий:

аа) Раздробление протяжённых, целых или белых нот на группы нот кратких в разнообразных звуковых сочетаниях. Раздробление это в греческом распеве бывает почти исключительно мелодическое, в котором звуки следуют один за другим по смежным ступеням. Здесь встречаются мелодические обороты, известные в нашей старой крюковой нотации под заглавиями: дербица, качалки, кудри нижние и т. п.31. Гармоническое же раздробление звуков. а равно и ломовое их колебание несвойственны нашему греческому распеву. Примеры:

бб) Задержание первой ноты в звуковой группе и затем соответствующее сокращение второй, за ней следующей. Примеры:

вв) Замена того или другого мелодического звука строки звуком гармоническим, высшим его или низшим, находящимся в одном с ним аккорде, наприм., звука до звуком ми и т. и. Такая замена звуков их подголосками простирается иногда на один звук строки, иногда на целую их группу, или даже на всю мелодическую строку. Примеры:

Поправка:

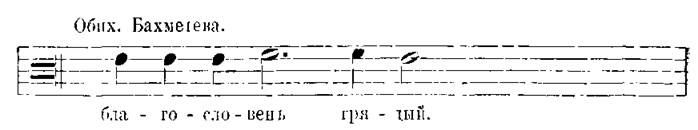

гг) Изменение окончания из совершенного в несовершенное. Изменение это в повышении иногда вызывается слиянием его с понижением, а в понижении в середине песнопени связносью мысли и текста, в финале же характером предконечного мелодического оборота или просто желанием песнотворца разнообразить пение; именно, конечная нота повышения иногда подлежит раздроблению (Обих. гл. 5, л.150: „вернии единомудренно“), понижению („Слава свободившему нас“); нота ми вм. фа) или соединению и слиянию с понижением периода („О паче ума“, Обих. л. 147 об. и др.) через сокращение последнего звука строки, усиление добавочной нотой и проч. Конечная нота понижения нередко подлежит возвышению. Так многие финанльные строки и средние совершенные окончания, имеющие основным конечным звуком до, в действительности оканчиваются на терцию выше его, т.е. на ноте ми, другие же удерживают своё нормальное окончание.

дд) Разнообразие ступеней нотной скалы при одном и том же мелодическом движении, или с незначительными от него отступлениями. Варианты этого вида происходят или на низших ступенях звуковой области гласа, или на средних, или на высших. Причём это повышение или понижение простирается или на всю строку, или на отдельные её ноты и их группы. Так, мелодия поднимается или опускается иногда на секунду, иногда на терцию, кварту или квинту, или смешанно на все эти интервалы.

К вариантам, пониженным на терцию, относится, напр., финальная строка задостойника 2 гласа Богоявлению „песнь благодарения“, а на кварту – первая строка задостойника Воздвижению „Таин еси Богородице рай“ с окончанием ре вместо соль. Есть варианты смешанного характера, которые в своём мелодическом движении дают место разнообразным интервалам по отношению к нотам основных строк, от которых они производятся. Примеры:

ее) Наконец, разнообразие самого мелодического движения при одном и том же общем характере фраз и даже по большей части при одном и том же их окончании. Разность вариантов здесь обыкновенно состоит в разнообразии ступеней, на которых помещаются звуки первого или второго сильного ударения строки, и в зависящем от того видоизменении формы фраз. Разнообразие это в некоторых гласах поистине богато художественной изобретательностью и роскошно в своих формах. Оно образует множество вариантов одной и той же строки, блестящих и переливающихся как бы разноцветными камнями, часто построенных весьма изящно и грациозно и звучащих задушевно и трогательно.

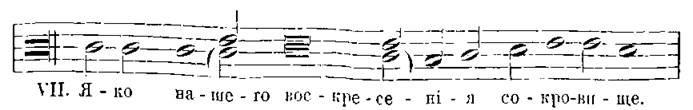

Обильные примеры разнообразного варьирования строк на средних, высоких и низких нотах представляет собой повышение периода в напевах 1 и 8 гласов (при повторение повышения в одном и том же песнопении или же при употреблении его в разных видах песнопений). Приёмы варьирования строк 1 гласа состоят в следующем: строка (на 1-м сильном ударении) начинается одним из звуков гармонического трезвучия до-ми-соль, или даже с присовокуплением к нему септимы си♭, и в конце сводится к своей нормальной заключительной ноте фа, т. е. один вариант в своём начале имеет первое ударение на ноте до, другой на терции от неё ми, третий восходит своим ударением до ноты соль, четвёртый до си♭; но каждый из них оканчивается на фа. Изменение конечного звука строки принадлежит к случаям редким и исключительным. Другие варианты той же строки происходят в трезвучии до-фа-ля, оканчиваясь также на ноте фа. От этого строка, варьируясь, можете иметь ударение почти на каждой из нот своей гласовой области звуков. Подобно сему варьируются и строки прочих гласов в отношении к их основным строкам. Примеры:

Из представленных ниже вариантов 1-й строки 1-го гласа первые пять (1–5) удерживают нормальное окончание строки фа, шестой имеет окончание на секунду выше, а седьмой на кварту ниже нормального. Из примеров 8 гласа первый варьирован на терцию ниже нормальной строки, второй на секунду ниже, третий в нормальной позиции, остальные три выше основной их строки33.

Должно заметить, что варьированию подлежит преимущественно повышение периода, так как оно, и по количественному содержанию звуков, и по-своему значение в мелодии, собственно, и составляет напев, понижение же, как его успокоение, остаётся в мелодических периодах почти одним и тем же. Причём в одних песнопениях варианты повышения бывают не многочисленны и просты по своему построению, в других же многочисленны и разнообразны. Пасхальные ирмосы и припевы на 9-й песни 1 гласа изобилуют высокими вариантами (восходящими до соль, ля, си♭) и их разнообразием. Подобно сему – и напевы гласов 3, 4, 5, и 8. Мелодии прочих гласов (2, 6 и 7) проще по построению, однообразнее и менее художественны. Это зависит от количества, употребительности и праздничного или будничного назначения песнопений того или другого гласа. – Понижение не удваивается, но в каждом периоде бывает одно, как его заключение, а потому встречаясь меньшее количество раз в песнопении не нуждается в многочисленных вариантах, а излагается проще и спокойнее повышения и только разве иногда в конце всего песнопения получает особо варьированную и более протяжённо украшенную форму.

Из разнообразия вариантов вытекает предостережение: не торопиться считать отступление от обычной формы строки неправильными или ошибочными, разве только в том случае, когда они совершенно не обычны в гласе и звучат какофонией, противореча мелодическим, гармоническим или вообще акустическим началам. Таково обычное финальное фа вместо ми в блаженне 4 гласа.

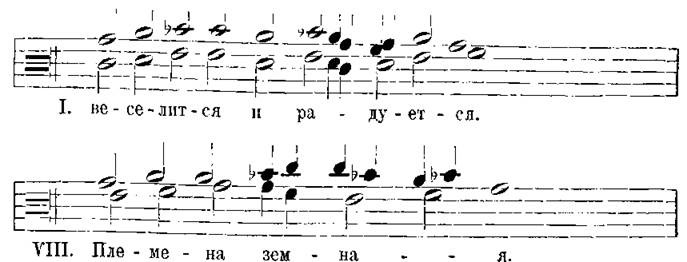

3. Мелодические украшения. Украшения в собственном смысле этого слова, как особые ноты или их группы, вставляемые в мелодию и выпускаемые по произволению певца, редко встречаются в греческом распеве. Красота его мелодий достигается через разнообразное видоизменение мелодического движения, через замену отдельных звуков и их групп иными и через игривое сочетание звуков, о чем сказано выше, а сверх того через мелодические распространения на сильных ударениях и на концах строк, каковые распространения и имеют характер собственно украшений.

1) К числу отдельных видов малых мелодических украшений можно разве отнести:

а) Синкоп, состоящей из четырёх четвертей такта, из коих две средние вызываются над двумя крайними на одну ступень, то разделяясь по разным слогам текста (по две четверти на слог), то соединяясь в одну белую ноту над одним и тем же слогом с своими крайними. Украшение это в греческом распеве весьма употребительно, но представляется заимствованным из распева знаменного, так как в известных ныне подлинных греческих напевах (наприм. по изложению их Бурго́-Дюкудрэ́ и Рандхартингера) не встречается; соответствующее же ему колебание звуков в европейской нотации выражается трелью. Когда две верхние средние ноты синкопа не соединяются в одну белую ноту, то такое сочетание четырёх звуков в нашем знаменном пении имело название подъем. Синкоп имеет значение: аа) усиление звука сильного ударение через подъем средней его части на соседнюю высшую его ступени музыкальной лестницы, наприм., употребляется ре-ми-ми-ре вместо одного протяжного ре; бб) значение украшения звука вместо трели; вв) значение связи звука с соседними ему звуками; гг) иногда средняя часть синкопа или подъёма замедляется более, чем на два времени, или имеет несколько нот, тогда первое его время (четверть) получает вид форшлага, – иногда же вид подъёма или задержания.

б) Украшение со вспомогательной нотой, состоящее из трех звуков, заменяющих протяжённую ноту одной степени высоты. Последний из этих звуков бывает протяжный, первые же два краткие; причём средний звук возвышается или понижается сравнительно с крайними звуками на секунду. Украшение это в греческом распеве, как и в знаменном, бывает преимущественно на сильном времени, т. е. на слоге с ударением и обыкновенно предшествует конечному звуку, чем и производит колебательное замедление предконечного звука особенно в понижении периода. Вместо конечного звука повышения встречается весьма редко.

Прочие украшение знаменного пение, как-то: раздробление белой ноты по разным слогам текста, ломовое колебание, задержание, предъём, даже полутрель и группетто в нашем греческом распеве не употребительны.

2) Украсительное развитие строк состоит: а) в звуковом усилении и распространении их сильных времён; б) в украсительном развитии предконечного или конечного звука; в) в украсительном распространении всей строки. – Украсительные распространения встречаются преимущественно в понижении мелодических периодов и на концах песнопений.

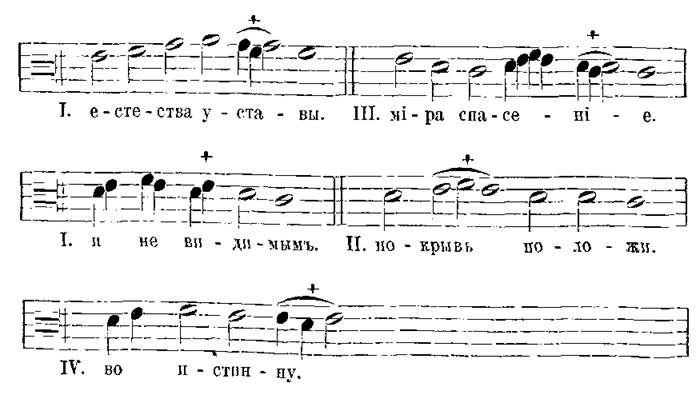

а) Усилению и мелодическому развитию подлежат: или одно ударение, находящееся на втором от конца слове текстовой строки, или же оба ударения, принадлежащие последними двум её словам. Усиление ударения над известным словом предполагает его преимущественное значение в ряду других слов текстовой строки и делает его более выразительным. Примеры:

б) Примеры развития: аа) предконечного звука и бб) конечного34:

в) Украсительное развитие всей конечной или же приливной строки можно видеть в следующих примерах:

Украшенные мелодии, по сложности их построения и свободе голосоведения, а иногда и по высоте звуков, не для всякого певца легки и удобны к исполнению. По крайней мере на практике мы видим, что они исключены из употребления в нашем обычном пении. Для удобства исполнения мелодии эти могут быть правильно сокращаемы без нарушения основного мелодического движения и характера напева. Примеры их сокращения можно видеть в приложенных при них тэмах. Но они не малочисленны и в нашем обычном пении, и в нотных книгах. Особенно же легки для сокращения мелодии, распетые на тот или другой глас, и, следовательно, имеющие для себя образцы более простого мелодического движение и обычных гласу форм.

* * *

Примечания

См. ещё задостойник на Воздвижение Креста «имеже крестное живоносное на земли». Обих. л. 146.

Поэтому в нотировании первой строки третьего гласа употребление ноты до ранне слога с ударением составляет ошибку; выходит: «Бог Господь и явися нам», или: «Да веселятся небесная», и проч.

Песнопения гласов 3 и 7, повышенные на кварту, изложены согласно греко-восточным тональностям этих гласов. См. § 2 таблицу гласовых областей и примет.

Таковы: псалмы изобразительны на литургии, тропари по непорочных, степенна 4-го гласа, многие песнопения на молебном каноне Богородице и другие.

См. наприм. «Бог Господь» 2 гласа и предконечную строку воскресного тропаря 3 гласа в приложении 3 и проч.

См. «О церковном пении... Большой знаменный распев». Изд. 2-е, стр. 134–137.

Окончание блаженны необычное и едва ли правильное.

От археологов ожидаем точного разъяснения вопроса: что значит выражение наших старых крюковых рукописей петь выше или ниже строки, т. е. означают ли эти слова сравнительную высоту мелодического голосоведения основной строки в отношении к её исону (срав. выше б), или же высоту вариантов в отношении к основной их строке; потому что, при возможности той и другой высоты данной строки, вышеозначенные слова имеют смысл обоюдный и неясный (срав «Азбуку А. Мезенца», исслед. проф. С. В. Смоленского. Казань. 1888 г., стр. 74).

бб. должно отнести не к строке „величаем“, но к строке „живот дарова“.