XI. Православные в Персии в годы первой мировой войны и революции 1917 года

1. Направление в Персию экспедиционного корпуса генерала Николая Баратова в 1915 году. Учреждение персидского фронта (1915–1918 гг.)

С началом первой мировой войны в Персии сложилась непростая обстановка. Несмотря на объявленный нейтралитет, в Персии были очень сильны прогерманские и протурецкие настроения. В стране готовился государственный переворот с целью присоединения Персии к германо-турецкому союзу. У немцев были далеко идущие планы развязывания священной войны мусульман против стран Антанты не только в Персии, но и в Афганистане и в Индии. Шахом в то время был последний представитель Каджарской династии – девятнадцатилетний Ахмед-шах. Шах, вступивший на престол в очень юном возрасте, отличался нерешительностью и слабохарактерностью. Во главе персидского правительства стоял Мустафиоль-Мамалек, горячий сторонник Германии и Турции. В стране на немецкие деньги была развёрнута агитация за единоверную Турцию и «защитницу Ислама» Германию. Главными центрами агитации, кроме столицы, были Кум, Султан-Абад и Хамадан. Имелись и вооружённые силы: это восьмитысячная персидская жандармерия, воспитанная шведскими офицерами в германофильском духе, в противовес персидским казакам с русским командованием; немецкие и австрийские военнопленные, бежавшие из русского плена в Закаспийской области, которых заботливо помещали в лагерь в Неймет-Абаде, где они под руководством шведских офицеров выполняли воинские упражнения и жили как воинская часть; а также многочисленные воинственные кочевые племена бахтияров, курдов, луров, шахсеванов, готовые за германское золото драться с кем угодно. В Персии усиливались антирусские и антианглийские настроения. В Исфагане был убит русский вице-консул Кавер127; в Ширазе отряд жандармов увёл в горы английского консула О’Коннора; в Хамадане отряд персидских жандармов, под командованием шведского офицера майора Чальстрема, напал на консульскую стражу, состоящую из персидских казаков; в Бушере были убиты английские офицеры; в Исфагане и Керманшахе консульства были выброшены на улицу, а русские и английские флаги спущены в Кянгаваре, Тавризе, Урмии, Султан-Абаде, Хамадане и Ширазе. Русские и англичане спешно покидали места пребывания и направлялись в Казвин, под защиту русского военного отряда. К середине 1915 года немцы фактически владели всем югом Персии, а на западе ими совместно с турецкими войсками были оккупированы Керманшах и Хамадан, через которые осуществлялась связь с Турцией. В это же время кабинет Мустафиоль-Мамалека, заключивший тайный союз с Германией и Турцией против стран Антанты, готовил в стране государственный переворот.

Российская империя не могла допустить превращения Персии из нейтральной страны во враждебную державу, и для предотвращения этого в начале ноября 1915 года с Кавказского фронта в Персию через Баку и Энзели был послан Экспедиционный кавалерийский корпус генерала Баратова.

Генерал Николай Николаевич Баратов

Генерал от кавалерии Николай Николаевич Баратов, уроженец станицы Сунженской, сын казачьего сотника, осетин по национальности, был первым офицером Генерального штаба в Терском Казачьем войске. В русско-японскую войну командовал Сунженско-Владикавказским полком, за храбрость был награждён золотым оружием и произведён в генерал-майоры. В первую мировую войну прославился на Кавказско-турецком фронте во главе 1-й Кавказской казачьей дивизии, полки которой вошли в состав Персидского экспедиционного корпуса. Действия генерала Баратова были стремительны и напоминали действия Скобелева в туркестанских походах. К 20 ноября корпус незаметно занял исходные позиции в Казвине и начал наступление по двум направлениям: на Хамадан-Керманшах и на Кум-Саве-Исфаган. Первое серьёзное испытание пришлось на 25 ноября – дорога на Хамадан лежала через грозный Султан-Булахский перевал, превращённый турецкими офицерами в оборонительное укрепление, за которым укрывались 500 жандармов с артиллерией и 1.200 всадников-кочевников. После двухдневных боев казаки разбили противника и ворвались в Хамадан. Одновременно был занят Кум. Последний оплот германо-турок в Персии – город Керманшах – помимо немцев, шведов, жандармов, наёмных кочевников, защищали регулярные турецкие войска с сильной артиллерией. Обороной Керманшаха руководил представитель германского Генерального штаба, генерал граф Каниц. Но в начале января, после ожесточённых боев, казаки взяли Керманшах. В день падения города генерал Каниц застрелился.

Султан-Булахский перевал

Русские войска были у ворот Месопотамии и, развернувшись во фронт, контролировали огромную территорию – 800 вёрст в ширину, вдоль горного хребта, и 800 вёрст в глубину. Образовавшийся Персидский фронт занял центральную позицию между Англо-месопотамским и Кавказе ко-турецким фронтами, оттягивая на себя значительные силы турок. Персидский фронт оказался тем местом, где прославились своими рейдами по тылам противника партизанские отряды Бичерахова и Шкуро; где 1-я сотня Уманского полка под командованием сотника Гамалия совершила беспримерный переход через горы и пустыни для соединения с английскими войсками в Месопотамии; куда за участие в убийстве Распутина сослали Великого князя Дмитрия Павловича.

Что же касается духовной стороны этой военной операции, то в каждом полку находился положенный по штату полковой священник с походной церковью. Кроме того, был и корпусной священник. Корпусная походная церковь находилась при Штабе корпуса в городе Казвине. Весьма вероятно, что богослужения проводились в Свято-Николаевском храме Управления Энзели-Тегеранской дороги. Следует отметить, что, по отзывам современников, сам генерал Баратов был очень религиозным человеком, в церкви он стоял всегда впереди и выстаивал всю службу. «Очень занятой, Баратов не пропускал церковных служб, и в религии, в общении с Богом разрешал свои сомнения и черпал новые силы. Он выходил из храма просветлённый и был ещё ласковее и доступнее, чем прежде»128. Несомненно, что с таким командующим дело духовного окормления воинов Персидского фронта стояло на должной высоте. Генерал Баратов своим приказом запретил войскам насилие по отношению к местному населению, а также реквизиции: за взятые припасы и фураж казаки немедленно расплачивались персидским серебром. Враждебность населения исчезла, а сам генерал Баратов пользовался у персов невероятной популярностью. Когда после русской революции в феврале 1917 года в Персии появились новые деньги – «керенки» с изображением Таврического Дворца (здания Государственной Думы), персы неохотно принимали при расчёте эти деньги: «Караван-Сарай не хорошо, не нужно, – Баратова давай!»129 Русский генерал был для них реальным воплощением мощи и кредитоспособности Российского Государства.

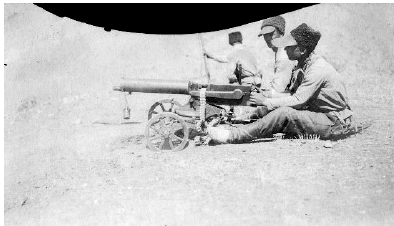

Бойцы персидского фронта

Судьба генерала Баратова сложилась следующим образом. После эвакуации Персидского фронта он некоторое время пробыл в Тегеране, затем по приглашению английских властей пять месяцев жил в Индии, но после перебрался к генералу Деникину на юг России и с августа 1918 года был представителем Добровольческой армии при грузинском правительстве. В Тифлисе в результате взрыва бомбы, брошенной грузинским террористом, был ранен, после чего ему ампутировали ногу. Находясь с 1920 года в резерве, генерал Баратов возглавил Союз российских военных инвалидов. В этой должности скончался в Париже в конце 30-х годов. В Тегеране был филиал Союза российских военных инвалидов, о чём свидетельствует сохранившаяся в канцелярии Свято-Николаевского собора печать данного Союза.

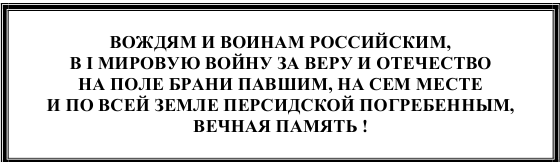

Древняя персидская земля стала местом упокоения многих русских воинов, павших на поле брани в ту войну. Автору удалось найти одну братскую могилу в г. Тавризе. В Исфагане был заказан большой восьмиконечный православный крест из дерева, который в разобранном виде автор отвёз в Тавриз и установил на могиле российских воинов. 21 декабря 1999 года, в присутствии военного атташе полковника Н.Н. Бобкина, автор совершил освящение надгробного креста и отслужил заупокойную панихиду по павшим воинам России. На кресте была установлена бронзовая доска с надписью:

В Исфагане, на армянском кладбище, автор нашёл несколько могил казаков-баратовцев. По инициативе автора весной 2001 года были проведены работы по восстановлению надгробий и установлению могильной ограды. Благодаря усилиям Российского генконсульства в Исфагане и российских специалистов «Технопромэкспорта», могилы павших казаков были приведены в порядок, и 15 июня 2001 года состоялось их торжественное освящение, которое совершил автор. На освящении присутствовали и молились Генеральный консул России в Исфагане И.Л. Исаченко, директор строительства «Технопромэкспорт» в Исфагане В.Л. Смирнов.

Одновременно с прибытием в 1915 году в Северную Персию Экспедиционного корпуса генерала Баратова, на юге, в порту Бушер были высажены английские войска. Своеобразным памятником тех событий стал один филателистический раритет. Захватив Бушер, английские солдаты на городской почте обнаружили запас персидских почтовых марок. Практичные англичане поставили на марках штамп «bushire under British occupation» и стали использовать для своих нужд. В коллекции автора имеются две такие редкие марки.

2. Октябрьская революция 1917 года в России и её последствия в Персии

К третьему году первой мировой войны события на турецком фронте развивались благоприятно для Российской империи. Русская армия добилась больших успехов, были захвачены значительные турецкие территории. В результате удачных наступательных операций русские войска овладели Трапезундом, Ваном, Эрзерумом. Персидский фронт усиливали свежим пополнением для предстоящего наступления. Русское командование планировало выйти на месопотамскую равнину и в дальнейшем соединить Персидский фронт с Англо-месопотамским фронтом на левом фланге и Русско-кавказским фронтом на правом фланге. Объединённый англо-российский фронт, сформированный на пространстве от Персидского залива до Чёрного моря, должен был совместными силами нанести окончательный удар по Турции. Но русская революция 1917 года не позволила осуществить эти планы, а большевистский сепаратный мир выбил Россию из числа стран-победительниц в первой мировой войне. После февральской, а особенно после октябрьской революций русская армия стала разлагаться на глазах: ослабла дисциплина, солдатские комитеты, вмешиваясь в дела командования, вносили разброд и сумятицу, митинги и собрания захлестнули армию, боеспособность войск резко упала.

На Персидском фронте положение было более стабильным, так как половину войск составляли казаки, но постепенно революционное разложение дошло и до Персии. Войска отказывались от участия в боевых действиях и требовали отправки домой. Для того, чтобы это движение не стало стихийным, командующий фронтом генерал Баратов принимает непростое решение – эвакуировать войска в Россию. Благодаря авторитету генерала Баратова и усилиям его штаба эвакуация 70-тысячного воинского контингента прошла более или менее спокойно. Из остатков фронта войсковой старшина Бичерахов сформировал добровольческую часть, которая сначала защищала г. Баку от турецких войск, а затем воевала на Кавказе против большевиков.

Иначе сложилась ситуация в Персидском Азербайджане. Там действовали войска левого фланга Кавказской армии. В её частях революционное разложение нарастало быстрее, особенно с лета 1917 года. Дезертирство в войсках приняло массовый характер, а когда большевики заключили с Турцией сепаратный мир, армия стала хаотично отступать и доселе победоносный Кавказский фронт рухнул. Все значительные победы на этом фронте, за которые русские заплатили кровью, оказались напрасными, а усилия и жертвы России пропали даром. Воспользовавшись беспорядочным отступлением русской армии, турецкие войска захватили Закавказье, неся местным христианам смерть и насилие. Особенно трагичной оказалась судьба ассирийских христиан в Урмии.

3. Разгром урмийской миссии и прибытие в Тегеран иеромонаха Виталия (Сергеева) в 1918 году

Летом 1918 года, воспользовавшись смутой и анархией, которая разъедала изнутри некогда победоносную русскую армию на Кавказском фронте, турецкие войска перешли в наступление. В Персидском Азербайджане уже почти не осталось русских войск, а ассирийские дружины одни не могли противостоять превосходящим силам противника. Как уже говорилось выше, турецкие солдаты не щадили христиан, вырезая целые селения в прямом смысле слова. Особенной жестокостью отличались полудикие племена курдов, нанятые турками для войны с «неверными». Христианскому населению Урмии грозила ужасная участь. Ассирийцы приняли отчаянное решение пробиваться на соединение с английскими войсками, находившимися у города Хамадан. То была страшная картина: по раскалённой летним солнцем пустыне двигалась многотысячная толпа людей, лишённых пищи и воды. В середине шли старики, женщины и дети, а вокруг мужчины с оружием в руках отбивались от нападавших со всех сторон турок. В самом начале пути был убит в бою Патриарх Мар-Шимун. За 25-дневный переход от пуль, жажды, лишений и страданий погибла почти половина тех, кто вышел из Урмии. Воистину, это был крестный путь многострадального ассирийского народа!

Вместе со своей паствой тяготы ужасного пути разделила и Русская Духовная Миссия, вернее, то, что осталось от Миссии – иеромонах Виталий (Сергеев), священник Василий Мамонтов и диакон Феодор Пиденко. Уже в Хамадане от перенесённых страданий умер священник Василий Мамонтов. Совершив христианское погребение своего собрата, иеромонах Виталий и диакон Феодор пробираются в Тегеран. В столице к тому времени сложилась следующая ситуация. Последний настоятель посольских церквей Императорской миссии архимандрит Василий летом 1918 года уехал в Россию. При церкви остался один диакон Николай Заблоцкий, который, конечно, не мог один совершать богослужения, а самое главное – требы для русской колонии в Тегеране. Прибытие из Хамадана иеромонаха Виталия было для прихожан посольских церквей приятной неожиданностью, они сразу же предложили ему занять вакантное место посольского священника. Очень скоро в приходе возник конфликт, участниками которого оказались с одной стороны – диакон Николай Заблоцкий, с другой стороны – иеромонах Виталий и диакон Феодор Пиденко. Присланный по штату в Тегеран посольский диакон считал себя законным хозяином посольской церкви и не желал подчиняться новоприбывшему иеромонаху-миссионеру. Вмешавшиеся в противостояние прихожане, хотя и признали правоту посольского диакона, всё же дружно встали на сторону отца Виталия, т. к. их вовсе не прельщала перспектива в это неопределённое время остаться совсем без священника. В июле 1920 года диакону Николаю Заблоцкому было предложено оставить приход. Известно, что позднее он снял с себя сан и долгие годы жил в Тегеране, где служил в советских учреждениях. В 1936 году отец Виталий сообщал в Зарубежный Синод, что Николай Заблоцкий болен, и запрашивал, каким чином отпевать его в случае смерти – диаконским или как мирянина.

Таким образом, последний из русских миссионеров в Урмии иеромонах Виталий (Сергеев) становится во главе тегеранского прихода и, соответственно, тегеранский храм стал преемником Урмийской Миссии. В канцелярии Свято-Николаевского собора до сих пор хранится церковная печать Русской Духовной Миссии в Урмии.

Иеромонах Виталий не имел ни семинарского, ни академического образования. Он родился в 1874 году в благочестивой крестьянской семье. Уже в 1895 году поступил послушником в Валаамский монастырь. С острова Валаам он был направлен в 1903 году в далёкую Персию на клиросное послушание в Урмийскую Духовную Миссию. С Персией будет связана вся его дальнейшая жизнь. В Миссии в 1904 году он принял монашеский постриг и был посвящён в иеродиаконы. Отец Виталий довольно быстро овладел ассирийским языком, и был усердным и добросовестным сотрудником Миссии. В декабре 1911 года он был посвящён в иеромонахи и назначен управляющим Салмасским отделением Миссии.

Пережив ужас отступления в Хамадан и неожиданно став настоятелем посольских церквей в Тегеране, иеромонах Виталий не нашёл успокоения в столице. Паства его – русская колония – находилась в состоянии тревоги и неопределённости. В России шла гражданская война, рядом войска англичан и Бичерахова защищали Баку от осаждавших город турецких войск. Сотрудники Российской Императорской миссии, равно как и служащие российских учреждений в Персии остались в чужой стране без средств к существованию. Кто-то пробирался обратно в Россию, кто-то, наоборот, бежал в Персию, надеясь здесь обрести мир и покой. Особенно большим был наплыв беженцев в Энзели и Тегеран после взятия Баку турецкими войсками. Духовное окормление всех этих несчастных людей легло на плечи иеромонаха Виталия.

* * *

Примечания

Могила вице-консула Кавера находится в Исфагане на территории армянской церкви Ванк. Автор, вместе с сотрудниками Российского генерального консульства в Исфагане, неоднократно совершал над его могилой заупокойные панихиды.

См. Емельянов А.Г. Персидский фронт, Берлин, 1923.

Там же.