И. В. Болдин. Круговая керамика Козельска

Коллекция круговой посуды, полученная в процессе археологических исследований 1992 г. на территории города Козельска, включает 5 целых форм горшков (склеены) и 746 фрагментов венчиков сосудов и краев крышек. Работы 1997 года пополнили коллекцию двумя целыми формами горшков и 563 фрагментами верхних частей сосудов и краев крышек. Ассортимент (по фрагментам): горшки, кувшины, кубышки, миски, крышки. Основная часть коллекции состоит из фрагментов горшков (1265 фрагментов верхних частей и 7 полных форм). К мискам относится 20 фрагментов верхних частей (13 из раскопок 1992 г. и 7 из раскопок 1997 г.); к кувшинам – 10 фрагментов (8 из раскопок 1992 г. и 2 из раскопок 1997 г.); к крышкам – 12 фрагментов (9 из раскопок 1992 г. и 3 из раскопок 1997 г); к кубышкам – 2 (1997 г.). По способу использования всю круговую посуду, фрагменты которой собраны в ходе раскопок, можно разделить на три группы: 1) столовая (технология изготовления не предполагала воздействия огня на изделие после его обжига: красно- и чернолощеная посуда; относительно небольших размеров, без следов нагара; миски, кувшины, кубышки); 2) кухонная (горшки со следами нагара); 3) посуда для хранения запасов (большемерные горшки (корчаги) без следов нагара; кувшины, кубышки). По механической и термической обработке поверхности в коллекции выделяются фрагменты от красно- и чернолощеных, поливных, мореных, обварных сосудов. Наиболее массовой находкой в ходе проведенных археологических работ были фрагменты горшков. Их анализ в сопоставлении с керамическими коллекциями других памятников археологии Верхнего Поочья и сопредельных территорий позволяет решать проблему датирования культурного слоя города.

Исследование керамики Козельска состоит из двух частей: 1) анализ морфологических особенностей верхних частей горшков и выделение на этой основе вариантов; 2) анализ технологических особенностей их изготовления и выделение типов.

Фиксация изменений морфологических параметров положена в основу определения критериев для большинства хронологических шкал, разработанных на керамическом материале позднесредневековых поселений [1, 2 и др.]. Причина столь пристального внимания исследователей к форме профиля, точнее, к форме профиля верхней части сосуда, обусловлена его значительной изменчивостью во времени и возможностью на этом основании выделять хронологические периоды бытования посуды.

Группировка круговой посуды по морфологическим признакам основана на разделении профиля сосуда на составные части. В настоящее время в этом вопросе у исследователей нет единого мнения [3. С. 583–584; 4. С. 47–48; 5; 6; 7. С. 70; 8. С. 41–42 и др.]. Для исследований позднесредневековой керамики характерно: 1) разнообразие предлагаемых названий для одних и тех же частей профиля; 2) многозначность используемых терминов; 3) нечеткость в определении границ частей профиля.

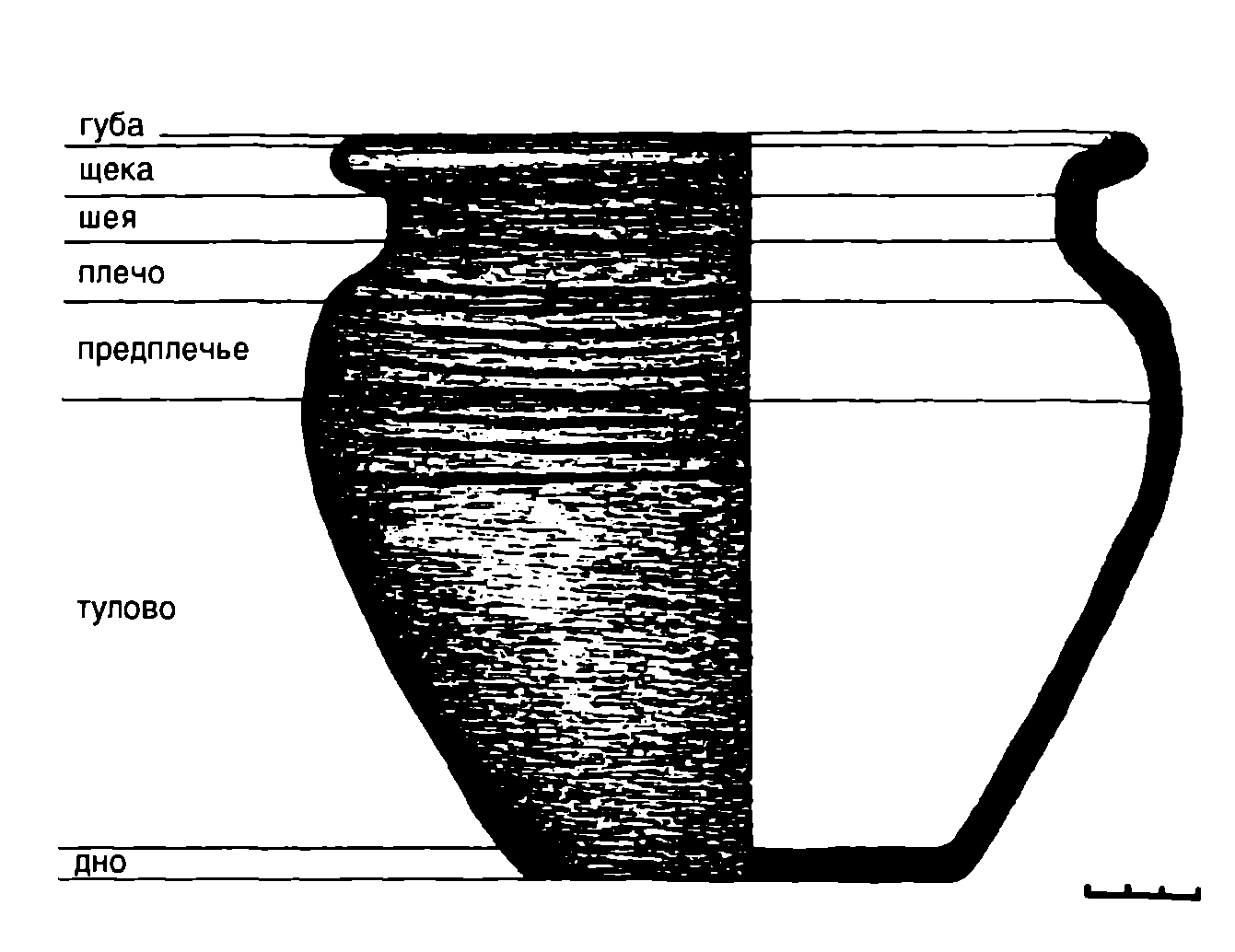

При составлении описания формы профиля круговых горшков использованы названия частей, предложенные А. А. Бобринским. Основываясь на этнографических данных, профиль сосуда разделен на следующие составные части: губа, щека, шея, плечо, предплечье, тулово, дно [5. С. 5–7. Рис. 1].

При работе с козельской керамикой местоположение выделенных конструктивных частей определено следующим образом (рис. 1).

Губа – верхнее окончание емкости. В тех случаях, когда конструктивно не выделена (нет утолщения или изгиба), за губу принято окончание части емкости.

Щека – конструктивная часть сосуда, опирающаяся на шею или плечо. В последнем случае щека отогнута более чем на 30 градусов от вертикали.

Шея – конструктивная часть, опирающаяся на плечо. По отношению к вертикали – вогнутая, вертикальная, слабоотогнутая (не более 30 градусов от вертикали).

Плечо – конструктивная часть, опирающаяся на предплечье или тулово.

Границами между конструктивными частями являются точки наибольшей кривизны. Граница плечо – тулово (предплечье – тулово) – максимальное расширение сосуда. Венчиком названа верхняя часть сосуда (от максимального расширения).

У горшков обязательно присутствуют четыре части формы: губа, плечо, тулово, дно; остальные части (щека, шея, предплечье) могут дополнять этот состав, как все вместе, так и в любом сочетании друг с другом или каждая в отдельности.

При исследовании козельской керамики анализировались следующие технологические параметры: состав формовочных масс (ожелезненность глин, состав преобладающей примеси), способ крепления заготовки к поверхности круга (отпечатки на внешней стороне днищ), среда обжига и продолжительность выдержки при температуре каления.

По цвету все глины, составляющие основу керамических изделий, распределены по степени ожелезненности на две группы: сильноожелезненные (темно-красного цвета); слабоожелезненные и неожелезненные (белого цвета, возможно, с розовым или кремовым оттенком). Степень ожелезненности определялась визуально по цвету образцов после их нагрева до 850° в условиях окислительной среды (при свободном доступе кислорода).

Помимо глины, в состав керамики входят минеральные включения: песок, дресва, слюда, бурый железняк, известняк и пр. Если дресва в формовочной массе всегда является искусственной добавкой, то песок присутствует во всех природных глинах. В то же время песок в козельской керамике – самая распространенная добавка в природную глину, которая фиксируется по окатанности минералов, их значительной концентрации, единой размерности [9. С. 24–25]. Остальные примеси (слюда, бурый железняк, известняк) встречаются в очень незначительном количестве.

При исследовании примеси в составе формовочной массы, использованной в гончарном производстве позднесредневекового времени, выделены следующие группы по размеру зерен: 1) крупные–дресва, крупноразмерный песок более 1 мм; 2) средние – песок 0,5–1 мм; 3) мелкие – песок менее 0,5 мм. Такое разделение обусловлено тем, что размерность минеральных добавок укладывается в приведенные пределы: крупные включения более 2 мм в составе керамического теста исключение. С другой стороны, выделенные границы позволяют говорить о составах формовочных масс применительно к решению вопроса датировки керамики.

На днищах сосудов зафиксированы отпечатки дресвы, песка различной размерности, органики, следы среза.

Наряду с выделением 1) окислительной и 2) восстановительной сред обжига, часть глиняной посуды относится к керамике, обжиг которой протекал при 3) параллельном воздействии окислительной и восстановительной сред: сочетание красно-коричневых и серочерных пятен на поверхности. Необходимо отметить, что эффект влияния среды в процессе обжига мог быть сильным или слабым, в том числе и близким к нейтральному [10. С. 103]. Кроме того, керамические изделия (их фрагменты) могли изменить цвет в процессе эксплуатации или после выхода посуды из употребления [11. С. 239]. Продолжительность выдержки при температуре каления определена по окраске излома и поверхности [10. С. 106–107].

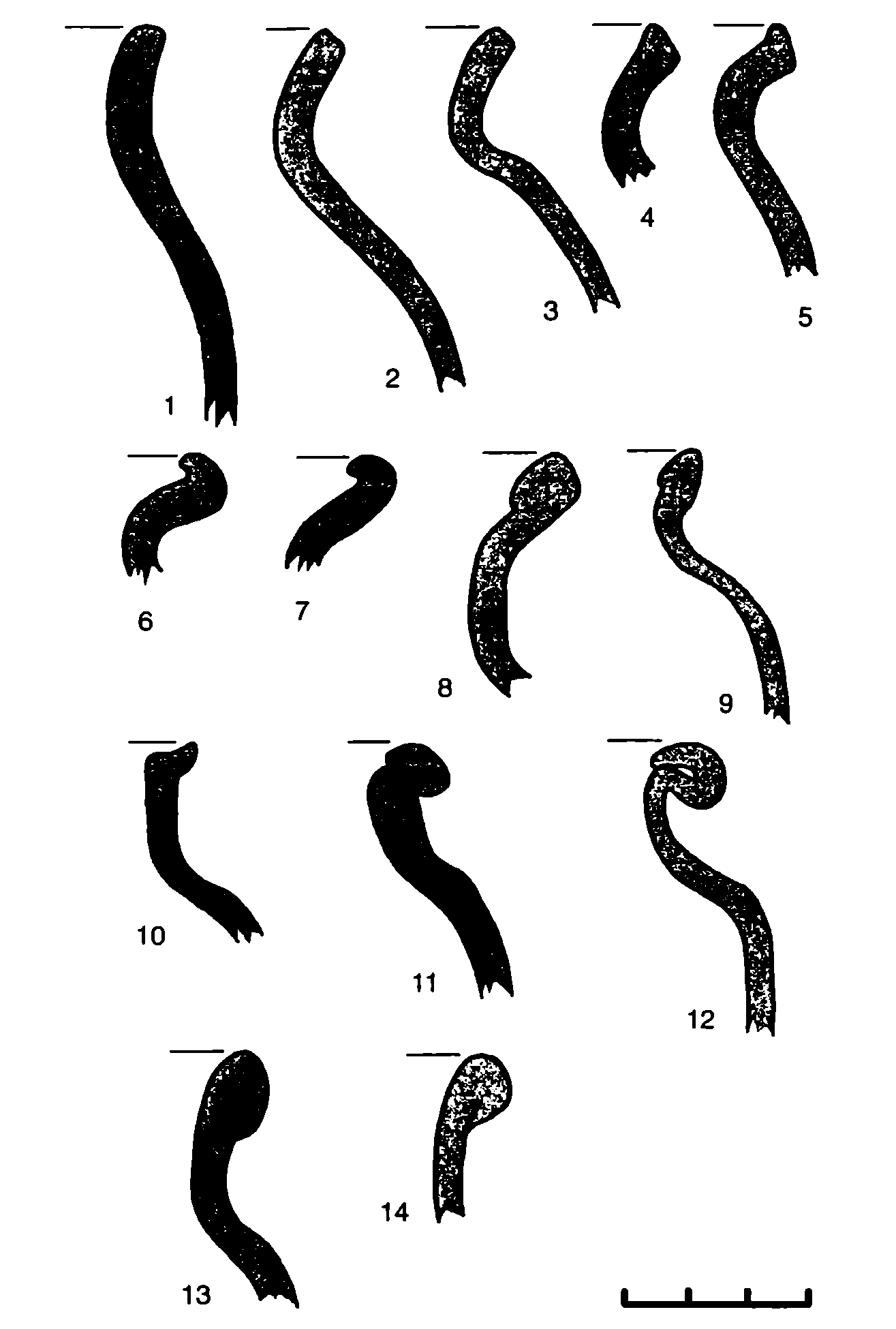

Все собранные фрагменты венчиков горшков по морфологическим признакам распределены по 14 вариантам (рис. 3, 4). К варианту 1 отнесены сосуды слабопрофилированные, остальные варианты – профилированная керамика.

Вариант 1. Горшок слабопрофилированный с простым, без утолщения, вертикальным или плавно отогнутым венчиком.

Вариант 2. Профилированный горшок. Венчик простой (губа без утолщения). В конструкцию венчика входят щека и шейка как вместе, так и по отдельности.

Вариант 3. Щека отогнута от плечика или шейки. Губа оттянута вверх.

Вариант 4. Щека отогнута от плечика или шейки, губа загнута внутрь, образует изгиб в виде крючка.

Вариант 5. Щека отогнута от плечика или шейки. Губа оформлена в виде валика с внутренней стороны.

Вариант 6. Шейка вертикальная, губа оформлена в виде выступа на внешней стороне. Щека отсутствует.

Вариант 7. Губа оформлена в виде утолщения округлой формы. Шейка слабо отогнутая, вертикальная или наклонена внутрь. Щека отсутствует.

Вариант 8. Губа оформлена в виде валика с наружной стороны. Обязательно наличие шейки и отсутствие щеки.

Вариант 9. Губа оформлена в виде валика на внутренней стороне. Щека отсутствует.

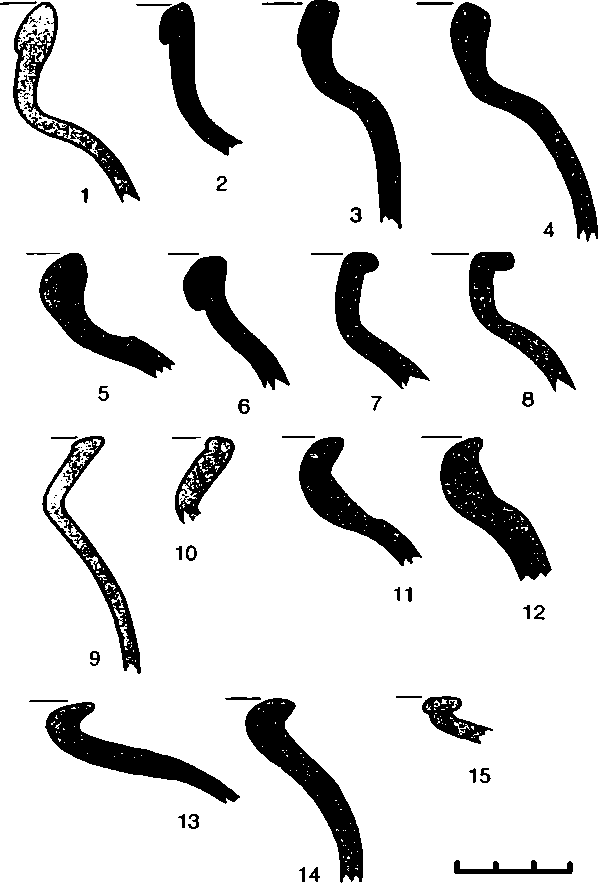

Среди горшков этого варианта выделены подварианты в зависимости от наличия и длины шейки.

Подвариант 1. Горшок с длинной шейкой (равна или более удвоенной толщины стенки сосуда). Шейка может быть как вертикально поставлена, так и слабо отогнута или вогнута.

Подвариант 2. Горшок с короткой шейкой (менее удвоенной толщины стенки).

Подвариант 3. Горшок без конструктивно выделенной шейки.

Вариант 10. Верхняя часть оформлена в виде венчика с отогнутой от шеи губой. Щека отсутствует.

Вариант 11. Венчик оформлен аналогично варианту 5 (щека отогнута от плечика или шейки, губа в виде валика с внутренней стороны). Отличие от последнего заключается в толщине валика – не более 1/4 толщины стенки.

Вариант 12. Губа оформлена в виде валика с внутренней стороны, щека с оттянутым наружу краем отсутствует (подобно варианту 9), что отличает горшки варианта 12 от варианта 9.

Вариант 13. Губа утолщена, отогнута от плечика. Шейка и щека, как правило, конструктивно не выделены.

Вариант 14. Губа оформлена в виде утолщения с Т-образным профилем.

Соотношение приведенных вариантов венчиков горшков в керамических коллекциях 1992 и 1997 гг. представлено в таблице.

Таблица

| Распределение вариантов венчиков в материалах из раскопов в г. Козельске | ||

| Вариант формы венчик | Раскопки 1992 г. | Раскопки 1997 г. |

| Вариант 1 | – | Менее 1 % |

| Вариант 2 | 4% | 16% |

| Вариант 3 | – | 5% |

| Вариант 4 | 1 % | 1 % |

| Вариант 5 | 2% | 9% |

| Вариант 6 | – | Менее 1 % |

| Вариант 7 | 5% | 8% |

| Вариант 8 | 2% | 12% |

| Вариант 9 (подвариант 1) | 24% | 17% |

| Вариант 9 (подвариант 2) | 27% | 7% |

| Вариант 9 (подвариант 3) | 12% | 3 % |

| Вариант 10 | – | Менее 1 % |

| Вариант 11 | 4% | 8% |

| Вариант 12 | 12% | 5% |

| Вариант 13 | 6% | 7% |

| Вариант 14 | 1 % | Менее 1 % |

| Всего | 100% (716 фрагментов) | 100% (549 фрагментов) |

В ходе проведенных археологических работ не было выявлено датированных комплексов; предложенные в данной работе датировки основаны на аналогиях с керамикой, найденной в процессе исследований на памятниках Верхнеокского региона: городища Серенск (XI–XIII вв.), Спас-Городок (XI–XIII вв.), Маламахово (ХI–XIV вв.), Любутск (XIV–XV вв.), Воротынск (XV–XVI вв.), калужское старообрядческое кладбище (XVIII–XIX вв.), селище Кривское (X– XI вв,– Калужская область; городища Супруты (X в.), Чекалин (XVI–. XVII вв.) – Тульская область, а также памятниках других регионов.

716 фрагментов венчиков горшков из раскопок 1992 г. и 524 фрагмента венчиков из раскопок 1997 г. распределены по следующим типам, отражающим некоторые технологические особенности.

Тип 1. Керамика изготовлена из сильноожелезненных глин. Цвет фрагментов коричневый, черный или серо-, черно-коричневый. Примесь–дресва или песок крупной размерности (более 1 мм); среднеразмерный песок (0,5–1 мм) встречается как исключение. Обжиг неравномерный: излом или черный, темно-серый, или с темной полосой в центре; глубина прокаленного слоя часто различная на отдельных участках одного сосуда. Среда обжига, в основном, окислительно-восстановительная. Орнамент линейный, волнистый, штамповый.

К типу 1 отнесено 24 фрагмента венчиков (менее 4 % коллекции венчиков из раскопок 1997 г.).

По форме профиля здесь выделяются следующие варианты.

Вариант 1. Три фрагмента. Характерен для начального этапа освоения гончарного круга – доводка на круге лепных сосудов. Датируется X–XI вв. [12. С. 15; 13. Табл. 2, 2, 3, 2, 4, 2; 14. Табл. 1,2; 15. С. 48. Табл. 2, 3; 16. С. 147–154 и др.].

Вариант 2. Шесть фрагментов. Горшки с венчиками этого варианта зафиксированы в слоях, отложившихся, начиная с XI века. Подобная профилировка встречается и у керамики более позднего происхождения (до XVI в.) [17. С. 91–94; 13. Табл. 1, 1,4, 1, 12, 1, 4; 16. С. 147–154 и др.).

Вариант 3. Четыре фрагмента. Этот вариант может быть датирован XI– началом XII вв. [13. Табл. 2, 4, 7, 7, 13, 4; 15. Табл. 4, 12 и др.].

Вариант 4. Три фрагмента. XII– начало XIII вв. [13. Табл. 4, 12 и др.].

Вариант 5. Шесть фрагментов. Горшки с венчиком варианта 5 – результат развития керамики варианта 4 и традиционно датируются XII–XIII вв. [17. С. 89–91; 13. Табл. 6, 1–3; 18. С. 151 – 152; 19; 20. С. 157, 169 и др.].

Вариант 6. Один фрагмент. XII в. [13. Табл. 7, 1, 2; 16. С. 151 – 152 и др.].

Эти фрагменты по сочетанию технологических и морфологических особенностей можно отнести к керамике конца X–XII (XIII) вв.

Тип 2. Наряду с посудой, изготовленной с использованием ожелезненных глин, появляются изделия из неожелезненных глин. В качестве примеси выступает, как правило, песок средней и крупной размерности. Обжиг в основном кратковременный (температура обжига равна или выше температуры каления глины, из-за непродолжительной выдержки в изломе сохранилась темная непрокаленная полоса) или, реже, полный (излом светлый, одноцветный). Орнамент (волнистый, линейный) покрывает значительную часть сосуда. Керамика типа 2 отмечена как в раскопках 1997 г., так и в раскопках 1992 г., но в 1992 году этот тип посуды оказался самым ранним в керамической коллекции.

По морфологическим особенностям среди сосудов типа 2 можно выделить следующие варианты.

Горшки с венчиками варианта 2 встречаются вплоть до XVI в. [17. С. 93–94. Рис. 3; 18. С. 151. Рис. 3; 21. С. 160. Рис. 5, 1–5; и др.]. Но при сходстве профилировки венчика состав формовочных масс и обжиг сильно отличаются у разновременных сосудов.

К этому типу отнесена часть горшков варианта 4 и варианта 5. Вариант 7. Датируется XIII–XIV вв. [16. С. 152–153; 22. Табл. 23, 6/, 25, 413; 23. С. 132, 139 и др.].

Аналогичная керамика по технологическим и морфологическим особенностям была найдена при исследовании городищ Серенек, Спас-Городок, Любутск и может быть датирована XIII–XIV вв.

Тип 3. Возросло качество обработки гончарного теста: шире применялись мелкоразмерные добавки и светложгущиеся глины, реже встречаются естественные крупные включения. Обжиг, как правило, проводился при температуре каления глины (излом светлый или с темной полосой в центре). Орнамент сгруппирован в несколько полос, реже сосредоточен на плечике сосуда.

По форме профиля верхней части среди фрагментов сосудов типа 3 выделено несколько вариантов.

К этому типу отнесена часть горшков вариантов 2, 5.

Вариант 8. 12 % коллекции венчиков из раскопок 1997 г. и 2% коллекции из раскопок 1992 г. В археологических коллекциях из раскопок памятников эти горшки датируются XIV–XV вв., широко представлены в культурных слоях городищ Любутск (Ферзиковский район Калужской области), Вязьма (Смоленская область) и др. [16. С. 152–154; 19. С. 110. Табл. 9, 60 и др.].

Вариант 9. В XIV в. появляются горшки с прямой вертикальной или слегка наклоненной внутрь шейкой, с губой в виде валика на внутренней стороне. [6. С. 110. Табл. 9, 58; 24 и др.].

Вариант 10 появляется во второй половине XV в.

Тип 4. Изделия сформованы из тонких масс с примесью песка мелкой и средней размерности, реже без видимых включений. Обжиг полный или кратковременный (с темной полосой в изломе). Орнамент линейный, волнистый, тычковый (углубления различной конфигурации) по плечику; есть неорнаментированная посуда.

Внутри типа 4 преобладают горшки варианта 9 (с вертикальной слабо отогнутой или вогнутой шейкой, губой в виде валика на внутренней стороне): 63 % вёнчиков всей коллекции из раскопок 1992 г. и 27 % в раскопках 1997 г.

Горшки с венчиками варианта 9 на поселениях бассейна Верхней Оки, появившись в XIV в., заняли доминирующее положение в XVI в. Появление горшков варианта 9 (подвариант 1) в бассейне Средней Оки относится к XIV в. [25. С. 48. Рис. 3, 13–15]. На имеющемся материале можно отметить, что развитие горшков с венчиками варианта 9 в бассейне Верхней Оки шло по пути уменьшения длины шейки: подвариант 1–XIV–XVI вв., причем на XIV–XV вв. приходится его наибольшее распространение, подвариант 2 – XV– XVI вв. [16. С. 33–34], подвариант 3 – XVI–XVII вв. Наряду с уменьшением длины шейки увеличивалась массивность губы. Для XIV–XV вв. характерны горшки с небольшим валиком. В конце XV–XVI вв. преобладающими были горшки с массивными валиками на внутренней стороне. Этот вариант горшков широко распространен на археологических памятниках Верхнего Поочья в XVI в: городище Воротынск, культурный слой Боровска, Пафнутьев-Боровского монастыря (Калужская область) и пр.

Вариант 11 появляется со второй половины XV в.– вероятно, заключительная стадия развития в оформлении горшков варианта 5. Отмечен в слоях, датированных второй половиной XV– началом XVI вв. (раскопки в Пафнутьев-Боровском монастыре).

Тип 5. Керамика изготовлена из тонкого теста с мелким песком (реже без видимых примесей). Обжиг, как правило, полный (излом одноцветный светлый). Орнамент по плечику сосуда в основном тычковый. Форма профиля представлена вариантом 12: венчик с валиком на внутренней стороне, край отогнут. Подобная форма – результат развития горшков с венчиками варианта 9. Датировка – XVII–XVIII вв.

Тип 6. По технологическим особенностям (состав масс, формовка, обжиг, орнаментация) керамика XIX– начала XX вв. практически неотличима от посуды XVIII в. Большее значение приобретает поливная посуда. По форме венчика – вариант 13.

Горшки типов 5, 6 широко представлены в культурных слоях Калуги (в том числе и в материалах из раскопок старообрядческого кладбища XVIII–XIX вв.), Боровска, современных деревень верхнеокского региона.

Горшки с венчиками варианта 14 по технологическим особенностям относятся к различным типам. Этот вариант отмечен среди находок в слоях XII–XVI вв. Однако такие горшки встречаются в очень незначительном количестве: культурный слой г. Козельска – 1 %, культурный слой Пафнутьев-Боровского монастыря – 1,5 %, городище Серенек – 1 %, городище Спас-Городок – около 1 %, городище Воротынск – около 1 %.

В процессе археологических работ собраны фрагменты чернолощеной керамики (кувшины, миски, кубышки, горшки). По способу лощения (сплошное небрежное и лощеный орнамент) эту посуду возможно датировать концом XVI– первой половиной XVIII вв. [26].

На днищах сосудов зафиксированы отпечатки: 1) дресвы, 2) песка крупной размерности (более 1 мм), 3) песка средней размерности (0,5–1 мм), 4) песка мелкой размерности (менее 0,5 мм), 5) выгоревшей органики, вероятно, золы. Наряду с отпечатками и прилипшими зернами на части днищ отмечены следы среза.

Подавляющее большинство фрагментов днищ со следами подсыпок песка средней и мелкой размерности. Девять фрагментов днищ имеют отпечатки клейм различных очертаний (обнаружены только в раскопках 1997 г., рис. 2). Зернистость подсыпок менялась от крупных (дресва, крупный песок) к мелким (мелкоразмерный песок, зола). Мелкие подсыпки сменило непосредственное закрепление заготовки на гончарном круге. На ранних стадиях производства круговой керамики, базировавшихся на ожелезненных глинах, применялись исключительно крупноразмерные подсыпки. Переход к использованию глин с меньшим содержанием соединений железа и мелкими добавками повлек за собой и изменение размерности подсыпки: дресву и крупный песок вытеснил песок среднего размера, который затем был заменен мелкими подсыпками. Следы среза отмечены на посуде позднего времени (появление – в XV–XVI вв., широкое распространение – в XVIII–XX вв.).

Отпечатки на внешней стороне днищ круговых горшков связаны с креплением заготовки на поверхности гончарного круга и носят следы выполнения двух технологических операций: 1) надежного закрепления заготовки для обработки на круге; 2) снятия без повреждения сформованного сосуда с круга. Формовочные массы, обладающие высокой степенью пластичности, позволили гончару прикрепить сосуд к поверхности круга и срезать его без риска повреждений. То есть способ закрепления заготовки на поверхности круга находился в зависимости от технологии составления формовочных масс и изменялся в соответствии с повышением пластичности массы.

При анализе керамических коллекций, происходящих из раскопок памятников Верхнего Поочья, отмечено, что начало применения слабоожелезненных глин относится к XII–XIII векам и характерно для городского гончарного производства. Именно население городов в бассейне Верхней Оки (городища Серенек и Спас-Городок) первым начинает производить и эксплуатировать беложгущуюся посуду со средне- и мелкоразмерными минеральными включениями. Керамическое производство на сельских памятниках, одновременных городским, базировалось на ожелезненных красно-коричневых глинах Самым существенным отличием городского гончарного дела от сельского была система обжига посуды [27. С. 343]. Отличие это заключалось в том, что температура обжига выше в больших горнах характерных для крупных населенных пунктов, нежели в малых горнах из-за их сильной теплоотдачи [26. С. 7]. Использование обжигающих устройств большего объема в связи с работой на рынок прослежено и по этнографическим материалам многих районов лесной зоны Восточной Европы [28. С. 18].

Большие горны, как более эффективные, позволяли достигать условий обжига (в первую очередь – равномерности прогрева заготовки), необходимых для изделий из формовочных масс, составленных на основе слабоожелезненных глин. В зависимости от условий обжига прогрев гончарного изделия может различаться по степени равномерности (длительность подъема температуры). Равномерность прогрева играла важную роль, так как усадка глины под воздействием жара происходит не одномоментно на всю толщину и по всей площади поверхности, а постепенно, по мере прогрева материала. Поскольку обжиг керамики связан с усадкой, то есть деформацией, неравномерный прогрев был причиной неравномерной деформации, вызывающей появление растягивающих напряжений и растрескивание изделия. Для уменьшения усадки глины при производстве керамики ей необходимы твердые примеси, не обладающие свойствами глины изменяться в объеме в процессе высыхания и обжига. Применение слабоожелезненных и неожелезненных глин с мелкими минеральными добавками (менее 0,5 мм) или вообще без видимых примесей возможно при обжиге, обеспечивающем достаточную равномерность прогрева. То есть, для успешного обжига в условиях неравномерного прогрева необходимо, чтобы в формовочной массе находился больший объем минеральных примесей (искусственных и/или естественных), чем при обжиге в условиях равномерного прогрева заготовки (больший объем минеральных примесей снижал усадку, в том числе и неравномерную). Таким образом, состав формовочных масс (ожелезненность глин, минеральные примеси) при изготовлении керамических изделий находился в зависимости от условий обжига: равномерности прогрева и достижения температуры каления глины.

Население городов, численно превосходившее сельское, нуждалось, производило и потребляло большее количество керамической посуды. По всей вероятности, это послужило стимулом для строительства и эксплуатации больших по размеру горнов, способных равномерно прогревать и выдерживать глиняные изделия при более высоких температурах (800–900 градусов). Совершенствование системы обжига (появление таких горнов) дало возможность использовать в производстве формовочные массы, составленные на основе слабоожелезненных глин и мелких минеральных примесей.

На территории Верхнего Поочья городское гончарное производство базировалось на использовании слабоожелезненных глин (городища Серенск (XII–XIII вв.), Спас-Городок (XII–XIII вв.), Любутск (XIV–XV вв.), Боровск (XIV–XVI вв.), Воротынск (XV–XVI вв.), Чекалин (XVI–XVII вв.) и др.). Вероятно, наличие на поселении керамики, изготовленной из неожелезненных глин, может быть признано необходимым условием для определения городского характера поселения в бассейне Верхней Оки.

Гончарная посуда XI– начала XX вв. из раскопок в Козельске по рассмотренным технологическим и морфологическим параметрам имеет широкие аналогии среди керамики верхнеокского региона. Это позволило сгруппировать наиболее распространенный вид глиняной посуды (горшки) и соотнести выделенные типы и варианты с различными хронологическими периодами. Древнерусская домонгольская посуда представлена в коллекциях очень незначительным количеством и не может служить основанием для характеристики керамического производства этого времени в полном объеме. В то же время состав коллекции (количество, технология производства керамики XI–XII вв.) не позволяет говорить о городском характере изготовления керамики в домонгольское время. На основе имеющегося материала можно сделать предварительный вывод, что начало использования неожелезненных глин в Козельске относится к XIII– XIV вв. Основная масса керамической посуды, найденной в процессе работ, была изготовлена в XIV–XVII вв. К керамике этого времени отнесено две трети состава исследованных коллекций.

Рис. 1. Части кругового горшка

Рис. 2. Клейма на днищах круговых сосудов (раскопки 1997 г.)

Рис. 3. Варианты венчиков круговых горшков:

1 – вариант 1; 2, 3 – вариант 2; 4, 5 – вариант 3; 6, 7 – вариант 4; 8, 9 – вариант 5; 10 – вариант 6; 11, 12 – вариант 7; 13, 14 – вариант 8

Рис. 4. Варианты венчиков круговых горшков:

1 – вариант 9 (подвариант 1); 2, 4 – вариант 9 (подвариант 2);

5, 6 – вариант 9 (подвариант 3); 7, 8 – вариант 10; 9, 10 – вариант 11;

11, 12 – вариант 12; 13, 14 – вариант 13; 15 – вариант 14

Литература и источники

1. Московская керамика: новые данные по хронологии. М., 1991.

2. Древнерусская керамика. М., 1992.

3. Городцов В. А. Русская доисторическая керамика // Труды Одиннадцатого археологического съезда в Киеве. 1899. Т. 1. М., 1901.

4. Генинг В. Ф. Древняя керамика: Методы и программы исследования в археологии. Киев, 1992.

5. Бобринский А. А. Функциональные части в составе емкостей глиняной посуды // Проблема изучения археологической керамики. Куйбышев, 1988.

6. Лихтер Ю. А., Щапова Ю. Л. Артефакт: Программный продукт по археологии: Замечания и пояснения к машинной версии программы «Сосуды» М., 1991.

7. Щапова Ю. Л. Программа изучения керамики //Древнерусская керамика. М., 1992.

8. Лихтер Ю. А. Опыт описания археологических артефактов: База данных по находкам на Манежной площади в Москве. Ярославль, 1999.

9. Бобринский А. А. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства. Самара, 1999.

10. О. Shepard. Ceramics for the archaeologist. Washington, 1980.

11. Бобринский А. А. Гончарство Восточной Европы. M., 1978.

12. Седов В. В. Сельские поселения центральных районов смоленской земли (VIII–XV вв.). М., 1960.

13. Равдина Т. В. Керамика из датированных погребений в курганах Подмосковья // Московская керамика: Новые данные по хронологии. М., 1991.

14. Петрашенко В. А. Керамика IX–XIII вв. Среднего Поднепровья // Древнерусская керамика. М., 1992.

15. Тавлинцева Е. Ю. Результаты раскопок селища Заозерье-2 1993– 1995 гг. //Археологические памятники Москвы и Подмосковья. М., 1996.

16. Стрикалов И. Ю. Керамика Зарайска // Средневековый Зарайск (история и культурный слой). Зарайск, 1998.

17. Гоняный М. И. Поселение древнерусского времени Монастырщина III на Верхнем Дону //Труды ГИМ. Вып. 73. М., 1990.

18. Гоняный М. И., Кокорина Н. А., Свирина А. Б. Гончарный комплекс первой половины XIII в. на поселении Монастырщина 5 // Труды ГИМ. Вып. 82. М., 1993.

19. Коваль В. Ю. Керамика Ростиславля Рязанского: вопросы хронологии //Археологические памятники Москвы и Подмосковья. М., 1996.

20. Клоков А. Ю., Тропин Н. А. Находки XII– первой половины XIII вв. из исторического центра г. Лебедяни // Археологические памятники лесостепного Придонья. Вып. 1. Липецк, 1996.

21. Гоняный М. И. Древнерусские поселения второй половины XIII–XIV вв. в бассейне р. Лубянки на территории Перемышльской волости // Археологический сборник. Труды ГИМ. Вып. 96. М., 1998.

22. Беляев Л. А. Керамический комплекс из собора Богоявленского монастыря // Московская керамика: Новые данные по хронологии. М., 1991.

23. Полубояринова М. Д. Древнерусская керамика Болгара // Древнерусская керамика. М., 1992.

24. Чернов С. 3. К хронологии московской керамики XIII– середины XV вв. // Московская керамика: Новые данные по хронологии. М., 1991.

25. Судаков В. В., Челяпов В. П. Материалы славянского времени с Канищевского городища (раскопки 1995 года) //Труды Рязанского исторического общества. Рязань, 1997.

26. Розенфельдт Р. Л. Московское керамическое производство XII– XVIII вв. //САИ. Вып. Е1–39. М., 1968.

27. Рыбаков Б. А. Ремесло древней Руси. М., 1948.

28. Бобринский А. А. Методика изучения организационных форм гончарных производств // Керамика как исторический источник. Новосибирск, 1989.