Горгий

из Леонтины (Сицилия) (греч. Gorgias) (485–380 до н. э.), наряду с Протагором один из гл. представителей греч. софистики. В 427 Г. прибыл в Афины в качестве посланника родного города. Как оратор и учитель риторики встретил здесь восторж. приём. Г. разрабатывал приёмы риторской художеств. прозы, используя для повышения её психологич. воздействия способы поэтич. выразительности. Он сознательно применял определ. стилистич. средства украшения («горгианские фигуры»), к ним относятся: фразы, аналогичные по форме и содержанию, точно соответствующие друг другу по объёму, параллельные члены предложения (изоколия), члены предложения, стоящие в противоположном отношении (антитеза). Заключительные фразы (homoioteleuton) звучат одинаково и соответствуют рифмам в совр. стихах. Завершения предложений ритмически оформлены (клаузулы). Наряду с пышными торжеств. речами (в т. ч. траурная речь в Афинах, посвящённая памяти павших в Пелопоннесской войне) Г. сочинял образцовые декламации («Хвала Елене», «Паламед»), в которых привлекает внимание остроумная аргументация («софистские доказательства»). Г. был скептиком. В своей работе по теории познания «О несуществующем» он стремится доказать тезис: «Нечто не существует; если бы нечто и существовало то оно было бы непознаваемым; если бы нечто и было познаваемым, то познанное невыразимо». И многочисл. учеников Г. следует отметить Исократа Платон назвал в честь Г. один из своих диалогов.

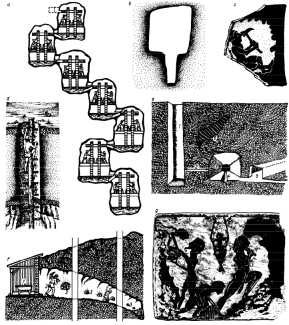

Горное дело.

а. схема подъёма воды в руднике: установленные на козлах на каждом из семи уровней черпательн. колеса, каждая пара которых приводилась в движение двумя рабами, обеспечивая подъём воды со скоростью ок. {?} в мин. на высоту 3 м;

b. {? Редакция А.В.};

с. рудокоп в забое с кайлом (рисунок в руднике Пентескуфия возле Коринфа, ок. 600–650 до н. э.;

d. спуск в рудник по деревянной лестнице {судя по положению головы, не спуск, но подъём. Редакция А.В.};

e. поисковые шурфы в руднике Виспаски, ответвляющиеся от центральной штольни (реконструкция X. Вильсдорфа):

1. шахта,

2. интервал безопасности,

3. центральная штольня с водоканалом (4),

4. водоканал в штольне (3),

5. поисковые шурфы сечением 4 * 4 фута,

6. залежи руды;

f. штольни в марказитовом руднике по Галену (реконструкция X. Вильсдорфа):

1. вход в штольню с установленными в нём марказитовыми чанами,

2. раб-рудокоп в ножных кандалах,

3. светильник;

g. добыча руды:

1. деревянная лестница в рудник (вверху мальчик, поднимающий руду на поверхность),

2. подающий руду рудокоп,

3. – забойщик;

4. собирающий руду мальчик с рудной сумкой из кожи,

5. амфора с водой (рисунок из рудника Пентескуфия возле Коринфа, ок. 600–650 до н. э.).

{Нумерация b–g исправлена Редакцией А.В., на g. 5, скорее всего, не амфора с водой, но светильник. Редакция А.В.}