Эллинизм

(hellenismus). Первоначально Э. обозначал правильное употребление греч. языка, особенно негреками, затем – распространение греч. культуры. После опубликования работы И.Г. Дройзена «История эллинизма» (1836–1843) понятие «Э.» вошло в историч. науку. В немецкоязычной лит-ре это понятие стало обозначать историч. эпоху, которая началась с воцарением Александра Македонского и окончилась с включением Птолемеевского Египта в состав рим. гос-ва (336–30 до н. э.). Причины формирования эпохи Э. были следующие. В Греции 4 в. до н. э. значение полисов упало, и они переживали острый социально-политич. кризис. В этих условиях усилившаяся Македония добилась политич. господства над греч. полисами. В Македонии к тому времени утвердилась централизованная монархия (Филипп II) со столицей в г. Пелла, хотя в горных районах ещё было сильным влияние родовой знати. В то же время в перс. державе Ахеменидов вследствие центробежных тенденций в сатрапиях (Египет, Вавилон, Фригия и т. д.) обнаружились отчётливые кризисные явления. Для преодоления кризиса в Греции были предприняты под руководством Македонии завоевания на Востоке (Персидское царство). Эллинистич. эпоха охватывает, т. о.:

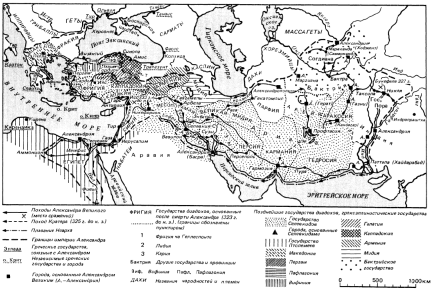

1) период походов Александра Македонского вплоть до Инда (334–323 до н. э.);

2) распад этого гос-ва и образование на его основе «эллинистич.» и вост. гос-в в течение войн диадохов (323–280 до н. э.);

3) историю этих гос-в до их подчинения Римом или Парфией (280–30 до н. э.). Наиболее существ. вопрос для оценки этой эпохи, в отношении которой мнения учёных расходятся, это вопрос об объёме и последствиях, которые имело образование гос-в с македонскими династиями на Востоке и в греч. регионе. Это касается как социально-экономич., так и культурных аспектов. Главная проблема – преобладали ли античная, т. е. полисная, собственность на землю и классич. рабство на В. или нет. Важнейшими эллинистич. гос-вами были сама Македония с династией Ангигонидов (основателем которой был полководец Антигон Одноглазый, стратег Великой Фригии при Александре Македонском), гос-во Селевкидов, основанное начальником конницы Селевком (включавшее прежде всего Сирию, Месопотамию, позднее Палестину и бо́льшую часть Анатолии, временно охватывающее также Иран, области), Египет под властью Птолемеев (к которому также относилась Киренаика) и, наконец, Пергам, в котором царствовала династия Атталидов. Кроме того, существовали более мелкие самостоятельные образования на юж. побережье Чёрного м. (Вифиния, Каппадокия, Понт) и в Армении. Первоначально подчинённые Александром Македонским Иран, области и мелкие княжества на инд. границе уже в 3 в. до н. э. не устояли перед Парфянским гос-вом и расширяющейся империей Маурьев. Т. н. Греко-бактрийское гос-во под руководством вождей греч. наёмников продержалось некоторое время между этими гос-вами. Полисы Балканской Греции получили некоторую автономию, но тем не менее находились в зависимости от великих держав, особенно от Македонии. Лишь Этолийский и Ахейский союзы временами могли проводить самостоятельную политику. В культуре вост. эллинистич. гос-в отчётливо прослеживается сильное греч. влияние (в архитектуре, официальном языке и т. д.). Греч. переселенцы, образовавшие новые полисы в эллинистич. царствах, распространили здесь античную форму частной собственности в ремесле и в сельском х-ве (в районах, непосредственно прилегающих к городам). В них существовало также классич. рабство (Александрия в Египте, Антиохия в Сирии, Селевкия на Тигре). Однако эти города больше не представляли собой самостоятельных политич. и социально-экономич. единиц, как в классич. периоде греч. истории. Они являлись частью гос-ва (напр., др.-греч. города на малоазиатском побережье), в лучшем случае – зависимыми союзниками. Они должны были платить налоги или дань (если не освобождались от этого в отдельных случаях). В греко-эгейском регионе античный социально-экономич. базис не изменился, он и в дальнейшем основывался на частной собственности на средства производства и на господстве рабовладельч. отношений. Х-во по-прежнему концентрировалось в городе. Т. к. число рабов вследствие многочисл. войн возрастало, уровень жизни свободных граждан, зависевших от заработка, падал. В вост. эллинистич. гос-вах основой аграрного производства оставалась сельская община, типичной формой собственности – царская (особенно на землю). Личная зависимость царских крестьян составляла основу производств. отношений. Значительную часть земель с живущими на ней крестьянами эллинистич. цари, как и др.-вост. деспоты, передавали сановникам и храмам, которые должны были выплачивать за её использование налог. В эллинистич. городах культурная жизнь определялась господствующим классом, состоявшим преим. из греков. В философии того времени отразился кризис полисной системы, гл. направлениями стали скептицизм, стоицизм и эпикуреизм. В области религии всё больше граждан обращалось к мистериальным культам, обещавшим лучшую, загробную жизнь. Драматургия, прежде всего комедия, отвернулась от крупных политич. событий и углубилась в частные заботы и нужды отдельных людей. С возникновением царских дворов греко-македонских династов в новых столицах и их музеях стало концентрироваться иск-во. Изобразительное иск-во всё более ориентировалось на заказ и потому становилось надуманным и манерным. Лит-ра обогащалась вост. формами, в т. ч. легендами и апокалипсич. мотивами. Начиная со 2 в. до н. э. эллинистич. гос-ва стали жертвами рим. экспансии: Македония и Греция – в 148–146 до н. э., Пергам – в 129 до н. э. гос-во Селевкидов (в 83 до н. э. завоёванное Тиграном Армянским) – в 64 до н. э., Египет – в 30 до н. э. В эллинистич. эпоху были преодолены тесные рамки полиса и созданы относительно жизнеспособные гос-ва, элементы которых были восприняты римлянами и позднее привели к созданию нового феодального порядка.

Эллинизм.

Государства Александра Македонского и диадохов