Советы начинающим

Содержание

Иконография и канон Подготовка доски к написанию иконы Грунты, их состав и свойства Способы нанесения рисунка на левкас Нанесение красочного слоя Написание голов и ликов Золочение фонов, нимбов и нанесение пробелов золотом Приготовление олифы и красок

Деталь иконы «Рождество Христово». Дерево, яичная темпера. Первая четверть XV века. Третьяковская галерея.

Введение

Русская икона постоянно привлекала и привлекает до сих пор самое пристальное внимание искусствоведов, художников и просто любителей живописи своей необычностью и загадочностью. Это связано с тем, что древнерусская иконопись своеобразное, неповторимое явление. Она обладает большой эстетической и духовной ценностью. И, хотя в настоящее время издается масса специальной литературы, неподготовленному зрителю расшифровать закодированный смысл иконы весьма затруднительно. Чтобы это сделать, необходима определенная подготовка.

К сожалению, даже профессиональные художники не всегда понимают красоту и своеобразие древней иконы. Задачей данной работы является знакомство с основами техники исполнения иконописи.

Конечно, грамотно выполнить иконную живопись может лишь профессиональный художник, знающий в, совершенстве все секреты иконописного ремесла и следующий канонам Жития святых, что характерно для старых мастеров. Они очень остро чувствовали гармонию и красоту иконы. При тщательном изучении можно обнаружить их попытку осмыслить икону в математическом отношении. Например, они брали размер ширины иконы и откладывали ее на вертикаль бокового поля, определяя тем самым высоту средника (центральное изображение иконы), а треть ширины иконы составляла высоту верхнего ряда клейм. Соотношение высоты и ширины иконы чаще всего в пропорциях составляло как 4:3. Ширина средника составляла размер в две диагонали боковых клейм. Фигура средника равнялась 2,5 диагонали клейм. Высота фигуры вместе с нимбом в среднике равнялась 9 радиусам нимба и т.д. Эти математически выверенные выкладки придавали геометрическую четкость композиции, позволяли мастеру строить ритмический ряд и акцентировать взгляд зрителя на главных образах иконы.

В ряду религиозной литературы особняком стоят «мастеровики», то есть собрания рецептов, в которых указывалось, как составлять и наносить левкас (грунт), растирать и смешивать пигменты со связующим веществом, изготавливать связующее, варить олифу и многое другое.

В старые времена ремеслу учили методом «подсадничества», когда к старому, опытному иконописцу подсаживали юношу для перенимания опыта.

Выработанные с годами традиции и секреты передавались из рода в род, из поколения в поколение, и так вплоть до наших дней. Без этих знаний и без соответствующих ремесленных навыков трудно рассчитывать на успех. Изучение канонов Жития святых, их священных облачений, церковных текстов и подлинников иконописи византийской и русской церкви – обширная тема. Поэтому для прояснения этих вопросов мы вправе отослать нашего уважаемого читателя к более фундаментальным трудам и источникам.

Наша задача гораздо скромнее – дать читателю общие понятия о технической, ремесленной стороне выполнения иконописных работ. Мы расскажем об устройстве иконы, материалах, применяемых в иконописи, также о приемах нанесения красочного слоя на деревянную основу.

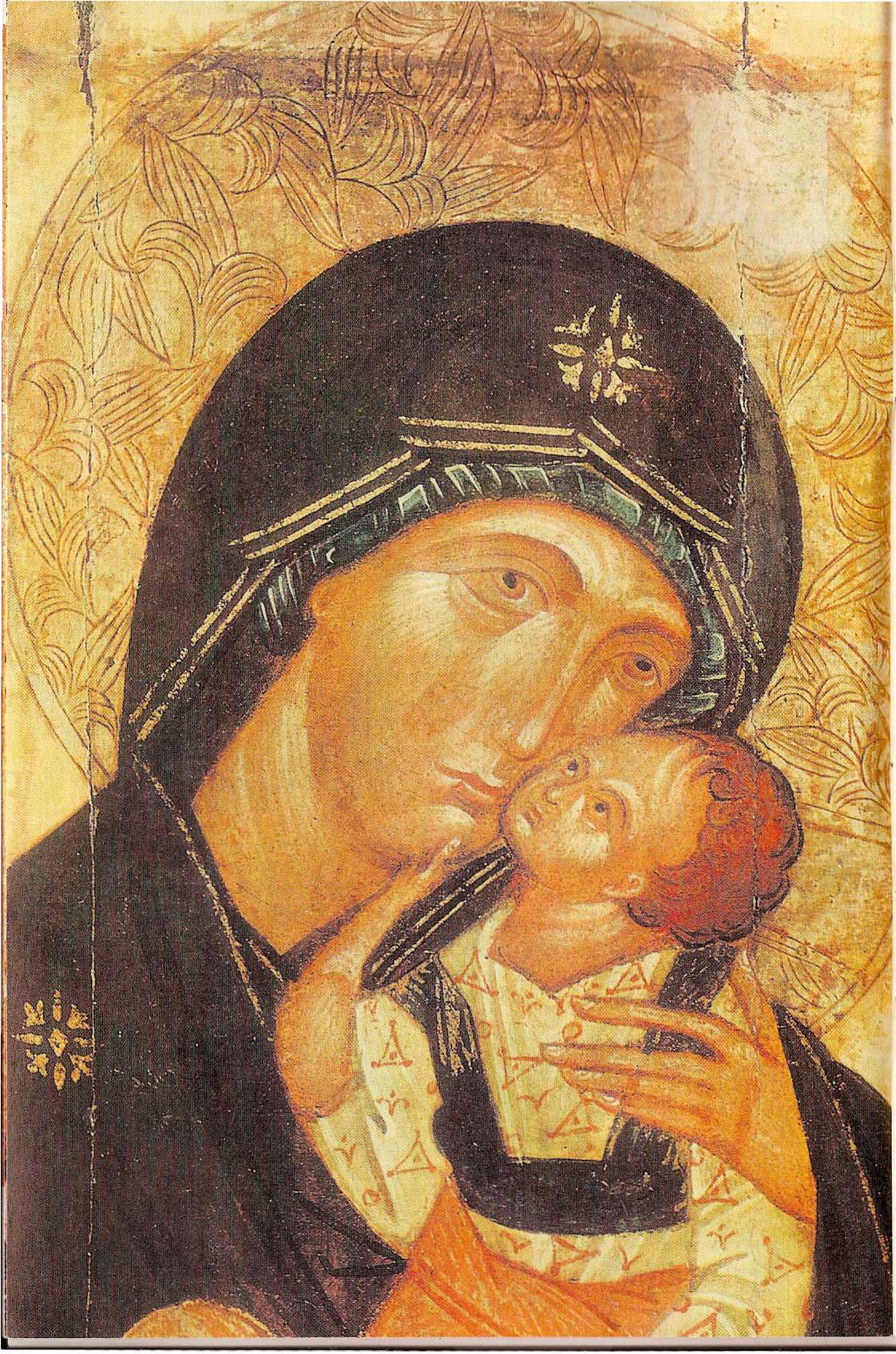

Фрагмент иконы «Богоматерь Умиление». Липа, паволока, левкас, темпера. Первая половина XV века. Третьяковская галерея.