- От переводчика

- Часть I

- Глава первая

- Глава вторая

- Глава третья

- Глава четвертая

- Глава пятая

- Глава шестая

- Глава седьмая

- Глава восьмая

- Глава девятая

- Глава десятая

- Глава одиннадцатая

- Глава двенадцатая

- Глава тринадцатая

- Глава четырнадцатая

- Глава пятнадцатая

- Глава шестнадцатая

- Глава семнадцатая

- Глава восемнадцатая

- Глава девятнадцатая

- Глава двадцатая

- Глава двадцать первая

- Часть II

- Глава первая

- Глава вторая

- Глава третья

- Глава четвертая

- Примечания автора

- Примечания

Посвящается Джой Дэвидмен

Любовь слишком молода, чтобы знать, что такое совесть

От переводчика

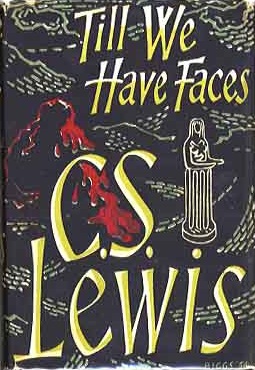

Это последнее большое произведение известного английского писателя и апологета христианства Клайва С. Льюиса (1898–1963). Многие полагают, что и самое лучшее. Хотя мир Льюиса настолько разнообразен (как говорит один критик, писатель мог бы трижды сменить свое литературное имя и никто бы из почитателей не догадался, что и «Хроники Нарнии» и «Просто христианство» написаны одной рукой), что всякие хвалебные оценки здесь вряд ли уместны.

Существует красивая легенда: Льюис писал эту книгу, когда его жена Джой (сама история их отношений вполне могла бы стать другой легендой) умирала от рака, и читал ей готовые главы. Когда была написана и прочитана последняя глава, случилось чудо — болезнь отступила. Эта легенда не случайна — ведь в «Пока мы лиц не обрели» речь идет об искуплении Любовью. И об искуплении Любви.

На самом деле роман был написан весной 1954 года, еще в счастливые для Льюиса и Джой времена, а сам миф о Психее и Амуре заворожил Клайва (как и многих других писателей и художников до него), когда он был еще школьником: он наткнулся на краткий пересказ этой чарующей истории, листая «Мифологический словарь» Уильяма Смита. Неоднократно он возвращался к этому сюжету: пытался написать то балладу, то поэму и даже пьесу, но всегда бросал свой труд на середине. Может быть, для того, чтобы эта книга обрела свое лицо, нужно было самому столкнуться лицом к лицу с Любовью.

Илья Кормильцев

Часть I

Глава первая

C тех пор как я стала старухой, месть богов более не страшит меня. Разве боги в силах повредить мне? У меня нет ни мужа, ни сына, ни друга, на которых мог бы обрушиться их гнев. Моя иссохшая плоть по привычке желает, чтобы ее мыли, питали и не по разу в день облачали в нарядные одежды, но мне не жаль моего тела — боги властны отнять у него жизнь, когда им заблагорассудится. Я уже позаботилась о наследнике — корона моя перейдет к сыну моей сестры.

Вот почему я не страшусь гнева богов, и вот почему я решилась написать эту книгу, ибо человек, которому есть что терять, никогда не осмелится написать подобную. В книге этой я буду обвинять богов: в первую очередь того, который обитает на Седой горе. Словно перед строгим судьей, я расскажу без утайки обо всем том зле, что этот бог причинил мне. Увы! Нет в мире такого суда, который рассматривал бы тяжбы между богами и смертными людьми, а бог Горы — я уверена — не ответит на мои обвинения. Болезни и страдания, которыми он волен меня наградить, — разве это достойный ответ? Я пишу на греческом языке, которому меня обучил мой наставник. Может случиться, что какой-нибудь странник из Греции посетит наш дворец, прочтет эту книгу и перескажет ее у себя на родине, где людям не возбраняется вести вольные речи даже о бессмертных богах. И может статься, тамошние мудрецы разберутся, справедливы ли мои обвинения, и удалось ли бы оправдаться богу Седой горы, снизойди он до ответа.

Меня зовут Оруаль, и я старшая дочь Трома, царя Гломского. Город наш Глом расположен на левом берегу реки Шеннит, в дне пути на северо-запад от Рингаля, селения у южных пределов нашего царства. Сам город отстоит от берега на расстояние, которое женщина проходит за треть часа; ближе к реке строить нельзя, ибо Шеннит по весне разливается. Летом же она пересыхает, и на илистых берегах, поросших камышом, во множестве гнездятся дикие утки. На том же удалении от Шеннитского брода, что и город, но на другом берегу реки стоит священный Дом Унгит. За ним на северо-востоке начинаются отроги Седой горы. Бог этой горы, возненавидевший меня, приходится Унгит сыном. В доме матери он, однако, не живет — Унгит там всегда одна. Она восседает в дальнем углу храма, окутанная мраком, и ее почти не видно. Только летом, когда свет высокого солнца проникает в капище через дымовые отверстия, богиню можно рассмотреть. Она из черного камня, и у нее нет ни головы, ни рук, но это могущественная богиня. Мой старый учитель, которого прозвали Лисом, утверждал, что греки зовут ее Афродитой, но я решила оставить все имена так, как они звучат на нашем языке.

Я начну повествование с того дня, когда умерла моя мать и мне обрили волосы на голове, как велит обычай. Лис (впрочем, тогда он еще не жил у нас) говорил, что этот обычай позаимствован нами у греков[1]. Батта, наша нянька, вывела нас за ограду дворца, в сад, устроенный на склоне холма. Пока она брила голову мне и Редивали, младшей сестре моей, дворцовые рабыни толпились вокруг, причитая и бия себя в грудь — так они оплакивали смерть царицы. Редиваль была младше меня на три года: других детей, кроме нас, у царя тогда не было. В перерывах между рыданиями рабыни щелкали орешки, хихикали и перешептывались. Когда сверкнула бритва и золотые кудри Редивали упали на землю, все рабыни вздохнули и сказали: «Ах, какая жалость!» Когда же стали обривать голову мне, ни одна из них не проронила ни слова. Но больше всего мне запомнилось, как холодна была выбритая кожа на моей голове и как солнце пекло мне открытый затылок, когда мы с Редивалью копались в грязи на берегу реки вечером того же дня.

Наша нянька Батта была крупная женщина со светлыми волосами и грубыми большими руками. Отец купил ее у торговцев с Севера. Когда мы изводили ее своими проказами, она ворчала:

— Ну погодите! Вот приведет ваш отец в дом новую царицу, тогда узнаете! Поживете с мачехой, наедитесь прогорклого сыра заместо медовых пряников, да напьетесь кислого молока заместо красного вина…

Но не успела еще во дворце появиться новая царица, как наша жизнь уже изменилась. В тот день, помню, стоял ужасный мороз. Редиваль и я даже надели сапожки (обычно мы ходили босиком или в легких сандалиях). Мы катались по льду на заднем дворе в старой части дворца, там, где стены сложены из бревен, а не из камня. От двери стойла и до большой навозной кучи все заледенело, но лед был неровным от отпечатков копыт, застывших луж молока и свежих коровьих лепешек, так что кататься нам было нелегко. И тут на двор вышла Батта; кончик носа ее пламенел от мороза. Она крикнула нам:

— А ну-ка, замарашки! Умойтесь и идите к Царю. У него для вас кое-что есть, чтоб мне провалиться! Скоро у вас начнется совсем другая жизнь!

— Неужто мачеха приехала? — спросила Редиваль.

— Нет, куда хуже! — ответила Батта, утирая Редивали нос краем своего фартука. — Ну и достанется вам шлепков, щипков и зуботычин! Вот уж наплачетесь вдоволь!

Затем она отвела нас в новую часть дворца, туда, где стены все из побеленного кирпича, а на каждом углу — дворцовые стражи, облаченные в доспехи. В Столбовой зале, у очага, над которым висят звериные шкуры и охотничьи трофеи, стоял наш отец и с ним еще трое. Эти люди в одежде путников были нам знакомы; трижды в год они являлись во дворец с товарами. Торговцы укладывали в мешок весы, на которые отвешивают серебро, и мы поняли, что только что состоялась сделка. Один из них сворачивал цепь, на которой водят пленников. Мы увидели стоявшего рядом низенького щупленького человечка и поняли, что наш отец купил нового раба. На ногах раба были язвы от колодок, но в остальном он ничуть не походил на тех рабов которым мы привыкли. Глаза у него были совсем голубые, а волосы — там, где: еще не тронула седина, — рыжие.

— Скоро в моем доме появится наследник, — сказал, обращаясь к рабу, наш отец.

— Я хочу, грек, чтобы ты передал ему всю премудрость твоего народа. А покамест можешь поучить вот этих (тут он показал на меня с Редивалью). Если ты сумеешь вбить хоть что-нибудь в голову девке, то ты и верно учитель.

Перед тем как отослать нас, отец прибавил: — Займись в первую очередь той, что постарше. Может, она хоть будет умной — ни на что другое она не годна.

Я не поняла, что именно имел в виду отец, но уже привыкла к тому, что люди всегда говорят обо мне как-то странно.

Я полюбила Лиса (такое прозвище дал греку мой отец) так, как не любила до той поры никого другого. Можно было ожидать, что человек, рожденный в Греции свободным, но попавший на войне в плен и проданный в рабство варварам, должен был отчаяться. Отчаяние действительно временами завладевало Лисом, и, может бы гораздо чаще, чем я, маленькая девочка, могла заметить. Но я никогда не слышал чтобы он роптал на судьбу, никогда не слышала, чтобы он хвастал, как это дела другие рабы, высоким положением, которое занимал у себя на родине. Он часто утешал себя высказываниями вроде «Весь мир — одна деревня, и мудрец в нем нигде изгнанник» или же «Вещи сами по себе ни дурны, ни хороши — мы только мним таковыми». Но я полагаю, что бодрость духа он сохранял не благодаря этим рассуждениям, а потому, что был необычайно любознателен. Я никогда не встречала другого человека, который задавал бы столько вопросов. Он словно хотел знать все свете не только о нашей стране, языке нашего племени, наших богах и предках, даже о цветах и деревьях, растущих в нашем краю.

Вот как получилось, что я рассказала ему об Унгит, о девушках, которые жили в ее доме, о подарках, которые невесты приносят богине, и о том, что, если страну постигает какое-нибудь бедствие, мы перерезаем горло жертве на алтаре богини и окропляем Унгит человеческой кровью. Он содрогнулся, когда услышал это, и что-то пробормотал в сторону, но затем сказал вслух:

— И все-таки она — Афродита, хотя в ней больше сходства с Афродитою вавилонян[2], чем с нашей богиней. Послушай, я расскажу тебе про Афродиту греков.

Тут голос его стал глубоким и нежным, и он поведал мне, как греческая Афродита влюбилась в царевича Анхиза[3], пасшего стада отца на склонах горы Ида. Когда богиня спускалась по травянистым кручам к пастушьей хижине, львы, рыси, медведи и прочие твари подползали к ее ногам, покорные, как собаки, а затем расходились парами и предавались любовным утехам. Но Афродита скрыла свою божественную природу и явилась в хижину Анхиза в образе смертной женщины и возлегла с ним на ложе. На этом, как мне показалось, Лис хотел закончить рассказ, но, поддавшись очарованию предания, поведал, что было дальше: Анхиз, проснувшись, увидел Афродиту — богиня стояла в дверях хижины, сбросив с себя обличье смертной женщины. Тогда царский сын понял, с кем он провел эту ночь. Он в ужасе закрыл глаза рукой и вскричал: «Лучше убей меня сразу!»

— Конечно, ничего этого на самом деле не было, — поспешил прибавить он.

— Все это выдумки поэтов, дитя мое. Такое противоречит природе вещей.

Но и того, что он сказал, хватило мне, чтобы догадаться: хотя богиня греков красивее, чем наша Унгит, она так же жестока.

Таков уж был Лис — он словно стыдился своей любви к поэзии. («Все это сказки, дитя мое!» — не уставал повторять он.) Мне приходилось немало корпеть над тем, что он называл «философией», для того чтобы уговорить его почитать мне стихи. Так, понемногу, я познакомилась с песнями греков. Превыше всего мой учитель ставил стихотворение, которое начиналось словами «Труд человеку стада добывает и всякий достаток»[4], но я знала, что он кривит душой. По-настоящему он волновался, когда декламировал «В стране, где в ветках яблонь шумит прохлада» или же:

Луна и Плеяды скрылись,

А я все одна в постели…[5]

Когда он пел эту песню, глаза его блестели, а в голосе почему-то звучала неподдельная жалость ко мне. Лис любил меня больше, чем мою сестру, потому что Редивали не нравилось учение, и она постоянно осыпала Лиса издевками и насмешками и часто подговаривала других рабов против нашего учителя.

Летом мы обычно занимались в саду, сидя на маленькой лужайке в тени грушевых деревьев; там мы и попались как-то раз на глаза Царю. Разумеется, мы тут же вскочили на ноги, скрестили руки на груди и опустили глаза долу. Так было положено встречать повелителя детям и рабам. Царь дружелюбно похлопал Лиса по спине и сказал:

— Радуйся, грек! Волей богов тебе скоро доведется учить наследника! Возблагодари небо, ибо не часто простому греческому бродяге выпадала столь великая честь. Мой будущий тесть — великий человек. Тебе-то до этого, конечно, и дела нет. В величии ты понимаешь не больше вьючного осла. Все греки — бродяги и оборванцы, верно?

— Разве не одна и та же кровь течет в жилах у всех людей, хозяин? — спросил Лис.

— Одна и та же кровь? — изумился Царь, выпучив глаза. Затем он грубо захохотал и сказал: — Пусть я сдохну, если это так!

Вот и вышло, что не Батта, а сам Царь известил нас о скором появлении мачехи. Мой отец очень удачно посватался. Ему отдавали в жены третью дочь царя Кафадского, самого могущественного властителя в наших землях. (Теперь-то я знаю, почему властитель Кафада снизошел до нас. Единственное, что не перестает меня удивлять, — как сам царь Гломский не заметил, что сосед согласился на этот брак не от хорошей жизни.)

Свадьбу сыграли очень скоро, но в моей памяти приготовления к ней тянулись целую вечность. Дворцовые ворота выкрасили в ярко-красный цвет, в Столбовой зале по стенам развесили новые шкуры, а за брачное ложе мой отец заплатил куда больше, чем мог себе позволить. Ложе было сделано из редкого дерева, которое привозят с Востока. Говорили, что оно обладает волшебными свойствами и что из каждых пяти детей, зачатых на нем, четверо — мальчики. («Все это сказки, дитя мое! — сказал мне Лис. — Такие вещи зависят от естественных причин».) День свадьбы приближался; во дворец сгоняли целые стада, двор был уже залит бычьей кровью и завален шкурами, а бойне все, казалось, не будет конца. На кухне варили и жарили мясо, но нам, детям, не удавалось даже толком поглазеть на эти увлекательные приготовления, потому что Царь вбил себе в голову, что Редиваль и я вместе еще с двенадцатью девочками из благородных семейств должны будем петь свадебный гимн. И не обычный, а греческий, на зависть всем окрестным царям.

— Но, хозяин… — пытался спорить Лис со слезами в глазах.

— Грек, ты должен научить их! — неистовствовал отец. — Зря я, что ли, набивал твое греческое брюхо вином и мясом? Я хочу греческих песен, значит, они у меня будут! Никто не заставляет тебя учить их греческому. Зачем им понимать слова — главное, чтобы пели погромче. Берись за дело без промедления, иначе я велю порезать твою шкуру на ремни!

Это была безумная затея. Позже Лис не раз говорил, что он окончательно поседел, пытаясь обучить варваров греческому пению.

— Я был рыжим, как лис, — вздыхал он, — а стал седым, как барсук.

Когда мы наконец разучили гимн от начала до конца, отец пригласил во дворец Жреца Унгит, чтобы тот послушал, как мы поем. Я боялась Жреца, но совсем не так, как боялась своего отца. Ужас внушал мне запах, который источал Жрец. Это был запах святости, запах храма, запах жертвенной крови (обычно голубиной, но иногда — человеческой), запах горелого жира, паленых волос и прогорклого ладана. Это был запах Унгит. Еще ужаснее были одежды Жреца, сделанные из звериных шкур и сушеных рыбьих пузырей, а на груди у служителя Унгит висела страшная маска в виде птичьей головы. Казалось, что клюв растет у этого человека прямо из сердца.

Разумеется, он не понял ни слова, музыка тоже оставила его равнодушным. Он спросил только, будем ли мы петь с покрытыми лицами или нет.

— Ну и вопрос! — воскликнул отец, громко захохотав по своему обыкновению.

— Неужто ты думаешь, что я хочу насмерть перепугать невесту? — и с этими словами он ткнул пальцем в мою сторону. — Конечно, они покроют лица. И я сам позабочусь, чтобы нигде ничего не просвечивало.

Одна из девушек захихикала, и, кажется, именно тогда я в первый раз поняла, что родилась уродиной.

После этого я стала бояться будущей мачехи еще пуще прежнего. Мне казалось, что из-за моего уродства она будет обходиться со мной строже, чем с Редивалью. Дело было не только в том, что нам сказала Батта: и от других мне доводилось слышать страшные рассказы о мачехах. В ту ночь, когда мы столпились под портиком дворца и пели гимн, стараясь петь, как учил нас Лис, — ужасные вещи, которые творили мачехи с падчерицами в этих сказках, проносились у меня в голове. Мы ничего не видели, ослепленные ярким светом факелов, а Лис бегал перед нами, кивая нам в знак одобрения или вздымая руки, когда мы делали что-то не так. Снаружи доносились приветственные крики, затем принесли еще факелов, и мы увидели, что невесту поднимают с колесницы и ведут во дворец. Она была укутана в покрывала еще плотнее, чем мы, и я смогла понять только, что это — крохотная женщина, почти ребенок. Страхи мои от этого стали только сильнее, ведь у нас говорится, что маленькая змея жалит злее. Затем, не прекращая петь, мы проводили невесту на брачное ложе и там сняли с нее покровы.

Теперь я понимаю, как она была хороша собой, но тогда я этого не заметила. Я только поняла, что невеста испугана еще больше, чем мы сами. Ее маленькое личико не выражало ничего, кроме ужаса. Я догадалась, что она увидела моего отца, когда тот вышел навстречу свадебному поезду к воротам, увидела его грубое лицо, мощное тело, услышала его громкий голос, и все ее девичьи страхи разыгрались тут же с новой силой.

Мы сняли с невесты бесчисленные одежды, отчего она стала еще меньше, оставили ее дрожащее бледное тело на царской постели и выскользнули из опочивальни, чувствуя на себе взгляд ее огромных испуганных глаз. Пели мы в тот вечер, надо сказать, ужасно.

Глава вторая

Я не могу рассказать почти ничего о второй жене моего отца, потому что она не прожила в Гломе и года. Она понесла сразу же после свадьбы, отчего Царь пришел в наилучшее расположение духа. Встречая Лиса, он никак не мог удержаться, чтоб не поговорить с ним о еще не родившемся царевиче. Каждый месяц отец приносил Унгит богатые жертвы. Я не знаю, как ладил он с Царицей, и только однажды мне удалось подслушать их разговор. Я сушила волосы на солнце после купанья, выставив голову в окно, выходившее в сад. Царь и Царица в это время прогуливались под окном.

— Похоже, девочка моя, меня крупно надули, — говорил отец. — Мне сказали, что тесть мой потерял уже два или три города, хотя сам он пишет мне, что дела идут как нельзя лучше. С его стороны было бы честнее сказать мне сразу, что лодка идет ко дну, прежде чем приглашать прокатиться.

Так или иначе, люди говорили, что Царица томится от тоски по своей южной родине и с трудом переносит нашу суровую зиму. Она бледнела и сохла, и я окончательно убедилась в том, что мачеха не представляет для меня никакой угрозы. Наоборот, первое время дочь Кафадского царя сама очень боялась меня, но потом привыкла и даже полюбила робкой сестринской любовью. Она вообще казалась мне скорее сестрой, чем мачехой.

Когда настал день родов, никому из нас не позволили лечь в постель. Поверье гласит, что, если в доме будут спать, душа родившегося младенца не сможет проснуться и он умрет. Мы собрались в большой комнате, между Столбовой залой и опочивальней Царицы. На потолке плясали отблески факелов, постоянно шипевших и гаснувших от жуткого сквозняка, потому что в доме были настежь открыты все двери. Двери нельзя закрывать, иначе может затвориться чрево роженицы[6]. Посреди залы развели огромный костер. Каждый час Жрец Унгит девять раз обходил вокруг очага и что-то бросал в огонь. Отец сидел неподвижно в своем кресле. Он даже ни разу не пошевелился за ночь.

Я сидела рядом с Лисом.

— Дедушка! — шепнула я ему. — Мне страшно!

— Не следует бояться того, что в природе вещей… — тоже шепотом ответил он мне.

Должно быть, после этого я задремала и проснулась только оттого, что вокруг меня женщины выли и били себя в грудь, как это они делали, когда умерла моя мать. Все кругом переменилось, пока я спала. Костер погас, кресло Царя опустело, дверь опочивальни наконец закрыли, и оттуда уже не раздавались ужасные крики и стоны. Видимо, пока я спала, совершили жертвоприношение, потому что на полу была кровь, а Жрец Унгит деловито обтирал свой священный нож. Я была сама не своя после тяжелого сна, и мне почему-то пришло в голову пойти и навестить Царицу. Но не успела я дойти до двери, как меня настиг и остановил Лис.

— Доченька! — прошептал он. — Не надо, я прошу тебя. Ты сошла с ума. Ведь Царь…

В это время дверь распахнулась и на пороге показался мой отец. Лицо его ужаснуло меня, оно было бледным от дикой ярости. Я хорошо знала, что, когда лицо Царя краснеет от гнева, он может кричать и топать ногами, но ничего страшного не последует. Но если от гнева он становился бледным, кому-то это могло стоить жизни.

— Вина! — сказал он тихим голосом, что тоже было дурным знаком. Перепуганные рабы вытолкнули вперед мальчика-слугу, любимца моего отца. Отрок, одетый в роскошное платье (мой отец одевал слуг весьма богато), был, пожалуй, даже бледнее своего господина и повелителя. Он схватил кувшин вина и царскую чашу и устремился с ними к моему отцу, но поскользнулся в луже крови, зашатался и выронил из рук свою ношу. Быстрее молнии Царь выхватил из ножен короткий клинок и вонзил его под ребра неловкому слуге. Мальчик рухнул в лужу вина и крови, в предсмертных судорогах толкнул кувшин, и тот с грохотом покатился по неровному полу. (Никогда до этого я не замечала, что пол в нашем дворце так плохо вымощен; став царицей, я немедленно повелела вымостить его заново.

На мгновение мой отец уставился на окровавленный клинок; взгляд его казался удивленным. Потом он тихо подошел к Жрецу Унгит и вкрадчиво спросил:

— Что ты теперь попросишь у меня для своей богини? Пусть она лучше вернет мне то, что у меня забрала. Или, может, ты мне заплатишь за весь мой добрый скот?

Затем, помолчав, он добавил:

— Скажи мне, прорицатель, что ты будешь делать, если я повелю раскрошить твою Унгит молотом в порошок, а наковальней сделаю твое тело?

Но Жрец оставался бесстрастно-спокойным — казалось, он совсем не боится Царя.

— Унгит слышит тебя, повелитель, даже сейчас, — сказал он. — Унгит ничего не забывает. Ты уже сказал довольно для того, чтобы проклятие легло на весь твой род.

— Мой род? — переспросил Царь. Он не повысил при этом голоса, но видно было, что его всего трясет от гнева. — Ты говоришь о моем роде?

В этот миг краем глаза он заметил лежавший на полу труп мальчика.

— Кто сделал это? — спросил он, оборачиваясь к нам. Разглядев в толпе меня и Лиса, он не выдержал и наконец заорал голосом таким громким, что, казалось, крыша вот-вот рухнет на наши головы.

— Девки, девки, девки! — рычал он. — Мало мне их, так боги послали еще одну! Будет ли этому конец, я спрашиваю? Неужели бабьих душ на небе как дождевой воды? Ты… ты… ты… я… — и, задыхаясь от ярости, он схватил меня за волосы и рванул так, что я отлетела в другой конец залы и там упала. Я не заплакала: бывают такие мгновения, когда даже ребенок понимает, что лучше не подавать голоса. Когда я очнулась, я увидела, что мой отец уже вцепился в горло Лису и трясет изо всех сил бедного грека.

— Старый мошенник! — кричал отец. — Сколько времени ты жрал мой хлеб, а толку от тебя меньше, чем от собаки! Завтра же отправишься на рудники, бездельник! Неделю протянешь — и то польза!

Никто не проронил ни слова. Тогда Царь в гневе воздел руки к небу, страшно затопал ногами и заорал еще громче прежнего:

— Да что вы на меня все уставились, подлые рожи! У меня от вас на душе тошно! Прочь отсюда! Вон! Чтобы ни одного не видел.

Мы выбежали из залы, толкаясь и падая в дверях.

Я и Лис выскользнули через маленькую калитку, выходившую на огород, и оказались снаружи. Уже светало, накрапывал мелкий дождик.

— Дедушка, — сказала я, всхлипывая, — бежим! Прямо сейчас, пока они не пришли за тобой!

Старик покачал головой.

— Я слишком стар, — сказал он. — Далеко мне не убежать. А что делает наш Царь с беглыми рабами — не мне тебе объяснять.

— Но они отправят тебя на рудники! Бежим, я убегу вместе с тобой. Если нас поймают, я скажу, что я тебя подговорила. Стоит нам оказаться там, и они нас уже не догонят!

С этими словами я показала на кряжистую вершину Седой горы, темневшую в тусклом свете дождливой зари.

— Не говори ерунды, доченька, — ответил учитель и погладил меня по головке, как маленькую. — Они подумают, что я украл тебя, чтобы продать в рабство. Нет, если уж бежать, так в такую страну, где им меня не поймать. Ты должна мне помочь. Послушай, у реки растет трава с красными пятнышками на стебле[7]. Мне нужен ее корень.

— Это яд?

— Разумеется. Ах, дитя, да не плачь ты так! Разве я не говорил тебе, что человек вправе расстаться с жизнью при определенных обстоятельствах? Разве я не объяснял тебе, что это не противоречит природе вещей? Мы должны смотреть на нашу жизнь как на…

— Говорят, что те, кто поступает так, там, в стране мертвых, осуждены вечно барахтаться в вонючей грязи.

— Ну что ты! Это все варварские предрассудки. Разве я не объяснял тебе, что после смерти мы распадаемся на составные элементы? Неужели я рожден на свет только для того, чтобы…

— Я знаю, я знаю все это, дедушка! Но разве ты не веришь хоть чуточку во все, что говорят о богах и нижнем мире? Я знаю, что веришь — иначе отчего ты дрожишь?

— Увы, это дрожит моя слабая плоть и предает мою богоравную душу! Какая жалкая слабость перед достойным концом! Но хватит об этом — мы только теряем попусту время.

— Послушай! — вдруг воскликнула я. — Что это такое?

Мне было так страшно, что я вздрагивала от любого шороха.

— Это скачут кони, — сказал Лис, напряженно всматриваясь во влажную мглу. — Вот всадники подъехали к главным воротам. Судя по одежде, это послы из Фарсы. Вряд ли их визит улучшит Царю настроение. Вот что, доченька… о Зевс! Поздно, уже слишком поздно!

Последние слова учитель промолвил, услышав, как во внутренних покоях кличут:

— Лиса, Лиса к Царю, срочно!

— Им даже нет нужды волочь меня волоком — я сам приду, — сказал Лис и поцеловал меня, как это принято у греков, в глаза и лоб.

— Прощай, доченька! — сказал он мне, но я все равно пошла за ним. Я не знала, что мне делать при встрече с отцом — умолять его на коленях, проклясть или убить. Когда мы вошли в Столбовую залу, мы увидели там много незнакомых людей. Заметив Лиса в проеме двери, Царь закричал:

— Эй, Лис, иди сюда! У меня для тебя полно работы! Затем он заметил меня и прибавил:

— А ты, образина, проваливай на женскую половину, а то от одного твоего вида вино прокисает прямо в кружках!

Я не помню, чтобы мне когда-нибудь еще в жизни (если не говорить о делах божественных) доводилось прожить целый день в таком страхе, как тогда. Я не знала, как относиться к последним словам Царя: с одной стороны, они звучали так, словно гнев его поумерился, с другой — он мог разгореться в любое мгновение с новой силой. Кроме того, я знала, что иногда отец бывает жесток, даже когда не испытывает гнева: порой ему доставляло удовольствие поизмываться над жертвой, просто исполняя произнесенную им в порыве гнева угрозу. Ему случалось и прежде отправлять на рудники старых домашних слуг. Но мне не удалось надолго остаться наедине с моими страхами, потому что пришла Батта и стала обривать голову мне и Редивали, как она это делала в день смерти моей матери. Батта рассказала нам, цокая языком от упоения, как Царица умерла родами (о чем я знала уже с утра) и как она родила живого ребенка, девочку. Бритва прикоснулась к моей голове, и я подумала, что, если Лиса пошлют на рудники, это будет траур и по нему. Мои волосы падали на пол, тусклые, прямые и короткие, и ложились рядом с золотыми кудрями Редивали.

Вечером пришел Лис и сказал мне, что о рудниках и речи нет — по крайней мере пока. То, что мне прежде было в тягость, вдруг оказалось спасением: все чаще и чаще Царь заставлял Лиса прерывать занятия с нами и отправляться в Столбовую залу, потому что отец мой внезапно уразумел, что грек умеет считать, читать и писать (сперва только по-гречески, но вскоре он выучился писать и на языке нашего народа), а также, что лучшего советчика не найти во всем Гломе. В тот самый памятный день Лис помог моему отцу заключить с послами Фарсы такой договор, о котором Царь не смел и мечтать. Лис был истинным греком: там, где мой отец мог сказать только «да» или «нет», Лис говорил «да», которое ни к чему не обязывало, и «нет», которое было слаще, чем мед. Он умел заставить слабого поверить в наше расположение, а сильного — в наше несуществующее превосходство. Лис был слишком полезным рабом, чтобы посылать его на смерть в рудники.

На третий день тело Царицы предали огню, и мой отец дал имя ребенку. Он назвал дочь Истрою.

— Чудесное имя, — сказал на это Лис. — Просто чудесное имя. Ты уже знаешь довольно по-гречески, так скажи, как ее звали бы на моем языке.

— В Греции ее звали бы Психеей[8], дедушка, — сказала я.

Младенцы во дворце никогда не переводились; у нас было полно детей дворцовых рабов и незаконнорожденных отпрысков моего отца. Иногда отец в шутку ворчал:

— Похотливые распутники! Порою мне кажется, что этот дворец принадлежит не мне, а Унгит! Вот возьму и перетоплю всех выблядков, как слепых котят! — но на самом деле он испытывал даже нечто вроде уважения к тому рабу, которому удавалось обрюхатить половину наших рабынь, особенно когда у тех рождались мальчики. (Девочки, если Царь не брал их в свой гарем, обычно по достижении зрелости продавались на сторону или посвящались Унгит и уходили жить в ее дом.) Я относилась хорошо к Царице, можно сказать, любила ее, поэтому, как только Лис развеял мои страхи, я отправилась посмотреть на ребенка. Так получилось, что в короткое время ужас оставил меня и на место его пришла радость.

Ребенок был очень крупным; даже не верилось, что его мать была такой хрупкой и маленькой. У девочки была чудесная кожа, словно излучавшая сияние, отсвет которого озарял тот угол комнаты, где стояла колыбелька. Малютка спала, и было слышно, как ровно она дышит. Надо сказать, что мне никогда больше не доводилось видеть такого спокойного младенца. Сзади ко мне подошел Лис и посмотрел через мое плечо.

— Пусть меня назовут дураком, но, клянусь богами, я и впрямь начинаю верить, что в жилах вашего рода течет кровь небожителей, — прошептал он. — Это дитя подобно новорожденной Елене[9].

Ухаживать за ребенком поручили Батте и кормилице, рыжеволосой мрачной женщине, которая (как, впрочем, и Батта) слишком часто прикладывалась к кувшину с вином. Я отослала ее, едва представилась возможность, и нашла для ребенка кормилицу из свободнорожденных, жену одного крестьянина, здоровую и порядочную женщину. Я перенесла ребенка в свою комнату, и он оставался там вместе с нянькой ночью и днем. Батта с удовольствием переложила заботу о девочке на наши плечи. Царь знал обо всем, но ему было все равно. Только Лис сказал мне:

— Доченька, побереги себя, не изводи столько сил на ребенка, даже если он прекрасен, как бессмертные боги!

Но я только рассмеялась ему в лицо. Кажется, я никогда больше в жизни так много не смеялась, как в те далекие дни. Беречь себя! Да один взгляд на Психею заменял мне ночной сон и придавал мне сил. Я смеялась вместе с Психеей, а Психея смеялась весь день напролет. Она научилась смеяться уже на третьем месяце жизни, а лицо мое стала узнавать на втором (хотя Лис в это так и не поверил).

Так начались лучшие годы моей жизни. Лис души не чаял в ребенке, и я догадалась, что давным-давно, когда грек был еще свободным человеком, у него тоже была дочка. Теперь он и впрямь чувствовал себя дедушкой. Мы проводили все время втроем — я, Психея и Лис. Редиваль и прежде не любила общества Лиса и приходила на уроки только из страха перед Царем. Теперь, когда Царь словно и думать забыл о том, что у него три дочери, Редиваль была предоставлена самой себе. Она вытянулась, грудь у нее налилась, длинные ноги подростка округлились — она хорошела на глазах, но было ясно, что ей никогда не стать такой же красивой, как Психея.

Красота маленькой Психеи — надо сказать, у каждого возраста есть своя красота — была той редкой красотой, которую признают с первой же встречи любой мужчина и любая женщина. Красота Психеи не потрясала, как некое диво, — пока человек смотрел на мою сестру, ее совершенство казалось ему самой естественной вещью на свете, но стоило ему уйти, как он обнаруживал, что в его сердце остался сладкий, неизгладимый след. Как любил говорить наш учитель, красота девочки была «в природе вещей»; это была та красота, которую люди втайне ожидают от каждой женщины — да что там! — от каждого неодушевленного предмета, — но не встречают почти никогда. В присутствии Психеи все становилось прекрасным: когда девочка бегала по лужам, лужи казались красивыми, когда она стояла под дождем, казалось, что с неба льется чистое серебро. Стоило ей подобрать жабу — а она питала странную любовь к самым неподходящим для любви тварям, — и жаба тоже становилась прекрасной.

Годы шли один за другим своим обычным чередом, случались, очевидно, и зимы но я их не помню — в памяти остались только весны и лета. Мне кажется, что в те годы вишня и миндаль зацветали раньше и цвели дольше, чем теперь, и даже неистовый ветер не мог оборвать их розовые, как кожа Психеи, лепестки. Я смотрела в глаза сестры, голубые, как весеннее небо и вода ручья, и жалела, что я не жена Царя и не мать Психеи, жалела, что я не мальчик и не могу влюбиться в нее, жалела, что я довожусь ей только единокровной сестрой, жалела, что она — не моя рабыня, потому что тогда я смогла бы даровать ей свободу и богатство.

Лис пользовался к тому времени у Царя таким доверием, что, когда отец не нуждался в его услугах, учитель мог гулять с нами где угодно и даже вдали от дворца. Часто мы проводили летние дни на вершине холма к юго-востоку от Глома, откуда открывался прекрасный вид на весь город и на вершину Седой горы. Мы до того хорошо изучили ее зазубренный гребень, что знали там каждую скалу и каждую расселину, хотя никто из нас никогда не бывал так далеко от города. Психея влюбилась в Гору с первого взгляда.

— Когда я вырасту, — говорила она, — я стану великой царицей и выйду замуж за самого великого царя, и он построит мне дворец из золота и хрусталя на вершине этой горы.

Лис захлопал от восторга в ладоши и вскричал:

— Ты будешь прекраснее Андромеды[10], прекраснее Елены, прекраснее самой Афродиты!

Хотя полдень был жарким и скалы вокруг пылали огнем, я почувствовала при этих словах Лиса, будто чьи-то холодные пальцы прикоснулись слева к моей спине.

— Как бы тебе не накликать на нас беды такими словами, дедушка! — сказала я. Но он, как я и думала, только рассмеялся и сказал:

— Это твои слова, доченька, принесут нам несчастье. Разве я не учил тебя, что боги не ведают зависти?

Но я осталась при своем мнении. Я знала, что Унгит не по душе такие разговоры.

Глава третья

Нашим счастливым дням скоро пришел конец, и не без помощи Редивали. У нее всегда был ветер в голове и одно распутство на уме, и вот она не придумала ничего лучшего, как целоваться и шептаться о любви с молодым человеком из дворцовой стражи по имени Тарин прямо под окном у Батты. Дело было за полночь; Батта, перепив вина, отправилась в постель еще до заката и поэтому проснулась ни свет ни заря. Заметив парочку, она, будучи прирожденной доносчицей, отправилась к Царю, разбудила его и поделилась с ним новостью. Царь, вне себя от гнева, осыпал Батту проклятиями, но все-таки поверил ей. Он оделся, взял с собой двух стражников, явился в сад и застал там любовников врасплох. Поднялся такой шум, что все во дворце проснулись. Царь послал за цирюльником и приказал оскопить Тарина прямо на месте преступления (когда рана зажила, юношу отправили в Рингаль и там продали). Не успели стихнуть крики и рыдания несчастного, как Царь явился в комнату, где находились я и Лис, и обвинил нас во всем случившемся. Почему Лис не уследил за своей воспитанницей? Почему я недоглядела за своей сестрой? Кончилось тем, что отец приказал нам не выпускать больше Редиваль из виду:

— Ходите, где вам вздумается, делайте, что вам придет в голову, но с этой суки глаз не спускайте. И знай, Лис, что если она потеряет девственность прежде, чем я найду ей мужа, то ответит за это твоя спина. А ты, пугало, можешь делать все, что тебе заблагорассудится. Клянусь Унгит, это будет чудо, если найдется хоть один мужчина, которого не испугает твое лицо!

Гнев Царя был так страшен, что Редивали осталось только покориться. Теперь ей приходилось все время проводить в нашем обществе, отчего она вскоре избавилась от последних остатков любви ко мне и Психее. Она то и дело вызывающе зевала, заводила бессмысленные споры и без причины дерзила. Особенно ее раздражала Психея — ведь та была такой живой, веселой и послушной! По словам Лиса, это была сама Добродетель в человеческом образе. Однажды Редиваль ударила Психею. Я не помню, что было дальше, — помню только, что обнаружила себя сидящей на груди у Редивали. Лицо сестры было все разодрано в кровь, а руки мои вцепились ей в горло. Лис сумел все-таки оттащить меня в сторону и худо-бедно помирить нас.

Всякий покой и радость кончались с появлением Редивали. А затем последовали новые удары судьбы, которые окончательно погубили наше счастье. В тот год, когда я пыталась задушить Редиваль, случился неурожай. В тот же самый год мой отец дважды сватался и везде получил отказ. Мир сильно изменился, и союз с Кафадом превратился в петлю, готовую затянуться у нас на шее. Боги не благоволили Глому.

Тогда же случилось еще одно происшествие, доставившее мне немало волнений. Лис и я сидели в тени грушевых деревьев и занимались философией. Психея гуляла рядом на опушке царского сада и весело распевала. Редиваль шла за ней следом. Краем глаза я следила за ними и поэтому слушала Лиса вполуха. Затем мне показалось, что Редиваль и Психея говорят с кем-то на краю сада. Через некоторое время сестры вернулись к нам.

Редиваль, фыркая от негодования, упала на колени перед Психеей и принялась посыпать свою голову песком.

— Почему вы не падаете ниц перед богиней? — с насмешкой сказала она, посмотрев в нашу сторону.

— Что это тебе в голову пришло, сестрица? — спросила я нехотя, потому что не ожидала услышать ничего хорошего в ответ.

— Разве ты не знаешь, что теперь ты — сестра богини?

— О чем это она, Истра? — спросила я. (С тех пор как Редиваль проводила все время вместе с нами, я никогда не называла девочку вслух Психеей.)

— Ну, что же ты молчишь, божественная сестрица? — сказала Редиваль. — Я знаю, что ты никогда не лжешь, так что тебе стоит сказать правду! Расскажи, как тебе воздали божеские почести!

— Это неправда, — сказала Психея. — Просто женщина с ребенком подошла ко мне и попросила, чтобы я ее поцеловала.

— Да, но почему? — настойчиво переспросила Редиваль.

— Потому что… потому что тогда ее ребеночек станет красивым — так она сказала.

— Таким же красивым, как ты, — вот как она сказала. Не забудь это прибавить.

— И что ты сделала, Истра? — спросила я.

— Поцеловала ее. Она хорошая женщина. Она мне понравилась.

— И не забудь прибавить, что после этого она возложила тебе на голову миртовую ветвь, пала перед тобою ниц и посыпала свою голову пылью, — вставила Редиваль.

— Случалось ли такое раньше, Истра? — строго спросила я.

— Да, несколько раз.

— Сколько?

— Я не помню.

— Дважды?

— Нет, чаще…

— Раз десять?

— Нет, еще чаще. Я не знаю. Не могу вспомнить. Почему ты смотришь на меня так? Разве я сделала что-то дурное?

— Это опасно, это очень опасно! — сказала я. — Боги ревнивы. Они не терпят когда…

— Доченька, ну что ты такое говоришь? — перебил меня Лис. — Божественной природе не присуща ревность. Боги, какими вы их себе представляете, это только вымысел и сказки поэтов. Мы говорили об этом тысячу раз!

— Ох-о-хо! — зевнула Редиваль, лежа на спине и задрыгав ногами в воздухе, так что можно было рассмотреть все ее прелести (она делала это для того, чтобы смутить Лиса, потому что старик был очень застенчив). — Ох-о-хо, сестрица богини и служанка раба! Откуда ты знаешь, кто будет наследницей в Гломе? Посмотрим, что думает Унгит насчет нашей божественной сестрицы!

— Кто может знать, что думает Унгит, — тихо сказал грек.

Редиваль устала кататься на спине. Она легла лицом в траву и тихо сказала, глядя снизу вверх на грека:

— Зато очень нетрудно узнать, что думает насчет этого Жрец Унгит. Может, мне стоит сходить и спросить?

Непреодолимый страх перед Жрецом снова проснулся в моем сердце и соединил со страхом за наше будущее.

— Сестрица! — сказала Редиваль, обращаясь ко мне. — Отдай мне бусы из голубых камней, те самые, которые тебе подарила наша мать.

— Я отдам их тебе, как только мы вернемся домой, — сказала я.

— А ты, раб, — продолжала Редиваль, глядя на Лиса, — научись вести себя с царевной. И почаще советуй отцу выдать меня замуж за какого-нибудь царя. Да не за любого, а за молодого, красивого жеребца с широкими плечами и густой золотистой бородой. Ты ведь вертишь моим отцом как хочешь, когда он запирается с тобой в Столбовой зале. Ни для кого не секрет, кто из вас двоих на самом деле царь Гломский!

На следующий год в стране случился бунт. Поводом к нему послужило увечье, которое мой отец нанес Тарину. Юноша сам по себе был такого незнатного рода, что даже не совсем понятно, как он умудрился попасть ко двору, но у его отца были дела с людьми более знатными, и ему удалось подговорить на бунт девять князей из северо-западных земель. Мой отец сам возглавил войска (надо сказать, что, когда я увидела его в полном боевом облачении верхом на его любимом коне, мое сердце зажглось до тех пор неизвестной мне дочерней любовью) и одержал победу. Обе армии понесли огромные потери — большие, чем наша страна могла себе позволить, — и победа эта никого не порадовала. Наше положение стало еще более шатким.

На этот год снова был неурожай и появились первые признаки лихорадки. Осенью Лис подхватил ее и чуть не умер. Я не могла ухаживать за учителем, потому что, как только он слег, отец сказал мне:

— Ну вот, девочка, ты уже умеешь читать, писать и болтать по-гречески. У меня есть для тебя работа: ты будешь вместо Лиса.

И после этого разговора я почти переселилась в Столбовую залу, потому что работы для меня в те дни выдалось очень много. Хотя я была вне себя от страха за жизнь Лиса, я не могла не заметить, что помогать отцу оказалось не столь уж неприятно. На время он даже перестал меня ненавидеть. В конце концов он стал говорить со мной если не с любовью, то с уважением: так, как мужчина мог бы говорить с мужчиной. Я наконец поняла, в каком отчаянном положении мы оказались. Ни один из соседних домов божественной крови (а только с такими наша семья могла сочетаться законным браком) не отдавал дочерей в жены моему отцу и не хотел просватать его дочерей за своих царевичей. Наши собственные князья шептались о том, кто займет Гломский трон после отца. Со всех сторон нам грозили войной, а у нас не было сил, чтобы противостоять этим угрозам.

Вышло так, что Лиса выхаживала Психея, хотя это и было ей строго запрещено. Она могла даже побить или покусать того человека, который рискнул бы стать между ней и дверью комнаты Лиса. В ее жилах тоже текла гневливая кровь нашего отца, хотя гнев Психеи всегда шел от любви ее сердца. Лис одолел хворь, только стал совсем седым и старым. Но бог, который преследует наш род, все хитро продумал. История о том, что Психея ходила за Лисом и он выздоровел, разлетелась по всему городу. Одной Батты хватило бы, для того чтобы растрезвонить эту новость повсюду, а таких, как Батта, во дворце было не счесть. В устах у людей эта история превратилась в сказку о прекрасной царевне, которая исцеляет лихорадку одним своим прикосновением. Не прошло и двух дней, как у дворцовых ворот уже столпилась добрая половина жителей столицы. Кто только не пришел ко дворцу! Из нор своих выползли самые диковинные калеки, выжившие из ума старцы вдруг вообразили, что их жизни стоят того, чтобы их спасать, люди несли своих грудных младенцев и агонизирующих больных. Я стояла и смотрела на них сквозь зарешеченные окна дворца, и жалость просыпалась во мне от этого печального и страшного зрелища, от этого неистребимого запаха чеснока и немытых тел, стоявшего над пестрой толпой.

— Царевна Истра! — кричали несчастные. — Пришлите нам царевну, руки которой исцеляют! Мы умираем! Спаси нас! Спаси!

— Хлеба нам! Хлеба! — кричали другие. — Откройте царские амбары! Мы умираем с голода!

Сперва они не решались приблизиться к воротам, но потом осмелели. Не прошло и часа, как они уже замолотили в них кулаками.

— Принесите огня! — кричал кто-то, но сзади другие голоса слабо твердили: — Исцели нас! Исцели! Царевна с волшебными руками!

— Ей придется выйти к ним, — сказал отец. — Нам не сдержать толпу. (Две трети дворцовых стражей к тому времени скосила лихорадка.)

— Может ли она исцелить их? — спросила я у Лиса. — Веришь ли ты сам, что именно ее руки исцелили тебя?

— Кто знает? — сказал Лис. — То, что руки некоторых людей исцеляют, вполне в природе вещей.

— Выпустите меня! — сказала Психея. — Это же люди!

— Какие это люди! Это сброд! — сказал отец. — Они поплатятся за свою наглость, дайте только срок! Но не будем терять времени — оденьте девчонку. Она хороша собой, и смелости ей не занимать.

Психею облачили в царские одежды, возложили на голову венок и отворили перед ней дверь. Бывает, что заплакать не можешь, но грудь словно сотрясают рыдания. Так было со мной тогда, и так случается до сих пор, стоит мне только вспомнить, как Психея, тоненькая и хрупкая, вышла из прохладной тьмы дворцовых покоев в тлетворный зной городской площади. Когда дверь открылась, люди в панике отхлынули назад. Они ожидали не иначе как толпу воинов с копьями, но, увидев то, что они увидели, упали на колени. Красота Психеи (а многие из них никогда не видели царевну прежде) повергла их едва ли не в ужас. В наступившем молчании хорошо было слышно, как в толпе поднимается тихий стон, почти рыдание, которое становилось все громче и громче, пока не превратилось в нестройный многоголосый крик.

— Богиня! Это богиня!

Рев толпы прорезал звонкий голос какой-то женщины:

— Сама Унгит в человеческом образе почтила нас!

Психея шла среди всего этого безумия, спокойная и торжественная, как дитя идущее к доске отвечать урок. Она прикасалась к людям, и люди падали к ее ногам пытаясь поцеловать если не ступни ее, то хотя бы край одежды, или тень, или землю в том месте, где ступила ее нога. А Психея продолжала прикасаться к больным, и казалось, что этому не будет конца, потому что толпа на площади, вместо того что бы таять, все росла и росла. Это продолжалось несколько часов. Даже мы, стоявши в тени портика, изнемогали от невероятного зноя того полудня. Вся земля молила о ливне, который (теперь мы это знаем) так и не пришел. Я заметила, что Психея бледнеет прямо на глазах, а походка ее становится нетвердой.

— Великий Царь! — обратилась я к отцу. — Она умирает!

— Если она не доведет дело до конца, тогда умрем мы все. Нас просто растерзают, — сказал отец.

Все закончилось только на закате. Мы отнесли Психею в постель и уложили. К следующий день она уже металась в лихорадке. Но лихорадка не смогла одолеть ее. В бреду Психея часто говорила о чертогах из золота и янтаря на вершине Седой горы. Даже когда ей было совсем плохо, на ее лицо не падала тень смерти. Казалось, что смерть просто не отваживалась приблизиться к ней. И когда Психея окончательно выздоровела, ее красота стала еще более волшебной, чем прежде. Детство ее прошло — иной, более строгий и сильный свет излучало лицо девочки.

— «Нет, осуждать невозможно, — стихами пропел Лис, — что Трои сыны и ахейцы брань за такую жену и беды столь долгие терпят: истинно, вечным богиням она красотою подобна!»[11]

Часть заболевших лихорадкой выздоровела, часть умерла. Только богам ведомо, были ли выздоровевшие теми, к кому прикоснулась Психея, но боги, как всегда отмалчиваются. Люди, однако, были уверены, что дело обстояло именно так. Каждое утро у стен дворца мы находили приношения для Психеи: ветви мирта, венки вскоре и то, что обычно жертвовали только Унгит, — медовые лепешки и голубей.

— Тебе не страшно? — спросила я Лиса.

— Меня успокаивает одно, — ответил тот. — Жрец Унгит сам подхватил лихорадку, и вряд ли ему сейчас до нас.

В это время Редиваль вдруг ни с того ни с сего сделалась набожной и зачастила в Дом Унгит. Лис и я отнеслись к этому снисходительно, тем более что ее всегда сопровождал старый верный дворцовый раб, и мы не сомневались, что он не допустит ничего дурного. Мы полагали, что она молится о том, чтобы богиня послала ей мужа, или просто пользуется возможностью не видеть нас хотя бы несколько часов, а в этом наши желания вполне совпадали. Тем не менее я потребовала, чтобы она не заводила ни с кем разговоров во время этих паломничеств.

— Ах, сестрица, не беспокойся! — ответила на это Редиваль. — Мужчины, увидевшие хоть раз Психею, уже не делают никаких различий между мной и тобой. Мы с тобой не богини, нам жертв не приносят.

Глава четвертая

До тех пор я не имела никакого представления о нравах простых людей нашего города. Поэтому их преклонение перед Психеей, пугавшее меня, с одной стороны (и потому, что я с ужасом думала о том, как жестоко Унгит может покарать простого смертного, посягнувшего на положенные только ей почести, и потому, что я знала, как мстителен Жрец Унгит и сколько у него найдется вооруженных и сильных союзников среди многократно умножившихся недругов моего отца), с другой стороны, представлялось мне некоторой защитой от всех этих опасностей.

Спокойствие было недолгим, ибо мы не подумали о главном уроке, извлеченном чернью из случившегося: дворцовые врата открываются, если в них хорошенько постучать. Психея еще не успела полностью оправиться от недуга, а они уже снова ломились во дворец, требуя на сей раз зерна.

— Хлеба! Хлеба! Мы умираем с голоду! — кричала толпа. — Отворите царские амбары!

На этот раз Царь был вынужден уступить.

— В следующий раз вы ничего не получите! — сказал он собравшимся на площади. — Откуда у меня зерно, если земля не родит его?

— А почему? — громко выкрикнул в толпе кто-то.

— Где твои сыновья, Царь? Кто будет твоим наследником? — сказал другой.

— А вот у царя Фарса целых тринадцать сыновей! — сказал третий.

— У бесплодных царей и поля бесплодны, — подвел итог четвертый.

На этот раз Царь успел заметить, кто говорит; он незаметно кивнул стоявшим сзади лучникам. Быстрая стрела пронзила горло наглеца, и толпа обратилась в бегство. Но отец поступил неправильно: убивать нужно было или всех, или никого. В чем он был прав, мой отец, так это в том, что мы не могли больше раздавать народу зерно: после второго неурожайного года в царских амбарах осталось только наше собственное посевное зерно и ничего больше. Даже обитатели дворца вынуждены были довольствоваться луком, лепешками из бобовой муки и жидким пивом. С большим трудом мне иногда удавалось раздобыть лучшей пищи для выздоравливающей Психеи.

Дальше случилось вот что. Вскоре после того как Психея окончательно поправилась, я вышла из Столбовой залы, оставив там отца наедине с Лисом, и отправилась посмотреть, что поделывает Редиваль. Ведь моему отцу ничего не стоило задержать меня по делам на целый день, а затем накричать на меня за то, что моя сестра осталась надолго без присмотра. Но на этот раз она попалась мне сразу: Редиваль шла вместе с Баттой, возвращаясь из одного из своих обычных походов в Дом Унгит. Батту и Редиваль в те дни было водой не разлить; они так и шастали повсюду с вороватым видом по каким-то своим таинственным делам.

— А, сестричка-тюремщица! — воскликнула Редиваль. — Не извольте волноваться, я в полном порядке. Это не за мной стоило бы присматривать. Лучше скажи мне, где пропадает наша маленькая богиня?

— Полагаю, в царских садах, — ответила я. — И не такая уж маленькая — она тебя на голову выше.

— Ах, ужас-то какой! Не сказала ли я часом чего-нибудь богохульного? Как бы гром небесный не поразил меня! Да, я совсем забыла, что она у нас уже большая. Такая большая, что полчаса назад я безо всякого труда заметила ее на пустоши возле рынка. Царским дочерям не к лицу гулять одним по пустошам, но богини, разумеется, выше подобных предрассудков.

— Истра одна в городе! — воскликнула я.

— По крайней мере, была там, — визгливо добавила Батта. — Носилась как угорелая, задрав юбку.

И она попыталась показать, как носилась Психея. (Сколько я помню Батту, она всегда передразнивала всех, хотя была к этому совершенно не способна.)

— Я побежала за ней, за этой нахалкой, но она шмыгнула в чью-то дверь, и поминай как звали.

— Ладно, — сказала я. — Девочка, конечно, не должна была так делать. Но я не думаю, что она попадет в какую-нибудь беду.

— Не думаешь? — переспросила Батта. — Это как сказать.

— Ты спятила, няня! — сказала я. — Не прошло и шести дней с тех пор, как люди молились на нее.

— Я об этом ведать ничего не ведаю, — пробурчала Батта (которая, разумеется, прекрасно все знала). — Может, что и было, но нынче все по-другому. Я-то сразу видела, что ничего хорошего из этого волшебства не выйдет. Лихорадка-то пуще прежнего разыгралась! Вон вчера человек сто померло! Это мне шурин кузнецовой жены сказал. Люди поговаривают, что от ее-то рук все это и бывает — лихорадка то есть. Я тут говорила с одной старухой, так та говорит, что ее старика она тронула, а старик-то и помер сразу — даже до дому не донесли. И не одна она так говорит. А вот послушались бы старую Батту…

Но я уже не слышала брюзжания няньки; я вышла на порог и посмотрела в сторону города. Вид, знакомый мне с детства, показался мне в тот миг враждебным и чужим, странным и каким-то незнакомым. Наконец я заметила Психею, которая быстро шла к воротам дворца. По походке было видно, что сестра страшно устала. Когда Психея переступила порог, она сразу схватила меня за руку и поволокла во дворец. Она не сказала ни слова, пока мы не пришли в нашу опочивальню, но грудь ее сотрясали безмолвные рыдания, как у человека, у которого застрял ком в горле Затем она заставила меня сесть в кресло, села сама у моих ног и положила голову мне на колени. Мне сперва показалось, что она плачет, но когда Психея подняла лицо глаза ее были сухи.

— Сестра, — сказала она. — Что со мной?

— С тобой? Ровным счетом ничего, Психея, — ответила я. — Почему ты спрашиваешь?

— Почему они говорят, будто я проклята?

— Кто это посмел такое сказать? Мы прикажем вырвать ему язык! И где ты вообще была?

Психея рассказала мне все. Она пошла в город (что, по моему мнению, было весьма глупо с ее стороны), не сказав никому из нас ни слова. Пошла, потому что проведала что ее кормилица (та самая, которую подыскала ей я) заболела лихорадкой лежит в бреду. «Раз говорят, что мои руки исцеляют, кто знает — может, оно так есть… Почему бы не попробовать еще раз, решила я…»

Я сказала ей, что она поступила очень плохо, но она не стала оправдывать как провинившийся ребенок. Она просто посмотрела на меня спокойно и серьезно я впервые полностью осознала, что передо мной уже не дитя, а взрослая девушка, этого у меня заныло сердце.

— Но кто же назвал тебя проклятой? — спросила я.

— Ничего особенного не случилось, пока я не вышла из дома кормилицы; разве что никто почему-то не здоровался со мной на улице, а еще — женщины, завидев меня подбирали юбки и переходили на другую сторону. Но когда я пошла домой, мне повстречался мальчик — очень милый мальчуган лет восьми. Он посмотрел на меня и плюнул мне под ноги. «Какой невоспитанный мальчишка!» — сказала я со смехом и протянула к нему руку. Он вытаращился на меня как на гадюку и с ревом убежал. После этого некоторое время никто мне не попадался, а затем я повстречалась с несколькими мужчинами. Они посмотрели на меня не по-доброму, а за спиной у меня начали шептаться: «Проклятая идет! Проклятая! Она вообразила себя богиней!» А один из них сказал: «Она навлечет проклятие на всех нас!» И они стали швырять в меня камнями. Нет, они не попали в меня, но мне пришлось убежать от них. Почему они себя так вели? Что я им такого сделала?

— Что ты такого сделала? — переспросила я. — Ты их вылечила и благословила, ты взяла на себя их поганую хворь. И вот их благодарность! Если бы они мне попались, я бы разорвала их на клочки! Встань, дитя, мне надо идти. Что бы ни случилось, помни — мы царские дочери. Я иду к Царю. Пусть он будет бить меня и таскать за волосы, но я заставлю его выслушать меня. А мы им еще хлеба дали! Да я…

— Тише, сестрица, тише! — сказала Психея. — Не могу слышать, когда он обижает тебя. Я так устала и хочу ужинать. Сядь, успокойся, не гневайся. Ты так похожа в гневе на нашего отца! Лучше поужинаем вместе. Нам грозит какая-то беда — я давно уже это чувствую, — но сегодня вечером мы в безопасности. Я сама позову служанок.

Хотя то, что сказала Психея про мой гнев, уязвило меня в самое сердце, я сдержала себя и постаралась успокоиться. Мы поужинали и немного развеселились, так что у нас нашлись силы даже для шуток и игр. Этого боги никогда не смогут у меня отнять — я навечно запомнила каждое ее слово и движение в тот вечер.

Но, как ни тревожно было у меня на сердце, ничего страшного не случилось и на следующий день (я до сих пор не могу понять, почему беда так долго медлила). Прошло еще немало дней, но ничего не произошло, хотя участь Глома становилась день ото дня все более и более незавидной. В Шеннит почти не осталось воды — река превратилась в чахлый ручеек, пробиравшийся через гниющие кучки водорослей; казалось, что река умерла и теперь разлагается на жаре. Рыба сдохла, птицы — тоже, а те, которые уцелели, улетели в другие края. В городе был перерезан весь скот, а тот, что остался, годился в пищу не больше, чем высохшие кости. На пасеках погибли все пчелы. Львы, о которых никто уже не слышал целую вечность, явились из-за Седой горы и порезали тех немногих овец, которых пощадила бескормица. Лихорадка, казалось, поселилась у нас навсегда. Все эти дни я прислушивалась и присматривалась, когда мне это удавалось, ко всем, кто входил и выходил из царского дворца. К счастью, в ту пору у отца было особенно много работы для меня и для Лиса. У нас не проходило и дня без гонца или письма из какого-нибудь сопредельного царства: наши соседи грозили нам, требовали от нас невозможного, напоминали о старых обещаниях, втягивали в раздоры, которые нас не касались. Они знали, как обстоят дела в Гломе, и кружились, как мухи над падалью. Отцу моему случалось в то время впадать в гнев по десяти раз на дню: в ярости он мог отвесить Лису пощечину или оттаскать меня за волосы, но потом ярость сменялась отчаянием — слезы стояли в его глазах. Тогда он начинал говорить с нами таким голосом, каким ребенок просит о помощи, забыв, что царь — он, а мы только его советники.

— Мы в западне! — воскликнул он как-то. — Нас сожрут по кусочку. Что такого я натворил, что боги гневаются на меня? Я всегда почитал богов и приносил им жертвы.

Единственный добрый знак заключался в том, что лихорадка, казалось, оставила наш дворец в покое. Много рабов умерло, но из воинов не пострадал почти никто. Только одного унесла болезнь, все остальные уже могли носить оружие.

Вскоре мы узнали, что Жрец Унгит также оправился от болезни. Болел он очень долго, потому что, уже перенеся лихорадку один раз, подхватил ее снова, так что чудом остался в живых. Самым страшным было то, что мор уносил по большей части детей и молодежь, а старики, как правило, выживали. На седьмой день после выздоровления Жрец пожаловал во дворец. Царь увидел в окно Жреца со свитой (я тоже заметила их), удивленно поднял брови и сказал:

— Хотел бы я знать, для чего старая развалина прихватила с собой стражу? Надо сказать, что у Дома Унгит была своя, отдельная стража, подчинявшаяся только Жрецу. Стражники из ее числа, вооруженные копьями, в немалом количестве следовали во дворец; четверо несли паланкин, в котором восседал Жрец. Не доходя до ворот, стражники сложили копья, но сами последовали за паланкином.

— Что это? — спросил вслух отец. — Измена или просто бравада?

Затем он отдал какой-то приказ начальнику дворцовой стражи. Не думаю, чтобы он хотел довести дело до драки. Скорее этого хотелось мне. Я была еще молода и глупа и никогда не видела, как бьются между собой мужчины. Поэтому мне не было страшно — напротив, меня охватило какое-то приятное волнение.

Паланкин поставили на землю, и Жрец вышел из него. Он очень постарел и совсем ослеп, так что девушки из Дома Унгит вели его под руки. Я и раньше видела служительниц Унгит, но только при тусклом свете факелов внутри Дома. Под ярким солнцем они выглядели очень странно в своих огромных париках, уложенных при помощи воска. Лица их были так сильно накрашены, что казались деревянными масками. Только эти две девушки и Жрец вошли во дворец, воины же остались снаружи.

— Заприте за ними двери! — распорядился отец. — Не думаю, чтобы старый волк сам полез в западню, если у него недоброе на уме. На всякий случай будем все же осторожны.

Девушки ввели Жреца в Столбовую залу и усадили его в поставленное для него кресло. Напряжение утомило старца, и он долго переводил дыхание, перед тем как заговорить. В молчании он по-старчески двигал челюстями, словно жевал что-то беззубыми деснами. Девушки неподвижно стояли по сторонам кресла и смотрели на нас лишенными всякого выражения глазами. Запах старости, запах благовоний и притираний, которыми умащались девушки, наполнил дворец. Так пахла Унгит, так пахла святость.

Глава пятая

Отец приветствовал Жреца, сказал, что радуется вместе с ним его выздоровлению, и приказал подать вина. Но Жрец сделал протестующий жест рукой и промолвил:

— Не надо вина, Царь! Я дал обет, что не буду вкушать ни вина, ни пищи, пока не передам тебе то, что велела сказать богиня.

Голос его был тихим, речь — медленной, и тут я впервые заметила, как сильно исхудал он за время болезни.

— Как тебе будет угодно, слуга Унгит, — сказал Царь. — Говори!

— Я буду говорить с тобой, Царь, от лица Унгит, от лица всех старейшин и знатных людей Глома…

— А их волю как ты узнал?

— Мы все собрались — по крайней мере все те, от кого что-то зависит, — вчера вечером и совещались до зари в Доме Унгит.

— Вы совещались, чума вас побери! — вскричал мой отец, и лицо его перекосилось от гнева. — Что это за новости? Вы собираетесь, не спросив позволения у вашего Царя, более того — даже не оповестив его!

— Нам не было нужды в тебе, Царь! Мы собрались не для того, чтобы выслушать, что скажешь нам ты. Мы собрались, чтобы решить, что скажем тебе мы.

Глаза отца налились кровью.

— Мы собрались, — продолжал Жрец, — и вспомнили все беды, которые обрушились на нас. В стране голод, и ему не видно конца. В стране мор. В стране засуха. Стране грозит война не позже начала весны. Страну опустошают львы. И наконец, нас нет наследника престола, и Унгит прогневана этим…

— Довольно, — закричал Царь. — Старый дурак, неужели ты думаешь, что только ваши ослиные головы болят от этих забот? Как ты сказал: Унгит прогневана? То почему же Унгит не вмешается и не поможет нам? В жертвенной крови тельцов и овнов, которую я пролил для нее, мог бы плавать целый флот!

Жрец уставился на Царя так, словно видел его своими слепыми глазами. И только теперь я поняла, что худоба сделала его похожим на грифа-стервятника. И от этого он стал еще страшнее прежнего. Отец не выдержал слепого взгляда и отвел глаза.

— Ни бычья, ни баранья кровь не утолит жажды Унгит и не очистит нашей земли в ее глазах, — заговорил Жрец. — Я служу богине уже пятьдесят, нет, целых шестьдесят три года — и одно я знаю точно: гнев Унгит не бывает беспричинным и отвратить его может только очистительная жертва. Я приносил жертвы еще при твоем отце и отце твоего отца, и я знаю хорошо, о чем я говорю. Задолго до того как ты вступил на трон, в наши земли вторглось войско царя Эссурского. Это случилось потому, что один из воинов твоего деда познал собственную сестру, и она понесла и родила ребенка, которого воин убил. За это он был проклят богиней. Мы узнали, в чем дело, принесли проклятого в жертву, и гнев богини прошел. Наши воины перерезали эссурцев как стадо баранов. Твой отец мог бы рассказать тебе, как одна молодая женщина, еще совсем дитя, втайне прокляла имя сына Унгит, бога Горы. И через это случился потоп, ибо она была проклята. Мы нашли проклятую, и тогда Шеннит вновь вошла в свои берега. И ныне проклятие навлек на нас тот, кто возмутил Унгит своими поступками, но на этот раз гнев богини велик как никогда. Поэтому мы и собрались прошлой ночью в Доме Унгит, чтобы найти того, кто навлек на себя ее проклятие. Любой из нас мог оказаться проклятым, но это не остановило нас. И я тоже согласился с этим решением, хотя проклятым мог оказаться и я — и даже ты, Царь. Мы были единодушны в своем решении, потому что знали: беды не оставят нашу страну в покое, пока не свершится очищение. Унгит должна получить причитающееся ей. На этот раз ей мало овна или даже тельца.

— Богиня просит человеческой крови?

— Да, — сказал Жрец. — Унгит просит человеческой крови.

— Но у меня нет сейчас в плену ни одного врага! Если поймают какого-нибудь вора, я сразу же велю зарезать его на жертвеннике Унгит, если таково ее желание.

— Вор не утолит голода Унгит. Ты это и сам прекрасно понимаешь. В жертву должен быть принесен проклятый. Или проклятая. А вор — это все равно что телец или овен. Речь идет не о простом жертвоприношении, нам нужна Великая Жертва. В горах снова видели Чудище. Это верный знак того, что нужна Великая Жертва. Проклятого нужно отдать Чудищу.

— Чудище? Мне ничего об этом не сказали…

— Видно, не все новости доходят до царей. Бывает, они даже не знают, что творится в их собственном дворце. Но я знаю все. Долгими ночами я лежу и не сплю, и Унгит рассказывает мне обо всем. Она поведала мне, что некоторые смертные дошли до подражания бессмертным богам. Они присваивают себе почести, на которые имеют право только небожители…

Я посмотрела на Лиса и беззвучно шепнула ему краешком губ:

— Редиваль…

Царь встал и заходил по зале, скрестив за спиной руки.

— Ты впал в детство, старик! Никакого Чудища нет — все это бабушкины сказки.

— Ты прав, Царь, — спокойно промолвил Жрец. — Именно во времена твоей бабушки Его в последний раз и видели. Мы принесли Великую Жертву, и Оно ушло.

— И на что же Оно похоже? — недоверчиво спросил отец. — Видел-то Его кто?

— Кто видел Его вблизи, ничего уже нам не расскажет, Царь. Но живы те, кто видел Его издалека. К примеру, видел Его начальник царских пастухов. Было это в ту самую ночь, когда появился первый лев. Пастух пошел на льва с горящим факелом и в свете факела увидел Чудище. Оно было позади льва — большое, черное и ужасное видом.

Когда Жрец сказал это, отец подошел к столу, где лежали таблички и другие письменные принадлежности. За этим столом сидели мы с Лисом. Отец наклонился, и Лис что-то шепнул ему на ухо.

— Хорошо сказано, грек! — воскликнул отец. — Повтори-ка это служителю Унгит!

— С царского позволения, — сказал Лис, вставая, — не следует придавать слишком много значения россказням пастуха. В руках у него был факел, следовательно, лев должен был отбрасывать большую черную тень. Человек этот был испуган и не вполне проснулся. Тень показалась ему чудовищной тварью.

— Это все греческая премудрость, — перебил его Жрец. — А у нас в Гломе не принято спрашивать мнения раба, даже если он — царский любимчик. Пусть это была тень — что с того? Многие полагают, что Чудище и есть тень. Но если эта тень придет к нам в город, всем нам не поздоровится. Ты сам ведешь свой род от богов, и тебе нечего бояться. Но простые люди устроены иначе. Страх сделает их неуправляемыми, и даже мое слово не сможет остановить их. Они сожгут твой дворец у тебя на глазах. Они сожгут тебя вместе с ним. Принеси Великую Жертву — и ничего этого не случится.

— Но как это делается? — спросил Царь. — На моей памяти Великую Жертву не приносили ни разу.

— Ее приносят не в Доме Унгит, — объяснил Жрец. — Жертву отдают Чудищу. Тайное знание говорит, что Чудище — сын Унгит, или сама Унгит, или они оба в одном лице. Жертву отводят на вершину Горы, привязывают к Священному Древу и оставляют. Чудище приходит за ней само. Вот почему ты оскорбил Унгит, Царь, предложив ей в жертву вора. Великая Жертва должна быть чистой, ибо она становится женихом Унгит, если это мужчина, или невестой ее сына, если это — женщина. Когда жертва мужского пола, то в Чудище вселяется Унгит, когда женского — сын Унгит, и Чудище возлегает с жертвой. Но Великую Жертву называют также Ужином Унгит, потому что Чудище пожирает ее… а может, и нет… много разного говорят об этом. Это — великая тайна, величайшая. Некоторые утверждают, что для Чудища пожирать и любить — одно и то же. Ибо на священном языке мы говорим, что, когда женщина возлегает с мужчиной, она пожирает его. Вот почему ты заблуждаешься Царь, полагая, будто жалкий вор, или дряхлый раб, или трус, сдавшийся во время битвы, могут послужить Великой Жертвой. Самое чистое создание в наших краях — и то будет недостойно сочетаться с Чудищем.

Я заметила, что лоб отца покрылся испариной. В зале витало ощущение чего-то святого, таинственного и ужасного. И тут Лис не выдержал.

— Хозяин! — вскричал он. — Позволь мне сказать!

— Говори! — разрешил Царь.

— Неужели не ясно, хозяин, что служитель Унгит говорит бессмыслицу? Тень него — это животное, которое притом еще и богиня и бог в одном лице, и любит оно пожирая предмет любви! Да шестилетний ребенок не поверит таким сказкам! Еще недавно Жрец говорил нам, что в жертву должен быть принесен проклятый — иными словами, самый плохой и гнусный из наших граждан. Теперь же он говорит, что супругом Чудища может стать только самое чистое существо во всем нашем краю, для него это будет не наказанием, а великой честью. Спроси его, где же здесь правда. Он противоречит сам себе!

Когда Лис только начал говорить, в моей груди проснулась надежда, но когда он смолк, эта надежда умерла. Лис повел свою речь не так, как было нужно. Я знаю что с ним случилось: он забыл о своей обычной осторожности, забыл даже в какой то степени о своей любви к Психее, о желании спасти ее. Просто слова Жреца настолько противоречили здравому смыслу, что грек не выдержал и вспылил. (Мне довело узнать позже, что не только греки, но и все люди, наделенные ясным рассудком живой речью, поступают в подобных случаях так же неосторожно.)

— Может быть, хватит с нас на сегодня греческой премудрости, Царь? — сказ Жрец. — Я не так глуп, и я не позволю рабу поучать меня. Я тоже люблю побаловаться тонкими рассуждениями, но от них поля не начнут приносить урожай, а небеса не прольются дождем. А жертва, как мы знаем, нужна именно для этого. Этот грек твой раб, стал рабом, потому что на поле боя он бросил оружие, позволил взять его в плен, вместо того чтобы пронзить себе сердце копьем, как настоящий воин. Что может понимать в божественных делах, которые требуют от человека смелости и веры. Я имею дело с богами уже давно. Три поколения сменились на моей памяти. Я знаю что боги крутят нами как хотят, что мы для них — не больше чем пузыри, которые вмиг возникают на речной глади. Воля богов не видна нам так ясно, как буквы в греческой книге, — трудно понять, чего они хотят от нас. Там, где пребывают боги, царит тьма, а не свет. Им принадлежат наши силы и наши жизни, а вовсе не наши речи и знания. Святое знание не такое, как вода, оно — не легко и прозрачно, оно — темно и вязко, как кровь. Нет ничего невозможного в том, чтобы проклятый был в одно и то же время и самым лучшим и самым худшим из нас.

В полумраке служитель Унгит казался мне похожим на ту самую зловещую птицу, которую изображала маска, висевшая у него на груди. Голос его, по-прежнему негромкий, обрел силу и больше не казался голосом дряхлого старика. Я посмотрела на Лиса и увидела, что тот опустил глаза вниз. Видно, то, что сказал Жрец про плен и про битву, задело его за живое. Если бы я была царицей, я бы не раздумывая приказала тут же повесить Жреца и провозгласить царем Лиса. Но тогда у меня еще не было никакой власти.

— Ладно, не будем спорить, — пробурчал Царь, не переставая расхаживать быстрым шагом по зале. — Я не жрец и не грек, я в этих делах ничего не понимаю. Мне всегда казалось, что я — царь, не так ли? Продолжай, старик!

— Для того чтобы найти, на кого пало проклятие, мы стали кидать священный жребий. Сперва мы спросили, не из простонародья ли проклятый, но оракул сказал, что нет.

— Так-так! Продолжай, продолжай!

— Я не могу говорить быстро, — возразил Жрец. — Мое горло еще слишком слабо. Итак, мы спросили у оракула, не следует ли нам искать проклятого среди старейшин. Но оракул снова ответил «нет».

Лицо Царя после этих слов пошло пятнами: казалось, что в нем борются друг с другом страх и гнев, и непонятно было, что возьмет верх.

— Затем мы спросили, не среди высокородных ли искать проклятого. Оракул снова сказал «нет».

— И что вы спросили тогда? — тихо сказал Царь, подступив к Жрецу и склонившись над ним.

Жрец спокойно продолжил:

— И тогда мы спросили, не следует ли нам искать проклятого в царском дворце. И оракул сказал нам: «Да!»

— Ага! — едва слышно сказал Царь. — Ага! Я так и думал. Я понял с самого начала, к чему ты клонишь. Измена, прикрытая божественными речами. Измена.

И тут мой отец сорвался на крик:

— Измена! Измена! Стража! Бардия! Где мои воины? Где Бардия? Бардию ко мне! Гремя доспехами, стражники влетели в залу. Впереди бежал начальник стражи по имени Бардия — человек, безмерно преданный моему отцу.

— Бардия! — сказал Царь, обращаясь к нему. — У ворот дворца собралось слишком много народу. Возьми с собой отряд воинов и пронзи копьями изменников, которые засели у наших ворот. И чтобы ни один не остался в живых, понял? Пленных не брать!

— Ты приказываешь убить людей из храмовой стражи, повелитель? — переспросил Бардия, переводя взгляд с Царя на Жреца и обратно.

— Храмовых крыс! Храмовых евнухов! Как ты смеешь называть этот сброд храмовой стражей! — закричал Царь. — Может, ты боишься их? Да я тебя!.. Да я!..

— Не делай глупостей, Царь! — сказал Жрец. — Все люди Глома взялись за оружие. У каждой двери дворца уже стоит по отряду вооруженных воинов. Их в десять раз больше, чем твоих людей. К тому же твои люди не окажут сопротивления. Будешь ли биться против Унгит ты, Бардия?

— Неужто ты предашь меня, верный Бардия? — вскричал Царь. — Ты ел мой хлеб и пил мое вино. Мой щит спас тебя от смерти, когда мы бились с врагом в чащобе Барина.

— Ты спас мне тогда жизнь, Царь, — сказал Бардия. — Я никогда не забуду этого. Пусть Унгит поможет мне спасти твою. Мой меч всегда будет служить трону Глома и богам Глома. Но если и трон и боги не в ладу между собой, они должны сперва разобраться сами, а затем звать меня на помощь. Я воин, а не колдун, я не обучен воевать с богами и духами.

— Ты не воин, а баба! — заорал Царь. — Убирайся! Я разберусь с тобой позже! Бардия отдал честь и с достоинством удалился: видно было, что он обиделся на Царя не больше, чем взрослый пес обижается, когда зарвавшийся щенок укусит его за хвост.

Как только дверь затворилась за Бардией, Царь, с побелевшим лицом, встал, выхватил из ножен клинок (тот самый, которым он убил в свое время мальчика-виночерпия), одним кошачьим прыжком метнулся к креслу Жреца и приставил клинок к груди старика, так что острие его разрезало ткань священной одежды и уткнулось в дряблую кожу.

— Старый дурак! — прошипел он. — Чего стоит весь твой заговор теперь? Ты чувствуешь, как щекочет тебя мой клинок? А если я поверну его вот так? Или вот так? Я могу вонзить его в твое сердце медленно или быстро, выбирай сам. Чего стоят твои трутни, которые вьются вокруг дворца, если царица улья в моих руках? Что ты на это скажешь?

Я никогда не видела человека, который держался бы в подобном положении с таким спокойствием, как это делал Жрец. Люди начинают волноваться, если им между ребер приставить палец, не то что острый клинок. Но у Жреца на лице не дрогнул ни один мускул. Бесстрастным голосом он произнес:

— Вонзай клинок быстро или медленно, Царь, мне это все равно. Великая Жертва будет принесена, даже если ты убьешь меня. Моя сила от Унгит и слова мои от Унгит. И мертвый я не оставлю тебя, потому что жрецы умирают не так, как простые смертные. Они возвращаются. Тень моя будет посещать твой дворец ночью и днем. Она будет невидимой для всех, Царь. Для всех, кроме тебя.

Лис учил меня, что Жрец — просто очень хитрый человек, который произносит от лица Унгит то, что ему выгодно. Цель его, по словам учителя, заключалась в том, чтобы увеличить свою власть и богатство и извести своих врагов. Но в тот миг я поняла, что дела обстоят значительно хуже: Жрец на самом деле верит в Унгит. Я видела, как он сидит, не шелохнувшись, с клинком, приставленным к самому сердцу, и смотрит на Царя незрячими глазами, и я осознала, что я сама верю в богиню не меньше, чем Жрец. Не смертные люди ополчились против нас: зала была полна незримых сил, наполнена невидимым ужасом.

Зарычав, как раненый зверь, отец мой вернулся к своему креслу, устало откинулся и провел руками по лицу.

— Продолжай! — сказал он Жрецу. — Говори все.

— Затем, — сказал Жрец, — мы спросили у оракула, не Царь ли проклят богиней. И оракул сказал нам: «Нет!»

— Что? — изумленно спросил Царь. И дальше случилось то, о чем я до сих пор вспоминаю со стыдом. Лицо моего отца просветлело. Мне даже почудилось, что он с трудом удержался от смеха. Я полагала, что он чувствовал, что речь идет о Психее, и боялся за свою дочь, но оказалось, что все это время он думал только о себе. О нас он и не вспоминал. Однако при этом все утверждают, что на поле боя он был смельчаком, и у меня нет никаких оснований им не верить.

— Продолжай! — сказал он заметно изменившимся голосом, словно он помолодел на добрый десяток лет.

— Оракул сказал, что проклятие пало на твою младшую дочь, Царь. Проклятая — это она. Царевна Истра должна принести себя в жертву Чудищу.

— Какой ужас! — сказал Царь печальным и взволнованным тоном, но я видела, что он притворяется. Ему было просто стыдно, что кто-то может услышать облегчение в его голосе. И тут я обезумела. Я кинулась к его коленям, обняла их, как это делают просители. Я плакала, умоляла, говорила какие-то нелепые слова, называла его отцом первый раз в моей жизни. Мне показалось, он только обрадовался тому, что ему предоставился случай отвлечь внимание от собственной персоны. Он пнул меня ногой так, что я сильно ударилась о каменный пол, затем схватил за плечи и отшвырнул прочь.