- 日々の思い

- 強靭

- 聖書

- 五旬節

- 神・聖神(せいしん)

- 忍耐

- とげ

- 斎

- ニコライ堂

- 種まきの譬

- 謙遜

- 祈り

- 平安

- 信者の生活

- 聖堂

- 祭日

- 罪人の死

- 悔い改め

- 交わり

- 永遠のいのち

- 長寿

- 十字架

- 主の審判

- 教会

- 誇り

- 顔

- 青年

- 戦い

- 墓地

- エフレムの祝文

- 成長

- 聖使徒の声

- 調和

- 神の役者

- 聖使徒の斎

- 大斎の祈り

- オプチナにて

- 主の降誕祭 1月7日(12月25日)

- 主の洗礼祭 1月19日

- 主の迎接祭 2月15日

- 大斎

- 聖枝祭

- 復活大祭

- 主の昇天祭

- 聖神降臨祭

- 主の顕栄祭(変容祭) 8月19日

- 生神女誕生祭 9月21日

- 生神女就寝祭 8月28日

- 生神女庇護祭 10月14日

- 前駆授洗イオアン誕生祭 7月7日

- 前駆授洗イオアン斬首祭 9月11日

- 亜使徒大主教聖ニコライ祭 2月16日

- 聖使徒ペトル・パウェル祭 7月12日

- 聖セルギイ祭 10月8日

- 論考

- 「アメリカ号」からの手紙

- 聖ニコライとセルギイ府主教

- ──セルギイ府主教の晩年──

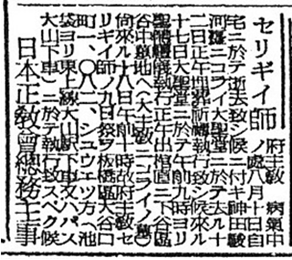

- セルギイ府主教の死亡広告

- 山下りん

- 中井 木菟麿(つぐまろ)

- イサイヤ水島行楊のアルバム

- 「ニコライ聖堂」とワルワラ・ブブノワの聖像

- 復活祭の紅卵

日本ハリストス正教会首座主教による随筆・論考集

まえがき

教会に奉職してから様々な印刷物に文章を残してきた。その多くは短いものであり、読者の対象も限られており、人々の目に触れることは少なかった。

拙著におさめた前半部分の「日々の思い」は、私がまだ若い頃、東京復活大聖堂の司祭時代に編集を担当した「ニコライ堂だより」や教団機関紙の「正教時報」の編集後記のコラムや巻頭の祭日についての記事で構成されている。

後半部分の「論考」は、日本正教会史の中であまり知られていない事柄について考察したもので「正教時報」に掲載された。

「香爐のかをり」と題したのは、聖職に就いてからいつも乳香の香りの中にあったからである。大斎の祈祷に「願わくは我が祈りは香爐の香りの如く~」という一節があるが、私がこれまで振ってきた香爐から生まれた香と煙が教会の祈りとなったように、本書が「正教のかをり」として記憶されれば幸甚である。

日々の思い

強靭/聖書/五旬節/神・聖神/忍耐/とげ/斎/ニコライ堂/種まきの譬/謙遜/祈り/平安/信者の生活/聖堂/祭日/罪人の死/悔い改め/交わり/永遠のいのち/長寿/十字架/主の審判/教会/誇り/顔/青年/戦い/墓地/エフレムの祝文/成長/聖使徒の声/調和/神の役者/聖使徒の斎/大斎の祈り/オプチナにて

|祭日|

主の降誕祭/主の洗礼祭/主の迎接祭/大斎/聖枝祭/復活大祭/主の昇天祭/聖神降臨祭/主の顕栄祭(変容祭)/生神女誕生祭/生神女就寝祭/生神女庇護祭/前駆授洗イオアン誕生祭/前駆授洗イオアン斬首祭/亜使徒大主教聖ニコライ祭/聖使徒ペトル・パウェル祭/聖セルギイ祭

強靭

「神は勇めども肉体は弱し」とお弟子たちをいましめたのは、主イイススがゲフシマニヤで祈った時であった。

「儆醒せよ、祈祷せよ、誘惑に入らざらん為なり」とお弟子を励ましている。

私たちは肉体と霊を持つ者として、その両方に備えなければならないし、その調和をはからなければならない。

聖書に記されているイイススは「強靭」である。あの 40日間の荒野での祈りと斎で悪魔の誘いをはねつけたのは、この「強靭」さである。「強靭」とは単に体力的に勝れているとか、気丈な心を持つというものではない。

強くてねばりのあることである。これを聖使徒パウェルはコリンフの教会の人々に「爾等儆醒せよ、信に立て、勇め、堅固なれ」と言い、さらに「凡の事、愛を以て行え」と言った。

祈り、斎をしてもその基に愛が無ければむなしい、主イイススはこの愛の実践を私たちに示されたお方である。

聖書

聖使徒パウェルは愛弟子ティモフェイへの手紙の中で、聖書が「ハリストス・イイススに対する信仰によって救いに至る知恵をあなたに与えうる書物」と述べ、信者の生活での聖書の位置を諭した。

聖金口イオアンは当時の信者たちへの訓戒で、あなた方は世間の有名人のことはその出生地から、経歴、業績、性格さえも熟知しているのに、聖書に記されている人々についてはあまりにも無知すぎると嘆いた。

聖金口イオアンは当時の信者たちへの訓戒で、あなた方は世間の有名人のことはその出生地から、経歴、業績、性格さえも熟知しているのに、聖書に記されている人々についてはあまりにも無知すぎると嘆いた。

「我が日用の糧を今日我らに与えたまえ」と祈る私たちが、その糧の最大の宝庫である聖書から糧を求めない法があろうか。

聖書に無知であるということは、私たちの「主」であるハリストスに対して無知でもあるということである。主人に対して無知な僕や婢などあろうはずがない。

どんな仕事や生活にも最低限知らなければならないことがあり、やがてそれが身につくようになる。そして「信者」にもそれが求められる。

五旬節

聖神降臨祭までの間、教会では花経と呼ばれる五旬経が読まれ、年の中で最も華やかな時期をむかえる。聖堂内は白一色、また樹々の緑もいっそう鮮やかさを増すころだ。

昔、教会では復活祭を期に洗礼を受ける習慣があったが、それから続く五旬節の間が信仰生活の学びの時であった。教会の祈りの中で福音書がイオアン伝から読み始められるのも、信仰の奥義、教会の機密の意義を明らかにしているからだ。

歓びの時がまた新しい生活の学びの時であることを忘れたくないものである。すでに教会の生活が長い人たちも全く同じだ。

洗礼の日に着たあの純白の衣を憶えているだろうか。長く着ていれば汚れるし、傷む。洗わなければならないし、綻びは縫わなければならない。

神・聖神(せいしん)

サロフの聖セラフィムは信仰生活の目的は神・聖神を獲得することだと言われた。

斎、祈祷、施し、またハリストスの御名によるあらゆる善行も、神・聖神を獲得するための手段でしかないと言われるのだ。

学び、奉仕、親睦と多様な集まりや活動も、その活動自体が目的ではなく、私たち一人の信者がより高い信仰の道を歩むための助けとして教会の中の諸会合があるといえよう。

聖神の獲得と言うことを忘れた人々に、ある聖師父は言う、「ひたすら善行ばかり夢中で考えることは、神から離れた生き方であり、その道は地獄の底へと行き着く」と。

忍耐

聖使徒パウェルはへブル人への手紙で「あなたがたは罪と取り組んで戦う時、まだ血を流すほどの抵抗をしたことがない」と書いている。

これは私たちに宛てられたパウェルの叱咤激励の教えでもある——。

パウェルの牧会書簡と呼ばれるものは、当時生まれたばかりの教会で起きた色々な問題を前にした人々に、励ましの言葉を伝えるものである。パウェルはどの手紙でも教会の信者に「忍耐づよくあれ」と言い、「神にあって、その偉大な力によって、強くなりなさい」(エフェス6:10)とも言う。

パウェルの牧会書簡と呼ばれるものは、当時生まれたばかりの教会で起きた色々な問題を前にした人々に、励ましの言葉を伝えるものである。パウェルはどの手紙でも教会の信者に「忍耐づよくあれ」と言い、「神にあって、その偉大な力によって、強くなりなさい」(エフェス6:10)とも言う。

私たちが今、現実の信仰生活の中でさまざまな問題に遭う時はどうだろうか。

あまりにも弱すぎることはないだろうか。

パウェルは「鍛えられる者に、平安の義の実を結ばせる」と励ましているが、私たちは忍耐をもって、たくましさを持って、この言葉に何時こたえることができるだろうか。

とげ

聖使徒パウェルは「私の肉体に一つのとげが与えられた」と語った(コリンフ後12:7)。

このパウェルの「とげ」については古くから多くの聖師父や神学者たちが様々な推測をめぐらせた。パウェルがこの「とげ」に苦しんだであろうことは「離れ去らせて下さるようにと三度も主に祈った」とあるとおりである。

しかし、パウェルはこの「とげ」は「自分が高慢にならないように」あたえられたものだと自覚し、この「とげ」こそが自分の弱さを含めて自身の姿を見直し、確認することの手立てだとも言う。

この「とげ」は何もパウェルだけに与えられたものではない。私たち自身にもこの「とげ」が一人一人に与えられていることに気付くことはないだろうか? 自分にとってひどく苦しいもの、またつらい思いをさせるものなど一見、ハンデと思えるものこそ自分自身を見直す鏡となるのだ。

人間には常に「高ぶり」という誘惑がとりまき、時には自分を見失う事もある。その時こそ、この「とげ」という神の賜物が自分が何ものであるかを知らしめてくれる。

シリヤの聖イサークは「弱さの自覚はその人にとってすべての善いこと、美しいことの基礎となり、始まりとなる」と言う。

斎

聖金口イオアンは「斎とは、ただ口によってではなく、目や耳や手足や体のあらゆる部分によって守らなければならない」と言う。

斎が食べ物の節制だけでは本当の意味の斎とはならず、単なる禁欲で終わってしまう。

主イイススは「祈りと斎」によらなければ——と両者の一致を教えられた。

斎とはそれ自体が目的ではなく、より熱心な祈りを助けるものであり、神と出会いの準備として行われるものである。モイセイの斎、イリヤの斎がそうであった。

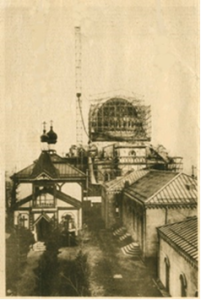

ニコライ堂

東京復活大聖堂が建てられて百余年。創建当時から「ニコライ」の名は日本中に知れわたり、聖堂はすぐに「ニコライ堂」と呼ばれ、異国情緒をかもし出す独特な姿と鐘の音によりすぐに東京の名所となる。当時の教会報には月ごとの参詣人の数が記されており、かなりの数字が残されている。とにかく珍しい存在だったのだ。歌人の与謝野鉄幹、晶子の夫婦はわざわざ近くに引越してきたくらいである。

詩人たちは詠み、画家たちもニコライ堂を描き、「ニコライ堂」は多くの人々に親しまれてきた。——現在もそうである。

しかし私たち信者が思い起こしたいのは、聖堂は名所旧跡だけの存在ではないということだ。聖堂は「聖なる場所」であり、人々を聖に導く所である。特にニコライ堂は聖ニコライがそこで祈り、この場所に住まわれ、不朽体が安置されている聖地なのだ。聖地というとどこか外国の特別な場所のように思ってしまうが、私たちにとって一番身近な所がその地なのである——。

「聖」なるものと邂逅できる場所としてのニコライ堂を忘れてはなるまい。しかし、それも自分の中に聖なるものに向かおうとする思いがなければ隠れてしまうのである。

ひとはのどに渇きをおぼえると水を求めるが、同じように人は霊に渇きをおぼえる時もある。

主イイススは「私が与える水は、その人のうちで泉となり、永遠の命に至る水がわきあがるであろう」(イオアン4:14)とサマリヤの女に言われたが、その水をのめる井戸が聖堂と言えよう。そして人が聖なるものを求めるのは人が神にますます肖るように創造されたためであり、それが人の生命を全うするということである。

種まきの譬

イイススは多くの譬を用いて福音の真理を明かされたが、そのひとつに「種まきの譬」と呼ばれるものがある。

この譬はまかれた種すなわち「神の言葉」が四種類の地に落ちた後、どのような成長の実を結ぶかを示されたものである。種まく人とは主イイススご自身であることは明白だが、まかれた種とは神の成聖の恩寵であると聖師父たちは説く。

「種まきの譬」とは、私たちが聖体礼儀にあずかる時の心得をあらわしていると言われる。「良い地にまかれた種は百倍もの実を結んだ」とイイススは語られたが、この良い土地を自分自身につくることが求められるのである。

聖体礼儀の目的は、信者が領聖することによって神の聖と交わり、成聖されることであるが、それにふさわしい「良き地」を私たちが耕さなければならないのだ。準備が必要なのである。

前晩祷や時課祈祷への参祷はもちろん、主イイススが求められているのは私たちの霊と体との潔浄であり、神への愛、信仰、領聖への渇望である。

謙遜

領聖前の祈りの中に「衆罪人の中我第一なり」という一節があるが、本当にそのように自認できるならば、人との交わりの中に生じる争いも愁悶も生じることはないだろう。

聖ニコライは領聖についての説教で、私たちが領聖する時に必要な準備の第一として、「謙遜の心を有して、各々己の罪を認め、他人の罪を算えず、謙遜にして渡世せざるべからず」と説かれたが、神に赦しを願う自分が、もし人を赦し、人を受け入れることができないとしたらどうであろう。毎日となえる天主経の「我らに債ある者を我ら免すが如く、我らの債を免し給え」という、祈りも虚しいものでしかあるまい。

謙遜とは忍耐であり、何よりも愛であると教えたのはシリヤの聖エフレムであるが、さらに階梯者聖イオアンは、あらゆる侮辱を喜びと共に受け入れる心をもつことであるという。自分で見えない自分の姿を映し出す神の言葉として受けなさいというのだ。

祈り

砂漠の師父アガフォンは、すべての徳の修行の中で最大の努力を要するものは人が神に祈ることだと言う。

砂漠の師父アガフォンは、すべての徳の修行の中で最大の努力を要するものは人が神に祈ることだと言う。

人が神に祈ろうとする時、悪霊たちはあらゆる手段を使って人の心を神から遠ざけようとするからである。

祈ることのむずかしさをあらためて思い出してみる。

——短い祈祷文さえも唱えられないこともある。

師父アガフォンは「人は他のすべての修業を忍耐によって獲得し、安息する。しかし、祈ることは息を引き取るまで闘いが必要である」と祈ることのむずかしさを教える。

平安

復活の主がお弟子たちの前に現れた時、まず最初に発せられたのは「爾等に平安」という祝福の言葉であった。

また教会の祈りでは「我ら、安和にして主に祈らん」との祈願から始められる。

14世紀のギリシャの神学者カヴァシラスは、この「安和」と言う時には語の中に「痛悔と感謝」の意味が含まれていると注解する。

神に憐れみを乞う祈りとはすでに自己を正当化する心はなく、審判者であるハリストスの仁慈と仁愛にすべてを委ね、自己の悪を認める姿であるというのだ。

そして、人が真実、痛悔と感謝の中にあるならば神からの賜物として思慮と謙遜という「平安」が与えられるとも言う。

しかし、この事が成るのはまず自己の訓練が必要であり、そこに神の恩寵としての平安が降るのである。聖使徒パウェルはこれを「あらゆる人智を越える神の平安」と言う。

信者の生活

聖神降臨の後、当時の信者がどのように過ごしていたかを使徒行伝は次のように伝えている。

「…… 一同はひたすら、使徒たちの教えを守り、信徒の交わりをなし、共にパンをさき、祈りをしていた。」(行伝 2 : 42)

この姿が教会の信者の本来の姿である。時代も場所が変わったとしてもこれは変わることはない。行伝にはさらに「日々心を一つにして、絶えず宮もうでをなし、家ではパンをさき、よろこびと、まごころとをもって食事を共にし、神を讃美し」とある。

信者の生活の中心には常に聖体礼儀があり、御聖体を分かち合い、また一人一人が真実、ハリストスと体合することで教会という一つの体を成長させていったのだ。

アレキサンドリアの聖キリルは「私たちはハリストスの聖なる体(聖体)によって、同じハリストスに結ばれているので、私たちの五体を自分のものというよりはハリストスのものと見なすべきです」とその成聖の恩寵を説いている。

聖堂

関東大震災で復活大聖堂が崩れ落ち、教会が存亡の危機にあった時、府主教セルギイは全国の信者に教書を発する。

聖堂再建の募金を募ったものではない。

当時、教会は聖ニコライの時代からの世代交代期であり、信者も初代から二代、三代の時代に入った時であった。

かつて聖ニコライが「彼らにおいてキリスト教は生き生きとしており、活力がある」と言われた信者の多くは永い眠りに就いていた。

大聖堂の崩壊は聖堂の破壊のみならず、教会の実情を象徴するものであった。

この時、府主教セルギイは大聖堂復興のためには信者一人一人が領聖をし、己を養えと全信徒を励ましたのである。教会生活の中心には領聖を目的とする聖体礼儀があり、その為に聖堂があることを示すものであった。

今、再び平成の大修復が行われているが、もし私たち一人一人が領聖し己を養うことがなければ、真の修復となりえないことを歴史は教える。

祭日

12月に入ると教会では降誕祭の聖歌が歌いはじめられる。教会の祭日とはただその日だけのものではなく、祭日によって異なるが私たちがその日をむかえるにふさわしい心と体を準備するための期間が設けられている。

12月に入ると教会では降誕祭の聖歌が歌いはじめられる。教会の祭日とはただその日だけのものではなく、祭日によって異なるが私たちがその日をむかえるにふさわしい心と体を準備するための期間が設けられている。

復活祭前には大斎があり、降誕祭にはフィリップの斎がある。そして聖体礼儀に参祷し、領聖するためにも痛悔と禁食という斎があることを忘れてはなるまい。

しかし、ここで注意したいのは自分がいかに教会の規定に従って斎したとしても、自分を「ふさわしい者」と思ってはならないことである。そうであるならばそれは祈りの心から遠く離れたものである。

私たちが神に願うのは自分の至らなさを自覚し、なおかつ、そのような者であっても神の仁慈とあわれみをたのむものであり、「領聖預備規定」の早祷の聖師父たちの祈りがそのことを良く教えている。

罪人の死

ロシヤの古い伝承に、悔改めを主題にした話がある。

犯さない罪がないという大悪人の話で、この男は盗み、ためらいもなく人を殺したという。神さえ忘れ、悪魔に魂を売り渡したこの男にもやがて死ぬ時がくる。ところが魂が体から離れなかったのだ。死はやってこず、魂は苦しみ続けるが体から離れられない。

罪人には死はないということである——

この男は恐怖にとらわれ、この時になってやっと神を思い出したという。

「死ねなかった男」の話としてしられているが、この魂の行き場がない苦しみがいわゆる「地獄の苦しみ」と言えよう。

地獄の苦しみとは、この男のように生きながらにして私たちを襲うことも知らなければなるまい。苦しみ続けたこの男が願ったその死がかなったのは「悔改めと善行」の後であったと、この話は結ばれている。

死ねない苦しみもあるという話である。

悔い改め

砂漠の師父、聖大アントニイは「人間の偉大な業とは神のみ前に自分の過ちを認め、最後の息を引き取るまで試みを覚悟することだ」と語ったという。

この「神のみ前に自分の過ちを認める」ということが、愚かな私たちにとっては何とむずかしいことであろうか。

初めての人、アダムとエワがまさにそうであった。彼らの罪とは「食べるな」と命じられたことを守れなかったことばかりでなく、「この女が──」「へびが──」と過ちの責任を他に転嫁したことである。

聖大アントニイは「試みられない者は誰も天の国に入れない」と続けたが、もし私たちが「試み」に敗けることがあったとしても、神の前に正直であろうとするならば「罪人ノ死スルヲ欲セズ、其轉ジテ生キンコトヲ欲スル」神は手をさしのべてくださるであろう。

「人間の偉大な業」とは、神の前に正直であろうとする業であり、それは「悔い改め」という姿で表されるものである。

交わり

朝夕、手にする小祈祷書に収められている聖師父たちの祈りを目にする時、人の弱さと愚かさを思い知らされる。もちろんこれらの祈りは聖師父個人の悔い改めを表すだけのものではなく、私たちの祈りのガイドラインとして授けられたものだ。

多くの祈りが収められているが、どれも神と隣人への愛を失った時に自分の内や外に顕わになるものが示されている。

人を罵り、或は怒を含みて人を讒言し、或は人を憂いしめ、或は怒り、或は偽り…、或は貧者の我に来るを侮り、或は我が兄弟を傷ましめ、或は人の争いを起し、或は人を議し、或は驕り、或は誇り、或は憤り…、或は人の美善を見て心を悩まし、或は非礼の言を吐き、或は我が兄弟の罪を嘲けりて己が罪の数え難きを顧みず… (暮の祈祷文・第三祝文)

日々の暮らしの中で人との交わりの中に生じるものである。ここには人と人とをつなぐものはなく、乾いたむなしさだけが漂う。

永遠のいのち

主イイススは「永遠のいのちとは、唯一の、まことの神でいますあなたと、また、あなたがつかわされたイイスス・ハリストスとを知ることであります。」(イオアン17 : 3)

復活祭を迎えた喜びの中で、この「イイスス・ハリストスを知る」ということも考えてみたい。

主イイススは、ご自分を知るということが永遠のいのちであると言われるが、この「知る」という言葉の意味はどうだろう。

福音記者イオアンは、その手紙の中で「主を知る」ということは、主の御旨にしたがって生きることであるとし、「私たちは兄弟を愛しているので、死から命に移ってきた」(イオアン第一の手紙 3 : 14)と、「永遠のいのち」とは私たちが神と隣人との愛の交わりに生きることに他ならないことを教えられた。「知る」とは、イイススが示された新しい愛の掟を守ることである——。

長寿

「神に従う人は、若死にしても安らかに憩う。老年の誉れは長寿にあるのではなく、年数によって測られるものでもない。人の思慮深さこそ白髪であり、汚れのない生涯こそ長寿である」と旧約外典の「知恵の書」は人の生命を教える。

神に従う人の若死にを説いたものだが、この世での生において「悪が心を変えてしまわぬよう、偽りが魂を惑わさぬよう、彼を天に召された」のであり、もし「短い」と思われる一生であっても、神に正直に生きたならば「長寿を満たした」のである。

確かに私たちにとって肉親や親しい者の死は悲しいし、言葉では表すことのできない哀惜の思いもさけられないものである。

聖書は「人々はこれを見ても理解せず、心に留めようともしなかった」と続けるが、私たちがこの世に執着し、この世のものだけで生命を満たそうとするならば「主の配慮」も悟ることはできないだろう。

十字架

イエルサリムの聖キリールは「十字架に釘打たれた主を承認めることを恥じてはならない。あえて手で額の上に十字架を描き、食事の時にも、外出や帰宅の時にも、眠る時、起きる時にも、あるいは急いでいる時にも十字架の象りを描きなさい。十字架は苦難、困難の時に弱い者に賜われる恵み。信者はこれによって安らぎを得ることができます。そして悪魔に対しては恐るべき武器となるのです。」と教えている。

十字架挙栄祭をむかえる時、私たちの信仰生活にあって十字架という聖なる記号の意味について考えてみたいものである。

初代教会の信者は、迫害に屈することなく十字架を描くことによって自ら信者であることを表したという。

十字架を描くことによって私たちの心は神にむけられ、祈りはさらに深められていく。

主の審判

「何事をなすにも、お前の人生の終わりを心に留めよ」(シラ書 7 : 36)という言葉を耳にする時、聖ニコライの臨終の床を思い出す。

聖ニコライは病の床にあって自らの余命を覚った時「ああ、実に死ぬのは恐ろしい」と枕元にいたセルギイ主教に語ったという。(「大主教ニコライ師永眠前後」)

聖ニコライは続けて「この身体はなにも惜しいことはない。死、それでよろしい。しかしどこへ行きましょうか」と言い、「私は何の善きことをしましたか」と自問した。

「亜使徒」の働きをした聖ニコライがその人生を振り返った時「何の善いことをしたのか」と神の前に立つ自分の姿に思いをめぐらしたのである。マトフェイ伝 25章 31~46節の審判のたとえを思い起こさせる聖ニコライの嘆きであるが、主の審判とはいつか遠い未来のことではなく、今に生きる私たちの日々の行いの中にすでに始まっていることを忘れてはなるまい。

「亜使徒」の働きをした聖ニコライがその人生を振り返った時「何の善いことをしたのか」と神の前に立つ自分の姿に思いをめぐらしたのである。マトフェイ伝 25章 31~46節の審判のたとえを思い起こさせる聖ニコライの嘆きであるが、主の審判とはいつか遠い未来のことではなく、今に生きる私たちの日々の行いの中にすでに始まっていることを忘れてはなるまい。

教会

「ハリストスを基として、全身はすべの節々の助けにより、しっかりと組み合わされ、結び合わされ、それぞれの部分は分に応じて働き、からだを成長させ、愛のうちに育てられていくのである。」(エフェス 4:16)と聖使徒パウェルは教会員の役割を教えた。

大聖堂の修復が成り、教会が新たな歩みを始めようとする時、私たち信者が一人一人神から担う役割のあることを忘れずにいたいものである。

各々は神から賜った恵みをもって教会の成長に寄与しなければならないことはパウェルの言葉にあるとおりである。そしてパウェルは「愛の中に育てられていく」と説いている。

愛とは他者との交わりである。これはまず初めに神が人に与えて下さったものであり、神と人とをつないだものである。さらにこの愛によって人と人の交わりが生じ、これが教会を育んでいくというのである。

誇り

聖使徒パウェルの手紙を読むと「誇る」という言葉が多いのに気付く。特にコリント人への第二の手紙では色々な意味を持たせてつかわれているが、これは決して彼の高慢さを表すものではない。

パウェルが使った「誇る」という語句は、元来「喜び」という意味を持つものである。パウェルは「誇る者は主を誇るべきである」と言い、「ハリストスの力が私に宿るように、むしろ喜んで自分の弱さを誇ろう」と語った。

「誇る」とは、主がパウェルに「私の力は弱いところに完全にあらわれる」と言ったことへの信頼であり、希望であり、喜びを表す言葉である。

パウェルの「誇り」とは自身の謙虚さを表わすパラドックスであり、自分を低くすることに他ならない。もし我々が自分の弱さを自覚することができた時に、パウェルのように「主を誇る」という言葉が出るだろうか。

顔

教会の古い写真は、建物よりも人が多く写っている方が良い。明治、大正、昭和そして平成と教会の歩みをこの人たちの顔が伝えてくれる。亜使徒聖ニコライの時代の人たちの顔はその時代の教会の鏡であり、府主教セルギイの時代の人たちもそうである。

顔はその人の内面を映す。そして確かに顔にも歩みがある。自分の顔の写真を色々と見比べるとそれがわかる。その時々の心の状態で目つきまで変わっている。

復活大聖堂が建ってから百年、この間の歩みは色々な物で私たちに伝えてくれる。後世に現在の教会の姿を伝えるのは私たちの顔である。この顔をどのようにつくっていくかは私たちの心の歩みにかかっている。

青年

樹々のミドリが一層鮮やかさを増す時、教会は聖神降臨祭を迎える。「花経」と呼ばれる五旬経が読まれる華やかな時でもある。

使徒行実を開くと聖使徒たちに聖神が降った時の様子が記されている。目に見えるしるしとして火の舌のようなものが降ったとある。

火は光であり、熱である。信仰の光、愛の熱と言っても良いだろう。聖神に満たされた聖使徒たちの力強い働きで教会は成長し、発展していった。その中心は青年たちであった。イイススご自身一個の青年であったし、聖使徒パウェルをめぐる伝道者たちも皆、はつらつとした青年たちであったことを行実は伝えている。

今、私たちの教会にもこのような働き手が求められている。聖神に導かれた働きが教会を固め、さらに成長させていく。

戦い

「敬虔を練習せよ」とは聖使徒パウェルの言葉である。敬虔とは「信仰」であり、練習とは「修業」である。何事にも修業や練習が必要なように、信仰生活にも訓練が必要であることは言うまでもない。

そして「信の善き戦を戦え」とも言っている。パウェルは信仰生活は戦の生活であるという。私たちをとりまく様々な困難、苦難、現実の生活において直面する幾多の問題と誘惑――、信仰生活が単に夢物語の世界に入ることではないと指摘する。しかもこれらの訓練や戦いが、その場限りの気分の高揚や気負いといったものではなく、ねばり強く、息の長いものでなければならない事も教えている。

「善き戦」とは必勝の意気を持つ戦いであり、「信・望・愛」を武具として常に目標である主イイススを見失わない戦いでもある。

墓地

墓地を歩くのが好きだ。神の僕、神の婢と刻まれた墓碑が色々なものを語りかけてくる。

ここに眠る人たちの息づかいなのかもしれない。

人間の顔がみな違うように、そのたたずまいも語りかけもみな違う。

立ち去りがたいのは、誰も訪れる人もないと思われる荒れ果てた古い墓碑だ。信と永生との望みをいだいてこの世を卒えた人々がそこに眠っている。

埋葬の時を思い浮かべてみる──

香炉の香や葬送の歌、人々のざわめきさえも聞こえてくる。古い写真の中に時間が切りとられるようにあたりの風景も一変する。

「人は皆な、を楚くやはやく神詣で」

明治の東北に赴任したある伝教者はこの辞世を残して永い眠りに就いた。雨が降りしきる中での埋葬であったと当時改題されたばかりの正教時報は伝えている。

エフレムの祝文

怠惰と愁悶と矜誇と空談の情を我に與ふるなかれ。

貞操と謙遜と忍耐と愛の情を吾爾の僕婢に與へ給へ。

嗚呼、主、王よ、

我に我が罪を見、我が兄弟を議せざるを賜え。

蓋、爾は世々に崇め讃めらる。

大斎に入るとこの聖エフレムの祝文が祈りのごとに伏拝と共に唱えられる。

大斎のゴールにある復活祭が、よみがえりの生命である永遠の生命を私に体験させてくれるならば、大祭の期間は私たちの一生にたとえられる。聖エフレムの祝文はわたしたちがどう生きなければならないかを教えるものである。聖エフレムは「永遠の生命を得るということは、ある世界から別の世界に移るということでなく、神の国における魂の状態を獲得することに他なりません」とも教えている。

成長

聖使徒パウェルは「私は植え、アポロは水をそそいだ」とコリントの教会の人々に書き送った。

日本正教会は聖ニコライが植え、多くの同労者たちが水をそそぎ現在がある。

もちろんパウェルが「しかし、成長させて下さるのは神である」と述べたように、そそぐべき水は神が与えられ、働き手も時代に必要な者たちが集められた。

しかし、一人の人間の成長において、肉体と霊の成長が伴うように、「ひとつの体」である教会も、そのどちらが欠けても成長したとはいえない。また成長は続くものであり、成熟に至るものでなければならない。

羊たちに良き羊飼いが必要なように、教会がさらに成長するには新しい働き手が必要であり、今それが求められている。

そそぐべき水は神が用意され、自ら歩もうとする者を待たれている。

聖使徒の声

新約聖書には、パウェルをはじめとする聖使徒たちの手紙が多く収められている。

これらの手紙が書かれた時代は、福音が世界中に宣べ伝えられようとした時であり、また迫害の時代であった。いわゆる「初代教会」の時代、教会の萌芽期の人々に書は送られたのである。新しい教会には色々な問題が生じた。教理のこと、信者としての生活の在り方、牧会者としての在り方、教会外との関係と様々だ。

しかし、聖使徒たちの手紙を読むと、その宛先人はその時代の人たちだけではないことに気付かされる。まさに伝道教会である私たちの教会に内在する問題がそこに示されているのだ。

初代教会の人々は、聖使徒たちと熱い心を分かち合い、それに立ち向かった。

日々、聖書を手にする時、私たちにも宛てられた聖使徒たちの声をどのように聞くことができるだろうか。

調和

震災で大聖堂の鐘楼が倒れたように、建物はいかに念入りに造られても全体のバランスが悪いと予期せぬ力にいとも簡単に倒れてしまう。

これは人も同じで、体と霊から成る私たちのどちらかが強過ぎたり、重過ぎたりするとバランスが崩れ、思わぬ事で人として危ないところに倒れかかったりする。しかも、外見ではわからない事が多いから自分では気付くことも少ない。

イイススは「あなたの中にある光が消えていないか調べなさい」と言われたが、神・聖神が私たちの中に燈してくださる光こそが、私たちの中に調和を与えてくださる。

聖大アントニイは、砂漠の修道者たちにもこの調和を失った者たちのいたことを教えている。「彼らは分別を欠いていたので神から遠くはなれてしまったのだ」と。

神の役者

長い教会の歴史をふり返ると、神は時代と場所に必要な者たちを与えてくれているよう思える。

福音の拡大と時代の状況に即して教会を守り、育てていくために必要な者が呼び寄せられたとも言えよう。

教会が困難な時はもちろん、平和の中にあっても、「ハリストスの肢体」である教会を育てるために有名無名、また貴賤を問わず「神の役者」たちは立てられ、働いたのだ。

聖人たちの称号をみると、色々な階層の者がその任にあたったことがわかるが、この神の役者として働くのは「聖人」たちばかりではない。むしろ、神の教会の一員である私たち一人一人の働きが最も重要なのである。教会という体を構成する私たちに求められ、また与えられている役目とは何か、常に考えていきたいものである。

聖使徒の斎

主の十字架の時に散り散りに逃げ出したお弟子たちは、やがて復活の主に会い、励まされ、「心の目を開かれ」(ルカ 24:45)、復活の主の証人として世界中に福音を宣べ伝えたが、彼らにその働きを賜ったのは、五旬節の日に降った神・聖神の力であった。

それまで主に従い、主に教えを聞き、主の奇蹟を体験し、親しく生活したお弟子たちも、どこか不安げで心が定まらなかった。

その彼らが、主の約束された神・聖神の洗礼により見違えるようになったのである。

一人一人が心と体に強靭さを秘め、致命もいとわない福音宣教者となったのだ。

教会は彼らの働きを記憶し、また彼らに倣おうと「労働の斎」を暦の中に加えている。ペトル・パウェル祭までの「聖使徒の斎」がこれだ。

大斎の祈り

大斎に入り、聖堂で長いお祈りが続くようになる。1日の何分の一かを聖堂で過ごすと言ってもよい。早課、一時課、三時課、六時課、九時課、晩課、先備聖体礼儀、晩堂大課とこれだけのお祈りをする。そして祈りのごとにエフレムの祝文を唱え、伏拝もすれば、普段以上に十字も描き、40日以上この生活が続くのだ。

これだけ「祈り」の生活をして、自分がいつもと変わらなかったらどうだろう。

かえって、肉体の疲れから、普段は外に顕れないものまでが露になってしまう。怒り、嫉妬、ねたみ、倦み、――パウェルが「このようなことを行う者は神の国をつぐことができない」とコリントの人々に書き送ったものが自分に見えてくる。

ここで「祈り」が自分の心の闇冥に光をあてる力となることを知らねばならない。

オプチナにて

オプチナ修道院に滞在したのは9月の初旬のことである。モスクワから南西約 300キロ、車で約5時間、カルーガの町を経てジズドラ河沿いに走ると森の中に金や青のクーポルが見えてくる。

19世紀ロシアの霊性を支えたとまでいわれる長老たちを慕い、多くの巡礼者が訪れた修道院である。「オプチナ・プストィニ」とは人里離れた僻地に建てられた修道院のことだ。文字どおりオプチナ修道院はジズドラ河を前に森を背にした位置にあり、他の歴史ある大修道院と違い門前町といえるようなものはなく、一番近い町までも徒歩で約1時間と離れている。昔は河に面して修道院の正門があり、巡礼者は筏で渡り、世俗とは別の世界に入ったのであった。

1923年復活祭後のフォマの主日の聖体礼儀中に、革命政権の司直の手により封鎖された修道院がロシア正教会に返還されたのは、ロシア洗礼千年祭を機にしてのことで、オプチナを代表する長老アンブロシイもこの時に列聖されている。約 70年の空白の時間と徹底的な破壊から立ち直ったのはつい数年前のことだが、すでにここでは前の時代の霊性を復興しつつあることは確かである。

日本に帰国してから再び訪ねてみたいという思いにかられたのはラヴラと呼ばれるセルギイ大修道院でもなければ、創建以来一日も奉神礼が中断されたことがないという歴史あるプスコフ・ペチョーラ修道院でもなかった。復興間もないオプチナの何がその思いをひき起こすのかは自分でも判然としないが、アウラミイから始まり、モイセイ、レフ、マカリイ、アンブロシイといった長老たちが残した霊性の遺産を時を越えて今の若い修道士たちが「修道」という生き方に実践していると感じたのかもしれない。

日本に帰国してから再び訪ねてみたいという思いにかられたのはラヴラと呼ばれるセルギイ大修道院でもなければ、創建以来一日も奉神礼が中断されたことがないという歴史あるプスコフ・ペチョーラ修道院でもなかった。復興間もないオプチナの何がその思いをひき起こすのかは自分でも判然としないが、アウラミイから始まり、モイセイ、レフ、マカリイ、アンブロシイといった長老たちが残した霊性の遺産を時を越えて今の若い修道士たちが「修道」という生き方に実践していると感じたのかもしれない。

「長老(スターレッツ)」とは一口に言えば教会の聖職という枠組みを越えた霊的指導者のことである。オプチナの長老制はモルダビヤの聖パイシイにたどりつくと言われるが、その源はアトスであり、聖師父たちの霊性と伝統を受け継ぎ、この地で開花したのであった。

長老たちが住んだスキートは修道院から東の森の中に今も残され、現在も修道士たちが何人か住んでいる。松林を通り抜けると井戸が昔のままにあり、スキートの正門がある。授洗イオアンの斬首を記念する聖堂を中心に数棟が配置されており、正門の右棟は聖アンブロシイの居室のあったところである。

室内は往時のままに保たれているが、病弱であったという身を横たえたベッドはなんと簡素で小さいことか。緑色の屋根と白壁、そして部屋から直接外に出られるように小さな庭が外に面してつくられているが、建物の内部には有名無名の男たち、そして庭にはスキート内に入れない女性たちが聖アンブロシイを待ち、さまざまな問題についての助言や教えを仰いだのである。

「長老」という言葉を耳にすると、単に年を重ねた者たちだと思ってしまうが、「人の思慮深さこそ白髪であり、汚れのない生涯こそ長寿である」(知恵の書 4 : 9)という言葉そのものの人であり、「彼は短い間に完成され、長寿を満たした」(同 4 : 13)という者もいる。実年齢とは関係のない成熟を祈りの生活のうちに体得した者こそ「長老」であり、それをすべての人々と分つ、すなわち愛の中に生きた教導者なのである。

そしてこの人たちの生涯を見ると、いかに祈りということが人にとって大切であり、人生とは祈るためにあるということを教えられる。祈りこそ人を聖なる変容――悔い改め――に導くものであり、絶えず祈る者たちの祈りが修道院全体に充満し、それが訪れた人の霊に触れるのである。

「悲しみは笑いにまさる。顔に憂いをもつことによって心は良くなるからである」(7 : 3)と伝道の書は教えるが、この「憂いをもつ顔」は美しい。修道士たちの顔が誰も皆美しいのはこの故なのだ。深い悲しみ――自分という現実に目を見すえた時にわき出るものであるが、しかしそれは決して悲嘆にあけくれる絶望ではなく、ハリストスの生命に生きることへの希望とその愛にある喜びを秘めた憂いである。

「心の状態で人の顔は変わる」(シラ書 14 : 25)と言う言葉を聞く時、自分の顔を鏡に映し出すことにためらいを感じない者があるだろうか。

オプチナでは夕方5時から九時課の祈祷に入り、晩課、早課、一時課と続く。聖堂で祈祷を勤める修道士たちを見る時、修道院は祈りと共に労働の場であることをあらためて感じさせる。それは彼らのはいている靴のせいである。

初めてここに来た時に迎えてくれた修道司祭たちの姿でまず目に入ったのが黒衣の裾から見える頑丈な靴であった。他の修道院では全く気づかなかったと思うが、ここの修道士たちは院長をはじめ皆あらゆる労働や作業に耐えられるようなしっかりとした靴をはいている。自給自足を原則とし、院内の整備や復旧が続く中ではあたり前のように思えるが、修道士たちは神品職にある者もすべてが何か仕事を受けもっている。

長い祈祷の中で自分の務めるべきことを終えて祭服を脱いで仕事に向かう者、また、たった今作業から帰り聖堂に入る者など、祭服の下にあの頑丈な靴をはき、手にからめたチョトキを指でくくりながら祈祷する姿は何ともいえない迫力をもってせまってくる。

カフィズマに耳を傾け、長い時間を経て、早課の第九歌頌の前、生神女讃歌の「ヘルビムより尊く、セラフィムに並びなく栄え~」のリフレインに合わせて撞かれる鐘の音ほど心にしみわたるものはない。単音の鐘の音が祈りの声となって院内に響きわたるのである。

主聖堂である生神女進堂聖堂のすぐ横にある鐘撞き場は6年前の復活祭の朝、狂信者により致命した3人の修道士のうち2人が倒れていた場所である。今も3人の修道士たちによって鐘が撞かれているが、彼らの祈りが伝わってくるようであり、身ぶるいするほどに澄んだ音は致命した修道士たちの声なのかもしれない。

夜の祈祷が終わり、食堂での夕食を終えるのは 10時ころである。この季節、日は長く、暗くなりかけた院内をイコンを持つ修道士を先頭に巡礼者たちが十字行をする。はじめは何の一団なのかわからなかったが、聖歌を歌いながら神の国への道行きを象る十字行は毎晩行われるという。ここにも祈りがあり、祈りの中に生活する巡礼者たちは昔のままである。

みごとな星空の下で、ある修道司祭の言葉を思い出す。お茶の席でここに来る前に何をしていたのかとたずねた時のことである。「ラズボニカ」(盗賊)――本人もそして我々も思わず笑みをうかべてしまった一言であった。オプチナ修道院の始まりは自分の罪を悔い改め、涙と苦業の生活を送った盗賊オープタであると伝えられているし、オプチナの名前もそこに由来するとされているからである。

みごとな星空の下で、ある修道司祭の言葉を思い出す。お茶の席でここに来る前に何をしていたのかとたずねた時のことである。「ラズボニカ」(盗賊)――本人もそして我々も思わず笑みをうかべてしまった一言であった。オプチナ修道院の始まりは自分の罪を悔い改め、涙と苦業の生活を送った盗賊オープタであると伝えられているし、オプチナの名前もそこに由来するとされているからである。

彼の顔は確かに「憂いを持つ顔」であり、黒色のクロブーク(修道帽)とマンティヤは天使の翼をまとうことにより、この世に死につつ神の国に生きる者の姿そのものであった。「ラズボニカ」——これまで何人の「オープタ」がこの修道院の門をくぐったのだろうか。

(「正教時報」1311号 1999年 12月)

主の降誕祭 1月7日(12月25日)

今日神は地に降り、人は天に昇れり

本性の見るべからざる者は今日人の為に肉体にて見らる。

故に我らも彼を讃栄して呼ばん、

至高きには光栄神に帰し、地には平安降れり。

(晩堂大課・リティヤのスティヒラ)

教会の聖師父イリネイは、「わたしたちの主イイスス・ハリストス神言葉は、その限りない愛により、私たちが彼ご自身と同じくなれるように私たちと同じ人間となられたのです」と主の降誕の意義を説いた。私たちが神に肖る者、すなわち初めに神が人を創造された時の性を回復させるために、あえて人と同じ肉体をとられたというのである。

「神は地に降れり、これ我等を天に昇らしめんためなり」と聖歌はその喜びを表わすが、これは復活祭の時の体験と良く似ている。

ハリストスが肉体をとったということで私たちにはその肉体をいただく、すなわち尊体尊血(ご聖体)をいただくことが可能となった。「ご聖体をいただくことは、ハリストスの体と血を受けて一体一血になるのであり、ハリストスを自らのうちにいだく者となり、神の聖に与る者となることである」とは聖師父キリールの言葉であるが、教会生活の目標は単なる教えを学ぶことではなく、このことを信者の生活の中心にすえることに他ならないことを教えている。それが神の愛に応えるということであり、ハリストスが洞穴でお生まれになった時にひとつの星が輝いたように、私たちの霊体という洞穴もご聖体という神の聖によって照らされ、光輝くことになる。

主の洗礼祭 1月19日

甘んじて人々と同じき者となり、

彼らの為にイオルダンに浄められて、

彼らの穢を洗い、

黒暗にある者を照らし給う。

彼、光栄を顕したればなり。(神現祭の早課・第一歌頌)

教会の祈りでは「言よ、爾の聖なる降誕に因て地は聖にせられ、天は星を以て爾の光栄を伝えたり。今は爾身を以て洗を受くるに因て水の性は祝福せられ、地に生る族は初の良産に回されたり」とハリストスの降誕と洗礼の意義を明らかにしている。

我々も洗礼によってハリストスの死と復活にあずかり、新しい生命に生きる者となったが、絶えず成長していけるようにハリストスはさらにご聖体という生命の糧を与えられた、と教えたのはニッサのグリゴリイという聖師父であった。

そして、領聖するということは神との一致において成聖されるということであり、人はこの不滅なるものとの交わりによって腐敗しないものに変容していくと説いた。

我々が洗礼を受けた時、必ずその直後にご聖体を頂くのはこの為であり、洗礼と領聖は切り離すことのできないものである。

さらにこれはただ一度だけで良いというものではなく、日々の暮らしの中で我々が陥る「死」から回復されるために、「第二の洗礼」である痛悔機密が立てられていることも忘れてはならない。主の洗礼祭を迎える時、我々がどれだけ洗礼の恩寵にかなう生き方をしているのかもふり返りたい。

主の迎接祭 2月15日

爾は己の降誕にて童貞女の腹を聖にし、

宜しきに合ひて

シメオンの手に福を降し、

今、我らの為に

救を備え給へり。(小讃詞)

「主宰よ、今爾の言に循ひて、爾の僕を釈し、安然として逝かしむ。蓋我が目は爾の救を見たり、爾が萬民の前に備へし者なり、是れ異邦人を照す光、及び爾の民イズライリの栄なり」(ルカ2 : 29~32)

主のつかわす救主に会うまでは死ぬことはないと聖神の示しを受けていた義人シメオンが、神殿で幼子イイススを抱いたときに神をほめたたえた言葉である。

主の迎接祭は、イイススの降誕後 40日目に旧約の律法に従い、神殿に献じたことを記憶するものだが、シメオンは抱いた幼子こそ「万民のための救い」であり、「異邦人を照らす光」であると確信し、自分の目で救い主をみたのだから、今こと安心して死ぬことができるという安らぎを得た。

教会の祈りで「抱神者シメオン」として唱えられるシメオンの讃美は、私たちにも主イイススとの出会いのうちに、喜びと平安という恵みが賜われることを示すものである。

特に聖体礼儀に参祷し、領聖するということは、我々自身が神殿で救い主を迎え、抱いたシメオンになることであり、主イイススとの直接的な交わりを果たすことに他ならない。

大斎

貪欲 彼を地堂より出せり、

人を愛する主よ、

我等 斎を受けし者を

悔改に合う者と顕し給え。(大斎第一週、月曜日の早課より)

主イイススは常に「祈りと斎によらなければ」と両者の一致を説かれた。

斎とはそれ自体が目的なのではなく、より熱心な祈りを助けるものである。神との出会いを求めるものであり、神の愛にたち帰るためにおこなわれたことは、モイセイの斎やイリヤの斎がそれを示している。

そして聖金口イオアンは「斎とはただ口によってではなく、目や耳や手足や体のあらゆる部分によって守らなければならない」と言う。斎が食物の節制だけでは真の斎とはならず、単なる禁欲で終わってしまう。

砂漠の聖師父・聖大アントニイが「ある者は自分の体を苦行によって統御した。しかし、分別を欠いていたので神から遠く離れてしまった」と指摘したのは、斎の目的を見失ってしまった者に対してである。

大斎とは単なる苦業の時ではない。悔い改めと罪への嘆きは「喜びを生み出す悲しみ」という花であり、「復活」という実を望む希望の旅路である。そして、大斎中には祈りのたびに「エフレムの祝文」が唱えられるが、この祝文は斎には祈りが伴うものであり、さらに愛が加わるものであることを教えている。体の斎と霊の斎が分つことができないように、斎と愛も分つことはできない。

聖枝祭

教会は主のイエルサリムへの入城を記念して「枝の祭り」を祝います。

主イイススはご受難を前にして、ご自身の復活を予象されましたが、その翌日の事でした。福音記者イオアンは主の入城を次のように記しています。

明日、節筵の為に来りし衆くの民は、イイススのイエルサリムに来るを聞きて、椶櫚の枝を取り出でて彼を迎へ、呼びて曰えり、「オサンナ」、主の名に因りて来るイズライリの王は祝福せらる。

(イオアン12 : 12-13)

イイススはろばに乗られてイエルサリムに入られましたが、これは預言者ザカリヤの預言した救主の到来をあらわすものでした。イイススを迎えた人々は「オサンナ、主の名によりて来たる者は崇め讃めらる」と叫びましたが、この「オサンナ」とは「どうか、お救いください」という意味の言葉です。

「枝の祭り」ではこの主のイエルサリム入城を象り、信者は手に枝をとり祈りますが、この枝を教会の祈りでは「復活の微號なる樹の枝と椶櫚の梢」と呼び、「この枝と梢をとる者を顧みて護りたまえ」と祈ります。そして、イズライリの民が「オサンナ」と迎えたように、私たちも「生命を施す三日目の復活に至らん為に」と祈るのです。

私たちは大斎という長い旅路を経て「枝の祭り」を迎えますが、この枝は私たちが自分の心の門を開くことのシンボルとも言えましょう。「イエルサリム」とは私たち自身なのであり、イイススをひとりひとりの心の門を開き迎える喜びの声こそが「オサンナ」なのです。

聖書には人々は自分たちの上着を脱ぎ、満ちに敷き、また他の者たちは枝を切って道に敷いたとも記されています。私たちは何を投じてイイススを迎えたら良いのでしょう。

歓喜の声をあげ、枝をもって主イイススを迎えたイエルサリムの人々は、 後に棒をもってイイススを捕らえました。私たちの心にもこのような事がおきないとはかぎらないのです。家の祭壇に飾られた枝を見る時、私たちのイエルサリムにも入城された主イイススを思い起こしたいものです。

復活大祭

死を以て死を滅し、

墓に在る者に

生命を賜えり。

(復活のトロパリ)

聖使徒パウェルは「ハリストスは眠っている者の初穂として、死人の中からよみがえったのである」、「アダムにあってすべての人が死んでいるのと同じように、ハリストスにあってすべての人が生かされている」(コリント前 15 : 20~21)と復活の意義を述べた。

教会は復活祭を盛大に祝うが、これは二千年前に一度あったハリストスの出来事を記念するためだけではなく、今に生きる日々の暮らしの中で陥る死からのよみがえりを自分のものとしてとらえた時に、ハリストスの復活と自分との関係が見え、喜びとなる。

ハリストスが打ち破った死とは、肉体の死ばかりでなく、肉体では生きていても人間としての生き方を見失った時に陥る死も含まれる。

この、人を生きながらの死に追い込むものをパウェルは「不品行、汚れ、好色、偶像崇拝、分裂、分派、ねたみ、泥酔、宴楽、争い、そねみ、怒り、敵意、虚栄、その他のたぐい」(ガラティヤ 5 : 19~21)と教える。

これらは罪とも呼ばれるが、その結果として人は死におおわれるのである。パウェルは「肉の働き」と言ったが、ハリストスに属する者は「自分の肉を、その情と欲と共に十字架につけた」者と言うのである。十字架が生命の木と呼ばれるのはこのためである。

主の昇天祭

神として下に地獄に守られて伏したる

アダムの像を己と偕に復活せしめて、

爾の昇天を以て之を天に昇せ、

爾の父の宝座に共に座する者と為し給えり、

仁慈にして人を愛する主なればなり。

主の昇天について聖書は次のように記している。

「イイススは苦難を受けたのち、自分の生きていることを数々の確かな証拠によって示し、四十日にわたってたびたび彼らに現われ、神の国のことを語られた。」(行実 1 : 3)

そして、かねてからの神・父の約束である神・聖神がくだることをお弟子たちに待つようにと命じられる。「神・聖神があなた方にくだる時、あなた方は力を受けて、エルサレム、ユダヤとサマリヤの全土、さらに地の果てまで、わたしの証人となるであろう」と言われたイイススは「彼らの見ている前で天に上げられ、雲に迎えられて、その姿が見えなくなった。」(行実 1 : 8~9)

このように昇天の様子自体はきわめて簡潔にしか描写していないが、この世における教会の役割と意義は主の言葉に因って明らかにされている。それは主の十字架と復活を体験した者はその証人とならなければいけないということであり、お弟子たちだけでなく、時と場所を越えて今に在る私たち信者も同様である。洗礼において主の十字架と復活に与り、神・聖神の降臨を体験した私たちこそ「力を受けた」者であることを忘れてはなるまい。

主が肉体をもって昇天したことを教会の祈りは讃めたたえるが、これは私たちにも天すなわち「神の国」への道が開かれたことを示すものである。

聖神降臨祭

突然、激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、

一同が座っていた家いっぱいに響き渡った。

また舌のようなものが、炎のように分かれて現われ、

ひとりびとりの上にとどまった。(使徒行伝 2 : 1~3)

主の御復活から五十日目に教会は聖神降臨祭を迎える。

復活の主は 40日間、お弟子たちと過ごされた後、「あなた方は間もなく神・聖神によって洗礼を授けられる」と約束されたが、これが成就したのは、お弟子たちが心をひとつにして祈っていた時であった。

「火の舌のようなものが」、「一人一人の上にとどまった」と聖書は記しているが、神・聖神は教会全体とその中の一人一人に降ったのである。これは神・聖神の賜物が「教会」にすべての人々を結合すると共に、各人に多様な個性が与えられたということである。

新神学者シメオンは、「神は光であり、ご自分と交わる人間に、その潔めの度合いに応じてその光に参与させてくださる。何と不思議なことだろう。人間全体は神と一致する。人間の体と魂と霊は一つであるので、神はその人間全体と一致してくださる」とその私たちの中にとどまる神・聖神のはたらきを語られたが、教会の祈りでは「全能者よ、我が衷に至りて慕うべき正しき神を改め給え、我らが彼、父より出でて父と一体なる者、朽つる物質の汚を楚きて、心を不潔より浄むる者を永遠に保たん為なり」と神・聖神の賜物を願う。

サーロフの聖セラフィムは「信者の真の目的、ねらいは神・聖神を獲得することである。祈り、断食、施しといったハリストスの名において行われる一切の善行は、ただ神・聖神を獲得するための手段にすぎない」と言われたが、聖神降臨の出来事は過去にただ一度だけあったものではなく、今も私たち自身に臨む神の恵みである。

主の顕栄祭(変容祭) 8月19日

律法の黒闇を披けり、

モイセイ及びイリヤは其中に在りて

至りて輝ける光栄に勝うる者となりて

神に言へり。

爾は我等の神、世々の王なり。(小晩課のスティヒラ)

主の顕栄祭とは、主イイススがご自身の神の権威と光栄を目に見えるかたちで顕された出来事を記念する祭日である。

聖書は「彼らの目の前でイイススの姿が変わり、その顔は日のように輝き、その衣は光のように白くなった」(マトフェイ 17 : 2)と記しており、「主の変容祭」とも呼ばれている。

お弟子のペトル、イヤコフ、イオアンを伴って高い山に登られたという聖書の記述は、後のゲフシマニヤへの道行きを思わせるものだが、シリヤの聖エフレムは「ハリストスが未だ苦と死を受けない前にその光栄と権能を示して、後日ご自身が十字架に釘せられる時が来てもお弟子たちが躓くことのない為であり、且その苦と死とは人類救贖の為に主が甘んじて忍ぶものであることを悟らせようとする為であった」と教えた。

そして、主の変容の輝きは、教会の祈りで「我ら罪なる者にも爾の光は輝かん」とあるように、私たち自身の変容さえも促すものである。

主の変容の光は今も輝いているのであり、聖使徒パウェルが「我生くるに非ず、即ハリストスは我の中に生くるなり」と表した生命を、私たちに照らしてくれる成聖の恩寵そのものである。

生神女誕生祭 9月21日

人々の救なる者は生じたり。

是より萬有の造成主は悟り難く生れて、

仁慈なるに因て、その仁慈を以て

アダムのことごとくの穢を浄め給う。(小晩課の讃頌)

教会は 9月 21日に生神女マリヤの誕生を祝う。教会では初代から「生神女(テオトコス)」という呼び名を用いるが、この呼び名よりほかに神子ハリストスを宿しお生みになったお方であるマリヤのことを良く言い表す言葉はない。

生神女マリヤの誕生の次第については新約聖書の正典には記されていないが、教会の聖伝や外典の「イヤコフの原福音書」によって知ることができる。

父イオアキムの断食と祈り、そして母アンナの熱切なる祈りが神に聞き入れられマリヤは生れるのであるが、その時アンナに次のような神使のお告げがあったという。

「主はあなたの願いを聞き入れてくださった。あなたは身ごもって子を生むでしょう。そして、あなたの子のことは全世界で語られるでしょう。」(イヤコフ原福音書 4 : 1)

神の人間に対する救いの大きな計画の器として選ばれたのが「聖にして義なる神の祖父母」のイオアキムとアンナであり、「生神女」マリヤなのである。教会の祈りはマリヤを「天及び神の宝座、潔浄の器、全世界に喜悦を与うる者、我らの生命の転達者、呪詛を解き祝福を施す者」(大晩課・挿句の讃頌)とたたえる。

生神女就寝祭 8月28日

寝る時、世界を遺さざりき、

爾は生命の母として生命に移れり、

爾の祈祷を以て

我等の霊を死より脱れしめ給う。(讃詞)

8月28日、教会は生神女マリヤの就寝を記憶する。この出来事についての記述は聖書の正典には何もないが、教会の伝承として聖師父たちによって伝えられている。

ハリストスの昇天後、マリヤは福音記者イオアンと共に暮らしていたが、ある日神使長ガウリイルが現れ、マリヤが3日後に永眠することを告げる。マリヤはこの世を去る前にもう一度イイススの弟子たちに会いたいと願ったが、この願いはかなえられ、各地から弟子たちがマリヤのもとに集まることができた。マリヤは嘆き悲しむ人々を慰め、常に皆のために祈ることを約束された。やがて一同が横たわるマリヤのまわりで祈りをささげている時、天から光が輝きハリストスが神使たちと共に現れ、マリヤの霊を胸に抱いて天に上がっていったのである。その後、マリヤは柩に納められ、墓に葬られたが、遅れてきたフォマのために遺体を見せようとして墓を開けたところ、墓は空であったという。

教会の祈りはこの神秘を「潔き者よ、爾は神を生みて、天然に勝つ尊敬を得たり、しかれども、己の造成主及び子に倣いて、天然に超えて天然の法に遵う。故に死して復起き給う。子と偕に永遠に在さん為なり」(早課第一歌頌)と讃め歌っている。

生神女庇護祭 10月14日

蓋 彼処に生神女は

肩衣を以て、

人々を敵の悉くの

攻撃より庇ひ給う。(小晩課・挿句のスティヒラより)

この祭日は「庇護祭」と呼ばれるように、神への転達者として特別な位置にある生神女マリヤの護りを記憶するものである。

903年、ビザンチン帝国がイスラム教徒の攻撃にあった時のことであった。都のウラヘルンという所にあった生神女マリヤを記念する聖堂で人々が集まって神の佑けを求め祈っていた時、生神女マリヤがオモフォル(肩衣)を持って現れたのである。人々は勇気づけられて戦いにのぞみ、勝利を得たという事件があった。

祭日の聖像は生神女マリヤがオモフォルを手にして、人々の頭上に現れている光景が描かれているが、これは人々が神の佑けを求める姿、それに神が応えて生神女を助け手として遣わして下さったことを示すものだ。

この姿は時代と場所を越えた教会の姿を表わしていると言っても良い。私たちの日々の生活の中での精神的な戦いにおいても、願い求め、祈ることにより生神女マリヤの佑けが得られるということである。

聖像には、この日生神女マリヤを見た聖アンドレイとその弟子エピファニィ、聖歌者・聖ロマンも描かれているが、皆生神女の庇護により神の佑けと恵みを得た人たちである。

前駆授洗イオアン誕生祭 7月7日

童貞女に由りて行われ、

愛すべき僕の誕生は

老いたる無結果の母によりて行わる。

宜しきに合いて、

奇蹟は奇蹟に先だつ 。(早課・第三歌頌)

7月7日は前駆授洗イオアンの誕生祭である。ルカ伝のはじめには2人の誕生の出来事が記されているが、最初はイオアンであり、そのすぐ後にハリストスの降誕の次第が続く。

共に神使首ガウリイルのお告げを受けての誕生は、イオアンが生まれる時から主の前駆の役目を受けた者であることを教えている。

「彼はエリヤの霊と力とをもって、みまえに先だって行き、父の心を子に向けさせ、逆らう者に義人の思いを持たせて、整えられた民を主に備えるであろう」(ルカ 1 : 17)とガウリイルは告げたが、「女の生んだ者のうち最も大なる者」とハリストスが述べられたイオアンは、「律法と恩寵の仲保者」としてのつとめを果たした。

主の道を備える者として「悔い改めよ、天国は近づいた」と人々に悔改を伝えたが、さらに神の特別な役目を担い、ハリストスに洗礼を授けた。

また、その死も地獄に降るハリストスの前駆であり、「彼は地獄に在る者に死よりの復活を福音した」と教会の祈りは教える。無形の者(神使)のように生きた者として、時にはその姿を翼をもって描かれるイオアンの一生は、常に主の前駆としてのつとめであった。

前駆授洗イオアン斬首祭 9月11日

9月11日は前駆授洗イオアンの致命を記憶する「斬首祭」である。

イオアンは兄弟の妻イロデアダを娶った領主イロドの無道を責めたために獄に入れられていたが、イロドの誕生日に妻の奸計により致命する。娘サロミヤの舞の褒美としてその首を切られたのである。

「女、母のすすめに因りて曰えり、授洗イオアンの首を盤に盛りて、此に我に與へよ」(マトフェイ 14 : 8)

女の生んだ者のうち最も大いなる者とハリストスご自身が述べられたイオアンが、「律法と恩寵の仲保者」としてそのつとめをはたしたことを知らない者はないだろう。すなわち、主の道を備える者として「悔い改めよ、天国は近づいた」と人々に悔改を伝え、特別な役目を担う者としてハリストスに洗礼を授けた。

聖書は、イイススが 40日間の荒野での斎の後に、イオアンが捕らえられたことを知ったと記している。イオアンのつとめの終わりとイイススの公生活の始まりである。しかし、獄につながれたイオアンの死はさらに地獄に降るハリストスの前駆としてのつとめであり、「彼は地獄に在る者に、死よりの復活を福音し、且我が霊の救われんことを切に主に祈る」のである。

聖書は、イイススが 40日間の荒野での斎の後に、イオアンが捕らえられたことを知ったと記している。イオアンのつとめの終わりとイイススの公生活の始まりである。しかし、獄につながれたイオアンの死はさらに地獄に降るハリストスの前駆としてのつとめであり、「彼は地獄に在る者に、死よりの復活を福音し、且我が霊の救われんことを切に主に祈る」のである。

無形の者のように生きた者(修道者)としてその姿を翼をもって描かれる前駆授洗イオアンは、「デイシス(祈り)」というイコンでは審判者ハリストスの左におり、右に立つ生神女マリヤと共に特別な転達者としての位置にいる。

教会はこの斬首祭を斎日に定め、イオアンの致命を記憶する。

亜使徒大主教聖ニコライ祭 2月16日

「使徒と等しく同座なる者」とたたえられる聖ニコライの偉業については皆の知るところである。

日本の光照者として「亜使徒、日本の大主教聖ニコライ」と記憶されているが、「亜使徒」と称される聖人は少ない。

スラブ語の「ラヴノアポストル」が「亜使徒」と訳されたのであるが、使徒と同位にある者、使徒と同じように福音宣教に多大に功績のあった聖人の呼び名である。ハリストスの復活を最初に伝えたマグダラの聖マリヤ、大帝コンスタンチン、スラブの教化者聖キリルと聖メホディ、ロシアの大公ウラヂミルといった聖人たちが「亜使徒」と称される。

スラブ語の「ラヴノアポストル」が「亜使徒」と訳されたのであるが、使徒と同位にある者、使徒と同じように福音宣教に多大に功績のあった聖人の呼び名である。ハリストスの復活を最初に伝えたマグダラの聖マリヤ、大帝コンスタンチン、スラブの教化者聖キリルと聖メホディ、ロシアの大公ウラヂミルといった聖人たちが「亜使徒」と称される。

教会では神への代求者、また扶助者として聖人への祈りを大切にしている。聖なる生活を卒え、この世を去った後も聖人たちは神への転達者として私たちを見守ってくれているのである。

「私は心の中に異邦の民にハリストスの福音を伝え、これを教化するという堅い決心をもっております。日本に行くということは、この私の希望を達するにまさに絶好の機会であると思ったからです。」とハリストスの役者として来日した聖ニコライが列聖されたのはその百年後であり、「使徒の教会」を伝えた聖ニコライの悲願であった日本正教会の独り立ちの時であったのは意義深い。

「私は植え、アポロは水をそそいだ。しかし成長させてくださるのは神である。」と聖使徒パウェルはコリント教会に書き送ったが、聖ニコライが植えた私たちの教会もさらに水を注ぐ働き人が輩出し、成長させてくださる神の力に応えなければならない。

「我が聖なる光照者、聖書を訳するをもって、我等のために神を識る知識の和泉を流しし者を尊まん。聖ニコライよ、我等は今に至るまでこれより絶えず汲みて、汝、至上者の前に立ちて、熱切にわがたましいのために祈る者を讃揚す」(聖ニコライのコンダク)

聖使徒ペトル・パウェル祭 7月12日

世界に平安、我が霊に大いなる憐みを賜わんことを

萬有の主宰に祈り給へ。

(讃詞)

「その声は全地に伝わり、その言は地の極に至る」。神・聖神の力を受けたお弟子たちの働きにより、ハリストスの福音は全世界に伝えられた。

聖使徒ペトルとパウェルはこの福音伝道にあたったお弟子たちの代表として記憶される。

ペトルは「使徒らの首先」、パウェルは「他の使徒より多く労せし者」と称えられるが、これは聖使徒たちの中での二人の姿を良く表している。主イイススの最初のお弟子と最後のお弟子と言っても良い。彼らの働きは聖書の伝えるとおりであるが、見逃してならないのは二人が「罪を犯す者に悔改の規範として」教会に与えられたということである。ペトルは主の十字架の時、3度もお弟子であることを否定した者であり、パウェルは先には「サウロ」という名の激しい迫害者であった。

人間としての弱さを露呈した二人が、復活の主との交わりの中で「教会の基、霊智の燈」と成長するのである。後にパウェルは「労し苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢えかわき、しばしば食物がなく、寒さに凍え、裸でいたこともあった」(コリンフ後 11 : 27)と、福音伝道の為に一切を忍んだことを伝えているが、教会はこの聖使徒たちの生涯を記憶した「聖使徒ペトル・パウェル祭」の前に「使徒の斎」を設ける。

この斎は聖使徒たちに倣い、いかなる艱難や困苦にあっても信仰を守りぬくという強い意志を持つことを目的とし、復活祭からの祭りの気分を一掃、節制と敬虔な生活にむかうためのものでもある。

聖セルギイ祭 10月8日

爾の心の地を耕作して、之に爾の勤労の種を播き、

霊智なる美しき麦と現われて、

暮れざる日の居處に歛められたり。(早課・第三歌頌より)

10月8日は聖セルギイ祭である。教会の祭日とは、その日に記憶される事件や聖人たちをただ偲ぶだけの日ではない。聖堂では聖体礼儀が行われ、天上の教会の諸聖人たちの祈祷により私たちがハリストスの光に照らされることを願い、何よりもご聖体をいただくことによって聖なる者と一体になるのである。

祭日とはご聖体をいただく日と言っても良い。

聖セルギイはロシアで最も慕われている聖人である。14世紀ロシアが「タタールの軛」の中にあって困難の時、彼の祈りにより道が啓けたことは良く知られている。聖セルギイが実践した修道という生き方が国を支え、正教の信仰を支えたのである。

聖セルギイは 20歳の時、モスクワ郊外のラドネジの村に至聖三者に献じた祈祷所をたてたが、その後の全生涯が至聖三者にささげられたと言って良い。至聖三者における調和と愛は聖セルギイにより実践され、全き愛の中に聖セルギイは生きたのである。

聖セルギイの立てた小さな祈祷所はやがて大修道院へと発展し、全ロシアの精神生活の中心となり、それは今日まで続いている。聖セルギイ自身は一冊の著作も残してはいないが、78年の生涯そのものが生きた「神学」であり、多くの弟子たちの拠りどころであった。

叡智なるセルギイよ、汝はむつきの中より神に献げられ、野の処を都邑の如く為して、此の中に衆くの修道士を集めたり、讃美たる三者を讃栄せん為なり。克肖者よ、彼に我等の霊の救われんことを祈り給へ。

論考

「アメリカ号」からの手紙

聖ニコライとセルギイ府主教

世田谷区太子堂町四五五 ——セルギイ府主教の晩年——

セルギイ府主教の死亡広告

山下りん

中井木菟麿

イサイヤ水島行楊のアルバム

ニコライ聖堂とワルワラ・ブブノワの聖像

復活祭の紅卵

「アメリカ号」からの手紙

教団は聖ニコライの渡来 150 年と永眠 100 年の記念行事を企画しようとしている。聖ニコライの永眠については確実な記録が残されており、その永眠の日付について改めて調査する必要はない。しかし、渡来についての記録は全て後の時代に記された資料のみで、いまひとつはっきりしない部分がある。その最たる事が「いつ日本に着いたのか」という事である。そこで、これまで正教会で刊行された聖ニコライの渡来についての記述と近年新たに発掘された資料により「いつ日本に着いたのか」を探ってみたい。

日本正教会史の基礎資料となっているのが明治 33年 12月に当時の編輯局が刊行した「日本正教傳道誌」である。ペトル石川喜三郎が編纂執筆したこの労作では、聖ニコライの渡来時について次のように記している。

斯くて 1861年(文久元年)の 4月に至りて、日本への航路も開通しければ、大主教インノケンティ師の祝福を受け、告別をなして同地を発し、ニコライ師が理想の楽園たりし、我日本の凾館に到着したるは、同年の 6月 2日なりき

「ニコライ大主教宣教 50年記念集」が正教神学校からイオアン瀬沼恪三郎の編輯で刊行されたのが、明治 44年 7月 16日である。渡来時の記述は次のとおりである。

翌年即ち文久元年の 4月、日本への航路が開けたのでニコライ師は直に此處を出発して、沿岸の諸港を廻航する軍艦で、其夏 7月 2日遂に我が箱館に着したのである。是は實に今から 50年前の昔である。

聖ニコライの宣教 50年を記念して刊行された本がもう一冊ある。「大主教ニコライ師説教演説集」は明治 44年 7月 19日、「教要社」より出された。この本は文字通り聖ニコライの説教をまとめたものだが、その「附録」には「回想の日本」と題された「残月」ことペトル石川喜三郎が記した聖ニコライの伝記がある。第四章の「日本商船の座州。露国軍艦の救助」には、

1861年(萬延元年)4月になって北海の航海が漸く開けた。此の頃の汽船の便船とては勿論商船などは1隻も来る筈がないから露国の軍艦が来たならば其に便乗するよりは外に仕方がない。4月頃になって漸く露国の軍艦アムール號が回航して来た。自分は領事館附の司祭といふ名義であるから直に此の軍艦に便乗する事が出来(後略)」

と「軍艦アムール号」の名が初めて記されている。そしてこの船は「黒龍江河口のデカスツリ」付近で座礁していた日本の帆船を救助し、この時に聖ニコライは初めて日本人を見たこと、さらに「航海3箇月間」とあり、その経緯と渡来の時期を記している。

北海道と沿海州は一衣帯水の対岸でニコラエスクから函館までは左ほど遠くない。直航ならば三四か四五日で来られる。しかし今から 50年前にはとても其の様な便利は得られなかった。航海が開かれてニコラエスクを出発したのは 4月であるで函館に着したのは 7月初旬である

そして、3ヶ月も要したのは商船の定期航路が無く、サハリンやカムチャッカに居住するロシア人に食料や必需品を届けて回航したためであると説明している。

「日本正教傳道誌」で「6月 2日」に函館に到着したと記したペトル石川喜三郎がここでは「7月初旬」と記しているのである。

同じ「附録」には「ストランニク誌上に現れたる大主教ニコライ師 秋畦子譯」という伝記もあるが、そこには「ニコライ師の任地に赴任されたる日は 1861年の 7月 8日なりとの記録も他に存せり」と記述している。

昭和 11年 1月に刊行された『大主教ニコライ師事蹟』はペトル柴山準行神父の手になるものだが、聖ニコライの渡来については明らかに「日本正教傳道誌」や後の刊行物に拠っている。

翌年(文久元年)の 4月に航路が開けたので、諸港湾を廻航する軍艦アムールに乗り、同年 6月 2日(我 14日)に函館に到着した。露都出発以来幾んど一個年、直ちに領事ゴシケウイチに会見した

昭和 25年 7月、日本正教会は聖ニコライの渡来 90年を記念して祝典を催した。この時宗務局は記念冊子を企画したが、その執筆を依頼されたのが教役者の最古参ペトル望月富之助である。望月は記念祝典を前に永眠したが、その遺稿は「ニコライ師渡来 90年追憶」として刊行された。これには次のように記されている。

斯くしてこの好個の青年ニコライ師が憧がれの處女地、日本の土に第一歩をしるしたのは、1862年 7月 14日(露暦では 2日)であった

さらに現在、教会史の定本となっているプロクル牛丸康夫神父の「日本正教史」(S53・5・21)では先に挙げた刊行物を基に「1861年、春 4月、日本への航路が開けたのでニコライは諸港湾を廻航する軍艦アムール号に乗船し、1861年 6月 2日(日本暦 14日)に、あこがれの港についたのである」とある。

また、最近の刊行物では 2002年モスクワで出版されたビタリィ・グザノフの「ИЕРОМОНАХ(イエロモナフ)」がある。この本には聖ニコライの日本に到着時の明確な記述は無く、ただその年譜で露暦 1861年 6月 20日(新暦 7月 2日)アムール号で函館に着いたと記すのみである。

そして、サブリナ・エレオノーラ(横浜国立大講師)が 2006年にモスクワで出した「日本における正教の 150年—―日本正教会とその創設者聖ニコライの歴史」では「修道司祭ニコライはロシアの船アメリカ号で 1861年 7月 2日(露暦)函館に着いた」と記されている。

このように聖ニコライの渡来時の記述は実に多様である。聖ニコライが存命中の刊行物でも必ずしも記述は一致せず、実に不思議なことである。聖ニコライの記憶があいまいだとは考えにくいが、原因としては、露暦(旧暦)と陰暦の変換、そして陰暦から現行の西暦(新暦)への変換である。

聖ニコライが渡来時日本は陰暦であり、明治五年に西暦に改暦した後に混乱が生じたとしか思えない。これまで「聖ニコライはいつ日本に着いたのか」は確たる資料も無くあいまいにされてきたが、この問いは教会ばかりではなく、聖ニコライや日ロ交流史の研究家たちも同様であった。

函館の写真家、桑島洋一は「ニコライの函館着任日の疑問」と題し、その解明を試みた。(地域史研究「はこだて」18、平成 5年 10月)

桑島は「函館写真史考(下)」の補遺としてモスクワの外交資料館から入手した資料をもとに聖ニコライの函館到着日を特定する。文久三年(1863)8月 21日、聖ニコライが当時の宗務庁長官アレクセイ・アフマートフに宛てた手紙で次のような記述を発見したのである。

先月 7月 2日で私は日本に来て二年目となりました。(中略)1861年に私が当地に着任した時、すでにここには「ハリストスの復活」という名の教会が建てられ成聖されておりました

これによって 7月 2日(露暦)であることは確実となり、この日函館に入港したロシア船を探し出す。函館市立図書館に収められている当時の公文書「文久元酉年七月ヨリ十二月迄『応接書上留』」には、ロシア軍艦「アメリカ号」が文久元年 6月 7日入港と記されている。これは西暦では 1861年 7月 14日であり、露暦では 7月 2日となる。聖ニコライが乗って来たとされる「アムール号」の入港記録もあるが、それは 2月 24日の入港であり、聖ニコライの手紙の日付とは合致しない。

この聖ニコライが乗船した船名の特定を進めたのが函館市史編纂室にいた清水恵(平成 16年 10月永眠)である。

清水は「函館日ロ交流史研究会」の「会報 16」(2001、1、20)に「ニコライが来日のときに便乗した軍艦の名前は?」を書いている。清水は「黒竜江記事」という資料をもとに、ペトル石川喜三郎が聖ニコライの説教集の附録「回想の日本」で記した聖ニコライが乗った軍艦が日本帆船を救助した出来事の確かなことを検証し、その船名が「アメリカ号」であることを確認した。

港長速ニ来テ留泊諸船ヲ指揮シテ斡旋ス夜半後四時船浮フ乃チ火船アメリカ号ノ導ク所ト為テ港ニ入ル

2人の論考をさらに固めたのが、サブリナ・エレオノーラ(横浜国立大講師)が「窓 118号」(ナウカ社、2001、10)に発表した「古文書は語る——ニコライ大主教の書簡(上)『日本人とのはじめての出会い』」である。

これは「ロシア帝国外交史料館」(АВПРИ)に所蔵されている聖ニコライの手紙の写しを紹介したものである。

「1861年 10月 19日、皇帝陛下より返還された書簡」と題され、「1861年 6月 1日、日本国所有帆船のデ・カストリ湾到着に関する報告——これは日本の函館港に出航する修道司祭ニコライが、1861年 6月 6日、同湾停泊中の汽船『アメリカ号』から報じたものである」と説明書きがある。

手紙の宛先は不明だが、聖ニコライの手紙が写されており、内容が日本船の入港と遭難という珍しい出来事のため、皇帝に上奏されたものと推察される。

聖ニコライは「我らの船『汽船アメリカ号』」と明記しており、日本船救助のあらましを述べた後、最後に

明日 6月 7日、日本の帆船はロシアの水先人と共に先に進むことになっており、我々もデ・カストリ湾を出航いたします。多分、一週間後には函館に入港できることでしょう

と結んでいる。

以上の検証や史料を精査すると「聖ニコライは 1861年 7月 2日(露暦)、『アメリカ号』に乗って函館に到着した」という結論が導き出されるがどうであろう。

「日本正教傳道誌」の序文に「記述の誤謬」は「後の世を誤る」とあるが、明治以来、正教会が刊行した教会史の再検証が新資料の発掘により促されるのは間違いない。

(「正教時報」1409号 2008年 2月)

聖ニコライとセルギイ府主教

『神のみ旨に生きた激動時代の僕たち』(牛丸康夫著 府主教庁 S60・11・3)に

ニコライは宣教師であり、すぐれた霊的指導者で日本正教の創立者、尊い父である。これに対しセルギイはニコライと同じく働かれたが革命、戦争など時代的背景からその努力の成果も形として表われなかったため、ニコライ程高く評価されていない。しかし、セルギイの直面した数々の難問解決は決して劣るものではない

と記されている。

日本正教会は昭和 11年に、「渡来 75周年、その誕生より 100年、大主教の遷逝より 25年に當る記念すべき年」として、今でも良く知られている『大主教ニコライ事蹟』を刊行した。しかし、セルギイ府主教についてはほとんど震災復興募金巡回日誌とも言える「府主教渡来 25年記念誌」と「神のみ旨に生きた激動時代の僕たち」に簡略な伝記と事蹟が記されているのみで不遇の感は否めない。

休刊していた「正教時報」が昭和 22年 8月に再刊した時にまず掲載したのが、「故セリギー師と再建日本正教会」「ありし日のセリギー師」という追悼記事であったが、その後に掲載される記事もセルギイ府主教の「事蹟」よりも、困難の中にあった晩年と痛ましい死に焦点が当てられることが多く現在に至っている。

聖ニコライとセルギイ府主教、共に日本の地に骨を埋めた二人のロシア人宣教師のどこに違いがあり、彼らがどのように日本と日本人に接したのかをアメリカに残されている文献をもとに探ってみたい。

| ▲ 府主教レオンティ(レオニード・トルケヴィチ)1876 – 1965 司祭の子としてロシアに生まれる。キエフ神学大学卒業後ロシア各地の神学校で教える。1906年、ティーホン主教(後のロシア正教会総主教)の招きにより渡米。 1933年、シカゴの主教。1937年、大主教。1950年、全米とカナダの府主教。日本からの留学生を受け入れ、戦後の日本正教会再建に尽くした。震災前のニコライ堂の印象を「ニコライの鐘」と作詞をし、高木東六作曲によりレコード化された。 |

1946年、現在のアメリカ正教会(OCA)の前身で「メトロポリア」と呼ばれていた在米ロシア正教会のレオンティ大主教(後に府主教)がセルギイ府主教に関する記事を機関紙「露米正教報知」に2度寄稿した。

レオンティ大主教(府主教)はニューヨークでの長司祭時代、1917~18年にモスクワで開催された全ロシア正教会公会でアメリカ代表として出席、同じく日本から出席したシメオン三井神父と親交を結び、帰途日本に立寄り駿河台の本会境内にしばらく泊っていた事があった。セルギイ府主教と親しく書簡を交し、交流を続けた人である。

後に、ソヴィエト下のロシア正教会と在外シノドとは別の形で袂を分った教会の聖職者の見たセルギイ府主教像であるが直接にセルギイ府主教を知る人が書いた貴重な記事である。

2月号では「日本の府主教セルギイ・チホミーロフを記憶して」という追悼記事を載せ、セルギイ府主教の経歴や著書の紹介、そして復活大聖堂復興事業を記し、その人物像については次のように表している。

師はノヴゴロド州出身の真のロシア人であり、あけっ広げな性格であり、いつも元気に溢れ、愛想よく、機知に富んでおり、教養が深く、奉事を厳かに行い、生活はチャーミングであった。自分の勤める日本ミッションにはどこまでも献身に尽くし、日本語と日本の風習をとてもよくわきまえていた。同時にどこまでも教会的な人であり、骨の髄までロシアの愛国主義者であった。また一流の執筆者、雄弁家でもあった。

続いて書かれた4月号の「追悼記事 その2」では「日本におけるロシアの主教 ニコライとセルギイ」と題し、聖ニコライとセルギイ府主教の人物像を比較した。冒頭に2月号での記事に対しての教会内外からの反響があったことが記されており、今回の記事では「完全な展望を提供するつもりはないが、日本正教会の活動家、故府主教セルギイの人物像はより鮮明なものとなるだろう」と告げている。

2月号では、セルギイ府主教の宗教家、日本人の間に正教を固めようとした教会活動家として述べたのであり、それ以外の事、「師の社会政治的、また民族主義的な見解」については「師がロシア正教会の宣教活動の歴史に名をとどめるであろう功績をぼかすことになる」としてあえて触れなかったとある。

レオンティ大主教(府主教)はモスクワからの帰途、日本滞在時にセルギイ府主教に「主が師に与えてくださった使命は日本人のため、日本人の永遠の救いのためにほかならぬ日本正教会を建てることであり、日本にいてロシアを思い出したりロシアのことを思ったりしても意味がない」と述べているが、「しかし、府主教セルギイの心は宣教師たる使命と、常にロシアの事を思い出し、ロシアの現実に参与しようとしたりする気持ちの間に絶えず揺れ動いていた」と感じとる。

そして、聖ニコライの日本と日本人に向う心を知る出来事として、直接セルギイ府主教から聞いた話も書いている。

私は日本で師(㊟セルギイ府主教)を訪問した時、師が大主教ニコライ時代に初めて日本に来たときの印象を苦々しく語ったことを憶えている。その時、東京で新しく建った大聖堂の内部の壁の装飾について検討が進められていた。セルギイ師はこう語ってくれた。

「大主教ニコライは、大聖堂の壁にどんな絵やイコンをかけたらよいのか私の意見を聞いた。私は聖公ウラジーミル時代のロシア洗礼の場面とか、聖オリガ、聖ボリス、グレブ、アレクサンドル・ネフスキーがいいと答えた。ロシアの聖人を挙げ始めると直ぐ故大主教は私に飛びかかるように言った。『だめです、だめです、あなたはどこにいるか、また誰のために聖堂を飾るか忘れている。私たちは日本にいるんですよ! 日本人にロシアの聖人は必要だろうか。ロシアの聖人は日本人の心に訴えるものはあるだろうか。日本人には初代教会の聖人の聖人、分裂していない教会全体に共通の聖人が必要です。(中略)なのに、あなたは何ですか。ウラジーミルやオリガを薦めるとは! これほど日本教会の将来の駄目な見方はありませんよ。あなたの言葉を聞いて仰天しました。あなたが日本帝国の真ん中でこんな《ロシア化》を言い出すとは思ってもみなかった。まったく信じられない!』」

復活聖堂の大改修が行われた頃の話であるが、この聖ニコライの言葉はすでに実践されていた。

明治 24年に建立された復活聖堂には、後でロシアから寄進された聖像は別として、ロシアの聖人は「聖大候ウラヂミル」、「太妃聖ヲリガ」、「ネワの聖アレキサンドル」だけで、他は聖書の場面や旧新約と東西分裂以前の教会の聖人たちが配置されていた。

セルギイ府主教が来日した翌年の明治 42年 7月に開催された「全国信徒大会」や公会では聖ニコライは「わが日本正教会は全く露国の支教会なるや否や」と問われた時、自分は「使徒の教会」、ロシアの複製でない教会を日本に伝える者であるという趣旨のことを幾度も述べている。

レオンティ大主教は「苦々しく語った」と記したが、この「苦々しさ」とはセルギイ府主教のどのような気持ちを表したものだったのであろう。

レオンティ大主教は「ニコライ師とセルギイ師は霊的志向の意味では正反対だった」とするが、セルギイ府主教から永眠間近の聖ニコライの次のような言葉も聞いている。

日本で 50年暮らしていて、日本の言葉、習慣、食事、生活のリズムなど日本人の身についている物事を何でも身につけようとしてきたが、いつまでも完全な日本人にはなれないと感じてきた。いつまでも私はロシア人だ。でも今度死んで日本の地に埋葬され、日本の土に覆われたら、数年後私も日本の土に完全に溶け込み、ついに完全な日本人となることだろう。

レオンティ大主教によればセルギイ府主教はロシア人がこのように完全に日本人になることには賛成できなかった人であり、「ニコライ師は心が日本人であり体がロシア人であったとするならば、セルギイ師は反対の事を希望していた。つまり、体が日本人となり、心はロシア人のままでいようとした」とし、ソヴィエト下のロシアと教会を擁護する発言をしたのはセルギイ府主教が「ロシア」を愛し過ぎた為であると結論づけている。

そして、「師はソ連に好意的であった。その理由は、雄大な自国民、ロシア国民との血縁であった。ロシア国民は師の精神の前に偶像のように聳え立っていた。師は国民と当局を分離する暇がなく、また分離しようという気持ちもなかった。自国から出るものは師にとって何でも聖なるものだったのである」と喝破した。

さらに「故府主教セルギイが『帝政ロシア』に好意的ではない理由が他にある」と述べている。その理由として「師の『教会性』、まず第一に教会を高めようとする志向があった」と指摘した。セルギイ府主教は「ロシア正教会が国家権力(この場合は帝政権力)の支配から自由でなければならない」と考えており、「教会は政府に扶養されるような形であり、純粋な混じり気のない神の義の光を発しないことがしばしばあった」と手紙に書いてあったという。それ故に「新しい国家」を「信じたい気持ちが強かったから、事実に反してまでも師は信じていた」とセルギイ府主教の心情を測っている。

このセルギイ府主教の「教会性」については、震災復興後にロシアで出した「東京復活大聖堂成聖式」(1930)での「日本では国家と宗教が明確に政教分離の形がとられており、すべての政治色を抜きにした純粋なハリストスの正しい教えを伝えている唯一のキリスト教」という言葉にも窺える。

(「正教時報」1413号 2008年 6月)

*

セルギイ府主教の来日希望の報が最初に届いたのは明治 41年 3月 17日であった。

「神学大学学長セルギイ主教、京都主教への任命を願望。同意されるか応答されたし。貴殿にしかるべき助けになろう。府主教アントニイ」という電報を受け取ったのである。(『宣教師ニコライの全日記8』教文館」。以後、日記引用は同書による)

「願わくは、最後の部分がそのとおりになるように」と聖ニコライは日記を終えたが、翌日には「任命されたし」と反電をした。しかし、「セルギイ座下が長くこちらに来られるかどうかは疑わしいものの、それ以外には答えようがなかったので」とも記している。

その後、セルギイ府主教がロシアで問題をかかえており、それから逃れる為の来日であるという情報が聖ニコライに寄せられる。「かれには宣教のことなどまったく思いもなく、あちらからさっさと逃げることだけのようだ」(『全日記』 M41・4・26)とセルギイ府主教の来日の目的に不安を抱いたりするが、明治 41年 6月 27日セルギイ府主教は予定どおり東京に着く。

「正教時報第 366号」(M41・7・15)は「主教セルギイ師来任」と報じ、その経歴や在京教役者や愛々社の編輯員翻訳者一同との懇親会の様子を載せた。7月 13日には歓迎会が催され、その時の事をセルギイ府主教は「始めて觀たる日本正教会」と「正教新報」に寄稿した。(「正教時報第 22巻第 7号 S8・7・20再掲載」)

聖ニコライの宣教事業に対する日本人信者たちの熱意を感じとるが、セルギイ府主教の観察は鋭く、

然し何度やら其の内に国民的感情に満足を與へ得べき組織を有する教会が、既に彼らの脳裡に萌しつつあるのが伺はれてあった——如何にも解り易く且又最も自然なる希望である——然し此の明らかに望むべき時の何時来たるべきかは、諸教会を摂理し給う神の定める所である

と早くも日本正教会の行末を見抜いていたようである。そして、「唯其時に至るまで予等の義務はニコライ大主教閣下の蒔きつつある且既に蒔かれたる處を誠実に灌漑することであった」と自身の抱負も述べている。

この言葉どおり、セルギイ府主教は来日後、日本語の習得に努め、積極的に巡回をする。聖ニコライも当初の不安は消え、「ひょっとすると、座下はほんとうに教会を立て上げるため、神に遣わされたのかもしれない」(『全日記』M41・10・18)、「セルギイ主教はきっと立派な宣教師になるであろう。それにしても、こういう人材は稀である」(M41・10・29)と記している。しかし、その直後には「ロシアから派遣してもらいたい宣教師は宣教国の経済的部分の管理に長けた者であるとの思いがわたしにはある。セルギイ座下はそれはまったく向いていないようで、その件をかれに託すのは危なかしいからだ」とも記す。

そして、露暦でこの年の最後の日にはセルギイ府主教への期待する気持ちが記されているが、「ロシアで犯した誤ち」すなわち金銭トラブルを日本で犯すと致命的と危惧した。

セルギイ府主教の性格や気質を見抜いていた聖ニコライは「理想主義の貯えがある」(『全日記』 M44・11・2)と評したが、常にセルギイ府主教が宣教師としての務めを全うすることを望んでいた。

明治 42年 3月 12日、聖ニコライは「松山のセルギイ座下に宛てて、函館時代の自分の精神的経験について手紙を書いた」と日記に記している。その内容は後の「正教時報・大主教ニコライ師永眠一周年記念号」(T2・2・10)に手紙の写真と共に掲載されている。

聖ニコライは宣教師という職務の困難さとそれを克服するための心得を自身の体験をもとに説く。

卿は今、元気充ち溢れ居るや明かにて、余も亦決して之を疑はず。然るに卿の前途に卿の熱心を冷却せしめ、卿をして露国に帰還せしめんとする幾多の誘惑横はり居るや知る可からず。

と様々な誘惑が「宣教」という務めの前に立ち塞がると述べている。そして、セルギイ府主教の能力や経歴も誘いの種だとし、自身の事に言及した。

「余の境遇は卿の境遇に比すれば至って単純なりき。余は直接宣教の目的を以て渡来したる」と記し、来日当初は宣教活動が出来なかったので日本語を学び書籍を読んだが、常にその事が「伝教の妨げざるか」と自問したというのである。生活や活動のあらゆる場面で「伝教の妨げざるか」と問い続けたことは「内心の機械作用」であるとし、「余が日本に渡来せる目的を常に記憶せしめ、又日本渡来のその素志を保持」することが出来たと述べる。さらに後年、宣教活動を開始してから事業の失敗、「人物に就きての失望」、迫害にあった時も初心を忘れず貫徹することが出来たのは自己の鍛錬の結果だったと記した。そして、

日本人が皆「主教セルギイは今は既に疑ひも無く日本と日本に於ける傳道事業に密接するに至れり」といふに至るまでは決して一、二年の事にあらざる可し。故に卿は日本に於ける宣教事業の為に己を鍛錬せよ。且つ露国には卿に取りて如何に心引かるる職務のあるも卿は他の何等の職務の為にも断じて日本を去らざる者になる様に、此の事を助け給はん事を主神に祈り願う可し

と結んだ。

聖ニコライはセルギイ府主教来日直後の公会で「彼は神の業に務めんと燃ゆる熱心をもって、又日本教会及び日本教会の業をその愛に受けんとの赤心をもって、又その全生涯を日本教会に献じるの決心をもってここに来れり」と紹介したが、セルギイ府主教が老境に入った自身の宣教事業の後継者たることを切に願ったのである。

セルギイ府主教に言及する著作物や論文では、「ニコライは宣教師、セルギイは学者」と大まかに断定する記述が多々あるが、セルギイ府主教こそ聖ニコライの宣教事業を受け継いだ人である事は間違いない。

「府主教渡来 25年記念誌」(S8・12・23)は全 207ページの記念誌であるが 87ページ以降は明治 41年 8月を最初とする巡回日誌である。明治 45年から大正 12年までの記録は「散佚又は紛失」していて収録できなかったと注記されているが日本中を隈無く回ったのである。

教会での奉神礼、説教はもちろん、各地で講演会を開催し、常に満員の聴衆を集めたことは多くの地方紙にみることができる。

大正 8年 9月 15日付「小樽新聞」は「主の愛する僕——札幌滞在のハリストス正教會大主教セルギイ氏を訪問して」というインタビュー記事を載せている。自身の生い立ちから始めたセルギイ府主教は

私はモウ大抵日本中の教會は巡回致しました。巡回といっても只見て歩くのではありません。直接信者を軒別に訪問し信仰を励まし慰安を與へ、神の為に其人の為に祈るのです。毎日説教と訪問と祈祷とで少しの暇もありません。併し私は傳道するに鉦太鼓で騒ぐ方法はやりません。静かで着実で一度心霊が神の力により救はれたら、再び迷ふことのないやうにするのです

と述べている。

「正教時報 第20巻 第5号」(S6・5・20)には「西海枝 静」が「府主教セルギイ師の閲歴」を記しているが、セルギイ府主教の宣教師としての資質は学生時代から培かわれたものであった。

閣下の教會奉仕は多方面に渉り到底限りある紙面に全豹を盡くし難いが特記すべき點は説教、傳道である。ノヴゴロド神学校に遊ぶ頃夏期休暇を得て帰省し農夫、牧童に説教するのを何よりの楽しみとした。ペテルブルグ神学大学の学生が説教班を設けて市内の工場、貧民宿泊所、慈善会を巡りて労働者、貧民、乞食に傳道した時閣下も班員となりて雄弁を振はれ、尚ほ宗教道徳文化普及会及び信仰慈善協会に於て屡々説教を試みられた。

我が国に渡来せられて後は数回全国諸教会を巡錫し聖堂に於て公会堂に於て劇場に於て説教、講演をなし又は寒村僻地の信者を訪ねて説教を試み、信仰の衰へたる者を覚醒し光明に導いたのは衆知の事実である。

「正教時報 765号」(S22・8・15)の「故セリギー師と再建日本正教会」という記事は興味深い。セルギイ府主教の追悼記事だが、日本正教会史の一面も伝えている。

師は明治 41年 37才にして日本に渡来し、故大主教ニコライ師の補佐となった。その頃の公会で一傳教者からセリギー師によって神学大学の設立が主唱された。これに對してセリギー師は、私は神学教授になるために日本に来たのではない。日本に傳教するために来たのであると答えられた。師はこの言葉を記憶せられてゐたかどうかは知らぬが、晩年岩澤、小野一派の攻撃によって日本正教会の首班としての地位を追はるるに及んで、師が日本の新聞記者に語った談話(㊟拙稿「世田谷区太子堂 455①」正教時報 1407号を参照)の中に、自分は神学者である。今後は神学の研究をし以て日本にその餘生を一エトランゼとして終り渡い云々という言葉があった。

そして聖ニコライ時代の神学教育にも言及するが、

大主教ニコライは神学校を創設した。然しそれは堪能なるロシア語習得者を輩出したに止った。又多くの留学生をロシアの神学大学に送った。然しそれはロシア語の学者をつくったに止まり、日本の正教会に神学は遂に生まれなかった

と断じている。セルギイ府主教は聖ニコライに神学校改善を進言したが、受け入れられず、それ以後一言も神学校に触れなかったという。そして聖ニコライ永眠後については次のように記している。

従ってニコライ没後、セリギー師が第一に断行されたものが、神学校の授業の面目一新であった。当時の師の意図は今日回顧してみてよくわかる。然し残念ながらその意図は実現せしむべきそれにあてはまった教授グループがなかった譯である。又正教思潮を発刊してロシア正教会の近代的神学を紹介せんとする意図が行はれたが経済的に永く続かなかった。何故ならば発刊された正教思潮は美術品であったからである。その後、土曜日の晩祷後自ら聖書研究會を司會して講師の役を引き受けたり、又殆んど日本全国に亘って講演旅行を行う等、ロシア人の宗教家としては珍しいひとであった。

(「正教時報」1414号 2008年 7月)

*

聖ニコライとセルギイ府主教が共に過ごした時間は短かった。「京都の主教」としてセルギイ府主教が来日したのが明治 41年 7月、聖ニコライが永眠したのが明治 45年であり、その期間は4年にも満たないものであった。

セルギイ府主教は「京都の主教」であったが、実際には聖ニコライの補佐として駿河台の聖ニコライが居住していた伝道館の2階に住んでいた。70歳を越え、身体に衰えを感じてきた聖ニコライに代わり、日本各地の教会に積極的に足を向け、巡回先からは聖ニコライに報告書を送っていた。

明治 41年から 45年までの日本正教会の主要な出来事は次のとおりである。

松山奇蹟者聖ニコライ聖堂成聖(M41・8)、維持財団設立(M41・10)、全国信徒大会(M42・7)、大阪生神女庇護聖堂成聖(M43・7)、聖ニコライ渡来五十年式典(M44・7)、聖ニコライ永眠(M45・2)。

維持財団の設立は教会財産の維持管理を目的とするものであった。地方教会の土地や建物が個人名義となっているものが多く、その財産の散逸の危険を防ぐため、維持財団への名義変更を促したのである。

日本正教会は日露戦争という難局を乗り切り、セルギイ府主教という聖ニコライの後継者候補ともいう人材を得て、一応の安定を得たが、多くの問題も抱えていた。それは、教会の経済的基盤の貧弱さと、日本人の伝統的な対露感情が教会にも及んできたということであった。

そして、これらの問題が顕わになったのが、明治 42年 7月の「全国信徒大会」と引き続き開催された公会であった。日本正教会の公会は神品と信者の代議員で構成されていたが、経費等の問題もあり、このころは専ら「神品公会議」となっていた。この為信者の意見が教会運営に反映されないという不満も生じていたのである。

信徒大会の決議から公会に提出された質問状は当時の「時事新報」にも掲載され世間の耳目を集めていた。

当初教会の経済的独立の協議という名目で開催された信徒大会であり、ロシアからの資金が停止した時の対処の方法として「財政独立案」が提出される。さらに教会財政の管理に信者の参加を求めるが、これは聖ニコライに拒否された。

さらにこの大会で経済的問題より重要な事は「正教会は大いに公議輿論を容るべき道を開くべし」という要求であり、ロシア正教会のコンミストリヤ(聖務委員会)の性格を持つ組織をつくり、教会統治機構に信者の代表を送り込もうとしたことである。そして、ロシアとの関係に多くの者が危機感を持つという背景をもとに「我が日本正教会は全く露国の支教会なるや否や」という質問事項を信徒大会総意として迫ったのである。

聖ニコライは「正教は希臘においても、亦日本に於いても聖使徒規則及び全地公会並に地方公会規則に依拠して治理せらるるなり、日本正教会はこの関係において、露国教会に対して全独立の教会なり、故に日本正教会の治理者たる主教は創立以来未だ一回も日本正教会の治理に関して露国聖務院に伺い問合せ等なしたることなし」と述べ「露西亜ということをしばしば聞くが、卿らは我よりロシア教会という事を聞きし事あるか、ロシアの教会が日本を圧するかという如きは実に夢の如き言なり」と退けた。

しかし、この言葉は教会法に照らすと、あいまいな表現であり、その後もロシア正教会と日本正教会の関係が問われ続けることになる。

聖ニコライはこの日(M42・7・17)の出来事を日記に多く記しているが、初めに地方教会から本会への献金の事が記されている。

なぜ「本会なのか」とわたしは反論しかけた。その土地の教会の教役者たちの生活資金にまわるようにすればよいだろう。ところが、それに対してたいへん多数の反対意見がでたので、わたしは口をつぐんだ。どのみちうまくいかないだろうし、献金もしないだろう。仮に献金するようになったとしても、そのうちやめてしまうだろう。

そして信徒大会とその決議事項を公会に提出した事については否定的に記している。

わたしは『時事新報』に掲載された質問に答えた。結果的には、わたしはかっとなって言葉を返し、セルギイ座下は信徒たちに対する怒りのあまり泣き出し、部屋に戻ってしまった。その後 12時まであれこれ(とりわけイオフ矢萩がしゃべった)信徒たちが会に提出したすべての問題に片をつけた。公会を補助するためといって信徒たちがはじめて集ったのは良いが、なんの益もなく、めちゃくちゃな試みであった。教会を活性化させるという約束だったが、けっきょく、なにもいいことはなかった。

さらに聖ニコライはロシアから送られてくる宣教資金についての質問にも言及する。「これらの金は宣教団の資金として寄付されるものであり、その用途については宣教団の長に一任されている」とし、「日本教会はその金を不要な部分は削り、より必要なところには増やすというように、必要に応じて分配することができるのか」という問に対しては、「日本教会はそのような権利はもたない」と断言し、宣教団の長である聖ニコライ自身の判断にまかされており、「宣教団長はそれをどう使うのが最良であるかをわきまえている」としている。

聖ニコライは教会の維持や宣教活動を支える財政基盤をいったいどのように考えていたのだろう。

聖ニコライがまだ函館におり、信者がまだ一人もいなかった明治元年(1868)に定めた宣教方針である「規則」には、「出納帖を拵え置き相談組にて選びし人に托すべし」と「初時に集りし金は勿論宗旨を弘むるに用ふべし」という項目がある。また最初の「布教会議」が開催された明治 7年には 20ヶ条から成る「伝教規則」が正式に制定されるが、その中には俸給や公費についての言及はあるが、前に定めた「規則」と同様に、財源に関しては明確に示していないのである。

明治 11年(1878)12月、聖ニコライがロシアに送った報告書「在日本ロシア宣教団団長、掌院ニコライの正教宣教協会評議会への報告書」は中村健之介訳編により、『明治の日本ハリストス正教会・ニコライの報告書』(教文館、1993・1・30発行)として刊行されている。

聖ニコライの報告は多岐にわたり、この報告書を見ると当時の日本の正教会の全てがわかると言っても過言ではない。しかし、この報告書の中でも宣教における活動経費における財源についてはあまり触れられていない。

宣教団と教会に必要な経費は全部合わせて一年間 34500円(メキシコ・ドルでも同じ)、これをルーブリに換算すると 46000ルーブリとなる。これは、ロシアの教会が日本の教会に払う定期的支出の上限を定める最終的な数字であり、ロシアからの援助が必要とされる間は、これはいつまでも変わらない。これを越える金については、日本教会自身が工面すべきである。そして言うまでもなく、日本の教会は怠惰な寄食者であってはならない

聖ニコライは明治 16年の公会で「供給法」を確立し、36年には「独立基本金」の勧告を出すが、思惑通りには事が進まなかったのである。

「正教新報 643号」(M40・9)には、キリスト教他派との比較で次のように信徒出金が記されている。

●組合教会——教会数 90、信徒数 1万 3000、信徒出金 10万円、一人当平均出金 7. 69円

●聖公会(東京北部)——教会数 37、信徒数千、信徒出金 6400円、一人当平均出金 6. 27円

●正教会——教会数 264、信徒数約 3万、信徒出金 8400円、一人当平均出金 0. 27円

周知のとおり、明治 24年に建立された日本正教会のシンボルである復活大聖堂教会の莫大な建設資金のほとんどがロシアからの援助によるものであった。また、こればかりではなく聖ニコライ存命中に建立成聖された各地の聖堂やイコノスタス、聖器物などの拡充資金は、ロシアの篤信者からの寄進に拠るものであることは紛れもない事実である。そして、復活大聖堂が日本の正教徒の信仰を支えるかけがえのない場所となったことは確かなことである。

しかし、聖ニコライは日本の正教会が自立することを願って経典の翻訳や神品教役者の養成に力を注いだが、経済的自立ということには及ばなかったのである。

聖ニコライがセルギイ府主教の金銭感覚を心配するほど経済観念や管理能力に秀でた人であった事は、その日記に記された支出明細を見れば明らかである。その聖ニコライがどうして教会経済の基盤を確立できなかったのだろうか。

日本人信者の全てが貧しかったのだろうか? 日本人信者の経済力では教勢発展の必要を満たせなかったのだろうか? なぜ、強制的に全信者に教会維持献金を求めなかったのだろうか?

ここで見えてくるのは、聖ニコライが正教国家から来た宣教師であるということである。聖ニコライの日本での活動はまさに「開拓伝道」であり、その志は最後まで揺るがなかったに違いない。しかし、教会の財政基盤を個々の信者に求めるという伝統のない教会で育った事は、「使徒の教会を伝える」と述べた聖ニコライにさえ、その思考や活動方針に国教である正教の負の部分が見えない形で忍び込んだのではないだろうか。

この教会経済の問題は大正 6年(1917)のロシア革命により、ロシアからの資金調達が途絶えると一気に加速され、聖ニコライの後継者であるセルギイ府主教に降りかかってくる。

(「正教時報」1415号 2008年 8月)

聖ニコライの日記の引用は『宣教師ニコライの全日記』(中村健之介監修)による。

──セルギイ府主教の晩年──

世田谷区太子堂町四五五

昭和 16年 1月 10日、朝日新聞は「『ニコライ紛争』に文部省強力調停の肚」という記事を掲載した。

昭和 15年 9月、セルギイ府主教の引退が決った後も教会は落ち着かず、その成り行きが連日新聞紙上で報じられ、世間の耳目を集めていた。

「正教時報」昭和 15年 9月号は「岩澤神学士を教団統理に決定す」と報じたが、セルギイ府主教の引退に至る経緯の不透明さと岩澤丙吉の統理就任に際し、様々な意見が生じ紛糾の様を呈していた。セルギイ府主教の身辺も騒がしく、引退が決ってからの処遇についても自身以外の力が働いていた。12月にはその荷物一切を赤坂の帝国アパートに移されたりもした。

朝日新聞の記事は「ロシア人大司教がいさぎよく引退した後で日本人の信徒同士が醜争を繰り返すのはまことにけしからぬ」という文部省談に続いてセルギイ府主教の近況も伝えている。

一方、昨年 9月引退したセルギイ大司教は引き続きニコライ堂の一室に起居して教会内部の慌しい雲行きをヂッとみつめて居たが 33年間住み慣れたニコライ堂にいよいよサヨナラしてここ二、三日中に世田谷区太子堂四五五の借家へ引移るといふ

さらにセルギイ府主教の談話を次のように得ている。

「言いたいことは山々ありますが正教会はいま一番大切な時、わたし何も申しません。わたしは共産主義が大嫌ひ、ロシアに帰ったら牢獄が待って居るだけでせう、日本に永住したいと思ひます。明治 41年にこちらに来る前わたしは3年間ペテルスブルグ神科大学総長でした。わたしは傳道者であるよりも神学者です。教会の創設者ニコライが日本を訪れてから 80年間の日本における正教の歴史を数年前からコツコツと書いて来ました。もう 2500頁ばかり書きましたがもう 1000頁書きます。余生はペンを握って静かに過したいと思います。」

ロシア革命以来常にソビエト下の教会との関係を問われてきたセルギイ府主教の談話である。共産主義を擁護する演説をしたということで亡命ロシア人社会の反感を買ったセルギイ府主教だが、この談話にはその事は何も述べられていない。ただ「わたしは共産主義が大嫌ひ」という言葉の中に自身の置かれた環境の複雑さが窺える。

尚、前年夏以来、「正教時報」に「府主教座下の名著出版」と出版予告が出されていた「十二位一体の聖使徒」の邦訳が神保町の松崎書店より刊行されたのは、セルギイ府主教が太子堂に移った後の 3月 15日であった。

ロシア連邦国立古文書館(GARF)に保存されている、 1944年にセルギイ府主教が総主教代行レニングラード及びノヴゴロドの府主教アレクシイに宛てた「報告書」(GARF, f.6991, op.1, d.23, l.2-5)では次のように記している。

分裂、反目、策動が始ったことを見て、私はプロテスタント教会の元ミッション館を借り、1941年 1月 23日に引越しました。私の住所は東京都世田谷区太子堂四五五番地です。

と記し、教会の混乱の様子を伝えた後に自身の事として、

1941年 10月 8日より、自宅にて祈祷所を設け、ロシア人のためにスラブの奉神礼を始めました。1942年 3月より、参祷者の希望により祈祷所を拡大。毎年欠かさず徹夜祷、聖体礼儀、各種の聖事を行っています。1年目は 3282人、2年目は 4280人の参祷者がありました。3年目(主教叙聖の日である 11月 19日を境目としています)も前年に劣らぬ人数となるでしょう。奉神礼は司祭や輔祭がなくひとりで行っています。なお立派な誦経者がいますし、よい聖歌隊がいますし、かわいい堂役もいます。何よりも常にロシア人の熱意を目の当たりにしています。私は彼らにパスポートを見せなさいとは言いません

と伝えた。

この「報告書」は久しく途絶えていたロシア正教会との連絡がソ連大使館を通して回復した最初のもので、その間の事情をセルギイ府主教は冒頭で次のように説明した。

本年 5月 27日、貴座下より「日本正教会の現状を報告せよ」との電報を受け取りました。1940年以降、ここで何が起ってきたかについて、今まで総主教庁に何もお知らせしていなかったことを深くお詫び申し上げます。なお、その理由はただ一つです。つまり、真実を書けば検閲が通してくれませんし、自分がトラブルに巻き込まれるだけです。(中略)ソ連大使館を通じて(外交封印袋や外交伝書便で)手紙を送るにしても本年五月までは大使館と何の関係もありませんでした。5月半頃はじめて大使館2名が私を訪ね、故総主教聖下が送ってくださった本と「モスクワ総主教雑誌」の第1号、第2号を渡してくださいました。

セルギイ府主教は「彼らにパスポートを見せなさい」と言わなかったとあるように、白系ロシア人やソ連国民、また他の外国人とも国籍にかかわらず接していた。しかし、当時東京周辺にいた白系ロシア人たちの多くはセルギイ府主教を親ソ派と嫌い、祈祷集会はニコライ堂で行っていた。

内務省警保局保安課が出していた「外事日報」には「在京舊露国人團體の動静」として、しばしばニコライ堂での白系ロシア人の活動を記しているが、なぜか太子堂のセルギイ府主教への言及は無い。

セルギイ府主教が移った太子堂の「元ミッション館」とは、宣教師カニングハムを中心とした「四谷ミッション」の宣教師館であった。同所にはミッションの世田谷基督教会と幼稚園、また牧師館も建っていた。宣教師館は塀で仕切られており、昭和 13年ころはオーストラリア人のヒッチ宣教師一家が住んでいた。

セルギイ府主教がどのような伝手を得てここに移ったのかは不明である。祖父の代から世田谷基督教会の牧師を務めるこの教会の羽生基雄名誉牧師の記憶によれば、宣教師館はカニングハム宣教師の個人名義であったため戦時中は敵性財産として接収されたというが、その正確な時期はわからない。この建物の写真は現在確認されておらず、終戦時 12歳だった羽生名誉牧師の姉天野恵美さんは、1階が玄関、居間、食堂、台所、雑用室、バスルーム。階段を登ると玄関の上に書斎があり、居間の上は「だだっ広い家具の置いていない畳の部屋」であったと記憶している。

1941年 10月 8日よりセルギイ府主教はここで祈祷を始めたと前掲の「報告書」に記しているが、その後の様子を知る資料がGARFにある。

戦後の 1946年 6月 21日付の在朝鮮ロシア宣教団の団長、掌院ポリカルプが、モスクワ総主教庁に復帰した「ハルビン及び東亜の大主教ネストル」に送った書簡(GARF, f.6991, op.1, d.75, l.174-176)である。この掌院ポリカルプはウラヂオストック生まれのロシア人で、父の死後、昭和 7年頃母に伴われて来日した。昭和 11年 3月 15日、大斎十字架叩拝の主日にニコライ堂でセルギイ府主教により修道司祭に叙聖された人で、セルギイ府主教とは親しい間柄で、戦時中も手紙を交わしていた。

ネストル大主教もセルギイ府主教が在外シノドと関係を断つまでは親しく交際を続けていたが、途絶えていた消息を知るために教会の公務の書簡の中で尋ねたのであった。

掌院ポリカルプは「在朝鮮ロシア宣教団現状報告」と「朝鮮宗教概要」を添付した手紙で次のように記した。

ネストル座下は府主教セルギイ座下についてお尋ねですが、悲痛なことに府主教セルギイ座下は永眠しました。昨年 8月 9日ソ連が日本に宣戦を布告し、同月 11日に永眠されたので横死ではないかと疑いたくなります。(中略)セルギイ座下は一時身柄を拘束されていたと聞いています。ここ二年間でめっきり老い込んで体も弱くなり、自宅の小教会で奉神礼を行う際には手が震えていたそうです。それでも宣戦布告の日まで体がまだかなり丈夫で、誰の目から見ても二日後に亡るとは思えませんでした。

そして自分が最後にセルギイ府主教を見たのは 1941年 11月であり、その時は「生き生きとしており、元気に輝いていました。ただ白髪が前より増えており、体格も細くなっておられました」と続けた。そして、「知られている限り、ロシア人も日本人もセルギイ座下を見捨てませんでした」と記し、セルギイ府主教の手紙を抜粋し列挙した。

1942年 6月 25日 16日(注、セルギイ座下の誕生日)、ロシア人の方々がプレゼントをして下さいました。1943年 5月までの家賃を負担すると言って下さり、1200円以上を募金し、その中から家賃のために私に 1000円手渡して下さったのです。大いにして心温かいお祝いでした(後略)

1943年 2月 18日 日本の各教会が少しずつ動き出しています。仙台教会、名古屋教会、静岡教会、小田原教会、東京の各教会から援助が届いたのです。(中略)しかし、年金(月 200円)は既に 19ヶ月分(3800円)送られていません。一年くらい暮せるでしょう。が、お手伝いさんを雇うお金はまだありません。もうすぐ 72歳になるというのに(後略)

1943年 7月 9日も援助の事などを記し、同年 10月 18日の手紙では「聖堂祭は盛大に行われました。聖体礼儀は 59名の参祷者がいました。聖歌がとても素晴らしかったです」と記している。

1944年 1月 5日 神の恵みによって、私の健康状態は万全です。(中略)ここは非常に静かで穏やかなところです。私が生きているのは主日、祭日、そして前の晩です。祈祷をし、ロシア人と交流して心が憩うのです。週日は生気なく過し、退屈しないよう読書に耽っているのです。

最後の手紙は 1944年 10月 19日付で、長い無沙汰を「夏が暑かったことや、徹夜祷と聖体礼儀を欠かさず行ったこと、色々な心配事があったことで疲労が重なり、一種の倦怠感をもたらしました」と詫び、そして「親戚は 1932年から手紙を送ってきません。文通や電報のやりとりがあったのはセルギイ聖下だけです。その聖下も世を去り、私の祖国との交流は途絶えたのです」と記した。

(「正教時報」1407号 2007年 12月)

*

「正教時報」昭和 16年 1月号(1・1付)では「通達」として、岩澤丙吉統理と小野帰一総務局長の連名で教会の混乱に各々が自重するように呼び掛けた。その末尾には「追て前府主教セルギイ師の身辺に関する件に付ては事情がありまして或る時期まで御納得の行く様に報告出来ませぬ事を遺憾に存じますが御了承願います」と付け加えている。

1月 11日には反岩澤派の神品教役者 38名と信徒代議員 91名により「全国教役者信徒大会」と引き続き「日本正教会臨時公会」が開催された。岩澤統理たちの出席は無く、教会法に則った会議とは言い難いが、この時期教会は混乱の極みにあり、これは 4月 6日ハルビンでのニコライ小野帰一主教の叙聖、そして、その小野主教を正式に日本正教会の主教として推戴した 7月の臨時公会まで続いた。

この会議では引退したセルギイ府主教の処遇についても決められ次の案が可決された。

「教会々計の現状より一時金よりも日本に居らるる間、月額 200円と定め、別に全国有志より寄附金を募集して一時金(慰労金)として差し上げることにした方が良いと思います」(全国教役者信徒大会議事録)

さらに、イオアン瀬沼恪三郎は「府主教セリギイ師には世田谷に丁抹人が転居後の家を見付けられ、既に契約も済み、近く移転されることになって居ります。差し当たりの問題は去る 12月 24日不法にも奪取せられたる荷物を取戻すよう種々手配中でそれを待って居られる様であります」と報告した。

セルギイ府主教には年金のような形で月々一定額の生活の資を支給することを改めて決められたが、これも長くは続かなかった。

昭和 17年 6月 12日に開催された仙台正教会の役員会の議事録「総代会会議録」には、「セルギイ府主教ニ対スル助成金ニ関スル件」という項目がある。

セルギイ府主教より仙台正教会あてに「自今の境遇」を記した手紙が届いたのである。教会は「我日本教会ノ為約 30年尽サレシ其功労亦少ナカラザルヲ以テ此際仙台正教会ハ金 300円ヲ贈呈シテ慰籍トシ」と援助金を送った。

さらに昭和 18年 7月 17日付のキリル森謙あての手紙にはそのころの様子が詳しく記されている。キリル森に援助の礼を述べ、

「本会」は私が年金を受ける資格を認め、1940年 9月から 1941年 6月まで、つまり10ヶ月間年金を支払っていましたが、1941年 7月から今日まで「本会」は何の警告も説明もなく年金(200円)を送金していません。この 24ヶ月に私は 4800円を受け取っていません。どのように生活しているかというと、乞食のような生活をしていました。そして 1941年の 7、8、9月は文字通り飢えていました。

と記した。

日本はすでに戦争の影の中、経済も統制されはじめ、社会全体が不自由を余儀なくされており、教会財政も当然逼迫していたことは想像に難くない。

定期的な収入の当てのないセルギイ府主教は約束を反古にされ、途方にくれたことであろう。しかし、セルギイ府主教の窮状を知ったロシア人や日本人の信徒は援助を開始する。

最初に私に援助してくれたのは東京のロシア人たちでした(1941年 10月、450円。10月 8日の聖名祭)。2番目に援助してくれたのは神戸のロシア人たち(1941年 11月 19日、私の叙聖日)、3番目は東京のロシア人たちが再び援助してくれました(1942年 6月 16日、私の誕生日に家賃として 1200円)。

手紙には「白系」とは特に記されていないが、亡命ロシア人社会はかつてセルギイ府主教を共産政権の擁護者と断じて嫌い、ぎくしゃくした関係の時もあった。その彼らの多くが掌院ポリカルプの手紙にあったように「見捨てなかった」のである。日本人も同様であった。

セルギイ府主教はキリル森への手紙で、続けて「1942年の春から日本の各教会も援助してくれるようになりましたが、その多くは兄弟姉妹です」と記す。各地教会や個人からの援助金を列挙し、お手伝いさんは 1941年 7月 9日からいませんので一人で生活しています(中略)ロシア人のために奉神礼を行っています。これは私にとって金銭的な援助になるだけでなく、孤独な生活に活力を与え、霊的な糧となっています(後略)」と続けた。満 72歳になった自分を「わたしは年寄りだ! どこから見ても老人だ」と嘆き、援助された金は自分の「黒い日 Чёрныи Денъ」の為に貯めているとし、手紙の最後に「寂しい скучно」と付けた。

この手紙には日本人神父たちの来訪も記しているが、ニコライ堂とはもはや関係は絶たれ、セルギイ府主教は「私は主教ニコライ(小野)と何の教会的交わりもありません。2~3回街で会って挨拶したことはありますが」と後の報告書でモスクワの総主教代行アレクシイ府主教に書いた。(GARF f.6991, op.1, d.33, l.2-5)

(「正教時報」1408号 2008年 1月)

*

セルギイ府主教は「本年5月まで大使館と何の関係がありませんでした」(GARF, f.6991, op.1, d.33, l.2-5)とモスクワの総主教代理、アレクシイ府主教への報告書に記したが、「本年」とは 1944年のことである。これ以降モスクワ総主教庁との連絡はソ連大使館を通して行われるが、当然、書簡や連絡文の内容は大使館から主に「ソ連邦外務人民委員会第10課」を経由して「ソ連人民会議付属正教会担当委員会委員長カルポフ」に報告されるようになる。

「5月 27日」に総主教代理アレクシイ府主教より電報を受け取った後、セルギイ府主教は「日本正教会の現状」を送ったが、ソ連邦外務人民委員会は 10月 7日付で「カルポフ」にその報告書の要旨を報告している(GARF, f.6991, op.1, d.13, l.189)。しかし、これに先立って 9月 25日付の外務人民委員会領事課から「カルポフ」への報告書(GARF, f.6991, op.1, d.13, l.190)では東京のソ連大使館からセルギイ府主教にソ連国籍が与えられ、入国が許可されていることを伝えている。「秘密」扱いのこの文書には次の様な事も記している。

府主教は諸事についていかに引き上げるか考え、五、六日後に出国できる日を知らせるつもりでいます。府主教はまたシノドに手紙を書く予定です。我が国の大使はシノドが府主教の手紙を受け取った後、何かの用件を口実に訪ソのためのオフィシャルな招請状を府主教に発行することは可能かどうか尋ねています。我々も、それが一番良い方法であると考えています。

この秘密文書ではセルギイ府主教のソ連国籍取得とソ連行きの画策があったことが読み取れる。それがセルギイ府主教自身の意志から出たものか、ソ連大使館が主導したものかはわからないが、この時期亡命ロシア人社会でもソ連国籍取得が問題となっていた。

内務省警保局の「外事月報」(昭和 19年 6月)に「日本亡命露人協會」が 6月に会員に送った「回状」を掲載している。これには「亡命露人の数人の者が不意にソヴィエト共産政府の国籍取得の希望を明らかにした事」が記され、「蘇聯籍人と連繋を有してはならない」と注意を喚起しているが、戦争の推移とともに亡命ロシア人社会には動揺があった。

当然セルギイ府主教のソ連国籍取得にもソ連大使館の政治的思惑と働きかけがあったと想像される。

前記「報告書」で「外交旅券を持ってこの国に来てから 37年になります。ロシアに帰る機会があったのは一回だけです(1910年イルクーツク大会)。神品在職 49年目、人生 74年です」と書き、「疲れています」、「私に関する総主教庁の意志を是非知りたいものです」と書いたセルギイ府主教が孤立とも言える自身の境遇を考えた時に望郷の念を抱いたとしても不思議ではない。

その後、駐日ソ連大使が要請した「何かの用件を口実に訪ソのためのオフィシャルな招請状」としか思えないような、1945年 1月に開催予定のロシア正教会総主教選立のための公会への招請状がセルギイ府主教の元に届く(GARF, f.6991, op.1, d.13, l.193)。

当初セルギイ府主教はこの公会への出席に意欲をみせたが、冬季であることや体調を理由に断念する。それに関する報告が「人民委員会極東第2課」から「カルポフ」への秘密文書に記されている(GARF, f.6991, op.1, d.13, l.199-200)。

そこには訪ソしない理由として健康上の理由の他に「彼の今後の奉職について何も書かれていない」こともあげられているが、それに対して「教区を与える予定」であることが記されている。また東京のソ連大使マリクからセルギイ府主教の困窮と援助の要請も付け加えられている。

セルギイ府主教は 1944年 12月 29日付で総主教代理アレクシイ府主教に正式に公会出席招請に応えられないことを告げた手紙を書く(GARF, f.6991, op.1, d.64, l.30-30ob)。

私には長旅、特に寒いシベリヤの旅行を許さない障害があることが突然わかりました。その障害とは私の健康です。主治医の教授は ⑴心臓肥大、心臓虚弱、不整脈、⑵慢性腎炎、足のむくみ、⑶高血圧を『修理』するために3~4週間入院することを勧めています。

と健康上の問題をあげている。そして「総主教を選ぶとのことですが、私にも選ぶ権利があったならレニングラード及びノヴゴロドの府主教アレクシイに投票します。アレクシイ座下こそ総主教として適任です」と書き送った。

この書簡について「ソ連外務人民委員会、極東第2課長代理ジューコフ」が「ソ連人民委員会付属正教会委員長カルポフ」に宛てた報告書では駐日ソ連大使マリクの報告として「セルギイの提示した理由はおそらく日本人によって示唆されたものではないかと考えている」と記している。

セルギイ府主教の訪ソ断念の正確な理由はこれらの文書だけではわからないが、その後もセルギイ府主教の帰国を促す動きがあったようだ。GARF(ロシア連邦国立古文書館)には 1945年 3月 6日付、発信人不明でセルギイ府主教宛の手紙の写しがある(GARF, f.6991, op.1, d.64, l.95)。

「旅行中、ロシア、オムスク」と記されており、「親愛なる府主教座下! もう何年お会いしていないことでしょう。何年文通していないことでしょう」という書き出しを見るとセルギイ府主教の旧知の人であろう。新たに選出されたロシア正教会アレクシイ総主教に近い人であることがわかるが「(前略)あなたはその霊的、教育的、学術的素養からみて、ハリストスの教会におけるもっと広い世界で活躍すべきです(後略)」と書き、具体的には「英語が堪能でおられるので正教以外のキリスト教諸派との渉外、特にアングロ・サクソン系との関係」において聖シノドの一員となって総主教を助けるべきだとしている。

そしてこれらの一連の動きをまとめたと思える文書が、「日本における正教会の情報」(GARF, f.6991, op.1, d.23, l.12-13)である。1945年 6月 14日付で、作成者は不明だが、最後の部分には次のような記述がある。

1944年夏、セルギイ府主教はソ連国籍が認められ、祖国に帰国する希望を表明した。

セルギイ府主教のソ連への出国を邪魔する目的で、日本当局はセルギイ府主教が再び日本正教会の指導者となる可能性を探り始めた。なぜならば日本に 37年間住み、日本について知りすぎている人間を国外に出すことは日本人にとってあまりに不利だったからである。

セルギイ府主教がこのような申し出を完全に拒否するであろうこと、またソ連帰国を切に望んでいることが判明すると、日本の憲兵隊は 1945年 5月に彼を逮捕した。

事実はともかく、これがソ連当局の認識であった。

セルギイ府主教は 5月 14日、憲兵隊にスパイ容疑で太子堂の祈祷所から検挙される(拙稿「セルギイ府主教の死亡広告」正教時報 2007・2 を参照)。

検挙から釈放までの記録は「大審院刑事局思想課連絡会議々事録」(国立公文書館・アジア歴史資料センター)に詳しいが、その 6月 7日の議事録には「蘇聯公使館員ト連絡シテ情報ヲ探知収集シタル嫌疑アリ」とある。

6月 14日のセルギイ府主教の供述ではソ連大使館員との接触を認めるが、スパイ容疑については否定する。そして、「モスコーニ帰ル意志ナク日本ニ三十年以上モ滞在シテ居ルノデ此方デ骨ヲ埋メル意志ナリ」と述べている。

結局、約一ヶ月間の拘留の後、6月 16日午後 7時に釈放された。

この同じ 6月 16日付でセルギイ府主教からソ連大使館宛の手紙(GARF, f.6991, op.1, d.65, l.10-11)には差し入れを受け取ったこと、5月 14日に拘留されたこと、尋問は丁寧に行われたこと、そして毎日ジキタリスを服用し、健康上問題の無いことが記されているが、もしこの手紙が釈放前に書かれたものであれば当然検閲を意識したものであったに違いない。

このころのセルギイ府主教の様子を記した文献はほとんど無いが、1938年からアバス通信社(後のAFP)の特派員として東京にいたロベール・ギランの「ゾルゲの時代」に、ゾルゲグループの一員で通信社の部下であったブランコ・ド・ヴケリッチの日本妻、山崎淑子の話が記されている。夫ヴケリッチが 1945年 1月 13日網走刑務所で病死し、その遺骨をセルギイ府主教のもとに預けたのである。

淑子が話してくれた。網走から帰った彼女は、結婚の司式をして貰ったギリシャ正教会のセルゲイ司教を訪れた。セルゲイ師は外国人であるという理由で当時ニコライ堂を追われ、世田谷の三軒茶屋に庵を結んでいた。

信者たちは神田の教会に行かず、師の自宅で礼拝の儀式にあずかるようになっていた。信者のなかに死者が出ると遺骨を師に預けていた。師は自宅にしつらえた聖堂に遺骨を置き供養していた。淑子も他の信者達にならってブランコの遺骨を預け、時折、砂糖など手に入りにくい物資をもって師を訪ねていた。そこへ 3月 10日の大空襲である。淑子は翌日飛んで行ったがセルゲイ師の家はその周辺の家同様すっかり跡形も無く焼け落ちていた。老師はさいわい難を逃れていた。数日前に警察が他へ移し軟禁状態にしていたのであった。しかし骨壷は…、淑子は夢中になって焼跡を探したが見つからなかった。

山崎淑子自身も『ゾルゲ事件、ヴィケリッチの妻淑子 愛は国境を越えて』(片岡紀男、同時代社)で同じことを語っているが、セルギイ府主教の祈祷所が空襲で焼失したのは 5月 25日の世田谷周辺の空襲であった。炎は旧宣教師館を襲ったが、隣接していた世田谷基督教会の教会堂は辛くも難を逃れた。

6月 16日釈放されたセルギイ府主教は再び太子堂に戻ることなく、8月 10日板橋の仮住まいで永眠した。

地検記録には「セルギー八月十日心臓麻痺ニヨリ死亡」と記されている。

(「正教時報」1410号 2008年 3月)

セルギイ府主教の死亡広告

教団発行の『神のみ旨に生きた激動時代の僕たち』(牛丸康夫神父)に「引退した府主教セルギイは 1941年 10月 8日より東京の世田谷、太子堂の元デンマーク人の屋敷跡に移り、三年の間二階を会堂として人と少数の日本人と共に主日祈祷を続けた」という箇所がある。

昭和 15年 9月 5日、当時の教会内外の圧力によって引退を余儀なくされ不遇の身にあったセルギイ府主教は昭和 20年 8月 10日板橋の仮住まいで永眠する。

昭和 16年以来5年ぶりに開催された昭和 21年 4月の臨時公会で総務局長は「府主教セリギイ師には昨年 8月 10日終戦5日前に 76歳を以て突如永眠せられました」と報告した。そしてスパイ容疑で長期間拘留され、「あの種の嫌疑者として一様な取扱であって随分苦しまれた由で御座います」と続けた。

引退後の昭和 18年 7月 17日にキリール森謙あてに記した手紙でセルギイ府主教は「私は年寄りだ。どこから見ても老人だ」と嘆き、最末尾に「скучно…」(寂しい)という語を一文字付け加えた。この「скучно…」という一言こそ、総務局長に「先に自己の教会を遂はれ、生きては糧道を絶たれ、後に犯罪者に数へられて冷たい囹圄に撃がれて世を逝るに至られました」と報告されたセルギイ府主教が自身のすべてを表わした言葉だったにちがいない。

昭和 20年、復活祭の後セルギイ府主教は憲兵隊に連行される。しかし、その正確な日付はわからない。

この出来事を「正教時報」昭和 30年 8月号の「セリギイ府主教十周年ページ」で2人の人物が伝えている。1人はセルギイ府主教の身の回りの手伝いをしていた川村榮子で、その「御永眠直前の想出」の文中には

その戦争が敗戦の週末になる 19年の復活祭後光明週間の最後土曜日の朝、セリギイ様は祈祷所にて、プロスコミデイヤを恰度終られた時に、突祭憲兵隊員二三人が這って来まして、そのままその隊員につれ行かれました。

また当時本会事務所にいた佐藤武雄の回想「十周年を迎へて」では

愈々大東亜戦も終末に近い昭和 20年 4月 12日(光明週間中最後の土曜日)の午前に師は若い憲兵に拘引され、以来憲兵隊本部に 40日間も拘留される身となられた

と記されている。

両者とも「光明週間中最後の土曜日」では一致しているが、川村の記事中「19年」、佐藤の「4月 12日」は明らかに記憶違いか誤植である。なぜなら昭和 20年の復活祭は 5月 6日であり、「光明週間中最後の土曜日」は 5月 12日なのである。当時、本会事務所勤務の佐藤が連行の現場、太子堂の祈祷所にいたとは考え難く、おそらく伝聞を記したものであろう。しかし、この佐藤の回想記の日付が唯一の基礎資料として多くの著作物に使われてきた。

国立公文書館・アジア歴史資料センターに米軍押収資料であった「昭和20年、連絡会議々事録 刑事局思想課」と題された薄冊がある。「大審院刑事局思想課連絡会議々事録」の5月分から綴られており、その中にはセルギイ府主教の検挙・取調べから釈放、そして永眠の報告事項が記されている。この会議は国内の主要思想事件に関する報告・検討される会議で、大審院検事局、東京刑事地裁検事局の各思想検事と司法省思想課の事務官がメンバーであった。

(原文抜粋)

大審院刑事局思想課連絡会議

五月十一日 午前十一時 於大審院刑事局思想部

㈡ 地検ヨリ

外諜容疑者トシテ白系露人元ニコライ堂司教セルギイ検挙方ノ指揮ヲ乞ヒタルガ近ク正式手続ニテ検挙ノ予定ナルコト

五月十五日(火)

㈡ 地検報告

ニコライ堂前司教 無国籍(白露)セルギー(74)及其ノ反対派ト目サレシ セミョノフ(無国籍白露)ノ両名ヲ孰レモ外諜容疑者トシテ今明日中ニ検挙ノ予定

五月二十一日

㈠ 地検報告

五月十四日白系露人セルギート共ニ外諜容疑者トシテ検挙シタル セミョノフハ其ノ後取調ノ結果容疑ナク五月二十一日釈放ス

この記録を見てもセルギイ府主教がいつ憲兵に連行されたかは確定できないし、正式な報告が上がる前にすでに川村・佐藤の記憶にあった「光明週間中最後の土曜日」すなわち 5月 12日に連行されていたのかもしれない。

これ以後 5月 20日、6月 7日、11日、14日と地検からセルギイ府主教に関しての報告がされており、7日には

白系露人セルギー 蘇聨公使館員ト連絡シテ情報ヲ探知収集シタル嫌疑アリ 憲兵隊ノ希望モアリ今一週間位憲兵隊ニ留置取調ヲセシメタル後検事ニ於テ身柄ヲ拘置所ニ移シテ充分取調ベタル上事件処理ヲ為ス予定ナリ

とあり、戦後検事総長に就任する大審院の井本検事より「憲兵の取調ニ付暴行ヲ為サザル様注意セシムベキノ発言アリ」と記されている。

また 14日の報告にはセルギイ府主教の供述内容が記されているが、要約すると「自分が主教を辞任したのは宗教団体法の施行により外国人がその任に就くことが出来ないのと当時教会が二派に分かれてその渦中に巻き込まれた」としている。また無届で祈祷所を設けた事は届出の必要を知らなかったためとし、自分が検挙された理由として思う事として

① 自分方ニ蘇聨領事館員ボルギンガ屡々話ニ来ルコト

② 自分ガモスコート文書ノ往復ヲシテ居タ為ニ非ズカ 然シボルギーガ如何ナル意図ニテ自分方ニテ自分方ヲ来訪シ居リタルカ自分ニハ分ラヌ(後略)

と言い、モスクワとの連絡は主教職の任務であったと供述している。

この報告の末尾には「尚同人ニハ外諜嫌疑ノ外ニ言論事犯ノ嫌疑アルモ此ノ点ハ事件トシテ見込薄ナリ」と記されている。

そして、6月 18日の報告には「セルギーハ 6月 16日執行停止 同日午後 7時釈放」、6月 22日には「セルギーニ付キテハ横浜事件ノ経過ヲ見タル上不起訴裁定ヲ為ス予定」、さらに終戦前日の 8月 14日には地検報告として「セルギー 8月 10日心臓麻痺ニヨリ死亡」と永眠の日付とその死因が記されているが、釈放後も監視の目があったのだろうか。

川村榮子は「御永眠直前の想出」で釈放後のセルギイ府主教が空襲で焼失した太子堂の家には帰れず、迎え来たフィリップ・シュエツ、牧島省三、福田某と車で板橋に向ったと記している。

車は板橋の方のホンの6畳一間の狭い家の前に止りました。そこでも亦以前にも増して御不自由な生活が始められたのです。東京の大部分は大空襲で焼野原と化し、生活上の器物も殆んど無いと云う有様で、僅かにお鍋1つで、その1つの鍋で副食物を炊いていられるという実に見るのにお気の毒な御生活でありました。

そして蚊の多い季節になり川村は蚊帳を用意しロシヤ人に託したが、その蚊帳を使うことなく昭和 20年 8月 10日午後 4時頃永眠したと記している。

モイセイ馬場修がセルギイ府主教の永眠を知ったのは、8月 16日付の朝日新聞死亡広告欄を見てのことだった。それが 16日か 17日かはっきりしないが、「正教時報」昭和 42年 8月号に寄稿した「セルギー府主教の死」の冒頭でその事を記している。死亡広告は「日本正教會總務主事」の名で 8月 16日朝日新聞に出されている。その内容は「病気中の處 8月 10日自宅に於て逝去」し、すでに 12日正午ニコライ堂で埋葬式が行われたこと。17日は 9時から聖体礼儀、正午に出棺し谷中墓地に向うこと。18日に九日祭を板橋大谷口のシュウエツ方で行うことであった。

馬場は「早速定刻かけつけてみた。境内はがらんとして、目新しい大八車だけが聖堂の入り口の左側に一台あっただけで人の往来もきわめて稀で此所彼所に数名のロシアがたむろしているだけで、れい柩車はおろか、花輪さえ一つもなく葬儀とは縁遠い雰囲気であった。」と記しているが、すでに埋葬式は 12日に終えていたのであった。馬場が駆け付けたというのは 17日の出棺、埋葬の日であり、その当時の事情を前述の佐藤武雄は「十周年を迎えて」の中で次のように記している。それによるとセルギイ府主教の永眠の報に岡神父、牧島省三その他の者が板橋に走り、同夜は自宅でリテヤが行われ、翌 11日にお棺が大聖堂に運ばれたのであった。

何しろ御永眠は終戦直前5日という時であり大東京も一面焼野原で、交通も文通も共に不便で各地神品方にこの報を知らせるすべもなく、埋葬祈祷はニコライ(㊟小野)主教、岡神父、牧島兄その他東京及び軽井沢方面に居るロシヤ人等は牧島兄の交渉努力の結果、憲兵隊の許可のもとにこの埋葬式に参列(若干)して哀しみの中に執り行はれたのは2日後であった

と記し、翌日埋葬の手続きをしに区役所に行ったが「墓地所有者名義人が全部すでに故人になった人ばかりで許可が下りず数日経過した」のであった。いたずらに日が過ぎたが、炎暑の中であり遺体も傷み、灰を多量に入れた外函を作り二重棺にして埋葬に備えた。そして

やがて墓地の件も解決が付いたのでお棺をリヤーカーで墓地へ運んだ。(中略)そして墓標の十字架も古い6ツ割の細い木を形ばかりの十字架にしてあったものだ。今から思えば全くウソのような程何から何まで不足、不自由な時にお眠りになったので、全くお気の毒な次第であった。皆様が若しセ師の墓前に祈祷される時以上のようなことを心に想い浮かべられて心の底から師の永遠の記憶をなさるよう切にお願いして筆を止めます

と結んだ。現在我々が目にするセルギイ府主教の墓碑は全国信者からの募金を得て建立されたもので、永眠から 4年後の昭和 24年 8月 10日にベニヤミン大主教の司祷により成聖されたものである。

(「正教時報」1397号 2007年 2月)

山下りん

明治 34四年の「日本正教会教役者住所姓名録」には「聖画師」としてイリナ山下りんの名があり、「北甲賀町 13番地女子神学校邸内」に住んでいた。

大正 7年卒業のエカテリナ橘君代は「紅梅やアヂサイの咲いていた庭、その庭の角の洋館の三階に修道女のおばあさんが一人聖像を画いて居られた。熱いお風呂の好きだったおばあさんでした。そのおばあさんが現代になって日本画壇に名高くなった山下リンさんだつたのです」と思い出す。(「おとずれ」創刊号)

現在の日大歯科病院の辺りの洋館の二階で独り聖像を描いていた山下の姿は橘の目には「修道女」と映った。

聖ニコライとの出会いがあり、二年余りのロシヤ留学を経て帰国したのは明治 16年 4月 29日である。

正教新報 60号(明治 16年 6月 1日付)は

教会報知の項に油画修業のため去四前に露国に赴かれし当時下の山下イリナ姉はかつて本社新報にのせしか如く、露京に到着後は修道院にありて専ら心を丹青にくだき身を彩筆にゆだねられしが先つ頃肝臓の病にかかられて、まなびのわざも随意のままにはかどらず、かつその地の風土気候も同姉の身に適せざるところゆえ、いかんをいただきながらもその業を中道にして帰朝されることとなり、すなわち去月下旬を以て当地に帰着せられたり同姉の病気も今日のところでは大に快き方なる由、きくところによればこの後同姉は当地にありて日本教会中に用うる聖像をえがくことをひきうけ、かたわら絵画を以て教会に務むるの志ある者には画法を教授さるるとのこと。同姉はたとえ中道にして帰国さられしといへど何にしても全二年は海にありて修業されしことゆへ、いくばくかの妙処をそえられたるべし、それが筆端の精神はこののちひきつづき描き出さるるところをみてしりぬべし

と伝える。

山下の帰国が病いの為、「中道」であったとあるが、留学先のペテルブルグ、ノヴォデーヴィチ修道院での生活についてはその滞露日記が詳細に伝えている。

言葉が不自由な異国での生活、そして洋画を学びたい一心で渡ったロシヤでの聖画修業という身に生じる葛藤。

山下の日記にしばしば「大にかなしむ」とあるのはその心の模様を良くあらわしている。

明治 15年 10月 20日付の聖ニコライが山下に宛た手紙では「われわれは皆、あなたが立派な聖像画家になってくれることを期待しています。自分でみごとな聖像を描くだけでなく、多くの人にその技術を教えてください」と言い、外国での不慣れな生活を気づかうが「本国の教会に尽くすという大目的のためにさびしさを我慢してください」と励ました。

そして当時、ペテルブルグに留学していたアレキサンドル松井寿郎を訪ねて故郷の教会のことを話し合いなぐさめあいなさいと書く。

最後に「ただどうか、病気にだけはかからないようにしてください。寒い北国の気候がどうしても体に合わなかったら、体を台なしにする前に、すぐ帰国しなさい」(「窓」48号 中村喜和訳)とすすめた。同じ 15年末の聖ニコライの日記には「ロシヤからの知らせを受け取った。イリナ山下については評判が極度にわるい。まわりの人たちが手を焼いている」とあり、聖ニコライはロシヤでの山下の状態を良く知っていた。

山下は翌 16年 3月に帰国の途につく。

「明治 16年第 3月 7日魯西亜聖保得府ヲ午後一時半、気車ニテ出立ス 司祭フヲドル氏送り来ル也 及ヒ松井氏来ル」とその日記にあり、「松井氏」とは聖ニコライの手紙にもあった神学校の第一回卒業生であり明治 15年 5月 21日横浜から出立しペテルブルグ神学大学に留学していたアレキサンドル松井寿郎である(松井は山下を見送った後、明治 18年、志を果さぬままこの地で病没する)。

帰国後の山下が当初どこに住んでいたかは正確には特定できない。

「私は今、目立って高い場所にある女子神学校にいます。建物の形はヨーロツパ風で、三階の南の僧室です。遠くがとても良く見えます」と帰国後、ペテルブルグヘ書いたが、当時「ヨーロツパ風」の建物は本会の伝道館以外になく、おそらく多くの部屋のあった伝道館の3階に住んだと思われる。

後に山下の住所は教会の住所録では北甲賀町13番地女子神学校内となるがこの女子神学校の建物は明治 19年の火災以後再建されたものである。

同じ手紙で「いまあなた方のことを思ってとても寂しく、友達みんなに会いたい。早く帰って来たのは失敗でした。私はあなた方のことを時計やワンピースなどの贈り物で思い出しています。いつも着てはロシヤを思い出して泣いています」と書いており、あれほどつらかつたロシヤでの暮らしもなつかしいものとなっていたことがわかる。

正教新報 76号(明治 17年 2月 1日付)は黒枠で囲んだ「吾国正教会の三大恩人が永寝の訃音」を伝えている。まず、エフイミイ・プチャーチンで彼が昨年 10月 28日パリで客死したことである。

プチャーチンはロシヤの提督で日露和親条約を結び、その後政界に入るが聖ニコライの日本宣教の事業の後援者であつた。伝道館や神学校建設はプチャーチンの募金の労があった。

次に「露国工芸大学校の総理フエオドル・イラルダン氏は油絵と彫刻とを以は高名なる人にて常に我国教会のため尽力さられた」とあり山下がペテルブルグの修道院にいたころ、その指導を受けた人である。山下の日記に「ヨルダン」と記されている人物でペテルブルグ美術アカデミーの校長だつた。

「偶々工芸学校の長たるヨルダン氏来たりてイリナの才智を見て甚だ感嘆せり且彼は速く修道院の画学の課業を終りて後ち工芸学校に入りて学ぶを要すると言へり」(正教新報 16号 明治 14年 8月 1日付)と山下の画才を認め、指導した。山下にとっては忘れがたい人の訃報である(ヨルダンは彫刻銅版画の名手であり、山下もその技術を習ったと思われる作品が残されている)。

三人目はエリザベタ・ランベルドというロシヤの婦人で女子神学校の為に多額の献金をした人であった。

教会はこの二人の為に聖ニコライ自らパニヒダを献じたとあるが帰国してから日の浅い山下が恩師ヨルダンの死をどのように受けとめたのかは想像する以外にはない。

山下が帰国した翌明治 17年に聖ニコライは復活大聖堂の建設に着手する。

正教新報 80号(明治 17年 4月 1日付)は

本会にては去月中旬よりいよいよ主教座聖堂の新築に着手せられたり 新築さるる聖堂は復活の聖堂とて十字架形の建築なる由なり 場所は降誕会堂全面の広場なれども中々大なる建物ゆえ地面狭されば是迄の崖地を築出して建築さるる都合なれば動地にも多くの時日を費やすならん 併し今より二ヶ年余にて全く落成に至るべき見積なりといふ

と伝えた。

この当時山下はどのような仕事をしていたのかはわからない。聖像の制作については何も記録が残されていないのである。ただこの大聖堂建築の槌音が響く中、思いがけない事が起る。

聖ニコライの明治 17年 10月 1日の日記には

きようイリナ山下が来て教団を出たいと願い出た「絵のことがよくわかりません。勉強をいたさねばなりません」と言う。そして銅版画を習うことにしたという。ということはこれっきりさようならということではないか。どうしようもないわがままな愚か者だ。わたしは説得しようとしなかつた。アンナ(アンナ菅野秀子・女子神学校舎監)に任せた。言ってもぬかにくぎだ。つまり、教団の画工がいなくなったということだ(「ニコライ日記のなかの日本」中村健之介)

と記され、その年の主要事項をまとめて書いた聖ニコライのノートには「イリナが教団を出た」という一行があるという。

本会内に居を定めた山下がどのような思いで教団を出たのかはうかがい知ることはできない。

まだ洋画への志を捨てきれなかったのだろうか。小説の石版画挿絵の作品、ジュルール・ヴェルヌ「亜非利加内地 35日間空中旅行」、ゲーテ「狐の裁判」などや銅版の作品を残している山下が再び聖像にむかったのはいつだろうか。

5年後、明治 22年 11月 5日の聖ニコライの日記には「イリナ山下にイコンを描いてもらって送ることにする」と愛知、岡崎教会へ聖像を送ることが記され、同じことを正教新報 227号(明治 22年 5月 15日付)は伝えている。

(「正教時報」1273号 1996年 11月)

*

明治 17年に聖ニコライがその年の主要事項を記したノートには「イリナが教団を出た」という一行があるという(「ニコライ日記のなかの日本」中村健之介)。

山下りんが女子神学校の教員たちと撮った写真は明治 18年 10月であることが最近判明した。同じ写真が山下の遺族である故郷笠間の小田家にあり、その裏に日本語とロシア語の日付が記されていたのである(岡山大学・鐸木道剛氏の調査)。

そうすると山下が教団を離れていた時期はあまり長い間ではなかったということになる。ただその間、山下がどこに居たのか、またどのような仕事をしたのかはわからない。明治 22年 11月 5日の聖ニコライの日記に「イリナ山下にイコンを描いてもらって送ることにする」と記されるまでのことは何も記録がないからである。

明治 22年といえば復活大聖堂の竣工まであと2ヶ年であり、この年の足利正教会をかわきりに、明治 25年には秋田県曲田会堂、明治 27年札幌正教会、明治 32年千葉県須賀正教会と聖堂の竣工が続き、いずれも山下の聖像がイコノスタスに収められていく。

山下の「聖像画手」としての仕事は明治 22年ころから確かなものとなったと想像されるが、おりから建設中の復活大聖堂とその中に設けられようとしていた五層に及ぶイコノスタスをどのような思いで見ていたであろうか。

8月にはドームの上に十字架が掲げられ、鐘楼にも8個の鐘がとりつけられ内部の工事に入ったころである。ロシヤの聖像画家ペシエホーノフの 50枚にも及ぶ聖像は山下に何を語りかけたのであろうか。

5年前に「絵のことがよくわかりません。勉強をいたさねばなりません」と聖ニコライに告げた山下の心の揺ぎはこのころを境に消えていたにちがいない。復活大聖堂は 24年に竣工するが、この年来日したロシア皇太子に日本正教会が献上するために描いた「ハリストス復活」の聖像は蒔絵師高井安治の額装とあいまつて見事なものであつた。聖ニコライも満足した出来ばえである。

山下の描いた聖像の図柄の原泉や画法については斯界の研究者に委ねるが、その画風は 18世紀以降の西洋絵画の影響を受けたロシヤの聖像の系譜といえよう。ただ聖像に描れた顔は西洋人の顔ではなく、どこか東洋的な香りのする日本人の好みに合う顔立ちが多い。

聖ニコライがその居室にラフアエロの聖母子の絵を懸けていた時代であり、正教新報にそのコピーの頒分広告が出ていた時代の聖像なのである。

山下はこの時期以降、大正 7年故郷の笠間に帰り隠棲するまで全国の教会の為に聖像を描き続ける。約 250点が現存するが制作数の正確な数は知ることができない。山下が個人として贈ったものや焼失したものがあるからである。また山下は少数ではあるが肖像画も描いた。

明治 16年、山下がロシヤからの帰国の報を告げた正教新報の記事には「絵画を以て教会に務むるの志ある者には画法を教授さるるとのこと」とあったが、志願した者はいなかったのだろうか。ポズニェーエフの「明治日本とニコライ大主教」(中村健之介訳)には「聖像画局は最近宣教国に設けられたばかりであり、活動はまだこれからである」とあるがこのポズニェーエフのロシヤでの講演は明治 45年の事であり、山下一人では聖像画局とは認められなかったのであろうか。

ただ「裏錦」3号(明治 26年 1月 15日)には「正教会聖像描写館在勤の画師」の「高橋ます子」が農商務省の委託でその年のシカゴでの万国博覧会のために油絵の美人画を制作し、それを出品に先立って女子神学校で生徒たちに見せたという記事がある(岡山大学芸術学研究。創刊号「山下りん研究㈣」 鐸木道剛)。

ここには確かに「正教会聖像描写館」が実在したことを示しており、山下りんの他にも画家がいたことがわかる。「高橋ます子」とは明治 23年の第3回内国勧業博覧会で「婦人肖像」によって美術部褒賞を受賞した「高橋マス」と同一人物であろうと推察される。

この「高橋ます子」の名前は同じころただ一度だけ正教新報に名前が出てくる。第 332号(明治 27年 10月 1日)「血兵義金募集報告」の欄に女子神学校の項に教員の氏名や女子神学生の氏名が並んだ後に山下りんと共に「高橋ます」と記されている。ただ一人聖名が入っておらず洗礼は受けてはいない人のようである。二人がどのような関係と立場であったのかは知ることはできないがこれ以後「高橋ます」の名が出てくることはない。

山下の遺族である小田秀夫氏の著書『山下りん』には「制作が忙しい時は神学校の生徒の中で優れた描画の力のある者を助手に使ったことがあるようだったが、そういう際でも顔だけは自分が描いたと言っていた」と山下からの聞き書きがあるが独り山下は女子神学校内の洋館の三階で聖像を描き続けたのであろう。その生活ぶりを女子神学校に明治 30年に 15歳で入学したオリガ平山於利加は

御帰国後は校内の一角にあった洋館の三階に住まわれ数十年の長い間自炊生活をして過されました。いつも頭髪など一束に引きじめて男性的で意志強固な気骨のあるお人柄に見受けられました。長い年月庭を散歩された事も来客の出入を見た事がありません。只私共は浴場で稀にお会いした位でしたので師の画室など一人も見た者もありませんでした。全く外部とは没交渉でよく何十年かの長い間孤独の生活に堪えられたと今更帽子なき修道女の生活であったと尊敬の念を深めました。師は廃校と共に郷里の水戸に帰られて終られました

と記している。(「おとづれ」第3号)

大正 7年、山下りんはニコライ堂を離れ故郷笠間に帰る。安政 4年生れの山下が還暦を過ぎたころである。前年にロシヤ革命が起りロシヤからの伝道資金が途絶え女子神学校が廃校になったことや前から病んでいた自内障が進み絵筆をとることがむずかしくなっていたのだ。

4歳下の弟、峯次郎の家の南隣りに小さな家を建て住んだが、目の方はその後東京で手術を受け度の強い眼鏡をかければ新聞くらいは読めたという。

峯次郎の孫、小田秀夫氏は「私が子供の時に接しました大伯母は年をとり、しわくちゃで色の黒い、背の小さなおばさんで風来の上がらぬものでした」(西日本正教ゼミナール「山下りんについて」)と思い出している。帰郷後は一度も筆をとったことはなかったという山下は自然を友とした生活を送った。

昼になると近所の水田で芹を摘んだり、また当時栽培が始まったばかりのトマトを作って食膳に乗せていたりしていたが、リプトンの紅茶や食パンが大好きであった。またお酒がなによりも好きで「仙人のような生活」と子供のころの小田氏の目には映ったようだ。

人と交ることをしなかったという山下だが郷里に帰ってからも教会と全く縁が切れたわけではなかった。わずかばかりではあるが年金のようなものが支給されていたようだし、水戸地方を管轄する神父も訪問した形跡もある。

大正 15年 4月 22日にはおりから茨城地方を巡回中のセルギイ大主教が訪問している。「22日朝、前日同様大勢の信徒に送られて水戸を出発し、聖画師山下イリナ姉を訪ふべく笠間に赴いた。老いて元気の衰へざる女史を慰め、祈りを捧げ、饗応を受けて再び汽車の人となり」と正教時報(15巻 第6号 大正 15年 6月 20日)は伝えているし、昭和 12年 6月 1日付号の「ニコライ大主教開教 75年記念銅像建設資金献金報告」には 7円を献金したことが記されている。

昭和 14年 1月 26日、山下りんは老衰のために永眠する。83歳であつた。生前身内の者たちに教会の事や宗教の事は一切話をしなかったそうで、その葬儀は山下家の菩提寺である笠間の光照寺の住職により営まれた。その墓石の裏面には浄土真宗の戒名が刻まれている。

教会は山下の死を翌日の新聞で知り、すぐに弔電が出された。正教時報 28巻第 2号(昭和 14年 2月 1日)に「聖像画家山下姐永眠」と訃報記事が掲載されているが、生前山下は訪問した管轄司祭の小寺神父に「笠間は郷里とは申しながら近者の者は死に絶えて只今の所では何もかも近所の方々のお世話になっていますので、我身に萬一の事があっても本会へお知らせできません。 一切を近所の方々に一任してありましたから何時でも私の死がわかりました節は御記憶をお願いします」と繰返し願ったと記されている。

さらに正教時報 28巻 第5号(昭和14年 5月 1日)は「山下媼追憶の会」として次のように報じている。

3月 19日主日祈祷に引き続き、山下イリナ老女史追憶の会が旧女子神学校の校友に因って開催された。先づニコライ聖堂に於て三井長司祭、小寺、日比、高久の諸師に因ってパニヒダが厳修され、校友諸姉の合唱で聖歌が献げられた。それより伝道館に於て簡素な午餐を共にし、午後2時に会を閉ぢたが、茶話歓談の間にもそれからそれに老女史に関する追憶談がつきなかった。

山下の願いどおり教会は永眠の記憶をし、人々の間にもニコライ堂を離れてから 20年以上もたったのに山下の思い出は鮮明だった。

「『女などに学問は無用だ』と言われた時代に、遠いオロシヤ三界迄飛び出して、聖像描きを習って帰朝後は一管の絵筆を生命に、その頃全国の各地に建てられた会堂や聖堂用の聖像専門の閏秀画家として明治より大正にかけて正教会内に普く知られた」と訃報記事は山下の一生を簡潔にまとめたが、17歳で故郷を出立以来その波乱の生涯を閉じたのである。

かつて、明治 16年にロシヤの修道院に書いた手紙の末尾には「無用の見習い修道女、愚かなイリナ・ヤマシタ」と記したが、修道院で着た修道服の感触はいつまでも離れなかったにちがいない。

(「正教時報 1275号 1997年 1月)

中井 木菟麿(つぐまろ)

「聖ニコライと共に生きた」と言うべき人がもう一人いる。山下りんとほぼ同じ時期、聖ニコライの翻訳事業の同労者、パウェル中井木菟麿である。

聖ニコライは「印刷された言葉は宣教の核心です」とまで言いきったが、その内容は次のようなものであった。

翻訳局には宣教の核心があります。現代ではいかなる国においてであれ、 一般に宣教活動は口頭の説教だけに頼っていてはいられません。鐘を鳴らして街の通りを走って聴衆を呼び集めたフランシスコ・ザヴィエルの時代はとうに過ぎ去ったのです。日本では人々が書物を読むことを好み印刷された言葉を重んじる傾向が強いから信者や説教を聞きに集った人たちに何よりもまず彼らの母国語で書かれた書物を与える必要があります。それも、是非とも文章が立派で装丁は念入りで美しく、しかも廉価の書物を与えなければなりません。カトリックやプロテスタントとの教義の相違を明らかにする書物はとりわけ重要です。宣教団の発行した書物によって知識を身につけた正教信者が同郷人でカトリックやプロテスタントの信者となった者たちと論戦して勝ったという事例を私はいくつも見てきました。印刷された言葉は宣教の核心です(中村健之介訳・ポズニェーエフ「明治日本とニコライ大主教」)

来日以来、日本人の性質を見抜いていた聖ニコライは早くから「印刷された言葉」の必要なことがわかっていた。自身、石版印刷で「日誦経文」などを手がけたが、明治7年に公会が初めて 開催され、以後宣教の拡大と共に祈祷書やその他必要なものを翻訳していく。神学校の充実により人材が輩出していくが常に中心は聖ニコライであった。啓蒙書や神学書などは他にまかせたが、経典の翻訳で聖ニコライの目の通らないものはない。その事業の全体については割愛するが、山下りんがその生涯を聖像にささげたように、聖ニコライの経典翻訳の助け手として我が身をおいたのがパウェル中井木菟麿であった。

後年、中井はその経緯を次のように語っている。

余が経典翻訳事業にたずさわる事となったのは、大主教がかつてあなたは神様に釣り上げられたのだから、いかにもがいても脱出することはできないと言われたとおりですが、余の任地播州加古川教会に巡教せられた時、師に従って街中を案内した途中、あなたに要務があるから伝道をやめて上京しなさい、といわれたのでどういう事をするのかわからないので命の如くしたところ、9月の始めから直にその書斎に召されて翻訳筆受の職に就かされた。自分は要務とは正教新報の編輯者位であろうと思っていたところ、何等も預告もなく突然筆をとらされたので実に案外であった(「大主教ニコライ師と私」正教時報 昭和 17年 9月号)

当時、中井は加古川地方の伝教者であつたがこの年の公会に上京したイヤコフ高屋神父が中井の動静を聖ニコライに伝えていたのである。明治 14年のことであつた。

パウェル中井は安政 2年(1855) 6月 11日、中井修二(桐園)とシモの長男として大阪に生まれた。中井家は儒師として大阪の公許学問所であった「懐徳堂」の学主をつとめた家であるが明治2年、新設の学制改革や時代の変革の波にのまれ、父・修二の時に廃校となった。

当時の漢学をめぐる状況は「王政維新の後ち、維新の二字は学問の上にも大影響ありて、新しきを尚び旧きを厭ふ時代の傾向は一斉に漢字を排斥して洋学の天下と為りしより、悲憤せる漢学者は海に投じて死せしもありき、懐徳堂を亦此の風潮の下に廃絶の已むなきに至れり」(西村天囚「懐徳堂考」)といったものだった。

中井自身も後に懐徳堂が再建された時に当時を振りかえり次のように述べている。

明治2年己巳、それは大阪懐徳堂が創立 144年、余が生まれて 15年目、時代の推移に伴ひてさしせまりくる衰運を如何ともすることかなはず、千載の恨を留めて校舎を閉鎖した年なのである。子供心に酪刻せられたる愁痛やるせなき情緒は年長じても諦めること能はずして

とその無念さをうかがい知ることができる。

懐徳堂の塾生は 10歳前後から 25~26歳までというから、当然、中井も幼い時から学んだであろうが、その漢学の豊かな素養が後年、聖ニコライの翻訳事業を助けることになる。

中井の受洗は 24歳の時、明治 11年 2月 2日であった。

教会メトリカには「聖名パワェル、大阪府下摂津国江戸堀南通一丁目二番地、平民、旧宗禅」と記され、代父はパワェル橘、代母はアンナ菅野(女子神学校舎監)、伝教者はイヤコフ高屋で授洗者は大阪に赴任したばかりのアナトリイ神父である。

すでに大阪には明治7年、ペトル笹川定吉により伝道が開始されており、中井は大阪正教会の初実の果の一人であつた。

中井が正教と接したのはどのような状況だったかは定かでない。父親・修二が聖ニコライと面識があつたとも伝えられているが確かなことはわからない。ただこの時期、注目すべきことがある。

中井が 11年 9月から翌 12年 9月まで雑誌「回天新報」を刊行したことである。「回天新報」は土佐派の自由民権運動とかかわりを持つものであり、民権拡張や藩閥政府を攻撃したものであった。

かつて函館で聖ニコライと時代の変革に破れた旧仙台藩士たちの出会いがあつたように、ここ大阪においても新しく変った世の中に身の置きどころを求めた中井と正教との出会いがあったような気がする。当時、この地方の伝教者は旧仙台藩士、イヤコフ高屋仲で、正教会の函館時代を経た人で、気脈のあい通じるものがあつたのだろうか。

中井の妹、ワルワラ終子は

懐徳堂は明治2年廃校となり、教師は小学校教師に移された。木菟麿は弱年のため1年間、天王寺師範に預けられ、同校第一期卒業生として採用されたが、昔から懐徳堂に住居していた名医。古林貝宜の子孫・古林貝蔵が早く正教に接していて中井はその人から正教の教理を聞いた

とも伝えている(曙光 45号)。

受洗の翌 12年、中井は公会において自給伝教者に任じられ正教伝道に入る。13年には加古川の市町に転居し、小野町、三木町、姫路にまで伝道をし、和歌山方面にも足をのばした。

その時のエピソードが残っているが、伝道の講話が終って夜遅く雨の中を帰途につく途中、番傘と小田原提灯をさげた中井に一人の労務者が近づき、タヌキとまちがえ天秤棒をふりかざしてきたが自分は石町正教会の伝教者であると答え難をのがれたことや、この人も後に信者となったということなどである。

短躯虚弱の小身だったが中井の熱い伝道活動は、かの「とげ」を身に持った聖使徒パウェルの姿そのものであったにちがいない。

中井が上京当時の駿河台本会はまだ復活大聖堂の雄姿はなかったが、15年に編輯局に入り、教会の出版物に携っていく。中井と共に妹の蘭と終子も上京したが終子は女子神学校に入学し、26年に卒業し女子神学校教員となり国語と東洋史などを教えた。

明治 32年卒業のマリヤ前野(旧姓中島)文吾は次のように孫に語ったという。

中井木菟麿、蘭、終子先生方はあの時代に御兄妹独身でまるで修道士のような生活をなさっていた高徳の方でした。木菟麿様はお会いすればご挨拶ぐらいかわしますが格別お話などしたことはございません。とても尊敬いたしております。

終子様には4年生の時、漢文を習ったと記憶しております。(中略)終子先生はもう 30才頃におなりではなかったでしょうか。お歳のことはよく知りません。感じのよい親しみ深いお方でした。終子先生もおしャれなどなさるのではないし、髪はいつも東髪で、御兄妹そろって敬虔な御生涯で言わず語らず聞きもしないけれどともかく御立派な人でした。あのころ先生は小川町あたりに住んでいらして、普通のしもた家に質素に暮していました。お家のことは蘭様がなさっていました。(「パワェル中井木菟麿小伝」大阪ハリストス正教会)。

(「正教時報 1277号 1997年 3月)

*

パウェル中井は明治 15年上京し、編輯局入りし、同時に聖ニコライの翻訳事業を助けていくことになる。

『大主教ニコライ師事蹟』には「ニコライ師の聖典翻譯」という項目があり、そこには次のように記されている。

主教ニコライ師は聖典の翻譯が日本正教会竪立の基礎をなすものであるからと云ふ見地から、日夜教務に忙殺されながら、営代の儒者と呼ばれるパワェル中井木菟麻呂(大阪の大儒中井甃庵の後裔)を顧間として、此の大業に着手したのであった。書夜中井と相封して此業を執り、明治 16年より同 45年の終焉に至るまで會て廃せず、實に浩澣なる祈祷書、聖規則書等を刊行した。特に新約聖書の翻譯に至っては極めて慎重なる注意の下に、7年の星霜を費したと云ふことである。

ここで示されている「新約聖書」は明治 34年刊行の「我が主イイスス・ハリストスの新約聖書」であり、現在でも正教会で用いている聖書である。

福音宣教において聖書は不可欠である。明治 34年といえば聖ニコライが東京に本会をおいてから約三十年ということになるがその間どのような聖書が用いられていたかは興味深い。

聖ニコライが来日当初は聖書・祈祷書はもちろん神学書も訳されていなかった。聴教者は口伝をもって耳から正教を学ぶほかはなかった。

未だ「キリシタン宗門厳禁」の時代ではあったが「漢訳聖書」がすでに国内に入っており聖ニコライもこの聖書をもとに最初の翻訳を始めた。

どうにか日本語を話せるようになり、学術書の原文や翻訳文に用いられている文字の書き方の極く初歩を身につけると、わたしはそれだけの知識で直ちに新約聖書を日本語に翻訳する仕事にとりかかりました。しかしそれはロシヤ語から訳したのではありません。ロシヤ語の一つ一つの単語に相応する漢字を見つけ出す作業はまだ到底わたしの力の及ぶところではなかったし、やっても無駄だったのです。わたしは中国語から訳したのです。(「明治日本とニコライ大主教」ポズニェーエフ。中村健之介訳)

旧仙台藩の儒者、真山温治がその翻訳を助けたが、翻訳が進んでいくと「わたしは次第に中国語のテキストに通じてくるようになって、やがてそのテキスト自体が信頼できないということがわかりました」ということになる。聖ニコライは結局ロシヤ語訳、教会スラブ語訳を調べ直し、さらにはラテン語訳や英語訳、ついにはギリシャ語も参照していく。そして四福音書や使徒行実、パウェルの手紙などを訳していくが「いまそれらの翻訳をふりかえって見ると、そこに無数の不正確な箇所があるのにあらためて気づきます。最初に訳した四福音書と使徒行実も新たな翻訳の必要があります」とロシヤで発行されていた「キリスト教読本」という雑誌(1869年 1月号)で述べている。

前年の 1868年 10月にロシヤのインノケンテイ主教にあてた手紙にも「漢文から日本語に訳したのは四福音書、使徒行実、使徒の公書、使徒パワェルの書札若干、聖史略、教の鑑、教理間答、朝夕の小祈祷書等です」とあるが、これらの翻訳書が当時どのように宣教に生かされたかは不明である。

ニコライは伝道会社設立の目的をもって明治2年(1869)から4年までロシヤへ帰るが、その間、旧仙台藩士を中心とした初期の信者たちが教義の研究に用いたのは漢文の『東教宗鑑』であり、漢訳白文の聖書であった。その後、聖ニコライが持ち帰った石版印刷器によって種々の祈祷書などが印刷されていく。『日本正教傳道誌』には

掌院ニコライ師は豫て携へ来りたる石版の印刷器を出し、印刷の法を記したる書き物を見ながら薬品を調合し、高屋、大立目等に版下を書かしめ、津田、大條、岡村等を相手にニコライ師自ら職工の労を任じて、同師が日本語を学び得て始めて詳したる天主経並に日誦経文、東教宗鑑、教理問答等を印刷せり。其他当時石版刷にて印刷せず写本として相博へたる書もありたり

と記されている。この石版印刷器は東京に移ってからも使われたようで印刷技術の向上に伴い聖像も印刷するようになる。

「切支丹禁制」の高札が市中から取り除かれたのは明治6年である。それまでは明治の新時代に入ってもキリスト教はいぜん禁教であった。政府は開国以来いやおうなしに入ってくる外国人宣教国やまたその信者たちの動静を探っていた。正木護という太政官所属の諜者の報告書が残されているが、そこには当時の正教会の信者たちが聖書を求めている様子が詳細に記録されている。

明治6年3月17日、米国長老会の宣教師カラブルスが鉄砲洲に「耶蘇教書肆」を開くが、その店に正木護が従業員として入り込み、出入の者たちを調べていたのである。開店直後の3月27日には「訳本75冊金7円一方尼逅頼の生徒6人来て求む」、4月8日には「漢訳 58冊金2両一朱尼逅頼生5人来て求む」、4月17日には「漢訳4冊金2朱尼逅頼の生徒戸田除平求む、同人の咄に云り今日尼逅頼の生徒 13人受洗すと。彼塾中凡 160人通學生と合すれば 400余人の由、宮城県下はいよいよ盛んにて彼国よりわざわざ受洗の為に来る人もある由」、さらに4月20日には「漢訳6冊金2朱と3銭尼逅頼生宮城県下古地稚名、宮木千巻両人にて求む」、21日「漢訳 46冊1円半一方半4銭9分尼逅頼生影田某と同県の人と両人にて求む」、この記録によれば遠く宮城県からもしかも大量の聖書が購入されたことがわかる。(『耶蘇教書肆日誌』早大・大隈図書館蔵)

明治 15年3月出版の小野ペートル訳『聖教之宗門』には

書中新旧約書よりあかしども引きたる処多しされど我が正教会には未だ新旧約書の翻訳せしものあらざれば今姑らく支那訳の聖書及び米国聖書会出版の平仮名交り新約の文をそのままとり用ひたれども意味の解り難き詞のいぶかしきなどは原書に照して少しく刪正したればここにことわりおく

の一文が附けられている。また明治 15年7月の白極ミハイル訳『馬太福音書注解(上)』には

本文の訳は方今周ねく行はる聖書即ち著訳最も原本に近き米国聖書会の訳本に従う

と凡例に記されている。これらは当時米国聖書会社の出していた『訓点附旧約新約全書』であった。

しかし、これらの聖書では正教会固有の人名や地名と相違があり、明治 22年、聖ニコライとパウェル中井は漢訳聖書にロシヤ語読みの送り仮名をつけた正教会独自の『訓点新約聖書』を出す。

金装の奉神礼用のものと一般信者用の二種類があった。これは 1864年夏、中国においてロシヤ語から中国語に訳された『新遺詔聖経』と名づけられた新約聖書を参考にしたものである。

しかし、訓点が付いているとはいえ一般信者にはこの聖書は読みやすいものではなかった。かつて聖ニコライが初めて日本に来る時にニコラエスクで後にモスクワの府主教となるインノケンテイ主教が「聖書と奉神礼用の諸祈祷書をその改宗した部族や国民のことばに翻訳し、正教の土着化を図る」ことを説かれたことを改めて思い起さないではいられなかった。信者が平易に読める聖書の必要がさらに聖ニコライに聖書の日本語訳という困難な仕事へと向かわせたのである。それは「日本正教会竪立の基礎」となるべきもので、時代を越えることのできる確かな日本語を使わなければならなかった。聖ニコライがパウェル中井を大阪から自分のもとに呼び寄せたのもひとえにこの大事業のためであったが、これは天の配剤以外のなにものでもないだろう。

正教新報 495号(明治 34年7月 15日)に載せられたパウェル中井の「新約聖書翻譯日誌」には「明治 28年9月2日午後6時、新約聖書翻譯の業に就く」と記されており、この日から聖ニコライとパウェル中井の新たな仕事が始まった。

(「正教時報」1280号 1979年5月)

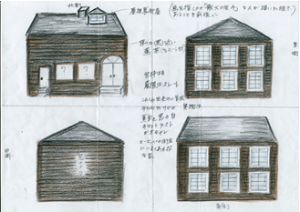

イサイヤ水島行楊のアルバム

教会には、特徴ある勤めで今もその名を残している者たちがいる。聖像を描いたイリナ山下りん、経典や祈祷書の翻訳で聖ニコライの佑け手となったパウェル中井木菟麿、また少し時代は下るが聖堂建築のモイセイ河村伊蔵神父たちである。そしてもう一人、様々な出版物で知られるイサイヤ水島行楊も記憶に留めたい。

聖ニコライが出版事業に重きを置いたことは周知の事である。

「日本では、人々が書物を読むことを好み、印刷された言葉を重んじる傾向が強いから、信者が説教を聞きに集った人たちに何よりもまず、彼らの母国語で書かれた書物を与える必要があります(中略)、印刷された言葉は宣教の核心です」(「明治日本とニコライ大主教」ポズニェーエフ著 中村健之介訳)と聖ニコライは述べたが、初期には翻訳を中心に、そして後の時代は日本人自身の著作物でそれを実行した。

大正2年9月に作成された『大日本正教會著譯出版圖書目録』には聖ニコライの時代からの出版物が網羅されている。「聖書及び註解類、祈祷書、聖歌譜、定理、神学、比較宗教、教訓集、説教集、教理研究書類、小冊子類、画帖、図解、雑著、雑誌」と分類されたその総冊数は 256である。その中の 96冊の著者として記されているのが、編輯局「愛々社」にいたイサイヤ水島行楊である。水島は「通俗的」な出版物や図版、ふんだんに写真を使った画帖を製作したことで今日でも知られているが、「正教新報」の質量共に充実していく時期、明治 30年代にはペトル石川喜三郎と共に「社説」や「論説」といった巻頭言の書き手であり重きをなしていた。

大正2年9月に作成された『大日本正教會著譯出版圖書目録』には聖ニコライの時代からの出版物が網羅されている。「聖書及び註解類、祈祷書、聖歌譜、定理、神学、比較宗教、教訓集、説教集、教理研究書類、小冊子類、画帖、図解、雑著、雑誌」と分類されたその総冊数は 256である。その中の 96冊の著者として記されているのが、編輯局「愛々社」にいたイサイヤ水島行楊である。水島は「通俗的」な出版物や図版、ふんだんに写真を使った画帖を製作したことで今日でも知られているが、「正教新報」の質量共に充実していく時期、明治 30年代にはペトル石川喜三郎と共に「社説」や「論説」といった巻頭言の書き手であり重きをなしていた。

「葉」「以齋亜」「朽葉」「紅葉」「落葉」そして大正期には「檉所」というペンネームで書かれた文章は硬軟とりあわせ量的には圧倒される。しかしイサイヤ水島行楊その人はあまり知られることはなく、その生涯も不明である。

著者が 10年前に水島の長女ヘリチタータほきの嫁ぎ先である岡家から託された水島手製のアルバム「回想写真帖―家眷及び知人と、故郷の風景其他―角綴乙」を紹介し、その足跡を探ろう。(「角綴甲」という写真帖もあったと推測されるが所在は不明)

イサイヤ水島行楊の名前が最初に教会の記録に載るのは、明治 20年の公会議事録である。伝教者配置の発表のときに聖ニコライは次のように述べた。

主教曰ク 傳教学校生徒中己ニ司祭等ノ試験ヲ経テ傳教ヲ務ムルコトヲ得ベキ者 25人アリ、中6人ハ2年生、19人ハ1年生ナリ、若傳教者不足ナランニハ之ヲ派出セシムルモ可ナリ。是ニ於テ其決心ヲ問フ、更ニ立テ之ヲ承ク、乃是ヲ傳教生徒ト為ス

その1年生の最末尾に「水島イサイヤ」と記され、この年「大分、臼杵」の「傳教生徒」として派遣されたのであった。