Глава 3. Перевод как филологическая проблема

§ 1. Отклонения перевода от оригинала

Все славянские библейские тексты возникли в результате перевода. В текстологическом отношении у перевода есть свои особенности и порожденный ими круг филологических вопросов.

Если текст, известный в одном языковом облике (оригинале), оказывается в результате определенной деятельности двуязычного лица передан средствами другого языка, то новый текст называют переводом. В принципе содержание перевода не отличается от содержания оригинала, нередко перевод воспринимается как новая лингвистическая оболочка для передачи инвариантного, неизменного смысла. В действительности между оригиналом и переводом всегда существуют смысловые различия, имеющие свои причины. Смысл переводного текста можно искать за его пределами, т. е. в оригинале, лишь тогда, когда исчерпаны возможности его понимания изнутри.

Остановимся на наиболее типичных причинах отличий перевода от оригинала применительно к славянским библейским текстам.

Известная часть содержательных отклонений перевода от оригинала обусловлена ошибками. Природа этих ошибок может быть различна.

Число двуязычных лиц могло быть достаточно велико в южнославянских странах, особенно в Болгарии, в славянских монастырях на Афоне, и незначительно в восточнославянской среде. Вполне очевидно, что только двуязычные лица могли браться за перевод в эпоху, когда не было ни грамматик, ни словарей. Поэтому случаи неверного понимания оригинала сравнительно редки.

Это не значит, что все древние переводы, и библейские в их числе, были одинакового качества. Лингвистическая и литературная одаренность переводчиков не могла быть равной, а принципы перевода и предъявляемые к переводному тексту требования также могли сильно различаться. Вместе с тем один и тот же внешний результат мог быть получен различными путями. Хорошее знание языка и предмета, о котором идет речь, приводят к буквализмам или к излишней свободе точно так же, как и слабое владение языковыми средствами и темой. В одном случае нужно говорить о новаторстве и эксперименте, в другом – о профессиональной беспомощности. В текстах, созданных тысячу лет назад, отличить сегодня одно от другого совсем не просто. И. В. Ягич подверг в свое время резкой критике славянских переводчиков византийской гимнографии, которые «не уяснили себе, взявшись за дело, всех трудностей его» (Ягич 1886, с. ХСV, примеры неверных переводов в гимнографических текстах см. на с. LXXIX–LXXXV). Спустя столетие Н.А. Мещерский (1986, с. 88) взял переводчиков под защиту, отметив, в частности, что «Ягич сам не всегда правильно понимал толкуемые им тексты». По соотношению оригинала и перевода можно прийти к довольно верному заключению об уровне мастерства отдельного переводчика, но небезопасно делать утверждения о том, что он перевел отдельное слово или пассаж ошибочно или далеко отступил от оригинала. Нужно ясно сознавать, что у переводчика мог быть иной оригинал, чем тот, что доступен нам теперь, что искажение могло возникнуть не при переводе, а в ходе рукописного копирования, что возможно иное осмысление текста оригинала в условиях забытой сегодня иной литературной традиции, что наши знания языка древней письменности все еще неполны и т. д. В качестве примера перевода, производящего впечатление ошибки, можно привести соответствие στέλεχος – вонꙗ, принятое переводчиком толкового перевода Песни вместо обычного и ожидаемого стебель, стебло (Алексеев 1988, с. 175).

Другой случай мы находим в Ин.8:56 авраамъ отьць вашь радъ би былъ да би видѣлъ дьнь мои, и видѣ и въздрадова сѧ. Трудно объяснить употребление сослагательного наклонения на месте греч. индикатива ἀβραὰμ <...> ἠγαλλιάσατο ἵνα ἴδῃ τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν, ведь по смыслу данного евангельского эпизода не возникает никаких сомнений в том, что Авраам действительно видел этот день. Возможно, стремление передать сослагательное наклонение в придаточном предложении вызвало соответствующее построение в главном. Это неудачное чтение укоренилась во всей традиции церковнославянского текста, под него было даже подогнано чтение второй фразы в болгарском списке XIII в. Баницкого евангелия (НБКМ, 847): и видѣ и въздрадова сѧ бы. Современные печатные издания церковнославянского текста также следуют ему.13

Малоудачным кажется буквализм в некоторых стихах Псалтыри при переводе греч. ἀδολεσχέω, ср. Пс.76:7 ноштьѭ сръдьцемь глѹмлѣхъ сѩ. и клъцаше дѹхъ мои; Пс.118:23 рабъ же твои глѹмлѣаше сѩ въ оправъданиихъ твоихъ и т. п., где требуется значение «размышлять, беседовать», которого конечно не передает глагол глѹмити сѩ. Неудача объясняется из текста Сетпуагинты, в котором в этих стихах на месте евр. שִׂיחַ «размышлять, беседовать» появился греч. глагол ἀδολεσχέω «насмехаться», буквализм перешел и в славянский текст (Мещерский 1988) и остался в нем вплоть до современных изданий. В Норовской псалтыри XIV в. (ГИМ, Увар. 285) в результате редактирования в Пс.76:7 появился глагол скръбѣти; между прочим, это же соответствие для глагола ἀδολεσχέω отмечено и в первоначальном переводе Псалтыри в 54:3,76:4 (см. Slovnik, s.v. въскръбѣти). Это соответствие не так странно, хотя тоже лишь по догадке передает смысл подлинника (ср. MacRobert 1993, р. 276–8).

Название афинского ареопага Ἄρειος πάγος буквально значит «холм Арея», но в Деян. 17:19,22 мы встречаем перевод ариѥвъ ледъ. Дело в том, что греч. πάγος обозначает не только холм, но и лед, и стужу; в Новом Завете, за исключением этого места, слово не употребляется, а в ветхозаветных книгах обозначает только лед и стужу, см. Исх.16:14, Иов.37:10, Сир.43:22, Дан.3:71 (песнь трех отроков), Наум.3:17, Зах.14:6. Таким образом, буквальный перевод топонима отвечает духу библейской переводческой практики. И хотя при этом переводчик проявил себя не как турист, которому известна историческая топонимика Афин, а как библеист, который знает традицию употребления слова в Св. Писании, перевод все же не представляется удачным. Он заставляет читателя предполагать какой-то мистический смысл там, где его нет. В результате в русских эротапокритических сборниках появилась следующая статья явно оригинального происхождения и фантастического содержания: Рече павьлъ, ставъ посредѣ ариѥва ледѹ: мѹжи афинѣистии. Тълкъ. Въ афинѣхъ предъ идольскою цр҃квью лежалъ камень великъ, на немьже стоꙗ арии ѹчаше люди, и ѹченьѥмь ѥго мнози омрачишасѧ и самъ сѧ омрачи. и того ради камень тъ наречеть сѧ ариѥвъ ледъ РНБ, Q.п.1.18, л. 178. Ср. корректную передачу в середине XIV в. у старца Исаии в примечаниях к переводу Ареопагитик: аревъ пагъ, еже рещи словѣньски аревъ камыкъ, ВМЧ, октябрь, 269.14 15

Самой распространенной причиной появления ошибок перевода оказывается смешение омографов или слов, имеющих в оригинале похожее написание. Так из-за внешнего сходства болгарские переводчики в начале X в. отождествили θαρσίς «хризолит, топаз» (непереведенный гебраизм в LXX) с другим греческим словом θάρσος «дерзость», отчего вышло тѣло ему дръзостю прѣпоꙗсано Дан.10:6 (Евсеев 1905, с. 136). Эту же ошибку совершили издатели ОБ: руцѣ его <...> наполнены дерзости Песнь 5:14. В переводах с латыни систематически смешивались предлог gratia «для, ради» и существительное gratia «благодать» (Соболевский 1910, с. 50).

В греческом языке византийской эпохи в результате совпадения в звучании нескольких гласных и дифтонгов, так называемого итацизма (как і звучали ι, η, ει, οι), происходило неразличение в произношении и на письме слов с этими гласными. Неустойчивость орфографии вела к появлению многочисленных омофонов и омографов, что отражалось и на переводах. Так, вместо ὄρη «горы» переводчик читал ὅροι «пределы» и т. п. (этот и другие примеры ошибок в славянских переводах см. в работе Thomson 1988b).

Из-за смешения в произношении неслогового и в составе дифтонга и билабиального согласного b переводчик XII в. слово νεβρός «детеныш» в Песни песней с толкованиями перевел всюду «жила», как если бы это было νεῦρον. См. стихи 2:9, 17, 4:5, 7:3, 8:14 (Алексеев 1988, с. 175).

Большой материал на различного рода ошибки приведен А.В. Горским и К. И. Невоструевым при рассмотрении славянских библейских текстов по ГБ (Описание, т. 1,с. 18,28–29,34–39,48–50,71,78,81–82,86–87,93,96, 101, 105–106,111, 122–123,126,129). Следует иметь в виду, что часть приведенных здесь примеров может быть оценена иначе. Нередко описатели Синодального собрания при оценке древних переводов принимали в качестве эталона чтения синодального издания Библии, признавая его непреложный авторитет.

Замечено также, что в отдельных случаях ошибки славянского перевода основаны на неверном восприятии греческого слова на слух, приходится допускать, что текст оригинала переводчик не видел, но слышал. Ср. такого рода ошибки в толковом переводе Песни песней, в составе толкований Григория Нисского: αἰδώς «стыд» переведено сладъко = ἡδύς; ἐρύθημα «румянец» переведено благочислие = εὐρυθμία; ὥρας (род. падеж) «красоты» переведено видиши = ὥρᾷς; τῇ (артикль жен. рода, дат. падеж) переведено живо = ζῇ и т. п. (Алексеев 1988, с. 172). На сходные случаи слуховых ошибок из других областей славянского мира указывают Hansack (1975, р. 21), Thomson (1978, р. 116–117). Впрочем, за такими случаями может стоять просто плохое знание грамматики, выученной не в ходе обиходного освоения языка, а с учителем. Так в толковании на Иак.5:8 греч. εἰς τοσαύτην ἀγῇ λαμπρότητα «в такое чтобы приводил сияние» передано на такои свѣтлѣн земли (РНБ, Пог. 30). Даже если в слове «вести» греческого оригинала допустить утерю альфы, отчего в переводе получилась «земля», останется без объяснения произвольное толкование всех грамматических форм оригинала. Складывается впечатление, что переводчик просто пытался связать между собою слова, лексическая семантика которых ему была в определенной степени известна. Впрочем, по остроумной догадке С. Франклина (1988), некоторые из таких ошибок могут быть следствием внутреннего диктанта.

Наконец, весьма обычным явлением оказывается восприятие имен собственных как нарицательных, и наоборот. Ср. в мефодиевском переводе Соф.2:5 пришелци судамъ вместо «пришельци критскии», греч. πάροικοι Κρητῶν (Евсеев 1899, с. 360). В переводе Песни 8:11 с МТ конца XV в. въ народѣ = בַעַל הַמוֹן (hamon «сонм, толпа»), тогда как правильно в другом, более древнем переводе с МТ въ балгамонѣ, в ОБ въ вееламонѣ (Алексеев 1981, с. 69). Нужно, однако, иметь в виду, что традиция буквального истолкования имен собственных имела значительное распространение в еврейской синагогальной практике, что связано с обилием эпонимических легенд в космологических и исторических частях Ветхого Завета, не чужда она была и христианской письменности.

Примеры неверной передачи нарицательных имен собственными: 3Цар. 12:31 сотвори кусофа высокъ = ἐποίησεν οἴκους ἐφ’ ὑψηλῶν «создал дом на высоких»; Иер. 26:24 развѣ хирахикама πλὴν χεὶρ Αχεικαμ «обаче рука Ахикама» (Описание, т. 1, с. 36, 93). В обоих случаях речь идет о весьма элементарных ошибках, было бы наивно объяснять их невежеством переводчика. Можно предполагать какую-то порчу в греческом источнике, которым пользовался переводчик, или вытеснение перевода маргиналией, как это отмечено для Геннадиевской Библии (см. Глава 5, § 13).

§ 2. Мера свободы перевода

Принято считать, что средневековые переводы, особенно библейские, крайне буквалистичны. Однако мера их буквализма с достоверностью не определена. Действительно, господствующим правилом является то, что одному слову оригинала соответствует одно слово в переводе, но вовсе не редкость, когда одно слово оригинала переводится словосочетанием, как, например, πορνεῦσαι любы творити, σελενιάζειν на новъ мѣсѧць бѣситсѧ и т. п. Точно так же в зависимости от условий контекста одно и то же слово оригинала переводится то одним, то другим эквивалентом (см. Верещагин 1971, с. 70–125). Как справедливо отмечено, полисемия реализуется только в контексте, и поскольку ни один самый буквальный перевод не игнорирует полисемии (Barr 1979, р. 22), единицей переводимости оказывается не изолированное слово, а по крайней мере словосочетание, иногда синтагма или целое предложение.

Так, мефодиевский перевод Песни характеризуется следующими чертами свободной передачи оригинала.

1) Мн. число заменяется двойственным там, где этого требует славянская грамматическая норма (известно, что греческий язык гораздо раньше потерял dualis).

2) Родительный принадлежности передается прилагательным или аттрибутивным причастием: Песнь 4:2 ἀγέλαι τῶν κεκαρμένων стада острижена. То же в переводе Псалтыри, ср. 8:3 з ѹстъ младенечь ἐκ στόματος νηπίων (Карачорова 1989, с. 179).

3) Введение связки настоящего времени, иногда опускаемой в LXX вслед за МТ. Ср. 6:9 кто си есть прѣницаѫща, в толковом переводе XII в. связка отсутствует: кто си приникающи. То же в переводе Псалтыри, ср. 68:17 ѣко блага естъ милость твоѣ ὅτι χρηστὸν τὸ ἔλεός σου (Карачорова 1989, с. 175).

4) Замена медиопассива активным оборотом: 5:3 ἐξεδυσάμην τὸν χιτῶνά μου съвлѣкохъ ризу моѫ, ср. сохранение греческой грамматической формы в толковом переводе съвлѣкохъ сѧ съ ризы моеꙗ ГБ.

5) Замена во 2-м лице аориста перфектом: 5:9 ὥρκισας заклѧла еси, в толковом переводе заклѧхъ ГБ. В переводе Псалтыри это черта проведена непоследовательно (Карачорова 1989, с. 177–178).

6) Предложно-падежное сочетание ἐν + dativus передается творительным беспредложным: 2:7 ἐν δυνάμεσι καὶ ἐν ἰσχύσεσι силами и крѣпостьми, в толковом переводе въ силахъ и крѣпостехъ ГБ.

7) Префиксальная перфективация при передаче аориста совершенного вида: ἠγάπησαν възлюби, ἐφύλαξα съхранихъ.

8) Применение возможностей славянского словообразования: 2:9 νεβρὸς ἐλάφων алнищь, буквально «детеныш оленей».

9) Отдельные случаи изменения словопорядка.

В лексико-семантической сфере это свобода проявляется следующим образом.

1) Передача полисемии, т. е. перевод одного и того же греческого слова разными славянскими в зависимости от условий контекста.

2) При передаче значения слова его внутренняя форма не воспроизводится, словообразовательное калькирование не применяется. Например: ἀναπτερόω възбыстрити, ср. в толковом переводе въскрылити ГБ, κυκλόω обьходити, ср. в толковом переводе окружатн ГБ, βάσις подъстлъпие, ср. в толковом переводе степень ГБ.

3) Возможно, интерпретация в отдельных случаях греческого оригинала с помощью Вульгаты (см. § 5).

Св. Писание является произведением такого рода, что его первый перевод на какой-либо язык с необходимостью порождает все новые опыты перевода тех же самых текстов. Усиление буквальности последующих переводов можно рассматривать как универсальную тенденцию, известную многим древним литературам (Lagarde 1863, р. 3; Barr 1979, р. 310–311). Такое положение вещей понятно: первый перевод выполняет миссионерские задачи, передает дух, саму суть Св. Писания. Ему оказываются присущи экспрессивность, доходчивость, а вместе с этим сравнительно свободное обращение с оригиналом. Задачи последующих переводов могут быть достаточно разнообразны, но они же и всегда более специальны – догматика, экзегетика, апологетика. А это предполагает особый характер изложения: не столько убедительность, сколько безукоризненность, не столько экспрессивность, сколько неуязвимость для критики, не столько доходчивость, сколько строгость и т. п. Для переводного текста все это обеспечивается близостью к оригиналу. Помимо адекватной передачи содержания оригинала сближение перевода с ним может идти по формально-грамматической линии, так чтобы имена передавались именами, глаголы глаголами и т. п. (ср. MacRobert 1993, р. 279; см. также Глава 5, § 11). Оригинал не подлежит критике, он воплощает в себе живой идеал. Свободный перевод – это интерпретация оригинала, буквальный перевод – отказ от нее (Barr 1979, р. 289, 292). В случае со Св. Писанием отказ от интерпретации вполне закономерен, ибо в Писании и расположение слов, согласно блаженному Иерониму, есть великая тайна (Творения блаженного Иеронима. Киев, 1894. Ч. 2. С. 114, письмо к Паммахию).

Впрочем, реальная история славянских переводов Св. Писания не представляет собою движения по прямой от свободных переводов к переводам буквальным. Особенности каждого отдельного перевода определялись многими обстоятельствами, которые мы не можем еще полностью учесть. Первое место среди них, безусловно, занимают профессиональные навыки переводчика. При нетвердом знании языка оригинала и слабой начитанности переводчик легко становился пленником оригинала, а вместе с тем не всегда был способен уловить тонкий смысл и должен был довольствоваться его пересказом. Так возникало характерное сочетание излишнего буквализма с чрезмерной свободой, ярким примером такого рода является перевод толкований Григория Нисского на Песнь (см. Алексеев 1988, с. 171–174). Имело значение также и то, какой тип библейского текста надлежит переводить – служебный, четий или толковый. В первом случае была необходима предельная точность перевода, в последнем случае важно было не войти в противоречие с толкованиями.

Некоторые болгарские переводы Симеоновской эпохи с исключительной последовательностью проводят избранные переводческие приемы, почему производят впечатление буквальных. С другой стороны, буквалистический восточнославянский перевод Песни с толкованиями, примеры из которого приведены выше по ГБ, вовсе не отличается последовательностью. Вопреки поверхностному впечатлению, довольно свободным оказывается перевод Есфири с МТ, выполненный у восточных славян в конце XV в. (подробнее о нем см. Глава 5, § 9). Вот перечень его отступлений от оригинала в 1-й главе, содержащей 22 стиха. В необходимых случаях за знаком (: ) приводится буквальный перевод этого места из другого восточнославянского перевода Есфири, выполненного также с МТ, но в более ранний период (подробнее о нем см. там же). Древний перевод дается по изданию Мещерского (1978), перевод XV в. – по изданию Перетца (1915).

(1) Устранение лексико-грамматических семитизмов. Выражение lifne «к лицу» переводится передъ кем-либо (стихи 11, 13, 14, 17 и др.) и лишь однажды буквально 'et-fene передъ лицемъ (стих 10). Устраняются специфические повторы существительных в местоименной функции, ср. кажьдого чл҃ка: моужеви моужю (8), кождои земли: власти и власти (22).

(2) Сохраняется славянская система предложно-падежного управления. Например, в выражении указуючи богатство (4) предлог 'et, функция которого заключается в передаче глагольного управления у переходных глаголов, не отражен, равным образом и в стихах 10, 11, 15, 17, 18. Имеются лишь два случая его отражения в переводе: ѹкривила на вси боꙗры (16), выйдет слово <...> на вси жонки (17).

Опускаются и другие предлоги, ср. ѹдобрѣло серце виномъ: въ винѣ (10).

Служебное слово, обозначаемое буквой «каф», передается в древнем переводе союзом ꙗко, тогда как поздний перевод передает его по смыслу предлогом по. Ср. по закону: ꙗко законъ (18), по писму: ꙗко писание (22). Но в позднем переводе можно встретить и буквализмы, как, например, ѹчинил цр҃ь как слово мымуханово (21) вместо «по слову», в древнем переводе удачнее: ꙗкоже рече.

(3) Применяется специфическое славянское словообразование путем основосложения, как, например, добровидна: добрыи възоръ (11), лицевидци: иже видѣху лице (14).

(4) Лексико-семантические особенности. Переводчик не заботится о передаче внутренней формы слова, поэтому baza «обижать, пренебрегать» переведено фразеологизмом мѣти ни за што (16); слово 'am переводится не только ед. числом людъ, но мн. числом люди (22), а также вслед за древним переводом ꙗзыци (16).

Отмеченные отступления от буквы МТ совсем не таковы, чтобы их нельзя было избежать переводчику, который поставил бы перед собою задачу дать буквальный перевод. Для сравнения укажем, что в Песни по мефодиевскому четьему переводу отступлений от греческого оригинала заметно меньше, часть из них может быть исключена допущением, что дошедшие рукописные источники не сохранили того чтения, которым располагал в свое время славянский переводчик. Как и прежде, примеры приводятся в объеме первых 22 стихов.

(1) Отступления от буквализма в передаче предлогов: на вонѧ εἰς ὀσμήν (1:4), о тебѣ ἐν σοί (1:4), на мѧ ἐν ἐμοί (1:6).

(2) Свобода в передаче лексико-семантических особенностей: сего ради διὰ τοῦτο (1:2), стропнаѧ стелѣ φατνώματα (1:16). Изменение числа и рода, обусловленное семантическими причинами: конемъ τῇ ἵππῳ (1:8).

(3) Изменение порядка слов: азъ любовѧ ἀγάπης ἐγώ (2:5). Изменение синтаксической конструкции: въ подоби ὁμοιώματα (1:10).

(4) Передача родительного определительного прилагательным: польскыи τοῦ πεδίου, ѫдолныи τῶν κοιλάδων (2:1).

Шесть раз прибавлены или опущены слова и, свои, твои, же.

§ 3. Вопрос о средневековых теориях перевода

Имеется несколько попыток определить принципы славянского средневекового перевода с тем, чтобы на этой основе оценивать удачи или неудачи каждого отдельного перевода в сопоставлении с установленными принципами (Верещагин 1971, 1972; Матхаузерова 1976; Thomson 1988; Буланин 1995). В основном постулируется наличие «пословного» принципа и буквального перевода. «Пословность» при этом понимается, конечно, только в количественном смысле, а именно, что одному слову оригинала соответствует одно слово перевода. Однако правило количественного равенства слов на практике выдержать невозможно, ибо оно находится в зависимости от лингвистической природы двух языков, так что отступления от этого правила обычно имеют лингвистическую мотивировку. Было бы небезынтересно сравнить сегодняшние «принципы» перевода с «принципами» средневековыми: не исключено, что и сегодня мы стремимся передавать одно слово оригинала только одним словом в переводе. О буквальности перевода можно говорить лишь в том случае, если близость перевода к оригиналу достигается нарушением лингвистических норм воспринимающего языка, но если таких нарушений нет, следует говорить о точности перевода. В отличие от средневековых переводов, буквальность сегодняшнего перевода выражается, как правило, нарушениями на стилистическом, а не на грамматическом или лексико-семантическом уровне.

Чем больше лингвистическая и культурная общность языков, тем легче выдержать пословность. Только так можно понимать наблюдаемую за столетия славянской средневековой письменности эволюцию славянских переводов. Та удивительная точность, достигаемая без видимого насилия над грамматикой, которой добились переводчики эпохи царя Ивана-Александра в Болгарии, Константин Костенецкий в Сербии или Максим Грек в России, была бы невозможна без нескольких предшествующих столетий взаимодействия культур и языков в сфере христианства. Понятно, что такие результаты никоим образом не могли быть достигнуты в первые десятилетия и даже столетия славянской письменности.

Как известно, необходимость перевода Св. Писания первоначально возникла в силу культурно-исторических причин, когда за десятилетия вавилонского плена евреи потеряли свой родной язык, перешли на арамейский и были вынуждены переводить на арамейский священные тексты, чтобы понимать их содержание (см. в Главе 4). Сакральный характер оставался за оригиналом, на переводы он никоим образом не переносился, они не всегда и фиксировались на письме, так что переводчику оставлялась свобода в его действиях. Обычно эти переводы бывали крайне буквалистичны, их задачей было разъяснить лингвистическую структуру оригинала, но не заместить его. От таких переводов Св. Писания не ждали последовательной терминологии или воспроизведения стилистических приемов оригинального текста. Впрочем, из синагогальных переводов один приобрел сакральный характер еще в дохристианскую эпоху, это Септуагинта – греческая версия Ветхого Завета (см. Глава 4, § 4–5). Но и Септуагинта по свойствам своего языка не может быть названа классическим произведением, она насквозь проникнута семитским акцентом, в ней сказывается ее утилитарное назначение. Итак, библейский перевод дохристианской эпохи носил по преимуществу вспомогательный характер.

С возникновением христианства явились новые задачи в сфере перевода Св. Писания, которые закрепились в двух типах перевода: миссионерском (апостолическом) и литургическом. О первом из них свидетельствует уже само Писание – Деян. 2:1–13 и 1Кор. 14, это способность и возможность проповедовать Откровение Слова Божия на ином языке. Переводы апостолического назначения стали закрепляться на письме уже во II в. (см. Глава 4, § 11). Переводы литургического характера сопровождали появление местных церквей, они служили в какой-то мере знаком церковно-юридической автономии. Их формирование происходило в основном в IV в. после официального признания христианства в Империи. Постепенно оригиналы Св. Писания вышли из непосредственного церковного употребления (разумеется, за исключением Византии и Греции, где в течение многих столетий в ходу были только оригинальные новозаветные тексты), их заменили переводы, которые сами стали восприниматься как Св. Писание, несмотря на то что были очевидным образом творением человеческих рук. Благодаря литургическому употреблению переводы стали объектом сакрализации вплоть до канонизации, как это произошло с Вульгатой. С течением времени к ним стали предъявлять такие же требования, какие предъявляются к образцовым литературным текстам, так что всякая литературная неуклюжесть сделалась нетерпима в них. Только в новое время стало нормой стилистическое правило, чтобы достоинству текста соответствовало известное достоинство языка, но еще на пороге нового времени справщики-эллинофилы Епифаний Славинецкий и Евфимий Чудовский совсем не боялись предельного буквализма в своих работах по правке Св. Писания.

Христианские переводы миссионерского и литургического типа были в немалой степени буквальны. Можно назвать несколько причин, которые способствовали буквальности.

Во-первых, апостолы и первые проповедники христианства среди язычников должны были руководствоваться тем типом перевода, который укоренился в иудейской среде, и тем отношением к переводу, которое для этой среды было характерно, аналогичным путем шло, например, развитие христианской экзегетики. Поскольку утилитарное назначение переводов Св. Писания в принципе не менялось, неизменным оставался и подход к переводческой практике.

Во-вторых, перевод как интерпретация оригинала сталкивается с большими проблемами, если речь идет о Св. Писании, и в этом случае буквальный перевод оставляет возможности для многообразных толкований, отказываясь от какого-то одного (ср. Barr 1979, р. 289, 292, об этом уже говорилось в предыдущем параграфе). Следует принимать во внимание весьма сложную и противоречивую языковую природу той греческой койне, на которой написан Новый Завет: и сегодня при наличии словарей и грамматик этих текстов переводчику не всегда ясно, какая семитская модель стоит за тем или иным выражением. Фактически буквалистическая традиция перевода господствовала в христианской среде до XX в., вплоть до появления функциональных переложений типа «Благая Весть» (Good News Bible, Gute Nachrichten), которые стремятся передать содержание Св. Писания независимо от языковой его формы, а из библейской многозначности оставляют в каждом случае всего один возможный смысл.

В-третьих, сегодня сильным противодействием тенденциям к буквализму является необходимость сохранить лингвистические нормы воспринимающего языка, ибо для каждого развитого литературного языка существуют устойчивые нормативные традиции, пренебрежение ими может вызвать помехи в сфере коммуникации. Между тем в эпоху становления литературных языков буквалистические тенденции переводчиков оказываются одним из факторов развития семантики и синтаксиса, исторически это неизбежный и необходимый этап вхождения в систему литературных языков данного культурного ареала (ср. Мещерский 1973). Немаловажным при этом оказывается лингвистическая близость языков друг к другу. Скажем, близость греческой и славянской лингвистических систем в сфере грамматики имени, глагольного вида позволяла и позволяет славянам делать более буквальные переводы Нового Завета, чем могут позволить себе переводчики на романские языки. Характерно, что славянские переводы с еврейского при всей их установке на буквальность не были фактически столь буквальны, как переводы с греческого (об этом речь шла в предыдущем параграфе), и причиной тому была отдаленность двух лингвистических систем.

Наконец, не все библейские переводы выполнены с равной степенью буквальности. Буквализм при переводе литургического типа обусловлен тем, что этот тип благодаря условиям своего функционирования и воспринимается как Св. Писание par exellence, и рукописи его являлись храмовыми святынями (см. Глава 1, § 11). В толковом типе, как указывалось (Глава 1, § 18 и ниже § 7), само Св. Писание могло быть изменено и подчинено сопровождающим его толкованиям. Что касается толкований на Св. Писание, то мера свободы при их переводе была почти безгранична. Напротив, такие библейские переводы, как четий перевод Мефодия или толковые переводы Симеоновской эпохи (см. Глава 5, § 5, 7), могут считаться вполне удовлетворительными, какими бы строгими критериями их ни оценивать.

По всей вероятности, эти положения останутся справедливы при обращении к истории переводов литургических текстов вообще. Между тем всякие попытки в славистике построить теорию средневекового перевода на небиблейском материале не будут успешны, потому что задачи переводчиков гомилетики, историографии, разного рода повествований не вполне ясны. Почему тот или другой переводчик дает точный перевод, а не сокращенный пересказ или распространение оригинала собственными добавками? Если произведение входит в круг уставных чтений, т. е. его употребление обусловлено церковно-литургическим уставом, то точность перевода подчиняется тому же императиву, который действует в случае с библейскими переводами. Если произведение в этот круг не входит, то мы можем ждать от переводчика только того результата, какой способна дать его профессиональная компетентность. Поэтому перевод творений Феодора Студита крайне неудовлетворителен, а перевод «Иудейской войны» великолепен, хотя они выполнены в одно и то же время в одной и той же культурной среде и, казалось бы, должны быть основаны на одних и тех же переводческих принципах. Оценку приходится делать не в зависимости от точности передачи греческого оригинала, а в зависимости от художественно-стилистического результата на славянском языке.

Библейские переводчики средневековья обращались со своим оригиналом так, как сегодня обращаются с оригиналом переводчики научно-технических текстов: они выявляют круг терминологической лексики и добиваются полной тождественности, единообразия в передаче терминов. При их переводе в определенной мере могут игнорироваться контекстуальные связи слова-термина или оттенки и филиации значений. Как правило, круг слов в священном тексте, воспринимаемых в качестве терминов, шире того, какой должен быть выделен при строгом подходе. К его расширению ведет, во-первых, естественная в этом случае ответственность переводчика за то, чтобы не упустить содержательно значимых элементов текста, и во-вторых, то пиетическое отношение к Св. Писанию, которое склонно видеть тайну и аллегорию в самых простых вещах, даже таких, которые выполняют в тексте чисто вспомогательную роль. По справедливому замечанию М. Мак-Роберт (MacRobert 1993, р. 278), использование в переводе стандартных эквивалентов позволяло изготавливать сравнительно точные переводы в короткий срок, хотя такой путь мог вести к потере семантических оттенков. Этим подходом к переводимому тексту вызвано и большинство ошибок и неудач перевода, о которых сказано выше.

§ 4. Характеристика оригинала

Верная оценка особенностей перевода зависит от выбора источников. В этом отношении положение славянской библейской филологии осложняется тем, что исследователи греческих рукописей всегда в большей или меньшей степени стремятся проникнуть к истокам греческого новозаветного текста и реконструировать греческий текст III или II в., тогда как история греческого текста в VIII–X вв. представляет для них сравнительно малый интерес.

И греческие, и славянские источники далеки от единства. Что касается славянских разночтений, то частью они восходят к тем или иным греческим источникам, частью возникли в ходе переписки на славянской почве. Разделить эти две группы вариантов в действительности нелегко. Вопервых, не все греческие источники, которые могли быть в распоряжении славянского переводчика, сохранились, во-вторых, наше знание сохранившихся источников сегодня далеко от полноты. Вопрос осложняется тем, что сходные перестройки текста могут иметь текстологически независимое происхождение, как, например, добавление или опущение начинательного «и», столь характерного для библейского стиля (см. об этом также Михайлов 1912, с. 307 и сл.). Поэтому, если к данному славянскому текстовому варианту имеется параллель в греческих источниках, его волей-неволей приходится считать отражении греческого оригинала даже в том случае, если между ними не удается установить текстологическую связь.

Так, в Саввиной книге (Сав.) в службе Страстного четверга читается Мф.26:64 отъселѣ ѹзьрите сн҃а чл҃чска. сѣдѧща одеснѫѭ оц҃а (РГАДА, ф. 381, № 14, л. 98 об.), вместо обычного здесь одеснѫѭ силы, как во всех других славянских рукописях и в той же Сав., л. 112 об., на утрени Страстной пятницы. Разбирая первое чтение, Е. М. Верещагин (1972, с. 58) отнес его к самостоятельному творчеству славянского переводчика, так как все доступные источники греческого текста единогласно дают здесь δυνάμεως «силы». Можно было бы находить здесь влияние на переводчика, а вернее – редактора Сав., чтения из VI члена Символа веры сѣдъша одеснѫѭ оц҃а (см. Гезен 1884, с. 9, 28, 36, 45, 50, 61) или, что менее вероятно, влияние Пс. 109:1 сѣди одеснѫѭ мене (Погорелов 1927, с. 35), если бы нужный вариант не содержала Vetus Latina. В толковании Кассиодора (480–575) на Пс. 33 читается videbitis Filium hominis sedentem ad dexteram Patris (Sabatier, vol. 3, p. 164) вместо обычного, как в Вульгате, a dextris virtutis Dei. Можно, следовательно, допустить, что и редактор Сав. видел перед собою ἐκ δεξιῶν τοῦ πατρός, отразившееся в Vetus Latina.

Славянский текст, таким образом, может быть свидетелем несохранившихся особенностей греческой рукописной традиции.

Как источник для изучения греческой патристики славянские тексты используются систематически. См., в частности, реконструкции утерянных сочинений Ипполита Римского (Bonwetsch 1897,1902) или Исихия Иерусалимского (Esbroek 1982), сделанные на основе славянских текстов. Для восстановления поздних этапов истории греческих текстов Св. Писания славянские материалы используются в незначительной мере. Так, еще для издания Септуагинты Холмсом и Парсонзом (1798–1827) кое-какие данные были извлечены из Острожской Библии (Евсеев 1911, с. 3). Издание греческого Нового Завета, осуществленное Объединенными Библейскими обществами в 1993 г. (GNT4), учитывает показания 12 славянских рукописей Евангелия, использованных в изданиях И. Вайса (Vajs 1935а, 1935b, 1936а, 1936b), а также Кристинопольского и Шишатовацкого апостолов; их выбор и коллации осуществлены Хр. Хаником (Christian Hannick). Обращение к славянским источникам говорит о том, что в конце XX в. вновь проснулся интерес к историческому церковному тексту.

Совокупность славянских новозаветных рукописей является важным свидетелем греческого текста византийской эпохи, превосходя по своей численности все прочие версии, включая и саму греческую рукописную традицию. Можно сказать, что византийский новозаветный текст имеет две формы – греческую и славянскую. Однако при обилии собственно греческих источников византийской эпохи значение поздних переводов, каков славянский, крайне невелико. Значение славянской версии может стать больше, если она будет представлена не как сумма разночтений, а как история текста, т. е. совокупность разновидностей текста с их специфическими особенностями, размещенная в порядке их исторического становления. Это даст основу для реконструкции соответствующих форм в истории греческого текста. Источники получают научное значение лишь тогда, когда они исследованы, – это правило особенно справедливо применительно к таким источникам, которые не кажутся принципиально важными.

Что касается Ветхого Завета, то здесь значение славянской версии может быть более велико, ибо рукописная традиция LXX в первом тысячелетии христианской эры сравнительно бедна. Из зарегистрированных А. Ральфсом 2048 рукописей лишь 127 принадлежат III–IX вв., это по преимуществу фрагменты, и 102 датируются X в.; из 154 профитологиев старше XI в. всего два, вместе с ними числится также около двух десятков фрагментов (Rahlfs 1914).

Но восстанавливая путем реконструкции греческий оригинал славянской версии, нужно учитывать и всю совокупную традицию греческого текста. Иначе эклектическая выборка «подходящих» чтений приведет к созданию «лоскутного одеяла», такого текста, какого никогда не было в действительности. Такова была главная ошибка при реконструкции греческого текста, допущенная в свое время И. Вайсом (см. в Главе 4, § 13).

Используя при изучении переводов в качестве оригиналов доступные сегодня источники греческого текста, нужно ясно сознавать справочный характер этих источников. Вполне надежные выводы о соотношении оригинала и перевода, о манере перевода в настоящее время едва ли возможны.

§ 5. Язык оригинала

Большая часть славянских библейских переводов сделана с греческих оригиналов. Но оригиналами являлись и другие версии Св. Писания. В Моравии в X в. с латыни были переведены Беседы папы Григория Двоеслова на Евангелие, и в их составе довольно значительные пассажи из Евангелия и других библейских книг (см. Páclová 1976). В одном западнорусском списке начала XVI в. сохранились отрывки книги Притчей, переведенной, как кажется, с латыни в древний период славянской письменности (Altbauer 1967b). Многие древние библейские переводы с греческих оригиналов были исправлены, отредактированы или переведены заново на основе латинских источников у хорват-католиков в XIII–XIV вв. Для ГБ 1499 г. с Вульгаты было переведено целиком 12 библейских книг и сделаны дополнения к тексту нескольких других книг. С еврейского оригинала МТ у восточных славян в течение нескольких столетий были переведены книги Есфирь, Песнь песней, а также обширное собрание библейских книг, сохранившееся в Виленском сборнике Ц БАН Литвы, ф. 19, (собр. Виленской публичной библиотеки, № 262). Реформация и Контрреформация породили в западнорусских землях многочисленные библейские переводы с чешского, польского и латыни.

Принципиальной разницы в языке текстов, переведенных с разных оригиналов, не существует. Поэтому установление языка оригинала требует весьма кропотливой работы и часто порождает научную полемику. Разумеется, вопрос этот приобретает остроту лишь в том случае, если предполагается оригинал иной, чем греческий.

Для определения языка оригинала имеют значение: 1) оставленные без перевода слова, 2) способ транслитерации собственных имен, 3) особые синтаксические обороты, 4) ошибки перевода (Мещерский 1978, с. 25–31). Как всякие филологические критерии, полной достоверностью не обладают и эти критерии. Например, греческие библейские переводы с еврейских оригиналов содержали немалое число гебраизмов, поэтому гебраизмы славянских текстов могут восходить и к греческому источнику или иметь собственно славянское происхождение как прием библейской стилистики. Среди них такие распространенные, как серафимъ, хероувимъ, но и такие редкие, как фортоминъ Дан.1:3 (см. Евсеев 1905, с. 2) со значением «вельможа», попавшее в славянский текст из греческой версии Феодотиона. К широко распространенным синтаксическим гебраизмам, которые не могут сами по себе оцениваться как указание на еврейский оригинал, относится, например, употребение предлога къ = греч. πρός после глаголов речи. Напротив, транслитерация ономастикона не указывает на оригинал в тех случаях, когда у данного имени уже есть устоявшаяся традиционная форма. Так, в переводе с МТ Песни традиционный орфографический облик имеют имя Соломона, название Иерусалима (см. Алексеев 1981), когда можно было бы ожидать шломо, ерушалаим. На основании имени китоврасъ Веселовский (1872) уверенно отнес известную притчу о Соломоне и Китоврасе к переводам с греческого оригинала, почему был вынужден признать совершенно очевидный гебраизм в этом тексте шамиръ «алмаз» позднейшей интерполяцией. Однако предположение об интерполяции оправдания в рукописной традиции не находит (Алексеев 1993, с. 68), тогда как объяснение формы китоврасъ из греч. κενταῦρος встречает непреодолимые трудности, если думать о прямом текстовом заимствовании (Алексеев 1987, с. 9).

§ 6. Латинское влияние на славянские библейские переводы

Вопрос о латинском влиянии на древнейшие славянские библейские переводы имеет значение для выяснения истории христианизации елавян. Миссия Кирилла и Мефодия была обращена к населению, бывшему христианским уже в течение нескольких десятилетий. Даже при существовании латинской литургии немалое число повседневных молитв должно было быть известно на местном языке. По-славянски могли произноситься проповеди, а устный славянский перевод мог сопровождать чтение Евангелия подобно тому, как это отмечено для миссионерского периода христианской церкви среди сирийцев (см. Metzger 1969), в какой-то степени в этой практике сохранилась традиция синагогального употребления таргума (см. Глава 4, § 3–4). Следовательно, термины христианского вероучения и ритуала могли и должны были иметь славянские эквиваленты. К этому периоду можно отнести германизмы крьстъ, мьнихъ, постъ, попъ, црькы, латинизмы олеи, олтарь, оцьтъ. Труднее датировать семантические сдвиги в собственно славянской лексике или же появление славянских словообразовательных калек, потому что сходные результаты могли появиться под греческим, латинским или немецким языковым влиянием.

Обычно если славянская форма объяснима из латинского источника, ее относят к моравскому докирилло-мефодиевскому периоду, хотя этот прием нельзя признать методологически безупречным. Так, только из лат. dominica florium объяснима недѣлꙗ цвѣтнаꙗ, ср. греч. κυριακὴ τῶν βαίων (Mare§ 1956), что позволяет отнести это выражение к моравизмам. Этот способ рассуждения восходит к статье А. И. Соболевского (1900) «Церковнославянские тексты Моравского происхождения», которой он открыл увлекательную тему Славянских переводов с латыни IX–X вв. Между тем у латинской терминологии был и другой путь распространения в славянской среде – через восточное Средиземноморье, Балканы, о чем говорят такие слова, как русалии, радуница, оба они восходят к лат. rosalia, но второе прошло через греческое посредство в форме ῥωδονία16 (см. Десннцкая 1978). Совсем не исключено, что в итало-греческих контактах древней эпохи могли принимать участие балканские славяне (см. Thomson 1983,1985, ср. также ниже). Например, к этому слою балканских латинизмов относится слово ливра на месте грецизма литра, которое попало в текст Зографского евангелия в результате редактуры (см. Ин.12:3). Не будучи моравизмами, такие слова не могут рассматриваться как первичные в тексте славянского перевода (ср. иначе Horâlek 1954, s. 78).

По-видимому, совершенно корректно сопоставление выражения Господней молитвы хлѣбъ наставъшааго дьне Мф.6:11с древневерхненем. emezzigaz, передающим лат. quotidianus (Cibulka 1956). Однако нужна серьезная текстологическая аргументация, для того чтобы признать это чтение, сохраненное Сав. и Марн., первичным в отношении других вариантов перевода, представленных в славянских рукописях: насѫщьнъ, надьньвьнъ, бытьныи, надсѫщьныи и др.

Долгая филологическая традиция держится того мнения, что слова той же молитвы не въведи насъ въ напасть Мф.6:13 не отражают греч. μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν (что дало бы «не вънеси»), но восходят к лат. ne nos inducas in temptationem (Исаченко 1963, с. 67–68). Однако анализ словоупотребления показывает, что греч. ἄγω не всегда переводилось вести, а греч. φέρω не всегда передавалось нести, встречаются случаи и противоположного характера (см. Huntley 1966). Ср., например: Мк.8:23 имъ за рѫкѫ слѣпаего. и изведе (ἐξηνέγκεν) и вънъ из вьси Зогр., Марн. (Slovnik, t. 2, s. 725), Ис.40:26 изводѧи (ὁ ἐκφέρων) по числѹ весъ миръ свои Григ., Зах. паримийники (Брандт 1894, с. 297).

В свое время большой ряд совпадений славянского и латинского текстов Евангелия при одновременном расхождении с греческим привел В. А. Погорелов (1925). Ср. несколько случаев:

εὐχαριστήσας – хвалѫ въздавъ – gratias agens

εὐρηνεύετε – миръ имѣйте – pacem habete

τὶ ὄνομά σοι – како ти естъ имѧ – quod tibi nomen est

γεγράπται – естъ писано – scritpum est

ὥστε αὐτὸν καθήσθαι – ѣко самъ сѣдѣаше – ut sederet.

Сам Погорелов не смог объяснить, каким образом могло осуществляться латинское влияние, если перевод, вне всяких сомнений, сделан с греческого. С. Слонский (Slonsky 1927–28), возражая Погорелову, привел более массивный материал расхождений славянского текста с латинским при точной передаче греческого оригинала, а кроме того, множество примеров того, как славянские переводы расходятся и с латинскими, и с греческими текстами в выборе лингвистических форм (возражения Погорелову высказали также Meillet 1926; Vajs 1926–27). Действительно, сходные случаи перевода одного греческого слова двумя славянскими не являются редкостью в Псалтыри, ср.: πιστεῦσαι вѣрѫ ѩти, παρανομεῖν законъ прѣстѫпати, ὁδοποιεῖν пѫть сътворити, ἀκουτίζειν слѹхѹ дати и др. (Карачорова 1989, с. 140–141). Следовательно, говорить о латинском или каком-либо ином постороннем влиянии на славянский перевод можно лишь в том случае, если игнорировать ту значительную свободу, с которой этот перевод выполнен.

Другое дело, когда речь идет об использовании переводчиками латинских источников, прежде всего Вульгаты, для интерпретации греческих оригиналов. Так, в четьем переводе Песни 4:2 (= 6:5) зѫби твои ꙗко стада острнжена <...> вьсѧ близнечьныѧ. и ꙗловы нѣсть ѹ них последние слова очень свободно передают греч. ἀτεκνοῦσα οὐκ ἔστιν, ср. более близкое в толковом переводе бѣщадъства нѣсть ГБ, при этом наблюдается совпадение с Вульгатой sterilis non est. Там же, 4:9 ѹꙗзвила еси ср҃дце наше, LXX ἐκαρδίωσας ἡμᾶς, ср. почти буквальное ѹсрьдна мѧ сътвори ГБ или въсрьдьчнила еси насъ по переводу Константина Костенецкого (см. Глава 5, § 11), при чтении Вульгаты vulnurasti cor meum.

При исследовании конструкции dativus absolutus в славянских рукописях Евангелия обнаружено два случая, в которых могло проявиться влияние Вульгаты, это Мф.21:23, Лк.9:34. Оба случая относятся к той части текста, которая не входит в краткий апракос. Латинское влияние осуществлялось либо через Мефодия в Моравии, либо через Климента Охридского в словено-хорватских областях в конце IX в. (Скупский 1977).

В толкованиях на Апокалипсис на месте греч. ἅγιος не раз употреблено сантъ из лат. sanctus, прошедшее, вероятно, через ит. santo (этот путь предположил J. М. Reinhart), тогда как при переводе толкований был использован текст Апокалипсиса, стоящий близко к хорватскому глаголическому источнику (Алексеев, Лихачева 1987, с. 20). Интересно отметить, что в Саввиной книге к слову свѧтыхъ почерком XII–XIII в. приписана глосса санътъ (л. 120, Мф.27:52).

Лексические латинизмы встречаются и в других библейских текстах: в Григоровичевом паримийнике – алъпа alba «белая», планъта planeta (Михайлов 1908, с. 22). В Паримийнике, толкованиях на Апокалипсис, в некоторых других текстах употребляется слово крижьма (Slovník; Срезн.), пришедшее из греческого источника через латинское и западнославянское посредство. В толкованиях на книгу Иова употреблено слово сиата «слог» из лат. hiatus (Срезн.), в 4Цар. 4:39 лѹпинарь дивныи (ЮБ) переводит греч. τολίπη ἀγρία и может отражать лат. lupinarius, в Быт. 35:16 костелъ из лат. castellum переводит греч. πύργος (Михайлов 1900). Латинское влияние могло идти через Моравию, Адриатику и даже Балканы, где в IX в. действовали латинские миссии (Smedovski 1978, см. также выше). Сам греческий язык византийской эпохи был подвержен влиянию латыни в военной и административной сферах. Поэтому соответствие arma = орѫжиѥ, как это наблюдается в переводах Царств, Песни, некоторых других библейских книг (см. Срезн.), шло, вопреки Соболевскому (1900, с. 15), не непосредственно из лат. arma, а через посредство греческого языка, где в военных сочинениях греческое слово наряду с исконным греческим значением «колесница» имело и латинскую семантику «оружие» (см. Sophocles, р. 248–249).

§ 7. Отличие перевода от редакции

Одни и те же библейские тексты переводились, как правило, неоднократно. Как кажется, почти во всех случаях тщательное изучение двух переводов одного произведения приводит к выводу о связи переводов между собой. Поздний переводчик в той или другой степени использовал наличный славянский перевод известной книги. При этом по отношению к нему он чувствовал себя вполне свободным, он не был скован авторитетом славянской традиции, отдавая предпочтение греческому оригиналу. Едва ли можно находить это положение вещей необычным: сегодня тоже гораздо большим авторитетом пользуются оригинальные тексты Св. Писания, чем их переводы. В результате такого положения вещей потеря некоторых древних текстов, в их числе и части переводов Кирилла и Мефодия, была неизбежна.

Степень зависимости позднего перевода от раннего может быть различна, так же как количество совпадающих в двух текстах элементов. Вопрос о том, что является новым переводом, а что представляет собою редакцию старого перевода, имеет и теоретический, и практический интерес.

Можно было бы считать, что редактор ограничивает свою задачу приведением наличного славянского переводного текста в согласие с новым оригиналом, поскольку в разных копиях одного оригинала с необходимостью присутствуют текстовые различия, тогда как переводчик вносит изменения и в те части текста, для которых в разных копиях оригинала вариантность не отмечена. Однако в действительности чисто механическое приведение наличного перевода в согласие с новым оригиналом проявляется редкими несистематическими поправками. Любой принцип, проведенный с известной последовательностью, приобретает характер стилистической редактуры. Фактически стилистическая редактура переводного текста, если она проведена с использованием иноязычного оригинала, приобретает характер нового перевода.

Дело осложняется тем, что количественные показатели плохо применимы для различения этих двух явлений. Так, в истории славянского Апокалипсиса выделяется особая разновидность текста, представленная рукописями XV в. – РГБ, Унд. 1, РГБ, ТСЛ. 710, Толстовской – РНБ, Q.п.1.6. Она резко отделена от прочей рукописной традиции, имея с нею всего лишь от 31 до 53% общих чтений (Алексеев, Лихачева 1987, с. 12, таблица). Эта разновидность текста представляет собою так называемую редакцию Нового Завета святителя Алексея (Алексеев 1988а, с. 145, примеч. 59), которую вполне можно считать самостоятельным переводом. С другой стороны, в истории толкового перевода Песни песней также выделяется группа из двух рукописей XV в. – РГБ, Унд. I и РНБ, Пог. 1, у которой с прочими рукописями от 35 до 57% общих чтений. Но эта группа содержит всего лишь извод текста, возникший на базе известного числа механических искажений и рационалистических конъектур, о чем легко можно судить по изданию этой библейской книги (Алексеев 1988).

По всей вероятности, различение редактуры и перевода может быть лишь результатом филологического изучения соответствующих текстов. Представляется, что перевод ставит перед собою новые лингвоэстетические, литературные, идеологические цели. Редактурой фактически приходится считать такую работу, которая оставила в тексте лишь спорадические следы и цели которой вследствие незначительного объема правки не могут быть выяснены.

Как пример отношения двух переводов могут быть рассмотрены два текста Песни песней: четий перевод (сокращенно – ЧП) был выполнен в конце IX в., вероятно, самим Мефодием, толковый перевод (сокращенно – ТП) был сделан в XII в. у восточных славян (оба перевода подробно описаны в Главе 5, § 5, 9). Влияние первого перевода на второй заключается в следующем.

1) Перенесение в ТП отдельных чтений и стихов ЧП, например: 4:3 ꙗко връвь чръвена ѹстнѣ твои и бесѣда твоа красна ЧП, ꙗко вервь червлена ѹстьнѣ твои бесѣда твоꙗ красьна ТП.

2) Расширение синонимики ТП за счет лексических средств ЧП. Так, греч. ὁ (ἡ) πλησίον обычно переводится близь мене (1:8,2:10,13,4:1,7, 5:1, 2, 6:3), но в 2:14 вслед за ЧП искрь мене. Греч. λαλιά передается рѣчь 6:5 и вслед за ЧП бесѣда 4:3.

3) При самостоятельном переводе библейского стиха в ТП в толковании употреблено слово или выражение из ЧП: 1:5 положишѧ мѧ стража: приставиша, 1:6 аще не увѣдѣ тебе: аще не разумѣеши сама себе, 2:7 обратисѧ: възвратисѧ и т. п. (на первом месте приведен самостоятельный вариант перевода).

4) Включение в текст ТП глосс на основе текста ЧП: 7:2 въ кринахъ въ цвѣтахъ, 8:9 сыны сирѣчь стлъпы и т. д.

Независимость поздней версии от ранней сказывается следующим образом.

1) Систематическое сохранение всех особенностей греческого оригинала. Например, чтение 2:11 иде въ себѣ не имеет опоры в LXX ἐπορεύθη ἑαυτῷ, но объяснимо из того чтения, которое находится в толкованиях Филона Карпафийского ἀπῆλθεν ἑαυτῷ (PG, t. 40, col. 69A) и которое можно прочесть ἀπῆλθε ἐν ἑαυτῷ.

2) Следование таким особенностям греческого оригинала, которые дают «плохой» смысл, тогда как удовлетворительный смысл дает ЧП. Так, систематически употребляется выражение жила ѥленꙗ вместо алнищь ЧП, очевидно, в результате смешения на почве византийской орфографии слов νεβρός «олененок» и νεῦρον «нерв, жила».

3) Экстраполирование на библейский текст содержащегося в толкованиях объяснения (примеры см. Глава 1, § 18).

4) Систематический отказ от «западноболгарской» лексики в пользу «восточноболгарской»: багъръ: порфира, близь: искрь, вонꙗ: муро, да не: еда къгда, дѹбъ: дрѣво, кромѣ: развѣ, начало: зачѧло, обратисѧ: възвратисѧ, оградъ: врътоградъ, питиѥ: пиво, приди: грѧди, прозꙗбающи: растѫщи, тамо: тѹ, ѹдарꙗѥтъ: тлъчетъ, ѹдивисѧ: ѹжасесѧ, ѹранити: ѹтрьневати, цвѣтъ: кринъ, чьрпаниѥ: пиво, шиꙗ: выꙗ (слово из ТП стоит на первом месте, слово из ЧП – на втором).

Итак, новый перевод зависит от старого только в лексико-стилистической сфере, но в текстологическом отношении, в богословском осмыслении библейского текста он вполне независим. Проявившаяся в отмеченных формах независимость ТП от раннего перевода Песни говорит о том, что переводчик XII в. ставил перед собою иные задачи и придал тексту новое назначение и новый характер, какого не имел текст ЧП. Задачей этого нового перевода было передать veritas graeca, заключенную в использованных греческих источниках; назначением перевода было служить основой сопровождающих его толкований. Новый перевод уступает старому по качеству библейского текста, но заменить его старым было бы невозможно, потому что не к нему приспособлены толкования. В результате его рукописная традиция богаче, чем у ЧП. Вполне очевидно, что ТП не может оцениваться как редакционная разновидность ЧП (противоположную оценку без сколько-нибудь серьезной, на наш взгляд, аргументации дает Lunt 1985).

Следует в заключение обратить внимание на то, что словоупотребление русской филологической науки XIX и начала XX в. было очень нестрогим. Выражениями паримийная, четья, толковая редакции обозначались самостоятельные разновидности текста Св. Писания, имевшие каждая свое происхождение в результате нового перевода. Г. А. Воскресенский, например, редакцией называет или «последовательно проходящее через весь Апостол исправление, или новый перевод» (1892, вып. 1, с. 2). В последние годы вслед за Г. Г. Лантом (Lunt 1985) в некоторых работах на английском языке употребляются термины primary translation, secondary translation, т. e. «первичный перевод», «вторичный перевод».

§ 8. Филологические критерии происхождения библейских переводов

Далеко не последний вопрос, который встает при изучении переводных, в частности библейских, текстов, это вопрос о месте и времени появления данного текста. Решением этого вопроса вносится смысл и целенаправленность в процесс создания истории текста, а история письменности обеспечивается необходимыми исходными данными.

По сути дела, единственным критерием, который используется в данном случае, является лингвистический критерий. Несмотря на принципиальное единство общеславянского письменного языка, называемого старославянским, церковнославянским, иногда древнеболгарским или даже древнерусским и древнесербским, в течение нескольких столетий рукописного существования библейских текстов, несмотря на то что это единство обеспечивалось корпусом образцовых в смысле языковой нормы текстов, в него проникали местные языковые черты. При умелом использовании исторической диалектологии, грамматики и лексикологии по этим чертам в принципе возможно установление времени и места происхождения переводного текста. Уже первый славянский филолог и историк славянской Библии Иосиф Добровский именно по этим чертам выделил в составе ГБ тексты ранние и поздние, кирилло-мефодиевские, болгарские и русские по происхождению (обзор взглядов Добровского дают Михайлов 1912, с. CLXV11–CXCIV; Vajs 1929, s. 358–370; Ryba 1953, s. 197–226). Гораздо осторожней и уклончивей были выводы лингвистического характера, сделанные А.В. Горским и К. И. Невоструевым, хотя их суждения об исконных и вторичных языковых элементах в составе библейских текстов весьма компетентны.

В 1893 г. в докладе на археологическом съезде А. И. Соболевский применил лексический критерий для выявления переводов «русского домонгольского происхождения» (публикацию доклада в окончательном виде см. Соболевский 1910, с. 162–177, перепечатка 1980, с. 134–147). Из почти 40 названных тогда Соболевским переводов за прошедшие десятилетия было обследовано более трети, во всех случаях первоначальная оценка получила подтверждение. Однако это не значит, что использованный Соболевским критерий может уверенно применяться ко всему подлежащему изучению материалу. Соболевский указал только принцип и продемонстрировал свое личное глубокое проникновение в сложный материал, в чем подражать ему не у всякого хватит умения. К тому же личные оценки, с каким бы авторитетом они не были связаны, в конце концов должны быть заменены научными доказательствами, которые могут быть приняты или отвергнуты на основании известных фактов и путем правильной аргументации (критику положений Соболевского дает Thomson 1993, защищает их Алексеев 1996).

Свидетельством восточнославянского происхождения текстов могут являться, согласно Соболевскому, следующие слова: (1) общеславянские по происхождению, но с особой местной семантикой; (2) заимствования из восточных и скандинавских языков, неизвестные другим славянам; (3) ономастика (см. Молдован 1994, с. 5). При дальнейшей разработке этого критерия А. М. Молдован предложил сложный способ лингвогеографической разработки лексики в историческом аспекте, когда распространение того или иного слова фиксируется во всех доступных памятниках письменности и в современных диалектных словарях (Молдован 1994).

Иногда лексический критерий может дать совершенно убедительный результат и при минимальном объеме вовлеченного в рассмотрение материала. Так, М. А. Момина (1992) обнаружила киевскую редакцию богослужебных книг XI в., причем ее историко-литературные и историко-текстологические соображения подкреплены всего лишь одним лингвистическим аргументом: греч. βασιλεύς переведено в этой редакции славянским кнѧзь вместо обычного цѣсарь, царь, как переводили в Болгарии, где слав. кнѧзь выступало соответствием греч. ἄρχων. Эта лингвистическая особенность редакции может быть объяснена только из восточнославянской политической ситуации, где лицо, стоявшее во главе государства, носило титул князя.

Тем не менее этот критерий носит ограниченный характер. Ведь он разработан только для восточнославянских, но не болгарских, сербских или хорватских текстов, что интересовало бы нас при работе с библейскими текстами. Кроме того, пользование этим критерием возможно лишь в том случае, если соответствующие слова встречаются в интересующих нас текстах. Существует также проблема правки, при которой в текст южославянекого происхождения могут попадать восточнославянские слова. Например, в Изборник 1076 г. (РНБ, Эрм. 20) восточнославянизмы ларь и медъ могли быть внесены киевским редактором. Наконец, на лексический критерий накладывает ограничения общеславянский характер древней письменности. В языковую норму восточнославянских по происхождению текстов входил не только большой пласт кирилло-мефодиевской христианской терминологии, но еще более значительное количество слов, пришедших вместе с болгарскими текстами и составивших своего рода альтернативу первому, древнейшему пласту.

Герберт Бройер выдвинул также синтаксический критерий, в согласии с которым косвенно-побудительные предложения типа «молю да приидеши» характерны для южнославянских по происхождению текстов, а типа «молю да бы пришел» – для восточнославянских (Вгйиег 1958). Критику см.: Мещерский 1978, с. 22–23. Лесневский (1972) показал, что в восточнославянских по происхождению текстах употребляются на равных оба типа. Второй из них является господствующим в хорватском бревиарии.

Повышению надежности лингвистического критерия способствует текстологический анализ, приводящий к реконструкции истории текста и создающий условия для документации лингвистических данных.

Так, в толковом переводе Песни стих Песн.1:9 имеет в рукописях следующие четыре варианта: (1) выꙗ твоꙗ ꙗко фарь въ монистѣ, (2) выꙗ твоꙗ ꙗко фареви въ монистѣ, (3) выꙗ твоꙗ ꙗко фараонови въ монистѣ, (4) выꙗ твоꙗ ꙗко въ монистѣ, ср. греч. τράχηλός σου ὡς ὁρμίσκοι LXX, что точно передано в четьем переводе выꙗ твоꙗ ꙗко монисто. Вариант (4) наиболее близок к чтению греческого оригинала, но признать его исконным для славянского перевода нельзя, потому что он находится в рукописях с поздним и неавторитетным изводом текста, сформировавшимся в результате небрежной переписки и несистематических рационалистических конъектур. Текстологически авторитетная группа рукописей разделяется в данном случае: часть списков содержит вариант (1), часть списков – вариант (2). Вариант (3) – вторичный, он представляет собою рационалистическую конъектуру на основе варианта (2) и содержится в рукописях с менее надежной текстовой традицией (подробнее см.: Алексеев 1988). Таким образом, вопреки греческому оригиналу и «здравому смыслу» текстологическая аргументация заставляет признать исконными чтения, содержащие формы фарь и фареви, которые возникли под влиянием толкования (см. Глава 1, § 18).

Однако вполне надежным лингвистический критерий не может быть признан и в том случае, если он применяется в сочетании с текстологическим исследованием. Не может быть твердой уверенности в том, что то или иное слово было тысячу лет назад известно и употребительно в той или иной местности и неизвестно в другой. Не всегда древние слова имеют рефлексы в современных диалектах, диалектное членение не оставалось неизменным на протяжении тысячелетия. А поскольку речь идет о лексике литературного языка, то вопрос еще более осложняется, так как литературный язык средневековья не был напрямую связан с местными диалектами. Наконец, широкое применение лексического критерия приведет неизбежно к порочному кругу, ибо присхождение текстов и местная приуроченность слов взаимно обусловливают друг друга.

Необходимы, таким образом, поиски дополнительных критериев.

На основе исторических даннных, находящихся в Житии Кирилла, глава 14, и в Житии Мефодия, глава 15, принимается, что в начальный период переводческой деятельности Кирилл и Мефодий перевели Евангелие и Псалтырь. Как кажется, нет возможности подтвердить эти исторические свидетельства филологической аргументацией, так что авторство братьев в переводе этих двух текстов является для филологии аксиомой. О переводе в это же время Паримийника нет никаких исторических свидетельств, но необходимость этой книги для православного богослужения позволила выдвинуть утверждение, что Паримийник был переведен вместе с Евангелием и Псалтырью (Новицкий 1837). Это соображение, основанное на исторической посылке, теперь всеобще принято. Оно находит себе подтверждение в лингвистическом сходстве Паримийника с двумя названными ранее текстами.

При исследовании четьего типа Св. Писания в славянском переводе оказалось недостаточно исторического свидетельства о том, что Мефодий в конце своей жизни с помощью «попов-скорописцев» перевел полную Библию. Поэтому в работах А.В. Михайлова и И.Е. Евсеева были выдвинуты пять филологических критериев для подтверждения этого сообщения Жития Мефодия.

(а) Во-первых, соотношение текста в кириллических списках и в хорватских глаголических источниках (бревиариях, миссалах). В последних текст правлен по латинским источникам. Если удалить результаты этой правки, под ними открывается текст, переведенный с греческого оригинала и восходящий к тому же архетипу, что и текст кириллических списков Паримийника и некоторых четьих книг (см. Нахтигаль 1902). Известно также, что запрещение славянской литургии у хорват-католиков произошло в 925 г. на Сплетском соборе (оно продолжалось до 1248 г.). Значит, можно думать, что те тексты, которые, представляя собою перевод с греческого оригинала, находятся в хорватских источниках, возникли до 925 г. (Михайлов 1904, с. 22).

Как видно, этот критерий имеет хронологические ограничения, он не позволяет разделить мефодиевские тексты и тексты Симеоновской эпохи (893–927). Кроме того, не может быть уверенности в том, что всякое литературное сотрудничество между славянами-католиками и православными пресеклось в 925 г. Сегодня мы располагаем некоторыми доказательствами того, что в действительности оно продолжалось и дольше (см. Главу 5, § 3). Тем не менее необходимо учитывать этот критерий и стремиться к тому, чтобы с возможной полнотой использовать хорватские источники. Обнаружение того или другого библейского текста в них является надежным доказательством существования текста в древний период. Напротив, отсутствие определенного текста в хорватских источниках может являться доказательством, но может и не являться им. Как известно, argumenta ex silentio не являются достоверными.

(б) Второй критерий опирается на учет переводческих приемов, примененных при работе над тем или другим переводом, на лингвистическое соотношение иноязычного оригинала и славянского текста. Здесь обычно исходят из презумпции, во-первых, полной смысловой точности переводов Мефодия и, во-вторых, предельной лингвистической независимости этих переводов от лингвистической структуры оригинала. Эти и такие особенности обнаруживаются яснее всего при сравнении двух или нескольких славянских переводов одного и того же оригинала. При этом следует учитывать и ту закономерность, что переход от первоначально свободных переводов к более поздним буквальным переводам наблюдается в истории многих древних и средневековых литератур и может рассматриваться как типологически универсальное явление (см. § 2).

Двенадцать признаков лингвистической свободы переводов Мефодия были названы выше (§ 2). Частично и по отдельности их можно найти и в тех переводах, которые к Мефодию отношения не имеют. Лишь в переводах Мефодия они сказываются систематически и в своей совокупности.

(в) Третий критерий связан с учетом текстовых особенностей греческого оригинала. И.Е. Евсеев и вслед за ним многие другие слависты исходили из текстологической теории де Лагарда и находили возможным утверждать, что для своих переводов Мефодий использовал Лукиановсісую редакцию Септуагинты, тогда как болгарские переводчики X в. – Исихиевскую редакцию. В главе 4 настоящей книги изложена критика этой теории и предложена новая текстологическая концепция, в согласии с которой переводы Мефодия опирались на редакцию R. К этой редакции безусловно близки славянские тексты Песни, Руфи и Царств. Задача заключается в том, чтобы определить отношение к ней других славянских библейских текстов четьего типа (Глава 4, § 6, 12).

(г) В согласии с лингвистическим критерием определяется степень близости языка изучаемого произведения с языком таких кирилло-мефодиевских текстов, как Псалтырь, Евангелие, Апостол, иногда Паримийник. Критерием этим чаше других пользуются лингвисты и текстологи, но и его надежность вызывает сомнения. Дело в том, что все тексты, язык которых рассматривается как эталон, дошли до нас в довольно поздних списках, потому не может быть точно известно, что в них принадлежит кирилло-мефодиевскому архетипу и что вошло в них в ходе рукописного копирования. Далее, объектом наблюдения часто оказываются такие синонимические пары, как чрѣво – ѫтроба, растити – прозѣбати, жизнь – животъ, съньмъ – съборъ и т. п. Слова эти не имеют в науке надежной диалектной отнесенности или строгой хронологической приуроченности. Более поздние переводчики, как правило, пользовались трудами своих предшественников, поэтому характерные языковые признаки ранних переводов, если они проявляются широко и заметно, легко становились объектом сознательной стилизации. Это было тем более необходимо, что при отсутствии кодификации современного типа стабильность письменного языка поддерживалась исключительно ориентацией на образцы. Потому характерные лингвистические черты переводов Мефодия могут быть найдены у переводчиков Болгарии X в., Чехии XI в. или Руси XII в. Становясь общеславянскими, они теряют свой диагностирующий характер.

Более надежные выводы можно делать, если обнаруживается совпадение разных текстов в употреблении редких, малораспространенных слов, где труднее допустить сознательную или бессознательную стилизацию. Именно на такие случаи должно быть направлено внимание исследователя. Например, редкий предлог ѩдѣ «близ» и глагол издѣти «вырасти» известны славянским переводам Псалтыри и Песни песней (четий перевод), что позволяет лингвистически сближать эти два произведения (Алексеев 1983, с. 240).

(д) Создается впечатление, что, в отличие от других библейских переводчиков, Мефодий систематически включал готовый служебный перевод в состав четьего текста. Во всяком случае это справедливо для большинства крупных ветхозаветных паримий, вероятно, незначительные по размеру паримии переводились заново (см. Глава 5, § 5).

Как видно, все критерии не обладают полной надежностью – ни каждый в отдельности, ни все вместе. Тем не менее нет других руководящих принципов для решения вопроса атрибуции текстов Мефодию, так что эти критерии должны быть положены в основу исследовательского метода. Со временем их надежность может стать достаточно высокой. Если в ходе изучения славянских библейских текстов по совокупности их рукописных источников выяснится, что какая-то группа библейских переводов (1) восходит к одному и тому же типу греческого текста, (2) переведена с применением одних и тех же переводческих приемов, (3) находит одинаковое отражение в глаголической письменности хорват, (4) лингвистически связана с Псалтырью, Евангелием и Паримийником, (5) тождественным образом относится к служебному типу текста, – если все это выяснится, то с необходимостью нужно будет заключить, что выявленное таким путем собрание библейских текстов имеет общее происхождение, в данном случае является результатом деятельности Мефодия и его учеников, как об этом свидетельствует 15-я глава его Жития. Надежность критериев станет высокой после того, как материал будет исследован, т. е. потребность в них практически исчезнет. Этот парадокс отражает в себе особую природу историко-филологической науки.

Библейские переводы, выполненные у южных славян в послемефодиевскую эпоху, все еще изучены слишком поверхностно. Среди них, однако, выделилась легко очерчиваемая группа четьих и толковых текстов со специфическими лингвистическими чертами и яркими последовательными новшествами в сфере религиозной терминологии. Это переводы Симеоновской эпохи, которые могут быть объединены в одну группу на основе лингвистического критерия (об этом подробнее см. Глава 5, § 7).

При установлении восточнославянского перевода Песни были использованы следующие критерии.

(а) Характер рукописной традиции. Текст Песни с толкованиями сохранился в 23 списках XIII–XVIII вв., все списки – восточнославянские. Вторичная редакция этого текста, в которой удалены толкования и оставлен лишь библейский текст, сохранилась в 7 списках XV–XVI вв. Все списки также русские, но два из них представляют собою копии с болгарских оригиналов. Хорошо известно, что множество южнославянских произведений сохранилось лишь в восточнославянских списках, но в данном случае нельзя пренебрегать аргументом ex silentio, и отсутствие южнославянских списков полной версии текста должно быть принято во внимание. Из библейских книг помимо Песни не имеют южнославянских копий только Екклисиаст и Есфирь, но их литературное окружение чрезвычайно различается. Поэтому такая рукописная традиция кажется случайной для Екклисиаста и закономерной для Есфири, представляющей собою текст восточнославянского происхождения (см. подробнее Глава 5, § 10).

(б) Никаких южнославянских лексических средств в фонетике и морфологии дошедшие списки не содержат. Два списка с болгарского оригинала указывают на незначительные языковые замены, которые были внесены в текст при копировании его в Болгарии, однако форма скоролуплꙗ (конечно, псевдополногласная, а не полногласная) не была при этом заменена, как ожидалось бы, на скралѹплꙗ. Болгарский оригинал XII–XIII вв., если бы таковой существовал, проявился бы недвусмысленно в восточнославянском списке XIII в. Более скрытно ведут себя в восточнославянских списках болгарские тексты X в., но и в них их южнославянское происхождение вполне очевидно. Например, Толковые пророки. Дело вовсе не в глаголических буквах, которые попадаются в списках текста, восходящих к протографу 1047 г., дело в таких лингвистических формах, которые неизвестны восточнославянским по происхождению текстам, например, причастие будущего времени «бышущий» и т. п. (см. Глава 5, § 7).

(в) В толковом переводе Песни нет совпадений по стилю, языку, манере перевода с текстом Толковых пророков, нет лингвистических архаизмов X в. Слово Λίβανος не переводится дѫбрава, как это имело место в ряде болгарских текстов X в. Относительно древнего четьего перевода Песни библейский текст в толковом переводе претерпел значительно больше перемен, чем это было в толковых переводах X в., т. е. в Толковых пророках, Толковой псалтыри Феодорита Кирского.

(г) Из южнославянских авторов лишь Евфимий Тырновский, по-видимому, знал этот перевод. Напротив, цитаты из него у восточнославянских авторов начинаются с конца XII в., они известны уже Молению Даниила Заточника. Иначе обстоит дело с четьим переводом Песни, который отражается в южнославянских текстах с начала X в. Апокрифическая компиляция Сон царя Иоаса и эротапокритические компиляции, известные в восточнославянских списках XIII в., еще не знают толкового перевода, но знакомы с четьим. Восточнославянские компиляции в списках XV в. хорошо знакомы с толковым переводом, в отдельных случаях он вытесняет из старых компиляций четий перевод Песни. Восточнославянская Толковая палея в своих самых ранних списках начала XV в. содержит обширные пассажи из толкового перевода Песни.

(д) У этого перевода есть несколько лингвистических черт, которыми он объединяется с группой других достоверных или предполагаемых восточнославянских текстов XII–XIII вв. В эту группу входят Послание Климента Смолятича, толковый Екклисиаст, толковое Евангелие Феофилакта Болгарского, толковый Апостол, толкования Никиты Ираклийского на Слова Григория Богослова.

(е) Только на этом археографическом, текстологическом, историко-литературном фоне можно правильно оценить язык толкового перевода Песни песней, наличие в архетипе нескольких восточнославянизмов и отсутствие сколько-нибудь заметных южнославянских черт. Данные исторической диалектологии в данном случае не противоречат всем другим данным.

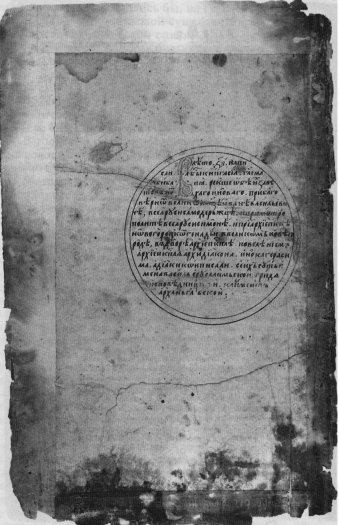

Геннадиевская Библия (ГИМ, Син. 915), л. I об. 1499 г.

Геннадиевская Библия (ГИМ, Син. 915), л. 1 второй пагинации. 1499 г.

По мере изучения других библейских переводов будет увеличиваться число критериев и уточняться их содержание. За текстологией, историей текста всегда останется ведущее место в ходе исследования, условия для успешного исследования создаются ими. Нет необходимости устанавливать иерархию критериев, значение их в разных случаях может быть различно. Важно, чтобы результаты, полученные с помощью различных критериев, оказывались в согласии друг с другом.

* * *

Примечания

На это чтение обратил наше внимание И. М. Рейнгарт.

Обнаружив это чтение, новейший исследователь славянского Апостола оценивает его как грубую ошибку и даже ставит под сомнение исторические свидетельства об учености Кирилла (Bakker 1996, р. 120, 121, 145).

В свете приведенных соображений такой подход грешит модернизацией.

Так в издании вместо ῥοδωνιά розовый цветник; розарий. – Редакция Азбуки веры.