Арамейский Эпиграфический памятник

«Стела из Тель-Дана» (IX В. до P. X.) – внебиблейский свидетель библейского дома царя Давида

Июль 1993 года знаменателен для библейской археологии обретением уникальной находки – эпиграфического памятника, позднее названного «Стела из Тель-Дана», вернее его фрагмента, размером 32 x 22 см, который в науке приобрел маркировку «А». Год спустя в 1994 г., здесь же (Тель-Дан), были обнаружены еще две составные части этой надписи, получившие соответствующую маркировку «В 1» и «В 2». Судя по внешнему виду, плита с надписью была разбита еще в древние времена. Данные химического анализа показали, что стела была изготовлена из местного базальта, буквы были вырезаны с помощью закругленного зубила. Фрагменты стелы с текстом на арамейском языке, написанным палеоеврейским шрифтом, после палеографического анализа были датированы серединой второй половины IX в. до P. X.

Но несмотря на всеобщее признание в научном мире достоверности памятника «Стела из Тель-Дана», всё же допускались версии о фальсификации этого источника. Так, например, в комментарии к книге Дж. Э. Райта «Библейская археология»,22 изданной на русском языке, редактор переводного текста А. Б. Никитин достаточно смело заявил: «Найденный в 1993 г. на городище Тель-Дан фрагмент стелы с арамейской надписью, в которой упоминается «дом Давида» – ביתדוד, оказался подделкой (ее автор имел весьма слабое представление о нормах арамейской грамматики, поэтому разоблачить подделку удалось довольно легко)». Поразительно, но тут же, сам А. Б. Никитин дает ссылки на источники, которые вообще не содержат никаких «разоблачений», а являются всего лишь описанием открытия эпиграфического памятника «Стела из Тель-Дана».

Сообщение об обнаружении археологической экспедицией, под руководством известного израильского археолога Авраама Бирана,23 (1909−2008) первого фрагмента «А» находки из Тель-Дана сразу стало темой «№ 1», обсуждаемой на телевидении и в других средствах массовой информации. Научные конференции, посвященные археологии Святой Земли, до сегодняшнего дня не обходят вниманием этот уникальный эпиграфический памятник, а споры о его историческом контексте до сих пор противопоставляют друг другу две группы ученых, отстаивающих свои взгляды по поводу содержания памятника.

Библейский Дан

Курган Тель-Дан является восточной частью заповедника на севере Израиля, где в библейскую эпоху существовал одноименный знаменитый древнейший город Дан, именовавшийся также Лаиш или Лашем (что в те времена означало камень какой-то определенной породы, который мы сегодня, к сожалению, не можем идентифицировать). Тель (в арабском языке и иврите – «курган или холм, образовавшийся на месте древнего поселения») относится к позднему Ханаанскому периоду, хотя люди здесь жили, начиная еще со времен неолита. Лаиш был крупнейшим торговым центром своего времени. Помимо изготовления бронзы, он также сохранял за собой монополию на торговлю оловом во всём Ханаане. Площадь города в период поздней бронзы – около 220 акров! В XVIII в. до P. X. здесь правит монарх Орон-ав, который возводит вокруг города мощную оборонительную стену (высота 30 м), с контрфорсами из грязевых кирпичей. Во время археологических работ на этом месте были обнаружены двойные двухъярусные южные ворота с трехарочными проемами. На сегодня это самая древняя арочная постройка в мире!

Когда под предводительством Иисуса Навина израильтяне пришли в Святую Землю, колену Дана по жребию досталось восточное побережье Средиземного моря, но в то время оно было заселено филистимлянами. Это послужило причиной того, что даниты ушли на север, и заняли территорию в Верхней Галилее и частично, Голанские высоты, захватывая города, среди которых был и древний Лаиш (Лашем) (Нав. 19:47).

Позднее, в период Судей Лаиш-Дан стал одним из крупнейших еврейских центров, подтверждением чему является наличие многочисленных артефактов этого периода. В это же время наблюдается очень тесное экономическое сотрудничество города с греко-микенским портом Сидон, а обнаруженное здесь, совершенно типичное «микенское» захоронение, говорит о том, что у Лаиша-Дана были тесные культурные связи с микенской культурой.24

При археологических раскопках были найдены по-своему уникальные артефакты – совки для жертвенного пепла и другая храмовая утварь, причем аналогичная инструментарию Иерусалимского Храма. Это было воспринято как подтверждение того, что после распада Объединенного царства, и образования Северного самостоятельного государства, Израиль (930 г. до P. X.) в Дане, как и в Вефиле (Бейт-Эль), царем Иеровоамом действительно были построены, упомянутые в Священном Писании, еврейские храмы.25

Все перечисленные и многие другие археологические открытия Хананейкого, Израильского и Византийского периодов были сделаны экспедицией, под руководством археолога Авраама Бирана, который проводил здесь раскопки, начиная с 1966 года.

Палеографический, текстологический и лингвосемантический анализы эпиграфического памятника «Стела из Тель-Дана»

Приступая к расшифровке и переводу текста «Стелы из Тель-Дана», автор ещё раз обращает внимание на то, что фрагменты «А», «В 1» и «В 2» исследуемого памятника, представляли когда-то цельный текст (по всей видимости, причиной разрушения памятника послужило то, что в свое время эта плита-стела была разбита для использования ее, в качестве булыжника, в мостовой древнего города), но после обнаружения сохранившихся фрагментов, и их соединения в тексте, в местах стыка фрагментов, образовались лакуны. Ввиду того, что в памятнике нет ни одного законченного предложения, многие исследователи предложили свои варианты заполнения появившихся «пробелов». Автор данного исследования счел необходимым указать на все существующие гипотезы восстановления лакун современными исследователями, использовавшими метод дивинаторской критики.26

В рамках данного исследования, автор проводит сравнительный анализ собственной расшифровки и реконструкции оригинала текста памятника,27 с вариантом прорисовки, предложенным одним из наиболее известных в современном научном мире израильским палеографом Адой Ярдени,28 с целью наглядной демонстрации существующих принципиальных различий в реконструкции первичного текста, и максимального облегчения восприятия изложенного научного материала для читателя.

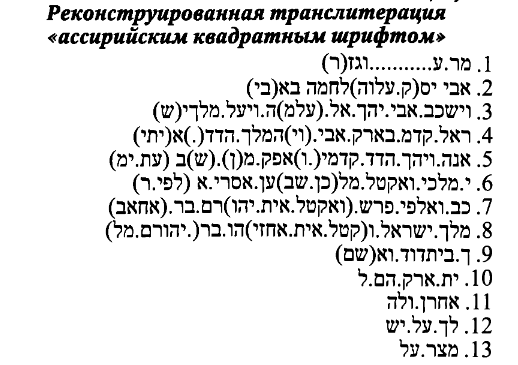

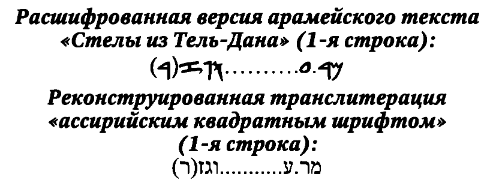

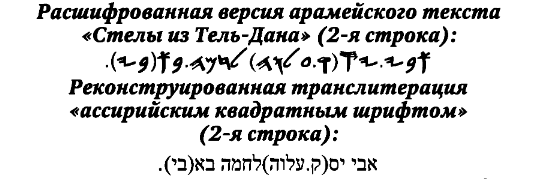

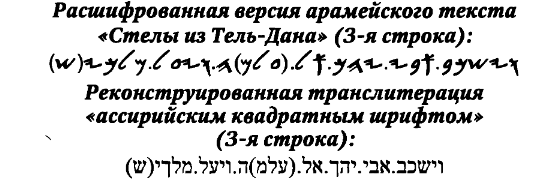

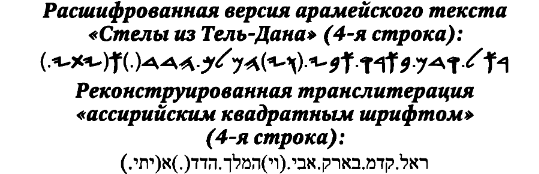

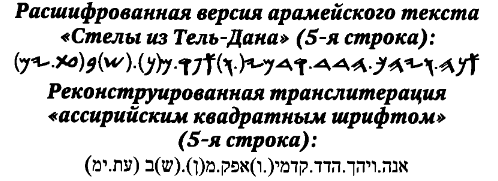

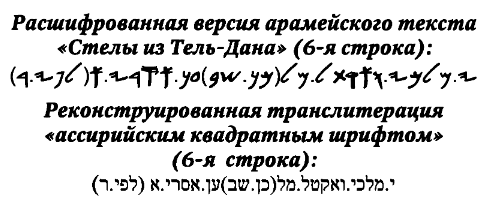

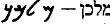

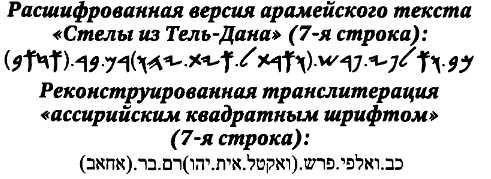

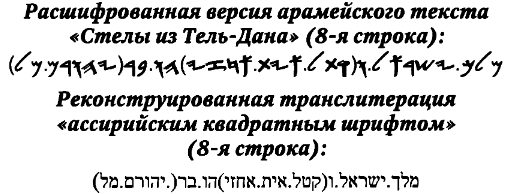

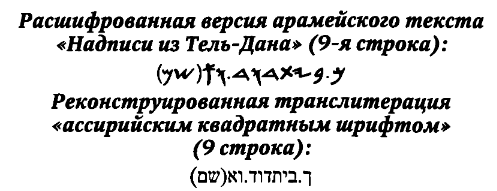

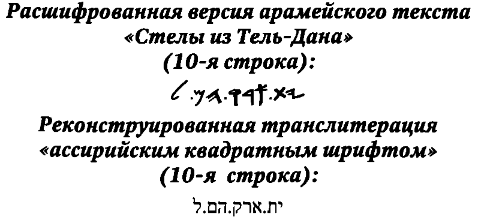

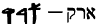

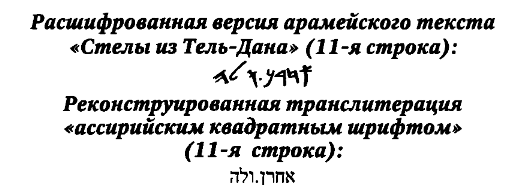

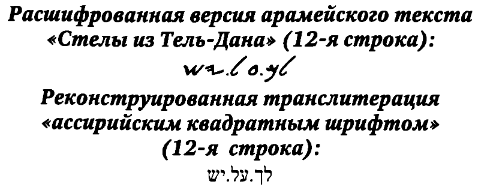

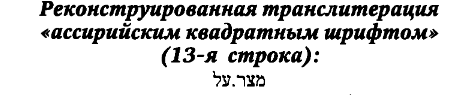

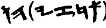

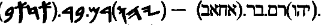

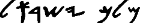

Следует отметить, что дешифровка и толкование древнего текста «Стелы из Тель-Дана» подлежат четкому структурированию. Разбор первичного текста производится построчно. Палеографический и текстологический анализы каждой строки соответствуют следующей схеме: вначале подается расшифрованная версия арамейского текста палеоеврейским шрифтом, которая состоит из авторского прочтения сохранившегося материала и эпизодов, гипотетически восстановленных А. Ярдени. Это те участки текста, которые не сохранились из-за повреждения. В тексте они обозначены скобками. Далее следует авторская реконструированная транслитерация уже расшифрованного выше текста ассирийским квадратным шрифтом, по тому же принципу, что и в арамейском варианте.

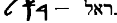

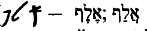

При расшифровке не полностью сохранившейся начальной строки фрагмента «А» первое, что обращает на себя внимание, это то, что большинство прорисовок исследуемого текста предлагают изначально неверное прочтение палеоеврейских букв. Некоторые исследователи (например, известный современный израильский семитолог Алекс Луговской29) предлагают чтение памятника начать с буквы х (tav), хотя оригинал памятника отчетливо содержит начальную букву

По всей видимости, сочетание букв (mem) и (resh) –

К сожалению, из-за повреждения памятника следующее слово невозможно восстановить, но первую букву, которая сохранилась не полностью, мы можем реконструировать как букву

Первая строка фрагмента памятника «В 1», после скола, начинается буквой

Перевод (1-я строка): и постановил...

Вторая строка после скола начинается буквой

Далее, после точки ясно прочитываются две буквы:

Далее, чтение второй строки (фрагмент А) снова прерывается сколом. Примечательно то, что палеограф Ада Ярдени в своей версии расшифровки памятника,33 используя метод дивинаторской критики, предлагает образовавшуюся, из-за раскола памятника, лакуну заполнить словом

Вторая строка после повреждения имеет продолжение во фрагменте «В 1», и здесь текст начинается также фрагментарно сохранившейся буквой. По всей видимости, это буква

Следующие три буквы до точки читаются отчетливо. Это буквы

После точки, знака словоразделения, можно разобрать две буквы:

Перевод (2-я строка): Отец мой поднялся (жертву всесожжения) сражаться. При помощи (отца моего).

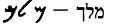

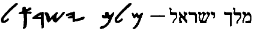

Третья строка начинается словом

Именно это слово вызвало определенную трудность при расшифровке у израильского семитолога А. Луговского.34 В своем исследовании данного памятника он прямо пишет: «Вот здесь странное место: я при всей своей фантазии не могу увидеть две буквы כב, выделенные цветом. Там только один כ. Но тогда я не знаю, как прочесть строку. А поскольку эти две буквы мне попадались сразу в нескольких разных прочтениях надписи из Тель-Дана, то у меня возникает сомнение, что я просто не в курсе какой-нибудь древне-арамейской лигатуры. В общем, я принимаю чтение כב, но продолжаю удивляться в душе». К сожалению, подобные разночтения неизбежны, если исследователь не опирается на текст оригинала памятника. Совершенно очевидно, что при изучении памятника «Стела из Тель-Дана» семитолог А. Луговской использовал не оригинальный текст, а как оказалось, неточную прорисовку из электронной энциклопедии «Википедия», в которой действительно в данном месте, в отличие, от оригинала отсутствует буква

В действительности же оригинальный текст содержит слово

Далее, после точки, следует слово

Следующее слово

Третью строку фрагмента «А» замыкают две буквы

В этом месте третья строка (фрагмент А) прерывается сколом.

Образовавшуюся лакуну А. Ярдени предлагает заполнить следующим словом:

Следующее слово

Далее, текст третьей строки фрагмента «В 1» вновь прерывается из-за повреждения, но перед сколом частично просматриваются некоторые детали буквы, графически напоминающие букву

Перевод (3-я строка): И почил отец мой и отошел в вечность. И поднялся царь (Израиля.

Четвертая строка памятника (фрагмент А) начинается отчетливо читающимися до словоразделительной точки тремя буквами:

И учитывая, что предыдущая строка завершилась буквой

Как гипотезу автор данного исследования предлагает к рассмотрению теорию, которая облегчит понимание и других спорных мест текста памятника. Так, согласно версии автора в период Первого Храма фразы и словосочетания, имеющие частое употребление при письменной фиксации, не нуждались в синтаксических знаках. Возможно, часто употребляемая фраза

Далее отчетливо прочитывается слово

Следующее слово после разделительного знака также прочитывается без трудностей:

После словоразделительного знака следующие три буквы можно рассматривать как самостоятельное слово, употребленное с местоименным суффиксом

К сожалению, далее четвертая строка фрагмента «А» прерывается сколом. В своей версии прорисовки памятника А. Ярдени образовавшуюся лакуну «заполнила» двумя буквами:

Фрагмент «В 1» продолжает четвертую строку после скола словом

Далее, после словоразделительного знака до скола фрагмента «В 1», прочитываются три буквы

Несмотря на то, что после слова

Перевод (4-я строка): Израиля перед в земле отца моего. И стал я царем (благодаря) Гадад.

Пятая строка исследуемого памятника начинается отчетливо читающимся личным местоимением 1-го лица единственного числа:

Далее, после словоразделительной точки следует также хорошо читающееся слово

Следующее слово также читается без затруднений:

Далее следует предлог, употребленный с местоименным суффиксом 1-го лица единственного числа:

А. Ярдени считает, что в образовавшейся лакуне была утрачена завершающая предыдущее слово точка, и последующая буква

Пятая строка фрагмента «В 1» после скола начинается словом

После знака словоразделения отчетливо видна буква

К сожалению, повреждение памятника затрудняет прочтение, так как именно на пятую строку приходится стык двух фрагментов «В 1» и «В 2», хотя отчасти графически просматривается в месте соединения вышеупомянутых фрагментов буква

Перевод (5-я строка): Я пошел, передо мной Гадад, удержавший от семи...

Шестая строка памятника (фрагмент «А») начинается буквой

После словоразделительной точки отчетливо просматривается слово

Следующее слово

Далее, после словоразделительного знака фрагментарно просматривается буква

Продолжить расшифровку шестой строки памятника мы можем благодаря фрагменту «В 1». Над сколотой частью этой строки (фрагмент «В 1») видны некоторые части букв, которые мы попробуем восстановить путем сопоставления с их написанием в других местах текста памятника, как буквы

Несмотря на то, что трещина разрушила шестую строку, всё же фрагментарно в месте скола просматривается буква

После словоразделительного знака отчетливо просматривается буква

Перевод (6-я строка): Мое царство, и я убил (семь) царей и пленил (тысячи).

Седьмая строка исследуемого памятника (фрагмент «А») начинается буквами

Далее, после словоразделительного знака следует слово

Следующее слово

Палеограф А. Ярдени40 предлагает образовавшуюся в несколько слов лакуну заполнить следующим

Слово

Следующее слово, по мнению А. Ярдени,

Учитывая, что после повреждения памятника фрагмент «В 2» начинается буквами

Далее после разделительного знака отчетливо прочитывается слово

Перевод (7-я строка): И тысячи моих всадников,(и я убил действительно Ио)рама, сына (Ахава).

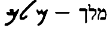

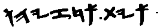

Восьмая строка исследуемого памятника (фрагмент «А») начинается словом

Трудности прочтения восьмой строки памятника (фрагмент «А») начинаются после вышеприведенного слова. Ввиду того что строка вновь подошла к поврежденному месту, отчетливо разобрать можно только начальную

Следующая буква также не сохранилась, за исключением ее нижнего полукруглого элемента. В памятнике подобный фрагмент имеют также несколько букв:

В своей версии Ада Ярдени предлагает это слово прочесть как

Действительно, последние две буквы

Далее 8-ю строку памятника (фрагмент «В 2») продолжают после словоразделительного знака буквы

Дальнейшая дивинаторская реконструкция памятника, по версиям А. Ярдени и А. Лемера, выглядит почти идентично, за исключением последней буквы. Так, А. Ярдени предлагает следующую версию:

Перевод (8-я строка): царь Израиля и (убил действительно Охозию) сына (Иорама царя).

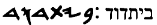

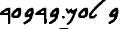

Девятая строка исследуемого памятника (фрагмент «А»), как уже было упомянуто выше, начинается буквой

Далее, после словоразделительного знака, следует словосочетание, которое до сегодняшнего дня является самым спорным местом исследуемого памятника:

Научный мир, который хоть как-то связан с археологией или палеографией Святой Земли, в исследовательских трудах и научных диспутах, посвященных изучению памятника «Стела из Тель-Дана», сегодня разделен на две группы ученых, которые аргументированно, как с одной, так и с другой стороны, отстаивают свои гипотезы, призванные объяснить, каждая по-своему, этимологию словосочетания

Первую расшифровку и перевод текста «Стелы из Тель-Дана», предложил сам Авраам Биран. После обнаружения в 1993 году фрагмента «А», он дал следующий перевод словосочетания :

Группа ученых, принадлежащих к течению «библейских минималистов», отказалась видеть в этом словосочетании имя библейского монарха, рассматривая Давида как мифического еврейского вождя. Первое, на что обратили внимание, фактически используя этот довод как аргумент, это то, что слова

Вторым опровержением «дома Давида», предложенным «библейскими минималистами», была версия, согласно которой под фразой

Третий аргумент, высказанный сторонниками «минималистской школы», заключался в предположении, что под

По-своему интересна трактовка фразы

Но, к разочарованию самих историков-минималистов, все их доводы, предположения и аргументы были неубедительны. А Энсон Рэйни позволил себе даже в несколько резкой форме возразить Филиппу Дэвису, и в его лице всем «библейским минималистам», искавшим предлог к фальсификации библейского текста, в согласовании с повествованием текста памятника: «Как изучающий древние надписи на языке оригинала, я несу ответственность за то, чтобы предупредить непрофессиональную аудиторию, что новая причуда, «деконструктивистская школа», представленная Филиппом Дэвисом и ему подобными является просто кругом дилетантов. Их взгляд, что ничто в библейской традиции не возникло ранее персидского периода, особенно отвержение ими существования Объединенного царства, является вымыслом их тщетного воображения. Выражение «дом Давида» из «Надписи Тель-Дана» и Моавитском камне звучит похоронным звоном их показному тщеславию. Библейская наука и изучение должны полностью игнорировать «деконструктивистскую школу». У них нет ничего, чему нам надо было бы у них учиться».48

Действительно, если вспомнить, что в знаменитой «Стеле царя Меши», обнаруженной в 1868 году пастором Ф. Кляйном, созданной приблизительно в одно время с исследуемым памятником «Стела из Тель-Дана», в двенадцатой строке, и согласно смелой реконструкции Андрэ Лемера в тридцать первой строке,49 упоминается имя основателя монаршей династии царя Давида, то девятая строка эпиграфического памятника из Тель-Дана только подтверждает ту версию, что в тексте памятника говорится действительно о царе Давиде!

А само словосочетание דוד בית (beyt David) – «дом Давида» не является чем-то нехарактерным для описываемой эпохи, так как неоднократно встречается на страницах Священного Писания Ветхого Завета, например: 1Цар. 20:16 (1Сам. 20:16); 2Цар. 3:1,6; 7:26 (2Сам. 3:1, 6; 7:26); 3Цар. 12:19−20, 26; 13:2; 14:8 (1Цар. 12:19−20, 26; 13:2; 14:8); 4Цар. 17:21 (2Цар. 17:21); Ис. 7:2 и т. д.50

Что же касается отсутствия словоразделительного знака, по всей видимости, при расшифровке третьей и четвертой строки

Продолжим чтение девятой строки. После словоразделительного знака, следующего за словосочетанием

Перевод (9-я строка): (царь) дома Давида, и я разорил.

Десятая строка памятника (фрагмент «А») начинается двумя буквами:

Следующее слово, которое отчетливо прочитывается после словоразделительного знака:

По всей видимости, далее следует местоимение

Завершается десятая строка памятника буквой

Перевод (10-я строка): все земли их.

Одиннадцатая строка памятника (фрагмент «А») начинается словом

К сожалению, одиннадцатая строка завершается буквой

Перевод (11-я строка): другой и ничто.

Двенадцатая строка памятника начинается буквами

Далее после словоразделительного знака отчетливо прочитываются две буквы:

Следующее слово прочитать полностью невозможно, так как двенадцатая строка (фрагмент «А») вновь прерывается сколом, но отчетливо видна буква

Перевод (12-я строка): иди в Израиль.

Тринадцатая строка памятника (фрагмент «А») начинается словом

Чтение тринадцатой строки памятника завершается вновь предлогом

Перевод (13 строка): осада в...

Ниже приведен целостный авторский перевод эпиграфического памятника «Стела из Тель-Дана»:

1. И постановил

2. Отец мой поднялся (жертву всесожжения) сражаться. При помощи (отца моего)

3. И почил отец мой и отошел в вечность. И поднялся царь (Израиля)

4. Израиля перед в земле отца моего. И стал я царем (благодаря) Гадад

5. Я пошел, передо мной Гадад, удержавший от семи...

6. Мое царство, и убил (семь) царей и пленил (тысячи)

7. И тысячи моих всадников, и я убил действительно Иорама, сына Ахава

8. царь Израиля и (я убил действительно Охозию) сына (Иорама царя)

9. (царь) дома Давида и я разорил

10. все земли их

11. другой и ничто

12. иди в Израиль

13. осада в.

Несомненно, эпиграфический памятник «Стела из Тель-Дана» является одним из древнейших арамейских текстов. К сожалению, сохранившийся текст настолько фрагментарен, что очень многое остается неясным, несмотря на то что существует большое количество гипотез и предположений относительно контекста памятника.

Доминирующая часть научных работ и публикаций, посвященных исследованию «Стелы из Тель-Дана», создание и установление победной стелы в захваченной крепости Дан, приписывают библейскому царю Азаилу (Хазаэль).53 По всей видимости, к такому заключению ученые пришли после предложенных версий дивинаторского восстановления, утерянных фрагментов текста памятника, ведь имя царя Азаила в самом памятнике ни разу не упоминается. Вероятно, та часть памятника, в которой упоминалось имя автора строк победной стелы, была утрачена.

Для установления временного отрезка, в который стела могла быть написана и установлена, ученые попытались найти в тексте памятника собственные имена тех известных людей, которые могли бы указать на ту эпоху, в которую он был создан.В тексте памятника действительно встречается несколько имен собственных (

Благодаря дивинаторскому методу, исследователи-палеографы гипотетически предположили в седьмой строке памятника, наличие имени «Иорам», и в восьмой строке имени «Охозия». Хотя, и в первом, и во втором случае, как мы видели, в предложенном авторском исследовании в оригинале на стеле видны только завершающие две буквы:

Учитывая, что в первом и втором случаях упоминания имен «Иорам» и «Охозия» сразу после завершающего словоразделительного знака стоит слово

Так, опять же гипотетически, было предложено идентифицировать «Иорама» памятника, как «Иорама сына Ахава» библейской истории:

Конечно, такое смелое восстановление контекста памятника, не смогло остаться незамеченным со стороны другой группы ученых – «библейских минималистов», усмотревших в такой реконструкции текста «подгонку» контекста памятника под хронологию библейской истории.

Но тот факт, что палеографически памятник действительно датируется серединой второй половины IX в. до P. X., может выступать в поддержку гипотезы сторонников версии, что победная стела появилась приблизительно в тот период, когда территорией севера Израиля завладел дамасский царь Азаил.

В таком случае, с учетом того, что в памятнике упоминаются вышеперечисленные еврейские монархи, в распоряжение библеистики попал ценный, сенсационный материал!

Но прежде чем представить уникальность информации, почерпнутой из «Стелы из Тель-Дана», для более глубокого понимания исторического периода, в который был создан памятник, необходимо некоторое погружение в те процессы, которые происходили в Святой Земле в то время.

Помимо обильной информации, которая появляется после обнародования отчетов археологических экспедиций, проводимых в Святой Земле, включая и настоящее время, исторические книги Священного Писания продолжают занимать авторитетное и важное место в восстановлении исторических процессов, происходивших в Передней Азии в согласовании с данными современной археологии.

Если в памятнике «Стела из Тель-Дана» действительно идет речь о периоде начального существования Израильского царства, то сегодня мы с уверенностью можем сказать, что об этом периоде мы знаем несколько больше, чем даже о правлении самого царя Давида и его преемника – царя Соломона.

Но при изучении данного периода, исследователя, который полагается на хроникальные книги Ветхого Завета, поджидают некоторые сложности, о которых мы обязаны упомянуть.

Трудности чтения библейских исторических книг

Израильский историк Михаил Штереншис54 как-то заметил, что, поскольку, библейский текст Священного Писания описывает исторические процессы, происходившие в Северном и Южном царствах, не последовательно, вперемешку, и в разных книгах, это приводит к тому, что происходит некоторая путаница. Так как оба царства между собой очень часто воевали, да и каждое из них проходило свой собственный путь становления, не всегда легко последовательно уследить за этими историческими событиями. Усугубляет это положение и то, что сам библейский текст, и большая вспомогательная историческая литература из-за схожести имен еврейских монархов обоих царств, вводит читателя также в некоторое заблуждение. Например: Иеровоам – Иорам – Иорам (Йехорам), последние два монарха правили примерно в одно и то же время, только один в Северном царстве – Израиле, второй в Южном царстве – Иудее. Подобный пример, как и наличие разночтений в написании имен между языком оригинала библейского текста и традиционным русским Синодальным переводом, приводит к тому, что даже в среде специалистов возникают споры о том, кто с кем воевал, и кто кем правил.

Ниже будет приведена таблица, с годами правления и именами монархов Северного царства – Израиля и Южного царства – Иудеи, охватывающая период от появления этих государств до их падения.

| Год до Р. Х. | Иудея | Израиль | Имя монархов |

| 932 | 17 | Ровоам, (Реховоам, Реховам) | |

| 932 | 22 | Иеровоам | |

| 916 | 3 | Авия (Авиам) | |

| 914 | 41 | Аса | |

| 912 | 2 | Нават (Надаб)1 | |

| 911 | 24 | Вааса (Бааса) | |

| 888 | 2 | Ила (Эла) | |

| 887 | 7 дней | Замврий (Зимри) | |

| 876 | 22 | Ахав (Ахаб) | |

| 874 | 25 | Иосафат (Иехошафат) | |

| 855 | 2 | Охозия (Ахазия) | |

| 854 | 12 | Иорам | |

| 850 | 8 | Иорам (Йехорам) | |

| 843 | 1 | Охозия (Ахазьяху) | |

| 843 | 6 | Аталия | |

| 843 | 28 | Ииуй (Йеху) | |

| 837 | 40 | Иоас (Йехоаш, Йоаш) | |

| 816 | 17 | Иехоаахаз | |

| 800 | 16 | Иоас (Йехоаш) | |

| 798 | 41 | Иеровоам II | |

| 790 | 52 | Азария (Узияху) | |

| 785 | 29 | Амасия (Амазия, Амация) | |

| 745 | 6 месяцев | Захария | |

| 745 | 1 месяц | Селлум (Шалум) | |

| 745 | 10 | Менаим (Менахем) | |

| 739 | 16 | Ахаз | |

| 732 | 9 | Осия | |

| 720 | 29 | Езекия (Хизкия, Хизхияку) | |

| 692 | 55 | Манассия (Менаше) | |

| 638 | 2 | Аммон | |

| 637 | 31 | Иосия | |

| 607 | 3 месяца | Иоахаз | |

| 607 | 11 | Иоаким (Иехоиаким) | |

| 597 | 3 месяца | Иехония, Иехоиаким) | |

| 507 | 11 | Седекия (Цидхияку) |

Исторический контекст создания памятника «Стела из Тель-Дана»

Время правления Соломона было мирным, и царство процветало, но вскоре после его смерти ропот и разногласия, которые постепенно зрели в народе, вырвались наружу. Высокие налоги, которыми царь обложил израильтян, и принудительный труд, для реализации грандиозных планов Соломона, вызвали серьезное недовольство внутри страны. В 930 г. до P. X. группа израильских племен заявила сыну и преемнику Соломона, Ровоаму, что откажется поддержать его в качестве нового царя, если он не снимет с них тяжкое бремя, возложенное его отцом. Гордый и амбициозный Ровоам не послушал своих советников и отказал северным племенам. Тогда последние обратились к Иеровоаму, бывшему слуге Соломона, сделав его своим правителем. Иеровоам, до самой смерти Соломона, вынужден был скрываться в Египте у фараона Сусакима I (Шешонка I), и только весть об избрании его на трон, вернула Иеровоама в Сихем (Шхем) – столицу нового государства.

В результате распрей, объединенное царство Давида и Соломона распалось на два независимых государства. На севере возникло Израильское царство, в которое вошли наделы девяти колен, а на юге, на землях колен Иуды (Иехуды), Вениамина (Биньямина) и Симеона (Шимона), сформировалось Иудейское царство. Колено Симеона было самым маленьким из двенадцати. Ученые полагают, что несколько позже оно практически слилось с крупным коленом Иуды. Здесь продолжала править династия Давида. Хотя Иерусалим и Храм остались в Иудейском царстве, большинство населения оказалось гражданами царства Израильского, подданными царя Иеровоама, который потомком Давида не являлся.

Территориальное и культовое разъединение народа привело к самым отрицательным последствиям, о которых близорукие лидеры обоих стран не подумали, в пылу межплеменных распрей. Уже через пять лет египетский фараон Сусаким (Шешонк I), воспользовавшись слабостью Иудеи, вторгся в страну, и ограбил Иерусалимский Храм. Всё золото святилища Храма, включая золотые щиты, переданные как пожертвование царем Давидом, было вывезено в Египет. Но это было только начало. Одно за другим отпадали и становились враждебными соседние вассальные государства, входившие в империю Давида и Соломона. Наиболее опасным из них была арамейская Сирия. История, к счастью, задержала образование в Передней Азии крупных сверхдержав, сделавших завоевания основой своей политики. Это дало возможность двум небольшим родственным государствам существовать в относительном мире, прерываемом локальными войнами между собой и с соседними, такими же маломощными, царствами. Именно в этот период Ассирия начала демонстрировать свою силу, в течение 50 лет ее войска совершали набеги на Израиль. Эти нападения дали возможность царю Азаилу (Хазаэль) захватить всю Трансиорданию до Моава на юге, значительно уменьшив территорию Израиля.

Выше мы указывали, что в современной среде ученых библеистов нет сомнений, что сохранившиеся фрагменты памятника «Стела из Тель-Дана», это некогда цельная мемориальная стела, принадлежавшая Азаилу, царю Дамаска, поставленная им в ознаменование великой победы – взятия крепости Дан, где он и определил ее дальнейшее местонахождение.

Ученые датируют создание этой стелы 842 г. до P. X., годом вступления Азаила на престол дамасских монархов. Примечательно то, что Азаил не принадлежал к царскому сословию, в молодости он был дружинником царя Венадада (Бен Хадад), которого он и сменил на престоле, после удушения мокрым одеялом (4Цар. 8:15).

Впервые имя будущего дамасского монарха встречается на страницах Священного Писания в Третьей книге Царств, в том месте, где Господь повелевает пророку Илии, вернувшись в Дамаск, помазать в царя над Сириею Азаила, а Ииуя, сына Намессиина... в царя над Израилем (19:15−16). Имя Ииуя автор данного исследования упомянул сознательно, так как именно этот израильский монарх еще неоднократно будет упоминаться в данном исследовании.

Повторное пророчество о том, что именно Азаил займет трон дамасских царей, согласно библейскому повествованию, он получил непосредственно от пророка Елисея: Указал мне Господь в тебе царя Сирии (4Цар. 8:13). По всей видимости, после повторного подтверждения этого пророчества Азаил решил ускорить исполнение этого предсказания вышеупомянутым образом. Став монархом Дамаска, он тут же выступает с военным походом на Израиль.

На данном этапе исторического исследования следует заметить, что незадолго до вступления на престол Азаила, коалиционные войска Израиля под предводительством Иорама и Иудеи, под командованием Иосафата, были вынуждены снять осаду Кир-Харешет в Моаве, что дало повод моавитскому монарху Меше в своей победной стеле55 заявить о победе над еврейскими войсками и завершении этой кампании. На самом деле библейский текст не дал объяснения поспешному отступлению и выводу войск из Моава. Но учитывая то, что великие державы Древнего Востока старались избегать полномасштабной войны на несколько фронтов, по всей видимости, именно эта деталь способна объяснить действия еврейских армий.

Дело в том, что как раз во время осады Кир-Харешет в Моаве, на северной границе Израиля было утеряно спокойствие. В частности, Священное Писание упоминает о частых набегах из Дамаска. Предпочтение, отданное Дамаску, как противнику перед Моавом, выглядело обдуманным и грамотным решением, с точки зрения стратегии. Дамаск являлся намного более грозным, сильным и опасным врагом.

Несмотря на то, что израильтяне после возвращения из Моава, приложили все усилия, чтобы укрепить свои позиции против Дамаска, всё равно мощный и подготовленный удар со стороны арамеев, они не смогли сдержать. Таким образом, сирийские войска смогли глубоко войти в тыл израильтян, дойдя до ворот Самарии.

Благодаря библейскому повествованию, мы можем констатировать, что именно на этом военный марш армии арамеев и завершился. Причина отступления сирийских войск была аналогичной той, которая заставила вывести армии израильтян из Моава. В тылу у сирийцев появилась серьезная угроза. Северные соседи, «цари Хеттейские», объединились в союз и выступили против Дамаска. Именно этой ситуацией и решили воспользоваться монархи Израиля и Иудеи, и вступили в войну с Дамаском уже в качестве союзников «царей Хеттейских». Участие в военных действиях против Дамаска двух еврейских армий свидетельствовало, в первую очередь, о том, что родственные государства не потеряли ни боевой дух, ни военную мощь. Но во время попытки отвоевать Северо-Восточный Галаад, область Рамофа (за несколько лет до этих событий пограничный Рамоф штурмовал израильский царь Ахав – отец Иорама), Иорам получает тяжелое ранение и отправляется на лечение в отцовские владения, в город Изреель (4Цар. 9:14−15). Командование войсками он опрометчиво поручает военачальнику Ииую (имя которого уже упоминалось в нашем исследовании выше, в связи с пророчеством о помазании Азаила). Именно в тот момент, когда иудейский царь Охозия отправился проведать своего раненого союзника, в штабе коалиционных еврейских войск произошел переворот. Библейский текст очень подробно описывает, как разворачивались события заговора против раненого царя. Причем инициатором заговора выступил пророк Елисей, направивший в штаб одного из сынов пророческих, для совершения помазания на царство Израиля Ииуя, сына Иосафата, сына Намессиева (4Цар. 9:1−3).

Был ли мотив для помазания нового царя Израиля, пусть при раненом, но всё же живом монархе Израиля? Библейское повествование косвенно утверждает, что был, и этот мотив, в первую очередь, религиозный. Еще со времен царствования отца Иорама – Ахава, женатого на Иезавели, дочери сидонского царя, в Северном царстве (Израиле) начала распространяться (не без участия Иезавели) языческая традиция поклонения божеству Ваалу. Со временем, культ Ваала официально занимает доминирующее место в религиозной жизни Израиля, всё больше вытесняя монотеистическую традицию веры в יהוה . Царем Ахавом, в Самарии, строится большой храмовый комплекс, посвященный Ваалу, и устанавливается истукан Ашеры (3Цар. 16:32−33), причем в Синодальном переводе имя הָאֲשַרָה передано как «дубрава»). Параллельно с этим, карательные экспедиции не только разрушают жертвенники יהוה, но и уничтожают представителей монотеистической пророческой школы. В частности, библейский текст упоминает только о ста спасшихся пророках, благодаря управляющему дворцом Ахава, богобоязненному Авдию (3Цар. 18:3−4).

Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израилева (3Цар. 16:33), именно так резюмирует Библия о религиозном отступлении царя Ахава.

Что касается непосредственно самого Иорама, сына Ахава, вступившего на престол после своего старшего брата Охозии, о нём также Священное Писание нелицеприятно отзывается: делал неугодное в очах Господних, хотя при этом добавляется, что он был не хуже своих родителей. Библейский текст особо отмечает: Он снял статую Ваала, которую сделал отец его, но буквально тут же: Однако же грехов Иеровоама, сына Наватова, который ввел в грех Израиля, он держался, не отставал от них (4Цар. 3:2−3).

Подчеркнем, что выше речь шла об израильских монархах, представителях династии Амврия (Ахав, Охозия, Иорам). Что касается иудейского царского дома, к моменту заговора в штабе в Рамофе Галаадском, как упоминалось выше, на престоле находился Охозия (Иудейский), сын от брака Иорама (Иудейского), и дочери Ахава и Иезавели – Гофолии. Фактически Охозия (Иудейский) являлся племянником Иорама (Израильского). Поэтому, проклятие брачных уз, с царственной династией языческого Сидона, лежало, отчасти, и на иудейском монархе. Это, с одной стороны, оправдывало, а с другой, объясняло действия пророка Елисея.

Итак, после помазания Ииуя, и провозглашения его монархом Израиля в войсках, он направляется в Изреель, где находился раненый Иорам, царь Израильский, и навещавший его племянник Охозия – царь Иудеи. При приближении конного отряда Ииуя к крепостным стенам Изрееля, Иорам несколько раз отправлял навстречу своих солдат-всадников, чтобы узнать с какими намерениями направляется к крепости вооруженная кавалерия. Но всякий раз парламентарии переходили на сторону приближающегося военного соединения.

В конце концов, Иорам и Охозия принимают решение выехать каждый на своей колеснице навстречу. Когда, приблизившись к коннице Ииуя, Иорам увидел своего военачальника, он задал вопрос: С миром ли Ииуй? (4Цар. 9:22). Ответ был приговором: Какой мир при любодействе Иезавели, матери твоей, и при многих волхвованиях ее? (4Цар. 9:22). Иорам лишь успел предупредить царственного племянника возгласом: Измена, Охозия! (4Цар. 9:23), и упал, сраженный насмерть стрелой, пущенной Ииуем. Царь Охозия, внук Иезавели, также не избежал этой участи. После преследования-погони, он был убит у города Мегиддо, в Изреельской долине (4Цар. 9:27).

Необходимо отметить, что Священное Писание неоднократно подчеркивает, что во главе войска, против которого выступили коалиционные армии двух царств – Иудеи и Израиля, был Азаил.

И пошел он с Иорамом, сыном Ахавовым, на войну с Азаилом, царем Сирийским. (4Цар. 8:28).

И возвратился Иорам царь, чтобы лечиться в Изрееле от ран, которые причинили ему Сирияне в Рамофе, когда он воевал с Азаилом, царем Сирийским (4Цар. 8:29).

Иорам же находился со всеми Израильтянами в Рамофе Галаадском на страже против Азаила, царя Сирийского (4Цар. 9:14).

Впрочем, сам царь Иорам возвратился, чтобы лечиться в Изрееле от ран, которые причинили ему Сирияне, когда он воевал с Азаилом, царем Сирийским (4Цар. 9:15).

А в следующей цитате можно усмотреть оценку, которую дал дамасскому монарху библейский летописец:

И сел Ииуй на коня, и поехал в Изреель, где лежал Иорам, царь Израильский, для лечения ран, которые причинили ему Сирияне в Рамофе, когда он воевал с Азаилом, царем Сирийским, сильным и могущественным, и куда Охозия, царь Иудейский, пришел посетить Иорама (4Цар. 9:16).

Теперь вернемся к памятнику «Стела из Тель-Дана». Действительно, если победная стела и в самом деле была воздвигнута для прославления подвигов сирийского царя Азаила, а в тексте памятника были упомянуты имена Иорама и Охозии, монархов Израиля и Иудеи, в распоряжение библеистики попал поистине уникальный и сенсационный материал!

Во-первых, библейский текст представляет Азаила безродным узурпатором, не имевшим царских корней, который силой взял трон, убив царя Венадада: А на другой день он взял одеяло, намочил его водою и положил налицо его (Венадада), и он умер (4Цар. 8:15). Библейская версия никак не согласуется с текстом памятника, в котором утверждается, что Азаил был сыном своего предшественника на престоле или был усыновлен им: «И почил отец мой и отошел в вечность. И поднялся царь Израиля перед в земле отца моего. И стал я царем (благодаря) Хадад» (3, 4 строки памятника). Мало того, памятник подчеркивает, что воцарение Азаила не обошлось без сверхъестественного вмешательства одного из главных местных божеств – Гадад.

Во-вторых, библейский текст очень подробно рассказывает о том, как Ииуй после помазания на царство, последовательно убивает вначале Иорама, царя Израильского, а после преследования и Охозию, царя Иудейского. Поразительно, но если фрагментарно сохранившийся текст памятника «Стела из Тель-Дана» действительно первоначально содержал имена этих монархов, то убийцей Иорама и Охозии является не Ииуй, а дамасский царь Азаил (!): «...и убил действительно Иорама, сына Ахава царя Израиля, и убил действительно Охозию, сына Иорама царя» (7–8 строки памятника).

В свете этих сенсационных данных, для возможного согласования библейского текста и версии победной стелы, можно предложить несколько гипотез.

С одной стороны, учитывая то, что текст памятника «Стела из Тель-Дана» приписывает убийство царей Иорама и Охозии именно Азаилу, а библейский текст утверждает, что карательную экспедицию возглавил Ииуй, как гипотезу можно выдвинуть следующее предположение. Успешный военный марш сирийской армии, под предводительством сильного и могущественного Азаила (4Цар. 9:16), позволивший углубиться в тыл израильтян, а также одержать ряд побед над коалиционными войсками (в результате одной из которых и был ранен царь Израиля Иорам), дискредитировал своих монархов в глазах войск обоих еврейских государств. Военный переворот, который возглавил один из офицеров (Ииуй), вдохновленный благословением пророка Елисея и помазанием на трон, являлся следствием этого недоверия своим царям, которые к тому же были сторонниками религиозного синкретизма еврейского монотеизма, с финикийским языческим культом. То, что оба монарха оказались вместе (Охозия приехал проведать раненого Иорама), было только на руку карательной экспедиции, которую возглавлял Ииуй. Действительно, можно сказать, что косвенно гибель обоих монархов, несмотря на то, что их непосредственным убийцей был Ииуй, была следствием мощного, сплоченного удара армии арамеев, под предводительством Азаила.

С другой стороны, можно также допустить, что Ииуй действовал согласованно с Азаилом. Ведь не случайно пророк Илия получал откровения от Всевышнего (3Цар. 19:15−16), где, как кандидаты на царское помазание, фигурировали и Ииуй, и Азаил. Не исключено, что ликвидация двух монархов была спланированной в тайном союзе совместной операцией, где Ииуй выполнял роль агента-исполнителя. Тогда, действительно, слава победы может быть разделена поровну между «заказчиком» и «исполнителем».

Необходимо также заметить, что убийство Ииуем царей Иорама и Охозии, согласно библейскому тексту, было только началом карательной экспедиции. Следующей жертвой была сама Иезавель, которую выбросили из окна ее же дома, а затем растоптали копытами лошадей (4Цар. 9:33). Далее Ииуй принимает все меры, чтобы никого не оставить в живых, из возможных наследников царского дома Израиля: так, были убиты семьдесят сыновей царя Ахава в Самарии (4Цар. 10:1−7). Вот как описывает Священное Писание окончательное истребление представителей «дома Ахава»: И умертвил Ииуй всех оставшихся из дома Ахава в Изрееле, и всех вельмож его, и близких его, и священников его, так, что не осталось от него ни одного уцелевшего (4Цар. 10:11).Примечательно, что кровавая резня, устроенная Ииуем, перебросилась и на представителей монаршего дома соседнего Иудейского царства. Так, первой жертвой стали братья царя Охозии. Ничего не подозревавшие об убийстве своего брата, они направлялись к расположению его войск, но дойти им было не суждено. По приказу Ииуя вся группа, в 42 человека, была вырезана (4Цар. 10:13−14).

Волны переворота в Израиле захлестнули и Иудею. Когда весть о гибели царя Охозии донеслась до Иерусалима, его мать Гофолия (дочь Иезавели), захватила власть. При этом, по ее приказу, были перебиты все прямые наследники престола – потомки царя Давида (4Цар. 11:1).

Автор данного исследования предлагает гипотезу, по которой информация об уничтожении потомков «дома Давида» была уже известной, при составлении текста памятной стелы, и именно информация об убийстве Охозии, сына Иорама, была передана подчеркнуто выделенным образом в девятой строке: в отличие от «Иорама, сына Ахава, царя Израиля», Охозия упоминается не просто как «сын Иорама, царя Иудеи», а как «царя дома Давида» (!).

При сопоставлении текста памятника и библейского повествования, описывающего данный период, необходимо также обратить внимание на то, что Священное Писание очень четко описывает границы вторжения армии Азаила, причем подчеркивается, что территории, захваченные сирийским царем, большей частью находились в Заиорданье: В те дни начал Господь отрезать части от Израильтян, и поражал их Азаил во всём пределе Израилевом, на восток от Иордана, всю землю Галаад, колено Гадово, Рувимово, Манассиино, начиная от Ароера, который при потоке Арноне, и Галаад и Васан (4Цар. 10:32−33).

По сути, если сопоставить вышеприведенный библейский отрывок, и непосредственно текст памятника, получится, что повествование Священного Писания умаляет масштабность захвата, армией дамасского монарха Азаила, территорий Израиля! Девятая и десятая строки памятника «Стела из Тель-Дана» очень четко констатируют:

9........и я разорил

10. все земли их.

Согласно победной стеле, Азаил захватил все земли Израиля!

По всей видимости, главной целью, которую Азаил поставил перед собой, было не просто возвращение арамейских территорий, которые ранее были захвачены царем Израиля Амврием, а тотальное уничтожение Израиля как государства, с его торговыми артериями и плодородными сельскохозяйственными регионами.

Благодаря кропотливой работе археологов в Святой Земле, отчеты раскопок, производимых в последние десятилетия, дали потрясающую информацию о мощной разрушающей волне, которая прокатилась по Северному царству во второй половине IX в. до P. X. Надо отметить, что удар был, в первую очередь, направлен на важные административные израильские центры в плодородной долине Изреель. Причем из стратиграфического анализа разрушений израильских городов видно, что они были настолько серьезны, что многие из этих городов так и не смогли оправиться. Примером этому могут служить города Изреель и Фанаах. Даже такой ключевой, для израильского севера, город, как Мегиддо, по данным анализа керамики этого периода прекратил свою жизнедеятельность почти на полвека! Причем до недавнего времени эти разрушения приписывались египетским штурмовикам фараона СусакимаI (X в. до P. X.).

Получается, что благодаря археологии, нам стало известно о том, чего нет в библейском повествовании. Центр Израиля не только был оккупирован на протяжении очень длительного времени, он был тотально разрушен!

Фактически именно это и подчеркивает Азаил, царь Сирийский, в тексте своей победной стелы.

Но современная археология констатировала не только тотальное истребление городов и сельскохозяйственной инфраструктуры Израиля. Дамасский монарх, после одержанных побед и опустошения израильских территорий, сразу приступает к возведению целой цепи арамейских городов-крепостей, для усиления охраны юго-восточных рубежей своего царства (по всей видимости, цель аннексирования захваченных территорий перед ним не стояла). Наибольшее внимание Азаил уделил Хацору, Эт-Телю (Вифсаида) и Дану. Эти укрепленные, во времена Азаила, грозные города имели сходные между собой детали, которые указывали на то, что возводились или расстраивались они, в одно и то же время. Мощные крепостные стены, массивные городские ворота с одинаковыми формами и размерами, скорее всего, принадлежали одному арамейскому архитектурному гению. Причем обнаруженные в этих городах остраконы на арамейском языке, могут служить очень серьезным аргументом в пользу того, что и население этих стратегически важных для Дамаска городов-крепостей, было преимущественно арамейским.

Несмотря на то, что имя Азаила не сохранилось в обнаруженных фрагментах стелы, всё же, если принять гипотезу, что текст памятника действительно высечен от лица Азаила, беспокойство о том, что перечисленные в стеле успехи дамасского царя являются лишь хвастливой реляцией о своем израильском походе, отступает, в связи с полученными новейшими археологическими данными, подтверждающими тотальную оккупацию и расправу над Израилем.

С другой стороны, теперь необходимо попытаться выяснить, почему составители девтерономистской истории56 сознательно умолчали о захвате больших израильских территорий и гегемонии, на протяжении некоторого времени дамасского царя в Северном царстве.

Одновременная гибель монархов Израиля и Иудеи может считаться началом тридцатипятилетнего периода упадка обоих еврейских государств. Ииуй, будучи слишком слабым, чтобы в одиночку противостоять возраставшему давлению со стороны сирийцев, принимает решение обратиться за помощью к ассирийскому царю Салманассару III. Однако этот шаг только усилил изоляцию Ииуя. Из ассирийских анналов мы знаем, что коалиция сирийских правителей против Салманассара III не распалась после сражения при Каркаре. Еще трижды – в 849, 848 и 845 гг. до P. X., сирийские союзные войска успешно отражали атаки Салманассара III. Хотя Израиль не принимал участия в этих войнах (или, по крайней мере, оно было столь незначительным, что не заслуживало упоминания), последовательно нейтральная позиция израильских царей в этих конфликтах, сама по себе уже была вкладом в общее дело. Она позволяла сирийцам направить все имевшиеся войска против ассирийцев, и обеспечивала союзникам надежное прикрытие с тыла. В случае непосредственной угрозы его владениям, Ииуй был их главным потенциальным союзником. Однако всё это было разрушено, поскольку Ииуй открыто и по доброй воле перешел на сторону Ассирии. Поэтому, когда ассирийская волна была на какое-то время остановлена, Азаил, правитель Дамаска, приложил все усилия, чтобы уничтожить угрозу в своем тылу прежде, чем ассирийцы возобновят наступление.57

Азаил, к этому времени, являлся главной фигурой среди сирийских правителей, в то время как еврейские государства, сильные вместе и слабые порознь, потеряли всё свое могущество. В результате нескольких войн Израиль был разграблен, часть его территорий вошла в состав Дамасского царства, а оставшиеся земли вместе с Иудеей, стали данниками Азаила. Но только ли нежелание арамеев ввязываться в войну в горах, как утверждают израильские историки Хаим Херцог и Мордехай Гишон,58 спасло оба царства от полного завоевания? По всей видимости, нет.

Из сохранившихся ассирийских источников нам известно, что армия Азаила могла продвигаться и дальше на юг Палестины, и этому могло способствовать то, что как раз в этот период ассирийские монархи были озабочены беспорядками в других частях империи. Но в 811 году до Р.Х. на престол ассирийских царей восходит Хадад-Нерари III, который немедленно выступил против Азаила, и осадил Дамаск. На самом деле, сирийским войскам было под силу овладеть всей Палестиной, включая и Иудею, но сирийская армия была не в состоянии противостоять натиску месопотамской сверхдержавы того времени. Сыну Азаила – Бен-Хададу, пришлось капитулировать и выплатить Ассирии огромную дань. Именно такой исход событий положил конец господству и военной агрессии на Израиль, со стороны Арама-Дамаска.

В такой перспективе приходит осознание того, какое большое влияние имел империализм ассирийских монархов на ход истории Северного царства – Израиля.

Всё же составители девтерономистского цикла не всегда излагали события истории двух еврейских царств, в согласовании с историей международной политики того времени. Все события, происходившие с еврейским народом, оценивались в книгах девтерономистского цикла, по религиозным критериям, исполнению или не исполнению заповедей Божиих. Все древнееврейские цари, начиная от Саула, оцениваются именно с этой точки зрения. И именно, исходя из этих позиций, фиксировалась и еврейская история.

Согласно библейскому повествованию, царь Ахав был вероотступником и тираном, а сохранившийся эпиграфический памятник-монолит из Карха (древний Тушхан), повествующий о битве Салманассара III при Каркаре, сохранил сообщение о том, что именно благодаря Ахаву (всего, согласно памятнику, Ахав выставил 10000 воинов и 2000 колесниц). Антиассирийская коалиция получила серьезную поддержку в этом сражении.59

Что касается заговорщика Ииуя, как мы видели, хроникальное повествование девтерономистского цикла сохранило память о нём, как доблестном защитнике монотеизма Израиля. Поразительно, но на знаменитом «Черном обелиске»60 Салманассаpa III, Ииуй изображен в земном поклоне у ног самого царя Ассирии – Салманасара!61 Мало того, на этом триумфальном обелиске есть еще и надпись: «Дань Иауа из Бит-Хумри62: я получил от него серебро, золото, золотые вазы, золотые кубки, золотые чаши, золотые кувшины, скипетры для царя и бальзамовое дерево».

Авторы девтерономистского цикла предпочли просто не вносить в исторические библейские анналы сообщения о предательстве, со стороны Ииуя, союзе с самым свирепым врагом Израиля – Ассирией.

Выводы

Несомненно, обнаружение эпиграфического памятника «Стела из Тель-Дана», явилось для библеистики очень важным открытием.

В распоряжение научного мира попал древнейший образец арамейского текста, при написании которого были использованы буквы палеоеврейского алфавита – одной из древнейших форм семитского алфавита, который явился прототипом для всех алфавитов, возводящих свои корни к древнесемитскому оригиналу, причем как восточных, так и западных.

Изучение этого древнего реликта позволило автору данного исследования сделать ряд важных выводов, а также сформировать новую теорию текстологического прочтения сохранившегося архетипа.

1. По всей видимости, буква финикийского алфавита

2. В период Первого Храма (X – VI вв. до P. X.) некоторые фразы и словосочетания, имеющие частое употребление при письменной фиксации, не нуждались в синтаксических знаках. Примером таких словосочетаний могут служить фразы

3. Последнее словосочетание вызвало большое количество противоречивых гипотез. Несмотря на домыслы и возражения «библейских минималистов», автор данного исследования, поддерживая оппонентов ученых-минималистов, утверждает, что девятая строка памятника «Стела из Тель-Дана» действительно содержит имя царя Давида! Причем надо особо отметить, что это первый случай, когда имя славного царя было обнаружено в древнем внебиблейском источнике. Самым примечательным является то, что речь в памятнике идет не просто о Давиде, а о его царственной династии – «доме Давида»! Ведь до сего дня, кроме рассмотренного памятника при обилии эпиграфического материала (древнеегипетские документы, письменные источники Месопотамии и т. д.), не было никаких сведений о реальном существовании в истории Святой Земли царя Давида, и его царственного дома. Все упоминания о нем, как правило, опирались на единственный источник – Священное Писание. Следует отметить, что признание того, что в «Стеле из Тель-Дана» упоминается именно «дом Давида», подтолкнуло ученый мир пересмотреть скептические взгляды, не разделяющие мнение об упоминании имени царя Давида в выражении

4. На данном этапе можно констатировать, что памятник «Стела из Тель-Дана» является хронологическим продолжением описания исторических событий, переданных в «Стеле царя Меши». Автор данного труда, изучив эти две уникальные стелы, пришел к выводу, что в них присутствуют общие текстологические черты. Их объединяет не только победное настроение монархов, от чьего имени были вырезаны тексты обоих памятников, а в первую очередь то, что оба артефакта представляют описание исторических процессов, вне зависимости от видения этой истории еврейскими хронистами, чьи эпосы и легли в основу библейских исторических книг.

И библейское повествование, и текст «Стелы из Тель-Дана», несмотря на такие, казалось бы, серьезные и кардинальные отличия в передаче обстоятельств одних и тех же исторических событий, на самом деле подтверждают то, что эти события действительно происходили!

5. Согласно библейскому тексту, Ииуй, являясь инструментом воли Всевышнего, прерывает династию Амврия в Северном царстве, и династию царя Давида в Южном царстве, путем убийства их венценосных представителей: Иорама и Охозии. Реконструированный с помощью метода дивинаторской критики, текст памятника приписывает свержение этих же царственных домов одному из могущественных монархов этого времени – царю Дамаска – Азаилу. Несмотря на то, что в тексте стелы имя царя Азаила прямо не упоминается, по мнению исследователей, всё же именно от его лица было высечено повествование об убийстве израильского и иудейского монархов.

Можно сказать, что в целом восстание Ииуя было проведено успешно, но учитывая текст памятника, и археологические свидетельства о разорении Израильского царства, именно последствия заговора Ииуя привели Северное царство к полному упадку, что фактически вывело Израиль с международной арены своего времени приблизительно на полвека!

По всей видимости, когда высекался эпиграфический панегирик царя Азаила, для публичной демонстрации его военного гения, не только жителям Дана, но и всего оккупированного Израиля, определенная информация просто не могла быть еще доступной к этому времени. А именно, что два героя библейской истории, один в Израиле, а другой в Иудее (причем в Синодальном переводе они имеют даже одинаковые имена), должны будут восстановить справедливость.

В Северном царстве – Израиле, через пятьдесят лет на престол взойдет внук Ииуя – Иоас (Йехоаш). Именно он, после трех войн с арамеями, всё же одержит победу и вернет утраченные территории. Сегодня мы можем только гипотетически предположить, что точку, в своей победной кампании, Иоас поставил ультимативным актом – разрушением стелы своего врага, после чего базальтовыми осколками была вымощена площадь перед главными воротами Дана.

В Южном царстве – Иудее, несмотря на то что после убийства царя Охозии, его мать Гофолия, дочь Иезавели, захватив престол, умертвила всех прямых наследников из «дома Давида», родной сестре убитого царя всё же удалось спасти годовалого сына Охозии – Иоаса (Йоаш). Ему и суждено было впоследствии возродить «дом Давида» – династию будущего Мессии, династию, к которой, по человеческой природе, будет принадлежать Спаситель мира – Господь Иисус Христос!

* * *

Примечания

Райт Дж. Э. Библейская археология. СПб. Издательство Олега Бышко, 2003. С. 157.

Вот как описал обнаружение памятника сам Авраам Биран: «Уже в предыдущие сезоны мы видели, что мостовая площади перед внешними воротами не ограничивается самими воротами, а продолжается дальше, но только в 1993 г. стали понятны ее действительные размеры... Продолжая раскопки, мы задержались около внешних ворот, т. к. обнаружили каменные оси довольно оригинальной конструкции, в которых вращались ворота. Вот здесь, около ворот, на исходе 21 июля 1993 г. Гила Кук заметила среди камней мостовой камень, на котором в лучах заходящего солнца можно было различить вырезанные на нём буквы». –http://www.isracity.com/isra/history/teldan.html (дата доступа 04.04.2012)

Торик И. Энциклопедический путеводитель по Израилю. Иерусалим: Исрадон, 2008. С. 254.

13–12. ד. 2001. ירושלם – ך.התן עִם לטיֵיל .דורון גליה

Дивинаторская критика – «способность угадывать», реконструкция сильно испорченного текста по непрямым данным.

Автор данного исследования имел возможность изучать подлинный текст памятника «Стела из Тел--Дана» в Археологическом музее Израиля в Иерусалиме (The Israel Museum, Jerusalem), в котором сегодня экспонируется этот древний уникальный реликт.

Ada Yardeni. The Book of Hebrew Script. Jerusalem: The British Library and Oak Knoll Press, 2002. P. 13.

http://maskani.lugovsa.net/sites/default/files/Tel_dan_inscription.png (дата доступа 22.09.2010).

http://en.wikipedia.org/wik Тel_Dan_Stele (дата доступа 26.04.2010).

История Древнего Востока. М. 2004. С. 462−463.

http://maskani.lugovsa.net/node/46 (дата доступа 04.04.2012).

Ada Yardeni. The Book of Hebrew Script. Jerusalem: The British Library and Oak Knoll Press, 2002. P. 13.

http://maskani.lugovsa.net/node/46 (дата доступа 04.04.2012).

По всей видимости буква финикийского алфавита

Ada Yardeni. The Book of Hebrew Script. Jerusalem: The British Library and Oak Knoll Press. 2002. P. 13.

Ada Yardeni. The Book of Hebrew Script. Jerusalem: The British Library and Oak Knoll Press, 2002. P. 13.

Тантлевский И. Р. История Израиля и Иудеи до разрушения Первого Храма. СПб. Издательство Санкт-Петербургского университета, 2005. С. 215.

Таргумы (арам, «перевод») – переводы книг ТаНаХа на среднеарамейский язык, появившиеся в период Второго Храма и позднее получившие письменную фиксацию: Таргум Онкелоса (II в. по P. X.), Таргум Ионафана (II в. по Р. Х.), Таргум Псевдо-Ионафана (Иерусалимский Таргум) (VII в. по Р. Х.), Второй Иерусалимский Таргум (Обрывочный Таргум) и т.д.

Ada Yardeni. The Book of Hebrew Script. – Jerusalem: The British Library and Oak Knoll Press, 2002. P. 13

http://maskani.lugovsa.net/node/46 (дата доступа 04.04.2012).

http://en.wikipedia.0rg/wiki/File:Tel_dan_inscripti0n.png (дата доступа 27.02.2012).

История Древнего Востока. М. 2004. С. 462−463.

Davies Ph. R. «House of David» Built on Sand: The Sins of the Biblical Maximizers. BAR, 1994. July-Aug.

Ben Zvi. Е. On the Reading «bytdwd» in the Aramaic Stele from Tel-Dan. JSOT, № 64. 1994. P. 28.

Тантлевский И. Р. История Израиля и Иудеи до разрушения Первого Храма. СПб. 2005. С. 190.

Athas G. «Setting the Record Straight: What are We Saying about the Tel-Dan Inscription?» Journal of Semitic Studies. № 51, 2006. P. 241.

Цит. по: Юревич Димитрий, свящ. Археологические открытия последних 50 лет, важные для изучения Священного Писания. http://www.bible־mda.ru/e־books/html/yurevich_d־archaeology50־.html (дата доступа 02.04.2012).

Скнарь О. прот. Моавитские эпиграфические памятники «Стела царя Меши» и «Остракон из Вади Эль-Керака» (IX в. до Р.Х.) как внебиблейские исторические источники периода Первого Храма (лингвосемантический анализ). Труды КДА, № 12. Киев, 2010. С. 65.

В скобках приведены ссылки согласно расположению и наименованию книг в ТаНаХе.

Dayagi-Mendels М. Rosenberg S. Archaeology in the Israel Museum Jerusalem. Jerusalem: The Israel Museum, 2010. P. 68.

Штереншис М. Евреи: история нации. Герцелия. Исрадон, 2008. С. 100−101.

См. раздел: Библейская версия военного похода против Меши, царя Моава на с. 154−163.

Термин (от греческого названия книги Второзаконие – Δευτερονόμιον) предложенный немецким библеистом Мартином Нотом (1943), объединяющий в единый цикл, по однородности композиционной структуры литературного повествования, семь книг Священного Писания: Второзаконие, Иисуса Навина, Судей, 1−4 книги Царств.

Херцог X., Гишон М. Библейские сражения. М. ACT. Астрель, 2005. С. 175.

Там же. С. 175.

280. ד . 1998 я ירושלם .מקרה דעת אטלס קיל יהודה אליצור יהודה.

«Черный обелиск» Салманассара III – обелиск высотой 198 см, вытесанный из черного известняка и установленный в Нимруде около 825 г. до Р. Х. Был обнаружен британским археологом Генри Лайардом в 1846 году и перевезен в Британский музей. Примечательно то, что на обелиске находится единственное, в мировом искусстве, изображение израильского царя (Ииуя).

Православная энциклопедия. М. 2001. Т. 3. С. 625.

Ассирийцы называли Израиль «Бит-Хумри» – «Дом Амврия».