Глава 20. Анализ и схематический показ пропозиций в пределах абзаца

ПРОПОЗИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 4–7 СТИХОВ ПОСЛАНИЯ К ФИЛИМОНУ

До сих пор семантический анализ послания к Филимону сводился к определению крупных семантических единиц. Чтобы продемонстрировать следующую ступень анализа, мы выбрали одну из таких единиц. Анализ будет подробно описан лишь для одного абзаца, поскольку объем настоящей главы не позволяет детально рассмотреть все Послание. Тем не менее, подробный обзор его вы можете найти в Приложении 5. Абзац, включающий стихи 4–7, был выбран для того, чтобы показать, что подразумевается под делением на пропозиции.

Хотя исследователь на практике изучает все аспекты анализа одновременно, сама процедура анализа может быть разделена на этапы, представленные в логической последовательности. Этой цели и будет посвящен данный раздел.

Выявление слов со значением действия в абзаце

Когда мы давали определение пропозиции (см. гл. 18), то отмечали, что существует два типа пропозиций: пропозиции действия и пропозиции состояния. Определив границы абзаца, мы переходим к следующему этапу – выявление слова или выражения со значением действия. Такое выявление затрагивает не только глаголы (личные, неличные и причастные формы), но также и абстрактные существительные. Для того, чтобы читатель смог следить за процессом, мы приводим подстрочный буквальный перевод стихов с 4 по 7 с греческого языка. Слова, обозначающие действия, последовательно пронумерованы надстрочными цифрами, а номера стихов даны в скобках.

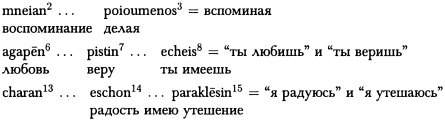

Этот абзац насчитывает 17 слов со значением действия. Однако при более внимательном рассмотрении становится ясно, что среди них есть «пустые» глаголы, поскольку лишь в сочетании с абстрактными существительными они могут служить для выражения действия. Например:

Таким образом, получается, что в этом абзаце эксплицитно выражено 14 действий. Каждое из них становится ядром пропозиции действия, значит, в абзаце содержится, по меньшей мере, 14 пропозиций действия.

Построение пропозиций, основанных на эксплицитных действиях

Установление пропозиции, взаимодействующей с конкретным действием, будет следующим шагом нашего анализа. Это означает, что необходимо уточнить, кто участвует в действии, а также сформулировать такие модификации действия, как время, место, способ и т. п. На этом этапе самое пристальное внимание уделяется изучению эксплицитной информации, содержащейся в греческом тексте, а также комментариям, грамматикам, словарям и другим переводам. Все это поможет нам убедиться, что значение, передаваемое пропозициями, действительно тождественно значению тех или иных грамматических структур оригинала. Если же в толковании есть различия, то они указываются наряду с причинами их возникновения, чтобы переводчик, воспользовавшись пропозиционным анализом, знал, что он стоит перед выбором между различными толкованиями.

Каждое слово, означающее действие, последовательно записывается и нумеруется, как было показано выше. Параллельно мы рассматриваем те слова в греческом тексте, которые с ним связаны. Затем изучаем греческий материал: сначала с точки зрения выяснения его значения, потом – правильного подбора пропозиционной формы, выражающей это значение (см. предыдущую главу).

1 eucharisto to theo mou «благодарю Бога меня» Здесь не требуется подробного комментария. Значение греческого генитива «Бога меня» легко передается сочетанием «Бога моего» Соответствующей пропозицией будет «благодарю Бога моего».

2–3 mneian sou poioumenos «воспоминание тебя делая́! Причастие poioumenos стоит в им. п., что свидетельствует о том, что оно имеет подлежащее «я», как и основной глагол «благодарю» Абстрактное существительное mneian является грамматическим дополнением причастия – «делая воспоминание» Поскольку мы рассмотрели данное словосочетание в семантическом разрезе, выяснив, что в нем представлено только одно действие, то, вероятно, здесь будет уместно использовать одну из форм глагола «вспоминать» За существительным mneian следует местоимение sou «тебя», генитив в значении дополнения; поэтому «тебя» мы будем рассматривать как дополнение к глаголу «вспоминать» Это закладывает основную пропозиционную форму «я вспоминаю тебя» Как и основной глагол, греческое причастие представлено в настоящем времени; оно выражает обычное или повторяющееся действие.

В этой пропозиции необходимо особо рассмотреть одну деталь. В греческом тексте между пропозициями «благодарю Бога моего» и «вспоминая тебя» стоит наречие pantote, что ставит читателя в затруднительное положение, поскольку он не знает, к какой части высказывания это наречие может быть отнесено. В связи с этим вопросом обычно выдвигают два аргумента: во–первых, большая часть исследователей склонны относить pantote к основному глаголу «благодарю»; во–вторых, семантически более естественной будет фраза «когда я вспоминаю тебя, я всегда благодарю Бога (за тебя)» а не «когда я благодарю Бога, я всегда вспоминаю тебя» Иными словами, когда Павел вспоминал Филимона в своих молитвах, он всегда благодарил Бога за него. Причины своей благодарности Павел приводит ниже. Таким образом, первой пропозицией можно назвать выражение «благодарю Бога моего всегда» (К этому можно добавить словосочетание «за тебя», как подразумевается в контексте.)

4 epi ton proseuchon mou «в молитвах моих» Proseuchon – это абстрактное существительное, выражающее действие «молиться» Грамматически оно является частью фразы, состоящей из предлога epi, за которым следует родительный падеж. В этой грамматической конструкции epi может иметь целый ряд значений, однако самым подходящим из них было бы указание на время события [Bauer/Aland 1988, epi, I. 2]. Proseuchon предшествует местоимению mou «меня» Это позволяет нам предположить, что генитивная конструкция имеет значение субъекта – «я молюсь» Поскольку epi служит показателем времени, пропозиция приобретает форму «когда я молюсь»

Существует еще один вариант анализа событий, представленных во 2–4 стихах. Бертон в своей книге «Синтаксис наклонения и времени в греческом Новом Завете» [Burton 1966, с. 88] пишет: «…Такие выражения как kampto ta gonata (Εφ 3:14) и mneian poioumai epi ton proseuchon (Εφ 1:16; Филим 4; ср. Кол 4:12) … являются парафразами глагола proseuchomaF. Бертон имеет в виду, что события 2–4 просто по–другому выражают греческое «я молюсь за тебя» Мы располагаем двумя доводами, поддерживающими эту точку зрения. Во–первых, за сочетанием существительного mneian с глаголом poieo всегда следует фраза epi ton proseuchon. Когда мы встречаем слово mneia в другом месте, оно не сочетается ни с poieo, ни с epi ton proseuchon, и означает «воспоминание» [ср. Bauer/Aland 1988, mneia, 1]. Во–вторых, можно обнаружить сочетания абстрактных существительных типа mneia с глаголом роего. Но абстрактное существительное «молитва», которое используется в данном случае, не встречается в этом типе сочетаний; в греческом Новом Завете мы не найдем сочетания proseuchas poioumai. Приведенные сведения подтверждают справедливость слов Бертона. Действительно, это выражение тождественно фразе «я молюсь за тебя» В нашем анализе мы будем руководствоваться этой точкой зрения.

5 акоиоп «слушающий» Это причастие настоящего времени в греческом языке стоит в им. п. и указывает, что тот, кто слышит, и тот, кто благодарит, – одно и то же лицо, «я» Таким образом, получаем еще одну пропозицию «я слышу» Поскольку причастие стоит в настоящем времени, то его можно было бы передать как «продолжаю слушать», что вполне возможно, если Павел получил много новостей.

6–8 sou ten agapen kai ten pistin hen echeis «твою любовь и веру, которую ты имеешь». «Любовь» и «вера» – абстрактные существительные, выражающие события «любить» и «верить» Подлежащее личного глагола «ты» и дополнение «от тебя», которое предшествует ten agapen, свидетельствуют о том, что субъектом действия является местоимение «ты», которое образует две пропозиции «ты любишь» и «ты веришь»

Поскольку оба глагола относятся к разряду переходных, то ответ на вопрос, кого любят и в кого верят, нужно искать в контексте. В греческом языке эта информация дополняется двумя предложными сочетаниями, которые следуют за глаголом echeis: pros ton Kurion lesoun «к Господу Иисусу» и eis pantos tous hagious «ко всем святым» Поскольку имеется два глагола и два дополнения, нам придется определить, какое дополнение относится к какому глаголу. Существует два возможных ответа: во–первых, оба дополнения могут быть отнесены к тому и другому глаголу, т. е. и «любовь» и «веру» можно иметь к «Господу Иисусу» и ко «всем святым» (Мнение, согласно которому веру и любовь относят к Господу Иисусу, а к святым только любовь, мы отвергаем как несостоятельное, так как оно не согласуется с правилом симметричного построения греческой конструкции.) Хотя обе альтернативы грамматически возможны и привлекают многих исследователей, мы хотели бы привести три положения в пользу второго варианта.

1. В Новом Завете нет ни одного примера сочетания существительного agape с предлогом pros, что предполагает первая точка зрения. Поэтому нам придется скорее предпочесть привычное устойчивое сочетание единичному случаю употребления agape с pros.

2. Выражение «вера во всех святых» вряд ли можно считать библейским. Вероятно, это и является причиной тому, что некоторые исследователи связывают веру и любовь с личностью Иисуса Христа, а в отношении святых употребляют только слово «любовь»

3. Принято считать, что послание к Филимону было написано приблизительно в то же время, что и послания к Ефесянам и Колоссянам. В Еф 1:15 и Кол 1:4 Павел говорит, что он слышал об их вере в (ел) Господа Иисуса и их любви ко (eis) всем святым. В этих посланиях используемые греческие конструкции не допускают двусмысленности, доказывая правомерность второй точки зрения.

Необходимо подчеркнуть, что вторая альтернатива предполагает использование фигуры речи, именуемой хиазмом или обратным параллелизмом.157 Хиазм – это фигура речи, где в пределах четырехчленного высказывания первое звено связано с последним, а второе – с третьим. В нашем случае слово «любовь» окажется связанным со словосочетанием «все святые», а слово «вера» с «Господом Иисусом»

Согласно всему вышесказанному, мы получаем две пропозиции «любовь ко всем святым» и «вера в Господа Иисуса»158

9–10 he koinonia tes pisteos sou «общение веры твоей» Так начинается 6 стих послания к Филимону, который, по признанию многих исследователей, является наиболее сложным. Как заметил один из толкователей библейского текста, «этот стих считается самым непонятным во всем послании» Трудности толкования 6 стиха возникают из–за ряда следующих друг за другом конструкций, которые плохо поддаются переводу, – три абстрактных существительных, генитив и три предложных сочетания. Более того, в этом стихе можно найти только две эксплицитно выраженные ссылки на участников событий, поэтому довольно сложно понять, кто совершал действия и для кого они совершались.

В пределах данной главы не представляется возможным подробно изложить каждую предлагаемую интерпретацию. Мы хотели бы вынести на суд читателя аргументы для того толкования, которое отражено в пропозиционном анализе, потому что они помогут нам понять, почему другие интерпретации не могут считаться приемлемыми.

Для того, чтобы считаться весомым и значимым, каждое толкование должно учитывать два контекстуальных фактора:

1. Хотя послание адресовано не только Филимону, но и Анфии, Архипу и домашней церкви Филимона, стихи 4–7 подразумевают под адресатом только Филимона. В этих стихах Павел использует форму sou «тебя» пять раз, так же, как и глагол echeis «имеешь». Поэтому каждое толкование должно быть сфокусировано на личности Филимона. Большинство исследователей полагает, что данный стих является молитвой Павла о Филимоне. Подобное контекстуальное рассмотрение ощутимо влияет на решение, кого считать участниками событий стиха.

2. Стихи 4–7 нельзя считать самодостаточными. Наоборот, они предвосхищают просьбу Павла о сыне. Следовательно, любое объяснение содержания данной молитвы сводится к общей цели послания – просьбе к Филимону принять обратно Онисима. Это отчасти объясняет, почему данный стих труден для понимания; то, что Павел говорит, можно назвать общими словами, поскольку он еще не готов сформулировать свою просьбу к Филимону.

Эта начальная фраза содержит два абстрактных существительных, которые связаны между собой в генетивной конструкции; первое из них – koinonia «общение», второе – pistis «вера» Эти существительные указывают на следующие события: «иметь общение» и «верить». Коллокация tes pisteos sou «веры от тебя» перекликается со сходной фразой из предыдущего стиха и представляет собой субъектный генитив, равнозначный по смыслу выражению «ты веришь» (как в предшествующей пропозиции). Под объектом веры, как уже указывалось, подразумевается Господь Иисус. Так, полная форма пропозиции выглядит следующим образом: «ты веришь (в Господа Иисуса)»

Koinonia не связана грамматически с каким–либо участником событий, хотя существуют параллельные конструкции, такие как humon tou ergou tes pisteos «вас дело веры» в 1Фес 1:3, где «вы» тождественно субъекту обоих событий. Слово koinonia обозначает взаимное участие в действии; оно подразумевает двух или более участников. Киттель по поводу koinonia пишет: «Оно выражает двусторонние отношения… Павел использует это слово для обозначения религиозного общения верующих в Христа и христианского благословления, а также для общения верующих между собой» [Kittel 1972, III, с. 798].

Однако встает вопрос: кто имеет общение и с кем? На него может дать ответ сам контекст. Павел молится о Филимоне, а Филимон о Павле – параллельная генитивная конструкция показывает, что sou предполагает наличие субъекта обоих событий. Кроме того, в предыдущих стихах речь шла о любви Филимона ко всем святым, людям божиим, с кем он имеет общение.

Следовательно, Павел молится за общение Филимона со своими братьями во Христе. Вера неразрывно связана с общением, поскольку только она является для него основой. Павел не имеет в виду общение, основанное на социальных факторах, общности интеллектов или расовой принадлежности. Он говорит о вере, которая зиждится на общей вере в Господа Иисуса. Его молитва имеет прямое отношение к тому, о чем он собирается просить Филимона – он молится о том, чтобы Филимон, как верующий, нашел в себе силы иметь общение со своим бывшим рабом, даже если он бежал от него и, возможно, что–нибудь украл. Как заметил Ленский, комментируя стих 5, «вера Филимона побуждает его вступить в общение со всеми святыми», включая, следовательно и Онисима.

Таким образом, данная генитивная конструкция представляет две пропозиции: «ты имеешь общение (с другими/со святыми)» и «ты веришь (в Господа Иисуса)» Форму, которую они принимают в данном анализе, возможно, потребуется изменить, поскольку генитивная конструкция является грамматическим подлежащим глагола genetai, и для того, чтобы выразить ее как пропозицию, необходимо внести некоторые поправки в основную форму этих пропозиций.

Противоположной точки зрения придерживаются такие исследователи как Лайтфут, Хендриксен и Барклай [Iightfoot 1973, Hendriksen 1965 и Barclay I960]. Они считают, что koinonia представляет действие «делиться» Из послания Павла видно, что Филимон был щедрым христианином. Однако этой точке зрения можно противопоставить следующие возражения: во–первых, Павел сам предлагает взять на себя все расходы, в которые будет вовлечен Филимон; поэтому было бы странно, если бы он молился о том, чтобы Филимон стал более щедрым. Во–вторых, Павел просит Филимона оказать радушный прием своему брату во Христе, поэтому «общение» является значением как нельзя лучше соответствующим такой просьбе.

11 energes genetai «деятельным оказалось». Genetai – одна из форм глагола ginomai. Одним из значений этого глагола является изменение состояния. В словаре Бауэра/Аланда [Bauer/Aland 1988, ginomai, 4] оно трактуется следующим образом: «…Мы так говорим о людях и вещах, которые могут изменять свою природу, для того, чтобы указать на свое новое состояние, «стать чем–то» Это «что–то» выражается посредством прилагательного energes, которое может быть по–разному переведено на русский язык (эффективный, деятельный). Грамматическим подлежащим глагола в этом случае будет не ОБЪЕКТ, а ДЕЙСТВИЕ koinonia. Поэтому Павел молится о том, чтобы уже происходящее действие «деятельным оказалось» По–русски можно было бы использовать также выражение типа «делаться более эффективным, полным». Подобное выражение можно употребить и по отношению к действию «иметь общение», используя такие определения как «более полное», «более глубокое», «более деятельное» (общение) и т. п. Ланг [Lange б. г., с. 14–15] объясняет это так: «Апостол молится о том, чтобы участие его друга в христианском общении… становилось все более и более полным и совершенным». Кох [Koch 1963, с. 186] пишет: «Глубокая и сильная молитва Павла – это просьба о том, чтобы Филимон и его причастность к христианскому общению соответствовали тем требованиям, которые на него возложены. Это ходатайство о возрастании и укреплении Филимона в общении веры…» Джонс [Jones 1949, с. 460] делает предположение о том, что «предметом Павловой молитвы является просьба о более деятельном и продуктивном koinonia».

В этом случае снова пропозиционная форма будет зависеть от того, каким образом выражаются предыдущие пропозиции. Тем не менее на данном этапе ее можно представить в общей форме «стать более деятельным»

12 en epignosei «в познании». «Познание» является третьим по счету абстрактным существительным в данном стихе. Оно выражает действие «познавать», хотя могут быть предложены и другие варианты: «знать», «понять», «различать». Для проведения пропозиционного анализа необходимо ответить на два вопроса: Кто познает? и Что они познают?

Ответ на первый вопрос можно найти, обратившись к контексту. Павел молится за развитие отношений между Филимоном и его верующими братьями, и, как обычно указывается в письмах Павла, за возрастанием в вере лежит познание. Если христианин не знает, что ожидает от него Господь, то он едва ли в состоянии будет выполнить ожидаемое. Поэтому Филимон обязан иметь подобное знание. Лайтфут так комментирует молитву Павла: «Во всех посланиях Павла времени римского плена кульминацией его молитв является слово epignosis… Следовательно, epigndsis, по мнению Павла, – это то, чем обладает Филимон» [Lightfoot 1973, с. 336]. Винсент поддерживает эту точку зрения: «Чем больше его познание добра, тем сильнее будет его желание жить и поступать по–христиански. Обладая познанием, он признает справедливость просьбы Павла…» [Vincent 1897, с. 180]. Хендриксен приходит к тому же выводу: «Чем глубже Филимон осознает, как много он приобрел, тем более склонен он будет сострадать и быть милостивым к другим, в частности к Онисиму».

То, что должно быть познано, содержится во фразе «всякого доброго» Это словосочетание, в свою очередь, связано с предложным сочетанием en hemin «в нас»3 Agathos – прилагательное; Павел не уточняет, что именно он подразумевает под «добрым» Тем не менее, в греческом языке прилагательное часто употребляется в значении существительного. Например, слово hagioi, которое во многих текстах переводится как «святые», – это форма множественного числа прилагательного «святой».

Тогда встает вопрос: как en hemin соотносится с «добрым»? Существуют два возможных ответа – делаем ли мы сами добро или пользуемся им – оно «в нас» Греческий предлог еп имеет оба значения, если сочетается с понятиями, которые относятся к людям. К данному контексту подходит любая точка зрения. Если Филимон придет к полному пониманию того доброго, что мы, христиане, в состоянии сделать, то он, естественно, приветливо встретит Онисима как своего брата во Христе. С другой стороны, если он полностью осознает меру того добра, которое Господь совершил ради верующих христиан, прощая нас, принимая нас как своих детей, примиряя нас с нашими врагами, то это может послужить для Филимона примером для такого же поведения в отношении Онисима.

Теперь мы хотели бы привести два положения, которые говорят в пользу первой точки зрения. Во–первых, Павел постепенно переходит к просьбе о том, чтобы Филимон совершил определенные действия. Во–вторых, в ст. 14 Павел использует выражение to agathon sou «доброе твое», что подразумевает доброе дело, о котором он просит Филимона.

Следовательно, греческое выражение en epignosei pantos agathou tou en hemin представляет две пропозиции «(вы) знаете все доброе» и «которое мы можем совершить», где «которое» относится ко «всему доброму».

3 Здесь мы следуем за общепринятой формой, а не за текстовым вариантом «в вас» Разница в значении не настолько существенна, но, вполне вероятно, в этом случае Павел отождествляет себя с Филимоном и другими верующими. Последующее объяснение прояснит это предположение. См. также комментарий в книге Брюса М. Метцгера «Текстологический комментарий к греческому Новому Завету».

13–15 charan… pollen eschon kai paraklesin «радость великую я обрел и утешение». Как указывалось ранее, «имею радость» и «имею утешение» равнозначны событиям «радуюсь» и «утешаюсь». Рассмотрим два вопроса, имеющих прямое отношение к этой цитате. (1) Относится ли прилагательное pollen «великую» только к charan или и к charan, и к paraklesin? По нашему мнению, оно определяет оба существительных. (2) Eschon – форма аориста первого лица единственного числа от глагола echein «иметь» Какому же времени соответствует эта форма в русском языке? Исследователи едины во мнении, что действие глагола echein совпадает по времени с глаголом акоид «слышать» (стих 5), поэтому более подходящей будет форма прошедшего времени. Исходя из вышесказанного, мы можем выделить следующие пропозиции «я очень радовался» и «я утешался».

16 epi te agape sou «в любви твоей» Epi – многозначный предлог. В данном случае за ним следует дательный падеж. В словаре Бауэра/Аланда этот пример помещен в раздел II 1γ, чтобы проиллюстрировать общий смысл того, «на чем основывается состояние, действие или результат» Другими словами, любовь Филимона является основой для радости и утешения Павла.

Sou указывает на того, кто совершает действие; таким образом, получается пропозиция «ты любишь» Но кого любит Филимон? Если глагол eschon связать с akouon, то тогда любовь Филимона принадлежит «святым» Именно о «святых» идет речь в следующем высказывании. Тогда получается новая пропозиция «ты любишь (святых)».

17 ta splanchna ton hagion anapepautai dia sou, adelphe «то, что внутри святых, было успокоено через тебя, брат» Хотя в данном случае не возникает ни одной из типичных проблем, связанных с абстрактными существительными или генитивными конструкциями, мы, тем не менее, хотели бы рассмотреть два интересных выражения с точки зрения образования пропозиций.

1. Греческий глагол anapepautai стоит в пассивном залоге – «успокоено». Встает вопрос: как можно представить в пропозиции пассивный глагол? Мы располагаем несколькими разноречивыми мнениями на этот счет. С одной стороны, весьма вероятно, пассивная конструкция перемещает акцент внимания с субъекта действия на объект действия. В русском языке акцент также может быть направлен на объект действия, если использовать пассивную форму. С другой стороны, многие языки, на которые осуществляется перевод, либо совсем не имеют категории пассива, либо используют ее в ограниченном контексте, где субъект действия неизвестен, или его скрывают. В таких языках наилучшим способом перевода будет передача пассивной пропозиции оригинала активной пропозицией ЦЯ. Нужно всегда помнить, что главной целью перевода является точная передача смысла оригинала. В нашем случае мы можем сделать следующее предположение. Вероятно, пассивная конструкция была выбрана для того, чтобы назвать, кто является объектом любви и чтобы ввести параллелизм форм, поместив субъект действия в конце следующих фраз: «любовь твоя» и «успокоено через тебя» Словосочетание dia sou «через тебя» помещено в конце предложения непосредственно перед звательной формой, вероятнее всего, для эмфазы. Что касается выражения «через тебя», то, хотя смысл его в общем понятен, на русском языке оно звучит неестественно. Поэтому будет уместно заменить его на словосочетание «благодаря тебе».

2. Выражение «то, что внутри всех святых» является буквальным переводом греческой идиомы. Большинство языков заменяет его словами «сердца» или «души» Как подчеркивают некоторые исследователи, до сих пор неясно, содержит ли это высказывание синекдоху, в которой выражение «то, что внутри святых» употреблено вместо самих «святых», или Павел имеет в виду, что они были успокоены внутренне, т. е. духовно, а не внешне, т. е. физически. Как представляется, наиболее подходящим способом выразить эту мысль по–русски будет выражение «быть спокойным в душе/сердце» В этом случае пропозиция принимает следующую форму: «ты тот, кто успокоил сердца святых» или «ты тот, кто успокоил святых, брат».

Построение других необходимых пропозиций

Пропозиции, основанные на эксплицитно выраженных действиях, служат объяснением для большинства пропозиций, которые должны выразить семантическую структуру рассматриваемого абзаца из Послания к Филимону. Существует, однако, еще один вопрос, который нам предстоит рассмотреть.

to theo той «Богу меня» Данная генитивная конструкция в пропозиции 1 приняла вид «Бога моего» Тем не менее, данная форма не вполне адекватно выражает суть сказанного, поскольку отношения между «мной», т. е. Павлом, и Богом остаются неопределенными. Генитивная конструкция представляет собой пропозицию состояния, которая предицирует ролевые отношения между Богом и Павлом. Как указывалось в гл. 16, ролевые отношения часто лежат в основе действия. Если бы в данном случае действие было эксплицитно выражено, то отношения можно было бы более четко определить. В качестве действия мог бы выступить глагол «поклоняться», хотя, конечно, можно подыскать и другие варианты. Выражение «Богу меня» примет форму «Бог, которому я (поклоняюсь)».

Такое построение пропозиции удерживает слово «Господь» в центре читательского внимания, как в греческом оригинале.

eis Christon «ко Христу» Это сочетание стоит в самом конце 6 стиха и еще не было в фокусе нашего внимания. Хотя некоторые переводы передают эту фразу как «во Христе», общеизвестно, что это всего лишь сокращенная форма выражения «к чести/славе Христа» Вот о ком думал Павел, когда творил молитву о Филимоне – о Христе, который будет прославлен. Эту мысль, выраженную в форме пропозиции, необходимо дополнить таким имплицитным действием, как, например, «почитать», «молиться» и «прославить» Поскольку в центре внимания находится личность Христа, эта мысль будет выражена в пассиве, например: «так, чтобы Христос (был прославлен)» Читатель вправе задать вопрос: Кто будет прославлять Христа? Поскольку Павел мудро и тактично использует «мы» вместо «ты» в предшествующей фразе, то разумнее всего в данном контексте имплицитно выраженный субъект действия дополнить местоименной формой «нами», хотя в этом послании важен конкретный поступок Филимона.

Отношения между пропозициями

Как указывалось в гл. 17, семантическое исследование было бы неполным, если бы мы не анализировали смысловые отношения между пропозициями. Иногда в греческом тексте можно встретить особые слова, помогающие раскрытию этих отношений. Чаще о них можно догадаться только по содержанию самих пропозиций и по лексическому отбору. В любом случае необходимо обращаться к комментариям, словарям и грамматикам, чтобы удостовериться, что в том, как пропозиции соотносятся друг с другом, не было допущено искажения смысла.

Для удобства мы приводим список пропозиций в их первоначальном виде и в том порядке, в каком они следуют друг за другом в греческом тексте. Пропозиции эти пронумерованы точно так же, как и в нашем анализе, т. е. указан порядок стиха и вслед за ним соответствующая буква алфавита.

4а Я всегда благодарю Бога

б которому я поклоняюсь

в я молюсь о тебе

5а Я слышу

б ты любишь всех святых

в ты веришь в Господа Иисуса

6а (ты) имеешь общение (с другими/со святыми)

6 ты веришь (в Господа Иисуса)

в (6а) окажется более деятельной

г ты знаешь всё доброе

д которое мы (можем совершить)

е чтобы Христос (был прославлен) нами

7а Я очень радовался

б я был успокоен

в ты любишь (святых)

г ты тот, кто успокоил сердца святых, брат

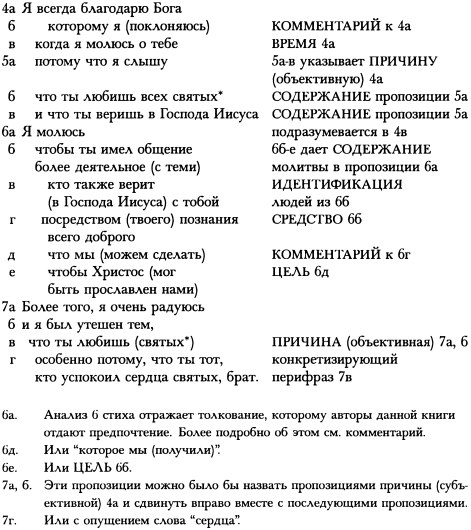

Пропозиция 4б является пояснением к слову «Бог» в пропозиции 4а. Пропозиция 4в относится к пропозиции 4а как к одновременно происходящему действию, что выражается настоящим временем причастия poioumenos.159 Мы вправе задать вопрос: что имеет в виду апостол Павел? То, что он благодарит Бога за Филимона и молится Богу о Филимоне, не ставя оба действия в прямую зависимость друг от друга, или то, что он благодарит Бога во время молитвы о Филимоне? Хотя не так просто сделать выбор между двумя альтернативами, молитва апостола Павла, по нашему мнению, не является основной смысловой линией данного абзаца. Суть молитвенного прошения Павла обозначена в стихе 6, но по отношению ко всему Посланию, в этом абзаце говорится о благодарности Павла за то, что Филимон – именно тот христианин, к которому можно с уверенностью (ср. ст. 21) обратиться с такой важной просьбой. Мы склонны рассматривать тему молитвы в этой части Послания как второстепенное событие, которое является своеобразной прелюдией благодарности апостола. Таким образом, пропозицию 4в вводит союз «когда», который и определяет временные отношения между 4а–б и 4в.

Многие исследователи полагают, что 5 стих указывает на причину благодарности апостола Павла Господу (Павел услышал добрую весть о Филимоне). Это объясняет то, почему пропозиция 5а может начинаться с союза «потому что» и находиться в причинных отношениях с пропозицией 4а. В греческом тексте нет никакого формального показателя такого рода отношений, однако это вполне компенсируется наличием аналогичной функции у причастия.160

На данном этапе анализа представляется целесообразным разграничить два типа причины. Один из них дает объективную информацию, ведущую к определенному результату. В нашем случае объективной информацией являются сведения о Филимоне, полученные Павлом. Этот тип может быть назван типом объективной причины. К другому типу относится причина, которая указывает на субъективную информацию. Под «субъективной» информацией мы понимаем реакции, чувства и эмоции людей, вовлеченных в интересующее нас событие. Примером этому может послужить одно место в том же абзаце, где Павел говорит о своей радости и успокоении, которые можно назвать причиной благодарности Богу. Такой тип причины мы назовем, соответственно, субъективной причиной.

Пропозиции 56 и 5в выражают суть услышанной апостолом Павлом информации, т. е. «любовь» agapen и "веру», pistin, выраженных существительными в винительном падеже. Оба существительных вводятся посредством союза «что» и находятся в отношениях СОДЕРЖАНИЯ с глаголом «слышу» в пропозиции 5а.

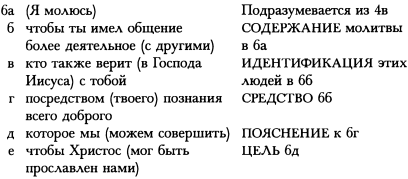

Стих б вводится союзом hopos «чтобы»; исследователи и комментаторы едины во мнении, что этим союзом вводится содержание молитвы, о которой упоминалось в пропозиции 4в. С точки зрения пропозиционного анализа, это означает введение в пропозицию 6а слов «я молюсь» как имплицитную пропозицию, связанную с пропозицией 4в.

В ст. 6 отношения между пропозициями становятся более сложными. Суть молитвы апостола Павла может быть выражена в такой форме: «Я молюсь, чтобы ты имел все более деятельное общение с другими» Пропозицию 6г можно определить как средство, с помощью которого общение становится более деятельным; таким образом, пропозицию 6г можно перефразировать так: «посредством того, что ты познаешь все доброе», а отношения между пропозициями 6г и 6в обозначить как отношения средства. Глагол «познать» лучше всего отражает форму аориста, с которой связана предложная конструкция. Пропозиция 6д является КОММЕНТАРИЕМ ко «всему доброму» Пропозиция бе иллюстрирует то, как можно решить обычную проблему, когда в начале высказывания стоит предлог eis. На что это указывает? На результат или цель того, о чем шла речь в предшествующей фразе? В этом случае мы также должны выяснить, относится ли вышесказанное к деятельному общению или к тому доброму, что мы делаем. Поскольку Павел в своей молитве обращается к будущему, т. е. к тому, что предстоит сделать Филимону, то, по нашему мнению, более логично было бы анализировать данную пропозицию как пропозицию ЦЕЛИ и связать ее с тем, что «мы делаем».

Данный анализ до сих пор не затрагивал пропозицию 6б. Без сомнения, вера является основой общения; в него вовлечены только те, кто истинно верит. Тем не менее, если второстепенная пропозиция «потому что ты веришь в (Господа Иисуса)» соотносится непосредственно с основной пропозицией, то создается впечатление, будто общение станет более деятельным благодаря вере Филимона, что искажает смысл оригинала.

Поскольку общение определяется верой, то наиболее верным способом описать тех, кто имеется в виду под «другими», будет введение следующего пояснения: «кто верит (в Господа Иисуса)» Кроме того, к числу тех, «кто верит в Господа Иисуса», мы относим и самого Филимона, поэтому пропозиция несколько расширится за счет введения словосочетания «с тобой» Таким образом, анализ ст. 6 будет выглядеть так:

Греческие существительные, соответствующие пропозициям 7а и 76, соединены союзом kai «и», и поэтому они дополняют друг друга. Пропозиция 7в «ты любишь (святых)» получена из предложного словосочетания, состоящего из предлога ерi, за которым следует дательный падеж. Как указывалось выше, такое употребление epi подразумевает наличие основы для чего–либо еще. Поэтому, исходя из нашей системы отношений между пропозициями, 7в можно назвать пропозицией ПРИЧИНЫ (объективной) для 7а и б, вводимой союзом «потому что»

В греческом тексте здесь употреблен союз hoti. Он служит либо для пояснения, либо для выражения содержания некоего события или его причины. Данный стих не содержит никакого действия, которое могло бы образовать пропозицию СОДЕРЖАНИЯ, поэтому остается предположить, что здесь указана объективная причина радости и утешения Павла. Однако в предыдущей пропозиции также указывалась причина – как же эти две объективные причины соотносятся друг с другом? «Ты любишь (святых)» – это общее утверждение; «ты тот, кто успокоил сердца святых», напротив, более конкретно. Следовательно, эти две причины находятся в отношениях общего и конкретного.

Нам осталось рассмотреть два вопроса. Стих 7 содержит союз gar, и нам предстоит определить, на какие отношения он указывает.

Как мы уже говорили, этот абзац может рассматриваться как состоящий из двух параллельных частей. Каждая часть имеет действие («я благодарю» и «я радуюсь и утешаюсь»), выраженное личным глаголом, значение которого вытекает из полученного Павлом сообщения о любви Филимона; а союз gar соединяет эти две части.

Каждый, кто будет анализировать данный абзац станет перед выбором, поскольку поскольку gar имеет две в равной степени приемлемые функции. Первая, наиболее распространенная в Новом Завете функция – объяснить или указать причину того, о чем говорилось в предыдущем высказывании. Выбор в пользу этой функции означал бы, что с помощью gar вводятся дальнейшие, в данном случае, субъективные причины благодарности Павла. Он благодарит Бога за ту радость и воодушевление, которые он почувствовал, когда узнал добрую весть о Филимоне.

Вторая функция союза gar заключается в выражении «связи или продолжения» [Bauer/Aland 1988, gar, кол. 305]. Это использование дает право на существование другой точки зрения, а именно той, что Павел в разной последовательности реагирует на полученные известия. Сперва он благодарит Бога. После молитвы он переходит к выражению собственной радости и воодушевления.

В данный момент у нас нет достаточных данных в пользу первой или второй точки зрения. Для нашего анализа мы выбрали вторую из них, а первую отметили в примечании как альтернативную.

СХЕМАТИЧЕСКИЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОПОЗИЦИЙ 4–7 СТИХОВ ПОСЛАНИЯ К ФИЛИМОНУ.

Итак, мы завершили семантический анализ Филим 4

7. Если мы хотим, чтобы он представлял некоторый интерес для переводчика, то его необходимо представить таким образом, чтобы переводчик им мог воспользоваться. Поэтому в настоящем разделе мы объединили некоторые основные особенности данного анализа, о которых шла речь в этой и двух последующих главах.

1. Каждый раздел и абзац начинается с формулировки темы и конкретной семантической единицы, представленной в форме пропозиции.

2. Каждая пропозиция стиха пронумерована в алфавитном порядке.

3. Напротив каждой пропозиции указаны отношения, в которые она вступает с другими пропозициями. Кроме этого, пропозицию может вводить союз или союзное слово, которые указывают на эти отношения в русском языке.

4. Пропозиции особым образом располагаются по отношению друг к другу. Главные пропозиции занимают левый край, а второстепенные размещаются с небольшим отступом вправо.

5. В некоторых случаях внутри абзаца могут возникать второстепенные тематические линии. Тогда, согласно нашей схеме расположения пропозиций, такая подтема будет сдвинута к левому краю, а конкретное понятие (например, «евангелие» или «чудо»), связывающее ее с основной темой, будет заключено в рамку; два случая употребления такого понятия будут соединены одной линией. В Фил 4–7 подтема молитвы имеет аналогичный отступ, что и пропозиция 4в.

6. Если исследователь, проводящий семантический анализ, видит, что имеются существенные препятствия для выбора определенного суждения, касающегося либо самих пропозиций, либо отношений между ними, то внизу каждой страницы он может привести комментарий таких пропозиций, расположенный в соответствии с цифровым и алфавитным порядком.

7. Некоторые слова и выражения помечены звездочкой в том случае, если они являются особыми христианскими понятиями. Значение их объясняет особый словарь, прилагаемый к анализу.

8. Лексические варианты отделяются друг от друга черточкой в том случае, когда, во–первых, имеются лексические варианты в русском языке, одинаково верно передающие греческое понятие, и, во–вторых, в русском языке невозможно подобрать точный эквивалент греческому понятию, и поэтому используется другое слово или словосочетание, необходимое для раскрытия значения греческого слова.

СХЕМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОПОЗИЦИЙ 4–7 СТИХОВ ПОСЛАНИЯ К ФИЛИМОНУ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Некоторые замечания по идиоматическому переводу

Идиоматический подход к переводу иногда подвергается критике. При этом выдвигаются четыре основных возражения: во–первых, идиоматический перевод не согласуется с доктриной о боговдохновенности Священного Писания; во–вторых, только Святой Дух может открыть значение Священного Писания, но не переводчик; в–третьих, идиоматический перевод делает неуместным функции толкования Библии; и, наконец, в–четвертых, издание билингвы с параллельным общенациональным переводом приводит к возникновению у людей различных вопросов и комментариев, когда они сравнивают оба перевода. Мы обсудим все четыре пункта, но с полярной точки зрения.

Идиоматический перевод согласуется с доктриной о боговдохновенности Священного Писания

В работах, посвященных вопросу боговдохновенности Библии, часто проводится различие между формой и содержанием, что описывалось в гл. 1. Так, Преус в своей книге «Боговдохновенность Писания» говорит: «…В любом произведении, написанном разумной личностью, так и в пророческом и апостольском Писании, нужно иметь в виду, две вещи: во–первых, буквы, слоги и слова являются написанными внешними символами, которые выражают мысли; во–вторых, сами мысли, которые обозначают некие вещи и явления выражаются при помощи букв, слогов и слов. Соответственно, говоря о Священном Писании мы подразумеваем и то и другое, но особенно последнее» [Preus 1957, с. 15–16].

Данной точки зрения, считающей, что и форма и содержание Библии были созданы по наитию свыше, придерживались очень долго. Преус [Preus 1957, с. 45] так выражает общее мнение лютеранских богословов семнадцатого века: «Содержание может быть выражено только при помощи слова: самой целью слова является сообщение мыслей или содержания… Смысл написанного может быть понят только из слов его выражающих. Следовательно, пока мы не признаем тот факт, что слова Писания были продиктованы Богом, мы не имеем правды говорить о боговдохновенности его, поскольку Священное Писание состоит из слов…» В книге, изданной Карлом Φ. X. Генри, «Откровение и Библия» Финлейсон особенно выделяет мысль, которая была в центре внимания богословов три века назад [Henry 1958, с. 221–234]: «Слова в письменном произведении должно принимать как средство выражения мысли; любой порядок слов, который адекватно выражает мысль, является правильным за исключением того, который ее искажает. Сообщением можно назвать только ту мысль, которая правильно выражена словами. Если Откровение – воплощение мысли Божией, то письменная его передача должна иметь именно тот вид, который хотел ему придать Господь. В этом случае написанный текст сообщает суть откровения, а боговдохновенность гарантирует его достоверность».

Обобщая вышесказанное, нужно заметить, что и лингвистическая форма, и смысл Священного Писания боговдохновенны. Вполне уместно поэтому задать вопрос: требует ли учение боговдохновенности от переводчика точного сохранения как лингвистической формы, так и смысла Библии, поскольку и то, и другое образовалось по наитию свыше? Ответ на этот вопрос имеет два аспекта; один – догматический, имеющий отношение к христианской доктрине, другой – лингвистический.

Первый аспект связан с целью боговдохновенности. Если, как подчеркивает Финлейсон, целью является обеспечение достоверности откровения, тогда такая цель выполнена, поскольку откровение зафиксировано в письменном виде. Грамматическая и лексическая структуры оригинала становятся основой для правильного понимания содержания Библии. Можно предположить также, что грамматическая и лексическая форма оригинала является эталоном, который дал Господь и которому надо следовать в переводе. Однако такое положение не находит подтверждения ни в лингвистике, ни в богословии.

Второй ответ на этот же вопрос относится к сфере лингвистики. Мы можем назвать три главных аргумента в пользу той точки зрения, которая считает идиоматический подход к переводу полностью совместимым с учением о Боговдохновенности Писания. Во–первых, лингвистическая форма оригинала соответствовала языковой норме, актуальной для его современников; во–вторых, языковая форма подчинена смысловой структуре; наконец, различия между языками препятствуют буквальной передаче языковой формы оригинала на любой другой ЦЯ.

(1) Необходимо особо выделить тот факт, что авторы оригинального текста пользовались языком и нормой, естественными для своих современников. Обширный рукописный материал, обнаруженный в прошлом веке и в наши дни, свидетельствует о том, что авторы Нового Завета писали на греческом койне, характерном для того времени. Уффилд в своей книге «Вдохновенность и авторство Библии» красноречиво отмечает: «Дух Святой, призвав на помощь человеческую речь, использовал ее такой, какая она была в то время. Нельзя отрицать, что Святой Дух не мог описать закон солнца или назвать римскую цивилизацию «всем миром». Единственное, что должно учитываться, – это общепринятое значение того или иного высказывания. Если людей, говорящих на таком языке, понимают, следовательно и Дух Святой, пользующийся тем же языком, будет понят». Поскольку Святой Дух пользовал естественные для носителей оригинала языковые формы, вполне логично предположить, что переводчик может поступать таким же образом, употребляя формы, которые будут естественно восприниматься читателями ЦЯ.

(2) О подчиненности формы смыслу уже говорилось в 1 главе. Лингвистические формы отдельно взятого языка – это просто средства, с помощью которых осуществляется передача определенного смысла. Каждый из существующих языков обладает своей неповторимой системой грамматических и лексических форм, которые могут вполне адекватно сообщать информацию, содержащуюся в оригинале и выражаемую его собственными формами. Но формы ЦЯ существенно отличаются от форм оригинала, так что последние на могут обеспечить подходящего способа для передачи содержания на любой язык. Последущая цитата из Хюльста, где характеризуется перевод Ветхого Завета на голландский язык, подтверждает это положение [Hulst 1963, стр. 79–82]: «Вместо того, чтобы отделить содержание предложения на древнееврейском языке от его формы и выразить его средствами голландского языка, как форма так и содержание языка–источника переводятся на целевой язык без полного осознания того, что форма древнееврейского оригинала часто не совпадает с той формой, которая требуется в голландском языке. В результате, появляется перевод, изобилующий многочисленными гебраизмами. Конечно, переводчик может возразить, сказав, что он сделал по возможности буквальный перевод. Он может настаивать на том, что единство формы и содержания не должно нарушаться, но результатом будет грубо слепленный текст».

(3) Чтобы передать божественное откровение, Святой Дух использовал форму естественную и нормативную, которую мы находим в оригинале. Но форма эта в значительной степени отличается от формы любого другого языка. С лингвистической точки зрения отличия между грамматической и лексической структурами любых двух языков существенны. Правда, существует много похожих элементов, но, кроме очень близких диалектов, они малочисленны и зачастую случайны. В то же время языковых отличий можно насчитать большое множество. Каждый, кто когда–нибудь пытался всерьез заняться иностранным языком, понимает, как сложно овладеть, например, чужим произношением. Даже среди родственных европейский языков грамматические различия очевидны. Многие ошибочно полагают, что такие различия не затрагивают лексическую систему, т. е. значения слов и контекст, в котором они могут употребляться. Считается, что в этой сфере языки очень близки. Тем не менее, общеизвестен тот факт, что, например, в эскимосском языке, по сравнению с русским, существует несколько названий для снега.

Возможно, несколько примеров из греческого новозаветного текста послужат доказательством тому, насколько значительными могут быть различия в лексиконе языков. Глагол παρακαλέω, parakaleo употребляется в Новом Завете около 100 раз, а производные от него существительные παράκλησις, paraklesis и παράκλητος, parakletos – более 30 раз. По–русски этот глагол может передаваться разными словами: молить, просить, звать, утешать, желать, призывать, умолять, молиться; παράκλησις, paraklesis переводится как утешение, увещание, наставление; а παράκλητος, parakletos как утешитель, заступник, ходатай. Такая вариативность перевода объясняется тем, что в русском языке нет одного корня, который передавал бы все значения этого греческого слова.

В качестве еще одного примера можно привести любимый глагол апостола Павла καταργέω, katargeo, который встречается в Новом Завете 27 раз (25 раз у апостола Павла). Этот глагол соответствует большому числу значений в русском языке: оказаться, оставить, упразднить и др.

В Деян 10:44 сказано: «Дух Святый сошел на всех». В греческом тексте на месте глагола «сойти» находим глагол «упасть». Этот глагол был буквально переведен на один из языков. Его носители пришли к выводу, что Святой Дух гулял по небу, споткнулся и упал на людей. Из текста Деяний было ясно, что никто не пострадал, поэтому читатели заключили, что Дух очень легкий и поэтому не причинил вреда людям, на которых упал. Если греческий язык может использовать глагол «упасть» в широком смысле, то некоторым языкам это несвойственно.

То, что боговдохновенность оригинала гарантирует достоверность его формы и содержания, не подлежит сомнению. Но если божественное послание должно быть верно и адекватно передано на другие языки, то его необходимо изложить на понятном литературном языке, на который делается перевод.

Прежде чем обсудить еще одно возражение против идиоматического перевода, необходимо предостеречь читателя от ложного впечатления, которое может у него возникнуть. Огромное внимание, которое уделяют смыслу по сравнению с формой, может навести на мысль о том, что переводчик, осуществляющий идиоматический перевод совершенно пренебрегает формой оригинала. Это далеко не так. На самом деле лингвистической форме оригинала придают первостепенное значение. Только путем тщательного изучения грамматики и лексики оригинала переводчик может понять значение, которое предстоит передать на ЦЯ. Это включает в себя толкование текста, где на помощь приходят комментарии, грамматики, словари и другие экзегетические средства. Поскольку точный смысл оригинала определяется языковой формой текста, переводчик должен изучить грамматические принципы и лексикон ЦЯ, чтобы выбрать форму, которая передает нужное значение. Форма, вероятно, будет иной, но основанием для ее выбора в ЦЯ является значение оригинала, которое, в свою очередь, выражается его формой. Таким образом, во главу угла переводческой деятельности ставится лингвистическая форма.

Идиоматический перевод совместим с просветительной работой Святого Духа

Вопрос, который часто задают читатели в случае непонимания текста перевода, сводится к следующему: разве разъяснение написанного должно исходить от переводчика, а не от Духа Святого? Появление этого вопроса во многом обязано стиху из Священного Писания, где говорится: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия… и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно» (1Кор 2:14).

Несколько цитат из других авторов поможет разъяснению данного вопроса. Преус говорит: «Пока содержание Писания не станет полностью понятным, нельзя говорить о его достаточности. Как мы можем быть спасены через веру в откровение Библии, если некоторые его места представляют для нас загадку… ? Даже неверующий способен понять буквальное содержание Библии и оценить ее исторический материал… Но истинное духовное понимание… Писания может быть достигнуто только перерождением личности, и только с помощью просветительского воздействия через текст Святого Духа… В Библии содержится очень много неразгаданного, чего не может постичь человеческий интеллект, но тогда эти загадки не были занесены в Писание туманным и двусмысленным языком» [Preus 1957, с. 15б–58]. Бромили [Bromiley 1958, с. 212] приводит следующую цитату из Уитэкера: «Мы говорим, что Святой Дух есть высший толкователь Писания, потому что мы должны быть духовно просвещены, чтобы постичь истинный смысл Писания… поскольку ни одну спасающую душу истину невозможно понять без помощи Святого Духа». В той же самой книге Рамм пишет: «Человек, ослепленный грехом, нуждается в особом просвещении своего сердца для того, чтобы принять правду Божию как истину… Смысл божественной правды, и несомненность ее для верующих есть проявление воздействия Духа Святого на человеческое сердце» [Ramm 1958, с. 257].

Иными словами, Писание по сути своей доходчиво и понятно и должно быть таковым для каждого, кто с ним знакомится. Однако слово Божие никак не отзовется в человеческом сердце, если Дух Святой не поможет раскрытию Божественных тайн. Но если из–за плохого перевода божественное послание непонятно или даже неверно передано? Задача ли Святого Духа исправлять его? Конечно, нет. Именно мы несем полную ответственность за то, что вместо обоюдоострого меча, каким является слово Божие, вложили в его руки всего лишь тупой кинжал.

Идиоматический перевод не препятствует деятельности христианских миссионеров и учителей

Идиоматический перевод облегчает задачу миссионера и учителя, деятельность которого заключается в распространении текста Священного Писания. Ему придется обеспечить своих слушателей необходимой основной информацией, чтобы у них создалось правильное впечатление от услышанного. Поскольку эта информация была знакома современникам авторов оригинала и оставалась имплицитно выраженной, а читателям перевода она совсем неизвестна, то ее необходимо разъяснить.

Существует реальная опасность того, что учителю придется постоянно исправлять перевод. Если каждый раз, обращаясь к Священному Писанию, он будет предварять свое объяснение словами: «Я знаю, что здесь написано так, но на самом деле это означает другое,» или «из данного перевода мы не можем понять смысл сказанного, а в оригинале это означает следующее…», у верующих может сложиться мнение, что только толкователь или преподаватель способен понять Слово Божие. Они постепенно утратят желание «ежедневно разбирать Писание, точно ли это так» (Деян 17:11) после того, как услышат объяснение толкователя, как это делали верияне. Само решение понять Писание только в присутствии учителя делает бессмысленным цель перевода, согласно которой каждый должен иметь прямой доступ к Слову Божию на своем языке.

Идиоматический перевод помогает билингвам понять общенациональный перевод Библии

Чтобы перевести Библию на общенациональный язык обычно использовали умеренно буквальный подход. Это не является серьезным недостатком национальной версии, поскольку перевод призван служить нуждам различных культур. Церковь уже имеет хорошо развитую сеть обучающих структур; количество образованных людей постоянно растет, и кроме того читателям Библии предоставлены всевозможные виды помощи. Тем не менее, часто встречаются возражения против сведения в одну книгу идиоматического перевода и национальной версии, поскольку билингвы будут сравнивать оба текста, а сравнение окажется не в пользу идиоматического перевода, т. к. общенациональная версия более популярна. В то же время, часто возникают споры вокруг того, что если бы перевод на язык национальных меньшинств осуществляли более точно (т. е. буквально), то не было бы повода говорить о различиях в форме.

Ответом на данное возражение может послужить тот факт, что, поскольку общенациональный язык не может быть понят совершенно, и перевод на такие языки скорее буквальный, нежели идиоматический, то читатель, для которого такой язык не является родным, будет испытывать большие трудности в понимании перевода.

Знание общенационального языка сводится к таким практическим делам, как торговля или контакты с властями, которые составляют лишь ограниченную часть национального лексикона. Даже обучение в школе, хотя оно и углубляет знание общенациональных языков, не так сильно влияет на ситуацию. Государственный язык довольно часто не является родным для национальных меньшинств и не может заменить его. В действительности опыт показывает, что религиозная терминология, как правило, усваивается в самую последнюю очередь, и степень ее понимания бывает разной. Поэтому потребность в идиоматическом переводе, даже если имеет место двуязычие, является такой же настоятельной как и потребность в группе, которая не знает ничего, или почти ничего, о межнациональном языке. Идиоматический перевод передает содержание Евангелия самым естественным для конкретного языка образом; кроме того он служит для того, чтобы ввести и пояснить техническую терминологию, которая встречается в общенациональном переводе Библии. Любое критическое сравнение обоих переводов покажет, что при наличии разной формы, сообщаемый смысл остается одинаковым.

Как правило, там, где имели место подобные сравнения, читатели обычно были удовлетворены появившимся на их родном языке переводом, поскольку он объяснял значение многих слов общенационального языка, ранее им неизвестных. Изменение формы ничуть не смущало читателей; поскольку они владели двумя языками, то были знакомы с этим явлением в повседневной жизни. Тем не менее, если смысл сообщаемого в тексте должен быть одинаков, переводчик, который собирается издать текст билингвы, скорее всего будет следовать тексту, лежащему в основе общенациональной версии, и, по возможности, будет полагаться на характер текста и интерпретации этого перевода.

Идиоматический перевод легче читать, особенно тем, кто знакомится с Библией впервые

В предыдущих разделах данной главы говорилось о многочисленных возражениях против идиоматического перевода; в этом разделе мы укажем на одно из его явных достоинств.

Те, кто берет книгу в первый раз, склонны обращать внимание на фонетическое звучание слова и гадать, что оно означает. Пользуясь идиоматическим переводом, читатель чаще всего правильно отгадывает, что значит то или иное слово, поскольку контекст, подводящий читателя к нужному слову, ограничивает его выбор до единственно верной смысловой единицы. В то же время, когда он имеет дело с другим подходом к переводу, то словосочетание в таком переводе часто выпадает из области нормативного употребления. Окружающий их контекст кажется странным и заставляет задумываться над каждым слогом каждого конкретного слова. Все это замедляет работу читателя с текстом, поскольку ему приходится приспосабливаться к самому процессу чтения, а не впитывать информацию, которую этот текст несет. В этом случае чтение становится мукой, а не удовольствием, и только крайне заинтересованный человек будет продираться сквозь полупонятный текст, чтобы узнать Слово Божие. Идиоматическому же переводу, напротив, суждено стать широко читаемой книгой.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Об эксперименте по использованию основных знамений слов носителями языка

Для тестирования было приглашено три носителя целевого языка. Каждому был предложен список из 200 слов. Первый из них должен был составить предложения с каждым из 200 слов. В итоге было получено 138 предложений разного характера; 68 процентов слов было использовано в своих прямых значениях. Когда тестируемому сказали, что все предложения должны быть его собственными, использование слов в прямом значении выросло до 89 процентов. Второму носителю было предложено не использовать никаких цитат, и он составил предложения с 94,5 процентами слов. Когда ему раскрыли цель текста, процент увеличился на 0,5. Третьего тестируемого предупредили, что все предложения должны быть оригинальными для него, но не дали больше никаких указаний. Он использовал 88,5 процента слов. Когда ему объяснили, что каждое слово нужно было использовать в прямом значении, процент использования слов повысился до 98.

Перед тестированием не было дано никакого объяснения на предмет, что такое «прямое значение». При подсчете числа предложений учитывалось только то употребление слова в прямом значении, которое является таковым для всех носителей данного языка в целом, а не какой–то их части. Весьма вероятно, что в какой–то мере на выбор прямого значения влияла профессия тестируемых, и, если бы они были предупреждены об этом, они набрали бы большее количество очков.

Разумеется, основываясь на результатах тестирования, нельзя делать глобальных выводов относительно частоты употребления прямых значений, из–за малого числа тестируемых. Кроме того, тестируемым предлагались различные задания. Тем не менее, мы вправе предположить, что, если мы попросим носителя целевого языка составить предложение с нужным словом, он в 9 из 10 раз использует его в прямом значении. Следовательно, переводчик или консультант по переводу, пытаясь выяснить прямое значение отдельного термина, может взять его из контекста и попросить носителя языка привести пример его употребления. Опросив таким же образом еще несколько носителей, можно выявить около десяти процентов случаев употребления производного или переносного значения слова.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Употребление OU и ME в вопросах и их значение

В гл. 15 было замечено, что отрицательные частицы ou и me служат для различия действительного и риторического вопросов. Они употребляются параллельно в обоих типах вопросов. Тем не менее, такое употребление вовсе не означает, что для переводчика не существует никаких правил использования этих частиц. Ниже мы попытаемся показать, что употребление отрицательных частиц влияет на выбор переводчиком формы в целевом языке, когда он переводит оба типа вопросов.

Греческие грамматики об использовании ou и me

Маршалл в предисловии к своей книге «Подстрочный греческо–английский Новый Завет» уделяет особое внимание значимости ou и me [Marshall 1964, с. XIII]:

Между прочим, эти две отрицательные частицы или сочетание с ними, вводя вопрос, ожидают различную на реакцию него. Он скорее обращен к существующему факту и предполагает утвердительный ответ. Например, на вопрос «не двенадцать ли часов в одном дне?» (Ин 11:9) ответ может быть дан только положительный. Частица те, напротив, либо опровергает сказанное и подразумевает ответ «нет», либо выражает сомнение в истинности его. Например, в Ин 18:35 Пилат спрашивает: «Разве я иудей?»

Сама форма вопроса указывает на то, что Пилат вопрошает о чем–то, но суть его свидетельствует о том, что задающий вопрос с негодованием отвергает саму мысль о принадлежности своей к иудеям. Поэтому ответ может быть только «нет».

Размышления Маршалла созвучны тем, которые мы встречали в грамматиках. Бертон в своей книге «Синтаксис наклонения и времени в греческом НЗ» утверждает: «Все, что говорится относительно простых отрицаний ou и me, справедливо также и для словосочетаний с ними, когда они употребляются отдельно… В вопросах, на которые можно дать утвердительный или те, справедливо также и для словосочетаний с ними, когда они употребляются отдельно… В вопросах, на которые можно дать утвердительный или отрицательный ответ, ou употребляется с изъявительным наклонением для указания на то, что предполагается утвердительный ответ; и me подразумевает ответ отрицательный» [Burton 1966, с. 178–179]. Гочиус соглашается с данным высказыванием: "те с глаголом в изъявительном наклонении вводит вопрос, который требует отрицательного ответа… Ou (оик, ouch) и ουχηι иногда вводит вопрос, который предполагает утвердительный ответ…» [Goetchius 1965, с. 229--230]. Другие грамматики, такие как Бласс–Дебрюннер, Дана и Манти, Робертсон и Дэвис, Тернер содержат аналогичные по сути выводы.

Однако, как бы ни были справедливы данные утверждения, им не удается отразить полный набор данных по двум аспектам. Во–первых, они не учитывают разницу между действительным и риторическим вопросами и, в особенности, тот факт, что риторический вопрос вовсе не подразумевает никакого ответа, а служит совершенно другой цели. Во–вторых, существуют такие риторические вопросы, использующие ои, которые в случае изменения их на утвердительные высказывания, будут передавать неверную информацию, а если их превратить в отрицательные предложения, также исказят смысл. Поэтому нам кажется, что будет целесообразным особо рассмотреть частицы ои и те, принимая во внимание различие между разными типами вопросов.

Ou и me в вопросах

Авторы новозаветных текстов, когда им требовалось сформулировать вопрос, требующий утвердительного или отрицательного ответа, стояли перед выбором: использовать или нет отрицательные частицы ou и me. Если они выбирали второе, то вопрос не говорил ничего об отношении автора к ответу – он был нейтральным. В первом же случае употребление ои или те указывало на то, что автор знает ответ (по–русски это носит название «наводящий вопрос»). Поскольку автор, писавший на греческом койне, должен был сделать выбор, причем довольно ответственный, он, по–возможности, должен получить отражение в переводе. (Цитата из Маршалла предлагает, как это именно можно сделать, рассматривая вопрос Пилата «Разве я иудей?») То, как эта разница отражена в русском языке в настоящих вопросах с ou и me или без них, проиллюстрируют следующие примеры:

Мф 9:28 «Веруете ли, что Я могу это делать?» В этом вопросе не используется отрицательных частиц, поэтому ответ на него предложить трудно.

Ин 9:8 «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Этот вопрос был задан соседями слепого, которые знали его до его исцеления. В греческом тексте вопрос начинается с ouch, что указывает на то, что соседи сами знали ответ на свой вопрос: «Да».

Ин 4:33 «Разве кто принес Ему есть?» Этот вопрос учеников вводится частицей те, которая показывает, что они слабо верят в возможность того, что кто–то принес еду Иисусу.

Эти три примера подтверждают приведенные выше утверждения о том, что ои подразумевает утвердительный ответ, а те – отрицательный; опущение же обеих частиц оставляет вопрос открытым – он может быть либо положительным, либо отрицательным.

Другие примеры с использованием частицы ои можно обнаружить в Мф 17:24; 27:13; Ин 8:48; 18:26; и Деян 21:38.

Обратите внимание, что, хотя ответ, который подразумевал спрашивающий, был положительным, в каждом случае, в действительности «да» было произнесено только в первом примере. В Мф 27:13 Христос не отвечает вовсе, а в последних трех примерах человек, к которому был направлен вопрос, отвечал «нет». Говорящий может высказать свое мнение в пользу определенного ответа, но по разным причинам не получить ожидаемого «да» или «нет». Тем не менее это не влияет на проводимый анализ.

В качестве примеров действительных вопросов с использованием те могут послужить стихи из Мф 26:25; Мк 14:19; Лк 22:35; Ин 6:67; 9:40; 18:17, 25; 21:5. Из этих вопросов, на которые ожидалась отрицательная реакция, в Мф 26:25 и Ин 9:41 были получены утвердительные ответы.

Ou и me в риторических вопросах

Когда мы встречаем в тексте риторический вопрос, то, как правило, не ждем на него ответа. Он используется как фигура речи, передающая информацию. Это основное правило касается также и тех риторических вопросов, которые содержат в себе ou и me. Поскольку на такой вопрос ответа не ожидается, мы можем перефразировать правило, приведенное в некоторых грамматиках, следующим образом: Если риторический вопрос содержит в себе отрицательную частицу ou, говорящий высказывается утвердительно. Часто так выражают уверенность в чем–то, а форма риторического вопроса раскрывает информацию или привлекает внимание слушателей к тому, о чем они уже знают, или в определенном контексте выражает оценку, или указывает на то, что слушатели должны были сделать, но не сделали. Далее дано по два примера на каждый тип вопроса (в скобках приведен эквивалент в форме простого предложения):

Мф 22:31 «А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом?» (Вы читали, что сказал вам Бог).

Деян 5:4 «Чем ты владел, не твое ли было?» (Чем ты владел, было твоим.)

Мф 26:40 «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною?» (Вы могли бодрствовать со мною.)

Мк 7:18 «Неужели вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне входящее в человека, не может осквернить его?» (Вы должны понять, что…)

Хотя грамматики обычно увязывают частицу те с вопросами, на которые ожидают отрицательный ответ, они признают, что отрицательная реакция скорее связана с недоверчивым, сомнительным отношением к сообщаемому. Так, например, Тернер пишет: «В некоторых высказываниях сила отрицательной частицы те меняется: Ин 4:23 meti houtos estin ho Christos: He он ли Христос? Скорее всего отрицательным ответом в данном случае будет ои, а не me; иногда трудно выявить разницу между ними, поскольку многое зависит от интонации говорящего; здесь явно присутствует интонация сомнения, как и в Ин 4:33» [Turner 1963, с. 283]. В словаре Бауэра/Аланда находим такое объяснение частицы meti: «Вопросительная частица в вопросе, который требует отрицательного ответа… Также присутствует в вопросе, в ответе на который спрашивающий неуверен. Например, в Мф 12:23; Ин 4:29».

Подводя итог вышесказанному, мы можем сказать, что me в риторических вопросах указывает на негативную констатацию уверенности, хотя в некоторых контекстах эта частица может указывать на сомнение говорящего в том, что он говорит. Ниже мы приводим по два примера на каждый случай с соответствующими эквивалентами в утвердительной форме.

Мф 7:9 «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень?» (Он не даст ему камня.)

Рим 3:3 «… неверность их уничтожит ли верность Божию?» (Их неверность, конечно, не уничтожит…)

Ин 4:29 «… не Он ли Христос?» (Возможно, этот человек – Христос.)

Деян 7:28 «Не хочешь ли ты убить и меня… ?» (Может быть, ты хочешь убить меня…)

В иных контекстах частица те может переводиться как «Ты говоришь, как если бы…» Например, в Ин 7:51 Никодим обращает внимание фарисеев на то, что закон не судит человека, если прежде не выслушает его. На это фарисеи отвечают риторическим вопросом: «И ты не из Галилеи ли?» Вопрос в греческом языке начинается с те; фарисеи прекрасно знали, что Никодим не был галилеянином. Однако они истолковали его слова, как будто он встал на защиту своего соплеменника галилеянина, поэтому этот риторический вопрос мог принять такую форму: «Ты говоришь, как если бы ты был из Галилеи».

Вопросы с ouchi почти всегда риторические и обозначают уверенность в сказанном. Mepote в риторическом вопросе употребляется в значении «возможно». Например, в Ин 7:26: «Не удостоверились ли начальники, что Он подлинно Христос?»

Чтобы скорее запомнить функции ou и me, можно соотнести их с соответствующими русскими выражениями, например, «Ведь это правда?» или «Разве это правда?», или «Это правда, не так ли?», или сочетания с частицей «ли»: «Не твоим ли именем бесов изгоняли?» (Мф 7:22). Если первый и третий вопросы ожидают утвердительного ответа, то на второй скорее всего будет дан ответ отрицательный.

Мф 22:31 «А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом?»

Мф 26:40 «И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: так ли не могли вы один час бодрствовать со Мною?»

Мф 7:9 «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень?»

Ин 4:29 «… не Он ли Христос?»

Значение двойного отрицания me ou и ou me

Бертон пишет: «В Рим 10:18–19; 1Кор 9:4–5; 11:12, те ои используется в риторических вопросах, которые эквивалентны утвердительным предложениям. Каждое отрицание, тем не менее, играет в предложении свою роль: ou придает глаголу отрицательный смысл, а те, предполагая отрицательный ответ, делает отрицательным предложение» [Burton 1966, с. 179]. Тернер говорит о том же: «Там, где me обращает в отрицание все предложение, ou делает отрицательным только глагол», таким образом me… ou делает предложение утвердительным. Например, Рим 10:18: «Разве они не слышали?» 1Кор 9:4… 11:22…» [Turner 1963, с. 283]. Одного примера, приводимого в вышеназванных грамматиках, было бы достаточно для пояснения данного типа отрицания. 1Кор 11:22 звучит следующим образом: «Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить?» Этот вопрос в греческом начинается с me, а ou предшествует подразумеваемому глаголу echete «имеете». Вопрос этот равноценен сильному утверждению: «У вас, конечно, есть дома, где можно есть и пить».

ou me с аористом в условном наклонении в вопросе может выражать более сильную уверенность, чем одно те. Например, в Лк 18:7–8 находим: «Бог ли не защитит избранных своих…? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Объяснение Иисусом своих слов показывает, что вопрос этот эквивалентен утверждению: «Бог обязательно защитит…» Другие примеры можно найти в Ин 18:11 и Откр 15:14.161

Заключение

Все вышесказанное можно было бы обобщить следующим образом: в настоящем вопросе частица ou показывает на то, что говорящий ожидает утвердительного ответа, а в риторическом вопросе она соответствует либо утверждению, либо оценке; те в настоящем вопросе подразумевает отрицательный ответ, а в риторическом вопросе предполагает отрицательное высказывание или неуверенность в ответе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Некоторые случаи употребления сложных генитивных конструкций

В этом приложении мы обсудим два типа сложных генитивных конструкций. Первый из них в грамматиках греческого языка носит название «генитивная цепочка», т. е. в нем содержится больше одного родительного падежа имен, образующих единую последовательность.

Под вторым типом, о котором шла речь в гл. 16, подразумевается генитивная конструкция, где есть термины в переносном значении.

Генетивная цепочка

Рассмотрение генитивных конструкций в главе 16 сводилось к следующей формуле: А+Б, в которой наличествовали только имена. Окказионально в эту формулу попадал третий элемент (чаще всего местоимение), который брался в скобки. В действительности существует много генитивных конструкций, в которых связаны три (а иногда и четыре) имени и которые можно выразить формулой А+Б+В или А+Б+В+Г.

Как можно было ожидать из предыдущего обсуждения, точного соответствия между числом имен, составляющих генитивную конструкцию, и числом пропозиций, представленных ею, не существует. Мы уже видели, что простая конструкция А+Б может представлять одну или две пропозиции. Это наблюдение справедливо и для генитивных цепочек. Наличие трех или четырех имен вовсе не подразумевает, что будут иметь место три или четыре пропозиции; каждую генитивную конструкцию следует рассматривать отдельно в контексте, чтобы понять, как она может быть перефразирована. Это могут проиллюстрировать следующие три примера.

В Кол 1:9 есть генитивная конструкция «познанием воли Его». Поскольку «познание» и «воля» – это абстрактные существительные, выражающие события (действия), то, по крайней мере, в этой конструкции есть две пропозиции. Прибавление «его» обеспечивает конструкцию субъектом действия. Иными словами, «воля его» является субъективным генитивом, равноценным выражению «он желает (повелевает)», а данная пропозиция выражает содержание события «познать». Следовательно, в этом случае прибавление «его'ввело участника одноиз указанных событий; эту конструкцию можно отнести к тем генитивным конструкциям, которые в конце имеют местоимение.

Более сложный случай употребления генитивной цепочки находим в Кол 1:32. Здесь генитивной конструкцией является высказывание «в теле плоти его», которое можно определить именно как пропозицию, основанную на отношении материи/вещества, т. е. «тело, состоящее (частично) из плоти».

Но каким образом местоимение «его» соотносится с этой пропозицией? Оно помогает образовать еще одну пропозицию состояния «плоти Его», которая основана на отношении части и целого, где «он» – личность, т. е. целое, а его «плоть» – часть его. Следовательно, в данной генитивной конструкции присутствуют две препозиции; в основе первой лежит отношение вещества, в основе второй – части и целого. Вообще, как было замечено, когда мы имеем дело с препозициями состояния, то каждое имя вводит новую препозицию состояния, которое продуцирует последущее отношение.

Вот несколько примеров генитивных цепочек, в которых представлены две пропозиции состояния:

| Деян 23:16 | «сын сестры Павла» | родство – родство |

| Деян 24:5 | «представитель ереси Назорейской» | роль – отождествление |

| Опер 12:4 | «третья часть звезд с неба» | количество – место |

| Опер 12:17 | «с прочими от семени ее» | количество – родство |

Заключительный пример, который мы хотели бы разобрать более сложен, чем предыдущие. В генитивной цепи, которая содержится в Рим. 2:5, проще всего переходить от звена к звену, устанавливая тип отношений для каждого. «… на день гнева и откровения праведного суда от Бога» – такова полная форма данной конструкции. Фактически здесь есть две генитивные конструкции: «на день гнева от Бога» и «на день откровения суда от Бога», тип отношений для каждого. «… на день гнева и откровения праведного суда от Бога» – такова полная форма данной конструкции. Фактически здесь есть две генитивные конструкции: «на день гнева от Бога» и «на день откровения суда от Бога», которые соединены в одну цепочку, поскольку речь идет об одном и том же дне. На страницах этой главы мы разберем вторую из конструкций

| день А | откровения Б | праведного суда от В | Бога Г |

«Откровение» представляет собой событие, эквивалентное по содержанию глаголу «открывать». «Праведный суд» (греч. δικαιοκρισία) – абстрактное словосочетание, в которые входят абстрактное прилагательное «праведный» и событие «суд».

Если поменять местами элементы генитивной цепочки В – Г «праведный суд от Бога», то эта конструкция может быть перефразирована как «Бог судит (людей) праведно». Между членами цепочки отношение субъективное (Бог – субъект). Именно этот факт и будет явлен в день суда (Б) – «будет явлено, что Бог судит (людей) праведно». Этот пример представляет собой пропозицию, в основе которой лежат отношения содержания. Наконец, Б, В и Г имеют отношение к А во временном отрезке, что может быть выражено следующим образом: «день, когда будет явлено, что Бог судит (людей) праведно».

Использование генитива в фигурах речи

Такие фигуры речи как местоимение, синекдоха, метафора и эвфемизм широко используются в тексте Нового Завета, и, как можно ожидать, часто содержат генитивные конструкции. Тем не менее, когда мы пытаемся понять значение генитивной конструкции в подобном контексте, необходимо обратить особое внимание на фигуру речи, в который употреблен генитив. Если фигура речи, живая, то образ, по–возможности, сохраняется, если же фигура застывшая, то образ утрачивается. В последнем случае, чтобы определить отношения в генитивной конструкции, выбирается препозиция, близкая к тем, которые мы обсуждали выше. Последущее краткое рассмотрение генитивов представляет примеры принципов, подробно обсуждавшихся в гл. 17.

Генитив в живых фигурах речи

Почти во всех случаях употребление генитива в живых фигурах речи либо А используется в переносном смысле, а В – в прямом, либо и А и В используются в переносном смысле. В любом случае, перефразировка такой конструкции принимает вид сравнения.

В том случае, если только элемент А несет на себе переносное значение, он может быть образом метафоры, а тему выражает элемент Б. В примерах, приведенных ниже, для фигуральных генитивных конструкций будет представлена только одна новая формулировка; в большинстве случаев, разумеется, могут быть представлены и другие варианты перефразировки в зависимости от требований конкретного ЦЯ.

| 1Кор 5:8 | «(станем праздновать… с) опресноками чистоты и истины» | как (праздник должен быть) с опресноками, так и (наша жизнь должна быть) чистой и истинной. |

| 2Кор 5:5 | «(и дал нам) залог Духа» | (и дал нам) Духа в качестве залога (гарантии) |

| Еф 6:16 | «(возьмите) щит веры» | вера ваша будет вам щитом |

| Еф 6:17 | «и меч духовный (Духа) (который есть слово Божие)» | слово Божие подобно мечу, данному вам Духом |

В нижеприведенном примере обе части генитивной конструкции включены в живую фигуру речи:

| В Кол 1:20 | «(умиротворив через него), кровию креста Его» | (умиротворив) через пролитие его крови и смерть на кресте |

В тексте Нового Завета можно обнаружить также сравнения, включающие в себя генитивную конструкцию. Поскольку сравнение обычно не представляет особой та можно обнаружить также сравнения, включающие в себя генитивную конструкцию. Поскольку сравнение обычно не представляет особой трудности для переводчика, мы ограничимся примером, где точкой подобия является большой размер.

| Откр 9:17 | «(головы у коней как) головы у львов» | головы у коней были такими же большими как головы у львов. |

В некоторых случаях элемент А указывает ни на тему или образ, или точку подобия, а на абстрактный факт сравнения.

| Рим. 5:14 | «(смерть царствовала… и над несогрешившими) подобно преступлению Адама» | (несогрешившие) подобны согрешившему Адаму. |

Генетив в застывших фигурах речи