Престолы пещерных храмов Юго-Западного Крыма

Содержание

Литература Иллюстрации

Среди памятников церковной архитектуры окраин Византийской империи комплекс пещерных храмов Юго-Западного Крыма занимает совершенно особое место (Могаричев 1997). Весьма перспективным путем исследования этих памятников (общим числом около трех десятков) представляется метод анализа сохранившихся в них литургических устройств (Виноградов, Гайдуков, Желтов 2005), т.е. конструкций (или пазов, отверстий и т.д., для установки таковых), имевших особое и вполне надежно реконструируемое практическое назначение при совершении богослужения.

Важнейшее из таких устройств – это святой престол, каменный (в современной русской практике – деревянный) стол, на котором совершается Евхаристия. Престол – это главная святыня храма; место расположения святого престола образует алтарную зону храма, вход куда доступен только посвященным; совершенно очевидно, что анализ литургических устройств храма следует начинать именно с анализа конструкции и особенностей устройства престола.

В то время, как устройству престолов в наземных храмах посвящена довольно большая специальная литература (см., в первую очередь, обстоятельнейшую монографию И. Брауна (Braun 1924), престолы пещерных храмов юго-западной Таврики, как самостоятельный объект исследования, никогда прежде не привлекали внимание исследователей1. Но анализ конструкции престолов, как и других литургических устройств и особенностей интерьера пещерных храмов, должен иметь первоочередное значение при изучении крымских пещерных храмов – в том числе, и потому, что эти памятники часто не сохранили датирующего археологического материала (Могаричев 1992, с. 7).

К сожалению, из всех литургических устройств престолы сохранились хуже всего – ни один целый (т. е. с наличествующими престольной дской и вложенными св. мощами) престол до нас не дошел; в большинстве храмов от престола сохранились лишь пазы для установки престольных столпов/столпа или же пазы для установки престольной дски; в нескольких храмах сохранились монолитные основания престола без престольной дски. Кроме того, в ряде случаев конструкция престола сохранила отверстие для вложения св. мощей, а иногда – и следы других устройств, располагавшихся в непосредственной близости от св. престола.

Суммируем имеющиеся данные в сводной таблице2.

| №, класс и тип (по (Виноградов, Гайдуков, Желтов 2005)) | Название храма | Конструкция престола | Размещение св. мощей | Следы припрестольных устройств |

| 1 (I.1) | Храм «с баптистерием» на городище Тепе-Кермен | Прямоугольная выемка для установки престольного столпа в центре алтарной зоны | ? | За престолом имеется отверстие в полу |

| 2 (I.1) | Храм «Судилище» на городище Эски-Кермен | Прямоугольная выемка для установки престольного столпа в центре алтарной зоны | ? | За престолом имеется отверстие в полу |

| 3 (I.1) | Главный храм Челтер-Кобы | Прямоугольная выемка для установки престольного столпа в центре алтарной зоны | ? | – |

| 4 (I.2) | «Большой» храм у подъемной дороги городища Эски-Кермен | Прямоугольная выемка для установки престольного столпа, смещенная к восточной3 стене алтарной зоны | ? | За престолом имеется отверстие в полу, продолжающееся водостоком |

| 5 (I.2) | Храм «у городских ворот» городища Эски-Кермен | На старинном рисунке (Могаричев 1997, с. 237, рис. 169) изображен престол в виде блока; в настоящее время следы престольной конструкции не читаются | ? | – |

| 6 (I.2) | Храм «Трех всадников» близ городища Эски-Кермен | Шестигранная выемка для установки престольного столпа в центре алтарной зоны | ? | – |

| 9 (II.1) | Храм «Донаторов» близ городища Эски-Кермен | Придвинутый к стене (с небольшим зазором) монолитный блок, накрытый дской (сохранилась выемка в стене под крышку) | Вертикальное отверстие в верхней грани блока (некогда накрытое престольной дской) | – |

| 10 (II.1) | Парэкклисий храма «Судилище» на городище Эски-Кермен | Расширяющийся кверху пристенный монолит | Горизонтальное отверстие в правой грани престола | – |

| 11 (II.1) | Храм между третьим и четвертым гротом на городище Качи-Кальон | Прямоугольная выемка для установки престольного столпа | ? | – |

| 12 (II.2) | Храм св. Евграфия в Инкермане (описан no (Могаричев 1997, с. 129, рис. 20)) | Придвинутый к стене (с небольшим зазором) монолитный блок, накрытый дской | ? | – |

| 13 (II. 2) | Храм ап. Андрея (т. н. «часовня») монастыря св. Климента в Инкермане | Прямоугольная выемка для установки престольного столпа в восточной части алтарной зоны | ? | – |

| 15 (II. 2) | Пещерный храм Георгиевского монастыря на мысе Фиолент (описан по (Могаричев 1997, с. 382, рис. 356)) | Придвинутый к стене (с небольшим зазором) монолитный блок (накрытый дской – ?) | ? | – |

| 16 (II.2) | Храм «в карстовой пещере» на городище Мангуп-Кале | Прямоугольная выемка для установки престольного столпа у восточной стены алтарной зоны | Небольшое горизонтальное отверстие в северной грани выемки для установки престольного столпа | – |

| 17 (II.2) | Главный храм Чилтер-Мармары | Прямоугольная выемка для установки престольного столпа у восточной стены алтарной зоны | Небольшое горизонтальное отверстие в восточной грани выемки для установки престольного столпа | За престолом имеется отверстие в полу |

| 19 (II.3) | Храм св. Георгия (св. Климента) монастыря св. Климента в Инкермане | Прямоугольная выемка для установки престольного столпа на линии алтарной арки | ? | – |

| 22 (ІІ.З) | Храм «с ризницей» на городище Тепе-Кермен | Прямоугольный вытес под блок, придвинутый к восточной стене алтарной зоны | ? | – |

| 23 (ІІ.З) | Храм № 2 (no Ю.М. Могаричеву) в третьем гроте городища Качи-Кальон | Прямоугольная выемка для установки престольного столпа | ? | – |

| 24 (ІІ.З) | Церковь пещерного монастыря Шулдан | Остатки блока в центре алтарной зоны | ? | За престолом имеется отверстие в полу |

| 25 (ІІ.З) | Церковь Южного монастыря на городище Мангуп-Кале | Четыре круглые выемки для установки престольных столпов | Неглубокое вертикальное круглое отверстие (с изображением креста) в полу, посередине выемок под престольные столпы | – |

| 27 (ІІ.З) | Храм «Успения» на городище Эски-Кермен | Пристенный монолит, накрытый дской (сохранилась выемка в стене под крышку) | Горизонтальное отверстие в правой грани престола. | Устройство загадочного предназначения в форме «ванночки» в полу перед престолом |

| 28 (II.4) | Храм «с крещальней» (т.н. храм «Атки») в Инкермане | Прямоугольная выемка для установки престольного столпа | ? | За престолом имеется отверстие в полу |

| 29 (ІІ.2) | Храм на поляне Кильсе-Тубю близ городища Мангуп-Кале | Ранний престол: прямоугольная выемка для установки престольного столпа. Поздний престол: четыре круглые выемки для установки престольных столпов | Вероятно, выемка для установки мощи (?) позднего престола | – |

| без № | Скит в Георгиевской балке (описан no (Могаричев, с. 113, рис. 4)) | Престол в нише, в восточной стене алтаря | Вертикальное отверстие в верхней части престола | – |

Обзор сохранившихся престольных конструкций показывает, что в целом – крымские пещерные храмы следуют общевизантийской традиции устройства престолов – когда престол состоит из основания (им могут служить один или несколько столпов, или каменный монолит) и престольной дски (очевидно, мраморной или каменной), тем или иным способом крепившейся к основанию (к XI в. обряд прикрепления престольной дски к основанию, форма которого еще и в это время оставалась свободной, стал неотъемлемой частью чина освящения храма – (Желтов 2000)).

Очень важным для датировки храмов признаком является наличие или отсутствие в престоле особого углубления для помещения туда ковчежца со св. мощами и особенности устройства этого углубления. Византийский чин освящения храма претерпел некоторое развитие в ходе истории, и одно из проявлений этого развития – изменение характера использования св. мощей в чине: если в доиконоборческую эпоху св. мощи полагались где-то в храме, в том числе (но не обязательно), и под престол, то в послеиконоборческую эпоху помещение их под престол или внутрь него стало нормой (Ruggieri 1988; Желтов 2003). Соответственно, уменьшился и размер ковчежца с мощами – в послеиконоборческую эпоху, для освящения обычно используют совсем небольшие коробочки или запаянные ампулы с мощами. Среди крымских пещерных храмов, углубления для св. мощей известны только в храмах II класса4, которые мы относим к послеиконоборческому времени (отметим интересный локальный вариант: в эски-керменских церквях углубление под ампулу со св. мощами является горизонтальным, причем, располагается в правой боковой стенке престола). Впрочем, углубление под св. мощи, как и протесис, могло вырубаться уже после появления храма – например, при новом освящении церкви (а небольшие размеры углубления не представляют сложности для такой переделки); пример такого изменения устройства св. престола сохранился в храме на поляне Кильсе-Тубю близ городища Мангуп-Кале (№ 29).

Свои закономерности наблюдаются и в расположении престола в алтарной зоне. Во всех храмах класса I престол имеет форму отдельно стоящего столика, причем, во всех церквях типа I.2 он помещается на очень небольшом расстоянии от восточной стены апсиды. В двух храмах типа II.1 престол пристенный, а в двух других – со стеной, вероятно, соприкасалась его крышка. Храмы типа II.2 знают только пристенные престолы. Наоборот, в типах II.3–4 мы встречаем лишь отдельно стоящие престолы, часто с синтроном за ним. Логику такого местоположения можно реконструировать следующим образом: первоначально, отдельно стоящий престол имитировал формы наземной архитектуры. В небольших апсидах храмов-триконхов он придвинут ближе к стене; это относится и к небольшим храмам типа II.1. Когда протесис перешел в алтарь, престол пристраивают к стене, чтобы создать внутри алтаря свободное пространство. Наконец, с появлением зоны алтарного протесиса, он отодвигается в расширенную северо-западную часть алтаря, а св. престол обретает свое прежнее место по центру алтаря. В такой ситуации становится возможным создание синтрона, который из храмов II класса есть только в храмах типов II.3–4.

Интересный материал для анализа дают и припрестольные конструкции. Если запрестольное отверстие в храмах № 1, 2, 17, 24, 28, вероятно, использовалось для установки запрестольного креста, то об устройстве с водостоком за престолом «Большого» храма у подъемной дороги городища Эски-Кермен (№ 4) можно сказать лишь, что оно, видимо, служило для сбора воды из св. источника, тогда как загадочное устройство в полу перед престолом храма № 27 еще ждет своей интерпретации.

Литература

Бобровский Т.А. Заметки о культовой скальной архитектуре юго-западного Крыма // Бахчисарайский историко-археологический сборник. Вып.2. Симферополь, 2001.

Виноградов А.Ю., Гайдуков H.E. Тропа над пропастью. Пещерный монастырь на северном обрыве городища Тепе-Кермен // Сугдейский сборник. К. – Судак, 2004. С. 13–35.

Виноградов А.Ю., Гайдуков Н.Е., Желтов М.С. Пещерные храмы Таврики: К проблеме типологии и хронологии // Российская Археология. M., 2005. № 1. С. 72–80.

Гайдуков Н.Е. Загадочные литургические устройства двух пещерных храмов юго-западной Таврики // Культовые памятники в мировой культуре: Археологический, исторический и философский аспекты. Севастополь, 2004. С. 34–43.

Гайдуков Н.Е. Отверстия для вложения мощей в престолах византийских храмов Херсонеса // Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре: Материалы II Судакской международной научной конференции. К. – Судак, 2004. Ч. 2. С. 51–63.

Желтов M.С. Чин освящения храма и положения святых мощей в византийских Евхологиях XI века // Реликвии в искусстве и культуре восточно-христианского мира. M., 2000. С. 111–126.

Желтов M.С. Православное чинопоследование освящения храма в истории // Ежегодная Богословская конференция ПСТБИ: Материалы 2001 г. M., 2001. С. 88–97.

Могаричев Ю.М. Пещерные сооружения средневековых городищ юго-западного Крыма // Проблемы истории «пещерных городов» в Крыму. Симферополь, 1992. С. 5–132.

Могаричев Ю.М. Пещерные церкви в районе подъемной дороги Эски-Кермена // Проблемы истории и археологии Крыма. Сборник научных трудов БГКИЗ. Симферополь, 1994.

Могаричев Ю.М. Пещерные церкви Таврики. Симферополь, 1997.

Освящение храма / диак. М. Желтов, комм. M., 2006.

Петровский В.А. Православные памятники Тепе-Кермена // Православные древности Таврики: Сборник материалов по церковной археологии. Κ., 2002. С. 81–98.

Прилуцкий В., свящ. Частное богослужение в Русской Церкви. К, 1912. M., 2000.

Чукова Т.А. Алтарь древнерусского храма конца X – первой трети XIII в. СПб., 2004.

Braun J. Der christliche Altar. München, 1924.

Krautheimer R. Early Christian and Byzantine Architecture. Harmondsworth, 1965.

Mathews Th. F. Early Churches of Constantinople: Architecture and Liturgy. University Park (Pa), L., 1971.

Mathews Th.F. “Private” Liturgy in Byzantine Architecture: Toward a Re-appraisal // Cahiers Archeologiques. P., 1982. Vol. 30.

Ruggieri V. Consacrazione e dedicazione di chiesa, secondo il Barberianus graecus 336 // Orientalia Christiana Periodica. R., 1988. Vol. 54. P. 79–118.

Teteriatnikov N.B. The Liturgical Planning of Byzantine Churches in Cappadocia. R., 1996. (Orientalia Christiana Analecta; 252).

Trempelas P. Mikron Euchologion. Athenai, 1998. T. 2. S. 83–99.

Иллюстрации

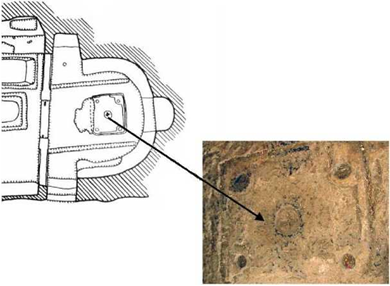

Рис. 1. Вертикальное отверстие для вложения св. мощей под престольной дской, храм «Донаторов» (№ 9; план – по Ю.М. Могаричеву)

Рис. 2. Горизонтальное отверстие для вложения св. мощей в правой грани престола парэкклисия храма «Судилище» на городище Эски-Кермен (№ 10; план – по Ю. М. Могаричеву)

Рис. 3. Горизонтальное отверстие для вложения св. мощей в восточной грани выемки для установки престольного столпа, главный храм Чилтер-Мармары (№ 17; план – по Ю. М. Могаричеву)

Рис. 4. Вертикальное круглое отверстие (с изображением креста) для вложения св. мощей в полу, посередине выемок под престольные столпы, церковь Южного монастыря Мангуп-Кале (№ 25; план – по Ю.М. Могаричеву)

Рис. 5. Горизонтальное отверстие для вложения св. мощей в правой грани престола и припрестольное устройство неясного предназначения, храм «Успения» на городище Эски-Кермен (№ 27)

* * *

Примечания

Несмотря на то, что сохранившиеся престолы пещерных храмов Юго-Западного Крыма – это единственная группа сохранившихся византийских престолов на территории СНГ, тогда как, например, в древнерусских храмах не сохранилось ни одного домонгольского престола в первоначальном виде (Чукова 2004).

Храмы, не сохранившие никаких следов устройства св. престола, в таблицу не включены.

Здесь и далее в определении «восточной» части/стены линией «запад-восток» считается центральная ось алтарной зоны.

Присутствовали или нет св. мощи в храмах І класса – неизвестно; в любом случае, никаких сведений об их наличии в св. престоле нет.