Память старца Варнавы из Гефсиманского скита Троице-Сергиевской лавры20

Память 17-го февраля

О. Варнава, старец Гефсиманского скита Троице-Сергиевой лавры.

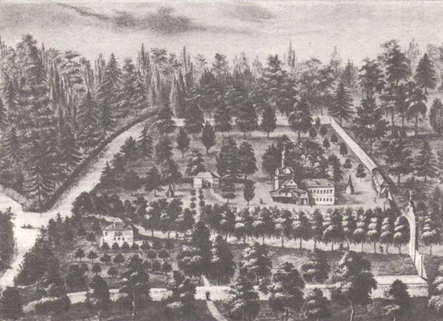

Гефсиманский скит

В трех верстах от обители печальника Русской земли – преподобного Сергия, вблизи Гефсиманского скита, под сводами пещерного храма, известного православным паломникам по чудотворной иконе Черниговской Божией Матери, в одной пещерке-часовенке, вырытой когда-то трудами скитников – иноков, появилась недавняя дорогая людям веры могилка. В ней нашли себе тихий приют останки одного, хорошо известного благочестивой Руси, Гефсиманского старца – о. Варнавы, скончавшегося на 76 году жизни, 17-го февраля 1906-го года. Неустанный служитель Бога и скончался у престола Божия. Трудник на ниве людских сердец и почил от трудов своих на этой трудовой ниве: он предал боголюбивый дух свой во время духовного врачевания при совершении таинства исповеди. Удовлетворив духовной потребности одной из своих многочисленных духовных дочерей из Сергиево-Посадского Александро-Мариинского приюта, Е. И. Гончаровой, он с крестом в руках проследовал из предалтария верхнего придела домовой церкви в алтарь, и здесь опустился в епитрахили и поручах... Видевшие это думали, что старец устал, что он упал от утомления... Но оказалось, что волею Божией уже оборвалась нить трудовой жизни старца, что дух его переселился в вечность. Так последние из получивших духовное утешение старца первыми пережили и скорбь своего духовного сиротства, первыми принесли молитвы и слезы любви... И то, конечно, были не столько слезы о старце, почившем на служении Богу и ближним, сколько слезы о себе – о своем сиротстве... За самого старца все были спокойны. Да и могло ли иначе быть? Ведь он предал дух свой Богу во св. алтаре у подножия престола Его.

Окончились трудовые дни старца. Порвалась видимая связь с временной жизнью. Но зато с этого же момента стала сказываться и вся несокрушимость незримой, связующей не только живых, но и умерших, силы – силы любви... Она оказалась сильнее смерти. Тотчас же после его кончины начались беспрестанные панихиды... Умножились слезы любви. Быстро разносилась весть об его кончине и болью отзывалась в сердцах его почитателей. И всем им хотелось побыть около останков блаженно-почившего старца – там, в пещерном храме, около которого, в своей убогой деревянной келейке, среди простой иноческой обстановки, он так радостно и так приветливо принимал всех, кто приходил к нему со своими тревогами и своими скорбями, со своими телесными и душевными немощами. Любовь к нему всколыхнула сердце Руси – Москву. Узнали о кончине старца его многочисленные почитатели в Петербурге. Поражены были его кончиною в основанном и созданном им Иверском Выксунском монастыре Нижегородской губернии. И отовсюду все, кто имел досуг, спешили к праху его. Заметный для всех редкий прилив пассажиров, прибывавших с разных концов в Сергиев посад и спешивших поклониться останкам старца, показал, как действительно велика была семья его почитателей, как, при его смирении, велико было обаяние его нравственной личности, как он, воспитанный сокровенным иноческим деланием, и в своем уединении был высок и дорог людям, умеющим понимать и ценить значение духовных плодов иноческого подвига, но не имеющих их в себе.

Любовь оплакивала кончину старца, любовь и погребала его. Поэтому погребение его отличалось редкою торжественностью. Нашлись люди, которые испросили разрешение сокрыть его останки под полом пещерного храма, а не на общем кладбище, где первоначально была приготовлена и могилка о. Варнавы. Нашелся и готовый гроб, который сделал было для себя благочинный пещер о. Досифей. По расположению к старцу он уступил ему то, что готовил для самого себя. На отпевание старца трудника прибыли три Московских викария: преосвященный Трифон, Евдоким и Никон, наместник лавры архимандрит Товия, инспектор Академии, архимандрит Иосиф, старшая братия лавры, скита и подведомственных лавре монастырей. Гроб почившего во время отпевания окружала непроницаемая стена его почитателей – людей всех слоев общества: и богатых, и бедных, знатных и незнатных. Неподдельное чувство скорбящей любви видно было на всех лицах. При этом многие из присутствовавших так переполнены были чувством скорби, что не могли сдержать в себе горечи своего душевного одиночества.

И нелегкий, разумеется, путь подвижнической жизни прошел старец Варнава, прежде чем он вышел на служение ближним. Служение ближним для него предварилось служением Богу. И вот как он начал это служение.

Сын богобоязненных родителей – поселян Илии и Дарьи Меркуловых, живших сначала в селе Прудищах, а потом, после продажи их другому помещику, в селе Наро-Фоминском, о. Варнава, в детстве Василий, с ранних лет стал проявлять те прекрасные свойства души, которые во всей своей привлекательности раскрылись в годы его старчески прозорливой подвижнической жизни. Шустрый, подвижной, чуткий ко всему доброму, Вася, по примеру своих отца и матери, еще в детстве любил ходить в храм Божий, читать молитвы и священные книги.

Дарья, мать Васи, впоследствии схимонахиня Иверского монастыря, любовно вспоминая детские годы своего доброго мальчика Васи, передает и несколько случаев, из которых видно, что Бог всегда хранил послушного мальчика. Однажды он попал под тяжелый воз, но остался целым и невредимым. В другой раз, шестилетним мальчиком, он упал с печи и сильно расшибся, но не причинил тем серьёзного вреда своему здоровью. Известно и еще об одном замечательном случае из жизни Васи. Однажды он занемог от сильного кашля. В это время вдруг Вася увидел белого юношу, и после этого его болезнь как рукой сняло.

Рос Вася, изменялась и его духовная настроенность. С годами он становился серьёзнее и вдумчивее. Приближалось и время зрелых лет. Помещик выучил мальчика слесарному ремеслу. Исполняя обязанности слесаря, Василий никогда и за делом не забывал Бога. Его душа искала духовного содружества. И он нашел его в одном отшельнике – иноке Геронтии, жившем недалеко от Зосимовой пустыни, близ Нары-Фоминской. Старец Геронтий полюбил богомольного Василия. Под его-то влиянием он и решился покинуть мир. Скоро представилось для этого и благоприятное обстоятельство. Вместе со своею матерью, уже почти двадцатилетний, Василий пришел на богомолье в обитель преп. Сергия. Приложившись к мощам Угодника, он почувствовал, прилив какой-то неизъяснимой радости. Это окончательно и решило его судьбу. Чрез несколько времени после этого, напутствуемый родителями, Василий поступил в Троицкую лавру. Сюда же прибыл за ним и его наставник Геронтий, принявший в лавре схиму с именем Григория.

Но недолго пробыл Василий в многолюдной лавре – всего один месяц. Жажда уединения потянула его в более тихий Гефсиманский скит, незадолго пред этим основанный с благословения митрополита Филарета. Здесь снова встретил он опытного наставника, о. Даниила, подвизавшегося в келии, в глубине леса, окружавшего скит. Не забывал он и своего прежнего наставника схимонаха Григория, жившего в лавре, к которому он также не раз обращался за советами.

Врожденная живость и восприимчивость, серьезность и духовная рассудительность, отеческие внушения старцев – наставников отцов Григория и Даниила – все это заметно совершенствовало духовную настроенность Василия. Не переставал он трудиться и в Гефсиманском скиту, то в качестве слесаря, то свечника, но уже все соприкасавшиеся с ним и наблюдавшие за ним понимали, что умирал уже слесарь Василий. В нем рождался будущий старец-подвижник.

И прежде всего радостно замечала это в сыне своём Василии его родная мать Дария, в лапотках, с котомкой за плечами приходившая к нему. Посмотрит она, бывало, на «сладкое чадо» свое и скажет: «живи с Богом. Я спокойна теперь насчет тебя, а сама-то проживу как-нибудь, хоть корочками питаться буду». Трогали эти слова любвеобильную душу сына, и он успокаивал мать свою: «и не корочками, матушка, питаться будешь... Будет успокоена старость твоя». И действительно, богобоязненная мать Василия нашла себе отраду и успокоение в воздвигнутом сыном Иверском Выксунском монастыре, где она была пострижена в мантию с именем Дорофеи, и где после пятнадцатилетней иноческой жизни скончалась схимонахиней с прежним именем Дарии.

И отсюда, из Иверской обители, Дария с душевной отрадой взирала на духовное преуспеяние сына, а особенно когда ей приходилось навещать его в Гефсиманском скиту. Вся она была здесь живым воплощением смиренной любви, радующейся за трудолюбивого и боголюбивого сына. И ее смирение пред духовным преуспеянием сына было действительно велико. Придет, бывало, старица к сыну, увидит посетителей и богомольцев, теснившихся у кельи сына, услышит, иногда, какое-нибудь замечание, в роде, например, такого: «куда, монашенка, вперед-то лезешь?» и отойдет смиренно в сторонку. Пусть, мол, идут другие. А о. Варнава выйдет к ней, да и скажет: «где-то тут монашенка есть? Матушка, что же ты от своего сына-то отказываешься? Ты разве череды дожидаешься»? При всех посетителях о. Варнава вводил затем смущенную мать к себе в келью. А она и скажет ему: «зачем ты показываешь, что я мать твоя? За мое убожество пренебрегать станут тобой».

– Ах, матушка, матушка! Твоим-то убожеством и должен гордиться, что ты и в бедности сумела воспитать меня, как должно.

– «Какое мое воспитание, кормилец? Не я, грешная и убогая, а Господь милосердный воспитал тебя, – ответит христиански смиренная старица, а сама смотрит на сына, да духовно утешается.

Несколько лет пробыл Василий в Гефсиманском скиту. Скоро ему дано было новое послушание в пещерах. Здесь он был проводником богомольцев по пещерам. Вместе с этим нес он и другое послушание – келейника у своего старца – наставника Даниила, которому и служил до кончины его (1865 г.).

По-прежнему не забывал он и своего первого духовного руководителя – Лаврского схимонаха Григория, наставлениями которого и богатством духовного опыта так дорожил. Ценил и о. Василия схимонах Григорий. Лучшим признанием духовных дарований о. Василия старцем прозорливцем Григорием служит то, что последний возложил на о. Василия подвиг старчества, который он должен был подъять на себя по смерти обоих наставников – Григория и Даниила. Трогательны были эти минуты передачи подвига старчества престарелым схимонахом подвижником молодому, сравнительно, иноку. Подавая во время своей предсмертной болезни о. Василию две просфоры, убеленный и сединою схимник сказал: сим питай алчущих – словом и хлебом, так хощет Бог. При этом старец открыл Василию волю Божию и относительно предстоящего ему устроения женской обители в местности, зараженной расколом.

Много придётся и потерпеть тебе за твои труды, с грустью прибавил схимник, но претерпи все. Это гонение ненавистника нашего спасения. Впоследствии скорбь твоя сменится духовною радостью, процветёт эта обитель «невест Христовых», яко крин сельный. Многие будут приезжать и дивиться ее благолепию. С горькими слезами, коленопреклонённый пред одром болезни старца, внимал этим словам о. Василий. Припавши, затем, на грудь своего любимого наставника, Василий просил не возлагать на него трудное бремя старчества и строительства женской обители.

Но старец любовно взглянул на смущённого инока и успокоил его. «Чадо, не моя воля на это, но Божия. Да совершится она над тобою! Не сетуй на тяжесть креста Господь Бог будет помощник тебе. В день скорби возверзи печаль твою на Господа, и Той утешит тебя».

Через два дня после этого схимника Григория не стало: он тихо предал дух свой Богу. Прошло еще три года. Инок Василий лишился и своего другого наставника – о. Даниила, который скончался на руках своего излюбленного ученика, завещав ему и со своей стороны взять на себя подвиг старчества и с покорностью воле Божией исполнить тот завет, который был оставлен ему его первым наставником о. Григорием.

И дальнейшая строгая жизнь молитвенника инока, «мудрого простеца» Василия, действительно показала, что он свято, безропотно исполнил этот завет. Через год после кончины старца Даниила о. Василий на тридцать седьмом году своей жизни был пострижен в мантию с именем Варнавы. Данное ему при пострижении имя было как бы пророческим, потому что, по переводу с еврейского, оно значит «дитя милости – сын утешения». А он с этого времени именно и становится духовным сыном, сыном утешения, принявшим преемство старчества от двух своих строгих подвижников-предшественников о. Григория и о. Даниила.

Скоро после монашеского пострига о. Варнава стал предстоять и пред престолом Божиим сначала (с 1871 г.), и очень недолго, в сане иеродиакона, а потом (с 1872 г.) и иеромонаха.

Не могла укрыться духовная зрелость о. Варнавы от лиц, знавших его. И он, с благословения о. наместника Лавры, архимандрита Антония, был избран братским и народным духовником пещерской обители. Воспитываемый доселе старцами-наставниками и сокровенным иноческим деланием, о. Варнава теперь сам становится воспитателем и духовным врачом людских сердец, открывавшихся на голос любви и сочувствия. Словно какой-нибудь древний скитник, он поселяется в отдельном деревянном домике. В одной маленькой половине его помещается он сам, а в другой его келейник. Строгий в жизни старец довольствуется самой скромной обстановкой. В первой крошечной комнатке приемной пред маленьким оконцем, полузавешенным шторою, стоял у него деревянный столик, прикрытый старенькой клеенкой, на котором стоял простой жестяной чернильный прибор. Здесь же лежали у о. Варнавы письма от его почитателей, искавших у него в письмах духовного утешения и писавших ему из самых отдаленных уголков необъятной Руси. Почти рядом со столиком, в переднем углу, помещен был лик Св. Николая, благословение старца схимонаха Григория. В уголке, по одной стенке этой комнатки, лепился простой диванчик и угольничек. Так же несложна была и обстановка другой комнатки о. Варнавы. Передний угол здесь был убран св. иконами, в числе которых была особо чтимая старцем икона Иверской Богоматери с неугасимою лампадою пред ней. В этом углу стоял маленький аналойчик, покрытой пеленой, в ящике которого помещались Крест, Евангелие, Следованная Псалтирь, Апостол и Канонник. На стенке возле аналоя всегда висела у старца полумантия и епитрахиль, которые постоянно нужны были ему то для келейного моления, то для совершения таинства исповеди. На противоположной стороне стояло узкое жесткое ложе старца с войлоком и единственною подушкою. Простой диван, столик и несколько табуреток дополняли обстановку этой комнатки. Нужно при этом заметить, что и эта келейная обстановка не принадлежала старцу лично. Табуреточки – это были сиденья дли его многочисленных посетителей. Два столика, угольничек и комодик вмещали в себе крестики, иконки, книжечки, словом все то, что старец во имя любви раздавал на память всем приходившим к нему.

Да, проста, убога была келейка старца, но думается, что ни одно благотворительное учреждение за все время своего существования не стягивало столько обездоленных, несчастных, больных духовно и телесно, сколько их перебывало в этой убогой обстановке у неутомимого старца. С раннего утра и до позднего вечера, и особенно в великопостные и летние дни, идут и идут, бывало, к старцу в эту скромную келейку люди всех званий, сословий и состояний: и сановники, и ученые, и духовные, и простецы паломники, вытаптывающие иногда своими лапотками тысячевёрстные тропинки, ведущие к великому угоднику преп. Сергию, от него в пещеры, а здесь и к редкостному старцу. И всех-то с улыбкой и любовью принимал прозорливый старец. Случалось иногда, что старца не заставали дома. Вера в его молитвы и духовное прозрение и здесь находила себе выход: богомольцы записывали свои имена, а иногда и скорби на стенах деревянной постройки, где жил о. Варнава, и заочно просили его молитв. И несомненно всякий посещавший старца видел эти карандашные надписи на стенах тесовых сеней, прилегающих к старческой келии. «Батюшка помолись о нас». «Были такие-то, жалеем, что не застали Вас. Ради Бога, помолитесь о нас», «Помолитесь о болящей», – вот надписи, которые в изобилии можно читать здесь.

Правда, некоторые, не только миряне, но и иноки, сетовали иногда на старца за то, что он, при приеме посетителей, как будто предпочитал людей более достаточных. Нетерпеливые из посетителей даже лично указывали ему на это. Но и в этом видна особая мудрость старца. Хорошо понимая, что иго креста Христова нераздельно с людскими нападками и неудовольствиями, он иногда кротко вскрывал сокровенные причины этого кажущегося предпочтения беднякам людей достатка.

– Раб Божий, говорил он в задушевной беседе с близко знавшими его лицами по этому поводу, – мне, как духовнику, более известна жизнь тех и других. У благородных и богатых больше поводов к соблазнам и греховной жизни, чем у простых. Поэтому-то они больше и нуждаются в духовной поддержке, нежели те. И неудивительно поэтому, если и во время погребения старца его оплакивали не только бедняки, но и люди достатка. И это потому, что и последних, которых так часто считают далекими от чистых проявлений живого религиозного чувства, незабвенный старец умел сводить с распутий мира и указывать им среди их низменных стремлений цели высшего порядка. И в этом-то, между прочим, влиянии старца не только на низшие слои общества, не только на простецов и смиренных сердцем, но и на людей внешнего довольства – на людей положения, и заключается особенность его нравственно возрождающей старческой деятельности – деятельности, особенно ценной в наши дни духовного растления.

Было, несомненно, у старца и особое побуждение, по которому он принимал в своей убогой келейке людей, стоящих на высших ступенях общественной лестницы. Он иногда не принимал их лично для себя, а делал это для блага меньших братий. Скорбит, бывало, у батюшки какая-нибудь безутешная вдова, печалуется ему какой-нибудь смиренный служитель алтаря, поведает ему горести свои настоятельница какой-нибудь обители, а старец и успокоит скорбного посетителя. «Подожди, кормилец», или «дочка», как нередко называл своих посетителей батюшка Варнава, «у меня есть один хороший человек, он поможет тебе». И действительно, глядишь, скорбящий утешен надеждою на помощь и заступление. Так старец объединял своею любовью и знатных, и незнатных.

Словом, любовь, одна любовь, была в старце той силою, которая подвизала его к взаимообщению со всеми теми, с кем соприкасался он. И сила эта была великая. Она творила чудеса духовного возрождения и, по слову Златоуста, спасала болезненные души, готовые погибнуть, то подвергая их кроткому наказанию, то удерживая при самом начале от падения не только учением и наставлением, но и помощью молитв. И сколько теперь таких людей, которые хранят в себе тайну своего духовного возрождения. По крайней мере, всем хорошо известно об одном духовно-возрожденном чаде о. Варнавы. Мы говорим о выксунском уроженце Димитрии Пивоварове, с именем которого связано устроение Иверской обители. Увлеченный старообрядцами – безпоповцами, Димитрий 17 лет не бывал в храме Божием. Но вот в нем пробудилась совесть. Душа стала искать облегчения. Пивоваров отправился в обитель преп. Сергия. Отсюда он зашел в скит, заглянул, вместе с другими, и к о. Варнаве (тогда еще Василию), и здесь более 3-х часов провел с ним в беседе. И эта беседа переродила Пивоварова. Он вышел от о. Варнавы весь в слезах и долго в раздумье бродил по скитскому лесу. Пивоваров хотел было прямо из скита отправиться в какую-либо обитель, но батюшка Варнава не одобрил это намерение его, и он снова вернулся домой. Но каково было его возвращение. Он явился к своим в многошвейном разноцветном кафтане, в высоком колпаке и длинных желтых сапогах, с посохом в руке, вместо рукоятки которого был прикреплен голубок. Так временный безпоповец Димитрий стал юродивым. Поселившись затем на старом, давно оставленном кладбище, в 4 верстах от села, Димитрий, покрываясь подвигом юродства, смело начал изобличать людские пороки и заблуждения старообрядцев. Благочестивая вера скоро прозрела в Димитрии Божия человека. У юродивого явились почитатели, и в числе их жители села Выксы Е. В. Кокин и А. Я. Бордачев. Среди этих-то почитателей Димитрия и явилась мысль устроить в Выксе обитель. Юродивый, никогда не делавший ничего без о. Варнавы, и на этот раз через Кокиных посоветовался c ним. О. Варнава, выслушав благочестивое желание, припомнил, несомненно, завет своего наставника схимонаха Григория, и с радостью одобрил благое намерение Димитрия и Кокиных, и выразил при этом желание, чтобы на Выксе была основана женская обитель. Но прежде чем осуществить это намерение относительно построения обители, о. Варнава направил Кокиных к великому Московскому первосвятителю Филарету за благословением. Святитель милостиво принял Кокиных и, узнав о их намерении, сказал: «благословляю создаться обители, а монаха-устроителя, который кроется за Вами, благословляю созидать и руководить ею всегда».

Так совершилось духовное возрождение Димитрия, и было положено начало прекрасно устроенной теперь Иверской обители, где нашла себе приют не одна сотня инокинь. И нужно заметить, что старец всегда как-то особенно кротко и любовно умел дотрагиваться до людских сердец.

Приходят к нему какие-нибудь посетители и жалуются на те или другие духовные немощи. Старец приветливо улыбнется и скажет: «ах, сынок, сынок... Когда же начнем лучше-то жить?.. Смотри, терпит, терпит Бог да вразумлять начнет. Ну, на этот раз Бог и простим тебя, да смотри, собирайся с силами не грешить более. А посты-то соблюдаешь ли?» спросит старец уходящего посетителя. «Плохо», ответит тот. «Вот это нехорошо. Слушаться нужно Церкви, слушаться». Войдет иной раз к старцу инок какой-либо и тоже начнет сетовать на себя: «Батюшка, у меня все какой-то разлад в жизни то в этом, то в другом согрешишь». Старец слегка хлопнет ладонью по лбу своего духовного сына, да и скажет, улыбаясь: «Ах, какой ты у меня монах! все грешишь, да грешишь. Ну, Бог простит тебя, сынок: с сегодняшнего дня положим доброе начало: будем исправляться, вот так и так поступать, чтобы противостоять греху и виновнику его диаволу».

Врачуя души, о. Варнава, по вере приходивших к нему, врачевал и людские телесные немощи. Не принадлежа себе, постоянно отдавая весь свой досуг скорбящим и обездоленным, старец Варнава находил время и для заочного назидания духовных чад своих, которым он писал немало писем. И в этих письмах-назиданиях, которых особенно много посылал он к сестрам Иверской обители, видна все та же старческая любовь его u попечительность о духовном благе ближним. С глубоким знанием слова Божия и святоотеческих творений, в них всюду соединяется его возвышенный духовный опыт, так что, читая его письма, невольно вспоминаешь писания древних отшельников – аскетов, которые так хорошо знали слабости греховной природы человеческой. А ведь это был смиренный простец старец.

* * *

Примечания

Взято сокращенно из журнала «Душеполезное Чтение» апрель 1906 г.