Февраль

Страдание святого мученика Трифона

1 февраля

Святой Трифон родился в начале III века во фригийском селении Кампсаде, близ города Анамеи. Родители его, бедные поселяне, были христианами. Когда еще он был отроком, Господь благоволил вселить в него благодать Духа Своего Святого и даровал ему чудотворную силу целить болезни.

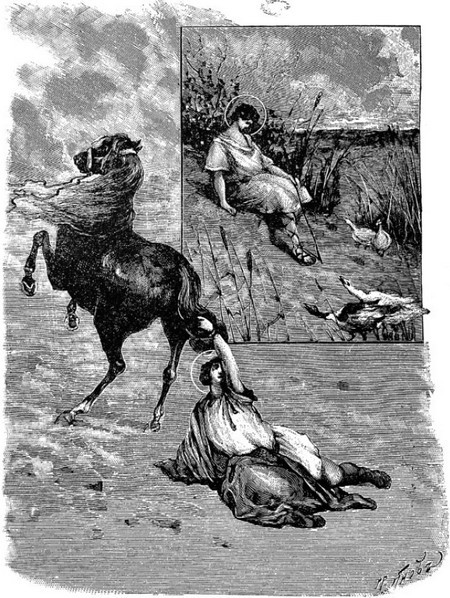

В то время царствовал в Риме Гордиан, язычник, но не преследовавший христиан. У него была дочь, девица редкой красоты и мудрости; многие славные князья сватались к ней; но вдруг девица впала в тяжкий недуг, о котором упоминается часто в Евангелии и который Господь Иисус Христос целил благодатной силой Своей. Дух нечистый вселился в девицу и жестоко мучил ее. Огорченный отец испытал всевозможные средства, призывал искуснейших врачей, но все старания остались тщетными, девица продолжала тяжко мучиться и среди страданий твердила, что один только Трифон может исцелить ее. Никто не знал, кто этот Трифон, о котором упоминает больная; император послал искать его по государству своему, многие являлись во дворец, назывались этим именем, но не могли исцелить царскую дочь. Наконец посланные царя пришли в селение, где жил Трифон. Семнадцатилетний юноша в это время пас гусей близ озера. Посланные, узнав, что его зовут Трифоном, взяли его с собой и привели в Рим, во дворец царский.

Когда Трифон узнал, чем страдает девица, он наложил на себя пост и провел шесть дней в молитве, прося Бога помочь ему. Господь исполнил молитву его и дал ему власть над духом злым. Именем Господа Иисуса Христа Трифон изгнал беса из девицы и потом спросил у него, какой властью он мучил ее.

– Мы не имеем власти над теми, которые знают Бога и веруют в единородного Сына Его, – отвечал дух нечистый, – от них мы со страхом бежим, но имеем власть над теми, которые не веруют в Господа и творят дела, угодные нам. Отчуждая себя от Бога, Создателя своего, они самовольно делаются нашими друзьями.

Эти слова и чудо, сотворенное именем Господним, изумили всех присутствовавших. Многие оставили идолопоклонство и обратились к Богу истинному. Царь, обрадованный исцелением дочери, наградил Трифона богатыми дарами, но Трифон раздал все бедным; возвратившись в селение свое, он стал жить по-прежнему и продолжал угождать Господу верой и добрыми делами.

Через некоторое время после этого настало гонение на христиан. Император Декий вступил на престол и повелел областным начальниками предавать мучениям и смерти всех христиан, которые не согласятся отречься от веры своей. Донесли на Трифона, что он верует во Христа и старается обращать язычников в веру свою. Аквилин, епарх, или губернатор области, послал за ним воинов. Воины легко нашли Трифона. Полный ревности к закону Господню, он ясно исповедовал Христа, не старался скрыться и уйти от преследователей, но сам отдался в руки воинов, которые повели его к епарху, в город Никею. Губернатор, окруженный оруженосцами и служителями, призвал на суд Трифона и спросил об имени, звании, вере и отечестве его.

– Имя мое – Трифон, – отвечал он, – отечество – Кампсада, во Фригии; звание – свободно, ибо я служу одному Богу. Христос есть вера моя, Христос слава моя и венец главы моей.

– Ты, может быть, еще не знаешь о повелении царском, – сказал губернатор, – всякий, называющийся христианином и не поклоняющийся богам, будет, по его приказанию, предан мучительной смерти. Образумься и отрекись от ложной веры своей.

– О, если бы мне сподобиться принять мучения за имя Христа и Бога моего! – воскликнул Трифон.

– Советую тебе поклониться богам, – возразил Аквилин. – Я вижу, что ты еще молод и не совершен в разуме, и мне жаль осудить тебя на мучительную смерть.

– Я тем докажу, что я совершен в разуме, если я неизменно сохраню в сердце святое сокровище веры и пожертвую собой за Того, Кто Сам был жертвой за меня, – отвечал Трифон.

– Я предам тебя огню, – сказал губернатор.

– Ты грозишь мне огнем, который угасает, – твердо отвечал Трифон. – Я же угрожаю вам огнем вечным, если не отступите от идолов ваших и не познаете истинного Бога.

Тогда губернатор велел жестоко бить Трифона; но страдания не поколебали твердости христианина, и губернатор снова обратился к нему с увещаниями.

– Раскайся, Трифон, – говорил он, – и поклонись богам: противящийся царскому велению не избежит мучительной смерти.

– А я говорю вам, что отрекающийся от Небесного Царя не наследует жизни вечной, – возразил Трифон спокойно и твердо.

– Этот небесный царь – Зевес20; поклонись ему, – сказал губернатор.

– Все поклоняющиеся ему погибнут, – отвечал Трифон. – Вы верите нелепым басням, поклоняетесь бездушным идолам и не хотите познать Бога истинного, Который создал небо, основал на водах землю, воздухом окружил ее, Который сотворил человека и поставил его господином над всем созданием. Он – Отец Небесный, умилосердившись над согрешившими людьми, послал на землю единородного Своего Сына, Который, сделавшись Человеком, страданиями и смертью Своей спас людей от погибели. Сей Сын Божий, принявший на кресте вольную смерть, воскрес в третий день и вознесся на небо, где сидит одесную Бога Отца. Он придет опять с силой и славой судить живых и мертвых и воздаст каждому по делам его. Он есть Царь царей и Бог Вечный. Ему поклонитесь, если хотите спастись от вечного огня.

Тогда губернатор, который в этот день отправлялся на охоту, велел привязать Трифона к лошади и гнать за собой. Каких мучений ни вытерпел святой, влачимый по земле и попираемый лошадью, но надежда на Господа укрепляла его; он взывал к Богу, повторяя слова Давида: «Соверши стопы мои во стезях Твоих, да не подвижутся стопы мои» (Пс. 16:5); «Стопы мои направи по словеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие» (Пс. 118:133). Полный кротости и любви, он молился о мучителях своих. «Господи! – говорил он. – Не поставь им греха сего!»

Возвратившись с охоты, губернатор призвал к себе мученика и спросил у него:

– Согласен ли ты теперь принести жертву богам или упорствуешь в безумии твоем?

– Ты сам исполнен безумия, ибо не хочешь познать Спасителя вселенной и поклониться Ему, – отвечал Трифон. – Я же доказываю мудрость свою тем, что не хочу отречься от спасающей меня истины.

Губернатор велел заключить Трифона в темницу и через несколько дней вновь призвал его.

– Страдания и заточение доказали ли тебе, что безумно противиться воле царской? – спросил губернатор.

– Бог и Господь мой, Которому я служу, наказуя, научил меня, – отвечал Трифон, – и утвердил меня, да сохраню непоколебимую веру. Ему единому поклоняюсь, а богов, которых ты почитаешь, презираю.

Тогда Аквилин приказал вновь жестоко мучить Трифона. Вколотили гвозди в ноги его и вели его по всем улицам города, жестоко ударяя его; но все это Трифон переносил терпеливо, укрепленный несокрушимой надеждой на Господа. Привели его опять к губернатору, который не мог надивиться его твердости, и говорил ему:

– Доколе не коснется тебя мучение?

– Доколе не познаешь ты силы Христовой, укрепляющей меня? – отвечал ему мученик. – Доколе не уразумеешь, что могущество Христово непреодолимо?

Губернатор велел снова мучить Трифона; били его нещадно, опаляли огнем раны его; но вдруг мучители увидели небесный свет, озаряющий лицо мученика, и венец, сходивший на главу его. Они в ужасе пали на землю; Трифон же, укрепленный силой свыше, воскликнул радостно: «Благодарю Тебя, Господи, что Ты не оставляешь меня без помощи в руках врагов моих, но осеняешь главу мою в день брани, даешь мне прибежище спасения, и десница Твоя приемлет меня. Молю Тебя, Господи, будь всегда со мной, утверждая и защищая меня, и дай мне силу совершить подвиг мой, да сподоблюсь получить венец правды со всеми, возлюбившими святое имя Твое!»

Видя непоколебимую твердость Трифона среди страданий, губернатор попытался еще склонить его к отречению ласковыми словами и обещаниями почестей и наград; но и это оставалось так же безуспешно. Тогда он осудил его на смертную казнь. Святого вывели за город, чтобы исполнить над ним смертный приговор; но прежде, чем меч палача коснулся его, он с молитвой предал душу Богу.

Христиане, жившие в Никее, обвили тело его плащаницей, помазали благовонным миром, по тогдашнему обычаю, и хотели похоронить его в своем городе; но святой мученик явился им и велел перенести его в Кампсаду, что и было исполнено.

Страдания святых мучениц Перпетуи и Феликитаты

в тот же день

Между повествованиями о страданиях святых мучеников в первые века христианства замечателен рассказ о страданиях Перпетуи, Феликитаты и бывших с ними. Вивия Перпетуя была молодой женщиной двадцати двух лет, из знатного и богатого дома карфагенского. Она вместе с братом своим и с некоторыми домашними и друзьями своими готовилась принять Святое крещение, как вдруг началось сильное гонение по повелению императора Септима Севера (это гонение считается в истории пятым; оно началось в 202 году). Взяли всех оглашенных21 и повели их на суд. Тут были: Вивия Перпетуя, брат ее, служанка ее Феликитата, юноши Сатурнин, Секунд и Ревокат. Судьи стали убеждать их принести жертву богам; но все они с твердостью ответили, что веруют во единого истинного Бога и не могут поклониться идолам.

Во время допроса пришел отец Перпетуи, ревностный язычник, и вместе с судьями стал убеждать дочь отречься от веры христианской; но и его убеждения остались тщетными. Тогда отпустили на время всех оглашенных, имея над ними надзор. Однако они нашли средство принять Святое крещение. «Наставленная Духом Святым, я молилась лишь об одном, – говорит Перпетуя, – я молила Бога даровать мне терпение среди предстоявших страданий». Через некоторое время отвели их в темницу. Тут они ужасно страдали: темница была так тесна, так переполнена узниками, что в ней едва можно было дышать, сторожа обращались с ними грубо и жестоко. Все это было тем труднее для бедных женщин, что Филикитата должна была скоро родить, а Перпетуя кормила грудью младенца, но христианские жены переносили все с терпением. Два христианских диакона наконец выхлопотали, чтобы их перевели в более просторную темницу, где родные могли посещать их. Перпетуя с твердостью ожидала страдания, но ее огорчала скорбь родителей, особенно скорбь престарелого отца, который не переставал умолять ее, чтобы она согласилась принести жертву богам.

– Дочь моя, – говорил он, – пожалей о моей старости, вспомни, что я всегда любил тебя более всего на свете; сжалься над невинным младенцем своим; как будет он жить без тебя? Не бесчести всего рода твоего; возможно ли будет нам показаться куда-нибудь, если ты погибнешь от руки палача?

Вслед за тем старик, заливаясь слезами, падал на колена, целовал руки дочери своей; но мать молчала и только плакала; вероятно, и она втайне была христианкой и понимала, что дочь не может жертвовать верой своей даже для отца и ребенка своего. Сердце разрывалось у Перпетуи при виде отчаяния отца; она плакала, целовала его, но не соглашалась отречься от Господа.

– Не скорби, отец мой, – говорила она, – все в руках Господних. Мы не от себя зависим, а от святой воли Его.

Эта полная покорность воле Божией внушала Перпетуе удивительное спокойствие, и темница и самые мучения казались ей отрадой, потому что она страдала для Бога. Господь в милости Своей укреплял ее чудными видениями, обещая небесные венцы всем страдающим для Господа.

Однажды призвали всех узников на публичный допрос. В судилище, куда привели их, собралось множество народа. Узники громогласно исповедовали Господа Иисуса Христа. Когда очередь дошла до Перпетуи, то отец ее, держа в руках ребенка ее, протеснился сквозь толпу и начал снова умолять ее отречься.

– Сжалься, – говорил он, – над этим младенцем, что с ним будет?

Судья Иларий присоединился к несчастному старцу.

– Неужели, – говорил он Перпетуе, – не тяжело тебе омрачить скорбью последние годы отца, покинуть невинного младенца? Согласись принести жертву.

– Не могу, – отвечала Перпетуя.

– Так ты решительно объявляешь себя христианкой? – спросил судья.

– Да, я христианка.

Между тем несчастный отец все продолжал умолять ее; судья велел ему удалиться, и один из воинов, видя, что он не повинуется, ударил старца. Это очень огорчило Перпетую. Судья громогласно прочел приговор: все христиане осуждались на растерзание зверями в день рождения наследника престола. Выслушав этот приговор, они спокойно, даже радостно возвратились в темницу.

Феликитате наступило время родить. Она стонала, мучась родами. Кто-то сказал: «Если ты так страдаешь теперь, то что будет, когда тебя бросят зверям?» – «Теперь я страдаю за себя, – отвечала она, – но тогда я буду страдать за Христа, и Он поможет мне».

Накануне дня, назначенного для казни, множество народа пришло из любопытства посмотреть на осужденных христиан, пока они обедали. Христиане начали говорить с язычниками, умоляя их бежать от грядущего гнева и обратиться к истине; они говорили им о радости духовной, которой исполнены сердца их, и о блаженстве, которое ожидает их в будущей жизни. «Всмотритесь хорошенько в ваши лица, – говорил Сатурнин, – чтобы узнать их в день суда».

Когда повели христиан на казнь, то не страх, а радость выражалась на лицах их. Перпетуя пела радостную песнь, Сатурнин смело говорил Иларию о суде Божием. Перед тем, как вывести их на зрелище, их жестоко били, потом выпустили на них зверей. «Пребудьте тверды, – сказала Перпетуя страдавшим с ней, – и не убойтесь мучений». Выпущенные на них звери не уязвили до смерти христианок, тогда язычники потребовали, чтобы их казнили мечом, что тут же было исполнено.

Сретение господне. Память святого Симеона Богоприимца и святой Анны Пророчицы

2 и 3 февраля

Через сорок дней по Рождестве Господа нашего Иисуса Христа Богоматерь, Пречистая Дева Мария, принесла Младенца, Сына Своего, в храм Иерусалимский. Закон Моисеев повелевал, чтобы всякий первенец мужского пола посвящаем или представляем был Господу. Это было установлено в память избавления израильских первенцев от смерти, поражавшей всех первенцев египетских от человека до скота. Всякий первенец, как собственность Господа, должен был определенной законом ценой быть искуплен у Господа. По исполнении же сорока дней, дней очищения, мать новорожденного приносила в жертву всесожжения Богу ягненка; если же была бедна – горлицу или двух птенцов голубиных. Этому закону смиренно повиновалась и Пресвятая Богородица, хотя и знала, что Родившийся от Нее родился наитием Духа Святого и есть Сын Божий, Спаситель мира.

В это время жил в Иерусалиме благочестивый старец по имени Симеон. Он с верой ожидал пришествия Мессии, или Избавителя: ему было обещано Духом Святым, что он не умрет, не увидев Христа Господня. По внушению Духа Святого Симеон вошел в храм, когда принесли Иисуса. Увидев Божественного Младенца, он взял Его на руки и в духе пророческом воскликнул: «Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего, Израиля». Иосиф и Пресвятая Дева дивились словам старца. Он же, благословив их, обратился к Марии и сказал: «Се лежит Сей на падение и на восстание многих во Израиле, и в предмет противоречия. Тебе же самой пройдет меч в душу, да откроются помышления многих сердец» (Лк. 2:25–35).

Эти слова, тогда не ясные для слышавших, объяснены нам земной жизнью Спасителя. Он дал людям новый закон, закон благодати и любви; но святое учение Его, как и Сам Божественный Учитель, сделались для многих предметом ненависти и противоречия. Пресвятая же Богородица во время страданий и крестной смерти Сына Своего вынесла такую скорбь, что действительно, по словам Симеона, меч прошел Ее душу.

Кроме Симеона, еще Анна Пророчица узнала в Младенце Иисусе обещанного Мессию. Анна, дочь Фануилова, овдовевшая в молодости, посвятив себя служению Господу, находилась неотступно при храме и с твердою верой ожидала пришествия Спасителя. Увидев Иисуса, она стала благословлять Бога и пророчествовать о Младенце всем, ожидавшим избавления через Мессию.

Церковь причисляет Сретение Господне к двенадцати великим праздникам, и на следующий день, 3 февраля, совершает память Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Этот праздник, установленный еще в первых веках христианства, стал совершаться с особенной торжественностью со времен императора Юстиниана, в VI веке. «Радуйся, благодатная Богородице Дево, – воспевает Святая Церковь, – из Тебе бо возсия Солнце Правды, Христос Бог наш, просвещаяй сущия во тьме. Веселися и ты, старче праведный, приемый во объятия Свободителя душ наших, дарующаго нам воскресение».

Событие праздника – представление Младенца Иисуса в храме пред Господом – как собственности Божией, да напомнит и нам, что все мы, искупленные кровью Спасителя, не принадлежим уже себе, но Господу и потому должны посвятить Его служению все силы, всю жизнь свою. Как можем мы это сделать? С юных лет мы должны изучать слово Божие, стараться уразуметь закон Господень и молить Бога, чтобы Он Своей благодатью помог нам исполнять Его волю. Главные заповеди Его – любовь к Богу и любовь к ближнему; в них заключаются все наши обязанности.

Память преподобного Исидора Пелусиота

4 февраля

В числе великих подвижников, которые избрали пустынное житие ради любви Христовой, Церковь чтит преподобного Исидора Пелусиота. Он оставил много писем и сочинений, исполненных мудрости и назидательных наставлений. Святой Исидор жил в V веке. Он родился в Египте от богатых родителей, получил хорошее образование и в молодых летах оставил мир, желая уединения. Он постригся, потом поселился в пустынном месте, близ города Пелузии, в нижнем Египте. Тут он жил в строгом воздержании, носил грубую одежду и питался одними кореньями, беспрестанно молился и возносился мыслью к Богу. Слух о его строгой и благочестивой жизни привлек к нему других подвижников, и он был избран в настоятели монастыря. Постоянно заботясь о душевной пользе братии, он руководил ею мудрыми наставлениями, учил словом и примером смирению, кротости, нестяжанию, борьбе против страстей и мирских помыслов.

«Что пользы, – говорил он, – от удаления в пустыню, если предаешься влечению собственных помыслов, если живешь в пустыне, как среди народной толпы? Когда душа при внешней тишине возмущается мятежными помыслами и вожделениями, то такое состояние и в чувствах производит омрачение, совершенные уже подвиги покрывает бесславием, страстям облегчает победу над духом и вооруженного на битву ратника делает робким беглецом». «Жизнь инока, – пишет еще Исидор, – должна быть чужда гнева, гордости, сребролюбия, самолюбия, удалена от попечения о теле. Уста инока должны быть всегда готовы к благодарению Господа и молитве о полезном, – напротив, неподвижны на злословие».

Впрочем, не к одним инокам и пустынножителям обращал преподобный Исидор поучения свои. Его сочинения содержат много назидательного для людей всякого звания. В письмах, которых дошло до нас более двух тысяч, он обращался и к правителям, и к епископам с мудрыми советами; он опровергает лжеучения, излагает догматы веры, объясняет Священное Писание, так что всякий может из них почерпнуть себе полезное наставление. Изучив глубоко науки и словесность, Исидор понимал, как несравненно выше всего христианская мудрость. Он советует изучать со вниманием слово Божие и жалеет, что так многие обращаются «не к той словесности, которая уцеломудривает, но только к той, которая забавляет слушателей; не к той, которая возбуждает от усыпления души, но к той, которая ласкает слух; не к живой, одушевленными делами говорящей, но к принимаемой ради сладкозвучия мертвым слухом». Он беспрестанно увещевает, возносится чувствами и мыслями к Богу. «Мудрость мирская, – говорит он, – если не укрощается мудростью Божественной, не полезна, как ничем не обузданная. Все непостоянно для тех, которые сами непостоянны к Богу».

Обращаясь с любовью к слабым и немощным, Исидор строго укоряет тех, которые, стоя на высокой степени мирской или духовной власти, жизнью своей подают дурной пример тем, кто употребляет во зло данные им средства и увлекается пристрастием или корыстолюбием. Он пишет императору Феодосию Младшему, склоняя его к кротости и щедрости; сильного любимца царского увещевает к правосудию. Он считает обязанностью всякого христианина бороться против зла и по мере сил способствовать распространению добра и истины, храня между тем кротость и смирение духа.

«Твоя обязанность, – пишет он одному епископу, – свободу речи растворять кротостью; а дело Божьей десницы – подавать исцеления».

«Мы равно виновны, – пишет он еще, – и тогда, когда хотим мстить за наши собственные обиды, и когда не трогаемся оскорблениями, наносимыми Богу. Когда обижают нас, мы должны сносить с кротостью и терпением, а когда оскорбляют Бога, то беззаконно сносить это оскорбление равнодушно; мы должны тогда высказывать наше неудовольствие. Мы так раздражительны, что не хотим простить нашим врагам; между тем кротки с теми, кто восстает против Бога. Правда, всемогущий Бог может отмстить за Себя, но Он хочет, чтобы добрые люди гнушались греха и других заставляли гнушаться его».

Преподобный Исидор терпел гонения за строгие обличения свои, но он не переставал твердо и неизменно стоять за истину и защищать пред правителями невинно гонимых. Так, является он твердым защитником святого Иоанна Златоуста и строго укоряет врага его, Феофила, архиепископа Александрийского, за беззаконные его действия против святого. – «Я всегда буду любить добродетель, – пишет преподобный Исидор, – хотя бы и обремененную поношениями; буду гнушаться порока, хотя бы он был и увенчан славою».

Преподобный Исидор скончался в глубокой старости.

В тот же день память преподобного Николая, игумена Студийского, много пострадавшего вместе со святым Феодором Студитом от иконоборцев.

Страдание святой мученицы Агафии

5 февраля

При римском императоре Декии, в середине III столетия, было жестокое гонение против христиан. Во всех областях империи было велено предавать их мучениям и казни. В это время на Сицилии, острове Средиземного моря, в городе Палермо, жила молодая девица по имени Агафия. Она была христианка и славилась красотой, добродетелью и знатностью рода. Родители оставили ей великое богатство, но она мало дорожила благами земными, любила Бога более всего на свете, и потому, когда до Сицилии дошла весть о гонении против христиан, она стала готовиться к мученичеству.

Действительно игемон, или правитель страны, по имени Квинтиан, не замедлил прислать воинов за Агафией. Девица, услышав об их прибытии, вошла в комнату свою, помолилась Богу и потом со спокойствием и твердостью пошла за воинами в город Катану. Правитель поместил ее к одной богатой женщине, язычнице, которая с пятью дочерьми своими вела жизнь роскошную и грешную. Он поручил этой женщине, которую звали Афродисией, употребить все старания, чтобы отвлечь Агафию от веры ее. Афродисия исполнила повеление правителя: она уговаривала девицу принести жертву богам и старалась внушить ей любовь к радостям земным. Она дарила ей драгоценные наряды, превозносила красоту ее, устраивала различные увеселения в надежде отвлечь девицу от постоянной ее мысли. Всякий день в доме ее были веселые собрания, танцы, музыка и пение. Средства были хорошо избраны, ибо сильная привязанность к благам земным, к удовольствиям и роскоши охлаждает нашу любовь к Богу и легко заставляет нас забывать о Господе и о жизни вечной. Но Агафия устояла против всех искушений. Она не принимала участия в увеселениях, хранила твердую веру и, полная любви к Господу, с радостью ждала мученичества за имя Христово.

Через некоторое время Афродисия пришла к правителю и сказала ему: «Легче смягчить камень, нежели отвлечь эту девицу от Бога ее. Я и дочери мои увещевали ее беспрестанно, дарили ей роскошные наряды, дорогие каменья и жемчуга; она все это презирает». Правитель, видя, что увещания тщетны, призвал Агафию к себе на суд. На вопрос его, из какого она рода, девица отвечала:

– Родители мои были благородны, и все семейство мое славно и богато.

– Если ты из славного и богатого рода, почему ты, как раба, носишь бедную одежду? – спросил правитель.

– Я раба Христова, – отвечала Агафия.

– Почему же ты называешь себя рабой, если ты из славного и богатого рода?

– Благородство наше и свобода состоят в том, чтобы быть рабами Христа.

– Стало быть, мы свободны, потому что не служим Христу вашему? – спросил правитель.

– Вы рабы и пленники греха и поклонники бесчувственных идолов, – отвечала девица.

– Если ты станешь хулить богов наших, то предам тебя мучению, – возразил правитель. – Скажи мне, почему ты отвергаешь богов?

Агафия стала доказывать правителю ложность и суету богов языческих. Он велел ее бить по лицу, грозя ей еще более жестокими мучениями, но девица отвечала ему:

– Не боюсь ничего. Если ты дашь меня на съедение зверям, они укротятся именем Господа; если бросишь меня в огонь, ангелы освежат меня небесной росой; если ты предашь меня мучениям, помощником мне будет Дух истины, Который избавит меня из рук твоих.

Правитель велел отвести Агафию в душную и мрачную темницу и на следующий день вновь призвал ее на суд. Он стал опять уговаривать ее отречься от Христа.

– Отрекись лучше ты от ложных богов своих, – говорила святая, – и приступи к Богу истинному, создавшему тебя, да не предан будешь муке вечной.

Тогда правитель велел привязать ее к столбу и бить.

– Поклонись богам, и жива будешь, – говорил он ей, но девица отвечала ему:

– Я радуюсь мучениям, как иные радуются сокровищу. Эти временные страдания полезны мне, ибо как не всыпают пшеницы в амбар, не очистив ее сперва от сора, так и мне невозможно войти в рай, если сперва не буду очищена страданиями.

Правитель велел еще сильнее мучить святую и потом отвести ее вновь в темницу. Ночью Господь послал ей чудесную помощь. Ей явился святой апостол Петр, который именем Господним исцелил раны ее. Всю ночь необычайный свет озарял ее темницу; стражи, устрашенные этим чудным явлением, разбежались, оставив незапертыми двери темницы. Но Агафия не хотела этим воспользоваться, чтобы не лишиться венца мученического и не ввести стражей в беду.

На пятый день после этого Агафию вновь привели к правителю. Он изумился, когда увидел, что она исцелилась от нанесенных ей ран; но это не обратило его к Богу.

Он придумал новые мучения: велел насыпать на землю горячих углей и раскаленных черепиц и положить на них Агафию. Но вдруг началось страшное землетрясение, и граждане катанские в ужасе стали умолять Квинтиана, чтобы он отпустил девицу, говоря, что небо карает их за ее страдания. Квинтиан, устрашившись землетрясения и народного волнения, приказал отвести Агафию в темницу. Войдя в темницу, она подняла руки к небу и воскликнула: «Благодарю Тебя, Господи, что сподобил меня страдать за имя святое Твое и, отняв у меня любовь к временной жизни, подал мне силу и терпение. Ныне же, умоляю Тебя, призови меня к Себе!» С этими словами мученица предала душу Богу. Граждане катанские похоронили тело ее.

Через некоторое время после этого Квинтиан отправился в Палермо, чтобы завладеть имением святой мученицы. При перевозе через реку лошади его вдруг рассвирепели, устремились на него и сбросили его в реку, где он утонул. Видя, как Бог наказал жестокого мучителя, преемник его уже не посмел тревожить сродников святой мученицы.

Между тем слава о подвиге святой Агафии разнеслась по всей стране, и через некоторое время после ее кончины построили церковь над ее гробницей; бедную одежду, которую она обыкновенно носила, положили на гроб в память ее смирения. Жители катанские благоговейно хранят ее память. Недалеко от города находится огнедышащая гора Этна, извергающая по временам огонь и горячую лаву. Однажды, когда страшное извержение грозило городу гибелью, они взяли одежду святой и держали ее против огня. Беда миновала, и жители Катаны благодарили святую мученицу за ее заступничество. Это было в годовщину ее кончины.

С какой непоколебимой твердостью древние христиане хранили закон Господень! Не только мужчины, но слабые женщины и даже иногда дети соглашались скорее перенести самые ужасные страдания, нежели отречься от веры во Христа и изменить Богу. Стараемся ли и мы приобрести ту же твердость духа? Имеем ли столько любви к Христу Богу? Так ли стараемся исполнять заповеди Господни? Теперь нам не грозят мучениями и смертью за имя Христа, но как легко соблазняют нас выгоды и радости мира! Как они отвлекают нас от Бога! Пусть каждый из нас испытает себя и спросит, не возлюбил ли он богатство, почести, похвалу людей или другие какие мнимые блага более Господа? Ради этих идолов не забываем ли мы часто Творца и Спасителя нашего? Не поклоняемся ли мы этим идолам? Не приносим ли мы им в жертву обязанности наши? Станем же молить Бога о всесильной помощи Его. Попросим Его, чтобы Он даровал нам силу твердо стоять против искушений мира и верно и неизменно служить Тому, Кто пострадал и умер для нашего спасения.

Память святителя Феодосия Углицкого, архиепископа Черниговского

в тот же день

Святитель Феодосий, живший во второй половине XVII столетия, происходил из дворянской заднепровской фамилии Поланецких, предки которых приняли прозвание Углицких; отец его, по имени Никита, был священником в Малороссии. Несомненно, что еще в доме родителей (Никиты и Марии), под влиянием их наставлений, он получил задатки того высокого благочестия, которым украшалась вся его последующая жизнь. Воспитанный в страхе Божием в доме родительском, он еще более развил высокие качества своей души во время обучения своего в Киево-Братской Богоявленской школе, которой был признателен всю свою жизнь, что и выразил своими благотворениями Киевскому Братскому монастырю.

По окончании образования он принял монашество и митрополитом Киевским Дионисием Балабаном был поставлен в архидиакона при Киево-Софийском соборе. После удаления из Киева митрополита Дионисия он назначен был наместником митрополичьего кафедрального дома. В 1662 году ему поручается управление Корсунским монастырем, находящимся в Каневском уезде, Киевской епархии. В 1664 году он назначается игуменом Выдубицкого монастыря близ Киева. Новому настоятелю много пришлось потрудиться над благоустройством этой обители, которая незадолго перед тем была возвращена из-под власти униатов и находилась в большом упадке. Ревностный и строгий ревнитель православия, Феодосий много способствовал восстановлению его влияния там, где еще так недавно господствовала уния.

Подвижническая жизнь игумена Феодосия и его попечительность о благосостоянии Выдубицкой обители доставили ему всеобщее уважение киевлян. Особенно же отличал его своим вниманием тогдашний блюститель Киевской митрополии черниговский архиепископ Лазарь Баранович. В письме своем (1674 г.) он пророчески передавал Феодосию желание свое, чтобы «имя его написано было на небесах». Как блюститель Киевской митрополии, архиепископ Лазарь назначил Феодосия своим наместником по митрополии.

В 1685 году гетман с малороссийским духовенством возложили на игумена Феодосия вместе с переяславским игуменом Иеронимом, как на «людей заслуженных Малороссийской Церкви», поручение отправиться в Москву с просьбой к царям Иоанну и Петру Алексеевичам и к патриарху Иоакиму об утверждении епископа Луцкого Гедеона, князя Четвертинского, на кафедре митрополита Киевского. Во время пребывания своего в Москве Феодосий исходатайствовал Выдубицкому монастырю дозволение присылать братьев в Москву для сбора подаяний.

В 1687 году Феодосий, по желанию ариепископа Лазаря, назначен был архимандритом черниговского Елецкого монастыря. С этого времени его отношения с архиепископом Лазарем становятся еще более близкими. Он исполняет различные поручения престарелого иерарха по управлению епархией и тем заслуживает со стороны его еще большую к себе любовь и расположение. Наконец архиепископ Лазарь пожелал иметь его своим помощником; с согласия гетмана Малороссии он в 1691 году послал Феодосия в Москву к патриарху Адриану с просьбой назначить его помощником ему в управление епархией. Патриарх исполнил желание преосвященного Лазаря и грамотой уведомил об этом гетмана Малороссии.

В сане архимандрита Елецкого, будучи помощником преосвященного Лазаря, Феодосий, как видно из грамоты от 11 июля 1691 года об основании Андрониковой пустыни, подписывался так: «3 воли его пастырской милости, я тут руку мою подкладываю, Феодосий Углицкий, архимандрит Елецкий – Черниговский». Исполненный признательности за ревностное участие Феодосия в управлении паствой, архиепископ Лазарь пожелал еще при жизни своей видеть

Феодосия в сане святительском, чтобы он вполне мог помогать ему при жизни и чтобы по смерти приготовить себе достойного преемника. Преосвященный Лазарь и гетман писали об этом прошение к царю и патриарху, при чем освидетельствовали, что «пречестный архимандрит Феодосий – муж благий, украшенный добродетелями монашеской жизни, которую ведет с молодых лет, опытен в управлении монастырями, исполнен страха Божия и духовной опытности, просвещен, весьма усерден к церковному благолепию, способен управлять домом кафедры и епархиею Черниговскою». Ходатайство это было уважено, и архимандрит Феодосий в 1692 году приехал в Москву, где 11 сентября совершено было наречение его во епископа, а 13 сентября он был хиротонисан во архиепископа, о чем патриарх Адриан грамотой своей от 3 ноября 1692 года уведомлял гетмана Малороссии: «Преосвященный архиепископ Феодосий Черниговский и Новгорода-Северского в сию епархию, в дело служения своего, в благокрасование и правление Святой Церкви отпущен бысть». Следовательно, новопосвященный архиепископ пробыл в Москве около двух месяцев по желанию патриарха, относившегося с уважением к святителю Феодосию и воспользовавшегося удобным случаем для того, чтобы задержать его в Москве для бесед и совместного совершения богослужения. В сан архиепископа при хиротонии Феодосий был возведен потому, что Большим Московским собором 1667 года в Чернигове была учреждена архиепископия, и кафедра Черниговская была поставлена первой по степени между другими архиепископами Российской Церкви. Между другими преимуществами, полученными при посвящении в сан архиепископа, святитель Феодосий получил право совершать богослужение в саккосе, как и архиепископ Лазарь, что в те времена было исключительной привилегией патриарха и митрополитов, епископы же все служили в фелони. По возвращении из Москвы в Чернигов архиепископ Феодосий продолжал оставаться послушным помощником преосвященного Лазаря. На грамотах, выдававшихся рукополагаемым во священники в последние годы святительства Лазаря, святитель Феодосий подписывался так: «Феодосий Углицкий, архиепископ и архиепископии Черниговской и Новгород-Северской коадъютор, архимандрит Елецкий».

Недолго Господь судил черниговской пастве видеть предстоящими у престола Господня двух архиереев, двух великих столпов православия!.. 3 сентября 1693 года архиепископ Лазарь скончался после тридцатишестилетнего управления епархией и был погребен в Борисоглебском храме Черниговского кафедрального собора за левым клиросом. Донося об этом царю, Феодосий писал, прося, чтобы он изволил иметь его в своей царской милости, а гетман писал царю, что «о преставлении преосвященного Лазаря он со старшиною и полковниками имел сетование и печаль, а ныне находит утешение и отраду в том, что по кончине оного в неотложном времени тот архиепископский престол восприял преосвященный Феодосий Углицкий, который своими добротами может украсить Церковь и благорассмотрением устроить дел правление». В начале следующего, 1694 года царь в грамотах как гетману, так и преосвященному Феодосию писал одно и то же: именно что он будет иметь его, Феодосия, в такой же царской своей милости, какой пользовался преставившийся предместник его, преосвященный Лазарь. Патриарх Адриан в грамоте своей объяснял гетману, что рукоположение Феодосия Углицкого в архиепископа Черниговского при жизни архиепископа Лазаря устроено промыслом всеблагого Бога на благо Черниговской епархии; преосвященному же Феодосию патриарх прислал с иеромонахом Пахомием ставленную грамоту и, сверх того, увещание всесовершенно управлять людьми Божиими.

Святитель Феодосий в делах управления проявил отеческую заботливость о своей пастве, снисходительность к нуждам каждого, суд не только справедливый, но и всегда милостивый.

Особенно он заботился об усилении в пастве любви к житию подвижническому и для этого старался не только поддерживать существовавшие монастыри, но и основывал новые иноческие обители.

Приближаясь к кончине, святитель Феодосий вызвал к себе в Чернигов наместника Брянского Свенского монастыря иеромонаха Иоанна Максимовича и в первой половине 1695 года посвятил его в архимандрита Черниговского Елецкого монастыря, которым до этого управлял сам. Вскоре после этого, 5 февраля 1696 года, святитель Феодосий скончался и был погребен в Черниговском Борисоглебском соборе за правым клиросом.

Ряд чудесных проявлений благодати Божией молитвенным предстательством святителя Феодосия Углицкого открылся вскоре после его блаженной кончины благодатным исцелением оттяжкой болезни его преемника по Черниговской кафедре, архиепископа Иоанна Максимовича (1697–1712).

Без сомнения, чудесные исцеления от мощей святителя Феодосия продолжались беспрерывно, но они не записывались, потому что не было на это прямого распоряжения. Переходя из уст в уста, сказания о чудесах укрепили в народе глубокую уверенность в святости архиепископа Феодосия и в том, что молитвы его сильны и действенны перед Богом. С начала XIX столетия благоговейное чествование святителя Феодосия как благодатного чудотворца заметно усиливается.

9 сентября 1896 года по определению Священного Синода мощи святителя Феодосия были открыты, положены в серебряную раку и помещены между колоннами на правой стороне Спасо-Преображенского собора.

Страдание святой мученицы Дорофеи

6 февраля

В III столетии, когда жестоко преследовали христиан, жила в городе Кесарии молодая христианка по имени Дорофея. Она была очень хороша собой; мудрость ее удивляла всех, знавших ее; но в особенности отличалась она добродетелями христианскими и ревностью к закону Господню. Она не захотела вступить в брак, а, совершенно посвятив себя Богу, старалась угождать Ему добрыми делами и праведной жизнью.

Саприкий, игемон, или правитель, Каппадокийской области, призвал на суд Дорофею, как христианку. Девица, молясь Богу и испросив Его всесильной помощи, безбоязненно предстала пред правителем. Он начал убеждать ее принести жертву богам, как то повелевал царь. Девица отвечала, что Бог, Царь Небесный, повелел поклоняться Ему одному и что она исполнит Его закон и не станет поклоняться идолам. Правитель грозил ей жестокими мучениями, если она не отречется от веры своей.

– Мучения эти временные, – отвечала Дорофея, – муки же геенские вечны, спасусь вечных мук, если не устрашусь временных. Я помню слова Господа моего: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в геенне» (Мф. 10:28).

Правитель велел поставить Дорофею на место мучений, надеясь, что она убоится мук и согласится отречься от веры своей, но девица говорила ему:

– Зачем медлишь и не велишь мучить меня! Дай мне скорее увидеть Того, за Которого я не боюсь страдать и умереть.

– Кто же это? – спросил правитель.

– Христос, Сын Божий, – отвечала девица.

– Где этот Христос?

– Всемогуществом Божества Своего Он вездесущ, – отвечала Дорофея, – человечеством же Он на небесах, одесную Отца Своего. С Отцом и с Духом Святым Он есть единый Бог. Он призывает нас в рай, где радость вечная, где сады вечно цветут, плоды всегда зреют и души святых веселятся о Христе. Уверуй словам моим, Саприкий, и избавишься от погибели, и войдешь в рай небесный.

Но слова святой не вразумили Саприкия; он продолжал увещевать ее поклониться богам, выйти замуж и тем спасти жизнь свою, но девица решительно отвечала ему: «Не принесу жертвы идолам, ибо я христианка; не выйду замуж, ибо я невеста Христова. Вера моя введет меня в рай и в чертог Жениха моего». Видя, что увещания его бесполезны, Саприкий велел жестоко девицу мучить.

После этого правитель придумал другое средство, чтобы склонить Дорофею к отречению от веры. В Кесарии жили две сестры, Христина и Каллиста, которые прежде были христианками, но отреклись от веры своей из страха мучений. За отречение свое они получили от язычников много денег и жили в богатстве и роскоши, среди суетных удовольствий. Саприкий понадеялся, что пример его подействует на Дорофею. Он отправил к ним девицу, обещав им богатые дары, если они склонят ее к отречению. Дорофея провела у них несколько дней, и они усердно уговаривали ее последовать их примеру, представляя ей, с одной стороны, все радости житейские, с другой – мучительную смерть.

– Не губи ты в муках сию радостную жизнь, – говорили они, – спаси себя от преждевременной смерти, послушайся совета нашего.

– Послушайтесь лучше вы совета моего, – отвечала им Дорофея, – покайтесь в отречении вашем и обратитесь снова ко Христу. Господь наш бесконечно благ и милостиво приемлет тех, которые искренно обращаются к Нему.

– Что нам уже думать о Христе? – говорили сестры. – Мы погубили свою надежду на Него, отрекшись от Христа, и не можем возвратиться к Нему.

– Вы тяжко согрешили, поклонившись идолам, – отвечала Дорофея, – но еще более грешите, отчаиваясь и сомневаясь в милосердии Господнем. Он может и хочет исцелить ваши раны. Потому Он и называется Искупителем, что искупает нас от греха, и Спасителем, что спасает нас и врачует наши душевные болезни. Обратитесь к нему всем сердцем и не сомневайтесь в Его милосердии.

Услышав эти слова, обе сестры с рыданием пали к ногам Дорофеи и просили ее помочь им своими молитвами. Как видно, среди богатства и безопасности они не имели высокого блага – покоя душевного. Им пользуются только те, кто твердо уповает на Господа; а променяв Христа на временные блага, они не смели не только надеяться на Него, но и думать о Нем. Слова Дорофеи еще более пробудили в них голос совести, но вместе с тем и исполнили души их надеждой. Они начали молиться; Дорофея стала на колена и тоже молила Бога, да приимет Он их покаяние. «Боже милостивый! – говорила она. – Ты не хочешь смерти грешника, но покаяния и исправления его. Ты сказал, что на небесах силы небесные радуются об одном кающемся грешнике! Яви же милость Твою этим заблудившимся овцам и, как Пастырь добрый, приими их вновь в ограду Твою!» Сестры молились со слезами и сокрушением сердечным; Господь услышал молитву их и даровал им силу доказать на деле раскаяние свое.

Через несколько дней Саприкий призвал к себе Дорофею и двух сестер. Отведя Христину и Каллисту в сторону, он спросил у них, склонили ли они Дорофею к отречению; но сестры отвечали ему: «Мы сами заблуждались, мы сами согрешили, когда из страха мучения отреклись от Христа. Но Господь дал нам покаяние, и мы молим Его простить нам тяжкий грех наш».

Саприкий рассердился, велел связать сестер и предать их сожжению. Они твердо вынесли мучение и взывали к Господу: «Господи Иисусе Христе, приими покаяние наше и подай нам прощение!» Дорофея с радостью смотрела на подвиг их, говоря им о награде, которая ожидает их на небесах. Так скончались сестры и восприяли мученический венец. После кончины Христины и Каллисты Саприкий велел жестоко мучить Дорофею. Среди страшных страданий лицо мученицы сияло неизреченной радостью.

– Чему радуешься? – говорил ей озлобленный Саприкий.

– Во всей жизни моей не было для меня более радостного дня, – отвечала святая, – Бог помог мне снова обратить к нему две души, которые ты, с помощью диавола, отвратил было от Господа. О них ныне великая радость на небесах. Радуются и торжествуют ангелы и все силы небесные, апостолы, пророки и мученики святые. Что медлишь, Саприкий? Дай мне скорее возрадоваться на небесах с теми, с которыми я плакала на земле.

Тогда Саприкий велел еще усилить мучения Дорофеи; опаляли ее огнем, били ее по лицу; она все переносила с радостным спокойствием. Наконец правитель, потеряв надежду, что она отречется от веры своей, осудил ее на казнь. Когда святая услышала смертный приговор, она радостью воскликнула: «Благодарю Тебя, Господи, что призываешь меня в рай Твой и вводишь в пресветлый Твой чертог!» Повели ее на казнь.

Рассказывают, что, когда вели святую на смерть, один языческий ученый, по имени Феофил, смеясь над нею, ибо считал безумием веру ее, закричал ей вослед: «Послушай, невеста Христова, пришли мне плодов и цветов из рая Жениха твоего!» – «Воистину пришлю», – кротко отвечала девица. Придя на место казни, она упросила палача, чтобы он дал ей время помолиться, и, когда она окончила молитву, ей явился ангел Божий в образе светлого отрока, державшего в руках цветы и плоды. «Отнесите это Феофилу», – сказала святая. После этих слов она преклонила голову под меч, и чистая душа ее взлетела к Господу, Которого так пламенно любила.

В тот же день Феофил, собрав друзей и товарищей своих, рассказывал им, смеясь, шутку свою. Он говорил им: «Нынче, когда вели на смерть Дорофею, которая называла себя невестой Христовой и уверяла, что идет в рай небесный, я сказал ей: „Невеста Христова, пришли мне цветов и плодов из рая Жениха твоего», и она мне ответила, что пришлет». Все смеялись, но вдруг Феофилу явился отрок светлый и прекрасный, державший в руках три яблока и три розана; он подал их Феофилу и сказал: «Дорофея, по обещанию своему, присылает тебе это из рая Жениха своего». С этими словами отрок удалился, а в руках у Феофила остались плоды и цветы. Феофил смутился и воскликнул: «Истинный Бог есть Христос!»

«С ума ли ты сошел, Феофил?» – говорили изумленные приятели. Но Феофил показал им цветы и плоды, напоминал им, что в эту пору, зимой, вся Каппадокия покрыта снегом и в ней не растут ни цветы, ни плоды. «Блаженны верующие во Христа и страдающие ради имени Его! – воскликнул он в заключение речи своей. – Ибо Он есть Бог истинный, и верующие в Него воистину премудры!» Товарищи его с изумлением внимали его словам; наконец, видя, что Феофил продолжает славить Бога истинного, некоторые из язычников донесли на него правителю. Правитель призвал его к себе. Феофил исповедовал бесстрашно Иисуса Христа.

– Дивлюсь, – сказал правитель, – как ты, человек мудрый и ученый, вдруг хвалишь имя Того, Которого хулил до сих пор.

– Поэтому и познал, что Он истинный Бог, что так внезапно отвратил меня от заблуждений и дал мне узнать путь правды, – отвечал Феофил.

Правитель старался отклонить его от веры, но Феофил продолжал с твердостью исповедовать Христа.

– Я доселе заблуждался, – говорил он, – и потому хулил имя Христа; ныне же каюсь в прежних грехах и хулениях. От всего сердца верую в бессмертного Христа, Сына Божия, и исповедую имя Его святое.

– Я вижу, что ты желаешь погибнуть злой смертью, – сказал правитель.

– Напротив, я желаю обрести благую жизнь, – отвечал Феофил.

– Перед смертью я предам тебя жестоким мучениям, – говорил правитель.

– Я желаю умереть за Христа Бога.

– Вспомни о жене и о детях своих, – говорил правитель, – не великое ли безумие самовольно идти на мучение и казнь?

– Не безумие, а мудрость великая – не бояться временных мук и искать жизни вечной, – говорил Феофил.

– Неужели же ты любишь мучения более спокойствия и смерть более жизни? – спросил правитель.

– Я боюсь не мучений и смерти, – отвечал Феофил, – но тех мук, которые не имеют конца, и той смерти, которая ведет за собой вечную казнь.

Тогда правитель, видя, что увещания бесполезны, велел повесить Феофила на дерево и жестоко бить, а мученик радовался, что страдает за Господа, и благодарил Бога. Правитель велел еще усилить мучения: рвать тело его железными когтями и опалять его огнем; но среди страданий лицо Феофила сияло радостью, и он продолжал исповедовать имя Христа. Наконец его осудили на смертную казнь. Феофил преклонил голову под меч и со словами: «Благодарю Тебя, Христе, Боже мой» – отошел к Господу.

В тот же день память святого Вукола, поставленного святым Иоанном Богословом в епископа Смирнского.

Память преподобного Парфения, епископа Лампсакийского

7 февраля

Преподобный Парфений, епископ Лампсакийский, родился в Мелитополе и в детстве не получил образования; но, усердно молясь в церкви и слушая внимательно чтение священных книг, возлюбил Господа всем сердцем и старался исполнять Его заповеди и помогать нуждающимся; сам он был беден, ловил рыбу в ближнем озере и, продавая ее, помогал бедным. Господь сподобил молодого Парфения благодати Своей и дал ему силу целить недуги призыванием имени Его. Епископ Мелитопольский, узнав об этом, призвал Парфения, позаботился о его образовании и впоследствии посвятил его в пресвитеры. Святой Парфений стал еще усерднее служить Богу и помогал ближним, пользуясь чудотворной силой. Он был избран в епископы города Лампсака, пас верно паству свою и творил много чудес.

В тот же день память преподобного Луки Элладского. Он был сыном бедного земледельца и с ранних лет отказывал себе во всем, чтобы помогать неимущим. Он раздавал им пищу свою, снимал с себя одежду и отдавал бедным, часто перенося за то брань и побои от родителей. Пожелав посвятить себя вполне Богу, он сделался иноком и провел всю жизнь в трудах и молитве. Господь сподобил его дара чудотворений. Он скончался в середине X века.

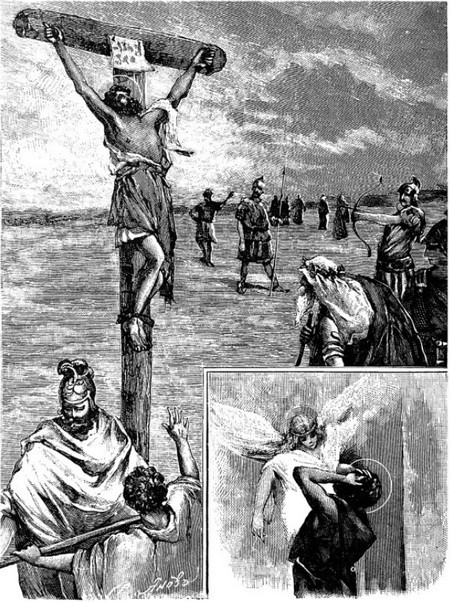

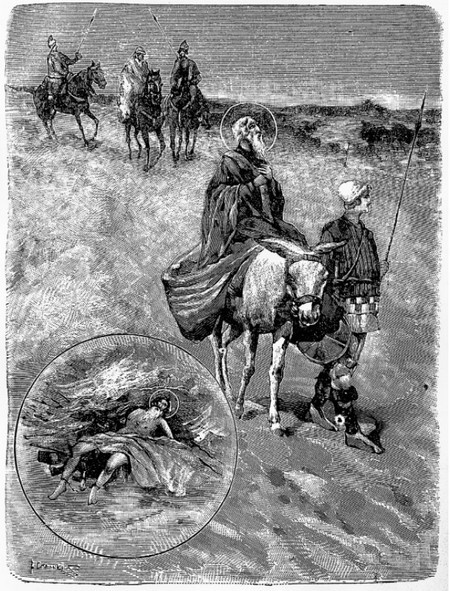

Страдание святого великомученика Феодора Стратилата

8 февраля

В начале IV столетия, при императорах Константине и Ликинии, Феодор, родом из Евхаит, славился в стране своей добродетелью, мудростью и храбростью. Страшный змей опустошал окрестности города, все боялись подойти к пропасти, в которой гнездилось чудовище; но молодой Феодор, призвав имя Бога, ибо был христианин, вооружился мечом и умертвил змея. С этих пор слава его особенно возросла; он был назначен стратилатом, или воеводой, в город Ираклию, близ Черного моря. Феодор мудро правил вверенным ему городом; и многие, видя его добродетели, его кротость и правосудие, славили Бога, Которому он служил, и принимали веру Христову.

Это дошло до императора Ликиния, который правил восточной частью империи, где находился город Ираклия. Хотя в первые годы царствования своего Ликиний издал вместе с Константином несколько указов, благоприятствовавших христианам, но в душе он ненавидел христиан и стал впоследствии строго преследовать их. Услышав, что Феодор обращает многих ко Христу, он послал звать его к себе в Никомидию.

Скрывая гнев свой, Ликиний поручил посланным обращаться ласково с Феодором; они говорили ему: «Приди в Никомидию к царю; он любит тебя, ибо много слышал о храбрости твоей и о мудрости твоей, он очень желает тебя видеть, чтобы наградить тебя дарами и почетом».

Феодор легко понял, в чем дело. Он не боялся умереть за веру свою, но ему хотелось принять мученичество в своем городе, чтобы примером своим утвердить в вере вновь обращенных. Поэтому он написал царю и просил его самого приехать в Ираклию.

Ликиний согласился. В сопровождении сановников двора своего и многочисленных воинов он отправился в Ираклию и велел нести за собой идолов золотых и серебряных.

В эту самую ночь чудное явление предвестило Феодору, что близко время подвига его. Во время молитвы вдруг небесный свет осиял его, и он услышал голос, говоривший ему: «Дерзай, Феодоре, Я с тобою!» Феодор понял, что ему скоро надо будет страдать за имя Христово, и сердце его исполнилось радости.

Между тем царь подходил к городу. Феодор, узнав о его приближении, вошел в комнату свою и, став на колени, усердно молился Богу. «Господи Боже истинный! – говорил он. – Не оставляющий Своей помощью тех, которые уповают на Тебя! Яви мне милость Свою и сохрани меня от искушений врага! Укрепи меня и дай мне силу стоять мужественно за имя Твое и, если нужно, положить жизнь мою за Тебя, умершего ради нашего спасения!»

Укрепившись молитвой, Феодор надел богатую одежду, сел на коня и выехал с гражданами и воинами навстречу царю, которому почтительно поклонился. Ликиний принял Феодора милостиво, при звуке музыки труб и литавр въехал он торжественно в город.

На следующий день царь сел на престол, приготовленный для него на площади, посреди города. Оруженосцы и сановники окружили его; он обратился к Феодору и стал хвалить и мужество, и красоту его, и мудрость его распоряжений, и порядок, который нашел в городе. Вслед за этим он повелел ему принести жертву богам перед всем собранным народом. Феодор упросил царя отложить это жертвоприношение на два дня и на это время позволить ему взять идолов к себе домой. Ликиний согласился; отнесли золотых и серебряных истуканов в дом Стратилата, который в ту же ночь раздробил их на части и эти части потом раздал нищим.

По прошествии двух дней царь, вновь собрав народ на площади, призвал Феодора и сказал ему: «Премудрейший Феодор, любимый наш воевода! Вот настал день празднества и жертвоприношения. Принеси же жертву богам, чтобы весь народ, видя благочестие твое, служил им с большим усердием». Прежде чем Феодор успел ответить царю, один из воинов подошел к Ликинию и сказал ему:

– Государь! Тебя обманывает Стратилат. Я вчера видел золотую голову одного из богов у нищего, который сказал мне, что он получил ее от Феодора.

Царь был так поражен этим известием, что долго в недоумении молчал.

– Этот воин говорит правду, – сказал Феодор. – Я действительно сокрушил богов твоих, и хорошо сделал. Как могут они помочь тебе, когда сами не могли спастись от разрушения?

Долго Ликиний не мог от гнева выговорить ни одного слова, но наконец разразился страшными угрозами на Стратилата; но тот спокойно отвечал: «За что гневаешься, государь? Я доказал тебе ложность богов твоих; если бы они были истинными богами, почему не послали они огня с неба, чтобы истребить меня, когда я разрушил их? Я не боюсь гнева твоего и радуюсь гибели кумиров твоих. Ты поклоняешься богам ложным, я же поклоняюсь Богу живому, вечному и Его одного славлю».

Ликиний приказал жестоко бить Феодора воловьими жилами и, глумясь над его страданиями, говорил ему: «Что же, Феодор, избавил ли тебя Бог твой?» Феодор спокойно отвечал: «Делай что хочешь; ни скорбь, ни гонения, ни страдания, ни самая смерть не лишат меня любви Христовой». Ликиний не мог понять, что Господь Бог невидимо, но всемогущей силой помогал страдавшему за имя Его; ибо что, если не благодать Господа, дает твердость немощному естеству нашему терпеливо переносить страдания? Не видя помогающего, Ликиний глумился над могуществом Бога. В ярости своей он велел еще сильнее мучить Стратилата, бить его оловянными прутьями, опалять его огнем, острыми черепицами тереть раны его. Святой все переносил с терпением, повторяя только: «Слава Тебе, Боже мой!» После долгих истязаний заключили его в темницу и в продолжение пяти дней не давали ему есть.

Между тем Ликиний велел приготовить крест и по прошествии пяти дней вывел святого из темницы, чтобы распять его. Пригвоздили руки и ноги его ко кресту, и воины по повелению Ликиния стреляли из лука в лицо его и выкололи ему глаза. При страдании Феодора присутствовал верный служитель его Авгарь, который записывал все происходившее. Видя господина своего изнемогавшего, он с плачем пал к ногам его, прося его благословения и последнего слова. «Авгарь, – сказал ему мученик, – запиши все мои страдания и день кончины моей». Потом он обратился с молитвой к Господу и излил перед Ним скорбь души, изнемогавшей от страданий. «Господи! – говорил он. – Ты обещал мне быть со мной; зачем же Ты оставил меня ныне? Меня растерзали Тебя ради; выкололи мне глаза, уязвили лицо, ранами покрыли тело мое. Вся плоть моя раздробилась, и одни кости висят на кресте сем. Помяни меня, Господи, страдающего ради имени Твоего, и приими дух мой, ибо отхожу от жизни сей». После этих слов мученик умолк. Ликиний, полагая, что он скончался, удалился к себе и велел оставить тело на кресте.

В первую22 стражу ночи ангел Божий явился Феодору; сняв его со креста, он исцелил раны его и сказал ему: «Радуйся и укрепляйся благодатью Господа нашего Иисуса Христа, ибо с тобой Господь Бог; зачем сказал ты, что Он оставил тебя? Соверши подвиг твой, и приидешь ко Господу принять уготованный тебе венец бессмертия!» Сказав это, ангел сделался невидимым, а святой мученик Феодор, исцеленный и укрепленный благодатью Божией, стал громко славить Господа.

Рано поутру царь послал двух сотников, Антиоха и Патрикия, снять с креста тело Стратилата. Он имел намерение положить его в оловянный ящик и бросить в море; ибо не хотел, чтобы тело мученика досталось христианам, которые благоговейно чтили останки умерших за Христа. Каково же было удивление посланных, когда они увидели Феодора, сидящего у подножия креста и громко славящего имя Господа! Патрикий, изумленный чудом, познал силу Господа и воскликнул: «Велик Бог христианский и нет Бога другого!» Оба сотника, подойдя к Феодору, сказали ему: «Молим тебя, мученик Христов, приими нас; от сего часа и мы христиане». Вместе с сотниками уверовали и пришедшие с ними семьдесят воинов.

Ликиний, узнав об этом, послал одного из главных начальников, по имени Сикст, и триста воинов, чтобы взять всех уверовавших; но и посланные обратились к Богу, видя чудеса, творимые Феодором. Около него собралось множество народа, который восклицал: «Един Бог, Богхристиан!» – и с гневом порицал Ликиния. Но Феодор усмирял волнение народа и проповедовал покорность и кротость, указывая на пример Христа, Который среди страданий молился за мучителей Своих. Он учил обратившихся закону Божию, одним прикосновением руки исцелял больных, и число верующих умножалось с каждым часом. Все они окружили его, внимая его учению, а христиане, находившиеся в толпе, ободряли прочих и восклицали: «Даже до смерти подвизайтесь о истине, и Господь Бог поборет по нас» (Сир. 4:32).

Один из близких царю людей пошел к Ликинию и объявил ему, что весь город оставляет богов и обращается к Тому, Которого проповедует Феодор. Ликиний послал палача, чтобы взять Феодора и предать его казни. Народ с яростью бросился на палача, чтобы убить его, но Феодор усмирил волновавшуюся толпу, говоря: «Подобает мне идти к Господу моему Иисусу Христу». Помолившись и благословив уверовавших и служителя своего Авгаря, он отдался в руки палача и с покорностью пошел на казнь. Все христиане со свечами и кадилами сопровождали тело его до места погребения. Впоследствии оно было перенесено в родной город святого великомученика Евхаиты.

Авгарь, присутствовавший при страданиях святого Феодора, записал все, что видел, дабы сохранилась память о святом мученике и дабы прочие христиане почерпнули из этого повествования благой пример и твердое упование на Бога, не оставляющего Своей помощью тех, которые право веруют в Него и с самоотвержением исповедуют святое имя Его.

Страдание святого мученика Никифора

9 февраля

В городе Антиохии священник по имени Саприкий и мирянин по имени Никифор, христиане, были связаны между собой тесной дружбой. В таком согласии прожили они несколько лет; но дух злобы, от которого приходят все грешные мысли, вражда и зависть, возмутил мир, господствовавший между друзьями, они рассорились, и страшная вражда заменила прежнюю дружбу. Через некоторое время, однако, Никифор, поняв, как грешны и неугодны Богу чувства вражды, пожелал помириться с Саприкием, но Саприкий об этом и слышать не хотел. Напрасно Никифор прибегал к посредничеству общих приятелей, напрасно он сам со слезами умолял Саприкия простить ему, если он в чем виноват, и возвратить ему прежнюю дружбу. Он напоминал ему, что Иисус Христос, Которому они служат, заповедал нам любить друг друга и прощать обиды. Но Саприкий упорствовал во вражде своей, забывая, что Господь не приемлет молитвы тех людей, которые хранят в сердце своем злобу на ближнего. Саприкий не хотел и слышать о Никифоре, и, когда тот со слезами падал к ногам его и молил его о примирении, он молча уходил прочь и не хотел даже взглянуть на прежнего друга своего.

Это было в середине III столетия. Настало тяжкое гонение на христиан. Саприкий, как священник, был взят одним из первых и приведен на суд к правителю. Он безбоязненно исповедал пред ним веру свою.

– Наши цари, Валериан и Галлиен, – сказал правитель, – повелевают, чтобы все, называющие себя христианами, принесли жертвы богам или были преданы мучительной смерти.

– Я христианин, – отвечал Саприкий, – поклоняюсь одному истинному Богу, Создателю мира, и не могу поклониться идолам, которые сами – создания рук человеческих.

Правитель велел жестоко мучить Саприкия; с необычайной твердостью вынес Саприкий ужасные страдания и говорил правителю: «Ты имеешь власть только над телом моим; дупгуже мою хранит Бог, создавший ее!» Правитель, видя, что мучения не склоняют Саприкия к отречению от веры, осудил его на смертную казнь.

Повели пресвитера на казнь. Вдруг шествие было остановлено Никифором. Припав к ногам Саприкия, он говорил ему: «Мученик Христов, прости меня, если я виноват перед тобой!» Но Саприкий с гневом отвернулся и продолжал путь свой. Никифор вновь обратился к нему: «Мученик Христов! – повторял он. – Прости меня, если я, как человек, согрешил перед тобой. Ты скоро примешь венец мученичества от Христа, ибо не отрекся Его и твердо исповедовал имя святое Его. Прости меня перед смертью твоей!»

Но Саприкий не захотел и отвечать Никифору: так сильна была его вражда. Воины, которые вели его на казнь, удивлялись, как может человек перед смертью своей хранить столько злобы и ненависти. Они говорили Никифору:

– Этот человек идет на смерть; он уже тебе вредить не может. К чему так настоятельно просить тебе у него прощения?

– Вы не знаете, чего я желаю от исповедника Христова, – отвечал Никифор, – но Бог это знает.

Когда пришли на место казни, Никифор в третий раз сказал Саприкию: «Молю тебя, мученик Христов, прости меня, если я, как человек, согрешил против тебя. Писано: „Просите и дастся вам“ (Мф. 7:7). Я прошу у тебя прощения».

Но и тут Саприкий остался неумолим, не внял молению брата, не смягчил гнева своего; и Господь наказал его за его жестокосердие. Сказано в Евангелии: «Отпустите и отпустится вам; в нюже меру мерите, возмерится вам» (Мф. 7:2). Господь, Судия праведный, исполнил слова эти над Саприкием. Он отнял у него благодатную силу, укреплявшую его среди мучений, и сердце Саприкия, немилосердное и жестокое, исполнилось вдруг робостью и малодушным страхом смерти. Когда пришлось ему склонить голову под меч, он вдруг отрекся от Христа и воскликнул громким голосом: «Не убивайте меня! Я сделаю все, что повелевают цари: поклонюсь богам и принесу им жертву».

Эти слова ужаснули Никифора. «Что делаешь, брат возлюбленный! – воскликнул он. – Опомнись, не отрекайся от Господа нашего, не губи венца небесного, который ты сплел себе многими страданиями. Ты уже стоишь у двери чертога Христова, и Господь воздаст тебе жизнь вечную за временную смерть, которую приимешь за имя Его!» Но увещания Никифора остались бесполезны. Как Саприкий затворил сердце свое для голоса любви и милосердия, так оно теперь оставалось закрыто и для спасительных советов и внимало только внушениям страха и малодушия. Он повторил отречение свое. Тогда Никифор, обратившись к воинам, воскликнул: «Предайте меня казни; я христианин!» Один из воинов отправился к правителю и сообщил ему, что Саприкий отрекся от Христа, но другой объявляет себя христианином и готов умереть за веру свою. Правитель велел освободить Саприкия, а Никифору отсечь голову. Никифор радостно склонил голову под меч.

Как поучителен для каждого из нас пример Саприкия, лишенного благодати Бога и всесильной помощи Его зато, что не исполнил заповеди Господней, которая повелевает нам любить ближних и прощать им согрешения и обиды! Оставленный Богом и лишенный Его милости, Саприкий не мог уже довершить начатого им подвига, ибо мы сильны не сами собой, а Богом, Который подает крепость и силу. Правда, не все мы призваны доказать нашу веру трудными подвигами, великими и громкими делами: это участь очень немногих; но все мы призваны исполнять ежедневные христианские обязанности: все мы можем служить и помогать ближним, прощать обиды, сносить терпеливо оскорбления и разные мелкие неприятности. Исполнением этих ежедневных обязанностей мы можем доказать нашу любовь к Богу, приобрести постоянное внимание к Его закону, сделаться угодными Господу, Который, видя наше усердие и веру, даст нам всесильную помощь Свою. Без нее мы слабы и немощны и не можем перенести, как следует, испытаний, выпадающих на долю каждого из нас, не можем твердо устоять против искушений и не падать духом перед опасностью.

Память священномученика Харалампия, епископа Магнезии

10 февраля

Харалампий пострадал в начале III века, при римском императоре Септимии Севере. Он был епископом в городе Магнезии, в Малой Азии. Не страшась гонения, он смело проповедовал Бога истинного и старался отвратить людей от поклонения идолам. Он говорил: «Царь мой Иисус Христос послал пророков и апостолов, чтобы все люди вразумились проповедью их святой и шли неуклонно путем правды. Поклоняющиеся идолам предают души свои смерти; Иисус же Христос пророками и апостолами послал нам слова небесной жизни, которыми расточатся враги наши и погибнет сила бесовская. Следует же верить словам, указывающим путь жизни вечной, а не приставать к делам, приносящим душе гибель вечную».

Власти языческие схватили святого епископа, привели его к судье, который долго увещевал его поклониться идолам; епископ решительно отказался отречься от Господа Бога, и тогда предали его страшным истязаниям. Терзали тело его железными когтями, но старец с терпением и мужеством переносил страдание и говорил мучителям: «Благодарю вас, что, терзая ветхое тело мое, обновляете дух мой, желающий облечься в новую, вечную жизнь».

Видя изумительную твердость старца и чудесные явления силы Божией, множество язычников уверовало. Стали они славить Бога истинного, и многие из них были осуждены на смертную казнь. Чудесно исцеленный от ран своих, святой епископ призывал язычников к разумению истины, исцелял больных и силой Божией творил чудеса. По повелению императора он был осужден на смертную казнь, но отошел к Господу прежде, чем его коснулся меч палача.

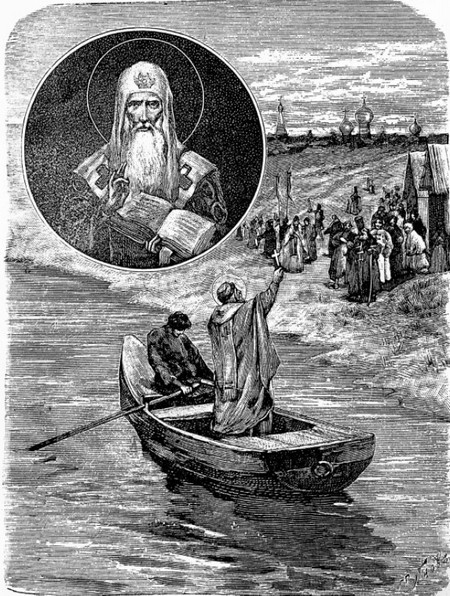

Память священномученика Власия

11 февраля

Святой Власий, с юности служивший Богу, был епископом в каппадокийском городе Севастии. Когда при Диоклетиане началось жестокое гонение на христиан, епископ увещевал к терпению страдающих, посещал заключенных в темницах и утешал их словами любви и веры. Во время этого гонения многие из севастийских христиан претерпели мучения; многие удалились в пустыни и леса, ожидая там прекращения бедствия. Тогда и Власий, видя, что в городе почти не оставалось христиан, удалился и поселился в пещере, в горе, называемой Аргеос. Там он проводил дни в молитве, труде и строгом воздержании. Только дикие звери разделяли одиночество праведного; они подходили к нему, останавливались у входа в пещеру, когда он стоял на молитве, и Власий, выходя, ласкал их, клал на них руки и даже лечил их болезни и раны. В этой отдаленной пещере скрывался Власий во время гонения Диоклетиана и в начале гонения Ликиния.

В царствование Ликиния воины, посланные правителем страны в пустыню на ловлю диких зверей, пришли однажды к горе Аргеос. У пещеры, где обитал святой Власий, они увидели множество зверей и, подойдя ближе, нашли и старца, стоявшего на молитве. Не сказав святому ни слова, они возвратились к правителю и объявили ему о том, что видели. Правитель послал их вновь в пустыню, чтобы они привели к нему скрывавшихся христиан, которых найдут.

Воины пошли и объявили Власию о приказании правителя. Власий, спокойно выслушав их, сказал: «Хорошо, дети мои, пойдемте; Господь вспомнил обо мне. Он в эту ночь явился мне трижды и сказал мне: „Встань и принеси Мне жертву, по обычаю священства твоего"».

Власий отправился с воинами и дорогой обратил многих из спутников своих к истинному Богу, объясняя им с кротостью и любовью закон Господень и силой Божией творя чудеса. Множество народа стекалось к нему по пути, принося больных и прося его помощи, и Власий, добрый и милосердный ко всем, оказывал помощь не только людям, но еще и животным. Одна бедная вдова, упав к ногам его, рассказала ему со слезами, что волк похитил у нее последнего поросенка. Власий улыбнулся и сказал ей: «Не плачь, возвратится поросенок твой цел и невредим». Действительно, к удивлению и радости убогой вдовы, волк принес назад свою добычу. У нас и поныне святой Власий почитается покровителем животных.

Когда в Севастии святого Власия привели на суд, правитель старался сперва ласковыми увещаниями склонить его к отречению, но Власий ответил ему решительно, что не поклонится идолам; тогда правитель велел жестоко бить его. Власий с твердостью перенес истязание и говорил правителю: «Напрасно думаешь ты мучениями отклонить меня от Божия исповедания. Я имею Иисуса Христа, укрепляющего меня, делай со мной, что хочешь!»

После истязания Власий был отведен в темницу. Бедная вдова, которой он помог, узнав об этом, заколола своего поросенка, сварила голову его и ноги и, обложив блюдо овощами и плодами, принесла блюдо святому в темницу. Он с радостью видел ее благодарность, принял приношение и благословил ее. Он повелел ей ежегодно совершать память по нем и обещал ей, что на доме ее пребудет благословение Божие.

Через некоторое время Власия привели вновь к правителю.

– Если не принесешь жертвы богам, то погибнешь в жестоких мучениях, – сказал ему правитель.

– Боги, не сотворившие неба и земли, да погибнут, – отвечал Власий. – Смерть же, которой ты мне угрожаешь, исходатайствует мне жизнь вечную.

Правитель, видя его непреклонность, велел снова жестоко мучить его. Повесили его на дерево и терзали его тело железными орудиями, но святой, твердо перенося мучения, говорил правителю:

– Думаешь ли страданиями устрашить меня, имеющего помощника в Иисусе Христе? Не боюсь видимых мук, ибо взираю на будущие блага, обещанные Господом любящим Его.

Правитель велел снять мученика с дерева и отвести его в темницу. Когда вели его, за ним следовали семь благочестивых жен, которые с благоговением собирали падающие от ран его капли крови. Служители правителя, видя это, схватили их и привели на суд, говоря: «И они христианки». Правитель повелел им принести жертву богам. Благочестивые жены, чтобы дать идолопоклонникам спасительный урок о суете идолов, притворились готовыми исполнить повеление правителя, только просили его позволить им прежде помыться в ближайшем озере и взять с собой идолов для поклонения им там же. Охотно отпуская их под стражей, правитель вручил им и идолов. Святые жены, взяв идолов, побросали их в озеро. Правитель, услышав об этом, призвал святых жен и, чтобы устрашить их и склонить к отречению, велел принести страшные орудия казни и разложить их на одной стороне, на другой же стороне положить богатые одежды и украшения и, указывая на те и другие, говорил женам: «Изберите, что желаете: поклонитесь богам и принесете им жертвы – спасете жизнь свою и будете украшаться этими драгоценными нарядами; если же не захотите поклониться богам, то погибнете в жестоких мучениях».

Одна из женщин, с которой было двое детей, взяла драгоценную одежду и бросила ее в огонь; дети же говорили матери своей: «Честная мать наша, не оставь нас погибнуть на земле, но как ты в младенчестве питала нас молоком твоим, так и ныне приобщи нас к трапезе и насыти нас Царствия Небесного».

Тогда, убедившись, что христианки не соглашаются отречься от Христа, правитель велел жестоко мучить их: терзали тела их железными орудиями. Но ангел Божий явился им и укреплял их, говоря: «Не бойтесь, но продолжайте подвиг ваш. Как хороший, усердный работник, который, начав жатву, кончает ее и, окончив, принимает награду от господина и возвращается, радуясь, в дом свой, так и вы подвизайтесь, да приимите от Спасителя вечную бессмертную жизнь».

Правитель велел бросить мучениц в огонь, но они вышли оттуда невредимы и продолжали с твердостью свидетельствовать о Господе. Наконец велено было отсечь им головы мечом. Перед казнью они встали на колена и молились, говоря: «Слава Тебе, великому Богу нашему! Слава Тебе, Христе, царствующему вовеки и призвавшему нас на путь благостыни Твоей, сподобившему нас отступить от тьмы и прийти к истинному и сладкому свету Твоему! Молим Тебя, Господи, причти и нас к святой первомученице Фекле и прими молитвы о нас святого отца нашего Власия, наставившего нас на путь истинный!» Окончив молитву свою, семь святых мучениц были усечены мечом.

Власия третий раз привели на суд; он продолжал хранить ту же непоколебимую твердость.

– Терзай тело мое, как хочешь, – говорил он правителю, – над душой же моей властен один Бог.

– Поможет ли тебе Христос твой, если я велю бросить тебя в озеро? – сказал правитель.

– И на воде явится сила Бога моего, – отвечал Власий.

Правитель исполнил угрозу свою; но Власий, брошенный в озеро, пошел по воде, как посуху. Достигнув середины озера, он сел и обратился к воинам, убеждая их сделать то же силой богов их. Шестьдесят восемь воинов, призвав богов своих, решились идти, но потонули в озере. Ангел же Господень явился святому и сказал ему: «Исполненный благости архиерей Божий, сниди с воды и прими уготованный тебе венец от Бога». С лицом, озаренным чудным светом, священномученик вновь пришел на берег. Правитель, обвинив его в смерти шестидесяти восьми воинов, осудил его на смертную казнь.

На месте казни святой сперва помолился о всем мире, о тех, которые по смерти его будут чтить его память, и, получив от Христа обещание, что прошение его будет исполнено, склонил голову под меч. С ним казнили и двух отроков, сыновей одной из семи мучениц.

Житие святого Мелетия, архиепископа Антиохийского

12 февраля

В IV веке распри и различные ереси возмущали спокойствие Церкви. В особенности распространилась ересь Ария, который отвергал единосущие Сына Божия с Богом Отцом. Отвергнутая и осужденная Никейским Вселенским собором, эта ересь нашла, однако же, много последователей. Император греческий Констанций, один из сыновей Константина Великого, был склонен к арианству и преследовал епископов, не согласных с ним. Во многих городах было по два епископа, народ и духовенство приставали то к одному, то к другому, и попеременно торжествовало то православие, то арианство. Но сами ариане разделялись на две секты – чистых ариан и полуариан, которые враждовали между собой. Везде вражда, мщение и часто кровавые распри заменили любовь и мир, завещанные Иисусом Христом.

Среди этих трудных обстоятельств Мелетий, родом из Армении, бывший епископом Севастийским, был единодушно избран архиепископом в Антиохию. На это избрание согласились и ариане, которых в Антиохии было больше, нежели православных. Они надеялись в новом архиепископе найти единомышленника себе, но вскоре убедились, что ошиблись в ожиданиях своих. Дней через тридцать после избрания своего Мелетий проповедовал в храме. Все присутствовавшие, православные и ариане, с нетерпением ожидали от него изложения веры его. Мелетий стал прославлять догматы, утвержденные Никейским собором, и исповедовать Иисуса Христа как единосущного Отцу, равного Ему в силе и славе и, как Он, Творца вселенной. Это всенародное исповедание православия сильно рассердило ариан; один из архидиаконов, приверженец лжеучения, приступил к архиепископу и рукой зажал ему рот. Тогда архиепископ, подняв руку, показал народу три перста в знамение Святой Триипостасной Троицы и потом, согнув два пальца, показал один, тем знаменуя Единое Божество. Архидиакон схватил его за руку, и Мелетий стал вновь устами исповедовать и прославлять нераздельную Троицу и единое Божество, увещевая народ твердо и неизменно держаться истины. Рассерженный архидиакон то удерживал руку, то заграждал уста святого, так ревностно проповедовавшего истинную веру.

Православные начали громко выражать радость свою и славить Пресвятую, Единосущную, Нераздельную Троицу; рассерженные же ариане изгнали из церкви архиепископа и стали с тех пор хулить его и называть еретиком.

С твердостью духа Мелетий соединял необычайную кротость и постоянно старался усмирить распри и вражду. Он подавал пастве своей пример всех добродетелей и умел окружать себя людьми достойными. Он посвятил в диакона святого Василия Великого, пришедшего из Иерусалима в Антиохию; предузнав великие дарования святого Иоанна Златоуста, который в то время был еще очень молод, он убеждал его изучать церковное писание, окрестил его и потом назначил чтецом при церкви.

Между тем ариане, видя, что они ошиблись в надеждах своих, убедили императора Констанция низложить святого Мелетия и сослать его в заточение в Армению; сами же избрали себе епископа из ариан. Но все это дело было незаконно, потому что Мелетия, избранного всем собором, нельзя было низложить иначе, как созвав опять собор. Бумага с подписью избравших святого Мелетия хранилась у Евсевия, епископа Самосатского. Ариане уговорили Констанция вытребовать ее у Евсевия, но Евсевий с твердостью сказал посланным: «Общего определения, вверенного мне, я не отдам, разве вверившие его мне соберутся и пожелают этого». Царь, разгневавшись, грозил отсечь правую руку епископа. «Отсеките обе руки, – говорил Евсевий посланным, – но бумаги я не отдам». Твердость епископа устрашила врагов его: они оставили его в покое, но Мелетий был в изгнании до самой смерти Констанция.

После Констанция взошел на престол Юлиан, племянник Константина Великого. Юлиан был воспитан в христианской вере, но в душе ненавидел ее и, как только сделался императором, отрекся от нее и стал с величайшим усердием служить богам языческим. Убедившись, что жестокие гонения не мешают христианскому закону распространяться, Юлиан прибегнул к более хитрым мерам. Он стал оказывать христианам величайшее презрение, закрывал христианские училища, отнимал у церквей доходы их, под предлогом, что христианам простота приличнее, нежели великолепие. Между тем он старался возвысить и очистить язычество. Он предписывал язычникам покаяние в грехах, строгую жизнь, удаление от суетных увеселений, милостыню; учреждал училища, больницы, странноприимные дома; украшал языческие храмы. Этими мерами он думал дать язычникам превосходство над христианами.

Вместе с этим, объявив полную веротерпимость, Юлиан вызвал из ссылки всех изгнанных епископов, как православных, так и ариан. Он надеялся, что спорами своими о вере они сами помогут ему ослабить силу христианского учения. Вместе с другими епископами и Мелетий был возвращен, но он нашел православных разделенными между собой. Одни признавали епископом Павлина, избранного во время его отсутствия, другие, ожидая возвращения Мелетия, отказывались быть в общении с павлинианами. Эти распри огорчали епископа, и он с кротостью старался водворить мир и согласие. Вскоре новое гонение заставило его удалиться из Антиохии.