Письма к Александру Николаевичу Попову

А.Н. Попов, юрист и историк, человек самостоятельного ума и большего просвещения, родился в 1820 году, скончался 16 Ноября 1877 года. Он принадлежал к числу младших приятелей и единомышленников А.С. Хомякова, который узнал его в семействе Елагиных (старший сын их, Василий Алексеевич был ему товарищем по Московскому университету). Попов служил сперва в Министерстве Юстиции, а потом до конца жизни во II Отделении Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, под начальством графа Д.Н. Блудова. Изд.

1. 28 июля (1846 года, из деревни)

Не знаю, что̀ говорят об М. Сборнике журналы Петербургские. Слышу, что О.З.206 бранят его, и не умно; впрочем, это очень неважно. Важнее и досаднее то, что строгость цензуры, вероятно, будет пробуждена статьями Аксакова207. Его неосторожность, которую можно уважать потому, что она отчасти происходит от его смелой откровенности, приобретает ему бесконечные похвалы наших западников. Если бы было в нём поболее рассуждения, он понял бы, что его хвалят особенно за тот вред, который он нам делает, или сделать может, и за то, что он действует в смысле современности страстной (разумеется, почти бессознательно), а не в смысле бесстрастной истины и доброго нашего дела. Я с этого начал письмо, потому что это меня очень за сердце задевает.

Я готовлю последнюю свою статью. В предпоследней я уже сказал, кажется, почти всё; теперь хочу досказать остальное и указать не только на болезнь, но и на единственное средство к её лечению; но боюсь, чтобы напуганная цензура не положила препятствий; а я говорил с бестолковой публикой только для того, чтобы всё высказать. Глупо с нашей стороны давать себе вид политических действователей. По сущности мысли своей мы не только выше политики, но даже выше социализма, который есть не что иное, как вывод и вывод односторонний, из общего воспитания человеческого духа. Признаюсь, я, всегда равнодушный не только к успеху, но даже и к тому, прочтёт ли меня публика и увидит ли моё произведение, я беспокоюсь теперь мыслью, что цензура остановит мою последнюю статью, тем более, что, несмотря на ловкость, приобретённую мною в осторожном выражении своих мнений, многое из основных принципов будет по необходимости не только смело думано, но и смело выражено, без чего оно осталось бы совершенно непонятым. А если статью кончу и статью пропустят, я буду очень счастлив: прощусь с публикой надолго, если не навсегда, и посвящу себя вполне одному своему делу, моей милой и слишком долго оставленной Семирамиде208.

Живу я теперь в деревне; купаюсь, езжу с собаками, стреляю, обыгрываю Василия Александровича Трубникова209на биллиарде, и отпускаю бороду, с которой не хочется расставаться. Что-то вы поделываете? Самарин, как слышно, уехал в Ригу. Если уехал, и будет там жить, то, пожалуйста, пришлите адрес его; также напишите, не известен ли маршрут меньшего Самарина по чужим краям. Панов210 по неосторожности запер у себя рукопись, которую Самарин брался напечатать за границей211. Это было намерение Валуева, и надобно его исполнить, тем более что рукопись очень важная и в России не может быть напечатана, хотя содержит исповедание веры православной на Греческом языке. Если бы знать повернее маршрут Самарина, то можно бы было рукопись к нему переслать или по почте, или с путешественниками за границу. Впрочем, признаюсь, на это мало надежды, и едва ли не придётся ждать путешествия другого какого-нибудь из благонамеренной братии.

Прощайте покуда, любезный Александр Николаевич; я от вас писем не прошу, будучи сам ленивый корреспондент, но давайте почаще о себе знать нам вообще и не забывайте в своих частных трудах общего труда.

Приписка Е.М. Хомяковой.

Стыдно, что вы браните Петербург, куда почти собрался было уже мой муж. Мне бы очень хотелось куда-нибудь съездить, и всего лучше ехать в Петербург, потому что там вы и Самарин, для которых, кажется, не стыдно Алексею Степановичу сделать 700 вёрст.

2. 4 марта (1847 г.)

У нас всё по старому, по прежнему; только и нового что вышел Сборник. Что-то о нём будут говорить? По-моему, всего в нём замечательнее конец (Аксаковская З.Д.). Странный финал и производящий, как мне кажется, самое тяжёлое впечатление. Не говорю обо всей пьесе, в которой много художественного достоинства, но о конце. Столько-то с тысячи, и это последнее слово этого толстого издания212. Имеяй очи да видит, но никто не увидит урока. О моей статье213 только слышу, что её Шевырёв обвиняет в какой-то Английской гордости. Этого я просто не понимаю. Где он находит гордость! Перечитывая, нахожу только строгое и последовательное изложение начал. Положим, что в своём деле судьёй я быть не могу, и что тут невольное самообольщение; но всё, кажется, я мог бы, по крайней мере, придумать, на чём основано обвинение, даже считая его ложным. Я и придумать не могу. Кавелин, как слышно, очень разгневался; но мне досадно то, что я, стреляя по Кавелину, попал ещё в другого противника, которого, конечно, я оскорбить не хотел, в Грановского. По-видимому, факт-то исторический дан Кавелину им. По крайней мере, он отвечает статьёй, которую обещал мне прочесть. Я буду его уговаривать не отвечать. Промах дать не беда; статья же без подписи, а факты несомненны. Если мне придётся опровергать (что̀ я, конечно, сделаю на какой-нибудь полстранице), я буду уже принуждён поднять обвинение не в незнании только, а в недобросовестности, что̀ было бы мне крайне неприятно.

Вообще я ничьих мнений о Сборнике не слыхал, потому что на Страстной никого не видел; поэтому и о вашем Шлёцере скажу только своё мнение. Статья превосходная по беспристрастию, по добросовестности и по логической строгости разбора. Она, как мне кажется, должна оскорбить многих (разумеется, не как личность, а как улика) и в то же время освежить взгляд на первую эпоху нашей истории, а это не шутка: первые стихии непременно отражаются во всём последующем развитии. Ложное понятие (если даже не ложное, то без сомнения одностороннее), внесённое Шлёцером, содержит в себе причину бесконечного множества ошибок во всех частях и периодах Русской Истории. Вы это выразили. Конечно, об этом уже догадывались многие; но догадка, покуда Шлёцеровский авторитет не был потрясён и его исследования не были уличены в односторонности, оставалась на степени догадки и не могла дать полной свободы, которая в науке приобретается только вами избранным наукообразным путём. Труд ваш имеет характер собственно отрицательный; но это-то логическое отрицание и будет нужно.

Соловьёва статья214 очень хороша. Она, по правде, содержит только то (или почти только) что сказано было Валуевым; но в ней достоинство ясности, которой у Валуева не все могли доискаться, и для меня это важное достоинство, что Соловьёв отдал полную справедливость труду Валуева, чего не сделали те, которым давно следовало это сделать.

Вообще «Московский Сборник» хорошая и полезная вещь.

После вашего отъезда ровно ничего нового нет. Одна только новость: болезнь бедного Чаадаева. Я у него не был, но по слухам это нервическое расстройство, которое очень близко к сумасшествию.

Забыл прибавить о вашей статье, что в ней есть одно слово, за которое я вам тысячу поклонов отвешиваю. Это: «оторвавшись от прошлого и фанатически веруя в силу будущего». Славно и глубоко!

Преосвященный215 в большой дружбе с Аксаковыми

У меня в доме опять все были больны, и даже довольно серьёзно, но теперь, слава Богу, всё кончилось благополучно, я чувствую, что, кажется, надобно бы хоть месяца на три заграницу. Будет ли только это возможно?

Прощайте. Что̀ ваша служба? Меня здесь испугали за вас, сказав, что вас не пожалел Коломенский столб216, от которого вы бы так рады отделаться. Правда ли? Авось нет. Другие говорят, что он сам шатается. Я без всякой злобы этому был бы очень рад.

3. (Весна 1847 года)

Насилусобрались мы из Москвы, после страшных споров и толков и, так сказать, междоусобий. Авось и вправду мы выедем и попадём за границу. По причинам, которые я вам расскажу в Петербурге, мне не хочется быть публикованным в Москве: а так как дело возможно в Петербурге, то хорошо бы было, если бы вы сделали мне одолжение и напечатали бы про наш отъезд за границу: в Германию, Англию, Францию и Италию (ибо я и сам не знаю, куда доктора пошлют) едут отставной штабс-ротмистр А.С. Хомяков, жена его Катерина М.X., дети Марья и Дмитрий, иностранка Эмма Гатфильд и вольноотпущенная Арина Артемьева. Да ещё вы сами предложили, то я и могу вас просить: похлопочите, нельзя ли в последних числах мая, от 25-го, иметь места на Штеттинском пароходе. Число едущих вам известно. Надобно, чтобы всем место было.

Я думаю, надобно взять каюту; но как знаете. Больше ничего не пишу. Надеюсь скоро с вами потолковать обо всём в Питере, где пробуду дней 12 или 14217.

4. (4 Мая 1848 г.)

Поручение ваше я исполнил; до сих пор не писал к вам потому, что ждал от вас вести. Что вам сказать? Люди, которые должны бы дать ответ, народ самый нерешительный в целом мире. Они вас любят и уважают и ничего не говорят. «Надобно спросить у Сони». Да совсем не надобно; до неё ещё дела нет. Она не могла ещё узнать порядочно Алекс. Никол.: вы скажите своё мнение. «Да если мы скажем, то это будет уже решительное согласие и после того, если Соня не захочет подтвердить наше решение, то мы будем обвиняемы в двуличности». Да совсем нет. Ваше согласие только предварительное и последняя инстанция решит независимо от вас. «Так спросим у неё». Разумеется, на это я не согласен и думаю, что не должен согласиться, а другого ответа не могу добиться. Но, по-моему, одно дело ясно: если С. решит в вашу пользу, когда поближе вас узнает, старшие будут согласны; в этом я убеждён. Ваше дело устроить себя или приготовить свой путь так, чтобы это было не безрассудно; а со своей стороны я могу сказать, что вас так любят и ценят, что, кажется, всё может устроиться к добру. Надобно только, чтобы С. узнала вас и решила вопрос. Я бы счёл это великим счастьем для себя. Покуда более сказать не могу; рассудите сами, что нужно далее, а мне поручайте, и знайте, что ваши поручения мне очень до́роги218.

Скажите, пожалуйста, Веневитинову, что я его посылку получил в исправности и ему буду на днях писать; также хотелось бы написать и Самарину; если он уже в Питере, поклонитесь ему от меня.

Вчера был диспут Буслаева, не очень интересный, хотя и довольно живой219. Сильные были приёмы Санскритских корней, за что Аксаков несколько сердится. Я ратоборствовал, но немного, потому что публика была уже крайне утомлена. Прощайте покуда.

5. (1848)

Кажется, Мамонов220 берётся доказать вам, что вы не совсем были к нему справедливы. По крайней мере, он сделал эскиз, который, будет ли кончен или нет (ибо это дело сомнительное), есть уже сам по себе прекрасное художественное произведение, стиля совершенно нового и высокого. Это ещё не икона, но стенная живопись церковная, доведённая до необычайной красоты. Предмет был ему задан мною – Путники в Эммаус; но он взял не тот момент, за который берутся обыкновенно живописцы, момент преломления хлеба Лука молодой, а Клеопа уже старик, шли и говорили; к ним с левой руки присоединился путник, выше их ростом – Христос. Они идут. Он говорит, а они слушают. Много красоты и власти во Христе, но апостолы просто удивительны. Горение сердец и слепота выражены превосходно. Пейзаж бедный, как в первой школе Рафаэля. Вдали Иерусалим, очень похожий на Русский город. Тишина и какая-то святость наполняют картину и передаются зрителю надолго. Картина уже начерчена на холсте и будет скоро отделываться красками. Не знаю, как то тут справится художник, но у меня большая надежда на успех. Далее он хочет проследить учеников в следующее два момента: они уговаривают Христа отдохнуть с ними и потом узнаю́т Его. Вы видите, что задача полная и прекрасная. На меня это подействовало благотворно, порадовало, оживило и заставило работать усерднее. Если уж и Мамонов работает, то кому же ещё позволено лениться? Впрочем, вы не ждёте доброго примера, а трудитесь вдоволь. Предпринятая вами статья – труд немалый. Кончите её; не удастся ли вам в виде, непротивном цензуре, представить христианскую истину Европейского требования на Западе при невозможности удовлетворения этому требованию без христианства?

Благодарю вас за хлопоты о моей статье: я ею действительно дорожу именно как заключительною, кроме послесловия, которое будет несколько в стиле проповеди. Нельзя ли её пропустить прямо через негласный комитет, т. е. получить наперёд одобрение Бутурлина или как-нибудь косвенно, выказав всю подлую ложь Давыдовского суждения221? Впрочем, как знаете. Разумеется, вы очень справедливо догадываетесь, что одобрение моего Исповедания222 было бы для меня гораздо дороже всех моих статей; но вот теперь и о нём затруднение. Протасов через Веневитинова посылает мне на пересмотр экземпляр со своими отметками, вообще неважными, но справедливыми (вероятно синодскими) И желает, чтобы я об этом сам у Филарета похлопотал. Это дело крайне трудное с таким человеком; я у него побываю и за дело примусь, разумеется, очень осторожно, чтобы не испортить всего. Но не лучше ли бы было и даже не нужно ли, чтобы к Филарету пришёл экземпляр с запросом, разумеется, не от Синода или от Протасова, а от кого-нибудь из бесцветных членов Синода, к которым здешний митрополит равнодушен, без упоминания моего имени? Подумайте об этом и поговорите, а я покуда слегка толкнусь к самому. Хотел было это сделать через барынь (например, Наталью Петр. Кир.), да всех их боюсь, а её более всех. Как-то это удастся? А меня это сильно тревожит. Кроме того, что я крепко дорожу этой работой и по совести считаю её весьма доброй и полезной, я ещё гляжу на неё как на завещание Валуева, который меня понудил этим заняться в надежде доброго действия на Англию и никогда с нею не расставался и перечитывал её часто, особенно когда на него нападала болезненная тоска.

Правда ли, что Австрия доводит Елагина до отчаяния и отдаёт Славян и даже Хорватов связанных Мадьярам? Если, правда, то грустно. Уступить стыд и грех; восстать – кровопролитие сильное, буря страшная, но, разумеется, всё лучше уступки. Видно, без грозы не прочистится. Что за подлецы эти Австрийцы! Что за слепота в мнимой мудрости политики Меттерениховой!

В Англии вышла странная, но, говорят, весьма неглупая книга под названием Славянская реакция против современного безверия. Как странна эта внутренняя симпатия! И в одной только Англии! Я туда пишу об Окружном Послании и о прочем223.

В скором времени пошлю вам (т. е. недели через четыре) кряду свою с крестьянами224. Она почти совершена, но ещё кое о чём торгуемся. По-моему, это величайший знак их добросовестности.

6. (17 Марта 1846)

Правы вы были, когда писали, что дела есть на свете ещё и поважнее Парижских. Падение Австрии или, лучше сказать, распадение её, совершилось или совершается. Для иных это дело чисто политическое, для нас дело историческое. Исчезает след Карловской Империи. Первенство Германской стихии, по крайней мере, в отношении вещественном, миновалось. Папа, раскачав Италию и пустив в ход силы неподведомственные ему, сидит себе в уголке Рима грустнейший и слабейший. Папство Григория идёт туда же, куда Карлова Империя, в исторический архив. Туда же за ними Протестантство и Католицизм. Поле чисто. Православие на мировом череду. Славянские племена на мировом череду. Минута великая, предугаданная, но не приготовленная нами.

Теперь вопрос, сумеем ли мы воспользоваться ею? Можем ли воспользоваться ею? Грустно, а до́лжно признаться, что опасений должно быть у нас столько же, сколько и надежд. У большей части Славян порча Германо-Римская (Богемия и Польша) прошла до костей и мозга. У других, менее испорченных (Словаки, Краинцы и др.) была и есть склонность к нам; но первая радость, первое опьянение свободы, вероятно, увлекут их к той области, из которой исходит видимое движение, т. е к Западу. Чистейшие народы, наименее подвергшиеся влиянию Запада во всех отношениях и особенно в религиозном отношении (Сербские), вероятно подпадут двойному соблазну политического построения и вещественного просвещения, которое нас увлекло с Петровской эпохи. Вот опасности вероятные и едва ли не верные, которые предстоять нам; вот с чем нам приходится бороться. Сил потребуется немало, сил сознательных, многосторонних и соответствующих требованиям современным.

Такова наша общественная задача, общественная, а не правительственная; ибо правительство только направляет употребление сил, а не создаёт сил. Безнаказанно нельзя смешивать общественную задачу с политической; на это может только решиться революционная Франция и, разумеется, она и пожнёт плоды своего безумия. Германия склонна к той же ошибке; но есть ещё надежда, что она несколько позамедлит и надоумится примером соседки. Со времён революции торжествует (хотя, разумеется, существует издавна) нелепое учение, смешивающее жизнь общества государственного с его формальным образом. Это учение так глубоко пустило свои корни, что оно служит основанием самому протестантству политическому (коммунизму или социализму), разрешающему задачу общества только новой формой, враждебной прежним формам, но в сущности тождественной с ними. Можно ещё прибавить, что оно пустило так глубоко корни, что человек со здравой логикой ясно понимает необходимый Северно-Американизм (такова общая формула) самых ожесточённых противников Западного движения и может также легко проследить его в неподвижности Голохвастова и моих тётушек, как и в любом горячем студенте, мечтающем о переменах и переворотах целого мира. Перевоспитать общество, оторвать его совершенно от вопроса политического и заставить его заняться самим собою, понять свою пустоту, свой эгоизм и свою слабость: вот дело истинного просвещения, которым наша Русская земля может и должна стать впереди других народов. Корень и начало дела – религия, и только явное, сознательное и полное торжество православия откроет возможность всякого другого развития. Падение Папства откроет путь, ибо Протестантство уже пало; но этого мало. Поле чисто, да его надобно вспахать анализом науки и засеять семенем живым. Хватить ли у нас сил и ревности? Будет ли свобода добру или смешают его со злом потому только, что оба похожи друг на друга способностью жить и двигаться?

О Москве мне вам писать нового нечего, кроме того, что по случаю поэмы Двойная Жизнь и Шевырёвского разбора произошли опять смуты между Шевырёвым, Павловым и Аксаковыми; да вот чудесный анекдот. Смутные слухи о епископе раскольничьем в Галиции прошли в общество и вот как они формулировались в нём.

Сцена Английский клуб.

– Вот каковы мы! Знаем всё, что̀ делается во Франции, а что̀ в России – не знаем и не слышим.

– Да что же в России?

– А вот что: в Галицких лесах поймали дикого архиерея. Кажется, уже лучше этого и не придумаете. Пожалуйста, пустите в ход.

7. (1848)

Завтра, любезный Александр Николаевич, выезжаем мы из Москвы. Пора, давно пора! Жары смертельные, холера сильнее, чем когда-нибудь, все перепуганы, и даже те, которые к испугу не очень способны, тревожатся невольно от беспрестанных толков, от которых отбиться невозможно. Медицина отвратительна, по какому-то грубому равнодушию медиков, в одно время трусливых и беззаботных. Опытов не делают, и делать не хотят, а тащатся бессмысленно в колее уже проторённой. Я не могу добиться, чтобы кто-нибудь из них решился хоть испытать простое лечение следующим средством: Morphii Acétici с водой лавровишневой или с разведённой амигдалиной и в тоже время кл. из крахмала с опиумом. Если, чего Боже избави, у вас тоже есть в Питере след холеры, поищите медика, который бы решился на такой опыт, и уговорите его. Ведь кроме пользы, доктору была бы Европейская слава. Что̀ до меня касается, впрочем, а держусь одного, говорю тоже беспрестанно всем знакомым, и вам, и Веневитинову, и Муханову: имейте всегда при себе стекляночку Ipécacuana и стекляночку Vératrum Album. Тысяча человек этим лечены в Мценске, и никто не умер; но доктора не хотят про это и слушать.

В общей беде есть у меня и частная досада, хотя, впрочем, эта частная досада есть также отзыв другой общей заразы, хотя и не холеры. Мою статью об Англии не пропустила цензура. Если бы вы только могли видеть, что̀ именно не пропущено, вы бы едва поверили своим глазам; а заметьте, что это не особенная строгость ко мне, а просто страх, принятый за правило здешними цензорами, которых будто бы пугают из ваших сторон. Да где же тут толк? Неужели генералы и даже адмиралы разные, как говорит Гоголь, не понимают уже ровно ничего в теперешнем положении дел? Неужели не понимают, что налагать молчание на самодельную мысль всё то же, что̀ готовиться к войне и запретить всякую выделку пороха для того, чтобы он не сделался орудием мятежа; то же, что̀ обезоружить страну для того, чтобы она не употребила оружия во зло? Вы кое-кого видите людей умных, благомыслящих и отчасти не бессильных. Пожалуйста, поговорите, попросите их о том, чтобы была дана хоть малая свобода Московской цензуре. Вы меня знаете; вы знаете, что мне статья журнальная не может быть дорога̀, по славе или самолюбию. Но видеть, что нет никакой возможности принести хоть какую-нибудь пользу, это несносно; а ещё несноснее видеть, что этот слепой страх, которым проникнута цензура, ведёт к беде. Москва со своим Кремлём и тройным оцеплением святых мест, охватывающих её со всех сторон: это Оксфорд России, но Оксфорд огромный, много, сильнее Английского. В ней сосредоточивается и выражается сила историческая, сила предания, сила устойчивости общественной; но этой силе нужно выражение, этому выражению нужна свобода, хотя бы в свободе и проглядывало какое-нибудь, по-видимому, оппозиционное начало. Эта мнимая оппозиция есть истинное и единственное консерваторство. Пусть этому началу положат совершенную преграду, пусть отнимут всякую возможность выражения у этой силы предания и общественной устойчивости; пусть заморят её совершенным молчанием (ибо молчание есть смерть силы духовной), и тогда через несколько лет, пусть поищут с фонарём живой силы охранной – и не найдут. Теперь не только можно, но до́лжно поощрить, развязать умственное движение в центре жизни нашей, в Москве, а цензура делается неслыханным бичом. Просто поверить нельзя, до чего она доходит. Я не стану ничего цитировать, потому что пришлось бы цитировать целые статьи; но одно слово может вам дать некоторое понятие об этом сумасшествии. Слова низшие классы, рабочий народ или класс запрещают решительно в статье об Англии. Довольно ли этого? Разумеется, нельзя и думать, чтобы такие наставления были даны цензорам; но они до того напуганы, что у них просто ум помутился; а между тем словесность должна замолкнуть, всякая жизнь умственная должна замолкнуть в Москве, и тогда я желал бы посмотреть, что положит преграды умственной контрабанде. Это дело нешуточное. Надобно, чтобы о нём подумали; надобно, чтобы цензорам и властям цензурным здешним было объяснено, что этот нелепый страх вреден и крайне вреден, что он не к добру. Я знаю, кто радуется этому молчанию словесности нашей, кто с насмешкой говорит: tu l’as voulu225, какой дух торжествует в бессилии доброй мысли; и вы это можете знать и всякий разумный и благомыслящий должен это знать. А в то же время в обществе, которое ничего не знает, но досадует на молчание, слышно: «Вот, видите ли, никто доброго слова не хочет сказать» или, как я слышал: «La conspiration de la parole est remplacée par la conspiration du silence»226. Очень забавное положение.

8. Июня 28 дня, Боучарово

Эврика! Холера меня так задела заживо опустошениями, которых полный размер ещё не известен (я его полагаю слишком в миллион убылых), что я ополчился на неё решительно. Не всякая болезнь имеет специфик; бо́льшаячасть болезней зависит вполне от организма, и сколько пациентов, столько же и спецификов. Но заразительная или миазматическая непременно имеет один специфик, потому что всегда происходит от одной и той же причины. От этой мысли я отправился и стал добиваться лекарства. Гомеопатия мне не изменяла ни разу; но я чувствовал, что её употребление в большом виде невозможно и не может ещё быть средством к прекращению холеры. Наблюдение и опыт дали мне это средство. Я бью теперь холеру налету́: не только у себя, но и у соседей я её совершенно прекращаю в два-три дня и теперь смело утверждаю, что из всех заразительных болезней (как скарлатина, тифус и пр.) холера едва ли не всех менее опасна. Специфик самый простой – чистый дёготь. Я испытал его в разных видах, и отдельно, и с разными примесями и по опыту остановился на следующем составе: чистый дёготь и конопляное масло пополам, начиная от стакана смеси до полурюмки по возрасту больного. Заметьте, что холерины я не признаю за холеру; не признаю холерой даже рвоты и поноса соединённых, хотя бы они сопровождались значительным охлаждением членов; эти случаи (а их у меня перебывало до тысячи) отстраняются легко смесью вина с маслом пополам и другими тому подобными средствами. Холерой признаю я только корчевую, и этих пациентов перебывало у меня до полутораста. Смертных случаев было только четыре или пять, и те или из весьма старых, или из родильниц. Лечение следующее: приём по возрасту дегтярной смеси, растирание тела перцовкой с крапивой или другим жгучим составом; горчичник или хрен на желудке, питьё парного молока или, по недостатку его, тепловатой отварной воды или миндального молока, и строжайшее запрещение воды холодной или кваса на несколько дней. У всех больных проявляется после холеры, в первые дни, такая страсть к холодному питью, что многих крестьян я был принуждён связывать или пеленать. Холодное питье – совершенный яд; оно убивает иногда мгновенно и почти никогда не проходит даром. Действие лекарства – мгновенное прекращает рвоты, согревание тела, тёплый и часто сильный пот и тихий сон. Понос уменьшается мало-помалу, чему, разумеется, способствуют другие простые средства; корчи перестают очень скоро при растирании. Были два или три случая, что рвота не вдруг уступила; повторённый, но уже уменьшенный приём той же дегтярной смеси или дёгтя с уксусом перервал её. Впрочем, эти случаи по редкости своей почти не заслуживают упоминания. Мне попадались в чужих деревнях многие уже запущенные больные, и никто не умирал. В сухой холере я употреблял то же средство с тем же успехом; наперёд давал несколько стаканов тёплой воды для произведения рвоты227. Успех этого лечения несомненен; ибо, как я уже сказал, я не признавал холерой болезнь только в начале, а лечил её в полном и сильном развитии с постоянным и полным успехом, Этот успех так велик, что я сме́ло взялся бы прекратить холеру в неделю в любой столице, будь она величиной и людностью с Лондон. Но для прекращения её ещё одно правило необходимо: как скоро кто-нибудь заболел, лечить его или дома, или в больнице, и тотчас всему дому от первого до последнего жильца давать три дня предохранительное средство. Я о нём уже писал вам228: это ежедневный приём в ложке воды трёх или пяти капель спирта, в котором распущены три грамма камфоры на штоф спирта. Это так же верно как Belladonna в скарлатине, если не вернее. С этими мерами я отвечал бы за любой город.

Вы видите, что это дело не шуточное: миллиона народа или около того уже не досчитывается Россия; скольких ещё похитит болезнь у нас и в Европе, неизвестно. Опыт должен быть на совести всех тех, кому есть возможность произвести этот опыт. Я сам бы приехал для этого в Петербург; но вы можете представить себе, что теперь не таково время, чтобы мне оставить своих и матушку, которая, разумеется, не может быть покойна, когда холера едва прекращена в нашем соседстве, а всё ещё валит народ вёрстах в 15-ти и даже ближе.

Хочется мне об этом лечении публиковать в Губернских Ведомостях, только не знаю, поместят ли публикацию; а вас я попросил бы похлопотать, чтобы в Питере испытали моё лечение. Пусть нарядят добросовестного и смышлёного чиновника; пусть отведут тёплую палату в больнице и пусть в этой палате другого уже лечения не делают. Какие бы ни поступали трудные больные, если только они ни испорчены уже другим лечением, я убеждён, что смертность будет совершенно ничтожна. Жизнь тысяч и тысяч людей может зависеть от добросовестного исследования предлагаемого мной способа, и отказать в этом исследовании было бы просто преступлением. Быть может, я ошибаюсь и принимаю за общий специфик лекарство, которого успех зависел от местных причин; но множество обстоятельств заставляют меня верить в совершенно специфическую силу этого лечения. При этом оно доступно всем, всюду может быть употребляемо самими жителями по простой инструкции от правительства, и если я прав, то холера перестаёт быть бичом, так же как оспа. Дай Бог, чтобы это было так! Я уверен, что вы этого не оставите без внимания и надеюсь, что вам удастся пробудить совесть в ком-нибудь из имеющих власть и начальство. Я не боюсь холеры нисколько; я с нею боролся и везде искал случая с ней бороться; но ужас берёт при виде и слухе её опустошений. Мелкие начальства тупы и робки; в одном только Питере возможен опыт решительный и общеполезный; в нём только ещё можно найти людей, которые на это посмотрят как на дело долга и совести. Только прибавлю, что на докторов полагаться нельзя, а необходимо присутствие ревностного и добросовестного чиновника в самой больнице.

На днях у меня был случай, которого я не могу вспомнить без некоторого ужаса и в то же время благодарности Богу. Жена моя пошла с маленькой Катенькой и девушкой гулять в лес; там встретилась им крупная дворная собака, подбежала к ним и пошла за ними; так проводила она их почти до дому, около версты, потом бросилась от них в сторону, перекусала всех собак, кидалась на людей и на скотину; она была в полном разгаре бешенства и, ещё, прежде чем попалась навстречу к жене моей, перекусала многих. Признайтесь, что это счастье почти невероятное. Бог помиловал!

Статью мою, наконец, пропустили. Не знаю как, ибо цензура решительно сперва отказала; но знаю, что Погодин и Шевырёв лезли из кожи. Кажется, без самолюбия могу сказать, что она того стоит. Англичане, которым она читана была, говорят, что она была бы подарком для Англии. Не знаю, читали ли вы её; на днях пошлю вам два экземпляра со вставкой, выпущенной цензором, а потом и остальные.

Выпусков немного, но жаль их229. Думаю о последней статье. Не всё же холера будет поглощать людские мысли и внимание. На днях получил я из Лондона большое письмо: много хорошего и радостного. В газетах вижу молодечество Сербов и Хорватов; не всё же одно горе: есть и утешение.

Будьте сами бодры. Устраивайте себя удобно и разумно. Что вы не хотите перерезывать дороги Кавелину, за это, кажется, вас нельзя не похвалить. Советов же дать я не могу. Вам виднее дела Петербургские. Об вас у нас разговор очень часто; но как бы ни были дружественны расположения всех, невозможно ничего сказать, когда главное лицо в деле остаётся в стороне; а от него ответа может быть только при свидании, и я стараюсь избегать всего, что̀ могло бы испортить или дать дурное направление делу. Прав ли я? Если не прав, то конечно не из равнодушия.

Прощайте покуда. Дай вам Бог всякого счастья. Кланяйтесь Самарину от меня; слышу, что он писал ко мне, но письма ещё не получал.

9. (16 Августа 1848)

Вы очень были неправы ко мне, полагая, что я на вас сердит или, по крайней мере, досадую за содержание и строй ваших писем. Теперь вы уже уверились в противном. Я бы мог сам на вас сердиться за это мнение; но знаю по опыту довольно грустному, что вообще люди, которые даже очень коротко меня знают (например, Валуев, которому я был, по-видимому, совершенно знаком) всегда меня подозревают в каком-то эгоизме, не в отношении может быть дел общих, но в отношении дел приятелей и друзей. Видно, есть что-нибудь необходимо вводящее в эту ошибку; следовательно, и не на кого пенять. Я очень живо принимаю к сердцу ваше тревожное состояние, ясно вижу положение дела: с вашей стороны неизвестность о том, как будет расположена С.; со стороны её старших необходимость думать об её будущем; наконец, то важнейшее обстоятельство, что у вас чувство не детское, не безрассудное, а истинное и серьёзное, Я всей душой желаю, чтобы всё кончилось хорошо; но понимаю также, что, как бы я ни сочувствовал, это всё не то как вы чувствуете, следовательно, тревога ваша есть состояние неизбежное, Один мой совет (удобоисполним или нет, вам лучше знать) – сказать себе: не я хотел бы, но я хочу. Тогда тревога упадает перед решимостью и, какие бы ни были приготовления к бою и его решение, судьба берёт с души только законную подать, а лишней не возьмёт. Деятельность человека получает твёрдость и определительность только при естественном или самопредписанном спокойствии его духа. Вообще я очень знаю, что легче всё это сказать, чем сделать. Не забудьте, однако: С. молода, да и вы не стары (это я сказал просто для разнообразия слога, а следовало просто сказать молоды). Время есть, были бы воля и сочувствие.

После моего последнего письма опыты мои над холерой продолжались и вполне подтвердили моё убеждение. Некоторые усовершенствования сделаны мной ещё. Приём уменьшен первоначальный до полустакана, зато повторяется через четыре или шесть часов, разумеется, в уменьшенном виде и через сутки также уменьшенный. Питьё изобретено отличное: молоко, в которое вливается несколько уксусу. Творог оседает быстро и свежая сыворотка утоляет жажду и восстановляет силы с невероятным успехом. Дай Бог, чтобы это лечение приняли, и я по совести убеждён, что холера, как бич, сделается просто рококо. Лекарство найдено эмпиризмом крестьян; я же имею только ту заслугу, что сознательно его изучил и усовершил, именно примесью масла и распределением приёмов. Верьте, мне впрочем, что это мне далось недаром: я решительно вступил в бой с холерой и эта двухмесячная борьба не случайная, а ведённая с намерением и решительностью, отозвалась порядком на моём здоровье. Я в продолжение всего этого времени испытал всё волнение битвы.

Вы не можете представить, как ваше письмо мне было полезно. Ваше слово было для меня тоже самое, что слово подсказанное человеку, который роется в своей памяти, перелистывает её всю и не может дорыться до какого-нибудь воспоминания близкого и знакомого, которое именно теперь-то и не даётся. В голове моей был узел или, лучше сказать, развязка моих статей, а я ходил, ходил, и отыскать его не мог. Вы мне его подсказали и поистине оживили меня. Мне яснее стал весь объём работы моей; а без вас он, может быть, долго ещё ускользал бы от меня,

Насчёт статьи об Англии230 я скажу вам, что я многого не сказал, потому только, что боялся излишнего многопредметства. Я хотел удержать внимание читателей только на том, что нужно. От того то я не говорил об отношениях Англичан к пластике и музыке. Слабость их в первой зависит от двух противоположных причин: от Протестантства, которое ведёт к genre, и от высоких требований, которые им удовлетворяться не могут. Это оправдывается высокими достоинствами Английских карикатур. Вопрос о музыке труднее и многосложнее; в моём мнении о нём много гадательного. Поэтому мне не приходилось говорить о нём. Прилагаю при сем два экземпляра уже поправленной статьи, т. е. такой, какая она была у меня. Выпущено мало и неважное, но кое-что затемнено и ослаблено выпусками. Скоро получите ещё несколько экземпляров. Если почтёте нужным, выправьте и те. Я бы очень хотел послать один графине Антуанете Дмитриевне231, да как то боюсь, чтобы не было смешно послать журнальную статью.

10. (1848)

Вы уже моих писем, вероятно, боитесь как огня; но теперешнее не таково, чтобы оно вам наделало хлопот. Мне бы писать не должно по глазам; но ваше письмо к жене таково, что мне стыдно бы было откладывать ответ. Ваши пени мне напрасны и очень напрасны, если я что-нибудь понимаю в деле. Хозяйственные дела держат Б.232 в Симбирской губернии, а они всякую почту писали мне приискать им здесь в соседстве деревню, потому что они так и рвутся сюда. Не будь такой поздней осени, С.П. хотела приехать даже к нам гостить без матери. Нет (я это говорю от чистого сердца, но, разумеется, по моему крайнему разумению), нет никакой, ни самомалейшей причины к вашему унынию. Вот как я дело вижу: прочее покажет время. Мне за вас больно и тяжело. Но верьте мне, я столько видел в вас в этом деле искреннего и глубокого чувства, что я за грех бы себе поставил и прошлого года вам подавать надежды, которых бы я не имел, и теперь продолжать ваше душевное волнение, если бы я полагал, что всё должно кончиться грустной неудачей. Верьте мне в том, что всё это близко и очень близко мне к сердцу, и скажу прямо, не только потому, что вы в этом видите своё счастье, но и потому, что я вижу тут возможность двойного счастья, которое было бы мне дорого. Об одном прошу: не болейте душою преждевременно. Зима всё скажет. Если я ошибаюсь и увижу свою ошибку, я сейчас к вам об этом напишу. Прощайте, глаза горят.

11. 22 Октября (1848 г.)

Пространно и многословно было написал я введение к рукописи; но дошёл до половины и нашёл, что всё лишнее может вредить, а необходимого мало и это малое написал я в немногих словах. Мне кажется, более не нужно. Вот вам, л. А. Н., и ответ на ваш вопрос о том, что я делаю в деревне. Не знаю, как вы будете довольны предисловием и введением; а по совести скажу вам, что я доволен. Дай Бог, чтобы это пошло в ход! Для меня это дело совести. Я говорю тут не как христианин, а как работник науки. Стыдно, что Богословие, как наука, так далеко отстала или так страшно запутана. Когда предстоит средство её выдвинуть из темноты, этому делу способствовать обязан всякий, кто может. Поэтому я постарался вкратце в предисловии определить характер рукописи, без чего, пожалуй, его бы и не заметили, а во введении постарался, так сказать, пафосом (говоря слогом новой школы) обратить внимание читателей на предстоящий вопрос. Есть, может быть, в конце и нечто раздражающее или гордое; но без некоторой обличительной смелости едва ли может выходить истина на поприще мировое. Помните, пожалуйста, как я написал; сами же скажите мне своё мнение откровенно и если вы недовольны или придумали лучше, то пошлите и своё введение к Жуковскому. Пусть он выберет. Дело общее. К Жуковскому пишу на днях. Правда ваша: надобно спешить, а не то отцы напутают. Макарий233 провонял схоластикой. Она во всём высказывается, в беспрестанном цитировании Августина, истинного отца схоластики церковной, в страсти всё дробить и всё живое обращать к мёртвому, наконец, в самом пристрастии к словам Латинским, как, например: основное для него слово религия или уморительно смешное выражение фамилия патриархов. Я бы мог его назвать восхитительно глупым, если бы он писал не о таком великом и важном предмете. Я рад, что он, так сказать, по образу деревенских барынь, в контре и пике с Филаретом. Авось, хоть со злости, что-нибудь да осмелятся сказать или из Академии, или из духовенства Московского или Киевского. Но, увы! Страх так велик, что и личная досада, пожалуй, смолкнет или будет только работать подспудно, если не совсем без пользы, то, по крайней мере, без чести. Стыдно будет, если иностранцы примут такую жалкую дребедень за выражение нашего православного Богословия, хотя бы даже в современном его состоянии.

Теперь о другом. Я не могу никак отыскать Тульского Комитета: он, говорят, с тем только допущен, чтобы ему не собираться. Не думайте, чтобы я шутил. Право, не только так говорят, но утверждают, что об этом было трактовано властями официально и положено быть Комитету по домам и сноситься письменно, а съездов не иметь. Не знаю, правда ли это; но то верно, что я не мог сыскать Комитет, а то вероятно я попросился бы туда, хоть и без большой надежды на пользу. Нельзя ли похлопотать, чтобы печатать позволялось об условиях и их разных формах и возможностях? Ведь печатается же и хуже. Посмотрите Огарёва в М.В.: прямое отвержение всякого общинного отношения и прямая похвала чистой контрактности. Неужели ни у кого не найдётся смысла? Или вси обуяша до единого?

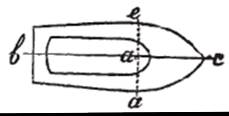

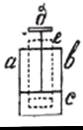

Наконец, ещё третье дело: нельзя ли узнать, не возьмутся ли у Верда и Кларка сделать мне маленький медный паровой котёл со всеми принадлежностями, как будто на железную дорогу, с печью, но только без двигательного механизма, и что бы за это взяли? Сила всего на все в 1/6 конской силы. Пожалуйста, узнайте. Очень этим меня одолжите. Механизм я здесь сам заказал, и будут точить при мне; но котла со всеми принадлежностями, запасными клапанами, мерки для паров и пр., здесь сделать не сумеют. Если машина удастся, в чём я уверен, я явлюсь с нею к вам в Питер весною.

Живу в деревне тихохонько. Погода гадкая, но для полевания удобная. Одна беда: собаки с чумы не могут оправиться, да другая беда: зайцев нет. Как вы видите, для полного удовольствия на охоте недостаёт самой малости.

Прощайте, будьте здоровы. Скажите мои поклоны моему милому Алексею234 и его жене, которую я даже не могу себе представить как новую знакомую, Комаровским, Герке, Мухановым, князю Вяземскому и всем добрым людям во граде Вавилоне.

12. 15 Декабря (1848)

О, неверующий! Это говорится вам по случаю изъявленных вами сомнений насчёт рукописи. Когда-нибудь при свидании мы поговорим о ней яснее и обстоятельнее. Теперь мне остаётся вас поблагодарить за её отправку к Жуковскому235, к которому я писал об этом. Но я должен также вам попенять за то, что вы ни слова не сказали мне о введении (не предисловии). Мне бы очень хотелось знать ваше мнение о нём. Введение много значит: оно ставит читателей на ту точку или в то расположение, которые нужны для данной книги и, следовательно, имеет великое влияние на первоначальный успех. Мне бы также очень хотелось знать, как переслана рукопись. Жуковский в своём письме изъявил сомнение насчёт верности доставки. Я ему отвечал глухо, что через Вяземского. Так ли?

Тысячу раз спасибо за ваши хлопоты по моему индустриальному поручению. Фабрикант понял дело очень хорошо, хотя в плане и не достаёт весьма важного – продольного разреза. Сомнение ваше, что не слишком ли мала машинка для моей цели, совершенно справедливо. Действительно, я желал бы, чтобы она была несколько побольше, следов., проще во внутреннем устройстве. Я примечание делаю на обороте плана, и если машинисты согласятся её устроить, то сделаете одолжение, закажите. Цена безмерна дорога, но в России и нельзя ожидать дешевле. Машинистов так мало, что они везде монополисты. С меня просили вдвое более на Русских заведениях; впрочем, на этот счёт можно быть спокойным: будут и машинисты, и дешёвые изделия. Хорошо, если бы с такой же уверенностью можно было говорить о других наших важнейших нуждах.

Мы всё ещё в деревне. Держат нас бесснежие и Московская холера, которая плохо уменьшается, несмотря на уверение ведомостей. Впрочем, всё-таки она становится полегче. Для Университета, думаю, отставка Строгонова и особенно назначение его преемника мало чем легче холеры. Жаль мне alma mater. Плохо ей придётся от нового опекуна. Выместит он236 на ней долгое пренебрежение, в котором он находился. Говорят тоже об отставке Грановского, Редкина и Кавелина! Впрочем, слышно, что эти отставки не имеют ничего общего с назначением попечителя, а происходят от Крыловского дела. Jus Romanum одержал, как кажется, полную победу, и я этому бы очень радовался, если бы учёный не был такой ужасный взяточник.

Я здоров и весел, потому что с некоторого времени опять принялся за свои тетради и работаю ежедневно, хоть всё ещё не так как следует. Втянусь, но опять пойдёт живее. Ежедневность великое дело: она действует как-то благодетельно на совесть, заставляя её принять участие в труде. Мне совесть была не нужна при Валуеве; теперь должен за неё взяться.

О Московских ничего или почти ничего не знаю. Гнев Аксакова на вас объясняется неудачею статьи и, как видно, выражается довольно забавно. Впрочем, кто там с кем мирится или ссорится (ибо в этом состоит, кажется, вся деятельность наших приятелей), не могу вам сказать. Узнаю, когда приеду.

Если возьмутся за мой заказ, пожалуйста, напишите; я по первой почте вышлю деньги237.

13

Посылаю вам, любезный Александр Николаевич, посылочку для графини Блудовой. Это Англия и моя последняя рукописная статья, разумеется, при письме. Пожалуйста, скажите ей, что мне стыдно взглянуть на бумагу, на которой напечатана Англия: я просил Погодина лишний экз. для меня напечатать на порядочной бумаге, а он по своей привычной экономии употребил на это бракованную.

Прочтите мою статью и скажите своё мнение. Понял ли я вашу мысль и исполнил ли её? Пополняет ли эта статья мои прежние? Строга ли и порядочна ли? Я отделался и рад радёхонек. Желаю душевно, чтобы цензура милостиво поступила со мной; но боюсь крепко, что ей всё покажется Манихейской ересью от первого слова до последнего. Во всяком случае, рукопись может заменить печать, или по ней можно будет выхлопотать позволение. Этой статьи, кажется, нельзя обвинить в темноте. Авось поймут люди седящие во тьме; им объяснится также и то; что прежде смущало их: революционерство Голохвастова и моих тётушек.

Сто лет прошло как я вам не писал; всё собирался писать. У меня в это время побывал Самарин. Можете вообразить, как я ему был рад. Рига на него подействовала во многом очень хорошо, знакомством с жизнью практической, знакомством с нашим духовенством даже в его лучших образцах, борьбой упорной, хоть и не совсем удачной, но не лишившей его бодрости, наконец, каким-то внутренним, весьма заметным окрепчанием. Одно мне было грустно: в нём до некоторой степени подавлена прежняя весёлость; а очевидно, это происходит не от недавней потери брата, а от житейской борьбы. Быть может, такая перемена неизбежна, а всё-таки грустно её видеть. У нас постоянно должно быть более надежд, чем сомнений и, следовательно, некоторый запас весёлости. Перед нами живой пример, который должен поощрять даже слабых духом: это теперешнее дело Хорватов и всех Славян. Давно ли всё это было мечтой, а теперь уже историческим фактом, которого никто в мире уничтожить не может? Конечно, труднее переделка общественной мысли, чем насильственная революция; но когда там совершилось несбыточное, почему не совершиться и у нас несбыточному, нашему (хоть, разумеется, половинному) обрусению? Впрочем, я не обвиняю Самарина в безнадёжности: напротив, он очень бодр; но жалко, что серьёзность жизненного труда наложила какой-то характер грусти на его мысли и чувства. Авось это пройдёт! Мне тяжело видеть в ком бы то ни было из наших душевных друзей, что бы то ни было, напоминающее мне духовное состояние Ивана Васильевича238.

Ещё недели две с небольшим приходится мне прожить в деревне. Пора в Москву. Надобно только ещё побывать в трёх деревнях и предложить в двух деревнях рядукрестьянам. Разумеется, на заключение её положится годовой срок, а предложение будет сделано непременно нынешний год. За это нужно взяться уже не на словах, а на деле. Я уверен, что если к нему приступить путём обычая, оно не представит тех великих трудностей, которые пугают наше воображение, налаженное на идею формальных сделок. Надобно надеяться на совесть. Впрочем, поездка при теперешних трескучих морозах и совершенном бесснежии, с поверкой счетов и бранью со старостами, не представляет мне ничего особенно весёлого, и не будь этой ряды, я бы предпочёл моей двухнедельной поездке целый месяц езды по Англии и Италии. Аксаков не простил бы такой ереси; я надеюсь, что вы будете снисходительнее.

Не знаю, совершенно ли ясно я выразил свою мысль об иконе. Вот вкратце её объяснение. Вы, я и третий, мы имеем какое-нибудь понятие или представление, положим, о Павле Апостоле. Выразим это, и выйдет религиозная картина; но вся церковь, т. е. всё общество православных, в своём историческом существовании, имеет ещё своё общее понятие или представление об Апостоле Павле, может быть, даже ещё тайное и никем не выраженное на холсте. Выразите это: будет икона. Согласны ли вы со мною? Это новое определение иконы, которое, впрочем, не разногласит с общепринятым, но ещё объясняет его.

Я это письмо посылал по почте; но теперь выходит, что мне необходимо послать в Петербург поверенного. Там, говорят, торги на Москву239: новый пример глупой, и в этом случае едва ли не плутовской, централизации. Пожалуйста, если моему простоватому поверенному понадобятся советы или даже справки, не откажите, или попросите Веневитинова. Пожалуйста, скажите ему и Аполлине Михайловне и всем Комаровским мой поклон.

Что скажите о моём почерке? Не пахнет ли он некоторой почтенной древностью?240

Посылку вы, разумеется, разошьёте и прочтёте статью прежде, чем отдадите.

14. (13 февраля 1849. Москва)

В конце Января перебрался я, любезный Александр Николаевич, в Москву по бесснежному пути, с трудом немалым. Только что въехал я в город, т. е. через день, вдруг матушка сделалась больна. В первый раз в жизнь свою видел я её больной. Обыкновенную её рожу считаю я страданием несколько посерьёзнее флюса или зубной боли, и только; а тут она была точно больна и тяжело больна. Открылась плёрези с горячкой. Два дня болезнь всё усиливалась, несмотря на лечение. Доктор говорил о консилиуме и Духовнике. Я струсил порядком, но не захотел консилиума, к которому я столько же имею доверенности, сколько к комитетам в России, и не послал за духовником, чтобы испугом не усилить болезни. На третий день стало лучше, на четвёртый опасность прошла, т. е. опасность от болезни. Осталась ещё опасность самого выздоровления, всегда тяжёлого в таких летах. Слава Богу, всё прошло как нельзя лучше; нужна теперь только осторожность. Скажу даже, что я рад этой болезни: она (в добрый час молвить) показала, что натура ещё крепка и здорова, и мне пережитая опасность как-то оставила особенно лёгкое чувство на сердце.

Москва!.. Точь-в-точь прежняя, с теми же речами, с теми же ухватками и только что несколько усиленными сплетнями. Аксаков241 печатает свою драму (между прочим он сознаётся, что не право заподозрил вас по поводу статьи; сам же он теперь не подлежит суду, потому что решительно болен). К. Карловна242 по-прежнему меня ненавидит, но звала со многими на слушание её нового ещё не конченного романа. Ив. Аксаков начал поэму необыкновенно смелую по замыслу243, ибо она взята прямо из простейшего быта, с героями Алёшкой да Парашкой, и необыкновенно поэтическую по выражению, если только продолжение будет отвечать началу. Что бы, впрочем, из поэмы не вышло, самая работа над нею должна его самого много подвинуть в художественном навыке и в простоте слова, которого нет ни у него, ни у нашей поэзии вообще. (Простота, приобретённая ею в последнее время, есть, по правде, только салонная вялость и не должна считаться приобретением). Наконец, обещают нам ещё газету, в добром духе. На поверку-то выходит, что я дурно начал отчёт и что у нас не без деятельности.

Причина дурного начала в том, что меня рассердили беспрестанные сплетни, очень удобные для праздных и очень тревожные для дельных, трудящих людей, каков, например, Шевырёв, которого вечно заваливают более или менее злонамеренными сплетнями. Запад промышляет этим шибко. Также сердит меня и дурной приём, сделанный обществом Самарину244. Его встретили холодностью и шутками, весьма недоброжелательными, и всё это потому, что общество, во-первых, переполнено Немецкими сочувствиями, а во-вторых потому, что оно ставит какое-то глупое либеральство в глупой оппозиции правительству. Что же ещё, если и самоё правительство отступится от самого себя и от своих начал (как полагают по назначению Суворова), каково положение добросовестного делателя? Умно и очень умно вы сделали, не ввязываясь в дело. Практическое приложение начал, нами защищаемых, покуда ещё невозможно: оно производит только минутную тревогу, не принося плода. Воспитание общества только что начинается, а покуда оно не подвинулось сколько-нибудь, никакого пути ни в чём быть не может. Из наших многие начинают сомневаться в успехе самого этого воспитания: они говорят и, по-видимому, справедливо, что число Западников растёт не по дням, а по часам, а наши приобретения ничтожны. Это видимая правда и действительная ложь. Вот моё объяснение. Мысль распространяется как мода. Начинается с десяти герцогинь, идёт к тысяче дам салонных и падает в удел сотне тысяч горничных и гризеток. Численное приобретение и действительный упадок. Тоже и с мыслью: она переходит от десятка душ герцогинь к сотне тысяч горничных душ. Без слепоты нельзя не признать, что старая Западная мысль сделалась нарядом всего горничного мира; но без пристрастия нельзя отрицать и того, что мы много выиграли места в душевной аристократии. Кстати: вы начали завоевание одного ума, в котором я уже почти отчаивался, А.И. Кошелева. Он вас очень полюбил, отделяет вас от нас, это не беда, но уже говорит почти наше и с убеждением. Свербеев чуть-чуть не плачет, утешаясь только тем, что это кратковременное затмение ума в Кошелеве. Если он будет в Петербурге, пожалуйста, займитесь им и докончите начатое. Это приобретение было бы важно не только по уму, но и по характеру серьёзной воли в Кошелеве. По случаю Кошелева могу вам сказать о другом обращении Пальмер (к которому я на днях пишу), кажется, решительно переходит в Православие и, по положению его в Английском обществе, я думаю, что пример его будет не бесплоден.

Так-то идёт серьёзное дело, а покуда здесь à l’ordre du jour245 важные вопросы: как принять статью Аксакова в Московских Ведомостях о детских и полудетских балах? ехать или не ехать на горы постом?246. И тому подобное.

Скажите, пожалуйста, мой дружеский поклон всем приятелям и по преимуществу Веневитинову, которого поблагодарите за его хлопоты; да спросите от меня по просьбе Герке247, не сердит ли он за что-нибудь на старичка. Он писал к Алексею В. и не получил ответа и боится, не сердится ли на него Веневитинов, чего, разумеется, я нисколько не предполагаю. Поклон особенный и Мухановым. Хорошо сделал Николай Алексеевич, что вышел в отставку, а и досадно мне, не знаю почему, очень хотелось видеть его сенатором, почти столько же, сколько женатым, хотя признаюсь, что последнее желание разумнее первого248.

Гоголь едет в Иерусалим и теперь уже в море. Он писал из Мальты.

15

Сейчас получил ваше: об устройстве уголовных судов; ещё не прочёл и потому и сказать ничего не могу.

Мы все ходим уже бритые. Аксаковы получили предписание от полиции, но впрочем, весьма вежливое. К.С. крайне некрасив без бороды в Немецком платье. Трубников пишет очень забавно: «Велено бриться. Что ж? И бриться станем, коли в том общая польза». Это слово получило великий успех.

О Венерской войне толки в обществе весьма невыгодные. Фрондёры не понимают её необходимости, а по-моему эта необходимость ясна. К несчастью, изложение причин в толковании на манифест очень неудовлетворительно, а статья в Сев. Пчеле из рук вон плоха и неловка.

О Петербургском заговоре249 толкуют много, кто с негодованием, кто с состраданием; моё мнение увидите в прилагаемом при сем письме к графине Блудовой, которое запечатайте. Дело важное и урок великий. Кто-то поймёт этот урок?

Рассказывают великолепное слово, сказанное гр. Закревским одному из его приятелей:

– Что, брат, видишь: из Московских Славян никого не нашли в этом заговоре. Что это значит, по-твоему?

– Не знаю, в. сиятельство.

– Значит, все тут; да хитры, не поймаешь следа.

Это значит просто гениальное слово!

16. (Январь 1850)

Я к вам уже Бог знает как давно не писал: у меня всё ещё глаза не поправлялись, а секретарь мой250 был не в состоянии писать по собственным недугам, кончившимся тому десять дней прибавлением к семье нового лица, Николая Алексеевича. Впрочем, все идёт, слава Богу, хорошо. Глазам моим также становится лучше, и я пишу к вам несколько слов, первые письмена после моего воспаления.

Что это вы-то вздумали хворать? Если ещё не поправились, возьмитесь за гомеопатию. Вам, кажется, нужны Sulphur деление XXX каждые два дня и после, вероятно, Silicca тоже деление и такой же приём.

У нас здесь ровно ничего нет нового. Всё по-прежнему; только Свербеевы стали давать балы, а Аксаков пишет грамматику. Мамонов также, кажется, сильно трудится по живописи. Бодянский, вступив снова в университет, грызётся неприличным образом с Шевырёвым. Учёность дремлет, словесность пишет дребедень, за исключением комедий Островского, о которой вы уже знаете и которая, говорят, превосходное творение, и продолжения «Бродяги», не уступающего началу; да Гоголя, который очень весел и, след., трудится. Выходит на поверку, что хоть нечем хвастаться, да и нет причин слишком хандрить.

Видите ли Ф.И. Тютчева? Разумеется, видите. Скажите ему мой поклон и досаду многих за его стихи. Все в восторге от них и в негодовании на него. Не стыдно ли молчать, когда Бог дал такой голос? Если он вздумает оправдываться и ссылаться, пожалуй, на меня, скажите ему, что это не дело. Без притворного смирения я знаю про себя, что мои стихи, когда хороши, держатся мыслью, т. е. прозатор везде проглядывает и, следовательно, должен, наконец, задушить стихотворца. Он же насквозь поэт (durchunddurch). У него не может иссякнуть источник поэтический. В нём, как в Пушкине, как в Языкове, натура античная в отношении к художеству. Пристыдите его молчанием. Статья его в Revue des d. М.251 вещь превосходная, хотя я и не думаю, чтобы её поняли и у вас в Питере, и в чужих краях. Она заграничной публике не по плечу. Заодно попеняйте ему за нападение на souveraineté du peuple. В нём действительно souveraineté suprême. Иначе что же 1612 год? И что̀ делать Мадегасам, если волей Божией холера унесёт семью короля Раваны? Я имею право это говорить, потому именно, что я антиреспубликанец, антиконституционалист и проч. Самоё повиновение народа есть un acte de souveraineté! А всё-таки статья Ф.И.Т. есть не только лучшее, но единственное дельное сказанное об Европейском деле, где бы то ни было. Скажите ему благодарность весьма многих.

Добрый и славный Шевырёв! Он хлопотал, как мог и теперь хлопочет для Коссовича. Я слышал, что он что-то другое ему приискал. Знает ли про это Коссович, и правда ли это? Шевырёв ко мне почти не ездит: боится Закревского. Это смешная сторона отличного человека. Мне, кажется, не нужно прибавлять, что я буду приискивать всякое средство быть полезным для Каэтана Андреевича252. Что-то Бог даст?

17. (Богучарово) 6 ноября 1850

После многих и неутешительных странствований по так называемым степным уездам, т. е. за Тульским, в которых совсем хлеб не родился нынешнего года, возвратившись восвояси, кончил я статейку, которой вы требовали, и ныне посылаю её вам. Графиня253 найдёт её, я надеюсь, довольно понятной. Во время ли она придёт, не знаю; будет ли полезна, также; но знаю то, что все её основы решительно противоположны направлению, господствовавшему в недавнее время. Дельна ли она, судить не могу; кажется мне, что она предмет охватывает, разделяя потребности воспитания на потребности местные, т. е. Русские, и на потребности общечеловеческие, т. е. на потребности самой науки. Надеюсь, что я указал на многие ещё не довольно замеченные промахи нашего общественного образования в обоих отделах, на причины, почему желание сделать воспитание Русским не исполняется, и желание сделать его учёным исполняется точно также мало. Усиление кадетских корпусов в Москве, несмотря на мою нелюбовь к кадетским корпусам, считаю отчасти признаком того, что начинают замечать необходимость помещать училища ближе к центру народной жизни, и поэтому надеюсь, что некоторые мысли могут найти сочувствие. Сочувствия же к большей части своих мнений не ожидаю; но думаю, что вы с большей частью моих замечаний будете согласны. Нападения мои в иных случаях не совсем мягки, но, кажется, иначе и выразиться было невозможно: сильное нападение только и может быть понято, особенно иными читателями. Кончая статью о воспитании, я не мог не коснуться и книгопечатания, потому что полагаю печатание гласным воспитателем народа. Не знаю, одобрите ли вы это окончание статьи и особенно довольно резкую форму нападения на современную цензуру. Я хотел бы, но не решился, примерами доказать, что теперешняя цензура вредна и религии, и далее правительству. Это бы было дурно принято и восставило бы против меня и Ширинского и, может быть, Протасова254. Поэтому я держался общих доводов. Вообще, прочитав то, что я написал, скажите мне своё мнение откровенно. Вы понимаете, что если я самолюбив (хоть я и не сильно падок к этому пороку), во всяком случае, я совсем не самолюбив в таких случаях, где пишу, как теперь, более по чувству обязанности, чем по влечению внутреннему, и где даже имени моему не до́лжно являться. Я бы очень желал знать, не заметите ли каких пропусков или даже просто неосновательных или недосказанных мыслей. В статье, которую я писал бы для публики, я бы, разумеется, искал доводов более глубоких и основанных на внутренних законах разума; тут я старался только быть понятным. Удалось ли мне это? Вы знаете, что, по мнению многих, это удаётся мне редко255.

Что̀ вам сказать о себе? Боль во лбу прошла: охочусь на славу. Отрадка256 скачет во удивление всех, и только? Не совсем. Вообразите себе, что привычка в продолжение нескольких вечеров писать статейку так меня втянула в писание, что рука и перо перешли как-то естественно к более серьёзному предмету, Семирамиде, и я за неё принялся опять не на шутку. При этом учу детей и очень радуюсь, видя, как мало-помалу головка М... зреет и светлеет. Она начинает входить в разум. М... нарисовала сама, без всякой помощи, и почти кончила Христа Тицианова Alla Moneta, и очень удовлетворительно. Но вот случай любопытный, и которому я едва бы поверил, если бы это не случилось при мне. Он доказывает, как слова̀ Веры и Христианства непонятным образом дают серьёзное и глубокое направление детской мысли. С.., которой минуло четыре года, на днях при мне, в прошлое Воскресенье, озадачила свою няню. «Няня, что это в церкви говорили: примите, едите тело моё. Чьё это тело?» Няня, отвечала, что Христово. С.., помолчав, сказала: «Няня, как же это тело Христово? Ведь Христос Бог, а у Бога тела нет». Говорят о том, как может быть, чтобы народ интересовался отвлечённостями; а вот вопрос четырёхлетнего ребёнка. Няня не умела, разумеется, отвечать, и очень мило было смотреть, как М... взялась за объяснение, и право очень удовлетворительно. Этот маленький случай в детской жизни очень заинтересовал меня. Ясно, что детям можно преподавать Христианство гораздо серьёзнее, чем вообще полагают.

Что-то вы поделываете? Что Коссович? Едет ли? Ни от вас, ни от него нет слуха давно.

Я познакомился с нашим губернатором. Человек неглупый и образованный, и довольно приятный257. И того у нас отнимают. Говорят, что будет Толстой Егор Петрович; что-то не верится. Попросите через кого-нибудь Перовского, чтобы он сжалился над Тулой, да дал бы кого-нибудь хорошего. Ведь просто бедствуем губернаторами. Здесь без меня был у нас Аксаков. Жена говорит, что Малороссию бранит. Я этого ждал.

18. (1 Декабря 1850.)

Письмо ваше очень нас огорчило не потому, чтобы мы думали, что вы перестали иметь к нам дружбу или долго могли сердиться, когда с нашей стороны не было намерения вам сказать неприятное, но потому, что грустно было угадывать и, так сказать, видеть заглазно волнение ваше и тяжёлое состояние, в котором вы находитесь. Впрочем, жена моя об этом уже вероятно писала, а, следовательно, говорить более об этом не стану. Вы легко поверите, что мы всё те же для вас, как, и были, и будем всё также вас душевно любить и искренне и от всего сердца желаем вам всего, всего доброго. О себе скажу вам покуда только то доброе, что я давным-давно не работал так много и так аккуратно. Всё в Истории принимает какой-то новый вид и живой смысл. Так, например, теперь пишу время Оттонов и первых Салийцев258. Как ясно выступает взаимная зависимость двух властей, светской и духовной, и их истечение из одной идеи Римской державы в её новой форме Всехристианства, Tota Christianitas. Как ясна впереди роль Франции, чисто отрицательная. Когда общая идея, которую воплощали в себе Германия и Италия, была уже уличена во лжи, когда всё великое и поэтическое, что̀ заключалось в этой идее, было признано мечтою: тогда на сцену выдвигается Франция с жизнью чисто местной и условной, с адвокатской сухостью мысли, со взглядами и требованиями крайне ограниченными, но зато крайне практическими. Когда Француз Ногаре, посланник Французского короля, дал Папе оплеуху, как259 чудно выразилось отношение жизни реальной к самым высоким мечтам! Что за чудная вещь простая истина Истории! Как удивительно, и с какой стройной логикой развивается вся эта цепь заблуждений неизбежных, принимаемых временно за истину и потом обличаемых истиной действительной! Вы видите, что я в духе труда дельного.

К Коссовичу писал я на днях. Мне и досадно на него потому, что чувствуется, что он мог бы дело отъезда своего уладить, и жаль его потому, что вижу, что у него не охоты недостаёт, а ловкости и практического толка. Не знаю, сумеет ли он, наконец, доехать до Англии. Кажется, он даже не решился ещё объяснить Корфу, чего именно он желает. Уж я хочу писать Боппу или Лассену, чтобы они вступились и по-санскритски написали пояснительное письмо к барону.

Прощайте покуда, любезный Алекс. Николаевич. Не знаю, писал ли я вам, что нынешний год мне удалось сделать в одной деревне ряду с крестьянами. Минута была очень приятная по той ясности, с которой в них выражался совокупный смысл: явление редкое везде, а у нас как будто неугадываемое.

19. (1851)

Душевно благодарю вас, любезный А.Н., за дружескую присылку издаваемых вами Памятников260. Все экземпляры разосланы мною по принадлежности, но ещё, кажется, никто за чтение их не принимался кроме страстного дипломата Д.Н. Свербеева, который, сейчас принялся за книгу, привлекаемый дипломатическим её благоуханием. При этом он заметил, что Ливонских бумаг нет, и спрашивал, известно ли вам, что, во время их подвига по Архиву261, его трудами и трудами П.Вас. Киреевского были приведены в порядок и переписаны многие бумаги по делам Ливонским, которых копии при Архиве, а реестр находится в Министерстве Иностранных Дел.

У меня к вам просьба: знаете ли Микуцкого или слыхали про него? Студент бедный в полном смысле этого слова, лет под сорок, бывший солдатом, великий филолог, известный нашей Академии, одобренный Шафариком, страстный к своему делу едва ли не более Коссовича262. Теперь кончаются его студенческие года, и ему предстоит заглохнуть в каком-нибудь училище. Чтобы спастись от этого, ему нужно магистерство. Теперь он стипендиат Царства Польского; нужно продлить стипендию ещё на год, чтобы он мог оставаться при университете. Университет сделал об этом представление, которое на прошлой неделе пошло; но дело может затянуться: Вы не без знакомства при Министерстве и знакомы с Норовым. Пожалуйста, ускорите это дело; я уверен, что вы не откажитесь от случая быть полезным великому труженику и хорошему, много страдавшему человеку.

Нового здесь ничего нет, кроме весьма удачного пира в честь Иордана и Айвазовского, винегрета из разнородных лекций, в котором Грановский отличился изяществом изложения и был всеми восхвалён, а Шевырёв отличается дельностью и никем почти не признан, да ещё великого оскорбления бонтонного общества по случаю стихов, напечатанных в «Северной Пчеле». Я стихам очень рад, а оплеухе полученной обществом вдвое.

20. Августа 28 дня, Богучарово (1851)

После вашего отъезда из Москвы, где и я недолго оставался по неудаче в своей спекуляции, у меня, было прошла боль во лбу, но потом ни с того ни с сего возвратилась втрое сильнее и мучила меня недели две донельзя; наконец, от времени или от Belladonna, не знаю, стала проходить и вот уже неделя как меня посещает только изредка, т. е., дня через два, и то довольно легко; но всё ещё не совсем я от неё отделался. Догадалась же она посещать меня по вечерам или перед вечером, в самое моё разумное время, так что жар дневной, да эта вечерняя гостья совсем от всего отбили меня. Что-то будет на будущей неделе? Здесь проезжал Самарин с Бибиковым263 и от этого не мог ко мне завернуть; звал меня в Москву, и я охотно бы с ним съездил повидаться, да у меня вдруг навернулась куча дел, так что отлучиться не было никакой возможности. Теперь же Самарин, вероятно, давно уехал, и мне крайне жаль, что я его не видал. Главное моё дело, разумеется, счёт хозяйственный при сдаче дел Василием Александровичем264. Чем ближе его отъезд, тем более жалею я о необходимости расставания; думаю, что и ему это тяжело. Как бы рад я был, если бы ему удалось найти хорошее место. Едва ли я не виноват сам во многом, что бесспорно им упущено. При его характере ему необходим был помощник-исполнитель, а этого-то и не было. Я же со своей стороны всегда буду любить Василия Александровича.

Коссович мне пишет о библиотеке и спрашивает моих мыслей; скажите ему, что средства Московские мало мне известны, но на будущей почте я ему напишу, что знаю или лучше сказать, что̀ предполагаю.

От графини Блудовой получил я письмо. Бедная больна. Если бы она верила гомеопатии, это прошло бы скоро; но за всех лечащихся аллопатией я всегда боюсь, как бы не затянулась болезнь. Посоветуйте ей полечиться у гомеопата. Нашим общим друзьям Славянам по-моему очень нехорошо приходится в Австрии. Великое счастье, если в Булгарии учредится господарство; это даже радость, которой я верить не смею, но планы колонизации в Венгрии представляют великую опасность. По характеру народов сомнения нет, что эта колонизация сильнее пойдёт в округах Славянских, чем между драчунами-Мадьярами; а колонизация Штирии имеет явную цель окончательно в ней убить Славянскую стихию. А всё-таки верится, что Бог поможет.

Коссович пишет также, что наш Лондонский священник в Петербурге265. Пожалуйста, познакомьтесь с ним. Он отличнейший человек. Если что от него узнаете о церковных делах в Англии, уведомьте.

21. 3 декабря (1851)

Живу покуда ещё в Богучарове: пишу. Написал статью для Аксаковского сборника и посылаю её. Главное же, воюю с Губ. Правлением. Хуже всякого Бема и Кошута! Отбили навоз у ямщиков на станции, не только против всех прав, но ещё и против слов контракта, заключённого с казной за семь месяцев. И как вы думаете, какую бы причину нашли они для этого разбоя? «Ямщики-де, – говорит Правление, – не могут и не умеют пользоваться навозом, и сверх того свободнее будут заниматься гоньбою почтовой, когда избавятся от хлопот по очищению двора». Это невероятно, но именно таковы ответы Правления и его достойного представителя, Барановича. Дело любопытное по наглости нарушения прав собственности и контрактных условий. Вскорости думаю довести его до гр. Перовского или до 1-го департамента Сената, а между тем ещё здесь вожусь с ним и забавляюсь толками Тульскими о моей неуступчивости. Вот сельские занятия.

Где Коссович? Жив ли? Приехал ли? Ни слова от него с самого приезда Кошелева! В Москву еду на днях. Странно будет, что ни Свербеевой, ни Аксак. там не будет зимою. Хочу подналечь на труды в свободное время.

Прощайте, любезный Александр Николаевич. Будьте здоровы и дайте о себе весть.

22. (Февраль 1852)

Только что удар пал мне на голову, новый удар, тяжёлый для всех, последовал за ним: Николинькин крестный отец, Гоголь наш, умер. Смерть моей жены и моё горе сильно его потрясли; он говорил, что в ней для него снова умирают многие, которых он любил всей душой, особенно же Н.М. Языков. На панихиде он сказал: всё для меня кончено. С тех пор он был в каком-то нервном расстройстве, которое приняло характер религиозного помешательства. Он говел и стал себя морить голодом, попрекая себя в обжорстве. Иноземцев не понял его болезни и тем довёл его до совершенного изнеможения. В Субботу на Масленице Гоголь был ещё у меня и ласкал своего крестника. В Субботу или Воскресенье на первой неделе он был уже без надежды, а в Четверг на нынешней недели кончил. Ночью с Понедельника на Вторник первой недели он сжёг в минуту безумия всё что написал. Ничего не осталось, даже ни одного чернового лоскутка. Очевидно, судьба. Я бы мог написать об этом психологическую студию; да кто поймёт или кто захочет понять? А сверх того и печатать будет нельзя. После смерти его вышла распря: друзья его хотели отпевать его в приходе, в церкви, которую он очень любил и всегда посещал, Симеона Столпника; Университет же спохватился, что когда-то дал ему диплом почётного члена и потребовал к себе. Люди, которые во всю жизнь Гоголя знать не хотели, решили участь его тела, против воли его друзей и духовных братий, и приход, общее всех достояние, должен был уступить домовой церкви, почти салону, куда не входят ни нищий, ни простолюдин. Многознаменательное дело. Эти сожжённые произведения, эта борьба между пустым обществом, думающим только об эффектах, и серьёзным направлением, которому Гоголь посвящал себя, борьба, решённая в пользу Грановских и Павловых и прочих городским начальством: всё это какой-то живой символ. Мягкая душа художника не умела быть довольно строгой и строгость свою обратила на себя и убила тело. Бедный Гоголь! Для его направления нужны были нервы железные.

Ляжет он всё-таки рядом с Валуевым, Языковым и Катенькой и со временем со мною, в Даниловом монастыре, под Славянской колонной Венелина. Так и надобно было.

У меня другое грозит горе: кажется, матушка ненадолго у нас загостится!

23

Досадно мне, любезный Александр Николаевич, что не удалось мне встретить вас в Богучарове. Меня в это время судьба загнала в Донков, на несказанную скуку. Ехал я на две недели; а прожил слишком месяц в самых неприятных хлопотах, беспрестанно ожидая, что завод нынче или завтра будет пущен в ход, и беспрестанно обманываясь в своих надеждах по милости неаккуратности или плутни Российских негоциантов, как себя называют Тульские плуты и алтынники-купцы. А потом, то сахаровар болен, то льёт такой дождь, что материалов нельзя подвозить и труб класть нельзя, наконец, все возможные неудачи. В пустыне и без сношения с просвещённым миром, даже без Московских Ведомостей, с горя я стал изучать сахароварение, искать новых путей, выдумал славные и крайне удобные печи, и наконец, собираюсь уже просить привилегии на усовершенствование в добывании сахара, хотя, по правде, я ещё ни фунта не добыл, а свекловицы попортил довольно. Вот как прошла моя осень. Теперь опять я на несколько времени возвратился к своим. Но, отделавшись от своей трудной и скучной работы, вспоминаю о ней не без удовольствия и живо чувствую то утешение, которое мне доставили полный успех моих сделок с крестьянами, их благодарность и одобрение многих помещиков; которые готовы, кажется, последовать моему примеру: Один даже принялся за дело. Если это пойдёт, то недаром я трудился, и думаю, что пользу я принёс бо́льшую, чем всеми возможными писанными мною статьями.

24. (1852)

Вы не отвечали мне, любезный Александр Николаевичу на моё письмо: неужели ещё сердитесь? Как бы то ни было, я к вам с двойной просьбой. Одна не моя и изложена в прилагаемом письме от дочери Аграфены Климовны. Предоставляю дело вашему расположению и её женскому красноречию; а другая просьба моя. Вы знаете, что я писал к архиепископу Казанскому Григорию о деле Пальмера. Получил от него живой и тёплый ответ; другое письмо моё к нему тоже осталось не без ответа, но на этот раз это было кусок льда266. Я на него не пеняю. Вероятно, его добрые люди обделали и напугали. За всем тем я его благодарю письмом, которое посылаю и посылаю также «М. Сборник» ради статьи Киреевского и для того, чтобы не совсем прервать знакомство. Но книгу (хотя в письме я сказал, что посылаю) я к нему прямо послать не хочу. Пожалуйста, возьмите на себя труд доставить ему книгу, которую адресую на ваше имя: Быть может, вы захотите при случае и человека узнать. Кажется, не совсем без пользы было письмо: По слухам дело пошло несколько поживее, верного же ничего не знаю. Пальмеру я писал, но ответа ещё нет. Не пеняйте на меня за поручение: может быть исполнение его будет вам не неприятно, если сведёт оно вас с человеком хорошим, как говорят о Григории, и даст случай узнать повернее; как идут дела Английских катехуменов.

О себе скажу, что тружусь гораздо более прежнего и вообще веду жизнь почти как назначал, но всё-таки раннего отхода ко сну не могу устроить. Это, видно, до деревни. Я много в душе переменился. Детство и молодость ушли разом. Жизнь для меня в труде, а прочее всё как будто во сне.

Два портрета267 я сделал: один уже кончил, и оба очень хорошие и очень похожие.

У вас, кажется, есть какая-то старая, но довольно подробная карта Европы древней, где старые имена городов в Италии. Если есть, пришлите.

25. (1852)

Вы меня столько знаете, любезный Александр Николаевич, что вполне можете быть уверенным, что я никогда и никак не могу заслужить справедливого упрёка по своим действиям и мыслям общественным. Много имел я приятелей, которые были или скептики или вовсе неверующие (с двадцатилетнего возраста), и почти все сделались людьми искренно верующими.

Много было либералов даже в крайней степени (такова была эпоха), и они сделались монархистами. До какой степени я имел на это влияние, не могу сказать; но кажется, это могло бы служить мне достаточной похвалой. Теперь здесь ходит слух о каком-то негодовании на «Московский Сборник». Я статей других не знаю, кроме своей, а в ней я сохраняю и отчасти развиваю своё всегдашнее убеждение, что истинное просвещение имеет по преимуществу характер консерваторства, которое есть постоянное усовершенствование, всегда опирающееся на очищающуюся старину. Совершенная остановка невозможна, а разрыв гибелен. Мысль и жизнь моя, кажется, всегда были согласны между собой, и из них я никогда не скрывал и не имел нужды скрывать ничего. Все прежние мои статьи того же содержания, все беседы того же смысла. Есть против переворотов ненависть политическая; она может иметь свою пользу, но она, по-моему, низка и бессильна, ибо она принадлежит только богатым мира сего. У меня всегда была, как вы знаете, против тех же революций ненависть нравственная, которая не только благороднее, но и сильнее, ибо она также возможна в бедном, как и в богатом. Это убеждение не мешает жизни мысли. Как этого не умеют прочесть во всех моих статьях, не знаю. Впрочем, те умели, которые меня сызмолода величали сервилионом. Впрочем, вероятно этот слух Московский пуст: ибо в вашем последнем письме, полученном на днях, нет ничего подобного. Я вам очень за него благодарен и за вашу дружбу. Искренно благодарю за совет быть в одно время деятельным и сильно наблюдать за своей внутренней деятельностью. Я, кажется, что-то ещё хотел сказать вам об этом письме, но выронил его на ухабе в лужу, которыми изобилует Москва донельзя.

У меня здесь возни хозяйственной пропасть. Купил деревню, завожу сахарный завод, беспрестанно толкусь в хозяйственном обществе и только? Как же не так? Разбираю Шведские древности, выдумал сеяльницу (просто чудо), улучшаю жатвенную машину и спорю с И.С. Аксаковым об устройстве и внутреннем смысле третейского суда. Это мало изучено, а могло бы упростить судопроизводство до невероятной степени. Об этом заставило меня думать насильное похищение телеги у моего крестьянина.

26. 19 марта (1853)