Содержание

Запорожское казачество Захват Малороссии казаками Борьба казачества против установления государственной администрации Малороссии Начало «идеологии» Установление крепостного права в Малороссии Катехизис «Возрождение» Первые организации Галицийская школа «Формальный национализм»

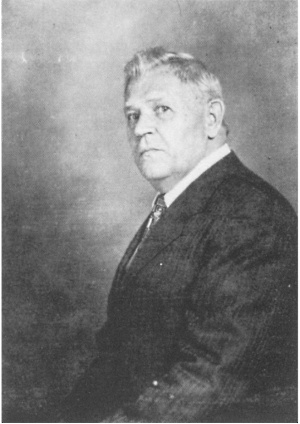

Об авторе

Николай Иванович Ульянов (1904–1985) – русский эмигрант, историк, профессор Йельского университета (США). Результат его 15-летнего труда, книга «Происхождение украинского сепаратизма» (1966) – аргументированное исследование метаполитической проблемы, уже не одно столетие будоражащей умы славянского мира по обе стороны баррикад. Работа, написанная в своеобразной эссеистической манере, демонстрирующая широчайшую эрудицию и живость ума, не имеющая себе равных в освещении избранного предмета исследования,– не смогла быть опубликована в США: опережающие публикации ее частей в периодике сразу вызвали противодействие оппонентов, не согласных с основным тезисом Ульянова: украинский сепаратизм опирается на ревизию российской истории. Большая часть тиража единственного прижизненного издания была ими скуплена и уничтожена; следующее увидело свет лишь спустя 30 лет в России. Имя Н. И. Ульянова в украинской историографии до сих пор умышленно замалчивается, поскольку его труд способствует пониманию генезиса современного ультранационализма, вскрывает корни стяжательства и вседозволенности, присущих нынешним власть имущим.

От редакции

Предлагаемая вниманию читателя книга Николая Ивановича Ульянова «Происхождение украинского сепаратизма» – единственный научный труд во всей мировой историографии, специально посвященный этой проблеме. Созданный почти 30 лет назад, он представляет для нас интерес прежде всего тем, что не связан с сегодняшними политическими событиями, точнее – не ими порожден, и все же оглушительно современен. Такая судьба редко выпадает на долю академического исследования. Вряд ли следует удивляться и тому, что он появился в эмиграции: в нашей стране столь «несвоевременные» мысли просто не могли зародиться. Это в свою очередь побуждает нас задуматься над вопросом, что представляла собою российская эмиграция, что означает она для нас сегодня.

Мы долгое время были лишены мощного слоя культуры, созданного в эмиграции после октябрьского переворота 1917 года и гражданской войны. Волею судеб за рубежом оказалось более 3 миллионов человек. Точное число неизвестно, о нем спорят. Бесспорно лишь, что большинство эмигрантов были людьми образованными. Более того, там оказалась элита российской культуры, по творческому потенциалу сопоставимая с той частью, которая осталась в стране (не забудем при этом о потерях,|VI: понесенных в годы гражданской войны от голода, эпидемии, а больше – от чисто физического уничтожения).

Другая волна, последовавшая за второй мировой войной, не уступая ей но численности, не могла тягаться с первой по другим статьям. Но и среди эмигрантов этой волны также были поэты и писатели, ученые и конструкторы, просто предприимчивые люди и просто неудачники…

Сейчас к нам возвращаются многие имена. В основном это писатели, философы-мыслители типа Н. А. Бердяева или Г. П. Федотова. Нельзя не признать, что примеры тут не могут не быть случайными. Мы еще плохо знаем то огромное наследие, которое нам оставлено. Его еще предстоит изучить, освоить. Ясно лишь, что оно в известной мере способно заполнить те зияющие бреши, которые образовались в нашей культуре, самосознании и самопознании за последние 70 лет.

Судьба каждого человека неповторима. За такой затертой фразой стоят, однако, совсем не банальные события и жизненные судьбы, редко заканчивавшиеся более или менее благополучно. Эмиграция – не подарок судьбы, а вынужденный шаг, связанный с неизбежными утратами. Такой путь проделал и Н. И. Ульянов, которого, можно сказать, сам ход истории вытолкнул за пределы страны.

Начало жизни было сравнительно благополучным. Николай Иванович родился в 1904 году в Санкт-Петербурге. По завершении среднего образования поступил в 1922 году в Петербургский университет на историко-филологический факультет. По окончании университета в 1927 году академик С. Ф. Платонов, ставший его учителем, предложил талантливому юноше аспирантуру. После он работал преподавателем Архангельского педагогического|VII: института, а в 1933 году возвратился в Ленинград, став старшим научным сотрудником Академии наук.

За считанные годы выходят его первые книги: «Разинщина» (Харьков, 1931), «Очерки истории народа Коми-Зырян» (Ленинград, 1932), «Крестьянская война в Московском государстве начала XVII в.» (Ленинград, 1935), ряд статей. Ему была присуждена ученая степень кандидата исторических наук. Своего воплощения ждали многие научные замыслы. Но верстку очередной книги Ульянова рассыпали: летом 1936 года он был арестован… После убийства Кирова и в преддверии показательных процессов Ленинград чистили от интеллигенции.

Жизнь 32-летнего ученого была растоптана, а научная работа прервана на долгие годы. Отмеренный ему срок в 5 лет (сведущие люди знают – такой «мягкий» приговор с шаблонным обвинением в контрреволюционной пропаганде давался «ни за что») он отбывал в лагерях на Соловках, а затем в Норильске.

Он был выпущен на свободу в самый канун войны и вскоре взят на окопные работы. Под Вязьмой вместе с другими попал в плен. Пригодилась зэковская сметка: бежал из немецкого лагеря, прошел несколько сот километров по немецким тылам и разыскал в дальних пригородах осажденного Ленинграда свою жену. Более полутора лет они жили по глухим деревням на оккупированной территории. От голода спасала профессия жены, Надежды Николаевны: врач нужен всегда и везде…

Осенью 1943 года оккупационные власти отправили Н. И. и Н. Н. Ульяновых на принудительные работы в Германию. Здесь, под Мюнхеном, Ульянов работал на автомобильном заводе автогенным сварщиком (не продолжил ли гулаговскую «специальность»?). После разгрома|VIII: Германии этот район оказался в американской зоне. Забрезжила новая угроза насильственной репатриации. Минувшие голы лишили Н. И. Ульянова иллюзий: сталинский режим на родине не сулил возвращения к научной работе, скорее снова лагеря. Выбор был не велик. Но и на Западе никто его не ждал. После долгих мытарств в 1947 году перебрался в Касабланку (Марокко), где продолжил работу сварщиком на металлургическом заводе французского концерна «Шварц Омон». Он оставался здесь до начала 1953 года, что дало повод подписывать первые статьи, начавшие появляться в эмигрантской печати, псевдонимом «Шварц-Омонский», от которого веяло лагерным юморком.

Как только жизнь начала мало-мальски входить в нормальную колею, Н. И. Ульянов решил посетить Париж: французский протекторат над Марокко облегчал тогда такое путешествие. Поездка стала переломным моментом в жизни. «…Впервые за свою эмиграцию увидел настоящую культурную Россию. Это было глотком свежей воды. Буквально отдохнул душой»,– писал он своей супруге. Среди новых знакомых, приветливо встретивших его, были С. Мельгунов, Н. Берберова, Б. Зайцев и многие другие. За первой последовали другие поездки, появилась возможность пользоваться крупными библиотеками, возобновилась научная работа, открылась перспектива публикации трудов.

Конец 40-х – начало 50-х годов вошли в историю как глухая эпоха «холодной войны». Каждой войне нужны свои бойцы. Попытки втянуть H. И. Ульянова в их фалангу, предпринятые в начале 1953 года (он был приглашен Американским комитетом по борьбе с большевизмом в качестве главного редактора русского отдела радиостанции|IX: «Освобождение»), не увенчались успехом. Борьба против большевистского режима была в тех условиях неотделима от борьбы против родины, ее единства, ее народов. Такие политические манипуляции были несовместимы с убеждениями Николая Ивановича. Заглянув за кулисы политической сцены, уяснив стратегические замыслы ее режиссеров, он решительно отошел от них. Весной 1953 года последовал переезд в Канаду (здесь он, в частности, начал читать лекции в Монреальском университете), а с 1955 года стал преподавателем Йельского университета (штат Коннектикут, город Нью-Хейвен).

Собственно, только с 1955 года возобновляется в полном объеме научная деятельность Н. И. Ульянова Лучшие и наиболее плодотворные в жизни любого ученого годы (с 32 до 51 года) были безвозвратно утрачены. Можно лишь удивляться, что 19-летний перерыв не притупил вкуса к науке. В то же время жесткие изломы судьбы развили у него критические оценки действительности, сделали его острым полемистом, что сказалось на всем последующем творчестве. В сочетании с энциклопедическим складом ума все это превратило его в последовательного ниспровергателя шаблонных схем, расхожих истин и схоластических концепций. Именно здесь коренится отгадка его особого места в историографии. Он по праву может быть назван историческим мыслителем, истинные масштабы которого уяснены нами далеко не в полной мере по причине почти полной неизвестности его трудов для российских научных кругов.

Разговор о творчестве Н. И. Ульянова – большой и сложный. Помимо научных работ ему принадлежат два исторических романа – «Атосса», повествующий о войнах|X: Дария со скифами, и «Сириус», описывающий последние годы Российской империи, события Первой мировой войны и Февральской революции. С известной долей условности можно сказать, что оба они как бы символизируют верхнюю и нижнюю хронологические планки его научных интересов. Его статьи рассеяны по страницам журналов «Возрождение» (Париж) и «Новый журнал» (Нью-Йорк), газет «Новое русское слово» (Нью-Йорк) и «Русская мысль» (Париж), а также многих других зарубежных периодических изданий, сборников статей, английской «Энциклопедии России и Советского Союза», англоязычной научной периодики. Бурную полемику вызывали в свое время его статьи о роли русской интеллигенции в судьбах России, характеристики отдельных исторических деятелей («Северный Тальма» об Александре I и «Басманный философ» о взглядах П. Я. Чаадаева), о славянофобстве Маркса («Замолчанный Маркс») и др. Широкий отклик вызвал его доклад «Исторический опыт России», произнесенный в Нью-Йорке в 1961 году на праздновании 1100-летия российской государственности.

Но, пожалуй, центральное место в его исторических изысканиях занимает «Происхождение украинского сепаратизма». Работа над этим исследованием заняла более 15 лет. Отдельные его части публиковались в различных изданиях задолго до появления монографии в целом. Они сразу же привлекли к себе внимание. По мере прояснения масштаба замысла и мастерства исполнения росло не только внимание, но и противодействие. Чем иначе объяснить тот факт, что эта книга, не имеющая себе равных в освещении избранного предмета исследования, не смогла быть опубликована в США? Пусть читателя не вводит в заблуждение обозначение на титульном листе|XI: «Нью-Йорк, 1966». Книга была набрана и отпечатана в Испании, в Мадриде, где для этого не было, собственно, подходящих условий, о чем свидетельствует архаичная уже к тому времени дореволюционная орфография и грамматика, которой не пользовался и сам автор. Видимо, архаичны были и наборщик, и сама типография, что обусловило также наличие многочисленных опечаток.

Весьма странной была последующая судьба книги. Она довольно быстро разошлась. Лишь впоследствии обнаружилось, что большая часть тиража попала не к читателям, а была скуплена заинтересованными лицами и уничтожена. Монография вскоре стала библиографической редкостью. Тем не менее второго издания не последовало. Научный труд дохода не приносит, издан он был на личные средства автора (ушедшего в 1973 году на пенсию), а спонсоров, видимо, не нашлось…

Не будем касаться здесь содержания книги или давать ей какую-то окончательную оценку. Читатель найдет в ней и сильные стороны, и отдельные недоработки. Что-то, вероятно, вызовет у него возражения и желание поспорить. Да и трудно ожидать иного, когда речь идет о столь острой проблеме. Не исключено, что найдутся и такие читатели, на которых ознакомление с книгой подействует как прикосновение к обнаженному зубному нерву. Но такова природа объекта исследования. Важно, однако, что автор нигде не оскорбил чьего-либо национального чувства. На аргументы же надо отвечать контраргументами, а не вспышками страстей.

К сожалению, автор уже не сможет возразить своим оппонентам или поговорить с людьми, воспринявшими его взгляды (хотя бы и частично). Н. И. Ульянов умер в 1985 году и похоронен на кладбище Йельского университета.|XII: Думается все же, что сам он с огромным интересом выслушал бы конструктивные замечания и объективно аргументированную критику. В таком подходе нуждается любое научное исследование. Эти принципы исповедовал и сам автор, свидетельством чему служит все его творчество.

Мы полагаем, что труд Н. И. Ульянова – такой памятник исторической мысли, знакомство с которым необходимо даже тем, кто стоит на иной точке зрения. А кто может – пусть напишет лучше.

В предисловии были использованы материалы книги: Отклики. Сборник статей памяти Н. И. Ульянова (1904–1985) / Под ред. В. Сечкарева. Нью-Хейвен, 1986.|3:

Введение

Особенность украинского самостийничества в том, что оно ни под какие из существующих учений о национальных движениях не подходит и никакими «железными» законами не объяснимо. Даже национального угнетения, как первого и самого необходимого оправдания для своего возникновения, у него нет. Единственный образец «угнетения» – указы 1863 и 1876 гг., ограничивавшие свободу печати на новом, искусственно создававшемся литературном языке – не воспринимались населением как национальное преследование. Не только простой народ, не имевший касательства к созданию этого языка, но и девяносто девять процентов просвещенного малороссийского общества состояло из противников его легализации. Только ничтожная кучка интеллигентов, не выражавшая никогда чаяний большинства народа, сделала его своим политическим знаменем. За все 300 лет пребывания в составе Российского государства Малороссия-Украина не была ни колонией, ни «порабощенной народностью».

Когда-то считалось само собой разумеющимся, что национальная сущность народа лучше всего выражается той партией, что стоит во главе националистического движения. Ныне украинское самостийничество дает образец величайшей ненависти ко всем наиболее чтимым и наиболее|4: древним традициям и культурным ценностям малороссийского народа: оно подвергло гонению церковнославянский язык, утвердившийся на Руси со времен принятия христианства, и еще более жестокое гонение воздвигнуто на общерусский литературный язык, лежавший в течение тысячи лет в основе письменности всех частей Киевского государства, во время и после его существования. Самостийники меняют культурно-историческую терминологию, меняют традиционные оценки героев событий прошлого. Все это означает не понимание и не утверждение, а искоренение национальной души. Истинно национальное чувство приносится в жертву сочиненному партийному национализму.

Схема развития всякого сепаратизма такова: сначала якобы пробуждается «национальное чувство», потом оно растет и крепнет, пока не приводит к мысли об отделении от прежнего государства и создании нового. На Украине этот цикл совершался в обратном направлении. Там сначала обнаружилось стремление к отделению, и лишь потом стала создаваться идейная основа, как оправдание такого стремления.

В заглавии настоящей работы не случайно употреблено слово «сепаратизм» вместо «национализма». Именно национальной базы не хватало украинскому самостийничеству во все времена. Оно всегда выглядело движением ненародным, вненациональным, вследствие чего страдало комплексом неполноценности и до сих пор не может выйти из стадии самоутверждения. Если для грузин, армян, узбеков этой проблемы не существует по причине ярко выраженного их национального облика, то для украинских самостийников главной заботой все еще остается доказать отличие украинца от русского. Сепаратистская мысль до сих пор работает над созданием антропологических, этнографических и лингвистических теорий, долженствующих лишить русских и украинцев какой бы то ни было степени родства между собой. Сначала их объявили «двумя русскими народностями» (Костомаров), потом – двумя разными славянскими народами, а позже возникли теории, по которым славянское происхождение оставлено только за украинцами, русские же отнесены к монголам, к туркам, к|5: азиатам. В. Щербакивскому 1 и Ф. Вовку доподлинно стало известно, что русские представляют собою потомков людей ледникового периода, родственных лопарям, самоедам и вогулам, тогда как украинцы – представители переднеазиатской круглоголовой расы, пришедшей из-за Черного моря и осевшей на местах, освобожденных русскими, ушедшими на север вслед за отступающим ледником и мамонтом 2. Высказано предположение, усматривающее в украинцах остаток населения утонувшей Атлантиды.

И это обилие теорий, и лихорадочное культурное обособление от России, и выработка нового литературного языка не могут не бросаться в глаза и не зарождать подозрения в искусственности национальной доктрины.

* * *

В русской, особенно эмигрантской, литературе существует давнишняя тенденция объяснять украинский национализм исключительно воздействием внешних сил. Особенное распространение получила она после Первой мировой войны, когда вскрылась картина широкой деятельности австро-германцев по финансированию организаций вроде «Союза вызволения Украины», по организации боевых дружин («Сичевые стрельцы»), воевавших на стороне немцев, по устройству лагерей-школ для пленных украинцев.

Д. А. Одинец, погрузившийся в эту тему и собравший обильный материал, был подавлен грандиозностью немецких планов, настойчивостью и размахом пропаганды в целях насаждения самостийничества 3. Вторая мировая война явила еще более широкое полотно в этом смысле.

Но с давних пор историки, и среди них такой авторитет, как проф. И. И. Лаппо, обратили внимание на поляков, приписывая им главную роль в создании автономистского движения.

Поляки в самом деле по праву могут считаться отцами украинской доктрины. Она заложена ими еще в эпоху гетманщины. Но и в новые времена их творчество очень велико. Так, самое употребление слов «Украина» и «украинцы» впервые в литературе стало насаждаться ими. Оно|6: встречается уже в сочинениях графа Яна Потоцкого 4. Другой поляк, гр. Фаддей Чацкий, тогда же вступает на путь расового толкования термина «украинец». Если старинные польские анналисты, вроде Самуила Грондского, еще в XVII веке выводили этот термин из географического положения Малой Руси, расположенной на краю польских владений («Margo enim polonice kraj; inde Ukгаinа quasi provinсiа ad fines Regni posita») 5 6, то Чацкий производил его от какой-то никому кроме него не известной орды «укров», вышедшей якобы из-за Волги в VII веке 7 8.

Поляков не устраивала ни «Малороссия», ни «Малая Русь». Примириться с ними они могли бы в том случае, если бы слово «Русь» не распространялось на «москалей».

Внедрение «Украины» началось еще при Александре I, когда, ополячив Киев, покрывши весь правобережный юго-запад России густой сетью своих поветовых школ, основав польский университет в Вильно и прибрав к рукам открывшийся в 1804 году Харьковский университет, поляки почувствовали себя хозяевами умственной жизни малороссийского края.

Хорошо известна роль польского кружка в Харьковском университете, в смысле пропаганды малороссийского наречия как литературного языка. Украинскому юношеству внушалась мысль о чуждости общерусского литературного языка, общерусской культуры и, конечно, не забыта была идея нерусского происхождения украинцев 9.

Гулак и Костомаров, бывшие в 30-х годах студентами Харьковского университета, подверглись в полной мере действию этой пропаганды. Ею же подсказана и идея всеславянского федеративного государства, провозглашенная ими в конце 40-х годов. Знаменитый «панславизм», вызывавший во всей Европе яростную брань по адресу России, был на самом деле не русского, а польского происхождения. Князь Адам Чарторыйский на посту руководителя русской иностранной политики открыто провозгласил панславизм одним из средств возрождения Польши.

Польская заинтересованность в украинском сепаратизме лучше всего изложена историком Валерианом Калинкой, понявшим бессмысленность мечтаний о возвращении|7: юга России под польское владычество. Край этот потерян для Польши, но надо сделать так, чтобы он был потерян и для России 10 11. Для этого нет лучшего средства, чем поселение розни между южной и северной Русью и пропаганда идеи их национальной обособленности. В этом же духе составлена и программа Людвика Мерославского накануне польского восстания 1863 года.

«Вся агитация малороссианизма пусть перенесется за Днепр; там обширное пугачевское поле для нашей запоздавшей числом Хмельнитчины. Вот в чем состоит вся наша панславистическая и коммунистическая школа. Вот весь польский герценизм!» 12* 13

Не менее интересный документ опубликован В. Л. Бурцевым 27 сентября 1917 г. в газете «Общее дело» в Петрограде. Он представляет записку, найденную среди бумаг секретного архива примаса Униатской церкви А. Шептицкого после занятия Львова русскими войсками. Записка составлена в начале Первой мировой войны, в предвидении победоносного вступления австро-венгерской армии на территорию русской Украины. Она содержала несколько предложений австрийскому правительству на предмет освоения и отторжения от России этого края. Намечалась широкая программа мероприятий военного, правового, церковного порядка, давались советы по части учреждения гетманства, формирования сепаратистски настроенных элементов среди украинцев, придания местному национализму казацкой формы и «возможно полного отделения украинской Церкви от русской».

Пикантность записки заключается в ее авторстве. Андрей Шептицкий, чьим именем она подписана, был польский граф, младший брат будущего военного министра в правительстве Пилсудского 14. Начав свою карьеру австрийским кавалерийским офицером, он впоследствии принял монашество, сделался иезуитом и с 1901 по 1944 г. занимал кафедру Львовского митрополита. Все время своего пребывания на этом посту он неустанно служил делу отторжения Украины от России под видом ее национальной автономии. Деятельность его, в этом смысле,– один из образцов воплощения польской программы на востоке.|8:

Программа эта начала складываться сразу же после разделов. Поляки взяли на себя роль акушерки при родах украинского национализма и няньки при его воспитании.

Они достигли того, что малороссийские националисты, несмотря на застарелые антипатии к Польше, сделались усердными их учениками. Польский национализм стал образцом для самого мелочного подражания, вплоть до того, что сочиненный П. П. Чубинским гимн «Ще не вмерла Украина» был неприкрытым подражанием польскому: «Jeszcze Polska nie zginęła».

Картина этих более чем столетних усилий полна такого упорства в энергии, что не приходится удивляться соблазну некоторых историков и публицистов объяснить украинский сепаратизм одним только влиянием поляков 15.

Но вряд ли это будет правильно. Поляки могли питать и взращивать эмбрион сепаратизма, самый же эмбрион существовал в недрах украинского общества. Обнаружить и проследить его превращение в видное политическое явление – задача настоящей работы.|9:

* * *

Примечания

* В первом, прижизненном (1966 г.) издании, далее условно называемом авторизованным, здесь и в библиографической ссылке ошибочно: Ю. Щербакивский. Автор упомянутого здесь сочинения – Вадим Михайлович Щербаковский (у к р. Щербаківський),– профессор,– однако, об образовании в библиографических справках говорится: учился в 3-х университетах: Петербургском, Московском и Киевском; сведения об окончании оных не приводятся. Пражское издание указанной его работы Ульянов ошибочно датирует 1942-м годом.

Щербаківський В. Формація української нації. Нарис праісторії України. Прага, 1941 ; То же: Нью-Йорк, 1958. 147 с.

Одинец Д. А. Из истории украинского сепаратизма // Современные записки. Париж, 1939. № 68. С. 369–387.

Potocki, Jan. Voyage dans les steppes d’Astrakhan et du Caucase. Paris: Merlin, 1829.

Такое толкование принято было М. С. Грушевским. Но, чувствуя его неудобство для украинофильства и для всей своей исторической схемы, он, тем не менее, ни к какому другому ясному объяснению не пришел. Уже в 1919 г. в «Короткой истории Украины», на стр. 4 он пообещал: «А звідки вона [назва України.– L.] пішла – се потім побачимо». Но ни в этой, ни в других книгах не посвятил нас в результаты «побачення». Один из его последователей и кажется, учеников, Сергей Шелухин, считает все его суждения по этому поводу – «хаосом догадок». См.: Шелухин С. Україна – назва нашої землі з найдавніших часів. Прага, 1936.

* В подстрочном примечании Ульянов цитирует кн.: Про старі часи на Україні. Коротка історія України (для першого початку). Виданнє шосте. К.; Відень, 1919. 119 с.

Czacki, Tadeusz. O nazwisku Ukrainy i początku kozaków // Dzieła... zebrane i wydane przez hr. E. Raczyńskiego. T. 3. Poznań, 1845. S. 320–326.

* Рус. перевод: О названии Украины и о начале козаков. Г. Т. С. Т. Чацкого // Улей. 1811, январь. № 1, ч. 1. С. 118–127.

См. об этом: Кн. А. М. Волконский. Историческая правда и украинофильская пропаганда. Турин, 1920. 207 с. ; Царинный А. Украинское движение: краткий исторический очерк: преимущественно по личным воспоминаниям. Берлин, 1925. 229 с.

Tarnowski, Stanislaw. Ksiadz Waleryan Kalinka. Kraków, 1887. C. 167–170.

* Ошибка в указании инициала автора (в авторизованном изд. – A. Tarnowski), по-видимому, унаследована из эссе В. В. Шульгина «Украинствующие и мы» (Белград, 1939), что позволяет предположить, что именно по этому произведению Ульянов излагает идею ксендза Валериана Калинки (1826–1886), члена парижского бюро, подготавливавшего восстание 1863 г., о перерождении малороссов в украинцев. У Шульгина фрагмент на с. 167–170 текста С. Тарновского воспроизводится с купюрами и перестановкой фрагментов; в других же источниках часто используются апокрифические переводы этого текста, содержащие неточности и даже добавления. Ниже приводится соответствующий фрагмент источника ссылки, снабженный моим переводом.

«Pomiędzy Polską a Rosją siedzi lud licznie rozrodzony, wielomilionowy, który ani polskim, ani rosyjskim nie jest. Nie jest polskim z urodzenia, bo mówi innym językiem; nie stał się nim z wiary i wychowania, bo się chował właśnie w innej wierze i szkole; nie stal się nim z historii i cywilizacyi, bo Polska zaniedbała takim go zrobić przez dzielną i ciągłą a łagodną akcję swojej cywilizacji. Przyswoiła sobie i przywiązała to, co było oświeceńsze i szczęśliwsze; resztę – nierównie liczniejszą – zostawiła własnemu losowi, i cudzemu przemysłowi. A gdy prócz tego dała jej się we znaki, nie dziw, że ten cudzy przebiegły przemysł z tego skorzystał. Słusznie to czy niesłusznie, mądrze czy niemądrze, dla Rusi samej źle czy dobrze, to pytanie inne; fakt jest ten, że Rusin za Polaka się nie ma, być nim nie chce, często go nienawidzi. Jeżeli zaś za czasów panowania i siły, Polak do siebie go przyciągnąć i na siebie przerobić nie zdołał, to tem mniej zdoła to dziś, kiedy sam jest slaby, a tamten silniejszy niż bywał. Silniejszy naprzód przez to, że się żywiej i powszechniej czuje w swojej narodowej świadomości; silniejszy dalej przez samo osłabienie żywiołu polskiego, [s]tępionego pod rządem rosyjskim; silniejszy wreszcie przez to, że cała dążność i siła wieku sprzyja żywiołom demokratycznym, więc to społeczeństwo, które nie ma w sobie innych, samą silą rzeczy idzie w górę samo nie wiedząc jak, i choćby samo nic po temu nie zrobiło w demokratycznych pojęciach, namiętnościach i prawach znajduje oparcie, siłę, podstawę, wrota otwarte do życia i znaczenia. Jeżeli więc dawniej nie zostało, to teraz tem bardziej nie zostanie ono polakiem. Prawda, że czasy to niedawne, jak każdy Rusin, byle oświecony, miał patriotyczni polski tak dobrze jak my, a nienawiść kryła się tylko w sercach wyjątków. Jednak między tymi a usposobieniem ogółu musiał być jakiś pociąg wrodzony, skoro się ta nienawiść tak rozeszła, i te czasy zgodnego wspólnego patriotyzmu może kiedy wrócą, lecz nie prędko: tak jak człowiek, który dziecinną wiarę utracił, może ją odzyskać, ale po wielu udręczeniach duszy i walkach w myśli, i nigdy już tak prostoduszną, wrodzona, jak była, tylko wyrozumowaną, na przekonaniu opartą; silniejszą i lepszą zapewne, ale inną.

Lud wiejski nie czuje się w swojej narodowości, ale nie lubi Lacha jako pana, jako bogatszego, i jako człowieka innej wiary. Ludzie oświeceni Lacha nie lubią bardziej niż on, i w tej niechęci go utrzymują. Wszyscy razem zaś są materialnie pod panowaniem, moralnie pod wpływem Rosyi, która mówi podobnym językiem, wyznaje wiarę tęsamą – albo na nią obojętnych i niemyślących, bezwiednie, opornych gwałtem i krwią nawraca, która się Rusią nazywa, głosi oswobodzenie od Lachów i jedność w slowiańskiem braterstwie, a grunta i lasy Lachów rozdaje gdzie może, obiecuje, gdzie jeszcze rozdawać nie może. Czyli jednem słowem proces historyczny za Kazimierza rozpoczęty, przez Jadwigę posunięty, zakończony postępem wiary i cywilizacji zachodniej o dwieście mil na wschód, przegrywa się w drugiej instancyi w naszych oczach. Reakcja Wschodu na Zachód, zaczęta buntem Chmielnickiego, następuje coraz bardziej i cofa nas w średniowieczne piastowskie granice: wyrok jeszcze nie padł, ale sprawa stoi bardzo źle.

Jak się bronić? czem? Siły niema, o prawo nikt nie pyta, a sławiona cywilizacja chrześcijańska zachodnia, sama siebie odstępuje i zaprzecza. A więc zgodzić się i założonymi rękami patrzeć jak

„coraz nowa Syczy nasuwa się hydra

i roztacza dokoła dzikiej królestwo pustyni?“

A nie! Kto się czuje poddanym Jadwigi i Batorego, kto wie, że duch Żółkiewskiego w nim być powinien; kto ich godnym być nie ma zrozumienia, ale wie, że wiernym być ma obowiązek, ten nie da zabrać bez obrony tego, co oni Bogu, Kościołowi, ludzkości, ojczyźnie zdobyli: będzie bronił do ostatka, bo dopóki żyje, jest za to odpowiedzialnym. Nie dość bronili ojcowie ręką i orężem kiedy mogli – niech ich Bóg sądzi a łaskawie – ale darmo, my za to musimy bronić, choć nic nie mamy, i nic nie możemy.

Gdzie zapora przeciw temu potopowi, co po wszystkich moralnych prawach wszystkie materialne śluzy zerwał, i wali, zbliża się, buchnie lada dzień i wszystko zatopi? Gdzie? Może w odrębności tego ruskiego ludu. Polakiem on nie będzie, ale czy koniecznie ma być Moskalem? I tym go Bóg nie stworzył, nie na to go przeznaczył; tym go tylko zrobić mogą okoliczności, nienawiści i własne i cudza przebiegła przemoc i przemocna przebiegłość. Ta świadomość i pragnienie odrębności, które Rusin zaczyna mieć, ezy one same wystarczą, żeby się oprzeć rosyjskiej absorpcji i asymilacji? Nie: to nie jest Polak, który choć połknięty nie da się strawić. Polak ma inną duszę i w tem silę odporną taką, że strawionym być nie może; ale między duszą Rusina a Moskala, takiej różnicy zasadniczej, takiej granicy nieprzebytej niema. Byłaby ona, gdyby każdy z nich miał inną wiarę: i dlategoto Unia była dziełem politycznie tak mądrym, jej zaniedbanie tak zgubnym. Ruś plemiennie z natury inna, gdyby z sumienia i ducha była katolicką, w takim razie Rosja prawdziwa zostałaby wróconą w swoje przyrodzone granice i w nich zatrzymaną, a nad Donem i Dnieprem i Czarnem Morzem byłoby co innego. Jakieby było to coś? Bóg jeden zna przyszłość, ale przez naturalne uczucie plemiennej odrębności, mogłoby z czasem dojść, do umiłowania cywilizacji odmiennej, a w końcu – z małych początków – do zupełnej odrębności duszy. Skoro ten lud budzący się obudził się nie w polskich uczuciach i świadomości, niechże zostanie przy swoich, ale te niech będą z Zachodem duszą, ze Wschodem tylko formą połączone. Na tamten fakt dziś już poradzić nie możemy, o taki jego na przyszłość kierunek i obrót winniśmy się starać, bo tylko tym sposobem możemy jeszcze utrzymać Jagiellońskie nabytki i zasługi, zostać wiernymi posłannictwu Polski, utrzymać te granice cywilizacji, jakie ono zakreśliło. Ruś jest krajem i ludem, którego trzeba umieć się wyrzec, na to, by go nie stracić; niech ona będzie sobą i niech w innym obrządku będzie katolicką, a wtedy i Rosją nie stanie się nigdy i do braterstwa z Polską powróci. A gdyby nawet – przypuściwszy najgorsze – do tego nigdy przyjść nie miało, to i w takim razie jeszcze lepsza Ruś samodzielna, aniżeli Ruś rosyjska; jeżeli Hryć nie może być moim, mówi znana dumka, niech przynajmniej nie będzie „ani mnie ni tobie.“ To ogólne historyczne i polityczne przekonanie o Rusi całej. Ruś galicyjska gra w tej sprawie rolę najważniejszą, stanowczą, bo ona jedna ma jeszcze środek zbawienia dusz ruskich i uratowania narodowej odrębności ruskiej duszy – Unię. Rola zaś – i więcej jak rola, bo historyczna i religijna missya Polaków w Galicji jest – nie przeszkadzać narodowym dążeniom i wzrostowi Rusi, szanować je, pomagać im nawet, bo tym sposobem uśmierzy się z czasem nienawiść do Lacha; szanować Unię i strzedz jej jak oka w głowie i przez nią wzmacniać miłość wiary, stałość tej wiary, jedność Rusi z Kościołem. Program prosty i jasny, który byłby nawet łatwy do wykonania w praktyce, gdyby strona druga, ruska, tak samo rzecz rozumiała. Utrudnia go ta nienawiść Polski, która tam jest i która znowu po stronie polskiej budzi naturalne obawy i nieufności, aż nadto usprawiedliwione calem postępowaniem rządzących stronnictw ruskich, od roku 1848 aż do Chełmskich i Hnilickich apostazyj, aż do ostatnich socyalnych i wszech rosyjskich propagand i procesów».

(«Между Польшей и Россией живет многомиллионный народ, ни польский, ни российский. Эти люди –не поляки: ни по происхождению, потому что изначально говорили на другом языке; ни по вере и воспитанию, исподволь исповедуя собственные. Не стал этот народ поляками и в результате общественного развития, поскольку Польша упустила случай сделать его таковым вследствие слабого влияния своей культуры. Польша ассимилировала и привязала к себе наиболее образованных и удачливых из них; прочих же – несравненно более многочисленных – оставила на произвол судьбы и предоставила влиянию других. А поскольку к тому же дала им страдальческую жизнь, то неудивительно, что хитрые чужаки воспользовались этим. Правильно это или ошибочно, мудро или неразумно, плохо или хорошо для Руси – вопрос другой; факт остается фактом, что русин не хочет быть с поляком, часто его ненавидит. Если поляк не смог привлечь его и переделать в себя подобного во времена, когда имел власть и силу, то тем более не сможет сделать этого сегодня, когда он ослаб, а русин стал сильнее. Русин сегодня стал сильнее потому, что более энергичен и национально сознателен, потому, что ослаб польский фактор, притупленный влиянием российской власти; сильнее, наконец, вследствие роста демократических тенденций, поскольку общество, лишенное чужеродных элементов, имеет тенденцию к стихийному подъему даже если не предпринимается никаких усилий по его демократизации, расширению прав, отворению ворот к жизни. Так что если в прежние времена это не произошло (т. е. переделать русина в поляка не удалось.– L.), теперь сделать этого тем более не удастся. Правда, еще в недавние времена каждый просвещенный русин, как и мы, был польским патриотом, а скрытая ненависть в сердцах – исключением. Тем не менее, между его настроениями и настроениями общества в целом должно существовать естественное притяжение, вследствие чего времена патриотического единства могут вернуться, однако это произойдет не скоро: так человек, утративший наивную детскую веру, может вновь обрести ее, испытав душевные муки и мысленные терзания, но уже не бесхитростную, врожденную, каковой она была, но основанную на убежденности, наверное, более сильную и стойкую, но в чем-то иную.

Сельский люд пока еще не проникнут национальным самосознанием, но не любит ляха как господина, богатея и иноверца. Просвещенные русины ненавидят ляха еще больше, чем простонародье, и в этом солидаризуются с последним. Все вместе, они находятся материально под господством, нравственно же под влиянием России, которая говорит похожим языком и исповедует ту же веру,– или невольно обращает в нее безразличных и немыслящих, упрямых же насилием и кровью заворачивает,– той России, которая [именно] себя называет Русью, провозглашает освобождение от ляхов и единение в славянском братстве, и при этом раздает земли и леса ляхов, где может, и обещает их повсюду, где раздать еще не может. Одним словом, на наших глазах дело идет к проигрышу во второй инстанции того исторического процесса, который начался при Казимире, затем был продолжен Ядвигой и привел к продвижению западной веры и цивилизации на 200 миль к востоку. Контрнаступление Востока на Запад, начатое бунтом Хмельницкого, катится все дальше и отбрасывает нас к средневековой границе [династии] Пястов. Окончательный приговор еще не вынесен, но дело обстоит хуже некуда.

Как защититься? Чем? Силы нет, о праве никто не вспоминает, а хваленая западная христианская цивилизация сама отступает и отрешается. Согласиться с этим и с опущенными руками смотреть, как „каждый раз надвигается новая шипящая гидра, расстилая вокруг дикое царство пустыни“ (неточная цитата из: А. Мицкевич. Конрад Валленрод. Повесть вайделота: 1010, 1012.– L.)? Но нет! Тот, кто чувствует себя подданным Ядвиги и Батория, кто знает, что в нем быть должен дух Жолкевского; кто не просто понимает, что должен быть достойным их, но знает, что быть верным им – его обязанность, тот не даст забрать без защиты того, что они Богу, Костелу, человечеству, отчизне добыли: будет защищать до конца, потому что пока живет, ответственен за это. Пусть тех, кто недостаточно защищал дела отцов своих с оружием в руках, благосклонно судит Бог, а нам следует это защищать, пусть даже мы ничего не имеем и не можем.

Где преграда против этого потопа, который, порушив все нравственные права, сорвал и материальные замки и катится, сбивая все на своем пути, несется неостановимо, приближается и однажды затопит всё вокруг? Где? Быть может, в отдельности (читай: сепаратизме.– L.) этого русского (малорусского) народа. Поляком он не будет, но неужели он должен быть москалем? Москалем его Бог не создал, не на то его предназначил; москалем его могут сделать только обстоятельства, испытываемая им ненависть, коварное насилие и насильственная коварность – и своя собственная, и чужая. Самосознание и стремление к национальной самостоятельности, которыми русины начинают проникаться, недостаточны для того, чтобы предохранить их от поглощения Россией и ассимиляции. Нет, русин это не поляк, который, даже будучи проглоченным, не даст себя переварить. У поляка душа иная, и сила сопротивления в нем такая, что переваренным, поглощенным он не станет. Но между душой русина и москаля такой кардинальной разницы, непреодолимой границы нет. Она была бы, если бы они исповедовали разную веру; и потому-то Уния была политическим делом столь мудрым, а запущение этого дела – столь губительным. Если бы [южно]русское племя, по натуре своей иное, по сознанию и духу было католическим, то коренная Россия вернулась бы в свои природные границы и в них оставалась, а по Дону, Днепру и Причерноморью было бы нечто иное. Каково же было бы это „нечто”? Одному Богу ведомо будущее (?), но из естественного сознания племенной отдельности могло бы со временем возникнуть пристрастие к иной цивилизации и в конце концов к полной отдельности души. Раз уж этот пробуждающийся народ просыпается не с польскими чувствами и не с польским самосознанием, пускай останется при своих, но пусть будет связан с Западом душой, а с Востоком только формой. На этот факт мы сегодня повлиять уже никак не можем, но мы должны позаботиться о развороте в таком направлении в будущем. Только таким путем можем мы еще удержать ягайловские приобретения и заслуги, только так можем остаться верными призванию Польши удерживать те границы цивилизации, которые она начертала. Надо признаться самим себе, что Русь – это страна и народ, от которого надо суметь отказаться ради того, чтобы не потерять вовсе; пусть она будет сама собой, и будет католической, хоть бы и в ином обряде, а тогда и Россией никогда не станет и вернется к братству с Польшей. А если даже – допустим наихудшее – этого не случится, то и в таком случае лучше иметь [Малую] Русь самостоятельную, нежели Русь российскую. Если Грыць не может быть моим, то, как говорится в известной прибаутке, пускай, по крайней мере, не будет он „ни моим, ни твоим“. Вот общий взгляд, исторический и политический, на Русь в целом. Галицкая Русь в этом деле играет самую важную роль, потому что только она имеет средство для спасения душ русских и национальной идентичности русской души – Унию. Наша же роль – и больше, нежели роль, так как является исторической и религиозной миссией поляков в Галиции,– состоит в том, чтобы не препятствовать национальным устремлениям и росту Руси, уважать их, даже помогать им, поскольку таким путем уймется со временем ненависть к ляху; уважать Унию и беречь как зеницу ока, и с ее помощью укреплять любовь к вере, постоянство этой веры, единство Руси с Костелом. Вот простая и ясная программа, которую можно было бы даже легко реализовать на практике, если бы другая сторона, русинская, понимала ее так же. Затрудняет ее выполнение существующая у русинов ненависть к Польше, которая снова будит естественные (!) опасения и недоверие к польской стороне, объясняемые поведением ведущих русинских партий с 1848 г. вплоть до Хелмских и Глинских расколов, вплоть до современных общественных процессов и российских пропагандистских кампаний».)

Корнилов А. А. Общественное движение при Александре II. М., 1909. С. 132.

* Сверенные и, при необходимости, уточненные цитаты, на которые имеются библиографические ссылки автора, сопровождены пометой '*'; цитаты, приведенные в пересказе – пометой '~'. Для точных цитат, снабженных дополнительными (отсутствующими у Ульянова) библиографическими ссылками, помета '*' не дается. Сверка цитат и утверждений, снабженных Ульяновым библиографическими ссылками, сопровождалась уточнением последних (которые в авторизованном издании, кроме прочего, изобилуют цифровыми ошибками / опечатками); внесенные при этом исправления или дополнения, как правило, не оговариваются.

* В статье «Перечитываем Н. И. Ульянова», посвященной 110-летию со дня его рождения, современный исследователь украинского сепаратизма О. Бибиков, по-видимому, опираясь на воспоминания о Н. И. Ульянове, пишет: «После выхода монографии „Происхождение украинского сепаратизма“ националисты, будучи не в состоянии что-либо возразить по сути, прибегли к доносам. Ульянов пригласил их принять участие в публичной дискуссии; те благоразумно уклонились. Прочность позиций Ульянова с годами не умалилась. Когда „Происхождение украинского сепаратизма“ на „Радио «Свобода"“ дали для прочтения „одному из наиболее образованных членов украинской редакции, галичанину“, тот нашел лишь одну ошибку: Ульянов назвал примаса униатов Андрея Шептицкого, ратовавшего за раскол РПЦ, „младшим братом будущего военного министра в правительстве Пилсудского“; тот был старшим».

Особенно склонен к этому С. Н. Щёголев, собравший обильный материал в польской публицистике XIX–XX вв. См. его «Современное украинство», 1914, а также ранее вышедшее «Украинское движение, как современный этап южнорусского сепаратизма», Киев, 1912.