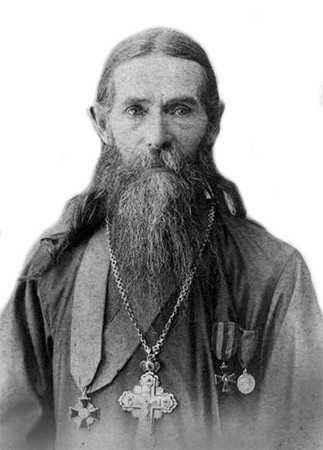

протоиерей Михаил Бурцев

протоиерей Михаил Бурцев

Один из первых членов Тульского отделения ИППО, педагог, историк-краевед, общественный и церковный деятель, литератор.

Биография

Семья

Михаил Федорович Бурцев родился 8 июля 1842 года в селе Барятине Богородицкого уезда Тульской губернии в семье священника Александро-Свирской церкви Федора Бурцева. Его мать звали Евдокией. Для семьи было нелегко содержать сначала в училище, а потом в семинарии трех сыновей. Михаил был старшим сыном и с раннего возраста проникся сочувствием к бедным, всю жизнь стремился помогать им, свои же потребности ограничивал до минимума. Благочестие, молитвенное настроение, ревность к посещению богослужений, смирение и повиновение старшим, трудолюбие — вот те качества, которые проявлял он с юных лет, будучи еще учеником Тульской духовной семинарии.

Образование

Михаил сначала был определен в Тульское духовное училище, а в 1858 году он поступил в Тульскую духовную семинарию, которую окончил в 1864 году первым студентом. После окончания учебы правление семинарии предлагало ему отправиться на казенный счет продолжать образование в Московскую духовную академию. Однако через год, когда Михаил приехал в Тулу к ректору семинарии, он услышал настойчивое предложение оставить мысль об академии и поступить на место приходского священника в город Белёв.

Священнослужение

«В этом деле мы видим особенный перст Божий. Неизвестно, что стало бы с ним, если бы он отправился в академию, — писал священник Белёвского Крестовоздвиженского монастыря Владимир Введенский. — Здоровье его тогда было очень слабым. Быть может, его давно уже не было бы в живых». Особенный перст Божий в поступлении на священническое место в Белёв видел и отец Михаил. «В Белёве, — говорил он, — я сразу же нашел любовь и расположение со стороны духовенства и белёвцев. Уж если Господом назначено мне трудиться в скромной доле пастырского служения, то, значит, я здесь именно должен сделать всё, что только могу, для блага родной епархии».

В июне 1865 года он был рукоположен в священника к Воскресенской церкви Белёва. По его собственному позднейшему признанию, пастырское служение «...казалось нам (выпускникам семинарии) самым священным, самым важным из всех служений, самым дорогим для нас, русских православных христиан, а вместе и самым трудным из всех, потому именно, что мы ощущали в себе присутствие какой-то особенной, благодатной, неодолимой силы, которая звала нас именно к этому служению от дней младенчества нашего и теперь влекла нас к нему...». С 1865 года и до конца жизни, 40 лет и 6 месяцев отец Михаил прослужил в Воскресенской церкви.

Когда впоследствии архиепископ Тульский, ценя труды и заслуги отца протоиерея и желая улучшить его материальное положение, предлагал ему священнические места в Туле, тот всегда отказывался от места в губернском городе и заявлял, что никогда не оставит того прихода, в который он поставлен Богом.

Отношение к службе отца Михаила было таким: «не служить, когда было нужно, или поспешно служить» он считал большим грехом. Он не только отправлял Божественную службу в воскресные и праздничные дни, но служил почти ежедневно.

Много пришлось ему понести неприятностей за неуклонное исполнение церковного устава, за чуть не ежедневное богослужение в храме, тогда как при его предшественнике служба совершалась очень редко. Ревностное исполнение новым батюшкой своих обязанностей не сразу нашло понимание. Члены причта, привыкшие к старым порядкам, и некоторые из прихожан роптали на молодого священника. Прошло несколько лет, и те же лица, прежде недовольные продолжительностью богослужения, стали благодарить своего пастыря. Прежде пустая Воскресенская церковь наполнилась теперь множеством богомольцев.

Отец Михаил относился к своим прихожанам отечески. Особенное внимание обращал он на бедных и нищих и помогал им, как мог.

У него были три сына, из которых двое учились в высших учебных заведениях, а третий — в семинарии, и дочь, окончившая курс в епархиальном училище — для образования детей он не жалел средств. Забота о детях выражалась в непрестанной, горячей молитве, в добрых советах, предостережениях, а не в баловстве и потакании. У отца Михаила была еще одна дочь, но ее Господь взял из этого мира. Чуть ли не ежедневно батюшку можно было видеть стоящим с кадильницей у могилы дочери.

Общественная и преподавательская деятельность

Отец Михаил обладал деятельным, энергичным характером и незаурядными способностями, кроме того, был человеком неподкупной честности и бескорыстия, поэтому в течение своего священнослужения в Белёве он занимал, часто совмещая их, разные общественные должности. Более двадцати лет он был благочинным Белёвских городских церквей, двадцать семь лет — председателем Правления эмеритальной1 и страховой касс духовенства епархии, тридцать лет — уполномоченным на епархиальных съездах, семнадцать лет — законоучителем Белёвской мужской прогимназии. Его приглашали преподавать священную историю и арифметику в Белёвском духовном училище, Закон Божий в двухклассном народном училище имени В. А. Жуковского2 и в четырехклассной прогимназии. В 1867–1882 годах он был директором Белёвской публичной библиотеки имени В. А. Жуковского.

Во многом благодаря инициативе Бурцева было открыто в Белёве в 1900 году епархиальное женское училище (с единственной в губернии учебной географической площадкой); Ефремовское духовное училище; постороено новое здание мужского духовного училища, двух церковно-приходских училищ для мальчиков и девочек; отремонтировано Тульское епархиальное женское училище. Долгие годы Бурцев был председателем совета Белёвского женского училища. Отмечая заслуги Михаила Федоровича в развитии народного образования, совет училища установил в рекреационном зале его портрет и учредил стипендию Бурцева для воспитанниц.

В конце 1894 года в Туле открылся отдел Императорского православного палестинского общества, одним из условий открытия которого являлось членство в Обществе не менее 10 человек данной местности. В списке членов значится и протоиерей Бурцев Михаил Федорович.

Литературные труды

Михаил Федорович имел литературный дар. Светские книги он писал под псевдонимом М. Малеонский; духовные — под своим именем. В конце XIX столетия пользовались известностью его очерки и повести: повесть «Владиславлев», изданная в Петербурге в 1890-х годах и написанная в противовес «Очеркам бурсы» Н. Г. Помяловского, «Большие перемены. Повесть из быта семинаристов и духовенства», «Монашеские деньги впрок не пошли», «Кандидат священства» и другие.

В книге «Большие перемены» легко узнаётся и Тула, и Тульская духовная семинария, и известные в губернии храмы и монастыри. Но отец Михаил описывает не достопримечательности, а служение и быт священника второй половины XIX века, радости и трудности иерейской жизни в провинции. Современному читателю первые страницы могут показаться непривычными: неспешные описания, многословные диалоги… Но вот перевернуты два-три листа — и читатель покорён простотой и безыскусной мудростью повествования. Как настоящий пастырь, протоиерей Михаил радеет о воспитании человеческого сердца, поэтому книга носит нравоучительный характер. Нечасто читатель принимает поучения с готовностью, но отец Михаил пишет так, что его слово принимается с благодарностью.

Краеведение и археология

Заметный след в тульской культурной жизни М. Ф. Бурцев оставил своей историко-краеведческой деятельностью. Предметом его исторических изысканий была начальная история Белёва.

Михаил Федорович нашел в Белёве арабские дирхемы и монеты Римской империи I – II века по Рождестве Христове. Два дирхема 796 года и один — 952 года, римскую монету I века императора Октавиана Августа отец Михаил подарил в 1895 году археологу В. А. Городцову, который эти монеты передал в московский музей (ныне Государственный исторический музей, ГИМ). Таким образом, Бурцев первым археологически доказал, что город Белёв намного старше, чем его упоминание в Ипатьевской летописи под 1147 годом. Михаил Фёдорович подробно изучил и исследовал христианизацию земли вятичей в верховье Оки, миссионерскую деятельность в этих краях преподобного Кукши, монаха Киево-Печерского монастыря, принявшего мученическую смерть от язычников. В начале 1900-х годов отец Михаил прилагал немало усилий для того, чтобы восстановить память о священномученике Кукше среди жителей Белёва. Святому служились церковные службы, посвящались крестные ходы, проповеди. В ноябре 1901 года состоялось торжественное открытие при мужском духовном училище церкви в чсеть преподобного Кукши Печерского, кстати, единственной в Тульской губернии, и тоже по инициативе отца Михаила.

По его предложению и ходатайству в 1888 году Белёвский чудотворец Макарий Жабы́нский был прославлен Церковью как местночтимый святой.

Много времени отец Михаил отдал изучению истории раскольников: Белёв являлся одним из крупнейших центров раскола. Результатом этого исследования стала большая статья Бурцева «О единоверии и единоверческой церкви в городе Белёве».

В 1860–1870-х годах для Комитета по историко-статистическому описанию Тульской епархии Бурцев изучал историю приходских церквей Белёва, статьи о 9-ти из 12-ти церквей города были опубликованы им в «Тульских епархиальных ведомостях».

М. Ф. Бурцев является первым исследователем доисторических древностей Белёва. Получив в 1888 году от Императорского Московского археологического общества вопросные пункты, отец Михаил приступил к собиранию доисторических памятников. В период с 1889 по 1895 годы он успел собрать в одном только Белёве до 1500 каменных орудий. Всего его уникальная коллекция достигала 5000 экземпляров. Многие свои находки он посылал в дар музеям и научным обществам. Отец Михаил распространял свои поиски и на соседние с Белёвом территории. Им было собрано ещё 3500 предметов каменного века. В 1890 году отец Михаил подарил Московскому археологическому обществу до 800 каменных орудий. Этот материал стал основой более поздней экспозиции «Белёвская неолитическая культура» в ГИМе.

Михаил Фёдорович привлекал для своих поисков школьников. Вместе с детьми он исследовал крутые берега и осыпи реки Оки в Белёве.

В конце XIX века Михаил Фёдорович дарит тульской Палате древностей 40 каменных орудий, осколки керамической посуды различных археологических культур и эпох, найденные им в окрестностях Белёва.

Михаил Федорович Бурцев был оригинальной и ярко одаренной личностью, жизнь и труды которого были посвящены духовному и культурному развитию Белёвского края. За многолетние труды ему был пожалован титул потомственного дворянина, он имел немало высоких церковных и государственных наград.

Кончина. Сохранение памяти

Протоиерей Михаил Бурцев закончил земную жизнь 29 января 1906 года, прожив немногим более 63 лет. Кончина его была тихой и мирной. Находясь в болезненном состоянии и ожидая часа смертного, он часто исповедовался, соборовался и почти ежедневно причащался Святых Христовых Таин, в том числе и в день кончины.

Отец Михаил был погребен недалеко от алтаря Воскресенского храма, в которой он много лет был настоятелем. Как сказал в своем прощальном слове соборный протоиерей В. М. Знаменский, «...самое дорогое сокровище, приобретенное отцом протоиереем на земле и сохраненное им до конца, —- это святая православная христианская вера, которую он соблюл в целости и неповрежденности, о которой всегда с кафедры проповедовал, за защиту которой готов был претерпеть разные неприятности и огорчения, и даже пострадать...».

В преддверии 200-летия Тульской епархии память о Михаиле Федоровиче Бурцеве была увековечена. Решением Земского Собрания в 1999 году улица Горная, в начале которой находился дом Михаила Федоровича, а до революции — Бобкова гора, известная тем, что на ней стояла Воскресенская церковь, переименована в улицу протоиерея Бурцева. Мало кто знает, что на Бобковой горе расположено древнее городище вятичей. По преданию, Воскресенская церковь была поставлена в 1621 году в память о битве горожан с литовцами, происшедшей 13 сентября 1607 года и длившейся более суток.

Белёвские краеведы при содействии духовенства, администрации города и белёвских предприятий восстановили могилу М. Ф. Бурцева, на которой в августе 1999 года была отслужена панихида при большом стечении жителей города.

1 Эмеритальная касса духовенства — фактическая касса взаимопомощи для служителей церковного ведомства, в которую вносились взносы, а потом выдавалась помощь в трудных обстоятельствах.

2 Поэт, классик русской литературы В. А. Жуковский родился в Белёвском уезде, жил в Туле, часто приезжал туда и в зрелом возрасте, поэтому там немало учреждений носят его имя.