Николай Александрович Бердяев

- Русская идея 31K

- Философия свободного духа 17K

- Смысл истории 12K

- Философия свободы 11K

- Миросозерцание Достоевского 10K

- О рабстве и свободе человека 9.9K

- Психология войны и смысл войны 8K

- Кошмар злого добра 7.7K

- Sub specie aeternitatis 7.2K

- Новое Средневековье 7K

- Философия неравенства. Письма к недругам по социальной философии 4.8K

- Я и мир объектов 3K

- Дух и реальность, основания божественно-человеческой реальности 2.7K

- Новое религиозное сознание и общественность 1.8K

- Существует ли в православии свобода мысли и совести? 1.8K

- Судьба человека в современном мире (к пониманию нашей эпохи) 1.7K

- Истина и Откровение 1.5K

- Опыт философского оправдания христианства 1.3K

- Нигилизм на религиозной почве 433

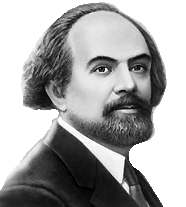

Николай Александрович Бердяев

Русский религиозный и политический мыслитель, философ, социолог; представитель русского экзистенциализмa и персонализма.

Биография

Семья

Н. А. Бердяев родился 6 марта 1874 года в имении Обухово в Киевской губернии. Происходил из старинного дворянского рода, имеющего традиции военного служения. Его отец, офицер-кавалергард Александр Михайлович Бердяев, был киевским уездным предводителем дворянства, позже председателем правления Киевского земельного банка; мать, Алина Сергеевна, урожденная княжна Кудашева, по матери была француженкой. Его старший брат Сергей — поэт, публицист и издатель.

Образование

Бердяев воспитывался дома, затем в Киевском кадетском корпусе. В 1894 году поступил на естественный факультет Киевского университета, через год перешел на юридический. В университете увлекся марксизмом. В 1897 году был арестован за участие в студенческой демонстрации, в следующем году вторично — за хранение и распространение нелегальной литературы и исключен из университета. В 1900 году сослан в Вологду, где находился 2 года, затем — в Житомир.

Общественная и политическая деятельность

В 1903–1904 годах принимал участие в создании «Союза освобождения»1 и его деятельности, но чувствовал себя там не на своем месте.

В 1904 году Бердяев знакомится со своей будущей женой Л. Ю. Трушевой; дружеские отношения устанавливаются с Л. И. Шестовым и С. Н. Булгаковым. Знакомится с Д. С. Мережковским, А. Белым, В. В. Розановым, З. Н. Гиппиус, Вяч. И. Ивановым; погружается «в очень напряженную и сгущенную атмосферу русского культурного ренессанса начала ХХ века» с ее литературно-художественными достижениями и опасными духовными соблазнами.

Революцию 1905 года Бердяев приветствует, но ему неприятны «характер, который она приняла, и ее моральные последствия».

В 1907 году Бердяев участвует в организации Религиозно-философского общества в Санкт-Петербурге.

Осенью 1908 года Бердяев переезжает в Москву, где знакомится с М. А. Новосёловым и участниками его «Кружка ищущих христианского просвещения». В жизни Бердяева начинается период наибольшей близости к христианству и Церкви.

В 1911 году Николай Александрович уезжает в Италию, где им были написаны некоторые главы завершенной в 1914 году книги «Смысл творчества», — первой попытки систематического изложения философии персонализма.

Хотя Бердяев не разделял идей имяславия2, а, может быть, и совсем не вникал в них, но в 1913 году он публикует в газете «Русская молва» статью «Гасители духа» с яростной критикой действий Святейшего Синода по искоренению этого заблуждения; привлекается к суду, который был отложен в связи с начавшейся мировой войной.

Революция. Вынужденная эмиграция

Февральскую революцию встретил с воодушевлением. Однако еще до октябрьского переворота 1917 года начинается отрезвление; осуждая по-прежнему старую власть и самодержавие, Бердяев разочаровывается в новой, замечает повсеместные признаки разрушения основ жизни и культуры.

В октябре 1917 году в течение непродолжительного времени Бердяев становится членом Совета Республики от общественных деятелей, в 1918 году — вице-председателем Всероссийского союза писателей. В 1919 году им создана Вольная академия духовной культуры, действовавшая до 1922 года; для работы в ней приглашаются виднейшие представители русской философии. Сам Бердяев читает ряд курсов, например, по метафизике истории и философии Достоевского. В 1920 году Бердяев избирается профессором Московского университета. Дважды подвергается аресту.

После высылки из России 29 сентября 1922 года — на так называемом «философском пароходе», причем его под расписку уведомили, что если он попытается вернуться в страну, его расстреляют при пересечении границы — Бердяев живет сначала в Берлине, затем в Париже. Создает Религиозно-философскую академию и журнал «Путь» при ней (издавался с 1925 по 1940 год, вышел 61 номер). В статье «Живая Церковь и религиозное возрождение России» резко осуждает «живоцерковников».

Примечательно, что академия была открыта при поддержке Дж. Р. Мотта, видного деятеля протестантизма, экумениста, одного из создателей Всемирного совета церквей. А журнал «Путь» печатало известное издательство YMCA-Press3.

В 1924 году Бердяев становится одним из учредителей «Православного братства во имя Святой Софии, Премудрости Божией». Через 2 года выходит из братства и принимает участие в заседаниях в качестве гостя. Причину выхода мотивирует политическими разногласиями с П. Б. Струве и отсутствием подлинного церковного братства.

Отношение к христианству

Н. А. Бердяев принимал активное участие в деятельности Русского студенческого христианского движения (РСХД), был одним из его идеологов, ревностным сторонником христианского единства, участником экуменических конференций.

В христианстве Бердяев видел истинную религию, соединяющую Бога-Христа с человеком. Но, однако, считал реставрацию святоотеческого христианства опасной («Смысл творчества», гл. II). Он принимает каббалистическое учение о «небесном Адаме», говорит о сходстве всех религий в идее преодоления мира.

Понимание христианства у Бердяева складывалось в русле «нового религиозного сознания» — религиозно-философского движения той части руссской интеллигенции, которая, оказавшись вне Церкви, искала свой путь к Богу. Бердяев был очень увлечен пафосом «богоискательства». Основные черты «нового религиозного сознания» — отрицание «школьного богословия», критика Церкви и исторического христианства, склонность к гностической мистике как соединяющей личность непосредственно с Богом, вера в новую синкретическую религию христианства, которая наряду с особенностями существующих христианских Церквей примет новые формы сознания и культуры, — оставили глубокий след в мировоззрении Бердяева. Он становится убежденным сторонником переосмысления основных богословских и религиозных понятий христианства.

Вот примеры нехристианских, нецерковных высказываний Н.А. Бердяева. Он пишет, что признание иерархической власти в Церкви переходит в идолопоклонство. Эта позиция близка к протестантской, отрицающей иерархию. Бердяев продвигал идеи социальной эволюции, утверждая, что «в прошлом христианства не раскрылась еще целостная духовность… потому, что духовно не была решена проблема человеческого труда, связывающая человека с жизнью космической» («Дух и реальность»). То есть получается, что во Христе духовность не раскрылась. Бердяев считает, что «роковую роль в истории христианской духовности сыграла идея послушания. Послушание есть лжедуховность. Оно неизбежно вырождается в послушание злу и порождает рабство» («Дух и реальность»). Эта мысль совершенно противоречит православному учению о послушании.

Замысел «философии христианства» возник у Бердяева рано: уже в 1905 году в статье «О новом религиозном сознании» он пишет о необходимости соединения религиозного опыта с современной философией для преодоления, как он считал, ограниченности «богословских школ».

Священное Предание Бердяев трактует максимально широко, включает в него философские, гностические, мистические и прочие учения о Боге, таким образом, носителем Предания для него выступает не только Церковь, но и культура.

Последние годы

Про последние годы жизни он пишет: «В последние годы произошло небольшое изменение в нашем материальном положении, я получил наследство, хотя и скромное, и стал владельцем павильона с садом в Кламаре. В первый раз в жизни, уже в изгнании, я имел собственность и жил в собственном доме, хотя и продолжал нуждаться, всегда не хватало».

В Кламаре раз в неделю устраивались «воскресенья» с чаепитиями, на которые собирались друзья и почитатели Бердяева, происходили беседы и обсуждения разнообразных вопросов и «можно было говорить обо всём, высказывать мнения самые противоположные».

В 1947 году Бердяев избирается почетным доктором Кембриджского университета. Выходят его книги «Русская идея» и «Опыт эсхатологической метафизики».

Писать Бердяев продолжает до последних минут жизни; смерть застала его за письменным столом.

Николай Александрович Бердяев скончался 24 марта 1948 года в Кламаре и похоронен там же. Отпевание совершил архимандрит Николай (Ерёмин), настоятель Трехсвятительского подворья, находящегося в юрисдикции Московского Патриархата.

1 «Союз освобождения» — нелегальное политическое движение за введение в России политических свобод. Учредительный съезд прошел в Швейцарии в 1903 году. Программа движения ставила целью замену самодержавия конституционной монархией, право народностей на самоопределение, принудительное отчуждение частновладельческих земель и др.

2 Имяславие, имябожничество — религиозное течение, возникшее среди монахов-простецов в русских монастырях Афона в 1909–1913 годах и нашедшее сторонников в России. Имяславцы говорили, что в имени Божьим всецело присутствует Бог, что имя Божье — это Сам Бог. Учение имяславия было осуждено как еретическое Священным Синодом Константинопольской Православной Церкви и Святейшим Синодом Российской Православной Церкви (1913).

3 YМCА (Young Men’s Christian Assosiation) — надконфессиональная молодежная организация, возникшая в XIX веке с целью внедрения надконфессиональной экуменической идеологии среди христианской молодежи. Для осуществления своей деятельности она пользуется финансовой и политической поддержкой масонства, широко пропагандируя его принципы: 1) равноценность всех вероисповеданий; 2) отрицание Божественного естества Спасителя и объявление Его обыкновенным человеком; 3) объединение всех религий в единую; 4) осуществление «царства Божия» на земле в искаженном, не христианском смысле, то есть, получается, установление царства антихриста.

Литература об авторе

- Бердяев - мыслитель проф. Г.П. Федотов 3.2K

- Бердяев Николай Александрович Н.М. Зернов

- Бердяев: пробуждение свободы и познание Бога через грех Томас Шпидлик

- К 50-летию со дня смерти Николая Бердяева Н. Струве

- Как Церковь относится к Бердяеву? 939

- Критика Н.А. Бердяева прот. Димитрий Предеин

- Н. А. Бердяев С.А. Левицкий

- Н. А. Бердяев Н.О. Лосский

- Н. Бердяев свящ. Максим Козлов

- Н.А. Бердяев. Вселенскость и конфессионализм архим. Августин (Никитин)

- Н.А. Бердяев. Константин Леонтьев (Очерк из истории русской религиозной мысли) К.Н. Леонтьев

- Н.А.Бердяев. Духи русской революции

- Неправославные богословские идеи представителей первого поколения парижской школы богословия В. Рябинин 183

- О Соловьеве, Бердяеве, Лосском, Лосеве, Ильине, о о. Павле Флоренском и Сергии Булгакове, Розанове архим. Рафаил (Карелин)

- О понятиях «личность» и «ипостась» в русской религиозной философии XX в.: свящ. Павел Флоренский, Н. А. Бердяев, прот. Сергий Булгаков иером. Мефодий (Зинковский) 1.5K

- Ответное письмо архиепископа Антония Н.А. Бердяеву о «Вехах» митр. Антоний (Храповицкий) 2.3K

- Открытое письмо Н. А. Бердяеву по поводу его книги "Судьба человека в современном мире" иеросхим. Сергий (Четвериков) 929

- Персоналистическая антропология: Н. А. Бердяев и Б. П. Вышеславцев К.Б. Ермишина

- Творческая свобода по Н. Бердяеву Томас Шпидлик

- Творчество в философской концепции Н.А. Бердяева свящ. Владимир Соколов

- Ф. Достоевский. В. Соловьев. H. Бердяев прот. Василий Зеньковский

- Эсхатологические взгляды Н. Бердяева свящ. Сергий Дергалев 753