Приходская Крестовоздвиженская церковь, что в бывом Крестовоздвиженском монастыре

При обращении Воздвиженской церкви в приходскую в 1814 году, в ней были возобновлены после неприятельского нашествия 1812 г. только главные храмы – Воздвиженский и Успенский и придел св. Марии Магдалины. Три других придела, Васильевский и Александровский в верхнем храме, и Григорьевский в нижнем – оставались неустроенными. Вместе с церковью перешла в ведение прихода и колокольня, с бывшим в ней приделом св. Никиты Новгородского, который также не был возобновлен. Так как в возобновлении этих приделов настоятельной необходимости не было, да и средств на этот предмет в церкви не имелось95, то приделы долгое время оставались в запустении. Хотя церковное здание было крепко, однако с первого же года церковь должна была вести довольно значительный расход по ремонту отдельных частей здания. В 1814 году сделаны новые рамы в теплой церкви96, а в 1822 г. пришедшая в ветхость лестница в верхнюю церковь, находившаяся на южной стороне храма, разобрана и сделана новая, под наблюдением мастера каменных работ Карлони и архитектора Эльнинского. Подрядчик, крестьянин А. В. Авчинников, по заключенному условию обязался произвести постройку, «в следующих статьях: 1) отвалившийся столп, начиная от фундамента, выкласть вновь, связав оный железными восемью связями; 2) от оного две арки свести из нового кирпича с прибавкою алебастра, в связях железных, а под ними переплет; 3) на той южной стороне свести из нового-ж кирпича и на алебастре своды; 4) имеющиеся при входе в верхнюю церковь ветхие своды с аркою сломав, сделать вновь с привязкою связи к церкви, а 5) по отделке всей работы оную оштукатурив, окрасить дикою краскою»97.

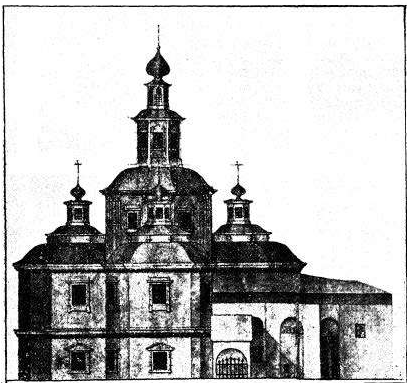

Храм Воздвижения Креста Господня. Вид с Воздвиженской улицы

Еще ранее того, в 1817 году, по резолюции преосв. Августина, колокольня монастырская, как обветшавшая и выступавшая далеко за новую уличную линию, была сломана вместе с приделом св. Никиты Новгородского, и материал отдан на производившуюся тогда постройку корпусов для жительства успенским соборянам98. Колокола помещены: малые и вседневный на пристройке, прилегавшей к западной стене храма, а большой и средний на деревянных столбах. На месте разобранной колокольни, по линии улицы, устроена решетчатая, на каменных столбах, ограда с воротами, а по сторонам ее два каменных корпуса для жительства соборян99. В 1829 году поставлена временная деревянная колокольня с железною крышею100. В следующие годы шла деятельная работа по внутреннему устройству нижней церкви. В 1836 г. священник Н. В. Богородский и церковный староста Е. В. Пушков в прошении на имя митрополита Филарета писали, что прихожанин Крестовоздвиженской церкви москов. купец Ник. Александр. Арбузов имеет желание в Успенской церкви устроить вместо обветшавших новые – иконостас и клиросы и новые двойные рамы в окнах, а также возобновить стенную живопись, и просили разрешения на указанные работы. Дозволение было дано, но митрополит не одобрил на представленном чертеже изображения двух херувимов, на самом верху иконостаса. Поэтому вверху иконостаса поставлено резное изображение Св. Духа, в виде голубя, в сиянии101. Стенная живопись Успенского храма снова возобновлялась в 1843 году. Настенные изображения, как видно из дела об этом возобновлении, были, большею частью, те же, что и в настоящее время; только в алтаре над престолом было изображение. Господа Иис. Хр. с державою, а близь горнего места, вместо Благовещения и Рождества Христова, было «Несение Креста» и «Снятие со Креста»102.

В 1838 году разобран иконостас назначенной к сломке Николаевской, в Сапожках, церкви и вместе с иконами, церковной утварью и ризницей поступил в Крестовоздвиженскую церковь. Икон, поступивших из упраздненной церкви, в церковной описи 1842 года показано семнадцать. Из них местные и храмовая помещены в правом приделе нижнего храма, и самый придел переименован во имя св. Николая.

Дело о возобновлении придела Григория Богослова, с переименованием его в Николаевский, началось в декабре 1843 года. В прошении, поданном митрополиту Филарету священнослужителями и церковным старостою, говорилось, что на переименование придела во имя св. Николая выражено общее желание прихожан приписных церквей Николаевской, в Сапожках, и Николаевской, на Старом Ваганькове, чтобы сохранить свой бывший храмовой праздник. Иконостас и иконы придела св. Григория Богослова, остававшегося неустроенным с 1812 года, «от времени попортившиеся и потерявшие всякий вид» – предположено предать уничтожению, иконостас сделать новый и в него поставить иконы из упраздненной Николо – Сапожковской церкви, без всякого их изменения.. План нового иконостаса103 митрополитом не одобрен, и в 1844 году составлен другой план, который, после исправления указанных митрополитом «не довольно правильных форм икон царских врат и второго яруса», в 1847 году получил, по докладу св. Синода, Высочайшее одобрение. В 1848 году придел был устроен и освящен во имя св. Николая, за болезнью местного благочинного, протоиереем Параскевиевской, в Охотном, церкви Петром Покровским104. Придел остается без изменений до настоящего времени.

Около этого же времени, нужно полагать возобновлен и Магдалининский придел, также с устройством нового иконостаса105 и, вероятно, также на пожертвования прихожан, так как в расходных книгах того времени не значится никакого расхода на указанный предмет.

В 1848 году приступлено к построению каменной колокольни, приготовления к чему были начаты много ранее106. В 1843 году священник и церковный староста подали прошение митроп. Филарету о дозволении постройки. В прошении сказано, что на предмет построения каменной колокольни имеется собранной суммы до 6,000 руб. и материала до 50,000 кирпича, до 200 штук белого камня и до 80 пудов железа. Сверх того, некоторыми прихожанами изъявлено согласие пожертвовать или деньгами, или материалом при начатии работ. Колокольню предполагалось поставить на месте прежней монастырской, там, где ныне ворота на Воздвиженку, по плану архитектора Мельникова107. Смета составлена на 11,798 руб. 52 коп.

Так как земля, на которой проектировалась постройка колокольни, находится в ведении Св. Синода конторы, то Консистория сделала запрос, не имеет ли контора препятствий к застройке означенной земли. Протопресвитер Успенского собора, которому Синодальная контора поручила представить о сем доклад «по соображении с местными обстоятельствами», в донесении своем писал, что выбранное для колокольни место не удобно, потому что колокольня закроет с улицы «единственный по своему фасаду храм», стеснит вход на монастырь, заслонит солнечный свет для соборных флигелей и т. под. и указывал место для колокольни близ западной стены храма, где была каменная пристройка. На доводы о. протопресвитера, сообщенные чрез Консисторию Крестовоздвиженским причту и прихожанам, последние сделали возражение108; тем не менее Консистория, не входя в пререкания с Синодальной конторой, мнением положила предписать причту «согласиться о месте (постройки) обще с о. протопресвитером и соборянами, которые также состоят прихожанами Крестовоздвиженской церкви». С мнением Консистории согласился и пр. Иосиф, еп. Дмитровский. Проект Мельникова оставлен, и указом Св. Синода от 12 мар. 1848 г. разрешено произвести постройку колокольни по новому Высочайше утвержденному плану, в связи с церковным зданием, с западной стороны109.

В Церковном архиве сохранились план и фасад церкви 1844 года. По чертежам, при церкви, как и теперь, была галерея, несколько ниже существующей, с большими арками, а на месте колокольни была пристройка в два этажа, из которых в нижнем была «палатка», а в верхнем «паперть» верхнего храма; с северной стороны было крыльцо, разнящееся от существующего тем, что имело больший по размеру и не столь открытый шатер, боковой вход и забранную решеткой арку на передней стороне.

Фасад Крестовоздвиженского храма в 1844 году

За церковью находилась временная колокольня на столбах, а далее, к воротам в Крестовоздвиженский переулок, каменная кузница, принадлежавшая Синодальному ведомству, бывшая монастырская.

При построении колокольни, церковная галерея была разобрана и в нижнюю церковь сделан временный ход из окна.

В 1849 году колокольня, строившаяся под наблюдением архитектора Буренина, была кончена; подняты колокола, из которых большой перелит с прибавлением веса; восстановлена в несколько измененном виде галерея. В следующем году устроена новая лестница в верхнюю церковь с северной стороны. По записям в приходо-расходных книгах постройка колокольни вместе с галереей обошлась почти н 20,000 руб., из которых собственно церковных денег было свыше 4,000 руб., а остальная сумма составилась из пожертвований110 и кружечного сбора.

За время 1851–56 гг. производился по частям ремонт церкви с внутренней и внешней стороны. Церковь оштукатурена и выкрашена, крыша исправлена и покрыта масляною краской. В нижней церкви обновлена стенная живопись, промыты и подзолочены иконостасы, переделаны пол и печи. В верхней церкви на стенах галереи написаны 7 больших и 3 малых картины111.

В 1858 году, по завещанию пот. поч. гражданина Михаила Петровича Шевелкина, приделы верхней церкви, с 1812 года остававшиеся неосвященными, приведены наследниками Шевелкина в полное благоустройство и по желанию жертвователя, с благословения м. Филарета, переименованы во имя препод. Сергия (Васильевский) и св. мучен. Параскевы (Александровский).

В приделах устроены новые престолы и жертвенники, поставлены новые, по чертежу архитектора Иванова, столярной работы, украшенные резьбою и сплошь вызолоченные иконостасы. Все иконы также написаны вновь. Прежние иконы частью розданы по беднейшим церквам, частью помещены в особое хранилище на колокольне; храмовые же иконы свв. Василия Парийского и Александра – монаха помещены в нижней церкви, в Магдалининском приделе112. Обновленные приделы, согласно тому же завещанию М.П. Шевелкина, снабжены всею необходимою утварью113. В следующие годы продолжала по немногу благоукрашаться нижняя теплая церковь. Иконостасы промывались, красились и подзолачивались, живопись иконная и стенная обновлялась. В 1866 г. серебряные ризы местных икон Николаевского придела вызолочены, а в следующем году сделаны медные позолоченные ризы на иконы Магдалининского придела. Местные иконы главного Успенского храма также украшены серебряными-вызолоченными ризами. Последние устроены на пожертвованный капитал. Ни имени жертвователя, ни времени устройства этих риз по церковным документам не значится114.

В 1868 году поставлены две хоругви с иконами Воздвижения, Успения, св. Николая и св. Марии Магдалины в серебряных-вызолоченных рамах, на средства пот. поч. граж. Дмитрия Николаевича Арбузова.

Совне церковь также тщательно поддерживалась: между другими работами отметим железные на чугунных подставах зонты, сделанные в 1866 г. у обеих входных дверей, и чугунные же двустворчатые двери при входе на лестницу верхнего храма115.

Нижняя церковь теплая, с низким сводом, требует частого поновления живописи и позолоты. В восьмидесятых годах, при церковном старосте Николае Ивановиче Канатчикове, на средства частью церковные, частью на собранные им, нижняя церковь вновь расписана, иконостасы промыты и по местам вызолочены, переделаны печи и в трапезе поставлены два художественно исполненных резных сплошь вызолоченных киота, в которых помещены иконы Иверская и Знамения Абалакская116.

В верхней церкви, со времени освящения приделов, крупного ремонта не было. Обширный, величественный храм, с старинным гладким сплошь вызолоченным иконостасом, с древними иконами, со стенами, сплошь покрытыми живописными священными изображениями и орнаментами, от времени потемневшими, требует дорого стоящего ремонта.

Когда, в 1890 году, на должность церковного старосты вступил Виктор Николаевич Пастухов, он имел намерение произвести капитальный внутренний ремонт верхнего храма, пригласив к участию в этом деле и других желающих из прихожан. Но, при осмотре архитектором Зыковым здания храма, оказались необходимыми большие предварительные работы по заделанию трещин в стенах и укреплению нижней части здания. Около восточной стены, на которой оказались особенно велики и многочисленны трещины, н частью около южной было вынуто более 200 куб. аршин земли до твердого грунта, укреплен новым кирпичом на цементе фундамент, трещины забраны с обеих сторон и скреплены лопнувшие связи. Работы, обошедшиеся г. Пастухову более тысячи руб.117, продолжались все летнее время 1890 года. В следующем году Виктор Николаевич оставил должность церковного старосты, и задуманный им ремонт верхнего храма не состоялся, но на его же средства произведен ремонт с внешней стороны: исправлена крыша и штукатурка, стены покрыты серой клеевой краской, а колонны н карнизы выбелены.

Избранный на место г. Пастухова в цер. стар. Митрофан Александрович Скворцов обратил внимание на нижнюю теплую церковь и на собственные средства в течение летних месяцев 1892 года произвел, с надлежащего разрешения, полное обновление главного Успенского храма. Стенопись храма возобновлена с сохранением прежнего рисунка. Иконостас, оставленный в нижней своей части без изменения, выше карниза устроен по новому рисунку, составленному самим Митрофаном Александровичем. Вместо гладкого, почти без всяких украшений, пиромидального верха, увенчанного резным изображением Св. Духа, в виде голубя в сиянии, устроена шатрообразная, выступающая на 1 ½ аршина от линии иконостаса сень над царскими вратами. Весь иконостас покрыт резьбою и сплошь вызолочен.

Кроме того устроены некоторые приспособления для вентиляции храма, чрез подпольные вытяжные трубы, пол в алтаре и в некоторых местах храма покрыт красным сукном, подсвечники и паникадила высеребрены, окрашены окна, двери, паперть и проч. Весь ремонт потребовал свыше 3,500 руб.118

В период 1894 – 1895 гг. церковь оставалась почти в том самом виде, в каком была оставлена Митрофаном Александровичем Скворцовым. Вступивший в должность церковного старосты после Митрофана Александровича его брат Алексей Александрович Скворцов вскоре заболел и не мог посещать храм, а через год, когда болезнь приковала его к постели, он оставил должность. 25 февраля 1898 года Алексей А-ч скончался. Добрый, прямой, искренно благочестивый человек, он оставил о себе добрую память. Крупных затрат на церковь он не делал, но многочисленные и мелкие и не мелкие работы по ремонту церкви и особенно обветшавшего церковного дома все почти производились на его средства и его рабочими, благодаря чему в хозяйстве церкви в его управление получились некоторые сбережения, с которыми можно было в конце 1895 и в начале 1896 гг. приступить к внешнему ремонту церковного здания.

Внешний ремонт церкви, начатый в 1890 г. В. Н. Пастуховым, не был приведен к концу, а между тем церковное здание во многих частях значительно обветшало. Крыша проржавела, штукатурка местами отпала, резные железные подзоры отпадали и относились ветром на большое расстояние, угрожая опасностью проходящим близ храма; в храме по местам появилась течь, краска облиняла. В виду спешности работ в ожидании торжеств Священного коронования весь ремонт был сдан подрядчику И. И. Забелину и обошелся около 3,000 рублей. На храме исправлена, с заменою во многих частях железных проржавевших листов новыми, крыша и окрашена медянкою, возобновлена отпавшая и попортившаяся штукатурка, выбелены стены, сделаны новые водосточные трубы, выкрашены главы и кресты масляной краской, выкрашены обе паперти, сделаны проволочные сетки в пролетах колокольни, исправлены лестница на колокольню и сарай, окрашена внутри верхняя галерея, и поправлена в ней живопись. Весь этот расход покрыт церковными деньгами и частью пожертвованиями прихожан.

Церковным старостою в это время был избранный по общему желанию прихожан крупнейший домовладелец прихода граф Александр Дмитриевич Шереметев. Граф принял на себя должность старосты, уступая желанию прихожан, но, проживая постоянно в Петербурге, не мог следить за церковным хозяйством и, пробыв год, оставил должность119.

В 1896 году церковным старостой избран Надворный Советник Николай Петрович Флоринский. Николай П-ч служил немного более одного года, но и в это непродолжительное время успел сделать для церкви очень многое. Не имея и не желая помощника, он сам являлся в церковь но всякому богослужению и сам лично наблюдал за порядком и чистотою в храме. Такая постановка дела принесла свою пользу, но она же была и причиной преждевременной отставки церковного старосты, на которого, при его ежедневных занятиях в Губернском Казначействе, ложилась непосильном бременем; а изменить раз установленный, обоснованный твердым убеждением в его целесообразности, порядок, давший хорошие результаты, Н. П-ч не хотел. Ревниво оберегая всякую церковную копейку, Н. П. сделал значительные сбережения и в тоже время при помощи жертвователей, пожелавших остаться неизвестными, приобрел для церкви несколько новых икон и вещей церковной утвари. В верхнем храме поставлен новый большой прекрасной живописи, крест с предстоящими, приобретены для верхнего же храма металлические вызолоченые крест и икона Б. М. запрестольные, два больших высеребренных тройных подсвечника, семисвечник и др. вещи. По его же инициативе служащие в Московской Казенной Палате и в Губернском Казначействе устроили на собственные средства две иконы Воздвижения и Успения, прекрасно писанные на цинке, за стеклами. Иконы помещены на св. вратах, выходящих на Воздвиженку, в двух нишах, украшенных бронзовыми вызолоченными решетками и таковыми же шатрами. Пред иконами уставлены в фонарях лампады, и тут же, ниже икон, вделаны две кружки, сбор в который явился значительным подспорьем в церковном хозяйстве.

25 июля 1899 года в верхнем храме от невыясненной причины сгорел большой крест, стоявший за правым клиросом, обгорели аналой, стенки клироса, часть пола, и огнем попорчена живопись на южной алтарной двери, на стене около сгоревшего креста, на местной иконе Трех Святителей и частью на храмовой. К счастью огонь вскоре был замечен и потушен.

Обгоревшее место пола, а также клирос были исправлены благодаря поступившим на этот предмет пожертвованиям120.

Вскоре после этого М. К. Пастухова передала церковному старосте 300 рублей на приобретение нового креста, каковой и написан, так же, как и прежний, с предстоящими и поставлен на том же месте. На средства той же жертвовательницы устроены венчики, дощечка с титлами и перевязь, а также большая лампада – все серебряное вызолоченное с эмалью, превосходной работы.

На место г. Флоринского церковным старостой избран в 1898 году почетный гражданин, кандидат коммерции Егор Иванович Никитин.

Новый церковный староста должен был обратить свое внимание прежде всего на церковный дом, пришедший в совершенную ветхость и сделавшийся негодным без капитального ремонта для дальнейшего в нем жительства. На этот предмет необходимо было употребить и церковные сбережения, и текущие доходы, ограничив расход по церкви удовлетворением только самых насущных потребностей.

Церковных доходов, и всегда едва достаточных для удовлетворения необходимых расходов по частичному ремонту и по содержанию обширного храма и ветхого церковного дома, с застройкой нового дома недоставало и на самые необходимые расходы. И только опытность и находчивость старосты церковного и старания настоятеля храма помогли церкви выйти из денежных затруднений. В апреле 1901 г. Е. И. Никитин оставил должность церковного старосты, прослужив с честью едва ли не самое трудное в хозяйственном отношении трехлетие за все время существования Крестовоздвиженского прихода.

Но в заботах о доме ни причт, ни староста не оставляли попечения и о храме. Еще при самом поступлении на настоящее место священник П. И. Парусников, пораженный ветхостью и как-бы запустением Крестовоздвиженского храма, убедившись, что собственных средств в церкви недостаточно для нужного ремонта даже и в том случае, если церковные доходы всецело будут поступать на содержание и ремонт храма, принял на себя нелегкий труд изыскать нужные средства на стороне. Многие из прихожан и даже из людей, не живущих в приходе, откликнулись на призыв священника, и в церковь стали понемногу поступать пожертвования121.

В течение летних месяцев 1901 и 1902 год. под руководством священника в нижнем храме устроена духовая печь, сделаны новые полы из разноцветных плиток и устроены новые двери и рамы в окнах. В Николаевском приделе восстановлена древняя, неизвестно когда обращенная в окно, выходная дверь. Примыкающая к этому приделу открытая галерея, забранная решеткой, закрыта стеклянными рамами и соединена с папертью более высокой и широкой дверью. Находившаяся на паперти церковная палатка, служившая прежде квартирой для одного из псаломщиков, отделена от паперти глухою стеною и соединена с церковью через нарочно пробитую в стене дверь, В этой комнате устроено помещение для ризницы. В глубокой нише левого клироса (в монастырские времена, по преданию, здесь была наружная дверь) задняя стенка пробита и т. о. с клироса устроен ход в алтарь левого придела. В это же время уничтожены примыкавшие к стенам колокольни выгребные ямы, существование которых терпелось с силу необходимости их для находившихся при церкви жилых помещений, а помещения церковных сторожей соединены трубами с водопроводной и канализационной сетью соседних зданий. Сделано это старанием нового церковного старосты, Виктора Зиновьевича Соловьева.

Новый староста не уступил своим предшественникам ни в любви к храму, ни в энергии, ни в умении вести сложное церковное хозяйство. В то время, когда в нижнем храме происходили работы по устройству отопления, полов, окон дверей и проч., Виктор Зиновьевич занялся ремонтом храма с внешней стороны, исправил кровлю, покрыл ее, а также главы и кресты, масляной краской, стены прочистил и выбелил и во всех этих работах сумел сделать большую экономию для церковного ящика, Так же экономно он пользуется церковными деньгами и при всяких других работах как в храме, так и в церковном доме.

Трудясь для храма сам, В. З. умеет привлекать к храму и других. Чрез его руки прошло не мало пожертвований и деньгами, и вещами. В числе последних видное место занимают ковры, которыми храм теперь вполне богат. Нужно желать, чтобы В. З. Соловьев как можно дольше послужил храму.

В настоящее время Крестовоздвиженская церковь представляется в следующем виде.

Основанием церкви служит четырехконечный, с тремя закругленными выступами на каждом конце, крест, имеющий 16 с. 2 ар. длины и столько же ширины. Церковь каменная, двухэтажная пятиглавая. Высота средней части храма от основания до верхнего конца креста – 20 саж. 2 арш. Западный выступ храма окружен двух-этажною крытою галереей, в 2 ½ с. ширины, к которой примыкает колокольня. Все церковное здание оштукатурено и покрыто белой краской. Крыша железная, таковые же главы и кресты. Церковное здание окружено жилыми корпусами и надворными постройками, принадлежащими Синодальному ведомству, и только с одной стороны, по Воздвиженской улице, сделана сквозная железная решетка с воротами.

В двух-этажном здании находятся собственно две церкви: верхняя – холодная и нижняя – теплая. Свод, отделявший верхний этаж от нижнего, а равно и свод верхнего храма опираются на стены в точках их соединения при средине положенного в основание креста. Восточный выступ храма имеет четыре свода, разделяющих алтарную часть на четыре этажа. Таким образом, над алтарями главных храмов находится по довольно обширной, с окнами, комнате, из которых одна, над нижним алтарем, служила прежде ризничным помещением, а теперь в ней хранятся старые иконы и вышедшая из употребления утварь, и другая – остается без назначения. Крестообразное основание церкви определяет и внутреннее расположение, которое и в верхнем, и в нижнем храме одинаково: на восточном конце креста главный алтарь, на западном трапеза, на северном и южном – приделы.

В иконостасе главного храма нижней церкви местные иконы Спасителя, Божией Матери, Успения и св. Митрофана Воронежского в серебряных вызолоченных ризах и (ближе к окнам) Воздвижения и св. Леонтия Ростовского, а также архангелов Михаила и Гавриила на северной и южной дверях – без риз, нового письма. Над царскими дверями, имеющими вид большого креста, с положенным на нем терновым венцом, окруженного сиянием, под шатром небольшая икона Тайной вечери, а на шатре тоже небольшая икона Успения. Выше карниза четыре иконы дванадесятых праздников, а вверху иконостаса крест с архангелом у подножия. Предалтарные возвышения, на одну ступень в главном храме и на две – в приделах, сделаны в 1901 году. За правым клиросом большой крест с предстоящими, рядом в киоте с колоннами и резьбою – Тихвинская икона Б. М., в серебряной вызолоченной ризе, и далее в арке, к правому приделу, в двух, также украшенных позолотою, киотах помещены иконы: в первом – несколько икон Б. Матери, св. Николая, св. Феодосия122 и др. св., малого размера, в серебрян. вызолоч. ризах, а во втором – св. великомуч. Пантелеймона, без ризы. Таковые же три киота и за левым клиросом, с иконами св. Николая в серебр. вызолоч. ризе, Господа в темнице (полотняная) и св. муч. Трифона, без риз. К левому клиросу приставлен особый киот, в котором находятся образ Неопалимой Купины, в сереб. вызол. ризе и в таковой же ризе небольшой образ Распятия и Благовещения с частицами св. мощей и др. священных реликвий.

В трапезе над аркой – Скорбящая, а по сторонам Абалакская и Иверская иконы Божией Матери, все в резных сплошь вызолоченных киотах. Первые две иконы в серебр. вызол., а последняя в бронзовой вызолоченной же ризах.

В Николаевском приделе иконостас столярный, покрытый белой краской и украшенный золочеными пилястрами я резьбой. Местные иконы Спасителя, Богоматери (Знаменская), св. Николая и, в особом киоте, Донская – в сереб. вызол. ризах. Иконостас Магдалининского придела по рисунку подобен Николаевскому. Местные иконы Нерукотворенного образа и Казанская, с четырьмя на каждой изображениями отдельных моментов из истории явления этих икон, и иконы св. Марии Магдалины и св. прав. Анны и св. Симеона Персидского – в медных вызолоченных ризах. В этом же приделе на стенах помещены иконы свв. Василия Парийского и Александра монаха123. Стены нижней церкви украшены живописью, а в главном храме и позолотой.

Верхний храм и просторнее и выше нижнего. Главный алтарь, возвышающийся вместе с солеей над остальным храмом на две ступени, отделен от него величественным иконостасом. Царские врата сквозные, из небольших колонок, с пятью иконами в особых клеймах. Иконы нижнего яруса: на правой стороне – Спасителя, Воздвижения Креста, архангела с покрывалом на челе и со скрижалями в руках (аллегор. изобр. Ветхого Завета) на южной двери и трех вселенских святителей; на левой стороне – Боголюбская, пр. Илии124, архангела с открытым челом и с потиром в руках (аллегор. изобр. Нового Завета) на северной двери и четырех московских святителей – все без риз, кроме храмовой и иконы пр. Илии, из которых первая в серебряной, местами вызолоч., а последняя в медной высеребреной ризе. Также без риз иконы и верхних ярусов, расположенные в обычном порядке. За правым клиросом большой крест с изображением Распятия и с предстоящими, а за левым – в двух киотах–святцы и древний образ св. Николая без ризы.

Иконы придельных иконостасов, числом по 25 в каждом, все без риз, нового письма.

Как на примечательность храма, можно указать на главный алтарь верхней церкви, обширный, с обширным же престолом и с возвышенным горним местом с сопрестолиями – остаток монастырской старины.

Колокольня находится в смежности с церковным зданием. Имея в основании квадратную четырехсаженную, с вырезами по углам, площадь, колокольня шестью ярусами, увенчанными главою и крестом, поднимается на высоту 24½ сажен. В нижнем и втором ярусах устроены небольшие теплые помещения, а в четвертом помещены колокола. Всех колоколов девять. Большой, с изображениями Воздвижения, Успения, св. Николая и Марии Магдалины, имеет следующую надпись: «По благословению Высокопреосвященного Филарета Митрополита Московского и Коломенского вылить сей колокол ко храму Воздвижения Животворящего Креста, что в бывом Крестовоздвиженском монастыре, при священнике Александре Васильеве тщанием старосты церковного московского купца Николая Александровича Арбузова; лил в Москве колоколенный заводчик Михайла Богданов 1849 года в июне месяце; весу 320 пуд». Второй полиелейный, весом в 133 пуда, лит на заводе Данилы Тюленева в 1754 году. Третий, вседневный, весом в 58 пуд. 10 фун., вылит в 1754 году к церкви св. Михаила Малеина, что у Тургеневских богаделен125, и поступил к Крестовоздвиженской церкви в 1842 году. В четвертом колоколе весу 30 пуд. 10 ф. Остальные колокола небольшие, и сколько в каждом весу, неизвестно126.

* * *

При приеме церкви от монаст. «наличных денег не оказалось». Прих. – расх. кн. 1814 г.

Там же.

Копия с условия и дозвол. от Ком. Строен., в Цер. арх.

См. Клир. вед.

Арх. Моск. Дух. Кон. по 2 ст. 1 эксп. д. № 720, 1845 г.

Прих.-расх. кн. 1829 г.

Чертежа при деле нет. Резолюция митроп. такая: «Преосвященный (викарий) растолкует священнику, что стыдно ему не понимать, что два херувима на самом верху иконостаса поставить неприлично, и не имеет сие значения. Предоставляется и решение сего дела преосвященному, если поспешают». Арх. Моск. Д. Кон. по Пречистен. сор. д. № 424, 1836 г.

Арх. Моск. Д. К. по 2 ст. 1 эксп. д. № 422, 1843 г.

Хранится в Церк. архиве.

Арх. Моск. Дух. Кон. по 2 ст. 1 эксп. дд. №№ 333 и 696, 1848 года.

По описи 1842 года икон. Магдал. придела был «полукруглой фигуры о 8 колоннах, резной, местами золочен; цар. врата решетчатые резные-ж, золочены».

В 1842 г. перевезен материал от сломанной колокольни Николо-Ваганьковской церкви; в 1843 г. внесено в сбер. казну 1060 руб., вырученных от продаж церков. жемчуга и драгоц. кам.; в 1844 г. снят план и фасад церкви и проч. См. прих.-расх. кн.

Чертеж Мельникова хран. в Цер. арх.

Под возр. из прихожан подписались: цер. стар. Н. А. Арбузов, вд. ген.-майора Татищева, камергер д. с. сов. А. Ст. Талызин, камергер ст. сов. князь Леон. Голицын, д. с. сов. С. И. Любимов, дворянин Н. М. Гусятников, ст. сов. И. А. Левашов, ст. сов. Н. И. Яковлев, кол. сов. Гр. М. Устинов, полковник А. В. Сухово-Кобылин, Н. Дубровин, кол. сов. Шереметев, тит. сов. Л. С. Ильинский, Н. А. Елагин, поч. гр. М. П. Шевелкин, москов. куп. К. И. Канатчиков и москов. куп. Н. И. Поляков.

Арх. Моск. Д. Кон. по 2 ст. 1 эксп. д. № 720, 1845 г. Проект колокольни, составленный архитектором Бурениным, признан 2-м отделением Департамента проектов и Смет «по неблаговидности фасада неудовлетворительным», и отделение изменило его в некоторых частях. См. проекты плана и фасада в церк. архиве.

Главным жертвователем был цер. стар. Н.А. Арбузов, от которого поступило до 8,000 руб.; другие пожертв. поступили: от А.П. и М.П. Шевелкиных 2,500 руб.; от гр. Д.Н. Шереметева 292 руб. 86 коп., от А. Л. Торлецкого 50,000 кирпича и проч. См. прих.-расх. кн. Между прочим 1,060 руб. выручено от продажи жемчуга, которого было более фунта, ценою от 1 р. 50 к. до 10 руб. золотник, и других ценностей старой утвари и ризницы. Ар. М. Д. К. дело 1843 г.

Там же. В настоящее время сохран. 2 бол. картины, а друг. затерты и закрашены. В 1896 г., при работах в галерее, некоторые картины были открыты, но как требующие больших поправок, снова закрашены клеевой краской.

Церк. опись 1842 г. и Клир. вед.

От наследников г. Шевелкина поступили след. предметы: два напрестольных евангелия, из кот. одно большое, с серебрян.-вызол. чеканной работы досками, с пятью финифт. осыпанными стразами накладками; два напрестольных серебр.-выз. креста, запрестольные иконы, две хоругви из «полубархата», два медных высеребр. паникадила и 8 таковых же подсвечников, два аналоя, одежды на прест. и жерт. и проч. См. опись 1842 г.

Не Арбузов ли? По описи 1842 г. иконы показаны без риз.

Приходо-расх. кн.

Киоты устроены на средства прихожанина Н. А. Шматкова; на его же средства сделана на Иверскую икону бронзовая, художественной работы, вызолочен. риза и куплены два больших медных вызолоченных подсвечника. Оба киота тщательно поддерживались в возможной чистоте старанием жертвователя, в настоящее время умершего.

См. прих.-расх. кн., в кот. показана только часть расходов, а именно суммы, прошедшие чрез руки помощника старосты.

Там же.

За отсутствием старосты церковным ящиком заведывал старинный служака Шереметевых Дий Андреевич Сазыкин (он же Орлов), под его присмотром находилась и домовая церковь графа. († 3 июня 1896 года).

Вдова протоиерея Н. Н. Воронцова внесла в церковь 300 руб. с тем, чтобы церковь молилась об упокоении протоиерея Нила, каковое поминовение притч принял на себя с полною готовностью и внес имя прот. Нила в церковный Синодик.

Наиболее крупные пожертвования поступили: от кн. Г.Г. Гагарина, кн. А.А. Ширинского-Шахматова, М.К. Пастуховой, А.К. Масленниковой, С.В. Лепешкина, А.И. и Л.В. Шамшиных, В.И. и В.В. Горшановых, Ф.Ф. Прорубникова, вд. протоиерея Н. Н. Воронцовой, С. А. и М. А. Егоровых, Т. И. Остроглазовой, от имени В. Я. Лепешкиной, от Е. И. Никитина и от др. Всего в распоряжение священника поступило и употреблено им на ремонт нижнего храма свыше 8000 рублей.

Икона св. Феодосия в серебр. вызолоч. ризе пожертвована прихожанином Д. Н. Малевинским.

Иконы возобновлены живописью в 1898 г.

Пророк изображен с поднятою рукою с троеперстным сложением.

Второй и третий колокола древние и имеют надписи, но повешены так, что надписи можно читать только с одной стороны.

Колокола Воздвиж. храма, кроме монастырских, поступили от приписных церквей Николаевской, на Моховой, Благовещенской и Николаевской, на Старом Ваганькове (последняя, с своей стороны, имела колокола от приписной к ней и после упраздненной Михаило – Малеинской церкви). Большая часть этих колоколов перелита.