И. Л. Чернай. Текстиль и керамика как совокупность древних технологий

Отпечатки полотна, шнуров, нитей на глиняной посуде и другие категории находок, встречающиеся на памятниках различных эпох и регионов, давно привлекают внимание исследователей. Но эти, порой довольно многочисленные находки, чаще всего изучаемые в узких рамках определенного круга памятников, без выработки общих подходов и специальных методов не могут быть в полной мере раскрыты и использованы в археологическом, общеисторическом и других планах. Мало того, из-за различий в подходах и методах исследования по поводу этих трудных для изучения объектов более полувека не утихают споры и возник терминологический разнобой, мешающий порой даже понять, о чем же собственно идет речь. Это прежде всего относится к различного рода текстильным отпечаткам на керамике, текстильная природа которых иногда даже ставится под сомнение, и тем самым в этих случаях отрицается связь между текстилем и керамикой – двумя крупнейшими достижениями древности, сыгравшими огромную роль в развитии общества. Столь большая пестрота взглядов на явление, обнаруживаемое на памятниках различной культурной принадлежности, обусловлена прежде всего спецификой изучаемого объекта, требующего широкого взгляда, выработки общих подходов и специальных методов исследования.

Среди свидетельств связи текстиля с керамикой первое место следует отвести отпечаткам текстиля, в широком понимании этого слова, на глиняных сосудах. По характеру расположения и занимаемой на керамике площади отпечатки можно разделить на четыре группы. К первой группе относится керамика, большая часть наружной поверхности которой покрыта отпечатками текстиля, ко второй – глиняные сосуды с отпечатками на внутренней поверхности, третью группу составляют сосуды с отпечатками на днищах, а в четвертой текстиль проявляется в виде отпечатков шнура, являющихся частью декора. Особую группу составляют разного рода глиняные поделки (грузики, грузила, керамические кружочки с отверстиями и пряслица), связь которых с текстильным производством определяется по следам трения нитями, по особенностям формы или остается предположительной.

Наиболее многочисленной и трудной для изучения оказалась первая группа отпечатков, вошедшая в археологический обиход под названием «текстильной», или «сетчатой» керамики, впервые обнаруженной на поселениях дьяковской культуры Волго-Окского междуречья. В своеобразной фактуре этих черепков многие исследователи видели отпечатки текстиля неизвестного строения [1. С. 287– 305; 30. С. 101; 31. С. 245; 28. С. 74, 75; 29. С. 103].

Во всем разнообразии фактуры отпечатков, затрудняющем ее детальную систематизацию, В. А. Городцовым были выделены две основные категории отпечатков: «ниточных» и «рябчатых», являющихся, по мнению исследователя, следами изготовления сосудов в текстильных формах [5. С. 26]. В своеобразной фактуре этой керамики некоторые исследователи увидели сетчатую структуру, что послужило причиной появления второго названия – «сетчатая керамика» [1]. Несколько позднее, когда памятники с текстильной керамикой были выявлены в Прибалтике, Финляндии, Карелии, на Верхней и Средней Волге, в бассейне р. Оки, на поселениях эпохи бронзы и раннего железного века, обозначилась масштабность и длительность существования этого во многом загадочного явления. Удивительную живучесть сетчатой керамики в пространстве и времени оказалось невозможным объяснить вне связи этого феномена с керамической и текстильной технологиями. Однако с обнаружением новых памятников с сетчатой керамикой росло количество образцов с различной фактурой, столь несхожей с известными в настоящее время текстильными структурами, что посеяло сомнение в текстильной природе отпечатков. На памятниках северной и восточной частей Волго-Окского междуречья, в Финляндии, Карелии и на некоторых поселениях дьяковской культуры стали обнаруживаться черепки с крупной фактурой «рябчатого» типа, которые отдельные исследователи сочли результатом обработки сосудов гребенчатым штампом, им же наносился и орнамент, расчесы на внутренней и даже на наружной поверхности некоторых сосудов [32].

Наблюдая в группе «ниточных» образцов нередкую беспорядочность структуры, другие исследователи видели в отпечатках результат обработки поверхности сосудов мягкими, в том числе и текстильными, штампами. В итоге под сомнение была поставлена принадлежность фактуры к оттискам текстильного полотна, а сама керамика стала называться «псевдосетчатой», или «ложнотекстильной». Червь сомнения стал точить исследовательскую мысль и далее. Была высказана мысль о чисто декоративной функции фактуры. Об имитационной, декоративной функциях отпечатков имелись и другие высказывания, даже якобы подтверждаемые данными экспериментов [4], однако при недостаточной разработанности систематизации отпечатков, степени их изученности, при одностороннем взгляде на сложные явления традиционной деятельности людей прошлых эпох оказалось затруднительным взвесить все «за» и «против» текстильной природы отпечатков на сосудах.

Противниками текстильной природы отпечатков на керамике игнорировался один из важных признаков – сетчатая структура, прослеживаемая на образцах с более или менее выраженной регулярной, упорядоченной фактурой, что свойственно искусственно созданным полотнищам, а полученные некоторыми исследователями экспериментальные образцы оказались схожими, на поверхностный лишь взгляд, с нерегулярными отпечатками на керамике, и с их помощью не удается объяснить все разнообразие отпечатков на сосудах. Мало того, наблюдаемое нередко небрежное нанесение фактуры на археологических образцах свидетельствует о вторичной, по сравнению с орнаментом, роли отпечатков, сохраняющихся даже при полной смене остальных частей декора. Широкая распространенность текстильных отпечатков, их жизнестойкость позволяют видеть в этом феномене более глубокое явление, нежели декоративный элемент вторичного значения.

Все сказанное выше подводит к мысли о том, что жизнестойкость фактуры на текстильной керамике обусловлена определенным способом изготовления керамики, а сами отпечатки являются технологическими следами, по ряду причин приобретшими определенные функции. Подтверждением сказанного явилось обнаружение текстильных отпечатков, случайно уцелевших во время заглаживания поверхности перед нанесением ямок орнамента, на неолитических сосудах [6]. В подобном случае отпечаток текстиля выступает не элементом декора, а является технологическим следом формовки сосуда в форме, изготовленной из сетчатого текстиля с «ниточной» фактурой. Косвенным указанием на существование этого способа изготовления керамики служит орнаментация в виде переплетенных лент, нередко встречающаяся на ранней неолитической керамике Среднего Поволжья и других регионов и свидетельствующая об эстетическом осмыслении технологических следов [33].

Окончательно прояснить два связанных между собой вопроса о природе и назначении текстильных отпечатков на керамике могли бы лишь результаты специального и комплексного изучения образцов различными методами с тщательной выверкой полученных результатов.

Рис. 1: а) «ниточная» (овально-ячеистая) фактура сетчатого текстиля; б) «рябчатая» фактура сетчатого текстиля; в) расположение элементов в сетчатом текстиле; г, д) расположение фактуры в текстиле с двумя системами нитей; а́ , б' ) микрополотно и субэлементы сетчатого текстиля; г' ) примерная схема структуры сетчатого текстиля

Детальная систематизация десятков тысяч образцов фактуры на керамике позволила, во-первых, выявить для «рябчатой» и «ниточной» групп образцов общую закономерность: элементы фактуры независимо от их формы располагаются с определенной ориентацией по отношению к рядам, в виде сетки с ячейками, имеющими форму параллелограмма, что не свойственно ткацкому текстилю, в котором фактура располагается в виде ромба или прямоугольника и обусловлена переплетением двух систем нитей под прямым углом (рис. 1, в, г, д).

Во-вторых, было установлено, что в слепках с образцов «рябчатой» группы элементы полулунчатой, подтреугольной, подквадратной форм ориентированы в одном направлении и как бы налагаются друг на друга, как рыбья чешуя. В «ниточной» группе отпечатков элементы, похожие на витки шнура овально-заостренной формы, могут образовывать рельеф в виде плотных или разреженных рядов шнура, стежков или же разветвляющихся жгутов, сохраняющих при детальном рассмотрении структуру сетки с ячейками в виде параллелограмма [15; 16; 19] (рис. 1, а, б).

Рис. 2. Орнаменты на ранней неолитической керамике, отражающие структуру плетений

При рассматривании увеличенных слепков с керамики обеих групп можно увидеть, что элементы фактуры являются сложными образованиями из перевитых определенным образом тонких нитей, а переход элементов одной формы в другую, изменение плотности их расположения в различных направлениях соответствуют изменению фактуры эластичного плетеного полотна при растяжении его в различных направлениях. В пользу текстильной природы отпечатков на керамике говорит и обнаружение на целых сосудах зон с однонаправленной ориентацией элементов фактуры, соответствующих контурам цельнотканевых мешочков чулочного типа, крупных кусков полотна или соединенных в одно целое лент. Ряды элементов в зонах ориентированы под углом к линии венчика сосуда или к кромке полотна.

Отсутствие на образцах отпечатков складок и немногочисленность зон с неполным пропечатыванием фактуры свидетельствуют о применении эластичного плетеного текстиля, хорошо облегающего выпукло-вогнутые поверхности сосуда.

При всей убедительности признаков текстильной природы отпечатков в нижних слоях древнейших городищ Подмосковья, особенно к северу от региона дьяковской культуры, встречается керамика с крупной фактурой, нанесенной, как и орнамент, гребенчатым штампом. Наряду с последней обнаружены и черепки с нанесенными на них тем же орудием расчесами, между которыми прослеживаются следы текстильной фактуры. Иначе говоря, наблюдается частичная или полная замена технологических следов текстиля более рельефной фактурой, нанесенной оттисками гребенчатого орудия, которым нередко наносились по текстильной фактуре расчесы-штрихи. Образцы керамики со штриховкой и следами сетчатой фактуры составляли в нижнем слое подмосковного Селецкого городища до 20 % всего количества керамики и свидетельствуют о многообразии и функциональной многозначимости текстильных отпечатков.

Следы выравнивания поверхности гребенчатым орудием, нередко замытые, наблюдаются и на внутренней поверхности керамики из памятников разных эпох и регионов, что указывает на применение этого орудия для разных целей, в том числе для формовки и отделки сосудов, для нанесения орнамента и даже иногда для уничтожения самих отпечатков текстиля, последующей их заменой более рельефной фактурой от оттисков гребенки. Технологическая сущность текстильных отпечатков прослеживается в образцах последнего этапа существования сетчатой керамики и перехода к гладкостенной, на которой нередко можно встретить места с плохо замытыми отпечатками сетчатого текстиля.

Все приведенные факты позволяют полагать, что прием изготовления керамики в текстильных формах имел более широкое распространение, нежели это представляется по археологическим материалам. Текстильные отпечатки, являясь технологическими следами, не во всех случаях становились частью декора и уничтожались в отдельные периоды в угоду изменяющимся эстетическим, семантическим и другого вида запросам. К подобного рода явлениям следует отнести появление «псевдотекстильной» и «ложносетчатой» керамики, на которой текстильные отпечатки лишились эстетической значимости. Аналогичный процесс прослеживается и на керамике из памятников городецкой культуры, где текстильная керамика уступает место «рогожной», с фактурой, нанесенной крупным штампом с квадратными зубцами. Эта фактура, напоминающая переплетение полосчатого материала, не имеет характерного для последнего признака – рельефа последовательного огибания друг другом материала двух систем.

Все сказанное о текстильной природе фактуры на сосудах следует отнести и к текстильной керамике эпохи бронзы середины – последней четверти II тысячелетия до н. э. из памятников Волго-Окского междуречья, отличающейся в основном более мелкой структурой «ниточных» и «рябчатых» отпечатков [19]. Эта керамика, как и более ранняя, также нередко украшена узором из оттисков гребенчатого орудия, которым, судя по расчесам на внутренней поверхности сосудов, изнутри производилось выравнивание толщины стенок.

Одним из последних доводов в пользу текстильной природы фактуры на текстильной керамике явилось изучение слепков с образцов под увеличением в 10–30 раз. Было обнаружено, что элементы фактур рябчатой и ниточной категорий состоят из более мелких субэлементов, образованных из перевитых, переплетенных сложным образом тонких нитей. В рябчатых отпечатках субэлементы имеют вид одинарных или парных «косиц», изогнутых в одном направлении, располагающихся по правилу сетки в виде параллелограмма и накладывающихся друг на друга, как рыбья чешуя. Субэлементы могут группироваться по две, и на одном и том же образце можно наблюдать локальные их разрежения, уплотнения и деформацию, соответствующую различной степени растяжения полотна в разных направлениях.

Нередко обнаруживаются образцы с менее регулярной структурой, что присуще полотну с малоуплотненной структурой. Последнее является характерным для позднего периода существования текстильной керамики, называемой нередко «крапчатой».

Субэлементы прослеживаются и в «ниточных» отпечатках, где они, группируясь по два, по четыре или по шесть и скручиваясь все вместе вполоборота, образуют нечто похожее на витки шнура овально-заостренной формы, ряды которых образуют своеобразный рельеф. При соединении субэлементов без интервалов образуется рельеф в виде разветвляющихся жгутов, а в случае синхронной прерывистости одного из циклов образуется фактура стежкового вида.

Далее было выяснено, что расположение элементов «рябчатой» фактуры в виде рыбьей чешуи и форма элементов «ниточной» фактуры связаны с кручением на 180° системы в момент образования субэлементов, соединенных друг с другом группами тонких нитей. В целом структура имеет вид сложной разновидности безузловой сетки, в которой каждая группа последовательного ряда нитей, натянутых грузом, после образования в них субэлементов поочередно пропускается через середину нитей смежных групп. Подобный текстиль можно выработать лишь с помощью своеобразных коклюшек, используемых ныне при плетении кружев. В отличие от последних приспособления для плетения сетчатого полотна – грузики-коклюшки – висят не на одинарной нити, а на нескольких парах нитей, разделенных на четные и нечетные ряды. Работа на подобных устройствах заключалась в последовательном переплетении одинарной нитью нитей четного или нечетного ряда «коклюшки» с последующим ее поворотом на 180° и с поочередным пропусканием через середину нитей каждой из смежных коклюшек для закрепления структуры сетки. После каждого цикла производится уплотнение соединений нитей путем разведения коклюшек в стороны или с помощью ножевидного предмета. В целом структуру текстиля можно представить в виде ряда узких тесемок, соединенных друг с другом, которые, поворачиваясь в одну сторону вполоборота, поочередно пронизывают смежные тесемки ряда, образуя при этом особый вид безузловой сетки с закрепленными соединениями.

Так как детально столь сложную структуру трудно проследить по отпечатку на керамике, поскольку там невозможно представить характер соединений нитей на противоположной стороне, то единственным путем узнать строение текстиля, его свойства, способ выработки остается пока поиск аналогий в археологических и этнографических материалах. Конечным этапом исследования должно стать физическое моделирование всей совокупности технологических процессов, при котором целью экспериментальных исследований должно стать не столько получение образцов с фактурой, схожей с отпечатками на керамике, сколько глубокое понимание всего комплекса проблем взаимодействия текстильной и керамической технологий.

Результаты изучения отпечатков на текстильной керамике позволяют говорить о выработке в древности технологического текстиля и об изготовлении сосудов в текстильных формах путем последовательного выкладывания глиняных пластин-лент по внутренней поверхности текстильной формы, их соединения между собой и выравнивания стенок изнутри орудием с зубчатым рабочим краем. Действительно, такая форма является оптимальной и позволяет снимать излишки пластического материала (сырой глины). При этом стенки сосуда испытывают локальное давление, которому должен противостоять приложенный извне предмет (ладонь), повторяющий форму сосуда и в то же время позволяющий в ограниченных пределах корректировать требуемую форму и не допускать деформации изделия под действием силы тяжести. Всеми этими свойствами обладает прилепленный к внешней поверхности эластичный текстиль, создающий эффект наружного армирования для фиксации нужной кривизны и в то же время позволяющий скорректировать формы стенок путем локального нажатия.

Для уменьшения искажения формы под собственным весом сосуд должен лепиться в подвешенном состоянии или будучи поставленным на плоскости. Сосуды с острым и округлым дном не могли формоваться вне подвешенной текстильной формы, то есть в положении, не допускающем выравнивания стенок изнутри. Действительно, следы контакта с рабочей плоскостью остродонных и круглодонных сосудов пока не обнаружены. Следовательно, сосуды с такими днищами могли изготавливаться лишь в текстильных формах, прикрепленных к подвешенному обручу, определяющему размер и свободный поворот сосуда при формовке. Круглодонные сосуды изготавливались, вероятнее всего, в менее глубоких формах, позволяющих без затруднений возводить верхние части с более сложной профилировкой.

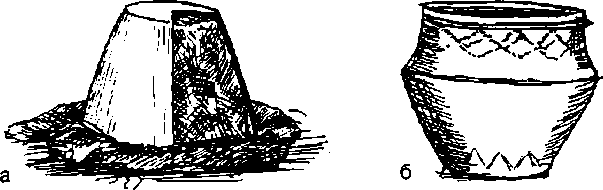

Орнамент на остро- и круглодонные сосуды мог быть нанесен лишь после установки каждого из них на плоскости в положении вверх дном, снятия текстильной формы, удаления ее следов и заглаживания поверхности. Уже со времени раннего неолита производились попытки придать сосудам слабо выраженную плоскодонность в виде небольшого уплощения или вмятины на остром конце сосуда, на который наносился и орнамент. Этот прием оформления сосудов, прослеживающийся на керамике до эпохи бронзы, не имел из-за малой площади, не обеспечивающий должной устойчивости, практического значения (рис. 3, а, б)

Рис. 3: а) формовка остродонного сосуда в текстильном мешке; б) отделка остродонного сосуда

Рис. 4: а) формовка круглодонных сосудов на полумягкой болванке; б) сборка круглодонного сосуда из двух частей, сформованных на одной и той же болванке

Роль текстильной формы была многообразной. Во-первых, в ней производилась формовка сосуда, наружная поверхность которого, покрытая текстильной фактурой, не требовала особых забот при отделке и позднее стала сохраняться как элемент декора. Во-вторых периодическое смачивание текстиля, армирующего с наружной стороны стенки, позволяло избегать неравномерного высыхания стенок по толщине и тем самым не допускать их растрескивания. И, в-третьих, рельеф текстильной фактуры увеличивал общую поверхность сосудов, что было важно для более быстрого нагревания или охлаждения содержимого. Аналогичные функции выполняли и глубокие ямки орнамента на неолитической керамике, благодаря которым, кроме всего сказанного, существенно облегчался вес толстостенных крупных сосудов при сохранении их прочности. Функциональная сторона орнаментации проявлялась и в том, что при нанесении множества глубоких ямок происходило уплотнение подсыхающей глины, что вместе с лощением поверхности приводило к уменьшению пористости и тем самым водопроницаемости стенок. Таким образом, текстильная фактура на керамике, как и ямочно-гребенчатый орнамент, выполняли несколько функций, в том числе служили и средством украшения, содержащим в себе знаковую, охранительную, мировоззренческую, эстетическую и другие стороны духовной жизни.

Многофункциональная роль была присуща не только готовым изделиям, но и многим средствам производства и орудиям труда. Так, с помощью гребенчатого и пластинчатого орудий производилась формовка сосудов, обработка их внутренней или наружной поверхности и наносился орнамент.

Тесно связанные с формовкой сосудов в текстильной форме, эти орудия, несколько пережили последнюю, и гребенчатый орнамент, следы расчесов гребенкой на внутренней поверхности многих остро- и круглодонных сосудов могут стать при наличии других признаков весомыми доводами в пользу формовки того или иного сосуда в текстильной форме в случае отсутствия самих отпечатков текстиля. Техника изготовления сосудов в текстильной форме скорее всего восходит ко времени промазывания различного рода плетеных емкостей для удержания в них влаги, и лишь после попадания этих емкостей в огонь и сгорания плетеной формы-основы появился керамический сосуд с узором переплетений на внешней поверхности (рис. 2, 3).

Важность изучения связей текстиля и керамики стала осознаваться по мере того, как текстильная (сетчатая) керамика перестала представляться феноменом, присущим хотя и обширной, но ограниченной части территории лесной полосы Восточной Европы. Керамика с «ниточными» отпечатками периода неолита-бронзы была обнаружена в Средней Германии, а ее исследователь К. Шлабов видел в фактуре сосудов отпечатки текстиля с кручеными парами нитей основы, принцип выработки которого воплощен в древнем виде ткачества «на дощечках». Шлабов считал отпечатки этого вида текстиля результатом особого способа выработки керамики. Исследователь не принял во внимание одну важную деталь: текстильное полотно, выработанное на «дощечках», имеет повышенную жесткость и неспособно ровно, без складок, облегать криволинейную поверхность, а его фактура лишь на первый взгляд напоминает ниточные отпечатки на керамике. При использовании текстильного полотна, полученного с помощью «дощечек», невозможно получить все существующее разнообразие отпечатков на керамике и прежде всего образование структуры «рябчатого» типа. И, самое главное, в текстиле, выработанном на «дощечках», элементы фактуры располагаются не в виде сетки с ячейками в форме параллелограмма, а в виде сетки с ячейками в форме ромба или прямоугольника [34].

Текстильная керамика с «ниточными» отпечатками была обнаружена и на поселении Тосег культуры Хатван в Венгрии, где она существовала до середины II тысячелетия до н. э. На сосудах из этого памятника прослеживаются различные виды отпечатков текстиля с «ниточной» и «рябчатой» фактурами, встречающимися на керамике эпохи бронзы – раннего железного века Волго-Окского медждуречья. Исследователь Е. Ембер полагал, что отпечатки на сосудах оставлены текстилем со структурой безузловой сетки, куски которой прикладывались с внешней стороны сосуда во время выравнивания стенок изнутри. В действительности же безузловая сетка в уплотненном виде имеет фактуру, схожую лишь с некоторыми видами «ниточных» отпечатков, то есть остается открытым вопрос о строении других типов и видов фактур сетчатого текстиля. Учитывая, что сосуды имели сложные формы, ручки и другие рельефные элементы, не позволяющие применять формовку в цельнотканевых мешочках, исследователь, видя на поверхности сосудов отпечатки кусков сетчатого текстиля, справедливо предположил, что куски полотна прижимались ладонью руки к поверхности сосуда в момент выравнивания его стенок изнутри. Хотя в текстиле в виде уплотненной безузловой сетки элементы фактуры, как и в экспериментальных образцах, располагаются по правилу параллелограмма, тем не менее исследователям объяснить и тем более экспериментально подтвердить механику всего спектра «ниточных» и особенно «рябчатых» фактур не удалось.

В пользу более широкого распространения текстильной керамики, чем это представлялось в начале ее изучения, говорят находки последней в Ютландии и других местах Западной Европы. Столь широкое распространение свидетельств союза текстиля и керамики, уходящего в глубь тысячелетий, не может быть осмыслено без выработки подходов, позволяющих проследить действие более общих закономерностей и осмыслить жизнестойкость совокупности текстильной и керамической технологий.

Ключом к раскрытию сложности и многообразия связей между текстильным и керамическим производством древности может стать понимание развития этих видов домашних занятий по закономерностям, свойственным народным промыслам, традиционность и устойчивость к внешним воздействиям которых возрастает по мере углубления в древность. Последнее вытекает из самой природы традиционных занятий, в которых сущность изделия формируется в результате суммарного творчества многих поколений мастеров, каждым из которых с учетом изменяющихся обстоятельств вносятся новые черты, принимаемые или отвергаемые соплеменниками в соответствии с существующими представлениями. Иначе говоря, в древних промыслах постоянно действовал селективный отбор, накопление определенных качеств, и по изделиям можно проследить сложение наиболее целесообразных для того времени технологических приемов, нужных потребительских качеств и свойств изделий, характеризуемых выверенным сочетанием функционального и эстетического, образующих в совокупности нерасчленяемое единство материального и духовного.

Из последнего вытекает, что в традиционном промысле невозможно что-либо изменить в отдельности, не вызвав адекватные перемены в системе в целом, а если же перемены все же совершаются, и тем более в исторически короткие сроки, то это бывает связано с сильным культурным воздействием извне или же с резким изменением внешних условий. Частным выводом этого положения является неправомерность постановки вопроса о том, какие конкретные функции выполняли текстильные отпечатки на керамических сосудах, так как это явление, как и многие другие в традиционных промыслах, чаще всего являлись многофункциональными, как многообразной и взаимообразной была связь между керамическим и текстильным делом. Подобное обстоятельство требует при изучении материала многоаспектного и комплексного рассмотрения.

Наиболее ярко взаимообусловленность двух технологий проявилась в керамике энеолита – бронзы Южного Зауралья и Северного Казахстана, где о существовании керамики с отпечатками текстиля мало что было известно большинству исследователей, работающих в иных регионах. Сведения об этом отсутствовали даже в монографиях [13]. Подобное отношение к столь интересному и информативному материалу, по-видимому, было связано с относительной малочисленностью керамики с отпечатками текстиля, требующей специального изучения, оставшейся в тени на фоне многообразной, богато орнаментированной керамики Западной Сибири. И тем не менее автору для изучения были любезно предоставлены коллекция образцов керамики с текстильными отпечатками из памятников Южного Зауралья и Северного Казахстана, включающая 25 образцов из энеолитического поселения Ботай 1 (IV–III вв. до н. э.), пять образцов из поселения Вишневка 1 (XVIII–XVII вв. до н. э.), 66 образцов из поселения Кулевчи III раннего этапа алакульской культуры (XVI–XV вв. до н. э.), 12 образцов из поселения Петровка II (середина II в. до н. э.), 5 образцов из поселения Ново-Никольское (вторая половина II в. до н. э.) и сосуд из могильника Кенес того же времени.

Даже на первый взгляд представленный материал можно безошибочно разделить на две части, резко отличающиеся по характеру текстильных отпечатков, их расположению на сосудах и по другим признакам. Так, образцы из поселения Ботай 1 покрыты снаружи четкой и аккуратно нанесенной текстильной фактурой «ниточной» группы с элементами овально-заостренной формы длиной 2–6 мм, плотные ряды которых образуют рельеф рядов двухпрядных шнуров правосторонней крутки, направленных к устью сосуда под углом 45°. Судя по форме обломков, сосуды имели яйцевидную форму и заостренное дно, у слабо выраженного венчика наблюдаются пять горизонтальных круговых линий, нанесенных гребенчатым штампом, ниже которых располагается аккуратно нанесенное поле текстильной фактуры, разбитое с помощью гребенчатого штампа на крупные ячейки ромбической сетки. Под увеличением в 10 и более раз в образцах прослеживаются субэлементы из тонких нитей, которые, смыкаясь, образуют рельеф каждого элемента овально-заостренной формы. Субэлементы фактически являются кромками своего рода узких тесемок, выработанных из тонких нитей. Далее удалось проследить, что тесемки шириной около 1 мм, скручиваясь вполоборота и пронизывая поочередно друг друга, образуют сетчатую структуру полотна с рельефной фактурой, выработанного из нитей толщиной 0,08–0,1 мм. Особенно отчетливо эти «тесемки» прослеживаются в местах сбоев в последовательности операций плетения. Если говорить в целом, то в отпечатках прослеживается более сложная структура, нежели простая безузловая сетка, структура которой является аналогичной строению «ниточного» текстиля, представленному в отпечатках на образцах из памятников Западной и Восточной Европы.

Подобная керамика, называемая некоторыми «ложнотекстильной», имеющая на внутренней стороне расчесы гребенчатым орудием, напоминающая, по мнению исследователей, отпечатки грубой ткани, была обнаружена и на памятниках Верхнего Тобола в Курганской области [36. С. 13].

Сравнение описанных образцов с более поздней керамикой из поселения Вишневка 1 выявляет целый ряд различий. Фактура сетчатого текстиля становится более грубой, менее регулярной, а овальнозаостренные элементы становятся крупнее, толщина образующих их нитей увеличивается в полтора и более раз, а, что особенно важно, текстильные отпечатки переходят с наружной стороны сосуда на внутреннюю. Внешняя поверхность керамики залащивается, и гребенчатый орнамент уступает место узору из каннелюр, тычковых ямок, прочерченных линий, нанесенных с помощью того же лощила или других предметов. Орнамент начинает занимать придонные части сосудов. Подобное явление отмечается и в регионе Верхнего Притоболья. Посуда становится менее грубой, тонкостенной, исчезает «ложнотекстильная» выбивка, расчесы щепой(?) встречаются редко. Поверхность обрабатывается гладким предметом [36. С. 17].

Столь резкую смену всего комплекса признаков, совершившуюся в столь короткие исторические сроки, невозможно объяснить без анализа связей между текстильной и керамической технологиями предшествующего и последующего времен, представленными образцами керамики раннего этапа алакульской культуры и более позднего времени. Главной особенностью этих сосудов являются отпечатки на внутренней поверхности не сетчатого текстиля, а тканей с полотняным переплетением двух систем нитей – основы и утка. По снятым с наиболее древних образцов керамики слепкам было установлено, что основа тканей состояла не из одинарных нитей требуемой толщины, а из групп более тонких нитей, употреблявшихся при изготовлении сетчатого текстиля и спряденных, судя по толщине, из растительного волокна. В большей части образцов прослеживается использование утка в виде сложенной вдвое или вчетверо нити той же толщины, что и в основе (0,15–0,25 мм). Описанные признаки указывают, что с переходом к выработке текстиля с полотняным переплетением нитей продолжают использоваться растительное волокно и прежняя техника тонкого прядения, не соответствующие уже новому способу выработки тканей.

Вторая особенность текстильных полотнищ проявляются в нередких сбоях раппорта переплетения и нередкого перехода отдельных нитей из одной группы в другую. Это могло происходить лишь при отсутствии в ткацком устройстве «ремизки», автоматически обеспечивающей смену «ткацкого зева» и последовательность переплетения нитей основы и утка. Следовательно, полотнища вырабатывались полуткацким способом, при котором нити основы были уже, как и в ткацком станке, распределены на четные и нечетные ряды, разделенные промежутком – «ткацким зевом». Работа на подобном устройстве состояла из двух сменяющихся циклов. При первом из них уточная нить в одну сторону перебрасывалась через «ткацкий зев», а в обратном направлении нити переплетались вручную концом кочедыкообразного орудия с привязанным к нему утком. Судя по отпечаткам, к середине – второй половине II в. до н. э. качество тканей становится выше, нити становятся толще, они прядутся из шерсти, и реже встречаются нарушения раппорта в переплетениях. Таким образом, до станочной выработки текстиля предстояло сделать лишь один шаг – применить ремизку, принцип действия которой был в то время известен раннеземледельческому населению более южных регионов [14].

Нередкие отпечатки складок тканей на внутренней поверхности сосудов говорят о неспособности полуткацкого и ткацкого полотна облегать криволинейные формы болванки, на которой в положении вверх дном путем последовательного наложения глиняных пластин формовались глиняные горшки. Увлажненное текстильное полотно в этом случае играло роль прокладки, отделявшей болванку от сырого сосуда. Но и в этом случае надежный съем сырого сосуда с болванки был возможен лишь для изделий конической или округло-конической формы, а керамику с более сложной профилировкой можно было изготовить лишь путем ручного долепливания нужного завершения или путем соединения двух частей, отдельно изготовленных на болванке.

Неизбежным следствием этого способа формовки явилась трудность сопряжения кривизны форм двух соединяемых частей горшка. Естественным выходом из этого положения явилось оформление места соединения в виде ребра, нередко подчеркиваемого другими средствами декоративного оформления. Таким образом, возникнув как издержки технологии, острореберная посуда, отличавшаяся особой выразительностью и прочностью, быстро завоевала признание у населения Евразии и была обречена на долгую жизнь даже в металле. Предположения о формовке сосудов на твердой болванке, обтянутой тканью, не раз высказывались и прежде, однако обнаружение следов орнамента, пропечатавшегося через ткань на стенки сосуда, позволили установить, что в качестве болванки алакульские племена Южного Зауралья использовали нижние конические части старых горшков [12. С. 79.] (рис. 5, а, б).

Переход к формовке сосудов на болванке обусловил изменения во всей совокупности технологических приемов обработки наружной поверхности горшков и набора орудий. Уже само положение нижней части сосуда на болванке вверх дном создавало удобства для отделки и нанесения орнаментации. Наиболее подходящее для выравнивания изнутри стенок сосудов гребенчатое орудие начинает использоваться для обработки наружной поверхности, постепенно уступает место пластинчатому орудию и лощилу. Соответственно, оттиски гребенки в орнаменте сменяются нарезными линиями, каннелюрами и тычковыми ямками, нанесенными ребром пластинчатого орудия и лощила. Особенности изготовления нижних частей сосудов в положении вверх дном обусловили распространение орнамента на придонную часть с приданием верхней и нижней частям сосуда композиционной самостоятельности и завершенности. Нередко при соединении обеих частей орнаментальные композиции верхней и нижней частей, разделенные линией ребра и свободным от украшений пространством, оказываются не только разнородными по технике исполнения, мало связанными друг с другом по сюжету и технике нанесения, но и не стыкующимися друг с другом по рисунку.

Рис. 5: а) формовка плоскодонного сосуда на твердой болванке;

б) острореберный сосуд, собранный из двух частей, изготовленных на болванках

Проведенное Н. Б. Виноградовым картографирование местонахождений керамики с внутренними отпечатками текстиля выявило район ее распространения, ограниченный на востоке верхним течением р. Ишим, на западе – бассейном р. Урал, на севере – северными районами Челябинской и Курганской областей, на юге – рубежом между Северным и Центральным Казахстаном, на территории которого выявлены лишь одиночные местонахождения подобной керамики. Всего было выявлено более 50 памятников, культурная принадлежность которых определена авторами раскопок как алакульская, абашевско-алакульская, срубно-алакульская [12. С. 82]. Керамика с отпечатками тканей, в том числе с характерными для полуткачества сбоями в раппорте переплетения нитей, отмечалась на памятниках и андроновской культуры.

Несмотря на локализацию керамики с отпечатками текстиля остается открытым вопрос, насколько область, где встречается керамика с текстильными отпечатками, соответствует распространенности способа формовки на болванке, которая могла обтягиваться и не текстильными материалами или же следы текстиля на которой могли уничтожаться для придания внутренней полости большей гладкости из гигиенических соображений. В пользу широкого распространения формовки на болванке говорит обширность распространения и длительность бытования острореберной посуды, которые невозможно объяснить исходя лишь из эстетической значимости этого явления, охватившего вдруг население большей части лесостепной и степной зон Евразии и Западной Европы и существовавшего на протяжении двух эпох. Трудно также допустить, что появившаяся в лесостепном Приуралье техника формовки сосудов на болванке как совокупность двух технологий и имевшая продолжение, утратила свою сущность, оставив после себя только лишь внешний признак – острореберность и характерную орнаментацию.

В пользу существования формовки сосудов на болванке у населения южнорусских степей (абашевских и срубных племен) эпохи бронзы свидетельствуют случаи несходимости орнаментов верхних и нижних частей некоторых сосудов, нередкое отсутствие между орнаментальными композициями и мотивами органической связи, и последнее: сосуды, служащие болванками или болванки другого рода не должны иметь на днищах закраин, иначе готовое изделие невозможно отделить от болванки. Поэтому отсутствие закраин на днищах горшков может стать весомым аргументом в пользу формовки сосуда в положении вверх дном.

Таким образом, форма сосуда являлась определяющим фактором, которому были полностью подчинены другие звенья технологии, в том числе и техника нанесения орнамента, его мотивы и композиция. И поэтому не случайно было замечено, что форма этих сосудов относится к наиболее устойчивому признаку, мало подверженному, в отличие от орнаментации, воздействию временного, инокультурного и других факторов. Однако устойчивость формы сосудов трудно объяснить без рассмотрения особенностей технологии, обусловленных в свою очередь средой обитания, характером хозяйственной деятельности и уровнем социального развития населения.

Судя по резкой смене всего технологического комплекса при переходе от формовки в текстильных формах к изготовлению посуды на болванке, это явление не может возникнуть в условиях традиционного уклада, без сильного культурного воздействия извне. В этом плане большой интерес представляет острореберная керамика предгорий Копетдага из памятников начала II тысячелетия до н. э. круга Намазга V – Алтын Депе. Несмотря на высказываемое предположение об изготовлении этой посуды гончарным способом, некоторые нарушения симметрии форм сосудов не позволяют говорить о форме керамики как о телах, возникших при быстром вращении глиняной заготовки [21. С. 174].

Рис. 6. Сосуд-корчага, формуемая на текстильной подкладке

Фактура различного рода плетеных полотнищ прослеживается чаще всего на плоских днищах крупных лепных сосудов, древнейшие из которых не случайно происходят из памятников раннеземледельческих культур южных регионов. Они обнаружены на поселениях трипольской культуры в курганах катакомбного времени и на раннеземледельческих поселениях в предгорьях Копетдага. Эти довольно крупные округлобокие или реповидной формы корчаги из-за отсутствия ручек едва ли часто в заполненном виде перемещали с одного места на другое, они скорее всего являлись емкостями для хранения сыпучих продуктов, зерна.

Судя по отпечаткам на днищах различного рода плетений и текстильных полотен последние служили в качестве подкладок, необходимых для поворота изделия в процессе последовательного возведения стенок сосудов из глиняных лоскутов, лент и надежного отделения готового изделия от плоскости. Для этих довольно простых технологических функций использовались обильно увлажненные куски толстых полотнищ или специально сплетенные подкладки. Роль текстиля в формообразовании была минимальной, а отпечатки на сосудах представляются интересными с точки зрения состояния текстильного дела того времени и техники выработки полотна.

Результатам изучения следов подкладок на днищах сосудов из памятников трипольской культуры была посвящена специальная публикация [37], приведенные данные в которой были уточнены и дополнены автором. 11 из 16-ти рассматриваемых образцов являются отпечатками грубого текстильного полотна, выработанного на ткацком станке, существование которого подтверждают глиняные грузила для натяжения нитей основы со следами трения нитями в отверстиях для подвешивания. Десять образцов имели полотняную структуру, один – репсовую. Особое внимание привлекает образец со структурой сетки с ромбическими ячейками, дополнительно перевитыми нитями, и схожий на первый взгляд с «рябчатыми» отпечатками на текстильной керамике. На одной паре образцов отпечаток радиально-кругового плетения специально изготовленной круглой подкладки, на второй наблюдается перевивание толстой нитью параллельных рядов более толстого и менее гибкого материала. Полученные данные позволяют говорить о применении в керамическом деле специальных подкладок. Или же их функции выполняли куски ткацкого текстиля.

Отпечатки различного вида циновок на днищах сосудов – не редкое явление на находках в курганах катакомбной культуры. Для изготовления сосудов применялось грубое плетеное полотно с репсовидной или с напоминающей узловую сетку структурой. В пользу местного производства крупных репсовидных сосудов свидетельствует обнаружение подобной циновки в кургане у селения Ергенинский. Сильно истлевшее плетеное полотнище размером 1х 1,5 м изготовлено из плетеных полос шириной 14,5 см. Примечательным является факт отсутствия на днищах отпечатков полотнищ с полотняным переплетением нитей. Лишь один фрагмент подобного текстиля от выстилки погребальной камеры был обнаружен прилипшим к днищу сосуда и являлся остатком шерстяного полотнища, возможно, импортного, выработанного из шерстяных нитей полуткацким способом.

Если о способе изготовления в текстильных формах остродонной керамики каменного века и энеолитического времени имеется достаточно свидетельств, хотя большей частью косвенных, то о способах формовки круглодонной посуды представления остаются смутными. Отсутствие на круглых днищах следов контакта с рабочей плоскостью ставит под вопрос факт изготовления этой керамики в положении вниз дном на горизонтальной плоскости. Рассматривая характер разломов на частях фатьяновских сосудов, исследователи сходились во мнениях, что керамика фатьяновцев и родственных им народов изготавливалась по частям в последовательности: дно – тулово – венчик путем соединения кольцеобразных или спиральных лент шириной 2,5–7,5 см [20. С. 152; 38; 39. С. 60; 40. С. 195; 41. С. 53–59; 42. С. 132].

Однако ни один автор не объясняет, почему при создании сосуда на нем, и в первую очередь на круглом днище, не сохранились следы контакта с рабочей поверхностью. Остается также неясным, в каком положении находился сосуд, когда выравнивалась внутренняя и внешняя поверхность, наносился орнамент и производилось лощение.

Не могли круглодонные сосуды изготавливаться и в текстильных мешочках, так как в этом случае они бы приобретали котлообразную форму с острым дном, обусловленную плавным нарастанием удельного давления глины на эластичную форму в направлении дна.

Нельзя принимать за плоские донца небольшие круглые плоскости или вмятины, являющиеся центрами солярных знаков в виде солнечного диска с лучами и другими орнаментальными мотивами. Мало того, эти изображения нередко смещены от центра тяжести и нанесены на дно сосуда после формовки и установки вверх дном. Солярный знак плоской или вогнутой формы, по-видимому, наносился давлением большого пальца, которому с внутренней стороны противостояла полумягкая основа округлой формы, иначе бы при нажиме происходило частичное втягивание внутрь поверхности, окружающей ямку. Следовательно, днища сосудов и схожие с ними круглодонные чаши должны были изготавливаться на упругой болванке шарообразной формы, обтянутой эластичным материалом и заполненной волокнистым или сыпучим наполнителем. Оболочкой болванки могли служить сетчатый текстиль с мелкой фактурой или пленочные ткани внутренних органов животных.

При работе полумягкая болванка насаживалась на вбитый в землю кол, и на нее сверху вниз накладывалась заготовка изделия в виде чаши или чашевидного днища, к которому по кругу или спирали присоединялась глиняная лента тулова. Спайка лент, выравнивание поверхности и соблюдение нужной толщины стенок производились путем снятия излишков гребенчатым орудием.

Тулова сосудов округлых форм (исключая их высокие венчики и горловины в виде раструбов) могли формоваться целиком или путем соединения отдельно сформованных на одной и той же болванке двух частей. В последнем случае во время формовки из излишков глины создавались венчики, которые под действием силы тяжести иногда втягивались в тулово.

Свидетельством изготовления сосудов в виде сплюснутого шара из двух половин являются валикообразные ребра, созданные для оформления стыка двух половин, сходимость диаметров которых была обеспечена изготовлением на одной болванке. На верхнюю половину наносился орнамент в виде фестонов, упирающихся в ребро, ограниченный местом соединения двух половин [20. Рис. 40–42; 33. Рис. 45] (рис. 4, а, б).

В меньших по размеру сосудах с шаровидными, округлыми или слегка заостренными туловами эти тулова могли изготавливаться целиком на болванке, тугр набитой упругим или сыпучим материалом. Съем готового изделия производился после высыпания или извлечения из болванки наполнителя.

При небольшой плотности набивки наполнителя под действием веса содержимого и выпирания кола-держателя болванка нередко приобретала округло-заостренную форму, что прослеживается и в археологических образцах. Высокие венчики сосудов долепливались после съема отвердевшего тулова с болванки.

Описанный способ формовки был известен и соседям фатьяновцев, которые для обтяжки болванки скорее всего использовали сетчатый текстиль, отпечатки которого не могли сохраниться после выравнивания внутренней и лощения наружной поверхности. В пользу последнего говорят сетчатые отпечатки на керамике, встречающиеся на поселениях с фатьяновской посудой. О широком распространении этого способа формовки на болванках различного рода свидетельствует тонкостенность и отсутствие закраин у днищ некоторых плоскодонных сосудов, что объясняется давлением всей массы глины на площадь днища при формовке на плоской поверхности в нормальном положении. Многие признаки формовки керамики на полутвердой болванке указывают на широкое распространение этого способа производства посуды у населения эпохи бронзы – раннего железного века Верхнего, Среднего Поволжья и Прикамья.

В последние десятилетия заметно увеличился объем сведений о керамическом деле у древнего населения Якутии, Прибайкалья, Забайкалья и Северной Монголии. В публикациях и даже в монографиях основное внимание уделяется форме и украшениям сосудов как важным источникам исторической информации и вскользь говорится о керамике с текстильными отпечатками из памятников каменного века, эпохи бронзы и раннего железного века лесной и лесостепной полосы столь обширного региона. Из-за отсутствия в публикациях изображений текстильной фактуры о ней приходится судить пока лишь по описаниям. Так, о керамике раннего неолита IV–III вв. до н. э. лесного Забайкалья сообщается как об обломках клуглодонных сосудов, покрытых оттисками грубой ткани или нитями, однако есть свидетельства об отпечатках сетки-плетенки. В редких случаях приводятся и фотографии отпечатков. На одной из них на наружной стороне черепка наблюдается оттиск сетчатого полотна от текстильной формы, размеры ячеек которого из-за отсутствия масштаба трудно установить. В другом образце прослеживается крупноячеистая фактура «рябчатого» типа, характерная для керамики нижних слоев древнейших дьяковских городищ Подмосковья [8. С. 38–40. Рис. 1].

Аналогичная керамика, изготовленная в форме из сетки-плетенки, известна и в Якутии. Судя по высказыванию В. В. Свиньина, в более поздних памятниках Байкала сетчатые отпечатки на керамике являются более плотными и ажурными, по сравнению с энеолитическими, и близки по фактуре к оттискам ткани [43. С. 53–55].

Наряду с текстильными отпечатками на памятниках конца III– начала II вв. до н. э. были обнаружены единичные фрагменты с «технической» вафельной орнаментацией. Наряду с черепками, покрытыми отпечатками грубых нитей, тканей, на стоянках этого времени были обнаружены «пряслица», изготовленные из черепков с просверленным отверстием. Сходные по типу изделия появляются с первой половины II тысячелетия до н. э. и в соседней Монголии.

Керамика забайкальского региона эпохи бронзы делится исследователями на гладкостенную и покрытую оттисками штрихов, нитей и ткани, а также в значительной степени «вафельными» отпечатками. В соседней Якутии последние появляются на керамике еще в первой половине II тысячелетия до н. э. и бытуют до начальных веков I тысячелетия до н. э. На одном из фрагментов прослеживается образование «вафельной» фактуры оттисками широкозубой гребенки. Исследователи сравнивают вафельную фактуру с отпечатками «ложнорогожной» керамики, распространенной на памятниках городецкой культуры раннего железного века Восточной Европы. На памятниках раннего железного века Забайкалья и смежных регионов прослеживаются общие признаки.

То же самое касается и текстильных отпечатков «ниточной» и «рябчатой» групп, распространенных от Западной Европы до Якутии и Забайкалья.

Не менее удивительным оказалось обнаружение текстильной керамики на Чукотском полуострове, в бухте Корфа, на Камчатке, на побережье Охотского моря, в устье р. Амур, на Сахалине и на острове Хокайдо [27. С. 145]. Один из сосудов, обнаруженных этнографом Иохельсоном в Корякии, имел яйцевидную форму с диаметром устья 21 см, высотой 24 см и стенками толщиной 4–8 мм. По мнению исследователя, горшок сформован руками, и на нем везде видны оттиски плотного плетения. Эти оттиски произошли, очевидно, от того, что кусок плетения прижимался рукой к сырому горшку, причем основа приходилась под прямым углом к краю горшка. На некоторых черепках оттиски плетеной ткани видны очень явственно. Исследователь обнаружил подобные черепки от сосуда диаметром не менее 80 см.

По сведениям, приведенным другими авторами, выработка керамики прекратилась незадолго до прихода в край русских. На острове Сахалин гиляцкое население приписывает остатки жилищ с подобными черепками айнам, а последние – некоему народу по имени «тончи», жившему в отдаленном прошлом [27. С. 145]. На наш взгляд, на горшках наблюдается «ниточная» регулярная фактура в виде отпечатков плотного ряда параллельных шнуров, характерная для энеолитической керамики Южного Зауралья, эпохи бронзы – раннего железного века памятников восточной и западной Европы.

По образцам ручного плетения коряков и камчадалов схожую структуру в виде параллельных рядов двухпрядного шнура оказалось возможным произвести путем последовательного пропускания нитяных петель ряда через друг друга с одновременным кручением каждой петли вполоборота.

Особый интерес вызывает открытие в 1977 г. американским исследователем Э. Морзе во время его поездки из Иокогамы в Токио обломков керамики с ниточной фактурой. В процессе раскопок было обнаружено древнее поселение с керамикой каменного века, украшенной веревочными оттисками, названной по сходству с оттисками веревочки «дземон». В последнее время найдены образцы этой керамики возрастом свыше 12 тысяч лет.

Связи культуры «дземон» прослеживаются в направлении с севера на юг от Приморья и Приамурья до островов Индонезии [22. С. 27, 28], и по некоторым данным керамика с текстильными отпечатками наблюдается на западном берегу Северной Америки. Остродонные лепные сосуды неолитического времени, покрытые узором в виде оттисков типа плетенки, реже – веревочного, нередко обнаруживаются на ряде поселений в бассейне среднего течения Янцзы и в других провинциях Китая [45. С. 44–56].

От Атлантики до берегов Тихого океана на памятниках различных эпох и культур отпечатки текстиля на керамике давно привлекали внимание археологов как возможный источник знаний о двух древнейших производствах.

Среди этих находок особое место занимает уникальное явление – «текстильная керамика», олицетворяющая в полной мере союз текстильной и керамической технологий, зародившийся в каменном веке и выдержавший испытание временем на протяжении многих тысячелетий. Уже сама широта временных и пространственных рамок текстильной керамики выделяет ее среди других памятников материальной культуры прошлых эпох и предполагает во многом выработку общих подходов, без которых раскрытие этого сложного и информативного источника было бы односторонним, не выходящим за пределы рассмотрения технико-технологических особенностей материала или рассмотрения регионального материала.

В то же время родившийся из древнего быта и постоянно создававший новый быт союз двух производств развивался по закономерностям, свойственным традиционным промыслам, связанным с природными ресурсами, ростом потребностей в различные исторические эпохи.

Основной чертой традиционных занятий являлось нерасчленимое единство технического и духовного, утилитарного и эстетического, сакрального и прагматического. Препарирование этого единства на отдельные составляющие части, без понимания их роли в целом и связей друг с другом, едва ли могло принести большой успех, особенно на начальном этапе изучения столь специфического источника – выявления характерных особенностей, определения его пространственных и временных границ. Несмотря на подчиненную роль текстиля как вспомогательного средства при конструировании емкостей из пластического материала (глины), союзу двух технологий пришлось пройти долгий путь. Текстильная часть, родившаяся из практики плетения сетей, предметов обихода, достигла станочной выработки полотна, а керамическая составляющая от момента намеренного попадания в огонь плетеной емкости, обмазанной изнутри глиной, далее через формовку изделий на болванке пришла к выработке на специальной поворотной подкладке, а оттуда к гончарству. Текстильная и керамическая технологии как традиционные промыслы в своем развитии оказались настолько тесно связанными между собой, что даже небольшие изменения в одном производстве вызывали перемены в другом, и эта связь прослеживается синхронно по технологическим линиям от начала до конца, от добычи и обработки сырья, выработки полуфабрикатов до создания изделий, их отделки и реализации. При этом все звенья двух технологических цепочек охвачены обратной связью.

Процесс развития двух технологий не везде протекал равномерно и с одинаковой скоростью. В лесной полосе, где переход от присваивающей к производящей экономике происходил медленнее, нежели в лесостепной и степной полосах, в отдельных местах приемы выработки керамики в текстильных мешочках могли наблюдать даже наши предшественники, жившие три-четыре века тому назад. Все это лишний раз указывает на специфику столь сложного для изучения явления, представляющего совокупность керамической и текстильной технологий, охваченных между собой системой прямых и обратных связей, предполагающих при всей детальности и конкретности материала, изучаемого традиционными археологическими методами, особый подход, позволяющий рассматривать явление под широким углом зрения, комплексно и многоаспектно. Этот подход позволяет предполагать, что область распространения союза текстиля и керамики была значительно шире, нежели это прослеживается в настоящее время, так как технологические следы текстиля на сосудах в ряде случаев уничтожались или заменялись иной фактурой, нанесенной механическим способом, с помощью различного рода штампов.

В северных регионах лесной полосы дольше, нежели в других регионах, сохранялись традиции, восходящие к неолитическому времени, проявлявшиеся в нанесении на сосуды сплошных орнаментальных и фактурных полей технолого-эстетического назначения, исследования которых позволяют приблизиться к пониманию истоков связей текстиля и керамики.

Таким образом, главной задачей изучения союза текстиля и керамики является осмысление многообразного и разнохарактерного материала в комплексе, в широких временных и пространственных рамках.

На данном этапе представилось возможным лишь в общих чертах обозначить масштабность столь сложного явления, как союз текстиля и керамики.

Литература и источники

1. Брюсов А. Я. Сетчатая керамика // СА. 1950. Т. XIV.

2. Бадер О. Н. Материалы к археологической карте Москвы и ее окрестностей. МИД. 1947. № 47.

3. Бадер О. Н. Культура с текстильной керамикой в Северо-Восточной Европе//СА. 1966. № 3.

4. Бобринский А. А. Гончарство Восточной Европы. М., 1978.

5. Городцов В. А. Отчет об археологических исследованиях в долине р. Оки в 1897 году //Древности. Т. XVII. М., 1900.

6. Никитин. А. Л. Дикариха // МИА. 1963. № 110.

7. Никитина. Л. Неолитическое поселение Берендеево I //СА. 1976. № 3.

8. Гришин Ю. С. Памятники неолита, бронзового и раннего железного века лесостепного Забайкалья. М., 1978.

9. Потемкина. Т. М. О происхождении алакульской культуры в Притоболье // Бронзовый век степной полосы Урало-Иртышского междуречья. Челябинск, 1983.

10. Зданович Г. Б. Основные характеристики петровских комплексов ура ло-казахстанских степей // Бронзовый век степной полосы Урало-Иртышского междуречья. Челябинск, 1983.

11. Березанская С. С., Гершкович Я. А. Андроновские элементы в срубной культуре на Украине // Бронзовый век степной полосы Урало-Иртышского междуречья. Челябинск, 1983.

12. Виноградов Н. Б., Мухина М. А. Новые данные о технологии гончарства у населения алакульской культуры Южного Зауралья и Северного Казахстана//Древности Среднего Поволжья. Куйбышев, 1985.

13. Косарев М. Ф. Бронзовый век Западной Сибири. М., 1981.

14. Чернай И. Л. Текстильное дело и керамика по материалам из памятников энеолита – бронзы Южного Зауралья и Северного Казахстана // Энеолит и бронзовый век Урало-Иртышского междуречья. Челябинск, 1985.

15. Чернай И. Л. Выработка текстиля у племен дьяковской культуры //СА. 1981. № 4.

16. Чернай И. Л. Макро- и микроструктура слепков с текстильной керамики //Финно-угры России. Вып. 1. Йошкар-Ола, 1993.

17. Патрушев В. С. Ниточно-рябчатая керамика финноязычых племен России // Финно-угры России. Вып. 1. Йошкар-Ола, 1993.

18. Фоломеев Б. А., Чернай И. Л. К вопросу о раннем ткачестве в лесной полосе Восточной Европы // История и культура Евразии по археологическим данным. Труды ГИМ. Вып. 36. М., 1980.

19. Фоломеев Б. А. Фактура текстильной керамики бассейна Средней Оки //Археологические памятники Среднего Поочья. Вып. 7. Рязань, 1998.

20. Крайнов Д. А. Древняя история Волго-Окского междуречья. М., 1972.

21. Шишкин И. Б. У стен великой Намазги. М., 1981.

22. Кондратов А. М. Атлантиду ищите на шельфе. Л., 1988.

23. Васильев И. Б., Синюк А. Т. Энеолит восточно-европейской лесостепи. Куйбышев, 1985.

24. Моора X. Ф. Вопросы сложения эстонского народа и некоторых соседних народов в свете данных археологии // Вопросы этнической истории эстонского народа. Таллин, 1956.

25. Халиков А. X. Волго-Камье в начале эпохи раннего железа (VIII–VI вв. до н. э.). М., 1977.

26. Розенфельдт И. Г. Керамика дьяковской культуры //Дьяковская культура. М., 1974.

27. Иохельсон В. И. Коряки: Материальная культура и социальная организация. СПб., 1997.

28. Третьяков П. Н. К истории племен Верхнего Поволжья в I тысячелетии дон. э.//МИА. 1941. № 5.

29. Третьяков П. Н. Древние городища Верхнего Поволжья // СА. 1947. № 9.

30. Бадер О. Н. Древние городища на Верхней Волге // МИА. 1950. № 13.

31. Смирнов А. П. Очерки древней и средневековой истории народов Среднего Поволжья и Прикамья // МИА. 1952. № 28.

32. Розенфельдт И. Г. Керамика дьяковской культуры //Дьяковская культура. М., 1974.

33. Халиков А. X. Древняя история Среднего Поволжья. М., 1961.

34. Schlabow К. Abdrucke von Textielen an Tongefessen der Jngssteinzeit. Jahresschrift fur mittel deutsche Vorgeschichte. Band 44. Halle, 1960.

35. ЕмЬег E. Die Textilabdrucke den Toszieger Gefassen aus der Bronzezeit Actaarchaelogica. Acad. Scientiarum. Hungariecae. Budapest, 1952.

36. Косарев. M. Ф. Андроноидные культуры Зауралья и Западной Сибири // Бронзовый век степной полосы Урало-Иртышского междуречья. Челябинск, 1983.

37. Новицкая М. К вопросу о ткацком текстиле трипольской культуры // Археология т. II. Киев, 1944.

38. Городцов В. А. Лекции во ВХУТЕМАСе. М., 1928.

39. Кривцова-Гракова З. Я. Горкинский могильник // Труды ГИМ. Вып. VIII. М., 1938.

40. Бадер О. Н. Балановский могильник. М., 1963.

41. Кожин П. М. О технике выделки фатьяновской керамики // КСИА АН СССР. Вып. 101. 1964.

42. Крайнов Д. А. Вауловский могильник // Труды ГИМ. Вып. XII. 1941.

43. Свиньин В. В. Энеолитический памятник на Шиманском мысу // Вопросы истории Сибири. Иркутск, 1971.

45. Чжан Яцин. Неолитическая керамика бассейна среднего течения Янцзы // История и культура востока Азии. Новосибирск, 1985.