Этюды по иконографии Богоматери684

Н.П. Кондаков685 и Н.П. Лихачев686 собрали в своих фундаментальных трудах по иконографии Богоматери огромный материал, освещающий историю иконографических типов в искусстве Византии и христианского Востока. Тем не менее было бы серьезной ошибкой принимать на веру все их выводы. И не только потому, что труды их в настоящее время во многом устарели, но также по причине принципиальных установок обоих авторов, в немалой степени обусловленных их чисто иконографическими интересами. И Н.П. Кондаков, и Н.П. Лихачев, и шедший по их стопам Н.В. Покровский687 обычно полностью отрывали форму от содержания, в действительности составляющих единое целое. Все эти исследователи свели понятие иконографии к простой номенклатуре иконографических типов, существовавших и развивавшихся в безвоздушном пространстве688. На этом пути их система классификации свелась к одному иконографическому анализу, без каких-либо попыток осветить образную сторону художественного творчества и раскрыть те идеи, которые лежат в основе любого произведения искусства. Как ни парадоксально это звучит, но такой метод, являющийся по своей сути прямой антитезой формалистической истории искусства с ее однобоким культом формы689, на практике завершился аналогичным результатом, т.е. недооценкой идейной стороны искусства. Таким образом, иконографические исследования Н.П. Кондакова и его школы привели к значительному обеднению понятия иконографии в целом. Сравнение их трудов с работами Панофского690 ясно показывает, насколько более глубокую и методологически более зрелую интерпретацию иконографических типов дал самый яркий представитель иконологической школы, обладавший редким даром провидеть сквозь оболочку иконографического типа скрытую в нем идею.

Помимо методологической слабости, труды Н.П. Кондакова и его школы страдают еще от одного существенного недостатка: основные иконографические типы разбираются весьма подробно, второстепенные же почти полностью игнорируются. А с исторической точки зрения нередко менее распространенные типы имеют большее значение, нежели широко распространенные, потому что анализ их позволяет лучше выявить основные тенденции стиля и истинную природу того или иного сюжета. Так как Н.П. Кондаков и Н.П. Лихачев не уделили второстепенным типам достаточного внимания, то сделанные ими выводы об их исторических истоках оказались неверными. Это особенно явственно дает о себе знать в трактовке таких иконографических типов, как Елеуса, Галактотрофуса и «Взыграние», появление которых в поздневизантийском и русском искусстве они приписали итальянским влияниям. Ошибочный анализ привел и Н.П. Кондакова, и Н.П. Лихачева к огромной переоценке роли и значения итало-критской школы и к приписыванию ей ведущей роли, которую это скромное провинциальное ответвление константинопольского искусства XV века фактически никогда не играло. Тем не менее их теория оказала большое влияние не только на Швейнфурта691 и Беттини692, но и на таких крупных ученых, как Д.В. Айналов693 и Милле694.

Цель этой статьи состоит в том, чтобы в результате подробного разбора четырех из менее известных византийских иконографических типов Богоматери решить две основные проблемы: их исторический генезис и взаимосвязи между византийским и итальянским искусством в XIII веке.

Женщина с ребенком. Надгробная стела V–VI веков. Берлинский музей

Богоматерь млекопитательница. Фреска в Саккара. До 640 года

I. Галактотрофуса (Virgo lactans, млекопитательница)

Бениньи695, Н.П. Кондаков696, Цунтц697, так же как и Швейнфурт698, который безоговорочно принял теорию Н.П. Кондакова, отрицают существование типа Галактотрофусы (Млекопитательницы) в византийском искусстве и приписывают его появление в итало-критской и русской иконописи итальянскому влиянию. Они придерживаются того мнения, что этот тип, фигурирующий в раннехристианском и коптском искусстве, не получил развития в Византии. Н.П. Лихачев699, Вульф700, Милле701 и А.Н. Грабар702 оспаривают эту теорию и приводят факты, подтверждающие, что иконы с изображением Млекопитательницы были известны Византии. Систематический обзор сохранившихся образцов дает нам возможность установить, когда и на каких территориях был распространен этот тип, а это в свою очередь бросает свет на ход развития византийского искусства.

Наиболее древнее изображение Богоматери Млекопитательницы обнаружено на фреске III века в катакомбе Присциллы703. Сидящая Богоматерь держит младенца, которого она кормит грудью. Обнаженный младенец полулежит. Его голова повернута влево, взор же направлен на зрителя. Пророк Исайя стоит перед Богоматерью, над ее головой сияет звезда. Как бы эта сцена ни интерпретировалась704, одно ее свойство очевидно с первого взгляда – чисто жанровый характер этой группы. Здесь нет никакой строгости, ничего скованного и иератичного. Позы матери и младенца свободны и непринужденны. Сочные, реалистические формы полны чувственности. По своему общему духу фреска мало чем отличается от античных росписей, и в радостном настроении, которое пронизывает ее, есть нечто подлинно эллинское. Изображения подобного рода являлись результатом индивидуальных творческих исканий, потому что в те времена религия еще не стала догмой, и никакая жесткая система иконографии не могла еще сковать сознание художника тысячами условностей. Было бы безнадежным делом пытаться отыскать генезис этого типа; по-видимому, он был почерпнут непосредственно из жизни, из той каждодневной жизни, которая предоставляла художникам бесчисленные возможности для наблюдения подобных сцен.

Есть все основания предполагать, что изображения, близкие по своему характеру к фреске из катакомбы Присциллы, существовали в значительном количестве во времена раннего христианства705. Из этого эллинистического источника тип Млекопитательницы, в данном случае чисто жанровый, мог легко перейти в христианское искусство как на Западе, так и на Востоке. Другим вероятным источником, из которого мог бы возникнуть этот тип, было египетское искусство; очевидно, что именно это искусство сыграло решающую роль в его формировании706.

В Египте почитание Изиды (обычно изображаемой кормящей Гора) коренится в древних традициях. Изида была любимым мифологическим образом у египтян и пользовалась огромной популярностью707. От этого типа произошли изображения умерших на коптских стелах и вотивные статуэтки, в которых иератический тип Изиды и Гора был трактован в более реалистическом плане. В качестве примеров могут быть упомянуты терракотовая статуэтка IV или V века708 и стела V или VI века (см. выше)709, обе из Берлинского музея. Обнаженный полулежащий младенец представлен в свободной позе, резко контрастирующей с застылостью напряженно прямого Гора и определенно напоминающей непринужденное, естественное положение младенца на фреске из катакомбы Присциллы. От этих изображений простых смертных лишь один шаг до изображения кормящей своего божественного сына Богоматери на фресках Бауита710 и Саккары (см. выше, до 640 года)711 и в коптских миниатюрах IX и X веков (Brit. Mus. 7021, fol. 1 r712 и коллекция Моргана, фронтиспис Ms. 574, см. ниже713). В то время как на фресках младенец по-прежнему представлен полулежащим (пережиток эллинистических жанровых мотивов), на фресках Саккары и на миниатюрах он сидит совсем прямо, как Гор. Так начинается кристаллизация иконного типа, который постепенно становится все более схематичным по своему характеру. На этом пути тип Млекопитательницы постепенно сближается с изображениями Изиды и Гора, которым он родствен и по духу, и по форме. Примечательно, что самые ранние изображения Млекопитательницы в христианском искусстве (если не включать сюда фреску в катакомбе Присциллы, еще во многом восходящую к эллинистической традиции) принадлежат коптскому искусству, развивавшемуся в народной среде. Их несколько грубоватая экспрессия отражает примитивные вкусы простых людей, исполненных искренней веры и не боящихся обогащать иконографию реалистическими деталями, которые в их сознании легко ассоциировались с привычными им образами египетской мифологии. Они были вдохновлены теми же идеалами, которые отражены в псевдоевангелии Иакова714 и, после начала VIII века, в песнях палестинских псалмопевцев715.

Богоматерь млекопитательница. Коптская миниатюра IX–X веков. Из коллекции Моргана, Ms. 574. Фронтиспис

Образ Млекопитательницы, сложившийся как иконописный тип на египетской почве, получил вскоре широкое распространение в христианском искусстве. Значение Египта в развитии христианской иконографии достаточно хорошо известно, чтобы стоило на этом подробно останавливаться. Непреложные факты, приведенные в работах Д.В. Айналова и Стриговского, обрекли на неудачу все попытки представителей католической школы опровергнуть основанные на них выводы. Тип Млекопитательницы был занесен из Египта на Запад и в Византию, где он был уже известен, но известен не как установившаяся иконописная схема, а как простой жанровый мотив, унаследованный от раннехристианского и позднеэллинистического искусства. Влияние Египта начало преобладать потому, что его художники впервые использовали этот тип в качестве иконного, заменив его живой жанровый характер иератическими качествами и целомудренной строгостью. Фигуры Богоматери и младенца приобрели возвышенность и подчеркнутый аскетизм. Это сказалось, в частности, в такой детали, как уменьшение груди Богоматери, едва видимой для зрителя. В этой новой форме не остается уже места для сенсуализма античного искусства, еще дававшего о себе знать во фреске катакомбы Присциллы.

Столь радикальная переработка типа Млекопитательницы в коптском искусстве все же не удовлетворила строгих и нетерпимых византийцев, отличавшихся большим консерватизмом. Это в особенности применимо к константинопольскому двору, где процветали пуристические вкусы и где к каждой попытке обогатить традиционную иконографию относились с настороженностью. И это объясняет нам, почему образ Млекопитательницы никогда не получил широкого распространения в византийском искусстве. Но отсюда не следует, что он остался совершенно неизвестным византийцам. Он был им знаком, но они принимали его как своеобразный «иконографический раритет».

В послании императору Льву Исавру (717–741), обнародованном в постановлениях Седьмого Вселенского собора, папа Григорий писал: «...а также изображения Святой Матери, держащей в руках нашего Господа и Бога и кормящей его своим молоком»716. Подобное свидетельство не оставляет сомнения в том, что иконы Млекопитательницы существовали уже в VIII веке. После коптских образцов мы находим подобное изображение впервые в стенописи IX–X века в пещерной церкви Пантократора на острове Латмос717. Но поскольку этот и другие аналогичные примеры относятся к кругу провинциальных памятников, то они не способствуют выяснению вопроса, почитались ли иконы Млекопитательницы в самом Константинополе. В этом разрезе мало что дают и две печати из коллекции Н.П. Лихачева в Эрмитаже718. Одна из них, принадлежавшая митрополиту Кизика Роману (см. ниже), может быть датирована второй половиной XI века. Богоматерь, восседающая на троне, кормит полулежащего младенца; его голова повернута вправо. Есть основания предполагать, что мы имеем здесь воспроизведение иконного типа, распространенного в провинции. Среди памятников константинопольского искусства Млекопитательница встречается только дважды: на миниатюрах XI и XII веков. На листе 163 Христианской Топографии Косьмы Индикоплова, входящей в состав той же смирнской рукописи, что и известный Физиолог719 есть изображение восседающей на троне Богоматери с мистическим пояснением: ᾑ720 τράπεζα (см. ниже). Младенец сидит у нее на коленях, его голова повернута влево, и он сосет ее правую грудь. Несмотря на то, что в данном случае изображение Богоматери является символическим, его общий характер неопровержимо указывает на то, что он произошел от иконописного прототипа. В Гомилиях монаха Иакова (Vat. gr. 1162, fol. 159 r)721 изображена св. Елизавета, кормящая грудью младенца Иоанна. И здесь манера исполнения носит явно иконописный характер, что указывает на знакомство константинопольских художников с типом Млекопитательницы, который, однако, не получил у них широкого распространения. Если бы он был популярен в Константинополе, мы, безусловно, имели бы целый ряд других примеров722.

Образ Млекопитательницы был куда более популярен в греческих провинциях и в странах христианского Востока, чем в Константинополе. В первых стойко держались древние сирийско-египетские традиции. На македонских фресках в церкви св. Георгия в Курбиново (1191), в церкви св. Стефана в Кастории (XIII век) и в церкви Богородицы Заумской на берегу Охридского озера (XIV век) представлена св. Анна, кормящая деву Марию723; болгарские фрески в церкви Сорока мучеников в Тырново724, выполненные в 1230 году, включают изображения св. Анны и св. Елизаветы, кормящих деву Марию и св. Иоанна. В церкви Оморфи на острове Эгина725, украшенной фресками в 1289 году, Богоматерь изображена в сцене «Рождества» кормящей грудью спеленутого младенца. В миниатюрах армянского Евангелия 1323 года из бывшего собрания епископа Гарегина в Эчмиадзине726 (теперь хранится в Матенадаране, 6289) Млекопитательница появляется дважды в заставках: один раз на листе 226 – восседающей на троне, и снова, на листе 141 – в совсем необычном положении: предлагающей свои груди апостолам Петру и Павлу. На фреске нарфика церкви Богородицы в Пече (около 1337 года) фигура кормящей младенца Марии дана восседающей на троне (здесь иллюстрируется один из икосов акафиста)727. В росписи Перивлепты византийский художник начала XV века изобразил св. Анну, кормящую Богоматерь728. Наконец, Млекопитательница фигурирует на двух греческих иконах, которые не могут быть точно датированы из-за их плохой сохранности. Одна из них, XIII или XIV веков, находится в капелле св. Иоанна в монастыре на Синае729; другая происходит из Карей на Афоне730. Она попала туда, согласно легенде731, из иерусалимского монастыря св. Саввы, куда была завещана св. Саввой Сербским.

В свете всех этих фактов вряд ли можно сомневаться в том, что тип Млекопитательницы был известен как искусству христианского Востока, так и искусству Византии, хотя последняя относилась к нему весьма сдержанно. Вот почему у нас нет никаких оснований объяснять появление интересующего нас типа в поздней византийской и русской иконописи итальянскими влияниями. Возможно, конечно, что Италия способствовала популяризации этого изображения на христианском Востоке уже в позднее время, с XIV по XVI век, но гораздо вероятнее, что здесь нашло себе место органическое развитие древних традиций, глубоко укоренившихся на Востоке, откуда тип Млекопитательницы был занесен на Запад.

В западном искусстве732 образ Млекопитательницы впервые всплывает в тех изделиях, которые несут на себе печать восточного, т.е. сирийско-египетского влияния. Среди них должна быть упомянута крышка переплета733 IX века одного Евангелия (Bibl. Nat., lat. 10 438). Здесь Богоматерь представлена восседающей на широком каролингском троне, установленном на высоком цоколе. Она кормит грудью спеленутого младенца и как будто разговаривает с молодой женщиной, готовой принять из ее рук младенца. Слева изображен дремлющий Иосиф. Это – сцена «Рождества Христова», которая дана в той же редакции на фреске церкви Оморфи (1289 год). Украшающий крышку переплета рельеф, видимо, восходит к какой-то весьма древней традиции египетского происхождения734.

Богоматерь млекопитательница. Изображение на печати митрополита Кизика Романа. Вторая половина XI века. Из собрания Н.П. Лихачева. Государственный Эрмитаж, Ленинград

Богоматерь млекопитательница. Миниатюра из Смирнского Физиолога. Вторая половина XI века. Евангелическая школа в Смирне

С начала XII века – по мере того как в средневековом европейском искусстве усилились реалистические тенденции и стремление к очеловечиванию некогда иератичных изображений божества – образ Млекопитательницы встречается все чаще и чаще. Этот образ привлекает к себе внимание прежде всего как изображение матери богочеловека, и у художников постепенно открываются глаза на его человеческую подоснову. В Италии данный тип появляется в центральном тимпане (XII век)735 собора в Ассизи, на фреске (вторая половина XII века) Сант Анджело а Пьянелла736, на мозаике (1198–1216) в Санта Мария ин Трастевере737, на фреске Сан Сильвестро на горе Сорактё около Рима738. Он же встречается в одной веронской статуэтке Мадонны739, на римском небольшом рельефе (XIII век) в Берлинском музее740 и в рельефе на канделябре (начало XIII века) в соборе Гаэта741. В Германии он представлен «Мадонной» Дома Руперта (около 1150 года) в Музее Куртиуса в Льеже742 и миниатюрой Некрология из Обермюнстера743 в Государственном городском архиве в Мюнхене; во Франции – фреской «Бегство в Египет» (начало XIII века) в церкви Ле Пти Кевийи около Руана744; в Англии – миниатюрами Псалтирей [в Оол Соульс Колледж в Оксфорде, Ms. 6, fol. 4 (около 1250 года); в Британском музее в Лондоне, Ms. I D. X, fol. IV (ранний XIII век) и Royal Ms. 2 B, VII, fol. 85 (ранний XII век) ]745.

Почти все эти изображения Млекопитательницы связаны с тем пластом средневековой художественной культуры в Европе, который обнаруживает восточные либо византийские влияния. Во всех случаях образ Млекопитательницы сохраняет свой строгий иконописный характер – в застылости фигур и в стандартизации позы и жеста. Столь частое появление образа Млекопитательницы показательно само по себе, поскольку оно ясно указывает, в каком направлении развивалось искусство. Сходное очеловечивание божества можно наблюдать также в литературе XII и XIII веков, особенно в проповедях Бернарда Клервосского и цистерцианских монахов, в которых к имени Марии присоединяются нежные эпитеты. В «Размышлениях на жизнь Иисуса Христа» («Meditations sur la vie de Jesus Christ»), написанных неизвестным францисканским монахом в XIII веке, о Богоматери говорится, что она бросает ласковый взгляд на своего сына и предлагает ему грудь, дабы успокоить его, «потому что Божественный Иисус плачет, как и другие дети, выражая страдания нашего естества»746. Подобные взгляды подготовили почву для оживления жанрового начала в изображениях Богоматери, которое особенно явственно выступает в итальянских картинах эпохи треченто.

Далеко не случайно наибольшее число изображений Млекопитательницы в европейском искусстве XIII века дошло до нас на почве Италии, где наметились глубокие сдвиги в направлении очеловечивания образа божества, приобретающего все более эмоциональный оттенок. В XIII веке Млекопитательница фигурирует во многих итальянских фресках (Музео Чивико и Сан Фермо в Вероне747, Сан Мартино в Пизе748, Санта Мария ин Капелла в Риме749, Сан Никколо ин Криптас в Тоди750) и на иконе в коллекции Йельского университета в Нью Хэвен751. Мы встречаем ее также на большой мозаичной иконе в Музео Национале в Мессине752, изготовленной в Сицилии во второй половине XIII века, и на иконе венецианского происхождения, относящейся к первой половине XIV века (см. ниже)753. Две последние вещи ясно указывают на каналы, по которым образ Млекопитательницы проник в искусство дученто. Сицилия и Венеция были двумя главными аванпостами византийской культуры в Италии, и восточный генезис этого мотива вряд ли может вызвать сомнения. Возможно, он был занесен на итальянскую почву византийцами или, что более вероятно, монахами из восточных провинций Византийской империи. В течение XIII века эти влияния стимулировали быстрое развитие интересующего нас типа, который до этого времени встречается в итальянском искусстве сравнительно редко.

Богоматерь Млекопитательница, сцены из жизни Христа, избранные святые и другие изображения. Венецианская икона первой половины XIV века. Киевский музей западного и восточного искусства

Начиная с эпохи треченто, образ Млекопитательницы становится любимой темой итальянских художников. Мы можем встретить его в работах Амброджо Лоренцетти, Джусто да Падова, Барнаба да Модена, Джованни и Андреа да Болонья, Липпо Дальмасио, Гисси и многих других художников треченто754. Первоначальная строгая иконописная схема, в которой фигуры Мадонны и младенца казались застывшими в торжественных позах, с этого времени уступает место совершенно новой жанровой трактовке. Младенец лежит в естественной позе, сучит ножками и жадно держит грудь своей матери обеими руками. Обычно он шаловливо глядит на зрителя, и весь облик его предельно ребячлив. Этот радостный бамбино никак не напоминает, даже отдаленно, вселявшего трепет византийского Судию Мира. Его лицо, так же как и лицо Мадонны, выражает неподдельные простые чувства, глубоко человечные и окрашенные в лирические тона. С того момента, как Амброджо Лоренцетти создал свою бессмертную картину Мадонны в Сьенском семинарии, тип Млекопитательницы, строго говоря, перестал быть чисто иконографическим типом, в такой мере он сделался реалистичным и жанровым по своему характеру. Из традиционной схемы, идеограммы, предопределявшей замысел художника, он превратился в живой образ, утративший всякую связь с «образцом» (exemplum). Это знаменует начало того процесса, логическое развитие которого привело к реализму ренессанса; это была подлинная революция в искусстве, которое постепенно обрело самостоятельное положение в сфере человеческих чувств и мыслей. Искусство больше не следует указаниям церкви, но становится выражением индивидуального сознания художника, все меньше и меньше считающегося с жесткой иконографической схемой. Аналогичный процесс, хотя с известным запозданием, наблюдается в позднеготическом искусстве755. История образа Млекопитательницы как иконографического типа может быть прервана на этом этапе, так как его дальнейшая судьба зависела исключительно от индивидуальных творческих исканий.

Килиссе, Каппадокия. Прорись

II. Елеуса, гликофилуса («умиление»)

История иконографического типа Богоматери Елеусы была освещена в моей статье «Ein byzantinisches Tafelwerk aus der Komnenenepoche», написанной в соавторстве с М.В. Алпатовым756. Приведенные там данные могут быть дополнены лишь второстепенными фактами, несмотря на то, что на протяжении истекшего десятилетия вышли работы Миятева757, Н.П. Лихачева758, Вейгельта759, И.Э. Грабаря760 и Зандберг-Вавала761, которые затрагивают ту же тему. В результате публикации Жерфанионом каппадокийских фресок и открытия новых памятников сейчас стало возможным уточнить ряд отдельных положений и решить, в частности, вопрос о том, являлись ли самые древние изображения типа Елеусы изображениями в рост или изображениями по пояс.

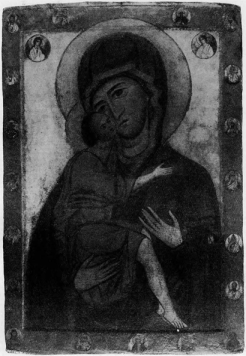

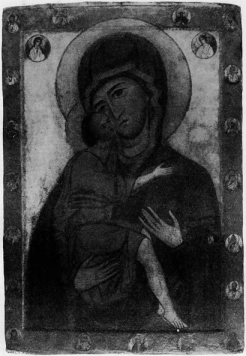

Тип Елеусы развился на византийской почве и не позже, чем в XII веке, получил распространение в Италии, Франции, Англии, Германии, Грузии и на Руси. Самым выдающимся произведением, изображающим Марию с прижавшимся к ее щеке младенцем, является знаменитая икона «Владимирская Богоматерь» конца XI или начала XII века, теперь хранящаяся в Третьяковской галерее в Москве762. Как и на миниатюре греческой Псалтири XI века в христианской археологической коллекции Берлинского университета763 и на фреске XI века в Токалы Килиссе в Каппадокии (см. выше)764, Богоматерь представлена по пояс. В других византийских памятниках XI–XII веков Богоматерь дается в рост: ее изображают либо стоящей [фрески XI–XII веков в Чарыклы Килиссе см. ниже) и в одной из часовен в Гереме в Каппадокии (см. ниже)765, миниатюра греческой Псалтири 1084 года (Cod. Pantocr. 49, fol. 238; см. ниже)766, миниатюра греческого Евангелия второй половины XII века из собрания Фрир (см. ниже)767], либо сидящей (миниатюра XI века Смирнского Физиолога, см. ниже)768.

На основании последнего примера И.Э. Грабарь769 сделал преждевременное заключение о том, что прототипом Елеусы являлась Богоматерь, восседающая на троне. Дошедшие до нас образцы византийской живописи XI–XII веков не позволяют принять эту точку зрения, так как ласкающая младенца Богоматерь изображалась в это время и по пояс, и стоящей, и сидящей.

Искать решение данного вопроса приходится окольными путями. Чтобы восстановить историческую эволюцию типа Елеусы, необходимо привлечь материалы по западному искусству, дополняющие сравнительно небольшое число сохранившихся ранних византийских памятников.

Как на Западе, так и на Руси Елеуса появляется в XII веке, причем стиль изображений указывает на Византию как на прямой источник использованных в них образцов. Если внимательно проанализировать все эти ранние примеры, сразу же бросится в глаза, что Богоматерь всегда изображается в рост. На французской миниатюре Комментариев св. Иеронима на Исайю (первая половина XII века) из Дижонской библиотеки (Ms. 129, fol. 4; см. ниже) Богоматерь представлена стоящей770, а на миниатюре латинского свитка Exultet (Niles. Acq. lat. 710; около 1115 года) в Национальной библиотеке в Париже (см. ниже)771, на сицилийской миниатюре позднего XII века из Требника в Национальной библиотеке в Мадриде (Ms. 52, fol. 80 г.; см. ниже)772, на эмали переносного алтаря (около 1155 года) мастера Эйльберта в Вельфеншатце в Гильдесгейме (см. ниже)773, на древнерусском металлическом кресте XII веков московском Историческом музее(см. ниже)774 и на миниатюре Мэтью Париса (1192–1259) в рукописи Historia Anglorum (Brit. Mus., Royal 14 E)775 Богоматерь всюду изображена сидящей.

Богоматерь Умиление и архангелы Михаил и Гавриил. Фреска в Чарыклы Килиссе, Каппадокия. XI–XII века

Богоматерь Умиление и архангелы. Фреска в часовне в Гереме, Каппадокия. XI–XII века

Богоматерь Умиление, Иоанн Предтеча и архангел Михаил. Миниатюра из псалтири 1084 года в монастыре Пантократора на Афоне

Так как все эти образцы (несмотря на их возникновение в странах, расположенных довольно далеко друг от друга) являются прямой имитацией византийских оригиналов, то тем самым появляется возможность восстановить византийский прототип. Это должны были быть изображения Богоматери в рост – либо стоящей, либо сидящей. Другими словами, Богоматерь была представлена в том же виде, как на каппадокийских фресках, на миниатюрах Cod. Pantocr. 49, Евангелия коллекции Фрир и Физиолога из Смирны. Таким образом, византийский прототип Елеусы может быть уточнен. Это была сидящая либо стоящая фигура Богоматери.

Иконографический тип Елеусы, по-видимому, развился из типа Одигитрии в результате более тесного сближения голов Богоматери и младенца. Младенец, сидящий на коленях Богоматери или у нее на руках, был слегка приподнят, что позволило ему обхватить шею своей матери руками и прижаться к ней своей щечкой. Так как традиционная Одигитрия изображала Богоматерь стоящей (сидящая Одигитрия встречается значительно реже), то есть основания полагать, что Елеуса выкристаллизовалась именно из этого типа. В ее образе материнское начало получило более эмоциональную окраску.

Выводя тип Елеусы из Одигитрии, я решительно отвергаю гипотезу И.Э. Грабаря, будто в ранних иконах Елеусы младенец стоял на коленях своей матери и тянулся к ее щеке776. Этот вариант Елеусы, встречающийся на миниатюрах XII века (свиток Exultet, Cod. Vat. gr. 1162, fol. 46 v; см. ниже)777, несомненно является более поздней модификацией древней схемы, где младенец был изображен в относительно сдержанной и статичной позе, как на всех древнейших иконах Одигитрии. По мере того, как эта иконографическая схема становилась более гибкой и живой, возник новый и более свободный вариант, который сделался особенно популярным в XIII веке, главным образом потому, что он отвечал более гуманным запросам художников. Примерами являются миниатюра греческой Псалтири (Hamilton 119. fol. 223 v) в Гравюрном кабинете в Берлине (см. ниже)778, золотая византийская иконка в Русском музее в Ленинграде (см. ниже)779, рельеф из капеллы Сан Дзено в Сан Марко (см. ниже)780, фреска собора в Гурке (1260–1270)781 и икона «Толгская Богоматерь» в Третьяковской галерее в Москве (см. ниже)782. Основные этапы развития типа Елеусы представляются в следующем виде: прототип – стоящая или, что менее вероятно, сидящая Одигитрия; Елеуса в рост, где Богоматерь либо сидит, либо стоит; поясная Елеуса; и, наконец, поздний вариант – Богоматерь с младенцем, который стоит на ее коленях.

Намеченная здесь линия эволюции интересующего нас иконографического типа подтверждается двумя недавно открытыми ранними памятниками: фреской в Санта Мария Антиква в Риме (около 650 года)783 и коптской резной костью в Уольтерс Арт Галлери в Балтиморе (см. ниже, IX век?)784. В обоих случаях Богоматерь представлена в рост – один раз стоящей, другой – сидящей. Оба памятника не оставляют сомнения в том, что иконографический тип Елеусы сложился уже задолго до XI века и что он был известен как константинопольским, так и восточнохристианским художникам. Но широкое распространение он получил лишь с XI–XII веков, когда сделался одним из излюбленных образов Богоматери.

Судьба Елеусы во многом напоминает судьбу Млекопитательницы: она также приобрела особую популярность в итальянской живописи дученто и треченто, где сделалась воплощением новых религиозных идеалов, менее отвлеченных и менее аскетических. Стремление итальянцев очеловечить образ божества, приблизить его к реальности и придать ему большее эмоциональное звучание естественно привело к тому, что они проявили живейший интерес к византийским изображениям Елеусы.

Богоматерь Умиление и святые. Миниатюра из Евангелия второй половины XII века в собрании Фрир, США

Богоматерь Умиление. Миниатюра XI века из Смирнского Физиолога. Евангелическая школа в Смирне

Богоматерь Умиление. Французская миниатюра из комментариев св. Иеронима на Исайю. До 1134 года. Библиотека в Дижоне

Богоматерь Умиление. Миниатюра латинского свитка exultet. Около 1115 года. Национальная библиотека в Париже. Прорись

Богоматерь Умиление. Сицилийская миниатюра из требника. Поздний XII век. Национальная библиотека в Мадриде

В живописи дученто поясная Елеуса получила наиболее широкое распространение. Тем не менее мы также встречаем иконы с восседающей на троне Богоматерью (большая икона школы Коппо ди Марковальдо в Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве785, триптих умбрийской школы в Национальной галерее Умбрии в Перудже786 и икона тосканской школы в Берлинском музее787). Генетически этот иконографический тип также восходит к византийским образцам (как, например, миниатюра из Смирнского Физиолога). Он встречается и в Германии (эмаль мастера Эйльберта), на Руси (металлический крест из Исторического музея), а также в Англии (миниатюра Мэтью Париса). Во все эти страны он был занесен из Византии.

Богоматерь Умиление. Изображение на русском металлическом кресте XII века в Историческом музее в Москве

Богоматерь Умиление. Эмаль переносного алтаря работы мастера Эйльберта в Вельфеншатце в Гильдесгейме. Около 1155 года

Богоматерь Умиление. Миниатюра из греческой псалтири XIII века. Гравюрный кабинет в Берлине

Анна с Марией. Миниатюра из рукописи XII века в Ватиканской библиотеке

Богоматерь Умиление. Золотой византийский образок XIII века. Русский музей. Ленинград

Богоматерь Умиление («Толгская»). Икона XIII века из Толгского монастыря под Ярославлем. Третьяковская галерея, Москва

Богоматерь Умиление. Рельеф XIII века из капеллы Сан Дзено в Сан Марко в Венеции

Богоматерь Умиление. Коптская резная кость IX (?) века. Уолтерс Арт галлери, Балтимор, США

В Италии приобрел большую популярность другой вариант Елеусы – восседающая на троне Богоматерь со стоящим на ее коленях младенцем, который прижимается к ее щеке. Зачаточная форма этого типа представлена мозаикой церкви Санта Франческа Романа (около 1161 года)788; еще более четко он выявился на иконе последней четверти XIII века из собрания профессора Элиа Вольпи во Флоренции789. И этот тип проник в живопись дученто из той же Византии. Он уже фигурирует на миниатюре из свитка Exultet в парижской Национальной библиотеке, а его ближайшими аналогиями являются вышеупомянутые миниатюры из Псалтири Гамильтона, золотая иконка из Русского музея, рельеф из капеллы Сан Дзено и икона «Толгская Богоматерь». Если на иконе из собрания Вольпи младенец представлен спокойно стоящим, то во всех других случаях он изображен в свободном и живом движении. Но, как правило, он опирается своими ногами на колени Богоматери и прижимается к ее щеке, из чего следует, что и этот поздний тип Елеусы был заимствован из византийской иконографии – подлинного родника вдохновения для итальянских мастеров XIII века.

Хотя итальянские художники почерпнули составные элементы образа Елеусы из Византии, они постепенно совершенно видоизменили этот тип, подчеркнув в нем реалистические и эмоциональные черты. В этом плане интересна сопоставить византийские образцы с итальянскими Мадоннами в Кьеза деи Серви в Болонье, в Галерее Сабауда в Турине, в Сан Ремиджо во Флоренции и в Виккио ди Римаджо790. Композиционный мотив всех этих Мадонн – младенец, стоящий на коленях Богоматери и тянущийся к ее шее – безусловно навеян поздним вариантом византийской Елеусы. Но насколько же более живым сделался младенец! Из условного иконописного образа он превратился в шаловливого ребенка, лишенного малейшей скованности. Этот новый эмоциональный оттенок неразрывно связан с тем процессом, который получил свое логическое завершение в реализме ренессансного искусства791.

III. Богоматерь с играющим Младенцем («Взыграние»)

Богоматерь с играющим младенцем792 является одним из самых примечательных иконографических типов; по существу это особый вариант Елеусы. Младенец, сидящий на правой либо на левой руке Богоматери, тянется к ее лицу; вся его фигура, полная живого, нетерпеливого движения, лишена характерной для большинства византийских икон иератичности. Свободно болтая ножками, одну из которых его мать слегка придерживает, он касается ее подбородка или щеки рукой и щечкой, либо одной рукой, далеко закинув назад свою голову. Русские иконописцы называли этот тип, широко распространенный в древнерусском искусстве, «Взыгранием». Младенец, действительно, представлен беззаботно играющим; в его фигуре нет никакой скованности, руки и ноги даны в непринужденном положении. Когда и где возник этот тип?

По данному вопросу существуют противоречивые мнения. Н.П. Кондаков и Н.П. Лихачев793 считают, что самые ранние изображения «Взыграния» появились в Италии, так как они были широко распространены в искусстве треченто. Швейнфурт794 произвольно приписывает этому типу готическое происхождение. Вейгельт795, А.Н. Грабар796 и Н.М. Беляев797, наоборот, считают его чисто византийским иконографическим типом, занесенным в Италию с Востока. При этом А.Н. Грабар связывает его, как и тип Млекопитательницы, с Египтом, где он, по его мнению, сложился между VII и IX веками.

Самым ранним из известных мне памятников с изображением «Взыграния» является сирийская миниатюра в Книге псалмов от 1203 года в Британском музее (Add 7154, fol. 1 v; см. ниже)798. Тут мы находим уже вполне сложившийся тип «Взыграния» со всеми его характерными чертами (касающаяся щеки Богоматери правая рука младенца, сильно запрокинутая голова, прижавшаяся к подбородку Марии, свободное положение ног). Заключенная в темную рамочку, эта миниатюра, несомненно, воспроизводит какую-то прославленную икону. Тот же тип, но в несколько огрубленном виде, фигурирует на миниатюре сербского Евангелия XIII века в белградской Народной библиотеке (Cod. 297/3, fol. 71; см. ниже)799. И здесь полуфигура Богоматери заключена в узкую рамочку, из чего можно заключить, что и в данном случае художник отправлялся от иконы. Грубоватый народный характер миниатюры не оставляет сомнения в ее местном происхождении (рукопись происходит из окрестностей Призрена) и совершенно исключает возможность какого-либо западного влияния.

Сербская фреска на алтарной преграде церкви св. Георгия в Старо-Нагоричино является еще одним примером «Взыграния» (см. ниже). Эта церковь была расписана в 1318 году, во время правления сербского царя Стефана Уроша II Милутина, но фрески алтарной преграды по стилю отличаются от основной росписи и возникли, по-видимому, не ранее середины XIV века. Младенец представлен здесь примерно в той же позе, что и на миниатюре. Он сидит на правой руке Богоматери спиной к зрителю, и его голова, откинутая назад, прижимается к ее щеке.

Особое значение этой фреске придает славянская надпись по обеим сторонам нимба: «Богоматерь Пелагонитисса». Пелагония была частью Македонии, центром ее был город Манастир (Битоль). Вполне естественно напрашивается вывод, что в Пелагонии существовал почитаемый образ Богоматери и младенца – такой же, как на фреске в Старо-Нагоричино. В этой связи небезынтересно отметить наличие эпитета «Молдавская» на русских иконах «Взыграния»800, что можно рассматривать как отголосок поклонения этому типу иконы на Балканском полуострове801. Очевидно, «Взыграние» было занесено в Молдавию из Сербии, откуда оно попало также и в Древнюю Русь.

Эти три примера «Взыграния» – единственные в восточнохристианском искусстве, которые могут быть датированы ранее XV века. Тем не менее их достаточно, чтобы доказать существование этого иконографического типа на христианском Востоке в XIII–XIV веках. Но они не отвечают на вопрос, пользовались ли им также византийские художники и не возник ли он в более раннее время.

Н.П. Кондаков полагал, что большинства иконографических типов в византийском искусстве сложилось еще до эпохи Юстиниана и что позднее эти широко распространенные ранние типы воспроизводились без изменений. Н.П. Кондаков, безусловно, недооценивал творческое начало в византийском искусстве и невольно лишил его качества, жизненно необходимого любому искусству,– способности развиваться и изменяться. Можно много спорить о том, насколько быстро эволюционировало византийское искусство, но не может быть никаких сомнений, что на разных этапах развития иконографические типы не только видоизменялись, но и заново складывались. Поэтому было бы непростительной ошибкой относить к доюстиниановским временам все иконографические новшества. Принимая некритично выводы Н.П. Кондакова, А.Н. Грабар пытался объяснить появление образа Богоматери с играющим младенцем в XIII веке возвратом к старой египетской традиции, иначе говоря, как вторую жизнь давно забытого иконографического типа, который вдруг вновь сделался популярным. Если большинство иконографических типов действительно возникло в доюстиниановский период, то вряд ли так обстояло дело с «Взыгранием». Наиболее вероятным временем его появления и развития следует считать XII–XIII века.

Взыграние. Сирийская миниатюра в Книге псалмов 1203 года. Британский музей, Лондон

Взыграние. Миниатюра из сербского Евангелия позднего XIII века. Народная библиотека в Белграде (рукопись погибла в 1941 году)

Во «Взыгрании» подчеркнуто жанровый характер изображения явно вступает в противоречие со столь ценимой византийцами иератической строгостью иконного образа. Играющий младенец даже отдаленно не напоминает внушающего страх Судию Мира, и такая концепция скорее могла сложиться на периферии Византийской империи, нежели в ее столице. Но, с другой стороны, нельзя недооценивать новые веяния в византийском искусстве XII и особенно XIII века. И если эти тенденции не получили на византийской почве полного, как в Италии, развития, тем не менее они были достаточно сильны, чтобы положить начало палеологовскому ренессансу XIV века. Эти тенденции к смягчению образа божества проявились в более эмоциональной трактовке изображений святых, равно как и в ослаблении аскетического начала. В данной связи особенно интересны два произведения византийской живописи XII века. Первое из них – инициал с поясным изображением Богоматери с младенцем (God. Vat. gг. 1162, fol. 32; см. ниже)802. Младенец показан в энергичном движении: создается такое впечатление, что он отталкивает Богородицу своими ножками, пытаясь вырваться из ее рук. Его правая рука приподнята, голова повернута в обратную сторону. Еще примечательнее икона XII века в Синайском монастыре (см. ниже)803. Здесь Мария держит на левой руке разыгравшегося младенца, который, болтая ножками, прижался головой к ее щеке. Чтобы как-то утихомирить своего сына, Мария подает ему в правую руку свиток. Своей левой рукой младенец ухватился за ее мафорий. Фигура младенца трактуется настолько живо, что она уже выпадает из рамок строгого иконографического типа. Это одновременно и «Умиление», и «Взыграние», в такой мере не каноничен запечатленный художником мотив движения. Я не припомню более интимной трактовки младенца в византийской живописи, чем этот прелестный по своей непосредственности образ, наглядно иллюстрирующий те глубокие сдвиги, которые нашли себе место в византийском искусстве XII века и которые, после некоторой заминки, вызванной захватом Константинополя крестоносцами, привели к изменению традиционных иконографических типов в сторону все большей человечности. Именно с XII века византийские художники начали изображать Богоматерь в сцене «Распятия» в глубоком обмороке (фрески церкви в Тагаре в Каппадокии, церкви Оморфи на острове Эгина, церкви в Сопочанах и миниатюры двух армянских Евангелий в Иерусалиме, №№ 2568/13 и 2563/8)804. В «Распятии» тело Христа, до того времени обычно вытянутое по вертикали, получает сильный изгиб, причем голова склоняется на плечо, выражая страдания богочеловека (фрески в Жиче, Градаце, Сопочанах, мозаичная икона в Берлине и армянское Евангелие, датированное 1272 годом, в Иерусалиме, № 2563/8)805. Парящие по сторонам креста ангелы все чаще изображаются плачущими (Cod. Ivir. 5, Vatop. 7351)806. Постепенно получает распространение прототип итальянской «Пьета» – полуфигура Христа, прислоненная к кресту (Cod. Leningr. 105, фреска в Градаце)807. Композиция «Преображения» также изменяется. Она становится более динамичной; ослепленные сильным светом, излучаемым фигурой Христа, ученики преисполнены удивления и восторга. Иаков так взволнован, что падает на спину, прикрывая свои глаза руками (Cod, Vatop. 735, Paris, gr. 54, фреска в Бояне)808. Среди новых иконографических типов Богоматери, которые получили распространение в XIII веке, помимо уже описанного варианта Елеусы, в котором младенец представлен стоящим на коленях Богоматери, должен быть упомянут слегка измененный тип Одигитрии – с Богоматерью, целующей руку своего сына (сербское Евангелие в белградской Народной библиотеке, № 297/3)809. Вероятно, и «Взыграние» должно быть включено в число этих иконографических новшеств XIII века, которые свидетельствуют о нарастании более свободного духа. Неприкрыто жанровые черты этого образа неразрывно связаны с общими тенденциями византийского искусства XIII века, из которого развился так называемый «палеологовский ренессанс». Н.П. Кондаков, Н.П. Лихачев и Д.В. Айналов объясняют все эти новшества западными, точнее говоря, итальянскими влияниями. Однако открытия, сделанные за последние десятилетия, убедительно показали, что те иконографические типы, о которых шла речь, возникли в Византии и на христианском Востоке и уже отсюда были занесены на Запад. И в Византии, и на христианском Востоке эти мотивы явились логическим следствием активизации всей художественной жизни в рамках культуры XIII века. Некоторые из интересующих нас иконографических типов появились уже в XII веке, другие восходят к древним эллинистическим традициям, которые в этот период начали приобретать большое значение в результате постоянно возрастающего интереса к старым рукописям; но все же большинство из них правильнее рассматривать как оригинальное творчество, обусловленное теми глубокими сдвигами, которые нашли себе место не только на Западе, но и на Востоке.

Взыграние. Сербская фреска на алтарной преграде церкви св. Георгия в Старо Нагоричино. Середина(?) XIV века

Богоматерь с младенцем. Миниатюра-инициал из гомилий монаха Иакова XII века. Библиотека в Ватикане

Взыграние. Тосканская икона конца XIII века из бывшего собрания Гуалино в Турине

Богоматерь с младенцем. Деталь греческой иконы XII века в пинакотеке монастыря св. Екатерины на Синае

Взыграние. Деталь венецианской иконы XIV века Государственный Эрмитаж. Ленинград

Моление о чаше, Взыграние и две святые. Итальянская икона XIV века. Государственный Эрмитаж, Ленинград

Именно с Востока образ Богоматери с играющим младенцем был занесен в живопись дученто и треченто. Ранним примером этого типа в итальянской живописи является тосканская «Мадонна» конца XIII века из собрания Гуалино в Турине (см. выше)810. Младенец сидит на правой руке Богоматери, его лицо повернуто влево. У него та же поза, что на сербской миниатюре и на фреске в Старо Нагоричино. Совершенно очевидно, что художник дученто использовал здесь восточный образец, из которого он заимствовал живые движения младенца и который помог ему дать более живое истолкование традиционному образу Мадонны. Художники треченто сделали еще один шаг в том же направлении. Трое из них [им принадлежат иконы из Эрмитажа (см. выше)811 и в галерее Фаенцы (см. ниже)812] все еще точно следуют византийской традиции, сохраняя основную схему неизменной (они лишь поворачивают всю композицию в противоположную сторону). Четвертый художник, написавший очаровательную «Мадонну» из Национальной галереи в Перудже (см. ниже)813, внес изменения в традиционный иконографический тип, в результате чего младенец сделался еще более шаловливым: удобно усевшись на левой руке Богоматери, он непринужденно болтает ножками и слегка притрагивается рукой к ее подбородку. В виду того, что между его головой и головой Марии остается довольно значительный просвет, иконографический тип «Взыграния» претерпевает здесь существенное изменение. Изображение стало более свободным и разреженным, а вместе с тем и менее скованным.

Возможно, что готическое искусство также заимствовало образ Богоматери с играющим младенцем с Востока, но много вероятнее, что он был занесен в северную Европу из Италии. Мы встречаем этот тип на одной английской миниатюре второй половины XIII века из Британского музея (Add. Ms. 28681, fol. 190 v; см. ниже)814 и в «Мадонне» богемского мастера конца XIV века в Венском музее815. Как и на картинах треченто, фигура Христа повернута вправо, что скорее говорит об использовании итальянского образца. Этими примерами исчерпываются известные мне изображения Богоматери с играющим младенцем в западном искусстве, которое стало быстро отходить, начиная с XIV века, от византийских иконографических типов, растворившихся в новом понимании мира и человека.

Взыграние. Английская миниатюра второй половины XIII века из рукописи в Британском музее

В заключение необходимо подчеркнуть, что изображения «Взыграния», появившиеся на Востоке, в самом византийском искусстве не получили широкого распространения. Ригористически настроенные византийцы предпочитали отстоявшиеся традиционные иконографические типы, все же новое их неизменно пугало. Поэтому «Взыграние» воспринималось ими как слишком неканоничный мотив. Именно здесь следует искать объяснение, почему на чисто греческих ранних иконах он встречается чрезвычайно редко816. Гораздо охотнее к нему прибегали в славянских странах, доказательством чего служит известная сербская икона от 1422 года, написанная Макарием Зографом (Художественная галерея в Скопье)817. Надпись «Пелагонитисса» лишний раз говорит о распространенности этого типа не в Константинополе, а на периферии, в одной из областей Македонии.

Взыграние и избранные святые. Итальянская икона XIV века школы Римини. Галерея в Фаенце

Взыграние. Итальянская икона XIV века в Национальной галерее в Перудже

IV. Сидящая Одигитрия

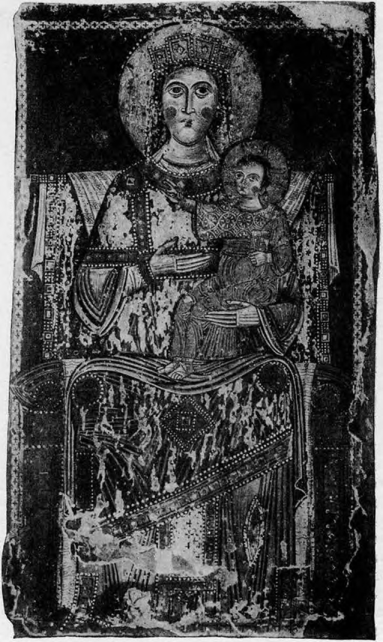

Одигитрия – один из самых популярных иконографических типов в византийском искусстве. По мнению Н.П. Кондакова, он сложился в Палестине или Египте еще в доюстиниановскую эпоху и быстро распространился по всему Востоку, начиная с VI века818. Ранние иконы Одигитрии изображали стоящую Богоматерь в рост, с младенцем на левой руке. Позже, видимо после XI века, появились иконы с изображением Богоматери, держащей младенца на правой руке. В процессе длительного развития полнофигурная композиция была постепенно заменена поясной, в результате чего классический тип Одигитрии принял форму полуфигурной композиции, в которой Богоматерь держит младенца либо на левой, либо на правой руке. Н.П. Кондаков подробно проследил отдельные этапы эволюции этого иконографического типа. Но он проявил малый интерес к тем его вариантам, которые нередко предоставляют в руки исследователя ценнейший материал для решения ряда проблем, не могущих быть решенными на примере наиболее распространенных типов. Одним из таких примечательных вариантов является сидящая Одигитрия: восседающая на троне Богоматерь представлена в рост, с младенцем на левой либо на правой руке.

Стриговский819, Вульф820 и Сирен821 отрицали существование этого типа в византийском искусстве и предполагали, что он получил развитие в Тоскане в XIII веке. Стриговский даже связывал его появление с проповедями св. Франциска. Позже, в исследовании миниатюр «Всемирной Хроники»822, Стриговский привел несколько примеров сидящей Одигитрии в коптском искусстве и выдвинул гипотезу, что это тип египетского происхождения. Н.П. Кондаков823 рассматривал сидящую Одигитрию как вариант классического типа. Он исследовал все известные в его время памятники, но поскольку трактовал этот вариант как явно второстепенный, то ограничился лишь несколькими беглыми замечаниями, которые ни в коей мере не исчерпывают дошедший до нас материал. Так как сидящая Одигитрия занимает совсем особое положение в восточнохристианской иконографии, следует подробнее остановиться на этом типе.

Не представляет особых трудностей связать происхождение образа восседающей Богоматери с младенцем на левой руке с изображениями богинь, императриц и простых смертных в античном искусстве824. Но гораздо важнее проследить конкретный ход развития этого образа, а не довольствоваться чисто внешними сопоставлениями с памятниками античного искусства.

Богоматерь с Младенцем из сцены «Поклонение волхвов». Фреска IV века в катакомбе Санта Домицилла в Риме (по акварели Римана)

Женщина с ребенком. Надгробная стела V–VI веков в коптском музее в Каире

Сидящая Одигитрия. Коптская ткань VI века в музее Виктории и Альберта в Лондоне

Сидящая Одигитрия с избранными святыми. Фреска VI века в третьей капелле монастыря Бауит, Египет

Богоматерь с Христом Эммануилом в медальоне и двумя ангелами. Фреска VI века в двадцать восьмой капелле монастыря Бауит, Египет

Отправной точкой для нас по-прежнему могут служить росписи катакомб. Сидящая Одигитрия никогда не фигурирует в этих росписях как самостоятельный иконографический тип, но лишь как составная часть исторической композиции – «Поклонения волхвов». В этой сцене Богоматерь часто держит младенца прямо перед собой, как на фресках катакомб Санти Тразоне э Сатурнино и Сан Каллисто в Риме, церкви Сен Трофим в Арле, Сан Витале в Равенне, собора в Толентино и на саркофагах в Латеранском музее825. В других случаях она прижимает его к своей левой груди, как в росписи катакомбы Санти Пьетро э Марчеллино826, или же держит его на левом колене, как на фреске катакомб Сан Каллисто и Санта Домицилла (см. выше)827. Эта последняя поза представляет особый интерес из-за ее близости к типу сидящей Одигитрии: младенец торжественно восседает на левом колене Богоматери, которая придерживает его левой рукой, правой же приветствует волхвов. Если бы фигуре Марии придали более строгое фронтальное положение, приблизив ее правую руку к младенцу, то такое изображение совпало бы с типом сидящей Одигитрии. Но живописцы катакомб не ввели эти изменения: вместо этого они свободно размещали фигуры, не будучи связанными каноническими иконными типами, которые позднее сложились на догматически настроенном Востоке.

Здесь важно подчеркнуть, что интересующий нас иконографический тип начал складываться уже в росписях катакомб, где он, однако, еще не выделился из исторической сцены.

Сидящая Одигитрия с ангелами. Створка диптиха VI века. Переплет Эчмиадзинского Евангелия. Матенадаран в Ереване

Изображение Богоматери с младенцем на левом колене в сцене «Поклонение волхвов» совершенно логично и полностью соответствует сюжету. У нас есть достаточно оснований полагать, что подобные изображения существовали в большом числе на Востоке. И именно на Востоке, а не на Западе этот разбираемый нами тип выделился из исторической композиции и сбрел черты чисто иконного иератичного образа. Наиболее вероятным местом его возникновения является Египет, где почитание Богоматери было особенно широко распространено, так как почва была уже подготовлена популярным здесь культом Изиды. В Каирском музее находится коптская стела V или VI века, изображающая сидящую женщину, которая держит на своем левом колене полулежащего ребенка (см. выше)828. Некоторые исследователи считают, что здесь представлены Изида и Гор; другие полагают, что это изображение покойной с ее ребенком (данное объяснение представляется мне наиболее вероятным); наконец, третьи предполагают, что это Богоматерь с младенцем Христом. Как бы ни толковать это изображение, оно несомненно является своеобразным прототипом Одигитрии. Таким образом, прототип сидящей Одигитрии следует искать не только в сценах «Поклонение волхвов», но и среди фигур покойных на египетских стелах, которые, подобно типу Млекопитательницы, выкристаллизовались из изображения Изиды с Гором.

Вполне развитой тип сидящей Одигитрии нередко встречается на коптских тканях VI и VII веков: в медальоне из коллекции д-ра Форрера829, на шелковой ткани из Музея Виктории и Альберта (см. выше)830, на вышитых шелком клавах из коллекции Стриговского831. Он появляется и на фреске VI века в третьей капелле монастыря в Бауите (см. выше)832. Всюду младенец сидит либо на левом колене, либо на левой руке Богоматери, чья фигура уже приобрела строго фронтальное положение. Особым коптским вариантом сидящей Одигитрии, где Богоматерь восседает на троне и держит в обеих руках овальный медальон с изображением Христа Эммануила, является фреска VI века в двадцать восьмой капелле монастыря в Бауите (см. выше)833. Нижний край медальона опирается на левое колено Богоматери, и если мы мысленно выделим фигуру Христа из медальона и разместим ее на левой руке Марии, то перед нами окажется сидящая Одигитрия.

Вполне возможно, что этот иконографический тип был занесен из Египта в Сирию, где он вскоре приобрел значительную популярность. Это подтверждается двумя диптихами из слоновой кости, относящимися к VI веку: один из них хранится в Матенадаране (см. выше)834, другой – в парижской Национальной библиотеке835. В обоих диптихах фигуры сидящей на троне Богоматери приобрели чисто иконный характер. В парижском диптихе два архангела стоят за Богоматерью, а младенец Христос, сидящий на ее колене, держит в левой руке крест.

Сидящая Одигитрия, которую следует рассматривать как сиро-египетский тип836, имела странную судьбу. Не принятая столичным константинопольским искусством, она получила широкое распространение в восточнохристианском. Мы встречаем ее очень часто на Кавказе, где сирийская традиция была особенно устойчивой. В этом отношении гипотеза, выдвинутая Н.П. Кондаковым в 1915 году, полностью подтвердилась. Он писал: «Но и на сирийском Востоке должна со временем встретиться подобная композиция Божьей Матери на троне с младенцем, сидящим на левой руке»837.

Сидящая Одигитрия. Армянский рельеф VII (?) века в базилике в Одзуне

Наиболее древним из известных мне изображений сидящей Одигитрии на Кавказе является рельеф в купольной базилике в Одзуне, построенной, по мнению Стриговского, где-то между 717 и 728 годами (см. выше)838. Покойный архиепископ Гарегин, один из лучших знатоков армянского искусства, склонен был относить этот рельеф к концу V века839. Так как датировка ранних памятников армянской скульптуры наталкивается на большие трудности, вопрос о точном времени исполнения этого рельефа остается спорным. На нем изображена сидящая Богоматерь, придерживающая обеими руками расположившегося на ее левом колене младенца. Исполнение обеих фигур крайне примитивное, как на самых архаических памятниках романской скульптуры. Нет никакого сомнения, что мы имеем здесь воспроизведение занесенного из Сирии иконописного типа, который подвергся дальнейшей схематизации в руках армянского скульптора.

Сидящая Одигитрия вновь всплывает в двух ранних армянских надгробиях, возможно VI или VII века; одно из них происходит из Ванк Хараба (см. ниже)840, другое – из Талина (см. ниже)841. На обеих стелах младенец сидит на левом колене Богоматери. На талинском надгробном камне по обе стороны от Богоматери стоят ангелы, так же, как в эчмиадзинском и парижском диптихах. Это придает особо торжественный оттенок чисто иконной композиции, лишний раз свидетельствуя о нерушимой связи армянской иконографии с древней сирийской традицией.

Сидящая Одигитрия. Армянское надгробие VI–VII веков из Ванк Хараба. Исторический музей в Ереване

Ближайшим по времени исполнения памятником с изображением сидящей Одигитрии является миниатюра в армянском Евангелии, переписанном в 1007 году в Адрианополе для протоспафария Иоанна (библиотека монастыря Сан Ладзаро в Венеции, см. ниже)842. Это Евангелие открывается миниатюрой, изображающей восседающую на троне Богоматерь с младенцем на левой руке; правая рука Христа поднята в благословляющем жесте, в левой руке у него свиток. Несмотря на наличие в этой миниатюре ряда стилистических черт, явно указывающих на сильное византийское влияние, она безусловно восходит к местной традиции, иначе говоря, к какой-то высокочтимой на Кавказе иконе.

Другими армянскими примерами сидящей Одигитрии являются рельефы в тимпане церкви в Сурб-Сионском монастыре в Айсасы (см. ниже)843, церкви, построенной в 1261 году в монастыре Нораванк в Амагу (см. ниже)844 и монастыря св. Карапета в Зинчарли845.

Тип сидящей Одигитрии был широко распространен также в Грузии, подтверждением чего могут служить фрагмент алтарной преграды начала VIII века из Цебелды (теперь в Музее «Метехи» в Тбилиси)846, украшенная рельефными изображениями золотая чаша царя Баграта III и Гурандухты в Абхазском краеведческом музее в Сухуми (рубеж X–XI веков)847, фреска в апсиде базилики в Кинцвиси, датированная 1184–1212 годами (см. ниже)848. Кинцвисская фреска, занимающая самое почетное место в росписи церкви, свидетельствует о том, сколь почитался в Грузии тип сидящей Одигитрии, не встречающийся в росписях византийских церквей X–XIII веков849.

Наибольшее число ранних примеров сидящей Одигитрии сохранилось на почве Кавказа. Конечно, это не случайный факт, поскольку Армения и Грузия всегда были тесно связаны с Сирией, из которой они заимствовали большинство иконографических типов, бережно сохраняя их в течение долгих веков. Кавказские памятники дают в руки исследователя ценнейший материал для реконструкции древних сирийских прототипов, которые в других странах претерпели столь основательные изменения, что первоначальная композиционная схема оказалась завуалированной. Кавказские же памятники обнаруживают поразительное сходство с изображениями сидящей Одигитрии на коптских фресках и стелах, где младенец неизменно сидит на левом колене или на левой руке Богоматери.

Сидящая Одигитрия с ангелами. Армянский рельеф VI–VII веков из Талина

Сидящая Одигитрия. Миниатюра из армянского Евангелия 1007 года. Библиотека монастыря Сан Ладзаро в Венеции

Несмотря на то, что образ сидящей Одигитрии не приобрел в Византии широкой популярности, сохранилось все же несколько памятников с изображением интересующего нас иконографического типа, которые возникли либо в провинции, либо восходят к старой сирийско-египетской традиции.

Сидящая Одигитрия встречается на миниатюре коптского Евангелия XII века (Bibl. Nat. Copte 13, fol. 6; см. ниже)850. Здесь представлено «Поклонение волхвов». Богоматерь, восседающая на троне, держит младенца на левом колене; правая рука младенца вытянута навстречу приближающимся волхвам. Эта сцена особенно интересна, потому что она непосредственно связана с тем ранним египетским иконографическим вариантом, в котором сидящая Одигитрия еще не выделилась из исторической композиции. Как доказал Милле851, коптская рукопись из парижской Национальной библиотеки восходит к древней александрийской редакции. Анализ иконографического типа полностью подтверждает точку зрения Милле. «Поклонение волхвов», несомненно, повторяет древнюю композиционную схему с еще не обособившейся фигурой сидящей Одигитрии.

Среди византийских печатей с изображением сидящей Одигитрии мне известны лишь две печати патриарха Николая, что, правда, никак нельзя считать характерным для искусства Константинополя. Одна из этих печатей находится в Афинском музее (см. ниже)852, другая – в собрании Н.П. Лихачева в Эрмитаже853. К сожалению, надписи на них не дают достаточно определенных сведений, чтобы уточнить, какой же Николай имеется в виду: Николай I (896–907, 912–925), Николай II (984–995) или Николай III (1084–1111). На обеих печатях Богоматерь представлена сидящей на троне с подушкой, но без спинки. Младенец, расположившийся на ее левой руке, поднял руку для благословения. Убедительным указанием на крайнюю редкость этого типа является тот факт, что, кроме этих двух примеров, изображения сидящей Одигитрии на вислых печатях больше не встречаются. Зато мы находим их в трех столичных рукописях: в Евангелии из Национальной библиотеки в Вене (theol. gr. 154, fol. 17 у; см. ниже)854, в Проповеди на Рождество Христово Иоанна Дамаскина в библиотеке греческого патриархата в Иерусалиме (14, fol. 106, 107; см. ниже)855 и в Христианской Топографии Косьмы Индикоплова из библиотеки в Смирне (В 8, fol. 162; см. ниже)856. В иконографическом плане все три рукописи обнаруживают сирийско-палестинское влияние, что, однако, не препятствует связывать их со столичной школой, на которую указывают тонкость выполнения миниатюр и хрупкость форм. В венском манускрипте сидящая Одигитрия изображена в сцене «Поклонения волхвов» – любопытный пережиток самого древнего типа (живопись катакомб и коптские памятники). В иерусалимской рукописи она фигурирует в двух апокрифических сценах с волхвами, поклоняющимися Христу. Богоматерь также появляется в виде сидящей Одигитрии в сцене, представляющей художника, который пишет ее икону в виде поясной Одигитрии. Наконец, в смирнской рукописи сидящая Богоматерь аллегорически трактуется как Мария ἡσκηνή. Важно отметить, что впервые младенец здесь сидит на правой руке Богоматери – несомненное свидетельство дальнейшей переработки основного типа, в котором младенец всегда изображался сидящим на левой руке857.

Сидящая Одигитрия с предстоящими. Армянский рельеф в тимпане церкви Сурб-Сионского монастыря в Айсасы. 1270 год

Сидящая Одигитрия с пророками (?). Армянский рельеф в тимпане церкви монастыря Нораванк в Амагу. 1321 год

Сидящая Одигитрия. Грузинская фреска в апсиде базилики в Кинцивиси 1184–1212 годы

Поклонение волхвов. Миниатюра из коптского Евангелия XII века в Парижской национальной библиотеке

Восседающую Одигитрию можно также встретить в византийских поделках из слоновой кости: один рельеф, XI века, хранится в Берлинском музее (см. ниже)858, другой, XII века, – в ризнице собора в Шамбери (см. ниже)859. В первом из них младенец, как и на смирнской миниатюре, сидит на правой руке Богоматери, что указывает на распространение этого нового варианта уже в XI веке. Металлический рельеф XII века (см. ниже) из собрания Мартена Ле Руа в Париже860 и мраморный рельеф XIV века из Сан Марко861, на которых младенец представлен в том же положении, являются не чем иным, как итальянскими имитациями византийских изделий из слоновой кости862.

Сидящая Одигитрия. Изображение на печати X–XII веков. Византийский музей в Афинах

Сидящая Одигитрия. Миниатюра из греческого Евангелия XI века в национальной библиотеке в Вене

Поклонение волхвов. Миниатюра из греческой рукописи проповедей Иоанна Дамаскина на Рождество Христово. XI век. Библиотека греческого патриархата в Иерусалиме

Поклонение волхвов. Миниатюра из греческой рукописи проповедей Иоанна Дамаскина на Рождество Христово. XI век. Библиотека греческого патриархата в Иерусалиме

Сидящая Одигитрия. Миниатюра из Смирнского Физиолога вторая половина XI века Евангелическая школа в Смирне

Сидящая Одигитрия с ангелами. Византийская резная кость XI века в Берлинском музее

Сидящая Одигитрия. Итальянский металлический рельеф из бывшего собрания Ле Руа в Париже. XII век

Сидящая Одигитрия с ангелами и святыми. Византийский рельеф на слоновой кости. В ризнице собора в Шамбери. XII век

Сидящая Одигитрия. Миниатюра из греческого Никомидийского Евангелия. XIII век. Центральная библиотека Академии наук УССР в Киеве

В XIII и XIV веках восседающая Одигитрия встречается в византийском искусстве реже, чем в предыдущую эпоху. Мы видим ее на миниатюре XIII века (fol. 2 r) из Никомидийского евангелия, хранящегося ныне в Центральной библиотеке Академии наук УССР в Киеве (см. выше)863, на миниатюре XIV века сербской Псалтири (fol. 219) в мюнхенской Государственной библиотеке864, на фреске, датированной 1303 годом, в приделе св. Евфимии в базилике св. Димитрия865, в наружном нарфике церкви св. Апостолов в Салониках (1311–1315)866 и на миниатюре в Акафисте Богоматери (греч. 429, fol. 18 v) из Исторического музея в Москве, написанного не ранее XIV века867. Этот перечень исчерпывает известные мне византийские изображения сидящей Одигитрии. Список этот невелик, и он намного уступает соответствующему списку восточнохристианских памятников, что косвенно подтверждает восточное происхождение интересующего нас иконографического типа, никогда не сделавшегося ведущим в византийском искусстве. Византия явно отдавала предпочтение тем традиционным типам, которые, как наиболее распространенные, получили исчерпывающую характеристику в трудах Н.П. Кондакова.

Совсем иную судьбу имел образ сидящей Одигитрии на Западе, где он постепенно обрел широчайшую популярность и сделался обязательным элементом в скульптурном оформлении средневековых соборов. По-видимому, этот тип был занесен в западную иконографию непосредственно из коптского искусства. Ирландская миниатюра в Келлской книге (А. I, 6, fol. 7 v) из Тринити колледж в Дублине868 может быть здесь упомянута как подтверждение этому. Миниатюра, исполненная в VIII веке, изображает сидящую на троне Богоматерь с младенцем на левой руке. По углам размещены четыре фигуры ангелов. Несмотря на крайнюю условность рисунка, объясняемую стремлением художника растворить фигуру в чистом орнаменте, нетрудно увидеть, что в данном случае мы имеем примитивно разработанную схему сидящей Одигитрии. Наиболее древние западные изображения сидящей Одигитрии, встречающиеся на рельефах из слоновой кости VII и IX века, восходят, вероятнее всего, к восточным оригиналам. Среди них прежде всего следует упомянуть книжные переплеты в церкви Сен Андош в Солье869, в Музее Виктории и Альберта в Лондоне870 и в парижской Национальной библиотеке871. На всех этих рельефах младенец сидит на левой руке Богоматери. Тесная связь западных и восточных типов сидящей Одигитрии с «Поклонением волхвов», из которого они постепенно выкристаллизовывались, вновь ясно прослеживается на миниатюре из Бенедикционала св. Этельвальда от 980 года из библиотеки герцога Девонширского в Чэтсворте (fol. 24 v)872 и на рельефе из слоновой кости (около 1000 года) из Музея Виктории и Альберта873. В обоих случаях Богоматерь, сидящая перед волхвами и держащая младенца левой рукой, изображена в позе Одигитрии874.

Только в романском и готическом искусстве сидящая Одигитрия сделалась излюбленным у художников образом в таких композициях, как «Поклонение волхвов» и «Царица небесная на троне с младенцем» («La Vierge de Majesté»). Сравнительно редко встречающийся в XI веке (английская резьба по моржовой кости в Музее Виктории и Альберта875; деревянная фигура Мадонны епископа Имада, 1051–1076, в Музее в Падерборне876; каменный рельеф в Йорке877), этот тип становится широко распространенным в XII столетии. Мы встречаем его в тимпанах соборов878, в статуях879 и на миниатюрах880. Классическим периодом распространения интересующего нас типа был XIII век881. В течение первой трети этого столетия в северной Франции была разработана стандартная программа для оформления посвященных Богоматери церквей, в которых тимпаны были заполнены изображениями «Страшного суда», «Коронования Богоматери» и «Поклонения волхвов»882. В дальнейшем сидящая Одигитрия сделалась популярнейшей фигурой в западном искусстве883. Младенец по-прежнему сидит на левом колене или на левой руке Богоматери. Но он уже не строгий Судия Мира, а жизнерадостный младенец, который играет со своей матерью. Исчез стереотипный мотив благословляющей руки; теперь он свободно жестикулирует, тянется к лицу Богоматери, к ее головному платку или к яблоку, сучит ножками и свободно откидывает назад свою голову. Старая иератическая иконописная схема утрачивает силу своего воздействия. Все эти черты еще явственнее выступают в произведениях готического искусства XIV века.

Поскольку иконография дученто представляет особый интерес для настоящего исследования, вполне уместно остановиться в заключение на истории типа сидящей Одигитрии в Италии. Этот тип был довольно широко распространен уже в XII веке884, причем он нередко встречается в «Поклонении волхвов»885. Младенец чаще всего сидит на левой руке или на левом колене Богоматери, но иногда он изображается и на ее правой руке или колене, как, например, на рельефах бронзовых дверей в Трани (около 1175 года) и в Равелло (1179 год)886, а также на фрагменте рипиды (flabellum) североитальянской работы в Берлинском музее887, на фресках Сан Чельсо в Милане, апсиды капеллы Пастель Аппиано и Сан Джованни Веккьо ди Стило в Калабрии888. На основании этих примеров мы можем заключить, что к XII веку более поздний византийский тип сидящей Одигитрии с младенцем на правом колене уже проник в Италию. На памятниках XII века младенец представлен в строгой иератической позе, тело его как бы сковано, ноги расположены симметрично, правая рука поднята в благословляющем жесте. Единственными исключениями являются рельефы на бронзовых дверях в Трани и в Равелло889, где младенец полулежит на правом колене Богоматери, приблизив к ней свою голову и взяв ее руку, в то время как она гладит его подбородок. По своему духу эти рельефы во многом предвосхищают искусство дученто с его тяготением к более живой и реалистической трактовке традиционных религиозных образов.

Одигитрия на троне была одним из излюбленных иконографических типов у мастеров дученто. Стриговский даже настаивал одно время на его итальянском происхождении890, но позднее стал связывать его с восточным искусством, откуда он проник в романскую живопись и скульптуру. Среди памятников XIII века имеется немало таких, на которых сидящая Одигитрия дается по-прежнему в старом, иконописном изводе891. Однако художники дученто рано начали вводить ряд изменений в старую схему и постепенно придали ей совершенно новый характер. Богоматерь придерживает младенца правой рукой892, дотрагивается до его левой ноги или руки893 либо предлагает ему цветок894. Положение тела младенца также изменилось: он то обнимает свою мать895, то лежит в свободной, совсем ребячливой позе, протягивая свою ручку к ее лицу, или, забавляясь, дергает ее за головной платок896. Тем самым всячески подчеркиваются простые человеческие отношения между матерью и ребенком. Зандберг-Вавала897 охарактеризовала эти нововведения как чисто итальянские. Однако некоторые из них уже всплывают на восточнохристианских и византийских образцах: на фресках Бауита, на миниатюре смирнского манускрипта Косьмы Индикоплова, в диптихе из Шамбери, где Богоматерь придерживает младенца обеими руками, на миниатюре киевского Евангелия, где она нежным движением дотрагивается до его ножек, на рельефе из слоновой кости в Берлинском музее, где младенец ухватился за мафорий Богоматери. Приближение дученто как будто дает о себе знать во всех этих деталях. Но следует подчеркнуть, что на византийской почве они оставались изолированными, случайными, так и не сломавшими жесткий иконописный канон. И лишь в XIII веке удалось итальянским художникам обрести новые формы выражения для более человечных религиозных идеалов. На этом пути они умело использовали византийское наследие, взяв из него все то, что помогло им подготовить почву для реалистической реформы Джотто.

* * *

Примечания

Впервые опубликованы на английском языке в 1938 году: V. Lasareff. Studies in the Iconography of the Virgin. – «The Art Bulletin», XX, 1938, p. 26–65. В настоящем издании печатаются в расширенном и дополненном виде. Иллюстрации к этой статье сопровождают не только основной текст, но и примечания к нему.

Н.П. Кондаков. Иконография Богоматери. Связи греческой и русской иконописи с итальянской живописью раннего Возрождения. СПб., 1911; его же. Иконография Богоматери, I–II. СПб., 1914–1915.

Н.П. Лихачев. Историческое значение итало-греческой иконописи. Изображение Богоматери в произведениях итало-греческих иконописцев и их влияние на композиции некоторых прославленных русских икон. СПб., 1911.

Н.В. Покровский. Евангелие в памятниках иконографии, преимущественно византийских и русских. СПб., 1892; его же. Очерк памятников христианского искусства и иконографии. Изд. 3. СПб., 1910.

Ср. В. Лазарев. Никодим Павлович Кондаков. М., 1925, стр. 22–26.

В данном случае я имею в виду Вёльфлина и его школу, которая развивалась в то время, когда процветал лозунг «искусство ради искусства». Школа Вёльфлина уходит своими корнями в философию Канта и Фидлера.

E. Panofsky. Imago Pietatis. – «Festschrift fiir M.J. Friedlӓnder». Leipzig, 1927, S. 261–308. См. также другие работы Панофского: E. Panofsky. Hercules am Scheidewege und andere antike Bildstoffe in der neueren Kunst». Leipzig und Berlin, 1930; i d. Classical Mythology in Medieval Art. – «Metropolitan Museum Studies», IV/2, 1933, p. 228–280; [i d. Studies in Iconology. New York, 1939; i d. Meaning in the Visual Arts. Papers in and on Art History. New York, 1955].

Ph. Schweinfurth. Geschichte der rus- sischen Malerei im Mittelalter. Haag, 1930.

S. Bettini. La pittura di icone cretese-vene- ziana e i madonneri. Padova, 1933.

Д.В. Айналов. Византийская живопись XIV столетия. Пг., 1917.

G. Millet. Recherches sur l’iconographie de l’évangile aux XIV-e, XV-e, et XVI-e siècles. Paris, 1916, p. 630–683.

A. Benigni. La madonna allatante è un motivo bizantino? – «Bessarione», 1900, p. 499 sgg.

Н.П. Кондаков. Иконография Богоматери, т. I, стр. 255–258, т. II, стр. 408–410.

D. Zuntz. Eine Vorstufe der «Madonna lactans». – «Berliner Musseen», 1929, H. 2, S. 32–35.

Ph. Schweinfurth. Op. cit., S. 439–441. Т. Бласко (T. Blasco. La virgen de la leche en el arte. – «Museum», 1913, p. 81) также отрицает существование типа Млекопнтательннцы в византийском искусстве.

Н.П. Лихачев. Историческое значение птало-критской иконописи, стр. 33–34, 157–166, 207–208.

«Königliche Museen zu Berlin. Milet. Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersuchungen seit dem Jahre 1899», herausgegeben von Th. Wiegand, Bd. III, H. 1, Der Latmos, von Th. Wiegand unter Mitwirkung von K. Boese, H. Delehaye, H. Knackfuss, F. Krischen, K. Lyncker, W. von Marées, O. Wulff. Berlin, 1913, S. 198–200 (далее цитируется: O. Wulff. Der Latmos).

G. Millet. Op. cit., p. 627–629.

A. Grabar. La peinture religieuse en Bulgarie. Paris, 1928, p. 105–106. [B 1940 году появилась статья Мирковича: L. Mirkovič. Die nahrende Gottesmutter (Galaktotrophusa) – «Atti del V Congresso internazionale di studi bizantini», II. Roma, 1940, S. 297–304; в 1958 году – статья Мильковича- Пепека: П. Миљковиќ-Пепек. Умилителните мотиви во византиската уметност на Балканот и проблемот на Богородица Пелагонптиса. – «Археолошкиот музеj во Скопjе. Зборннк», II (1957–1958). Скопjе, 1958, стр. 1–5 и др.].

J. Wilpert. Pittura delle catacombe romane, II. Roma, 1903, tav. XXI, XXII; W. Neuss. Die Kunst der alten Christen. Augsburg, 1926, Abb. 24; [A. Grabar. Le premier art chrétien. Paris, 1966, fig. 95].

Ср. J. Wilpert. Op. cit., I. Roma, 1903, p. 172–174; L. von Sybel. Christliche Antike, I. Marburg, 1906, S. 247–250; G. Kaufmann. Handbuch der christlichen Archӓologie. Paderborn, 1913, S. 338; O. Wulff. Ein Gang durch die Geschichte der altchristlichen Kunst mit ihren neuen Pfadfindern. – «Repertorium für Kunstwissenschaft», 1911, S. 297–298.

Возможно, что на фреске второй половины III века из катакомбы Присциллы, где Богоматерь изображена с младенцем, также запечатлен момент, когда Мария кормит своего сына (J. Wilpert. Op. cit., II, tav. LXXXI). Мотив кормления грудью встречается на золотых монетах Флавии Максимы Фаусты Августы в Британском музее и в Берлине, отчеканенных в Трире между 324 и 326 годами. На этих монетах (Maurice. Numismatique Constantinienne, I. Paris, 1908, pl. XI–11) изображены аллегорические фигуры Pietas Augustae в виде восседающей на троне женщины, кормящей полулежащего ребенка, голова которого повернута вправо. Вполне возможно, что этот тип Pietas был заимствован уже из христианской иконографии. Мотив кормящей матери часто фигурирует в позднем эллинистическом искусстве (T. Blasco. Op. cit., p. 79–81).

См. E. Wallis-Budge. The Gods of the Egyptians, II. London, 1904, p. 220–221; A. Bauer und J. Strzygowski. Eine alexandrinische Weltchronik. Text und Miniaturen eines griechischen Papyrus der Sammlung W. Goleniščev. Wien, 1906 («Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosophisch-historische Klasse», Bd. LI), II. Abt., S. 161; A. Foucher. La madonne bouddhique. – «Monuments et mémoires publiées par l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Fond. E. Piot», XVII (1910), p. 255 et suiv.; i d. Beginnings of Buddhist Art: the Buddhist Madonna. London, 1917; Tallquist. Madonnas förhistoria. Helsingfors, 1920; P. Perdrizet. Les terres cuites grecques d’Egypte de la collection Fouquet, I. Nancy – Paris – Strasbourg 1921, p. XX, 13 et suiv.: D. Zuntz. Op. cit., p. 32–34. Пердризе упоминает о любопытном египетском обычае кормить ребенка вплоть до рождения следующего ребенка; это объясняет нам, почему Христос на коптских фресках обычно изображается в возрасте двух или трех лет.

W.E. Crum. Coptic Monuments. Catalogue général du musée du Caire. Cairo, 1902, № 8546, pl. XXV; G. Weber. Die aegiptisch-griechischen Terrakoten. Berlin, 1914. На стеле, опубликованной Крумом, изображены Изида и Гор, а не Мадонна с младенцем, как ошибочно утверждали Гайе (A. Gayet. Les monuments coptes du musée de Boulaq. – «Mémoires de la mission archéologique française au Caire», t. Ill, fasc. 3. Paris, 1889, p. 24, pl. XC, fig. 101) и Эбере (G.M. Ebers. Sinnbildliches. Die koptische Kunst und ihre Symbole. Leipzig, 1892, S. 35 ff.; i d . Altkoptisch oder heidnisch. – «Zeitschrift für ӓgyptische Sprache und Altertumskunde», Bd. XXXIII, H. 2, 1895, S. 135 ff.). Cp. B. Schmidt. – «Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte», 1897, S. 497–506; G. Kaufmann. Op. cit., 391–392.

D. Zuntz. Op. cit., Abb. 1. Цунтц ошибочно сравнивает коптский рельеф из Каирского музея с берлинской терракотовой статуэткой (Н.П. Кондаков. Иконография Богоматери, т. I, рис. 157). В первом случае мотив кормления младенца отсутствует, иначе жест женщины, поднявшей правую руку, нельзя было бы объяснить.

O. Wulff. Königliche Museen zu Berlin. Beschreibung der Bildwerke der christlichen Epochen, III. Altchristliche und mittelalterliche, byzantimsche una italienische Bildwerke, 2. Berlin, 1909, Nr. 79. (Коптские статуэтки из известняка, Nr. 43 и 44, представляющие собой сидящие женские фигуры, все же полностью не соответствуют сложившемуся типу Млекопитательницы, потому что ребенок просто прижимается к материнской груди).

Н.П. Кондаков. Иконография Богоматери, т. I, рис. 160.