Византийские иконы XIV–XV веков898

Хорошие старые византийские иконы являются немалой редкостью, даже после сенсационных открытий в монастыре св. Екатерины на Синае, где супруги Сотириу899 и проф. Вейцман900 обнаружили и опубликовали большой фонд икон, дотоле остававшийся совершенно неизвестным. Ряд великолепных образцов византийской станковой живописи был обнаружен за последние десятилетия также в Югославии901, Греции902 и на Афоне903, причем их подвергли умелой реставрации. Таким образом, фонд византийских икон на сегодняшний день значительно пополнился. И все же первоклассных по качеству вещей выявлено не так уж много. Вот почему коллекция византийских икон в Ленинграде и Москве сохраняет все свое значение и на сегодняшний день. Здесь собраны весьма примечательные вещи, некоторые из которых являются подлинными жемчужинами.

Научному изучению византийской иконописи препятствует то обстоятельство, что немалое количество греческих икон остается еще нерасчищенным и в настоящем своем виде не имеет никакой художественной ценности. Отчасти по этой причине современный антикварный рынок оказался буквально заполоненным поздними итало-греческими либо критскими иконами XV–XVII веков, которые обычно выдают за «старые византийские иконы», хотя к подлинной Византии они не имеют прямого отношения. Именно такие поздние иконы повинны в том, что европейская публика получает весьма превратное представление о византийской живописи. Тем важнее публикация качественных вещей, особенно таких, которые могут бросить свет на константинопольскую школу – этот главный центр всей византийской культуры.

В XIV веке иконопись занимала в Византии исключительно видное место. Если в комниновскую эпоху ведущая роль принадлежала монументальной росписи, то в эпоху Палеологов она переходит к станковой живописи. Роспись церкви приобретает черты подчеркнутой камерности, что выражается в уменьшении масштаба и во все большем декоративном дроблении плоскости стен и сводов. Тем самым роспись уподобляется расположенным друг над другом рядами иконам (Мистра). Развиваясь в сторону сближения с иллюзионистической картиной, икона в особо наглядной форме воплощает в себе антимонументальные тенденции византийского искусства XIV века. Как в иконе, так и на фреске и в миниатюре все приобретает отныне движение: одеяния развеваются, усиливается жестикуляция фигур, их повороты становятся много свободнее, архитектурные массы динамически нагромождаются одна на другую, в архитектурных кулисах получают окончательное преобладание кривые линии, широчайшее применение находит себе беспокойно извивающийся velum. Человеческая фигура и архитектурные и пейзажные фоны образуют слитное целое, чему немало способствует уточнение масштабов. Фигуры уменьшаются в размере, пространство углубляется. Черты лиц мельчают, выражение приобретает менее строгий характер. Нередко религиозные сцены приближаются к чисто жанровым композициям, в такой мере они проникнуты интимным, граничащим со своеобразной сентиментальностью, настроением. Меняется также и колорит. Он становится мягче, нежнее, деликатнее. Излюбленные краски – голубовато-синяя и зеленовато-желтая. Несмотря на то, что общая колористическая гамма светлеет, она выигрывает в тональном единстве. Короче говоря, утверждается более свободный и живописный стиль. Было бы, однако, принципиальной ошибкой рассматривать этот палеологовский стиль как реалистический. По-прежнему его ведущей идеей является идея чистого трансцендентализма. По-прежнему он облекается в форму строго фиксированной иконографии. По-прежнему фигуры лишены тяжести и объема. По-прежнему светотеневая моделировка заменяется красочной лепкой. По-прежнему архитектурные здания уподобляются фантастическим декоративным кулисам. По-прежнему отсутствует интерьер, заключающий фигуры в эмпирическую реальную среду. Византия остается верной себе и на этом последнем этапе своего развития.

Обычно считают, что Византия вступила в XIV веке в полосу настолько большого экономического упадка, что ее художники были уже лишены возможности пользоваться дорогой мозаической техникой. Это положение легко опровергается не только дошедшими до нас мозаическими ансамблями (Кахрие Джами, Фетие Джами, церковь св. Апостолов в Салониках), но и рядом небольших мозаических икон. Центром их изготовления был по-прежнему Константинополь, с придворными мастерами которого следует связывать ряд мозаических икон, образующих четкую стилистическую группу. Среди икон этой группы в первую очередь можно назвать две очаровательные парные мозаики в Музее при флорентийском соборе904. Изображенные здесь двенадцать праздников выполнены в том же свободном, живописном, проникнутом сильным движением стиле, как и мозаики Кахрие Джами, с которыми они обнаруживают ближайшее стилистическое родство. Несмотря на крохотные размеры каждой сцены, пространственное построение отличается необычайной ясностью. Такой же характер выдает изящное «Благовещение» в Музее Виктории и Альберта в Лондоне, представляющее несколько видоизмененное повторение аналогичной композиции на одной из флорентинских икон905. В таких мозаических иконах, как «Иоанн Златоуст» в собрании Дембартон Оакс906, «Феодор Стратилат» в Эрмитаже (см. ниже)907, «Пантократор» в Муничипио в Галатине908, «Пантократор» в церкви Петра и Павла в Шимэ909, «Св. Георгий» в Лувре (см. ниже)910 и «Одигитрия» в церкви Санта Мария делла Салуте в Венеции911, даны одиночные фигуры. Формы имеют типичную для XIV века хрупкость и изящество, лица обладают мелкими, тонкими чертами, а их выражение окончательно утратило былую строгость. Столичные мозаические мастерские, выпустившие все эти тончайшие произведения, прекратили, по-видимому, свою деятельность во второй половине XIV века, так как с этого времени мы не встречаем более ни одной первоклассной мозаической иконы912.

Феодор Стратилат. Мозаическая икона первой четверти XIV века. Государственный Эрмитаж, Ленинград

Св. Георгий. Мозаическая икона первой четверти XIV века. Париж, Лувр

Во главе столичных живописных икон первой половины XIV века следует поставить великолепную икону с двенадцатью апостолами в Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве (см. ниже)913. Апостолы изображены в непринужденных, свободных позах, представляющих прямой контраст к неподвижной вертикали фигур на иконах XII века. Их головы склонены в разные стороны, в построении фигур находит себе широкое применение контрапост, развевающиеся одеяния распадаются на мелкие, острые складки. Все это придает иконе неспокойный, динамический ритм. Колористическая гамма базируется на сочетании глубоких синих, желтовато-зеленых, зеленых, темно-зеленых и лиловых тонов, оживленных голубовато-белыми пробелами и эффектно контрастирующих с золотом. Лица моделированы при помощи тонких бликов, наложенных короткими, сочными штрихами. Это тот же прием, который фигурирует в росписях Кахрие Джами и который получил позднее несколько утрированное выражение в новгородских фресках Феофана Грека. Он повторяется также в двух близких друг к другу по стилю иконах «Успения» в Эрмитаже и в Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве914, равно как и на иконах «Богоматерь с Христом»915 и «Благовещение»916 в том же московском музее. Композиции первых двух вещей (см. ниже) выдаются своим беспокойным, живописным характером. Фигуры склоняются к центру, как бы пригибаемые к земле порывом ветра, расположение фигур на различных уровнях вносит в композицию своеобразное оживление. В московской иконе особенно хорош звонкий, светлый колорит: огненно-красные, голубые, зеленовато-желтые, розовато-красные, синие, фиолетовые, темно-лиловые и светло-коричневые тона образуют на редкость чистую гамму красок, свидетельствующую о тонком чувстве цвета автора иконы. Много строже колорит иконы «Богоматерь с Христом» (см. ниже), построенный на сочетании темно-лиловых, светло-коричневых и золотых тонов. Останавливает на себе внимание исключительная глубина выражения лиц Богоматери и Христа, полных грусти и предчувствия грядущих страданий. И здесь блики положены свободными, сочными штрихами. Высокое качество иконы не оставляет сомнения в ее константинопольском происхождении. С Константинополем также связана икона «Благовещение» (см. ниже), выделяющаяся оригинальностью своего композиционного построения, в котором подчеркнут пространственный момент: позади ангела и Марии виднеется балюстрада, за ней стоит обхватившая обеими руками колонну служанка; сложная объемная архитектура увенчана эффектным ярко-красным velum’ом, перекликающимся с красной подушкой и красиво контрастирующим с зелеными, синими и темно-лиловыми одеяниями, с зеленоватой архитектурой и светло-коричневым, покрытым золотой штриховкой, троном. По смелости пространственного решения московская икона может быть сопоставлена лишь с замечательной двухсторонней константинопольской иконой «Богоматерь Психосострия» в Национальном музее в Охриде (ранний XIV век)917. В написанном на обороте «Благовещении» мы находим столь же активное использование объемных форм, которые, как и на московской иконе, остаются мало друг с другом связанными. Такие смелые художественные искания характерны для палеологовского искусства первой трети XIV века. Позднее они постепенно сходят на нет.

Двенадцать апостолов. Икона первой половины XIV века. Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

Успение. Икона первой половины XIV века. Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

Богоматерь с Младенцем. Икона середины XIV века. Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Москва

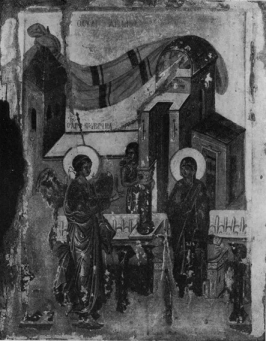

Благовещение. Икона первой половины XIV века. Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

Распятие. Икона первой половины XIV века. Третьяковская галерея, Москва

Иной, более сухой, стиль выдает икона в Эрмитаже, изображающая шесть праздников918. Почти буквально повторяя композицию флорентинской мозаики, эта вещь исполнена в тонкой, миниатюрной технике. В такой же технике написана икона в Британском музее в Лондоне919, представляющая «Благовещение», «Рождество Христово», «Крещение» и «Преображение». Ее египетское происхождение и несколько грубоватое исполнение дают основание думать, что мы имеем здесь провинциальное подражание столичным миниатюрам.

Не позднее первой половины XIV века исполнены были еще две иконы – «Распятие» в Третьяковской галерее920 и «Воскрешение Лазаря» в Русском музее921. Первая из этих вещей (см. выше) фигурировала на юбилейной выставке Андрея Рублева, где она была ошибочно отнесена к XV веку. К сожалению, плохое состояние сохранности иконы затрудняет ее точную датировку. Но свободная живописная композиция и тонкая обработка лиц с помощью сочных бликов и движек указывают на более раннее время. По своему иконографическому изводу и по стилю московская икона очень близка к «Распятию» в кафисме Благовещения на Патмосе922. Здесь мы находим аналогичную многофигурную композицию, со склонившимся к Марии Иоанном, с разрывающими одежды Христа солдатами, с оживленной группой иудеев. По-видимому, прототип этой иконографической редакции сложился, как полагает Хатзидакис, около 1300 года.

Очень индивидуально по миниатюрной манере письма и по рисунку «Воскрешение Лазаря» (см. ниже). Оно выдержано в густой плотной колористической гамме. В одеяниях преобладают темно-синие, темно-лиловые, темно-зеленые и коричневато-лиловые тона, в пейзаже – вишневые и серебристо-зеленые. В эту сумрачную гамму введены лишь два ярких акцента – киноварь плаща Марфы и хитона стоящего около Лазаря юноши. В композиции есть что-то стремительное, беспокойное. Фигура спеленутого Лазаря склонилась навстречу Христу, а этот наклон тела как бы находит себе продолжение в параболе скалы, с ее динамически устремленными влево лещадками. Обратный поток движения от Христа к Лазарю подчеркнут наклонным положением крышки саркофага и лещадками правой скалы. По сравнению с иконами XII века композиция приобрела несоизмеримо более пространственный характер. Размещенные по диагонали саркофаг и его крышка, группа стоящих зрителей позади склонившегося юноши, виднеющееся среди скал здание – все это делает композицию многослойной. В этом плане интересно сравнить изображение той же сцены на эпистилии XII века в Синайском монастыре923. Здесь вся композиция проецируется на плоскости, доминируют спокойные вертикальные и горизонтальные линии, фигуры даны в статичных позах, все уподобляется своеобразной идеограмме, существующей вне времени и вне пространства. Это сопоставление двух памятников, отделенных друг от друга промежутком в сто с лишним лет, ясно нам показывает, в чем заключались новшества палеологовского искусства эпохи его расцвета. К сожалению, последний продолжался недолго. В тетраптихе из Синайского монастыря, написанном на рубеже XIV–XV веков, сцена «Воскрешение Лазаря» трактована гораздо более стереотипно, плоско, сухо924. Все то живое, смелое и непосредственное, что так характерно для ленинградской иконы, уступило здесь место бездушной выверенности всех форм и всех линий.

Воскрешение Лазаря. Икона первой половины XIV века Русский музей, Ленинград

Иконы первой половины XIV века образуют довольно монолитную стилистическую группу. Их отличительная черта – свобода композиционных решений и широкая живописная трактовка формы. В обработке лиц отсутствуют жесткие линии, блики накладываются сочными мазками либо короткими штрихами. Этот утонченный стиль весь проникнут эллинистическими реминисценциями. Его исходной точкой были не непосредственные наблюдения над природой, а заимствованные из античного наследия отдельные мотивы и композиционные формулы, взятые в их наиболее динамичном аспекте. Эта тесная связь с эллинизмом и делает стиль первой половины XIV века глубоко ретроспективным как по формам, так и по общему духу. Он представляет собою логическую параллель к тем «гуманистическим» тенденциям, носителями которых были лучшие умы константинопольского общества. И поэтому глубоко последовательным является факт его зарождения и развития именно на константинопольской почве, где жили и работали такие тончайшие неоэллинисты, как Георгий Пахимер, Феодор Метохит, Никифор Григора и Мануил Фил – автор изящных, написанных в подражание Филострату, Ἐκφράσεις.

Константинопольский стиль первой половины XIV века – порождение новых веяний. В нем нашла себе выражение тяга наиболее культурных кругов византийского общества к более свободному искусству. С 30-х годов в Византии начинается крупнейшее идейное движение, которое бросает открытый вызов «гуманистическому» направлению. Это – исихазм. Возникнув на Афоне, исихазм вобрал в себя все сокровенные учения восточного христианства. Он звал к уединению, к удалению от злого мира, к чистой молитве, к подавлению всех страстей. Под влиянием аскетических исихастских идей начинает складываться новый, более идеалистический стиль. Некогда сильное движение уступает место все большей скованности, живописная трактовка сменяется линейной, лица опять приобретают более строгое выражение. Это позднепалеологовское искусство проникается постепенно духом академической холодности.

Среди икон второй половины XIV столетия имеется семь довольно точно датированных памятников, позволяющих уточнить время написания близких к ним по стилю произведений. Это кипрская икона с изображением Пантократора, двух архангелов, донаторов Мануила и Евфимии и их дочери Марии из церкви Хрисалиниотиссы в Никосии (1356; теперь хранится в Архиепископском дворце)925; икона «Пантократор» (см. ниже), написанная по заказу великого примикирия Иоанна и великого стратопедарха Алексея (1363; Государственный Эрмитаж)926: реликварий деспота Эпира Фомы Прелюбовича (1367–1384; сокровищница собора в Куэнка)927; створка диптиха с изображением припавшей к ногам стоящей Богоматери Марии Палеологины (1367–1384; монастырь Преображения в Метеорах)928; икона «Уверение Фомы» (1367–1384; там же)929; двухсторонняя икона, пожертвованная около 1395 года в монастырь Поганово императрицей Еленой, женою Мануила II Палеолога (Археологический музей в Софии)930 и Высоцкий чин (1387– 1395; Третьяковская галерея и Русский музей)931. При сопоставлении этих вещей с иконами первой половины XIV века становится сразу же ясным, в какой мере усилилась сухость трактовки: формы приобрели большую четкость и вылощенность, вместо сочных бликов лица моделируются при помощи веерообразно расходящихся тонких линий, местами переходящих в сплошную штриховку. Эта графическая манера письма, во многом предвосхищающая стиль XV века, стала складываться, как доказывают вышеназванные датированные иконы и фрагмент росписи церкви Панагии (1341–1372) на острове Халки (Принцевы острова)932, в третьей четверти XIV столетия.

Не подлежит никакому сомнению, что и во второй половине XIV века создавались иконы, во многом еще связанные с живописными традициями раннепалеологовского искусства. К их числу следует отнести изящную икону «Успение» в Эрмитаже (см. ниже)933, отличающуюся особой свежестью красок, тончайшую по исполнению икону «Умиление» с четырнадцатью полуфигурами святых в Эрмитаже (см. ниже)934 и икону «Благовещение» в Третьяковской галерее в Москве (см. ниже)935. Последняя вещь выдается замечательным равновесием масс. Фантастические сооружения, как бы служащие обрамлением для легких изящных фигур, образуют вместе с ними неразрывное, проникнутое единым ритмом композиционное целое. Хотя и не исключена возможность, что икона «Благовещение» была исполнена на русской почве, тем не менее она выдает настолько большую близость к константинопольским образцам, что ее включение в группу чисто греческих икон является вполне правомерным.

С этим же этапом в развитии византийской живописи следует связывать и высокую по качеству икону так называемой «Пименовской Богоматери» в Третьяковской галерее (см. ниже)936. По преданию, эта икона была привезена митрополитом Пименом из Константинополя, куда он ездил в 1379–1381, 1388 и 1389 годах937. Если он действительно привез греческую икону на Русь, то это могло произойти, учитывая бурную биографию Пимена, лишь по возвращении его из первой поездки. Но тут возникает вопрос – не мог ли он приобрести более старую икону? По свободе композиционного построения, по необычности положения тела Христа, по живописной трактовке его лика икона явно тяготеет к памятникам первой половины XIV века (ср., например, икону «Богоматерь Перивлепта» в Национальном музее в Охриде и мозаику темплона в Кахрие Джами)938. Но система высветления на лице Богоматери указывает на третью четверть XIV века. Вероятно, автором иконы был уже пожилой мастер, принадлежавший к старшему поколению, которое еще не порвало с живописными традициями первой половины века. Очень красив колорит иконы, сочетающий плотные коричневато-вишневые тона с более легкими и светлыми – белый чепец, синий рукав одеяния, золотистая охра хитона и киноварный свиток. В свободно написанных лицах энергичные высветления с розоватой подрумянкой контрастируют с зелеными тенями. По общему своему характеру икона «Пименовская Богоматерь» настолько индивидуальна, что она несколько выпадает из основной линии развития столичной живописи.

Пнатократор. 1363 год. Икона в Государственном Эрмитаже. Ленинград

Успение. Икона второй половины XIV века. Государственный Эрмитаж, Ленинград

Умиление с полуфигурами святых. Икона 70-х годов XIV века. Государственный Эрмитаж, Ленинград

Благовещение. Икона второй половины XIV века. Третьяковская галерея, Москва

Богоматерь Пименовская, икона третьей четверти XIV века. Третьяковская галерея, Москва

Григорий Палама. Икона последней четверти XIV века. Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

Богоматерь Перивлепта. Икона последней четверти XIV века. Музей в Троице-Сергиевой лавре

Пантократор. Икона первой половины XV века. Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

Троица. Панагия первой половины XV века. Национальный музей, Флоренция

В константинопольских иконах позднего XIV – первой половины XV века, иллюстрирующих заключительный этап в эволюции византийской живописи, намечается уже полный разрыв с живописными традициями раннепалеологовского искусства. Здесь ясно выступает та специфически иконописная манера, которая целиком определила стиль позднейших итало-греческих и критских писем. Композиции выдаются большой сдержанностью, всюду доминирует тонкая, графическая линия, лики приобретают особую сухость и строгость, в обработке карнации все чаще применяется новый прием сплошной заливки освещенных мест светлой краской, путем постепенного усиления тона незаметно переходящей в тень (так называемая «плавь» русских иконописцев). Этот последний прием выкристаллизовался из веерообразной штриховки, в результате слияния становившихся все более тонкими и частыми линий.

На иконе с изображением знаменитого участника исихастских споров архиепископа фессалоникского Григория Паламы (1296–1360; см. выше)939 наблюдается еще относительно большая свобода в расположении линий, при помощи которых моделирована карнация, что сближает эту икону с «Пантократором» от 1363 года, позволяя ее датировать не позднее последней четверти XIV века. Более сухую трактовку мы находим в великолепной «Богоматери Перивлепте» из ризницы Троице-Сергиевой лавры (см. выше), которую В.И. Антонова склонна приписывать иеромонаху Игнатию Греку940. Даже если не отождествлять этот образ с иконой «Тихвинская Богоматерь» от 1383 года, несомненным остается факт его принадлежности греческому мастеру, и притом такому, который прошел константинопольскую выучку. Плотное письмо с сухими четкими движками очень близко напоминает трактовку лика Богоматери на реликварии в Куэнка (1367–1384)941, что служит солидной точкой опоры для датировки этой вещи. В монументальной иконе «Пантократор» из Музея изобразительных искусств в Москве (см. выше)942, возникшей не ранее первой половины XV века, бросается в глаза дальнейшее усиление графической сухости трактовки: линии утратили характер живописных бликов, превратившись в тончайшую паутину едва заметных, почти сливающихся штрихов. Логическое завершение этого процесса можно изучить на примере икон первой половины XV века: изящной маленькой панагии с изображением Троицы (см. выше) из собрания Карран в Национальном музее во Флоренции943 и трех хранящихся в Эрмитаже икон – несколько суровой по своему колориту «Троицы»944, замечательного строгостью своих форм и редкой красотою рисунка «Сошествия во ад» (см. ниже)945 и «Рождества Иоанна Предтечи»946, чьи сияющие краски мало чем отличаются по своей силе и интенсивности от палитры нидерландских мастеров (середина XV века).

Сошествие во ад. Икона второй четверти XV века. Государственный Эрмитаж, Ленинград

Константинопольские иконы первой половины XV века ясно показывают, до какого окостенения линейной системы дошла столичная живопись на последнем этапе своего развития. В этом сухом, графическом стиле, несущем на себе печать академической зализанности, в палеологовскую эпоху исполнялось огромное количество икон на христианском Востоке, большинство которых скрывается под вековыми слоями пыли и многочисленными записями. Стиль позднепалеологовской столичной живописи был занесен в Италию, где он лег в основу художественной манеры так называемых итало-греческих икон, исполненных уже на итальянской почве и обычно произвольно смешиваемых всеми исследователями как с чисто греческими, так и с критскими иконами. Позднее этот стиль проник и на Крит, постепенно выродившись здесь в эклектическое, глубоко упадочное явление947.

Иоанн Предтеча в пустыне. Икона последней четверти XIV века. Исторический музей, Москва

Иоанн Предтеча из деисусного чина. Икона второй половины XIV века. Государственный Эрмитаж, Ленинград

Воскрешение Лазаря. Икона XV века. Русский музей, Ленинград

* * *

Примечания

Впервые опубликовано на английском языке в 1937 году: V. Lasагеff. Byzantine Ikons of the Fourteenth and Fifteenth Centuries.–«The Burlington Magazine», LXXI, 1937, p. 249–261. Для настоящего издания статья существенно переработана и дополнена новыми материалами

[G. et M. Sotiriou. Icônes du Mont Sinaï, I. Planches; II. Texte. Athènes, 1956–1958].

K. Weitzmann. Thirteenth Century Grader Icons on Mount Sinai. – «The Art Bulletin», XLV. 1963 p. 179–202; i d. Eine spӓtkomnenischen Verkündieuncsikone des Sinai und die zweite byzantinische Welle des 12. Jahrhunderts. – «Festschrift Herbert von Einem». Berlin, 1965, S. 299–312; i d. Icon Painting in the Crusader Kingdom. – «Dumbarton Oaks Papers», No. 20 Washington, 1966, p. 51–83; i d An Encaustic Icon with the Prophet Elijah at Mount sinai. – «Mélanges offerts à Michalowski». Warszawa, 1966, p. 713 f d. Eine vorikonoklastische Ikone des Sinai mit der Darstellung des Chairete. – «Tortulae. Studien zu altchristlichen und byzantinischen Monumenten». Freiburg in Br. 1960 («Römische Quartalschnft für ckrjsthohe Altertumkunde und Kirohengeschichte», Suppl. H. do , S. 317–325; «Frühen Ikonen. Sinai, Gnechenland. Bulgarien, Jougoslawien». Wien – München, 1965, S. IX–XX и другие. Большой научной заслугой проф. Вейцмана является открытие ряда новых ранних энкаустических икон и выделение в особую стилистическую группу икон, выполненных в обслуживавших крестоносцев мастерских].

[S. Radojčić. Die serbische Ikonenmalerei vom 12. Jahrhundert bis zum Jahre 1459. – Jahtbuch der Österreichischen byzantinischen Gesellschaft», V, 1956 S 61–84; i d. Icônes de Serbie et de Macédoine. Zagreb, 1961; Icônes de Yougoslavie. Texte et catalogue V. Djurić. Avant – propos S. Radojčić. Belgrade, 1961; «Frühe Ikonen», S. LIX–LXXIII, Taf. 157–220 (текст проф. Радойчича)].

M. Chatzidakis. L’icône byzantine «Saggi e memorie di storia dell arte», 2. Venezia, 1959, p. 11–40; «L’art byzantin, art européen. 9’ème exposition du Conseil de l’Europe». Athènes, 1964, p. 229–289 (текст проф. Ксингопулоса); «Frühe Ikonen», S XXIII–XL, Taf. 37–96 (текст проф. Хатзидакиса)].

[С. Радоjчић. Уметнички споменици манастара Хиландара, – «Српска Академща наука. Збориик радова», књ. XLIV. Византолошки институт, књ. 3. Београд, 1955, стр. 163–194; М. Chatzidakis. L’icône byzantine, p. 11–40].

А.С. Уваров. Сборник мелких трудов, т. 1. М„ 1910, стр. 42–43; Н.П. Лихачев. Материалы для истории русского иконописания. Атлас, ч. 1. СПб., 1906, табл. IV; O.M. Dallon. Byzantine Art and Archaeology. Oxford, 1911, p. 432; G. Millet. Recherches sur l’iconographie de l’évangile aux XIV-e, XV-e et XVI-e siècle. Paris, 1916, Index, s. v. Florence, Opera del Duomo, p. 759–760; Д.В. Айналов. Византийская живопись XIV столетия. Пгр., 1917, стр. 72–78; O. Wulff, M. Alpatoff. Denkmäler der Ikonenmalerei. Hellerau bei Dresden, 1925, S. 110–114, 270; Ch. Diehl. Manuel d’art byzantin, II. Paris, 1926, p. 563–565; [D. Talbot Rice Arte di Bisanzio. Firenze, 1959, p. 105, tav. XXXVI–XXXVII]. Мозаики были пожертвованы церкви Сан Джованни в 1394 году Николеттой да Гриони – вдовой кувикулярия византийского императора Иоанна Кантакузина, низвергнутого с престола в 1354 году. Этим самым доказывается их константинопольское происхождение. Д.В. Айналов привел ряд убедительных аналогий с мозаиками Кахрие Джами. Зато его попытку вскрыть здесь следы западного влияния следует признать неудавшейся. Для «Рождества Христова» ср. аналогичную композицию в Кахрие Джами, для фигуры Богоматери из «Благовещения» – фигуру Марии из сцены «Переписи» (там же), для трактовки одеяния Симеона из «Сретения» – повернувшуюся спиною к зрителю женскую фигуру из сцены «Избиение младенцев» (там же). Флорентинские мозаические иконы были исполнены в первой четверти XIV века.

A. Darcel. Arts industriels de l’antiquité et du Moyen Âge. Les mosaïques, II. – «Gazette des Beaux Arts», I, 1859, p. 157, 161–162; Ch. Bayet. L’art byzantin, fig. 44; O.M. Dalton. Byzantine Art and Archaeology, p. 432; i d. East Christian Art. Oxford, 1925, p. 265; Д.В. Айналов. Византийская живопись XIV столетия, стр. 78–79; O. Wulff, M. Alpatoff. Denkmӓler der Ikonenmalerei, S, 108–110, 269–270; Ch. Diehl. Manuel d’art byzantin, II, p. 870; D. Talbot Rice. New Light on Byzantine Portative Mosaics. – «Apollo», XVIII, 1933, No. 106 (October), p. 266, fig. IV; [i d. Arte di Bisanzio, p. 105–106, tav. XXXVIII; J. Beckwith. The Art of Constantinople. An Introduction to Byzantine Art, 330–1453. London, 1961, p. 137, fig. 181]. Икона вышла из той же мастерской, что и обе мозаические иконы во Флоренции.

Д. Айналов. Византийские памятники Афона. – «Византийский временник», т. VI. СПб., 1899, стр. 75–78, табл. XI; Н.П. Кондаков. Памятники христианского искусства на Афоне. СПб., 1902, стр. 116–117; A. Muñoz. L’art byzantin à l’exposition de Grottaferrata. Rome, 1906, p. 170, tav. Ill; О. M. Dalton. Byzantine Art and Archaeology, p. 434; O. Wulff, M. Alpatoff. Denkmӓler der Ikonenmalerei, S. 61–62, 261; Ch. Diehl. Manuel d’art byzantin, II, p. 566; D. Talbot Rice. New Light on Byzantine Portative Mosaics, p. 266, fig. IV; [O. Demus. Two Palaeologan Mosaic Icons in the Dumbarton Oaks Collection. – «Dumbarton Oaks Papers», No. 14. Washington, 1960, p. 110–119, fig. 22–23; «L’art byzantin, art européen», No. 169]. Из Ватопеда. Приписываемая обычно XII веку, икона в действительности возникла не ранее XIV века. В памятниках XI–XII веков (например, Cod. Paris, gr. 550, мозаики св. Софии Киевской, Палатинской капеллы и Чефалу) тип Иоанна Златоуста отличается несравненно большей строгостью. На XIV век указывают не только мелкие черты лица и его мягкое выражение, но и такая деталь, как асимметричная грушеобразная форма головы (ср. изображение Златоуста на иконе «Умиление» XIV века в Эрмитаже).

A. Darcel. La collection Basilewsky. Paris, 1874, p. 25; G. Schlumberger. L’Epopée byzantin, I. Paris, 1896, p. 309; О. M. Dalton. Byzantine Art and Archaeology, p. 433; Ch. Diehl. Manuel d’art byzantin, II, p. 565; [J. Beckwith. The Art of Constantinople, p. 137; А.В. Банк. Византийское искусство в собраниях Советского Союза. Л. – М., 1966, рис. 250]. Диль, Далтон и Дарсель не датируют иконы, Шлюмберже относит ее совершенно произвольно к X–XI векам. Для типа лица ср. роспись в Пече (V. Petkovic. La peinture serbe au Moyen Âge, I. Beograd, 1930, pl. 67 b).

G. Castelfranco. Opere d’arte in Puglia. – «Bolletino d’Arte», 1927, VII, p. 289–293, fig. 1, 2; V. Lasareff. Duccio and Thirteenth Century Greek Icons. – «The Burlington Magazine», LIX, 1931, October, p. 159; [«L’art byzantin, art européen», No. 164]. Тип Христа выдает большое сходство с Пантократором в куполе из Кахрие Джами. Не исключена возможность, что икона возникла в самом конце XIII века.

W.H. Wealeet J. Maes. Instrumenta ecclesiastica. Choix d’objets d’art etc. exposés à Malin, 1864. Bruxelles, 1867, pl. IV, No. 54; O.M. Dalton. Byzantine Art and Archaeology, p. 432; [ J. Beckwith. The Art of Constantinople, p. 138; «L art byzantin, art europeen», No 166]. Подарок папы Сикста IV. Сильно пострадавшая от времени икона возникла в начале XIV века, в пользу чего говорит сходство типа Христа с купольными мозаиками в Кахрие Джами и Фетие Джами, изображающими Пантократора.

L. Courajod. Статья в журнале «Gazette des Beaux-Arts», XXVIII, 1883, р. 205–206; L. Courajodet E. Molinier. Donation du Baron Davulier. Paris, 1885, No 274; E. Muntz. – «Bulletin Monumental», 52, 1886, p. 225; G. Schlumberger. Nicéphore Phocas, p. 415; O.M. Dalton. Byzantine Art and Archaeology, p. 432; Ch. Diehl. Manuel d’art byzantin, II, p. 565; [«L’art byzantin, art européen». No 170]. Куплена во Флоренции. Далтон и Диль датируют икону XIII веком, что представляется мне слишком ранней датировкой. Икона была исполнена в первой четверти XIV века. Для типа коня ср. мозаики Кахрие Джами («Волхвы перед Иродом» и фрагмент «Бегства в Египет»).

J. Durand. – «Annales archéologiques», XXI, p. 102; O. Dalton. Byzantine Art and Archaeology, p. 432; G. Lorenzetti. Venezia e il suo estuario. Milano, 1926, p. 502; D. Talbot Rice. New Light on Byzantine Portative Mosaics, p. 265–266, fig. 1; [O. Demus. Two Palaeologan Mosaic Icons in the Dumbarton Oaks Collection, p. 94]. На обороте имеется поздняя и, без сомнения, апокрифическая надпись, приписывающая икону некоему Феодосию, который ее якобы исполнил в 1115 году. В надписи также упоминается, что икона была подарена императору Мануилу I (1143–1180) и что она хранилась в св. Софии. В церковь Санта Мариа делла Салуте икона была пожертвована патрицием Маттео Бон в XVII веке. Против свидетельства надписи, совершенно необычной для византийских памятников, решительно говорит стиль иконы, указывающий на XIV век как время ее исполнения.

Упоминаемая Барбье де Монто (X. Barbier de Montau t. – «Revue de l’art chrétien», 1874, p. 152) и Далтоном (O.M. Dalton. Byzantine Art and Archaeology, p. 432) мозаическая икона в Палаццо Боргезе в Риме, изображавшая Богоматерь с апостолами и приписываемая XIV веку, не была мною обнаружена в этом музее. [За последние десятилетия были открыты и опубликованы еще шесть мозаических икон XIV века, существенно не меняющих нашего представления о ходе развития византийской живописи палеологовского времени. См. V. Lazarev. Storia della pittura bizantina. Torino, 1967, p. 368, 414. Ср. также: Е.C. Овчинникова. Миниатюрная мозаика из собрания Государственного Исторического музея. – «Византийский временник», т. XXVIII. М., 1968, стр. 207–224; В. Филатов. Портативная мозаика «Св. Николай» Киевского музея.– Там же, т. XXX. М., 1969, стр. 226–232, рис. 1–3].

П.П. Муратов. Русская живопись до середины XVII века. – В книге: Игорь Грабарь. История русского искусства, т. VI. М., б. г., стр. 121–124, табл. XI; O. Wulff, M. Alpatoff. Denkmӓler der Ikonenmalerei, S. 114–116, 270; P. Mouratoff. La peinture byzantine. Paris, 1928, p. 127, pl. CLXXII (с неверной датировкой XII веком); [J. Myslivec. Ikona. Praga, 1947, табл. 1; W. Felicetti-Liebenfels. Geschichte der byzantinischen Ikonenmalerei. Olten – I.ausanne, 1956, S. 85–86, Taf. 104 B; D. Talbot Rice. Arte di Bisanzio, p. 104, tav. XXXV; J. Beckwith. The Art of Constantinople, p. 142–143, fig. 191]. Для трактовки одеяния ср. мозаики Кахрие Джами (апостолы Петр и Павел и группа апостолов в сцене «Исцеление больных Христом»), для трактовки лиц – фрески пареклесия там же (особенно голова неизвестного бородатого святого).

П.П. Муратов. Русская живопись до середины XVII века, стр. 186,192; O. Wulff, M. Alpatoff. Denkmӓler der Ikonenmalerei, S. 116–117, 271; [J. Beckwith. The Art of Constantinople, p. 144; А.В. Банк. Византийское искусство в собраниях Советского Союза, рис. 258–259. Ср. недавно открытую композицию в Кахрие Джами: P. Underwood. The Karije Djami, vol. 2. New York, 1966 pl. 320–327].

Н.П. Лихачев. Историческое значение итало-греческой иконописи. СПб., 1911, стр. 20. [По свободному положению младенца икона близка к иконе в Национальном музее в Охриде. См. S. Radojčić. Icônes de Serbie et de Macédoine, No. 37; V. Djurić. Icônes de Yougoslavie, No. 18, pl. XXVIII].

Икона сильно пострадала в своей нижней части. Зато неповрежденная живопись находится в прекрасном состоянии сохранности [J. Beckwith. The Art of Constantinople, p. 144; А.В. Банк. Византийское искусство в собраниях Советского Союза, рис. 256–257].

[S. Radojčić. Icônes de Serbie et de Macédonie, No. 18, 19, 21, 23; V. Djurić. Icônes de Yougoslavie, No. 14, pl. XIX–XXI].

Н.П. Сычев. Древлехранилище памятников иконописи и церковной старины при... Русском музее. «Старые годы», 1916, январь – февраль, стр. 9; [А.В. Банк. Византийское искусство в собраниях Советского Союза, рис. 262, 263]. Икона сильно пострадала от времени. Она является створкой складня.

O.M. Dalton. Notes on Various Works of Art. – «The Burlington Magazine», XIV, 1909, p. 230, 234, 235, 236; id. Byzantine Art and Archaeology, p. 319; Д.В. Айналов. Византийская живопись XIV столетия, стр. 79–81; G. Millet. Recherches l’iconographie de l’évangile..., Index, s. v. Londres, p. 731. Икона происходит из монастыря Богоматери около озера Натрон в Египте. Датировка Далтона XIII веком представляется мне слишком ранней. Икона была написана, как правильно отметил Д.В. Айналов, не раньше XIV века.

Н.П. Кондаков. Лицевой иконописный подлинник, т. I. Иконография Господа бога и Спаса нашего Иисуса Христа. СПб., 1905, рис. 116 (икона воспроизведена в записанном виде); Ю.А. Олсуфьев. Дополнение II к описи икон Троице-Сергиевой лавры. Сергиев, 1925, стр. 5; [«Выставка, посвященная шестисотлетнему юбилею Андрея Рублева». М., 1960, № 49; В.И. Антонова, Н.Е. Мнева. Каталог древнерусской живописи Государственной Третьяковской галереи, т. I. М., 1963, № 330, рис. 249. Происходит из Гефсиманского скита Троице-Сергиевой лавры, куда была привезена с Афона А.Н. Муравьевым. Икона была вставлена в деревянный киот с надписью почерком XIX века: «Икона сия с Афонской горы из келии патриарха Иеремии, жившего на покое в 1550 году». Икона была расчищена в 1937 году И.В. Овчинниковым, который сохранил позднейшие записи на местах полной утраты первоначальной живописи].

[Икона публикуется впервые. Происходит из собрания Н.С. Большакова, у которого была приобретена в 1912 году. Икона является врезком в позднюю русскую икону. В нижней части и с обеих сторон имеются надставки с новой живописью. Икона местами освежена, что привело к усилению каллиграфичности письма. Мне неизвестна ни одна близкая стилистическая аналогия к этой вещи. Единственно, что можно утверждать с достоверностью,– это ее принадлежность к эпохе расцвета палеологовского искусства, не позднее середины XIV века].

[«L’art byzantin, art européen», No. 185 (текст Ксингопулоса); «Frühe Ikonen», S. XXXIII–XXXIV, Taf. 67 (текст Хатзидакиса). Ксингопулос датирует икону началом XIV века и правильно сближает ее по стилю с серией праздников из церкви Перивлепты в Охриде (V. Djurić. Icônes de Yougoslavie, No. 9–19, pl. XI–XVI)].

[«Frühe Ikonen», S. XIV, Taf. 25 (текст Вейцмана)].

[G. et M. Sotiriou. Op. cit., I, fig. 208–212; II. p. 189–190].

D. Talbot Rice. – В журнале «The London Illustrated News», August 11, London, 1934, p. 222; [i d. The Icons of Cyprus. London, 1937, p. 195–196. pl. I, IX, X; «L’art byzantin, art européen», No. 207; «Frühe Ikonen», Taf. 70].

Н.П. Кондаков. Изображение русской княжеской семьи в миниатюрах XI века. СПб., 1906, стр. 76–77; его же. Лицевой иконописный подлинник, т. I. Иконография... Иисуса Христа, стр. 80, 84, табл. 3 (с неверной датировкой XV веком); G. Millet. Dedicacae d’icone. – «Byzantinische Zeitschrift», Bd. XV, H. 3–4, 1906, S. 618–619; П.П. Муратов. Русская живопись до середины XVII века, стр. 186–193; Н.П. Сычев. Древлехранилище памятников иконописи и церковной старины, стр. 8; Ch. Diehl. Manuel d’art byzantin, II, p. 867; [J. Lemerle. Sur la date d’une icone byzantine. – «Cahiers archéologiques», II. Paris, 1947, p. 129–132; А. Банк. Письмо в редакцию. – «Византийский временник», т. VII. М., 1953, стр. 317–318; её же. Византийское искусство в собраниях Советского Союза, рис. 265–269]. Как доказал Милле, в нарфике монастыря Пантократора на Афоне, освященного в 1363 году, находилась фреска с той же надписью, какая фигурирует на иконе. Так как заказчики иконы, один из которых изображен в ее нижнем правом углу, были родственниками царской семьи, то есть все основания связывать ее с константинопольской школой, что не исключает, однако, возможности возникновения иконы на Афоне, куда нередко заезжали столичные мастера. [Эрмитажная икона очень близка по стилю к одновременным с нею иконам Пантократора в церкви св. Ферапонта в Митиленах на Лесбосе и в монастыре Пантократора на Афоне. См. «L’art byzantin, art européen», No. 200, 201; «Frühe Ikonen», Taf. 71].

G. Ostrogorsky und Ph. Schweinfurth. Das Reliquiar der Despoten von Epirus. – «Seminarium Kondakovianum», IV. Prague, 1931, S. 165–172, Taf. V, VI; [«L’art byzantin, art européen», No. 212; V. Lazarev. Storia della pittura bizantina, p. 375, 417, nota 84 (с указанием всей новой литературы)].

[«L’art byzantin, art européen», No. 211 (с указанием литературы). Стоящая Богоматерь с младенцем, дана в том же иконографическом типе, как и пареликварии в Куэнка].

[«L’art byzantin, art européen», No. 193; «Frühe Ikonen», Taf. 73. Как доказал Ксингопулос, среди апостолов левой группы представлены Фома Прелюбович и его супруга Мария Палеологина].

[T. Gerasimov. L’icone bilatérale de Poganovo. – «Cahiers archéologiques», X. Paris, 1959, p. 279–288; A. Grabar. A propos d’une icone byzantine du XIV siècle au Musée de Sofia. – Ibid., p. 289–304; A. Xyngopoulos. Sur l’icone bilatérale de Poganovo. – Ibid., XII. Paris, 1962, p. 341–350; A. Grabar. Nouvelles recherches sur l’ icone bilatérale de Poganovo. – Ibid., p. 363–372; «Frühe Ikonen», Taf. 102–105].

[В. Лазарев. Новые памятники византийской живописи XIV века, I. Высоцкий чин. –«Византийский временник», т. IV. М., 1951, стр. 122–132; В.И. Антонова, Н.Е. Мнева. Каталог древнерусской живописи, т. I, № 329; А.В. Банк. Византийское искусство в собраниях Советского Союза, рис. 273–275].

См. H. Židkov. Über ein Freskenfragment in der Panaghia-Kirche auf der Insel Chalki. – «Byzantinisch-neugriechische Jahrbücher», Bd. VI (1927–1928), H. 3–4, 1928, S. 521–528, Abb. 1.

Для типа Христа сравни «Пантократора» от 1363 года в Эрмитаже. Сочно написанные головы восходят к живописным традициям первой половины XIV века. Наиболее вероятным временем исполнения иконы является третья четверть XIV века. [По манере письма икона очень близка к «Уверению Фомы» в монастыре Преображения в Метеорах (см. прим. 31)].

Н.П. Кондаков. Иконография Богоматери, т. II. СПб., 1914, стр. 264; O. Wulff, M. Alpatoff. Denkmӓler der Ikonenmalerei, S. 120–122, 272–273; [А.В. Банк. Византийское искусство в собраниях Советского Союза, рис. 260, 261]. Н.П. Кондаков приписывает икону итало-критской школе, против чего решительно говорит ее стиль, без сомнения, связанный с Константинополем. [По стилю икона близка к иконе Марии Палеологины в Метеорах, что позволяет ее датировать 70-ми годами XIV века (см. прим. 30)].

M. Alpatoff. Eine Verkündigungsikone aus der Palӓologenepoche. – «Byzantinische Zeitschrift», Bd. XXV, H. 3–4, S. 347–357; O. Wulff, M. Alpatoff. Denkmӓler der Ikonenmalerei, S. 118–120, 271–272; [«СССР. Древние русские иконы». Нью-Йорк, ЮНЕСКО, 1958, стр. 10,23, табл. XX; В.И. Антонова, Н.Е. Мнева. Каталог древнерусской живописи, т. I, № 219]. Для фигур ангела и Марии и архитектурных типов зданий ср. икону Благовещения в Национальном музее в Охриде и фрески Перивлепты и Пантанассы в Мистре («Благовещение»). В иконе, отличающейся необычайной тонкостью исполнения, еще очень сильны пережитки стиля первой половины XIV века.

[«Edinburgh International Festival. 1958. Masterpieces of Byzantine Art». Director: David Talbot Rice. Edinburgh, 1958, No. 223; D. Talbot Rice. Arte di Bisanzio, tav. XXXIV, XXXV; В.И. Антонова, Н.Е. Мнева. Каталог древнерусской живописи, т. I, № 327 (с указанием более старой литературы)].

[Е. Е. Голубинский. История русской церкви, т. II, первая половина. М., 1900, стр. 247–260].

[«Frühe Ikonen», Taf. 171; P. Underwood. The Karye Djami, vol. II, pl. 330].

Так как Григорий Палама был причислен константинопольским собором 1368 года к лику святых, то эта дата служит terminus post quem для возникновения иконы. [Вероятно, последняя была написана в 70–80-х годах XIV века, но ни в коем случае не в конце XV века, как считает А.В. Банк].

[В.И. Антонова. Неизвестный художник Московской Руси Игнатий Грек по письменным источникам. – «Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР», т. XIV. М. – Л., 1958, стр. 569– 572].

[«Frühe Ikonen», Taf. 196].

Из собрания И.С. Остроухова. [Для трактовки лица и рук ср. икону Пантократора от 1393–1394 годов, написанную митрополитом Иоанном Зографом («Frühe Ikonen», Taf. 189 – Художественная галерея в Скопье)].

Н.П. Кондаков. Иконография Богоматери. Связи греческой и русской иконописи с итальянскою живописью раннего Возрождения. СПб., 1911, стр. 121; [L. Marcucci. Gallerie Nazionale di Firenze. I dipinti toscani del secolo XIII, scuole bizantine e russe del secolo XII al secolo XVIII. Roma, 1958, fig. 27].

Сборник «Русская икона», I. СПб., 1914, стр. 7, 31 и табл.; Д.В. Айналов. Византийская живопись XIV столетия, стр. 90–91; Ch. Diehl. Manuel d’art byzantin, II, p. 867; [W. Felicetti-Liebenfels. Op. cit., S. 103, Taf. 136 B; А.В. Банк. Византийское искусство в собраниях Советского Союза, рис. 276, 277]. Д.В. Айналов первым поставил икону в связь с константинопольской школой. Его датировка иконы эпохой Иоанна Кантакузина представляется мне слишком ранней. [Ср. икону Троицы в Музее Бенаки в Афинах: «Frühe Ikonen», Taf. 78, 79].

Н.П. Лихачев. Материалы по истории русской иконописи, ч. I, № 108; П.П. Муратов. Русская живопись до середины XVII века, стр. 77; Ch. Diehl. Manuel d’art byzantin, II, p. 867; Ph. Schweinfurth. Geschichte der russischen Malerei im Mittelalter. Haag, 1930, S. 149; [А.В. Банк. Византийское искусство в собраниях Советского Союза, рис. 296, 297]. Швейнфурт приписывает икону критской школе XV–XVI веков, что решительно опровергается ее стилем, не имеющим ничего общего с критскими письмами. Икона является бесспорной и притом одной из лучших работ константинопольской школы. Для типа Евы ср. Анну на фреске Пантанассы, для Крестителя – стоящую позади Христа фигуру в сцене «Исцеление Лазаря», там же.

Сборник «Русская икона», I, стр. 10, 11, 28–29 и табл.; Д.В. Айналов. Византийская живопись XIV столетия, стр. 167–168; Ch. Diehl. Manuel d’art byzantin, II, p. 867; [W. Felicetti-Liebenfels. Op. cit., S. 97, Taf. 126 B; А.В. Банк. Византийское искусство в собраниях Советского Союза, рис. 296, 297]. В иконе совершенно отсутствуют итальянские влияния, которые здесь усматривал Д.В. Айналов. Для отдельных деталей композиции ср. сербскую фреску в Пече («Рождество Богоматери»), фреску в Перивлепте («Рождество Богоматери») и особенно икону «Рождество Богоматери» в Баварском Национальном музее в Мюнхене. Для трактовки лица Захарии ср. голову молящегося перед жезлами первосвященника в Перивлепте.

[В послевоенные годы в музеях СССР всплыло еще несколько интересных икон XIV–XV веков, о которых хотелось бы сказать несколько слов. Первая из них – «Иоанн Предтеча» в московском Историческом музее (см. выше). Несмотря на сильное повреждение дерева и фона, живопись в наиболее ответственных частях хорошо сохранилась. Очень тонкая византийская работа, не позднее последней четверти XIV века. Для иконографии ср. икону Иоанна Предтечи на Синае (G. et M. Sotiriou. Op. cit., I, fig. 86; II, p. 98–99). Вторая икона, которую уже знал Н.П. Кондаков, – «Иоанн Предтеча» в Эрмитаже (см. выше; см. А.В. Банк. Византийское искусство в собраниях Советского Союза, рис. 264). Икона, необычная по цвету и жесткой и неритмичной трактовке плаща, несомненно входила в состав полуфигурной деисусной композиции, на что указывают ее размеры (87,5x66 см). Сильно стилизованные линии в разделке лица находят себе ближайшие стилистические аналогии на иконе Предтечи из дечанского иконостаса (около 1350 года; см. S. Radojčićc. Icônes de Serbie et de Macédoine, No. 40, 41). Тип лица близок к иконе с изображением Деисуса на Синае (поздний XIV век; см. G. et M. Sotiriou. Op. cit., I, fig. 219). Вероятно, македонская либо южнославянская работа второй половины XIV века. Третья икона –«Воскрешение Лазаря» в Русском музее (см. выше). Эту вещь следует датировать уже XV веком, хотя в ее манере письма (особенно ликов) еще много пережитков живописной манеры XIV столетия. По своей иконографической редакции икона Русского музея близка к более поздней иконе, второй половины XV века, в Эшмолиан Мьюзиум в Оксфорде (G. Mathew. Byzantine Painting. London, s. a., в серии «The Faber Gallery of Oriental Art», pl. 10; «L’art byzantin, art européen», No. 181). Еще две иконы («Деисус» и «Косьма и Дамиан» в Третьяковской галерее) не представляют художественного интереса, являясь работами посредственных греческих мастеров конца XIV и позднего XV веков. См. В.И. Антонова, Н.Е. Мнева. Каталог древнерусской живописи, т. I, № 333, 335].