Фрески Кастельсеприо112

Среди открытий последних лет в области византийского искусства едва ли не самым примечательным является расчистка в 1944 году фресок Кастельсеприо. Эти фрески не только выдаются своим исключительно высоким качеством, но их открытие поднимает ряд важнейших для истории византийского искусства вопросов, от того или иного решения которых во многом зависит правильное понимание хода развития всей средневековой живописи. В зарубежном искусствоведении, при определении исторического места фресок Кастельсеприо, наметились две исключающие одна другую точки зрения: если одни исследователи рассматривают их как произведения доиконоборческой эпохи и относят к VI – началу VIII века113, то другие приурочивают эти фрески к IX либо к X веку, к эпохе так называемого «македонского ренессанса»114.

Ниже читатель найдет предлагаемое нами решение этого вопроса.

Фрески, открытые итальянским ученым Де Капитани д’Ардзаго, украшают небольшую церковь Санта Мария, расположенную в селении Кастельсеприо, в 45 км к северо-западу от Милана. В плане своем церковь имеет архаическую форму триконха. Интересующие нас фрески, долгие столетия скрывавшиеся под росписью XV века, находятся в восточной апсиде (см. ниже) и на внутренней стене триумфальной арки, прилегающей к апсиде (см. ниже). Эта арка почти наглухо отделяет апсиду от корабля, так что входящий в апсиду попадает в изолированную камеру, все стены которой были в свое время покрыты росписями. Фрески идут в три ряда, высотою примерно в 1,5 м: два верхних ряда заполнены сценами из детства Христа, нижний ряд оформлен в виде декоративного фриза, состоящего из пологих арок с занавесками; над арками тянется изображенное в перспективе кассетированное перекрытие, а над ним идет круглая балка, обвитая лентой. К сожалению, нижняя часть росписи почти целиком утрачена: сохранились лишь фрагменты архитектурной декорации и остатки престола с евангелием в центре (см. ниже).

Церковь Санта Мария в Кастельсеприо. Схема росписи апсиды (левая сторона)

Церковь Санта Мария в Кастельсеприо. Схема росписи апсиды (правая сторона)

Церковь Санта Мария в Кастельсеприо. Схема росписи нижней части апсиды (середина и правая сторона)

Церковь Санта Мария в Кастельсеприо. Схема росписи внутренней стороны триумфальной арки

Верхний ряд состоит из следующих сцен (слева направо): «Благовещение» и «Посещение Елизаветы Марией» (см. ниже), «Испытание Марии водою обличения» (см. ниже), «Сон Иосифа», «Путешествие в Вифлеем » (см. ниже).

Благовещение и посещение Елизаветы Марией. Фреска в церкви Санта Мария в Кастельсеприо

Испытание Марии водою обличения. Фреска в церкви Санта Мария в Кастельсеприо

Путешествие в Вифлеем, Рождество Христово и благовестие пастухам. Фреска в церкви Санта Мария в Кастельсеприо

Над тремя окнами апсиды, в пределах верхнего ряда фресок, были расположены медальоны, из которых сохранился лишь один – с изображением полуфигуры бородатого Христа (см. ниже). Еще в двух медальонах были представлены либо святые, либо Богоматерь и ангел, либо, что наиболее вероятно, Богоматерь и Иоанн Предтеча. В последнем случае мы имели бы здесь полуфигурный «Деисус»115. Верхний регистр на внутренней стене триумфальной арки украшен фигурами летящих ангелов со сферами и скипетрами в руках (см. ниже); эти фигуры фланкируют медальон с «Этимасией», т.е. с «Престолом уготованным», увенчанным крестом.

Общий вид росписи центральной части апсиды в церкви Санта Мария в Кастельсеприо

Медальон с полуфигурой христа. Фреска в церкви Санта Мария в Кастельсеприо

Фигура летящего ангела. Фреска в церкви Санта Мария в Кастельсеприо

Фигура летящего ангела. Фрагмент фрески в церкви Санта Мария в Кастельсеприо

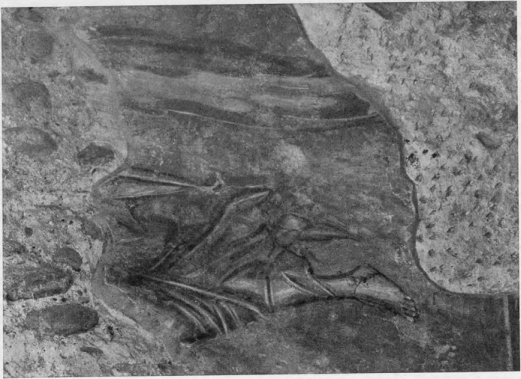

Средний регистр, прорезанный тремя окнами, дошел до нас с рядом утрат, так что представленные здесь сцены сохранились лишь частично. Это «Сретение» (см. ниже), «Рождество Христово» с «Благовестием пастухам» (см. ниже) и «Поклонение волхвов» (на прилегающей внутренней стене триумфальной арки, (см. ниже).

Сретение. Фреска в церкви Санта Мария в Кастельсеприо

Рождество Христово. Фреска в церкви Санта Мария в Кастельсеприо

Поклонение волхвов. Фреска в церкви Санта Мария в Кастельсеприо

Нижний регистр росписи, как было уже отмечено, разработан в виде декоративного фриза, с «Престолом уготованным» в центре. Поскольку этот ряд фресок почти полностью погиб, постольку росписи Кастельсеприо недостает существенного звена, игравшего в свое время немаловажную роль в декоративном оформлении всего интерьера.

Автор росписей Кастельсеприо, несомненно, использовал апокрифические источники, в частности протоевангелие Иакова и евангелие Псевдо-Матфея, на что указывают такие детали, как кувшин, веретено и служанка в «Благовещении», как идущий позади Марии, едущей на осле, Иосиф в «Путешествии в Вифлеем», или такие сюжеты, как «Испытание водой». Это весьма затрудняет восстановление утраченных сцен. В Кастельсеприо иконография, по-видимому, не очень строго подчинялась каноническим правилам, и отдельные сцены далеко не всегда располагались в хронологическом порядке. К тому же исследователи росписей Кастельсеприо по-разному решают вопрос о том, в каком направлении следует «читать» отдельные сцены. Если Де Капитани д’Ардзаго считает, что в верхнем регистре сцены следуют слева направо, то в среднем регистре события развертываются, по его мнению, в обратном направлении, т.е. справа налево. Совершенно произвольно объединяя «Рождество Христово» и «Поклонение волхвов» в одну композицию (хотя эти сцены расположены на разных стенах!), он восстанавливает затем утраченные звенья, исходя из хронологического разворота легендарных событий: по его мнению, к «Сретению» якобы примыкало «Избиение младенцев» (либо «Бегство Елизаветы» и «Кончина Захарии»), а к последнему – «Проповедь Иоанна Предтечи» (либо «Встреча Иоанна с Христом» или «Двенадцатилетний Христос в храме иерусалимском») и «Крещение»116. Совсем по-иному решает вопрос об утраченных композициях Вейцман117. Он предлагает «читать» средний регистр в том же направлении, что и верхний, т.е. слева направо. Дойдя до «Путешествия в Вифлеем» в верхнем регистре, взгляд зрителя должен был затем перейти к «Рождеству Христову» в среднем регистре и далее двигаться вправо к «Поклонению волхвов» и трем утраченным сценам. Вейцман считает, что это были «Прибытие в Египет» (эпизод с падением идолов в храме Сотина), «Обрезание» и «Бегство Елизаветы» с «Кончиной Захарии». Так как уцелевшие фрагменты погибших композиций слишком незначительны, чтобы на их основании можно было делать какие-либо твердые выводы (исключение представляет лишь фрагмент с изображением бегущей фигуры – по-видимому, это ищущая спасения Елизавета), то предположения Де Капитани д’Ардзаго и Вейцмана следует признать в высокой мере гипотетичными. Самым уязвимым местом в аргументации Де Капитани д’Ардзаго является объединение двух совершенно различных событий в одну композицию, у Вейцмана – произвольность перехода от верхнего регистра к среднему и нарушение хронологического порядка («Обрезание» и «Сретение» помещаются после «Поклонения волхвов» и «Бегства в Египет»),

Среди византийских памятников не встречаются такие, в которых апсиды были бы украшены сценами из детства Христа. Это, несомненно, архаический пережиток, удержавшийся на Западе вплоть до романской эпохи. Не исключена возможность, что и в византийских храмах доиконоборческой поры имелись подобного рода декорации, но они нам неизвестны. По-видимому, после «Неа» Василия I (867–886) основные черты храмовой росписи отстоялись в такой мере, что отступления от принятого канона были уже невозможны. Это позволяет отвести фрескам Кастельсеприо совсем особое место, сблизить их с памятниками доиконоборческого времени, в которых исторические циклы играли несоизмеримо более видную роль, чем в IX–X веках, когда декоративная система росписи была подчинена строгим догматическим принципам.

Какова была основная идея росписи Кастельсеприо, обусловившая выбор сцен? – Это была догма воплощения118. Именно под этим углом зрения художник производил отбор сюжетов. В «Благовещении» он подчеркнул момент предсказания явления Христа в мир (внимательно слушающие Мария и служанка); в «Посещении Елизаветы Марией» он заставляет Елизавету притрагиваться к животу Марии, чтобы убедиться в непорочном зачатии; этот же момент выявлен в «Испытании Марии водою обличения» и в «Сне Иосифа»; в «Путешествии в Вифлеем» главный упор поставлен на восходящем к апокрифическим источникам диалоге между Иосифом и Марией; в «Рождестве Христовом» и в «Поклонении Волхов» даны все свидетели чудесного явления Христа в мир (вол, осел, две служанки, сомневавшаяся и уверовавшая Соломия, волхвы); в сцене с падением идолов и в «Обрезании» Афродосий и первосвященник выступали в качестве глашатаев божественной природы Христа; в «Бегстве Елизаветы» введен Креститель, как предсказавший миссию Христа; и, наконец, в «Сретении» фигурирует Симеон, высказавший пророчество о грядущем спасении человечества через сына божьего. По мнению Вейцмана, в истории детства Христа не выпущен ни один эпизод, в котором имеется хотя бы малейший намек на догму воплощения.

Такой повышенный интерес к этой догме объясняется своеобразной исторической обстановкой, сложившейся в Северной Италии в связи с распространением здесь арианской ереси. Лангобарды придерживались учения Ария вплоть до 662 года. Но и после этого времени в их среде долго давали о себе знать отголоски этого учения, с которым католическая церковь вела жестокую борьбу. Как известно, Арий и его последователи отрицали равенство сына божьего и бога-отца; они признавали за Христом лишь относительную и второстепенную божественность. Именно поэтому и было так важно дать в церковной росписи доказательство божественной природы Христа. Есть серьезные основания полагать, что эта задача и была поставлена перед художником, работавшим в Кастельсеприо. По-видимому, она была ему продиктована испытанным в теологических тонкостях заказчиком, принадлежавшим к тем кругам католического духовенства, которые возглавили подавление арианской ереси119.

Самым интересным в росписях Кастельсеприо является их стиль, поражающий своей свободой и несколько необычным для средневековой живописи реализмом, насыщенным живыми отголосками античного искусства. Стройные, легкие фигуры даются в разнообразных и смелых поворотах, пространство охарактеризовано с большой обстоятельностью (сложные архитектурные кулисы и пейзажи со ступенчатыми скалами и деревьями), манера письма выдается своим уверенным характером и широкой живописностью, невольно заставляющей вспомнить о помпеянских росписях. Художник охотно пользуется перспективными сокращениями, изображая ряд фигур в совсем неожиданных пространственных разворотах (например, стремительно слетающий ангел в «Благовещении», или лежащая на ложе Мария в «Рождестве Христовом», фигура которой, расположенная по диагонали, представлена в необычном ракурсе, или сидящая в умело переданном трехчетвертном повороте Богоматерь из сцены «Поклонение волхвов»).

С такой же легкостью воспроизводит художник на плоскости перспективно сокращающиеся портики, здания, конху, объемные блоки скал. В лицах и позах фигур нет ничего стереотипного, канонического. Они подкупают своей жизненностью и реализмом. Особенно выразительны лица молодой служанки в «Благовещении», священника в «Испытании водой» и Симеона в «Сретении». Превосходно выражено усилие Марии, с трудом приподымающейся с ложа, о которое она опирается согнутой в локте левой рукой. Не менее живо воспроизведены позы волхвов. Всюду чувствуется острая наблюдательность художника, не боящегося вводить в религиозные сцены прямо почерпнутые из жизни черточки.

Автор росписей Кастельсеприо был незаурядным мастером, без сомнения прошедшим выучку в какой-то первоклассной мастерской. Он пишет легко и свободно, без всяких усилий, без всякого нажима. С помощью нескольких уверенных мазков лепит он лица, наделяя их индивидуальным выражением и в совершенстве передавая влажный блеск глаз. Так же уверенно пишет он одеяния, умело выявляя с их помощью различные мотивы движения. В его трактовке складок дает о себе знать высокая живописная культура, еще не успевшая облечься в канонические формы. Всюду господствует свободный росчерк, чуждый иконописному штампу. Этому впечатлению свободы немало содействует колорит росписей, отличающийся удивительной прозрачностью. Гамма красок бледная и светлая. Почти белые фоны, розоватые дали, голубые и красновато-коричневые одеяния, золотисто-желтые нимбы. Из немногих красок художник извлекает тончайшие оттенки. Голубые одеяния местами окрашиваются в нежно-зеленые и серые тона, красновато-коричневые одеяния – в фиолетовые и оливково-серые. Затененные части сине-стального одеяния Марии в «Рождестве Христовом» тронуты фиолетовой краской, а красновато-коричневая туника Иосифа в той же сцене переливается в тенях синевато-серыми оттенками.

В целом фрески Кастельсеприо овеяны живым дыханием античности. Оно чувствуется и в еще свободно двигающихся фигурах, и во множестве пережитков перспективного образа мышления, и в ряде антикизирующих мотивов (колонны с повязками, алтари, реалистически трактованные деревья, конха, постройки типа римских вилл и т.д.), и в восходящей к античным традициям широкой живописной манере письма. Некоторые фигуры (например, служанка в «Благовещении») и некоторые сцены (как, например, проникнутая чисто буколическим духом сценка пастьбы в «Благовестии пастухам») невольно воспринимаются так, словно они навеяны античными образцами. Но, ставя вопрос таким образом, мы все же никак не можем солидаризироваться с профессором Вейцманом, который стремится отыскать для каждого более или менее реалистического мотива далекий античный прообраз120. Этот столь распространенный в зарубежной науке метод чисто внешних формальных сопоставлений мало что дает для понимания фресок Кастельсеприо; более того, он приводит к недооценке лежащего в их основе творческого начала. Нельзя любое проявление живой наблюдательности средневекового художника, любое его стремление отразить как-то в своих работах реальную действительность сводить к простому подражанию античным образцам. На этом пути возникает лишь множество кривотолков, которые затрудняют правильное понимание средневекового искусства.

Фрески Кастельсеприо обнаруживают немало точек соприкосновения с такими антикизирующими рукописями, как знаменитая Парижская Псалтирь (Paris, gr. 139), Свиток Иисуса Навина (Palat. gr. 431) и Библия королевы Христины в Ватиканской библиотеке (Reg. gr. 1)121. Но отсюда ни в какой мере еще не следует, что фрески Кастельсеприо относятся к той же эпохе, которой обычно датируют данную группу манускриптов, т.е. к X веку. Между фресками Кастельсеприо и этими рукописями, при всем их стилистическом сходстве, имеется и ряд существенных расхождений. Античные мотивы в миниатюрах рукописей носят ярко выраженный копийный характер, они почерпнуты из третьих рук, причем подвергнуты значительному огрублению. На каждом шагу чувствуется, что многое осталось в них не только непонятым, но и совершенно чуждым. Эти мотивы продиктованы не столько живым интересом к античности, сколько антикварными увлечениями заказчиков рукописей. Нечто совсем иное мы находим в фресках Кастельсеприо. Здесь античное наследие еще не утратило непосредственной свежести своего воздействия. На всем лежит печать несоизмеримо большей свободы, несоизмеримо большей жизненности. Если антикизирующие мотивы в миниатюрах рукописей можно уподобить засохшему цветку гербария, то в росписях Кастельсеприо они как бы сохраняют благоухание живого растения. Поэтому и нет никаких оснований датировать миниатюры вышеупомянутых рукописей и фрески Кастельсеприо одной эпохой. Фрески представляют, без сомнения, более ранний этап развития, когда связи с античной культурой были более прямыми и более тесными.

Откуда происходил тот мастер, который расписал небольшую церковь в Кастельсеприо? Стиль его фресок не имеет ничего общего со стилем ломбардских и римских монументальных росписей IX–X веков122. Это – явление, стоящее совсем особняком в пределах итальянского средневекового искусства, явление чисто наносного порядка. Вот почему нам представляется совсем неубедительной попытка А.Н. Грабара приписать фрески Кастельсеприо римской школе IX века123. Для этого у нас нет решительно никаких данных. Все говорит за то, что автор росписей Кастельсеприо был заезжим мастером, попавшим в Италию с Востока. Правда, он принужден был сделать ряд уступок своим западным заказчикам, что выразилось хотя бы в факте замены греческих подписей латинскими124, но в стиле росписей он целиком придерживался тех приемов, которым его обучили в школе и для которых мы не находим на сегодня никаких сколько-нибудь близких стилистических аналогий в западной средневековой живописи.

Де Капитани д’Ардзаго разработал хотя и стройную, но в достаточной мере фантастическую и мало убедительную теорию о происхождении автора росписей Кастельсеприо125. По его мнению, эти росписи были выполнены художником, спасавшимся от преследования арабов; вероятнее всего, он был, полагает Де Капитани д’Ардзаго, уроженцем Сирии либо Палестины и принадлежал к мелькитам. Родившись в начале VII века, он принужден был затем эмигрировать в Северную Италию, где, возможно, сделался монахом греческого монастыря и принял участие в борьбе с арианской ересью, которой придерживались ломбардцы. Де Капитани д’Ардзаго не исключает возможности, что именно по его инициативе была предпринята постройка расписанной им небольшой церкви в Кастельсеприо, отличающейся необычным для ломбардской архитектуры того времени планом.

Оставляя пока открытым вопрос о дате росписей Кастельсеприо, мы хотели бы со всей решительностью подчеркнуть несостоятельность сирийско-палестинской теории Де Капитани д’Ардзаго126. Все, что мы знаем о сирийском и палестинском искусстве IV–VII веков, недвусмысленно говорит против попытки сближения автора росписей Кастельсеприо с представителями этой восточной школы, произведения которой обычно отличаются преувеличенной экспрессией и ярко выраженным драматизмом замысла127. Фрески Кастельсеприо как по своему идейному содержанию, так и своим формальным строем принадлежат к совсем иному кругу памятников и представляют совсем иную традицию128. Несомненно, что к Сирии и Палестине они не имеют никакого отношения.

При таком негативном решении проблемы естественно опять встает вопрос о школе, из которой вышел автор росписей Кастельсеприо. Все говорит за то, что он приехал из Константинополя, т.е. из того художественного центра, где никогда не прерывались живые связи с античным наследием и где эллинистическая традиция пустила наиболее глубокие корни. Отдельные сирийские черты в иконографии росписей ни в какой мере не должны нас смущать, так как константинопольское искусство широко усвоило сирийские иконографические типы, правда, подвергнув их достаточно радикальной переработке129. Именно это мы и наблюдаем в фресках Кастельсеприо. По общему своему духу они прямо противоположны тому, что вышло из недр сирийской школы. На них лежит печать большой сдержанности, в них нет ничего резкого, утрированного, тяжелого. Использование античного наследия носит отнюдь не механический характер, а обнаруживает тонкое его понимание. По-видимому, главным источником вдохновения художника были столь популярные в Константинополе александрийские рукописи либо копии с них130.

Мы слишком мало знаем константинопольское искусство доиконоборческой поры, чтобы можно было, на основании случайно дошедших памятников, точно датировать новые находки. Но среди этих памятников все же имеется ряд произведений, от которых тянутся прямые нити к стилю росписей Кастельсеприо. Это целая группа фресок Санта Мария Антиква в Риме, исполненная в VII и в самом начале VIII века («Св. Саломия с ее семью сыновьями», «Благовещение», голова ангела над апсидой, «Св. Анна с Марией», «Св. Варвара» и др.)131. Данные фрески были выполнены греческими художниками, по-видимому, приехавшими из Константинополя. Вейцман, во что бы то ни стало желающий датировать фрески Кастельсеприо X веком, категорически отрицает их сходство с росписями Санта Мария Антиква132. Однако всякому, кто подойдет к решению данного вопроса с непредвзятой точки зрения, это сходство представится совершенно бесспорным.

При этом здесь приходится говорить не столько о стилистических аналогиях в деталях, сколько о принципиальной близости. В обоих памятниках мы имеем то, что можно было бы назвать «единым градусом живописности» и что тщетно было бы искать в произведениях послеиконоборческой эпохи. И автор фресок Кастельсеприо, и мастера, подвизавшиеся в Санта Мария Антиква, пишут необычайно свободно, моделируя форму энергичными, широкими мазками. В их живописи нет мелочной линейной детализации; с изумительной легкостью фиксируют они различные мотивы драпировок, пользуясь одной лишь кистью и почти не прибегая к линейному каркасу. Особенно смело лепят они головы. В очертаниях голов и фигур нет ничего от того «каллиграфического» подхода, который с такой силой дает о себе знать в росписях XI–XII веков. Эти очертания носят живой, асимметрический характер, им присущи большая свобода и выразительность. В росписях Кастельсеприо и Санта Мария Антиква мы сталкиваемся с принципиально единой системой живописного мышления, и это прежде всего заставляет считать их исторически близкими одна другой.

Сопоставляя фрески Кастельсеприо с росписями Санта Мария Антиква, мы, таким образом, подошли к вопросу о времени исполнения интересующих нас фресок. Когда они возникли: в VI–VII веках или уже в после-иконоборческую эпоху?

Никаких прямых данных о времени возникновения фресок Кастельсеприо мы не имеем. Сохранились лишь процарапанные по поверхности фресок граффити, устанавливающие terminus ante quem их исполнения. В одном из этих граффити упоминается имя Ардерикуса, бывшего архиепископом Милана между 938 и 945 годами. В другом также упоминается миланский архиепископ, но от его имени уцелела только одна точно читаемая буква – D. Обычно это имя читают либо как «Tadonis» (860–868), либо как «Landulf» [но здесь приходится считаться с тем фактом, что было два миланских архиепископа с этим именем: Ландульф I (896–899) и Ландульф II (979–998) [.Так как из этих двух граффити бесспорные данные содержит лишь первая надпись, то у нас остается только одна твердая точка опоры – годы архиепископства Ардерикуса. Следовательно, единственно, что мы можем утверждать с полной определенностью, это факт возникновения фресок до 30–40-х годов X века. При таком положении вещей решающая аргументация в пользу той или иной датировки фресок должна быть почерпнута из анализа их иконографии и стиля.

Уже из всего предшествующего изложения ясно вытекает, что в споре о времени возникновения фресок Кастельсеприо мы решительно склоняемся к более ранней дате. Для нас это памятник доиконоборческой эпохи: за это говорит как исторический характер цикла и его общий идейный замысел, возникший в несомненной связи с событиями борьбы католической церкви против арианской ереси (только в этом плане он находит себе логическое объяснение), так и принципиальная стилистическая близость рассматриваемого памятника к росписям Санта Мария Антиква, датируемым VII – самым началом VIII века. Вейцмановская датировка фресок Кастельсеприо X веком представляется нам не только неверной в отношении одного определенного памятника, но и дающей в корне ошибочное истолкование всего хода развития византийской живописи.

Вкратце теория Вейцмана сводится к следующему. Всячески настаивая на сходстве стиля росписей Кастельсеприо с константинопольскими лицевыми рукописями первой половины X века (Парижская Псалтирь, gr. 139; Ватиканский Свиток Иисуса Навина, Palat. gr. 431; Ватиканская Библия королевы Христины, Reg. gr. 1 и другие), Вейцман приписывает всю эту группу памятников одной школе. По его мнению, автор фресок Кастельсеприо использовал в качестве образца иллюстрированный свиток, вышедший из того же дворцового скриптория Константина VII Багрянородного, в котором была изготовлена вышеупомянутая группа рукописей133. Все античные элементы фресок Вейцман рассматривает как типичное проявление «македонского ренессанса» и свойственного этому времени повышенного интереса к античным мотивам. Этот «македонский ренессанс» представляется Вейцману широким и полнокровным движением, захватившим в орбиту своего воздействия также литературу (проповеди Льва VI Мудрого) и скульптуру (украшенные розетками шкатулки с рельефами на мифологические темы и поделки из слоновой кости, которые входят в так называемую «живописную группу»)134.

На первый взгляд может показаться, что Вейцман использовал все возможные аргументы в целях обоснования своей датировки. При ближайшем рассмотрении вопроса, однако, оказывается, что датировка его висит в воздухе, поскольку для всякого непредубежденного исследователя сразу же бросается в глаза ее историческая необоснованность.

Начнем с иконографии. Иконографическая система в целом, несомненно, примыкает к декорациям доиконоборческой поры. Невозможно себе представить, чтобы византийский художник украсил в X веке восточную апсиду историческим циклом, иллюстрирующим детство Христа. К этому времени каноническая иконография церковной росписи настолько уже отстоялась, что вряд ли были бы возможны подобные отступления от общепринятых правил. К тому же идейный замысел всей росписи получает логическое объяснение лишь в одном случае – если учесть реальную историческую обстановку, в условиях которой создавались фрески Кастельсеприо. А такая обстановка сложилась в Ломбардии в VII веке в эпоху ожесточенной борьбы католической церкви с арианской ересью. Настойчиво доказывать в X веке «божественную природу» Христа было бы затеей не только беспочвенной, но и бесцельной.

Как всегда, проф. Вейцман и в применении к иконографии прежде всего основывается на анализе деталей. В результате подробного иконографического разбора росписей он приходит к выводу, что эти росписи следует датировать X веком. Но каковы его доказательства? Это совершенно разрозненные, случайно вырванные факты: летящий ангел в «Благовещении»; Елизавета, притрагивающаяся к животу Марии в «Посещении Елизаветы Марией»; Мария, пьющая воду, в сцене «Испытание водой»; полудремлющий Иосиф в сцене «Сон Иосифа»; позы Марии и повернувшегося к ней спиной Иосифа в «Рождестве Христовом»; старый пастырь в «Благовестии пастухам»; сидящая на возвышении Мария в «Поклонении волхвов»; наконец, многофигурный характер «Сретения»135. Мы слишком мало знаем ранневизантийскую иконографию, чтобы можно было решительно утверждать, что все вышеперечисленные типы и образы отсутствуют в памятниках VI–VII веков. В иконографических изысканиях доказательство имеет решающую силу лишь тогда, когда один иконографический тип полностью вытесняется другим и когда первый уже более не встречается рядом со вторым. Но какое значение имеет ссылка на изображение летящего ангела на миниатюре рукописи X века из Дионисиата (№ 740), если это для X века – исключение и если ангела, как правило, изображали стоящим? И почему аналогичный исключительный случай не мог фигурировать в иконографии VI–VII веков?

Эти же недоуменные вопросы вполне правомерно поставить и в отношении таких образов, как притрагивающаяся к животу Марии Елизавета, как повернувшийся спиною к Марии Иосиф, как сидящая на возвышении Мария и т.д.

Для чисто внешнего подхода Вейцмана к иконографическим проблемам особенно показателен следующий пример. Обосновывая датировку фресок в церкви Кастельсеприо X веком, он, в частности, ссылается на аналогию фигуры спящего Иосифа с тождественным изображением, имеющимся на миниатюре X века из вышеупомянутой рукописи в Дионисиате136. При этом Вейцман делает следующий вывод: в раннехристианском искусстве Иосиф якобы всегда изображался глубоко заснувшим, с подложенной под голову рукой, а в искусстве средневизантийского периода его якобы стали изображать лишь дремлющим, с вытянутыми вдоль тела руками. На грузинской фреске в Атени, исполненной в XI веке, спящий Иосиф дан как раз в той позе, которая, по мнению Вейцмана, свойственна раннехристианской иконографии137. Следовательно, поскольку первый и второй типы сосуществовали одновременно, постольку нет никаких оснований и ссылаться на один из них ради доказательства более поздней датировки фресок Кастельсеприо. Такая ссылка носит характер формальной отписки и, в конечном счете, ровно ничего не доказывает.

Нельзя строить иконографический анализ путем сравнения лишь поз и жестов отдельных фигур, вне идейного контекста той или иной сцены. А как раз это-то и делает Вейцман. В самом деле, почему притрагивающийся к бороде Иосиф в сцене «Рождество Христово» обязательно должен принадлежать X веку только на том основании, что имеется несколько памятников этого времени, на которых запечатлен данный жест? Где гарантия того, что не существовали аналогичные памятники более ранней эпохи? Вот почему все рассуждения Вейцмана применительно к иконографии росписей Кастельсеприо носят столь неубедительный характер. Выхолащивая из иконографического типа его идейное содержание и рассматривая его лишь как чисто формальную, номенклатурную схему, Вейцман тем самым бесконечно обедняет понятие иконографии. При таком к ней подходе становятся возможными любые натяжки и любые, самые скороспелые, выводы.

Отвлекаясь от деталей иконографической системы росписей Кастельсеприо, мы хотели бы подчеркнуть ее «доиконоборческий» характер в целом138. Она явно тяготеет к кругу памятников раннехристианского времени, когда иконография была проникнута более историческим духом и когда в изображении отдельных сцен отвлеченные, иератически-плоскостные принципы еще не успели растворить в себе живые пережитки античности. Такие сцены, как «Благовещение», «Рождество Христово», «Поклонение волхвов», не мог бы создать мастер X века. Он непременно развернул бы все на плоскости и никогда не сумел бы столь же живо передать взаимоотношение между отдельными фигурами и так динамически воспроизвести их позы и жесты. Все было бы у него более скованным, более неподвижным, более сухим, более репрезентативным. Трудно допустить, чтобы в X веке, с его строго фиксированной иконографией, было бы возможно изобразить Симеона в «Сретении» с одной неприкрытой рукой и с другой – скрытой за драпировкой139. Такие иконографические «вольности» немыслимы в византийском искусстве X века.

По своему общему характеру и, в частности, по непосредственности и свежести в истолковании античного наследия фрески Кастельсеприо входят органической составной частью в тот пласт византийской доиконоборческой художественной культуры, который представлен такими ярко антикизирующими памятниками, как мозаический пол перистиля Большого дворца в Константинополе (10-е–40-е годы V века или, что вероятнее, вторая половина VI века)140, как опубликованные Л.А. Мацулевичем серебряные блюда и сосуды VI–VII веков в Эрмитаже141, как происходящие с Кипра блюда этого же времени в Метрополитен-музеуме, в Британском музее и в Музее Никосии142, как фрагмент мозаики VII(?) века из константинопольской церкви св. Николая143, как, наконец, росписи VII – начала VIII века в Санта Мария Антиква. Сближая фрески Кастельсеприо со всеми этими памятниками, мы отнюдь не хотим утверждать, что они имеют между собой тесное стилистическое сходство. Несомненно, перед нами здесь произведения различных эпох, различных мастеров, даже различных течений. Но важно не это. Существенно то, что все эти работы вышли из константинопольской школы, представляют примерно один и тот же этап развития, локализующийся в пределах VI–VII веков, и наглядно свидетельствуют о том, насколько в это время была сильна антикизирующая струя в византийском искусстве.

Одна из самых крупных ошибок Вейцмана – это его тезис об уникальности и широчайшем размахе «македонского ренессанса». Для него не подлежит сомнению, что в X веке создавались более «человечные» и более «индивидуализированные» образы, чем в раннехристианские времена144. Необоснованность этого утверждения очевидна всякому, кто серьезно задумывается о ходе развития не только одного византийского искусства, но и всей византийской культуры. Вейцмановский «македонский ренессанс» является чисто литературной конструкцией, входящей органическим звеном в то, столь модное в современной науке, учение о многочисленных средневековых «ренессансах», которое прямо и непосредственно связано с безудержной идеализацией всего средневековья. Понятие «македонского ренессанса» держится у Вейцмана на весьма шатких «подпорках»; в качестве таковых выступают лишь несколько рукописей, вышедших из дворцового скриптория Константина VII Багрянородного, и шкатулки из слоновой кости с мифологическими изображениями. Если же отвлечься от этой узкой группы памятников, связанной с не менее узким кругом заказчиков, и охватить единым взглядом всю византийскую художественную культуру X века, то сразу станет ясно, что основной процесс развития протекал совсем в ином направлении и что его логическим завершением явилось такое произведение книжного искусства, как ватиканский Менологий Василия II145. Вот почему у нас нет решительно никаких основании относить фрески Кастельсеприо к X веку. В рамки этого столетия они никак не укладываются. Уже в IX веке в Константинополе так не писали. Фрески Кастельсеприо можно было бы отдать X веку лишь в одном случае – если бы удалось доказать всеобъемлющий и мощный характер «ренессансного» движения этой эпохи. Но доказать это невозможно, ибо антикизирующие вкусы одного или двух императоров отнюдь не являлись фактором, определявшим основные линии развития всего византийского искусства. Вот почему мы склонны воспринимать вейцмановский «македонский ренессанс» как явление тепличного порядка, не имевшее не только широкого отклика, но и никаких исторических перспектив.

Как мы уже отмечали, выдвигая тезис о якобы имевшем в IX–X веках место «македонском ренессансе», Вейцман исходит из определенного конкретного материала: из группы антикизирующего стиля рукописей, вышедших из дворцового скриптория Константина VII Багрянородного. В этих рукописях, действительно, очень сильны неоклассические черты. Но весь вопрос в том, являются ли эти черты плодом оригинального творчества художников X века или они взяты из более старых источников, использованных в качестве прототипов. Вейцман придерживается первой точки зрения, мы склоняемся ко второй. Сходство фресок Кастельсеприо с рядом рукописей X века объясняется, по-нашему мнению, не тем, что это памятники одного и того же времени, а тем, что эти рукописи скопированы с прототипов, относившихся к той же доиконоборческой эпохе, к которой принадлежат и сами фрески. Но если в рукописях античное наследие уже подверглось сильнейшей схематизации и оказалось «засушенным», то в более ранних фресках оно еще в значительной мере сохранило свою первоначальную свежесть. Именно здесь следует искать причину различия в стиле между фресками и рукописями, которое ускользнуло от внимания Вейцмана, подходящего к памятникам византийского искусства не столько с художественных, сколько с археологических позиций.

Наиболее полно свою концепцию «македонского ренессанса» Вейцман развернул в недавно выпущенной им книге о Ватиканском Свитке Иисуса Навина146. Безоговорочно относя последний к первой половине X века, Вейцман выдвинул весьма «своеобразную» теорию: по его мнению, прототипом ватиканской рукописи был не свиток, а кодекс с расположенными в тексте миниатюрами, имевшими форму коротких фризовых композиций (как в Венском Генезисе и флорентийском Евангелии, Plut. VI, 23). Наиболее точно этот прототип якобы воспроизведен в ватиканском Октатевхе (gr. 747). Автор Ватиканского Свитка, работавший для Константина VII Багрянородного и, возможно, даже пользовавшийся его советами, будто бы соединил в единую фризовую композицию разрозненные миниатюры прототипа. В качестве композиционной спайки между отдельными изображениями миниатюрист использовал вставные антикизирующие мотивы (вроде деревьев, склонов холмов, алтарей, колонн, городов, вилл, персонификаций), в большинстве случаев позаимствованные из античного справочника по мифологии, копия которого якобы была изготовлена в X веке147.

Таким образом, автор Свитка выступает у Вейцмана не как простой копиист, а как высокоодаренная творческая индивидуальность, выдвигающая совсем новые художественные решения.

В нашу задачу сейчас не входит уточнение вопроса о дате Ватиканского Свитка. Это вопрос весьма сложный, требующий специального, углубленного рассмотрения148. В настоящий момент нас интересует другая проблема – проблема реконструированного Вейцманом творческого процесса. Неужели можно себе серьезно представить, чтобы мастер дворцового скриптория X века действительно шел тем извилистым, головоломным путем, который с такой легкостью был воссоздан пылкой фантазией принстонского профессора? Соединять миниатюры кодекса в единую фризовую композицию и спаивать их одну с другой с помощью позаимствованных из древнего справочника по мифологии антикизирующих мотивов – это путь поистине удивительный. Не естественнее ли предположить, что художник X века просто копировал старый свиток, в котором все эти элементы уже имелись налицо? Но такой более логический ход мыслей не по душе Вейцману, во что бы то ни стало желающему доказать «творческий» характер «македонского ренессанса».

Важнейшим звеном в сложной сети доказательств Вейцмана является его теория «вставных мотивов». Ведь с помощью этих же «вставных мотивов» он пытается обосновать свое утверждение о принадлежности прототипа фресок Кастельсеприо к придворному скрипторию Константина VII Багрянородного. При ближайшем рассмотрении все приводимые Вейцманом антикизирующие мотивы совершенно утрачивают свой уникальный, якобы присущий одному X веку, характер. Они представляют собой, если можно так выразиться, мелкую разменную монету того античного наследия, прямой преемницей которого выступила Византия. Широко распространенные в эллинистическо-римской пейзажной живописи149, все эти колонны, алтари, портики, деревья и т.д. перешли в ранневизантийское искусство, где они прочно утвердились. Доказательством этому служит прежде всего мозаический пол перистиля Большого дворца в Константинополе150. Здесь алтари, деревья, портики, скалы выполняют как раз ту «разделительную» и «объединительную» роль, какую они выполняли в античной живописи и какую они будут выполнять в Ватиканском Свитке. Вейцман далеко не случайно обходит полным молчанием половую мозаику константинопольского дворца. Но это вполне понятно, так как именно она опрокидывает всю его теорию о «вставных мотивах» как якобы оригинальном изобретении X века. Эти «вставные мотивы» – вещь сама собою разумеющаяся в памятниках ранневизантийской живописи. И чем ближе были эти памятники к античной эпохе, тем больше в них было таких «вставных мотивов». Вот почему для нас не подлежит никакому сомнению наличие этих последних в тех прототипах, с которых копировались Ватиканский Свиток, Парижская Псалтирь и близкие к ним по стилю рукописи. Ряд серьезных соображений, на которых мы не можем сейчас подробно останавливаться, склоняет нас к тому, чтобы датировать эти прототипы VI–VII веками. Но такая постановка вопроса отнюдь не исключает возможности более раннего возникновения лежащих в основе этих прототипов образцов.

Если, таким образом, рушится вся надуманная и глубоко искусственная теория Вейцмана о «вставных мотивах», то тем самым становится очевидной ее полная несостоятельность и в применении к фрескам Кастельсеприо. Окутанные повязкой колонны, памятники и деревья, изображенные на стыке между примыкающими одна к другой сценами, – это не более как унаследованный от античности композиционный прием. Делать из их наличия вывод, что фрески были скопированы с украшенного миниатюрами свитка, по меньшей мере легкомысленно. Присутствие указанных элементов в фресках Кастельсеприо говорит совсем о другом – о раннем возникновении фресок, сохранивших во всей чистоте живые античные отголоски.

Насколько беспочвенна теория Вейцмана о «вставных мотивах», особенно наглядно говорит следующий факт. В «Сретении» позади Симеона представлен какой-то архитектурный фрагмент кубической формы. Вейцман, ничтоже сумняшеся, объявляет этот «куб» античным формообразованием и безоговорочно рассматривает его как столь излюбленный им «вставной мотив»151. На самом же деле мы имеем здесь часть алтарной преграды, обычно изображавшейся в сценах «Сретения» перед престолом с киворием152. Учитывая плохое состояние сохранности фрески, трудно решить, какая именно часть алтарной преграды была представлена. Поскольку одна из сторон «куба» дана в ракурсе, вполне возможно, что художник хотел здесь изобразить приоткрытые «святые двери» (ἅγιαι θύραι)153. Так восходящий якобы к античным источникам «куб» превращается в неотделимую часть алтарного пространства. Иначе говоря, это не вымышленный мотив, позаимствованный из античных источников, а отражение вполне реального предмета церковного интерьера.

Фрески Кастельсеприо являются интереснейшим памятником византийской живописи. Они приоткрывают завесу над тем искусством доиконоборческой поры, которое и по сей день остается почти неизвестным. Они бросают неожиданно яркий свет на ранние исторические циклы, украшавшие прославленные святыни Сирии и Палестины. Они наглядно показывают, какой была константинопольская живопись перед началом иконоборческого движения, когда античная традиция отличалась несоизмеримо большей стойкостью и жизненностью, нежели в X веке, в эпоху, которую ряд историков искусства столь безосновательно называют «македонским ренессансом». И если для этих фресок искать на Западе принципиально близкой аналогии, то таковой являются, на наш взгляд, каролингские миниатюры раннего IX века, вышедшие из так называемой «дворцовой школы» в Аахене (Евангелиарии в Нюрнберге, Вене и Аахене)154 и из школы Реймса – Отвийэ времени архиепископа Эбо, 816–835 (Евангелиарий в Эпернэ, Псалтирь в Утрехте)155. Только в этих миниатюрах найдем мы столь же ощутимое дуновение античности. Для эпохи средних веков на Западе это был ее последний яркий отсвет. Все, что мы наблюдаем в искусстве средневекового Запада позднее, уже не сохранило такой чистоты античной традиции. И то же самое можно утверждать в отношении фресок Кастельсеприо, по сравнению с которыми хваленые детища «македонского ренессанса» выглядят как бы высохшими мумиями.

Константинопольское искусство VI–VII веков для нас еще в значительной мере terra incognita. Но уже сейчас можно определенно утверждать, что в этом искусстве античная традиция давала о себе знать с такой силой, как ни в одном другом городе средневековой Европы. Мозаический пол Большого дворца, серебряные блюда и сосуды в Эрмитаже, Британском музее, Метрополитен-музеуме и Музее в Никосии, мозаический фрагмент из церкви св. Николая в Константинополе, фрески Санта Мария Антиква, погибшие мозаики Никеи, наконец, недавно открытые росписи Кастельсеприо – все это подтверждает необычайную живучесть античной традиции на константинопольской почве. Причина этого кроется в затяжном характере разложения рабовладельческих отношений в Византии. В то время как на Западе процесс феодализации развивался довольно быстро, в Византии он задержался из-за относительной стабильности рабовладельческих порядков, которые, в частности всячески стремился укрепить Юстиниан. На базе старых рабовладельческих отношении в Византии долгое время сохраняла свои экономические и политические позиции старая сенаторская знать. Еще в 695 году она была настолько сильна, что могла свергнуть с престола Юстиниана II156. Правда это была ее лебединая песня, потому что с VIII века она быстро теряет свое значение, и судьбы престола отныне решают армия и флот. Но в VI и еще в VII веках она была весьма влиятельной. В этой среде античное искусство продолжало находить себе тонких ценителей в те времена, когда на Западе уже полностью восторжествовали варварские вкусы. И пресловутый «македонский ренессанс», сложившийся на новой феодальной основе, был не чем иным, как слабым и неоригинальным отражением того антикизирующего течения, которое в VI–VII веках имело на константинопольской почве еще достаточно крепкие социальные корни.

Вот почему в византийском искусстве X века неоклассицизм остался, в конечном итоге, изолированным эпизодом157. Вызванный к жизни прихотью императоров, стремившихся окружить свой престол ореолом «ромейского» величия, он не получил широкого отклика и очень скоро растворился в тех новых художественных исканиях, которые по всему своему существу были диаметрально противоположны его основным художественным принципам.

* * *

Примечания

Впервые напечатано: В.Н. Лазарев. Фрески Кастельсеприо. (К критике теории Вейцмана о «македонском ренессансе»). – «Византийский временник», т. VII. М., 1953, стр. 359–378, рис. 1–11 и V. Lazarev. Gli affreschi di Castelseprio. (Critica alia teoria di Weitzmann sulla «Rinascenza Macedone»). – «Sibrium», III, 1956–1957, p. 87–102.

Эту точку зрения отстаивают Де Капитани д’Ардзаго и Боньетти (G. Bognetti, G. Chierici, A. De Capitani d’Arzago. Santa Maria di Castelseprio. Milano, 1948; A. De Capitani d’Arzago. Le recenti scoperte di Castelseprio.– «Bolletino d’Arte», XXXIII, 1948, p. 17 sg.; i d. The Discovery at Castelseprio.–«Art News», XLVII, 1949, p. 14 sq.; i d. La scoperta di Castelseprio. – «Rassegna storica del Seprio», fasc. IX–X, 1949–1950, p. 5–11; G. Bognetti. Aggiornamenti su Castelseprio. – Ibid., p. 28–66), Тоэска (P. Toesca. Una pagina della pittura medioevale. Santa Maria di Castelseprio. – «Giornale d’ltalia», 10 agosto 1947), Болонья (F. Bologna. Gli affreschi in S. Maria Foris portas a Castelseprio. – «La parola del passato», IV, 1949, p. 83–96), Сальми (M. Salmi. Рецензия на публикацию Боньетти, Кьеричи и Де Капптани д’Ардзаго в итальянском журнале «Commentari», I, 1950, p. 198) и Де Франкович (G. De Francovich. L’arte siriaca e il suo influsso sulla pittura medioevale nell’Oriente e nell’Occidente. – «Commentari», II, 1951, p. 82–83). Де Капитани д’Ардзаго и Болонья датируют фрески Кастельсеприо серединою VII века, Тоэска и Де Франкович – VI–VII веками, Сальми – второй половиной VII – началом VIII века. [Для новой литературы см. V. Lazarev. Storia della pittura bizantina. Torino, 1967, p. 97].

Первую датировку отстаивает А.Н. Грабар (A. Grabar. Les fresques de Castelseprio. – «Gazette des Beaux Arts», XXXVII, 1950, p. 107–114), вторую – Вейцман (K. Weitzmann. Gli affreschi di S. Maria di Castelseprio. – «Rassegna storica del Seprio», fasc. IX–X, 1949–1950, p. 12–27; i d. The Fresco Cycle of S. Maria di Castelseprio. Princeton, 1951).

Вейцман (K. Weitzmann. The Fresco Cycle of S. Maria di Castelseprio, p. 4) ошибается, утверждая, что «Деисус» был неизвестен искусству доиконоборческой поры. Уже Софроний Софист, патриарх иерусалимский (634–638), упоминает большую икону, на которой были представлены Христос – посредине, Богоматерь – налево и Иоанн Предтеча – направо (А. Кирпичников. Деисус на Востоке и Западе и его литературные параллели. – «Журнал Министерства народного просвещения», 1893, ноябрь, стр. 8).

G. Bognetti, G. Chierici, A. De Capitani d’Arzago. Santa Maria di Castelseprio, p. 611.

K.Weitzmann. The Fresco Cycle of S. Maria di Castelseprio, p. 67–68, 84–86.

Ibid., p. 69–90.

Профессор Вейцман совершенно игнорирует конкретные исторические связи между идейным замыслом росписи Кастельсеприо и той реальной обстановкой, в условиях которой он сложился. Правильно определив основной иконографический стержень системы рассматриваемых фресок, Вейцман тем не менее обошел полным молчанием проблему арианской ереси. Немалую роль здесь, несомненно, сыграло его стремление во что бы то ни стало датировать роспись Кастельсеприо X веком.

Так, например, весьма своеобразную архитектуру второго плана в «Благовещении» Вейцман (K. Weitzmann. Op. cit., p. 33–35) совершенно произвольно выводит из римской «scenae frons». Даже поразительная по своей живости фигура служанки в этой же сцене представляется ему целиком заимствованной из античного источника (это положение он аргументирует тем, что поднятая кверху левая рука повторяется в одной росписи Геркуланума, где в таком же положении представлена правая рука; как будто столь естественное движение руки не могло быть подсказано художнику самой жизнью!). Столь же натянуты и другие сопоставления Вейцмана [Марию из «Благовещения» он возводит к античному образу Федры, Иосифа из «Рождества Христова» – к образу Одиссея, эпизод с омовением младенца в той же сцене – к античным изображениям рождения Диониса, фигуру пастуха в «Благовестии пастухам» – к изображению пастухов на позднеантичных саркофагах и т.д. (K. Weitzmann. Op. cit., р. 35–39)].

Помимо Де Капитани д’Ардзаго и Вейцмана, на это сходство указывают также Морей (Ch. R, Morey. II Rinascimento bizantino. – «Atti del I Convegno internazionale per le arti figurative. Firenze, Palazzo Strozzi». Firenze, 1948, p. 96–97) и Бёклер (A. Boeckler. Die Fresken von Santa Maria di Castelseprio. – «Byzantinische Zeitschrift», Bd. 43, 1950, S. 507).

Обратного мнения придерживаются совершенно бездоказательно Фиокко (G. Fiocco. Arte medioevale in Aldo Adige. – «Arte Veneta», III, 1949, p. 171) и Джакомелли (S. Giacomelli. Рецензия па публикацию Боньетти, Кьеричи и Де Капитани д’Ардзаго в «Felix Ravenna», 1950, p. 58–76). Джакомелли даже утверждает, будто росписи Кастельсеприо представляют собой «крайнее и поистине ослепительное проявление наиболее подлинной иллюзионистической римской живописи» (sic!).

A. Grabar. Op. cit., p. 114.

Своеобразный характер надписей (IOSЄPH, ЄMЄA, SCA MARIA, ZVMЄON) недвусмысленно говорит о том, что их выполнял греческий мастер, предпочитавший пользоваться буквами, общими как для греческого, так и для латинского алфавита. Слово ЄMЄA, несомненно, восходит к греческому ἡ μαῖα.

G. Bognetti, G. Chierici, A. De Capitani d’Arzago. Op. cit., p. 661 sgg.

Эта теория была принята также Болонья и Сальми (см. примечание 1).

Ср. В.Н. Лазарев. История византийской живописи, т. I. М., 1947, стр. 45–48.

См. критику теории Де Капитани д’Ардзаго у Вейцмана (K. Weitzmann. Op. cit., p. 6–18).

Ср. G. De Francovich. Op. cit., р. 81–82.

Ср. В.Н. Лазарев. Ук. соч., т. I, стр. 44–45.

Ср. там же, т. I, стр. 54–55, 286–287, табл. III; т. II. М., 1948, табл. 10–15.

K. Weitzmann. Op. cit., p. 13–15, 25. Желая доказать различное понимание пространства в фресках Кастельсепрпо и росписях Санта Мария Антиква. Вейцман привлекает для сравнения «Поклонение волхвов». Но он забывает о том, что «Поклонение волхвов» в Санта Мария Антиква не входит в «греческую» группу, поскольку оно принадлежит кисти западного мастера. Этим объясняется его относительно плоскостное построение. А как раз в передовой группе росписей Санта Мария Антиква фигуры весьма свободно расставлены в пространстве, и если это не всегда бросается в глаза, то только потому, что тематика большинства дошедших до нас росписей носит «иконный», иначе говоря, строго репрезентативный характер. Еще менее убедительны рассуждения Вейцмана о различной трактовке одеяний и силуэтов в обоих фресковых циклах. Именно силуэты обнаруживают исключительную близость (ср., например, Марию из «Поклонения волхвов» с сыновьями Саломии). Столь же близка и трактовка одеяний. Правда, в росписях Кастельсеприо порою используется прием более линейной и дробной обработки складок (например, ангел из «Благовещения» и «Сон Иосифа», Иосиф из «Путешествия в Вифлеем»), но этот прием встречается и в Санта Мария Антиква (плащ Саломии). Вообще же говоря, различие в трактовке складок следует объяснять не различием стилистических этапов развития, а различием индивидуальных манер. Наконец, утверждение Вейцмана о том, будто пронзительный, острый взгляд глаз характерен лишь для изображений на миниатюрах X века, легко опровергается фресковыми фрагментами из нарфика епископской церкви в Стоби (VI–VII века). См. E. Kitzinger. A Survey of the Early Christian Town of Stobi. – «Dumbarton Oaks Papers», No. 3. Cambr. Mass., 1946, p. 109–110, fig. 152.

K. Weitzmann. Op. cit., p. 40, 94.

Ibid., p. 41–42, 88–90.

Ibid., p. 43–65.

Ibid., p. 52.

Ш. Амиранашвили. История грузинского искусства, т. I. М., 1950, стр. 183, табл. 61–62. Ср. С. Барнавели. Новые атенские надписи. – «Сообщения Академии наук Грузинской ССР», VII, № 1–2, 1946, стр. 87–93; Р.Шмерлинг.К вопросу о датировке атенской росписи. – Там же, VIII, № 4, 1947, стр. 267–273; [ср. V. Lazarev. Storia della pittura bizantina, p. 218, 219, 263).

Это сказывается и в такой частности, как наличие фигуры Саломии в «Рождестве Христовом». В памятниках X–XIV веков эта фигура встречается крайне редко.

Ср. A. Grabar. Op. cit., p. 114.

K. Bittel. Заметка в «Jahrbuch des Deutschen Archaeologischen Institute», 54,1939, Arch. Anz., S. 182–183; G. Brett. The Mosaic of the Great Palace in Constantinople. – «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», V, 1942, p. 34–42; G. Brett, W. Macaulay, R. Stevenson. The Great Palace of the Byzantine Emperors. Oxford, 1947, p. 64–97, pl. 28–56; G. De Francovich. Op. cit., p. 15; C. Mango. Autour au Grand Palais de Constantinople. – «Cahiers archéologiques», V, 1951, p. 184–186. Вопрос о дате половой мозаики еще нуждается в уточнении. Перистиль был построен около 410 года и реконструирован в середине VI века. Бретт датирует половую мозаику вторым десятилетием V века, Тальбот Райс – около 530 года, Манго – 565–582 годами, Нордхаген – 685–695 годами, Бакстер VIII веком. Мы слишком мало знаем о константинопольской живописи V–VI веков, чтобы отдать решительное предпочтение одной из этих датировок. Точно датируемые серебряные блюда Эрмитажа не исключают возможности более поздней даты. [Для новой литературы см. V. Lazazrev. Storia della pittura bizantina, p. 45–47, 60–61.]

L. Matzulewitsch. Byzantinische Antike. Berlin – Leipzig, 1929, Taf. 1–5, 7–21, 25–35.

O. Dalton. Byzantine Plate and Jewellery from Cyprus in Mr. Morgan’s Collection. – «The Burlington Magazine», X, 1906–1907, p. 355–362; G. De Francovich. Op. cit., p. 14–15. Де Франкович (вслед за Вульфом) правильно относит кипрские блюда к константинопольской школе.

H. Židkov. Ein Wandmosaikfragment aus Konstantinopel. – «Byzantinische Zeitschrift», Bd. 30, 1929–1930, S. 601–607; O. Wulff. Bibliographischkritischer Nachtrag zu altchristliche und byzantinische Kunst. Potsdam, 1936, S. 72–73: В.Н. Лазарев. Ук. соч., т. I, стр. 53–54; т. II, табл. 9.

K. Weitzmann. Op. cit., р. 66, 88–90, 95.

Ср. В.Н. Лазарев, Ук. соч., т.1, стр. 80–84. Последние работы Вейцмана ни в какой мере не изменили моей точки зрения на неоклассицизм первой половины X века. Я по-прежнему придерживаюсь той его негативной оценки, которая дана мною в «Истории византийской живописи».

K. Weitzmann. The Joshua Roll. A Work of the Macedonian Renaissance. Princeton, 1948.

Ср. K. Weitzmann. The Fresco Cycle of S. Maria di Castelseprio, p. 38; i d. Greek Mythology in Byzantine Art. Princeton, 1951, p. 81 sqq., 143 sqq.r 154 sqq.

Выводы Вейцмана были подвергнуты сокрушающей, но справедливой критике со стороны Тселоса (G. Tselos. The Joshua Roll. Original or Copy? – «The Art Bulletin», XXII, 1950, p. 275–290).

Ср. M. Rostowzew. Hellenistisch-römische Architekturlandschaft. – «Römische Mitteilungen», XXVI, 1911, 1–2.

G. Brett, W. Macaulay, R. Stevenson. The Great Palace of the Byzantine Emperors, pl. 28–30, 32, 33, 35, 36.

K. Weitzmann. The Fresco Cycle of S. Maria di Castelseprio, p. 40; i d. The Joshua Roll, p. 58.

Например, миниатюра из Менология Василия II и погибшая фреска Нередицы (D. Shorr. The I conographic Development of the Presentation in the Temple. – «The Art Bulletin», XXVIII, 1946, fig. 4; В. Мясоедов, Н. Сычев. Фрески Спаса Нередицы. Л., 1925, табл. XLIV).

См. Е. Голубинский. История русской церкви, т. I, ч. 2. М., 1904, стр. 198.

A. Goldschmidt. Die deutsche Buchmalerei, I. München – Firenze, 1928, Taf. 21 23.

M. Hautmann. Die Kunst des Fruhen Mittelalters. Berlin, 1929, Taf. 293 295.

Ср. М. Левченко. История Византии. М. – Л., 1940, стр. 117.

Мы сознательно пользуемся термином «неоклассицизм», так как он гораздо лучше выражает своеобразие одного из направлений византийского искусства X века, нежели претенциозный термин «македонский ренессанс». Последний термин носит неисторический характер, поскольку он включает в своя явно завышенную оценку антикизирующих памятников первой половины X века. Никакого ренессанса на основе этих вялых копийного типа памятников в Византии не получилось, да и не могло получиться.