Три фрагмента расписных эпистилиев и византийский темплон205

После того, как известный историк русской церкви Е.Е. Голубинский206 собрал богатый материал по литературным первоисточникам, освещающим развитие алтарной преграды в Византии и Древней Руси, было сделано немало блестящих археологических открытий, которые позволяют совсем по-новому ставить вопрос об эволюции темплона и об истоках иконостаса. Среди этих открытий одно из первых мест принадлежит найденным на Синае расписным эпистилиям, впервые опубликованным Г. и М. Сотириу, что является их большой научной заслугой207. Эти иконы сильно вытянутой формы либо служили архитравами деревянных темплонов, либо ставились на архитравы мраморных алтарных преград. Самый длинный из дошедших до нас синайских эпистилиев равен 2,75 м, а высота их колеблется от 0,35 до 0,45 м. Тематика росписи эпистилиев довольно стабильная. Это чаще всего «Деисус» в центре и изображение праздников либо сцен из жития святого по сторонам. Характерной особенностью расписных эпистилиев является размещение каждого из сюжетов в опирающейся на колонки арке, причем колонки вместе с аркой служат как бы обрамлением для изображенного в его пределах эпизода.

К опубликованным Г. и М. Сотириу расписным эпистилиям мы можем присоединить еще три иконных фрагмента, которые, без сомнения, выполняли ту же функцию. Эти фрагменты происходят, по-видимому, с Афона и были привезены экспедицией П.И. Севастьянова208. Н.П. Кондаков совершенно неверно определил их назначение. Он полагал, что икона «Апостол Филипп, Феодор Стратилат и св. Димитрий» якобы входила в состав настенного фриза в одном из боковых нефов церкви, а «Сошествие во ад» и «Сошествие св. духа» были створками складня209. Между тем все три фрагмента явно принадлежали к двум эпистилиям, на одном из которых были изображены святые в рост, а на другом праздники. На это указывает размещение каждой из фигур и каждой из сцен в арочках, опирающихся на колонки. Только если на синайских эпистилиях арочки и колонки выполнены живописными средствами, то на эрмитажных фрагментах они даны рельефом. Что мы имеем здесь части эпистилиев, свидетельствует и размер фрагментов, высота которых колеблется от 0,32 до 0,42 м. Таким образом, тематика расписных эпистилиев пополняется еще одним сюжетом – изображениями фронтально стоящих святых, чей выбор был, вероятно, продиктован заказчиками темплона.

Эрмитажный фрагмент с фигурами святых (см. ниже) выполнен в тонкой миниатюрной технике210. Его автором был хороший художник, возможно, связанный с константинопольской школой. Ближайшие стилистические аналогии к его манере письма встречаются в миниатюрах зрелого XI – раннего XII века [ср., например, тип лица св. Димитрия с Cod. Mosq. gr. 9, fol. 72 v. (св. Прокопий)211 и с Менологием в Дохиаре, 5, fol. 216 (св. Меркурий) ], а также в мозаиках этого же времени (ср. тип лица апостола Филиппа со св. Стефаном на мозаике от 1108 года из Михайловского монастыря в Киеве212). В миниатюрах же (Cod. Athen. 57, Vind. theol. gr. 154, Parm. Palat. 5, Leningr. gr. 296 и многие другие)213 мы находим прямые аналогии к завязанным узлами колонкам, форму которых Н.П. Кондаков был склонен выводить из дерева214. Наиболее вероятным временем исполнения фрагмента следует считать рубеж XI–XII веков.

Апостол Филипп, Феодор Стратилат и Св. Димитрий. Фрагмент Расписного эпистилия. Конец XI – начало XII Века. Государственный Эрмитаж, Ленинград

Намного позднее (в самом конце XII – начале XIII веков) возникли оба фрагмента с изображениями «Сошествия во ад» (см. ниже) и «Сошествия св. духа» (см.ниже)215. Они написаны в той широкой и небрежной манере, которая типична для произведений провинциального круга. Композиции развернуты на плоскости, лица со стандартно изогнутыми носами мало дифференцированы, контрасты между освещенными и затененными частями носят преувеличенно резкий характер, краски яркие, скорее даже пестрые. По-видимому, оба праздника были выполнены на Афоне, в одной из его многочисленных иконописных мастерских. Если расписной эпистилий состоял из двенадцати праздников, фланкировавших центральное изображение «Деисуса», то его длина равнялась примерно 2,50 м216.

Сошествие во ад. Фрагмент расписного эпистилия. конец XII – начало XIII века. Государственный Эрмитаж, Ленинград

Сошествие св. духа. Фрагмент расписного эпистилия. Конец XII – начало XIII века. Государственный Эрмитаж, Ленинград

Многочисленные открытия, сделанные за последние десятилетия в области изучения средневековых алтарных преград, позволяют поставить в связь свидетельства старых литературных источников с новыми археологическими находками, что было исключено для ученых начала XX века. К сожалению, этой возможностью не воспользовались авторы последних обобщающих работ о византийских темплонах – И.Б. Константинович217 и Феличетти-Либенфельс218. Вместо того чтобы привлечь богатейший материал археологических находок и расчищенные от записей уже в наше время древние византийские и русские иконы, они пошли по традиционному пути цитирования старых литературных источников, даваемых в полном отрыве от реальных памятников и к тому же весьма вольно интерпретируемых. Это толкнуло, в частности, Феличетти-Либенфельс на путь совершенно фантастических гипотез, обоснованием которых служили не византийские, а западноевропейские памятники, возникшие в совсем иной среде и на совсем иной исторической почве. В результате такого подхода к интересующей нас проблеме многое осталось неясным и спорным. А между тем есть полная возможность уже сейчас уточнить ход развития византийского темплона и показать, чем он отличался от позднейшего русского иконостаса. И тогда вряд ли один из лучших знатоков византийской культуры стал бы утверждать, что «der vollstӓndige Abschluss des Altarraumes durch die hohen Bilderwӓnde hat sich, anscheinend von Konstantinopel ausgehend, erst in der zweiten Hӓlfte des14. Jh. angebahnt.»219.

Как известно, для обозначения алтарной преграды у византийцев существовало много терминов220, среди которых выжил только один – τὸ τέμπλον. От византийцев его переняли и сербы (templo), и болгары (templo), и румыны (tîmplă), и русские (тябло). Этот термин встречается уже в житии пресвитера Филиппа (VII век)221 и у Феодора Студита (около 800)222. Возможно, что, как полагает Е.Е. Голубинский223, под словом templon первоначально подразумевали лишь покоившийся на колонках архитрав с изображениями святых, а затем им стали называть всю алтарную преграду. Происхождение этого слова не вызывает сомнений. Оно восходит к латинскому templum, обозначавшему не только храм, но и прямые деревянные брусья, положенные поперек кровельных стропил224.

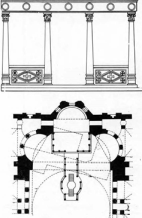

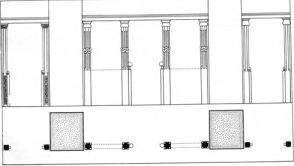

Благодаря раскопкам форма алтарных преград в раннехристианских базиликах может быть довольно точно восстановлена. Это были либо низкие парапеты, состоявшие из резных плит (см. ниже), либо своеобразные портики, в которых колонки несли архитрав, а интерполумнии имели внизу вырезанные из мрамора перегородки (см. ниже). В обоих типах алтарных преград помещался в центре вход в алтарь225. На византийской почве получил развитие второй тип алтарной преграды. Его самым прославленным образцом была алтарная преграда храма св. Софии в Константинополе (см. ниже). Не вдаваясь в анализ ее архитектурных форм, мы хотели бы остановиться лишь на украшавших ее изображениях, так как они очень важны для иконографии позднейших темплонов.

Алтарная преграда базилики IV века в Локриде. Реконструкция Орландоса

Алтарная преграда базилики на острове Фасос. Реконструкция Орландоса

Алтарная преграда базилики Афентелли на острове Лесбос. Реконструкция Орландоса

Алтарная преграда и амвон храма Св. Софии в Константинополе. План и фрагмент бокового фасада. Реконструкция Ксидиса

Павел Силенциарий226, описывая алтарную преграду св. Софии в Константинополе, отмечает, что на архитраве были изображены в дисках Христос, склонившиеся к нему ангелы, Мария, пророки и апостолы. В каком точно порядке были расположены эти полуфигуры, Павел Силенциарий не указывает. Он только говорит о центральном положении медальона с образом Христа. Если принять наиболее убедительную реконструкцию Ксидиса227, то длина архитрава алтарной преграды в Софии Константинопольской была равна примерно 31,88 м либо 37,68 м (в обоих случаях я учитываю архитравы и боковых фасадов алтарной преграды). Чтобы равномерно разместить на архитраве такой длины медальоны с полуфигурами святых, необходимо было дать одиннадцать медальонов на фронтальной стороне алтарной преграды и минимум по семи на ее боковых частях228. Тем самым становится вполне понятным свидетельство Павла Силенциария об изображении в медальонах не только Христа, Марии и ангелов, но и апостолов и пророков. Не прибегая к последним, невозможно было заполнить такое количество медальонов полуфигурами святых. Сколько было представлено на архитраве ангелов, какие из пророков и апостолов были здесь выбраны – этого мы, по-видимому, никогда не узнаем. Но весьма вероятно, что среди упоминаемых Павлом Силенциарием пророков был изображен и Иоанн Креститель, фигурирующий в литургии Иоанна Златоуста не только как предтеча, но и как пророк229. Тогда наиболее логичным местоположением этого образа был бы ближайший к Христу правый медальон. Если принять эту гипотезу, то архитрав алтарной преграды Софии Константинопольской украшал «Деисус», что само по себе весьма вероятно230. Ведь эта композиция воплощала в наиболее чистой форме идею заступничества, и где, как не на алтарной преграде главного константинопольского храма, имело смысл отвести ей центральное и самое почетное место.

Точно неизвестно, в какой технике были выполнены изображения на архитраве Софии Константинопольской. Так как, по свидетельству Павла Силенциария, колонны алтарной преграды были обложены серебром, то, вероятно, аналогичную технику применили и к архитраву. В этом случае изображения святых в медальонах, диаметр которых равнялся примерно 0,40 м, были не высечены из мрамора, а вычеканены из серебра231. Поскольку в юстиниановой Софии антропоморфические образы еще отсутствовали в системе мозаической декорации, а культ икон в это время не получил широкого распространения, можно утверждать, что полуфигуры святых на архитраве алтарной преграды являлись главными, если не единственными, антропоморфными изображениями в прославленном храме.

В каком бы порядке ни даны были святые на архитраве алтарной преграды Софии Константинопольской, не подлежит никакому сомнению, что именно архитрав явился той первичной ячейкой, из которой постепенно выкристаллизовался позднейший иконостас. На архитраве ранее всего начали помещать изображения святых, причем их высекали прямо из мрамора либо чеканили из золота и серебра, если архитрав обкладывали пластинами из драгоценного металла. Возможны были также изображения, выполненные в технике цветной инкрустации и в технике перегородчатой эмали. Чем богаче был столичный храм, тем роскошнее был его темплон, на оформление которого благочестивые византийцы не жалели никаких средств.

Мы не знаем, как выглядели темплоны в эпоху иконоборчества. Есть все основания полагать, что если на архитравах старых темплонов имелись изображения святых, то иконоборцы обходились с ними столь же сурово, как с иконами и фигурными изображениями на мозаиках и фресках. Иначе говоря, они их уничтожали. Но что они давали взамен? – Чисто декоративные мотивы, почерпнутые из звериного и растительного мира. Процесс проникновения этих мотивов в украшения алтарных преград был столь интенсивным, что его не смогли пресечь даже самые ревностные из иконопочитателей. Если отдельные изображения птиц и животных спорадически украшали алтарные преграды в доиконоборческую эпоху232, то в основном доминировали кресты, хризмы, монограммы заказчиков и отвлеченные орнаменты233. В послеиконоборческую эпоху эта правоверная тематика уступает место зооморфическим образам, получающим широчайшее распространение. Чтобы как-то оправдать эту уступку иконоборческим традициям, хитроумное византийское духовенство выработало стройную теорию, изложенную патриархом Никифором в трактате «Antirrheticus»234, который был подвергнут мастерскому анализу А.Н. Грабаром235.

Утверждая поклонение божественным образам, Никифор прокламирует их святость и неразрывную связь с предметами культа, почитание которых не подлежит сомнению. Другое дело изображения различных животных, украшающие предметы культа, в том числе и алтарную преграду. Им не поклоняются, так как они выполняют лишь украшательские функции. В них не вкладывают никакого религиозного смысла, они призваны радовать глаз и удовлетворять эстетические потребности человека. Это учение, проводившее четкую демаркационную грань между изображением как предметом поклонения и изображением, служившим простым украшением, призвано было оправдать глубоко укоренившуюся практику украшать предметы культа зооморфическими образами. При этом сознательно закрывали глаза на то, что львиная доля этих образов была почерпнута из арсенала иконоборческого искусства.

Находимые во время раскопок эпистили, парапеты, столбики и колонки алтарных преград обычно бывает трудно точно датировать. Но одно общее наблюдение можно все же сделать. Начиная с IX века резко возрастает количество таких фрагментов алтарных преград, которые украшены изображениями львов236, газелей237, крылатых грифонов238 и различных птиц239. Я не стану здесь вдаваться в обсуждение вопроса о том, какой символический смысл вкладывали в тот или иной зооморфический образ240. Чаще всего это были чисто декоративные мотивы, почерпнутые из произведений светского прикладного искусства, особенно из шелковых тканей. В цитированном выше трактате патриарха Никифора, несомненно, идет речь о завесах алтарных преград, на которых были вытканы изображения животных. Но последние находили себе применение также в декорировании архитравов, где они мирно уживались рядом с изображениями крестов и святых241. Такое соседство стало возможным только после того, как иконоборцы приучали десятилетиями воспринимать образы разветвленного звериного мира естественным дополнением к украшению церковного интерьера.

Что в Константинополе IX века существовали алтарные преграды с архитравами и что на этих архитравах находились изображения Христа, выполненные в технике эмали, свидетельствует Константин Багрянородный242. Конечно, чаще всего на архитравах высекали полуфигуры Христа, Богоматери и Иоанна Предтечи, входившие в состав излюбленной для этого места композиции – «Деисуса». Два фрагмента таких архитравов IX–X веков до нас дошли. Один был найден в Малой Азии243, другой – в Беотии244. На первом сохранились лишь наполовину уцелевшая полуфигура Христа и полуфигура Иоанна Предтечи, на втором – полуфигуры трех апостолов, Богоматери и Христа. Все они даны в медальонах, что облегчало развертывать композицию «Деисуса» по горизонтали и приспосабливать ее к сильно вытянутой форме фриза245.

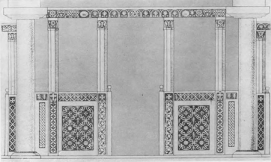

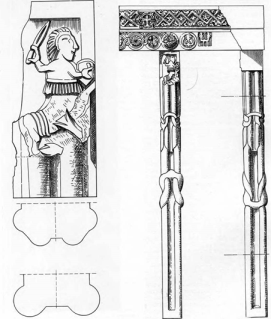

Архитравы темплона украшали не только изображениями «Деисуса». На них размещали и медальоны с полуфигурами святых, выбор которых был, вероятно, обусловлен пожеланиями заказчиков. Так, на одном фрагменте архитрава из Малой Азии даны полуфигуры св. Филиппа, Макария, Луки и Пантелеймона (см. ниже), выполненные в технике цветной инкрустации (углубленные места были в свое время заполнены цветной пастой, в подражание перегородчатым эмалям)246. В крупных столичных храмах, где архитравы темплонов обкладывали серебряными, а возможно и золотыми пластинами, применяли драгоценные эмали, что подтверждает цитированное выше место «Vita Basilii».

Фрагмент архитрава с изображением св. Филиппа, Макария, Луки и Пантелеймона. IX–X века

Следует самым решительным образом отмести предположение Гоара, без всяких оснований утверждавшего, будто уже после эпохи иконоборчества появились высокие деревянные иконостасы, сплошь заставленные иконами247. Эта гипотеза, справедливо раскритикованная Холлем248 и легкомысленно апробированная Феличетти-Либенфельс249, не подтверждается никакими фактами, и ей противоречит вся последующая история византийского темплона, ясно показывающая, что византийцы долгое время относились весьма сдержанно к размещению икон на алтарной преграде. Тем более подобный факт был невозможен в IX веке, когда иконоборческие настроения еще очень сильно давали о себе знать в византийском обществе.

С XI века резко увеличивается и количество литературных свидетельств о темплонах, и количество сравнительно хорошо сохранившихся алтарных преград. Главное же – на это время падают первые дошедшие до нас иконы, несомненно связанные с темплонами. Это позволяет перейти из области догадок на почву твердых фактов, хотя, как мы в этом убедимся в дальнейшем, кое-что остается неясным и на данном этапе развития.

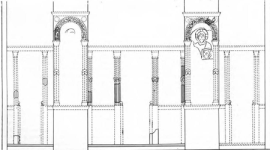

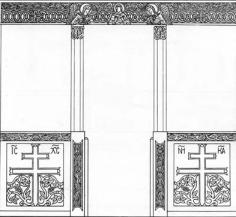

Фрагменты алтарных преград либо сами темплоны (правда, с частично утраченными деталями) дошли до нас и от XI, и от XII веков. XI столетием датируются алтарные преграды параклисия св. Николая в Ватопеде (начало XI века)250, монастыря Осиос Лукас в Фокиде (ранний XI век) и церкви Осиос Лукас на острове Эвбее (см. ниже)251, св. Софии в Охриде (около середины XI века)252, монастыря Дафни (последняя треть XI века, см. ниже)253, монастыря Богородицы Милостивой около югославского села Велюса (поздний XI век)254, церкви Таксиархов τῆς Μελίδας; на острове Андрос255. К XII веку относятся алтарные преграды монастыря преподобного Мелетия (см. ниже)256, Митрополии в Серрах (см. ниже)257, Панагии τῆς Γωνιᾶς на острове Санторино (см. ниже)258, церкви св. Николая на острове Андрос259, храма св. Пантелеймона в Нерези (см. ниже)260, церкви в Самарина (Мессения)261, монастыря Хиландар на Афоне (конец XII века, см. ниже)262 и церкви Влахернитиссы в Арте (начало XIII века, см. ниже)263.

Алтарная преграда церкви Осиос Лукас На острове Эвбее. XI век. Реконструкция Орландоса

Алтарная преграда храма в Дафни. XI век. Реконструкция Орландоса

Алтарная Преграда в Церкви монастыря преподобного Мелетия. XII век

На основе этого довольно обширного материала можно сделать ряд выводов. По-прежнему алтарная преграда выполнялась из мрамора, сохранив форму традиционного портика (поддерживающие архитрав колонны, между которыми размещены плиты парапета). В центре помещается ведущий в алтарь проход, фланкированный столбиками, на которые навешивались невысокие створки деревянных дверей. Высота алтарных преград колеблется от 2,45–2,56 м (Осиос Лукас на острове Эвбее и Велюса) до 3,32 м (Хиландар), причем темплоны центральной апсиды порою бывают несколько выше темплонов жертвенника и диаконника. Высота парапетов приближается к 1 м (Ватопед, Серры), но в более крупных темплонах доходит до 1,31 м (Хиландар). В украшении парапетов, капителей и архитравов широчайшим образом используются абстрактные орнаментальные мотивы и кресты. Что же касается изображений зооморфического порядка, то их количество резко снижается, в чем нельзя не усматривать воздействия на искусство ригоризма строгого византийского духовенства. Лишь на парапетах св. Софии в Охриде встречаются изображения орлов с зайцем и змеей, на парапете храма св. Пантелеймона в Нерези – птицы и львы, на фрагменте архитрава из церкви Таксиархов на острове Андросе – крылатый грифон с зайцем и птицы (как уже отмечалось, крылатые грифоны представлены и на эпистилии темплона главного храма монастыря Осиос Лукас264). Не исключена, конечно, возможность, что это наше наблюдение объясняется случайностью археологических находок и утратой большого количества плит парапетов, где обычно охотнее всего помещали изображения животных. Но, учитывая археологические материалы Кавказа265 и то основное направление, в каком развивалось все византийское искусство, это наше наблюдение представляется нам весьма вероятным.

Алтарная преграда митрополии в Серрах. Фасад и план. XII век. Реконструкция Орландоса

Алтарная Преграда Церкви Панагии ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ на острове Санторино, XII век. Реконструкция Орландоса

При изучении темплонов XI–XII веков бросается в глаза еще один немаловажный факт: среди дошедших до нас архитравов лишь происходящий из церкви Влахернитиссы в Арте украшен полуфигурами святых (Богоматерь между двумя ангелами), все же остальные лишены антропоморфных изображений, будучи полностью заполнены орнаментом (стилизованные аканфы, арочки, кресты, розетки, плетенки и т.д.)266. Это говорит о том, что широко распространенный в более раннее время обычай высекать на архитраве изображения святых почти сошел на нет по причине появления таких сильно вытянутых по горизонтали икон, которые ставились на архитрав. Конечно, живописными средствами было куда легче, чем скульптурными, воссоздавать как образ «Деисуса», так и многофигурные евангельские сцены. По этому пути и пошло дальнейшее развитие темплона.

Алтарная преграда церкви Св. Пантелеймона в Нерези. 1164 Год. Реконструкция Н.Л. Окунева

Алтарная преграда соборной церкви монастыря Хиландар на Афоне. Конец XII века. Фасад и план. Реконструкция Орландоса

Алтарная преграда диаконника церкви Богородицы Влахернитиссы в Арте. Начало XIII века. Реконструкция Орландоса

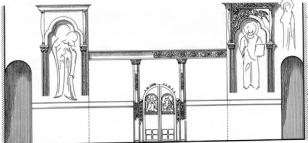

Было бы естественно предположить, что уже в XI–XII веках начали размещать иконы в интерколумниях темплона, по сторонам от «святых дверей» (ἅγιαι θύραι). Однако этому противоречат находки, сделанные в св. Софии в Охриде, в Дафни, в Нерези и в Самарина. Здесь на фланкирующих алтарную преграду восточных столбах храма найдены остатки декоративных скульптурных арочек, обрамляющих мозаические либо фресковые иконы Богоматери, Христа и патрона церкви (в Нерези им был св. Пантелеймон)267. Следовательно, эти иконы еще не перекочевали в интерколумнии, оставшиеся свободными. В сочетании с украшенными одним орнаментом архитравами темплоны XI–XII веков были, таким образом, полностью лишены изображений святых. А это, естественно, выдвигало на очередь задачу ставить иконы на архитраве, иначе верующим было не на что молиться (если, конечно, не принимать во внимание изображения на фланкировавших темплон восточных столбах).

Посмотрим теперь, что говорят литературные источники о темплонах XI–XII веков. Довольно раннее свидетельство Льва из Остии не оставляет сомнения в том, что алтарная преграда уже в середине XI века украшалась иконами. Описывая алтарную преграду, воздвигнутую при аббате Дезидерии (1058–1086) на Монте Кассино, Лев говорит о шести серебряных колоннах, между которыми были подвешены под архитравом пять вытянутых в ширину икон; на архитраве стояли тринадцать икон квадратной формы268. Что это были за иконы? Первые пять икон, скорее всего, составляли «Деисус», вторые тринадцать – праздничный цикл. Так как аббат Дезидерий был тесно связан с Константинополем, то, вероятно, такое использование икон не расходилось с тем, что в это же время практиковалось в столице Византийской империи. И действительно, в уставе константинопольского монастыря τῆς Κεχαριτωμένης, построенного супругою Алексея Комнина (1081–1118) Ириною, упоминаются те же праздничные иконы, украшавшие темплон269. Они названы здесь поклонными (αἱ προσκυνήσεις;), потому что икона очередного праздника снималась со своего места и ставилась на аналое (προσκυνητάριον). Е.Е. Голубинский причисляет к числу поклонных икон также лицевые святцы, возводя их истоки ко времени Василия II Болгаробойцы (976–1025), по приказанию которого был составлен знаменитый Менологий270. В отношении размещения поклонных икон Е.Е. Голубинский допускал два варианта: либо они ставились над архитравом, либо их располагали на приделанной к архитраву специальной полочке271.

Об украшавших темплон иконах идет речь и в интереснейшей описи (ἀπογραφή) имущества русского монастыря св. Пантелеймона на Афоне272. В этой описи, произведенной 14 декабря 1142 года, упоминается свыше 90 икон, в том числе «Деисус», двенадцать праздников и «святцы». частности, о праздниках прямо говорится как о связанных с темплоном.

Обращаясь к фонду дошедших до нас византийских икон XI–XII веков, нетрудно убедиться в том, что часть из них входила в свое время в состав темплонов. Это прежде всего опубликованные Г. и М. Сотириу иконы сильно вытянутой формы с изображением праздников и сцен из жизни св. Евстратия, фланкирующих «Деисус»273. Здесь праздники и «Деисус» даются в пределах одного регистра, что позволяло отказаться от двух рядов икон. Но они могли образовывать и два раздельных ряда. Когда праздничный цикл состоял из поклонных икон, тогда это было неизбежно, потому что каждый праздник должен был быть написан на отдельной доске, иначе икону нельзя было снимать с места и ставить на аналое. К числу таких поклонных икон, выполненных в мозаической технике, я склонен относить «Преображение» в Лувре (поздний XI – ранний XII века), размер которого (0,52x0,36 м) хорошо подходит для икон этого рода274. Что же касается особенно характерных для темплона изображений «Деисуса», образовывавших самостоятельный регистр, то две такие иконы до нас дошли на русской почве. Они были написаны на рубеже XII–XIII веков и связаны с владимиро-суздальской школой275. Нет никаких сомнений, что обе иконы, имеющие подчеркнуто вытянутую форму, увенчивали архитрав алтарной преграды, которая на данном этапе развития мало чем отличалась в Древней Руси от византийских темплонов.

К деисусной композиции, распавшейся уже на отдельные звенья, по-видимому, принадлежали и хранящиеся в Пинакотеке Синайского монастыря полуфигуры архангелов Михаила и Гавриила, датируемые XII веком276. На это указывают слегка склоненные головы архангелов, чьи изображения, по-видимому, фланкировали полуфигуры Христа, Богоматери и Иоанна Предтечи.

Мы, к сожалению, не знаем, какими были деревянные темплоны XI–XII веков. Вероятно, в самых бедных храмах они доминировали. По своей основной форме деревянные темплоны должны были напоминать мраморные, но они имели и свои особенности. Так, в них расписной эпистилий мог занимать место высеченного из мрамора архитрава, что делало излишним удвоение ряда икон, особенно когда «Деисус» и праздники размещались, как на синайских иконах, в пределах одного регистра. Но было бы неверно трактовать такие сильно вытянутые по форме иконы только как эпистилии деревянных темплонов277. Эту роль они могли выполнять. Однако они могли размещаться и на архитравах мраморных темплонов, на возможность чего указывал уже Е.Е. Голубинский278. Тогда они частично принимали на себя функцию тех изображений, которые ранее высекались на архитраве и которые уступили в XI–XII веках место чистому орнаменту. Поэтому и возникала необходимость ставить на самом архитраве иконы, иначе верхняя часть темплона оказывалась лишенной каких-либо изображений.

На основе всего вышесказанного византийский темплон XI–XII веков предстает перед нами примерно в следующем виде. Мраморный портик фланкируют мозаические либо фресковые иконы, размещенные в скульптурных арочках на восточных столбах церкви. Слева это Богоматерь, выступающая заступницей за род человеческий (вероятно, чаще всего она изображалась как navaga Παναγία ἡ Παράκλησις), справа – Христос либо патрон храма. Интерколумнии, еще лишенные икон, имели шелковые завесы, с декоративными фигурами грифонов, львов и двойных орлов279. Ведшие в алтарь невысокие двери были украшены изображением «Благовещения» и, возможно, фигур евангелистов280. Наконец, на архитраве могла стоять одна очень вытянутая по форме икона, включавшая в себя и «Деисус», и праздники, либо на архитраве находилось два ряда небольших икон: поклонные с изображением написанных на отдельных досках праздников или святых месяца и деисусные с изображением полуфигур Христа, Марии, Иоанна Крестителя и архангелов. Вероятно, дальше этого развитие темплона в XI–XII веках не пошло. Причем не исключена возможность, что в отдельных случаях на архитраве вообще отсутствовали какие-либо иконы, поскольку мотив «Деисуса» был уже достаточно ясно выявлен в фигурах выступавшей в роли заступницы Богоматери и Христа, фланкировавших темплон.

Если в XII–XIII столетиях мраморная алтарная преграда включала в себя минимальное количество икон, то в XIV веке началось своеобразное наступление икон на темплон. Однако процесс этот протекал довольно медленно, поскольку консервативные византийцы обычно не были склонны отказываться от веками отстоявшихся традиционных форм. Привыкнув к сравнительно невысоким алтарным преградам, они избегали, насколько это было возможно, перегружать их иконами. Именно этим объясняется размещение в одном ряду и «Деисуса», и праздников, что позволяло ограничиваться лишь одним регистром изображений. По-видимому, с этим же связано и размещение икон Богоматери и Христа не на самом темплоне, а по сторонам от него, на восточных столбах. Причем, как мы видели, по своему идейному замыслу эти иконы нередко дублировали привычный для архитрава «Деисус», делая излишним его вторичное изображение на эпистилии либо над эпистилием. Для византийцев алтарная преграда, высеченная из мрамора и украшенная драгоценными шелковыми завесами, представляла самодовлеющую эстетическую ценность, прельщавшую глаз красотою пропорций и строгих архитектурных линий. Вот почему они столь упорно не хотели превращать темплон в простую подставку для икон.

И все же наступил момент, когда это произошло. А произошло это, по всей видимости, около середины XIV века. К этому времени, под воздействием исихастов, в искусстве резко усилились церковные тенденции, вследствие чего стало уже невозможным задержать наступление икон на темплон. Тем самым последний начал перерождаться в иконостас – процесс, получивший свое логическое завершение уже на русской почве.

Какое сложное символическое толкование давали византийцы в XV веке темплону – об этом свидетельствуют интереснейшие высказывания архиепископа Симеона Солунского (ум. 1429)281. Темплон, называемый им τὰ διάστυλα, является в такой же мере границей между sensibilia и intelligibilia, как небосвод служит границей между миром материальным и духовным. Пространство алтаря он трактует как надгробный памятник Христа (τὸ μνῆμα τοῦ Χριστοῦ), а сам алтарь – как его могилу. Амвон символизирует отодвинутый от входа в гробницу камень, а космитис (архитрав), на котором видны изображения Христа, Богоматери, Иоанна Предтечи, ангелов, архангелов и святых, являет образ Христа на небесах и напоминает нам, что спаситель всегда с нами и что грядет его второе пришествие. Наконец, завеса символизирует небесный киворий, в котором пребывают ангелы и святые.

Упоминаемые Симеоном Солунским изображения в верхней части темплона – это не что иное, как иконы развернутого полуфигурного деисусного чина, стоявшие на архитраве. Об этих привычных для позднего времени иконах говорит и современник Симеона Солунского ритор Феодор Педиасим, живший в XV веке282. Называя темплон «портиком вимы» (ἡ στοὰ τοῦ βήματος), он упоминает группировавшиеся вокруг «Деисуса» фигуры, выполненные в мозаической технике на золотом фоне. В деисусном чине, включавшем в себя и портреты двенадцати апостолов, изображение Крестителя было заменено изображением Феодора Стратилата. Над «Деисусом» находилось «Вознесение».

Как понимать это описание Феодором темплона? По-видимому, он говорит о размещенных на восточных столбах храма мозаичных иконах, которые фланкировали темплон; на архитраве темплона стояли иконы развернутого «Деисуса», а выше находилось «Вознесение», вероятно, входившее в состав праздничного цикла. Во всяком случае из довольно путаного описания Феодора явствует, что он не мыслил себе темплон вне украшавших его двух рядов икон – деисусных и праздничных.

Остатки чисто византийских алтарных преград конца XIII, XIV и XV веков ясно показывают, что по-прежнему иконы располагались на восточных столбах, фланкировавших темплоны. Отсюда можно заключить, что и на этом позднем этапе развития интерколумнии темплона оставались свободными от икон. В Календер Хане Джами от самой алтарной преграды ничего не сохранилось, зато на восточных столбах уцелели фрагменты обрамления (архитрав, пилястры, выступающая из стены полочка, опирающаяся на две полуколонки) некогда здесь помещавшихся икон283. Такие мозаические иконы уцелели на восточных столбах Порта Панагия в Фессалии (80-е годы XIII века)284 и в Кахрие Джами285.

В Порта Панагия фигуры Богоматери с младенцем и Христа даны в рост, в строгих фронтальных позах. Обрамление состоит из колонок с узлами, несущих арку, окруженную тонкой орнаментальной резьбой. В Кахрие Джами мозаические иконы также имели рельефные обрамления, а над фигурой Богоматери сохранился рельеф с полуфигурой Христа в медальоне, вкомпонованном в полукружие с богатым скульптурным обрамлением из аканфовых листьев. Над этим обрамлением даны две полуфигуры ангелов. Примечательной особенностью мозаических икон в Кахрие Джами является их необычное размещение: фигура Христа украшает северо-восточный столб (слева от зрителя), а фигура Богоматери – юго-восточный (справа от зрителя). При этом около головы Богоматери видна надпись: Μ(ητ)ηρ Θ(εο)ῦ ἡ χώρα τοῦ ἀχωρήτου (страна невместимого пространством). Этот эпитет, равно как и сам иконографический тип Богоматери, держащей на руках благословляющего младенца, никак не связаны с темой заступничества286. Поэтому есть серьезные основания полагать, что изображение «Деисуса» было либо высечено на архитраве, либо же написано на доске, увенчивавшей темплон. Что же касается интерколумниев алтарной преграды, то, по всей видимости, они не были заполнены иконами. К аналогичному выводу склоняют также фрагменты алтарных преград Мистры – Митрополии (см. ниже) и Перивлепты (см. ниже)287. И здесь на восточных столбах сохранились рельефные обрамления для икон, часть которых, возможно, была высечена из камня. Если иконы украшали темплон, то только его верхнюю часть. О характере таких икон дает представление превосходно сохранившийся «Деисус» XIII века в Пинакотеке Синайского монастыря288. Он написан на одной длинной доске, размером 1,66x0,44 м. Полуфигуры Христа, Богоматери и Иоанна Крестителя фланкируются полуфигурами апостолов Петра и Павла, четырех евангелистов и святых Георгия и Прокопия. Все изображения даны в углубленных арочках. Такие сильно вытянутые по горизонтали иконы обычно ставились на архитрав темплона не только провинциальных, но и столичных храмов.

Алтарная преграда жертвенника церкви Митрополии в Мистре. Конец XIII – начало XIV века. Деталь

Колонки, архитрав и капитель с кентавром алтарной преграды жертвенника церкви Митрополии в Мистре. конец XIII – начало XIV века

Развитие алтарных преград в палеологовскую эпоху лучше всего можно проследить на примере сербских памятников, сохранившихся в относительно большом количестве. И в храме св. Георгия в Старом Нагоричине289, и в Успенской церкви Студеницкого монастыря (конец XII века)290, и в церкви Сопочанского монастыря (около 1265 года)291, и в храме Богородицы в Матейче (середина XIV века)292 на восточных столбах сохранились остатки рельефных обрамлений некогда здесь находившихся икон Богоматери и Христа. Это говорит скорее за то, что первоначально в интерколумниях темплона не были предусмотрены иконы. Но в церкви св. Георгия такие иконы уже появляются, причем они написаны в технике фрески на тонких каменных стенках, возведенных в интерколумниях. Слева мы видим полуфигуру патрона храма св. Георгия, справа – Богоматерь с играющим младенцем (с сопроводительной надписью – «Пелагонитисса»). Как датировать это вторжение иконных изображений в интерколумнии темплона? Либо между 1313 и 1318 годами, когда церковь св. Георгия была радикально перестроена королем Милутином и расписана, либо ближе к середине XIV века, что намного вероятнее293. От этого и позднейшего времени сохранились алтарные преграды в церквах Дечанского монастыря294 и св. Димитрия в Марковом монастыре около Скопле295. Здесь в интерколумниях уже находились иконы, часть которых до нас дошла (изображенные в рост Христос, Богоматерь с младенцем в типе «Умиления», Иоанн Предтеча, св. Николай и архангел Гавриил)296. Дечанские иконы, необычные по своим размерам (1,64x0,56 м), были специально выполнены для алтарной преграды, чтобы их можно было поставить в интерколумниях.

Верхняя часть алтарной преграды жертвенника церкви Митрополии в Мистре. Конец XIII – начало XIV века

Обрамление иконы на юго-восточном столбе церкви Митрополии в Мистре. Конец XIII – начало XIV века

Обрамление иконы на северо-восточном столбе и часть архитрава алтарной преграды церкви Перивлепты в Мистре. Вторая половина XIV века

Таким образом, к середине XIV века проемы между колонками темплонов стали быстро заполняться иконами. Но на этом разрастание алтарной преграды не остановилось. Темплон начали наращивать и по вертикали, в результате чего мраморная алтарная преграда постепенно превратилась в простую подставку для икон. А это знаменовало рождение иконостаса.

Было бы наивно, как это делает Феличетти-Либенфельс297, связывать чуть ли не все дошедшие до нас иконы XIV века с темплонами. Здесь уместно напомнить, что в описи от 1142 года в одной лишь церкви монастыря св. Пантелеймона на Афоне упоминается свыше 90 икон (sic!)298. Иконопись была весьма разветвленным искусством, и иконы предназначались не только для постановки на темплоне, но и для размещения около столпов, вдоль стен и на специально для них сделанных подставках. Поэтому с темплонами можно связывать лишь те иконы, которые для этого подходят и по своей тематике, и по своей форме, и по своим размерам. Чаще всего это были иконы Богоматери и Христа, реже – иконы патрона храма и местного праздника. Они размещались в нижнем ряду, по сторонам от «святых врат». Их размер колеблется примерно от 1,00 до 1,58 м по высоте и от 0,70–0,90 до 1,25 м по ширине299. Над архитравом ставили иконы с изображением праздников, обычно небольшие по своим размерам (праздничные иконы из церкви Богородицы Перивлепты в Охриде – 0,46x0,38 м300). Наконец, темплон завершал полуфигурный «Деисус», написанный либо на одной сильно вытянутой доске (такие иконы сохранились в церкви Вознесения в Мборье301, в монастыре Зрза около Прилепа302, в церкви св. Георгия в Корча303, в Национальном музее в Охриде304, либо на отдельных досках (состоявший из одиннадцати икон деисусный чин в Хиландаре, 0,99x0,62–0,74 м305; написанный в Константинополе по специальному заказу Афанасия Высоцкого семичастный чин Высоцкого монастыря в Серпухове, 1,45–1,49x0,93–1,06м306). Праздничные и деисусные иконы, размещенные на архитраве темплона, могли его удлинять по высоте на полтора, максимум – два метра. Но этого все же было недостаточно, чтобы полностью прикрыть алтарную арку. Поэтому, когда идет речь о высоких иконостасах, следует всегда помнить, что по-настоящему высоких иконостасов, т.е. таких, которые заполняли бы всю триумфальную арку, Византия не знала. Не знали их долгое время и южные славяне307.

До нас, к сожалению, не дошли ранние деревянные темплоны. То, что было опубликовано проф. Г. Сотириу, недостаточно для далеко идущих выводов308. Основная схема деревянного темплона мало чем отличалась от мраморного. Те же парапеты, колонки и архитрав. Архитравы, опиравшиеся на колонки, между которыми шла сквозная балюстрада, украшала богатая резьба. Вероятно, в деревянных темплонах раньше, чем в каменных, начали размещать иконы в интерколумниях. Поэтому именно деревянные темплоны ранее всего превратились в простую подставку для икон. В дальнейшем они вытеснили высеченные из мрамора темплоны. Последние уже не годились для размещения большого количества икон, и они, почти как правило, оказались в позднейшее время скрытыми за деревянными иконостасами, которые обычно возводили перед ними. Это столь позднее появление высоких иконостасов объясняет нам, почему византийцы не пользовались данным термином для обозначения алтарной преграды. Первоначально к этому термину прибегали, когда речь шла о крюках, на которые подвешивали иконы, либо о подставках (аналои), на которые клали иконы309. И уже много позднее термин εἰκονοστάσιον (или εἰκονόστασις;) стал применяться для обозначения всей алтарной преграды310.

Не подлежит никакому сомнению, что форму алтарной преграды русские переняли от византийцев. От византийцев перешла к ним и тематика темплона (местный ряд, праздники, деисусный чин). Но очень скоро древнерусский иконостас приобрел такой монументальный размах, которого не знали византийцы. Уже в 1405 году фигуры деисусного чина увеличились до 2,10 ж в высоту (иконостас работы Феофана Грека, Прохора с Городца и Андрея Рублева в Благовещенском соборе Московского Кремля)311, а три года спустя они достигли уже 3,14 м (иконостас работы Андрея Рублева и Даниила Черного во владимирском Успенском соборе)312. Соответственно увеличился и размер праздничных икон (0,80x0,61 м в Благовещенском соборе и 1,25x0,92 м в Успенском соборе)313. Иконы полуфигурного деисусного чина, происходящие из Звенигорода и приписываемые Андрею Рублеву314, также имеют совсем необычные для византийских темплонов размеры (1,60x1,09 м). Здесь приходится говорить не о простом механическом увеличении икон, а о росте монументальных тенденций, порождающих совсем новое эстетическое качество. Если сюда присоединить еще строго центрическое построение всей иконостасной композиции, четко ориентированной на центральную ось, усиление значения силуэта, высветление колористической гаммы, приобретающей особую мажорность звучания, наконец, ослабление аскетического начала, то станет понятным, почему древнерусский иконостас так непохож на византийский. И когда к местному, деисусному и праздничному рядам присоединились в дальнейшем еще «пророческий», «праотеческий», «пядничный», «херувимский», «страстной» и «апостольский», то многоярусный иконостас превратился в грандиозный по своему монументальному размаху ансамбль, для которого невозможно найти сколько-нибудь близкой аналогии на византийской почве. И здесь перед нами встает уже новая проблема, решение которой возможно лишь в рамках древнерусской художественной культуры.315

* * *

Примечания

Статья публиковалась на французском и русском языках: V. Lasareff. Trois fragments d’épistyles peintes et le templon byzantin. – «Δελτίον τῆς χριστιανικῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας», περίοδος Δ’, τόμος Δ’. Τιμητικός Γ. Σωτηρίου, Ἀθῆναι, 1964, p. 117–143, pl. 31–37 и В.Н. Лазарев. Три фрагмента расписных эпистилиев и византийский темплон. – «Византийский временник», т. XXVII. М., 1967, стр. 162–196, рис. 1–21. Русский вариант статьи отличается от французского более полным подбором иллюстраций.

Е.Е. Голубинский. История русской церкви, т. I, ч. 2. Изд. 2. М., 1904, стр. 195–215.

G. et M. Sotiriou. Icônes du Mont Sinaï, t. I. Athènes, 1956, p. 100–114; t. II. Athènes, 1958, fig. 87–125.

Н.П. Кондаков. Русская икона, т. III. Текст, ч. 1. Прага, 1931, стр. 96.

Там же, стр. 101, 102.

Размер 0,41x0,50 м. См. П. Муратов. Русская живопись до середины XVII в, – «История русского искусства», под редакцией И. Грабаря, т. VI. (М., 1914), стр. 145, 148; Н. Сычев. Древлехранилище памятников русской иконописи и церковной старины при Русском музее, – «Старые годы», 1916, январь – февраль, стр. 8; Н.П. Кондаков. Русская икона, т. III, ч. 1, стр. 101; В.Н. Лазарев. История византийской живописи, т. I. М., 1947, стр. 126, 324; А.В. Банк. Византийское искусство в собраниях Советского Союза. Л. – М., 1966, рис. 227– 230, стр. 318.

Ср. В.Н. Лазарев. История византийской живописи, т. II. Атлас. М., 1948, табл. 132 (рукопись датируется 1063 годом).

Ср. там же, табл. 172.

Ср. P. Buberl. Die Miniaturenhandschrifien der Nationalbibliothek in Athen. Wien, 1917, Taf. IX; P. Buberl und H. Gerstinger. Die byzantinischen Handschriften des X–XVIII. Jahrhunderts der Nationalbibliothek in Wien. Leipzig, 1938, Taf. VI–VII; В.Н. Лазарев. История византийской живописи, т. II, табл. 144, 145, 156, 207.

Н.П. Кондаков. Памятники христианского искусства на Афоне. СПб., 1902, стр. 46. Н.П. Кондаков видел среди старой рухляди, сложенной в сарае при митрополичьей церкви в Охриде, деревянные колонки с узлами, которые он склонен был датировать XIII–XIV веками.

Размеры: 0,315x0,185 м, 0,32x0,185 м. См. Н. Сычев. Ук. соч., стр. 8; O. Wulff und M. Alpatoff. Denkmӓler der Ikonenmalerei. Hellerau bei Dresden, 1925, S. 74–77, 264; Н.П. Кондаков. Памятники христианского искусства на Афоне, стр. 101–102; В.Н. Лазарев. История византийской живописи, т. I, стр. 126, 325; Α. Ξυγγόπουλος. Ὁ ὑμνολογικὸς εἰκονογραφικὸς τίπος τῆς εἰς τὸν ᾍδην καθόδου τοῦ Ἰησοῦ. – «Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν», 1941, σελ. 115; А.В. Банк. Ук. соч., рис. 231, 232, стр. 318, 319.

[Хатзидакис убедительно показал, что к этому эпистилию принадлежали и две сохранившиеся в Лавре иконы («Крещение» и «Успение»), См. Μ. Χαζηδάκης. Εἰκόνες ἐπιστυλίου ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος – «Δελτίον τῆς χριστιανικῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας», 1966, τόμ. Δ’ (Τιμητικὸς Γ. Σωτηρίου), σελ. 377–403].

J.B. Konstantynowicz. Ikonostasis. Studien und Forschungen, Bd. 1, Lwow (Lemberg), 1939.

W. Felicetti-Liebenfels. Entstehung und Bildprogramm des byzantinischen Templons im Mittelalter. – «Festschrift W. Sas-Zaloziecky zum 60. Geburtstag». Graz, 1956, S. 49–58. Op i d. Geschichte der byzantinischen Ikonenmalerei. Olten – Lausanne, 1956, S. 73–88.

F. Dölger. Mönchsland Athos. München, 1943, S- H6. ....

Как, например, κάγκελλα, διάστυλα, θώραξ, περίστυλα и др. См. Du Cange. Glossarium ad scriptores mediae et infimae graecitatis, s. v. τέμπλον; Е.Е. Голубинский. Ук. соч., т. I, ч. 2, стр. 196, 206; J. Konstantynowicz. Op. cit., S. 30–33; L. Bréhier. Anciennes clôtures de choeur antérieures aux iconostases dans les monastères de l’Athos. – «Atti del V Congresso internazionale di studi bizantini», II. Roma, 1940, p. 52.

«Acta Sanctorum Bollandiana», III, col. 28–33. Ср. Е.Е. Голубинский. Ук. соч., т. I, ч. 2, стр. 208.

Theodorus Studita. Iambi de variis argumentis. – Migne. PG, t. 99. col. 1796 A.

Е.Е. Голубинский. Ук. соч., т. I, ч. 2, стр. 205–208. Е.Е. Голубинский высказывает предположение, что слово templon стало позднее применяться и для обозначения стоявших на архитраве икон. Но это не более как гипотеза.

См. Е.Е. Голубинский. Ук. соч., т. I, ч. 2, стр. 206–207; J. Konstantynowicz. Op. cit., S. 32.

Богатейший материал по ранним алтарным преградам дали раскопки греческих археологов, и в первую очередь раскопки Г. Сотириу и А. Орландоса. См. Γ. Σωτηρίου. Ἀνασκαφαὶ τοῦ βυζαντινοῦ Ἰωάννου Θεολόγου ἐν Ἐφέσῳ. – «Ἀρχαιολογικὸν Δελτίον», VII, 1921–1922, σελ. 88–226, εἰκ. 32; Α. Ὀρλάνδος. Ἀνατολιζοῦσαι βασιλικαὶ τῆς Λακωνὶας. – «Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν», Δ’, σελ. 350–351; Α. Ξυγγόπουλος. Τὸ τέμπλον τῆς ἁγίας Παρασκευῆς ἐν Χαλκίδι. – «Ἀρχαιολογικὸν Δελτίον» 1927, σελ. 67; Α. Ὀρλάνδος. Ὁ ταξιάρχης τῆς Λοκρὶδος.– «Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν», VI, 1929, σελ. 359–365; id. Αἱ παλαιοχριστιανικαὶ βασιλικαὶ τῆς Λέσβου.– «Ἀρχαιολογικὸν Δελτίον», XII, 1929, εἰκ. 52, 53, 59, 60; Γ. Σωτηρίου. Αἱ χριστιανικαὶ Θῆβαι τῆς Θεσσαλίας.–«Ἀρχαιολογικὴ Ἐφημερίς», 1929, σελ. 26, 27, 426–128, 224, εἰκ. 27–29, 164, 174; i d. Αἱ παλαιοχριστιανικαὶ βασιλικαὶ τῆς Ἑλλάδος. Ἀθῆναι, 1931, σελ. 220–225; St. Xydis. The Chancel Barrier, Solea and Ambo of Hagia Sophia.–«The Art Bulletin», XXIX, 1947, p. 2–7; Γ. καὶ Μ. Σωτηρίου. Ἡ βασιλικὴ τοῦ ἁγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, II. Ἀθῆναι, 1952, σελ. 171–173, πίν. 48, 49, 50; Α. Ὀρλάνδος. Ἡ ξυλόστεγος παλαιοχριστιανικὴ βασιλικὴ, II. Ἀθῆναι. 1954, σελ. 509–535; И. Николаjевић-Стоjковић. Рановизантиска архитектонска декоративна пластика у Македонии, Србиjи и Црноj Гори. Београд, 1957 («Српска Академиjа наука. Посебна издања», књ. 279. Издања Византолошког института, књ. 5), сл. 153–169. Ср. Γ. Σωτηρίου. Χριστιανικὴ καὶ βυζαντινὴ ἁρχαιολογία. Ἀθῆναι, 1942, σελ. 200–205; H. Stern. Nouvelles recherches sur les images des conciles dans l’église de la Nativité à Bethléem. – «Cahiers archéologiques», III. Paris, 1948, p. 93–98.

Paulus Silentiarius. Descriptio ecclesiae Sanctae Sophiae, vv. 628–719. – Migne. PG, t. 86 (2), col. 2145–2147.

St. Xydis. Op. cit., p. 1–11, fig. 32, 33; E. Weigand. Die Ikonostase der justinianischen Sophienkirche in Konstantinopel. – «Gymnasium und Wissenschaft. Festschrift des Maximilian Gymnasiums in München». München, 1949, S. 176–195.

Cp. St. Xydis. Op. cit., p. 6–7. Высоту колонн Ксидис определяет равной примерно 4,94 м.

F. Brightman. Liturgies Eastern and Western. Oxford, 1896, p. 358. Cp. St. Xydis. Op. cit., p. 11.

И.Б. Константинович (op. cit., S. 82) также придерживается этой точки зрения. Уже Софроний, патриарх иерусалимский (634–638), упоминает большую икону с изображением «Деисуса». См. А. Кирпичников. Деисус на Востоке и на Западе и его литературные параллели. – «Журнал Министерства народного просвещения», 1893, ноябрь, стр. 8. Если в это время существовали уже такие иконы, то есть все основания возводить истоки данной темы к VI веку. Cp. J. Konstantynowicz. Op. cit., S. 70–72, 75; E. Kantorowicz. Ivories and Litanies. – «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», V, 1942, p. 70, n. 4; i d. Laudes Regiae. Berkley and Los Angeles, 1946. И.Б. Константинович, обычно весьма вольно толкующий старые тексты, возводит композицию «Деисуса» к эпохе Константина Великого, что ничем не может быть доказано.

Вероятно, эти медальоны были очень близки к тому, что мы находим на фризе серебряной вазы VI века из Эмеса в Лувре. См. Е. Coche de la Ferté. L’Antiquité chrétienne au Musée du Louvre. Paris, 1958, p. 50–51, №49; W.F. Volbach, M. Hirmer. Frühchristliche Kunst. München, 1958, Taf. 246; D. Talbot Rice, M. Hirmer. Arte di Bisanzio. Firenze, 1959, tav. 44–45. Наиболее вероятным местом изготовления этой вазы был Константинополь.

Α. Ὀρλάνδος. Ἡ ξυλόστεγος παλαιοχριστιανικὴ βασιλικὴ, II, εἰκ. 480, 483–2, 487.

Ibid., II, six. 473, 475, 477, 478, 484–486, 491, 492, 493.

Nicephorus, constantinopolitanus patriarcha. Antirrheticus, III. – Migne. PG, t. 100, col. 464–465. Этот трактат был написан между 817 и 828 годами.

A. Grabar. «L’esthétisme» d’un théologien humaniste byzantin du IX-e siècle. – «Revue des sciences religieuses», 1957, p. 189–199.

Γ. Σωτηρίου. Ὁδηγὸς Βυζαντινοῦ Μουσείου. Ἀθῆναι, 1924, εἰκ. 9, 14; L. Bréhier. La sculpture et les arts mineurs byzantin. Paris, 1936, p. 163, pl. IX–2 (мраморные плиты парапетов темплона, найденные в Афинах и Фессалонике); Н. Мавродинов. Старобългарското изкуство. Изкуството на Първото българско царство. София, 1959, обр. 249, 250 (аналогичные мраморные плиты, найденные в Стара Загора); Α. Ὀρλάνδος. Βυζαντινὰ μνημεῖα τῆς Ἄνδρου. – «Ἀρχεῖον τῶν Βυζαντινῶν Μνημείων τῆς Ἑλλάδος» H', 1955–1956, σελ. 66–67, εἰκ. 48 (плита парапета в музее Андроса); A. Grabar. Sculptures byzantines de Constantinople (IV-e – X-e siècle). Paris, 1963, p. 123–124, 137, pl. LXIV – 4 (плита парапета в Археологическом музее в Фессалонике).

Γ. Σωτηρίου. Ὁδηγὸς Βυζαντινοῦ Μουσείου, εἰκ. 14 (плита парапета темплона, найденная на афинском Акрополе): A. Grabar. Sculptures byzantines de Constantinople (IV-e–X-e siècle), p. 97, 134, pl. XLV – 3 (плита из Лавры на Афоне).

Α. Ὀρλάνδος. Γλυπτὰ τοῦ Μουσείου Θηβῶν. – «Ἀρχεῖον τῶν Βυζαντινῶν Μνημείων τῆς Ἑλλάδος», É . 1939–1940, σελ. 130, εἰκ. 12 (плита парапета темплона); Н. Мавродинов. Ук. соч., обр. 253 (плита парапета темплона, найденная в Стара Загора); A Grabar. Sculptures byzantines de Constantinople (IV-e – X-e siècle), p. 97, 123–124, 137, pl. XLV – 3. LXIV – 4 (плиты в Лавре и в Археологическом музее в Фессалонике).

Γ. Σωτηρίου. Ὁδηγὸς Βυζαντινοῦ Μουσείου, εἰκ. 9 (плиты парапета темплона, найденные в Фессалонике и в Афинах); Α. Ὀρλάνδος. Γλυπτὰ τοῦ Μουσείου Θηβῶν (плита парапета темплона); Н. Мавродинов. Ук. соч., обр. 251. 252 (плиты парапета темплона, найденные в Стара Загора); A. Grabar. Sculptures byzantines de Constantinople (IV-e – X-e siècle), p. 106–107, 135, pl. LIII (плита парапета темплона из Фенер Иса). О широком распространении зооморфических мотивов в византийской декоративной пластике IX века свидетельствуют и опубликованные Стриговским скульптурные фрагменты из монастырской церкви в Скрипу (873–874) и церкви Григория Богослова в Фивах (876–877), на которых мы видим изображения льва, грифона с ланью и птиц. См. J. Strzygowski. Ineaita der Architektur und Plastik aus der Zeit Basilios I. – «Byzantinische Zeitschrift», Bd. 3, 1894, S. 5–6, 11–12, Taf. II – 5–6, III – 2–3; Μ. Σωτηρίου. Ὁ ναὸς τῆς Σκριποῦς τῆς Βοιωτίας. – «Ἀρχαιολογικὴ Ἐφημερίς», 1931, σελ. 119–157; A. Grabar. Sculptures byzantines de Constantinople (IV-e – X-e siècle), p. 90–99, pl. XXXIX–XLII; [A. Megaw. The Skripou Screen. – «The Annual of the British School of Archaeology at Athens», 61, 1967, p. 1–32].

Можно лишь отметить, что в раннехристианских памятниках изображения животных и птиц были гораздо теснее связаны с миром символов, нежели в памятниках византийских IX–XIV веков.

Например, фрагменты архитрава X (?) века из Дренова, где кресты сочетаются с фигурами львов и крылатых грифонов (И. Николаjвиh-Стоjковиh. Прилог проучавању византиске скулптуре от 10 до 12 века. – «Српска Академиjа наука. Зборник радова», књ. XLIX. Византолошки институт, кнь. 4. Београд, 1956, стр. 165–168, сл. 4), фрагменты архитрава из Эрехфейона в Византийском музее в Афинах, где кресты чередуются с изображениями птиц и полуфигур ангелов (Γ. Σωτηρίου. Ὁδηγὸς Βυζαντινοῦ Μουσείου, εἰκ. 12), архитрав темплона раннего XI века в соборной церкви монастыря св. Луки в Фокиде, где декоративные розетки фланкированы двумя крылатыми грифонами (A. Grabar. L’art byzantin. Paris, 1938, fig. 8). Интересно отметить, что на новгородском деревянном тябле XIII века, составлявшем архитрав алтарной преграды, изображены Распятие, серафимы, полуфигуры св. Георгия, Ильи, Николая и Варвары и два льва (В.Н. Лазарев. Искусство Новгорода. М. – Л., 1947, стр. 50, табл. 37а).

Theophanes Continuatus. Vita Basilii. Bonnae, 1838 (в серии «Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae»), p. 326: «οἷον ὑπέρθυρα»; p. 330: «ἡ δὲ ταῖς κεφαλίσι τούτων ἐπικειμένη δοκός»; p. 330–331: «ἐν ᾗ (δοκῷ) κατὰ πολλὰ μέρη καὶ ἡ Θεανδρικὴ τοῦ Κυρίου μορφὴ μετὰ χυμεύσεως ἐκτετύπωται» (речь идет об алтарной преграде в константинопольской церкви Христа, построенной Василием I). [Недавно проф. Вейцман высказал не лишенное оснований предположение, что архитравы украшали в отдельных случаях и рельефы из слоновой кости, см. K. Weitzmann. Die byzantinischen Elfenbeine eines Bamberger Graduale und ihre ursprüngliche Verwendung. – «Studien zur Buchmalerei und Goldschmiedekunst des Mittelalters. Festschrift für Karl Hermann Usener zum 60. Geburtstag am 19 August 1965». Marburg an der Lahn, 1967, S. 11–20].

W.H. Buckler, W.M. Calder and W.K.C. Guthrie. Monumenta Asiae Minoris Antiqua, VI. Manchester, 1939, p. 122, pl. 62, No. 359; St. Xydis. Op. cit., fig. 18.

Α. Ὀρλάνδος. Γλυπτὰ τοῦ Μουσείου Θηβῶν, σελ. 126–128, εἰκ. 7, 8.

Изображение «Деисуса» с восседающим на троне с лирообразной спинкою Христом имеется на фрагменте архитрава в Музее Смирны. См. Α. Ὀρλάνδος. – «Ἀρχεῖον τῶν Βυζαντινῶν Μνημείων τῆς Ἑλλάδος», Г', 1937, σελ. 144, εἰκ. 17, 18. Вероятно, XI–XII века.

W.H. Buckler, W.M. Calder and W.K C. Guthrie. Monumenta Asiae Minoris Antiqua, IV. Manchester, 1933, p. 13, pl. 17, No. 40; St. Xydis. Op. cit., fig. 17. Вероятно, X–XI века. [Ср. также замечательный мраморный архитрав, украшенный «Деисусом» в центре и 11 медальонами с полуфигурами святых по сторонам, выполненными в технике инкрустации, из раскопок храма в Севасте (Фригия): N. Firatli. Découverte d’une église byzantine à Sebaste de Phrygie. – «Cahiers archéologiques», XIX. Paris, 1969, p. 151–166].

I. Goar. Euchologion sive Rituale Graecorum. Venetiis, 1730, p. 14.

K. Holl. Die Entstehung der Bilderwand in der griechischen Kirche. – «Archiv für Religionswissenschaft», IX, 1906, S. 367–368.

W. Felicetti-Liebenfels. Entstehung und Bildprogramm des byzantinischen Templons im Mittelalter, S. 49. [Ср. K. Kreidl-Papadopoulos. Bemerkungen zum justinianischen Templon aer Sophienkirche in Konstantinopel.–«Jahrbuch der Österreichischen byzantinischen Gesellschaft», XVII, 1968, S. 284–285].

Н.П. Кондаков. Памятники христианского искусства на Афоне, рис. 19; L. Bréhier. Anciennes clôtures de choeur antérieures aux iconostases dans les monastères de l’Athos, p. 49. Брейе считает, что этот темплон собран из разновременных частей, относящихся к более раннему времени (до XI века). Высота 2,99, длина – 2,04, ширина среднего пролета – 0,92 м. Об алтарной преграде церкви Протата см. Α. Ὀρλάνδος. Τὸ μαρμάρινο τέμπλον τοῦ Πρωτάτου τῶν Καρυῶν. – «Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν», ΚГ', 1953, σελ. 85, εἰκ. 1.

A. Grabar. L’art byzantin, fig. 8; A. 50 p Α. Ὀρλάνδος. Τὸ παρὰ τὸ Ἀλιβέρι μετόχιον τοῦ Ὁσ. Λουκᾶ Φωκίδος. – «Ἀρχεῖον τῶν Βυζαντινῶν Μνημείων τῆς Ἑλλάδος», Z', 1951, σελ. 132–139, εἰκ. 1–5. Высота колонн эвбейского темплона 2,30, высота парапета 0,989, высота проема между колоннами 1,09 м. Сохранились фрагменты архитрава и колонок, на основании которых Орландос дает реконструкцию.

И. Николаjевиħ-Стоjковиħ. Прилог проучавашу византиске скулптуре од 10 до 12 века, стр. 170–173, сл. 9–12; P. Miljković-Pepek. La fresque de la Vierge avec le Christ du pilier, située au nord de l’iconostase du Sainte Sophie à Ohrid. «Akten des XI. Internationalen Byzantinisten-Kongresses. München, 1958». München, 1960, S. 388–391; К. Петров. Декоративна пластика во Македонка во XI и XII век. – «Филозофски факултет на Универзитетот в Cкoпje. Годишен зборник». CKOnje, 1962, стр. 126–157 (с указанием всей более старой литературы), сл. 3–12. Сохранились две плиты парапета, четыре столбика, одна колонна вместе с нижней частью, небольшой фрагмент архитрава и фрагменты декоративной арки над фресковым изображением Богоматери на юго-восточном столбе. По реконструкции Петрова, высота алтарной преграды равна примерно 2,50 м. На обоих восточных столбах даны изображения Богоматери с младенцем, что не совсем логично для иконографии росписи восточных столбов. Уже это одно настораживает, не говоря о стиле обоих изображений, тяготеющем к искусству зрелого XII века. Поэтому я никак не могу, вслед за Милькович-Пепеком, датировать фрески восточных столбов серединой XI века.

Α. Ὀρλάνδος. Νεώτερα εὑρήματα εἰς τήν Μονὴν Δαφνίου. – «Ἀρχεῖον τῶν Βυζαντινῶν Μνημείων τῆς Ἑλλάδος», H', 1955–1956, σελ,. 77–78, εἰκ. 11–19. Сохранились лишь незначительные фрагменты колонок, эпистилия и декоративных арок над мозаическими иконами Богоматери и Христа на восточных столбах.

П. Миљкович-Пепек. Олтарна преграда манастира Богородице Милостиве у селу Вежуси.– «Српска Академща наука. Зборник радова», кнь. LXV. Византолошки институт, књ. 6. Београд, 1960, стр. 137–144. Сохранились архитрав, две колонки и стилобат. Высота алтарной преграды равна 2,56, длина архитрава 3,00 м.

Α. Ὀρλάνδος. Βυζαντινὰ μνημεῖα τῆς Ἄνδρου, σελ. 42–43, εἰκ. 29. Фрагмент эпистилия.

Α. Ὀρλάνδος. Ἡ Μονὴ τοῦ Ὁσ. Μελετίου καὶ τὰ παραλαύρια αὐτῆς (μέρος α´). – «Ἀρχεῖον τῶν Βυζαντινῶν Μνημείων τῆς Ἑλλάδος», Ε´, 1939–1940, σελ. 72–75, εἰκ. 24 (одна из лучше всего сохранившихся алтарных преград Греции; см. также εἰκ. 8–13, 48, 49).

Α. Ὀρλάνδος. Ἡ Μητρόπολις τῶν Σερρῶν. – Ibid., σελ. 162–164, εἰκ. 5, 9. Высота колонн 2,69, высота парапета 1,04, ширина проема между колоннами 1,17 м (при ширине триумфальной арки 5,52 л).

Α. Ὀρλάνδος. Ἡ Πισκοπὴ τῆς Σαντορήνης. – Ibid., Z; 1951, σελ,. 194–198, εἰκ. 8, 10–12. Высота до архитрава 2,435 м (посредине) и 2,20 м (по бокам). Орландос дает убедительную реконструкцию.

Α. Ὀρλάνδος. Βυζαντινὰ μνημεῖα τῆς Ἄνδρου, σελ. 56–61, εἰκ. 36, 38, 39, 40. Фрагменты столбиков, колонок и эпистилня. В Музее Андроса хранится мраморная колонка темплона XII века очень тонкой и изящной работы (ibid., σελ. 64, six. 46). Ср. также фрагменты эпистилиев XII века в Музее Родоса (Α. Ὀρλάνδος. – «Ἀρχεῖον τῶν Βυζαντινῶν Μνημείων τῆς Ἑλλάδος» ζ´, 1948, σελ. 217–221, εἰκ. 163, 166, 167).

Н. Окунев. Алтарная преграда XII века в Нерезе. – «Seminarium Kondakovianum», III. Prague, 1929, стр. 5–23; К. Петров. Декоративна пластика во Македошца во XI и XII век, стр. 160–182 (с указанием более старой литературы).

Φρ. Βερσάκης. – «Ἀρχαιολογικὴ Ἐφημερίς», 1919, σελ. 91, εἰκ. 4.

Α. Ὀρλάνδος. Παραλειπόμενα ἀπὸ τὴν Μ. Χελανδαρίου. – «Ἀρχεῖον τῶν Βυζαντινῶν Μνημείων τῆς Ἑλλάδος», Η´, 1955–1956, σελ. 105–108, εἰκ. 1, 2. Высота колонн 3,125 и 3,075, высота парапетов 1,315 и 1,17, ширина проемов среднего интерколумния 1,31 и 1,27 м.

Α. Ὀρλάνδος. Ἡ παρὰ τήν Ἄρταν Μονὴ τῶν Βλαχερνῶν. – Ibid., В', 1936, σελ. 21–29, εἰκ. 14–22. Орландос дает убедительную реконструкцию алтарной преграды диаконника.

Птицы с перевившимися шеями украшают архитрав темплона жертвенника в церкви Влахернитиссы в Арте.

Ср. Р. Шмерлинг. Малые формы в архитектуре средневековой Грузин. Тбилиси, 1962.

Остается открытым вопрос, чем были заполнены выкрошившиеся квадрифолии и медальоны на темплонах из монастыря Оснос Мелетиос и церкви Осиос Лукас на острове Эвбее. Все же мало вероятно, что здесь находились изображения святых. Скорее тут были цветные вставки, призванные оживить архитравы цветовыми пятнами.

Ср. литературу, указанную в прим. 47, 48, 55, 56.

В храме Успения в Никее на восточных столбах были размещены ныне погибшие мозаические иконы Богоматери с младенцем (с эпитетом Η ΕΛΕΟΥΣΑ) и Христа (с эпитетом Ο ΑΝΤΙΦΩΝΙΤΗΣ). Иконы, расположенные на уровне 1,05 м над полом, имели в высоту 1,68 м.

Обе иконы, выполненные, вероятнее всего, в X веке, к теме «Деисуса» не имеют никакого отношения, из чего можно сделать вывод, что на архитраве темплона находилась такая икона. К сожалению, Ф.И. Шмит ничего не сообщает о рельефном обрамлении икон, фрагменты которых, несомненно, должны были сохраниться in situ. Не исключена возможность, что опубликованная им трехлопастная арочка (Taf. XI–6), окруженная орнаментом и изображением птиц и весьма близкая к аналогичной арочке в Нерези, как раз и является частью такого обрамления. В храме Успения в Никее эта арочка была размещена над нишей в южном корабле, куда она могла попасть случайно, при неоднократных переделках церкви, когда остатки темплона были использованы как плиты пола. См. O. Wulff. Die Koimesiskirche in Nicӓa und ihre Mosaiken. Strassburg, 1903, S. 167–180, Abb. 31–36; Th. Schmit. Die Koimesis-Kirche in Nikaia. Berlin und Leipzig, 1927, S. 43–47.

В XII веке на восточных столбах Богоматерь чаще всего изображают со свитком в руках (Спасо-Мирожский монастырь в Пскове, Панагия Аракос в Лагудера, церковь Асину на Кипре и другие). Надпись на свитке воспроизводит диалог между Марией и Христом. Богоматерь выступает заступницей за род человеческий, молящей своего сына о милосердии. Мы имеем тут особый вариант «Деисуса», весьма уместный на столбах, фланкирующих темплон (правильнее всего этот иконографический тип называть Παναγία ἡ παράκλησις, хотя порою он сопровождается и другими эпитетами). См. S. Der Nersessian. Two Images of the Virgin in the Dumbarton Oaks Collection.–«Dumbarton Oaks Papers», No. 14. Washington, 1960, p. 80– 82.

J. von Schlosser. Quellenbuch zur Kunstgeschichte des abendlӓndischen Mittelalters. Wien, 1896, S. 207 (Leo Marsicanus. Chronicon Monasterii Casinensis, cap. 32: «Sub qua nimirum trabe V numero teretes iconas suspendit, XIII vero quadratas paris mensurae ac ponderis desuper statuit. E quibus videlicet X ex quadratis praedictus frater apud Constantinopolim crosso argenteo sculpsit»). Феличетти-Либенфельс (W. Felicetti-Liebenfels. Entstehung und Bildprogramm des byzantinischen Templons im Mittelalter, S. 54) полагает, что иконы были выполнены из серебра, но из текста это прямо не явствует.

Du Cange. Glossarium ad scriptores mediae et infimae graecitatis, s.v. Προσκύνημα.

Е.Е. Голубинский. Ук. соч., т. I, ч. 2, стр. 209–210.

Там же, стр. 209. [Вероятно, к числу таких поклонных икон, украшавших темплон, принадлежали близкие по стилю краснофонные иконы «Преображение» и «Воскрешение Лазаря» (Эрмитаж и частное собрание в Афинах; рубеж XII–XIII веков). См. M. Chatzidakis. Ikonen aus Griechenland. – В книге «Frühe Ikonen. Sinai, Griechenland, Bulgarien, Yugoslawien». Wien und München, 1965 S. XXIV, Taf. 37].

«Акты Русского на св. Афоне монастыря св. великомученика и целителя Пантелеймона». Киев, 1873, стр. 50–67. Ср. Н.П. Кондаков. Русская икона, т, III, ч. 1, стр. 89–90; В. Мошин. Русские на Афоне и русско-византийские отношения в XI–XII вв. – «Byzantinoslavica», XI(1), 1950, стр. 35–36.

G. et M. Sotiriou. Icônes du Mont Sinaï t. II, fig. 87–116. [К приводимым Сотириу расписным эпистплиям следует присоединить эпистплий в Ватопеде с изображением девяти фигур «Деисуса» и десяти праздников (ранний XIII век) и эпистилий с изображением праздников в монастыре св. Екатерины на Синае (рубеж XII–XIII веков). См. Μ. Χατζηδάκης. Εἰκόνες ἐπιστυλίου ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος πίν. 77–86; K. Weitzmann. Die Ikonenmalerei des 6–12. Jahrhunderts. – В книге «Frühe Ikonen. Sinai, Griechenland, Bulgarien, Yugoslawien», S. XIV–XVI, Taf. 32].

В.Н. Лазарев. История византийской живописи, т. I, стр. 124, табл. XXVII; E. Coche de la Ferté. L’Antiquité chrétienne au Musée du Louvre, p. 117–118 (с неверной датировкой концом XII – началом XIII века).

V. Lasareff. La scuola di Vladimir – Suzdal; due nuovi esemplari della pittura da cavaletto russa dal XII al XIII secolo (per la storia dell’iconostasi). – «Arte Veneta», X, 1956, p. 9–18.

G. et M. Sotiriou. Icônes du Mont Sinaï, t. 1, p. 87–88; t. II, fig. 72–73.

Cp. A. Grabar. [Рец. на книгу: Γ. καὶ Μ. Σωτηρίου, Εἰκόνες τῆς μονῆς Σινᾶ, I–II. Ἀθῆναι, 1956–1958]. – «Cahiers archéologiques», X. Paris, 1959, p. 316.

Е.Е. Голубинский. Ук. соч., т. I, ч. 2, стр. 205–206.

Такие ткани с зооморфными мотивами упоминаются в выше цитированной описи имущества монастыря св. Пантелеймона на Афоне (стр. 60–61) и в описи от 1201 года сокровищницы и библиотеки монастыря на Патмосе (Ch. Diehl. Le trésor et la bibliothèque de Patmos au commencement du 13-e siècle.–«Byzan-tinische Zeitschrift», Bd. 1, 1892, p. 495).

Cp. A. Grabar. Deux notes sur l’histoire de l’iconostase d’après des monuments de Yougoslavie. – «Зборник радова Византолотког института», књ. 7. Београд, 1961, р. 14–17.

Symeon Thessalonicensis, archiepiscopus. De sacro templo, cap. CXXXVI. – Migne. PG, t. 155, col. 345–347.

Ср. Λάμπρος. – «Νέος Ἑλληνομνήμων», XV, σελ. 171–174; L. Bréhier. Ancienne clôture de choeur antérieures aux iconostases dans les monastères de l’Athos, p. 55.

E. Fresbfield. Notes on the Church now called the Mosque of the Kalenders at Constantinople. – «Archaeologia», LV, 1897, p. 433–434, pl. XXIX – XXXII; Н. Окунев. Ук. соч., стр. 12; S. Eyice. Istanbul. Petit Guide à travers les monuments byzantin et turcs. Istanbul, 1955, p. 54 (с указанием более старой литературы).

Н.П. Кондаков. Лицевой иконописный подлинник, т. I. Иконография Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. СПб., 1905, стр. 33, рис. 50; его же. Иконография Богоматери, т. II. Пг., 1915, стр. 282–284, рис. 154; Α. Ὀρλάνδος. – «Ἀρχεῖον τῶν Βυζαντινῶν Μνημείων τῆς Ἑλλάδος», 1935, σελ. 5–40; S. Bettini. La pittura bizantina, II. Firenze, 1939, p. 32–34.

«Кахрие Джами. Альбом к XI тому Известий Русского археологического института в Константино поле». Мюнхен, 1906, табл. LXVIII, LXXVII. LXXXVIII – 2, 3; Н. Окунев. Ук. соч., стр. 12–13; P. Underwood. Notes on the Work of the Byzantine Institute in Istanbul: 1955–1956. – «Dumbarton Oaks Papers», No. 12. Cambr., Mass., 1958, p. 282– 283, fig. 16, 17.

О фигурирующем на иконе эпитете, носящем чисто символический характер и связанном с личными вкусами Феодора Метохита, см. Ф. Шмит. Кахрие Джами, I. История монастыря Хоры. Архитектура мечети. Мозаики нарфиков. СПб., 1906, стр. 205–211; Н.П. Кондаков. Иконография Богоматери, т. II. стр. 112–114.

G. Millet. Monuments byzantins de Mistra. Paris, 1910, pl. 43 – 2, 44 – 7– 3, 45, 49 – 7, 3, 6, 9. См. также pl. 51–77, 12, 52 – 5, 7, 10, 11, 15, 21, 53 – 6, 54 – 20, 56 – 7, 9 – 14, 57 – 4, 6, 59 – 7. 2, 5, 60 – 19. Фрагменты Митрополии датируются началом XIV века, фрагменты Перивлепты – второй половиной XIV столетия. Многочисленные фрагменты архитравов лишены фигурных изображений (кроме фрагментов из церкви св. Софии, на которых изображены лев и терзающий лань грифон).

G. et M. Sotiriou. Icônes du Mont Sinaï, t. I, p. 112–114; t. II fig. 117–123.

Н.П. Кондаков. Македония. СПб., 1909, стр. 199, рис. 135; Н. Окунев. Ук. соч., стр. 7; A. Grabar. Deux notes sur l’histoire de l’iconostase d’après des monuments de Yougoslavie, p. 17–18; R. Hamann-Mac Lean und H. Hallensleben. Die Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien vom 11. bis zum frühen 14. Jahrhunderts. Giessen, 1963, Abb. 277, Plan 31. О типе алтарных преград в Сербии см. З. Симић. Иконостас Беле Цркве у села Карану и Каранска Богородица Троjеручица. – «Старинар», сер. III, књ. VII, 1932, стр. 15– 35, сл. 1–8.

Н. Окунев. Ук. соч., стр. 13.

Там же.

Там же.

Очень мало вероятно, чтобы при радикальной перестройке храма св. Георгия королем Милутином могла сохраниться от церкви XI века старая алтарная преграда, как это полагает Бошкович [Ћ. Бошковић. Архитектонски извештали. – «Гласник Скопског научног друштва», кн». XI. Оделене друштвених наука, 5. Скопље, 1932, стр. 221–223 («Обнова иконостаса у Нерезима»)]. По характеру письма изображения св. Георгия и Богоматери Пелагонитиссы отличаются от фресок, исполненных до 1318 года [см. Н. Беляев. Образ Божьей Матери Пелагонитпссы. – «Byzantinoslavica», II(2), 1930, стр. 386–394].

Н. Окунев. Ук. соч., стр. 7; В.Р. Петковић, Ћ. Бошковић. Дечани, I. Београд, 1941, стр. 98–100, 210, табл. XIII, LXVII–LXX.

Н.П. Кондаков. Македония, стр. 184, рис. 120; Н. Окунев. Ук. соч., стр. 7.

М. Ћоровић-Љубинковић. Пећкодечанска иконописна школа од XIV до XIX века. Београд, 1955, стр. 3–4, сл. 1, табл. I, II; S. Radojčić. Icônes de Serbie et de Macédoine. Beograd, 1961, p. XI, 31, 33, 3–41; V. Djurić. Icônes de Yougoslavie. Belgrade, 1961, p. 102–104, №№ 30–33 (с указанием более старой литературы). Дечанские иконы были написаны около 1350 года.

W. Felicetti-Liebenfels. Geschichte der byzantinischen Ikonenmalerei, S. 76–88.

«Акты Русского на св. Афоне монастыря св. великомученика и целителя Пантелеймона», стр. 54–55.

См. V. Djurić. Icônes de Yougoslavie, p. 98–99, № 23; p. 94–95, № 17; p. 93–94, № 116. Было бы большой ошибкой все старые иконы Богоматери и Христа, вставленные в новые иконостасы, рассматривать как входившие в состав первоначальных темплонов. Обычно более поздние деревянные иконостасы включали в себя большинство икон всей церкви, а нередко также иконы из соседних церквей.

V. Djurić. Icônes de Yougoslavie, р. 88–90, №№ 9–12. Ранний XIV век.

«Деисус» фланкирован апостолами, чьи головы обращены в разные стороны. Все изображения даны на красном фоне. Последнее десятилетие XIV века (церковь была расписана в 1390 году).

V. Djurić. Ober den «cin» von Chilandar. – «Byzantinische Zeitschrift», Bd. 53(2), 1960, S. 348. «Деисус» дан в сопровождении полуфигур двенадцати апостолов. Работа митрополита Иованна от 1393–1394 годов.

Этот неопубликованный «Деисус» относится к концу XIV – началу XV веков.

S. Radojcić. Icônes de Serbie et de Macédoine, p. 72–73. Конец XV века. Полуфигуры апостолов повернуты в разные стороны.

V. Djurić. Über den «čin» von Chilandar, S. 333–335 (с указанием всей более старой литературы). Радойчич датирует хиландарский чин 1375–1380 годами, Джурич – около 1360 года.

В.Н. Лазарев. Новые памятники византийской живописи XIV века, I. Высоцкий чин,– «Византийский временник», т. IV, 1951, стр. 122–131. Иконы Высоцкого чина, ныне хранящиеся в Третьяковской галерее и в Русском музее, датируются 1387–1395 годами. Возможно, что две иконы XIV–XV веков в Пинакотеке Синайского монастыря (G. et M. Sotiriou. Icônes du Mont Sinaï, t. I, p. 181, 207–208; t. II, fig. 199, 237) входили в состав полуфигурного деисусного чина. На первой иконе (0,45x0,31 м) изображена Богоматерь с молитвенно простертыми руками, на второй (1,05x0,75 м) – архангел Гавриил. Концом XIV века датируется полуфигурный деисусный чин грузинской работы в Государственном музее искусств Грузинской ССР в Тбилиси (происходит из Убиси).

Только незнакомством с русскими деревянными иконостасами могу я объяснить ошибочное утверждение М. Чорович-Любинкович [М.Ћоровић-Љубинковић. Неколико сачуваних икона старог грачаничког иконостаса XIV века. – «Зборник радова Народног музеjа», II (1958–1959). Београд, 1959, стр. 135–152], будто русские ученые и, в частности, я отрицают наличие высоких иконостасов у греков и сербов. Действительно, я отрицал и продолжаю отрицать существование у византийцев и южных славян до XVI века таких многоярусных высоких иконостасов, которые полностью закрывали бы алтарную арку. Что же касается византийских трехъярусных иконостасов, то они зародились уже в XI–XII столетиях и получили дальнейшее развитие в XIV–XV веках. Причем иконы как деисусного, так и праздничного чина были небольшими, в то время как на Руси они достигли уже в начале XV века 4,5 м в высоту. В частности, публикуемые Чорович-Любинкович иконы деисусного чина из Грачаницы имеют максимум 0,77 м в высоту (у Феофана Грека–2,10 м). Джурич (V. Djurić. Über den «čin» von Chilandar, S. 348) правильно возражает против слишком ранней (около 1383 года) датировки грачаницких икон, которые он склонен относить к XVI веку.

Византийские темплоны XIV–XV веков имели, как и в предшествующий период, деревянные двери с изображением «Благовещения» и, реже, апостолов. Их примерная высота – около 1,50 м. См. G. Sotiriou. La sclupture sur bois dans l’art byzantin. – «Mélanges Charles Diehl», II. Paris, 1930, p. 175–177; В.Н. Лазарев. К вопросу о «греческой манере», итало-греческой и итало-критской школах живописи. – «Ежегодник Института истории искусств [Академии наук СССР], 1952». М., 1952, стр. 157, 163; Α. Ξυγγόπουλος. Βημόθυρον κρητικῆς τέχνης εἰς τὴν Θεσσαλονίκην. – «Μακεδονικά», 1954, Г', σελ. 1–10; M. Chatzidakis. L’icone byzantine. – «Saggi e memorie di storia dell’arte, 1958–1959», 2. Venezia, 1959, p. 32, fig. 21. Обязательное, как полагает И.Б. Константинович (op. cit., S. 149, 152), увенчание темплона распятием либо иконой с изображением этого сюжета остается недоказанным для древних времен, тем более, что нам не известен ни один византийский круцификс. О завесах «святых врат» (καταπέτασμα) XIV века хорошее представление дает знаменитая завеса в Хиландаре от 1399 года, на которой изображен своеобразный вариант «Деисуса»: фигуру благословляющего Христа, данного в типе «великого архиерея», фланкируют фигуры двух ангелов и Иоанна Златоуста и Василия Великого, держащих в руках свитки [см. Н.П. Кондаков. Памятники христианского искусства на Афоне, стр. 244–246, табл. XXXIX; G. Millet. Broderies religieuses du style byzantin. Paris, 1947, p. 76–78, pl. CLIX, CLX (с указанием более старой литературы)].

G. Sotiriou. La sculpture sur bois dans l’art byzantin, p. 171–174, fig. 1, 2. В Музее Виктории и Альберта в Лондоне хранится превосходно сохранившийся деревянный иконостас XVI века, вывезенный с острова Кипра (см. L. Bréhier. La sculpture et les arts mineurs byzantins. Paris, 1936, p. 80–81, pl. XLII).

Cp. J. Konstantynowicz. Op. cit., S. 33; L. Bréhier. Anciennes clôtures de choeur antérieures aux iconostases dans les monastères de l’Athos, p. 52.

О развитых греческих и сербских иконостасах см. Α. Ξυγγόπουλος. Σχεδίασμα ἰστορίας τῆς θρησκευτικῆς ζωγραφικῆς μετὰ τὴν ἄλωσιν. Ἀθῆναι. 1953, σελ. 130–134; Μ. Χατζηδάκης. Ὁ ζωγράφος Εὐφρόσυνος. – «Κρητικὰ Ι' Χρονικὰ», 1956, Í, σελ. 276–281: Μ. Ћоровић-Љубинковић. Иконостас цркве светог Николе у Великоj Хочи. – «Старинар» књ. IX–X (1958–1959), стр. 169–179; Καλοκύρης. Ἄθως. Θέματα ἀρχαιολογίας καὶ τέχνης. Ἀθῆναι, 1963, σελ. 173–249.

В.Н. Лазарев. Феофан Грек и его школа. М., 1961, стр. 86–94, табл. 88–111.

В.Н. Лазарев. Андрей Рублев и его школа. М., 1966, стр. 127–129.

Там же, стр. 110–116, 130–132.

Там же, стр. 132–134.

Говоря о развитии темплона, я сознательно не касался алтарных преград в виде массивных, с арочными проемами, стенок, отделяющих апсиду от нефа. Обычно эти выложенные из камня алтарные преграды украшались не иконами, а фресками, причем тематика росписи была совсем особой. Такие каменные алтарные преграды развивались параллельно с мраморными темплонами, а на Руси – параллельно с деревянными иконостасами. Эта тема заслуживает специального исследования.