Книга чисел

Название книги в еврейской и греческой библиях

Четвертая книга Моисеева в еврейской библии надписывается начальным своим словом – «вай-едаввер – и сказал», т. е. сказал Господь Моисею об исчислении народа израильского. Другое еврейское надписание книги Чисел есть «бемидбар – в пустыне». Это надписание указывает на содержание книги, поскольку в ней описываются события, происшедшие во время тридцатилетнего странствования Евреев в пустыне аравийской, начиная от Синая. Греки же и латиняне наименовали сию книгу словом «Числа –Ἀριθμοί, Numeri»; поскольку она начинается исчислением народа и левитов.

Время, место и цель написания книги Чисел

Книга Чисел написана, как говорится в ней самой, на равнинах моавитских, у Иордана против Иерихона (Чис.33:50), следовательно в конце странствования Евреев по пустыне Аравийской. Впрочем к этому времени с вероятностью относить должно только окончание книги; ибо, судя по содержанию ее, она есть ряд Божиих откровений, записанных по мере их получения, и в порядке совершавшихся событий, о которых она повествует.

Что касается цели написания сей книги, то ее можно усматривать в том, чтобы передать памяти грядущих поколений чудеса Божии покровительства над народом израильским во время его странствования в пустыне и чтобы оставить для всегдашнего руководства векам дальнейшим различные Божии законы относительно гражданской и религиозной жизни.

Очерк содержания и разделения на части

Кроме исторического повествования о странствовании евреев в пустыне, книга Чисел содержит весьма много законов – частью новых, частью уже известных из книги Исход и Левит, но повторенных по разным случаям. Большая часть сих законов касается священного чина жреческого и левитского, также праздников, жертв и обетов; но немало законов и чисто гражданских. В изложении сих предметов Моисей не придерживается никакого научного метода или строгого распределения материй по плану, заранее обдуманному. Его книгу можно назвать путевыми записками, которые вел священный писатель по той мере, как получал божественные откровения или как позволяли ему трудные обстоятельства странствования. Можно однако же примечать три отдельные и последовательные части в книге Чисел. Первая содержит события и постановления приуготовительные к путешествию от Синая (гл. I–X). Вторая излагает само путешествие до границ земли обетованной (гл. XI–XXI). Третья повествует о событиях, случившихся на границах земли обетованной и о завоевании части ее по ту сторону Иордана (гл. XXII–XXXVI).

Глава VI. О назореях и о словах священнического благословения народа именем Божиим

а. Назорейство

И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им: если мужчина или женщина решится дать обет назорейства, чтобы посвятить себя в назореи Господу и проч… (Чис.6:1–2). Что такое было назорейство в ветхом завете? По словопроизводству с еврейского языка, название назорея означало человека особливого или отдельного; ибо назореи, не в пример прочим людям, отказывались от разных удовольствий и удобств житейских, и добровольно налагали на себя строгие подвиги благочестия, для достижения наитеснейшего соединения с Богом. Следовательно, они вполне соответствовали новозаветным инокам (инок – иной, особливый человек), подвижникам, приемлющим на себя исполнение высших советов евангельских. Различие только в том, что иноческие обеты в новом завете произносятся на всю жизнь; между тем, как обеты ветхозаветных назореев могли быть произносимы на разные сроки, свободно определявшиеся самим человеком (Чис.6:13. Срав. Деян.18:18, 21:23–24), хотя могли так же распространяться и на целую жизнь, как то видно из примеров Самуила и Самсона (1Цар.1:11; Суд.13:5). Отсюда открывается преимущество новозаветной добродетели пред ветхозаветной.

Что же касается самих обетов назорейских, то они состояли в том, во-первых, что назорей должен был воздержаться от вина и крепкого напитка, и не должен употреблять ни вина, ни уксуса из напитка, и ничего приготовленного из винограда не должен пить, и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод. Во все дни назорейства своего не должен он есть (и пить) ничего, что делается из винограда от зерен до кожи. (Чис.6:3–4). Такое строгое и решительное воздержание от всего хмельного было знаком крайнего воздержания от всего страстного и нечистого. Βо-вторых, во все дни обета назорейства бритва не должна касаться головы назорея, но должно было ему растить свои волосы – как символ нравственной силы и преуспеяния во всякой добродетели. Наконец, назорей, подобно великому первосвященнику, должен был беречь себя от прикосновения к мертвым телам, даже в случаях смерти самых ближайших своих родственников (отца, матери, брата и сестры), – в знак того, что он тщательно должен убегать греха, породившего смерть, и в знак своей всецелой преданности воле Божией и подчинения всех земных своих чувств религиозным идеям (см. Чис.6:5–8).

В случаях непроизвольного нарушения обетов назорейства, напр. при внезапной смерти кого-нибудь в присутствии назорея, сей последний, подобно всем оскверненным, должен был пробыть семь дней в отлучении и в седьмой день остричь голову свою; в осьмой же день он должен был принести установленную в законе жертву о грехе (Чис.6:10. Срав. Лев.5:2,6,7) и затем снова начать посвященные Господу дни назорейства своего, с присовокуплением единолетнего агнца в жертву повинности (Чис.6:9–12). В сем случае грех и повинность (преступление) назорея хотя были не произвольны, но они могли происходить все-таки от недостатка внимательности и осторожности с его стороны, или же предполагали наказание Божие за какие-нибудь другие грехи его внутренние.

При окончании обетов назорейства приносимы были все виды кровавых жертв с соответственными хлебными приношениями: жертва всесожжения (агнец), жертва за грех (агница), не за определенный какой-нибудь, а за прежние грехи вообще, вольные и невольные, ведомые и неведомые, в особенности же за грехи, совершенные в состоянии назорейства; наконец жертва мирная (овен) в знак торжества, по случаю благополучного окончания обета (Чис.6:13–21). Все сии жертвы могли быть приносимы за назореев и посторонними лицами из усердия, и как бы в знак некоторого участия в их святом обете (Деян.21:23–27). Но во всяком случае, при окончании своего обета, назорей должен был остричь свои волосы, и сжечь их пред Господом на огне мирной жертвы, в знак того, что во славу Божию назорей приносит свои благие помыслы и дела, и вместе с волосами отдает Господу всю свою голову. За обрядом сожжения волос непосредственно следовал обряд потрясания пред Господом, на руках назорея, сваренного плеча овна, одного пресного пирога и одной пресной лепешки (Чис.6:19–20).

б. Слова священнического благословения

В чем состояла сущность священнического благословения сынов Израилевых? В нем троекратно призывалось достопокланяемое и неизглаголанное имя Иеговы, с прошением от Него охраняющего благоволения, милующей любви и небесного мира в следующих словах: «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да призрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя! Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир» (Чис.6:23–27). Маймонид и древнейшие раввины говорят, что священники, троекратно призывая на народ имя Божие, сообщали сему имени в произношении особенные оттенки и различные ударения. В сем обстоятельстве, равно как и в самом содержании благословения, отцы церкви видят указание на таинство Св. Троицы333. Ибо от Отца исходит спасительное благоволение к роду человеческому, ради бесконечной любви и милости Сына Божия; залог же сего спасения – благодатный мир от Духа Святого.

Глава VIII. Посвящение левитов

Примечание о золотом светильнике. Хотя о светильнике говорилось уже несколько раз (см. Исх.25:31–40; Исх.26:35; Исх.37:17–24; Исх.40:24–25); по поскольку возжигание священных лампад на светильнике в скинии, первоначально лежавшее на Моисее, вошло потом в число священнических обязанностей Аарона и сынов его, а между тем при описании посвещения их не упомянуто было, как они вступили в отправление сей должности (Лев.8, Лев.9, Лев.10); то Моисей и восполняет сей недостаток или перерыв в своем повествовании в настоящем месте, по случаю посвящения левитов, по связи левитской службы со священнической. Примечание Моисеево о возжигании Аароном лампад на священном светильнике в скинии занимает только первые четыре стиха рассматриваемой главы (Чис.8:1–4).

Обряд посвящения левитов (Чис.8:5–22) состоял в следующем. Отделив левитский сонм от среды сынов израилевых, Моисей окропил его водой очищения и повелел всем левитам обрить тело свое и измыть одежды. Сей предварительный обряд очищения был символом внутреннего и душевного очищения левитов, с которым они должны были явиться пред Господом для вступления в назначенное им служение при скинии. По очищении левитов, привели двух тельцов для жертвы, а левиты поставлены были пред Господом во дворе скинии в виду всего народа. Тогда сыны израилевы, чрез своих представителей или старейшин, возложили на левитов руки, – как это делалось обыкновенно с жертвенными животными; ибо левиты были как бы некой жертвой от народа. После чего Аарон посвятил левитов и вознес, потрясая пред Господом, – как говорится в еврейском подлиннике. Вероятно, Аарон совершал сей обряд возношения только с некоторыми левитами вместо всех, колебля их в направлении четырех сторон света – по образу креста, – как это делалось обыкновенно при возношении жертвенных частей (см. Исх.29:24). Засим уже и сами левиты возложили руки на жертвенных тельцов, которые вслед за сим и принесены были рукой Аарона в жертву о левитах, – один телец в жертву за грех, а другой – во всесожжение (Чис.8:12). Так отделены были левиты от сынов израилевых, чтобы отправлять службы свои в скинии собрания пред Аароном и пред сынами его (Чис.8:22).

Что касается срока левитской службы (Чис.8:23–26), то он для каждого левита продолжался от 25 до 50 лет. Достойно примечания, что возраст для вступления на службу скинии – в объясняемом месте назначается для левитов в 25 лет, между тем – как выше (Чис.4:30) – 30 лет; наконец в 1-й книге Паралипоменон – в 20 лет (1Пар.23:27,28). Все сии кажущиеся разности примиряются тем, что в 25-летнем возрасте левиты лишь посвящались на свое служение, и до 30 лет считались только помощниками старших левитов, учась от них и навыкая левитским обязанностям. На 30-м же году они вступали в самостоятельное служение при скинии. Впоследствии же, когда евреи прибыли в землю Ханаанскую, трудные работы при скинии – по уборке, постановке и ношению ее прекратились, а между тем почувствовалась нужда в наибольшем количестве служащих при скинии в должности придверников, певцов и в других подобных должностях, учрежденных Давидом. Тогда сей царь, как повествует книга Паралипоменон, призвал левитов на службу при скинии даже в 20-тилетнем возрасте. Сего потребовали обстоятельства времени; но, конечно и Господь дал на сие Давиду свое нарочитое соизволение. Ибо при преемнике Давидовом имел быть построен храм, при котором потребовалось еще большее число левитов.

Глава IX. Празднование Пасхи в пустыне Синайской (ст. 1–14). Столб облачный, осенивший Скинию Свидения (ст. 15–26)

Пасха, которую Евреи совершили около горы Синая, по всей вероятности была единственная пасха в пустыне Аравийской; ибо не видно, чтобы они еще раз совершали ее когда-нибудь в продолжение 40-летнего своего странствования. Сам Господь, при установлении закона о Пасхе, относил обязательное совершение ее уже к тому времени, когда будет взята евреями в наследие земля обетованная (Исх.12:25). Пасха же синайская совершена была по нарочитому повелению Божию (Чис.9:14); но и то – по всей вероятности – без опресноков; ибо евреи имели тогда в своем распоряжении только манну – вместо всякого хлеба. Синайская пасха совершена была евреями в два – так сказать – приема. Большинство евреев совершило ее в узаконенное время, т. е. в 14-й день 1-го месяца во втором году странствования (Чис.9:5); но многим воспрепятствовала участвовать в торжестве приключившаяся им нечистота законная. Вопросив о них Господа, Моисей получил повеление, ставшее законом на все последующие времена, чтобы те, которые осквернятся прикосновением к мертвому телу или будут в дальней дороге, совершали пасху во второй месяц, в 14-й день месяца – с установленными обрядами пасхальными (Чис.9:9–12). Далее же отлагать пасху закон не дозволял, ибо в противном случае нарушился бы порядок праздников, так что некоторым пришлось бы праздновать пасху в день пятидесятницы или в праздник кущей и т. д. Из сего можно заключить, что по нужде некоторые израильтяне вовсе могли не праздновать пасхи, на что по-видимому указывает и Писание (Чис.9:13). Двукратное торжество Пасхи около горы Синай, совершенное евреями в первый и во второй месяцы второго года странствования, Моисей сливает в одно повествование, дабы сообщить ему логическую связь и последовательность.

О столпе облачном, который ночью имел огненный вид, освещал и указывал евреям путь, а также и определял продолжительность станов, Моисей говорил уже неоднократно (см. Исх.13:21; Исх.14:19; Исх.23:20; Исх.40:34–38), здесь же повторяет о нем потому, что евреи скоро имели двинуться в путь от Синая, где они стояли целый год. Было бы непонятно, почему в дальнейшем своем путешествии евреи в иных местах останавливались чрезвычайно долго, а в иных делали только кратковременные отдыхи. Посему-то Моисей и предваряет все сии недоумения своим примечанием о столпе облачно-огненном, от движения которого зависело путешествие евреев.

Глава XVII. Учреждение священства за родом Аарона чудом прозябшего жезла

Общее примечание к главе. Как предыдущая (XVI) глава, так и рассматриваемая, написаны по одному общему поводу, т. е. по поводу возмущения Корея, Дафана и Авирона и их сообщников, желавших предвосхитить себе от Моисея и Аарона первенствующее служение при скинии. Но предыдущая XVI глава, в коей рассказывается о чудесной казни бунтовщиков, направлена главным образом к тому, чтобы утвердить божественное посланничество Моисея. Глава ΧVII имеет подобную же цель относительно Аарона, как богоизбранного священника.

И сказал Господь Моисею, говоря: … возьми…, по жезлу от колена… И положи их в скинии собрания… И кого изберу на священство, того жезл расцветет… И дали Моисею… от каждого начальника по жезлу… и жезл Ааронов был среди жезлов их… (Чис.17:1–6). Так как до учреждения священства Ааронова, жреческие обязанности принадлежали первенцам или главам семейств и колен, то для устранения всяких пререканий и жезлы берутся собственно от представителей колен, которые были первенцами в своих фамилиях, подобно тому, как и Аарон был первенцем в колене Левиином (Левий, Кааф, Амрам, Аарон). Имя каждого начальника колена надписывается на жезле его.

И положил Моисей жезлы пред лицем Господа334, в скинии… (Чис.17:7). Жезлов, как можно думать, счетом положено было тринадцать; ибо столько было колен израилевых со включением колена Левиина, так как колено Иосифово распалось на два – Манассино и Ефремово.

… и вот, жезл Ааронов, от дома Левиина, расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали (Чис.17:8). О жезле Аароновом спрашивают иногда, не тот ли он был самый, которым разделено Чермное море и совершены казни египетские? Но сего полагать не должно – во-первых, потому что в Писании сей жезл прямо называется Аароновым, а не Моисеевым; а во-вторых потому, что если бы положен был в скинии оный чудодейственный жезл, то первенцы колен израилевых имели бы повод упрекать Аарона и Моисея в преднамеренном соглашении; и чудо прозябения жезла прописали бы самому жезлу, а не тому обстоятельству, что Господь избирал Аарона в первосвященники. На сих-то соображениях и основано иудейское предание, что все 13 жезлов были из одного и того же обыкновенного миндального дерева335. Жезл Ааронов в одну ночь зазеленел, пустил почки, дал цвет и принес миндали.

Какое прообразовательное имел значение процветший жезл Ааронов? В чуде прозябшего жезла Ааронова св. церковь видит прообразовательное указание на бессемянное происхождение Иисуса Христа от безневестной Девы Марии, бывшей отраслью от племени Давида, сына Иессеева. И пророк Исайя называет Мессию жезлом от корене Иессеева и цветом от корене его (Ис.11:1).

И вынес Моисей все жезлы от лица Господня… И сказал Господь: … положи опять жезл Ааронов перед ковчегом откровения на сохранение, в знамение для непокорных … (Чис.17:9–11). Есть предание, что сей жезл навсегда остался зеленеющим и цветущим и никогда не засыхал; подобно тому, как манна, хранившаяся на память в скинии, никогда не портилась336.

И сказали сыны Израилевы Моисею: …Всякий, приближающийся к скинии, умирает: не придется ли всем нам умереть? (Чис.17:12–13) Рассказав о чудесной казни сообщников Корея (Чис.16), и о чудесном избрании Аарона (Чис.17), Моисей делает примечание о том, какое влияние произвели эти события на народ израильский. Они привели его в столь великий ужас и трепет, что израильтяне стали опасаться, можно ли теперь приступать им к скинии даже и для жертвоприношений. Свои опасения они высказали Моисею. Успокоительным ответом на сии опасения служит нижеследующая глава, в которой Аарон, с сынами своими священниками, изображается ходатаем за грехи народа. Как бы в благодарность за сие, утверждаются права всего колена Левиина законом о начатках и приношениях от сынов израилевых в пользу сего колена (см. Чис.18).

Глава XIX. Жертва рыжей юницы и некоторые другие обряды очищения

В сей главе примечаются три отделения. В первом описываются обряды жертвоприношения рыжей телицы (ст. 1–10). Во втором определяются случаи осквернения, в котором употреблялся очистительный пепел рыжей телицы (ст. 11–16). В третьем излагается способ употребления сего очистительного пепла с живой водой (ст. 17–22).

а. Обряды жертвоприношения рыжей телицы (Ст. 1–10)

Для очистительной жертвы Господь повелел употреблять именно рыжую телицу (Чис.19:2). Рыжий или красно-багряный цвет в сем случае символически указывал на греховную нечистоту людей, нуждавшихся в очищении; посему и в Писании говорится: «аще будут грехи ваши яко багряное, яко снег убелю» (Ис.1:18). А также багряный цвет был символом дебелости и бренности земной; посему и первый человек назван был Адамом, т. е. из красноватой земли происшедшим337.

Кроме рыжего цвета еще требовалось, чтобы телица была без порока, т. e. без всякого телесного недостатка по общему закону о жертвенных животных (Лв.22:21–22) или же, как некоторые объясняют, без всякого пятнышка белого, или черного, но совершенно рыжая. В третьих она не должна была носить никакого ярма; ибо неприлично было, чтобы животное, работавшее человеку, послужило Богу в очистительную жертву за людей.

Так как рыжая телица как бы воспринимала на себя все нечистоты и скверны народа израильского, то и закалалась и сжигалась она вне стана (Чис.19:3. Срав. Чис.5:2–3). И собранный пепел ее соблюдался в особом месте тоже вне стана (Чис.19:9).

По заклании телицы, священник перстом брал крови ее и кропил ею издали по направлению к дверям скинии семь раз (Чис.19:4). Так как скиния изображала собой храм живущего в ней Иеговы, Бога Израилева, то кропление кровью телицы изображало то, что народ израильский чаял получить очищение беззаконий своих собственно от Господа, умилостивляемого жертвенной кровью телицы, понесшей на себе все нечистоты израильские. Седьмеричное число кроплений означало полноту и совершенство очищения; ибо число семь обыкновенно употребляется в Писании для выражения полноты действия.

По совершении седьмеричного кропления, жертву воспламеняли и на сжигаемую телицу священник бросал кедрового дерева и иссопа, и нить из червленой шерсти (Чис.19:5–6). Св. ап. Павел в жертве юницы видит таинственное указание на великую Голгофскую Жертву нового завета, понесшую на себе грехи всего мира (Евр.9:13–14; Евр.13:11–13). На этом основании отцы церкви следующим образом выясняют обряды жертвоприношения рыжей юницы. Кедровое дерево было знаменованием креста Господня, червленая нить знаменовала владычную кровь, а иссоп – животворящую и освящающую силу благодати Христовой (окропиши мя иссопом (Пс.50:9)). Заклание юницы вне стана предуказывало на страдания Спасителя за вратами Иерусалима338. Замечательно, что кедровое дерево, иссоп и червленая нить употреблялись и при обрядах очищения прокаженных (Лев.14:6). Как здесь, так и там, смысл обрядов один и тот же.

По окончании жертвоприношения, кто-нибудь чистый собирал пепел телицы и полагал вне стана на чистом месте; но так, что и заклавший телицу священник, и тот, кто сжигал ее, и кто собирал пепел ее, должны были вымыть одежды свои, измыть тело свое, и находиться в состоянии законной нечистоты до вечера. (Чис.19:7–10). Все сие потому, что юница понесла на себе все нечистоты израильские.

б. Случаи осквернения, в которых употреблялся очистительный пепел рыжей телицы (ст. 11–16).

Закон перечисляет все возможные случаи прикосновения к мертвым телам или к кости человеческой, или ко гробу и даже к вещам, находящимся в шатре умершего. Прикосновение ко всему этому наводило законную нечистоту, продолжавшуюся до семи дней339 (Чис.19:11–16). По мнению некоторых, строгие предписания закона Моисеева относительно прикосновения ко всякой мертвенности имели целью обезопасить народ Израильский от заразительных болезней. Но св. отцы церкви340 находят здесь более глубокий смысл. По их изъяснению, закон Moисеев, внушая отвращение ко всякого рода мертвенным нечистотам, руководил к сознанию нечистот нравственных и давал чувствовать израильтянам нужду в божественном искуплении от скверн греховных341; ибо грех есть первоначальная причина всякой смерти. Посему и ап. Павел, говоря о прообразовательном значении очистительного пепла рыжей юницы, мертвенными делами называет грехи наши, которые Господь Иисус смывает с нас своей кровью (Евр.9:14).

в. С какими обрядами употреблялся очистительный пепел рыжей юницы? (ст. 17–22)

Брали живой, т. е. проточной, воды и наливали ее в сосуд. В эту воду всыпалось несколько пепла рыжей телицы, хранившегося в особенном чистом месте вне стана, для общего употребления сынов израилевых (Чис.19:9). Затем кто-нибудь (и не священник), не имеющий на себе законной нечистоты, брал иссоп, омочал его в воде и кропил ею на лица и вещи оскверненные. Сие кропление совершалось в третий и седьмой дни от приключившейся нечистоты. Вечер седьмого дня считался пределом очищения, которое завершалось измовением одежд и всего тела не только оскверненного, но и того, кто окроплял; ибо и прикосновение к самой очистительной воде наводило начистоту до вечера.

Очистительная вода ветхозаветная предъизображала тайну новозаветного рождения водой и духом, т. е. крещения. Всеочищающую благодать Св. Духа новозаветное Писание символически изображает под образом живой воды (Ин.7:38–39). Смешение живой воды с пеплом юницы и червленой нитью предуказывало неразрывную связь двух главных таинств новозаветных – таинства тела и крови Христовой и таинства крещения. По ветхозаветному закону, если кто не очистит себя кроплением очистительной воды, то истребится человек тот из среды народа (Чис.19:20). Сие напоминает слова Спасителя: «иже веру имет и крестится, спасен будет, а иже не имет веры, осужден будет» (Мк.16:16) и «аще кто не родится водой и Духом, не может внити в царствие Божие» (Ин.3:5).

Гл. XXI, 5–9. Медный змей

И послал Господь на народ ядовитых змеев… (Чис.21:6). В еврейском подлиннике сии змеи называются огненными (seraphim от глагола saraph – жечь). Конечно, это название относится к чрезвычайной ядовитости сих змей, укушение которых производило нестерпимое воспаление и быструю смерть. Сия порода змей, по известию древних, была крылатая и весьма распространена в Аравии и Ливии, откуда они огромными массами переносились в Египет342. Посему-то, конечно, медный Моисеев змей иногда изображается крылатым.

И сказал Господь Моисею: … сделай себе (медного) змея и выставь его на знамя… и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив (Чис.21:8–9). В чем заключалась целебная сила медного змея? Строптивые израильтяне, – по апостольскому выражению, – искушавшие Христа в пустыне (1Кор.10:9), не вещию зримою целяхуся, но всех Спасителем, – как говорит священный мудрец (Прем.16:7), т. е. здравие телесное было в сем случае непосредственным даром невидимой силы Божией (за раскаяние), «видимое же знамение (т. е. чудо исцеления) служило гадательным указанием на духовное исцеление от грехов чрез воззрение оком веры на Распятого»343. О прообразовательном значении медного Моисеева змея и об отношении его к распятому на кресте Спасителю весьма ясно говорит само Св. Писание: «якоже Моисей вознесе змию в пустыни, тако подобает вознестися (на крест) сыну человеческому», – сказал сам Христос Спаситель344.

Что касается исторической судьбы медного Моисеева змея; то он сохраняем был до времен благочестивого царя иудейского Езекии, который не поколебался уничтожить сей чудесный и священный памятник, ревнуя по Иегове; ибо тогдашние иудеи, по своей склонности к идолопоклонству, стали было воздавать сему памятнику божеские почести (4Цар.18:4). Замечательно, что предание о медном змее сохранилось у язычников – в мифах об Эскулапе, боге врачебного искусства, который изображаем был с драконом или змеем.

Гл. XXII–XXIV. История пророчества Валаама

Глава XXII. История пророчества Валаамова

Сжатый очерк главы. По совещании с старейшинами мадиамскими, Валак, царь моавитский, отправляет послов в Пефор (на Евфрате) с подарками к Валааму, дабы он пришел и проклял народ израильский, которого не было возможности победить оружием (Чис.22:1–7). Валаам вопрошает Бога, идти ли ему? Господь не велит ни ходить, ни проклинать, – и послы удаляются ни с чем от Валаама (Чис.22:7–14). Царь моавитский шлет новое многочисленнейшее и блестящее посольство – с обещанием всех возможных наград. Валаам не решается идти ни за полный дом серебра и золота, однако же вопрошает Бога. Ha сей раз Бог, хотя и не удерживает Валаама, но на пути чрез ангела своего заграждает дорогу Валаамовой ослице. Ослица, увидя ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечем, сначала сворачивает в поле – несмотря на побои, потом приносит Валаама на узкую тропинку между виноградниками, жмется к стене и прижимает ногу своему разгневанному господину; наконец, животное отказывается вовсе идти, ложится на землю, приводит в ярость Валаама – и в третий раз терпит от него жестокие побои за мнимое упрямство (Чис.22:14–27). Тогда Господь отверзает уста ослице, которая начинает обличать своего господина в жестокости, после чего и сам Валаам видит ангела Господня, в ужасе падает пред ним, и узнает о неправости и небогоугодности своего пути; однако же, когда Валаам решился было воротиться, ангел Господень повелевает ему продолжать свой путь, но говорить моавитскому царю только то, что будет открыто (Чис.22:28–35). Валак, услышав, что идет Валаам, спешит встретить его на границах своего государства, и – после легкого упрека – обещает ему великие награды и почет; но Валаам предупреждает, что будет говорить только по воле Божией. Валак роскошно угощает Валаама и князей, которые были с ним, a на следующее утро возводит его на холм, чтобы показать оттуда шатры народа израильского (Чис.22:36–41).

В деле о посольстве к Валааму почему моавитяне обращаются к старейшинам мадиамским? (Чис.22:4). Так как некоторые мадиамские племена жили в соседстве с моавитянами, то царь моавитский и пригласил их в общее дело против израильтян. Мадиамляне дали охотно свое согласие и в качестве союзников моавитских посылали от себя послов к Валааму (Чис.22:7) для проклятья народа Божия, и ожесточенно действовали против него – как оружием, так и соблазнами (Чис.25:6) – вместе с моавитянами. Но замечательно, что гнев Божий за сие разразился только над мадианитянами; моавиты же и аммониты пощажены были Богом, конечно, ради праотца своего Лота (Втор.2:9).

Валаам был ли истинный пророк Божий или языческий волхв? (Чис.22:8). Мнения отцов церкви и толковников относительно сего вопроса разделяются. Ho по ближайшему и прямому смыслу сказания Моисеева, Валаам может быть отнесен к истинным пророкам Господним. Название пророка усвояет ему и апостол Петр (2Петр.2:16). В самом деле, Валаам постоянно говорит и действует от имени Иеговы, Господа Бога, которого прямо называет своим Богом (Чис.22:8,9,12,18–20; Чис.23:4,5,16). Само пророчество Валаамово, усвоенное церковью христианской и величественными чертами изображающее грядущее царство Мессии, не позволяет думать, чтобы оно могло излиться из уст волшебника; ибо кое общение света ко тьме? (2Кор.6:14). Сам Валаам хвалит народ Божий, между прочим, за то, что в нем нет ворожбы и волхвования, и желает умереть посреди его (Чис.23:10,23). Все это заставляет думать, что Валаам был из числа лиц, коих Бог воздвигал среди язычников для славы имени своего, и для откровений о будущем спасении людей. Посему-то мудрецов персидских, со звездой приходивших в Вифлеем для поклонения новорожденному Спасителю мира, некоторые отцы не без основания почитают учениками и потомками Валаама, произнесшего знаменитое пророчество о звезде, имевшей воссиять от Иакова345. Развращение же и печальный конец Валаама доказывает только то, что из друга Божия можно сделаться врагом Его, что дары Божии помещаются иногда и в скудельных сосудах, и что в частности дар пророчества не есть решительный признак нравственной высоты в человеке. И Саул был некогда пророком. «И крайне нечестивому Навуходоносору было откровение о Боге Спасителе нашем»346. И многие вообще рекут в день суда: «Господи, не в Тебе ли имя пророчествовахом? Но Господь скажет им: николи же знах вас!… (Мф.7:22,23). Посему-то и апостол говорит: «если имею дар пророчества и знаю все тайны…, а не имею любви, – то я ничто» (1Кор.13:2).

"И сказал (Валаам) рабам Валаковым: хотя бы Валак давал мне полный свой дом серебра и золота, не могу преступить повеления Господа Бога моего» (Чис.22:18). Как судить о бескорыстии Валааковом? Фальшивость и лицемерие сего бескорыстия видны из последующего стиха. Отказавшись идти к Валаку, он однако же решается просить Бога, чтобы позволил ему идти (Чис.22:19), хотя Господь уже прямо сказал, что сие неугодно Ему (Чис.22:12). Так не поступают истинные ревнители Божии. Видно напротив, что золото и серебро сильно подействовали на Валаама.

Почему Бог, запретивши сначала Валааму идти к Моавитянам (Чис.22:12), потом разрешает сие?. Разрешает, потому что Он никогда не стесняет свободную волю человека. Несмотря на запрещение Господне, Валаам решился все-таки идти, – и Господь не останавливает его насильно. Однако же, оставляя грешника его собственным желаниям, Господь всегда направляет их к своим сокровенным и божественным целям. Посему, позволив Валааму идти, Господь прибавляет: «но только делай то, что я буду говорить тебе» (Чис.22:20), т. е. иди, потому что ты желаешь этого, но знай – ты будешь говорить, что я восхощу!347

Почему Господь, уступивши желанию Валаама идти к царю моавитскому, снова воспылал на сие гневом? (Чис.22:22). Потому, что видел внутреннее дурное расположение и упорство Валаама, который все еще надеялся получить позволение проклясть израильтян (Чис:22:32), дабы удовлетворить своему корыстолюбию и честолюбию у царя моавитского; тогда как Господь разрешил Валааму путешествие только для славы народа израильского и ни в каком случае не велел проклинать его (Чис.22:12).

Как надобно понимать и представлять чудо с Валаамовой ослицей? (Чис.22:28). Конечно – это было действительное чудо, а не иллюзия какая-нибудь, происшедшая в воображении Валаама. Св. апостол Петр не оставляет в этом никакого сомнения, когда говорит, что бессловесная ослица проговорила человеческим голосом (2Петр.2:16). В самом деде, если змей мог говорить для обольщения Евы силой дьявольской, то тем более ослица могла обличить безумие пророка силой Божией. В необыкновенных случаях Господь употребляет и необыкновенные средства для славы имени своего. Здесь дело касалось судьбы всего народа израильского. Блаженный Августин говорит, что отверзение уст неразумной ослицы было менее поразительно, чем ослепление и упорство Валаама348.

«Валаам сказал ослице: за то, что ты поругалась надо мной» и проч… (Чис.22:29). Разговор Валаама с ослицей показывает исступленность и сильнейшие страсти в этом человеке. Гнев на мнимое упорство своей ослицы и нетерпеливое желание скорее прибыть к царю моавитскому до такой степени овладели душой Валаама, что он не испытывает ужаса при виде говорящего животного, а пускается с ним в прения, как бы с человеком.

Почему, видевши упорство и ожесточенность Валаама, Господь продолжает обличать его (Чис.22:32). Потому, что хочет сделать с одной стороны все для вразумления грешника, так чтобы он был безответен. «Устрашает его и сверхестественной речью ослицы и видением ангела, чтобы узнал Валаам, какое попечение прилагает Бог о народе израильском». Может быть, нужно было сие знать, по намерению Божию и князьям Валаковым, сопровождавшим Валаама. «Говорят, что ангел сей есть Михаил, предстатель народа израильского349.

И сказал Валаам ангелу Господню: согрешил я… я возвращусь (Чис.22:34–35). Искренне ли Валаам хотел возвратиться назад? Можно полагать, что искренне, ибо он решительно увидел разрушение всех своих корыстолюбивых надежд – получить божественное соизволение на проклятие евреев. Между тем, Господь все-таки велит Валааму продолжать путь, поскольку имеет свои благие цели относительно народа израильского, орудием которых делается теперь Валаам, – вопреки своему желанию. Валаам повинуется, но конечно недоумевает, что будет говорить ему Господь. С этим недоумением к нему снова закрадывается жалкая надежда получить как-нибудь обещанные награды от царя моавитского.

Главы двадцать третья и двадцать четвертая. Обзор пророческих речей или притч Валаамовых

Общее примечание относительно речей Валаама. Всех речей Валаамовых четыре. Первые три относятся исключительно к народу израильскому, а четвертая касается и других народов, хотя начинается тоже пророчеством о народе Божием. Все сии речи произнесены с различных мест, на которые возводил Валак Валаама и откуда открывались разные виды – то на весь народ израильский, то на некоторые части его (Чис.22:41; 23:13,27). Валак, по языческим своим понятиям, представлял, что Богу еврейскому иные местности угодны, а иные не угодны, и что, следовательно, самый характер речей Валаамовых – много может зависеть от того, с какого места они будут произноситься. Валаку хотелось отыскать место, неблагоприятное для народа израильского (срав. 3Цар.20:23). Перед произнесением своих речей Валаам устрояет по семь жертвенников, на которых каждый раз возносится по тельцу и овну Богу Израилеву, для получения от него благоприятных ответов в пользу моавитского народа. В объяснение седьмеричного числа жертвенников нужно припомнить, что оно, как число, коим завершено было творение мира, употреблялось у евреев в жертвоприношениях совершеннейших (1Пар.15:26; 2Пар.29:21). Сам Бог требовал седьмеричной жертвы от друзей Иова350. Достойно также примечания, что все речи Валаамовы называются в Писании притчами. Название это повторяется до семи раз, т. е. ровно столько, сколько раз отверзал уста свои Валаам. Это название очевидно указывает на сокровенный или таинственный смысл его речей, подобно притчам Спасителя, и на отношение их не только к народу израильскому, но и к духовному Израилю. Таковы были притча и гадания Давида пророка, которые, заключая иногда одну только внешнюю историю народа израильского (см. Пс.77), указывали на будущие судьбы духовного Израиля. Taк, сам Господь, под образом небесного хлеба или манны, о которой говорит Давид в своей притче, указует истинно-небесный хлеб, т. е. тело свое и кровь (Ин.6. Срав. Пс.77:24–25). С этой точки зрения должно смотреть и на притчи Валаама.

Первая притча Валаамова (Чис.23:7–10).

В первой притче своей Валаам говорит, что хоть царь моавитский и призвал его из Месопотамии для того, чтобы проклясть народ израильский; но он не может сего сделать, потому что этот народ пользуется преимущественным благоволением Божиим; так что он выделен из среды всех остальных народов и неисчислим – подобно песку морскому. Посему сам Валаам желал бы умереть среди этого народа, ибо это была бы смерть праведника.

Поелику известно, что народ еврейский впоследствии отринут был Богом, и что особенностью своего положения среди народов и необыкновенными милостями Божиими евреи пользовались неблагодарно; то из сего открывается приточность слов Валаама, которые во всей своей силе могут относиться только к духовному Израилю в новом завете, или церкви Христовой. Ее-то до конца возлюбил Господь и Себе предаде за ню (Еф.5:25); сей-то церкви собственно и принадлежит неисчислимое множество во вселенной, и только христианская смерть в общении со Христом Спасителем может быть названа вожделенной и праведной.

Вторая притча Валаамова (Чис.23:18–24)

Во второй притче своей Валаам, пригласив Валака ко вниманию, поставляет ему на вид неизменность воли Божией и в частности непреложность Божия благоволения к народу израильскому (Чис.23:18–20). Сему народу предопределено полное благоденствие; сам Бог царем у него, и его присутствие возвещается трубными звуками – по образу царей земных (Чис.23:21). Выведя свой народ из Египта, Бог сообщил ему быстроту единорога – для преследования врагов своих (Чис.23:22). Никакое волшебство, никакая ворожба не сильны против Израиля; напротив, все будут говорить впоследствии с удивлением о чудесах покровительства Божия над Израилем (Чис.23:23). В своих будущих завоеваниях этот народ уподобится львице или льву, которые насыщаются добычей и напиваются кровью убитых (Чис.23:24).

Все сии пророчественные слова Валаамовы исполнились одной своей половиной в истории народа израильского, по завоевании им земли Ханаанской. Но во всей силе исполнение их может относиться только к духовному Израилю. Совершенное и непоколебимое благоденствие, предсказанное Валаамом Израилю, есть конечно тот мир на земле и то благоволение в человецех, о котором воспели ангелы при рождении Спасителя (Лк.2:14). Видимое пребывание Бога посреди народа израильского предъуказывало тайну воплощения Господня, а трубные звуки – проповедь евангельскую. Освобождение от рабства египетского – есть освобождение от темной власти дьявола, а быстрота единорога в победах над неприятелями знаменует ту сверхъестественную силу благодати, помощью которой малое стадо Христово победило всю силу вражью и разрушило язычество, выставлявшее своих философов и магов на отчаянную борьбу с евангелием. А символ льва в Писании прямо прилагается к Мессии, который называется львом от колена Иудова (Откр.5:5) и победителем, сокрушающим врагов своих, яко сосуды скудельничи (Пс.2:9. Срав. Откр.2:27).

Третья притча Валаамова (Чис.24:3–9)

Третью свою притчу Валаам начинает восторженным сознанием сошедшего на него осенения Божественного, называет себя мужем с открытым оком, который – хотя падает в пророческом восторге (экстазе) на землю и теряет внешние чувства (срав. 1Цар.19:24); но внутреннее око простирается у него в даль будущего (Чис.24:3,4). В этом будущем он зрит красоту жилищ израильских и сравнивает их с прохладными долинами, с тенистыми садами при реках, с благовонными алойными деревами, насажденными самим Господом и с величественными кедрами на водах (Чис.24:5,6). Этот восторженный гимн о красоте жилищ израильских, в ближайшем своем приложении, может относиться к красоте и плодородию земли обетованной, кипевшей млеком и медом. Но очи пророка простирались, конечно, гораздо дальше и созерцали духовную красоту благодатного царства, или церкви Христовой, которая в слове Божием (притча Спасителя о вертоградарях) изображается под образом вертограда Господня. Посему-то для паремийных чтений пред праздником Рождества Христова и берется в православной церкви это именно место из притчей Валаамовых.

Затем Валаам снова повторяет свое пророчество о бесчисленном множестве потомства Иаковлева, которое он поэтически уподобляет великим водам речным; говорит о быстроте и широте завоеваний израильских и как 6ы в пример приводит унижение Амалика, бывшего первым врагом Израиля в пустыне351.

В своих победах, по исшествии из Египта, Израиль уподобится быстрому единорогу, а после побед он успокоится как лев или львица – насытившиеся добычей, и никто не посмеет нарушить его покоя (Чис.24:8). Точно так же некогда пророчествовал патриарх Иаков о Великом Потомке из колена Иудина, т. е. о Мессии (Быт.49:9). Благословляющий тебя благословен – так заключает Валаам свою третью притчу о народе израильском, – и проклинающий тебя проклят! (Чис.24:9). Так некогда сам Господь обетовал Аврааму (Быт.12:3). Сие же обетование повторено Исааком сыну своему Иакову (Быт.27:29). Таинственный смысл сего обетования, – по объяснению отцов церкви, – относится к Великому Семени Жены, о котором благословились все народы земли, вошедшие в состав благодатного царства Мессии.

Четвертая притча Валаамова (Чис.24:16–24)

Четвертую свою притчу, подобно третьей, Валаам начинает излиянием своего пророческого восторга. «Говорит слышащий слова Божии, имеющий видение от Всевышнего, который видит видения Всемогущего, падает (в пророчествуемом восхищении), но открыты (в будущее) очи его" (Чис.24:16). Затем притча содержит пророчества: а) о явлении Мессии (Звезды от Иакова); б) об Идумеях; в) об Амаликитах и г) о Кенеях.

Явление Мессии (ст. 17).

Следующими величественными чертами начинает Валаам изображать явление Мессии в роде человеческом и Его владычество над миром. »Вижу Его, – говорит пророк, – но ныне еще нет, зрю Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстанет жезл от Израиля!« (Чис.24:17) Символы звезды и скипетра весьма часто употребляются в Писании по отношению к Мессии (Мф.2:2; Откр.22:16; Ис.11:1; Пс.2:9), Замечательно, что при рождении Спасителя – звезда, явившаяся на востоке, привела к Нему волхвов персидских. »Разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых!«. Ближайшим образом исполнились слова сии на Давиде, который был праотцом Мессии по плоти и прообразовал Его (2Цар.8:2). Но он, однако, не пленил всех сынов Сифовых, т. е. весь род человеческий. Это дело одного Мессии352, который пришел разрушить царство греха и власть дьявольскую над сынами Адама.

Глава XXXV. Назначение городов для жилища Левитам и для убежища невольным убийцам

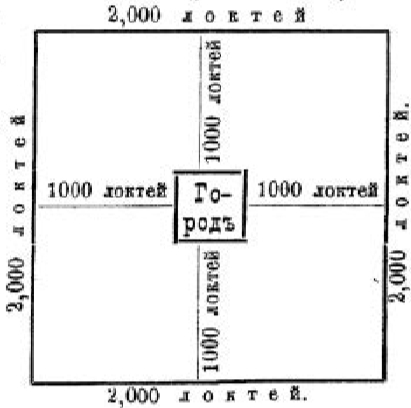

Поля при городах, которые вы должны дать Левитам, от стены города должны простираться на тысячу353 локтей, во все стороны. И отмерьте за городом ко всем четырем сторонам две тысячи локтей, a посредине город… Всех городов, которые вы должны дать левитам, будет сорок восемь городов, с полями при них (Чис.35:4–7). Так как левиты не имели отдельного удела в земле обетованной и должны были жить, в качестве судей и учителей народных, во всех коленах израильских, то Господь и повелел отделить для их жилища некоторые города, рассеянные по всем уделам израильским. Сорок восемь городов вполне были достаточны для самого удобного и просторного помещения левитского племени. Что же касается распоряжения Господня о наделе левитов полями, то это распоряжение, очевидно, нужно понимать так, что прямые линии в 1000 локтей, перпендикулярно проведенные во все четыре стороны от середины города, как от центра, должны были определять собственно расстояние или крайний предел, до которого достигали левитские поля, по направлению вдаль от города. Поперечное же протяжение сих полей, по боковым сторонам их, само собой определялось в 2000 локтей, – как то можно изобразить на следующем рисунке. Такое количество полевой земли вполне было достаточно не только для удовлетворения необходимых материальных нужд левитов, но и для их благоденствия и обогащения. Taк прочно было обеспечено материальное состояние служителей алтаря Господня в ветхом завете.

Из городов, которые вы дадите левитам, (будут) шесть городов для убежища,… куда мог бы убежать убийца, убивший человека неумышленно, т. е. по нечаянности и неосторожности (Чис.35:6–11). Таковые люди должны были находить свою безопасность и оставаться неприкосновенными в городах убежищах до тех пор, пока будет расследовано их дело. Если по расследовании оказывалась несомненно их незлонамеренность, то они освобождались от смертной казни. Сим распоряжением Господь, спасая невинных людей от первых вспышек гнева и мстительности родственников убитого, хотел внушить в то же время, как ненавистно Ему сознательное и намеренное убийство, и с какой строгостью оно должно быть наказываемо; ибо и невольный убийца мог спастись только бегством, и притом в некоторых определенных местах.

И будут у вас города сии убежищем от мстителя (за кровь) (Чис.35:12). Злонамеренных убийц ветхозаветный закон повелевал казнить и эту казнь могли сами совершать родственники убитого, мстя за кровь его (Чис.35:19). Обычай кровной мести был столь древен (Быт.9:6), и имел столь глубокие корни в нравах восточных народов, что и законодатель еврейский не счел возможным уничтожить его вовсе, а только ослабил его и ограничил, учредив города прибежища для защиты и безопасности невольных убийц. Эти города были в то же время и священническими городами; так что жившие в них священники могли всегда скоро и по всей справедливости разобрать дело невольных и ненамеренных убийц. По поводу ветхозаветного закона о кровной мести можно заметить, что при тогдашнем, еще первобытном, можно сказать, судоустройстве, он имел некоторое законное основание и нравственное право, сильно сдерживая и устрашая убийц; ибо легче укрыться от преследования судей, чем от мести родственников. И до сих пор на всем мусульманском востоке считается позором и бесчестием для родственников убитого, если они не сумеют или не захотят отмстить за кровь его.

Три города убежища дайте по эту сторону Иордана и три города дайте в земле Ханаанской… Для сынов Израилевых и для пришельца, и для поселенца между вами будут сии шесть городов (Чис.35:14–15). Эти шесть городов не были скучены в одной какой-нибудь области, напротив, рассыпаны по всему протяжению земли обетованной; так чтобы скоро и поблизости можно было найти убежище всякому невольному убийце. Эти города распределены были так. По сю сторону Иордана: – Бецер в пустыне, на равнине в колене Рувимовом, Рамоф в Галааде в колене Гадовом и Голан в Васане в колене Манассиином (Втор.4:43). По ту сторону Иордана: Кадес в Галилее на горе Неффалимовой, Сихем на горе Ефремовой, и Кириаф Арбы, иначе Хеврон, на горе Иудиной (Нав.20:7).

В сих стихах определяются случаи злонамеренных, a также и неумышленных убийств (Ст. 16–25).

Мститель за кровь… (злонамеренного) убийцу…, лишь только встретит, сам может умертвить его (Чис.35:19). Разумеется, при этом могли быть злоупотребления; ибо чем можно было доказать, что раздраженный родственник убил именно злонамеренного убийцу своей родни? Во всех таковых случаях злоупотреблений вина уже оставалась на совести мстителей и хотя их нельзя было привлечь к судилищу, но пред Богом они сами оставались виновными, как убийцы.

Если же убийца (хотя бы и невольный) выйдет за предел города убежища… И найдет его мститель за кровь… и убьет:… то не будет в нем вины кровопролития (Чис.35:26–27). Т. е. не будет он виновен пред судом человеческим; но не пред своей совестью, ибо все-таки он убил человека за такое дело, за которое закон не полагал смертной казни. Подвергая неумышленных убийц разным случайностям со стороны мстителей за кровь и осуждая их на безвыходное житье в городах убежища, вдали от родных, закон как бы наказывал тем за неосторожность и внушал опасливое отношение к жизни другого.

Неумышленный убийца должен жить в городе убежища своего до смерти великого священника; a по смерти великого священника возвратится убийца в землю владения своего (Чис.35:28). Сроком изгнания невольного убийцы назначается смерть первосвященника, потому что, по случаю сей смерти, предполагалось, должны были усмириться все частные распри, и в общей скорби народной должны замолкнуть все личные и отдельные страсти. Отцы церкви находят здесь и другой более глубокий и высший прообразовательный смысл, – именно: что на вечном и премилосердном суде Господнем все люди вообще рассматривались, как неумышленные и невольные преступники, согрешающие скорее по слабости и неведению, чем по злонамеренности (Деян.3:17)); и потому со смертью великого архиерея Иисуса Христа им снова открыта возможность возвращения в их небесное отечество (Иероним). «Почему, – вопрошает блаж. Феодорит, – учинившему невольное убийство назначает (Бог) время возвращения по кончине архиерея?» И отвечает: «Потому что разрешением греха человеческого соделалась смерть архиерея по чину Мелхиседекову. Он ввел в рай изгнанного из рая».

Убийцу (злонамеренного) должно убить по словам свидетелей (двух или трех, Втор.17:6)… Не берите выкупа за душу убийцы… и не берите выкупа за убежавшего в город убежища, чтобы ему позволить жить в земле своей прежде смерти (великого) священника; … ибо кровь оскверняет землю, – гласит закон, – и земля не иначе очищается от пролитой на ней крови, как кровью пролившего… (Чис.35:29–34). Такие сильные и строгие меры против убийства имели цель как можно более уменьшить случаи убийств в земле Израильской и показать, как ненавистно Богу посягательство на жизнь человеческую.

Глава XXXVI. Закон ужичества или закон о девах, имеющих право наследства

Повод к изданию закона (Чис.36:1–4). В первых четырех стихах главы излагается повод к изданию закона о девах, имеющих право на отцовское наследство. Сим поводом послужили дочери Салпаада, из колена Манассиина. Еще за несколько времени пред сим, когда умер отец их в пустыне, не оставив мужского поколения, они обратились с просьбой к Моисею, дабы отдан был в их потомственное владение тот участок земли обетованной, который выпал бы на долю отца их, по завоевании и разделении сей земли. Моисей представил сие дело на рассмотрение Господа и получил позволение удовлетворить просьбу дочерей Салпаадовых, и даже поставить на будущее время общим законом, чтобы наследство отца, не оставившего сыновей, переходило в потомственное владение его дочерям (см. Чис.27:1–11). Затем представилось новое недоумение, по случаю тех же дочерей Салпаадовых; ибо в случае их супружества с кем-нибудь не из колена Манассиина, удел их перешел бы в чужое колено, и не возвратился бы назад даже в юбилейный год; – ибо мужья получали во всегдашнее потомственное владение наследство своих жен. Начальники племен колена Манассиина, опасаясь могущего произойти таким образом уменьшения своего удела, представили свои опасения на усмотрение Моисея, а он вопросил о сем Господа, вследствие чего и издан был закон о девах, получивших отцовское наследство.

Сущность закона (Чис.36:5–12). Закон сей состоял в следующем. Всякая дочь, наследующая от отца удел (за отсутствием братьев), имеет право вступить в супружество с кем-либо только из родственного колена и племени; дабы таким образом не перемешивались уделы, и каждое колено привязано было только к своему собственному уделу. Повинуясь сему закону, дочери Салпаада вышли в замужество за сыновей дядей своих (Чис.36:11). Блаж. Феодорит видит в сем законе нарочитую цель, чтобы беспримесным сохранялось семя Иудино, в котором Бог обетовал благословение язычникам354. Девы же, не имевшие права на отцовское наследство, т. е. при живых братьях, могли вступать в замужество во всяком колене (см. 1Цар.18:27; 2Пар.22:11).

* * *

Примечания

Bibl. All., t. 1, p. 528. Ed. 1868.

Corn. a Lap. Comm. in Pentat., p. 839.

Abulensius Corn. a Lap., p. 839.

Феодор. – вопр. 35 на Чис. Bible Allioli. 1868, p. 573. Com. a Lap., p. 847.

См. Феодор – вопр. 35 на Чис. Так же объясняет Августин.

Посему-то иудеи никогда не устрояли своих гробниц близ храма, как у нас, но в полях и уединенных местах, отдаленных от жилищ человеческих. Сие видно, между прочим, из евангельских повествований о погребении Христа Спасителя (Лк.7:12; Ин.19:41). Посему-то и царь Иосия, желая наибольшим образом осквернить идольские храмы, приказал набросать туда мертвых костей. (4Цар.23:14).

Златоуст, Феодорит, Августин и др.

См., напр., бесед. XV Злат. на Иоан.

Bible Allioli, 1868, p. 580.

Филар. – Библ. Ист., 1844, стр. 132.

Феодор. – вопр. 44 на Чис.

Феодор. – вопр. 40 на Чис.

Bible Allioli, 1868 an., p. 586.

Феод. – вопр. 41 на Чис.

Фил. – Библ. Ист., изд. 1844, стр. 165.

По переводу 70 на две тысячи. Тысяча локтей равняется 218 саж. 2 арш. и 4 верш.

Вопр. 51 на Чис.