Глава 6. Богоявление

Церковь празднует Богоявление 6 января. У этого праздника в нашем Уставе три наименования. Первое и самое распространенное – Богоявление (или Святое Богоявление); так праздник именуется в Месяцеслове Типикона 6 и 14 января (в день отдания). Это – самое древнее название праздника и восходит оно к тому периоду, когда Крещение Господне праздновали вместе с Рождеством Христовым; а так как Рождество Христово – явление Бога на земле, то и название Богоявление в первую очередь относилось к воспоминанию в этот день рождества Христа. Однако и после выделения Рождества Христова праздник 6 января сохранил свое название, но оно было переосмыслено: теперь мы называем этот день Богоявлением, так как при крещении Господа в Иордане произошло откровение Триипостасного Бога, то есть явление Святой Троицы.

Второе название – Крещение Господне – передает суть праздника, указывая на соответствующее событие евангельской истории. В богослужебных книгах это название встречается лишь однажды – в тексте Апостола.

Наконец, третье название праздника – Просвещение (в современной Греции праздник называют Φωτιά, более древняя форма этого наименования – Φῶτα, что означает «светы»). В первую очередь это наименование связано с древней традицией крещения оглашенных в навечерие праздника. Само крещение людей называется просвещением (вспомним о наличии в литургии Преждеосвященных Даров ектении о «иже ко просвещению»), ибо является таковым в духовном смысле. Кроме того, крещение Христа – это уже начало Его общественного служения, Его проповеди, которая была «светом великим» для людей, «седящих во тьме» (Мф. 4:16). В нашем Типиконе наименование «Просвещение» употребляется даже чаще, чем термин «Богоявление». В частности, все дни 2–5 января названы предпразднством Просвещения, о великих часах сказано, что они совершаются в навечерие Просвещения; наконец, особые суббота и Неделя после праздника названы «суббота (Неделя) по Просвещении». Так что помнить об этом названии нужно обязательно, несмотря на редкое его использование в обиходе.

§ 1. Событие праздника

Событие праздника описано во всех четырех Евангелиях; отличие в том, что в синоптических Евангелиях описание дается от третьего лица, тогда как в Евангелии от Иоанна – со слов самого Иоанна Крестителя.

Повествование синоптиков о крещении Господа в расширенном смысле начинается с проповеди Иоанна Крестителя. При этом у каждого евангелиста есть свои индивидуальные особенности в описании этого служения. Евангелист Лука указывает точное время начала деятельности Иоанна Предтечи – 15-й год правления римского императора Тиберия. Евангелист Марк приводит две ветхозаветные цитаты – Мал. 3и Ис. 40:3, пророчески описывающие служение Иоанна Крестителя. Евангелисты Матфей и Лука довольно подробно повествуют о том, как проходило крещение Иоанново и какие люди к нему приходили, передают сущность его учения.

Само крещение Христа описано достаточно кратко: Господь пришел к тому месту, где Иоанн совершал крещение. Сначала Иоанн пытался удержать Его, говоря: «мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне»? (Видимо, Иоанн по особому откровению уже понял, что Иисус и есть тот обетованный Мессия.) На что Господь ответил ему: «оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» (Мф. 3:14–15). Эти слова трактуют в том смысле, что Иоанну Предтече было дано повеление Божие крестить всех людей, и Господь, проявив смирение, подчинился этой обязанности каждого верующего иудея, хотя Сам не имел никакой нужды в очищении и покаянии. Что же касается самого крещения Христа, то оно было необходимо в силу трех причин: 1) во время крещения произошло откровение Святой Троицы; 2) необходимо было освятить «естество вод»; 3) обстоятельства крещения должны были окончательно убедить Иоанна Предтечу в том, что Иисус есть Христос, Который должен был засвидетельствовать об этом перед народом и Своими учениками (как мы знаем, первыми апостолами стали бывшие ученики Иоанна Крестителя).

Итак, Иоанн допускает Иисуса до крещения и погружает Его в воды Иордана; видимо, святой Иоанн Креститель держал каждого человека за голову и как бы помогал ему окунаться, потому в песнопениях много говорится о благоговейном страхе Иоанна при прикосновении к верху главы Христа («Тебе, в Дусе и oгни очищающа грех мира, зря Креститель грядуща к себе, ужасаяся и трепеща, вопияше глаголя: не смею держати верх Твой пречистый…» – см. 2-ю стихиру на литии). Далее, во время крещения обычно происходило исповедание грехов, но Господь вышел из воды «тотчас»; этот нюанс указывает, что во время крещения Христа исповедания грехов не было. Наконец, самое значимое событие произошло сразу после выхода Господа из воды; в это время Христос молился (об этой молитве сообщает только евангелист Лука) и вдруг «отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!» (Лк. 3:21–22).

Таким образом, «Троицы явление во Иордане бысть, самое бо Пребожественное Естество, Отец возгласи: Сей крещаемый – Сын возлюбленный Мой: Дух же прииде к Подобному» (8-я песнь, 1-й канон, 3-й тропарь). Рассмотрим два вопроса: 1) кто услышал глас Божий и увидел Духа в виде голубя? 2) что означают слова: «Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение»?

Евангельский текст сообщает, что Сам Господь услышал глас с неба и увидел Духа; к тому же сама форма обращения в тексте Евангелия от Луки явно указывает на Иисуса: «Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение». Однако в Евангелии от Матфея те же слова приводятся в третьем лице, и переводчики добавляют слово «Иоанн» (в изданиях Библии это добавление переводчиков, отсутствующее в оригинальном тексте, выделяется курсивом): «увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него» (Мф. 1:16). О том, что Иоанн Креститель слышал глас Божий и видел Духа в виде голубя, ясно сообщает евангелист Иоанн Богослов (1:32–34). Святитель Иоанн Златоуст, рассуждая над текстом Евангелия, высказывает мысль: глас Божий слышали все присутствовавшие при Иордане иудеи, а чтобы они не подумали, что сказанные слова могут относиться к Иоанну Крестителю, Господь сделал так, что и Духа, в виде голубя сходящего на Иисуса, видели все люди. Дух в виде голубя «явился для того, чтобы и присутствующим, и Иоанну указать, как бы перстом, Сына Божия» [32, с. 468]. Таким образом, несмотря на то, что буква евангельского текста вроде бы подразумевает, что глас с неба слышали и Духа в виде голубя видели только Сам Иисус и крестивший Его Иоанн Предтеча, святоотеческое толкование рассматривает эти видимые признаки Богоявления как откровение, обращенное ко всем людям.

Теперь о значении слов «Ты Сын Мой Возлюбленный; в Котором Мое благоволение» (цитата приводится по Мк. 1в Синодальном переводе, так как именно в этой форме текст ближе к приводимым далее ветхозаветным параллелям). Эту сложную фразу рассматривают как соединение двух библейских цитат, имеющих мессианский смысл. 1-я половина фразы – аллюзия на слова мессианского псалма 2: «Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя» (Пс. 2:7). 2-я половина – парафраз начального стиха 1-го гимна «Отрока Яхве» в книге Исаии: «Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к которому благоволит душа Моя» (Ис. 42:1). Примечательно, что Иоанн Предтеча сразу осознал это тождество Иисуса со страдающим Отроком Яхве, почему и назвал Христа «Агнцем Божиим, Который берет на Себя грех мира» (ср.: Ин. 1:29; это цитата из 4-го гимна Отрока Яхве, см. Ис. 53:4–5). Соединением двух фраз, взятых из разных мест Ветхого Завета, Бог Отец возвещает, что Иисус Христос – Мессия, Сын Божий, и в то же время Он – Отрок Яхве, Который должен будет пострадать за грехи людей. Таким образом, уже в самом начале общественного служения Христа возвещается и о Его высочайшем достоинстве, и о будущих жертвенных страданиях.

И последнее, что необходимо отметить: в Евангелии от Луки сказано, что крещение Христа произошло после того, как «крестился весь народ» (3:21). Это означает, что крещением Христа фактически завершилось общественное служение Иоанна Крестителя [34, с. 63]; он исполнил свою главную миссию и отныне ему предстояло умаляться, тогда как Христу – расти (Ин. 3:30).

§ 2. Предпразднство Богоявления. Суббота и Неделя пред Богоявлением

Праздник Богоявления, по меткому выражению Г.И. Шиманского, является «равноторжественным» празднику Рождества Христова [70, с. 125], потому и в период предпразднства, и в сам праздник эти богослужения имеют много идентичных особенностей.

Предпразднство Богоявления охватывает четыре дня: с 2 по 5 января. Таким образом, Богоявление – еще один праздник (наряду с Рождеством Христовым), период предпразднства которого длится более одного дня. В целом богослужение совершается по чину служб в период предпразднства двунадесятого праздника, однако предпразднство Богоявления имеет некоторые свои уникальные особенности, которые встречаются также в предпразднство Рождества Христова, но для других двунадесятых праздников нехарактерны. Перечислим теперь именно эти индивидуальные особенности.

1) В субботу (пяток вечера) на «Господи, воззвах…» не поется воскресный догматик уходящего гласа, но вместо него на «И ныне» – стихира предпразднства.

Правда, не совсем ясно, как быть с пением догматика в Неделю пред Богоявлением, то есть в субботу вечера (если воскресный день попадает в период с 2 по 5 января), ибо Типикон об этом ничего не говорит; нам кажется, что молчание Типикона можно интерпретировать в пользу пения догматика.

2) На малых повечериях поются особые каноны предпразднства по праздничному чину: ирмосы по дважды, тропари на 6 (в тех песнях, где два канона, тропари на 12), катавасия по каждой песни (тот же ирмос, а если два канона, то на катавасию поется ирмос второго канона). «Достойно есть…» по 9-й песни не поется (т.к. есть «своя» катавасия). Отметим, что 2 и 3 января в Минее содержатся трипеснцы, тогда как 4 и 5 января – полные каноны.

Все каноны повечерий предпразднства Богоявления составлены, как и каноны повечерий 20–24 декабря, по образцу канонов утрени Страстной седмицы. Так как в Страстной седмице 6 дней, а в предпразднстве Богоявления – 4 дня, то неполные каноны (трипеснцы и двупеснец) объединяются в пары и поются вместе. Это соответствие для предпразднства Богоявления выглядит следующим образом:

2 января трипеснец соответствует трипеснцу Великого Понедельника

двупеснец – ‖ – двупеснцу Великого Вторника;

3 января 1-й трипеснец – ‖ – трипеснцу Великой Среды

2-й трипеснец –‖– трипеснцу Великой Пятницы;

4 января полный канон – ‖ – канону Великого Четверга;

5 января полный канон – ‖ – канону Великой Субботы.

Как и в предпразднство Рождества Христова, каноны повечерий предпразднства Богоявления возникли в подражание соответствующим канонам Страстной седмицы. Редактор просто взял каноны Страстной седмицы и заменил имеющиеся в них указания на реалии Страстной седмицы выражениями, соответствующими тематике праздника Крещения Господня. Но и количество песней, и количество тропарей в каждой песни, и акростихи, и начальные слова тропарей канонов Страстной седмицы – все эти элементы оставлены без изменений в канонах предпразднства Богоявления. В результате параллели между канонами видны «невооруженным глазом» даже в славянском переводе. Так как подобная особенность характерна и для предпразднства Рождества Христова, то соответствующие примеры мы привели ранее, в параграфе § 3.5 предыдущей главы.

Правда, как и в отношении праздника Рождества Христова, приходится констатировать, что в большинстве приходов малое повечерие не совершается вовсе и потому эта характерная особенность проходит незамеченной.

3) Каждый день предпразднства имеет свой канон на утрене (т.е. в целом предпразднство Богоявления имеет четыре различных канона); при этом каноны 2, 3 и 4 января (т.е. всех дней предпразднства, кроме последнего) принадлежат преподобному Иосифу Песнописцу и имеют алфавитный акростих.

4) Каждый день на утрене поются хвалитные стихиры предпразднства (как и в предпразднство Рождества Христова), хотя вместе с этим на утрене есть и стиховные стихиры, также посвященные предпразднству. Хвалитные стихиры всех четырех дней являются единым комплексом песнопений (аналогично стихирам 20–23 декабря): они составлены преподобным Феофаном Начертанным и имеют единый акростих ᾎσμα Θεοφάνους εἰς τὰ Φῶτα («песни Феофановы на Светы86»). В этот акростих входят 4 стихиры 2 января и по 6 стихир остальных трех дней, с 3 по 5 января. Очевидно, что преподобный Феофан, составляя эти стихиры, имел перед собой рождественские стихиры преподобного Романа Сладкопевца как образец; в этом нас убеждает не только указание «Подобен: Ангельския» в службе 2 января, но и почти полное соответствие текстов начальных стихир 20 декабря и 2 января.

5) Второстепенной особенностью можно считать наличие двух тропарей: 2, 3 и 4 января употребляется тропарь «Готовися, Завулоне…», тогда как 5 января и в службе великих часов (в том числе и если они переносятся на 3 или 4 января) – другой тропарь «Возвращашеся иногда Иордан река…».

Суббота и Неделя пред Богоявлением особенных богослужений не имеют (в отличие от Недель пред Рождеством Христовым), разве что у каждого из этих дней есть свои добавочные Апостол и Евангелие на литургии87. Кроме того, в Неделю пред Богоявлением назначаются особые прокимен и стихи аллилуиария. Из содержащегося в Месяцеслове Типикона под 26 декабря (в конце рубрики) «Указа о Апостолех и о Евангелиах…» узнаем, что чтения субботы пред Богоявлением всегда читаются в субботу, предшествующую празднику (т.е. в «свой» день). При этом, если данная суббота случится в период попразднства Рождества Христова (т.е. 30 или 31 января), то чтения субботы пред Богоявлением читаются вместе с чтениями субботы по Рождестве Христовом «под зачало», а если суббота случится 1 января (вместе с праздниками Обрезания Господня и святителя Василия Великого), то чтения субботы пред Богоявлением читаются «под зачало» после чтений праздника Обрезания. Что же касается чтений Недели пред Богоявлением, то если она случится внутри предпразднства Рождества Христова (30 или 31 декабря), то ее Апостол и Евангелие переносятся на 1 января и читаются первыми (т.е. перед чтениями праздника Обрезания Господня). В остальных же случаях чтения Недели пред Богоявлением читаются в воскресенье, предшествующее празднику; при этом рядовые воскресные Апостол и Евангелие читаем к ним «под зачало».

§ 3. Богослужение в навечерие Богоявления

Навечерие Богоявления (или Крещенский сочельник) 5 января имеет те же богослужебные особенности, что и навечерие Рождества Христова. И набор служб суточного круга, и их взаимный порядок, и последование каждого в отдельности взятого богослужения – во всех деталях почти полностью повторяют особенности, присущие службам 24 декабря. Так что человек, знающий в совершенстве строй и особенности богослужений навечерия Рождества Христова, не будет иметь никаких проблем и со служением в навечерие Богоявления.

§ 3.1. Два варианта богослужений

Для праздника Богоявления в зависимости от того, в какой день случится сам праздник, актуальны те же два варианта богослужения в навечерие, что и на праздник Рождества Христова. Единственное существенное отличие – двукратное совершение великого освящения воды: в навечерие и на сам праздник; так что схема служб здесь почти в точности повторяет варианты соответствующих служб Рождества Христова с поправкой на добавление чина великого освящения воды.

I. Если Богоявление придется в любой день со вторника по субботу (соответственно, навечерие случится в седмичный день), то в навечерие совершаются великие часы с изобразительными, затем – великая вечерня в соединении с литургией святителя Василия Великого, после литургии – великое освящение воды. На сам праздник совершается литургия святителя Иоанна Златоуста, в конце ее – великое освящение воды.

II. Если сам праздник случится в воскресенье или понедельник (соответственно навечерие придется на субботу или воскресенье), то порядок служб радикально меняется. Великие часы с изобразительными переносятся на предшествующую празднику пятницу, так что (само собой разумеется) в этот день утреня совершается без 1-го часа. Важно также, что в эту пятницу литургия отменяется, так что дневное богослужение ограничивается великими часами. Далее, в навечерие праздника после вседневных часов совершается литургия святителя Иоанна Златоуста, затем отдельно (на практике – сразу после этой литургии) – великая вечерня праздника, в конце которой добавляется великое освящение воды. На сам праздник в таком случае совершается литургия святителя Василия Великого, в конце ее – великое освящение воды.

Для наглядности изобразим те же два варианта схематически:

I. Навечерие – великие часы и изобразительны, великая вечерня в соединении с литургией святителя Василия Великого + великое освящение воды;

сам праздник – литургия святителя Иоанна Златоуста + великое освящение воды.

II. Пятница (3 или 4 января) – великие часы и изобразительны, литургия отменяется;

навечерие – литургия святителя Иоанна Златоуста + великая вечерня + великое освящение воды;

сам праздник – литургия святителя Василия Великого + великое освящение воды.

В отношении пищи правила для Крещенского сочельника те же, что и для Рождественского. В варианте I навечерие бывает в седмичный день и в этот день разрешается по Типикону вкушение пищи только после вечерни с литургией (т.е. в монастыре вечерня с литургией совершаются пополудни и трапеза ограничена только ужином, обеда нет). Следовательно, это – день строгого поста. Еще раз акцентируем внимание на том, что строгость поста заключается в воздержании от пищи до вечера, а не в качестве самой пищи; на трапезе же разрешается вино и елей.

В варианте II навечерие бывает в субботу или неделю, литургия здесь совершается утром и после нее предусмотрено вкушение пищи, пусть даже незначительное: «в трапезу не ходим, но в притворе церковнем седшим нам, трапезарь дает по уломку хлеба коемуждо: или по малу хлебу пшеничному, и мало смоквий и финик, и по единой чаше вина, яко да не наречется пост: ожидаем же вечерняго собора». Таким образом, Типикон эту дневную трапезу рассматривает как символический акт: она совершается ради того, чтобы данный день не рассматривался как постный, ибо пост (в смысле воздержания от пищи до вечера) в субботу или воскресенье в принципе в православной традиции возбраняется (единственное исключение – Великая Суббота). После же вечерни и великого освящения воды уже бывает обычная трапеза (ужин) с вином и елеем.

§ 3.2. Великие часы и изобразительны

Как уже отмечено, в варианте I великие часы с изобразительными совершаются в навечерие, а в варианте II – в пятницу перед праздником. Схема каждого великого часа и изобразительных идентична последованию этих служб в навечерие Рождества Христова. Точно так же на 9-м часе произносится многолетие, а изобразительны в варианте I совершаются без чтения Символа веры и 33-го псалма, тогда как в варианте II (из-за отсутствия литургии) Символ веры и 33-й псалом читаются на изобразительных в свое время.

Сосредоточим наше внимание на выборе и идейном содержании библейских чтений великих часов Богоявления.

Библейские чтения великих часов праздника Богоявления. В целом интересны принципы, в соответствии с которыми подобраны все изменяемые чтения для великих часов Богоявления. Ветхозаветные тексты – псалмы и паремии – почти все выбраны с тем расчетом, чтобы в них содержалось какое-либо упоминание о воде: или чудо, совершенное в воде, или действие самой воды. Этот несложный принцип помогает определить связь каждого псалма или паремии с содержанием праздника Богоявления. Если говорить простым языком, то почти в каждом выбранном псалме и паремии есть хотя бы одно упоминание о воде, и можно говорить, что именно ради этого стиха (или стихов) данный ветхозаветный текст выбран для чтения за богослужением Богоявления. Вода – одна из стихий первозданного мира; в библейских текстах вода предстает символом хаоса, она может иметь разрушительную силу, в ней живут чудовища, олицетворяющие силы зла (см.: Пс. 103:26; Иез. 32:2). В крещении же Господь освятил естество вод, сокрушил «главы тамо гнездящихся змиев» (молитва в чине великого освящения воды), так что сама вода приобрела свойство исцелять (а не разрушать). Потому все места, где говорится о власти Господа над водной стихией, о ее чудесном действии могут рассматриваться как идейно связанные с тематикой праздника Крещения.

Чтения из Апостола берутся по иному принципу: почти во всех апостольских зачалах (кроме 1-го часа) говорится о христианском Таинстве Крещения в связи с тем, что крещение Христа имеет идейную связь с церковным Таинством. Наконец, все евангельские чтения содержат изложение событий праздника; о принципе выбора и взаимного расположения евангельских зачал на часах мы подробно скажем в конце параграфа.

1-й час

Здесь из последования часа остается только Пс. 5-й, тогда как вместо других добавляются псалмы 22-й и 26-й.

Псалом 22-й выбран ради единственной фразы «на воде покойне воспита мя» (ст. 2). На еще одну возможную связь с праздником указывает Г.И. Шиманский: в этом псалме Господь изображен как заботливый пастырь, и крестившийся Христос как раз и был таким Пастырем Добрым [70, с. 127]. Псалом 26-й также выбран ради одной фразы – начального стиха «Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся». Этот стих часто используется в службе праздника как прокимен (в 9-м часе, на великой вечерне и в чине великого освящения воды), а связь его с праздником заключается в том, что здесь употреблено одно из названий и самого праздника, и Таинства Крещения – Просвещение.

Паремия – Ис. 35:1–10. Эта паремия является частью так называемого малого апокалипсиса Исаии (Ис. 34–35), здесь описано будущее возвращение и славное состояние Израиля. Ключевую роль в связи текста паремии с праздником играет образ земли Израиля как пустыни жаждущей (безжизненное место, в котором отсутствует вода), которая в будущем преобразится: «И будет безводная в блата, и в жаждущей земли источник воды будет» (35:7). Кроме того, в этой паремии упоминается Иордан («И возрадуются пустынная Иорданова», см. 35:2) – место, где произошло событие Крещения Господня.

Апостол – Деян. 13:25–32. Здесь в речи апостола Павла кратко вспоминается свидетельство Иоанна Крестителя о Христе. Очевидна связь этого текста и с событием праздника, и также с содержанием последующего Евангелия, где приводятся те же слова, которые процитировал апостол Павел.

Евангелие – Мф. 3:1–11. Описана деятельность и проповедь Иоанна Предтечи в изложении евангелиста Матфея, завершается зачало свидетельством Иоанна о Христе: «Грядый же по мне креплий мене есть, Емуже несмь достоин сапоги понести, Той вы крестит Духом Святым».

3-й час

Добавляются псалмы 28-й и 41-й (от последования часа остается псалом 50-й). В псалме 28-м описано всемогущество Бога, Который управляет всеми стихиями мира, производя различные потрясения; ключевой фразой является стих: «Глас Господень на водах: Бог славы возгреме, Господь на водах многих» (28:3). Этот стих используется как аллилуиарий в чине великого освящения воды и на литургии в праздник, также он цитируется в песнопениях. Псалом 41-й имеет два ключевых стиха. Во-первых, начальный стих, в котором жажда общения с Богом сравнивается с физической жаждой животного: «Имже образом желает елень на источники водныя, сице желает душа моя к Тебе, Боже». Во-вторых, есть еще стих, в котором упоминается Иордан: «сего ради помянух Тя от земли Иордански и Ермониимски» (41:7); этот стих используется на великих часах как припев к стихирам.

Паремия – Ис. 1:16–20. В этой паремии буквально вода не упоминается, однако речь идет об омовении («измыйтеся, и чисти будете»), для чего наличие воды необходимо. Связь с праздником у этого чтения можно рассматривать сквозь призму христианского Таинства Крещения: пророк Исаия говорит о необходимости духовного очищения человека и обещает вследствие этого прощение грехов, а именно это и составляет сущность христианского крещения.

Апостол – Деян. 19:1–8. В этом небольшом отрывке говорится о том, как апостол Павел встретил группу людей, которые приняли крещение Иоанново, но не были христианами. Следовательно, соединяются две темы, обе имеющие отношение к празднику: крещение Иоанново и крещение христианское. Важно также, что разъясняется богословское значение Иоаннова крещения: «Иоанн убо крести крещением покаяния, людем глаголя: да во Грядущаго по нем веруют, сиречь, во Христа Иисуса»; говорится о неизмеримом превосходстве крещения во имя Христа.

Евангелие – Мк. 1:1–8. Это чтение параллельно Евангелию 1-го часа; также кратко описана деятельность Иоанна Крестителя и завершается оно таким же свидетельством его о грядущем Христе.

6-й час

Добавляются псалмы 73-й и 76-й, от последования самого часа сохраняется псалом 90-й. Псалом 73-й – самый большой по объему псалом великих часов; в нем описаны бедствия, которые терпит народ Божий, и, призывая Бога в помощь, псалмопевец говорит о всемогуществе Господа, Которому подвластны все стихии. Непосредственно связь с праздником Богоявления имеет отрывок: «Ты утвердил еси силою Твоею море: Ты стерл еси главы змиев в воде. Ты сокрушил еси главу змиеву: дал еси того брашно людем Ефиопским. Ты расторгл еси источники и потоки, Ты изсушил еси реки Ифамския». Здесь неоднократно говорится о власти Бога над водой, особенно же актуально звучит идея о сокрушении сил зла, которые наполняли водную стихию. Как уже было сказано, Господь в Своем крещении освятил естество вод и вместе с тем «стерл еси главы змиев в воде».

Псалом 76-й – здесь вспоминается событие перехода через Чермное море, в котором особенно наглядно выразилась власть Бога над водной стихией. Стих «Видеша Тя воды, Боже, видеша Тя воды, и убояшася» имеет самую тесную связь с идейным содержанием праздника и употребляется за богослужением великих часов в качестве припева к стихирам.

Паремия – Ис. 12:3–6. Краткое чтение, ключевую роль в котором играет начальная фраза: «почерпите воду с веселием от источник спасения». В контексте праздника Богоявления эта фраза имеет двоякий смысл: в приложении к крещенской воде – буквальный, так как воду эту нужно принимать с радостью и она имеет целебные свойства, подает принимающим ее «дар освящения, грехов избавление, исцеление души и тела и всякую пользу изрядную» (см. прошение на мирной ектении в чине великого освящения). С другой стороны, в тексте книги Исаии изначально речь идет о духовном очищении и под «водой от источников спасения» понимается истинное учение Господа, воспринимая которое человек обретает спасение и жизнь вечную. С момента крещения начинается общественное служение Иисуса Христа, и людям стала доступной та живая вода, которую дарует Сам Христос: «кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную» (Ин. 4:14). Именно эту духовную воду (вместе с вещественной богоявленской водой) и нас призывает «черпать с веселием» Церковь, выбравшая этот отрывок в качестве паремии на праздник Богоявления.

Апостол – Рим. 6:3–11. Это чтение употребляется в чине Таинства Крещения, и речь в нем идет о догматическом значении Таинства, которое подобно смерти и воскресению Христа, ибо человек в Таинстве Крещения умирает для жизни греховной и восстает для новой жизни со Христом.

Евангелие – Мк. 1:9–15. Это евангельское зачало является продолжением чтения 3-го часа, и здесь описано само крещение Господа, затем кратко сказано о Его последующем искушении в пустыне и начале проповеди Евангелия. Также дается предельно лаконичное замечание об аресте Иоанна Крестителя, окончание служения которого промыслительно совпало с моментом выхода на проповедь Христа.

9-й час

В начале добавляются псалмы 92-й и 113-й (далее читается псалом 85-й, взятый из последования часа).

Псалом 92-й – самый короткий среди псалмов великих часов Богоявления, но в то же время один из самых известных (читается на проскомидии, из него берутся стихи для воскресного великого прокимена и стихир на стиховне). Упоминание воды здесь содержится в двух идущих подряд стихах: «Воздвигоша реки, Господи, воздвигоша реки гласы своя: Возмут реки сотрения своя, от гласов вод многих» (ст. 3–4).

Псалом 113-й имеет, наверное, самую тесную связь с содержанием праздника Богоявления среди всех псалмов часов. Здесь воспоминаются многие чудеса, произошедшие во время исхода из Египта и странствования Израиля, в том числе и события, связанные с обузданием водной стихии: переход с Моисеем через Чермное море, переход с Иисусом Навином через Иордан, изведение воды из камня («обращшаго камень во езера водная, и несекомый во источники водныя», ст. 8). Особенно характерными являются два стиха, которые в службе праздника используются как припевы для стихир на стиховне и как прокимен и его стих на утрене: «Море виде и побеже, Иордан возвратися вспять» и «Что ти есть, море, яко побегло еси? и тебе, Иордане, яко возвратился еси вспять?» (ст. 3 и 5). Обратим также внимание на упоминание реки Иордан – места события праздника Богоявления.

Паремия – Ис. 49:8–15. В этом отрывке пророк обращается к иудеям, находящимся в рассеянии, и призывает к возвращению в землю обетованную, к новому исходу, во время которого Господь силен совершить те же знамения, что во время первого исхода. Здесь ключевой фразой является стих: «Милуяй их утешит я и сквозе источники вод проведет я» (49:10), в котором, имея в виду конкретные исторические события, пророк говорит о власти Бога над водной стихией. Также обратим внимание на начальную фразу: «во время приятное послушах тя и в день спасения помогох тебе». И хотя апостол Павел толкует ее в расширенном смысле, прилагая к периоду апостольского благовестия (см.: 2Кор. 6:2), можно сказать, что именно после крещения Господня наступило «время благоприятное и день спасения».

Апостол – Тит. 2:11–14; 3:4–7. Этот же Апостол читается на сам праздник на литургии; значит, Церковь рассматривает это чтение как наиболее актуальный отрывок из Апостола для службы праздника Богоявления. Здесь говорится о явлении благодати Божией, «спасительной всем человеком», и об обильном излиянии на верующих Святого Духа; и то, и другое – плоды Таинства Крещения. Кроме того, само Таинство Крещения именуется «баней пакибытия» (в русском переводе – «баней возрождения»), чем кратко указывается сущность таинства, в котором человек умирает для греха и восстает для новой жизни во Христе.

Евангелие – Мф. 3:13–17. Это чтение параллельно евангельскому чтению 6-го часа и содержит описание крещения Христа, но уже в версии евангелиста Матфея.

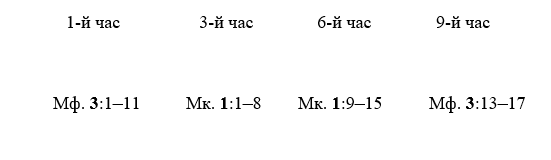

В заключение обратим внимание на необычный и с эстетической точки зрения красивый принцип, в соответствии с которым выбраны евангельские чтения для великих часов Богоявления. В годичном круге великие часы совершаются три раза: навечерие Рождества Христова, навечерие Богоявления и Великая Пятница. И каждый из трех раз реализуются разные принципы выбора евангельских зачал. На Рождество Христово евангельские чтения расположены в хронологической последовательности событий, так что вместе они образуют единое повествование обо всех событиях, входящих в содержание праздника; чтение следующего часа по смыслу продолжает чтение предыдущего часа. В Великую Пятницу – наоборот, реализуется принцип параллельного повествования о событиях: на каждом часе берется фрагмент из очередного Евангелия и читается описание страданий и смерти Христа в изложении конкретного евангелиста (четыре евангелиста – четыре часа). На Богоявление используется смешанный принцип: на 1-м и 3-м часах и на 6-м и 9-м часах соответственно евангельские чтения почти дублируют друг друга по содержанию Мф. 3:1–11|| Мк. 1:1–8 и Мк. 1:9–15 || Мф. 3:13–17. Это значит, что внутри каждой пары реализуется идея параллельного повествования. В то же время чтения 2-й пары являются продолжениями чтений 1-й пары, то есть в соотношении между парами проявляется принцип хронологической последовательности. Более того, обратим внимание, что отрывки из Евангелия от Матфея читаются на 1-м и 9-м часах, а из Евангелия от Марка – на 3-м и 6-м часах; таким образом, в схеме взаимного расположения Евангелий проявляется принцип обратного параллелизма, условно обозначаемого схемой АВВ´А´. Таким образом, в выборе и порядке следования евангельских чтений великих часов Богоявления проявляются сразу три принципа: хронологической последовательности, параллельного повествования и обратного параллелизма. Представим эти выводы в виде схемы:

§ 3.3. Особенности великой вечерни праздника

Точно так же, как и в навечерие Рождества Христова, эта вечерня имеет два варианта служения: в седмичный день она совершается в соединении с литургией святителя Василия Великого, в субботу или неделю – отдельно после литургии святителя Иоанна Златоуста (это по нашей практике, тогда как по Уставу ее принято совершать пополудни). Схемы обоих вариантов идентичны соответствующим службам 24 декабря, потому мы не будем их рассматривать повторно, а только отметим отличительные особенности вечерни праздника Богоявления. Их всего две:

1) на Богоявление читается 13 паремий (тогда как на Рождество Христово – 8); при этом после 3-й и 6-й паремий читаются особые тропари со стихами; заключительная фраза тропаря при каждом его прочтении поется. После 3-й паремии поется «Человеколюбче, слава Тебе», а после 6-й паремии – «Токмо на седящия во тьме, слава Тебе». Как и на Рождество Христово, первый и последний раз припев поет солист (тот, кто читал предшествующую паремию), тогда как все остальные разы – хор (если духовенство также желает принять участие в пении, то они с хором поют припев попеременно).

2) Апостол на вечерне праздника в каждом из вариантов особый (тогда как Евангелие общее для обоих вариантов). Если навечерие случится в седмичный день и вечерня совершается с литургией (вариант I), то читаем зачало 143-е (1Кор. 9:19–27), а если навечерие случится в субботу или неделю и вечерня совершается отдельно от литургии (вариант II), то читается более краткое зачало 143-е «от полу» (1Кор. 10:1–4). Легко заметить, что чтение варианта II является по своему положению в Апостоле продолжением чтения варианта I.

§ 3.4. Великое освящение воды

Великое освящение воды – кульминация службы праздника Богоявления; место этого чина во всем богослужении праздника Богоявления сравнимо со значением чина воздвижения креста в службе 14 сентября или чтения коленопреклонных молитв на вечерне Пятидесятницы. Мы сначала рассмотрим краткую историю этого чина, а затем его последование.

Краткая история великого освящения воды. Достаточно подробный очерк истории великого освящения воды представлен в статье священника Михаила Желтова «Водоосвящение» [25, c. 140–148]; мы возьмем эту статью за основу и выберем из нее основные идеи.

Уже для Древней Церкви характерно особое отношение к воде, набранной в день Богоявления. Самое раннее свидетельство о почитании и особых качествах крещенской воды (способности долго сохранять свежесть) находится в проповеди святителя Иоанна Златоуста, датируемой 387 годом. В ней, в частности, имеются следующие слова: «…в этот праздник в полночь все, почерпнув воды, приносят ее домой и хранят во весь год, так как сегодня освящены воды; и происходит явное знамение: эта вода в существе своем не портится от продолжительности времени, но, почерпнутая сегодня, она целый год, а часто два и три года остается неповрежденною и свежею, и после столь долгого времени не уступает водам, только что взятым из источников» [31, с. 402]. Правда, святитель Иоанн здесь говорит только о воде, почерпаемой из открытых источников в праздник Богоявления, но здесь нет никаких намеков на существование в IV веке особого чина освящения (или благословения) воды.

В V–VI веках устанавливается чин великого освящения воды и распространяется по всему Востоку. По сообщениям источников, в Иерусалиме тогда освящали воду в Иордане утром в праздник Богоявления, а в Константинополе – в фонтане храма Святой Софии. Особенно важным является сообщение историка Феодора Чтеца о том, что Антиохийский Патриарх-монофизит Петр Гнафевс († 489) постановил совершать чин освящения воды вечером накануне праздника Богоявления (правда, не совсем ясно, идет ли речь о возникновении самого чина водоосвящения или только о переносе времени его совершения на вечер).

Что касается истории самого чина, то его основные черты сложились к VIII–IX векам и описаны они уже в Типиконе Великой церкви. Так, здесь указаны тропари «Глас Господень на водах…», три паремии, великая ектения, молитва «Велий еси, Господи…» и тропарь «Во Иордане крещающуся…» [72, s. 182–184]. Отметим две особенности: паремии читались после освящения воды и, что очень важно, освящение воды совершали в двух разных местах: в храме и в фонтане у главного входа [2, с. 32–33].

В студийских Типиконах засвидетельствован чин, уже почти полностью совпадающий с современным. В частности, в Типиконе Евергетидского монастыря дается подробное последование водоосвящения (указаны даже все прошения великой ектении), и здесь только одно существенное отличие от современного чина – после паремий сразу же диакон возглашает мирную ектению, то есть отсутствуют прокимен, Апостол, аллилуиарий и Евангелие88 [23, с. 380–381]. Таким образом, новозаветные чтения и связанные с ними прокимен и аллилуиарий – самые поздние элементы в чине великого освящения воды89; они были добавлены к XIV веку, когда чин сложился уже окончательно.

Особо стоит рассмотреть вопрос о двукратном совершении великого освящения воды. В современной практике воду освящают дважды: после вечерни / литургии в навечерие и после литургии в сам праздник. В то же время во всех студийских Типиках говорится только об освящении воды в навечерие, то есть один раз; интересно также, что в «Тактиконе» преподобного Никона Черногорца (XI в.) обычай двукратного освящения воды упоминается, но квалифицируется как неправильный. Высказывание этого писателя дословно приводится в старопечатных Уставах 1-й половины XVII века, откуда его процитируем и мы: «Подобает же и се ведати: яко Типик Великия соборныя и апостольския Церкве единою повелевает просвещати от свечера точию. <…> И типицы благочестивыя обители студийския, иеросалимския от свечера точию повелевают, вяще же ничтоже. Ныне же видим некия от свечера убо и заутра се творящих. И не обретохом о сем от писания свидетельства. Аще ли кто от трудолюбезных обрел есть о сем от писания свидетельство, сам той да просветит и нас. <…> Аще ли же есть Божественный разум, яко Христос единою крестися, а не дважды» [75, л. 684–684 об. / фк҃д–фк҃д об.]. Отметим, что в пользу однократного освящения воды здесь приводится даже «догматический» аргумент: раз Христос крестился один раз, то и чин великого освящения воды следует совершать единожды.

Откуда же пошла эта традиция, если она была распространена уже в XI веке, хотя и признавалась ошибочной некоторыми ревнителями Устава? По разъяснению И. Д. Мансветова, «обряд освящения воды накануне Богоявления выродился из обычая крестить в ночь этого праздника оглашенных, а этот последний обычай в свою очередь стоит в связи с вигилиями, справлявшимися накануне больших праздников. <…> Поэтому древнейшие известия приурочивают обряд богоявленского водоосвящения к вечеру и ночи накануне этого праздника, а не к самому дню Богоявления»90. По замечанию Н. Д. Мансветова, Никон Черногорец «стоит на рубеже двух эпох: в его время обычай двукратного освящения воды начинает входить в употребление, но он не разделяет этого нововведения»91. Сам Никон Черногорец говорит о том, что указание о двукратном освящении воды не найдено им ни в одном Уставе; это означает, что в XI веке этот обычай существовал в формате неписанной практики. Лишь в ряде рукописей Иерусалимского Устава с XII века появляется указание об освящении воды в день самого праздника после утрени; возможно, сказалось влияние древней иерусалимской традиции освящать воду утром в день праздника на Иордане.

В Русской Церкви в XVI–XVII веках становится общепринятым следующий обычай: в навечерие освящали воду в храме, а в день самого праздника (как правило, после утрени) шли на открытый источник, где устраивали крестообразную прорубь («иордань») и чин великого освящения воды совершали в составе молебна [76, л. 815 / у҃з]. Несмотря на распространенность такой практики, дебаты вокруг правомерности второго освящения воды в XVII веке в Русской Церкви вспыхнули с новой силой. Так, редакторы «Ока церковного» 1610 года процитировали приведенный выше критический отзыв Никона Черногорца об этом практике; это же замечание повторяется и в Уставе 1641 года. Интересно отметить, что в Уставе 1641 года замечание о неправомерности второго освящения воды идет сразу после изложения обычая «хожения на воду» в день праздника, то есть в каком-то смысле Устав сам себе противоречит (впрочем, такая непоследовательность характерна для многих дониконовских уставов).

С особой остротой проблема двукратного освящения воды на Богоявления встала при Патриархе Никоне, который со свойственной ему решительностью и манерой «рубить с плеча» в 1655 году попытался решить вопрос радикально: он запретил освящать воду в сам день праздника, повторив аргумент об однократном крещении Христа. Однако эта мера не получила поддержки, а впоследствии даже стала одним из обвинений против Никона. Большой Московский Собор 1666–1667 годов постановил вернуться к прежней практике: в дополнение к уставному чину освящения воды в навечерие совершать чин еще раз в сам праздник после утрени. В 1682 году Патриарх Иоаким благословил перенести время совершения второго водоосвящения на конец литургии; эта практика сохраняется доныне.

В заключение упомянем об одном обряде в чине освящения воды, который давно уже вышел из практики, однако представляет интерес для историка. Во 2-й половине XVI века в Русской Церкви утвердился обычай погружать в освящаемую воду пук зажженных свечей, а в текст молитвы «Велий еси Господи…» к троекратно произносимой фразе «Сам и ныне, Владыко, освяти воду сию Духом Твоим Святым» были добавлены слова «и огнем». В начале XVII справщик преподобный Дионисий Радонежский и его сотрудники исключили эти слова из текста Потребника, однако были обвинены в ереси. В 1625 году Патриарх Филарет после консультации с греческими Патриархами постановил исключить слова «и огнем» из чина великого освящения воды, но сама практика погружения свечей еще полвека оставалась в силе и была запрещена лишь на Большом Московском Соборе 1666–1667 годов.

Чинопоследование. Великое освящение воды совершается два раза: в навечерие и на сам праздник. В сам праздник всегда и в навечерие в седмичный день (вариант I) великое освящение воды бывает сразу после чтения заамвонной молитвы, так что после «Аминь» хор начинает петь стихиры «Глас Господень на водах…». Однако если навечерие случится в субботу или неделю (вариант II), то освящение воды бывает после просительной ектении и возгласа «Буди держава…»; возможно, легче будет запомнить этот нюанс, если заметить, что выход на великое освящение бывает в тот же момент вечерней службы, когда на обычном всенощном бдении совершается выход духовенства на литию.

Последование великого освящения воды следующее:

Певцы заблаговременно спускаются в притвор или туда, где будет происходить освящение и выстраиваются по чину.

Хор поет стихиры92 «Глас Господень на водах вопиет, глаголя…» и др.

Духовенство выходит из алтаря царскими вратами: диакон несет кадило (не совершая каждения), а настоятель – напрестольный крест, который он полагает на уготованном столе. Если освящение воды совершается во дворе храма или на источнике, то организуется крестный ход: впереди несут фонарь, запрестольный крест, хоругви, затем идет хор, а потом – духовенство. По пришествии на место настоятель совершает малое каждение: сосуд с водой окрест, затем иконы (если чин совершается во дворе, то хоругви), сослужащих, хор и народ по чину.

Три паремии.

Прокимен, Апостол, Аллилуиа93, Евангелие.

Мирная ектения с добавлением особых прошений (диакон говорит мирную ектению с кадилом в руках). В это время настоятель читает тайную молитву «Господи Иисусе Христе…»; заключительную фразу и «Аминь» настоятель также произносит «в себе».

Настоятель возгласно читает тайносовершительную молитву «Велий еси, Господи, и чудна дела Твоя...», в которой примечательной особенностью является троекратное повторение некоторых особо значимых фраз: начальной «Велий еси, Господи…», потом «Ты убо Человеколюбче Царю…» (во время этих слов каждый раз благословляет воду) и «Сам и ныне, Владыко…».

Хор: «Аминь».

Настоятель: «Мир всем».

Хор: «И духови твоему».

Диакон: «Главы ваша Господеви приклоните».

Хор (медленно): «Тебе, Господи».

Настоятель тайно читает молитву «Приклони, Господи, ухо Твое…» и возглашает: «Ты бо еси освящение наше…».

Хор: «Аминь».

Настоятель крестообразно погружает крест в воду и (вместе с сослужащими) запевает начало тропаря: «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи». Хор подхватывает и допевает: «Троическое явися поклонение…». Это повторяется трижды.

Затем настоятель кропит водою на все четыре стороны, при большом стечении народа кропит людей «многажды, дóндеже освятятся вся братия водным кроплением». Хор поет тропарь праздника столько раз, сколько необходимо94.

По окончании окропления народа хор поет «Слава, и ныне» и стихиру «Воспоим, вернии…»; в это время духовенство уходит в алтарь95. Далее возможны два варианта, в зависимости от службы:

1) если великое освящение воды совершается в конце литургии, то хор поет «Буди имя Господне…» и бывает окончание литургии по чину;

2) если великое освящение воды совершается в конце вечерни, то диакон сразу после пения стихиры говорит «Премудрость». Хор: «Благослови». Иерей: «Сый благословен…». Хор: «Аминь. Утверди, Боже…» и бывает окончание вечерни по чину.

§ 4. Богословие праздничных молитвословий

Как обычно, разделим этот параграф на две части: библейские чтения праздника (А) и идейное содержание песнопений (Б).

А. Библейские чтения праздника Богоявления.

В богослужении праздника читается 16 паремий (13 на вечерне и 3 в чине великого освящения воды), три Апостола (два варианта на вечерне и чтение на литургии в сам праздник) и три Евангелия (на вечерне, утрене и литургии). Есть также еще апостольское и евангельское чтения в чине великого освящения воды, но мы их не учли в этом перечне, так как Апостол водоосвящения – тот же, что на вечерне в варианте II, а Евангелие – то же, что на утрене.

О выборе паремий скажем особо. Во-первых, как и на часах, в качестве паремий выбраны те ветхозаветные чтения, где имеется упоминание о воде, причем зачастую в их повествовании речь идет о чудесном действии, совершенном в воде, или действии самой воды. О связи этой идеи с праздником Богоявления достаточно сказано при анализе чтений великих часов. Во-вторых, в ряде паремий (4–6-я и 8-я паремии) упоминается река Иордан, что придает им дополнительную связь с праздником, ибо Иордан – место, где произошло крещение Господне.

Вечерня

1-я паремия – Быт. 1:1–13. Эта паремия читается четыре раза в году, причем в трех случаях – накануне самых значимых православных праздников: Пасхи, Рождества Христова и Богоявления, когда читается большое количество паремий. Это чтение, как уже было сказано, является началом Ветхого Завета и потому открывает собой ряд ветхозаветных чтений праздника, играет в первую очередь роль пролога. Вместе с тем с праздником Богоявления данная паремия имеет самую тесную связь (сравнительно с праздниками Пасхи и Рождества Христова). Во-первых, слово «вода» в тексте паремии упоминается 9 раз, то есть весьма часто. Во-вторых, особую актуальность в данной службе имеют слова паремии о том, что при творении мира «Дух Божий носился над водою». «Нечто подобное представляет нам Евангельское сказание о крещении Христовом. И здесь, как и там, мы видим воду, и здесь, как и там, является осеняющим ее Дух Святый, Который в виде голубя нисходил на Христа, когда Сей выходил из воды» [16, с. 11].

2-я паремия – Исх. 14:15–18, 21–23, 27–29. В этой паремии описывается переход Израиля через Чермное море. Кроме того, что здесь чудесное действие Божие совершилось в самой воде и ярко проявилась власть Господа над водной стихией, само по себе это ветхозаветное событие рассматривается Церковью как один из прообразов христианского Таинства Крещения; об этом ясно говорит апостол Павел (см. чтение на вечерне в варианте II) и ему вторит святой Косма Маюмский: «Облак древле и море Божественнаго проображаху Крещения чудо, в нихже древнии крестишася, исходящее, законнии людие. Море же бе образ воды, и облак – Духа» (7-я песнь, 1-й канон, 2-й тропарь). Кроме наличия «образов воды и Духа», переход через Чермное море и по символическому смыслу подобен христианскому Крещению. В водах Чермного моря умерло ветхое племя и родился народ Израиля (многие экзегеты признают, что момент перехода через Чермное море стал рождением Израиля как народа), так и мы во время крещения умираем и рождаемся для новой жизни.

3-я паремия – Исх. 15:22–27; 16:1. В этом кратком чтении говорится о чуде в Мерре, когда силой Божией вода из горькой превратилась в приятную для питья. Связь с содержанием праздника Богоявления – самая тесная. В Мерре произошло изменение вещества воды, она чудесным образом была очищена от вредных веществ и стала приятной и полезной для человека. Во время крещения Господня совершилось и совершается ежегодно сейчас освящение естества вод, вода качественно меняется и в физическом аспекте (обретает способность долго сохранять свежесть, не портиться со временем), и в духовном смысле, ибо обычная вода становится великой святыней («агиасмой»), могущей исцелять душу и тело человека.

Кроме того, в конце паремии говорится о 12 источниках вод (колодцах) в Елиме; добавление этого фрагмента к основному чтению вряд ли является случайным, упоминание воды здесь может иметь дополнительную связь с праздником.

4-я паремия – Нав. 3:7–8, 15–17. В этом кратком чтении описывается переход Израильтян через Иордан. Это – первая из трех паремий, где местом действия является река Иордан – то же место, при котором произошло событие праздника Богоявления. Во-вторых, в Библии проводится множество параллелей между переходом через Иордан при Иисусе Навине и переходом через море при Моисее, так что отчасти 4-я паремия является повествованием, параллельным 2-й паремии, а ее значение сопоставимо с актуальностью 2-й паремии. И хотя переход через Иордан является менее явным прообразом Таинства Крещения (чем переход через Чермное море), праздничные песнопения иногда рассматривают его именно в этом ключе (см. например, 11 января, седален по 1-м стихословии).

5-я паремия – 4Цар. 2:6–14. Основное содержание данной паремии – рассказ о вознесении пророка Илии на небо; однако связь с праздником Богоявления из всего отрывка имеют лишь начальная и заключительная части, где соответственно говорится о переходе Илии и затем пророка Елисея через Иордан. Здесь отмечаем и место действия (Иордан) и сам чудесный переход, который подобен прохождению Израиля через Чермное море; явным образом это сходство выражается фразой «разделися вода сюду и сюду, и преидоста оба по суху» (4Цар. 2:8). Это событие, подобно переходам Израиля через Чермное море и Иордан (см. 2-ю и 4-ю паремии), воспринимается Церковью как прообраз Таинства Крещения, о чем сказано в тропаре предпразднства 5 января: «Возвращашеся иногда Иордан река милотию Елиссеевою, вознесшуся Илии, и разделяхуся воды сюду и сюду, и бысть ему сух путь, иже мокрый, во образ воистинну Крещения, имже мы текущее жития преходим шествие…».

6-я паремия – 4Цар. 5:9–14. Здесь повествуется об исцелении от проказы (кожной болезни)96 сирийского военачальника Неемана, который по совету пророка Елисея семь раз омылся в Иордане. С событием праздника Богоявления этот рассказ роднит не только общее место действия (река Иордан), но и способ исцеления, а также духовная сущность события. Обратим внимание, что Нееман исцелился, после того как он «погрузися в Иордане седмижды»; в греческом тексте употреблен глагол ἐβαπτίσατο – то же самый глагол, который используется и при описании крещения Господня, и применительно к церковному Таинству Крещения, ибо само крещение называется βάπτισμα (буквально «погружение»). Можно сказать, что Нееман «крестился» в Иордане и благодаря этому получил исцеление. Наконец, «очищение Неемана в водах Иорданских было предызображением очистительной силы христианского крещения. По изъяснению отцов Церкви (преподобного Ефрема Сирина, святителей Амвросия Медиоланского и Иоанна Златоуста), Нееман послан был на Иордан, как на место всеобщего врачевания рода человеческого. Грех есть проказа души. От сей проказы душа долженствовала очиститься крещением Христовым. Посему Нееман, очищенный от проказы душевной и телесной, предызобразил будущее очищение всех язычников банею возрождения, устроенною как бы на самом Иордане, ибо вода Иорданская означает начало крещения» [16, с. 553].

7-я паремия – Ис. 1:16–20 – та же, что на 3-м часе.

8-я паремия – Быт. 32:1–10. Здесь повествуется о возвращении Иакова в землю обетованную и его приготовлениях к встрече с Исавом. Общность с праздником Богоявления у этой паремии проявляется в основном из-за упоминания в ней реки Иордан (в заключительном слове). Кроме того, епископ Виссарион (Нечаев) видит еще параллель между упоминанием в тексте паремии Ангелов Божиих, полк которых встретил Иаков, и упоминанием в Мк. 1:13 Ангелов, которые служили Господу, когда Он после крещения удалился в пустыню (этот фрагмент читается на 6-м великом часе) [16, с. 605]. Однако нам представленная связь кажется весьма натянутой, так что единственно бесспорным связующим звеном остается единичное упоминание Иордана в тексте паремии.

9-я паремия – Исх. 2:5–10. В этом чтении речь идет о спасении младенца Моисея из воды. Связь с праздником просматривается не только в самом упоминании воды, но и в том, что как в реке (пусть даже египетской) совершилось спасение Моисея от гибели (иначе он как еврейский мальчик должен был быть умерщвлен по приказанию фараона), так и крещение Господа в реке Иордан стало важным актом в деле спасения от смерти всего человечества.

10-я паремия – Суд. 6:36–40. В этой краткой паремии описывается чудо орошения шерсти: Гедеон перед сражением просил знамения у Бога, и сначала по просьбе Гедеона Господь сделал так, что шерсть к утру покрылась росой, в то время как окружающая площадка была сухой; затем наоборот: шерсть осталась сухой, а территория вокруг – влажной. В сущности, роса – это капли воды, то есть налицо упоминание о воде в тексте паремии; а акцент на том, что роса появляется как знамение, причем с нарушением законов природы, свидетельствует о полной власти Бога над водой. Но также важно учитывать символическое значение росы. В Ветхом Завете «роса небесная» упоминается в благословениях (Быт. 27:28, 39; Втор. 33:13; Зах. 8:12), вместе с дождем роса является «выражением Божией щедрости и благости» [60, с. 660–661], а в переносном смысле с росой сравнивается истинное учение (Втор. 32:2). Крещением началось общественное служение Христа, то есть на людей, которые ранее были подобны иссохшей почве, стала обильно изливаться роса Евангелия и милости Божией.

11-я паремия – 3Цар. 18:30–39. Здесь повествуется о жертвоприношении пророка Илии на горе Кармил. Актуальность чтения – в многократном упоминании воды, которой пророк Илия сначала обильно полил свою жертву, а затем огонь Божий уничтожил всю воду вместе с приношением; в этом действии зримым образом проявилось всемогущество Божие, Его власть над водной стихией.

12-я паремия – 4Цар. 2:19–22. Очень краткое чтение, в котором описано оздоровление пророком Елисеем источника в Иерихоне. Это чудо во многом похоже на исцеление воды в Мерре, так что и его связь с идейным содержанием праздника та же, что у 3-й паремии. Случившаяся в Иерихоне чудесная перемена качества воды стала прообразом того освящения естества вод, которое произошло при крещении Христа и актуализируется ежегодно в наш праздник Богоявления.

13-я паремия – Ис. 49:8–15 – та же, что на 9-м часе

Апостола два, в зависимости от варианта богослужения:

Вариант I – 1Кор. 9:19–27. Как мы видим, апостольские чтения вечерни Богоявления вместе составляют одно зачало и возникает вопрос: почему они делятся на два фрагмента, так что в отдельно взятом году читается только один фрагмент в зависимости от дня седмицы? Если обратиться к истории, то обнаружим, что в рукописях Устава Великой церкви уже было такое разделение, однако согласия между рукописями нет: в рукописи монастыря Святого Креста дается как раз современный устав апостольских чтений, однако в других рукописях указан только один Апостол для обоих случаев, причем объединенное чтение 1Кор. 9– 10[72, s. 180]. Также только одно апостольское чтение указано в студийских Типиках XI века. Непонятно, правда, чем объясняется наличие двух Апостолов в упомянутой рукописи X века и почему впоследствии Церковь отвергла единое чтение и вернулась к делению этого отрывка на две части. Однако возможно, что чтение варианта I все же не имеет собственной связи с праздником, а лишь является частью всего фрагмента 1Кор. 9– 10:4, из которого самое прямое отношение к празднику имеет заключительная часть 1Кор. 10:1–4.

Таким образом, нам кажется, что фрагмент 1Кор. 9:19–27 прямого отношения к идейному содержанию праздника Крещения Господня не имеет. Однако косвенная связь просматривается. Апостол Павел в ст. 20–22 говорит, что он в своем благовестии учитывал немощи людей и старался говорить на понятном каждому языке, сообразуясь с его потребностями: «для иудеев я был как иудей… для подзаконных был как подзаконный… для чуждых закона – как чуждый закона… для немощных был как немощный». Точно так же поступал Иоанн Креститель, о чем повествуется в читаемом сразу после апостольского чтения Евангелии от Луки, ибо для людей всех категорий, которые к нему обращались, он находил нужные слова. Более того, такой же разносторонней и обращенной к каждому человеку была проповедь Христа, Который начал благовествовать после крещения на Иордане.

Вариант II – 1Кор. 10:1–4. В этом кратком отрывке апостол Павел вспоминает переход Израиля через Чермное море и называет его «крещением в Моисея». Если учесть, что «Моисеем» здесь назван ветхозаветный закон, то «крещение в Моисея» – принятие ветхозаветного закона, подобно тому как следствием христианского Крещения является обязательство соблюдать Евангелие и учение Церкви. В целом же переход через Чермное море был одним из ярких прообразов Таинства Крещения, о чем мы подробно говорили при анализе 2-й паремии.

Евангелие – Лк. 3:1–18. Единственный случай среди всех богослужений праздника Богоявления (от великих часов и до литургии в день самого праздника), когда евангельское зачало берется не из Евангелия от Матфея или Евангелия от Марка. Интересно, что в этом чтении описывается только проповедь Иоанна Крестителя, до самого события крещения Христа повествование не доходит; при этом отметим, что в изложении евангелиста Луки учение Иоанна Предтечи представлено наиболее полно (в сравнении с другими Евангелиями). Почему же в читаемое за этой службой зачало не включили рассказ о крещении (который идет далее, в ст. 21–22)? Наверное, как вечерня является начальной, в переносном смысле «ветхозаветной» частью суточного круга, кульминация которого приходится на всенощное бдение, то и евангельское чтение вечерни описывает предысторию события, тогда как рассказ непосредственно о самом событии представлен в евангельских чтениях утрени и литургии.

Великое освящение воды

1-я паремия – Ис. 35:1–10 – та же, что на 1-м часе.

2-я паремия – Ис. 55:1–13. Это – единственное библейское чтение чина великого освящения воды, которое не повторяется в других службах, тогда как 1-я и 3-я паремии, Апостол и Евангелие читаются в других богослужениях праздника. Характерна начальная фраза: «жаждущии на воду идите»; в целом же в тексте паремии пророк сравнивает с водой слово Божие, которое с избытком может напоить жаждущую душу. Красиво выглядит сравнение благотворного действия слова Божия с дождем: «Якоже бо аще снидет дождь, или снег с небесе, и не возвратится оттуду, дóндеже упоит землю, и родит, и прозябнет, и даст семя сеющему, и хлеб в снедь: Тако будет глагол Мой, иже аще изыдет из уст Моих, и не обратится ко Мне тощь, дóндеже аще скончает вся, елика восхотех» (Ис. 55:10–11). Понятна актуальность данной паремии в службе праздника в целом: после крещения Господь начал учить людей, и как раз жаждущие смогли в избытке принять живую воду евангельского благовестия. Кроме того, в Новом Завете вода используется как образ благодати Святого Духа: «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей. <…> Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него» (Ин. 7:37, 39). Потому чтение этой паремии конкретно в чине водоосвящения может быть связано с тем, что посредством принятия святой воды человек получает дар Святого Духа.

3-я паремия – Ис. 12:3–6 – та же, что на 6-м часе.

Апостол – тот же, что и на вечерне в варианте II.

Евангелие – Мк. 1:9–11; это же Евангелие читается на утрене праздника. Это – самое краткое евангельское чтение в годичном круге; здесь описано само событие крещения Господа в изложении евангелиста Марка.

На литургии Апостол и Евангелие читаются те же, что и на 9-м великом часе (Тит. 2:11–14; 3:4–7; Мф. 3:13–17).

Б. Идейное содержание песнопений праздника Богоявления.

Как уже было сказано, праздник имеет три названия: Крещение Господне, Богоявление и Просвещение. Соответственно этим трем наименованиям в богослужении праздника можно выделить три обширные темы, в которых в свою очередь можно выделить более частные аспекты. Кроме того, отдельным пунктом отметим исторические особенности празднования Богоявления в Древней Церкви, которые нашли выражение в нашем богослужении.

I. Крещение Господа. Эта тема по количеству посвященных ей песнопений является центральной в богослужении. Ее можно разделить на две подтемы: событие крещения и догматическое значение крещения; в свою очередь в догматическом значении события можно выделить ряд пунктов.

1. Событие праздника. Понятно, что многие песнопения передают детали евангельского повествования, где-то встречается творческое развитие темы и добавление предполагаемых нюансов. Если расставить песнопения в хронологическом порядке событий, то сразу нужно отметить 5-ю песнь 1-го канона, в тропарях которой с использованием евангельских цитат передаются слова Иоанна Предтечи, обращенные к людям и сказанные прежде пришествия Христа на Иордан. Следующий момент – пришествие Самого Христа и Его диалог с Предтечей – отражается уже в большом количестве песнопений: вся 4-я песнь 1-го канона и ряд стихир повествуют об этом. Отметим, что часто песнописцы говорят о благоговейном страхе Иоанна Крестителя пред Сыном Божиим, особенно же о том трепете, который испытывал Предтеча, когда, держа Христа за главу, погружал Его в Иордан: «Бог Слово явися плотию роду человеческому, стояше креститися во Иордане, и глаголаше к Нему Предтеча: како простру руку и прикоснуся верху Держащаго всяческая? Аще и от Марии еси Младенец, но веем, Тя Бога Превечнаго, по земли ходиши, певаемый от Серафим, и раб Владыку крещати не научихся» (стихира по 50-м псалме; см. также 2-ю стихиру литии). Само крещение и явление Святой Троицы во время этого также описано во многих песнопениях (об этом подробнее скажем далее). Наконец, есть замечание о том, что глас с неба слышали и явление Духа видели все люди, присутствовавшие на месте события: «Отверсту небу всесветлых писаний, ученик зрит от Отца посылаемый: пребывающ же Дух на Пречистем Слове, нашед яко голубь неизреченным образом, людем же является пришедшим ко Владыце» (6-я песнь, 2-й канон, 2-й тропарь). Этот важный аспект, явно не отмеченный в Евангелии, свидетельствует о святоотеческом понимании Богоявления на Иордане как откровения, обращенного ко всем людям.

2. Догматическое значение крещения Господня. Здесь выделим как минимум три главных аспекта (хотя при детальном анализе песнопений можно выявить еще ряд идей): освящение вод и «сокрушение глав змиев», уничижение Христа и спасение Адама.

Освящение естества вод – важнейшее следствие того, что безгрешный Господь погрузился в воды Иордана; это – главное богословское основание для совершения чина великого освящения воды. «Днесь вод освящается естество…» (2-я стихира на великом освящении воды), Христос «влагает священие воде, и душам сие очищение бывает» (4-я хвалитная стихира) – поем мы вместе с Церковью. Особое значение имеет истребление всякой скверны, греховной заразы, которой были наполнены воды, то, что Церковь именует «сокрушением глав змиев, гнездящихся в воде». «Змиев главы гнездящихся сокрушает Царь веков, Господь» (1-я песнь, 1-й канон, 1-й тропарь) – эта фраза в разных вариациях встречается неоднократно. Особо отметим игру слов в тексте стихиры на «Слава, и ныне» на «Господи, воззвах…»: Господь, преклонив Свою главу, сокрушает главы змиев. «В древности… все было осквернено языческими жертвоприношениями, возжиганиями и воскурениями бесам. Грехопадением человека были осквернены все земные стихии – поэтому Господь и освятил воды, а через них и всю природу – ведь вода напояет все» [80].

Уничижение Христа. Господь, приняв крещение от руки раба (Иоанна Крестителя) во исполнение «всякой правды», совершил подвиг самоуничижения. Он не нуждался в крещении, но поступил как человек: «Яко Человек, на реку пришел еси, Христе Царю, и рабское крещения прияти тщишися, Блаже, от Предтечеву руку, грех ради наших, Человеколюбче» (3-я стихира на великом освящении воды). Замечательно о Крещении как о страдании Богочеловека говорит митрополит Сурожский Антоний: «Христос пришел на Иорданские воды; в эти воды уже не безгрешной земли, а нашей земли, до самых недр своих оскверненной человеческим грехом и предательством. В эти воды приходили омываться люди, кающиеся по проповеди Иоанна Предтечи; как тяжелы были эти воды грехом людей, которые ими омывались! Если бы мы только могли видеть, как омывающие эти воды постепенно тяжелели и становились страшными этим грехом! И в эти воды пришел Христос окунуться в начале Своего подвига проповеди и постепенного восхождения на Крест, погрузиться в эти воды, носящие всю тяжесть человеческого греха – Он, безгрешный. <…> Вот почему так трагичен этот величественный праздник, и вот почему воды Иорданские, носящие всю тяжесть и весь ужас греха, прикосновением к телу Христову, телу безгрешному, всечистому, бессмертному, пронизанному и сияющему Божеством, телу Богочеловека, очищаются до глубин и вновь делаются первичными, первобытными водами жизни, способными очищать и омывать грех, обновлять человека, возвращать ему нетление, приобщать его Кресту, делать его чадом уже не плоти, а вечной жизни, Царства Божия» [1, с. 37–38].

Спасение Адама. Господь в крещении принимает на Себя грехи всего человечества и очищает естество вод, а вместе с тем и все человечество от греховной скверны: Господь «Адама истлевшаго обновляет струями Иорданскими» (1-я песнь, 1-й канон, 1-й тропарь) и «падшаго очищает во Иордане: в немже вражду убив, преимущ всяк ум мир дарует» (5-я песнь, ирмос 1-го канона). Как видно, в лице Адама, нашего прародителя, песнописцы видят собирательный образ всех людей. Благодаря омовению безгрешного Богочеловека очищение распространилось на все грешное человечество.

II. Явление Святой Троицы. Откровение тайны Святой Троицы, случившееся при Иордане, было первым в истории: никогда ранее эта сокровенная истина не была явлена в столь ясном образе. Сейчас, именуя праздник Богоявлением, мы имеем в виду именно это событие. Не случайно уже в тропаре выражена мысль, что явление во Иордане «Троического поклонения» – главный догматический аспект празднуемого события. Здесь и подробно разъясняется его суть: «Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя: и Дух в виде голубине извествоваше словесе утверждение». Похожее разъяснение находим в другом тексте: «Явльшуся Тебе во Иордане, Спасе, и крещшуся Тебе от Предтечи, Христе, возлюбленный Сын свидетельствован был еси; темже и собезначален Отцу явился еси, Дух же Святый на Тя схождаше, Имже и просветившеся, вопием: славу Богу, Сущему в Троице» (седален по 1-м стихословии). Аналогичные истолкования встречаем в целом ряде песнопений: 2-я стихира на «Господи, воззвах…», 1-я стихира на стиховне, 8-я песнь, 1-й канон, 3-й тропарь и др.

III. Просвещение. Как уже было сказано, праздник Крещения называется Просвещением по нескольким причинам: с этого момента Христос начал проповедовать Евангелие Царствия, просвещать людей светом истины, также в этот день в древности совершали крещение оглашенных (которое можно назвать просвещением). Добавим еще одно объяснение: в этот день Господь открыл людям знание о Боге, Троичном в Лицах, то есть просветил их в богословском плане, явив от века сокровенную тайну Святой Троицы. Кажется, что последний аспект преимущественно отражается в тех песнопениях, где речь идет о Крещении как Просвещении; впрочем, также может подразумеваться начало проповеди Евангелия и в целом мысль, что Христос – «Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир» (Ин. 1:9). Господь «пришед в струи, просветил eси всячeская, eже славити Тя, Спасе, Просветителя97 душ наших» (стихира на «Слава, и ныне» на «Господи, воззвах…»). Особенно четко идея просвещения выражена в светильне: «Явися Спас, благодать и истина, во струях Иорданских и сущия во тьме и сени спящия просветил есть, ибо прииде, и явися Свет Неприступный». Обратим внимание еще на один текст: «Послан от Отца, всесветлое Слово, нощи отгнати зломрачное стремление, и искоренити грядеши человеков грехи, сыны же привлещи Твоим крещением, Блаже, светлы от струй Иорданских» (4-я песнь, 2-й канон, 1-й тропарь).

IV. История праздника в богослужении. Здесь отметим две идеи: совместное празднование Богоявления с Рождеством Христовым в древности и крещение оглашенных в праздник Богоявления. Особое внимание на эти аспекты, связанные не с самим событием праздника, а с церковной традицией празднования Богоявления, обращал преподобный Косма Маюмский, и именно в его песнопениях мы находим такие упоминания.

1. Историческая связь Богоявления с Рождеством Христовым иногда отражается в песнопениях, в частности, в 1-м каноне праздника: «Иорданскою облагается водою, воплощейся от Девы Господь» (1-я песнь, 2-й тропарь) или «Господь… от Девы раждается, грядет же ко крещению» (3-я песнь, ирмос). К этой же категории относится влагаемое в уста Предтечи именование Крещаемого Христа «Младенцем от Марии» (стихира по 50-м псалме). Хотя все наши песнопения были составлены в ту эпоху, когда праздники уже занимали отдельные места в годичном круге, все же память об их прежнем совместном праздновании жила еще долго (впрочем, в Иерусалиме праздновали объединенный праздник вплоть до VI в., а многие песнопения составлены в VIII в., так что прошло около 200 лет после их окончательного размежевания).

2. Крещение оглашенных, как мы знаем, в 1-м тысячелетии по Р.Х. совершали несколько раз в году; среди эти случаев крещение в праздник Богоявления было особо торжественным (сопоставимо по значению с крещением в Великую Субботу). В память об этом мы поем на литургии «Елицы во Христа крестистеся…» вместо Трисвятого, но есть еще немало тропарей в 1-м каноне (составленном преподобным Космой), где прямо сказано о крещении «днесь» большого числа людей. «Неплодная древле и безчадная люте, днесь веселися, Христова Церковь, водою бо и Духом сынове тебе родишася» (3-я песнь, 1-й тропарь) – взываем мы, словно эти новокрещенные люди сейчас стоят рядом с нами. Особо отметим, что вся 9-я песнь 1-го канона посвящена теме крещения оглашенных.

§ 5. Богослужебные особенности праздника

Всенощное бдение и литургия на праздник Богоявления по схеме ничем не отличаются от соответствующих служб Рождества Христова; более того, даже многие особенности в изменяемых песнопениях те же самые.

– Всенощное бдение состоит из великого повечерия, литии и утрени. Особенности великого повечерии, совершаемого в составе бдения, нами были рассмотрены в параграфе, посвященном Рождеству Христову.

– В стихирах литии и хвалитных присутствуют особые стихиры праздника на «Слава» (тогда как у других двунадесятых праздников поется как правило одна стихира на «Слава, и ныне»).

– На утрене по 50-м псалме на «Слава» и на «И ныне» поется особая краткая стихира «Всяческая днесь да возрадуются…».

– Канон: праздник имеет два канона, оба – 2-го гласа (первый составлен преподобным Космой Маюмским, второй – преподобным Иоанном Дамаскиным). Ирмосы каждого канона поются дважды, тропари читаются на 6 (в итоге каждая песнь совершается на 16, если считать все ирмосы и тропари). По каждой песни поются две катавасии (ирмосы каждого из канонов). 9-я песнь поется с мегалинариями.

– по 3-й песни читаются ипакои вместо седальнов.

– на литургии вместо Трисвятого поется «Елицы во Христа крестистеся…».

Праздничные молитвословия, которые желательно знать наизусть.

Тропарь праздника, глас 1: Во Иoрдане крещающуся Тебе, Господи,/ Тройческое явися поклонение:/ Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе,/ возлюбленнаго Тя Сына именуя,/ и Дух в виде голубине/ извествоваше словесе утверждение. Явлейся Христе Боже// и мир просвещей, слава Тебе.

Величание: Величаем Тя,/ Живодавче Христе,/ нас ради ныне плотию крестившагося/ от Иоанна в водах Иорданских.

Кондак праздника, глас 4: Явился еси днесь вселенней,/ и свет Твой, Господи, знаменася на нас,/ в разуме поющих Тя:/ пришел еси и явился еси,// Свет Неприступный.

Припев 2-го антифона: «Спаси ны, Сыне Божий, во Иордане крестивыйся, поющия Ти: аллилуиа».

Входный стих: «Благословен Грядый во имя Господне, благословихом вы из дому Господня, Бог Господь и явися нам».

Вводная фраза на отпусте: «Иже во Иордане креститися изволивый от Иоанна нашего ради спасения…».

§ 6. Богослужебные особенности попразднства. Суббота и Неделя по Богоявлении

Попразднство Богоявления длится 8 дней; это – максимально возможный период попразднства у двунадесятых праздников (в нашем Уставе такую же длительность попразднства имеют еще два праздника: Вознесение Господне и Успение Пресвятой Богородицы). Интересно, что такой длительный период попразднства Богоявление имело уже в Иерусалимской Церкви с IV века по Р.Х.; такая продолжительность праздничного периода уходит корнями еще в ту эпоху, когда Богоявление праздновали вместе с Рождеством Христовым и это был самый главный неподвижный праздник церковного года. В частности, о восьмидневном праздновании Богоявления говорит паломница IV века Эгерия, этот же период засвидетельствован в грузинском переводе Иерусалимского Лекционария VII века [см.: 36, с. 170–171].

В целом в попразднство Богоявления службы совершаются с теми особенностями, которые присущи попразднствам всех Господских праздников. Отметим лишь две частные особенности, характерные для всех дней периода попразднства Богоявления:

– канон Богородице на повечерии отменяется;

– каноны праздника на утрене чередуются: в 1-й и последний день, то есть 7 и 14 января поются оба канона, а далее по очереди: 8, 10, 12 поется 1-й канон «Глубины открыл есть дно…», а 9, 11 и 13 – 2-й канон «Шествует морскую волнящуюся бурю…».

Осталось рассмотреть три особых дня, имеющих индивидуальные особенности в богослужении. Это – Собор Иоанна Крестителя, суббота и Неделя по Богоявлении.

Собор Иоанна Крестителя (7 января) относится к особой группе праздников, куда входят еще Собор Богородицы и День Святого Духа. Эти три дня являются «наутриями»98 трех двунадесятых Господских праздников, которые по степени торжественности превосходят другие двунадесятые праздники – Рождества Христова, Богоявления и Пятидесятницы. В эти дни совершается утреня с великим славословием, которой предшествует великая вечерня с пением великого прокимена праздника. Однако Собор Иоанна Крестителя несколько уступает двум своим «собратьям», так как в праздники Собора Богородицы и Дня Святого Духа очень мало особых песнопений, но почти полностью повторяется богослужение самого праздника, особенно это относится к канону. Здесь же на праздник 7 января мы имеем в Минее наряду с песнопениями праздника Богоявления еще и службу святому Иоанну Крестителю с полным набором песнопений, так что можно сказать, что служба 7 января совершается по схеме одного святого в период попразднства. Исходя из этого, перечислим только те особенности данной службы, которые нехарактерны для такого стандартного случая:

– совершаются великая вечерня (ради великого прокимена) и утреня со славословием;

– на великой вечерне поем великий прокимен «Бог наш на небеси…»;

– на повечерии по Трисвятом кондак Предтече (кондак праздника не читается);

– полунощница совершается по праздничному чину: по 1-м Трисвятом – тропарь праздника, по 2-м Трисвятом – кондак Предтече, заупокойная молитва 2-й части опускается. Можно отметить, что на повечерии и полунощнице кондак Предтече полностью вытесняет кондак праздника;

– на утрене каноны поются следующим образом: 1-й праздника со ирмосом на 6, 2-й праздника со ирмосом на 4 и Предтече на 4. Поются две катавасии.

– кондаки: по 3-й песни – кондак и икос праздника, затем седален (дважды), по 6-й песни – кондак и икос Предтече.

– на 9-й песни «Честнейшую…» опускается, каноны поются с мегалинариями, причем к тропарям канона Предтечи есть свои особые припевы;

– на часах два тропаря и кондаки праздника и Предтечи попеременно (хотя в Типиконе об этом ясно не сказано);

– на литургии «Блаженны» на 8: праздника 3-я песнь на 4 (обратим внимание, что берется не 1-я песнь, а 3-я) и Предтечи 6-я песнь на 4.

В субботу по Богоявлении добавляются особые чтения на литургии: Еф. 233-е зачало и Мф. 7-е зачало (об искушении Христа в пустыне, которое имело место вскоре после Его крещения). Особого прокимена, аллилуиария и причастна этот день не имеет. В итоге максимум может быть три чтения на литургии: субботы по Богоявлении, рядовое под зачало и святого.