Начальный период формирования коллекции греческих рукописей Библиотеки Академии наук

В настоящее время собрание греческих рукописей Библиотеки Академии наук насчитывает почти 300 единиц1. Основная часть этого конгломерата манускриптов поступила в БАН в конце первой трети XX в.: в 1929 г. – 36 рукописей коллекции А.А. Дмитриевского и в 1931 г. – 192 рукописи Русского археологического института в Константинополе2. К тому моменту, когда греческое собрание БАН получило указанные 228 рукописей, оно уже располагало почти четырьмя десятками кодексов: их бóльшая часть приобреталась Библиотекой на протяжении XIX – начала XX в.3; меньшая же часть этой коллекции, в состав которой, если наши дальнейшие предположения верны, входило 13 рукописей, и представляла из себя ту основу греческого собрания, которая сложилась в БАН на протяжении первого столетия существования данного учреждения. Перечислим эти рукописи.

F № 1. Дионисий Ареопагит. Сборник трактатов. XV в.

F № 193. Орибасий. Медицинские трактаты. XVI в.

F № 240. Псевдо-Дорофей Монемвасийский. Хроника. 1622 г.

F № 259. Фотий, патриарх Константинопольский. Синтагма канонов. XII в.

Q № 1. Филон Александрийский. Сочинения. XIII в.

Q № 3. Софроний Лихуд. Риторика. XVIII в.

Q № 4. Николай Курсула. Толкование на «Физику» Аристотеля. 1639 г.

Q № 5. Вопросо-ответы на темы «Физики» Аристотеля. XVII в.

Q № 6. Сборник риторический. XVII в.

Q № 7. Михаил Глика. Хроника. XVI в.

Q № 8. Сборник. XVII в.

Q № 9. Григорий Богослов. Беседы. Вторая половина XI в.

Q № 249. Сборник. XVIII в.

Эти рукописи могут быть разделены на две группы: 1) Q № 3–6, 8 и 249; 2) F № 1 и 193, Q № 1, 7 и 9; вероятно, ко второй группе можно отнести F № 259, а также F № 240.

Первая группа из шести рукописей представляет собой комплекс книг учебного характера, которые могли быть использованы в любом греческом учебном заведении среднего и высшего уровня от Италии и до России; в последней с конца XVII в. уже действовали различные греческие (греко-славянские) школы, где употреблялись рукописные учебники по грамматике, риторике, толкованиям сочинений Аристотеля и т.п. именно такого типа, как перечисленные выше типичные учебные книги. Нет ничего удивительного, что такие рукописи XVII и XVIII столетий попадали в Петербург и начинали откладываться в БАН с момента ее основания в 1714 г. и на протяжении всего XVIII в., по мере их замены новыми учебниками.

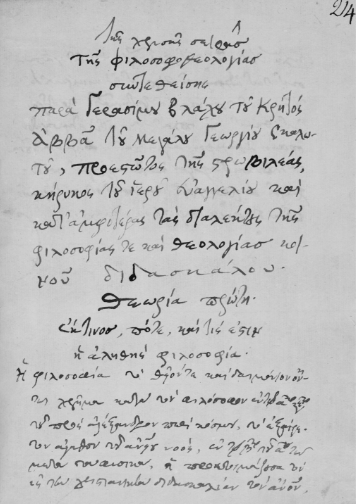

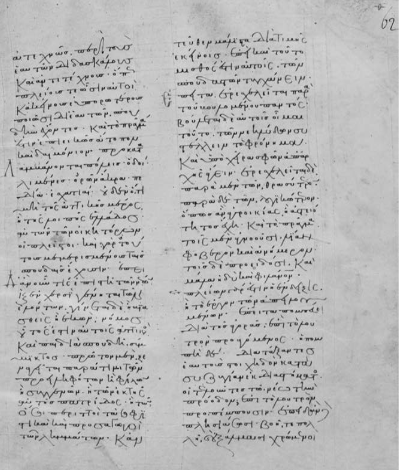

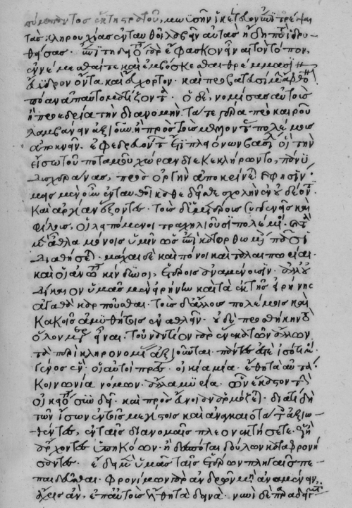

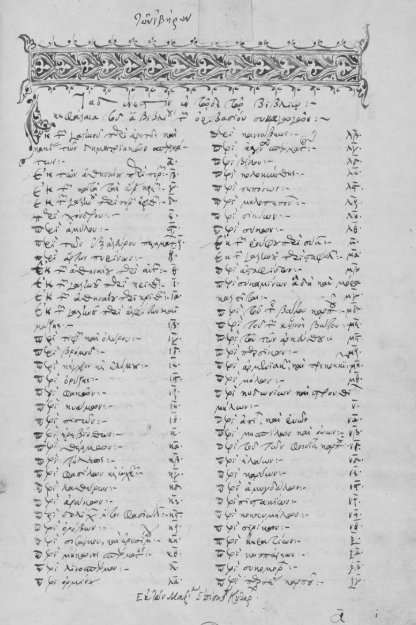

Вполне возможно, что шесть указанных книг оказались в Петербурге не позже середины – третьей четверти XVIII в., однако в Библиотеку Академии наук к 1770-м годам попали лишь Толкования Николая Курсулы на «Физику» Аристотеля 1639 г. (Q № 4; рис. 1) и Сборник медицинских сочинений (Q № 8): они упомянуты среди рукописей БАН в 1776 г. И.Г. Бакмейстером в его «Опыте о библиотеке и кабинете редкостей и истории натуральной Санктпетербургской Императорской Академии наук»4. Другие четыре рукописи 1-й группы присоединились к этим двум манускриптам, по-видимому, в последующие десятилетия: в 1847 г. их в составе рукописного фонда БАН описывает библиотекарь Публичной библиотеки Э. ф. Муральт (рис. 2)5.

Вторая группа состоит из рукописей, появление которых в Петербурге означает новый этап в истории русской культуры, а именно начало научного интереса к разного рода текстам, что и приводит к привлечению в новую столицу тех или иных манускриптов, главным образом – греческих рукописей, находившихся в Москве на протяжении второй половины XVII в. или оказавшихся там в результате различных обстоятельств в первой половине XVIII столетия.

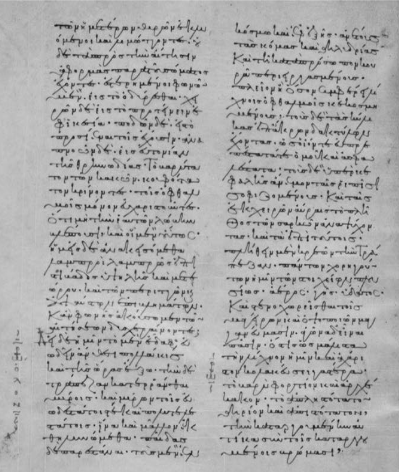

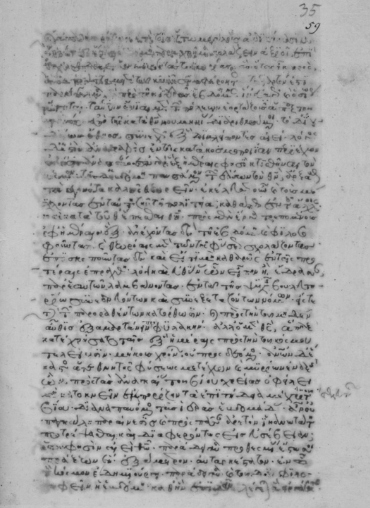

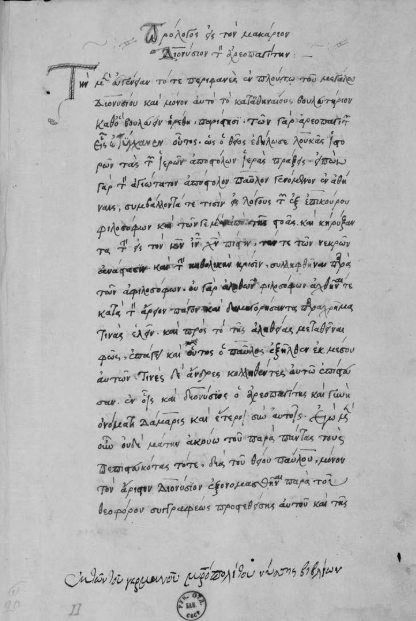

Вероятно, первыми такими книгами оказались две рукописи, привезенные в 1655 г. Арсением Сухановым в Москву из Ватопедского монастыря на Афоне и хранившиеся в Патриаршей библиотеке: Q № 9 (Григорий Назианзин; рис. 3, 4) и Q № 1 (Филон Александрийский; рис. 5, 6). Время перемещения этих кодексов в Петербург можно определить пока только в широких рамках – между 1723 и 1772 гг.: в 1723 г. обе рукописи вошли в каталог греческих рукописей Московской Синодальной библиотеки, составленный Афанасием Скиадой6, а в 1772 г. сборник сочинений Филона уже в Библиотеке Академии наук в Петербурге изучал приехавший незадолго до этого в Россию Х.Ф. Маттеи7. Можно, по-видимому, предполагать, что и рукопись бесед Григория Богослова уже находилась в Петербурге, но не в фондах Академической библиотеки, а в руках кого-либо из деятелей церкви: неслучайно то обстоятельство, что на нее во время двух своих поездок в Петербург не обратил внимания Х.Ф. Маттеи, который писал Д. Рункену из российской столицы 28 января 1779 г.: «…кроме кодекса Филона и Плиния Старшего, я не нашел здесь ничего достойного упоминания»8.

Обе эти рукописи могли быть переданы из бывшей Патриаршей библиотеки в Петербург, скорее всего, лишь по каналу Святейшего Синода, что и сделало возможным длительную задержку кодексов в столице – с их последующей передачей в Библиотеку Академии: сборника сочинений Филона – уже не позже 1772 г., а сборника бесед Григория Назианзина – не позже 1847 г.9

Наряду с рукописью Филона одним из первых греческих манускриптов, поступивших в Библиотеку Академии наук, оказался сборник сочинений Дионисия Ареопагита (F № 1). И.Г. Бакмейстер указывает его среди рукописей БАН в 1776 г.10 Материалы самого кодекса позволяют предположить, что в первой половине XVIII в. он находился в Москве и, возможно, в конце 1740-х гг. был перевезен в Петербург.

На нижнем поле л. 2 рукописи находится важная для реконструкции истории книги владельческая помета: Ἐκ τῶν τοῦ Γερμανοῦ μητροπολίτου Νύσσης βιβλίων («Из книг Германа, митрополита Ниссы») (рис. 7). Нисский митрополит Герман (1610/15–1688) – выдающаяся фигура в истории греческого просвещения XVII в., в истории греческой церкви времен туркократии11. Поскольку он становится митрополитом в 1678 или 1679 г.12, его владельческая запись в кодексе БАН, F № 1 относится к последнему десятилетию его жизни.

Из работ Х.Ф. Маттеи известно, что в Москве в 70-х гг. XVIII в. была доступна для приобретения заинтересованным лицам, по крайней мере, часть библиотеки Германа Нисского, состоявшая из рукописных и печатных книг. По-видимому, в 1778 г. Маттеи, как он пишет об этом, «по случаю… купил значительное количество греческих книг, как рукописных, так и печатных изданий, из библиотеки Германа, митрополита Нисского, которые, уже не знаю какими судьбами, были привезены в Москву»13. Поскольку сборник сочинений Дионисия Ареопагита до своего перемещения в Петербург находился, как мы увидим далее, в Москве, можно было бы думать, что и он принадлежал к «московской части» библиотеки Германа Нисского; от книг, купленных Маттеи, его отличало только то, что он был каким-то образом приобретен неизвестным лицом несколько раньше покупки Маттеи и уже не позже 1776 г. попал в БАН, где его и фиксирует в указанное время И.Г. Бакмейстер. Однако при изучении самой рукописи выявляются следующие факты.

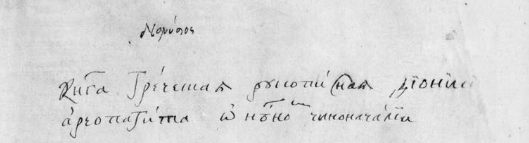

На л. 1 об. рукописи находится ее название, принадлежащее русскому книжнику первой половины XVIII в.: «Книга Греческая рукописная Дионисия || Ареопагита о небесном чиноначалии» (рис. 8). Особенности почерка этих двух строк свидетельствуют о том, что перед нами – автограф Моисея Арсеньева, ученика братьев Лихудов, переводчика Посольского приказа и архивариуса Коллегии иностранных дел в первой трети XVIII в.14 Эта идентификация позволяет сделать следующие выводы:

1. Моисей Арсеньев скончался в 1747 г. Следовательно, рукопись Дионисия Ареопагита была в его руках до этого времени, скорее всего – когда он, после нескольких лет пребывания в Турции в составе первого русского посольства П.А. Толстого (1702–1708), вернулся в Москву и в 1720–30-х гг. служил архивариусом Московской конторы Коллегии иностранных дел.

2. Рукопись Дионисия Ареопагита, таким образом, находилась в Москве уже во всяком случае в 1720-х гг. Едва ли следует думать, что этот осколок книжной коллекции Германа Нисского оказался в России в первой трети XVIII в., а затем, через несколько десятилетий, в Москве появились и другие рукописные и печатные книги того же иерарха, которые попали к Х.Ф. Маттеи. Герман Нисский никаким образом не был связан ни с Россией, ни вообще с восточнославянским миром, так что нет оснований для гипотезы о последующих неоднократных «вторжениях» в русскую культурную жизнь книг из библиотеки этого деятеля балканского просвещения. Скорее можно предполагать, что все оказавшиеся на русской почве греческие рукописи, документы (письмо будущего иерусалимского патриарха Нектария Герману) и печатные издания нисского митрополита переместились с Балкан (Герман скончался в Бухаресте) одновременно в виде сравнительно небольшой группы материалов.

3. Скудные сведения относительно судьбы библиотеки Германа Нисского в ближайшие после его смерти десятилетия позволяют, как нам кажется, представить себе, что в то время, когда в Валахии началось едва ли контролируемое каким-либо образом распыление книжного собрания такой значительной фигуры в истории греческой культуры15, отдельные части этого фонда могли появиться (скорее всего, с целью их продажи) в тех центрах греческого просвещения, где они были способны вызвать наибольший интерес, т. е. прежде всего – в Константинополе. Если этого рода события имели место в первом десятилетии XVIII в., то партия таких материалов, несомненно, привлекла бы к себе внимание русского посла в Оттоманской Порте П.А. Толстого или тем более – его образованного переводчика М.И. Арсеньева, и едва ли они не воспользовались бы возможностью приобрести, для себя или для своего ведомства в Москве, партию рукописных и печатных книг на греческом языке.

4. Итак, можно предполагать, что часть библиотеки Германа Нисского попала в Россию из Константинополя в первом десятилетии XVIII в. Последующую судьбу этих книг на русской почве проследить в деталях пока невозможно. Ясно лишь, что рукопись Дионисия Ареопагита принадлежала не частному лицу, но, скорее всего, тому учреждению, где служил М. Арсеньев и где он в своем двухстрочном надписании мог сделать перевод греческого названия кодекса (если бы эта рукопись принадлежала самому М. Арсеньеву, ему едва ли понадобилось бы делать для собственного употребления такое «разъяснение»). Можно, таким образом, думать, что кодекс Дионисия Ареопагита в 1710–1720-х гг. относился к книжному собранию Московской конторы Коллегии иностранных дел, а затем переместился в Петербург, где уже в 1776 г. вошел в состав рукописного фонда БАН.

Что же касается других греческих рукописных материалов московской части собрания Германа Нисского, то они, как известно, в 1778 г. нашли своего ценителя в лице Х.Ф. Маттеи.

Из пяти указанных И.Г. Бакмейстером греческих рукописей, принадлежавших Библиотеке Академии наук уже в 1776 г., пожалуй, меньше всего мы можем представить себе время и обстоятельства появления в Петербурге кодекса XVI в., содержащего Хронику Михаила Глики (Q № 7). Если палеографическое изучение рукописи приводит к выводу о ее принадлежности к продукции афинских писцов конца XVI в.16, то последующая жизнь манускрипта, вплоть до его перенесения с Балкан в столицу России, остается пока полной загадкой: в самой рукописи на л. 9 находится лишь помета о ее принадлежности в XVII в. митрополиту Эноса Парфению († αἴνου παρθενίου)17 (рис. 9). Х.Ф. Маттеи в своих письмах из Петербурга эту рукопись не упоминает, и впервые она оказывается в поле зрения ученых в 1843, а затем в 1847 гг.18.

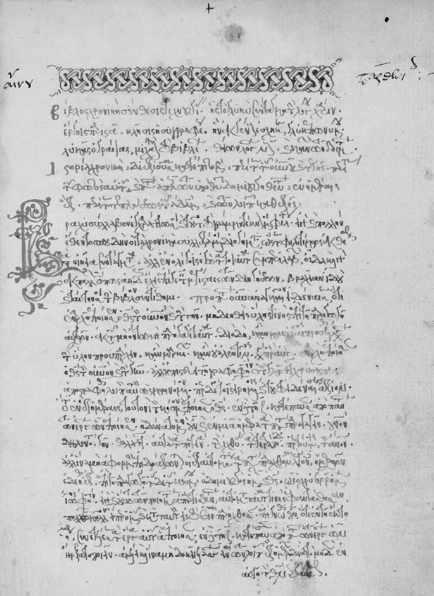

Можно предполагать, что, помимо рукописей, принадлежавших Библиотеке Академии наук в 1776 г., в Петербурге во второй половине XVIII в. появилось еще несколько греческих кодексов. Одним из них, по-видимому, является список первой половины XVI в. медицинских трактатов Орибасия (F № 193; рис. 10) – рукопись, как и Q № 1 и 9, также афонского происхождения: оказавшись в Москве в 1655 г. в результате поездки на Афон Арсения Суханова19, этот манускрипт в 1770-х – начале 1780-х гг., когда Х.Ф. Маттеи служил в Московском университете, находился среди книг Типографской библиотеки20, в составе которых и был описан немецким ученым21. Над своим каталогом греческих рукописей Синодальной и Типографской библиотек Маттеи трудился в Москве до отъезда в июле 1784 г. из России, доводя его затем до совершенства на протяжении 20 лет в Германии: посвящение издания императору Александру I (P. 3–8) подписано в Виттенберге в начале марта 1804 г. После июля 1784 г. и до выхода каталога в свет в Лейпциге в 1805 г. Маттеи над греческими рукописями указанных собраний уже не работал. Все это время список Орибасия, скорее всего, находился в Москве: если бы он еще до публикации каталога оказался в Петербурге и надолго был там задержан, можно было бы относительно этого ждать в «Accurata codicum… notitia et recensio» соответствующего примечания. Вероятно, рукопись была затребована из Москвы в столицу между 1805–1812 гг., а затем надолго «застряла» там и уже в 1832 г. в составе собрания акад. Е.Е. Келера попала в БАН.

Примерно в то же время, что и F № 193, в БАН могла оказаться и Хроника Псевдо-Дорофея Монемвасийского (F № 240): судя по записям в самом манускрипте, рукопись с момента своего создания в 1622 г. и вплоть до конца XVIII в. находилась на Балканах22.

Наконец, небольшой – 6 л. – фрагмент Синтагмы канонов Константинопольского патриарха Фотия (F № 259) мог попасть в Библиотеку Академии наук еще в первое столетие истории этого учреждения, хотя в самой рукописи нет решительно никаких признаков для заключения о времени и обстоятельствах ее появления в Петербурге23.

Пытаясь реконструировать начальный этап истории греческой рукописной коллекции БАН, мы вынуждены ограничиться теми скудными сведениями, которые приведены в данной работе. Хотелось бы надеяться на то, что дальнейшие разыскания как архивного, так и кодикологического характера не только уточнят наши предположения, но и умножат сведения по истории формирования самой ранней части греческого рукописного фонда Библиотеки Академии наук.

Рис. 1. БАН. Q № 4. Л. 1

Рис. 2. БАН. Q № 6. Л. 214

Рис. 3. БАН. Q № 9. Л. 62

Рис. 4. БАН. Q № 9. Л. 154 об.

Рис. 5. БАН. Q № 1. Л. 35

Рис. 6. БАН. Q № 1. Л. 367

Рис. 7. БАН. F № 1. Л. 2

Рис. 8. БАН. F № 1. Л. 1 об.

Рис. 9. БАН. Q № 7. Л. 9

Рис. 10. БАН. F № 193. Л. 1

* * *

Примечания

В каталоге И.Н. Лебедевой (см.: Лебедева И.Н. Описание Рукописного отдела Библиотеки Академии наук СССР. Том 5. Греческие рукописи. Л., 1973) описаны 287 ед. хр. К ним можно добавить рукопись 17.16.10. Л. 19 об.–114 об. (см.: Лебедева И.Н. О новогреческом переводе «Наказа» Екатерины Великой // Материалы и сообщения по фондам Отдела рукописей БАН. СПб., 2006. С. 7–11), а также Арх. ком. № 109 (см.: Карначев А.Е. Малоизвестные и «забытые» греческие материалы библиотек Санкт-Петербурга (в печати)).

См.: Лебедева И.Н. Греческие рукописи. С. 3.

Мы указываем здесь рукописи, поступившие в БАН (помимо собрания А.А. Дмитриевского и РАИК) в 1832–1936 гг. Все приобретения Библиотеки после получения рукописей РАИК см. в каталоге И.Н. Лебедевой. 1832 г.: F № 193. Орибасий. Из библиотеки акад. Е.Е. Келера; 1845 г.: F № 2. Житие св. Георгия Амастридского. От акад. А.А. Куника; 1856 г.: O № 128. Сборник. Рукопись куплена БАН в Лейпциге; 1858 г.: 1) F № 3. Сборник копий византийских документов. От В.И. Григоровича; 2) Q № 11. Акты Константинопольского патриархата 1347–1370 гг. Поступила в БАН в 1858 г.; 1859 г.: O № 129. Сборник нотный. Из Хорасанской экспедиции 1857–1859 гг.; 1862 г.: 1) Q № 12. Паремийник; 2) Q № 12a. Триодь; 1873 г. (?): Q № 2. Сборник произведений Пиндара и Эсхила. Из собрания А.Ф. Гильфердинга; 1878 г.: Q № 19. Продолжение Хроники Георгия Амартола. От акад. А.А. Куника; после 1882 г.: O № 203. Проскинитарий. Рукопись принадлежала Православному Палестинскому обществу; 1900 г.: 1) F № 5, л. 4–5. Евангельские чтения; 2) F № 5, л. 6. Деяния (?) апостола Петра; 3) F № 5, л. 7–7а. Беседа богословская; 4) F № 5, л. 8–8а. Евангельские чтения; 5) Q № 16. Литургический сборник; 6) O № 131. Сборник нотный. Все 6 рукописей – дар акад. Н.П. Кондакова; 1903 г.: 1) F № 4. Симеон Метафраст. Минологий на ноябрь; 2) F № 6, л. 3. Минея на апрель; 3) F № 6, л. 9–9а. Синаксарь на март; 4) Q № 14. Сборник; 5) Q № 15. Сборник; 6) Q № 18. Сборник; 7) Q № 285. Литургический сборник. Все 7 рукописей – дар В.Н. Бенешевича; 1907 г.: 1) O № 185. Сборник писем Александра и Николая Маврокордато; 2) O № 186. Евхологий. Обе рукописи поступили в БАН от вдовы П.А. Сырку; 1910 г.: 1) Собр. И.И. Срезневского, № 53. Житие Иоанна Златоуста; 2) Собр. И.И. Срезневского, № 72. Сборник; 1911 г.: Q № 10. Григорий Богослов. Беседы. Дар профессора Новороссийского университета И.А. Линниченко; 1936 г.: 1) Собр. Н.К. Никольского, № 3. Псалтирь; 2) Собр. Н.К. Никольского, № 85. Бенедикт Нурсийский. Устав ордена бенедиктинцев.

С. 57–58. Мы даем здесь отсылку к русскому переводу книги И.Г. Бакмейстера, увидевшему свет в Санкт-Петербурге в 1779 г. Первоначально работа вышла по-французски (Bacmeister J. Essai sur la Bibliothèque et le Cabinet de Curiosités et d’histoire naturelle de l’Académie des Sciences de Saint Pétersbourg. SPb., 1776), а через год после этого – по-немецки (Versuch über die Bibliothek und die Naturalien und Kunst-Kabinet der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg. SPb., 1777).

Muralt E. v. Beschreibung von Handschriften des Gregorius von Nazianz, Glykas, Aristoteles und seiner Erklärer nebst Notizen aus der spätgriechischen Literatur // Bulletin de la Classe historico-philologique de l’Académie impériale des sciences de St.-Petersbourg. T. III. 1847. Col. 165–174.

Catalogi duo Codicum Manuscriptorum Graecorum, qui in Bibliotheca Synodali Mosquensi asservantur, anno 1722 mense Martio ab Athanasio Schiada… inspecti et examinati... In Typographia Mosquensi, Anno MDCCXXIII. P. 34, 42. Предположение М.А. Шангина, будто эти две рукописи, привезенные Арсением Сухановым в 1655 г. с Афона, не вошли в состав Патриаршей / Синодальной библиотеки, но, возможно, стали личным достоянием Суханова (см.: Шангин М.А. Академическая рукопись Григория Назианзина // Известия Академии наук СССР. VI серия. 1927. Т. 21. Вып. 6. С. 998), таким образом, не подтверждается.

Тюрина Г.А. Из истории изучения греческих рукописей в Европе в XVIII – начале XIX в. Христиан Фридрих Маттеи (1744–1811). М., 2012. С. 287, 341.

Тюрина Г.А. Из истории изучения греческих рукописей в Европе… С. 287. Повидимому, в своем издании Григория Назианзина 1780 г. Маттеи не упоминает никакого Петербургского списка этого автора (на что наше внимание любезно обратила Г.А. Тюрина) потому, что в Библиотеке Академии наук в 70-х гг. такой рукописи еще не было.

Muralt E. v. Beschreibung von Handschriften des Gregorius von Nazianz, Glykas, Aristoteles… Col. 165–167.

См. выше, прим. 4.

Tsourkas C.D. Germanos Locros, archevêque de Nysse et son temps (1645– 1700). Contribution à l’histoire culturelle des Balkans au XVIIe siècles. Thessalonique, 1970.

Ibid. P. 57.

Тюрина Г.А. Из истории изучения греческих рукописей в Европе… С. 235.

О нем см.: Турилова С.Л. Мемуары русского разночинца первой половины XVIII в. («Скаски» переводчика и архивариуса Коллегии иностранных дел Моисея Арсеньева) // ПКНО 1989. М., 1990. С. 10–15; Турилов А.А. Арсеньев Моисей Иванович // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.). Часть 1. А–З. СПб., 1992. С. 112–113; Лукичев М.П. К истории русского просвещения конца XVII в. (Итальянская школа братьев Лихудов) // ПКНО 1993. М., 1994. С. 18; Фонкич Б.Л. Моисей Арсеньев. К истории изучения греческих документов в Москве в первой трети XVIII в. // Фонкич Б.Л. Греческие рукописи и документы в России в XIV – начале XVIII в. М., 2003. С. 445–448.

Точно такое же явление – распыление крупной библиотеки выдающегося церковного деятеля конца XVII в. Герасима Влаха – наблюдается в другом центре греческой культуры, в Венеции, и почти в то же самое время: из 1115 названий описи 1683 г. к 1724 г. сохранилось менее 200 книг; см.: Τατάκης Β. Ν. Γεράσιμος Βλάχος ὁ Κρής (1605/7–1685), φιλόσοφος, θεολόγος, φιλόλογος. Βενετία, 1973. Σ. 28.

Фонкич Б.Л. О происхождении Ленинградского списка Хроники Михаила Глики // Фонкич Б.Л. Исследования по греческой палеографии и кодикологии. IV– XIX вв. М., 2014. С. 578–589.

Для XVII в. известны два Парфения, митрополита Эноса – в 1601 и 1652 гг. (см.: Ἀποστολόπουλος Δ. Γ., Μιχαηλάρης Π. Δ. Ἡ Νομικὴ Συναγωγὴ τοῦ Δοσιθέου. Μία πηγὴ καὶ ἕνα τεκμήριο. Ἀθήνα, 1987. № 357–358, 663–664). Не имея дополнительных материалов, мы в данном случае не можем решить, о ком из них идет речь.

Vater F. Zur Kunde griechischer Handschriften in Russland // Neue Jahrbücher für Philologie und Paedagogik. 9. Supplementband. 1. Heft. 1843. S. 5–11; Muralt E. v. Beschreibung von Handschriften des Gregorius von Nazianz, Glykas, Aristoteles… Col. 167–169.

И.Н. Лебедева, не обнаружив в привезенной в 1655 г. с Афона рукописи F № 193 пометы Арсения Суханова, полагала, что этот кодекс был тогда же доставлен в Москву архимандритом Дионисием Ивиритом (см.: Лебедева И.Н. Греческие рукописи с Афона в собрании Библиотеки АН СССР // Сборник статей и материалов Библиотеки АН СССР по книговедению. II. Л., 1970. С. 273–276; Она же. Греческие рукописи. С. 86). Между тем, среди рукописей, привезенных Дионисием, мы не находим ни одной книги, которую можно было бы сопоставить с рукописью Орибасия (ср.: Фонкич Б.Л. Греческие рукописи и документы в России… С. 163–170). Поэтому нужно сделать вывод, что рукопись F № 193 была привезена из Ивира Арсением Сухановым, отсутствие же в начале книги его пометы можно предположительно объяснить спешкой в работе русского монаха в святогорских библиотеках. Аргументом (хотя и весьма слабым) в пользу «сухановского» привоза этого кодекса Орибасия является то, что F № 193 происходит из собрания Максима Маргуния, а все доставленные в Москву его рукописи были отобраны в Ивире именно Арсением.

Судя по материалам описей и каталогов Патриаршей/Синодальной и Типографской библиотек последней четверти XVII–XVIII вв., рукопись Орибасия появляется в составе книг Типографии незадолго до 1723 г.: здесь ее впервые фиксирует Афанасий Скиада (Catalogi duo Codicum Manuscriptorum Graecorum… P. 62). C тех пор и до перемещения кодекса в Петербург он, по-видимому, постоянно находился в этой части Синодальной библиотеки. Предположение И.Н. Лебедевой относительно роли Х.Ф. Маттеи в изъятии списка Орибасия из Типографской библиотеки и его передаче Келеру (Лебедева И.Н. Греческие рукописи с Афона… С. 276; Она же. Греческие рукописи. С. 86) подтвердить едва ли возможно.

Matthaei Ch. F. Accurata codicum graecorum Mss. Bibliothecarum Mosquensium Sanctissimae Synodi notitia et recensio. Lipsiae, 1805. P. 284–285.

Описание F № 240 см.: Лебедева И.Н. Греческие рукописи. С. 114–115.

Там же. С. 55.