VII. Древнерусская борода

I.

Винкельманн, определяя идеальные типы греческих божеств, в 5-й главе 5-й части своей «Истории Древнего Искусства», в подробности разбирает отдельные части человеческого тела, и особенно черты лица, как такой части, в которой больше всего сосредоточена красота не только живописной, но и пластической фигуры. Лоб, глаза, рот не одинаково были расположены в изображениях Зевса или Геры, Афины или Афродиты. Характеристика очертаний лица и всей фигуры, соответственно различным типам греческих божеств и сообразно с классическим идеалом красоты, принадлежит к лучшим страницам Винкельманновой истории и доселе не утратила своего высокого значения для знатоков классического искусства. Но, в этой главе, обнимая все характеристические особенности греческого идеала, Винкельманн не касается одной подробности, которая в иконописных подлинниках христианского искусства занимает самое видное место. Это именно борода. Хотя в 1-й главе той же 5-й книги он делает несколько замечаний о бородатых фигурах Зевса, Вакха, Силена, но замечания эти не касаются никаких отличительных особенностей в характеристике той части мужского лица, на которую преимущественное внимание обращают иконописные подлинники.

Невнимание знатока классической скульптуры к бороде очень понятно по двум причинам. Во-первых, самые средства пластической техники, вполне приспособленные к выражению всех твердых, постоянных очертаний человеческого лица, были вовсе недостаточны для воспроизведения той легкой подвижности и воздушности, которые составляют главный элемент в художественной характеристике волос. Древнейшие скульпторы, еще не свыкшиеся со средствами своего художества, думали тщательной выделкой каждого волоска на голове или в бороде приблизиться к природе, но тем самым только доказали, что скульптурная техника в этом случае неспособна к правдоподобию, так же, как в изображении подвижности и игры света в зрачках или воздушности в осеняющих взор ресницах. Потому греческие мастера цветущей эпохи, усмотрев всю наивность мелочной отделки каждого волоска на древних статуях, вместо того, согласно с законами пластической красоты, стали отделывать крупные пряди волос и целые кудри, рассчитывая на переливы света и тени, производимые углублениями, которыми отделяются кудри и пряди одна от другой. Этот артистический прием был нестолько правдоподобный, сколько условный; он не передавал природы в подробностях, зато производил общее впечатление самое удовлетворительное. Само собою разумеется, что и в бровях скульпторы не обозначали отдельных волосков, довольствуясь общей линией, которую образует само очертание лба. Этим античным приемом, как справедливо замечает Винкельманн, пользовались Рафаэль и другие живописцы.

Во-вторых, классическое искусство, в своем историческом развитии, обнаружило очевидное стремление к выражению высокого идеала красоты, именно юношественной, молодой и вечно свежей. Даже сам Зевс только широкой бородой напоминает о своем зрелом возрасте, между тем, как божественная натура его, при царственном величии, выражается в цветущей, юношеской свежести всех очертаний лица и целой фигуры. Старость запечатлена уже истощением сил и разрушением; потому ей вполне был противоположен чувственный идеал классической скульптуры, который не терпел в себе ничего болезненного. Юношественная красота идеальной пластической формы греческого искусства вполне соответствует внешней красоте природы, которая вечно обновляется и свежеет с каждой весною.

Вследствие той и другой причины, то есть и в техническом, и идеальном отношении, типы греческих божеств молодели по мере развития самого искусства. Это особенно ясно видно из того, что в эпоху, предшествовавшую Фидию, обыкновенно изображались бородатыми некоторые из божеств, которые потом получили характер юношеский и изображались уже безбородыми, как, например, Меркурий, Аполлон.

Древне-христианское искусство, относительно бороды, следует еще античным представлениям. В барельефах древнейших саркофагов, диптихов и в стенной живописи древнейших катакомб, господствуют еще типы безбородые, например, пророка Ионы, лежащего под смоковницею, Адама, символических фигур Доброго Пастыря, означающих самого Христа, и других. Соответственно античным идеальным типам, Христос представляется в древне-христианских изображениях безбородым юношей. Таким же является он в сценах Ветхого Завета, заменяя собой маститую фигуру Бога-Отца. Этот древнейший религиозно-художественный мотив, общий и западному, и византийскому искусству, у нас господствовал еще и в XVI веке, как видно из дела Висковатого об иконных изображениях259. На одной русской миниатюре, в рукописной Псалтыри XVI века, Господь-Бог, творящий Евву, изображен в виде Иисуса Христа, безбородым юношей260. Таким же представлен он неоднократно в превосходной Лицевой Библии, в рукописи графа Уварова, ХVII века, под № 34, откуда предлагается здесь (рис. 38) снимок с миниатюры, внизу которой подписано: «Сотвори Бог от ребра

38. Из Лицевой Библии.

Адамова Евву». Лист 3. Впрочем, для истории религиозно-художественных идей древней Руси, должно заметить, что в XVI веке и гораздо ранее, вместе с тем, постоянно употреблялось изображение Христа с бородой; но только в символическом представлении его, как Творца удерживался древне-христианский юношеский тип.

Уже очень рано в христианском искусстве утвердилось начало правдоподобия, то есть, правило изображать священные лица не по догадкам, а по внешнему, телесному подобию. Это приближение искусства к действительности, завещанной преданием, некоторым образом стремится к изображениям портретным и, следовательно, оказывается противоположным идеальному характеру античных типов. Отсюда, как необходимое следствие портретного начала, произошло бесконечное разнообразие множества художественных идеалов христианского искусства, в противоположность искусству античному, которое, руководствуясь началами чисто идеальными и стремясь к воссозданию красоты независимо от разнообразных уклонений от нее в действительности, создало самое ограниченное число божественных типов.

Старость, в которой греческий скульптор видел одно только разрушение, получила в искусстве христианском новый смысл, потому что она нашла себе примирение с вечно юными силами природы – в другом, духовном мире, в котором верующее воображение прозревало неиссякаемый источник всякого обновления и вечной, неизменной блаженной жизни. Юношеская бодрость и неувядаемая свежесть верующей души, должны были сгладить в старческом изображении все то, что могло бы напомнить о разрушении. Даже само разрушение и безобразие старости уже не могли оскорбить зрения, когда верующий взгляд усматривал в жалких развалинах внешней формы утешительный свет нестареющего, духовного мира.

Религиозные и художественные предания и памятники свидетельствуют нам, что христианское искусство никогда не чуждалось прекрасных типов, ни детских, ни юношеских, ни женских. Оно допускало в свою область всякую молодую красоту, когда это было необходимо ради внешнего, телесного подобия; но цветущей красоте не приписывало оно того значения, какое имела она в классических идеалах. Красота внешняя уже потеряла всю свою обаятельную силу; она лишилась своего собственного торжественного величия и стала только приличной оболочкой, скромным вместилищем заключенной в ней духовной святыни. Потому самая красота древне-христианских идеалов задумчива и трогательна, как явление случайное, постоянно дающее разуметь о своей преходимости. И только тогда примиряется она сама с собою и получает в христианском искусстве торжественное спокойствие, когда из здешнего мира так называемых в иконописи деяний возносятся в область просветленных ангельских ликов.

Если в изображении красоты христианский художник борется с соблазном и только в победе над ним достигает своей религиозно-художественной цели, то в изображении фигур пожилых и старческих, лишенных обаяния свежей красоты, он не встречает никаких затруднений для передачи того иконописного подобия, которое ставит себе задачей. Потому в искусстве византийском, по преимуществу усвоившем себе строгие начала, сообразно учению феологическому, господствуют типы старческие, или, по крайней мере, типы мужские, и притом бородатые. К мысли о правдоподобии художник мог присоединить и другую, согласную с благочестивыми его воззрениями. Хотя спасительное учение христианское так просто, что оно внятно и младенцу: но все же оно – учение: оно требует обдуманности, соображения, самоуглубления, борения с жизнью и с ее соблазнами. Необходимо, чтоб учение христианское в душе созрело, и это самое созревание мысли видимо выражал художник, по крайней мере, в зрелом, если уже не в старческом образе своих идеалов. Чем более на лице выражения, тем зрелее характер, тем решительнее и резче черты лица, и, следовательно, тем меньше округленного спокойствия и свежей полноты, которой отличается красота юного возраста. Искусство византийское и древнерусское, усваивая себе более и более аскетическое направление, выступало даже из области изящного, но постоянно ставило себе задачей правдоподобие. Безобразие внешней формы соответствовало болезненному настроению духа, и искусство потому только не погрязло в грубый материализм, что ставило себе задачей высокую нравственную идею господства духа над плотью. К тому же оно недостаточно обладало техническими средствами, чтоб передать во всем внешнем безобразии некоторые из наиболее резких явлений аскетической жизни. Но, во всяком случае, такое печальное направление искусства много вредило развитию эстетического вкуса в древней Руси.

Таким образом, задачей своею восточный иконописец стал полагать не красоту, завещанную ему искусством классическим, а подобие или правдоподобие, определявшееся теми церковными преданиями, которым он должен был следовать неукоснительно. Это иконописное подобие отличается от собственного портрета именно тем, что портрет снимается с натуры, между тем, как в иконописном подобии художник стремится во внешней форме передать описание лица или события, завещанное ему церковными книгами и преданием. Отдельные мотивы, частности в изображении лица, переданы ему писанием; но он совершенно свободен в творческом сочетании этих частностей для воссоздания целой фигуры. Следуя, таким образом церковному преданию, иконописец создает определенный, но чисто идеальный тип, а не портрет. Между иконописными типами по преимуществу господствуют и отличаются большим разнообразием типы мужские, и особенно зрелые, и старческие. Этим определяется разнообразие в очертаниях бороды, на которое столько обращалось внимания и иконописцами, и составителями прологов и подлинников. Опасно для чистоты аскетических убеждений, почти невозможно было восточному иконописцу разнообразить красоту женского лица; зато со всем артистическим увлечением предавался он воспроизведению разных очертаний и оттенков бороды, как одной из самых характеристических частей мужественного лица.

Как идеальный, юношественный тип античного искусства вполне соответствовал форме скульптурной, так и строгий взгляд благочестивого иконописца на духовную красоту христианских идеалов требовал более широкой и разнообразной формы живописной. Пока в древнейшем христианском искусстве еще не утвердилось начало правдоподобия, до тех пор могла в нем господствовать античная скульптурная форма. К этой-то древнейшей эпохе относятся юношеские, безбородые типы, о которых упомянуто выше. Этим же скульптурным началом объясняется юный тип Христа. Иконоборство, нанесшее столько вреда христианскому искусству, ограничив в нем развитие скульптуры, особенно в Византии и потом у нас, все же много способствовало к самостоятельному процветанию строгого стиля византийской живописи. С достоверностью можно полагать, что только вследствие новых идей, возникших в эпоху иконоборства, стало распространяться в иконописи начало подобия или правдоподобия. Это начало чисто живописное, потому что только самым подробным воспроизведением цвета лица и волос на голове, отделкой бороды и бровей, даже выражением самого взгляда можно было художнику достигнуть полного подобия. Брови, как замечено было выше, не составлявшие особенной задачи для резца скульптора, получили, вместе с бородой и усами, самое видное место в работе иконописца. Легкость и воздушность этих принадлежностей художественного типа, вместе со светотенью и колоритом, можно было выразить только живописью. Сверх того, мелочная отделка бороды и волос на голове особенно была сподручна миниатюристам, от которых распространилась и утвердилась и в древнерусской иконописи. И, действительно, наивные хлопоты иконописных подлинников о бороде описываемого лица мог привести в дело с такой же мелочной наивностью только последователь древне-христианской миниатюры. Наша русская живопись до начала ХVIII века состояла в большей связи с миниатюрой, нежели западная, даже XIV или XV веков, и потому была способнее к удовлетворению наивных требований насчет бороды.

Таким образом, мне кажется, за бородой следует признать не только право на живописное ее воссоздание, но и особенное, определенное место в истории живописи, особенный момент в развитии живописных христианских типов. Только искусство, упорно остановившееся на старых преданиях, каково было древнерусское, только наивный, миниатюрный стиль мог примириться с мелочными предписаниями иконописных подлинников. Вот главная причина, почему древнерусская иконопись имеет неоспоримое первенство перед живописью западной в сохранении религиозно-художественного предания о бороде. Читатель понял бы мои слова в превратном смысле, если бы для возражения указал на превосходнейшие бородатые фигуры кисти Рембрандта, Тициана, Леонардо да Винчи и других великих мастеров западных. В том нет ни малейшего сомнения, что мелочная, боязливая живопись древней Руси никогда не могла и в половину достигнуть такого обаятельного воспроизведения природы. Я только полагаю, что нашей миниатюрной живописи, скованной преданием, сподручнее было передать предписания иконописного подлинника о бороде во всех наивных подробностях, между тем как живописцы западные писали с природы и никаким особенным преданием не стеснялись в изображении бороды. Борода какого-нибудь священного лица в картине Рафаэля или Тициана, конечно, вполне естественна, но она не той формы и не того цвета, как предписывают пролог или подлинник. Природа господствует, но иконописного подобия нет. Борода древнерусской иконописи уступает искусству западному в природе, зато выигрывает своим подобием.

II.

Само собою разумеется, что не древней Руси принадлежит честь того дальнейшего развития художественных типов, о котором говорим мы. Новые христианские идеалы возникли и созрели на той же плодотворной почве, на которой были созданы и античные типы греческого Олимпа. Следовательно, художественная характеристика лица дополнена была бородой не по влиянию бородатых и нечесаных варваров, а вследствие внутреннего развития искусства, и преимущественно в Византии. Потому, дополняя Винкельманнову характеристику бородой, мы не примешиваем варварского элемента к классическому, но указываем на естественное развитие последнего под влиянием новых идей и стремлений.

В византийской литературе уже X века встречаем подробные описания иконописного подобия священных лиц. Эти описания могли быть составлены частью по преданию, частью же на основании иконописных изображений. Они были материалом для иконописных подлинников и входили, как существенная часть, в характеристики святых в прологах. Впрочем, в наших древнейших рукописных прологах они еще не встречаются и, как кажется, внесены в позднейшую редакцию, усвоенную Макарьевскими Четьи-Минеями, и потом были удержаны и в старопечатных изданиях. Но, независимо от прологов, иконописное подобие переходило от поколения к поколению в менологиях и собственно иконописных подлинниках. Впоследствии времени подлинники и прологи могли разойтись между собой в некоторых характеристиках и даже стать в противоречие. Тогда оказалась необходимость критической поверки подлинника по прологу, на том основании, что подлинник, подвергаясь большей свободе художественной деятельности, хотя бы и сдерживаемой преданием, все же скорее мог видоизмениться и даже несколько уклониться от типического подобия, нежели пролог, по самому своему назначению обязанный в наибольшей чистоте хранить священное предание. Потому между древнейшими русскими подлинниками надобно отличать две существенно различные редакции. Одна независима от пролога, другая к нему приближается и видимо ему следует. Первую должно признать древнее, потому что вторая основывается уже на первой и критически исправляет ее по прологу. Так как эта вторая редакция очень часто соединяет вместе древнейший подлинник с описаниями пролога и обыкновенно ставит то и другое рядом, то эта вторая редакция, хотя и исправленная, вела к разноречиям и двоякими предписаниями ставила мастеров в недоумение. Разноречия этой редакции еще более умножились, когда исправители подлинника стали к описанию пролога прилагать еще новые характеристики, заимствуя их с икон и со старопечатных гравюр. Тогда потребовалось вновь исправить этот осложненный подлинник, и исправление это относится уже к началу XVIII века.

Таково историческое развитие русского подлинника. Образчик древнейшей русской редакции, впрочем, уже несогласной с подлинником греческим, предлагают, например, один подлинник, принадлежащий мне, другой – краткий графа С. Г. Строганова. Особенно замечателен последний. Сюда же принадлежат подлинники графа А. С. Уварова, перешедшие из библиотеки Царского. Во-вторых, редакцию, исправленную по прологу, предлагает древнейший подлинник палеховского иконописца Долотова. В-третьих, более осложненную и смешанную редакцию этого исправленного подлинника предлагают два сборных, обширных подлинника графа С. Г. Строганова. Наконец, новейшая редакция, исправленная по Четьи-Минеям Дмитрия Ростовского, была уже разобрана мною по рукописи того же иконописца, Долотова261.

Это краткое обозрение литературы наших подлинников, необходимо для истории иконописного подобия, а вместе с тем и для художественной истории самой бороды.

Синодальный ризничий архимандрит Савва, в приложении к своему «Указателю» для обозрения Московской Патриаршей библиотеки издал отрывок из «Древностей Церковной Истории Ульпия Римлянина о телесных свойствах богоносных отцов» (по греческой рукописи 993 года). В этом отрывке довольно подробно описывается наружный вид или иконописное подобие некоторых отцов Церкви. Особенного внимания заслуживают эти характеристики Ульпия потому, что они вошли, впрочем, со значительными видоизменениями, в позднейшую полную редакцию прологов, о которой упомянуто выше. Ученый издатель Указателя под текстом Ульпия приводит соответствующие места из пролога. Нам остается сличить с греческим и русскими подлинниками. Само собою разумеется, что в этих характеристиках Ульпия не только не забыта борода, но даже выступает на самом видном месте. Мы ограничимся бородой, присовокупляя, где нужно, характеристику бровей и волос на голове.

Деонисий Ареопагит. У Ульпия: «Сед; с длинными волосами; с усами несколько длинными; с редкою бородою». В греческом подлиннике, по Дидрону: «волоса кудрявые, борода раздвоилась». В моем подлиннике «власы кудрявы»; в древнейшем Долотовском: «кудреват». Но о бороде ни в том, ни в другом не упомянуто. В сборном подлиннике графа Строганова: «Брада аки Климента, власы кудреват».

Григорий Богослов. У Ульпия: «Борода была не длинная, но довольно густая; плешив; волосами белокур; конец бороды представляется с темным отливом». В греческом подлиннике: «Плешив, широкая борода продымлена, того же цвета и брови». В моем подлиннике: «Сед, брада широка и велика». В Долотовом: «Брадою не долгою, не густою и широкою, а к краем ея продымлена, плешив, сед власы», а в подлиннике пишет: «аки Афанасий Великий». – Характеристика Долотовского подлинника согласна с печатным прологом, под 25 ч. января: «Брадою не долгою, но густою и широкою, к краем ея продымлена; плешив, сед власы». Но под 30 числом января в том же прологе сказано о бороде иначе: «Браду не долгу, часту же и просту, мало русу».

Василий Великий. У Ульпия: «Брови круглыя... усы довольно отпущены: волосы с проседью» – о бороде не упомянуто. В греческом подлиннике: «Седые волосы, борода большая, брови дугою». В моем подлиннике: «Борода черна врусе, и долга». В Долотовском подлиннике: «Брови окружены, браду же имея долгу и редку» – согласно с прологом.

Григорий Нисский. У Ульпия: «Совершенно похож на Василия, за исключением седины». В греческом подлиннике: «Стар, борода клином». В моем подлиннике: «Сед, брада подоле власиевы». В Долотовском подлиннике согласно с прологом: «Брада аки Василия Великого, бысть на втором соборе; подобен брату своему Василию, обаче сединав, но яко понизок. А в подлиннике пишет: «сед, брада доле василиевой и шире».

Афанасии Александрийский. У Ульпия: «Взлызист... борода недлинная, но широко покрывает щеки». В греческом подлиннике: «Плешив, борода широкая». В моем подлиннике: «Сед, а борода аки Петра митрополита, поуже, а порусее Петровы и подоле». В Долотовском подлиннике согласно с прологом: «Не долгою бородою, но широкою... не зело сед, не вельми бел, но нарусичав».

Иоанн Златоуст. У Ульпия: «Борода небольшая и весьма редкая, украшенная седыми волосами». В греческом подлиннике: «Молод, борода невелика». В моем подлиннике: «Иже во святых отца нашего Иоанна архиепископа, Златоустого, образ и подобие вси знают». В подлиннике Долотовском, тоже согласно с прологом, который здесь следует характеристике Ульпия: «Браду же (имея) малу, и зело редку, размешену белию».

Кирилл Александрийский. У Ульпия: «Отличается густою и длинною бородою; волоса, как на голове, так и на бороде, были кудрявые, русоватые с проседью». В греческом подлиннике: «Волосы седые, большая борода раздвоилась». В моем подлиннике: «Брада аки Василия Кесарийского, на конце раздвоилась». В подлиннике Долотовском, опять по прологу: «Брада густа и долга, рус, просед; в подлиннике пишет: подобием аки Власий, велика брада, на конце раздвоилась».

Кирилл Иерусалимский. У Ульпия: «Брови имел ровныя и прямыя; щеки обросшия густою белокурою бородою, которая у подбородка разделена надвое». В греческом подлиннике: «Стар, борода круглая». В моем подлиннике: «сед, борода Иоанна Богослова». В подлиннике Долотовском: «Сед, брада поменьше Иоанна Богослова, риза кресчата; а в прологе Кирилл видением смирен, блед, убелизн, леп лицом; брови прямо и черны, брада о челюстех, бела и густа и розсоховата».

Приведенные мною сближения характеристик одного и того же лица по разным иконописным источникам лучше всего могут дать читателю понятие о том жизненном начале нашей иконописи, которое выражало свое стремление к точному подобию разнообразием в характеристике одного и того же лица. Это разнообразие имело единственной целью приближение к подобию, завещанному преданием. Неизменность постоянного типа была той манящей к совершенству идеей, к которой стремление высказывалось в разнообразных отклонениях отдельных иконописных явлений.

Борода, столь мало обращавшая на себя внимание античного скульптора, стала для иконописца такой существенной характеристикой, в которой он всего вернее и легче мог приблизиться к идеальному подобию. Это была самая видная и крупная черта иконописного типа, наиболее удобная к воспроизведению при помощи той недостаточной техники, которой пользовался иконописец. С характеристикой бороды иногда соединяется столь же крупная характеристика волос на голове; но эта последняя служит только дополнением первой. Здесь, по моему мнению, причина, почему в греческом подлиннике большая часть кратких характеристик ограничивается только бородой. Вот, например, подряд несколько характеристик святых поэтов, по изданию Дидрона, стр. 337:

Герман патриарх: стар, борода редкая.

Софроний Иерусалимский: сед волосами, борода клином.

Филофей патриарх: стар, борода клином.

Андрей Критский: стар, борода седая.

Иоанн Богослов: стар, борода раздвоилась.

Георгий Никомедийский: стар, плешив, борода клином.

Мефодий патриарх: стар, густая борода.

Киприан: юн, кудряв волосами, борода раздвоилась.

Анатолий патриарх: стар, борода круглая, и т. д.

К этим характеристикам еще присовокуплены только подписи, которые должны быть помещены на свитках в руках этих фигур.

Иконописцы в изображении святых очень часто один тип уподобляли другому, почитаемому у них образцовым. Образцовым же становился какой-нибудь тип иногда по действительной характеричности своей, иногда же вследствие местных, даже случайных обстоятельств. Так, свято чтимая икона в той или другой области, или в каком городе обязывала иконописцев принять за образец изображенное на ней священное лицо. Такой образец становился типом, к которому применялись изображения и других лиц. Таким образом, были типичны: борода Власия, Козьмы, Ильи Пророка, Николы и других. Описывая наружность какого-нибудь священного типа, подлинник иногда употребляет выражение: пиши такого-то с бородою власиевой, козьминой или николиной; или просто: борода козьмина, борода Ильи пророка. Впрочем, и в этих типических лицах подлинники во во всем между собою согласны. Так, например, Власий, по греческому подлиннику: «стар, борода клином, кудрявые волоса». По русскому, по сборному подлиннику Графа Строганова: «Сед, борода по персям». Николай Чудотворец – по греческому подлиннику: «Стар, плешив, борода круглая». По русскому, по тому же подлиннику графа Строганова: «Сед, брада невеличка, курчевата: взлыз, плешат, на плеши мало кудерцов».

Иногда даже образцовые типы определяются друг другом: так, борода Ильи пророка бородой Иоанна Богослова; например, по тому же Строгановскому подлиннику: «сед, брада аки Иоанна Богослова; власы долги, по плеча». Так же и в моем подлиннике.

Потому ли, что толковый подлинник служил объяснением подлиннику лицевому, или потому, что слишком хорошо были известны иконописцам типы образцовые, только в русских подлинниках иногда два типа объясняются только сравнением друг с другом, без дальнейшего описания. Так, в моем подлиннике объяснены друг другом подобие Власия и Иоанна Милостивого. Власий описан так: «Сед, аки Иоанн Милостивый, и брадою». А Иоанн Милостивый: «Сед, брада, аки Власиева». Точно также, в моем и в Долотовском подлиннике взаимно уподобляются Козьма и Дамьян, и Флор, и Лавр. Но в Строгановском подлиннике о бородах двух первых сказано: «брадами оба средни равно».

Само собою разумеется, что в наибольшей чистоте сохранено было в подлинниках предание о типах Иисуса Христа, евангелистов и некоторых других из первенствующих священных лиц христианского мира. Тип Христа изображался по известному описанию в письме сенатора Лентула к римскому сенату. В этом письме о волосах и бороде описываемого типа сказано следующее: «Власы его цвету ореха созрелого, гладки до ушей, а от оных до низу кудрявы, крепки и блестящи, простираются до плеч, посреди главы разделяются на обе страны, по обычаю назареов... браду имеет такого же цвету, как и власы главные, густую, но не долгую, раздвоившуюся на конце»262.

Характеристика эта, разумеется, могла составиться уже тогда только, когда в христианском искусстве юношеский, пластический тип Христа стал заменяться иконописным, бородатым.

Лица чисто-идеальные принято было изображать, смотря по их характеру, то бородатыми, как тип Ветхого деньми, то безбородыми и юными, как типы ангелов.

Демоны, как падшие ангелы, в упомянутой выше рукописной лицевой Библии графа Уварова изображаются безбородыми. Так писаны они в сцене низвержения их с неба во ад. Но сам сатана, как старейшина и князь бесов, отличается от них от всех длинной бородой.

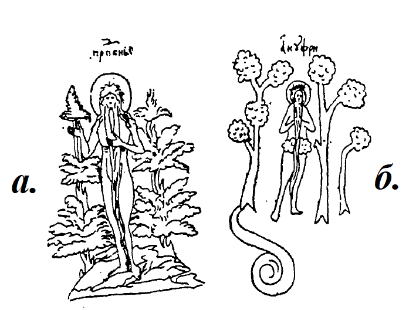

Предлагаемый здесь рисунок 36 снят с листа 12-го. Во всех сценах, где является сатана (как это явствует из подписей под миниатюрами), изображается он бородатым: а где является просто дьявол или бес – то без бороды. Дьявол, повелевающий Каину убить своего брата Авеля, не только без бороды, но даже имеет в своем характере нечто женственное, как это видно из приложенного здесь снимка (рис. 37) с листа 13-го. Точно так и змий, соблазняющий Адама и Еву, имеет на человеческом туловище безбородое лицо.

39. Из Лицевой Библии XVII в. Уварова.

40. Из Лицевой Библии Уварова.

Хотя в подлинниках видимо предпочитаются типы бородатые, однако, где следует по преданию, описываются и лица не только юные, безбородые, но даже и с усами. Например, в греческом подлиннике, по изданию Дидрона, на стр. 321, святые мученики: Святой Георгий: юн, без бороды. Святой Димитрий: юн, с усами и проч.

Когда же подлинник касается бороды, то она обыкновенно разумеется неподстриженная, потому что от стрижки борода теряет свое естественное подобие и подчиняется произволу искусства.

Как бы то ни было, но борода в глазах иконописца была знаком большей зрелости и духовного совершенства и, следовательно, высшей красоты. По крайней мере, наши предки вполне усвоили себе это художественное воззрение. В слове о брадобритии, приписываемом в рукописях патриарху Адриану, между прочим, приведено следующее эстетическое различие мужчины от женщины, именно по бороде: «Бог всеблагий, в Троицепоемый, Отец и Сын и Святой Дух мудростию своею несказанною сотвори мир и созда человека по образу своему и по подобию, украсив его внешнею всякою добротою, еще же внутреннею, разумом, глаголю, и словом, паче прочих животных. Мужа и жену сотвори, положив разнство видное между ими, яко знамение некое: мужу убо благолепие, яко начальнику – браду израсти, жене же яко не совершенней, но подначальней, оного благолепия не даде, яко да будет подчиненна, зрящи мужа своего красоту, себе же лишену тоя красоты и совершенства, да будет смиренна всегда и покорна»263. По такому эстетическому воззрению на бороду, нам становится ясно, почему в сборных подлинниках помещается, между прочим, это слово Адриана о брадобритии. Эта была для наших иконописцев одна из самых важных эстетических статей, касавшаяся, по понятию наших предков, самой существенной характеристики внешней человеческой красоты, определяемой зрелостью и величием мужественного типа. Поставив видимым символом человеческой красоты бороду, иконопись тем самым низвела красоту женскую на самую низшую степень внешнего благообразия. По смыслу сейчас приведенной мною цитаты, надобно полагать, что наши древние иконописцы в красоте женской видели признак рабства и покорности мужской силе, которую ознаменовали они себе бородой. Женщина, сколь прекрасна ни была она, должна была, по этому наивному воззрению, завидовать красоте мужчины, сожалеть и оплакивать свою судьбу, что по самой природе своей лишена она лучшего на земле украшения – бороды. Как ни странны такие понятия, но действительно надобно войти в них, чтоб по достоинству оценить все те мелочные подробности, с какими описывается в подлинниках борода. Надобно было войти во вкус этих наивных эстетических представлений, чтоб серьёзно постановить целью искусства изображать бороду, то космачками, с тремя или пятью, то разсохату, тупую, в наусии раздвоенную и проч. Для наглядности предлагается здесь снимок (рис. 41) с миниатюры из лицевого подлинника графа Строганова, начала ХVII в.; в 4-ку. постановленны четверо святых,

41. Из подлинника XVII в.

под 4, 5, 6 и 7 числами декабря, отличаются особенностями в своих бородах. По-другому, сборному подлиннику графа Строганова так описываются бороды этих типов.

Под 4 ч. Иоанн Дамаскин. «Брада аки Евфимиева». А о бороде Евфимия Великого под 20 числом января сказано: «брада подоле Власиевы, проста, на конце подвоилась».

Под 5 ч. Савва Освященный, «Брада меньши Власиевы, распахнулась на оба плеча».

Под 6 ч. Николай Чудотворец. «Брада невеличка, кучевата».

Под 7 ч. Амвросий Медиоланский. «Брада аки Василия Кесарийского, покороче». Иконописное подобие Василия Великого приведено уже выше.

По исследованию г. Сахарова о русском иконописании (кн. 1, Спб. 1849 г.), привожу следующие характеристики бороды:

В типе св. воина:

1. Борода невелика (Тертий, Маврикий, Иисус Навин).

2. Бороду имея едва сущу (Нестор).

3. Браду мало знать (Гордий).

4. Брада невелика, разделена на две малыя космачки (Иуст).

5. Брада невелика, доле Флоровы (Феодор, Тирон, Евстафий, Марин, Ипполит).

6. Брада проста, доле Николины (Арева, Савва).

7. Брада средняя, аки Козьмина (Терентий, Леонтий, Иоанн Воин).

8. Брада меньше Иоанна Богослова, на конце проста (Артемий, Акиндин, Андрей Стратилат).

9. Брада не велика, мало терховата, космачками (Феодор Стратилат).

10. Брада не велика, аки Никитина (Иисус Навин).

11. Брада не велика, кругловата, курчевата (Лонгин Сотник).

12. Брада долга, кругловата, курчевата (Назарий).

13. Брада разсоховата, с космачками, аки апостола Павла (Мелетий).

В типе св. князя:

1. Брада не велика, аки Козьмина, и ус знать (Борис, Роман Олегович).

2. Брада с проседью (Михаил Черниговский, Роман Владимирович).

3. Брада с проседью, долга (Вячеслав Богемский).

4. Брада пошире и подоле Василия Великого (Всеволод Псковский, Василий Всеволодович).

5. Брада надседа изчерна, не велика, кругла (Георгий Смоленский).

6. Брада седа, тупая, меньше Власиевы (Даниил Московский, Глеб Андреевич).

7. Брада раздвоилась, седа, поуже Власиевы (Константин Муромский, Довмонт Псковский).

8. Брада курчевата, седа (Петр Муромский).

9. Брада седа, сохаста, космачки малы, густа, ус велик (Владимир Великий, Константин Всеволодович).

10. Брада надседа, невелика, с космачками (Андрей Боголюбский).

Из этого перечня читатель ясно видит, как хорошо русский подлинник умел применить византийское учение о подобии к своим национальным типам.

Впрочем, ни в св. воине, ни в князе строгая красота бороды не является в таком величии, как в типе отшельника. Удаление от мира и соблазнов его должно было в циническом типе отшельника обозначаться такой красотой, которая в наибольшей мере противополагается женоподобному безбородию. Потому на полном просторе отшельнического сурового жития, чуждого всяких суетных прикрас, борода разрастается до самых громадных размеров; как бы то ни было, только именно некоторым из отшельников, как бы в награду за их геройский аскетизм, подлинник дает бороды чрезмерной величины. Например, в греческом подлиннике:

Св. Евфимий: стар, сед, борода до лядвий.

Павел Фивейский: стар, борода доходит до половины туловища.

Петр Афонский: старик, совсем голый; борода до колен.

Давид Солунский: стар, длинные волосы; борода до самых ног.

Св. Онуфрий: старик, совсем голый, длинные волосы; борода доходит до самых ног.

Именно только этими одними характеристиками, основанными на бороде, обозначаются в греческом подлиннике отшельники, как и многие другие священные типы, о чем было упомянуто выше.

Эти греческие характеристики дополним русскими, по моему подлиннику:

Св. Евфимий: сед, плешив, борода доле Власиевы, на конце раздвоилась.

Павел Фивеиский: сед, плешив, брада доле Власиевы, руце молебны у сердца; ризы по колени... руце до локтей голы.

Онуфрий Великий и Петр Афонский изображаются вместе. Онуфрий сед, брада долга до глезн, около пояса листвие, руце у сердца молебны; а Петр наг, сед, брада мало не до пояса; листвие же; а зрит на Онуфрия: по всему телу космы; власы на главе у обоих по плечам велики.

Давид Солунский: сед, брадою аки Власий; седит на древе посреди ветвий; древо широко, коренасто; ризы преподобническия... около его на древе птички.

К этому присоединю, по моему же подлиннику, характеристику Макария Египетского, о котором в греческом подлиннике сказано только: «годами очень стар».

Макарий Египтянин: сед, наг, весь в власех, руце согбени у сердца, брада седа до земли, власа на главе по плечам, аки у пророка Илии.

42. а) Из Годуновской Псалтыри. б) Из Углицкой Псалтыри.

Прилагаемое здесь изображение (рис. 42) отшельника с бородой по пятки взято из Годуновской Псалтыри, рук. 1600 г., в библ. Московской Духовной Академии, что в Троицкой Лавре; № 74. Это изображение при Псалме 91-м соответствует стиху: «Праведник яко финикс процветет». В Углицкой рукописи Псалтыри 1485 г. изображенный на миниатюре отшельник в подписи назван Онуфрием.

Художественный стиль всегда соответствует литературе. Так и здесь. Высшее развитие иконописной красоты в аскетическом идеале вполне объясняется господствовавшим на Востоке вкусом к аскетическому чтению. Патерики синайский и скитский, проникнутые самой восторженной поэзией отшельнической жизни, были любимым чтением наших предков от XI века и даже до ХVII включительно. История о Варлааме и Иоасафе-царевиче, вся основанная на идеализации пустынножительства, пользовалась в древней Руси такой популярностью, что даже отразилась в народной поэзии стихами об Асафе-царевиче и о похвале пустыни. Эти аскетические книги, отрывками внесенные в прологи, имели громадное влияние на древнерусскую литературу. В ежедневном чтении пролога они заучивались наизусть и нечувствительно входили в воззрения и убеждения наших грамотных предков и отражались в практической их деятельности учреждением и распространением пустынножительства в безлюдных захолустьях русской земли.

III.

Нет надобности распространяться о том, что в народе, независимо от иконописи и литературы, на основе более свежих и живых воззрений на природу, господствовали другие идеалы красоты, более радостной и цветущей, которую так нежно умеет лелеять народная песня. Пользуясь русской народной поэзией, можно составить очень лестную, для безыскуственного эстетического вкуса, характеристику чисто народной русской красоты, к которой приближал русский человек свои идеальные типы. Надрывающий сердце плач невесты в свадебных песнях, оплакивающих девичью красоту, лучше всяких доказательств заявляет о глубоком сочувствии народной поэзии к цветущей красоте юного возраста. Кому случалось слышать этот безотрадный поэтический вопль юной природы, навеки расстающейся со своей красотой и свежестью, тот, наверно, согласится, что народная поэзия в своих идеалах не руководствовалась понятиями о рабском подчинении цветущей красоты деспотической бороде. Русская народная эстетика даже выработала некоторые художественные символы, согласно с эпическими формами безыскусственной поэзии, как, например, русая девичья коса – символ цветущей, роскошной красоты, а в художественном образе молодецких кудрей, которые со радости вьются, с печали секутся, очевидно эстетическое стремление дать внешней форме внутреннее, более глубокое значение.

Но наша древняя живопись была чужда этих свежих народных воззрений. Она остерегалась соблазна, руководясь своими суровыми преданиями. Однако, исследователь русской старины был бы несправедлив и к древнерусской иконописи, и к русской народности, если бы стал утверждать, что эстетические начала той и другой никогда не находили для себя примирительной среды. Правда, что иконопись оттолкнула от себя мнимые соблазны свежей, цветущей красоты народных идеалов, но в типах зрелых и мужественных все же нашла она себе полное сочувствие в народе и даже стала национальна, благодаря той же характеристической особенности, которой посвящена наша статья.

Борода, занимающая такое важное место в греческом и русских подлинниках, стала, вместе с тем, символом русской народности, русской старины и предания. Ненависть к латинству, ведущая свое начало в нашей литературе даже с XI века, и потом, впоследствии, ближайшее знакомство и столкновение наших предков с западными народами в XV и особенно в XVI веке способствовали русскому человеку к составлению понятия о том, что борода, как признак отчуждения от латинства, есть существеный признак всякого православного, и что бритье бороды – дело неправославное, еретическая выдумка на соблазн и растление добрых нравов. «О велие зло!» сказано в том же слове о брадобритии, откуда взята уже была иною одна цитата: «О велие зло! человецы, созданнии по образу Божию, измениша доброту здания его, и зрак свой мужеский обругаша, уподобляющеся женам блудовидным, ради угождения скверного, или паче рещи – подобящеся безловесным некиим, яко скотом или псом и подобным им: тии убо усы простерты имут, брад же не имут. Тако и человецы младоумныи, или паче свойственнее рещи, безумнии, изменивше образ мужа богозданный, бывающе псообразни, усы простирающе»264.

Уже в XV веке русская земля заметно помутилась иностранными обычаями. В XVI веке чужеземные нововведения до того уже были сильны, что Стоглав энергически восстает против них, призывая православный народ к соблюдению своих родных, благочестивых обычаев, которые начинает вытеснять богомерзкая новизна. Вопрос был решен так круто, что благочестивому человеку не оставалось никакого сомнения в выборе между родной стариной и чуждыми нововведениями. Все новое и чужое запечатлено клеймом проклятия и вечной гибели; все же свое, родное, испокон веку идущее по старине и преданию, свято и спасительно. Это религиозно-национальное воззрение было применено и к костюму. Возбраняя православным носить мухаммеданские тафьи, Стоглав, в гл. 39-й, присовокупляет: «За неже чюже есть православным таковая носити, безбожного Бахмета предание. О таковых бо священныя правила возбраняют; и не подобает православным поганских обычаев вводити. От священных правил: в коейждо убо, рече, стран законы и отчина, а не преходят друг ко друзей, но своего обычая каяждо закон держит. Мы же, православнии, закон истинный от Бога приимше, разных стран беззаконии осквернихомся, обычая злого от них приимше: тем же от тех стран томимы есмы». Нововведения, хлынувшие на Русь, не могли не зацепить такой видной принадлежности русского костюма, как борода, которую столько холили и лелеяли наши иконописные предания. Бритье бороды разом нарушало и православные предания, и народный обычай. По понятиям не только XVI века, но и ХVII, русский человек, сбривший себе бороду, становился не только неправославным, но и не русским. Древняя Русь не имела эстетических воззрений, отрешенных от начала религиозного и жизненного, практического; потому эстетическую симпатию к бороде она объясняла себе только преданностью к православию и народности. В наше время смотрят на эстетические факты средних времен (которые у нас тянулись вплоть до Петра Великого) несколько шире и, конечно, гораздо основательнее и глубже. Потому 40-я глава Стоглава о стрижении брады, без всякого сомнения, имеет в настоящее время гораздо больше смысла в истории художественных идей древней Руси, нежели в каком бы то ни было другом отношении. «Также священные правила (говорит Стоглав в этой 40-й гл.) православным христианом всем возбраняют, ни брити брад и усов, ни постригати. Таковая бо несть православных, но латынская и еретическая предания, греческого царя Константина Ковалина. И о сем апостольская и отеческая правила вельми запрещают и отрицают. Правило святых апостол сице глаголет: аще кто браду бреет, и преставится тако, не достоит над ним служити, ни сорокоустия по нем пети, на просвиры, ни свещи по нем в церковь не приносити; с неверными да причтется: от еретик бо се навыкоша. О том же правило 11 шестого собора, иже в Трулле Полатнем, о стризании брад: что же о пострижении брады, не писано ли есть в законе: не постригайте брад ваших? себо женам лепо, мужем же не подобно. Создавый Бог судил есть, Моисеови бо рече: постригало да не взыдет на браду вашу; себо мерзость есть Господеви; ибо от Константина царя Ковалина еретика се узаконено есть; на том бо все знают, яко еретическия слуги, иже суть брады им постризаны. Вы же се творяще, человеческого ради угодия, противящеся закону Божию, ненавидими будете от Бога, создавшого нас по образу своему...» и проч.

Эта глава впоследствии была внесена в вышеупомянутое слово о брадобритии, вместе с другими обличениями, приписываемыми Максиму Греку, патриарху Филарету и друг. В осмеяние брадобрития были пущены в ход разные басни, например, о козле, который сам лишил себя жизни, когда был он поруган обрезанием бороды, или о дивьем воле, который, когда зацепит хвостом за дерево либо за камень, станет недвижим, жалея потерять даже один волосок из своего хвоста; а туземцы, застав его, отсекают и весь хвост: «и сей бо разум имать власы беречи, наипаче безумных брадобрийцев армен и прочих подобных им»265.

Кроме того, в том же слове о брадобритии, святость хранения древних обычаев подтверждается национальными святыми: «Еллин убо сие и иных нехристианских народов гнусное дело, яко показуется от повести о святых новоявленных мученицех Антонии и Иоанне, и Евстафии, самобратиях: тии бо по принятии святого крещения пострадаша в Вильне за брадобритие и ношение тафей от нехристианского еще литовского князя Олгерда».

Другое слово о брадобритии в сборном подлиннике графа С. Г. Строганова оканчивается следующим энергическим воззванием очень любопытным для истории иконописи: «Взирайте часто на икону страшного второго Христова пришествия, и видите праведныя в десней стране Христа стоящи, все имущи брады; на шуей же стоящии бесермены и еретики, люторы и поляки и иныя подобныя им брадобритенники, точию имущия едины усы, яко имут котки и псы. Внемлите, кому подобны себе творите, и в коей части написуетеся! Ниже бо есть мужие, ниже жены, яко глаголет мудрый Зонара: в естество убо мужа создавшу Богу человека тии во ино естество чюжеродное себе самыя претворяют... иже творят грех смертный, образ мужеский тляще. Ниже сих ради всех не подобает вам православным сущим, отнюдь приимати еретического сего и злодейского знамения, но паче гнушатися им лепо, и удалятися от него, яко от некия мерзости».

Итак, филиппики эти против брадобрития, помещаемые в русских подлинниках, как было уже замечено, достаточно подтверждают нашу мысль о высоком значении бороды в византийской и древнерусской живописи. Согласно убеждениям наивного века, художественная характеристика получила характер религиозный и нравственный, и усвоена была русской народности, в противоположность чужеземному еретичеству. Тем необходимее казались эти раскольничьи выходки против бороды, что самая живопись русская в XVI и особенно в ХVII веке, под влиянием западным, стала погрешать в отношении этой заветной художественно-религиозной национальной характеристики. Так, в той же лицевой рукописной Библии графа Уварова, отличающейся, как показано выше, признаками глубокой древности иконописного предания, встречаются уже и странные нововведения западные. Самое резкое и очень важное для предмета нашей статьи – это изображение Каина и Авеля, не только в польских костюмах, но даже с усами и без бород, как это можно видеть в приложенном выше рисунке с этой миниатюры. Правда, что вислоухие (и по живописному представлению, и по эпитету народной поэзии) татары, как народ неправославный, равно и всякая другая нехристь, в миниатюрах XVI и даже XVIII века, согласно раскольничьему учению русского подлинника, представляются безбородыми, даже безбородие чертей, кроме, вышеприведенного основания, может быть объяснено и позднейшими русскими толкованиями; но все же наплыв западного влияния на русскую живопись в XVII веке был так силен, что византийски-русская борода не могла уже сохранить своей заветной неприкосновенности в произведениях русских мастеров XVII века.

Этим то святотатственным нарушением живописного предания о бороде объясняется настоятельная необходимость помещения, в позднейших русских подлинниках, вышеприведенных статей о брадобритии. Это, можно сказать, последний предсмертный крик веками возлелеянного брадолюбия. В этом крике слышится уже ожесточение раскола, неспособного ни к каким художественным воззрениям и с тупым упрямством поклоняющегося бороде, будто какому идолу.

Таков был печальный исход художественной истории бороды в древней Руси. Эта характеристическая особенность художественного типа, которой мы думали восполнить эстетический идеал, мастерски начертанный Винкельманом по памятникам античной скульптуры, стала бессмысленным знамением всякого нравственного коснения и раскола. Все же, несмотря на всю тупость раскольничьего бородолюбия, нельзя не заметить одной, некоторым образом, трогательной черты, впрочем, в смешном факте о выкупе права на ношение бороды и о получении на это право медали. Почему бы то ни было, хотя бы ради тупого, бессмысленного пристрастия к старине и народности, все-таки русский человек дорожил своим иконописным знамением, готов был датъ за него выкуп и подвергаться насмешкам современников, во имя какой-то смутно мерцавшей идеи, получившей для себя самое ограниченное, странное выражение в наивном символе бороды. Сверх того, замечательно уже и то обстоятельство, что в эпоху Петра Великого народная практическая эстетика заявила оппозицию против реформы по преимуществу бородою.

Впрочем, византийское упорство бороды встретило себе в Руси Петровской точно такое же упорство брадобрития. То же коснение, та же обрядность, только направленная в противоположную сторону, даже то же самое возведение на высокую степень долга и обязанности, только не византийской и древнерусской бороды, а западного брадобрития. Потому-то выкуп бороды ставил в смешное положение не только выкупавших, но и продававших это право.

Смешно было бы в наше время доказывать, что бритое лицо мужчины, особенно черноволосого или пожилого, так же неизящно, как в скульптуре был бы безобразен фрак. Но теперь потеряв свое древнее значение, артистическое и религиозно-национальное, борода получила новое, может быть, столь же важное. Она стала гранью между народными сословиями, отделивши духовенство от людей светских, мужика от барина, земледельца от солдата. Но, без всякого сомнения, рано или поздно, сближение доселе еще разрозненных сословий и более искреннее обращение к народности, освобожденное от всякой раскольнической и Петровской исключительности, дадут более разумное и степенное значение иконописному подобию древней Руси.

* * *

Примечания

См. мою статью о русской живописи XVI века.

См. снимки с миниатюр этой Псалтыри г. Стрелкова у Трамонина в «Достопам. Москвы». 1845.

См. выше статьи о русских подлинниках.

По позднейшему переводу в сборном подлиннике графа Строганова.

По сборному подлиннику графа Строганова.

По тому же упомянутому выше сборному подлиннику графа Строганова.

Из азбуковника под Дивьим волом. См. мою статью в «Архиве» Калачова, кн. 1, 1850, стр. 19.