Законоучительство о. Иоанна

В 1857 году о. Иоанну было предложено законоучительство в Кронштадтском городском училище (с 1862 года и в гимназии). Он принял предложение с радостью, и это понятно. Где, как не в школе, священник с большим успехом может совершить свое дело «претворения душ эгоистических во всескорбящие».

Здесь, среди детей, о. Иоанн должен был чувствовать себя в мире особенно желанном и близком его детски-чистой душе. Мы видели, как о. Иоанн любит цветы. Давно сделано наблюдение, что кто любит цветы, любит и детей. Едва ли это наблюдение случайное. Любовь к цветам, настоящая любовь, заботливая, трогательная, нежная, почти молитвенная, говорит о сердце с сильно развитым тяготением к чистому, нетронутому, невинному. Дети в семье – это то же, что белые ландыши в природе. Это остатки первобытного рая, последние следы погибшей непорочности, чистое и красивое среди грязного и часто безобразного. Но цветы – это только символ красоты.

Детская душа – живая Божья красота. Как же после этого мог о. Иоанн не любить детей?! В школу о. Иоанн, по собственным его словам, вступил как делатель в питомник душ. Мы непроизвольно начали главу сравнением любви к детям с любовью к цветам. Это собственное сравнение о. Иоанна.

«Как приятно садовнику или любителю комнатных растений видеть, что их растения хорошо растут, зеленеют и дают цветы или плоды и вознаграждают их труды. Как они удваивают тогда свое усердие в ухаживании за ними. И землю ежегодно под ними переменяют, если это комнатные растения, и поливают тщательно и во время, а сухие веточки или пожелтевшие листочки обрывают, чтобы они и места не занимали на стебле растения, и не безобразили его собою, да и соков его напрасно в себя не тянули. Зато и посмотреть мило на эти растения! Цветочки-то какие, например, у олеандры, у розы, – нашей русской и китайской, – глядишь не наглядишься и скажешь: дивен Ты, Создатель наш, не только в человеке, в Твоем образе и подобии, но и в растениях бездушных, и в цветочках древесных.

Впрочем, что нам много говорить о растениях и цветах? Они все-таки дерево, сено, как ни хороши. А вот вы, детки, наши растения или лучше – Божьи бесценные. Вы – наши цветы. То, что сказано о них, надо приложить и к вам».

И как любовно ухаживал за своими Христовыми цветами воспитанный во Христе «вертоградарь». Воспитывать души – такова была задача, которую поставил себе новый законоучитель. Его взгляды на преподавание в это время были довольно определённые. Он заявлял не раз, что задача каждого преподавателя дать ученикам определённый, неисчезающий прочный фонд, на котором он сам будет строить впоследствии прочное здание разумного жизнепонимания.

Не количество, а прочность усвоенного важна. О. Иоанн намечает и то, где и как, какими средствами приобретается эта прочность. Средство это – ассимилировать знание с душей, слить со всем ее прежним духовным содержанием так, чтобы знание срастворилось, вошло как новый, постоянный элемент духа, – преподавать только то, что может быть усвоено, переработано душей, умом и сердцем, а не памятью.

«Душа человеческая по природе проста – пишет он; и все простое легко усвояет себе, обращает в свою жизнь и сущность, а все хитросплетенное отталкивает от себя, как несвойственное ее природе, как бесполезный сор. Мы все учились. Что же осталось в нашей душе из всех наук? Что врезалось неизгладимо в сердце и памяти? Не с детскою ли простотой преподанные истины? Не сором ли оказалось все, что было преподано искусственно, безжизненно? Не напрасно ли потрачено время на слишком мудрые уроки? Так, это всякий из нас испытал на себе. Значит, тем осязательнее всякий должен убедиться в необходимости простого преподавания, особенно малым детям... Не в том сила, чтобы преподать много, а в том, чтобы преподать немногое, но существенно нужное для ученика в его положении».

Этот взгляд уже ручается за то, что уроки нового учителя будут педагогически разумны. Но о. Иоанн не был просто преподавателем, он хорошо сознавал отличие законоучителя от преподавателя. Все, что нужно от преподавателя, нужно законоучителю, но здесь нужен еще большой существенный придаток, нужно многое, без чего может обойтись вообще учитель.

«Закон Божий не есть предмет преподавания» – вот основное положение законоучительства о. Иоанна. Я не знаю законоучителя, который бы в такой мере, как о. Иоанн, усвоил святое правило, данное в прекрасной книге «Ученье и учитель».

«Ты преподаешь детям Закон Божий!.. Больше всего берегись делать из Евангелия учебную книгу; это грех. Это значит: в ребёнке обесценивать для человека книгу, которая должна быть для него сокровищем и руководством целой жизни. Страшно должно быть для совести разбивать слово жизни на бездушные кусочки и делать из них мучительные вопросы для детей. Приступать с речами о Евангельских словах к детям и вызывать у них ответы – для этого потребна душа, чуткая к ощущениям детской души, но когда приступают к делу с одной механикой программных вопросов и ставят цифирные отметки за ответ на вопросы, иногда неловкие и непонятые ребенком, вызывая волнение и слезы, – грех принимают себе на душу экзаменаторы, и можно сказать о них: не ведают, что творят с душою ребенка.

«Есть какое-то лицемерное обольщение в школьном деле, когда Закон Божий и соединенное с ним внушение начал нравственности составляет лишь один из предметов учебной программы. Как будто нечего больше желать и требовать для нравственной цели, как иметь наличность той или другой цифровой отметки за ответы в предмете, называемом Законом Божиим. Есть в школе законоучитель, есть программа, есть балл, показатель знания – е sempre bene. Результаты такой постановки учения поистине чудовищные. Есть учебники, в коих по пунктам означено, что требуется для спасения души человека, и экзаменатор сбавляет цифру балла тому, кто не может припомнить всех пунктов... Где тут разум? Где нравственность? Где, наконец, и прежде всего – вера, о коей мы лицемерно заботимся?».

И о. Иоанн учит Закону Божию, Евангельскому закону, а не текстам, хотя и больше всего ценит подлинный Евангельский текст; у него на уроках изучается история Царства Божия на земле, а не история царей Израильских. Он призван просветить сердце и больше всего заботится о том, чтобы правда Евангелия была усвоена сердцем учеников.

«При образовании юношества о чем надо больше всего стараться? О том, чтобы стяжать ему просвещённые очеса сердца. Не замечаете ли, что сердце наше – первый деятель в нашей жизни, и во всех почти познаниях наших зрение сердцем известных истин (идея) предшествует умственному познанию. Бывает так при познаниях: сердце видит разом, нераздельно, мгновенно; потом этот единичный акт зрения сердечного передается уму, и в уме разлагается на части, являются отделы: предыдущее, последующее; зрение сердца в уме получает анализ свой. Идея принадлежит сердцу, а не уму – внутреннему человеку, а не внешнему. Поэтому весьма важное дело – просвещённые очеса сердца при всех познаниях, но особенно при познании истин веры и правил нравственности».

Правда, батюшка задавал и уроки, но никогда не придавал значения спрашиванию. Баллы и уроки отходят у него на задний план. Его урок проходит так. «О. Иоанн, читаем у одного бывшего ученика о. Иоанна, на своих уроках спрашивал обыкновенно сначала тех, кто сам заявлял свое желание отвечать урок, и надо было видеть, с каким усердием и выразительностью старались отвечать ему эти «вызывающиеся». За такие ответы батюшка ставил высший балл: «пять с плюсом», и, бывало, чувствуешь себя вполне удовлетворенным и как бы духовно преобразившимся, заслужив эту отметку, сопровождавшую милостивое слово батюшки: «Спасибо тебе, доброе чадо!»

Потом спрашивал остальных, но только 2–3–5 минут. Вторая половина посвящалась объяснению – пересказу Евангелия, чтению Св. Писания и жития святых или объяснению катехизиса.

Он говорил о том, чем жил. Евангелие – это живой завет Христа. Дети не могут не слушать со святым вниманием слов Христа. Их душа ещё слишком близка, слишком родственна «небесным звукам», чтобы быть к ним холодной. Если дети могут не слушать «Закона Божия», то только потому, что он преподается так же, как и всякий предмет, т. е. с легкой сдержанной скукой или с холодной добросовестностью. Такое преподавание «убивает Евангелие», заставляет учеников видеть в словах этой книги «слова, которые нужно выучить», а при этих условиях, конечно, дело погибло.

О. Иоанн не мог так читать. Он передавал слова Христа. именно как завещание учителя-Бога. Его голос, лицо – все говорило как дороги, как святы, как нужны для жизни эти заветы, и дети слушали и «слагали слова в сердце своем».

У о. Иоанна не было неспособных, его беседы запоминались навсегда и почти одинаково сильными и слабыми. Были такие, которые не сразу умели передать содержание бесед о. Иоанна, но не было таких, которые не принимали в свою душу этого содержания. Все внимание батюшки направлено было не столько на то, чтобы заставить запомнить, сколько чтобы пленить в послушание христианским заветам души детей, наполнить их теми святыми образами, какими была полна его душа. Этого он и старался достигнуть чтением Писания и Библии.

Эти чтения, рассказывает один ученик о. Иоанна, настолько нас заинтересовали и занимали, что мы просили обыкновенно книги эти с собой на дом. И о. Иоанн всегда приносил с собой на запас много отдельных житий, которые сейчас же расхватывались. Мальчик бережно прятал такую книжку в ранец, а вечером, выучив свои уроки, он собирал своих домашних и читал им ее вслух.

– Батюшка! я прочел житие св. мученицы Параскевы, говорит через день – два мальчик, дайте мне теперь другую книжку!

И брали, и читали не за страх, а по любви и к батюшке, и к тому, чему он учил. А читая, переделывались, и душа их действительно складывалась по образцу людей сильных и духом, и верой.

«Я – пишет, тот же свидетель – глубоко убеждён, что многие из учеников вносили свою добрую религиозность, воспитанную в них на уроках о. Иоанна, даже домой и несомненно должны были влиять на своих меньших, по крайней мере, братьев или сестер. Я лично, например, мог бы засвидетельствовать, что моя тетка, лютеранка по происхождению, совершенно независимо даже от меня, слушая только постоянно мои рассказы о батюшке, его уроках и беседах, заметно становилась все более религиозной, и мои маленькие сестры и брат воспитывались впоследствии ею совершенно иначе, чем я, семь-восемь лет тому назад: их она выучила молиться в самом раннем возрасте, постоянно твердя им о Боге и о том, что нужно Его бояться».

Тем более, конечно, воздействовали беседы о. Иоанна на самих учеников. Его проповеди и назидания, отмеченные именно душевностью тона, какой-то особенной сердечностью, непосредственным духовным единением его со своими слушателями, «при его замечательно выразительном, отчетливом и чуждом всякой сухости чтении, глубоко западали в душу детей и умиляли так же, как и теперь они умиляют толпы народа, привлекаемого к почтенному иерею желанием получить от него благословение, назидание или поучение».

Конечно, ученики пользовались добротой о. Иоанна и иногда манкировали: не учили уроков, но от этого дело страдало мало. Все усвоялось во время самых уроков; кроме того, к экзамену готовились все, да и за год опущения были не часты. «Батюшка почти никогда – читаем все у того же В–на, не ставил нам дурных отметок, и иметь даже «три» по Закону Божию у нас считалось большим стыдом и позором; тем не менее, не знавшие его урока боялись или, вернее, как-то стыдились его, несмотря даже на то, что ни у одного учителя не было так легко «отделаться», под предлогом вчерашней или сегодняшней болезни, да и вообще о каких-либо дисциплинарных взысканиях, произведенных по его инициативе, мы положительно никогда не слыхали.

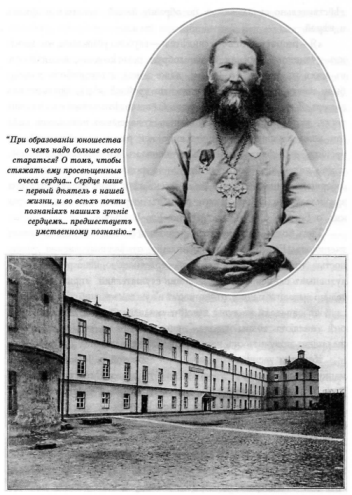

Кронштадтская гимназия, где о. Иоанн был законоучителем 25 лет.

Но, повторяю, его боялись в этом случае, и старались лучше уйти как-нибудь с урока, чем заявить ему прямо в лицо о своих «уважительных причинах» незнания заданного урока. Один из моих товарищей на выпускном уже экзамене, благодаря разным случайным препятствиям для надлежащей подготовки, ответил очень дурно по своим билетам; о. Иоанн настоял все-таки на том, чтобы ему было поставлено «четыре», ввиду его прилежания и успешности в течение гимназического курса. Однако, тому прошло уже несколько лет, а товарищ мой и теперь бы с трудом решился показаться на глаза своему доброму защитнику; по крайней мере, вплоть до отъезда своего из Кронштадта он избегал встречи с батюшкой, находя, что он «положительно обесславил последнего перед всеми присутствующими своим дурным ответом и не оправдал его доверия».

Конечно, не все и всегда шло гладко. Были в жизни детей и грехи, и падения. О. Иоанн следил за этими падениями и приходил на помощь, когда она была нужна. «Я, пишет уже указанный ученик, – поступил в первый класс гимназии в 1887 г. О. Иоанн преподавал Закон Божий во всех восьми классах. Таким образом, я сразу из дому очутился на школьной скамье под его религиозным влиянием. Нужно заметить, что дома, в силу особо сложившихся условий моего воспитания, я рос до поступления в гимназию почти совсем без понимания элементарных основ православной веры: в церковь не ходил, молитв никогда не читал, хотя знал их, готовясь к приёмному экзамену в гимназию, наконец не имел самого простого детского страха к имени Божьему.

И вот, один случай на уроке у о. Иоанна в первом же классе сразу устремил мою детскую голову к познанию, хотя смутному еще, имени Бога и страха к Нему. Как сейчас помню, входит батюшка к нам в класс; мы (до 50 мальчиков), по обыкновению, подошли один за другим к его руке и, получив от него благословение, встали затем на молитву, после которой начался урок. Как всегда, батюшка спросил сначала урок у некоторых из тех учеников, которые сами вызывались отвечать; потом он начал сам вызывать не по классному журналу. Батюшка подходил прямо к известному ученику и спрашивал его урок. Подошел он, наконец, к моему соседу. Когда последний стал отвечать, то о. Иоанн, встав рядом с ним у парты, очутился ко мне почти совсем спиною. Воспользовавшись этим, я занялся со вторым своим соседом болтовней и, затем увлекшись, допустил шалость грубо неприличную и безнравственную, хотя по правде я плохо сознавал, что делаю. В это время слышу голос батюшки: «Поди-ка сюда, И... Понимая, очень смутно, правда, значение своей шалости, я ни жив, ни мертв поднимаюсь с места и иду вслед за батюшкой мимо всех парт к кафедре. Здесь он тихим ласковым голосом стал расспрашивать меня, что такое я делаю, и кто меня научил. Я сказал, что меня научили этому уличные мальчики.

Тогда батюшка, смотря на меня своим долгим, пытливым взором, пока у меня, наконец, невольно не выступили слезы на глазах, спросил у меня приблизительно так:

– А ты Бога не боишься?.. Тебе разве не страшно, что Он тебя накажет за твои шалости на уроках Его закона?.. Смотри же, больше не шали, а то, ведь, Он все видит.

Я смотрел упорно вниз, молчал и, наконец, стал всхлипывать, прося у батюшки прощения. В это время раздался звонок, и урок должен был кончиться. Все встали на молитву, и батюшка велел мне прочесть сначала молитву Господню и «Пресвятая Троице», а затем «Благодарим Тебе, Создателю – (читаемую обыкновенно дежурным в классе). После молитвы он погладил меня по голове и, наказывая еще раз никогда больше не шалить, благословил меня и вышел из класса, окруженный всеми моими товарищами, снова подошедшими к нему под благословение». «Этот случай, заканчивает свидетель, сразу сделал из меня (да, может быть, и не из меня одного) мальчика, начавшего детским разумом и душою веровать в Бога и бояться Его имени. Вообще, я немало помню примеров того, как путем краткого, обыкновенно, часто резкого, отрывистого, но всегда душевного назидания о. Иоанн умел коснуться самой живой струны в духовно-неразвитом и нередко уже испорченном молодом организме и исцелить последней, уврачевав в нем ту или другую нравственную ранку».

По-видимому, батюшка сказал то, что сказал бы на его месте всякий, но вот обыденный случай запомнился навсегда и более, чем запомнился. Что же тут вызывает нравственную перемену?

Такой переворот произвел голос о. Иоанна; та жалость, которая звенела в его голосе, отразилась в его глазах и передавалась детям вместе с этим ласковым прикосновением руки «батюшки».

Были случаи, когда о. Иоанн был даже резок: «В пятом классе у нас был некто М., юноша лет 16, крайне ленивый и испорченный. Мы учили катехизис. На одном из уроков, посвященном, по поводу первого члена Символа веры, определению Бога, как Духа, вдруг среди урока М. встает со своего места и резко заявляет батюшке о том, что он отказывается признать это определение. В классе воцарилась гробовая тишина.

– Безбожник! Изувер! – отрезал вдруг о. Иоанн, пронизывая М. своим резким и упорным взглядом: – а ты не боишься, что Господь лишит тебя языка за твое юродство? Кто произвел тебя на свет?

– Отец с матерью, – отвечал глухим голосом М.

– А кто произвёл самый свет? Кто создал все видимое и невидимое?

М. молчал.

– Молитесь, дети, – обратился тогда батюшка ко всему классу, – молитесь со всем усердием и верою!

По окончании урока М. был позван к батюшке в учительскую. О чем говорил он с М. с глазу глаз, мы не знаем, но М. вышел взволнованным и навсегда новым».

Кто решится осуждать о. Иоанна за эти минуты? Они были так редки и, смеем думать, так нужны. О. Иоанн, смотревший своими глазами вглубь души, видел что нужно по психологи ребенка в эту минуту. Протест решительный и даже гневный, в одно время, говорил мальчику и о том, как дорога для о. Иоанна та истина, за которую он стоял, и то, как он уверен в истинности своей истины.

Этот порыв должен был вызвать возрождение, подъем, внимание, хотя еще не предрешал его исхода. У другого, не у о. Иоанна он даже вызвал бы исход дурной, потому что, конечно, гнев не исцеляет. У о. Иоанна он вызывал только благой кризис. Минуты, следующие за порывом, когда о. Иоанн так любовно беседует душа к душе с виновным, как духовник и отец, – показывали участнику, из какого источника был гнев, и двигали стронутую с места душу к Богу и правде Его.

Бывали случаи, конечно, когда трудно было сразу одним словом, «хирургией», вылечить душу. Были больные более серьезные. О. Иоанн умел излечить и их. Были случаи, когда совет гимназии делал постановление об увольнении какого-нибудь нетерпимого ученика. Тогда о. Иоанн упрашивал отдать «исключённого раба» на поруки ему. Отдавали, и нужно было видеть, с каким тревожным вниманием ухаживал о. Иоанн за вверенной ему душой. Он следил за ним, как за больным растением, наблюдал за каждым нездоровым движением и выхаживал. Большей частью, конечно, и болезнь оказывалась не достаточно серьезной. Это было или детское упорство, которое не хотело сломиться перед приказом, окриком, угрозой и легко склонялось перед просьбой, ласковым упреком, молитвой.

Бывали, конечно, и случаи действительной порчи, от природы, от дурного воздействия среды, родителей. Здесь было больше труда, но ласка, которая для этих детей – то же, что солнце для растения, всепрощение, – вразумляла душу, еще не сломившуюся совсем, и спасала. Через несколько месяцев бывший «нетерпимый ученик», становился другим, новым.

Много помогала о. Иоанну исповедь. Здесь он беседовал с детской душой в минуты, когда детская душа была всего ближе к Богу, в минуты подъема, когда человек искренно желает освободиться от всякой грязи; о. Иоанн в это время мог наблюдать, где опасность для самих корней души и лечил их, пользуясь всей силой своего влияния и молитвы. В результате он стал действительно духовным отцом своих детей. А раз установились связи в гимназии, они перешли и за пределы ее: ученики о. Иоанна учились у него и вне уроков. Они любили его службу.

«Я помню, – пишет И-ин – с какой готовностью мы посещали особенно думскую церковь, и церковь в «Доме трудолюбия», где он служил чаще, чем в соборе; нередко, впрочем, некоторые из нас, идя утром в гимназию, заходили в собор, где о. Иоанн после утрени молился за тех, кто к нему приезжал за советом или помощью, и мы сами бывали тогда свидетелями того, какая глубокая вера в спасительность батюшкиных молитв перед Господом не только духовно поднимала этих людей, но уврачевала и физические их страдания.

Еще более, конечно, действовал на детей пример необычайной, святой жизни законоучителя. «У нас было немало казенных пансионеров иногородних, которые, по недостатку средств, должны были оставаться вдали от родных, в стенах гимназии, даже по большим праздникам. Этих-то бедняков обыкновенно выручал тот же батюшка, снабжая их на дорогу к родным и обратно. А кому из нас была неизвестна никогда не оскудевающая рука батюшки, которая утерла на своем веку немало слез различным беднякам и сирым?! Еще не имея в своем распоряжении больших средств – в первые годы моего пребывания в гимназии, – он делился со всеми бедняками у себя, в Кронштадте, последним; нередко обманываясь в людях, он, по-видимому, никогда еще не терял в них веры, а напротив, в нас, в учениках своих, возжег яркий светильник этой самой веры, показывая нам ежедневно своим собственным примером обязанность и посильную возможность каждого христианина следовать евангельской заповеди о любви к ближнему. Часто кто-нибудь из нас во время урока просил батюшку рассказать нам о том, у кого он бывает в Петербурге, зачем его туда всегда зовут, и батюшкины рассказы, сопровождаемые простыми назиданиями о необходимости и могуществе молитвы, не только нас живо интересовали, но глубоко умиляли, оставляя добрые следы на нашем миросозерцании. Мы ежедневно могли наблюдать толпу народа, нуждавшуюся в благословении, поучении, совете или помощи от нашего батюшки; его призывали на наших глазах и в барские хоромы, и в убогую лачугу бедняка, и нас живо всегда трогали эти взаимные отношения между добрым пастырем и его паствой, для которой он остается по настоящее время все тем же наставником и духовным отцом, каким был всегда для нас».

Как любили его дети, показал день, когда о. Иоанну пришлось проститься со школой. Школа плакала; так плачут, прощаясь с умирающим отцом. Плакал и о. Иоанн, но дело всероссийское уже не позволяло ему отдаваться «малому», хоть и великому делу воспитания будущих «людей». Начальство простилось с о. Иоанном следующею речью, которая была верной оценкой его трудов и значения его для гимназии.

– «Ваше слово, – говорил директор, – ваш пример были всегда для нас живительным светом, который с такою силою пробуждал нравственную жизнь, вызывал порывы к духовному совершенствованию. Между вами и гимназией легли крепкие духовные связи».

Речь эта, впрочем, была только повторением адреса отцов и матерей воспитанных о. Иоанном детей, поднесённого в день 25-летия учительства. Мы думаем, что этот адрес будет лучшим заключением главы о законоучительстве о. Иоанна, как краткая и искренняя характеристика этого законоучительства.

«Высокочтимый и всеми уважаемый пастырь и наставник Иоанн Ильич! Исполнилось 25 лет ещё нового, особо важного твоего служения государству и обществу, и в частности нам, отцам и матерям, в наших детях, которых ты, как законоучитель Кронштадтской классической гимназии, руководил на пути духовного просвещения.

Не сухую схоластику ты детям преподавал, не мертвую формулу – тексты и изречения – ты им излагал, не заученных только на память уроков ты требовал от них; но на светлых, восприимчивых душах ты сеял семена вечного и животворящего глагола Божия.

Множество детей перешло чрез твою святую школу. Многие твои ученики стоят на различных степенях и званиях на службе Царю и Отечеству; многие из них еще подрастают и готовятся к вступлению на общественное поприще, – и все они, вдохновленные тобою и твоим святым общением с ними, вспоминают твою любовь, наставления, твои уроки, – и все, благословляя тебя, с благоговением вспоминают те незабвенные часы, которые они проводили с тобою.

Ты сам, не замечая того, своею пламенною любовью к Богу и бесконечным милосердием к своим братьям – людям, зажигал своим живым словом в своих учениках светоч истинного Богопознания; а своим святым примером и милосердием наполнял их юные сердца страхом Божиим, верою, упованием на Бога и любовью к Нему и своим братьям.

Не мерилом только таланта и увлекательности речи, как профессора на кафедре, не мерилом постоянного успеха сдачи экзаменов – мы говорим о твоей научной деятельности, –а теми наглядными плодами христианской жизни, нравственности, гражданских доблестей, семейных отношений, которые оказались в твоих учениках в многочисленных примерах.

Да будет наша, отцов и матерей, благодарность, как мирная молитва к Богу за тебя, да изольет Он на тебя от Всесвятого Своего престола столько же духовной радости, сколько ты подал утешения нам в наших детях, в их благонравии и успехах».

Мы и читатели наши прибавят к этому адресу «аминь».