Глава 9. О религиозном методе

§ 1

Каждый религиозный человек должен быть готов к тому, что ему однажды будет предложен вопрос: «Что привело тебя к вере? Какие основания имеет она? Как ты увидел то, что видишь в Боге? И что следует сделать мне, вопрошающему, чтобы увидеть и удостовериться подобно тебе?». В прежние времена эти вопросы предлагались религиозным учителям, жрецам, пророкам и священникам; и они давали ответ в поучениях и проповедях. Тогда большинство людей веровало; и спор шел преимущественно между людьми разных вер. Эти времена прошли. Ныне множество людей совсем разучилось веровать; вопросы эти задаются каждому верующему и каждый верующий должен быть готов к ответу на них. А вопрошают они именно о религиозном методе. (Ответу на этот вопрос посвящено все православное «Добротолюбие»; см. русский перевод Епископа Феофана Затворника. Т.I,II,III,IV,V. Издание Московской Синодальной Типографии. – И.И.).

Слово «метод» взято из греческого языка. «Όδόσ» означает по-гречески путь, в переносном смысле способ, средство; в дательном падеже – «όδω», это слово употребляется для выражения правильного, надлежащего пути («идти верным путем»); в связи с предлогом «μετά», который указывает в данном случае на цель и на сообразность, возникает слово «μεθοδοσ» «путь вслед за чем», в переносном смысле «способ исследования», исследование, наука.

Когда я говорю о «религиозном методе», то я имею в виду не исследование о религии, а религиозное следование человека к Богу. Вопрос, который ставит неверующий, имеет, согласно этому, такой смысл: «где путь, ведущий к Богу? что мне делать, чтобы увидеть Его и уверовать в Него?»... Я имею в виду, следовательно, не научную лабораторию, а жизненное делание, – внутреннее (душевно-духовное), и внешнее (дела и поступки); я разумею не абстрактную систему понятий, суждений и норм, а конкретные духовные усилия живого человека, идущего верно воспринять религиозный Предмет и вступить с ним в единение.

Строго говоря, весь смысл религиозного «научения» состоит именно в указании этого верного пути к Богу. И более того: основной смысл всякого церковного богослужения состоит именно в конкретном осуществлении этого пути, – как верного, церковью обретенного и верующим предлагаемого «метода» к Богу. Богослужение осуществляет этот путь и тем научает ему.

Это означает, что проблема «религиозного метода» имеет для всякой религии основное центральное значение: религиозное учение наставляет людей в методе и человеческая религиозность состоит в осуществлении этого пути. Смысл веры, молитвы, созерцательных медитаций, очистительных обрядов и аскеза, богослужения и таинств, сердечного умиления и покаяния, добрых дел и подвигов – в том, что это есть путь, ведущий к Богу и к единению с Ним: это есть религиозный метод. Нет зрелой религии, которая не учила бы методу. И в то же время мы знаем религию, которая учит только методу и хранит полное догматическое молчание о религиозном Предмете: ибо весь «метод» ее состоит в очистительном уходе от неистинных предметов, содержаний и состояний (Будда); а то, что испытает и узрит очистившаяся душа, она испытает и узрит сама.

И вот, каждый религиозный человек должен быть готов к ответу на вопрос о религиозном методе. Ибо религиозность есть не только «иррациональное» состояние души, о коем человеку «полагается» не знать, немотствовать; и не только духовная заряженность бессознательного, которая возникла «сама собой», «неизвестно как» и не знает своего происхождения и своего пути. Тем более религиозность не есть смутное и наивное пребывание в «настроениях», которые непроизвольно «приходят» и «уходят», слегка «утешают» и «успокаивают», но органически и определяюще не входят в жизнь; – «что-то дают» и ни к чему не обязывают. Настоящая, действительная религиозность никогда не имела такого вида: ни у китайцев, ни у индусов, ни у арабов, ни в христианскую эпоху. Настоящая религиозность всегда была «духовной жаждой», исканием, очистительным деланием, усилием (Добротолюбие), духовным «паломничеством», активным «путешествием»; и, наконец, – целостным и гармоническим воспламенением человеческой души. Отнесение религиозности всецело к «бессознательным», «иррациональным» состояниям верно только для оргиастических «религий» (экстаз), и далее, для позднейших времен, для эпохи отщепившегося рассудка, столь охотно принимаемого людьми за «ум» и «разум». От этой эпохи «просвещения», наблюдаемой в жизни многих народов, остается обычно целый ряд предрассудков, искажающих человеческое представление о религии. Вот некоторые из них: «сознание дает достоверность, тогда как все бессознательное недостоверно»; «ум есть начало активное, а созерцание и чувство пассивны»; «религия не выдерживает света разума и не имеет никаких доказательств»; «религиозность существует для наивных, темных и глупых людей»; «кто дорожит своей верой, тому лучше не думать и не говорить о ней»; «основа религии – слепое доверие к авторитету» и т.д.

Все эти предрассудки свидетельствуют о религиозном упадке и об утрате людьми и народами духовной цельности. В такие эпохи сознание отрывается от бессознательного и от драгоценных духовных источников, объявляет себя самостоятельным «разумом», впадает в мертвую, формальную рассудочность и начинает судить, осуждать и отвергать ту «иррациональную» духовность, которая, в сущности говоря, дает всей человеческой жизни смысл, открывая людям доступ к Богу. Такие эпохи «просвещения» обычно ведут к безбожию и к глубоким духовным кризисам. Тогда на всех верующих ложится обязанность: встать за свою веру, найти ее источники и основания, и рассказать о них неверующим: точно, показательно и научительно.

Все основатели великих религий понимали это призвание свое с самого начала и проповедь их имела не догматический, а «методический» характер: они говорили людям не о том, «что есть в потустороннем мире» и какова связь между «потусторонним» и «посюсторонним», но преимущественно или даже исключительно о том, как человеку прийти к Богу, как узреть Его и как осуществить на земле закон Его совершенства. Великие религии начинали не с метафизики и не с догмата, а с учения о пути (о «методе»). Ибо основоположники их понимали, что один миг автономно-предметного Бого-созерцания важнее и драгоценнее в жизни и в религии каждого человека, чем долгие годы гетерономно-опосредствованного, хотя бы и утонченного умствования о преподанных, но самостоятельно не узренных со-держаниях. Религия есть прежде всего путь к Богу; вслед за тем – единение с Богом и новая жизнь; и лишь в конце концов – учение о Боге (догматическое богословие и космологическая метафизика). Есть богословские трактаты, весьма логично развивающие свое догматическое учение, но совершенно чуждые и пути, и единению; и наоборот, есть книги великого религиозного научения, рассказывающие о пути и ведущие к единению, но не занимающиеся догматикой.

Итак, религия есть прежде всего путь к Богу, а религиозная проповедь есть научение этому пути. Для христианина это должно бы быть ясным и бесспорным, ибо в этом смысл таинственных и дивных слов Христа, сказанных им на Тайной Вечери: «’Εγώ είμι η οδός η καί η αλήθεια καί η ζωή ουδείς έρχεται πρός τόν Πατέρα ει μή δι’εμου» (Κατά Ιωάνην. 14,6). Я есмь путь и истина, и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через меня»... (Ин. 14:6). Христос есть для христианина религиозный путь, ведущий его к истине и обновляющий его жизнь. И если жизнь христианского человечества за два тысячелетия не обновилась, и если христианская истина им утрачена, то он должен вернуться и начать с пути.

Что же есть «религиозный путь» и как надлежит понимать его?

§ 2

С самого начала должны возникнуть сомнения, возможно ли вообще говорить о «методе» в религии, и, тем более, о методе, поддающемся осознанию, описанию и научению? Тот, кто наблюдал религиозную жизнь людей, не мог не заметить целого ряда особенностей ее, затрудняющих всякую «методическую» работу в этой области.

Так, прежде всего, религиозный опыт человека – субъективен и вследствие этого он у каждого из нас своеобразен, а у всех, вместе взятых, многообразен. Возможно ли свести его к какому-нибудь единству, и стоит ли говорить о едином пути, если это единство ненаходимо?

Действительно, религиозный опыт человека несомненно субъективен, своеобразен и многообразен: сколько людей, столько индивидуальных, неповторимых жизненных судеб. Каждый человек имеет на земле свою особую, единственную в своем роде «историю», на основании которой можно было бы сделать его «жизнеописание». И если из этого жизнеописания выделить одну религиозную сторону жизни (ибо у большинства людей религиозность охватывает не всю жизнь, а составляет только «одну сторону» ее), то окажется, что и религиозный опыт имеет у каждого из нас свою индивидуальную историю: он исходил из своеобразной близорукости или даже слепоты и безразличия, он имел свои колебания и сомнения, отвержения и падения, отчаяния и прозрения: каждый из нас по-своему «приобретал» и «утрачивал», религиозно развивался и углублялся, или, наоборот, мельчал и мертвел. Личный религиозный путь у каждого человека – свой. Но мы имеем в виду совсем не личную историю людей, а верный путь к Богу, который был открыт каждому из нас. Этим путем он мог бы идти; этот путь «ждал» и «звал» его; на нем он не знал бы «падений» и «отпадений», «отчаяния и омертвения»; но в действительности он им не шел. Если бы он все время шел этим путем, то его личный жизненный путь был бы нисколько не менее своеобразен, единственен и неповторим; он только не был бы ни извилист, ни блуждающ, ни катастрофичен, ибо он был бы подобен прямой линии, возводящей к Богу.

Надо представить себе все это великое состояние следующим образом.

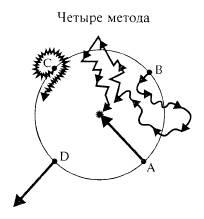

Людей много, но Бог един. Единый Бог, живой и священный «центр мира», помещается как бы в центре круга; множество же людей расположено вокруг него на линии окружности (или, быть может, по линиям многих окружностей). У каждого человека свой, особый пункт на этой линии. Если он осуществляет верный религиозный путь (метод!), то он движется к Богу по прямой линии, т.е. по радиусу, по своему, особому, неповторимому радиусу; ибо он исходит из своей точки на окружности, т.е. отправляется от своих субъективно-личных сил, слабостей и способностей. Если он не находит свой радиус или теряет его и начинает блуждать, то, чтобы все-таки прийти в божественный Центр круга, он должен вернуться к своей радиальной линии и пройти ее до конца. Ибо чужие радиусы недоступны нам, даже если мы начнем «подражать» им и воспроизводить их: каждый из нас должен поднять свое бремя, перестроить свой акт, обновить свое «сокровенное», поставить в своем сердце свой алтарь, иными словами – найти свой радиус, ведущий в Центр. Пока он блуждает, – он совсем не идет к Центру, но или «топчется на месте», или уходит от него; и, быть может, вернется к своему радиусу после долгих, беспомощных и нередко фантастических и болезненных уклонений.

Одни приходят в Центр – скоро и верно, как о том повествуется в Минеях Четьях; другие долго пылятся в земной пыли и пачкаются в земной сырости, и лишь под конец жизни прозревают и быстро исполняют свой радиальный путь; третьи блуждают по сложным и химерическим кривым, лишь периодически возвращаясь к своему радиусу; иные же сразу уходят от Центра, совсем не знают о нем и никогда не приходят к нему. Иные еще и еще иначе; но всех личных путей не исчислить. Однако верный путь есть путь радиуса. Вот четыре наглядно-изобразительные линии.

На этом рисунке линия А изображает прямую радиальную линию человека, от рождения религиозно вдохновенного и верно осуществляющего свой религиозный «метод». Линия В есть линия выпадений и блужданий: два раза выпадает этот человек из своего радиуса, гоняясь за химерами, – один раз за химерами эмоционального характера (волнистая линия), другой раз за рассудочными химерами (угловатая линия); два раза возвращается он на свой верный, радиальный путь и перед смертью приходит в Центр. Линия С есть линия беспомощного топтания в пыльных и грязных мелочах жизни; человек живет вне центра, не ищет радиуса и кончает свою жизнь в пошлости (см. гл. о пошлости). Линия Д есть линия человека, сразу отвертывающегося от Божественного Центра: он идет в сторону, мимо Его (претер-центрически), и уходит в бездну безбожия (эксцентрическое направление).

Это всего четыре примера, не более. Концентрических кругов в действительности многое множество, ибо люди по рождению, по дарам Благодати и по воспитанию – начинают свою жизнь в большей или меньшей дистанции от излучающего и зовущего Центра: есть круги, близкие к Центру, есть удаленные, есть совсем далекие, и соответственно этому есть более короткие и более долгие радиусы. Понятно, что при данной человеку свободе блуждания, которая духовно необходима для свободы обращения (см. главу об автономности религиозного опыта.) и веры, – жизненно-религиозные линии являются в действительности неисчислимыми.

Итак, жизненно-религиозных «путей» множество. Но Путь (Метод) – один. Религиозный Метод един: но в жизненном осуществлении – их множество. Нельзя прийти к Богу не по радиусу. Никто не приходит к Отцу как только через Христа; но через Христа каждый идет по-своему.

§ 3

Второе сомнение в возможности «религиозного метода» состоит в том, что религиозный опыт в действительности слагается и зреет у большинства людей не в сфере сознательного умствования, а в «иррациональных» тайниках чувства и воображения, куда особенно затруднительно (или же просто невозможно) вторгаться с «методическими» наблюдениями или поучениями. Обычно человек беспомощен перед своей «бессознательной сферой: он не знает, как к ней «подойти» и что с ней начать; она ему импонирует, и, может быть, даже, пугает его, а он над ней невластен; религиозность же слагается и совершается, по-видимому, именно в ней...

В основе этого сомнения лежат два предрассудка, оба сложившиеся и окрепшие в эпоху рассудочного «просвещения» и религиозного упадка.

Первый предрассудок утверждает, будто религиозность неразумна и даже «противоразумна»; поэтому разуму лучше не касаться ее. При этом под «разумом» разумеется не Разум, а отвлеченный рассудок, применившийся к чувственному опыту; этот рассудок, оторвавшийся от сердца (гордящийся своим сухим «бесстрастием» и «беспристрастием»), неспособный к созерцанию и не желающий созерцать, поставивший волю на страже своей мертвой отвлеченности, – есть действительно религиозно-мертвый «орган» души, глухонемой для религиозных предметов и содержаний, и безразличный к ним, ибо душа здесь расщеплена; религиозность может жить в нем только наряду с безрелигиозностью или даже противорелигиозностью, в качестве второго «начала» или второй «сферы»; при этом рассудок его будет чуждаться религиозного опыта, а религиозный опыт будет опасаться разрушительно-анализирующего рассудка («noli me tangere!»).

Этот предрассудок связан с эпохой религиозного упадка. Люди цельных эпох и цельного акта не знают его, – ни в язычестве, ни в христианстве. Достаточно указать на религии востока, на греческую метафизику (от Фалеса до Аристотеля и Плотона) и на христианство первых веков. Великие христианские отшельники знают и осуществляют совсем иную силу разума, именуя его «истинным умом». Для них «истинный ум» – «благолюбив» (Антоний Великий); он составляет «умную сущность души» (Макарий Египетский); он может и должен быть «утвержден в Боге», так, чтобы «умные очи души были просвещены небесным светом» (Макарий). Волю, совесть, ум и силу любви Макарий Египетский называет «царственными силами разума». Блаженный Диадох утверждает, что от молитвы «благость Божия вселяется в самую глубину души, т.е. в ум». Григорий Синаит определяет молитву, как «умное ума действо таинственно на жертвеннике душевном»; а Марк Подвижник настаивает на том, что «ведение» истины «по естеству предваряет веру», так что «не знающий истины и веровать не может»... Для них религиозность не только разумна, но являет собой истинное торжество разума, а разум не отделен ни от любви, ни от созерцания, ни от совести, ни от воли.

Второй предрассудок, будто «иррациональное» недоступно разуму, падает вместе с первым: ибо если разум светит из глубины души, то он пребывает в ней и она ему доступна. Эпоха цельного акта не знает этой недоступности.

Но эта «недоступность» есть к тому же – психологическая иллюзия. Между ясным и ярким «фокусом» дневного сознания и ночной непроглядностью души – нет граней, нет замыкающих и разъединяющих стен. Одни и те же душевные состояния и жизненные содержания – всплывают и исчезают, выговариваются в сновидениях, символически сказуются в художественных образах, превращаются в телесные симптомы (нервное конвертирование), перерабатываются в сознательные теории, и, – то явно, то тайно, – мотивируют поступки. Все связаны друг с другом в ассоциативные гирлянды – силой чувства, воображения, воли, ощущения и мысли. Наивным и неопытным людям простительно – не знать этого и преувеличивать недоступность «ночной души» у человека. Но наблюдательные и опытные психологи давно уже удостоверились в обратном.

В нашу эпоху люди теоретически и практически признают возможность «вторжения» разума в бессознательную сферу. На этом покоится воспитание детей, сущность которого состоит именно в разумном воздействии на неразумное: дверь, ведущая из сознательной духовности к полусознательной и бессознательной инстинктивности, не может и не должна мыслиться закрытой, ибо она дает драгоценную возможность утвердить в инстинкте начало живой и властной безсознательной духовности: стыда, совести, духовной любви, вкуса, чувства меры, чувства права, достоинства и справедливости. Какой смысл имели бы воспитание и педагогика (как наука) без этой возможности?... Но на этом покоится и лечение душевных болезней, в которых разум искусно вмешивается в жизнеразрушающий хаос бессознательного... В этом состоит и повседневная техника «аутосуггестии» (самовнушения). Словом, – и обыденная жизнь нашей эпохи совсем не отвергает этой возможности.

Что же касается религии, то весь монашеский аскез, ведущий через очищение души от страстей к развитию высших духовных способностей, – одним словом, многотысячелетним существованием отвергает и опровергает оба эти предрассудка. Человечество давно уже и притом в различных религиях знает правила аскеза, катарсиса, богомыслия и молитвы; и только в эпоху религиозного упадка все это могло быть забыто и подвергнуто сомнению.

§ 4

Третье возражение против религиозного метода стоит в тесной связи со вторым.

Религиозность, скажут нам, как «искание» или творческое «делание» есть достояние весьма немногих. Люди обычно принимают свою религиозность или безрелигиозность пассивно, как наследие своей семьи, своего детства и воспитания, сами же ничего не «ищут» и не «делают» для того, чтобы «приобрести» или «увидеть». Если же они принадлежат к какому-нибудь исповеданию или к церкви, то они столь же пассивно и покорно воспринимают все от своей религиозной общины и признанных в ней авторитетов. Поэтому верующие не знают, на основании чего они веруют и что надо сделать неверующему, чтобы уверовать; а неверующим только кажется, будто они «оправдывают разумом» свое неверие. Люди не строят свою религиозность (или безрелигиозность), просто пребывают в ней, не думают ни о каком «пути» и удивляются, когда им ставят этот вопрос.

Это возражение указывает на весьма распространенное или прямо преобладающее явление современной жизни: люди живут в религиозной области – духовным наследством, которое легко и незаметно растрачивают, но упрочить, приумножить и украсить не умеют. Унаследованное ими сокровище религиозного опыта (если они действительно что-нибудь унаследовали) не бережется ими, а в лучшем случае лишь «традиционно соблюдается»; от этого оно выветривается и скудеет, а сами они религиозно мертвеют. Ибо в духовной области есть общий закон, согласно которому – что не умножается и не растет, то скудеет и умаляется Отсюда – религиозный кризис наших дней.

Но тот, кто видит и признает это религиозное упадничество наших дней, – не имеет ни малейшего основания заключать от него к невозможности или ненужности иного порядка вещей. Напротив, эта пассивность и беспомощность прямо взывают к иному отношению. Если религиозность человека находится на высоте, то она составляет важнейшее и главнейшее в его жизни ее всепроникающую суть Она не есть только традиционный бытовой уклад, или система обрядов, соблюдаемых из уважения к предкам (хотя и тут показуется активное отношение духа к соблюдаемым им святыням отцов). Живая религиозность есть внутренний огонь, светящий и показывающий; безразлично-пассивное отношение к нему психологически невозможно. Живая религиозность есть движущая сила; она сама по себе вызывает активность, пробуждает «делание», ведет по определенному пути. Живая религиозность сама есть путь жизни, духовный «метод». В этом ее сущность, что она светит и ведет; и потому естественно и необходимо испытывать и мыслить ее, как начало деятельное, строительное, движущее к определенной, высшей цели.

Надо признаться, что среди тех, сравнительно немногих, которые знают об этом пути, т.е. знают, что он есть и которые, может быть, даже сами осуществляют его, – немало таких, которые затрудняются говорить о нем и не умеют описать его … Это затруднение весьма понятно: человек делает многое в жизни, о чем он не умеет говорить и чего сам не может преподать другому; силой непосредственной интуиции, духовным чутьем, неошибающимся инстинктом, душевной ощупью – в жизни людей совершается гораздо более того, чем они сами предполагают: они идут потому, что «идется»; любят потому, что «любится»; веруют потому, что «веруется» . И пока все это удается, человек неохотно затрудняет себя вопросами о том, как это делается и нет ли лучших способов делать то же самое. Но всегда может пробить час, когда ответ на эти вопросы станет обязательным.

§ 5

Особого внимания заслуживают те люди, которые пытаются прикрыть свою рассказующую беспомощность учением о том, что религиозность вообще не «строится» человеком, а нисходит к нему с небес: она есть пассивно принимаемый «дар свыше». Одним она дается от Бога – и они оказываются религиозными, а другим она не дается – и они становятся безбожниками; сам же человек ничего не может в этом деле.

Углубленное и окончательное решение этого вопроса возможно только в связи с богословским учением о «божественном предопределении». Нам достаточно здесь установить следующее.

Каково бы ни было это «божественное предопределение» – полное и абсолютное, исключающее всякую человеческую свободу и заранее лишающее наши усилия всякого смысла, или же только условно-предусматривающее личные уклоны людей и предоставляющее им свободу, а их усилиям – надежду, при всяком разрешении вопроса и во всех индивидуальных положениях, самому человеку его предопределенность остается неизвестной и потому практически она для него ничего не предрешает. Не зная, к чему он предопределен, человек всегда сохраняет возможность жить и действовать в качестве предопределенного не к безбожию, а к богосозерцанию. Дан ему свыше соответствующий дар или не дан, он решить не в состоянии и поэтому ему следует пытаться отыскать в себе этот дар, пробудить его, развить и укрепить. Если этот дар дан ему в малом и прикровенном виде, то это означает, что он помещен «на отдаленной окружности» и «радиус» его, ведущий в центр, будет длинен и труден. Но делать из этого вывод, что он обойден Богом и предопределен погибать в безбожии – нет ни малейшего основания. Есть люди с малым религиозным даром и с большой волей: и они побеждают. Есть люди с великим даром, не нуждающиеся в больших напряжениях воли; им религиозный опыт дается легко, но и от них он требует волевого усилия. Прикрывать же свое безволие, свою духовную лень, свой вкус к пассивности или наслажденчеству и пошлости ссылкой на свою мнимую предопределенность Богом к погибели, – есть дело кощунственное. Поэтому никакой «религиозный детерминизм» не освобождает душу от призвания, надежды, усилий и искания пути: даже самый полный и абсолютный детерминизм есть практически безразличная богословская доктрина, не более. Человек ни при каких условиях не имеет ни основания, ни права исключать себя и свою активность из религиозного строительства.

Такое исключение было бы религиозно противоестественно. Самая сущность религии предполагает движение двух сторон: Бог открывается человеку – человек обращается к Богу. Если Бог не открывается человеку, то религия объективно-невозможна: она будет иллюзией, основанной на пустых человеческих фантазиях (что и утверждают атеисты). Если человек не обращается к Богу, то религия субъективно-неосуществима: она сведется к откровению, излившемуся в религиозно-мертвую душу. Обращение человека имеет смысл только тогда, если оно свободно и деятельно: его нельзя сводить к принуждению и пассивности, ни в отношении к Богу, ни в отношении к другим людям. Ни принужденный человек, ни пассивный человек – не находятся на высоте религии Богу нужен человек «ищущий», «просящий», стучащий (Мф. 7:7), идущий и «входящий», и притом входящий «тесными вратами» (Мф. 7:13). И еще больше и глубже: Богу нужен человек свободно-боголюбивый (Мф.22:37; Мк.12:30,33; Лк.10:27); а любовь есть начало творческое, активное, даже и тогда, когда она с виду предается «пассивному» созерцанию.

§ 6

Эта проблема всегда волновала религиозные умы. Каждая религия ставила ее и разрешала по-своему. Но, быть может, самую наглядную постановку эта проблема получила в индусском богословии. Со свойственной индусской мысли пластической простотой и зрелостью, это богословие различает две возможности. Бог подобен матери, спасающей свое дитя; человек подобен ребенку, спасаемому матерью. И вот, этот акт спасения имеет две классические формы. Когда в воде гибнет котенок, то он предается гибели своей пассивно, а кошка-мать хватает его за шиворот и вытаскивает его из воды («аргумент кошки»). Когда же гибнет маленькая обезьяна, то мать подставляет ей свои плечи и ребенок сам должен ухватиться за плечи матери, чтобы быть спасенным («аргумент обезьяны»).

Это активное участие спасаемого в своем собственном спасении представляется в целом ряде религий естественным, необходимым и драгоценным: религиозность есть свободное и активное делание религиозного человека; без этого нет религии, нет и религиозного спасения. Эти религии учат, прежде всего, о том, что надлежит делать человеку для того, чтобы узреть Бога, осуществить в земной жизни Его закон и войти в Его реальную ткань бытия.

Таков, прежде всего, смысл конфуцианского «Дао»; эта идея была развита в дальнейшем у Лао-Цзы. Дао есть имманентный всему сущему ритм божественной жизни, т.е. как бы путь Бога, в который человек призван включиться верным блюдением Его закона в личной и в общественной жизни (нравственность, правосознание, правопорядок). Дао есть воля неба и верный «метод» («путешествие») человека (см. «Средина и Постоянство», русский перевод Конисси – И.И.).

Таков же смысл тех правил и советов, которые мы находим в Упанишадах касательно теории и практики религиозного экстаза: это есть напряженное, долгое и трудное делание, сосредоточивающее все силы души в сердце, где пребывает «верховный Атман», и ведущее к истинному и полному единению с Богом (ср. Брат. Религии Индии. С.93 – И.И.). И индийская «Йога» есть не что иное, как систематическое направление души к Богу, для чего организуется выход из теловосприятия, из всякого небожественного предметовосприятия и из всякого пребывания в небожественных содержаниях сознания.

Весь Буддизм учит «пути», уводящему от видимости к реальности, от соблазна и греха к чистоте, от мира к Богу через «Нирвану» (см. Паали-Канон и Каммавача, нем. пер. Seidenstucker, 1923. Munchen – И.И.).

Культы Мшры и Изидьк а также их мистерии привлекали к себе людей именно тем, что они организовывали такое религиозное, к Богу возводящее «делание».

Идея «трудного, но верного делания о Боге» присуща, по-видимому, всем зрелым религиям. Носителем этой идеи является повсюду монашество; у Брахманистов в Индии, у буддистов, в Тибете, ессейское монашество среди евреев, монашество Сераписа у египтян, и, конечно, христианское монашество.

Языческий оратор IV века по Р.Х. Темистий пишет: «Мы почитаем Бога и поклоняемся Господу со священным трепетом именно потому, что познание его не открыто человеческому разуму, но таится во глубине вещей, и приблизиться к нему можно только с великим трудом» (см. у Ruffmi: La liberta religjosa, 32 – И.И.).

В то время как язычник произносил эти слова, христианство создавало истинную школу такого делания: с одной стороны, вырабатывались древние иноческие Уставы – Уставы препод. Пахомия, Устав препод. Венедикта, Устав Василия Великого, Устав Иоанна Кассиана, Наставления Аввы Орсисия, Устав Тавеннисиотского Общежития и другие; с другой стороны – подвизались великие пустынножители, индивидуально разрабатывавшие эту идею и записывавшие свои наставления. Антоний Великий пишет о «душевных трудах, со всякой теснотой и нуждой подъемлемых» (Добротолюбие I, 27). Макарий Великий пишет подробно о правилах «трудничества» (Добротолюбие I,196–223), ведущих к приятию «действенности Духа» (там же, 223–260). В том же направлении движутся Авва Исаия (там же, 283–462), Евагрий Монах (там же, 565–626), Иоанн Кассиан, Исихия Иерусалимский, Нил Синайский, Ефрем Сириянин, Варсонофий Великий, Исаак Сириянин (о них см. во II томе Добротолюбия) и многие другие. А Марк Подвижник составляет свои Двести Глав о духовном законе и делании. (Доброт. I,520 и след.).

На Западе в пределах католицизма средневековые мистики выработали методику мистического познания – «Itinerarium mentis ad Deum», путеводитель души к Богу (ср. у Карсавина. Основы средневековой религиозности. 150–151 – И.И.), а Игнатий Лойола – свои «духовные упражнения» («Die geistlichen Uebungen» – И.И.). Литература этого предмета – неисчерпаема и нам достаточно указать на эту тысячелетнюю практику. Живая и творческая религиозность всегда искала этого верного пути к Богу, и, найдя, стремилась описать его и привлечь к нему людей, превращая это «достижение немногих» во всеобщее достояние.

И могло ли быть иначе?

§ 7

Но религиозная литература мира знает также попытки отвергнуть самую идею религиозного метода. Наиболее зрелую и последовательную попытку такого рода мы находим у реформатского священника, богослова и философа – Фридриха Шлейермахера (1768–1834).

В своем раннем философском произведении «Речи о религии» Шлейермахер стремится освободить субъективное религиозное созерцание и оправдать его в деле религиозного постижения. Весь вопрос получает у него такую постановку.

Самостоятельному религиозному исканию и усмотрению католичество дотоле противопоставляло обретенную и раз навсегда формулированную «религиозную истину» и, – от ее лица, – запрет и подавление. Сама идея о допустимости личного и непосредственного касания к религиозному Предмету искоренялась на протяжении столетий; религиозная самодеятельность души объявлялась греховной, порыв к ней – диавольским искушением. Протестанство в принципе разрешило человеку эту религиозную самодеятельность и тем самым поколебало идеи об объективности, абсолютности и универсальности религиозной истины, соборно утвержденной и вылитой в зрелые священные формулы Символа Веры. Основоположники реформации признали личную «совесть» верующего необходимым началом религии. Но в сущности этим была лишь отвоевана возможность заново начать дело обретения и формулирования религиозной истины: протестанство начало борьбу за новую, но правую веру, опосредствованную Библией, как источником абсолютной истины, и стало добиваться терпимости только для «истинного» учения, но не для «заблуждающихся» (например, не для анабаптистов, не для Сервета и других – подлинные слова – И.И.). Это означает, что протестанство не спасло верующую душу от того состояния подавленности и запуганности, в котором ее держал католицизм, страх заблуждения греха и гибели по-прежнему тяготеет над личным духом и поддерживается господствующими исповеданиями.

И вот, Шлейермахер провозглашает, что личная религиозная интуиция должна быть свободна от осуждения, от угроз и страха... Для этого необходимо совсем устранить «предрассудок», будто религиозное верование может быть «истинным» и «ложным». В самом понятии «религиозной истины» лежит признак единственной, исключительной верности, а потому и призыв к исключительности, к отмежеванию, спору, осуждению, «анафеме» и костру. Идее истины не должно быть места в религии, ибо религия – не теория и не учение; она не есть ряд основоположений, понятий и догм. Доктрина может быть истинной и ложной, доказанной и недоказанной, но религии это не свойственно. Религия есть состояние или деятельность индивидуальной человеческой души во всем ее неповторимом своеобразии, и притом чувствующее состояние. Религия есть чувствующее восприятие вселенной в ее целом, открывающее в каждой конечной вещи присутствие единого Бесконечного – Божества; если подойти извне – то религия есть чувствующее состояние личной души, если же посмотреть изнутри, – это есть слияние души с Богом через чувствующее созерцание вселенной.

Понятно, что бесконечное разнообразие человеческих душ ведет к бесконечному разнообразию этих чувствующих состояний и созерцаний, т.е. – религий. Это есть множество различных слияний душ с единым Божеством. Все эти «слияния», вместе взятые, образуют единую, бесконечно богатую религиозную целокупность: бытие Бога в душе человечества. Эта целокупность включает в себя каждую без исключения субъективную религию. Каждое такое религиозное состояние «само по себе истинно» и не может быть заблуждением: простая наличность «такого» богочувствия свидетельствует о том, что в Боге есть и «такой» аспект. Бесконечное разнообразие этих аспектов нельзя исчерпать и каждому новому своеобразному богоощущению заранее готово место. Здесь «все верно» – в качестве аспекта, или части, или стороны Божества, бесконечного по многообразию своих аспектов. Каждый верующий верует непременно по-своему, и вера его есть безусловно правая вера. Но эта «правота» есть правота лишь одного из множества других своеобразных и в целом незаменимых, но столь же правых верований. Отсюда вывод: суд над верой исключается; религиозный опыт освобождается и объявляется чисто субъективным, а религиозное творчество санкционируется во всех своих проявлениях.

С тем вместе отпадает и сама идея религиозного «метода», да еще «единого»: все и всякие личные интуиции и чувства ведут безошибочно к Богу, – достаточно только, чтобы человеку показалось, что он «чувствует» Бесконечное в вещах и сливается душой с Богом...

Эта попытка Шлейермахера отстоять полную «беспутность» в религиозном опыте не представляется мне убедительной и верной.

Прежде всего, не следует смешивать в религии суждение об истинности верования с угрожающим и преследующим судом: можно признать верование ложным, но не грозить за него гибелью и не предавать заблудшего казни Религиозное отвержение веры совсем не всегда выражается в гонении: можно не быть синтоистом, конфуцианцем, ламаитом или гернгутером (считая сии верования не-истинными) и в то же время не поднимать религиозного преследования, что мы и видим ныне во всем мире Для того, чтобы покончить с инквизицией, нет необходимости провозглашать все верования истинными; причем инквизиция, если бы она возродилась, не стала бы считаться с этим провозглашением.

Поэтому борьба с религиозным фанатизмом совсем не требует изгнания идеи истины из сферы религии: эта борьба должна быть осмыслена как борьба с аутизмом, самомнением, властолюбием, бессердечностью, гневом и особенно-с волевым принуждением в религии. Иными словами: свобода совести нисколько не выиграет от того, что мы «снимем» сам вопрос о религиозной истинности, уверив себя и других людей, будто все заблуждения – не заблуждения, а воплощения истины. Нелепо провозглашать религиозную незаблуждаемость человека и все-истинность его религиозных химер... вместо того, чтобы религиозно воспитывать его к истинной терпимости. В борьбе за автономию религиозного опыта не следует отстаивать в религии вседозволенность или право человека на религиозное разнуздание перед лицом Божиим. Шлейермахер рассуждает так, как если бы он ничего не знал в истории религии о религиозных извращениях, о человеческих жертвоприношениях, о священной проституции, об оргиях распутства, о сатанизме, о хлыстовстве, скопчестве и т.д. В этих извращениях тоже живет «чувство», хотя и нечистое, и человек, движимый нечистыми чувствами, воображает себя носителем воли Божией («единение» и «слияние» с Богом или с диаволом). Но сказать «нечистое» чувство – значит поставить вопрос о религиозном катарсисе и о «методе». Объявить же все эти религиозные заблуждения и извращения – «верными» и «истинными» значит признать в Боге присутствие таких «частей», «сторон» или «аспектов», которых каждый неиспорченный человек стыдится даже в самом себе...

Помимо этого предложение Шлейермахера повторяет классическую в трактовании религии и философии ошибку, встречающуюся и доныне, а именно: оно смешивает религиозное состояние души с тем содержанием религиозного акта, которое притязает в нем на предметность (т.е. «истинность»).

Религиозное состояние души не может быть «истинным» или «неистинным». Оно может быть постоянным и непостоянным, сильным и слабым, цельным и нецельным, автономным, непосредственным, искренним (или наоборот). «Истинным» может быть только религиозное содержание. При этом оно является «истинным», когда оно предметно, т.е. адекватно божественному Предмету (см. главы седьмую и восьмую – И.И.). Предметное содержание может быть несомо слабым, нецельным, неискренним актом; постоянный, сильный, страстно-цельный акт может быть отдан непредметной или больной химере (религиозность графа Цинцендорфа); и обратно... Удалить измерение «истинности» из сферы религиозных содержаний, для того, чтобы заменить его измерением «страстной подлинности» (смешение понятий и категорий!), и признать «подлинным», мистически-религиозным событием всякое и даже самое извращенное человеческое увлечение, – не значит разрешить вопрос о форме и пределах религиозной терпимости.

Шлейермахер неправ и в романтической переоценке «чувства». Нельзя сводить религию к «чувству»; религия есть весь человек. Без чувства нет религии, а есть доктрина, миф и церковная политика. Но религия единого чувства, предметно-неозабоченного, разумом не очищаемого, в волевые поступки не изливающегося, – есть чаще всего – беспредметное (или противопредметное) нечистое волнение, лишенное творческих плодов. А такое чувство нуждается, прежде всего, в возвращении на верный Путь, в очищении, опредмечении и в борьбе за цельность духа.

Идея религиозного метода и религиозной предметности до такой степени связаны с самым существом религии и до такой степени вырастают из ее недр, что всякая попытка обойтись без них кончается их незаметным восстановлением. Когда Шлейермахер утверждает, что «истинно» всякое восприятие «мира», как таящего в себе Бесконечное, всякое восприятие Божества, как присутствующего во всех конечных вещах, всякое состояние личной души, чувствующей сие и сливающейся с Богом. – то он формулирует, сам того не замечая, совершенно определенную доктрину эмоционального пантеизма, не имеющую никакого отношения к Христианству, и пытается подвести под это якобы «родовое» понятие религии – все религиозные состояния человечества... Из этого следовало бы заключить, что религиозные состояния, этой доктрине не соответствующие, – не будут ни «верны», ни «истинны»; а потому они, может быть, не будут иметь и права на свободу (например, православное благочестие или римско-католическая религиозность)? Идея религиозной «истины» вновь выдвигается им самим через предложенное им «родовое» определение религии. Идея религиозного «пути» формулирована им же: чувство, чувствование мира, чувствующее обретение Бога в вещах и чувствующее слияние с обретенным Бесконечным. На самом же деле это есть путь без катарсиса, без религиозной цельности; путь, ведущий не к Богу, а только к Его лучам в мире; путь, не возводящий к личному Богу и совершенно посторонний Христианству, путь романтического восприятия и пантеистической вседозволенности, – близкий к целому ряду христианских ересей и в частности к Амальриху Венскому, однако, без его радикальных практических выводов о нравственном разнуздании верующего человека.

Замечательно, что защита терпимости, данная Шлейермахером, побуждает каждого вдумчивого человека найти предел ей и противопоставить ей ту естественную, чисто духовную нетерпимость, которая заложена в каждом религиозном веровании.

Когда человек имеет религиозное верование, то оно выражается не в смутном «настроении» и не в «склонности» «допустить» нечто, как «правдоподобное», но в твердой и категорически утверждаемой уверенности, что «так есть во истину». Вера есть не только «уверенность в Абсолютном», но и абсолютная уверенность в Абсолютном (точнее: окончательная уверенность в предметности религиозного обстояния). Поэтому, когда дух горит в религиозной любви, в предметном созерцании и усмотрении, в целостном приятии, исповедании и осуществлении, – то он не воспринимает того, с внешней точки зрения вежливого, но рассудительно-тепловатого замечания, что-де «кроме того, что есть так, есть еще и иначе» и что «это иначе – тоже абсолютно верно». Для духа, живущего в веруемом религиозном содержании – нет другой, содержательно инородной и все-таки равноправной верности... Выйдя из своей веры, т.е., строго говоря, перестав быть религиозным и предавшись объективному наблюдению и размышлению, человек может понять это «другое», даже вчувствоваться в него в качестве исследователя и, может быть, признав его относительную верность. Но эта относительная верность будет «признана» им только в порядке равнодушной умственной терпимости. Именно в этом порядке мы, принадлежа к известному религиозному исповеданию, изучаем историю религии.

Это можно было бы выразить так, что в религиозной вере таится всегда элемент исключительности и эту исключительность нельзя сводить к самоуверенности, тщеславию или духовной слепоте верующего. Смягчение этой исключительности возможно для того, кто философствует о религии, но не для того, кто объят религиозным созерцанием и исповеданием. Так, например, человек, переживающий духовное общение с личным Богом, не может признать наряду с этим, что Бог не-личен. Поэтому надо признать, что «Речи о религии» написаны Шлейермахером не из глубокой сущности религиозного опыта, а от лица романтически-синкретической философии.

Однако эта исключительность религиозной веры, отвергающая истинность несогласных религиозных содержаний, совсем не опровергает и не должна опровергать право других людей исповедовать эти несогласные содержания. Если бы человечество усвоило первую и основную аксиому религиозного опыта, гласящую, что «искренняя вера невозможна без свободы», то оно поняло бы, что свободное и искреннее религиозное заблуждение есть все же вера, тогда как навязанное и неискреннее религиозное правоверие есть могила веры. Религиозность гибнет не от заблуждений. Истина о Боге глубока, трепетно-таинственна и претрудна; и редко кто разумел это со столь великой ясностью, как Григорий Богослов. Но именно поэтому в чистосердечном заблуждении есть искажение от беспомощности, но нет греха к погибели. В заблуждение может впасть и чистая душа – вследствие неверного строения религиозного акта; а правоверное религиозное содержание не обеспечивает человеческого акта от нечистоты и соблазна Правоверием не следует гордиться. Иноверных не должно презирать. Неправая вера нуждается не в угрозах и не в гонении, а в углублении и очищении акта; путь к этому очищению ей должна указать правая вера с любовью и убедительностью.

Ибо правая вера должна иметь чистый акт и владеть религиозным «путем» (методом).

§ 8

Итак, проблема религиозного метода (пути) не есть «мнимая» проблема, искусственно вносимая в религию из отвлеченной теории познания или из положительной науки. Напротив, в каждой религии вопрос верного пути, ведущего к Богу, есть основной, существенный и драгоценный. Религия, не могущая научить «методу», не умеющая сказать и показать людям, что же им надо сделать, чтобы верно узреть Бога и вступить с Ним в единение, – не может повести людей к свободному Богосозерцанию, а потому или ограничится малыми общинами «случайно-предрасположенных» к ее учению людей, или же обратится к насилию и лжи.

В каждом религиозном веровании уже заложена идея «метода». Верующий считает себя владеющим истиной о Боге, достигшим ее, если он достиг ее, то значит он шел верным путем. Не всякий достигший сознает, что он «шел», «пришел» и «достиг», не всякий знает, как он шел; не всякий знающий все это, может рассказать и научить. Но всякий достигший призван к этому; он должен стараться рассказать о своем верном пути и пытаться научить других.

Достаточно признать, что Бог не субъективная выдумка, (не «фантасма», не «иллюзия», не «химера»), а объективно-сущее Совершенство, – и человек, стоящий вне всякого исповедания, но «томимый духовной жаждой», вправе вопросить о «религиозном методе». Если религиозность не может удовлетворяться «аутизмом», но должна быть предметна, то не может быть «все равно», что делать ищущему, «куда» ему идти и как ему строить свой опыт. Достаточно, например, признать, что верное Богосозерцание нельзя приобрести посредством рассудочного выдумывания, или установить, что субъективно-эмоциональные фантазии могут не привести к Богу, а увести от Него, – и проблема религиозного метода вырастает во всем своем значении: ибо если эти пути и способы отвергаются, то должны быть указаны другие, верные и спасительные

Верная вера – (а кто же примирится с неверной?) – открывается сразу только редчайшим избранникам, от всех других она требует внутреннего делания, постоянного, неошибочного, верно направленного (религиозная интенция!), т.е. долгой и напряженной работы над собой. Религиозность невозможна без строительства религиозного опыта. Она есть, прежде всего, активное организовывание и очищение личного духа в его направлении к Богу.

Но для того, чтобы этот процесс начался, необходимо, чтобы в душе человека открылось его таинственное призванное к созерцанию духовное око. Тогда он поймет и примет слова Христа «Я есмь путь, и истина, и жизнь».