Прошедшее и будущее миров

Задача естествознания, по определению многих физиков и натуралистов, состоит в том, чтобы создать систему представлений о мире, согласующихся с впечатлениями, получаемыми от мира. Естествознание не претендует на то, чтобы овладеть истиной, оно только хочет установить согласие между миром и человеком. Отказываясь от того, чтобы отыскивать начало всех начал, естествознание претендует на то, что оно может поставить человека в правильные отношения к миру. Естествознание решает задачу не метафизическую, а практическую.

В этом взгляде, который обыкновенно формулируется несколько иначе, но смысл которого всегда таков, как я изложил15, заключается недоразумение. Все метафизические изыскания всех веков своею конечною целью имели решение задачи о том, как поставить человека в правильные отношения к миру, или, что то же, к бытию. Сущность всех религиозных учений заключается в их ответах на этот вопрос. Современное естествознание на самом деле вовсе не отказывается от метафизических задач, напротив, оно претендует на то, что только оно нашло метод и ключ, для их правильного решения.

По-видимому у естествознания имеются основания для того, чтобы претендовать на это. Так, проблемы пространства и времени доселе имели метафизическую постановку, теперь ими занялись математики и физики. Постепенно выясняется, что наша геометрия не априорна, а имеет эмпирическое происхождение. Геометрия доселе утверждается на принципе, что форма не зависит от величины. Новая геометрия представила против этого ряд возражений, теперь их выдвигает и физика, выясняющая, что свойства материи изменяются с изменением величины частиц. Доселе величина трактовалась как нечто относительное, все сравнивалось с произвольной, и сама в себе неопределимой единицей; теперь выдвигается вопрос об абсолютном значении величины. Должно признать, что этот вопрос – глубоко метафизический, выдвинут математическими дисциплинами.

Но это – проблемы теоретические. Современное естествознание выдвинуло другой тезис, имеющий всеобъемлющее практическое значение. Современное естествознание устанавливает принцип проходимости всего существующего. Миры возникают и гибнут. Каждая из форм бытия существует лишь временно. Все рождается, растет, стареется и умирает. Духовная энергия, являющаяся в форме моего „я“, подлежит этому всеобщему закону. Мое „я“, сначала развивающееся, и потом имеющее постепенно разрушаться, существует лишь временно. Нужно ли говорить, что теория временного существования личности, и факт несоответствия между счастьем и добродетелью чреваты выводами бесконечной важности. Ими утверждается, что все наши суждения, ценности имеют лишь субъективное значение.

А между тем, естествознание утверждает, что, не претендуя на познание сущности мирового процесса, оно выяснило этот процесс с внешней стороны, что генезис миров, как и полет пушечного ядра, может быть предметом математического анализа.

Весьма важно выяснить, насколько на самом деле прочны научные выводы относительно мирового процесса. О теориях ХVІІІ и XIX веков я говорил неоднократно, но в XX веке стали появляться новые учения. Недавно таковое предложил Эмиль Бело. Его небольшая статья о происхождении миров представляет собою rezume его ранних работ, и, вместе с тем, попытку подвести итог тому, что было сделано по данному вопросу от времени Декарта и до настоящих дней16. Поэтому рассмотрение его теорий является очень поучительным.

Космогоническая проблема в ее прежней лапласовской постановке имела дело с безмерным – с громадным пространством, громадными массами материи, громадною энергиею; теперь космогоническая проблема оказывается двойственною. С одной стороны, она по-старому говорит о звездных мирах, о млечном пути, но, с другой стороны, приняв, что каждый атом есть солнечная система в миниатюре, она устанавливает, что вопрос о происхождении какой-либо звездной системы и вопрос о происхождении атома по существу тождественны, решение одного есть вместе с тем решение и другого, вопрос о происхождении безмерно великого совпадает с вопросом о происхождении безмерно малого.

Установив это положение, Бело тремя методами хочет прийти к решению великого вопроса о происхождении миров.

Первый, предлагаемый им метод, он называет интуитивным. Этот метод ведет к исследованию вопроса путем исследования звездных форм и изысканий относительно космических сил. Планеты и их спутники характеризуются движениями, каждый момент изменяющими конфигурацию солнечной системы, не колебля в то же время ее относительной прочности. Небесные туманности, наоборот, поражают кажущеюся неизменностью их геометрических форм, без сомнения, мало изменившихся с самого начала и, следовательно, способных ознакомить нас с изначальными космическими силами, образовывавшими миры.

Имеются туманности аморфные (Трифида, Ориона, Америка). В них не видно действия силы притяжения, образующей сферические формы. Радиальное расположение в этих туманностях материальных масс и их веерообразная структура заставляют предполагать, что они образовались под действием силы взрыва или сил отталкивательных.

Есть туманности волокнистого типа (туманности лебедя, плеяд) подобные темным прослоинам млечного пути. В этих туманностях очевидно действие силы переноса силы передвигающей.

Появление новых звезд может быть объяснено действием силы передвижения. По Зеелингеру и Гольму novae (новые звезды) возникают, вследствие столкновения двух тел, из которых по крайней мере одно представляет собою туманность. Но, вместе с тем, novae обнаруживает в себе и действие сил отталкивательных. В 1901 г. Nova Персея отделила от себя кольца и полосы, которые удалялись от нее с убывающею скоростью, как будто они встречали сопротивление среды.

Наибольшее число туманностей имеет спиральную форму (туманности Андромеды, Большой Медведицы, охотничьей собаки). На небесном своде их насчитывают более ста тысяч. Они носят на себе бесспорный след гигантских вихрей, отбрасывавших их изливы в центробежном направлении, т. е. здесь видно действие силы отталкивательной.

Сила передвижения, обусловливающая столкновение туманностей, развивает теплоту и излучения, но теплота – сила термического расширения – излучение – отталкивающее действие световых лучей – представляют собою силы отталкивания. Метод интуитивный подсказывает вывод, что в начале образования миров действуют силы отталкивательные.

Бело, для обсуждения вопроса привлекает другой метод – экспериментальный, лабораторный. Он говорит, что если средства, употребляемые природой для производства явлений, почти всегда отличны от тех, которые может употреблять человек, то силы, употребляемые человеком и природой, всегда тождественны, потому что механика существует только одна и она всеобща. Пути частиц в катодных трубках вычисляются физиками точно так же, как пути планет астрономами. Есть земная баллистика, изучающая полеты ядер; есть баллистика космическая, которая должна быть аналогична земной. Можно представить себе опыты земной баллистики производящие космические результаты. Таким, напр., может быть опыт искусственного создания нового спутника у земли. Этот опыт подсказывает мысль, что и природа при отделении космических масс действует аналогичным образом.

Чтобы возможно яснее представить тезис Бело, я изложу его проблематический опыт несколько иначе и подробнее, чем у него. Положим, мы стреляем из пушки по горизонтальному направлению, под влиянием силы тяжести ядро пойдет не по прямой, а по кривой и через секунду должно оказаться на 5 метров ниже своего исходного положения. Без действия силы тяжести ядро пошло бы по касательной линии к земле и через секунду его расстояние от земли увеличилось бы. Величина этого расстояния обусловливается силою вержения – начальною скоростью ядра. Спрашивается, какова должна быть скорость ядра, чтобы при отсутствии силы тяжести оно отступило бы от земли сравнительно с своим начальным положением через секунду на 5 метров? Радиус земли равен 6 миллионам метров, через секунду ядро должно быть от центра земли в 6 миллионах 5 метрах. Ядро двигалось по касательной к радиусу земного шара в исходном пункте. Следовательно, этот радиус есть катет, путь, пройденный ядром, тоже катет, 6 миллионов 5 метров – гипотенуза. В этом треугольнике нам неизвестен путь, пройденный ядром, определяем его из уравнения X = √(6 миллион. 5 метров)² – (6 мил. метр.)² = приблизит. 7740 метров. Следовательно, если ядро будет пущено со скоростью 8 тысяч метров в секунду, то оно без действия силы тяжести удалится от земли через секунду, а при действии силы тяжести оно во всяком случае не приблизится к ней, оно не упадет на землю, а будет обращаться около земли. Замечу, что назад тому несколько лет явилась теория, предполагающая земное происхождение аэролитов, падающих на землю из небесных пространств. Согласно этой теории, в прошедшем, вулканы на земле действовали несравненно энергичнее, чем теперь, они выбрасывали из своих жерл громадные камни с такою силою, что те уже не падали на землю, а становились спутниками земли вроде нашего проблематического ядра. По истечении веков они постепенно теряют первоначальную скорость (вследствие сопротивления среды) и падают на землю в виде метеоритов.

Для решения космогонической проблемы, к интуитивному и эмпирическому методам Бело присоединяет третий – индуктивный. В науках наблюдательных, говорит Бело, этот метод группирует факты одного порядка, определяет их численно, составляет эмпирические формулы и, руководясь ими, создает объясняющие теории.

Два ряда фактов в данном случае представляются для эмпирического изыскания: вращения планет (вокруг осей) и расстояния планет и их спутников, закон каковых расстояний уже формулировал Боде.

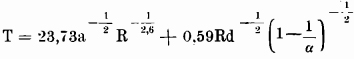

Вращение вокруг оси представляет собою явление того же порядка, как и обращение вокруг центрального светила; поэтому можно установить закон продолжительности вращений аналогичный третьему закону Кеплера (квадраты времен обращений планет относятся между собою, как кубы их средних расстояний от солнца). Эмпирическое следование закона привело к следующей формуле:

Сообщаю другой вид формуле, предложенной Бело:

Т выражает время в часах, а – расстояние от центра, выраженное в радиусах земной орбиты, R – экваториальный радиус светила, выраженный в земных радиусах, d – его плотность по сравнению с водою (=1), α – его сжатие.

Формула эта оказывается очень точною в приложении к планетам, вполне согласно с наблюдениями определяет она и время обращения солнца вокруг своей оси (по формуле: 26 дн. 1 ч. 87; 29 дн. 18 ч. 32’, по наблюдениям Т>25 дн. и <30 дн.).

Время, для обращения для Венеры совпадает с определением Белопольского. Относительно спутников представляется верным, что кроме четвертого спутника Юпитера и Титана у них нет совпадения между вращением около оси с обращением около планеты.

Двухчленная формула, предложенная Бело, указывает по его мнению на дуализм в образовании каждого светила. Второй член дает выражение вращения, производимого материею спутника в экваториальной зоне, а первый член относится к вихревому ядру, образованному соединением двух концентрических слоев первоначальной туманности.

Радиус а, (для каждой планеты и спутника вместо а нужно ставить различную величину) этого вихревого ядра будет пределом расстояния или спутника от центра обращения. Это дает новый показательный закон расстояний.

Есть закон Тития Боде, определяющий расстояние планет от солнца. Если мы возьмем ряд величин, представляющих за исключением начала ряда геометрическую прогрессию с знаменателем 2:

0; 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2

и если мы прибавим к каждому члену ряда по 0,4, то получим расстояние планет от солнца, причем расстояние земли принято за единицу. Алгебраическая формула выражает этот закон расстояний так:

Хn=0, 4+0,3.2n.

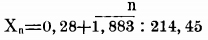

Если мы положим n = –оо (отрицательной бесконечности), мы получим расстояние от солнца Меркурия (0,4); если мы положим n=0, мы получим расстояние Венеры (0,7); при n=1, расстояние земли (1); при n=2, – Марса, при n=3, области малых планет; при n=4, Юпитера; при n=5, Сатурна; при n=6, Урана; при n=7, Нептуна. Но эта формула для отдаленных планет оказалась очень неточною. Теперь предложена новая:

(выражено в астроном единиц γ). Для каждой системы спутников формула варьируется специальным образом. Между солнечною системою и системою Сатурна закон расстояний устанавливает замечательное соответствие, обусловленное тем, что ось эклиптики образует один и тот же угол в 28° с направлением движения к апексу (точка, к которой направлено поступательное движение планеты) и с осью Сатурна.

Бело в видоизмененной формуле Боде видит закон природы и дает ей такой общий вид: Xn=a,+cn.

Я позволю себе заметить, что из такой общей формулы не могут получаться его специальные формулы для планет и их спутников, потому что в этих специальных формулах имеются еще специфические коэффициенты, при втором члене (так в формуле для планет 1/214,45) общий вид формулы для выражения расстояний может быть такой:

Хn=а, + b.с.n.

а,=о,28 должно представлять радиус вихря-производителя в солнечной системе. Но как планетная материя могла рассеяться по всей эклиптике, если только не под действием отталкивательных сил, которые нам уже известны в новых звездах и в спиральных туманностях? И, с другой стороны, как мог разрушиться теоретический неразрушимый вихрь, если только не вследствие удара, очевидно произведшего внезапно радиацию и действие отталкивательных сил? Так, космический дуализм, подсказываемый законом вращений, является под формою вихря и аморфной туманности, приходящих в столкновение, как в какой-либо новой звезде. Тогда легко себе представить, что труба – вихрь, вследствие удара должна вибрировать как струна, образуя на своей поверхности центры и узлы, что концентрические вихревые слои (планетные слои) должны быть отбрасываемы от центров отталкивательными силами, и что, наконец, для определения солнечного вихря можно допустить, что его плоскость вращения была параллельна эклиптике, и его ось параллельна направлению движения солнечной системы к апексу.

Какие можно представить доказательства справедливости этой гипотезы? Прежде всего, только при тех условиях, что в туманной среде сопротивление было пропорционально квадрату скорости, и, что движение молекул в их планетных слоях было геликоидальным, как в вихре, найдут, что профиль слоев есть логарифмическая кривая (у=lgХ); откуда вытекает, что расстояния, на которых эти слои встречаются с эклиптикою, хорошо согласуются с видоизмененною формулою Боде. Закон расстояний таким образом оказывается доказанным.

При производстве вычислений нет нужды принимать в расчет собственную скорость туманности. Она совершенно ничтожна в сравнении с скоростью вихря = 75 тысячам километров в секунду, т. е. равною скорости частиц в катодных трубках. Но вблизи эклиптики скорость движения планетных слоев, ослабленная сопротивлением среды, оказывается принадлежащею к тому же порядку, как и скорость туманности.

Космогония Лапласа никогда не могла объяснить, как, отделившееся от солнца кольцо, могло превратиться в планету. В вихревой гипотезе это очень понятно. К периферическому вихревому кольцу, не обособленному от всего вихря, с страшною скоростью несутся материальные массы из центра. В области эклиптики головокружительная скорость прекращается и образуются планеты.

Правдивость вихревой гипотезы подтверждается и тем, что наклон планетных осей к радиусам орбит и к направлению апекса на эклиптике отвечают предположениям гипотезы. Закон осей оказывается таковым. В начале планетные оси, расположенные в той плоскости, в которой находится направление апекса, сходятся на ней в точке Q, расположенной на 0,28 направления апекса, которое проходит через центр системы.

Наклоны планетных экваторов на эклиптику, определенные посредством вычисления, при предположении правильности вихревой гипотезы, отличаются от полученных посредством наблюдений очень мало (приблизительно на 1°). Исключения представляют Уран и Нептун, где расхождение вычисления с наблюдением оказывается очень большим (для Урана более 20°), но здесь наблюдения имеют очень проблематическую ценность. Веерообразное расположение малых планет и их наклоны вполне подтверждают вихревую гипотезу. Уран, как будто (по вычислению) представляет аномалию. Его ось почти лежит в плоскости эклиптики. Но в природе нет аномалий. Взглянем в фигуре первоначальной солнечной системы на пучок прямых планетных слоев, быстро вступающих в относительно неподвижную туманность. На их внешней стороне это относительное перемещение соберет материю в кольцо или в полукруглый вихрь, подобно тому, как кольцо дыма выходит при спокойном воздухе из трубы локомотива, или из какой-либо коробки с подвижным дном. Но в вихре молекулы описывают круги перпендикулярные к плоскости кольца, как и вращение Урана совершается в плоскости перпендикулярной к его орбите.

Достоинство новой космогонии состоит также в том, что она дает объяснение, являвшимся доселе загадочным формам спиральных туманностей. В планетных слоях траектория молекул проектированная на эклиптику представляет собою вид логарифмической спирали (уравнение: R-а = Eeßω, общее уравнение логарифмической спирали в полярных координатах р=аω), имеющей ассимптотичеким17 кругом круг солнечного вихря радиуса R=0, 28 и т. д. Представим себе систему, в которой обратно солнечной системе энергия вращения преобладает над энергией поступательного движения. Это будет спиральная туманность, имеющая, согласно с найденным уравнением, ядро большого диаметра и изгибы, в которых радиус вектор образует с касательной углы, начиная около центра с 90° и постепенно уменьшаясь до 45°. Так, одни и те же уравнения, и одна и та же теория объясняют эти формы и геометрию по-видимому столь различную планетной системы и спиральных туманностей.

Вихревая теория по Бело не только объясняет происхождение земли, как небесного тела, но истолковывает ее и геологическое прошлое. Как и у других планет, земное ядро, снаряд космической баллистики, пущено в направлении SN (с юга на север) ее полюсов сквозь сопротивляющуюся среду первичной туманности. В своем двухполюсном сгущении пластическое ядро будет сжато в передней части своей траектории (арктический океан имеет глубину в 3500 метров) и заострено сзади (антарктический континент сконцентрирован у южного полюса и поднимается на 3500 метров). Если бы это ядро не имело вращения, одни только возможные неровности при ее передвижении сгруппировались бы вдоль его меридианов; но его вращение, более тормозное у северного полюса, чем у южного, преобразует эти меридиональные неровности в линии складок, следуя сферическим извивам. Профили обеих Америк, профили южной Африки по сравнению с северной, Австралии по сравнению с индокитайским полуостровом воспроизводят это общее расположение в спиралях, завитых в прямом направлении в южном полушарии.

Затем начинается новая фаза земного образования: материя спутников, почти равная по массе луне (луна только четвертый спутник земли, таково ее положение и по закону расстояний), тремя различными волнами начнет сгущаться в экваториальной области земли, сообщая ей вращение в 16 раз более интенсивное, чем теперешнее. Экваториальная область будет разрываться так, что ее берега в большей части будут параллельны экватору, между тем как сферические изгибы будут преломляться сообразно с этим направлением.

Центральная Америка, Куба, Гвинейский залив, Зондские острова иллюстрируют это теоретическое описание.

В то же самое время, на первобытном геоиде18 три волны спутниковой материи будут прокладывать себе проход, отправляясь от экватора. Они оттолкнут выступы первобытной коры тем дальше к северу, чем они менее грандиозны. Гуронская, Каледонская, Герцинская цепи, расположенные почти концентрически около северного полюса, тем более древни, чем они ближе к полюсу. Кроме этого, могучий перенос материи к северу должен был оставить еще следы, и действительно Термье и его школа признали переносы больших слоев, идущих с юга, на протяжении между Карпатами и Альпами.

Исходя из этих данных, легко установить орогению и теоретическую тектонику, которые объясняют, как самые высокие горные цепи расположились на некотором расстоянии от экватора, и как выступы земной коры при этом наступлении спутниковой волны образовывали складки в вертикальном или горизонтальном направлении (дуга Альп, юг Карпат), потому что параллельные круги тем меньше, чем больше широта. Простой опыт на смоляном (пластическом) шаре может воспроизвести все эти детали.

Естественно, должен быть поставлен вопрос: как возник первичный солнечный вихрь? Ответ нетруден: в космической баллистике механизм действует тождественно в великом и малом. Планетный экватор есть плоская мишень для спутников вихрей, эклиптика есть плоская мишень планетных вихрей, возникших в слоях солнечного вихря. Млечный путь есть плоская мишень звездных или солнечных вихрей, которые должны возникнуть в слоях, вышедших из колоссального вихря нашей вселенной, вихря аналогичного тем, который производит спиральные туманности. Этот космогонический синтез удовлетворяет дух уже своим характером грандиозного единства.

Спрашивают: почему притяжение, этот Deus ex machina небесной механики со времени Ньютона, монополизировавшее объяснение всех движений солнечной машины, почти не играет никакой роли в механике начал? Потому что в первоначальном туманном мире, как и в наших катодных трубках, притяжение является слишком слабой силой для того, чтобы заметным образом изменять необыкновенно быстрые движения молекул или телец, подчиненных еще и внутренним отталкивательным силам. Лишний раз в истории науки подтверждается истина, что самые ученые представления теоретиков, созданные без помощи наблюдения, оказываются всегда ниже могущественных средств, употребляемых природой. В школе Лапласа требовались миллионы лет для того, чтобы сгустить кольцо туманности. Рассуждали об относительной древности планет. Дарвин требовал по крайней мере 60 миллионов лет для того, чтобы реализировать действительные движения луны, относительно которой предполагалось, что она сначала была чем-то вроде нароста на земле19. Но все светила солнечной системы современны и их образование (за исключением Солнца) заняло не больше времени, чем эволюция какой-либо Nova (новой звезды), т. е. менее двух лет.

Вместе с Вольтером и д’Аламбером говорят, что картезианские вихри смешны и странны. Такое отношение к ним вызвано гениальным открытием Ньютона. Но на самом деле дуализм, управляющий рождением в растительном и животном царстве, является также необходимым и при возникновении бытий космических. Первоначальный дуализм туманности и вихря не удивлял Декарта, который всюду видел в природе дуализм материи и движения. Но сторонники Ньютона, как и сторонники Декарта, в следующем положении найдут средство положить конец вековому конфликту, который разделял их, и который задерживал почти в течение трех столетий развитие космогонии. Всякая звездная система в своем существовании имеет две последовательные фазы, незаметно и быстро переходящие одна в другую: период картезианский, или вихревой, очень короткий, характеризуемый громадными скоростями, преобладанием отталкивательных сил, определением геометрических форм системы и радиальным рассеянием ее масс, и период ньютоновский, в котором сопротивление туманной среды, увеличив массы молекул и ослабив их скорости, останавливает радиальное рассеяние и подчиняет силе притяжения все первоначальные силы.

Вихревая гипотеза уничтожает нужду в миллионах и миллионах веков щедрого кредита, который испрашивали прежние составители космогоний. Но вихревая гипотеза прилагается лишь к началу процесса мирообразования. За процессом, который я назвал бы центробежным, следует процесс центростремительный. Требование кредита на миллионы веков здесь остается во всей силе. Образовавшаяся земля должна начать устраиваться.

Как она устраивалась, и сколько времени потребовалось, чтобы она дошла до своего настоящего состояния?

Прежде всего ответ на этот вопрос ищут в данных геологии.

Исследование земной коры, в которой погребена вся прошлая история земного мира, показывает, что земля явилась сначала в раскаленном огненно жидком состоянии, что долго, в течение многих и многих веков, она как огненный метеор носилась по небесному пространству. Нужно было много веков, чтобы на ней создались условия, делающие возможною жизнь. За азоическим периодом, в котором не было жизни, наступила так называемая архейская эра. Она заключает в себе прекамбрийскую систему (особенно характерны гуронские отложения), силлурийскую (заключает камбрийские, ордовисийские и готландские отложения), девонскую (с этажами – гединским, кобленским, эйфелевским, гиветским, франийским, и фаменийским), каменноугольную (подразделяется на эпохи – динатьенскую, собственно угольную, вестфальскую, стефановскую; это собственно для запада; в России развитие системы представляет некоторые самостоятельные этажи, например, донецкий, московский) и пермскую (этажи; отеньский, саксонский, тюрингенский, немцы обыкновенно называют эту эпоху лиасом). В эту первичную эру, жизнь на земле проявлялась только в сравнительно низших формах. Множество моллюсков, которые живут в морях (моря тогда покрывали гораздо большую часть поверхности, чем теперь), каковы: Саіуmenе Blumenbachi, orthoceras requlare, calceola sandolina, Productus cora, были тогда особые ганоидные рыбы, не похожие на ныне существующие, какова osteolepis (из девонских отложений); растительность состояла главным образом из тайнобрачных (лепидодендроны, сигиллярии, достигавшие высоты 15–29 сажень, сфеноптерис, пекоптерис, теперь у нас представителями тайнобрачных служат скромные папоротники, хвощи, мхи и т. п.); затем были односеменодольные (подобные теперешним пальмам) и голосеменные (теперь к голосеменным принадлежат хвойные смолистые). За этою первичною эрою последовала вторичная. Она обнимает систему триасовую (теснейшим образом примыкает к пермской, некоторые называют ее отложения пикилийской группой пермской системы), юрскую (разделяется на этажи: 1) ретийский, хеттангийский, синемурийский, шармутьенский, тоарскийский, 2) байосийский, батонский, 3) калловийский, оксфордский, рауарасийский, секванский, кимериджский, портланский, это – этажи трех подотделов юрской системы – масавского или интрагорского, среднеюрского и верхнеюрского); наконец, эта эра оканчивается системой меловою, которая подразделяется на нижнею и верхне-меловую (этажи: 1) неокомийский, баремийский, антийский и альбийский; 2) кеноманийский, туронский, сенонийский, данский).

В эту эру жизнь вступает в новую высшую фазу развития. Морская жизнь характеризуется развитием аммонитов (моллюски с спиралеобразными раковинами), являются и белемниты (моллюски продолговатой формы строения). На суше являются пресмыкающиеся хиротериум, оставивший отпечаток своих лап на вечные времена на песчанике, динозавры (пресмыкающиеся, весьма родственные птицам) ихтиозавры, плезиозавры (саврии крайне длинного строения), археоптерикс (птица с зубами, очень похожая на ящерицу), птеродактил (летающая ящерица, очень похожая на птицу). Гесперорнис – высший тип птиц. Ящерицы той эпохи имели крайне громадные размеры, но очень скудное количество мозга, жизнь представляла тогда грубые и дикие формы, на земле не было разума и любви, была только жестокая strugle for life – борьба за жизнь, за существование. За вторичной эрой следует третичная. Она разделяется на эоген (эоцен и олигоцен) и неоген (миоцен и плиоцен). Эоцен подразделяется на этажи: 1) евесонские: танетский, сфарнанский и инресский; 2) парижского бассейна: лютецкий, бартонский и людийский. Олигоцен делят на два этажа: тонгрийский (подразделяется на саннауасийский и стамнийский) и аквитанский. Миоценовый период, имеющий значение громадной важности, подразделяется на эпохи: бордогальскую, молассовую, тортонскую, сарматскую и понтскую. Плиоцен разделяется на этажи: плезансиен, астезан сицилийский. С третичным периодом начинается распространение на земле млекопитающих. Являются толстокожие, наприм., палеотериум, из рыб размножаются сквалы (акулы относятся к их роду), являются жвачные родственные толстокожим, в конце периода оказываются существующими мастодонты, слоны, носороги, гиппопотамы, и, наконец, является лошадь. Носороги и слоны этого периода не тожественны с ныне существующими, но принадлежат к тому же самому виду. За третичной следует новая, или четвертичная эра. Геологи не имеют для нее общепринятой и бесспорной классификации. С геологической точки зрения эта эра только что начинается. Эта эра обнимает собою ледниковую эпоху с межледниковыми промежутками и современную, т. е. ту, в которую живем мы. В ледниковую эпоху жило много животных типов, которые угасли и вымерли теперь (мамонт, пещерные – лев, тигр и медведь, может быть diornis – гигантская птица), но все то, что живет теперь, несомненно, жило и в ледниковую эпоху. Человек уже жил в то суровое время и вел жестокую борьбу за существование с природой и животными (эта эпоха характеризуется сильным понижением температуры, обилием воды и ледников). Он вышел из этой борьбы торжествующим победителем. Таковы фазы, которые пережила земля в своей истории.

Никто еще не заключил в хронологические рамки историю, пережитую землей, но, если приложить хронологический расчет только к самым последним эпохам существования земли, то легко можно убедиться, что здесь мы имеем дело с миллионами лет. Мы знаем, как изменяется рельеф суши теперь, как перемещаются море и земля, постепенно образуются возвышенности, передвигаются ледники. Во времена, непосредственно нам предшествовавшие, процесс этих изменений должен был совершаться подобным образом, как он совершается теперь. Исследование явлений выветривания, размывания, образование насосов, явлений сейсмических и вулканических, показывают нам, что изменения на поверхности земли происходят медленно и постепенно, что катастрофы, вообще говоря, почти не влияли на эти изменения, они были редки, и имели слишком ограниченные размеры, чтобы их можно было принимать в расчет, как важные геологические факторы. Но если изменения в прошедшем совершались так же медленно, как в настоящем, то, спрашивается, сколько же тысячелетий было нужно для того, чтобы море от Парижа передвинулось к Диеппу и Гавру, и, чтобы море, покрывавшее некогда московскую и тульскую губернию, замкнулось в те тесные границы, которые мы теперь называем Каспийским морем? Гексли поставил вопрос, сколько нужно времени для образования каменноугольного бассейна, в котором совокупность всех слоев угля, лежащих друг над другом, имеет 50–60 футов толщины? Толщина отдельных слоев угля колеблется от 1 вершка до 1/2 сажени. Гексли, для решения вопроса, вышел из того положения, что каменный уголь образуется из лесов на месте их произрастания. Последовательные слои угля, это леса, выросшие один под другим. Гексли пришел к заключению, что для образования его каменноугольного бассейна нужно не менее 6 миллионов лет, но это выражение имеет то же значение, как и выражение, что для создания Рима нужно было не менее одного дня.

Есть другой масштаб для геологических расчислений. В пещерах сверху создаются натечные образования наподобие ледяных сосулек. Они называются сталактитами. Снизу кверху растут подобные образования, называемые сталагмитами. По вычислениям, в адельсбергской пещере рост таких образований в 70 лет равен 1/4 линии. Отсюда следует, что возраст, находящегося там сталагмита, равен 217000 лет. Но ведь весь процесс образования этого сталагмита, с геологической точки зрения, есть процесс современный.

Геология говорит о том, во сколько времени могло устроиться жилище для современной жизни на земле, а биология должна ответить на вопрос, во сколько времени могла вырасти та жизнь, которая теперь существует на земле. Согласно современному учению, в природе происходили не смена одних геологических и палеонтологических эпох другими, не смена флор и фаун, а непрерывный процесс развития. Лошадь не сменила собою гиппариона – животное, очень близко подходившее к лошади, но имевшее не один, а три пальца на ноге, – но произошла от гиппариона. Существуют некоторые факторы, рычаги в природе, которые производят, что последующие поколения не повторяют своих отцов, но представляют изменение их типа в общем в прогрессивном, иногда в регрессивном направлении. Процесс развития органической жизни совершался таким образом. Сначала, путем постепенного преобразования из неорганической материи, образовалось органическое вещество, затем явились организмы без органов (монера, амеба), под воздействием различных внешних условий первичные организмы дифференцировались, из них, в течение может быть миллионов лет, или веков образовались различные типы беспозвоночных (мы говорим о развитии только животного царства): кишечнополостные, губки, насекомые, ракообразные, моллюски, черви. Явились асцидии – тип, приближающийся и к червям, и к моллюскам, от них, полагают, произошли первые позвоночные (простейший тип – ланцетик). Затем, путем развития, явились рыбы, от рыб земноводные, от земноводных летающие и пресмыкающиеся, сумчатые млекопитающие, лемурные, обезьяны, человек. Современная наука не претендует на то, что она может вполне объяснить этот процесс развития и происхождения организмов, но она утверждает, что она может доказать, что он был таков.

В самое последнее время, уже в XX столетии, сделана попытка дать генеалогию слона. Теперь слоны живут в тропической Африке и Азии. Но раньше область распространения их была несравненно обширнее. В ледниковую эпоху, мамонт – густошерстый слон – жил в Европе. Сравнительно недавно он жил в Сибири. Родственный слонам ископаемый стегадон жил, между прочим, в Японии. Мастодонт, близкий к стегодону, в конце третичного периода жил в Америке. Слоны представляют много разновидностей: слоны-гиганты, слоны величиною с пони, слоны – с четырьмя бивнями, слоны – с двумя бивнями, слоны – с длинным хоботом, слоны – почти без хобота. Много, для попыток создать генеалогию слонов, дали раскопки в Файюме (Файюм, значит болото, это – оазис в Нижнем Египте). Слонов производят от морских коров (сирен). Первым наземным представителем слоновых считается меритерий. Он имел короткий хобот, был сравнительно невелик, в общем, похож на тапира. За меритерием идет палеомастодонт. Рост больше, хобот – длиннее. Далее является тетрабеладонт – с четырьмя бивнями. За ними следуют уже общеизвестные мастодонты, динатории, мамонты, в собственном смысле, слоны. Если все эти типы действительно связаны генеалогическою связью, то с точки зрения дарвиновской теории между ними нужно предположить еще громадное количество посредствующих звеньев, и вот, Фриз определяет, что для образования животного мира, согласно принципам дарвинизма, требуется два с половиною миллиарда лет. Сам Фриз, правда, пытается при помощи своей теории понизить эту цифру до 24 миллионов лет. Но, в общем, современные натуралисты питают гораздо более нежные чувства к цифрам, подсказываемым дарвинизмом, чем к теории Фриза.

До последнего времени эти непредставимые цифры вызывали очень определенные затруднения. Физика учит нас о быстром излучении теплоты, а если так, то каким образом солнце могло сохранить свою энергию в течение такого безмерного количества веков? Теперь ответ найден. Найдена энергия радия, интроатомная энергия. Эти новые виды энергии восполняют расходование солнечной и земной теплоты.

Не так давно ученые пессимистически смотрели на будущее. Им казалось, что жизнь земли идет к концу. Наиболее заботливые из ученых даже составляли проекты, как задерживать излучение теплоты, как экономить уголь. Теперь ученые оказались в положении людей, неожиданно получивших громадное наследство. «Если бы атомы солнечной системы освободили их энергию, ее оказалось бы достаточной для солнечной радиации в течение 1600 миллиардов лет“. Так пишет Бело.

Все должно иметь конец. В это верят и теперь, как прежде. Но говорить о конце земли теперь пожалуй также рано, как решать относительно четырехдневного младенца, что будет с ним, когда ему будет восемьдесят лет.

Миры стареют, разрушаются, гибнут. Жизнь на Марсе идет к концу, поучает нас Лоуэль. Но почему же марсиане не воспользуются интраатомной энергией? Может быть еще воспользуются. Ученые настоящих дней смотрят на будущее спокойнее, чем их предшествовавшее поколение.

Насколько ценны все эти соображения и предположения ученых?

Я полагаю, что космогонические теории, прежде всего для ученых, имеют значение механических задач. Имеется какая-либо данность – солнечная система или туманность Андромеды. Какие механические силы могли произвести эту систему или эту туманность? Покойный Пуанкаре выяснил, что раз факт допускает одно механическое объяснение, то он допускает вместе с тем и бесконечное количество таких объяснений. Легко это пояснить на примере. Тело М находилось в пункте А, потом оказалось в пункте В. Мы легко можем вычислить, какая механическая сила могла передвинуть его по прямой линии от А к В. Но мы можем предположить, что на него действовало несколько сил под разными углами; можем предположить действие каких-либо постоянных сил и криволинейное движение. Можно представить, что В было центром, около которого вращалось М, начав с радиуса AB, и постепенно уменьшая его. Космогонические гипотезы имеют дело с результатом, который мог явиться следствием бесконечно различных причин. Однако, при возможности бесчисленного количества предположений, не всякие предположения допустимы. Гипотеза Лапласа отжила свой век. Вышедшие из нее разнообразные гипотезы – в частности Фая и Лигондэ 20 тоже по-видимому должны пойти вслед за своей материнской гипотезой. Теперь нам выдвигают спиральную или вихревую гипотезу.

Относительно этой гипотезы, мне думается, что она имеет для себя основание в земных явлениях, и что ей возражения представляет небо.

Вращательные движения волчка, водовороты, циклоны и антициклоны, кружение листьев при ветре, иногда очень медленное, все это явления спиралевидных вращений, чаще правда, спиралей свертывающихся, но иногда и развертывающихся, все это нечто, подсказывающее мысль об удалении материи от центра высокого давления по спиралевидным путям. От малого масштаба можно перейти к такому большому, как солнечная система, и там представить себе подобный процесс. Но я сказал, что небо возражает против предположения об образовании нашего мира посредством вихреобразного процесса. Дело вот в чем. Спиральные небесные туманности остаются неизменными с тех пор, как стали предметом наблюдений. Где же вихри? Бело ссылается на Nova Персея, явившуюся в 1901 г. Бело склонен допустить, что столкновение темного тела с туманностью полагает начало таким новым звездам, и затем новым мировым системам.

Насколько обосновано такое предположение?

Еще в 1893 г., астроном Лука, в статье: „Nouvelle Etoile du Cocher“ дал обзор гипотез21, пытавшихся объяснить появление новой звезды, в созвездии Возничего (Nova Aurigae=T Возничего) и те из них, которые объясняют ее появление столкновением, он находит неудовлетворительными. Зеелигер предположил, что Nova Aurigae была сначала громадным темным болидом, и при движении по небу случайно врезалась в космическую туманность. Частицы туманности устремились на нее. Их падение дало свет и теплоту. Все перемены в блеске Nova объясняются тем, что она двигается то в более, то в менее плотной среде туманности. Лука указывает много соображений, почему не может быть принято это предположение. Приведем из этих соображений одно. Если бы Nova двигалась в туманности и претерпевала бы такое трение, какое предполагает Зеелигер, то она должна бы была значительно замедлить свое движение, но спектроскоп показывает, что движение ее все время оставалось неизменным. Предполагали, что Nova явилась следствием столкновения 2-х темных тел на небе, но, если бы было так, феномены не происходили бы так, как они происходили: блеск Nova постепенно усиливался, затем ослабел, затем, через несколько месяцев (в августе 92 г.) опять усилился. Новые звезды являются небесными загадками, но конечно не при помощи загадок можно разгадывать тайны действительности. Вихревая гипотеза не находит себе подтверждений на небе; то обстоятельство, что она как будто согласуется с астрономическими и геологическими фактами, не исключает возможности других гипотез, которые будут еще лучше согласоваться с этими фактами, и все-таки, в конце концов окажутся неверными. Факт, представляемый солнечною системою, допускает возможность различных объяснений, и не то удивительно, что между ними оказываются правдоподобные, а то, что эти правдоподобные легко разрешаются в недопустимые. Во всяком случае, найти причину вихря в темном теле, попавшем в туманность, уже значит рисковать оказаться в несогласии с законами движений.

За все то время, за которое известны нам земля и небо, миры на самом деле не представили нам примеров рождения, роста, смерти. Небо то же, что и было. Энергия земли остается такою же, как и во дни Менеса, Гуддеи, Гаммураби, Авраама. Представление, будто небо, не давая нам примеров роста миров, представляет нам миры различного возраста и даже во всевозможных возрастах, это представление является совершенно необоснованным и стоит в противоречии с данными физики и химии. Спектральный анализ показывает нам, что спектр туманностей специфичен; новые звезды, являвшиеся в туманностях, Nova Cygni 1876, Nova Aurigae 1892, Nova Persei 1901, сначала давали очень сложные спектры, а потом спектр их становился спектром туманностей. Все это приводит к заключению, что туманности, это – особый тип миров, а вовсе не эмбрионы миров аналогичных солнечной системе.

Мы не знаем, что старше, и что моложе на небе. Во времена Лапласа было ясно, что солнце есть мать, а земля – ее дитя. Теперь никто из людей, знакомых с делом, не повторит этого.

Прошедшее миров нам неизвестно. Но, по крайней мере, нам может быть хорошо известно прошедшее земли? На этот вопрос должно отвечать отрицательным образом.

Джордж Дарвин затребовал по крайней мере 60 миллионов лет для того, чтобы луна стала тем, чем она есть, вместо того, чтобы быть придатком на земле. Эту, лишенную для нас смысла цифру, Бело свел к двум годам. В области геологических расчетов оказывается возможным то же самое, что имеет место в области космогонической. Из роста сталактитов и сталагмитов можно получить совсем иные цифры, чем те, которые извлекали Ляйэл и его последователи. Менее полутораста лет назад, в Юрьеве был построен каменный мост, с которого теперь свешиваются сталактиты в 3 дециметра длиною. Они образовались вследствие просачивания подпочвенных известковых вод через щели и скважины сводов. Рост сталактитов здесь оказывается в среднем равен двум миллиметрам в год. Если сталагмит в Адельсбергской пещере рос в среднем по этому масштабу, то его возраст в настоящее время приблизительно равен 2250 годам, т. е. во сто раз менее, ранее найденной нами цифры.

Обратимся к каменному углю. В конце восьмидесятых и начале девяностых годов прошлого столетия Фойэль предложил новую теорию происхождения каменного угля, эта теория так же мало нуждается в миллионах лет, как и луна по теории Бело. Гипотезу Фойэля развил и подкрепил новыми доводами Лаппаран. Вот – ее сущность.

Путем микрохимических манипуляций, а иногда и путем более простых исследований, можно убедиться, что в каменном угле находятся растительные останки, по строению которых всегда можно узнать семейства, к которым они принадлежали. Но относительно незначительное количество таких останков и их беспорядочное расположение в среде совершенно аморфной указывают, что прежде, чем они были погребены в различного сорта песках, они подвергались сильным и энергичным трениям. Кроме того, из исследования оказывается, что все эти растения принадлежат к земным, каковы, например, папоротники, каламиты, каламодендроны, сигилларии, кордаиты и т. д. Там, где это можно было исследовать, оказалось, что растения в каменноугольном слое расположены обыкновенно в горизонтальном положении именно так, как они были бы расположены, если бы были принесены на место их погребения водой. Следы взаимного трения, замечаемые на них, показывают, что их несла вода, и что место их погребения, не есть место их рождения. Спрашивается, как образовались они, и как попали туда, где находятся теперь?

Выросли они в девственных каменноугольных лесах, о величии и характере растительности которых современные тропические леса могут дать некоторое отдаленное понятие. В этих лесах жизнь и разрушение идут рука об руку. У подножия роскошных деревьев находятся груды разлагающихся растений. Если подобные разлагающиеся груды можно наблюдать в лесах теплых стран нашего времени, то тем более они должны были быть в каменноугольную эпоху, когда в деревьях не было крепких стволов, когда у большей части растений были мягкие внутренности, когда было царство древовидных папоротников и сигиллярий. Останки их без разбора слагались в беспросветной тени на влажной почве. Образовывалось множество смолистых продуктов. Редко падавшие стволы растений оставались совершенно целыми, иногда они пучились и вскрывались, иногда в них сначала выгнивала мягкая внутренность, в которой поселялись разные гады и пресмыкающиеся, которые и доканчивали разрушение внутренности. В этой гнившей растительности происходили сложные химические процессы, результатом которых являлось вещество, по своему химическому составу тождественное с каменным углем. Так каменный уголь образовывался из растений там, где росли растения.

Но он там не оставался. Фойэль, для объяснения его дальнейшей судьбы предлагает теорию каменноугольных дельт. Он излагает ее в приложении к Франции. В каменноугольную эпоху рельеф Франции отличался большими неровностями, вследствие чего, потоки вод, перемещаясь под большим уклоном на небольшом пространстве могли производить весьма сильное механическое действие. Бассейнами, принимавшими в себя воды отдельных рек и ручьев, являлись озера, имевшие часто очень значительную глубину. В каждое половодье потоки, впадавшие в озеро, приносили с собой все то, что поднимали на своих берегах: камни, пески, глину, целые растения и слой растительных останков, находившийся на лесной почве. Когда все это приносилось в озеро, то камни и гальки конечно падали на дно первыми, затем оседали пески, затем глина и, наконец, растительные вещества. Если бы растения надолго были предоставлены самим себе, то они могли бы в конце концов подняться на поверхность, но, прежде чем они успевали сделать это, принесенные новые аллювиальные слои навсегда погребали их под собой на дне озера. Если при отложении на дне озера растительные останки были резко обособлены от минеральных веществ, то образовывался слой чистого каменного угля; если минеральные и растительные останки, вследствие каких-либо обстоятельств были перемешаны, то образовывался или так называемый смолистый слой, или слой нечистого угля. Толщина, образовавшихся таким образом слоев каменного угля, зависела, во-первых, от силы разлива; во-вторых, от обилия растительного материала, который мог быть захвачен разливом.

Изложенная теория различает в образовании угля два момента. Первый момент образования из растений вещества по своим химическим свойствам тождественного с каменным углем. Этот процесс происходит на месте роста растений и состоит в том, что растение беднеет водородом и обогащается углеродом и его производными. Второй момент состоит в том, что вещество, химически тождественное с каменным углем, но не имеющее его физических свойств, перенесенное водою на дно озера и подвергающееся давлению все увеличивающихся отложений, приобретает физические свойства каменного угля, его плотность и его строение.

Лаппаран, Фойэль и другие подробно исследовали отношение этой теории к фактам действительности, главным образом к каменноугольным бассейнам Франции. Они пришли к выводам, что теория дает возможность объяснить и все встречающиеся различия в качестве каменного угля и различие в его расположении, и, что теория не имеет ни одного факта, который бы состоял в противоречии с нею, или по крайней мере, не мог быть ею объяснен.

Сравнивая эту теорию с тою, которую некогда защищали Гексли и другие исследователи, мы видим, что она отличается от старого учения двумя выгодными особенностями, во-первых, она не прибегает для объяснения факта к фантастическим десяткам миллионов лет; во-вторых, она не обращается ко множеству произвольных предположений, без чего не могла обходиться старая теория. Процесс образования каменного угля, по старой теории происходит таким образом. На каком-либо месте рос лес, затем это место опускалось и становилось дном водного бассейна, на нем начинали откладываться минеральные отложения, а под ними растительные остатки превращались в каменный уголь. Затем это место снова поднималось, становилось сушей, на нем снова вырастал лес, снова начиналось опускание местности, затопление леса и т. д. Если мы в известном каменноугольном бассейне встречаем до ста слоев угля, перерезываемых минеральными пластами, то значит это место сто раз делалось сушей и водным дном. Собственно, для образования растительности, из которой потом возник каменный уголь, не было нужно много времени, особенно в ту эпоху, когда температура на земле была гораздо выше и количество углекислоты в воздухе гораздо значительнее, но для тех геологических метаморфоз (поднимания и опускания суши), которые по теории необходимо обусловливали образование каменного угля, очевидно, требовались миллионы лет. Причем, самое предположение этих метаморфоз являлось совершенно произвольным, которое нельзя было обосновать какими бы то ни было данными геологии. Нам кажется, что если бы старая теория была верна, то геологическое расположение каменного угля было бы совсем иным, чем каким оно оказывается в действительности. Так как геология скорее допускает, что каждое место земной поверхности было несколько раз водным дном и сушей, чем то, что с одними местами эти перемены происходили сто раз, а с другими ни разу, то естественнее было бы ожидать встречать каменный уголь повсюду в виде незначительного количества слоев, чем не встречая его во многих местах совсем, в других находить в виде громадного количества мощных залежей. Обращаясь к новой теории, мы видим, что ею этот факт необходимо предполагается; видим далее, что новая теория не нуждается в произвольном предположении бесчисленных геологических метаморфоз, как не нуждается она и в предположении фантастических цифр: для образования известного числа слоев ей требуется только количество половодий равное числу слоев. Для образования минеральных отложений между слоями совсем не требуется особого времени: отложение каждого половодья, по теории, представляло два слоя; нижний (более тяжелый) – минеральный, и верхний (более легкий) – растительный. Различие частных условий обусловливало частные особенности того и другого слоя, и различие в их взаимных отношениях. Это согласие новой теории с фактами, ее простота, ясность, и отсутствие в ней фантастических и произвольных предположений, думаем, обещают ей будущность.

Делая такое предположение относительно будущего, наведем справку относительно прошедшего. По новой теории уголь есть растительный аллювий – растительное отложение, принесенное водой. Это предположение было высказано в первый раз в 1718 году Антуаном Жюссье. За него стоял Бюффон. Вообще с ХVІІ в. оно не было поколеблено22. В XIX веке принципы геологии Ч. Ляйэля заставили отвергнуть его и даже позабыть, но вот теперь снова возвращаются к старой теории, может быть затем, чтобы подкрепив данными и разъяснениями, превратить ее в научную истину.

Можно еще привести пример того, как все более сокращаются геологические масштабы. Каменный век в жизни человечества подразделяют на два периода: палеолитический, т. е. период употребления орудий из оббитого камня, и неолитический – период употребления орудий из полированного камня. Обыкновенно принимали, что конец последнего отстоит от нашего времени более, чем на 10 тысяч лет. Но вот, мы приведем геологические расчисленения Ренэ Кервиллера для бухты пенхуесской, которые, во 1), несомненно истинны, во 2), приводят к весьма важным результатам по вопросу о начале эпохи неолитической и бронзовой. Мы изложим кратко сущность работ Кервиллера. Пенхуесская бухта находится на западном берегу Франции около 16° долготы и немного севернее 47° широты, в нее впадает Луара. С 1874 г., на берегах Луары, около места ее впадения, берегах, занимающих, очевидно, место прежнего моря и образовавшихся вследствие илистых отложений Луары, производились раскопки. Там находили много черепов, бронзовых и каменных неолитических орудий. Сначала, по обыкновению геологов, всем этим находкам приписывали глубокую древность, но в 1876 г., в августе, было сделано одно открытие, которое давало возможность определить древность некоторой части отложений. Именно, были найдены некоторые произведения галло-римской индустрии и между прочим маленькая бронзовая вещица Тетрика, хотя истертая, но на которой еще легко можно было прочитать написанное. Этот Тетрик был префектом Аквитании, принявшим власть в Бордо в 268 г., управлял несколько лет Галлиею, Испаниею, Британиею и оставил власть в 275 г. Находка была сделана на глубине 1,5-m, такова, значит, была мощность отложения в 1600 лет, в одно столетие, следовательно, она равнялась приблизительно 0,37-m. «Должно ли допустить, – спросил себя Кервиллер, – что вообще толщина илистого отложения пропорциональна времени, необходимому для ее образования, или должно предположить, что низшие отложения, будучи сдавлены высшими, имеют вековую мощность тем меньше, чем они лежат глубже?» Вопрос весьма важен, ибо, если допустить пропорциональность, мы бы владели средствами определить точно дату для отложений бронзовых и полированного камня. Большое отложение, содержащее бронзу, нужно бы было датировать пятым веком пред P. X. и маленькую шпагу – шестым. Естественно, что самые маленькие шпаги суть самые древние, и присутствие топора с рукояткою между двумя отложениями бронзы доказывают, что эти бронзовые орудия относятся к эпохе переходной: маленькая шпага является предметом, обозначающим началом введения бронзы в Европу. Таким образом, век бронзы в устьях Луары имел древность в 2500 лет. Вообще, выводы, полученные из такого расчисления, можно резюмировать таким образом: 1) в 6 в. до P. X. в устье Луары еще пользовались полированным каменным топором с рукояткой из оленьего рога; 2) что введение бронзы в этой местности произошло в 7-м веке до нашей эры; 3) что за 1000 лет до нашей эры здесь употребляли полированные топоры, несравненно более грубые, чем в последующее время (можно сказать, что здесь тогда была заря неолитического века). Да, правильно. Вот, Кервиллер как рассказывает об открытии им доказательств этой правильности. „Прогуливаясь однажды с Шателье, – говорит он, – по опушке лесов, находящихся около раскопок, я был поражен видом вертикального разреза илистого слоя: вместо того, чтобы быть гладким и однородным, он представлял очевидно следы последовательных и весьма близких отложений. Слои были горизонтальны и, казалось, имели 0.003-m. толщины. Это открыло мне тайну внутреннего строения пенхуесского ила и ход аллювия. Внимательное изучение пенхуесского ила показало, что каждый слой его слагается из трех элементов, следовавших всегда в одном порядке: песок, глина, растительные остатки, и затем опять песок, глина и т. д. Толщина песочных отложений варьирует всего более. Маленькие растительные слои, состоящие из листьев и особенно из трав, указывают на годовое отложение осени и образуют изолированную поверхность. В промежутке – песок и глина, различающиеся по плотности. Итак, толщина совокупности этих трех слоев, варьирующая между 0.001 m. и 0.005 m. (кроме исключительных случаев гравиевых отложений) представляет годовое и правильное отложение. Совокупность 100 групп из трех слоев варьирует по мощности от 0.37 m.». Таким образом, истинность приведенных выше расчислений является несомненною.

Биология требует крупных цифр, но биология Дарвина, господство которой уже кончается. Новые биологи готовы на уступки. Фриз запрашивает лишь 24 миллиона лет. Если oenothera Lamarkiana (желтый цветок, похожий на наш Иван-чай) имеет 6000 признаков и в течение 4000 лет один признак у ней сменяется новым (по Фризу смены или мутации – внезапны), то история Lamarkiana, а вместе с тем и история всего органического мира охватит 6 тысяч X на 4 тысячи = 24 миллионам. Это – биохроническое уравнение Фриза. Нетрудно видеть, что оно совершенно произвольно. Геологические условия в прошлом менялись, следовательно, должен был меняться и темп мутации. Но на самом деле, возник ли органический мир, благодаря естественному отбору, мутациям, или чему иному? Зоология XX столетия дала на мой взгляд поучительные факты, подсказывающие мысль, что толковать об истории органического мира еще чересчур преждевременно. Всякий, занимающийся зоологией, конечно не может не заметить, что в исторический период мы имеем дело с вымиранием родов, а не с возникновением новых. Двадцатый век прибавил к этому, что роды, которые по биологическим теориям считались предками существующих, оказывается существуют и теперь. Они должно быть не предки, а просто братья. Таково – окапи, найденное в Африке. Это животное, ныне живущее, по теории, вымершее промежуточное звено между жирафом и лошадью. Взрослое оно имеет величину лося, вообще оно приближается по виду к жирафу, но не имеет рогов, имеет короткую шею и у него незначительна разница в длине передних и задних конечностей. Имеются среди ученых очевидцы (Лепти), видевшие на Конго карликовых слонов (6–8 футов высоты), т. е. предков нынешних слонов. Дано даже подробное описание их вида. В Африке найдены карликовые бегемоты. Вообще, изысканиям в Африке посчастливилось. Но ведь не одна Африка заключает области, не исследованные доселе. Азия не исследована во многих областях и отношениях. В Южной Америке есть немало мест, куда не ступала нога ученого. Хэдсон (его книга – Натуралист в Ла плате) рассказывает, как он навеки упускал, однажды увиденные им экземпляры, никогда ранее не виденных и не известных птиц. В общем, получается такое впечатление. Типы, которым мы усвояем имя предков, на самом деле жили совместно с ныне существующими видами. Они вымерли, отчасти продолжают вымирать. Во всяком случае, факт вымирания несомненен, но возникновения новых родов мы не наблюдаем не только на протяжении своей жизни, но и на протяжении всей культурной жизни человечества. Нельзя поэтому нам составлять никаких биохронических уравнений.

Двадцатый век в этом отношении дал нам еще предостережение. Со времени открытия лучей Рентгена (конец 1895 г.), и до настоящих дней, перед нами постоянно все более и более выясняется, что доселе мы имели лишь смутное представление о мировых энергиях. Оказывается, природа располагает силами, ускользавшими доселе от нашего наблюдения. Эти силы может быть могли производить в момент то, для чего мы требуем теперь по своему счету миллион лет. Мало этого. Содди высказал догадку, что может быть некогда люди могли располагать этими силами по своему усмотрению, но потом нечто вырвало из их рук эти перуны и они оказались в очень жалком состоянии.

Содди издал целую книгу о радии. – Радий (11 лекций, 1910). Радий испускает из себя эманации, которые потом превращаются в гелий. Мы имеем таким образом здесь дело с превращением химических элементов. Старая проблема алхимиков о том, как из меркурия и серы делать золото, получает новое решение. Алхимики искали еще жизненного эликсира, и опять в удивительных свойствах радия Содди и помимо его уже поставили вопрос – новые энергии, и особенно радий, не дадут ли нам ответа на вопрос о том, как возникли первоорганизмы? и высказывались надежды, что будет, наконец, пролит свет на вопрос, доселе остававшийся безусловно темным.

Содди идет дальше. Ему рисуется, что в вопросе о прошедшем, новые открытия дают основания для веры в старое сказание о падении человека. „Дадим, – пишет он, – на несколько мгновений простор нашей фантазии, прежде чем поставить точку. Что, если этот взгляд, который невольно сам собой приходит в голову, справедлив, и мы можем положиться на слабые намеки, которые дают нам сказания и суеверия, дошедшие к нам от доисторических времен? Не можем ли мы прочесть в них обоснование той веры, что прошлая, забытая раса людей не только достигла знаний, которые мы добываем вновь, но и завоевала могущество, которого у нас нет? Наука воссоздала историю прошлых времен, как непрерывное „возвышение человека“ до современного уровня его могущества. Ввиду очевидных указаний на постоянные успехи человеческой культуры, происхождение традиционной легенды о „падении человека“ с более высокого уровня развития, вообще говоря, малопонятно. Но с нашей новой точки зрения, науку и легенду далеко не так трудно согласить, как это кажется. Раса, которая могла превращать элементы, не нуждалась в том, чтобы в поте лица добывать свой хлеб. Если судить по тому, чего наши инженеры могут достигать при помощи подвластных им, ограниченных запасов энергии, то можно думать, что такая раса могла оживить бесплодный континент, расплавить замерзший полюс, и весь мир превратить в ликующий сад Эдема. Может эти расы могли исследовать внешние области пространства и переселяться в более удобные миры точно так же, как мы переселяемся на более удобные континенты. Одно только можно сказать с уверенностью: такое человечество должно было бы иметь короткое существование. Один неверный шаг мог переменить роль человека в природе, сделав его слугой из господина, и последствия были бы непоправимы: весь мир должен был бы снова познать неограниченную власть природы и вновь начать свой трудный путь среди времен. Может быть, сказание о „падении человека“ и есть отголосок такого былого бедствия 23.

К каким выводам относительно прошедшего и будущего приводят нас все эти открытия и предположения наших дней? Собственно, к ряду отрицательных выводов: мы не знаем физических сил, действующих в мире; не знаем, как образовались миры, как возникла и развилась жизнь на земле, что будет с мирами? Мы ничего не знаем. Те, у которых кружится голова от успехов современной техники, должны себе выяснить, что успехи техники, и успехи в области познания истины – две совершенно различные вещи. Успехи техники должны являться непременным следствием расширения наблюдения и опыта. Постоянно открывают новые связи между явлениями и утилизируют эти связи, но связи эти временные. То, что прежде гордо называли вечными законами, или неизменными фактами, оказывается представляет собою временное и случайное явление. Разве солнечный год неизменен? Разве времена года в московской губернии – вечный факт, разве свойства материи при всевозможных температурах и при крайне мелких делениях остаются неизменными? Наши законы не только физические, но и геометрические по-видимому являются законами для ограниченного опыта, пространства и времени. Речи о миллионах лет, которыми прежде так свободно швырялись и продолжают еще швыряться ученые, если в них вдуматься, смешны. Прежде всего, как измерять эти миллионы? Люди, пытавшиеся подорвать авторитет Библии, спрашивали, как измерялось время и делилось на дни раньше четвертого дня – раньше создания солнца и луны? Вопрос очень наивный с точки зрения современной науки, потому что суточные деления не зависят ни от солнца, ни от луны, а от обращения земли вокруг оси. Но на протяжении веков – а не на протяжении трех дней – скорость вращения земли изменяется, изменяется и скорость обращения вокруг солнца, и скорость поступательного движения к созвездию Геркулеса. Каким же образом продолжительность процессов в прошедшие века мы можем сравнивать с продолжительностью процессов в настоящее время?

Во второй половине XIX столетия был по-видимому твердо установлен принцип, что в прошедшем и будущем действовали и будут действовать те же физические факторы, что и в настоящем. Теперь этот принцип должен быть отвергнут. Какой-либо радий в прошедшем мог действовать с громадною интенсивностью, и мы не можем отрицать возможности, что какая-либо сила выступит завтра в виде могучего фактора заправляющего судьбами земли. Прошедшее и будущее для нас темны.

Содди допускает возможность, что человек в прошедшем владел силою, при помощи которой управлял миром, и которую потерял вследствие падения. В руках человека был, так сказать, рычаг Архимеда, при помощи которого он мог поворачивать землю, но нечто высшее отняло у него этот рычаг, и вот – в течение тысячелетий, он снова медленно, но неуклонно подбирается к нему. Если на самом деле человеку удастся захватить этот рычаг в свои руки, то по-видимому будущее миров в некоторой мере будет в его власти. Но если человек раз уже потерял эту власть, кто нам поручится, что он не потеряет ее другой раз?

Да и во всяком случае, как бы ни была велика эта власть, она не безгранична. Не лучше ли представить себе, что рычаг, при помощи которого можно двигать миром, находится всегда в руках Того, Кто создал мир и законы рычага.

Чем более изучаем мы мир, тем многообразнее, загадочнее и прекраснее является он пред нами. Открытия XX века должны наполнять душу смирением и благоговением. Наши представления о прошедшем, наши предположения о будущем, оказались утверждавшимися на песке. Что касается до прошедшего, то, пожалуй, лучше всего довериться повествованиям Библии, а что касается будущего, то лучше всего вверить себя Тому, Кто дал нам Библию, Кто создал нас, мир, и его законы.

* * *

Примечания

См. проф. Г. Ми – Молекулы атомы, мировой эфир. 1913 гл. 1. Зернистое строение материи.

Emile Belot–Les Nebuleuees et l'origine des mondes (Bulletin de la Societe Beige d’Astronomie. Avril. 1913.

Асимптотическими называются линии, бесконечно приближающиеся одна к другой и никогда одна другой не достигающие. Простейший пример: асимптоты гиперболы – прямые линии, расстояние между которыми и ветвями гиперболы при продолжении может быть сделано менее всякой данной величины, но никогда не может быть = 0.

Геоидом называют землю, указывая этим, что по своей геометрической форме она не есть ни шар, ни сфероид (сплющенный шар), ни эллипсоид вращения.

Бело разумеет предложенную Джор. Дарвином (сыном Чарльза) теорию происхождения луны чрез отделение ее и постепенное удаление от земли. Теория эта стоит в связи с учением о приливах.

О Фае см. С. Глаголева – Новая теория происхождения мира (Православное Обозрение. 1889, № 1); о Лигондэ см. С. Глаголева – Гадания ученых о происхождении мира (Вера и Разум, 1897, №№ 22 и 24).

Rev. Quest. scientif. 1893. Avril.

См. изложение учений о происхождении каменного угля в статье маркиза Сапорты в Revue de deux Mondes, 54 volume. 1882.

Содди – Радий. Перев. Шилова. 190, стр. 157–158