Менделизм

Слово „менделизм“ имеет такую же давность, как и двадцатое столетие. Оно введено в науку на рубеже двух столетий – в 1900 году, хотя тот ученый, от имени которого оно произведено – прелат Григорий Мендель, – умер еще в 1884 году. Менделизмом называют учение о наследственности, предложенное Менделем. Сущность наследственности выражается формулою „подобное производит подобное“ (like begets like), но эта формула дополняется другою: „природа никогда не пользуется дважды одною и тою же формой“ (nature never uses the same would twice)24; таким образом, подобное производит подобное, но не тождественное. Дети похожи на родителей, но не тождественны с ними. Этот факт порождает ряд вопросов, решение которых имеет громадное теоретическое и практическое значение. От родителей детям передаются и физические свойства, и нравственные качества. В одних случаях передаются одни, в других – другие; в одних случаях передаются свойства отцовские, в других – материнские. Порою происходит еще нечто более загадочное: передаются свойства деда, бабки и т. д. по восходящей линии, и такие свойства, которых у ближайших предков не было. Какие законы управляют этою передачею? Нельзя ли, установивши эти законы, направить наследственность по наиболее целесообразному пути: изменять породы растений и животных в желательном направлении, улучшать род человеческий?

Теорий наследственности было предложено много. Важнейшие из них будут изложены далее. Но, хотя эти теории предлагались натуралистами, от них всецело веяло метафизикой. О дарвиновской теории наследственности русский дарвинист Тимирязев сказал, что она ненаучна в основе и бесплодна по выводам. Теория монаха Менделя исходит из опыта и утверждается на опыте. Еще в 1865 г. Мендель сделал доклад обществу Брюннских натуралистов о своих восьмилетних опытах над растениями. Этот доклад был напечатан в Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn (IV, 1865, S. S. 3–57) под заглавием Versuche über Pflanzenhibriden. В 1869 г. Мендель еще опубликовал о своих опытах над Hierасіum: ueber einige aus künstlicher Befruchtung gewonnene Hieräcium – Bastarde. Hieräcium – наша полевая ястребинка, сложноцветное растение в ¼–½ фута вышиною, растет по дорогам, имеет желтый цветок, листья и стебель с волосками. Важнейшая работа Менделя über Pflanzenhybriden имеет немного более 40 страниц; кроме названных работ он напечатал лишь несколько маленьких заметок, и от него остались, теперь уже изданные письма, к знаменитому мюнхенскому ботанику Негели – Gregor Mendel’s Briefe an Carl Nägeli, herausgegeben von C. Correns. 1905.

До 1900 года работы Менделя оставались неизвестными ученому миру. В этом году их извлек из мрака забвения голландский ботаник Фриз – творец мутационной теории происхождения видов – и одновременно с ним некоторые другие выдающиеся ботаники. Теперь около имени Менделя и его теории ведутся горячие научные споры, производятся опыты, издаются исследования. На русском языке уже в 1909 году явился перевод учебника ботаники Страсбургера, где уделяется внимание менделизму, и перевод экспериментальной зоологии Моргана, в которой менделизму отведено уже большое место. В 1913 году переведены P. К. Пеннета – менделизм (R. C. Punnett – Mendelism. Cambridge. 1910) и Л. Донкастера – наследственность в свете новейших исследований (L. Doncaster – Heredity in the light of recent research. 1911).

Займемся менделизмом и мы. Но прежде сообщим краткие сведения о Менделе, загробный покой которого слава потревожила лишь десятилетия спустя после его смерти.

Мендель родился в 1822 году в Гейцендорфе, в австрийской Силезии, в семье небогатого мызника. При крещении он получил имя Иоанна. Благодаря денежной помощи сестры, он окончил курс в гимназии в Топпау. Почувствовав призвание к монашеской жизни, он вступил в августинский орден, принявши имя Григория, поселился в брюннском монастыре Фомы аквинского (Брюнн – главный город Моравии); здесь в 1847 году он стал священником.

Благодаря отцу, Мендель с детства был знаком с садоводством, и в монастырских садах начал производить опыты над растительными видами. Его начальство послало его для довершения научного образования в венский университет, где Мендель пробыл с 1851 по 1853 год. Возвратившись в Брюнн, он стал преподавателем в реальном училище этого города и занимался этим до 1868 года, когда был избран прелатом своего аббатства.

В годы своей преподавательской деятельности он занимался изучением явлений наследственности при скрещивании, главным образом у растений. Его опыты с садовым горохом отняли у него восемь лет. Но он производил опыты не только над растениями, он производил их над пчелами.

Высокий пост, занятый Менделем, отнял его у науки. Это – история, повторявшаяся со многими выдающимися учеными. Это случилось с самим Исааком Ньютоном, который, получив пост директора монетного двора, в сущности должен был оставить свои научные работы. Мендель с конца шестидесятых годов не дает никаких исследований. Дела по управлению монастырем поглощают его всецело. В начале семидесятых годов ему еще пришлось вести борьбу с австрийским правительством по вопросу о специальном налоге на имущества монашеских орденов. Монастырские сады и огороды были забыты. Вернуться к ним Менделю уже не пришлось. Он умер от брайтовой болезни в 1884 году.

1. Работы Менделя

Мендель поставил своею задачею изучать явления наследственности при скрещивании. Скрещиванием в животном мире называется спаривание самцов и самок различных пород или разновидностей. Скрещиванием у растений является опыление пестика одной разновидности или породы, цветочною пылью другой. При скрещивании вообще происходит соединение индивидуумов, различающихся между собою одним или несколькими признаками. Мендель и поставил своею задачею проследить судьбу таких признаков в потомстве.

Половое размножение состоит в том, что женская половая клетка – яйцо, или оосфера – оплодотворяется мужской половою клеткою – сперматозоидом или антерозоидом. Половую клетку – независимо от того мужская она или женская – называют вообще гаметою. Соединение мужской и женской гаметы, полагающее начало новому индивидууму, называется зиготой. Выяснение свойств гамет и зигот, конечно, должно служить ключом к пониманию явлений наследственности, но в деле исследования приходится идти обратным путем, и от явлений, и фактов наследственности делать заключения к свойствам гамет и зигот.

Мендель дает следующие методологические правила для экспериментального исследования вопроса.

I. Опыты скрещивания должны быть такими, чтобы они давали возможность наблюдать все формы, могущие появиться в потомстве. Нужно выбирать такой материал, скрещивание которого не влечет за собою никакого уменьшения плодовитости в потомстве. Большее или меньшее бесплодие может помешать появлению некоторых наследственных черт в потомстве.

2. Для скрещивания нужно выбирать формы, отличающиеся одна от другой одним или несколькими постоянными и резко различными признаками.

3. Нужно точно определять судьбу родительских признаков у потомства. Такие положения, что потомки ближе к типу отцовскому, к типу материнскому, слишком общи и неопределенны, чтобы из них можно было делать выводы.

4. Необходимо не только изучать судьбы потомства на многих поколениях, но нужно изучать отдельно судьбу каждой семьи поколения.

5. Законы наследственности можно выводить только из детальных и точных статистических данных. Нужно подвергать наблюдению все потомство каждого поколения и определять точно число индивидуумов, в которых проявляется тот или иной наследственный тип.

6. Наконец, произведя скрещивание раз, никаким образом нельзя допускать, чтобы скрещивание как-либо повторилось в потомстве.

Многое в этих правилах до XX столетия было неизвестно и не принималось в расчет ботаниками и зоологами25.

Для своих опытов Мендель выбрал известный всем съедобный горох (pisum sativum). Разновидностей его очень много. Эти разновидности отличаются одна от другой ростом (высокий и карликовый горох), формою зерна (круглое, морщинистое, угловатое), цветом семядолей (желтый, зеленый), цветом оболочки зерна (серая, коричневая, белая) и другими признаками. Менделю, согласно его методологическим правилам, нужно было для скрещивания выбрать разновидности с резко различающимися признаками. Высокий горох, как и низкий не весь одинакового роста. Возможно, что и наиболее низкие экземпляры первого будут равны высшим экземплярам второго. Такие разновидности негодны для опытов. Нужно, чтобы в данной разновидности не было ни одного экземпляра, который не отличался бы исследуемым признаком от всех экземпляров другой разновидности. Такие разновидности Мендель и выбирал. Простейшая задача, поставленная им, состояла в том, чтобы проследить судьбу одного признака у потомства происшедшего от скрещивания. Это – опыты с моногибридами.

Мендель исследовал семь видов скрещивания в Pisum Sativum.

высокий стебель + стебель карликовый

желтые зерна + зеленые зерна

круглые зерна + угловатые зерна

коричневая семеоболочка + бесцветная

стручок вздутый + стручок плоский

стручок зеленый + стручок желтый

цветы пазушные + цветы верхушечные.

Для выяснения всего, сделанного Менделем, достаточно сказать об его опытах с высоким и низким горохом.

Он опылял высокорослым горохом низкий, и наоборот, затем высеял семена, происшедшие от скрещивания, и получил исключительно высокое потомство без всяких промежуточных форм. Высокорослость Мендель назвал признаком доминантным (господствующим), а низкорослость – признаком рецессивным (уступающим). Он снова посеял семена. Выросло второе поколение. ¾ его было высокорослым, ¼ – низкорослым. Первое поколение можно обозначить исключительно буквою Д (доминант), для второго поколения подходит формула: 3D+1R (3 доминанта, 1 – рецессив). Факт, что часть потомства высокорослого гороха оказалась низкорослою, дает вывод, что свойства индивидуума определяются не только явными его признаками, но еще и теми, которые являются в его потомстве. Потому, нужно изолированно изучать потомство второго поколения, тщательно избегая нового скрещивания. Мендель продолжил опыты. Потомство низкорослого гороха было исключительно низкорослым во всех последующих поколениях. Судьба высокорослого гороха была гораздо сложнее.

Низкорослый горох второго поколения, очевидно, владел признаком низкорослости в чистоте; в нем не было ничего, что могло бы противодействовать проявлению этого признака в потомстве. У высокорослого гороха только часть потомства во всех последующих поколениях давало исключительно высокорослые экземпляры, т. е., значит, только часть потомства владела признаком высокорослости в чистоте.

Одна треть потомства высокорослого гороха, т. е., значит, одна четверть всего потомства, давала исключительно высокорослых индивидуумов. Остальное высокорослое потомство, т. е. две трети его, или иначе половина всего потомства, дало частью доминантное, частью – рецессивное поколение, причем взаимоотношение их по численности опять подходило под формулу: 3D + 1R. Так мы получаем: от скрещивания высокорослого гороха с низкорослым получился исключительно высокорослый горох, от этого высокорослого гороха получилось потомство на ¾ – высокорослое, на ¼ – низкорослое. Последнее навсегда осталось низкорослым. В первом из ¾ одна четверть (если ¾ принять за единицу, это будет одна треть) неизменно давала высокорослое потомство: с другими двумя четвертями происходило то же самое, что случилось с высокорослым горохом, происшедшим от первого скрещивания; получалось 3D+1R и дальше повторялась история первых генераций. Отсюда следует, что не во всех высоких экземплярах признак высоты находится в чистоте, часть их еще гибриды; в скрытом состоянии у них еще есть признак низкорослости, который при благоприятных условиях проявится в потомстве.

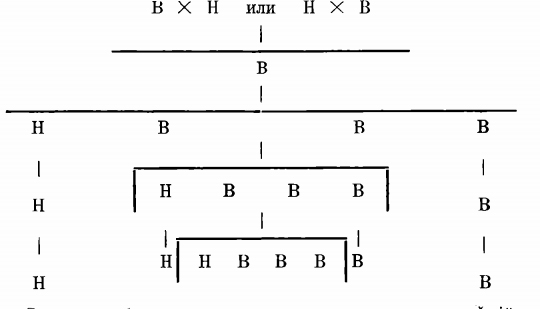

Схема, изображающая потомство четырех поколений, происшедших от скрещивания высокорослого (В) гороха с низкорослым (Н).

Поэтому, на самом деле, формула для второго поколения (F2) гораздо сложнее, чем 3D+1R. Четверть этого поколения чисто рецессивная, четверть – чисто доминантная, остальные 2/4 – гибриды. Формула, следовательно, должна быть такова: 1D+1R+2DR, обозначая двумя буквами гибридность потомства. Каждая из этих гибридных четвертей давала потомство, которое вполне характеризовалось формулою 1D+1R+2DR.

Таковы опыты Менделя. Он проверил их в шести других случаях, особенно под формулу подошли числа, которые получились от скрещивания круглозерного гороха с угловатозерным, и желтозерного гороха с зеленозерным. В первом из этих двух случаев пропорция доминантов и рецессивов во втором поколении выразилась так = 2,96:1, во втором случае она была 3,01:1 и пропорция доминантов гибридов, и доминантов чистых, в этом поколении была 1,93:1 в первом случае и 2,13:1 во втором. Опыты Менделя с высокорослым и низкорослым горохом дали цифры, более далеко отступающие от его формулы. Из 1064 растений, полученных от скрещивания, вышло 787 высокорослых, 277 коротких.

Для того, чтобы проще и яснее представлять опыты Менделя, можно воспользоваться терминами, недавно введенными Иогансеном. Он называет фенотипическим – явным – признак или совокупность признаков, открывающиеся в индивидууме, и он называет генотипическим действительное строение индивидуума с точки зрения его наследственных свойств, т. е. с точки зрения того, какое потомство он может произвести. Так, индивидуумы первого поколения (F1) съедобного гороха фенотипически были высокорослыми, но генотипически – они гибриды. Точно так же, треть доминантных индивидуумов второго поколения и фенотипически, и генотипически доминантны, так как они производят только чисто доминантное потомство; две другие трети являются доминантными только фенотипически, но генотипически они гибриды.

Согласно опытам Менделя, совершенно безразлично при скрещивании, будем ли брать пыльцу доминантного растения, или пестик его оплодотворять пыльцою растения рецессивного, результат будет один и тот же: все потомство будет доминантным. Но в следующем поколении, как мы видели, часть потомства окажется рецессивным. Здесь происходит диссоциация признаков. Закон этой диссоциации и представляет собою сущность открытия Менделя. Этот закон открывается во многих случаях, где нет по-видимому ни доминантных, ни рецессивных признаков.

В этом отношении поучителен опыт Корренза, производившего скрещивание красноцветной mirabilis Jalappa с белоцветной. Mirabilis jalappa, это – ночная красавица наших садов. Венчик у нее воронкообразный, разрез (она сростнолепестная) пятилепестковый, пять тычинок, родом из южной Америки, корень имеет применение в медицине. У этих разновидностей по-видимому нет ни доминирующих, ни рецессивных признаков. От скрещивания получились не красные и не белые цветы, а бледно-розовые. Поколение бледно-розовых дало разнообразное потомство. Одна четверть потомства имела цветы белые, все последующие поколения были тоже с белыми цветами; одна четверть потомства имела красные цветы, все его последующие поколения также имели чисто красный цвет. Очевидно, здесь нет гибридизма. Остальные две четверти имели бледно-розовые цветы, и потомство каждой четверти являлось тем же, чем и потомство первого бледно-разового поколения. Это потомство нельзя характеризовать формулою 1D, 2DR, 1R но, путем незначительного изменения этой формулы, можно получить формулу, для случаев вроде того, какой представляет mirabilis jalappa. Обозначим через А признак красноты, через а – признак белизны, через Аа – посредствующий признак (бледно-розовость); тогда потомство, происходящее от Аа, вполне определится формулою: 1А+2Аа+1а26.

Доселе речь шла о судьбе одного признака у скрещиваемых растений. Речь шла о моногибридах. Но Мендель производил опыты и над полигибридами. Он скрещивал разновидность съедобного гороха, имевшего зерна желтые и круглые, с разновидностью, имевшею зерна зеленые и угловатые. Здесь, две пары противоположных признаков: желтый и зеленый, круглый и угловатый.

Чтобы лучше понять результаты опытов Менделя, нужно обратить внимание на то, что зерно съедобного гороха, т. е. собственно самый горох, состоит из внешней оболочки (спермодермы) и из ядра. Это ядро или эмбрион, есть ни что иное, как новое растеньице, образовавшееся из оплодотворенного яйца, оно является уже новым индивидуумом и принадлежит к поколению F1, своим происхождением оно обязано скрещиванию, и поэтому является гибридом; напротив, спермодерма происходит из материнской ткани, и на образование ее скрещивание не имеет никакого влияния. Для исследования результатов скрещивания, нужно иметь в виду лишь эмбрион: желтая или зеленая окраска исследуется в семянодолях, круглая или угловатая форма принадлежит питательным средствам, содержащимся в семянодолях.

Первое поколение (F1) представило собою горох, все зерна которого были желтые и круглые. Следовательно, признаки ЖК являются доминантными, ЗУ рецессивными. Мендель высевает эти семена и получает из них 15 растений, эти растения дают горох, представляющий собою второе поколение (F2). Здесь, кроме ЖК и ЗУ являются еще две новые формы: желтые и угловатые – ЖУ и зеленые и круглые – ЗК. 556 зерен, которые были у Менделя, так распределились по этим четырем формам:

32 ЗУ+108 ЗK+101 ЖУ+315 ЖК.

Это приблизительно соответствует пропорции:

1 ЗУ+3 ЗК+3 ЖУ+9 ЖК.

Эта формула прежде всего представляет собою подтверждение закона диссоциации признаков установленного для моногибридов. Если исследовать отдельно каждый из признаков, то окажется, что к полученному потомству вполне прилагается формула 3 D+1R: двенадцать желтых (доминант) и четыре зеленых (рецессив), двенадцать круглых (доминант) и четыре угловатых (рецессив). Но здесь открывается еще и нечто новое. Два признака, соединенные в одном родителе: Ж и К, 3 и У, оказывается во втором поколении могут разделяться, и разделяются. Образуются новые соединения признаков, которых не было ни в каком из родителей. Новые соединения образуются в определенной численной пропорции. Если обозначить доминанты через D и D1 и рецессивы через R и R1, то потомство второго поколения определится формулой:

1 RR1+3 RD1+3 R1 D+9DD1.

Таков закон диссоциации в приложении к дигибридам. Но представленная формула, как и аналогичная формула по отношению к моногибридам, только фенотипична: она показывает, какие признаки и в каких комбинациях явились вовне, но она не показывает, что таят в своем существе эти зерна. Для того, чтобы это узнать, нужно от них произвести третье поколение (F3).

Мендель поступил таким образом. Он высеял их, разделив их на четыре доли, сообразно с их фенотипическою природой. Некоторые из них не взошли, некоторые произвели только бесплодные растения, но большая часть произвели плодоносные растения, которые дали зерна, представлявшие собою третье поколение.

Вот, что произвел каждый из четырех участков.

Зерна участка ЗУ дали 32 растения, все семена которых также были зелеными и угловатыми. Очевидно, все семена были чисто рецессивными. Так как мы имеем дело с четырьмя признаками ЗЖКУ, то формулой, или символом, для этих семян может служить обозначение ЗЗУУ.

Зерна участка ЗК дали 102 растения, из них 35 в свою очередь произвели только зерна зеленые и круглые, 67 растений дали зерна исключительно зеленые, но одни из них были круглы, а другие – угловаты. Следовательно, в участке ЗК тридцать пять растений были чисто рецессивными по окраске и чисто доминантными по форме. Формулой или символом их будет ЗЗКК. Шестьдесят семь растений, напротив, были чисто рецессивной расы по окраске, но гибридными по отношению к форме. Их символ – ЗЗКУ.

Зерна участка ЖУ дали 96 растений. Из них 28 произвели зерна исключительно желтые и угловатые, 68 произвели зерна все угловатые, но одни из них были желтые, а другие зеленые. Следовательно, 28 растений были чисто доминантной расы по окраске, и чисто рецессивной по форме. Символ их ЖЖУУ. Наоборот, 68 были чисто рецессивными по форме, но оставались гибридами по отношению к окраске. Символом их будет – ЖЗУУ.

Зерна участка ЖК произвели 301 растения. Из них 38 дали семена исключительно желтые и круглые. 65 растений дали зерна исключительно круглые, но одни из них были желтые, а другие – зеленые. 60 растений произвели зерна все желтые, но одни из них были круглые, а другие – угловатые. Наконец, 138 растений произвели зерна, из которых одни были желтые и другие зеленые, и в каждой из этих категорий были зерна круглые и угловатые. Следовательно, из 301 растения участка ЖК были 38 расы чисто доминантной по отношению к обоим признакам – ЖЖКК. Далее, 65 были расы чисто доминантной по форме, но гибридной по окраске. Их символ ЗЖКК. Шестьдесят растений представляли собою чисто доминантную расу по окраске, но гибридную по форме. Их символ – ЖЖКУ. Наконец, 138 растений являются гибридными по отношению к обоим продуктам. Их формула – ЖЗКУ.

Вывод по отношению к дигибридам может быть формулирован таким образом. Если скрещиваются две особи, представляющие две пары отличительных признаков, то первое поколение (F1), будет однообразным, в нем выступят доминантные признаки. Во втором поколении 9/16 потомства будет заключат оба доминирующие признаки; 3/16 будут иметь один доминирующий и один рецессивный признак; 3/16 – другой доминирующий и другой рецессивный; 1/16 будет заключать оба рецессивные признака. Само собою подсказывается, да и Мендель, и эмпирически установил, и теоретически высказал, что можно чисто математическим путем определить характер следующих поколений, как, равно исходя из установленных принципов, легко вычислить, какое потомство, и в каком поколении явится от скрещивания растений, различающихся тремя, четырьмя и т. д. признаками.

Кроме опытов над горохом, Мендель производил опыт над бобами. Эти опыты подкрепили и подтвердили ранее полученные им выводы. Он производил еще опыт над скрещиванием и разведением пчел, но отчет об этих его работах куда-то исчез бесследно. Наконец, он производил опыты над ястребинкой, но эти опыты его оказались неудачными. Второе и последующие поколения являлись такими же чистыми, как и первое. Опыты эти производить очень трудно, но Мендель был очень искусный экспериментатор и причина его неуспеха лежала в другом. Дело в том, что ястребинка размножается партеногенетически – девственным путём. У ней можно уничтожить все пыльники, и все-таки явятся семена. Понятно, что такие семена, как и почка, как и отростки, могут только воспроизводить материнское растение.

Но, если наследственность у ястребинки являлась для Менделя загадочной, то оставался во всей силе факт, что при скрещивании гороха, бобов и других растений можно предсказывать состав потомства в каком угодно поколении. Факт требовал объяснения. Мендель его дал. Теперь пара взаимно исключающих признаков, как, например, высокорослость и низкорослость, получила, согласно предложению Бетсона, название аллеломорфов. Когда новая особь развивается из двух гамет, являющихся аллеломорфными, она называется гетерозиготой или гетерозиготной. Когда гаметы одинаковы, она называется гомозиготной. Теорию Менделя часто определяли и определяют, как теорию чистоты гамет. По Менделю, гаметы не могут терять своих свойств, но могут их не проявлять. При скрещивании высокорослого гороха с низкорослым, понятно, все новые особи должны быть гетерозиготными, т. е. образовываться из аллеломорфных гамет. Комбинаций в сущности было только две: соединение высокорослой мужской гаметы с низкорослой женской, и соединение низкорослой мужской гаметы с высокорослою женскою. Доминирующим признаком была высокорослость. Все потомство первого поколения оказалось высокорослым. Это – фенотипически, но не генотипически: низкорослые гаметы находились в каждом растении. Мендель далее не производил скрещиваний. Растения оплодотворялись самостоятельно. В каждом растении было две гаметы, но при оплодотворении растение отдавало новообразующейся особи лишь одну из гамет. Оказываются возможными четыре комбинации. Высокорослая мужская гамета соединяется с высокорослой женской. Низкорослая мужская гамета соединяется с низкорослой женской. Высокорослая мужская гамета соединяется с низкорослой женской. Низкорослая мужская гамета соединяется с высокорослой женской. Теория вероятностей, имеющее большое применение в опытах Менделя, говорит, что при большом количестве, комбинации должны быть приблизительно равными, т. е., что столько же соединится высокорослых с высокорослыми, сколько низкорослых с низкорослыми, сколько мужских высокорослых с женскими низкорослыми, сколько женских низкорослых с мужскими высокорослыми. Опыты Менделя выяснили, что важно только – доминантна гамета или рецессивна, а пол ее не имеет значения. Из этой теории ясно вытекает, что четверть потомства во втором поколении будет низкорослым, три четверти – высокорослыми. Теория предвидит и дальнейшее. Низкорослое потомство во всех последующих поколениях будет низкорослым, потому что оно заключает в себе лишь низкорослые гаметы. Потомство, образованное исключительно из высокорослых гамет, во всех последующих поколениях будет высокорослым. Остаются еще две четверти. Каждая из этих четвертей представляет собою то же, что и первое поколение. В каждой особи имеются аллеломорфные гаметы. При оплодотворении опять возникают четыре комбинации. Одна четверть будет низкорослых, одна четверть чисто высокорослых, две четверти фенотипически явятся высокорослыми, но генотипически заключают в себе и высокорослость и низкорослость, и представляют собою то же, что и первое поколение. И от них произойдет такое же потомство, как и от первого поколения, и так далее, до бесконечности.

Предыдущее рассуждение относится к моногибридам. Но Мендель дал объяснение явлениям наследственности и у полигибридов. Для этого объяснения он выдвинул принцип расщепления признаков. Если скрещиваются два растения, имеющие две пары аллеломорфных признаков, то все эти признаки оказываются не связанными один с другим, они могут расщепляться как угодно, и вступать в какие угодно комбинации. Выше была речь о желтом круглозерном горохе и о зеленом угловатозерном. Мы имеем здесь дело с восемью различными гаметами: желтая мужская, желтая женская, зеленая мужская, зеленая женская, круглозерная мужская, круглозерная женская, угловатозерная мужская, угловатозерная женская. В каждой новообразующейся особи мы должны предположить четыре гаметы: две гаметы цветов и две гаметы формы. Гаметы цветов образуют четыре комбинации: Жм Жж, Зм Зж, Жм Зж, Зм Жж. Маленькими буквами я обозначаю пол. Гаметы формы также образуют четыре комбинации: Км Кж, Ум Уж, Км Уж, Ум Кж. Соединение гамет цветов с гаметами формы дает шестнадцать комбинаций. Определить по схемам Менделя состав потомства, образующийся из этих комбинаций, не представляет затруднений. Легко также представить себе, как можно прилагать принципы Менделя к растениям, имеющим три, четыре, и т. д. пар аллеломорфных признаков.

У Менделя получается, что по существу, скрещивание не изменяет и не уничтожает никаких свойств организмов. Фенотипически результатом скрещивания является исчезновение тех или иных признаков, но генотипически они сохраняются. Рецессивная гамета может не проявлять себя в целом десятке и более поколений, но, встретившись с своей рецессивною подругою, она откроет в новой особи признак, о существовании которого у растения могли уже позабыть. Только если рецессивные гаметы будут упорно не встречаться между собою, они постепенно будут гибнуть бесплодно и может произойти – хотя это трудно допустимо с точки зрения теории вероятностей, что гамета того или иного свойства исчезнет совсем.

2. Теории наследственности, развитые независимо от опытов Менделя

Работы Менделя по вопросу о наследственности были сделаны им предметом общественного достояния в 1865 и последующих годах. Но они оставались неизвестными для выдающихся ученых до 1900 г. Чарльз Дарвин в опубликованном им труде – The variations of animals and plants under domesticaton 1868 г. – (в русск. перев. Ковалевского: Прирученные животные и возделанные растения) пользуется многими очень сомнительными сообщениями о фактах наследственности, но опыты Менделя ему неизвестны. Это неудивительно. Но удивительно, что знаменитый ботаник Негели, бывший в переписке с Менделем, не обратил внимания ученого мира на его труды. В последние десятилетия XIX столетия возникло несколько теорий наследственности, ставших предметом исследования, проверки, и критики, но они не стоят в связи с работами Менделя.

Первою должна быть названа теория Дарвина. Знаменитый биолог, давший теорию происхождения видов, должен был представить объяснение и наследственности, и изменчивости организмов. Он и предложил предварительную гипотезу пангенезиса (provisional hypothesis of pangenesis), самым названием показывая, что он еще не убежден в ее истинности.

„Я принимаю, – говорит он, – что клеточки, прежде чем обратятся в совершенно пассивный или окончательный материал, отделяют от себя мелкие зернышки или атомы, которые свободно обращаются по всему телу, и, когда снабжены надлежащим питанием, размножаются посредством самоделения, а впоследствии развиваются в клеточки подобные тем, от которых они произошли. Эти зернышки, для отличения могут быть названы клеточными почечками (cell gemmules), или, так как теория клеточек еще не установлена, – просто почечками. Предполагается, что они передаются от рождающих организмов рождаемым, что вообще они развиваются в том поколении, которое непосредственно следует, но часто они передаются в сонном состоянии через несколько поколений и только тогда развиваются. Предполагается, что их развитие зависит от их соединения с другими, уже несколько развитыми клеточками или почечками, такими, которые предшествуют им при правильном ходе возрастания. Предполагается, что почечки отделяются каждою клеточкою, или вообще единицею, не только в зрелом состоянии, но и вообще на всех ступенях развития. Наконец, я предполагаю, что почечки в своем сонном состоянии имеют друг к другу взаимное сродство, приводящее в скопление, или в почки, или в половые элементы (семя и яичко). Так что, строго говоря, не эти воспроизводительные элементы, и не почки порождают новые организмы, а сами клеточки, находящиеся во всем теле. Вот предположения, составляющие предварительную гипотезу, которую я назвал пангенезисом“. Вот ряд объяснений, даваемых Дарвином на основании этой гипотезы. „Если какое-нибудь простейшее первичное животное (protosoa) состоит, как видно под микроскопом, из небольшой массы однородного студенистого вещества, то маленький атом, отделившийся где-нибудь от нее, и питаемый при благоприятных условиях, конечно воспроизведет все животное; но, если верхняя и нижняя поверхности различаются по строению от центральной части, тогда все три части должны отделять зернышки или почечки, которые, соединяясь в силу взаимного сродства, и могут составить почки, или половые элементы. Точно так, если, например, отрезана нога у саламандры, то на ране образуется легкий струп, и предполагается, что под этим струпом неповрежденные клеточки, и вообще частицы кости, мускулов, нервов и проч. соединяются с обращающимися по телу почечками тех клеток, которые по порядку следуют за ними в цельной ноге; а эти почечки, когда несколько разовьются, соединяются с следующими и т. д., пока не образуется бугорок ткани, почка ноги, а потом и вполне развитая нога». „Дитя, строго говоря, не развивается во взрослого человека, но заключает в себе зачатки, которые постепенно и последовательно развиваются и образуют особого взрослого человека. В дитяти, точно так, как во взрослом, каждая частица рождает ту же самую частицу, являющуюся в следующем поколении. Наследственность должна быть рассматриваема часто, как одна из форм роста, подобная самоделению низкоорганизованного одноклеточного растения. Атавизм происходит вследствие передачи сонных почечек от предков к потомкам, в которых эти почечки могут иногда развиваться при некоторых благоприятных условиях (известных или неизвестных). Каждое животное или растение можно сравнить с грядкой земли, заключающею в себе множество семян, из которых большая часть быстро прорастает, некоторые остаются в сонном состоянии, а некоторые погибают. Если иногда говорят, что тот или другой человек содержит в своем теле семена наследственной болезни, то такое выражение очень справедливо понимать в буквальном смысле.

Пангенезис Дарвина прежде всего оказался стоящим в противоречии с фактами. Эмбриология учит нас, что развитие организма, возникающего всегда из одной клеточки, начинается делением этой клеточки. Это деление клеточки на две совершенно равноправные – факт не только не объяснимый пангенезисом, но, стоящий в прямом противоречии с ним. Далее, развитие организма представляет дифференцирование клеточек, размножение их и уразноображение; но теория Дарвина стоит в противоречии с этим фактом, ибо ею предполагается, что зуб образуется из специальных клеточек зуба, и волос – из специальных клеточек волоса. Предположение это неверно. Наконец, гипотеза Дарвина ведет к несообразным выводам. „Я вычислил, – говорит Негели, – сколько клеток, по Дарвину, должно войти в состав липового дерева и получил число, приблизительно равное 2000 биллионам. Так как в растительном царстве рост происходит чрез деление клеток, то число клеток, погибших на более ранних стадиях развития, равняется, по крайней мере числу тех, которые существуют в данный момент. Таким образом, если бы, следуя Дарвину, каждая клетка высылала из себя по атому, то число таких атомов было бы равно 4000 биллионам, по крайней мере. Если же принять, что каждый такой атом есть ничто иное, как молекула белкового тела с 72 частицами углерода, то и тогда бы величина цветковой крупинки должна бы была быть громадна. Но если быть строго последовательным, то нужно допустить, что от каждой клетки дерева должно быть послано по нескольку атомов, так как клетка сама есть элемент сложный, состоящий из оболочки, ядра и т. п. частей, способных изменяться. Кроме того, зачатки свойств предков липового дерева также должны бы войти в состав цветени. Таким образом, зародыши атомы Дарвина должны иметь уже свойства чисто метафизические».

Дарвиновскую гипотезу пангенезиса изменил Брукс (в 1883 г.). Брукс допускает, как и Дарвин, что все клетки многоклеточного организма могут отделять крупинки, которые переходят в разные части организма, между прочим, в яйцо, но особенное средство эти крупинки имеют к семенчаткам, в которых они собираются, и чрез которые по преимуществу передаются следующим поколениям. Различие от Дарвинской гипотезы (кроме признания первенствующей роли за семенчатками) заключается в том, что, по Бруксу, крупинки не отделяются постоянно от всех клеток, а лишь от некоторых, и лишь тогда, когда эти клетки попадают в новые условия, нарушающие обычную функцию органа. Стоит какой-нибудь части претерпеть изменение в смысле приспособления к новым изменившимся условиям жизни, и все клеточки этой части тела станут отдавать крупинки, которые при оплодотворении яйца семенем передаются потомству. При этом, в оплодотворенном яйце каждая из крупинок, передаваемых семенчаткою, сливается с той частичкой яйцевой протоплазмы, из которой в новом организме должна развиться клетка, соответствующая той, какая в родительском организме отделила данную крупинку. Следовательно, эта, вновь происшедшая клетка, является ублюдком, помесью двух крупинок – материнской и отцовской, и так как ублюдки вообще расположены к варьированию, то и данные клетки, и составленные из них органы будут варьировать. Из этих вариаций естественный подбор укрепит некоторые наиболее полезные изменения крупинок, и тогда прекратится отделение крупинок, потому что органы попадут в наиболее благоприятные приспособленные условия, а организация будет передаваться чрез яйцо, и сам, избранный естественным подбором организм, имеет благоприятные свойства своей организации от яйца, из которого он произошел.

Гипотеза Брукса, как видим, не объясняет консервативной наследственности, а одну только прогрессивную. Но, раз не объяснена первая, то как же объяснить вторую? Гипотеза Брукса, далее, совершенно фантастична и произвольна, как и гипотеза Дарвина.

Эрнест Геккель создал теорию перигенезиса пластидул. Пластидулы – это мельчайшие частицы, из которых строятся пластиды, т. е. клетки, и вообще элементарные части организма. Теория пластидул следующая. Весь мир, по мнению Геккеля, управляется законами механики, следовательно, этими законами управляются и явления органической жизни. Они будут лишь тогда ясны, когда будут узнаны виды колебаний пластидул, т. е. молекул тела, входящего в состав протоплазмы клеток. Биогенические процессы подобны периодическим колебаниям волнообразно колеблющихся тел. Ряд предков, расположенных в филогенетическом порядке, походит на волнообразную линию, где индивидуальная жизнь отдельной особи соответствует отдельной волне, а все генеалогическое дерево сходно с разветвляющеюся системой волнообразных линий. Онтогения точно так же подобна системе волн, в которой пластиды, т. е. клетки, отвечают отдельным волнам. Зная, что клетка есть продукт, известным образом колеблющихся молекул тела ее составляющего, мы можем заключить по аналогии, что и их движение должно быть системою ветвящихся волн. Последняя causa efficiens всех биогенических явлений, есть характер колебаний пластидул. От этих колебаний зависят все явления наследственности, атавизма и т. д. Негели сурово относится к гипотезе Геккеля. Волны Геккеля, говорит он, суть волны поэтов, но не физиков. Особи биогенических предков различны и по времени их существования, и по материи, их составляющей. Волны физика, пробегающие в какой-либо среде, постоянно образуются одним и тем же веществом, они отвечают различным колебаниям одной и той же, не сходящей с места, частички. Физика знает волны пересекающиеся, интерферирующие, но ей неведомо ни одного случая разветвленной волны. Кроме того, Геккель делает и другую ошибку. Пластидула не есть атом, способный колебаться; это есть сложное тело, подобное кристаллической единице. Таким телам едва ли можно приписать колебания, подобные колебаниям волн эфира. Самая клетка не есть вещество однородное. Фраза Геккеля, что каждая частичка монеры чувствует так, как и сама монера, слишком смела. Частички плазмы и монера, из них составленная, так же резко отличаются друг от друга по действию, как частица железа от механизма с колесами и шипами, составленного из железа.

Геринг считает наследственность памятью материи. Согласно его воззрению, всякой форме, в которой проявляется материя, свойственна память, присущая материи, как одна из ее функций. В силу этой памяти, всякий зародыш всегда развивается в определенном направлении и порядке, повторяя все то, что он, так сказать, запомнил от предшествующих поколений. Сродство наследственности с памятью, по Герингу, тем убедительнее, что, как доказано многими фактами, наследственность так же усиливается многократными повторениями, как память развивается упражнением. Известно, например, что чем дальше развивается посредством искусственного подбора какая-нибудь порода животных или растений, тем легче, и легче она получается в последующих поколениях. Как жизненная волна Геккеля, так и память материи Геринга, без сомнения были бы более уместны как поэтические метафоры, чем научные термины. Выражения эти представляют собою замену понятий словами.

В 1883 г. Вейссман высказал новый взгляд на наследственность, и в 1885 г. представил полное развитие своей теории и сделал некоторые дополнения к ней в последующие годы. Наследственность в организмах простых, размножающихся партеногенетически, объясняется Вейссманом, как и некоторыми другими натуралистами, весьма просто. Так как в простейших организмах тело не разделено на органы, а равняется одной клетке, то вещество этой клетки прямо и продолжается в потомстве. Если в течении жизни материнская клетка приобрела какие-нибудь изменения, то эти изменения передаются и потомству. Здесь собственно продолжаемость неделимого (Contuität des Individuums) объясняет явления наследственности. У многоклеточных организмов существует, по Вейссману, продолжаемость зародышевой плазмы (Continuität des Keimplasmes). Именно, клетки, составляющие тело сложного организма, могут быть разделены на две категории: клетки зародышевые (Keimzellen), служащие для продолжения рода, т. е. половые продукты (яйца и живчики), и клетки соматические (somatische Zellen), составляющие собственно тело индивида, т. е. все остальные. Строение соматических клеток определяется зародышевой плазмой, сама же зародышевая плазма не изменяется, она растет и переходит от предков к потомкам в неизменном виде. Таким образом, оказывается, что, по Вейссману возможна только консервативная наследственность, а не прогрессивная. Существование последней Вейссман действительно отрицает, он указывает на то, что дети музыканта не наследуют уменья играть на музыкальных инструментах, дети не наследуют уменья читать и т. д. Что касается до постоянно наблюдаемого сходства между детьми и родителями, то это сходство, по утверждению Вейссмана, заключается не в передаче детям благоприобретенных свойств родителей, а в передаче прирожденных свойств, наприм., цвета волос, глаз, роста, внешнего вида, духовных способностей. Когда Вейссман провозгласил свою теорию, то думали, что он совершенно отрекся от дарвинизма и эволюции, основывающихся прежде всего на прогрессивной наследственности; но Вейссман в последующих статьях заявил, что он признает эволюционную теорию происхождения видов и представил объяснение того, как примиряется его гипотеза наследственности с эволюционной теорией. Bo 1), он допустил, что зародышевая плазма может изменяться, но только изменяться весьма незначительно под влиянием внешних условий, во 2), он указал источник изменений плазмы в половом размножении. В последнем смешиваются две плазмы – две наследственные тенденции. Отсюда, окончательное строение плазмы непременно должно быть измененным сравнительно с первоначальным, отсюда изменяемость видов. Ключ к объяснению происхождения видов Вейссман таким образом видит в комбинациях при двусторонней наследственной передаче. Вейссману возражал Вирхов, указывавший на наследственность болезней, как на опровергающую теорию Вейссмана. Но Вейссман попытался объяснить эту наследственность инфекционным характером этих болезней; он говорил, что причина их может заключаться в особых бациллах, что эти бациллы передаются от родителей к детям не в свойствах зародыша, а прямо переходят с одного организма в другой.

Об этой теории Вейссмана должно сказать то же, что и о других теориях. Bo 1), она произвольна. Вейссман не мог конечно наблюдать собственно зародышевой плазмы, ее неизменяемости, ее молекулярного строения, он даже не может доказать какими-нибудь побочными данными, что таковая существует. Во 2), несомненно, что часто передаются наследственно болезни, не имеющие инфекционного характера, какова, например, эпилепсия. Что источник этой болезни лежит не в бациллах, это доказывается опытами Броуна Секара и Вестфаля над морскими свинками. Последний, ударами молота по голове, вызывал в них искусственно эпилепсию. Очевидно, что бациллы здесь не причем. Этот опыт губителен для теории Вейсемана.

Выступавший против Дарвина Келликер, принял, что существует общий закон развития органического мира, закон, подобный тому, по которому развиваются отдельные организмы. Причем, по Келликеру, развитие органического мира может совершаться и действительно совершается скачками, а не в строгой постепенности. Изменения в организмах, говорит Келликер, состоят во 1), в изменении существующих органов, во 2), в возникновении новых морфологических единиц. Изменение существующих органов – Келликер допускает – может происходить под влиянием внешних условий, но возникновение новых органов имеет свою причину в законе общего развития, а не в случае. Странно допустить влияние подбора на возникновение новых органов, когда эти органы вначале будут только лишним, или даже вредным бременем для организма. Появление спинной струны у первых млекопитающих, первых позвонков, первых кровеносных сосудов, – все это непонятно с точки зрения естественного подбора. Затем, если обратить внимание на то, что почти все более или менее крупные изменения зародыша, и прежде всего все настоящие новообразования органов, случаются в самые ранние поры зародышевой жизни, так у куриного зародыша все главные органы закладываются в первые 4–5 дней его существования, у человека к концу первого месяца его утробной жизни; если обратить внимание на это обстоятельство, то очевидно нельзя представить себе развитие организмов таким образом, что они сначала проходили все стадии беспозвоночных животных, а потом стали принимать признаки позвоночных. Развитие нужно представлять иным образом. По Келликеру, возможны, и действительно бывают такие случаи, что от родителей, стоящих на низших ступенях, положим, кишечнополостных или червей, прямо возникнут насекомые. Для обоснования и разъяснения своей теории он обращается к явлениям метагенезиса (перемене генераций)27, гетерогонии28 и педогенезиса29.

Простейшую форму метагенезиса представляют некоторые кольчатые черви (Syllis). Они раздельнополы и имеют вполне развитые, хотя и весьма просто устроенные, половые органы. Из оплодотворенного яйца возникает личинка, а из нее молодой червь, проходя типические стадии развития. Но почти взрослый сложившийся червь, не имеющий только вполне развитого полового аппарата, может делиться поперек на несколько частей, от которых каждая образует нового маленького червя. Эти маленькие черви представляют, следовательно, собою поколение, происшедшее путем бесполого размножения, путем деления материнского организма. Они растут, достигают половой зрелости и размножаются посредством оплодотворенных яиц, производя следующее поколение путем полового размножения, как произошел и первый червь. Более сложное явление метагенезиса наблюдают у некоторых медуз. Эти морские животные имеют обыкновенно вид студенистого полупрозрачного колокола и размножаются посредством оплодотворенных яиц. Из яйца развивается овальная личинка, плавающая некоторое время в море, и, наконец, укрепляющаяся одним своим концом на каком-либо подводном предмете. На свободном конце ее тела появляется ротовое отверстие, а вокруг него вырастают щупальца. В этом виде превращенная личинка медузы называется сцифистомою и напоминает собою сидячий полип вроде пресноводной гидры, водящейся в наших прудах. Сцифистома растет в вышину и начинает подразделяться поперечными перехватами на части, а ее щупальца претерпевают обратное развитие, т. е. уничтожаются. В этой стадии развития животное называется стробилою. По краям сегментов стробилы образуются затем новые отростки (щупальца) и мало-помалу сегменты отделяются в виде плоских дисков с отростками, которые плавают отдельно и превращаются постепенно в взрослых колоколообразных медуз. Здесь, таким образом, половые и бесполые поколения оказываются совсем не похожи одно на другое, здесь являются превращения. Теперь обратим внимание на то, что сцифистома в известной стадии развития весьма напоминает гидру. Исходя из этого, Келликер предполагает, что возможно, что некогда гидроподобные организмы, размножаясь, произвели, дотоле не существовавшие формы медуз.

Явления метагенеза указывают, по Келликеру, на возможность происхождения совершенно новых существ внезапно, т. е. без всяких постепенных переходов. Возможность этой внезапности открывается также из фактов гетерогонии. Под именем гетерогонии разумеют те случаи, когда одно и то же животное при размножении своем является в двух или более различных формах зрелых в половом отношении. Так, наприм., существует маленькая круглая глиста, аскарида лягушачья (ascaris nigrovenosa), которая живет в двух различных формах – в легких лягушки и во влажной земле. В легких лягушки живет гермофродитическая форма, яйца которой развиваются из раздельнополых глист, имеющих признаки рода Rhobditis. Эти молодые робдитисы, из легких лягушки переходят в ее пищеприемное горло, и, пройдя чрез пищеварительный канал, с испражнениями попадают на землю, после чего живут в земле свободно, пока снова не попадут в рот и легкие лягушки, где они производят первоначальное гермофродитическое поколение. Так, оказывается, что из одного и того же начала возникают ascaris nigrovenosa и rhobditis nigrovenosa.

Что касается до педогенеза, то Келликер цитирует открытые пр. Вагнера о размножении личинок мух, как подтверждающее его теорию разнородного происхождения. Вагнер нашел, что личинки некоторых мух (cecidomyidae) могут производить внутри своего тела новое поколение подобных же личинок. Эти последние поедают внутренности матери и выходят наружу, после окукливаются, или же вторично производят внутри себя поколение личинок, которые уже подвергаются окукливанию. Из куколок развиваются мухи. Можно допустить, говорит Келликер, что личинки насекомых существовали некогда, как самостоятельные формы и внезапно стали производить не подобных себе личинок, а новые существа, т. е. современных мух.

В подтверждение теории Келликера о возможности внезапных переходов организмов одного вида к организмам другого вида, можно указать еще на наблюдения и опыты Уоллеса и Вейссмана над бабочками. Существуют, наприм., две формы европейских бабочек vanessa levana и vanessa prorsa, резко различающиеся между собою цветорасписанием. Первая – буро-желтого цвета, с черными пятнами и полосками, вторая – черная, с широкой белой перевязью на обоих крыльях. Эти две формы долгое время считались за два различных вида, но впоследствии оказалось, что различие окраски обусловливается влиянием времен года: vanessa levana есть, перезимовавшая в куколке vanessa prorsa. Теперь существуют самостоятельно и prorsa и levаnа. Вейссман развил теорию, что prorsa произошла от levana во время ледниковой эпохи. С точки зрения Келликера, находящей в данном случае опору в фактах настоящего, такой переход мог произойти внезапно.

Теория Келликера отрицает знаменитое древнее положение: natura non facit saltum, положение, надо заметить, представляющее собою такой же бэконовский idolon для современных натуралистов, каким для прежних являлся horror vacui в природе. Теория эта, далее, устанавливает новый взгляд на отношение организмов между собою. По Дарвину и другим, различные организмы тем ближе генетически, чем они ближе физически, по Келликеру этого не оказывается. Непосредственным детищем червеобразного существа может быть musca domestica – организм совсем другого типа, стоящий рядом с musca caesar, vomotoria, и могущий не иметь с ними никакого родства. Келликер идет даже далее, он утверждает, что организмы одного вида могли происходить от совершенно различных предков, почему и называет свою гипотезу полифилитическою в противоположность дарвиновской, которая, как он законно говорит, непременно должна быть монофилитической. С точки зрения Келликера, значит, человек мог родиться – даже и в библейском смысле потенциально совершенным – от какого-нибудь, вовсе не похожего на него млекопитающего, но мог, конечно, родиться и от обезьяны.

В 1884 году появилась теория происхождения видов, – Негели (Mechanisch= physiologische Theorie der Abstammungslehre. München und Leipzig 1884), приближающаяся в некоторых пунктах довольно близко к теории Келликера. Как и Келликер, Негели в борьбе за существование и естественном подборе не видит достаточных факторов, для образования новых видов. Они, по его воззрению, только устраняют с жизненной арены менее приспособленные организмы и таким образом производят пробелы (Lucken) между видами, но не создают новых видов. Появление таковых отчасти должно быть приписано влиянию внешних условий, но главным образом оно должно быть приписано принципу совершенствования (Vervolkommengsprincip). Этот принцип механического свойства и есть ничто иное, как закон инерции в области органического развития. Раз эволюционное движение началось, оно не может остановиться, а должно продолжаться в определенном направлении. Негели замечает, что если бы дарвиновские факторы заправляли развитием организмов, то изменения последних происходили бы во всевозможных направлениях, и в действительности не было бы того генеалогического дерева организмов, которое представляет нам окружающий мир. Изложим теорию Негели. По воззрению Негели, составившемуся на основании изучения строения крахмальных зерен и клеточных оболочек растений, все организованные тела состоят из мельчайших частиц, большею частью правильной кристаллической формы, так называемых мицелл (объем одного мицелла, по Негели, равен 0,0000000021 кубич. микромиллиметров, принимая микромиллиметр равным 0,001 миллиметра). Понятно, что такие мицеллы не видны ни в какие микроскопы, тем не менее мицеллы не представляют собою нечто простое, нет, каждая из них представляет определенную группу или систему молекул. В сухом состоянии тела мицеллы могут плотно прилегать друг к другу; но в присутствии воды они раздвигаются на известное расстояние, так как их взаимное притяжение не столь сильно, как их притяжение к воде. Таким образом, каждый мицелл одевается тонкой водяной оболочкой. Всякая клеточка состоит из таких мицелл, составляющих ее протоплазму, ядро, и оболочку. Яйца, из которых развиваются организмы, понятно, как и самые организмы, состоят тоже из мицелл. Не все яйцо представляет собою начало, из которого развивается организм, большая часть яйца, как известно, состоит из питательного материала для остальной части – зародыша в собственном смысле, который Негели называет идиоплазмой. Все признаки, отличающие взрослые организмы друг от друга, содержатся уже с самого начала развития в строении идиоплазмы, каждый организм обязан своим возникновением особой модификации этого вещества. Таким образом, идиоплазма как бы заключает в себе множество зачатков будущих свойств организма. Чрезвычайная сложность строения, которая должна быть приписана идиоплазме высших животных и растений, является результатом всего племенного развития. У низко организованных предков их она была весьма проста. Ее можно сравнить, говорит Негели, с недисциплинированным средневековым войском, так как сложная идиоплазма уподобляется хорошо обученной армии с подразделениями и с подчинением частей. По воззрению Негели, идиоплазма представляет собою как бы сеть, распространенную по всему организму, и связующую все его части между собою. Эта сеть проходит через все клетки, нити ее особенно сосредоточены в ядрах клеток. Негели думает, что сетеобразное расположение протоплазмы и ядерного вещества в клетках растений находится в соответствии с разветвлением идиоплазмы по телу. Шнуры этой идиоплазматической сети и состоят из параллельных рядов мицелл. Мицеллы соседних рядов динамически связаны друг с другом так, что возбуждение, испытываемое каким-либо одним рядом, передается и на соседние ряды (подобно электрической цепи). При всяких изменениях идиоплазмы, влекущих за собою появление новых наследственных свойств, все шнуры ее сети, все ряды ее мицелл претерпевают изменения. Эти изменения могут происходить или материальным, или динамическим путем. В первом случае, при изменении идиоплазмы в какой-либо части тела, от этого места распространяется перестройка посредством двигания новых мицелл во все части организма чрез тончайшие отростки протоплазмы, соединяющие отдельные клеточки между собою. Если же имеет место второй способ, то значит, что при каждом изменении в напряжении мицелл в одном месте, изменяется тотчас относительное напряжение их и во всем организме. Какой именно способ изменения мицелл имеет место в действительности, Негели не решает. Причины изменения в мицеллах двояки: одни действуют постоянно, это те, которые вызывают рост мицелл. Между существующими мицеллами выдвигаются новые, образуются новые ряды и т. д. Хотя, при этом собственно происходит рост только организма, однако, и здесь уже в мицеллах происходят, правда очень незначительные, но все-таки такие изменения, которые изменяют организацию потомков этого организма. Так как внедрение новых мицелл между уже существующими обусловливается природой и расположением последующих, то из этой геометрической конфигурации может возникнуть только новая, не тожественная с нею конфигурация. „По принципам механики, – говорит Негели, – если раз состояние превратилось в а, то состояние b не может уже опять превратиться в а, но лишь в следующее с и т. д.“. Другие причины – случайные, производящие внезапное изменение структуры мицелл. Последним причинам Негели не придает важного значения.

Установив причины и законы изменения организмов, Негели происхождение видов представляет себе таким образом: сначала образовался, да и теперь образуется из неорганической материи белок, молекулы которого взаимным притяжением образовали мицеллы. Между мицеллами начали вдвигаться новые мицеллы. Наконец, их соединилось столь много, что они не могли сдерживаться взаимным притяжением, и они распались на несколько групп, образовав первичные организмы с беспорядочной молекулярной структурой (пробии – προβιοι). Затем явились более сложные организмы, мицеллы которых находились уже в более упорядоченном состоянии и соотношении, и т. д. При этом нужно заметить, что, хотя идиоплазма изменяется в организмах постоянно, эти изменения могут долго не обнаруживаться во внешних изменениях организма, и затем, через много поколений могут выразиться сразу решительным образом. Таким образом, Негели, как и Келликер, признает скачки. Человек, по теории Негели, как и по Келликеру, мог произойти независимо от обезьяны, и от каких бы то ни было животных, особым путем, путем совершенно самостоятельным от особого белка и пробия. Родственников человека не существует в современном животном царстве, как и вообще все животные виды, может быть не родственны между собой, и каждый имеет свой особый корень.

В то время, как на европейском материке ученые, исходя из сознания неудовлетворительности теории Дарвина, выступили с собственными теориями, соотечественник Дарвина Роменс представил теорию физиологического подбора, для объяснения происхождения видов, теорию, которая восполняла учение Дарвина и лишала силы многие из направленных против него возражений. Против теории Дарвина прежде всего были приведены три следующие возражения: 1) бесплодность при скрещивании видов, 2) растворение изменений организмов через скрещивание и 3) бесполезность незначительных особенностей, приобретенных какими-нибудь организмами, и, вследствие этого, потеря, а конечно не развитие этих особенностей; эти три факта, утверждали, устраняют возможность образования новых видов чрез естественный подбор и борьбу за существование. Роменс, пытаясь спасти теорию Дарвина, изменяет его учение таким образом. По его мнению, в ряду изменений, которые возникают в организмах, для образования новых видов имеют существенное значение изменения в половой системе (воспроизводительные). Изменения эти действительно бывают и состоят в том, что индивидуум оказывается бесплодным при скрещивании с одним, и плодовитым при скрещивании с другими индивидуумами. Этим фактом устраняется нужда в миграции, которую Морис Вагнер признал необходимою для того, чтобы естественный подбор производил те следствия, которые ему приписывал Дарвин. Этим фактом некоторые организмы обособляются от других организмов им подобных и живущих в той же местности. Эти некоторые организмы, приобретая какие-либо особенности, очевидно не будут терять их чрез скрещивание. Особенности будут унаследоваться, и так, наконец, образуется новый вид. Примеры изменения в воспроизводительной силе, лучше всего показать на цветах. Представим себе, что какой-нибудь цветок приобрел или получил такую особенность, что его цветочная пыль созревает двумя неделями позже, чем пыль других цветов того же вида, представим, что таких цветов явилось несколько, очевидно, скрещивание будет возможно только между ними, а не между всеми цветами этого рода. Отсюда, если эти запоздалые цветы приобретут какую-нибудь особенность, то эта особенность передастся их потомкам. С точки зрения Роменса, физиологический подбор должен был одним из главных факторов, содействовавших происхождению человека от обезьяноподобного предка.

Рассмотрим теперь критически эти десцендентные учения. Во всех этих трех учениях есть одна общая особенность: теории эти не имеют под собою фактов, можно даже сказать больше, теории эти вообще не имеют за собою оснований. Первые две из них весьма близки между собою по своему метафизическому характеру. Современные ученые очень презрительно относятся к метафизике и, однако, очень охотно прибегают к ее помощи при составлении гипотез. Негели хочет объяснить весь органический мир из комбинации мицелл – этих, своего рода органических атомов. Причина всего, по воззрению Негели, лежит только в перемещении мицелл. Келликер не дал теории идиоплазмы, но очевидно, что мицеллы Негели разъясняют и его теорию, иначе его теория является не только необоснованной, но и невыясненной. Но, во 1), существуют ли эти мицеллы? Во 2), если они существуют, то каким образом они приобретают свойства растительных организмов? Негели говорит об их динамическом состоянии, поясняет аналогиями с тем, что нам неизвестно, так как объяснения электрических явлений, на которые ссылается Негели, ведь не имеется, как вообще не имеется, что может засвидетельствовать каждый физик, удовлетворительной теории электричества. В 3), каким образом комбинации мицелл получили способность ощущения? Негели не отвечает удовлетворительно ни на один из предложенных вопросов, как не мог ответить на те же вопросы и Демокрит, предлагавший вместо мицелл Негели атомы огненной природы. А между тем, уже многими учеными представлены в явлениях царства растительного многие серьезные возражения против теории мицелл. Первым начал возражать Шимпер. Негели построил теорию мицелл на основании наблюдений над крахмальными зернами, будто бы увеличивающимися в объеме чрез интуссусцепцию, т. е., значит, растущими сразу во всех своих частях, но Шимпер показал, что рост крахмальных зерен совершается не чрез интуссусцепцию, а чрез наложение (все равно как увеличивается объем дерева), это совершенно разбивает мицеллярную теорию. Но теория Негели страдает еще и другими недостатками. Во 1), она не объясняет происхождения полезных изменений в организме; во 2) – и это самое главное – она стоит в противоречии с фактами регрессов в природе. По Негели, организмы должны постоянно усовершенствоваться, усложняться, но есть много организмов, не изменившихся в течении многих геологических веков, головоногие моллюски из рода nautilus существуют с силурийской эпохи до наших дней. Далее, существуют организмы, организация которых упростилась в настоящее время сравнительно с тем, какою она была в прошедшем, таковы киви, потерявшие крылья, таковы змеи, потерявшие ноги. Эмбриология асцидии дает основания полагать, что они прежде стояли выше, чем теперь. Асцидии организованы довольно низко и сидят неподвижно, приросшие к камням, устилающим дно моря вблизи берегов. Вся жизнь их состоит в глотании и процеживании морской воды с разными мелкими организмами, и в размножении. Но, насколько однообразна, невзрачна организация и жизнь взрослых асцидий, настолько же интересна их история развития. Первые стадии развития лица до такой степени похожи на соответственные фазы развития позвоночного животного – ланцетика, что их невозможно различить. Из яйца далее вылупляется свободно плавающая личинка с подвижным хвостом, с внутренним скелетом (с спинною струною – chorda dorsalis), с довольно развитою нервною системою и с одним глазом. Но, вскоре, эта, довольно высоко организованная личинка, прикрепляется к какому-нибудь камню и начинает терять одну черту совершенства за другою. Хвост исчезает, внутренний скелет пропадает, нервная система упрощается, глаз теряется, мало-помалу животное обрастает оболочкой и превращается в взрослую асцидию, организация которой гораздо ниже организации личинки. Согласно установившимся воззрениям эволюционистов, эта история развития асцидий указывает на то, что они произошли от более совершенных предков, чем они сами. Теория Негели не может допустить таких фактов, но современное естествознание считает их несомненными. Очевидно, должно поэтому признать несомненной и несостоятельность теории Негели.

Келликер, кроме ничего не доказывающих аналогий, не представил никаких оснований в пользу своей теории. Этими основаниями для его теории в значительной мере могли служить соображения Негели, но раз эти соображения оказываются не имеющими значения, то и теория Келликера является не имеющею никакой опоры.

Теория Роменса, претендующая дополнить учение Дарвина, в сущности, не делает это учение более правдоподобным. Естественный подбор обусловливается, по Роменсу, физиологическим подбором. Те индивидуумы, от которых имеет произойти новый вид, прежде всего теряют плодовитость при скрещивании с индивидуумами старого вида. Но что означает собою эта потеря плодовитости? Без сомнения, некоторое болезненное изменение в организме. Организм вполне нормальный, при скрещивании с каждым вполне нормальным организмом, должен дать плод. Затем, это болезненное изменение может ведь не сопровождаться другими изменениями, как, напротив, очень часто бывает, и тому свидетельство бесчисленные разновидности, что совершенно различные изменения, возникающие в организмах одного и того же вида, нисколько не препятствуют плодовитости этих разновидностей при скрещивании. Теория Роменса предполагает обособление некоторых индивидуумов, затем возникновение в их среде изменений, распространяющихся на всю среду. Но здесь прежде всего возникает вот какое затруднение. Обособление индивидуумов в одном поколении должно ли продолжаться на следующие поколения, начало консервативной наследственности не возьмет ли верх, и потомство обособленных организмов не сделается ли снова способным к скрещиванию и плодовитым со всеми организмами своего вида? Наконец, допустим окончательное обособление организмов, но ведь нет никаких причин к тому, чтобы изменения в организации одинаково происходили во всех их потомках. Если несколько особей, получивших какую-либо особенность, стали плодовитыми только между собою, то, положим, есть вероятность, что они сохранят эту особенность (заметим при этом, что здесь потеря плодовитости и возникновение особенности являются внезапными, так что здесь собственно нет согласия с дарвинизмом, а с учениями Келликера и Негели), но, каким же образом эти особи и их потомки станут выделяться в особый вид, ведь у одних из них может явиться какая-либо новая особенность, а у других нет, и скрещивание будет действовать на них нивелирующим образом. Допустим, что под влиянием каких-либо условий, в 2 из 20 обособленных физиологическим подбором особях явились какие-либо особенности, положим, голубой цвет глаз у кошек; при скрещивании этих двух с остальными 20 не должен ли этот признак раствориться и исчезнуть. Таким образом, скрещивание, правда, ограниченное, не устраняется здесь совсем и приводит к тем же роковым последствиям для образования нового вида, как и собственно в дарвиновской теории. Особенно, если принять во внимание размножение организмов в геометрической прогрессии: от 20 происходит 200, от 200 – 2000, причем большинство не имеет новых признаков; очевидно, особенности меньшинства должны исчезнуть пред давлением большинства.

Но самою лучшею критикою изложенных теорий являются опыты Менделя. Законы числ, установленные Менделем, совершенно несогласимы с метафизическими спекуляциями предложенных учений.

Кроме того, что предлагались теории наследственности, учеными делались попытки установить законы наследственности. Мне думается, что такую попытку представил уже Кетле (1796–1874) своею теориею фиктивного среднего человека. Наши статистические расчеты обыкновенно имеют в виду, никогда не существовавшего среднего человека – средний рост, средние способности, средний аппетит, средние силы и т. д. Действительные люди представляют собою по своим свойствам большее или меньше уклонение от среднего типа. Но законом жизни является то, что человечество неизменно возвращается к этому среднему типу, все, что далеко уклоняется от него, погибает.

За всем тем, основателем статистического метода изучения явлений наследственности является не Кетле, а Френсис Гальтон, двоюродный брат Чарльза Дарвина. Результаты своих исследований он изложил в книге Hereditary genius, its laws and consequences. По-русски она переведена под заглавием – „Наследственность таланта. 1875“. Гальтон изучал такс и людей. Он составил очень много генеалогических дерев, отмечая физические, умственные и нравственные свойства всех членов семьи. Был создан специальный орган Biometrica, в котором сообщалось о результатах исследований над явлениями наследственности. Создана специальная лаборатория Eugenic’s Laboratory. Исследователи задались целью определить законы передачи благородных свойств путем наследственности. Сам Гальтон попытался установить такой закон. Если совокупность свойств особи обозначить единицей, то половина этих свойств получена непосредственно от родителей – по одной четверти от каждого; четверть свойств получено от двух дедов и двух бабушек – по одной шестнадцатой от каждого, одна восьмая свойств от прадедов и прабабушек – по одной шестьдесят четвертой от каждого и каждой. Таким образом свойства особи представляют собою сумму бесконечно нисходящей геометрической прогрессии, нисходящие члены которой соответствуют восходящим поколениям предков:

1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 и т. д.

А наследие от каждого из предков в восходящем порядке выразится прогрессией:

1/4, 1/16, 1/64, 1/256, 1/1024 и т. д.

Гальтон и Мендель родились в одном и том же 1822 году. Оба они занялись изучением явлений наследственности. Гальтон быстро приобрел себе широкую известность. Мендель приобретает известность только теперь. Но славе Гальтона придется померкнуть в лучах славы Менделя. Работы Гальтона практически бесплодны, теоретически сомнительны. Ученик и продолжатель дела Гальтона Пирсон (Pearson) счел нужным изменить его математические формулы и еще усложнил их. Самая сложность формул делает их практически не приложимыми, но главное, эти формулы дают нам все, какие-то средние величины, не приложимые к отдельным случаям и не дающие возможности предвидеть ни одного факта. Монах Мендель своим опытами и формулами удовлетворил строгому положению отца позитивной философии Конта – savoir, c’est ргeуоіг, знать, значит предвидеть.

3. Опыты и гипотезы менделистов

Опыты и гипотезы Менделя, после тридцатипятилетней безызвестности ставшие всемирно известными, задали науке множество вопросов, заранее определяя метод их исследования и отчасти подсказывая их решение. Многие ученые пошли по пути, указанному брюнским монахом, образовалось движение, получившее имя менделизма, и, примкнувшие к нему, получили прозвание менделистов.

Виктор Грегуар в обстоятельной работе о Менделе и менделистах называет следующих биологов, занимающихся проблемами менделизма. В Англии – Бетсон и его сотрудники: Зондерс, Пеннетт, Дюрхем, Герст, Грегори, Локк, Уэльдел, Донкастер. В Германии – Корренз, Баур, Геккер. В Голландии – де-Фриз, Таммес. Во Франции – Кено, Кутан, Вильморен. В Австрии – Чермак. В Швеции – Нильссон-Эле. В Швейцарии – Ланг. В Соединенных Штатах – Давенпорт, Шёлль, Мак Дугал, Морган, Кестл, Ист, Гагедорн, Тоуэр. В Японии – Туайяма. Из специальных монографий, посвященных менделизму (кроме упомянутых мною выше) Грегуар называет: Бетсона (Bateson) – Mendel’s principies of Heredity. 1909; Корренза (Korrens) – Ueber Vererbungsgesetze. 1905; Баура (Baur) – Einführung in die experimentelle Vererbungslehre. 1911; Гольдшмидта (Goldschmidt) – Einführung in die Vererbungswis senschaft. 1911; Геккера (Haecker) – Allgemeine Vererbungslehre. 1911. Грегуар перечисляет следующие периодические издания, специально посвященные менделизму: Reports to the Evolution committee of the Royal Society (Лондон). Publications oi the Carnegie Institution (Вашингтон). Zeitschrift für induktive Abstammungs – und Vererbungslehre (Берлин), American Naturalist (Нью-Йорк), Journal of Genetics (Лондон). Ho кроме журналов, названных Грегуаром, можно указать еще периодические издания не посвященные специально менделизму, но отводящие ему значительное место. Таково Revue des Questions scientifiques, где помещена работа самого Грегуара. Таково, всемирно распространенное Revue Scientifique, где на пространстве последних годов дан ряд статей о менделизме (Гадесо – Le Mendélisme, 23 декабря 1911; Лютц – La Génétique, 6 января 1912; Бларингем – Les Problèmes de l’Heredite, 24 февраля 1912; Бларингем – Les Problèmes de Biologie appliquée, 2 марта 1912; Аперт – Les Problèmes de l’Hérédité, 12 іюля 1913).

Ha русском языке, не считая переводных работ, о менделизме писалось немного. Проф. Тимирязев неоднократно вспоминал о нем на страницах „Вестника Европы“. В одной статье он сказал, что опытам Менделя придают преувеличенное значение, потому что он монах. В другой статье он признал, что Мендель дал, хотя единственное и небольшое, но дельное исследование, однако, закончил статью заявлением, что движение менделистов (он называет их мендельянцами) представляет собою церковную реакцию. Такой взгляд трудно понять, да едва ли и нужно стараться его понять. Появлялись еще в журналах библиографические заметки о менделизме. В № 8 Русского Богатства 1913 г., Филипченко, в статье „проблема пола в современной биологии“ показывает, как теорией Менделя можно объяснить тот факт, что мужские и женские особи рождаются приблизительно в равном количестве.

Менделисты занимаются главным образом развитием положений Менделя. Стремятся они дать полную и точную терминологию для явлений и фактов, но, к сожалению, разные авторы выступают с различною терминологиею, и читателям приходится усвоять несколько номенклатур, что и нелегко, и бесполезно. Так, гомозиготы другими авторами называются гомодинамными, гетерозиготы называются гетеродинамными. Факторы наследственности называются генами, детерминантами. Менделисты пытаются вводить и некоторые изменения в положение Менделя. Такова, предложенная ими, но принятая не всеми, теория присутствия и отсутствия факторов. Мендель, для каждой пары аллеломорфных признаков предполагает пару факторов: фактор высокорослости и фактор низкорослости, фактор, окрашивающий в желтый цвет, и фактор, окрашивающий в зеленый цвет. Теперь пытаются представить дело иначе. Доминантный признак производится некоторым специальным фактором, но рецессивного фактора не предполагают. Согласно этому взгляду, высокорослый горох есть то же, что и низкорослый горох, но, кроме того, что есть в низкорослом горохе, в высокорослом горохе есть фактор, сообщающий ему высокорослость. В низкорослом горохе никакого специального фактора низкорослости нет. Когда при оплодотворении в новообразующуюся особь входит фактор высокорослости, особь будет высокорослой; когда этот фактор не войдет, особь будет низкорослой. Схема потомства здесь будет та же, что и у Менделя. Несколько изменено только объяснение.

Прилагают это объяснение и к тому случаю, когда от скрещивания получаются формы, промежуточные между скрещиваемыми. От скрещивания красной mirabilis Jalappa – ночной красавицы с белою, получается бледно-розовое потомство. Объясняют это так. В красной mirabilis jalappa фактор окраски присутствует в двойной дозе. В белых цветах никакого наследственного фактора нет. При скрещивании, фактор окраски переходит в новообразующуюся особь в одной дозе, потому что этот фактор дается лишь одним из родителей. Вследствие этого потомство и является с бледно-розовой окраской. Но в следующем поколении фактор окраски передается и в двойной дозе (четверти потомства), и в одной дозе (двум четвертям), и не передается совсем (одной четверти). Опять процесс совершается вполне по схеме Менделя.

Менделисты чрезвычайно расширили территорию опытов и наблюдений. Они установили очень много новых фактов. Порою, эти факты, на первый взгляд представляются стоящими в несогласии с положениями Менделя, но потом оказывается, что ими только подтверждаются эти положения. Было произведено множество опытов скрещивания мышей. Скрещивали серых домашних мышей с альбиносами, т. е. с белыми мышами. Серый цвет оказывался доминирующим. Во многих случаях дело шло прямо по схеме Менделя. Первое поколение оказывалось все серым, во втором поколении четверть потомства была белою и производило исключительно белые поколения. Но в других случаях оказалось нечто иное. Первое поколение от скрещивания серых мышей с альбиносами было исключительно серым, но во втором поколении часть мышей оказалась серого, часть – белого, и некоторая часть – черного цвета. Пропорция была такова: 9 серых, 8 черных, 4 белых. Нетрудно видеть, что эта формула в сущности та же, которую Мендель предложил для случаев дигибридизма – двух пар аллеломорфных признаков. Значит у мышей, подвергавшихся скрещиванию, имелось не по одному противоположному признаку, а по каким-то двум. Здесь имелось совместное действие двух факторов, принадлежащих к двум парам аллеломорфных признаков.

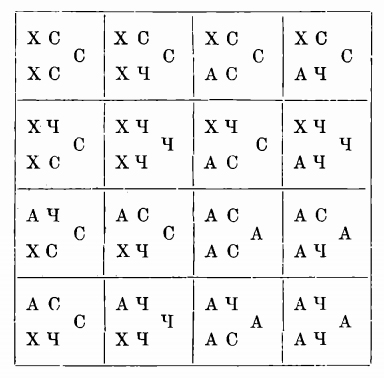

Кено, не принимающий гипотезы „присутствия“ и „отсутствия“, дал такое объяснение факту. Он допускает, что существует фактор – хромоген, который обусловливает возможность окраски шерсти, но сам не дает никакой окраски. Затем имеется другой фактор, который своим действием на хромоген дает пигментацию, т. е. окраску, но, который в отсутствии хромогена не может произвести пигментаций. Хромогенный фактор (X) является доминантным по отношению к альбинизму (А). С другой стороны, фактор, дающий серую окраску (С), является доминантным по отношению к фактору, дающему черную окраску (Ч). Кено для серой мыши дает формулу ХС, т. е. хромоген + серая окраска, для белой мыши дает формулу A4, т. е. альбинизм) – черная окраска, не проявляющая себя вследствие отсутствия хромогена: скрещивание серых мышей с белыми, дает потомство, имеющее формулою ХАСЧ. Очевидно, это потомство будет серым. Это потомство дает четыре сорта гамет для каждого пола ХС, СЧ, АС, – A4. Следующее поколение, согласно Менделю, должно соответствовать представляемой схеме.

Везде, где хромоген соединится с серой окраской, потомство будет серым. Где хромоген, при отсутствии серой окраски соединится с черной, потомство будет черным. Везде, где хромоген отсутствует, потомство будет альбиносным. Из таблицы видно, что на 16 особей, заключающих в себе все возможные комбинации гамет, 9 должны быть серого цвета, 3 – черного, 4 – альбиноса. Согласно представленной таблице, альбиносы должны отвечать формулам: 1 ААСС, 2 ААСЧ, 1 ААЧЧ. Если это верно, то при скрещивании альбиносов с черными мышами можно предсказать состав потомства. Опыт был произведен и оказался согласным с теориею.

В этом опыте открывается некоторый новый элемент. Оказывается, что один фенотипический признак – черный цвет, серый цвет – может быть результатом совместного действия двух факторов, которые, будучи разделены и являясь изолированными, не производят никакого действия.