«Маньера грека» и проблема критской школы984

До настоящего времени в науке нет должной ясности в определении и размежевании таких понятий, как «маньера грека», «итало-греческая живопись» и «критская живопись». Ученые пользуются этими терминами весьма произвольно, причем для обозначения критских икон нередко прибегают и к таким терминам: «cretesi-veneziane», «veneto-cretesi» или «cretesi-bizantine». Столь путаная терминология делает необходимым более подробно остановиться на каждой из этих школ в отдельности, что поможет раскрыть их конкретное историческое содержание и определить их хронологические границы.

Термин «греческая манера» («maniera greca») обозначал для людей Возрождения то византинизирующее искусство Италии, которое расцвело в XIII веке и которое предшествовало реформе Джотто. По крайней мере так понимали этот термин Гиберти985 и Вазари986. Для Гиберти, тонко разбиравшегося в вопросах искусства дученто и треченто, Чимабуэ был ярким представителем этой манеры; ее же придерживался, по мнению Гиберти, и Дуччо.

По отношению к Каваллини Гиберти дает уже иную, более осторожную формулировку: «matiene un poco della maniera antica, cioè greca»987. Иначе говоря, Гиберти было ясно, что Каваллини вступил на путь преодоления византийской традиции и что он был с нею связан лишь в слабой степени. И Гиберти, и Вазари рассматривают «греческую манеру» как один из этапов в развитии итальянского искусства. Действительно, все памятники этого направления являются произведениями итальянского мастерства. Как бы сильно ни византинизировали их авторы, они всегда сохраняют свое оригинальное понимание образа. Их работы нельзя спутать с произведениями византийцев, ибо на них уже лежит национальная печать.

«Греческая манера» была передовым для своего времени явлением. Ее памятники полны свежести и искренности, в них нет ничего эклектического и упадочного, они согреты глубоким чувством988. Особое их очарование составляет то, что в каждом из них ощущается дуновение живой творческой индивидуальности, хотя и скованной сотнями строжайших правил и канонов, тем не менее ищущей своих средств выражения. По чистоте эмоционального звучания самые совершенные из памятников «греческой манеры» (луккские и сьенские иконы) могут быть сравнены с лирикой dolce stil nuovo. Им свойственно высоко развитое чувство поэтического.

Широкому проникновению византийских влияний в итальянское искусство XIII века, без сомнения, способствовали оживленные культурные и торговые сношения Италии с Востоком. Проводниками этих влияний были не только многочисленные произведения греческого искусства (иконы, эмали, миниатюры, рельефы и другие), буквально наводнившие Италию после разграбления крестоносцами Константинополя в 1204 году, но и эмигрировавшие из Византии художники, оседавшие преимущественно в портовых городах, где они открывали свои мастерские. В этих мастерских, помимо греков, работали также местные силы. В результате слияния романских элементов с византийскими сложилась та «греческая манера», которая для Гиберти и Вазари была господствующим в Италии стилем до художественной реформы Джотто. В «греческой манере», наряду с романскими элементами, встречаются иногда и готические, но обычно они не имеют существенного значения. Основным стержнем остается византийское искусство с его строгой и торжественной величественностью.

Византийские влияния сыграли двойную роль в художественной культуре дученто. С одной стороны, они задержали рост реализма, с другой – способствовали его развитию, облегчив переход от романского к проторенессансному стилю. Только при таком диалектическом подходе к византийскому наследию можно правильно определить его историческое место в итальянском искусстве XIII века.

Опасная сторона византинизма заключалась в том, что ему неизменно была свойственна тенденция к догматическим формулам. Но эти формулы отличались для своего времени столь большой художественной зрелостью, что оказывали неотразимое воздействие на все те народы, которые приобщались к византийской культуре. И в глазах итальянских художников XIII века формулы эти обладали бесконечной привлекательностью. Поскольку они были почти во всех отношениях антагонистичными художественному миру Джотто, постольку они, естественно, задерживали процесс кристаллизации нового реалистического стиля. Нередко их стремились использовать как своеобразное противоядие против утверждавшегося в архитектуре, скульптуре и живописи светского духа. К концу XIII века византинизм в Италии превратился в отсталое течение. Но это не мешало наиболее консервативным кругам упорно культивировать его традиции. Этим путем отстаивались в искусстве позиции, заранее обреченные на гибель. Такие памятники, как апсидная мозаика в церкви Сан Миньято во Флоренции (1297), или мозаика с изображением «Коронования Марии» во флорентийском соборе (конец XIII века), или законченная Чимабуэ в 1302 году мозаика собора в Пизе, или иконы Барнаба да Модена, Донато и Катерино, являются лучшим доказательством того, насколько живучи были византийские традиции в Италии даже на том этапе развития, когда они полностью утратили свое историческое значение.

Византинизм сыграл не только отрицательную, но и положительную роль в истории искусства дученто. Он бесконечно расширил горизонты итальянских художников, он снабдил их новой, более органической системой пропорций человеческой фигуры, той системой, которая восходила к античным источникам и обнаруживала к ним гораздо большую близость, нежели романский канон. Византинизм способствовал линейной дифференциации формы, отличавшейся в романской пластике и живописи еще большой аморфностью и непроработанностью; он научил извлекать тончайшие художественные эффекты из силуэта; он помог подчинить форму принципам ритмической композиции; он дал итальянцам палитру такой изысканности и такого богатства, в сравнении с которыми пестрая полихромность романских икон и фресок представляется варварской в своей примитивности. Наконец, византийское искусство обогатило художественную культуру дученто высоко развитой иконографией. Особенно охотно итальянские мастера заимствовали из Византии те иконографические мотивы, которые отличались ярко выраженной эмоциональностью и тем самым отвечали их стремлению к очеловечиванию образа божества. В пределах византийского искусства XII–XIII веков эти мотивы являлись в большинстве случаев исключением; в Италии они быстро получают широчайшую популярность. Таковы типы «Умиления», «Взыграния» и «Млекопитательницы»989, таковы плачущие ангелы в сцене «Распятия»990, такова фигура упавшей в обморок Марии в той же сцене991, таков распятый Христос, тело которого дано в сильном изгибе, а голова склонилась на плечо992.

Из византийского искусства итальянцы извлекли его наиболее передовые иконографические элементы, опередившие все то, что создал в области иконографии романский Запад. И поэтому византийские влияния способствовали обновлению итальянского искусства. Они расшатали традиционную романскую систему, подготовив почву для нового стиля. Всюду, где они проявляются, уточняются пропорции человеческой фигуры, усиливается чувство органического, усложняется линейный ритм, дифференцируется форма. В силу этого византинизм выполнил в Италии двойную историческую миссию: он помог преодолеть отвлеченность романского искусства, но одновременно он целиком сохранил его идеалистическую подоснову, видоизменив ее в направлении большей тонкости и более глубокого спиритуализма. Этим и объясняется необычайный успех «греческой манеры» в Италии.

Ставя так вопрос, мы, естественно, никак не можем согласиться с Роберто Лонги, объявившим всю византинизирующую живопись дученто творчески бесплодной и мертвой и весьма произвольно противопоставившим ей романское течение как единственно живое и полнокровное993. Не говоря уже о том, что между обоими направлениями существовало множество точек соприкосновения и что они нередко друг друга взаимно оплодотворяли, приходится сосредоточить внимание на более существенном факте: византийское наследие не только закрепощало старое, но и расшатывало его, нередко намечая путь в будущее и помогая решать те новые задачи, которые стояли перед итальянскими художниками XIII века. Только при таком диалектическом подходе к византийской проблеме возможно ее правильное решение. Проблема эта и много сложнее, и много противоречивее, чем она представляется Лонги, в силу чего она нуждается в более тонкой и дифференцированной трактовке. У нас нет никаких оснований объявлять Джунту, автора иконы из Вико л’Аббате, и «Мастера св. Франциска» явлениями мертворожденными и, с другой стороны, безмерно подымать на щит «Мастера из Ананьи», «Мастера Мадонны из Сан Мартино» и Чимабуэ как единственно творческих живописцев дученто. В этом противопоставлении так много надуманного, что оно способно лишь затруднить правильное понимание итальянского искусства XIII века.

Откуда попадали в XIII веке в Италию византийские образцы и откуда приезжали византийские мастера? Непосредственно из Константинополя и из греческих провинций. Константинопольская традиция имела более существенное значение, поскольку она содействовала перерождению романского стиля, восточнохристианской же традиции принадлежит весьма скромное место, так как она не дала романскому Западу ничего принципиально нового. В особенно чистой форме мы сталкиваемся с ней в Пизе и в Южной Италии. В Пизе она удержалась до третьей четверти XIII века.

Примерно с 20-х–30-х годов широкая «константинопольская» волна проникает в Лукку и Пизу, а позднее в Сьену и Флоренцию. Благодаря ей итальянцы познакомились с византийским искусством комниновского времени. С конца XIII века в Италии становится известной самая передовая струя византийского искусства – раннепалеологовский стиль. От него отправляется в своем творчестве крупнейший мастер Сьены – Дуччо. Наконец, в первой половине XIV века в Венецию заносятся формы зрелого палеологовского стиля, которые были широко использованы Маэстро Паоло. После XIII века византийское наследие, если не считать Венеции, где традиции «маньера грека» держались очень долго, окончательно утрачивает свою действенность для Италии. Когда мы встречаемся спорадически с его отголосками в дальнейшем, то они уже ничего не определяют.

Такова «греческая манера». Необходимо еще раз подчеркнуть, что все памятники этой полнокровной и глубоко творческой школы принадлежат итальянским мастерам и что они входят органической составной частью в историю итальянского искусства.

Совсем иным характером отличается итало-греческая или, как ее еще называют, итало-византийская школа. Это явление упадочное, запоздалое, эклектическое, явление, которому вряд ли можно приписать сколько-нибудь значительную историческую роль. Работы итало-греческих мастеров XIV–XV веков не имеют никакого отношения к истории итальянского искусства994. Итало-греческие иконы были сделаны руками работавших в Италии греческих художников, поэтому их и следует рассматривать как памятники византийского круга.

Итало-греческими иконами интересовались уже Арто де Монтор995 и Серу д’Аженкур996, но интересовались они ими чисто дилетантски. Лишь русские исследователи начали их изучать серьезно и систематически. А.А. Дмитриевский997 первым связал критскую школу с Венецией, а Н.П. Кондаков998 и Н.П. Лихачев999 уточнили и подытожили в своих фундаментальных трудах все те факты, которые относятся к истории итало-греческой живописи. Хотя у них не существует ясного деления между итало-греческой школой (Н.П. Лихачев предпочитает это название, Н.П. Кондаков охотнее пользуется термином «греко-итальянская школа») и позднейшей критской школой, тем не менее они склонны рассматривать последнюю как более поздний этап в развитии первой (эта мысль особенно четко проводится Н.П. Лихачевым)1000.

В дальнейшем я попытаюсь показать, насколько важно разграничивать эти два понятия. В настоящий момент мне хотелось бы подчеркнуть, что интерес Н.П. Кондакова и Н.П. Лихачева к упадочной итало-греческой живописи представляется теперь, после открытия русских икон XII–XIII веков, сербских, болгарских и грузинских росписей, византийских миниатюр и икон палеологовского времени, не только научно необоснованным, но и исторически порочным. Всю силу своего критического ума оба русских ученых направили на изучение абсолютно незначительного исторического явления, которое знаменовало медленное умирание некогда великого византийского искусства. И поэтому сухому, упадочному, глубоко провинциальному искусству, строго говоря даже не имеющему права называться искусством, Н.П. Кондаков и Н.П. Лихачев приписали революционизирующую роль. С их точки зрения, оно явилось главным проводником западных влияний в византийской и русской живописи. Оно якобы ознакомило греческих и русских художников с передовыми формами и новыми иконографическими типами итальянских мастеров и тем самым способствовало оживлению их собственной художественной манеры.

Не говоря уже о том, что в этой теории совершенно неверно ставится вопрос о западных влияниях, фактически никогда не игравших сколько-нибудь существенной роли в истории византийского и древнерусского искусства1001, здесь также подвергается колоссальной переоценке вся итало-греческая школа, из явления локального и исторически бесперспективного вырастающая до размеров крупнейшего художественного фактора. Вполне естественно задать вопрос: каким образом могла возникнуть такая историческая аберрация? Ведь никто не будет умалять научных заслуг крупнейших русских византинистов Н.П. Кондакова и Н.П. Лихачева. Если они стали на неверный путь, то причины этого надо искать в той своеобразной обстановке, в которой складывалось их научное мировоззрение, а также в том состоянии византинистики, в котором последняя находилась к началу XX века.

Когда Н.П. Кондаков и Н.П. Лихачев писали свои работы, искусство XIV века было относительно мало известно. Его памятники насчитывались единицами, а росписи Грузии, Сербии, Болгарии, Новгорода, так же как и русские иконы XIII – начала XIV веков, либо скрывались под слоем позднейших записей, либо еще не вошли в круг научного исследования. XIII век – эта наиболее творческая эпоха в истории всего средневекового искусства – трактовался обычно как эпоха застоя (характерно, что он вообще выпал из исторической схемы Н.П. Кондакова)1002. Поскольку процесс органического сложения нового палеологовского стиля из скрытых предпосылок византийского искусства было невозможно проследить в то время, постольку и Н.П. Кондаков, и Н.П. Лихачев прибегли к искусственной «теории» западных влияний. Она была для них своеобразным deus ex machina. Сравнивая стиль византийских памятников XII века, которые оба ученых хорошо знали, со стилем византийских же памятников XIV века, Н.П. Кондаков и Н.П. Лихачев прекрасно уловили существенное различие этих стилей, но при тогдашнем состоянии науки они были не в силах проследить переход одного стиля в другой. Вместо памятников византийского искусства XIII века – этого не существовавшего для них звена – они использовали поздние итало-греческие и тречентистские иконы, объяснив их влиянием происшедшие в византийской живописи XIV века сдвиги. Для них подобная гипотеза была единственно мыслимой интерпретацией палеологовского стиля и той его «новой жизни», которая не ускользнула от их внимания, но которую они не смогли иначе обосновать, как выдвинув теорию западных влияний1003. В поисках решения интересовавшей их научной проблемы они и пришли к изучению написанных в Италии греческими мастерами икон.

Правильно открыв в итало-греческих иконах следы итальянских влияний, Н.П. Кондаков и Н.П. Лихачев механически сделали их проводниками этих же влияний в византийской и русской живописи. При этом они совершенно упустили из виду, что итало-греческие иконы были поздними памятниками, исполненными уже тогда, когда давно сложился не только палеологовский стиль, но и стиль русской живописи XIV века.

Разбирая научные взгляды Н.П. Кондакова и Н.П. Лихачева, необходимо всегда учитывать еще одно весьма существенное обстоятельство. Это то, что я мог бы назвать неверием в исконные и самостоятельные силы палеологовского и русского искусства. Получив классическое образование, оба русских ученых, как, впрочем, и все их современники, воспитали свои вкусы на изучении классического искусства – античного и ренессансного. Оно неизменно оставалось для них идеалом. И если художественный мир Византии и Древней Руси все же неудержимо влек их к себе, то он импонировал не столько их эстетическим склонностям, сколько их «православному» сознанию. Для них памятники этого круга являлись прежде всего памятниками православного церковного культа. Они еще не умели почувствовать своеобразную художественную прелесть этого творчества. Вот почему они склонны были отдать предпочтение теории западных влияний. Принимая в качестве исходной точки последних ранние очаги ренессансного искусства, они приписывали им омолаживающее действие на дряхлеющее византийское искусство. Ex Italia lux – вот как можно было бы вкратце сформулировать их принципиальную точку зрения.

Была еще одна причина этой переоценки итало-греческой живописи. В конце XIX и в начале XX века иконы собирали преимущественно старообрядцы. В их кругу иконографические вопросы всегда вызывали живейший интерес, так как икона оставалась для них предметом культа. От старообрядцев этот повышенный интерес к иконографическим проблемам перешел и к представителям русской церковной археологии. Последние изучали произведения искусства не столько под эстетическим, сколько под иконографическим углом зрения. Когда Н.П. Кондаков и Н.П. Лихачев начали систематически заниматься иконописью, то и для них иконография стала в центре внимания. Открыв в итало-греческих иконах типы «Умиления», «Млекопитательницы», «Страстной», «Взыграния», они решили, что эти типы возникли в Италии, откуда они были якобы занесены в византийскую и русскую живопись. Для Н.П. Кондакова и Н.П. Лихачева эти типы были западными новшествами. На самом деле все они сложились в Византии и уже из Византии попали в Италию. На этих вопросах я имел случай подробно останавливаться, дав развернутую аргументацию моего тезиса1004. Поэтому не буду здесь задерживаться на критике иконографических воззрений Н.П. Кондакова и Н.П. Лихачева. Их выдвижение итало-греческой школы совершенно несостоятельно. Школа эта питалась старыми византийскими источниками. Когда же она стала широко перенимать западные новшества, то это знаменовало уже смерть византийского искусства. Произошло это в XV–XVI веках и притом в рамках не только итало-греческой, но и более поздней критской школы, на ремесленных изделиях которой никто и никогда не мог ничему научиться. Эти критские иконы не могли обогатить новыми иконографическими типами византийское искусство потому, что в XVI веке последнее уже не существовало, не могли снабдить русских иконописцев западными иконографическими списками по той простой причине, что критские иконы были им неизвестны1005.

Такова вкратце «генетическая» история итало-греческой теории Н.П. Кондакова и Н.П. Лихачева. Несмотря на то, что она была подвергнута уже в 1912–1913 годах уничтожающей критике со стороны проф. Г.Г. Павлуцкого1006 и П.П. Муратова1007, теория эта оказала сильное влияние на некоторых крупных византинистов (в частности, на Милле, Диля и Вульфа)1008. Не признаваемая русскими историками искусства1009, она была бы, вероятно, сдана давно в архив, если бы ее не попытались воскресить Швейнфурт и Беттини1010. Оба эти исследователя приняли «на веру» все выводы Н.П. Кондакова и Н.П. Лихачева. Не дав себе труда критически их проверить, они к тому же упростили и вульгаризировали концепцию русских ученых.

Как я уже отмечал выше, необходимо отличать итало-греческие иконы от итало-критских, или, точнее говоря, критских. Первые датируются XIV–XV веками, вторые – XVI–XVII веками. Итало-греческая школа получила развитие уже после реформы Джотто и после того, как были исполнены мозаики Кахрие Джами (1315–1320), этого классического памятника палеологовского стиля. В самой Италии школа эта не пользовалась ни малейшей популярностью, так как на фоне итальянского искусства постджоттовского периода она представляла явление отсталое и упадочное; в Византии же ее просто не знали, так как произведения этой школы раскупались целиком на Западе. Византия имела в XIV и XV веках такое множество иконописных мастерских, что их продукция – замечу мимоходом, неизмеримо более качественная, нежели продукция итало-греческих мастерских – с лихвой покрывала местные потребности1011. Эмигрировавшие в Италию греческие иконописцы были, по-видимому, далеко не лучшими византийскими художниками. Есть основания думать, что наиболее талантливые греческие иконописцы оставались у себя на родине, работая в Константинополе, Солуни, Мистре и других центрах Византии. Будучи сознательными традиционалистами, они с опаской и недоверием должны были взирать на все западное, и, как ни велика была угроза погибнуть от руки османов, они все же предпочитали полную тревог жизнь на родине одинокой жизни эмигранта на чужбине.

Между оседавшими в Италии греками XIII и греками XIV–XV столетий существует коренное различие. Бежавшие от бесчинств крестоносцев византийские иконописцы XIII века рассматривались итальянцами как передовые мастера. К каждому их слову прислушивались, произведения их тщательно изучали, их художественная проблематика должна была казаться приверженцам «греческой манеры» самой что ни на есть современной. Действительно, их искусство было живым и свежим, и оно порождало глубочайший отклик. Отправлялись ли эти греки от столичных комниновских или от раннепалеологовских традиций, они всегда были «на уровне века». Они заносили в Италию художественные традиции великого византийского искусства. Совсем иным характером отличалось творчество тех греческих живописцев, которые оседали в Италии в XIV веке. Исходной точкой их стиля была поздняя палеологовская живопись, с ее сухой, подчеркнуто линейной манерой письма, с ее уже начинавшими застывать формами, с ее сильным академическим налетом. К этим чертам эмигрировавшие в Италию греческие иконописцы присоединяют ряд заимствований из современного им итальянского искусства, которые они вплетают лишь эпизодически в продолжающий оставаться чисто византийским образный строй. У итальянских художников их иконы могли вызывать одну усмешку. Аньоло Гадди, Лоренцо Монако, Стефано да Верона, Микеле Джамбоно, не говоря уже о Мазаччо, эти иконы должны были казаться нестерпимо провинциальными. Они ничему не могли на них научиться. Работы византийцев символизировали в глазах итальянцев искусство их прадедов. И для них это была та «неуклюжая манера», о которой полтораста лет спустя писал Вазари, несправедливо применяя этот термин к произведениям византийских мастеров XIII века.

Среди живописцев кваттроченто был только один художник, который сумел почерпнуть богатые творческие импульсы из итало-греческих икон. Это – Джованни ди Паоло (1403–1482), остроумно прозванный Бернсоном «Греко кваттроченто»1012. Недаром он был самым неистовым архаизатором среди сьенских живописцев, славившихся на всю Италию своей приверженностью к старине. В алтаре Иоанна Крестителя, исполненном между 1455 и 1460 годами, Джованни ди Паоло изображает в сценах «Встреча Иоанна Предтечи с Христом» и «Отправление Иоанна в пустыню» (обе эти входившие в состав полиптиха картины хранятся в Институте искусств в Чикаго) скалы, которые явно навеяны «лещадками» поздневизантийских икон. Эти стремящиеся ввысь скалы, состоящие из острых уступов, напоминают языки пламени, как бы по мановению волшебной палочки превратившиеся в камень. В своих ранних работах, как, например, «Воскрешение Лазаря» (в Уолтерс Арт Галлери в Балтиморе) и «Бегство в Египет» (в сьенской Академии), Джованни ди Паоло прибегал к гораздо более естественной трактовке скал, восходившей к традициям сьенской живописи треченто. Здесь же он, бесспорно, отдал дань своему увлечению поздневизантийским искусством, откуда он заимствовал этот своеобразный прием стилизации.

Кто выступал в XIV–XV веках покупателями итало-греческих икон? Это были прежде всего многочисленные нувориши, всячески тянувшиеся за дворянством и стремившиеся украсить свои дома произведениями «старого искусства». Тем самым они как бы демонстрировали древность своего рода, выдавая приобретаемые ими иконы за фамильные реликвии. Это были также аристократические семьи, чуждавшиеся современных им новшеств и коллекционировавшие византийские иконы из чувства бессильного протеста против «варварства века». Постджоттовская живопись ассоциировалась в их сознании с ростом ненавистной им демократии и с ущемлением их традиционных прав. Поэтому они так цеплялись за все старое, в том числе и за старое искусство. Это были отдельные чудаковатые коллекционеры, находившие особую прелесть в архаическом строе форм византийской живописи. Но в основном это были греческие колонисты, крепко державшиеся за веру своих отцов. Никакого широкого общественного отклика итало-греческая школа не вызвала ни в самой Италии, ни на христианском Востоке. Потребителями ее произведений были не широкие демократические круги, а те социальные группировки, вкусы которых ничего не определили в общем ходе развития как итальянского, так и поздневизантийского искусства.

Датировка итало-греческих икон является делом весьма трудным. Отсутствуют точно датированные памятники, отсутствуют имена художников. Традиционные приемы держатся без изменения столетиями, сознательное подражание старым образцам объясняет необычайную живучесть архаизмов. Вот почему так легко принять работы позднего XIV века за произведения конца XV века и наоборот. Все же попытка более точной датировки итало-греческих икон может быть сделана. При этом необходимо учитывать одновременные стилистические сдвиги в пределах чисто византийской живописи, так как итало-греческая школа была не чем иным, как одним из ее ответвлений.

Рождество Христово. Итало-греческая икона первой половины XV века из собрания Вольпи во Флоренции

Сравнительно ранними произведениями итало-греческой школы, сложившейся на протяжении последней четверти XIV века1013, являются «Благовещение» (в частном американском собрании)1014, «Рождество Христово» (которое я видел в 1925 году в собрании Вольпи во Флоренции)1015 и «Богоматерь с ангелами и пророками» (во флорентийской Академии)1016. «Благовещение», вероятно, было написано в самом конце XIV – начале XV века. Стремительно выступающий ангел и спокойно стоящая Мария даны в обычном иконографическом типе, представленном мозаической иконой флорентийского Музео дель опера дель Дуомо, фреской Пантанассы, иконой XVI века в собрании Яшвиль1017, а также фресками Лаврского кафоликона, Ксенофского монастыря и монастыря св. Павла на Афоне. Однако в эту традиционную композицию внесены едва заметные изменения, сразу же позволяющие отнести икону к итало-греческой школе. Здания сделались более объемными, лики утратили свою византийскую строгость, приобрели несравненно большую мягкость выражения, карнация моделирована светотенью, тонкие переходы которой свидетельствуют о знакомстве с живописью треченто. Тречентистские пережитки можно также отметить в иконе, изображающей «Рождество Христово» (см. выше). Эта прекрасная икона, по своей композиции очень близкая к фрескам Перивлепты и Пантанассы, имеет чисто палеологовский характер. Ее светлая, красочная гамма построена на типичных для византийской палитры красных, фиолетовых, желтых и зеленовато-желтых тонах; тонкие, изящные фигуры вызывают в памяти лучшие образы палеологовской живописи. Но и здесь западные влияния выступают в более пространственном понимании композиции, равно как и в мягкой моделировке лиц, типы которых подвергнуты едва заметной итальянизации.

Богоматерь с ангелами и пророками. Итало-греческая икона первой половины XV века. Флоренция, Академия

Несколько позднее возникшая икона флорентийской Академии (первая половина XV века, см. выше) иллюстрирует уже следующий этап развития. Сухая, чисто графическая манера письма находит себе ближайшие аналогии в константинопольских памятниках XV века (и, бесспорно, восходит к их стилю). Западные влияния чувствуются здесь лишь в типах ангелов и в некоторых незначительных иконографических деталях (младенец благословляет двухперстным сложением, свитки пророков).

Еще более позднюю фазу в развитии константинопольской иконописи отражает реликварий кардинала Виссариона в венецианской Академии, живопись которого была исполнена около середины XV века (см. ниже)1018. Изображенные здесь сцены из жизни Христа и центральная композиция («Распятие») принадлежат кисти греческого мастера, вероятно обосновавшегося в Венеции, но сумевшего сохранить в предельно чистой форме художественные принципы позднего палеологовского искусства. Такие иконы, как «Архангел Михаил» в монастыре Сан Франческо в Риме или «Богоматерь» типа «Страстной» в собрании Яндоло в Риме1019, подводят нас уже вплотную к критской школе XVI века. Эти исполненные в конце XV века иконы выделяются особенно сухой манерой письма. Лица обработаны при помощи тончайших линий, местами переходящих в сплошную штриховку. Благодаря подчеркнуто сухой трактовке иконы эти очень близки к более поздним иконам критской школы. В «Успении со св. Домиником и св. Франциском» (см. ниже; московский Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина) попытка механического соединения византийских и западных элементов приводит к крайне плачевным результатам: центральная композиция «Успения» выдержана в условном поздневизантийском стиле, в то время как боковые фигуры святых исполнены в реалистической кваттрочентистской манере1020. Поэтому отдельные части иконы ведут разобщенное существование, не будучи объединенными единым творческим замыслом. Столь неорганическое сочетание различных манер знаменует начало конца итало-греческой школы. Византийский стиль окончательно заходит здесь в тупик и распадается под воздействием тех западных влияний, которые были глубоко враждебны его консервативному, замкнутому духу.

На протяжении XV века в Италии (особенно в Венеции, где работали «madonneri») создавалось немало таких итало-греческих икон, в которых западные черты совершенно искусственно сочетались с византийскими1021. Иконы этого типа не представляют никакого художественного интереса. Я намеренно выделил среди итало-греческих икон работы более высокого качества1022. Но и они, если их сопоставлять с константинопольскими памятниками, производят впечатление провинциальных. А ведь рядовые итало-греческие иконы стоят на еще более низком уровне. Это ясно доказывает отсталость данной школы. Никакой крупной исторической роли она не играла и играть не могла.

Подтверждение этому мы находим и в вышедших из итало-греческой школы иллюстрированных рукописях. В исполненных в Южной Италии манускриптах XIV века (Новый Завет в Гроттаферрата, А α 11023; Евангелие в Национальной библиотеке в Афинах, 87)1024 в миниатюрах еще господствует примитивный линейный стиль, целиком восходящий к старым восточным источникам. В более поздних рукописях XV века (Иоанн Златоуст в Амброзиане, Р 112 sup.1025; Евангелие в Государственной гимназии Хорсена в Ютландии1026) всплывают уже западные черты, крайне искусственно и неорганически сочетающиеся с византийскими. Орнамент приобретает вполне ренессансный характер, светотеневая моделировка и перспективное построение вступают в открытый конфликт с традиционным строем форм1027.

Процесс дальнейшего развития поствизантийской живописи находит себе логическое завершение в работах критской школы XVI–XVIII веков1028. Эта критская школа – явление запоздалое и глубоко упадочное – вероятно более всего повинна в искажении исторической перспективы в трудах Н.П. Кондакова и Н.П. Лихачева, а также в работах Милле, Вульфа, Швейнфурта и Беттини. Поскольку «критская» теория имеет столь многочисленных защитников, необходимо подвергнуть ее особо внимательному рассмотрению, тем более, что от ее правильного освещения многое зависит в нашем понимании роли Константинополя в развитии палеологовского искусства.

Что нам известно о критской школе? Крит, завоеванный венецианцами в 1204 году, лишь с конца XIV века твердо вошел в состав их владений. До этого времени венецианцам приходилось вести упорную борьбу из-за острова с его обитателями, не желавшими расстаться с независимостью, и с генуэзцами. Период мирного процветания не был особенно длительным. Уже с 20-х годов XVI века начались вторжения на остров мусульманских корсаров, сопровождаемые разбоем и грабежами. Жизнь становилась все более беспокойной и необеспеченной. В 1645 году турки захватили города Канею и Ретимо. Долго и тщетно осаждая Кандию, они, наконец, взяли ее в 1669 году. Венецианцы были изгнаны с острова, который быстро пришел в упадок.

Реликварий кардинала Виссариона. Итало-греческая икона середины XV века. Венеция, Академия

От XIV–XV веков на Крите сохранилось немало фресок, украшающих стены маленьких церковок1029. До нас даже дошло имя местного художника Иоанна Пагоменоса, который подвизался между 1314 и 1328 годами. К сожалению, большинство критских росписей до сих пор скрыто под слоями вековой пыли и копоти, что крайне затрудняет их научное изучение. Более всего ими занимались Джерола и Калокирис, справедливо отметившие их консервативный характер и засилье в них чисто греческих традиций. Наблюдения, сделанные мною на Крите, целиком подтвердили эти выводы обоих ученых. В критских росписях XIV–XV веков западные влияния еще не заметны. Росписи эти производят крайне провинциальное впечатление. Их авторы живут отраженным светом – светом столичного константинопольского искусства, влияние которого начинает проникать на Крит лишь с середины XIV века. В начале XV века на Крите появляются константинопольские художники, а после 1453 года и художники из Пелопоннеса1030. Никакого ярко выраженного своего лица критские росписи не имеют. Архаический строй их форм наглядно говорит о том, что в XIV–XV веках критская школа живописи влачила довольно жалкое существование, будучи одной из бесчисленных провинциальных школ Византийской империи. После падения Константинополя в 1453 году многие столичные иконописцы должны были эмигрировать на Крит и пополнить ряды местных художников1031. Данное предположение тем более логично, что Крит к этому времени представлял собою крупный очаг византийской культуры, наслаждавшийся миром под покровительством всесильной Венеции. К концу XV века культурные связи Крита с Венецией начали быстро укрепляться. Среди венецианского патрициата считалось признаком хорошего тона говорить по-гречески, знаменитая типография Альда Мануция стала печатать книги на греческом языке. Не исключена возможность, что уже со второй половины XV века отдельные критские живописцы переселялись с Крита в Венецию. Но этот процесс сделался массовым только в XVI веке. Он был частично обусловлен начавшимися с двадцатых годов вторжениями корсаров на остров. Оседавшие в Венеции и в других итальянских городах критские живописцы усваивали западные новшества, которые они крайне неорганично сочетали со старыми византийскими традициями. Все эти критские иконописцы отправлялись от заключительного этапа в развитии византийского искусства – от позднепалеологовского академизма. Они работали в подчеркнуто сухой, каллиграфической манере, пользуясь тончайшей штриховкой и плавью – приемами, сложившимися в столичной константинопольской школе1032. Они быстро довели эту манеру до назойливого штампа. Их бездушное, внешне виртуозное искусство знаменует глубокий упадок некогда великого византийского искусства. Поскольку ни одного имени критского иконописца (из числа работавших в Италии) ранее XVI века не известно, постольку есть все основания считать, что критская школа иконописи возникла только с эпохи чинквеченто. На христианском Востоке критские художники XVI столетия были крайне популярны. Они много работали на Афоне (кафоликон Лавры, 1535 – Феофан; Ставроникита, 1546 – Феофан и его сын Симеон; кафоликон Дионисиата, 1547 – Дзордзи; нарфик Ксенофа, 1564; Дохиар, 1568; капелла св. Георгия в монастыре св. Павла), в Фессалии (монастырь св. Николая, 1527 – Феофан; церковь Преображения, 1552; Калабака, 1573 – Неофит), на Синае. Между критскими и венецианскими мастерскими должен был происходить постоянный обмен опытом. Конечно, попадавшие в Венецию критяне реагировали более чутко на западные новшества, чем их оставшиеся на родине собратья, упорно не желавшие сдавать свои старые позиции, которые отождествлялись в их сознании с овеянным ореолом величия далеким прошлым.

В XVII–XVIII веках критская школа пользовалась широчайшей известностью, что подтверждается лестными отзывами о ней Павла Алеппского1033 и опубликованным в 1780 году проскинитарием скевофилакса Лавры Саввы1034, где работы «знаменитых старых критян» прославляются за их исключительные качества.

Столь высокую оценку критской школы можно объяснить лишь одним – она была самой поздней среди греческих живописных школ, надолго пережившей гибель Византийской империи. Для людей XVII и XVIII веков она представляла всю византийскую живопись. К сожалению, эта аберрация нашла себе место и в позднейшую эпоху, когда «критские письма» подменили в глазах коллекционеров «греческие письма». Таким образом, критские иконы, сохранившиеся многими тысячами на Афоне, на Синае, в Афинах, в Ленинграде, в Каире, в Венеции, в ватиканской Пинакотеке, стали представительствовать за великую художественную культуру Византии, которую они не только никак не отражали, но которую они коренным образом исказили. Именно эти критские иконы послужили одной из главных причин того, почему так трудно было открыть глаза широкой публике на красоты византийской живописи: как только заходила речь о последней, неизменно всплывали воспоминания о сухих, холодных и эклектических произведениях критских мастеров.

Успение со святыми Домиником и Франциском. Итало-греческая икона конца XV века. Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

Вот что мы знаем бесспорного о критской школе. Я намеренно перечислил, в самой сжатой форме, наиболее существенные факты ее истории. Теперь взглянем на то, какую интерпретацию получила последняя в трудах Милле и Беттини.

Милле, особенно много занимавшийся вопросом школ в византийском искусстве, отвел критской школе исключительно видное место. Он правильно отличает школу XIV–XV веков от позднейшей критской, но в его труде эта ранняя критская школа превращается из незначительного локального явления (какой она была в действительности) в одну из ведущих школ византийской живописи эпохи Палеологов, совершенно затмившую по своему значению константинопольскую школу.

По мнению Милле, в XIV–XVI веках крупнейшими византийскими школами были македонская и критская. С первой он связывает росписи Митрополии и Бронтохия в Мистре, все сербские фрески, росписи Болотова и Ковалева в Новгороде, равно как и фрески некоторых афонских церквей (Ватопед, Хиландар, Протат), со второй – фрески Перивлепты в Мистре, реликварий кардинала Виссариона в венецианской Академии, творения Феофана Грека и Андрея Рублева, поздние росписи метеорских монастырей в Фессалии и некоторых афонских храмов (Лавра, Ставроникита, Дионисиат, Дохиар). Эта теория Милле нашла себе полное признание в трудах Брейе1035, Диля1036, Далтона1037 и Тальбот Райса1038. Лишь П.П. Муратов1039 и Петкович1040 заняли в отношении ее скептическую точку зрения. Действительно, теория эта вызывает серьезные возражения как методологического, так и чисто фактического порядка. Прежде всего подобная реконструкция школ, базирующаяся лишь на анализе иконографических фактов, всегда грозит направить исследование на неверный путь, поскольку она игнорирует анализ стиля. И этой опасности не избег Милле. Намеченные им школы лишены самого элементарного стилистического единства, так как входящие в их состав памятники не только не обнаруживают никакой стилистической близости, но порою они настолько резко друг от друга отличаются, что всякому мало-мальски искушенному в искусстве зрителю сразу же становится ясной их принадлежность к различным школам. В самом деле, что общего между росписями Болотова, с их подчеркнутой живописностью, и фресками Ковалева, исполненными в совершенно иной, гораздо более сухой и линейной манере, или между росписями Митрополии и Старо Нагоричино и Студеницы, или между фресками Перивлепты, написанными в «иконном» стиле, и росписями Феофана Грека в церкви Спаса Преображения в Новгороде, с их энергичным, размашистым почерком. Для того чтобы отнести все эти памятники к одной школе, надо было отвлечься от их стиля и искусственно расщепить художественный образ, отделив иконографию, т.е. то, что изображено, от средств живописного изображения, т.е. от того, как это изображено. Так жестоко мстит за себя иконографический метод даже тогда, когда им пользуется один из самых выдающихся его представителей.

Если бы мы стали убеждать авторов вышеупомянутых росписей, что они принадлежат к критской и македонской школам, они, без сомнения, покачали бы с удивлением головой и задали бы нам ряд недоуменных вопросов: почему нас связывают с той критской школой, которая в XIV веке была лишь незначительным провинциальным центром и которая не играла в это время абсолютно никакой роли? И почему нас выводят из македонской школы, к каковой мы не имеем ни малейшего отношения? И почему, наконец, вы не упоминаете константинопольскую школу, продолжавшую играть и в это время ведущую роль?

Мне думается, что все эти вопросы были бы ими поставлены вполне обоснованно, ибо теория Милле дает неверное освещение проблеме школ в византийской живописи XIV века. В частности, в ней обходится полным молчанием столь важная проблема, как проблема константинопольской школы. Вместо того чтобы выдвинуть последнюю на передний план, она отдает предпочтение в высокой мере проблематичным школам Крита и Македонии. Она не может научно доказать существование в XIV веке такой критской школы, которая послужила бы исходной точкой для творений Феофана Грека и Андрея Рублева. В этой теории константинопольская школа, остававшаяся, как это убедительно доказал Д.В. Айналов1041, ведущей школой и в эпоху Палеологов, подменяется мифическим понятием критской школы, вырастающей до каких-то гигантских размеров. Вместо того чтобы показать зависимость Крита от Константинополя, Милле пошел обратным путем, пытаясь доказать зависимость Константинополя от Крита: «A ce moment, ce que nous appelons l’école crétoise, dût fleurir aussi à Constantinople»1042. Не логичнее ли было бы проследить константинопольские влияния на критскую живопись, испытавшую на себе, подобно живописи других провинциальных школ, всесильное воздействие столичной константинопольской культуры, которая продолжала оставаться определяющим развитие всего византийского искусства фактором и на протяжении XIV века? Аналогичные ошибки встречаются у Милле и в трактовке македонской школы, многие из памятников которой легко определяются как работы сербских мастеров. Наконец, теория Милле – и это, пожалуй, самое существенное – не считается с кардинальным фактом в истории палеологовской живописи – с фактом смены живописного стиля графическим. Отсюда – тенденция связывать памятники живописного стиля с македонской школой, памятники же графического стиля – с критской. На самом деле различие обоих этих стилей объясняется не различием школ, а различием эпох. В то время как на протяжении первой половины XIV века господствовали живописные принципы, продолжателем которых выступил Феофан Грек, с третьей четверти XIV века начал получать преобладание линейный, графический стиль – своеобразный византийский вариант академизма. Через эти два этапа развития прошла не только константинопольская школа1043, через них прошли и все местные школы1044. И если графический стиль типичен для критской школы, то только потому, что школа эта, сложившаяся в своих наиболее характерных чертах лишь к XVI веку, является одной из наиболее поздних. В действительности картина реального возникновения и развития отдельных школ палеологовского искусства была несравненно более богатой и сложной, нежели ее изображает Милле. Рядом с Константинополем в Мистре, Салониках, на Афоне, а также в Сербии, Болгарии, Грузии и Армении процветали свои школы, каждая из которых имела собственное индивидуальное лицо. Подводить все эти школы под отвлеченные понятия македонской и критской школ – значит бесконечно упрощать и схематизировать конкретную историческую ситуацию искусства XIV столетия.

Что на Крите существовала своя школа в XIV веке, – это факт бесспорный, подтверждаемый хотя бы многочисленными росписями местных церквей. Но что критская школа могла влиять в XIV–XV веках на Мистру и на Русь, как утверждает Милле, это более чем сомнительно. Росписи Перивлепты, возникшие, как и фрески Пантанассы, на протяжении XIV–XV веков, связаны не с критской школой, а являются местной работой, отражающей происшедший к концу XIV века перелом живописного стиля к линейному, перелом, впервые наметившийся в Константинополе и только позднее породивший аналогичные сдвиги в других школах. Никакого отношения к критскому искусству не имеет и Феофан Грек, чьи росписи от 1378 года в новгородской церкви Спаса Преображения обрисовывают его как вышедшего из константинопольской школы мастера, связанного с живописными традициями первой половины XIV века1045.

Абсолютно ничем не обязан критскому искусству также великий русский художник Андрей Рублев. Из итало-греческой, а не из критской школы вышел реликварий кардинала Виссариона, вероятно, исполненный, как было уже отмечено выше, константинопольским живописцем, осевшим в Венеции. Из всех связываемых Милле с критской школой памятников лишь росписи метеорских и афонских монастырей принадлежат кисти критских живописцев. Но это уже поздние памятники XVI века, когда критская школа действительно начала играть значительную роль. В XIV же веке она была не более чем маленькой провинциальной «школкой», чье отсталое искусство вряд ли было известно за пределами острова. Милле не удалось доказать обратное, потому что те произведения, которыми он пытался обосновать свой тезис, совершенно выпадают из рамок критской живописи.

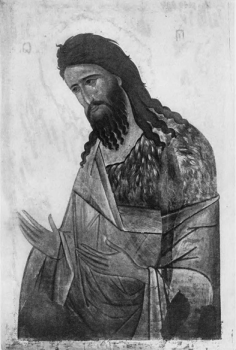

Если, таким образом, несостоятельным оказывается тезис Милле о существовании в XIV–XV веках критской школы, влиявшей на Русь и Мистру, то еще более неверной следует считать точку зрения Беттини, полагающего, что никакой самостоятельной критской школы вообще не было, что уже в XIV веке критская школа находилась под влиянием Венеции, которая захватила в круг своего воздействия даже Мистру (sic!)1046. По мнению Беттини, критскую школу следует называть критско- венецианской, поскольку она возникла на венецианской почве в эпоху треченто. К этому времени критяне якобы массами переселялись в Венецию, открывая здесь мастерские. Они постепенно усваивали итальянскую технику, они работали с местными мастерами, они приобщали их к греческой манере письма. От них, в частности, отталкивался Маэстро Паоло. Критскими работами, исполненными в XIV–XV веках в Венеции, Беттини считает «Мадонну со св. Франциском и Домиником» (в Эрмитаже, из собрания Н.П. Лихачева), реликварий кардинала Виссариона, икону с изображением Богоматери и шестнадцати полуфигур пророков (во флорентийской Академии), «Распятие с предстоящими» в венецианской церкви Сан Маркуола, икону Крестителя (в частном собрании в Милане).

Попытку Беттини доказать существование уже в XIV веке критско-венецианской школы следует признать совершенно неудавшейся. Нельзя ничем подтвердить пребывание критских мастеров в тречентистской Венеции. Метод аргументации Беттини весьма своеобразен. На странице 51 своей работы он пишет: «Что касается греческих мастерских в Венеции в это столетие, то, я полагаю, можно утверждать прежде всего преобладание в них критских живописцев: и это на основе иконографического анализа сохранившихся работ». Казалось бы, что такая постановка вопроса является не чем иным, как гипотезой; гипотезой, надо заметить, не получившей никакого предварительного обоснования. На следующей, 52, странице Беттини уже считает свое предположение доказанным фактом: «Следовательно, в этих греко-венецианских мастерских, как мы установили, преобладали критяне...» Вполне естественно, что при подобной «аргументации» можно доказать любое положение. Но от «полагаю» до «установлено» в науке лежит долгий и трудный путь. Беттини не захотел по нему пойти. Вот почему его книга дает неверное освещение не только критской живописи, но и венецианской.

Остановимся прежде всего на тех памятниках, которые Беттини привлекает для обоснования своей точки зрения. Икона из собрания Н.П. Лихачева (ныне хранится в Эрмитаже), украшенная гербом венецианца Маттео да Медио1047, является бесспорной венецианской работой 70-х годов, вышедшей, вероятно, из мастерской Катерино (ср. фигуры Франциска и Доминика на этой иконе с фигурой Николая Толентинского, фланкирующей подписное «Коронование Марии» Катерино в венецианской Академии1048). Никакого отношения к итало-критской школе не имеет также реликварий кардинала Виссариона и икона Богоматери с пророками во флорентийской Академии, которые принадлежат к итало-греческой школе и в которых нет абсолютно ничего ни венецианского, ни критского. Еще более далеко от итало-критской школы «Распятие» в Сан Маркуола – чисто венецианская работа середины XIV века. Среди перечисляемых Беттини икон единственной вещью, действительно связанной с критской школой, можно считать икону с изображением Крестителя. Но эта икона была исполнена не ранее XVII века, и потому она ничего не дает нам для освещения генезиса критской, или, как ее называет Беттини, критско-венецианской школы.

Таким образом, ни один из привлеченных Беттини памятников не может быть использован для доказательства существования в XIV веке критско-венецианской школы. Быть может, здесь приходят на помощь документы, подтверждающие появление критских живописцев в тречентистской Венеции? Документы безнадежно молчат. Крайне симптоматично, что ни одного имени критского живописца в венецианских документах до XVI века не фигурирует1049. Это косвенным образом указывает на позднее проникновение критян в город лагун. Кто же были в таком случае те греческие художники, которые работали над мозаиками Баптистерия и капеллы Сан Исидоро в Сан Марко? Это были византийские мастера, частично приехавшие из Константинополя, частично же никогда не выезжавшие из Венеции, где их предки осели уже с XII века. В греческих мастерских, декорировавших мозаиками Сан Марко и выпускавших иконы, ремесло живописца переходило от поколения к поколению. Только так можно объяснить себе процесс органической ассимиляции греческими мастерами западных форм, процесс, растянувшийся в Венеции на несколько столетий. И если эти греческие мастерские пополнялись заезжими византийцами, то есть все основания думать, что последние приезжали из Константинополя. Константинополь был главной художественной школой Византийской империи, и таковой он оставался и в XIV веке.

Крайне симптоматично, что среди сопоставленных Мюнцем1050, Фросингамом1051 и Тести1052 имен греческих художников, упоминаемых в итальянских надписях и документах, все те имена, около которых проставлено и место происхождения мастера, недвусмысленно указывают на Константинополь: это Феофан из Константинополя, имевший в 1242 году мастерскую в Венеции, это Марк из Константинополя и Димитрий из Перы, фигурирующие в генуэзских документах от 1313 и 1371 годов, это Георгий из Константинополя, работавший в Ферраре в 1404 году. Ни одного имени критского художника в венецианских документах до XVI века не встречается. Поэтому теория Беттини висит в воздухе, лишенная всяких точек опоры. Если уже основываться на документах, то последние косвенным образом подтверждают ведущую роль Константинополя и в XIV–XV веках. Именно из Константинополя, а не с Крита, должны были приезжать оседавшие в это время в Италии византийские художники, переносившие на итальянскую почву формы позднепалеологовского стиля.

Раннее проникновение критян в Венецию большинство исследователей обосновывает тем, что одним из первых осевших в Италии критян был Андреа Риццо (Ридзос) из Кандии, автор нескольких подписных вещей: трех икон с изображением Богоматери типа «Страстной» (Музео Бандини во Фьезоле – из Уффици, Пармская галерея, церковь св. Власия в Стоне), иконы с изображением Одигитрии и полуфигур Михаила и Гавриила (в Кампосанто Теутонико в Риме), «Христа Пантократора» на Патмосе и «Успения» (в туринской Пинакотеке). Относительно времени жизни этого художника высказывались самые противоположные и, надо прямо заметить, самые фантастические мнения. Арто де Монтор1053 и Ламброс1054 полагали, что Ридзос работал в XI веке и умер в 1105 году, Диль1055 датировал его деятельность концом XIII – началом XIV веков, Вульф1056 и Миркович1057 – началом XV века, Швейнфурт1058 – XIV–XV веками, Беттини1059 – концом XV века, Джурич1060 – концом XV – ранним XVI веками, Ксингопулос1061 – концом XVI века, Хатзидакис1062 – серединою XVI века.

Столь широкий диапазон датировок лишний раз показывает, насколько еще приблизительны наши представления о поствизантийской живописи. Достаточно бросить самый поверхностный взгляд на подписные работы Ридзоса (см. ниже), чтобы сразу же сделалась очевидной их принадлежность к зрелому XVI веку1063.

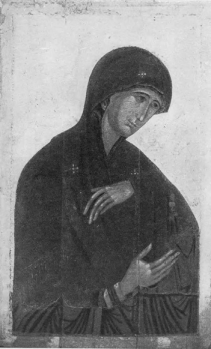

Богоматерь Страстная. Итало-греческая икона работы Андреа Ридзоса. Середина XVI века. Музей Бандини во Фьезоле

На эту эпоху указывает сухая, вылощенная манера письма, основанная на широком использовании плави, типы лиц, характер надписей (латинских и греческих). Ридзос отталкивается, как и все критяне XVI века, от самого позднего этапа в развитии столичной палеологовской живописи. Ничего нового его эклектическое творчество с собой не приносит. Рассматривать его, вслед за Швейнфуртом, как творца иконографического типа «Страстной» нет никаких оснований. Тип этот был занесен в Италию, как и типы «Умиления», «Млекопитательницы», «Взыграния», из Византии, где он должен был сложиться не позднее XII века1064. Во всяком случае бесспорно, что ряд икон, изображающих Богоматерь типа «Страстной» (как, например, иконы в собрании Яндоло, Вольтерра, Н.П. Лихачева – № 63 и 64, в Принстоне), были исполнены еще во второй половине XV века и никакого отношения к Ридзосу не имеют. Иконы эти написаны мастерами итало-греческой школы, непосредственно предшествующей критской. Для Швейнфурта и Беттини все эти вещи являются работами Ридзоса либо его мастерской. Но наивно думать, что всякая икона, изображающая тип «Страстной», обязательно связана с Ридзосом. Последний лишь пожинал плоды длительной иконографической традиции. Поэтому глубоко прав был Н.П. Лихачев, когда он писал: «...Мадонна Рико по композиции совершенно схожа с целым рядом таких же «Страстных», что изданы мною или, например, находились в продаже у Онганиа. Во времени написания между ними должна быть разница, требующая специального и очень тщательного исследования»1065. Ни Хентце, ни Швейнфурт, ни Беттини такой исследовательской работы не проделали. Поэтому для них не стала очевидной разновременность написания всех этих икон, которые отнюдь не могут быть сгруппированы вокруг одного мастера.

Если и творчество Андреа Ридзоса не может быть использовано для доказательства раннего возникновения критской школы иконописи, поскольку оно падает на XVI век, то вопрос о генезисе этой школы решается сам собой. Критская школа сложилась в XVI веке. Она знаменует самый поздний этап в развитии поствизантийской школы. Ей предшествуют итало-греческие работы, которые должны были создаваться в XV веке и в Венеции, причем я не исключаю возможности, что некоторые из них могли исполняться заезжими критянами (как, например, «Мадонна делла Консолационе» в Берлинском музее, «Мадонна» из собрания Н.П. Лихачева, триптих в Музео Коррер в Венеции, триптих с «Коронованием Марии» и фигурами святых в ватиканской Пинакотеке, триптих с «Рождеством Христовым» и с фигурами святых, там же, и другие)1066. Авторы этих вещей широко перенимают от венецианских живописцев приемы светотеневой моделировки и отдельные декоративные мотивы. При этом крайне симптоматично, что они ориентируются не на современную им кваттрочентистскую, а на тречентистскую живопись Венеции, которая была им гораздо ближе по духу. Каких-либо специфически критских черт в их произведениях не наблюдается. Если это действительно были критяне, то они как бы утратили свое лицо, наполовину растворившись в венецианском искусстве. Поэтому я и склонен трактовать данные работы скорее как произведения еще не дифференцированной итало-греческой школы. В XVI веке критские работы, даже когда они возникают на почве Венеции, приобретают уже ярко выраженные местные критские черты. Их исходная точка – позднепалеологовский стиль. Вероятно, переселившиеся в Венецию чинквеченто критские живописцы прошли выучку у тех константинопольских мастеров, которые оседали после падения столицы на Крите, этом последнем прибежище греческих патриотов, и которые вплотную приобщили местных художников к позднепалеологовскому академизму в его наиболее окаменелом варианте.

Я не собираюсь проследить здесь дальнейший ход развития критской школы. Ее произведения в XVI–XVII веках бесконечно далеки от того, что мы называем искусством. Работы поздних критских иконописцев имеют интерес лишь в плане церковной археологии. Они не согреты дуновением живого искусства, они лишены поэзии, в них нет ничего подлинно творческого. Как правило, они страдают от схематизма и сухости, свидетельствующих о том, что византийская традиция быстро вырождалась в явление мумифицированного порядка.

Каково же действительное отношение поздней критской школы к ранней венецианской? Сложившись в конце XV – начале XVI веков, критская школа нередко черпала западные мотивы не только из работ венецианских чипквечентистов и кваттрочентистов, но и тречентистов. Этим, строго говоря, исчерпываются точки соприкосновения между обеими школами. Ни о какой более тесной преемственности одной от другой не может быть и речи. Поскольку исходная точка критской школы – поздний палеологовский академизм, оформившийся в законченный стиль лишь на протяжении второй половины XIV – первой четверти XV веков, постольку и нет необходимости тревожить тень венецианских тречентистов при обсуждении генезиса той школы, к возникновению которой они абсолютно не причастны. Тем самым становится очевидной неправомочность такой терминологии, как «венецианско-критская», или «критско-венецианская», школа. К сожалению, она продолжает фигурировать и в последнем каталоге Музео Коррер1067, и в новой работе Пиньятти о происхождении венецианской живописи1068. Между тем от этой терминологии уже давно пора отказаться, так как те произведения, которые создавали в Венеции «madonneri», к Криту и его живописи не имеют никакого отношения1069.

* * *

Примечания

Предыдущие публикации: В.Н. Лазарев. К вопросу о «греческой манере», итало-греческой и итало-критской школах живописи (против фальсификации истории поздней византийской живописи). – «Ежегодник Института истории искусств Академии наук СССР, 1952». М., 1952, стр. 152–190, с примечаниями на стр. 190–200 и V. Lasareff. Saggi sulla pittura veneziana dei sec. XIII – XIV. la maniera greca e il problema della scuola cretese. – «Arte Veneta», XIX (1965), p. 17–31 и XX (1966), p. 43–61.

Lorenzo Ghiberti. Denkwürdigkeiten, aufl. Schlosser, I. Berlin, 1912, S. 35, 39, 43.

G. Vasari. Le vite, hrsg. K. Frey, Bd. I. München, 1911, p. 214, 391–392. Вазари трактует Гаддо Гадди и Маргаритоне д’Ареццо как типичных мастеров «греческой манеры», а Чимабуэ как художника, уже во многом отошедшего от этой манеры.

Lorenzo Ghiberti. Denkwürdigkeiten, S. 39. Бенкард (E. Benkard. Das literarische Portrӓt des Giovanni Cimabue. München, 1917, S. 46–47, 72) обнаруживает полное непонимание Гиберти, пытаясь согласовать («in Einklang zu bringen») его правильную характеристику Чимабуэ как яркого представителя «греческой манеры» с неверными характеристиками того же Чимабуэ у Виллани («picturam cepit ad naturae similitudinem revocare») и Вазари (Le vite, I, p. 392). Художник Гиберти видел в тысячу раз острей дилетанта Виллани, сделавшего из Чимабуэ предшественника Джотто, якобы подготовившего ему почву. Именно это объясняет нам, почему Гиберти связал Чимабуэ с «греческой манерой», т.е. со стилем, представлявшим в его глазах антитезу джоттовскому искусству.

Ср. O. Sirén. Toskanische Maler im XIII. Jahrhundert. Berlin, 1922, S. 9. Заслуга Сирена заключается в том, что он первым по достоинству оценил историческое значение итальянских икон XIII века.

Ср. V. Lasareff. Studies in the Iconography of the Virgin. – «The Art Bulletin», XX, 1938, p. 27–46.

См. V. Lasareff. Über eine neue Gruppe byzantinisch-venezianischer Trecento-Bilder. – «Art Studies», 8, 1931, Part 2, S. 16–17.

См. V. Lasareff. Two Newly Discovered Pictures of the Lucca School.–«The Burlington Magazine», LI, 1927, p. 62.

См. V. Lasareff. New Light on the Problem of the Pisan School. – «The Burlington Magazin», LXVIII, 1936, p. 68.

R. Longhi, Giudizio sul Duecento. Corollaria. – «Proporzioni», II, 1948, p. 5–54. Характерны следующие высказывания Лонги об иконах византиннзирующего стиля: «produzione meccanica, quasi direi «burocratica», «automatismo grafico», «automatismo sritturale» etc.

Кардинальная ошибка Швейнфурта (Ph. Schweinfurth. Geschichte der russischen Malerei im Mittelalter. Haag, 1930) заключается в том, что он, следуя за Н.П. Кондаковым, не дифференцирует произведений «греческой манеры» и итало-греческой школы. И те и другие покрываются у него одним общим понятием – понятием итало-византийской школы.

Artaud de Montor. Considérations sur l’état de la peinture en Italie dans les quatres siècles qui on précédé celui de Raphael, 2-me éd. Paris, 1811, p. 37; i d. Peintres primitifs. Collection des tableaux, rapporté d’ltalie. Paris, 1843, № 1.

Seroux d’Agincourt. Histoire de l’art par les monuments depuis sa décadence au IV siècle jusqu’à son renouvellement au XVI pour servir de suite à l’histoire de l’art chez les anciens, I–VI. Paris, 1811–1823, pl. CXII–CXIII.

А. Дмитриевский. Путешествие по Востоку и его научные результаты. Киев, 1890, стр. 92–116.

Н.П. Кондаков. Иконография Богоматери. Связи греческой и русской иконописи с итальянской живописью раннего Возрождения. СПб., 1911.

Н.П. Лихачев. Историческое значение итало-греческой иконописи. Изображения Богоматери в произведениях итало-греческих иконописцев и их влияние на композиции некоторых прославленных русских икон. СПб., 1911.

Ук. соч., стр. 12, 23. Вообще надо заметить, что Н.П. Лихачев дает более строгую классификацию памятников, чем Н.П. Кондаков, у которого мы находим совершенно недифференцированный подход к иконам различных школ и направлений.

Это неоднократно и совершенно правильно подчеркивал Диль (см. Ch. Diehl. Etudes byzantines. Paris, 1905, p. 240; i d. Manuel d’art byzantin, II. Paris, 1926, p. 741–744, 803–804). Ср. G. Millet. Byzance et non l’Orient. – «Revue archéologique», 1903 p. 171; П. Муратов. Русская живопись до середины XVII века. – «История русского искусства», под ред. И. Грабаря, т. VI. [М., 1914], стр. 67–70.

Н.П. Кондаков считал, что в XIII и XIV веках византийское искусство находилось в состоянии полного упадка. Исходя из этого тезиса, он датировал мозаики Кахрие Джами XII веком (Н.П. Кондаков. История византийского искусства и иконографии по миниатюрам греческих рукописей. Одесса, 1876, стр. 134, 259–260, 262–263; его же. Мозаики мечети Кахрие Джамиси в Константинополе. Одесса, 1881; его же. Византийские церкви п памятники Константинополя. – «Труды VI Археологического съезда в Одессе в 1884 г.», III. Одесса, 1887, стр. 79–81

С западными источниками связывает палеологовскую живопись также Д.В. Айналов (Д.В. Айналов. Византийская живопись XIV столетия. Пг., 1917), но, в отличие от Н.П. Кондакова и Н.П. Лихачева, он обосновывает свою точку зрения не поздними итало-греческими памятниками, а итальянскими (главным образом венецианскими) работами XIII–XIV веков. При этом Д.В. Айналов базируется как на анализе иконографии, так и на анализе стиля. Это выгодно отличает его интересную книгу от чисто иконографических исследований Н.П. Кондакова и Н.П. Лихачева. Однако и Д.В. Айналову не удалось доказать зависимость палеологовской живописи от итальянской. Почти все те новшества, которые он связывает с Западом, в действительности восходят к старым эллинистически-византийским традициям либо являются результатом вполне оригинального греческого творчества. Переоценка западных влияний частично объясняется у Д.В. Айналова тем, что он привлекает мозаики Баптистерия и капеллы Сан Исидоро в Сан Марко. Западные влияния действительно очень сильны в этих мозаиках, но последние не имеют никакого прямого отношения к константинопольскому искусству (ср. P. Muratoff. La peinture byzantine. Paris, 1928, p. 119–120; D. Talbot Rice. Byzantine Art. Oxford, 1935, p. 101–102 и мои замечания в «Art Studies», VIII, 1931, p. 30–31).

«The Art Bulletin», XX, 1938, p. 25–46.

Н.П. Кондаков (Н.П. Кондаков. Иконография Богоматери, 1911, стр. 138, 204) полагал, что итало-критские иконы должны были попадать на Русь тремя путями: через Галич, через порты Черного моря и через Балканы и Афон. Н.П. Лихачев (Н.П. Лихачев. Историческое значение итало-греческой иконописи, стр. 220–221) считает, что образцы итало-греческого искусства начали проникать на Русь с конца XV века в связи с оживившимися культурными сношениями с Западом (браки с Софьей Палеолог и Еленой Волошанкой, дипломатические поездки в Рим и т.д.). Такое раннее проникновение итало-греческих икон в Россию не может быть ничем доказано. При обследовании во время многочисленных экспедиций, предпринятых за последние десятилетия, старых русских церквей и их иконостасов нигде не были обнаружены итало-греческие иконы, из чего следует, что древняя Русь их просто не знала. Критские иконы начали привозить в Россию не ранее второй половины XVII века, когда в русскую живопись проникли западные мотивы, заимствованные главным образом из гравюр. Критские иконы стали собирать в России лишь в XIX веке, и тогда уже пробудился к ним научный интерес.

Г.Г. Павлуцкий. К вопросу о взаимном влиянии византийского и итальянского искусства. – «Искусство». Киев, 1912, № 5–6, стр. 213 и сл.

П. Муратов. Русская живопись до середины XVII века, стр. 66–92; i d. La peinture byzantine, p. 119–120, 130–131, 150, 153–155.

G. Millet. Recherches sur l’iconographie de l’évangile aux XIV-e, XV-e et XVI-e siècles. Paris, 1916, p. 663–670, 679–683, 690; Ch. Diehl. Manuel d’art byzantin, II, p. 790, 885; O. Wulff. Altchristliche und byzantinische Kunst, II. Berlin – Neubabelsberg, 1914, S. 514–515; O. Wulff, M. Alpatoff. Denkmӓler der Ikonenmalerei. Hellerau bei Dresden, 1925, S. 219, 237, 246.

Назову здесь имена И.Э. Грабаря, М.В. Алпатова, Г.В. Жидкова, Н.П. Сычева.

S. Bettini. La pittura di icone cretese-veneziana e i madonneri. Padova, 1933; i d. Pitture cretesi-veneziane, slave et italiane nel Museo Nazionale di Ravenna. Ravenna, 1940; i d. I mosaici dell’atrio di San Marco e il loroseguito. – «Arte Veneta», VIII, 1954, p. 34, 36, 42. См. также: W. Felicetti-Liebenfels. Geschichte der byzantinischen Ikonenmalerei. Olten – Lausanne, 1956, S. 89–94.

Очень часто греческие иконы XV–XVI веков произвольно принимают за произведения итало-греческих мастерских, хотя к последним они не имеют никакого отношения. Эти поздние греческие иконы были исполнены не в Италии, а на христианском Востоке. Они еще ждут своего исследователя. В основе их лежит тот же позднепалеологовский академизм, послуживший исходной точкой и для итало-греческих икон.

В. Berenson. Pitture italiane del Rinascimento. Milano, 1936, p. 210: «Questo Greco» del Quattrocento dove essere stato in contatto con la contemporanea pittura bizantina».

Это доказывается тем, что стиль итало-греческих икон целиком сложился на основе позднепалеологовской живописи.

Фото Реали 718. См. В.Н. Лазарев. К вопросу о «греческой манере», итало-греческой и итало-критской школах живописи, – «Ежегодник Института истории искусств Академии наук СССР, 1952». М., 1952, рис. на стр. 163.

`В.Н. Лазарев. История византийской живописи, т. II. М., 1948, табл. 348; Е. Garrison. Italian Romanesque Panel Painting. Florence, 1949, p. 114, No. 293. По своему композиционному построению икона в собрании Вольпи, имеющая латинскую надпись, выдает большое сходство с критскими иконами «Рождество Христово» в Русском музее в Ленинграде (Н.П. Лихачев. Материалы для истории русского иконописания, ч. I. СПб., 1906, № 103) и в собрании Эллинского института в Венеции (M. Chatzidakis. Icônes de Saint-Georges des Grecs et de la collection de l’Institut. Venise, 1962, p. 30–31, pl. 17 et V). Хатзндакис, основываясь лишь на сходстве иконографического типа, ошибочно датирует икону из собрания Вольпи XVI веком, против чего решительно говорят ее стиль и манера письма.

A. Muñoz. Alcuni dipinti bizantini di Firenze. – «Rivista d’Arte», Anno V, n. 2 (Marzo – Aprile 1909), p. 113–114; J. S[trzygowski]. Краткая заметка по поводу статьи А. Муньоса в журнале «Byzantinische Zeitschrift», 1910, S. 243; O. Dalton. Byzantine Art and Archaeology. Oxford, 1911, p. 319; Н.П. Кондаков. Иконография Богоматери, 1911, стр. 119–121; Н.П. Лихачев. Историческое значение итало-греческой иконописи, стр. 17–19; Н.П. Кондаков. Иконография Богоматери, т. II. Пгр., 1915, стр. 354–356; Ch. Diehl. Manuel d’art byzantin, II, p. 865–866; Ph. Schweinfurth. Geschichte der russischen Malerei im Mittelalter, S. 428; S. Bettini. La pittura di icone cretese-veneziana e i madonneri, p. 53; В.Н. Лазарев. История византийской живописи, т. II, табл. 349; W. Felicetti-Liebenfels. Op. cit., S. 93, Taf. 118; W. Weidle. Les Icônes byzantines et russes. Milano, 1962, p. 25, No 27, pl. XXIII. Для обработки лиц пророков ср. греческие иконы в Эрмитаже («Сошествие во ад» и «Рождество Крестителя»), равно как и фрески Перивлепты (лицо первосвященника в сценах «Моление перед жезлами» и «Передача расцветшего жезла Иосифу»). Типы ангела и Марии находят себе ближайшие стилистические параллели в упомянутой иконе из собрания Вольпи.

Н. Беляев. Благовещение. Новый памятник греческой иконописи.–«Seminarium Kondakovianum», I. Prague. 1926, стр. 215–223.

Schioppalba. In perantiquam sacram tabulam graecam insigni sodalitio Sanctae Mariae Caritatis Venetiarum ab amplissimo cardinali Bessarione dono datam dissertatio. Venetiis, 1767; Н.П. Лихачев. Историческое значение итало-греческой иконописи, стр. 13–16; G. Millet. Recherches sur l’iconographie de l’évangile..., p. 668, 775; C. Fogolari в журнале «Dedalo», 1922, p. 139–160; Ph. Schweinfurth. Op. cit., S. 426–427; R. Van Marle. The Development of the Italian Schools of Painting, vol. XVIII. The Hague, 1936, p. 549; S. Bettini. La pittura di icone cretese-veneziana e i madonneri, p. 52; i d. I mosaici dell’alrio di San Marco, p. 36; W. Felicetti-Liebenfels. Op. cit., S. 100–101; A. Xyrgopoulos. Esquisse d’une histoire de la peinture religieuse après la chute de Constantinople. Athènes, 1957, p. 75–79 (на новогреческом языке); A. Ftolow. La relique de la Vraie Croix. Paris, 1961 p. 563–565; M. Chatzidakis. Op. cit., p. XLIX. Ксингопулос и Хатзидакис датируют живописные части реликвария XIV веком, с чем я никак не могу согласиться. Принадлежащий к реликварию крест был привезен в Италию константинопольским патриархом Григорием, умершим в 1459 году. Сам реликварий был принесен в дар Скуола делла Карита в 1463 году кардиналом Виссарионом. Миллеи Беттини приписывают живопись реликвария итало-критской школе, против чего решительно говорит ее стиль, не имеющий ничего общего с критской манерой письма. Вероятно, это работа переселившегося в Венецию константинопольского мастера.

Обработка лица при помощи тонких линий буквально повторяется в римской иконе архангела Михаила. По своему иконографическому типу икона из собрания Яндоло тесно примыкает к группе аналогичных икон (Сайт Альфонсо в Риме, собрание Вольтерра, Музео Бандпни во Фьезоле и Галерея в Парме – обе последние работы Андреа Ридзо из Кандии), воспроизводящих какой-то прославленный греческий оригинал. Среди них она является самой ранней. Н.П. Кондаков («Иконография Богоматери», 1911, стр. 144–150), Н.П. Лихачев («Историческое значение итало-греческой иконописи», стр. 17–21, 193–197), Вульф («Denkmӓler der Ikonenmalerei», S. 222–223) и Швейнфурт («Geschichte der russischen Malerei in Mittelalter», S. 403–405) связывают развитие иконографического типа «Страстной» с Италией, но не подлежит никакому сомнению, что и этот тип сложился в Византии (не позднее XII века). Во всяком случае он уже фигурирует в византийской фреске от 1192 года в церкви монастыря Аракос на Кипре (Γ. Σωτηρίου. Θεοτόκος ἡ Ἀρακιώτισσα τῆς Κύπρου. – «Ἀρχαιολογικὴ Ἐφημερίς»», Εἰς μνήμην Γ. Οἰκονόμου», τόμ. I. Ἀθῆναι, 1954, σελ. 87–91) во фреске церкви Панагии Кумнелидики в Кастории (Σ. Πελεκανίδης. Καστορία, I. Βυζαντιναὶ τοιχογραφίαι. Θεσσαλονίκη, 1953, πίν. 117 β) и в сербской росписи из Конче, исполненной до 1366 года (V. Petković. La peinture serbe du Moyen Âge. Beograd, 1930, p. 148 а). Иконы с изображением Богоматери типа «Страстной» сопоставлены у Хентце (C. Hentze. Mater de perpetuo succursu. Bonn, 1926). Ср. S. Bettini. La pittura di icone cretese-veneziana e i madonneri, p. 20–22; M. Chatzidakis. Op. cit., p. 39–41, 56, 97. 114, XLVII (с библиографией).

O. Wulff, M. Alpatoff. Denkmӓler der Ikonenmalerei, S. 146, 276; S. Bettini. La pittura di icone cretese-veneziana e i madonneri, p. 57–58; M. Chatzidakis. Op. cit., p. 33–34. Хатзидакис склонен датировать московскую икону серединой XVI века, базируясь на ее сходстве с иконами в собрании Эллинского института в Венеции (№ 15, 16). Но это сходство распространяется на иконографию, а не на стиль. В пользу более раннего возникновения московской иконы говорят и фигуры Доминика и Франциска, выполненные не позднее XV века. Здесь лишний раз убеждаешься в том, насколько затруднена точная датировка греческих икон XV–XVI веков, порою мало чем друг от друга отличающихся по своей манере письма.

См. Н.П. Лихачев. Материалы для истории русского иконописания, ч. I, № 140, 141; S. Bettini. La pittura di icone cretese-veneziana e i madonneri, p. 57, tav. XXIV.

Кроме уже упомянутых итало-греческих икон, назову еще следующие работы этой же школы, принадлежащие к XV веку: Бостон, Музей изящных искусств – «Мадонна с семью святыми» (W. Constable в «Bulletin of the Museum of Fine Arts», 1942, April, No. 238, p. 21–25); Фьезоле, Музео Бандини – «Троица»; Флоренция, Кармине, Сакристия – «Одигитрия» (фото Алинари № 29252); собрание Вольтерра – «Богоматерь» типа «Страстной» (ср. прим. 35); Мессина, Музео Национале – «Восседающий на троне Пантократор» (средняя часть триптиха), «Успение» (из церкви Сан Джоакино), «Восседающий на троне Пантократор» (эта икона могла быть написана и в конце XIV века); Неаполь, Музео Филанджьери – «Распятие», № 640; Сайт Альфонсо деп Линайоли – «Богоматерь» типа «Страстной» (ср. примечание 35); собрание Паолнни – «Восседающая на троне Одигитрия между двумя святыми»; Сиракузы, Пинакотека – «Элеуса», № 5989 (эта икона могла быть исполнена и в конце XIV века).

A. Muñoz. L’art byzantin à l’exposition de Grottaferrata. Roma, 1906, p. 79–83, fig. 53.

P. Buberl. Die Miniaturenhandschriften der Nationalbibliothek in Athen. Wien, 1917 («Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosophisch-historische Klasse. Denkschriften», Bd. 60, Abli. 2), S. 25, Abb. 91–93; A. Delatte. Les manuscrits à miniatures et à ornements des Bibliothèque d’Athènes. Liège-Paris, 1926 («Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université de Liège», fasc. XXXIV), p. 48–50, pl. XX, XXI.

A. Martini et D. Bassi. Catalogue codicum graecorum Bibliothecae Ambrosianae, II. Mediolani, 1906, p. 718–719; M.L. Gengaro, F. Leoni, G. Villa. Codici decorati e miniati dell’Ambrosiana. Ebraici e greci. Milano, s. a., n. 125.

J.L. Heiberg. Ein griechisches Evangeliar. – «Byzantinische Zeitschrift», Bd. XIX, 1911, S. 498–508, Taf. II, III; H. Gerstinger. Die griechische Buchmalerei. Wien, 1926, S. 39. Сама рукопись относится к XI веку, миниатюры же были исполнены в конце XIV – начале XV веков.

Упомяну здесь еще следующие возникшие в Италии греческие манускрипты: Венеция, Библиотека Марчиана – «Пророчества императора Льва Мудрого», Cl. VII, cod. 3; Вена, Национальная библиотека – «Козьма Иерусалимский и Иоанн Дамаскин», от 1309 года, theol. gr. 266 (венецианская работа; см. P. Buberl und H. Gerstinger. Die byzantinischen Handschriften der Wiener Nationalbibliothek, 2. Die Handschriften des X.–XVIII. Jahrhundert. Leipzig, 1938, S. 130–131, Taf. XLIX–2, 3, 4); «Феодор Магистр», theol. gr. 94, XV век (ibid., S. 133–137, Taf. 21); «Григорий Назианзин», theol. gr. 268, XV век (H. Gerstinger. Die griechische Buchmalerei, Taf. XXVIII g; P. Buberl und H. Gerstinger. Die byzantinischen Handschriften der Wiener Nationalbibliothek, 2, S. 142, Taf. LII–2).

Я предпочитаю пользоваться термином «критская школа», которого придерживаются Ксингопулос (A. Xyngopoulos. Op. cit., р. 278–282) и Хатзидакис (M. Chatzidakis. Op. cit., p. XLVI), а не введенными Швейнфуртом и Беттини новыми и, надо заметить, гораздо менее удачными терминами (венецианско-критская и критско-венецианская школа). Хотя Венеция играла очень большую роль в развитии критской школы, тем не менее было бы ошибочным возводить к ней целиком истоки этой школы. Критяне работали и в других итальянских городах (например, в Отранто), где они самостоятельно приобщались к ренессансному искусству и где они могли видеть возникшие на почве Италии произведения итало-греческой школы.

Здесь уместно устранить одно недоразумение, вкравшееся в книгу Хатзидакиса (op. cit., p. XLIX), который утверждает, будто я отстаивал тезис о том, что «le style de Constantinople est arrivé en Crète en passant par l’Italie». Я никогда и нигде так не формулировал этой проблемы, тем более что подобная формулировка противоречит элементарному здравому смыслу. То место, которое проф. Хатзидакис цитирует из моей статьи («The Burlington Magazine», LXXI, 1937, p. 261; см. ниже прим. 48) для обоснования своего утверждения, говорит о совсем ином – о более позднем, чем в Италию, проникновении на Крит столичного палеологовского стиля («this style spread to Crete later than to Italy and there gradually degenerated into eclecticism and complete decadence»). А это положение бесспорно, учитывая знакомство Дуччо и Паоло Венециано с образцами палеологовской живописи.

Для библиографии вопроса см. V. Lazarev. Storia della pittura bizantina. Torino, 1967, p. 441–442] и M. Chatzidakis. Op. cit., p. XLIX.

C. Mertzios. Thomas Flanghinis et le Petit Hellénomnémon. Athènes, 1939, p. 229–234 (на новогреческом языке).

Вульф (O. Wulff. Bibliographisch-kritischer Nachtrag zu altchristliche und byzantinische Kunst. Potsdam, 1936, S. 81) одним из первых подчеркнул значение Константинополя для формирования поздней критской школы.

Ср. V. Lasareff. Byzantine Ikons of the Fourteenth and Fifteenth Centuries. – «The Burlington Magazine», LXXI, 1937, p. 256.

«Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII в., описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским», вып. I. М., 1896, стр. 57; вып. II. М., 1896, стр. 89.

Цитата приведена у G. Millet. Recherches sur l'iconographie de l’evangile..., p. 661.

L. Bréhier. L’art byzantin. Paris, 1924, p. 166–170.

Ch. Diehl. Manuel d’art byzantin, II, p. 788–791.

O. Dalton. East Christian Art. A Survey of the Monuments. Oxford, 1925, p. 238–239.