Раздел 1. Наследие отечественной ставрографии

Н. И. Троицкий. Крест Христа – «Древо Жизни»17

Неплодящей же прежде Церкви, нынѣ процвѣте древо Креста въ державу и утвержденіе.

Ирмос 3 канона на праздник Воздвижения Креста Господня

Есть наука, имеющая предметом своим все мироздание. Это – астрономия. По тысячелетним наблюдениям астрономия знает и учит, что все светила небесной тверди по силе тяготения движутся около одного своего центра, видимого даже простым глазом. Да, это очевидно и не требует доказательств. Но есть иной мир, иное небо, иные светила: это мир духовный, человеческий, исторический, с его светилами; и для них есть свое всемирное средоточие, своя сила тяготения и своя «ось мира», около которой также во все тысячелетия вращается весь этот мир. И эта истина основывается на наблюдении исторической жизни человечества на пространстве всех ее тысячелетий. Едва ли трудно отгадать, что эта сила тяготения в духовном мире есть любовь Бога к миру и человеку и любовь человека к Богу. Едва ли нужно говорить и доказывать, что видимое средоточие духовного мира есть крестная любовь Христа, а видимое знамение ее – Крест Христов. Это – средоточие любви Бога к миру и любви мира к Богу; оно, если угодно, есть и ось мира духовного, исторического, человеческого.

Мир в самом его происхождении обязан любви Божией: человек при самом его создании явился сыном любви Божией. Отсюда все бытие мира и вся история человечества есть проявление любви Божией. Но не было момента в истории, когда бы любовь Божия проявилась полнее, сильнее, выше и нагляднее, как в момент смерти Богочеловека на Кресте: мир не знал бы любви Божией в ее наивысшем совершенстве, если бы не видал Креста Господня; здесь она во всем блеске своего беспримерного смирения. В сознании только такой любви Божией все тяготеет к Богу и не может не тяготеть. Отсюда и Крест есть средоточие мира духовного и исторического. Ибо здесь – на Кресте, и только на нем – милость и истина сретостеся, правда и мир облобызастася: истина от земли возсия, и правда с небесе приниче (псалом 84, ст. 11–12). А если это так, то Древо Креста, это орудиеискупления и воссоединения всего рода человеческого с Богом, без сомнения, есть истинное «древо жизни». Этот взгляд становится непоколебимо твердым, когда положительно известно, что понятие о «древе жизни» было изначальным достоянием религий Древнего Востока – ассиро-вавилонской, индийской, персидской и еврейской, – так же, как учение о Кресте Христовом, как «древе жизни», дарованном Искупителем, стало достоянием всего христианского Востока и Запада18.

I

Мысль о «древе жизни» возводит наше воспоминание далеко назад, в глубь веков, даже до начала бытия человека, к тому «древу жизни», которое насадил Бог посреди рая (книга Бытия, глава 2).

По сказанию книги Бытия, человек первозданный лишился райского «древа жизни» и самым лишением этим вынужден был ожидать иного, даже лучшего для него.

Эта надежда н лучшее, вместе с сознанием глубины падения и с мыслью об Искупителе, имеющем насадить райское «древо жизни», превосходно выражена в картине BurneJones’a(рис. 1)19 «Прародители у райского древа жизни»: Адам, сложивший длани рук в молитвенном жесте, и Ева с двумя детьми, из коих маленький Каин у ног матери, а малютка Авель на левой руке ее. Вся группа проникнута чувством глубокой скорби, но не отчаяния: наоборот, обращая взор к «древу жизни», прародители созерцают Искупителя, распростирающего объятия страждущей за них и спасающей их любви… Внизу, настрельчатойарке, надпись: Inmundo.pressuram. habebitis. sed. confidite. Ego.vicimundum., что в славянском переводе значит: в мире скорбни будете: но дерзайте, яко Аз победих мир (Ин.16:33).

Мысль о «древе жизни» сохранялась в разных представлениях о нем в роде человеческом всегда, а в избранном народе еврейском в особенности.

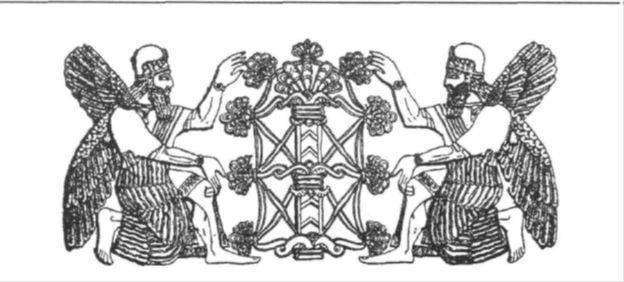

Памятники о «древе жизни» дошли до нас из глубины древнейших времен. Так, известно, что на многих барельефах и цилиндрах Ассиро-Вавилонии, особенно в южной ее части, на нижнем течении Тигра и Евфрата, очень нередко встречается изображение некоторого таинственного и священного древа. По всем признакам, однако, это – «древо жизни». Понятие о «древе жизни», несомненно, было достоянием древних халдеев. Самое древнее досемитическое название Вавилона на туземном языке было Tin-tir-ki, что буквально значит «место древа жизни». Самое изображение «древа жизни», как видно по памятникам, несомненно, было священным и представляло высокую эмблему жизни вечной, райской. На изображениях это древо окружается божественной обстановкой и религиозным почитанием. Так, на одном ассирийском барельефе из дворца Нимруда (Немврода, древнего Калаха), находящемся в Британском музее, изображено «древо жизни», охраняемое окрыленными гениями (рис. 2)20. Иногда над таким деревом помещается символическое изображение парящего бога (Ассура), – перистый диск, над которым иногда бывает бюст человека. Такая же эмблема изображается не только на барельефах ассирийских дворцов, но часто и на цилиндрах, как вавилонской, так и ассирийской работы, – всегда при одинаковых условиях и, очевидно, с важным значением, именно как важный религиозный символ21.

Такое дерево, являясь символом вечной жизни, между прочим, помещается на саркофагах с эмалированным фоном, относящихся к последним векам халдейской цивилизации, после Александра Великого. Они открыты в Варкахе, древнем Уруке.

Изображение «древа жизни» у ассиро-вавилонян было предметом религиозного почитания (культа). Так, на памятнике ассирийского царя Асшура’х-иддин, известном под названием «Черный камень лорда Абердина», открытом в Вавилоне, изображение представляет жреца, который воздает поклонение священному дереву: оно, как кумир, помещается под кровлей храма; над ним – кидар, или прямая тиара, украшенная многими, параллельно наложенными парами рогов. За жрецом находится еще изображение священного дерева большого размера, а за ним – жертвенный бык (рис. 3)22.

Имея в виду изображение парящего божества (Ассура) над «древом жизни», Дж. Роулинсон признает его символическим и объясняет так: это дерево представляет собою женское божество хтонического характера и олицетворяет собою жизнь вообще и плодородие в частности. Иначе говоря, союз «древа жизни» с парящим над ним божеством пластически представляет божественную космогоническую чету (мужское и женское начало в образовании мира), – как в религии греков Уран и Гея олицетворяют небесный свод в земную почву с ее растительностью; или – как у финикиян в вообще в Ханаане Бел и Ашера, или Астарта – богиня плодородия23.

Есть свидетельство о «древе жизни» и даже о культе его в религии Зороастра у древних персов. Религиозные писания персов говорят о некотором дереве Хом, которое называют главою всех деревьев: оно почитается у них древом бессмертия; сок его при воскресении дает людям жизнь. Это дерево – род кустарника, который растет в Персии, и похоже на тамариск. Оно употребляется при всех значительных жертвах и само было также предметом почитания, которое воздавалось ему огнем и водой24.

Подробное свидетельство о «древе жизни» находится в иудейской апокрифической письменности еще до Рождества Христова. Именно – в «Книге Еноха». Писатель в своем сказании о путешествии по небу и земле указывает на юге земли седьмую гору, состоящую из великолепных драгоценных камней, а средний из них подобен седалищу-трону, окруженному благоуханными деревьями. Между ними есть и «древо жизни», коего запах не может равняться ни с каким другим; его листья, цветы и самое древо (ствол) вечно не увядают; плоды его прекрасны, но они похожи на плоды пальмы (финики). На вопрос путника об этом дереве Архангел Михаил дает ему такое известие: «На этой горе Святой и Великой, Господь Слова, вечный Царь, будет иметь Свой трон, когда Он сойдет на землю, чтобы посетить ее благом. И этого дерева с драгоценным запахом никому не позволено касаться до времени Великого Суда… От его плодов дана будет жизнь избранным25.

Таковы смутные предания о «древе жизни» и представление о нем вне истинной Церкви Божией.

II

Мысль об истинном «древе жизни» в ее чистоте сохранилась только в истинной Церкви Божией – в Ветхом Завете, ибо здесь она поддерживалась многочисленными знамениями и прообразами истинного «древа жизни», именно – Креста Христова.

Многочисленные ветхозаветные прообразы Креста, как «древа жизни», прекрасно раскрывают писатели древней христианской Церкви. Впервые это делает св. Иустин, философ и мученик (около середины IIстолетия по Р.Х.). Райское «древо жизни» он прямо объясняет как символ Христа и эту символику стремится провести через всю историю Ветхого Завета, имея в виду Крест Христа; при этом он берет во внимание дерево во всех его видах, как ветвь, посох, дрова. Он говорит: «Под деревом Бог явился Аврааму у дуба Мамврийского; с посохом в руке Моисей во главе народа перешел море; при посредстве посоха из камня пробил ключ живой воды; в Мерре кусок дерева, брошенный в горькую воду, сделал ее сладкою; жезл Аарона, произведший цветы и плоды, назнаменал его первосвященником; с деревом, которое растет при источнике и приносит плод во время свое, Давид сравнивает праведника: как ветвь от корня Иессея, должен был родиться Мессия, по пророчеству Исаии».

Таково, по Иустину, значение дерева, как орудия в деле спасения и как символа Крестного Древа. Подобный ряд знаменательных действий приводит и другой писатель Древней Церкви, Юлий Фирмиан, и отчасти восполняет Иустина. «Из потопа, – говорит Юлий, – род человеческий спасся посредством деревянного ковчега; Авраам возложил дрова на плечи своего единственного сына… Закон Божий был вверен деревянному ковчегу, и т.д. И все это для того, – говорит Юлий, – чтобы через все это, как через известные ступени к древу Креста, достигнуть спасения человека». Еще позднее св. Иоанн Дамаскин, обнимая мыслью всю предварительную историю Креста Христова, говорит: «Древо жизни», выращенное Богом в раю, предызображало драгоценный Крест; ибо как чрез древо пришла смерть, так чрез «древо жизни» должно было даровать и воскресение. Затем Дамаскин приводит те же прообразы Креста, как Иустин и Юлий.

Всех их повторяет потом Феофан Керамевс, архиепископ Тавромении (XIIстолетия), в проповеди на празднике Воздвижения Креста, причем райское «древо жизни» он объясняет как пророчество о Кресте: «Когда Бог при создании мира насадил рай на Востоке, «древу жизни» Он повелел расти посредине Эдема; чрез это, говорит Феофан, он как бы с высоты всем наперед возвещал, что будет посреди земли насаждено древо Креста, приносящее плод жизни». Подобным образом рассуждает Фома Аквинат и др.

Рис.2."Древо жизни», охраняемое крылатыми гениями. Ассирийский барельеф Британского Музея

Рис.5.Свинцовая печать Херсонесского стратига Феодора, Xвека

Рис. 3.Жертвоприношение «древу жизни». Памятник ассирийского царя Аешур-а’х-Иддин

Но из всех прообразов «древа жизни» в Ветхом Завете особенно глубоко знаменателен седмисвечник, собственно в виде древа, и притом масличного, с семью ветвями и семью светильниками на них. Семь – священное число полноты; семь светильников с негасимым огнем и образ света и теплоты, или – просвещения и спасения, а вместе и образ высшей, духовной, полной и вечной жизни26. Этот образ Пророки раскрывают применительно к Лицу Мессии. Исаия говорит о Мессии под образом ветви, выходящей от корня древа (т.е. рода) Иессея, на которой почитают все семь даров Св. Духа (Ис. 2:1 и сл.). Захария созерцает Мессию также под образом плодоносной ветви и говорит, что это «муж, имя которому Отрасль» (Зах. 3:8; 4: 1–14). Как и где будет выращена эта божественная «Отрасль», говорит пр. Иезекииль: «Так говорит Господь Вечный: так, Я возьму ветвь с вершины высокого кедра… и возращу ее на горе высокой и возвышенной. На высокой горе во Израиле Я возращу ее, чтобы она дала ветви и приносила плоды и стала великолепным кедром, и чтобы обитали под ним всякие птицы и все крылатые, чтобы они обитали в тени его ветвей…» (Иез. 17: 22–24; ср.: Мф. 13: 31–32). Соответственно этому и евангелист Иоанн в Откровении созерцал Христа среди семи светильников, т.е. вместе с его ветхозаветным прообразом, следовательно, как Мессию, исполненного всеми дарами Святого Духа, как Просветителя и Спасителя, как Источника полной, духовной и вечной жизни (Апокалипсис. 3:15; 4: 27, 30).

При таком взгляде понятно, что в истинной Церкви Божией мысль о «древе жизни», опираясь на символы, твердо сохранялась и оставалась в ее чистом виде, как мысль о спасении через Мессию-Христа, и представление об оном не отождествлялось с самыми символами, как то было вне церкви, у ассириян, персов, послепленных иудеев и пр.

III

Итак, райское «древо жизни», как и целый ряд символов Ветхого Завета, было прообразом Креста. И Крест действительно являются истинным «древом жизни». Ведь Христос мог умереть и иным образом: Он мог быть свержен со скалы, побит камнями, усечен мечом, как Иоанн Креститель, и т.п. (Лк. 4: 29. Ин. 8: 59; 10, 31); но Он умирает именно на древе и делает жизнь миру (Ин 6: 33, 51, 11, 25. – Ин. 1: 2, 4, 9; 5, 11, 12, и пр.). Христос, как Искупитель, умирая на Кресте, победил смерть и даровал жизнь – в любви Своей. А потому и для искупленных Крест есть знамение не только страданий и смерти, но и жизни. Следовательно, Крест Христов есть видимое «древо жизни». Эту мысль прекрасно выражает песнь воскресного канона: «Древо поцвело есть, Христе, истинной жизни: Крест бо водрузися, и напоен быв кровию и водою от нетленнаго Твоего ребра, живот нам прозябе» (Гл. 6, песнь 4). Вот почему отношение понятия «древо жизни» по Кресту, а вместе название и изображение Креста «древом жизни» в Церкви Христовой, как в литературе, так и в искусстве, встречается очень рано и в Греческой и в Латинской церкви.

Как известно, в IVстолетии было обретено подлинное древо Креста Господня. Во второй половине этого же столетия жила Макрина, сестра Григория Нисского, который в описании ее жизни, между прочим, рассказывает: когда она умерла, то на теле ее нашли железное кольцо, которое она постоянно носила при своем сердце; кольцо было внутри пустое и содержало часть «древа жизни», между тем снаружи было выгравировано знамение Креста. Такое название находится и в греческих надписях на многих драгоценных крестах, которые сооружены позднее византийскими императорами. Один, первой половины Х столетия, находящийся теперь в Вейльбурге, содержит посвящение императоров Константина VII Порфирородного и Романа I, которое начинается так: «Бог распростер руки на «древе жизни» и чрез него источил Свою силу». Другой, первой половины XIIстолетия, в настоящее время в Венеции, посвящен Искупителю императрицей Ириной, супругой императора Алексея Комнена, когда она была близка к смерти. Надпись начинается так: «И сие приношу я Тебе, наконец, уже приблизившись ко вратам преисподней, как Божественный дар посвящения «древу жизни», на котором Ты предал Дух Свой Отцу и окончил страдания, которые перенес с такой твердостью»27.

Затем название Креста «древом жизни» рано встречается в церковной письменности, особенно в проповедях и преимущественно на праздник Воздвижения Креста. Так, Андрей Критский называет Крест «древом бессмертия», «животворящим древом». В проповеди Иосифа, архиепископа Фессалоникийского, на тот же праздник Крест называется «корнем жизни» и пр., в многочисленных песнях богослужебных канонов и т.п. Так же называется Крест и в Латинской церкви в многочисленных гимнах, начиная со второй половины IVстолетия28. Название Креста «древом жизни» на самом древе Креста встречается в древнейших памятниках и Русской Церкви. Таков Крест Преподобной Евфросинии, княжны Полоцкой, 1161 года. На перекрестье его вложена часть древа Креста Христова, покрытая шестиконечным крестиком, а около него сделана надпись «†дрѣво животное». Весьма примечательно, что на углах перекрестья изображены четыре евангелиста в таком порядке: сверху вниз – аг. Иоанн, аг. Матфей, аг. Лука, аг. Марк, чем ясно выражается определенная мысль, что Церковь Христова и Апостольская в основании своем имеет Крест – «древо жизни». Этой идее вполне отвечают и многие лицевые изображения, а именно, кроме Спасителя, Богоматери и евангелистов здесь изображены: Архангелы Михаил и Гавриил, апп. Петр и Павел, свв. София и Евфросиния, свв. Иоанн Златоуст, Василий Великий, первомученик Стефан, великомученики Георгий, Димитрий с крестами в правой руке и Пантелеймон, т.е. представители всей новозаветной Церкви Христа, как члены Его тела, как ветви одного животворящего древа Креста29.

IV

Само собой разумеется, если понятие «древа жизни» было перенесено, и так конкретно, на самое древо Креста Христова, то, конечно, и самый Крест должен был принять с внешней своей стороны такой или иной вид дерева. В этом отношении делу послужило искусство. При этом самому искусству должны были благоприятствовать обстоятельства своего времени, как при постепенном раскрытии самого учения о Крестном древе, так, соответственно тому, и при развитии церковного искусства. В церковном искусстве одновременно существовали изображения как «древа жизни», так и Креста в виде древа – с ветвями, цветами и плодами.

Изображение Креста собственно в виде «древа жизни» в церковном искусстве, судя по памятникам, явилось очень рано и стояло, несомненно, частью под влиянием памятников древнейшей эпохи искусства восточного, частью под влиянием чистой библейской аллегории.

Известно, что между ассирийскими изваяниями, которые теперь находятся в Королевском Музее в Берлине, есть два (из Нимруда), которые содержат изображение «священного древа». Оно стоит меж двумя окрыленными гениями, которые в одном случае с человеческой, а в другом с орлиной головой, причем каждый в поднятой правой руке держит кедровый орех, а в левой ведро; таким образом они совершают моления с огнем и водой. Дерево имеет стройный ствол, расчлененный узлами, наверху с кроной, наподобие семилиственной пальмы; оно кольцеобразно убрано листьями и цветами, которые со стволом и меж собой соединены сетью связок. При другом таком дереве, на другом памятнике, те же гении, с человеческой головой, но без орехов и без ведер. Одно из подобных и наилучших изображений «древа жизни» имеется и на сассанидской вазе IVвека, в Кабинете Древностей, в Париже. Дерево с листьями и плодами стоит меж двумя львами, которые поставлены впрямь, как те гении. Такова же золотая ваза с изображением «древа жизни» на ее эмали, находящаяся в ризнице аббатства св. Маврикия в Валлисе, также персидско-арабского происхождения; она подарена калифом Гарун-аль-Рашидом Карлу Великому, а им – аббатству св. Маврикия. На нем также древо с двумя львами впрять.

Эти и подобные им и другие предметы, поступая в церковь, естественно нашли в ней свое применение. Вот почему то же изображение «древа жизни», с двумя львами при основании, нашло себе место и в скульптуре храмов: так, в церкви в Мариньи и пр. В других случаях, при изображении «древа жизни» являются и львы, и змеи; так, в скульптуре на арках в соборе города Хура (в Швейцарии): здесь ствол дерева наподобие колонны, от которой вверху с обеих сторон разделяются ветви, свитые в виде спирали, и оканчиваются широкими троечастными листьями, внизу, с обеих сторон дерева, сидят два льва, обращенные головой в противоположные стороны, с высунутыми языками. Вверху над деревом две змеи, свившиеся и кусающие свои хвосты. Это – символ победы над демонической силой, над могуществом зла и смерти30.

Когда, таким образом, представление о «древе жизни» было перенесено в область церковного искусства, то и самое дерево Креста в том же церковном искусстве тем скорее должно было принять и приняло соответственную тому символическую форму, именно – вид дерева с ветвями, цветами, плодами. Простейший и вместе древнейший вид такого Креста, это – четвероконечный крест с расходящимися от его основания двумя ветвями. Таковые кресты изображались на базах и капителях колонн храма и на плитах иконостасной преграды, даже на печатях и пр. (рис. 4 и 5)31. Символика такого Креста не подлежит сомнению, особенно в разных его типах, встречаемых в постенной живописи римских катакомб, на многих памятниках Херсонеса и пр. Так, здесь на иконостасных плитах изображаются изгибающиеся ветви, а посредине, в медальоне, крест в виде монограммы; или помещается подобный же рисунок, но с изображением символического Агнца посредине и т.п. Встречаются кресты с ветвями и цветами, иногда и с кистями виноградной лозы (символ Христа и Евхаристии) и пр. Такого типа символический крест нашел себе большое применение и распространение на Западе – в катакомбах, базиликах, на саркофагах и пр. (рис. 6 и 7)32; на Востоке – в многочисленных храмах, миниатюрах рукописей Грузии и Армении и пр.; в древней России – нагробнице Ярослава в Киеве (рис. 8)33, на «Корсунских» (собственно) вратах в Новгородском Софийском соборе и мн. др. (рис. 9)34.

В дальнейшем своем развитии древо Креста является или в виде ствола с обрубленными ветвями, как на одном костяном рельефе из Бамберга, в Королевской библиотеке в Мюнхене, XI столетия; или на гробнице Шотландского короля Джемса III и его супруги, XV века; на окне собора в Бурге (во Франции) (рис. 10 и 15)35; или в виде крестообразной четырехконечной ветви с тонкими листьями, как в рукописи XIV столетия в Британском музее, в коей содержатся сказания о происхождении древа Креста Христова; или в виде древа с ветвями, цветами и плодами, т.е. полного жизни, как бы торжествующего над смертью: таков крест с Распятием, серебряно-вызолоченный на гробнице св. Елизаветы, XIII столетия, прежде бывший в Марбурге, теперь в Касселе. Наконец, крест, как «райское древо жизни», помещался между двумя другими деревьями. Так на троечастном византийском складне в Луврском музее, Х века, на фреске Успенского собора во Владимире на Клязьме, XIII века, в Ананурской церкви в Грузии и др. (рис. 12, 13 и 14)36.

Символическое изображение Креста как «древа жизни» нашло себе особенно многоразличное применение на тельных крестах: здесь оно представляется или в виде двух веток при основании креста, или в виде троечастного разделения концов его, или в виде сетчато-травчатого, сквозного (ажурного) орнамента, или крест помещается на троечастном листике и т.п. Иногда изображение заменяется одною надписью «животворящее древо» или только начальными буквами оной – «ж» и «д», и пр. (рис. 15–22)37.

Рис.6. Крест-гемма из катакомбы Понциана. VI в. Рим

Рис. 13. Фреска Успенского собора в г. Владимире на Клязьме

Рис. 8а. Гробница вел.князя Ярослава I(верхняя часть) в Киево-Софийском соборе, XIвека

Рис. 8б. Гробница вел.князя Ярослава I (боковая сторона) в Киево-Софийском соборе, XIвека

V

Мысль о Кресте Христа, как о «древе жизни», требовала своего дальнейшего и полного раскрытия, ибо Крест не сам по себе является «древом жизни» (как в символике ассириан), – вся жизнь Христа есть его Крест; следовательно, и представление о нем, как о «древе жизни», должно совмещать в себе представление о всей жизни Христа, с Его происхождением, служением, уничижением и последующей Его славой на земле и на небе. Иначе говоря, чисто символическое изображение Креста, как «древа жизни», должно было принять характер исторический, – идею «древа жизни» нужно было выразить в лицевых изображениях исторических событий. В литературе ранняя попытка представить и изобразить Крест Господа как такое «древо жизни» встречается на Западе в трактате о «древе жизни» знаменитого богослова Бонавентуры († 1274 г.). Представляя всю жизнь Христа единым «древом Креста», Бонавентура предложил и изображение его, «ибо, говорит он, изображение помогает пониманию». В своем рисунке, на нижней части древа Креста по листьям его, Бонавентура обозначил события происхождения и жизни Искупителя, на средней – Его страдания, на верхней – Его славу. Рисунки Бонавентуры находятся в рукописи его, найденной Ф. Пипером в Британском музее в 1857 г.38

Рис. 7. Византийский крест XIстолетия на бронзовых вратах базилики Св. Павла. Рим

Рис. 9. Шведские (собственно Корсунские) врата в Новгородском Софийском соборе

Рис. 10. Надмогильный памятник короля Шотландского Джемса IIIи его супруги Маргариты, XVвека. The Abbei Cambuskenneth. Scotland

Рис. 11. Крест на окне кафедрального собора в г. Бурге. Франция

Между тем в памятниках церковного искусства та же идея, с характером ее исторического представления, встречается гораздо ранее XIII века; таковы именно многие тельные и нагрудные кресты-энколпионы и т.п.

Но, понятно, самое полное свое выражение идея «древа жизни» в кресте достигает тогда, когда в изображении оного соединяются два элемента – чисто символический и исторический. Такие кресты совмещают в себе представление о «древе жизни», какие встречаются как в скульптуре, так и в живописи всех веков и стран, у ассириян, вавилонян, персов, арабов, евреев-талмудистов, христиан, как православных, так и католиков; в крестах такого типа есть все: и змеи-драконы, и львы, и птицы, и просто ветви с многочисленными лицевыми изображениями.Кресты такого типа есть, например, в Московском Румянцевском Музее в собрании Севастьянова; два из них изданы известным археологом Г.Д. Филимоновым39. Эти два креста представляют собой сильно развитый художественный тип «древа жизни»: у этих крестов при основании с двух сторон отходят у одного – две вьющиеся ветви, у другого – два дракона, извивающиеся в виде двух ветвей (рис. 23, 24). Изучив эти кресты, Филимонов рассуждает так: «Древне-христианская символика довольно проста для того, чтобы ее понять, что в виде дракона представлен здесь ветхозаветный змий, новозаветный дьявол, побежденный Крестом. Изображение креста как символа спасения и победы с змием внизу весьма естественно составляло одну из первых задач христианского искусства, как это видно и по памятникам (например, хоругвь-знамя императора Константина Великого и др.)».

Затем, переходя к «Крестам благословящим» того же типа, Филимонов, естественно, находит между ними существенное сходство, – «только фигуры дракона под крестом не видно». «Чем же здесь оно заменяется? Чем выражается в этих Крестах символ победы и спасения?» – спрашивает археолог и отвечает: «В некоторых «благословящих» крестах Афона встречается резное украшение, которое поражает своим сходством с фигурою драконов. Внизу креста от боковых стенок нижнего конца отделяются в обе стороны, в толщину боковой стенки, и как бы сделанные из того же куска дерева два отрога, из которых каждый изгибается в две дуги; с боковых стенок снабжены они небольшими побегами или ответвлениями: возникая широким концом внизу, они, по мере удаления вверх, по изгибу, слегка утоняются и оканчиваются узкою шейкою, подпирающею боковые концы креста, и разветвлением верхнего конца, напоминающим раскрытую пасть дракона; точно так же, как другие разветвления этого орнамента представляют как бы крылья и ноги дракона.С лицевой и оборотной стороны этого драконообразного орнамента, по сторонам правильной кривой линии, в кружках, образующихся из ее разветвления, помещены поясные изображения святых. С первого взгляда, покажется несколько странным появление изображения святых на украшении, заменившем собою дракона и ясно напоминающем этот старый символ; но неудобство это легко устраняется, если мы, с одной стороны, припомним, что и на шее дракона в напрестольных крестах помещались предстоящие, с другой – если узнаем, какие святые изображены по сторонам драконообразного орнамента, – святые, имеющие к этому символу самое близкое отношение, святые ветхозаветные, преимущественно пророки и праотцы; наконец, если мы сообразим, что драконообразный орнамент все-таки орнамент, а не прямой первоначальный символ, идея дракона в нем уже сильно ослаблена орнаментикой, которая, в свою очередь, была вызвана, быть может, особым назначением крестов «благословящих». Тогда как напрестольные кресты, стоя для мирян в недоступном месте, открыты были только их созерцанию, кресты «благославящие» были в постоянном их чествовании, лобызании. Драконообразный орнамент со святыми изображениями был на последних, конечно, конечно, приличнее всего для первообраза. Существенная разница между двумя изображениями того же символа, кроме уже замеченного нами, состоит в том, что в изображении дракона преобладает характер животного царства, а в изображении орнамента – характер растительного. Последним признаком драконообразный орнамент под «благославящим» крестом сближается с разветвлением растительного орнамента нижнего конца креста в древнейших памятниках византийской архитектурной орнаментики. Драконообразный орнамент занимает средину между последним архитектурным орнаментом в кресте и драконом и служит весьма удобным переходом от одного к другому. На памятниках древневизантийского зодчества, особенно внутри церквей, на мраморных щитах алтарной преграды, четырехконечный, а иногда и шестиконечный крест изображается снизу разветвляющимся. Два отрога по обе стороны креста идут совершенно подобно отрогам драконообразного орнамента, по той же кривой линии: вся разница между теми и другими состоит в том, что в архитектурном орнаменте, на верхних концах двух полуколец, составляющих кривую линию, отделяющиеся побеги исполнены большой растительной силы, они вполне походят обыкновенно на листы аканта; кроме того, разветвление на две стороны креста образует здесь как бы его корень, от которого отделились две ветви; он составляет, таким образом, прямое продолжение развития боковых стенок нижнего конца креста. Только немногие исключения составляют те кресты, в которых отроги идут не прямо от нижнего конца, а отдельно, от нижней его части. Несмотря, однако ж, на это, различие между теми и другими крестами слишком существенное для того, чтобы мы предположили в изображениях их отрогов одну и ту же идею символа. Для нас в этом отроге важно уже и то, что те и другие украшения имеют между собой довольно значительное наружное сходство».

Рис. 23. Афонский крест XVвека. Из собрания Севастьянова. Московский Румянцевский музей. (По современной атрибуции – Афон, XVII век. – Прим. ред.)

Рис. 24. Афонский крест XV века. Из собрания Севастьянова. Московский Румянцевский музей. (По современной атрибуции – Афон, XVII век. – Прим. ред.)

Рис. 25. Крест – «древо жизни», иссеченный на алтарной апсиде над престолом пещерного храма св. Климента в Инкерманской скале

Рис. 26. Изображение ада на т.н. Корсунских (Шведских) вратах Новгородского Софийского собора

Заканчивая свое исследование, г. Филимонов замечает: «Как ни много здесь (в Севастьяновском собрании) однообразных крестов, все-таки есть еще, без сомнения, они и в других местах: для окончательных выводов надо еще отыскать довольно образцов, которые бы показали нам постепенность в переходе рисунка этих символов».

Такое рассуждение Филимонова, очевидно, заканчивается недоумением. Он не разъяснил себе вполне растительного орнамента в нижней части креста – двух ветвей или «двух отрогов», как он выражается, потому что смотрел на предмет односторонне и не давал ему освещения, какое дают памятники восточного искусства. Видя в кресте с драконом при его основании только «победу Христа над дьяволом», он уже никак не мог объяснить себе, почему два дракона в других случаях заменяются двумя ветвями – «отрогами». Между тем крест того и другого типа представляет одно и то же «древо жизни» или один символ, только в разных видоизменениях при поступательном развитии его в искусстве. Если на памятниках Ассирии и Вавилонии, у персов и арабов, при «древе жизни» находятся или два крылатых гения, или два льва и пр., то и у подножия креста, как «древа жизни», могут находится или две крылатых змеи (драконы), или – вместо них – змеевидные ветви, т.е. змеи заменяются ветками: при этом или змеи изображаются с туловищем в виде ветви или ветви имеют змеиные головы. Именно такой тип креста и есть его среднее или переходное звено от символики восточной к византийской и западноевропейской. Превосходный образчик такого типа Креста-"древа жизни» имеется в Тульской Палате Древностей и составляет ее драгоценное достояние (рис. 25) весьма изящной греческой (афонской) работы, приблизительно конца XVвека. Он украшен как растительным орнаментом, так и весьма многочисленными лицевыми изображениями. Выдающуюся особенность этого креста составляют именно две змеевидные ветви при его основании, т.е. ветви с змеиными головами, с открытою пастью, прилегающие к самому дереву креста. Основание креста непосредственно покоится еще на головах четырех змей, свившихся в одно туловище (что служит рукоятием креста). Змеевидные ветви сплошь покрыты изображениями святых Ветхого и Нового Завета. Символическое значение этого типа Креста совершенно понятно: Крестом Христовым сила ада побеждена, власть дьявола упразднена и вместо смерти насаждена вечная жизнь: и Крест Христов стал, по выражению Церкви, «треблаженным древом жизни», или место лобное рай бысть…

Такой тип Креста-"древа жизни», очевидно, совмещает в себе орнамент звериный, и растительный, и лицевой, т.е. все то, что было выработано древним Востоком, христианским Западом и собственно Византией для художественного выражения идеи истинного «древа жизни».

VI

Типические черты Афонского креста Тульской палаты Древностей и содержание его отдельных лицевых изображений следующие.

Собственно крест четвероконечный; на трех концах, верхнем и средних, цветы; два подобных же цветка и в двух верхних углах перекрестья; от основания нижнего конца, с обеих сторон, отходят вверх извивающиеся ветви с змеиными головами, их пасти, открытые, с оскаленными зубами, обращены к основанию креста; кроме того, под основанием креста еще четыре свившиеся змеи, с поднятыми вверх головами (по две с каждой стороны).

Поле креста разделано на шесть неравновеликих четырехугольников; в них, а также в цветах и в змеевидных ветвях, как на лицевой, так и оборотной стороне, размещено множество изображений различного содержания, из них главные обозначены греческими надписями.

Лицевая сторона (рис. 25а):

В средине – Распятие Христа между двумя разбойниками; справа и слева от Распятого – по одному ангелу; внизу предстоящие: Богоматерь и другие жены, сотник и другие лица. По сторонам Распятия: с одной – воскрешение Лазаря. Примечателен состав лиц; в миниатюре – здесь все событие: вдали – селение, ближе гора и погребальная пещера; пред ней Христос с учениками, у ног Его – сестры Лазаря; за ним около входа в пещеру – иудеи; они открыли вход, отвалив камень вправо; Христос с жестом правой руки обращается и взывает к умершему; Лазарь, поднявшись со своего смертного ложа, появляется уже у входа пещеры; справа от него группа лиц – иудеев в глубоком раздумье под впечатлением чрезвычайного чуда.

С другой – Воскресение Христа, собственно Сошествие во ад: Христос в ореоле Вседержителя, обеими руками выводит прародителей из ада; в глубине ада – два ангела мечами поражают сатану.

Вверху, непосредственно над Распятием – Вознесение Господне. Христос над скалистыми вершинами Елеона, в облаке славы, которое поддерживается двумя ангелами; на склоне горы – Богоматерь и Апостолы в беседе с двумя ангелами.

Внизу, непосредственно под Распятием – Пятидесятница; в Сионской горнице одиннадцать Апостолов сидят в круге с книгами в руках и беседуют; внизу – старец космос (мир), в его руке убрус со свитками (символ вселенской Апостольской проповеди).

Ниже Пятидесятницы – Успение Богородицы: над ложем Богоматери предстоит Христос в ореоле Вседержителя; на левой руке Его младенец – душа Богоматери; за ним сонм Апостолов; вверху – херувим; внизу, у ложа – ангел поражает иудея, стремившегося похитить тело Богоматери.

Внутри цветов: Святая Троица: Бог Отец на высоком престоле; одесную Его Бог Сын; между ними шар с крестом (образ мира); над ним вверху Бог Дух Святый, в виде голубя; между ними справа и слева – два ангела. Это образ всемирного царства Божия, или Триипостасного Божества держава.

Рождество Богородицы: Моление Иоакима, лобзание его с Анной; рождение Богородицы; услуги повивальной бабушки и пр.

Введение Богородицы: первосвященник отдельно, молящийся, а затем он же, восседая на высоком седалище, принимает Пречистую Деву; над ним сверху снисходит ангел; кроме родителей, Пречистую Деву сопровождают и другие лица с кадильницами и дарами (девы, Псал. 22:13–16).

На остальных цветах: в правом углу – Исцеление слепого, в левом – Обличение фарисеев по вопросу о подати кесарю.

У основного креста – змеевидные ветви. На правой – сонм святых мужей, пастырей и учителей церкви (с книгами); в конце – евангелист Иоанн с Прохором орлом – символом его богословского евангелия. На левой ветви – сонм святых исповедниц и мучениц (с крестами); в конце – евангелист Лука, с широким свитком. Кроме того, над каждой змеиной головой также по одному цветку, а в них изображены столпники, – как представители высочайших подвигов воздержания, бдения, поста и молитвы, чем, именно, по слову Спасителя, сокрушается сила дьявола (Мф. 17:19–21).

Таким образом, змеевидные ветви и ниже их змеи представляют символы ада, сила которого сокрушена силой креста, так что по выражению обычных надписей: место лобное рай бысть, – вместо царства зла и смерти настало царство добродетели и блаженной жизни…

Наконец, вверху и внизу креста – шестокрылые Херувимы, это – образ сил небесных, промышлению коих вверены и небо, и земля, и преисподняя.

Оборотная сторона (рис. 25б):

В средине – Рождество Христово: рождение Спасителя в пещере; Поклонение пастырей вифлеемских и волхвов с Востока. По сторонам: Сретение Господне и Крещение Христово. Вверху – Благовещение, внизу – Преображение: Апостолы, восходящие на Фавор, почивающие на переднем его склоне, сходящие с горы; на средней вершине Фавора Христос, беседующий с Моисеем и Илией, предстоящими Ему на соседних скалах.

.Ниже Преображения – вход Спасителя в Иерусалим: Христос на ослице, беседующий с Апостолами; пред вратами города толпа народа; одни постилают одежды, другие с соседнего дерева снимают ветви.

Внутри цветов: вверху – Воздвижение Креста, обычного иконографического типа; на правом конце креста – Рождество Иоанна Предтечи; на левом конце – Пир царя Ирода и Усекновение главы Иоанна Предтечи.

Внутри змеевидных ветвей лики ветхозаветных праведников, содержимых в аде до сошествия во ад Христа-Искупителя, поправшего силу ада и изведшего оттоль сих узников от века. В конце правой ветви – евангелист Матфей с ангелом, а в левой – евангелист Марк. Над змеиными головами – Архистратиг Михаил, ангел-покровитель народа Божия, поражающий дьявола в виде человека, и св. Георгий Победоносец, поражающий дьявола в виде змея-крокодила.

В пасти каждой змеи по одному лежащему человеку; это – образ ада, с его жертвами, подобно тому, как это сделано на так называемых Корсунских вратах в храме Софии Новгородской. «Сообразно обыкновению средних веков, – говорит Ф. Аделунг, – дверная рукоять сделана здесь в виде двух змей, соединенных в средине и прикрепленных к огромным львиным челюстям. Но весьма хорошо отделанная львиная голова употреблена здесь и для нравственной цели. В виде пасти, снабженной сверху и снизу ужасными зубами, благочестивый художник представил вход в ад и пятью головами, высовывающимися из оной, означил осужденных на муку разных возрастов и, вероятно, разных состояний… Над сим изображением надпись гласит: ад пожирае грешных (рис. 26)40.

Кстати должно заметить, что изображение ада в виде пасти льва или змия, проглатывающей грешных, что встречается во многих и разнообразных памятниках искусства, основывается на выразительных словах аллегорического пророчества Исайи о «винограднике возлюбленного». Пророк, угрожая Израилю, говорит: «И расширили ад душу свою и разверзе уста своя, еже не престати: и снидут славнии и велицыи и богатии и губителие их и вселяйся в нем…» (Ис. 5:14).

Рассматриваемый крест, как это очевидно по его рисунку и краткому обзору его иконографии, представляет высокохудожественное произведение. Общая фигура креста – древо, с его ветвями и цветами, ландшафты, здания и отдельные предметы обстановки, сцены и лица исполнены резьбой чрезвычайно тщательно и изящно. Содержание лицевых изображений отличается полнотою, исчерпывающей сюжет. Идея Креста, как «древа жизни», раскрыта в совершенстве богословского сознания, т.е. начиная с Предвечного Совета – Св. Троицы и кончая всемирным прославлением Креста – Воздвижением. Символика глубоко традиционна и весьма выразительна. Иконография, сохраняя строго церковный византийский, точнее, афонский (большею частию миниатюрный) стиль полна одушевления и выразительности как в позах, так и в движениях отдельных лиц.

VII

Как ни прекрасен этот Афонский крест с змеевидными ветвями как произведение искусства, как ни содержателен он как символ идеи «древа жизни», однако и он не исчерпывает этой идеи во всей ее полноте или целом объеме. Ведь Крест Христа лежит в основе жизни всего мира, – всей Церкви: все народы, племена и отдельные люди суть ветви, ветки и веточки одного ствола – древа Креста Господня, – то малые и тощие, то жизненные и цветущие и никогда не увядающие. В Ветхом Завете Пророк Иезекииль изображает благополучие избранного народа Божия, возвращающегося из страны изгнания в землю обетования, а вместе с тем предызображает и вечную Церковь Христову под видом вертограда Божия, вечно цветущего и плодоносного. «У потока, по берегам его, – говорит Пророк, – с той и другой стороны будут расти всякие дерева, доставляющие пищу; листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться; каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища; плоды их будут употреблены в пищу, а листья на врачевание (Иез. 47:12). Соответственно этому и Спаситель представляет Себя единой виноградной Лозой, а Своих учеников и всех верующих ветвями этой Лозы или единым вселенским виноградником. В том же смысле и св. Фруменций, Апостол Абиссинской церкви (IVвек), в речи «О домостроительстве Господнем» (гл. 5) добрых христиан называет деревьями: «мы древа, братия, стоящие на поле Господнем; Господь же наш земледелец». И, замечает Фруменций, если не все приносим одинаковые и богатые плоды, то все же ни одно дерево не остается совсем бесплодно. Подобно тому, говорит блаженный Иероним, «что люди, в различных положениях своей жизни, подобны различного рода деревьям; каждый должен приносить плоды по роду своему и не должен искореняться вихрем горестей». Все такие библейские представления нашли себе выражение в памятниках христианского искусства41. Но для выражения величайшей идеи всемирной церкви Христовой нужен такой символ, который бы обнимал всю эту идею, – представлял бы собой всю мировую Церковь. Таким символом может быть только храм в виде Креста, с символическим изображением в нем «древа жизни».

Что идея Креста, как «древа жизни», присуща церкви-храму, на это указывают многие памятники именно в самых храмах. Так, изображение крестного древа с разветвляющимся нижним концом встречается на стенах храмов, на древних иконостасных преградах, на алтарных апсидах и пр. во многих греческих, кавказских и крымских храмах и базиликах Херсонеса Таврического. В особенности примечателен такой крест – «животворящее древо», иссеченный на алтарной апсиде в пещерной церкви св. Климента в Инкерманском скиту в Крыму. Ветвистый крест – «древо жизни» весьма нередко также помещается на главах древних русских храмов над главным куполом. Но превосходный выразитель идеи Креста, как «древа жизни» мировой церкви, это именно древнейший крестообразный храм Херсонеса Таврического, открытый в 1902 году.

Относительно убранства храма можно судить по некоторым очень немногим остаткам. Прежде всего, по сохранившимся остаткам фресок в разных местах храма, очевидно, что он весь был расписан изображениями святых в рост. К сожалению, не осталось ни одного цельного изображения. Так, на стене северной части этого храма-креста осталась фреска с тремя фигурами, от коих сохранилось только так называемое доличное и при нем – отрывок греческой надписи. Затем, на стене южной части того же храма-креста сохранилось два отрывка надписей (греческой и, вероятно, грузинской). Наконец, при очищении мозаичного пола от мусора, на самой средине (на перекрестье) храма найдена фреска с изображением лика, упавшая, вероятно, с купола. Она представляет собой лицо без бороды, волосы на голове густые, разделяются прямым рядом на две равные части, над челом характерная косичка. Изображение окружено нимбом. Это, вероятно, лик Христа- Емануила.

Наконец, самая замечательная часть этого храма – это его мозаичный пол. Мозаика заполняет средину и три конца здания – северный, западный и южный. Она выполнена мраморными квадратиками четырех цветов – белого, черного, розово-красного и светло-желтого, из коих, кроме белого, все местные42. Рисунок мозаики сложный, симметрически расположенный и отчетливо выполненный, представляет большую вазу, из коей из одного корня выходят на две стороны две гибко вьющиеся и сплетающиеся ветви, оканчивающиеся или цветами, или плодами, или четвероконечными византийскими крестиками. Около вазы, под ветвями, с двух сторон – два павлина, по одному с каждой стороны, а в кольцах ветвей разные птицы – орел, голубь, утка – и даже рыба и пр.

Если принять во внимание сходство этого рисунка в общих чертах с известным уже символическим «древом жизни» и то, что рисунок подобной вазы с ветвями, цветами и плодами, а также изображение павлинов встречается как в мозаиках на полах, так и – что особенно примечательно – на мраморных плитах иконостасной преграды в базиликах Херсонеса43, то должно полагать, что такой рисунок и сам по себе и в особенности в сочетании с крестообразным планом храма несомненно имеет символическое значение. Но – какое?

Что касается дерева – двойной, нежно вьющейся ветви с птицами и пр., то этот образ соответствует пророческому изображению Мессии и Его царства у Иезекииля: «Так говорит Господь Бог, – возвещает Пророк, – и возьму Я с вершины высокого кедра и посажу; с верхних побегов его оторву нежную отрасль, и посажу на высокой и величественной горе. На высокой горе Израилевой посажу его, и пустит ветви, и принесет плод, и сделается величественным кедром, и будут обитать под всякие птицы, всякие пернатые будут обитать в тени ветвей его…» (Иез. 17:22–23). Такая полнота и неистощимая сила этого «древа жизни» будет потому, что «вода для него потечет из святилища», как говорит Иезекииль в другом своем пророчестве о том же (Иез. 47:12). Весьма примечательно, что соответственно этому пророчеству Иезекииля, при самом этом крестчатом храме, из-под юго-восточной его стены, т.е. прямо из-под святилища, вытекает источник, обильный пресной водой, несмотря на то что холм, на котором стоит храм, находится в самой вершине морской (Карантинной) бухты. Для этого источника сделан хороший колодезь, иссеченный в каменистой почве холма. Очевидно, как эта интересная деталь, точно соответствуя словам Пророка, отлично дополняет глубокий смысл символики всего храма, с его мозаичным изображением «древа жизни».

Из числа многих и разного рода птиц, витающих под тенью широколиственных ветвей, представляемых рисунком мозаики, особенно примечательны два павлина на двух сторонах при основании ветви. По указанию Блаженного Августина, папы Гонория I(625–628 гг.) и др., павлин в христианском искусстве имел несомненно символическое значение. Как символ, павлин встречается здесь очень рано и является образом самобытного света, отсюда – просвещения, возрождения и вечной блаженной жизни. В таком именно значении он встречается в постепенной живописи катакомб, в мозаиках базилик, в баптистериях, на саркофагах и пр. и в разных местах – в Риме, Неаполе, Равенне, как и в Херсонесе. Отсюда понятно, почему образ павлина является в изображении рая в виде сада, как на стенописи в «усыпальнице пяти святых» в Сан-Сотере44. Примечательно, что здесь, при основании дерева, именно не один, а два павлина, и только два, – так, как при «древе жизни» два крылатых гения у ассириян и вавилонян, два льва – у персов и арабов, два дракона на памятниках Византии.

Ввиду всего этого следует признать, что в мозаике Херсонесского крестчатого храма (может быть, и баптистерия), и притом над катакомбами, изображение двух павлинов, с двух сторон многоветвистой и двойной ветви, означает просвещение и возрождение к духовной жизни на земле, а также и воскресение умерших, с их телами, для вечной жизни, – сугубой благодатью Нового Завета.А самый храм-крест, в пределах стен коего заключается это изображение, находясь именно здесь, над катакомбами многих блаженно почивших, представляет собою величественный символ единого мирового «древа жизни», – животворящего Креста Господня, объемлющего своей непобедимой и непостижимой силой всех, всяких и всюду сущих членов Церкви Христовой – живых и умерших, небесных, земных и преисподних.

И не здесь ли было место страданий херсонесских христиан-мучеников? Не этот ли собственно холм был Голгофой древнего Херсонеса и Тавриды? Не здесь ли впервые возблестал свет Христов и для самого Херсонеса?

Так знаменательно теперь это недавнее открытие здесь этого древнейшего храма-креста.

Судить собственно о древности как самого крестчатого храма и некоторых его пристроек, так и сущих при нем катакомб, есть значительно твердые основания. В катакомбах находились во множестве монеты только IVвека, в крестчатой части храма – монеты разных времен, а в диаконнике, в известковом цементе, найдено 14 монет императора Юстиниана I; следовательно, катакомбы здесь несомненно существовали в IVвеке, а крестчатый храм, может быть, построен над ними позднее, однако не позднее конца VIIвека. За это в некоторой мере ручается мозаичный рисунок «древа жизни», помещенный на полу храма: в этом рисунке, в числе прочих предметов, неоднократно встречается изображение креста; между тем в VIIвеке Шестой Вселенский (Константинопольский) собор (680–692 гг.) строжайше запретил изображать крест на земле – на полу, что потом подтвердил и разъяснил известный толкователь соборных правил Вальсамон45.

Так, среди развалин, в пределах древнего и священного Херсонеса Таврического, в 1902 году открыт древний храм в виде креста, с прекрасным мозаичным символом «древа жизни», в самых недрах его и над катакомбами херсонесских христиан. Вот величественный и всеобъемлющий образ идеи всемирного Царства Христова, во внутреннем единении со Христом представляющего единое, всемирное, истинное «древо жизни».

Местонахождение этого знаменитого памятника христианской древности здесь, в Херсонесе, особенно примечательно: ведь в этом священном городе получила первоначало своей духовной жизни великая ветвь древа Вселенской Церкви Христовой – Православная Русская Церковь: в церкви-базилике этого града просвещен светом благодати и восприял крещение великий князь Киевский Владимир, глава славяно-русского народа, просветивший потом свой родной народ и приобщивший его ко Христу, так прививший его к единому истинному «древу вечной жизни"…

Г. Д. Филимонов. Значение луны под крестом, по Афонским памятникам севастьяновского собрания46

Собрание напрестольных, резных по дереву крестов в сканной оправе, в фотографических снимках г. Севастьянова, в Московском публичном музее, обращает на себя особое внимание. Ни в подлинниках, ни в рисунках, нам нигде еще не приходилось встретить в таком значительном количестве вместе собранных крестов подобного рода. Кое-где в древних монастырях русских нам попадался один или два таких креста, больше же всего мы их видели до сих пор в теремах Московского Кремля.

Хорошие рисунки двух из них с порядочным текстом приложены в Древностях Российского Государства (ОтделI, рис. 33 и 34, текст стр. 56). Судя по известиям в Архиве Оружейной Палаты, они представляют убогие остатки святыни, хранившейся в XVIIвеке в Крестовой царской палате. До сих пор положительно не было известно ни времени, ни места происхождения подобных крестов; хотя надписи, обозначающие содержание вырезанных на них праздников, и указывали на Грецию, а господствующий характер украшений, – преимущественно на XVIстолетие. В настоящее же время, по-видимому, безошибочно мы можем отнести их к произведениям афонских монастырей того же времени. Обилие таких крестов на Афоне, засвидетельствованное тридцатью рисунками, конечно, не могло быть явлением случайным, и прямо указывает на Афон, как на место их первоначального происхождения; на тот же источник указывают и документы Архива Оружейной Палаты, сообщающие известие о поступлении подобных крестов в царскую казну, преимущественно в XVIIстолетии; притом мы имеем некоторые сведения о характере производства металлического дела в других местностях Греции, не имеющем с Афонскими крестами ничего общего. Здесь, как видно, начиная с глубокой древности, потом в XV, XVI и XVII столетиях, в тиши монастырских келий работали благочестивые труженики церковного искусства, миниатюристы резного дела, отличные сканщики и финифщики. Резьба по дереву на этих крестах заслуживает особого внимания. Ее отчетливость в исполнении мельчайших подробностей, трудно доступных рассмотрению невооруженным глазом, внушает изумление. Надо полагать, что мастера их работали какими-нибудь особыми инструментами и при помощи увеличительного стекла. Лучшие произведения русской резьбы относятся к ним, как неудовлетворительные копии к своему оригиналу. Но всего важнее для нас в этих крестах то, что они сохранили нам следы характера крестов глубокой древности, восходящей к первым векам христианства. Это не удивительно, если припомним, что на всем православном Востоке почти до самого конца XVII столетия, преемственно сохранялись древнейшие предания искусства, и художники, придавая произведениям своим оттенки современной эпохи, удерживали сущность первоначального представления, чему много способствовало почти исключительное служение искусства церковным потребностям.

Всматриваясь в общую форму афонских, резных в оправе, непрестольных крестов, мы находим в них совершенно особый тип нигде не повторявшегося изображения креста, в котором, однако же, в подробностях встречаются указания на любимые сюжеты, сопутствовавшие символу развития, древнехристианское искусство, оглянувшись последний раз назад, вспомнило на Афоне завещанные ему в Византии и Древнем Риме задачи и пожелало разъяснить их сообразно с присущими ему тогда силами.

Следуя древнейшему типу креста, который у нас обыкновенно слывет греческим, Афонские напрестольные кресты всегда четырехконечные. Относительная величина их, в вышину, вместе с стояном и поддоном 4 вершка [1 вершок = 4,45 см. – Ред.], ширина перекладины – 2, толщина боковой стенки ½ вершка. Последняя служит кресту как бы рамою, в которую спереди и сзади, с лицевой и оборотной стороны креста, в четырехугольных отделениях вставлены тончайшей работы резные насквозь изображения страстей Господних, праздников. Крест возвышается на стояне и поддоне, которые высотою обыкновенно равняются высоте креста и, вместе с его боковою стенкою и оконечностями, равняются высоте креста и, вместе с его боковою стенкою и оконечностями, багато оправлены серебряною, позолоченною, выпуклою сканью (филигранью), наведенною в углублениях ее разводов финифтью (эмалью), в три господствующие цвета – белый, зеленый и синий. Они украшены, кроме того, обыкновенно по всем углам четырехугольников крестообразно размещенными каменьями, так что на всем кресте не найдется местечка, которое бы не было усердием благочестивого художника богато и с искусством украшено. Кроме общей оправы, в двух верхних углах средокрестья, посреди боковых концов креста обыкновенно возвышаются сквозные теремки с башенками; далее, по трем оконечностям вверху и с боков креста высокие репьи, сверху которых вставлен крупный камень; тут, по углам верхнего конца креста, на особых закрепках (шарньерах), качаются две птички, иногда вместо них коленопреклоненные ангелы;по углам средних концов прикреплены между репьями по два перегнутых, крылатых дракона.

В самом верху креста иногда вместо камня на репье возвышается между птичками крестик, иногда тоже птичка, иногда коронка, которая вместе с тем нередко повторяется и по бокам, вместо отвесных репьев, иногда же в последнем месте ее заменяет корзина с цветами, наконец, иногда по всем верхним оконечностям креста прикреплены головы херувимов с сидящими на них и между ними причками.

Все эти части орнаментики имеют символическое значение, состоящее в прямой связи с главным символом спасения, который они украшают, и все они или прямо передают, или только припоминают и указывают на принадлежности креста первых веков христианства, принадлежности, которых значение давно уже утратилось и разгадывается только пытливым умом археолога. Нет сомнения, что птицы на кресте – это торжествующие спасение души, терема по концам – это райские чертоги, дракон – исконный враг спасающихся душ, корона – венец спасения, цветы – опять указание на райское место. Самые камни, жемчуг и корольки, украшающие эти кресты, употреблены здесь также с символическими целями. Кроме крестообразного размещения их здесь, мы встретим и на птице, и во рту птицы, и в пасти дракона, и на короне, и среди цветов корзины.

Но мы ничего еще не сказали о символическом украшении нижнего конца креста. В этом отношении напрестольные афонские кресты Севастьяновского собрания делятся на две группы – в одних из них, по-видимому, древнейшей редакции, помещены одинаковой с оправою работы, по два дракона, в других по два змееобразных орнамента; ясно, что в крестах последней редакции первоначальная идея символа утрачена, затерявшись в фантазиях орнаментики. Символ дракона под крестом, как увидим тотчас, заслуживает особого внимания, и потому рассмотрим рисунок его в подробности. Возникая обыкновенно хвостами вверху стояна, два дракона, тут же отклонясь в обе стороны, изгибаются в два полукружия, в шее и в хвосте, и едва головою достигают уровня нижней оконечности креста: это положение их естественно соответствует значению символа. В других крестах драконы эти, возникая там же и составляя эту же кривую линию, изгибом шеи подпирают боковые концы креста; наконец, еще большее удаление от первоначального значения символа обнаруживают те драконы, которые, подобно последним, подпирая шеями средние концы креста, возникают даже из средины нижнего конца; но последние даже по стилю украшений составляют переход от крестов с драконами к крестам с змееобразными орнаментами, и потому, оставя их в стороне, займемся преимущественно драконами под низом креста. Изгибаясь змеей, они покрыты чешуей и снабжены, с одной стороны, двумя небольшими ножками, с другой – крыльями; на их шее, обращенной от креста, возвышается по терему, среди которых стоят резные по дереву в положении предстоящих распятию, с одной стороны, Богоматерь, с другой – Иоанн Богослов.

Древнехристианская символика довольно проста для того, чтобы не понять, что в виде дракона представлен здесь ветхозаветный змий, новозаветный дьявол, побежденный крестом. Изображение креста, как символа спасения и победы, с змием внизу, весьма естественно составляло одну из первых задач христианского искусства. Припомним для примера небольшой резной камень первых веков христианства, в коем нижний конец монограммного креста обвит змием, обращенным, с одной стороны, главою, с другой – хвостом к двум стоящим по обе стороны креста голубям, которые без сомнения олицетворяют праотцев, искушаемых сатаной и спасаемых крестом, – что объясняет римская надпись внизу креста, под чертой – salvus – спасение. Не забудем, наконец, и змия, попираемого хоругвью Константина Великого. Это первый, настоящий образец торжества креста над дьяволом и христианства над язычеством. На Афоне, как видно из этого, чрез полторы тысячи лет, сохранились и были свежи предания о первых простых символах христианства, и только в XVII веке они уступили влиянию затейливого романтизма. С этого времени дракон совершенно исчезает в подножии креста: его место занимает другой символ, который делается господствующим, необходимым символом на каждом кресте – это так называемая Адамова голова; но мы решительно не понимаем значения головы Адамовой в подножии креста, несмотря на подписи, часто придающие это значение в подножии древних XVII века крестов лежащему черепу и на все объяснения наших старообрядцев, заимствованные из апокрифической литературы, из древних Палей, в которых рассказывается известный сон Адама в раю, обагренного кровью Спасителя. Не принимаем этого черепа за Адамову голову, а считаем его просто символом смерти, который без сомнения и имели в виду художники на первых памятниках этого рода. Крест такой же символ спасения от смерти, как и от дьявола. Определение черепа под крестом Адамовой головой противно не только первоначальной идее символа спасения, но и всякому смыслу христианской археологии. В такой мере противоположные значения не возможно присваивать символу, который занимает на церковном памятнике место, принадлежавшее его ближайшему предшественнику; наконец, символ, переходя от одного понятия к другому и изменяя даже притом формы представления, на священных памятниках не может же дойти без всякого основания до совершенного изменения своего основного значения. Крест с Адамовой головой в подножии утратил бы всякое значение креста – как символа победы и символа спасения, и получил бы совершенно обратное значение. В самом деле, какое значение могла иметь голова спасенного Адама, попираемая крестом, символом спасения? Ясно, что позднейший символ смерти, заменив, под влиянием смягчения понятий, древнейший символ дьявола, под тем же влиянием получил и совершенно чуждое натуре своей толкание головы Адамовой. Все это осязательно ясно особенно в истории тельных, носимых на груди образков, которые в древнейший символический период христианского искусства часто носят черты, указывающие на символ ветхозаветного змия, столь тщательно избегаемые в тельниках трех последних столетий.

Ознакомившись с характером напрестольных афонских крестов, резных по дереву и в оправе, перейдем от них к современным им крестам благословящим той же работы. Понятно, что последние должны иметь с первыми много общего. Не имея нужды в поддоне, они удерживают стоян в виде рукояти; сканные украшения на них почти все те же, только в благословящих крестах они глаже, округлены, и фигуры дракона под крестом на них не видать. Чем же здесь он заменяется и как выражается идея торжества над смертью? В некоторых благословящих крестах Афона, современных вышеописанным, и также в резных по дереву, но только без оправы, с видимым преобладанием резьбы, по недостатку для оклада средств или с другой какой-либо целью художника, встречается резное украшение, которое поражает своим сходством с фигурой дракона. Внизу креста, от боковых стенок нижнего конца отделяются в обе стороны, в толщину боковой стенки и как бы сделанные из того же куска дерева два отрога, из которых каждый изгибается в две дуги; с боковых стенок снабжены они небольшими побегами или ответвлениями: возникая широким концом внизу, они по мере удаления вверх по изгибу слегка утоняются и оканчиваются узкою шейкою, подпирающею боковые концы креста, и разветвлением верхнего конца, напоминающим раскрытую пасть дракона, точно так же, как другими разветвлениями этого орнамента представляют как бы крылья и ноги дракона. С лицевой и оборотной стороны этого драконообразного орнамента, по сторонам правильной кривой линии, в кружках, образующихся из ее разветвления, помещены поясные изображения святых. С первого взгляда покажется несколько странным появление изображений святых на украшении, заменившем собою дракона и ясно припоминающем этот старый символ; но неудобство это легко устраняется, если мы, с одной стороны, припомним, что и на шее дракона в напрестольных крестах помещались предстоящие, с другой, если узнаем, какие святые изображены по сторонам драконообразного орнамента – святые, имеющие к этому символу самое близкое отношение, святые ветхозаветные, преимущественно пророки и праотцы; наконец, если мы сообразим, что драконообразный орнамент все-таки орнамент, а не прямой, первоначальный символ; идея дракона в нем уже сильно ослаблена орнаментикой, которая, в свою очередь, была вызвана, быть может, особым назначением крестов благословящих. Тогда как напрестольные кресты, стоя для мирян в недоступном месте, открыты были только их созерцанию, кресты благословящие были в постоянном их чествовании, лобызании. Драконообразный орнамент с святыми изображениями был на последних, конечно, приличнее своего первообраза. Существенная разница между двумя изображениями того же символа, кроме уже замеченного нами, состоит в том, что в изображении дракона преобладает характер животного царства, в изображении орнамента – растительного. Последним признаком драконообразный орнамент под благословящим крестом сближается с орнаментом разветвления нижнего конца креста в древнейших памятниках византийской архитектурной орнаментики. Драконообразный орнамент занимает средину между последним архитектурным орнаментом в кресте и драконом и служит весьма удобным переходом от одного к другому. На памятниках древневизантийского зодчества, особливо внутри церквей, на мраморных щитах алтарной преграды, четырехконечной, а иногда и шестиконечный крест изображается снизу разветвляющимся. Два отрога по обе стороны креста идут совершенно подобно отрогам драконообразного орнамента, по той же кривой линии: вся разница между теми и другими состоит в том, что в архитектурном орнаменте, на верхних концах двух полуколец, составляющих кривую линию, отделяющиеся побеги исполнены большей растительной силы, они вполне походят обыкновенно на листы аканта; кроме того, разветвление на две стороны креста образует здесь как бы его корень, от которого отделились две ветви; оно составляет, таким образом, прямое продолжение развития боковых стенок нижнего конца креста. Только немногие исключения составляют те кресты, в которых отроги идут не прямо от нижнего конца, а отдельно, от нижней его части.

Несмотря, однако ж, на это, различие между теми и другими крестами слишком существенно, для того чтобы мы предположили в изображениях их отрогов одну и ту же идею символа. Для нас в этом отроге важно уже и то, что те и другие украшения имеют между собой довольно значительное наружное сходство. Для нас важно, что кресты позднейшей эпохи при надобностях пользовались готовою формой глубокой древности, что на Афоне в XVIIстолетии еще жили предания в искусстве первых веков христианства.

Известно, что в русской археологической литературе, равно как и в геральдической, полумесяц под крестом, встречающийся постоянно на куполах церквей, объясняется обыкновенно и непосредственно символом торжества православия над магометанством. Самое распространенное в этом случае мнение гласит, что полумесяц под крестом помещен в России после монгольского периода; весьма немногие допускают, что он занимал то же место на древнейших памятниках византийского зодчества и что в самой России находился под крестом на церкви монголов, которые в свою очередь тогда еще не были мусульманами и потому не имели с полумесяцем ничего общего; последние придают этому символу более обширное значение, говорят, он должен означать торжество христианства над язычеством. Откуда же в самом деле попал этот священный магометанский символ под крест и что общего в этом сопоставлении символов различных верований? Уже прямо, выходя от основного значения священного в искусстве символа – как выражение идеи, не имеющей по техническим недостаткам искусства более яркого образа, или идеи, скрытой с какой-нибудь определенной, пожалуй, политической целью, – мы, разумеется, не имеем права отнести к полумесяцу ни того, ни иного значения. С одной стороны – он явился уже в слишком развитую эпоху христианского искусства, в которую уже не было никакой нужды в символе победы христианства над язычеством, с другой же стороны – в слишком раннюю, когда еще не мог заявить торжества христианства над магометанством. Первые века христианства, сколько нам известно, решительно не прибегали к этому символу под крестом; по крайней мере, мы не имеем никаких на то указаний в изданных памятниках. Между тем из изучения христианской древности мы вынесли твердое убеждение, что христианское искусство развивалось исключительно под влиянием суммы данных этого периода, что все последующее развитие обусловливалось именно теми данными, которые были определены первыми четырьмя веками; другого рода вопрос, какие народы и каким образом приняли и усвоили себе эти данные. Мы даже не знаем, как на Востоке, в Афонских монастырях, в памятниках XVII столетия проявились с первых веков искусства христианского, как символ победы над древним змием ожил в образе дракона. Быть может, даже, что художники поступали бессознательно, следуя в этом случае законам развития: так, вероятно, афонские мастера, изображавшие дракона на кресте, быть может, даже вовсе не знали, что они решали задачу, заданную им еще в первые века христианства, что искусство следует общим законам развития и не отклоняется на этом пути в другую сторону, то оно непременно и должно развивать только заготовленные ему данные предшествующими веками.

Все сказанное нами относится преимущественно к искусству церковному, в котором символ вообще играет первую роль. Если при последовательном развитии такого искусства не может быть резких скачков вообще, то в изображениях символа они тем менее терпимы. Появление их вынуждается только необходимостью, и, раз усвоенные, они долго живут в подражаниях, пока доживет до своего термина сама идея, вызвавшая их на свет. Слишком полторы тысячи лет жил символ спасения, побеждающий змея. Кроме значения победы и спасения, крест видоизменен преданием внизу его других принадлежностей, – например, чрез прибавление полукружия под крестом. Явился якорь, символ надежды на спасение; чрез прибавление греческой буквы – символ вечности. Но, как видно, ни один из символов подножия креста не имеет ни малейшего отношения к полумесяцу и тем значениям, которые придают ему под крестом. Мы по необходимости еще раз останавливаем внимание на том же драконе, который находился под крестом с глубокой древности до XVII столетия, и посмотрим, не мог ли он служить источником, первообразом полумесяцу. Ясно, что вопрос этот должен быть решен со стороны значения символической стороны его изображения. Сходство понятий и формы того и другого символа слишком ясны для того, чтобы о них много не распространяться. Злой дух, язычество или магометанство – равно враждебны христианству, и победа над каждым из них прилична понятию креста, но преимущественно победа над первым; рога полумесяца также удобно выходят из рисунка двух змиеобразных драконов и драконообразных орнаментов, но преимущественно последних.

Удерживая за полумесяцем под крестом общепринятое значение побежденного поганства, даем ему еще больший простор, когда допускаем последнее происхождение, и крест с полумесяцем остается победителем дьявола. Легко может быть, даже весьма достоверно, что на первых памятниках он имел это общее значение, что только в очень недавний период начали ограничивать понятие, суживая его в противность духу христианства, торжествующего общую победу над злом, а не над исламом. Другого происхождения полумесяца под крестом, при настоящих свойствах науки мы допустить не можем: потому что объяснение его происхождения непосредственно из вышеупомянутой формы разветвления нижнего конца в орнаментном кресте предположить трудно, еще труднее допустить непосредственное его перенесение из герба древней Византии. Такие выводы противоречат существу дела. Ветви аканта в орнаментном кресте имеют совершенно другое значение; и если бы полумесяц под крестом пришел в Россию из Византии с одним значением только герба города, то он не усвоился бы так в наших памятниках, наконец, помещение герба города несообразно со значение такого священного символа, как крест; едва ли с этой целью могли поместить его греки. Если греки передали нам под крестом полумесяц в период принятия Россиею христианства, то должен был иметь предполагаемое нами выше значение; в позднейший период подпавшие под турецкое иго греки не могли нам передать его; потому что – с значением победы над Магометом – к их положению относительно турок вовсе не приличествовал этот символ. С какой стороны ни взглянешь на этот вопрос о значении полумесяца, везде видно, что значение его – дракон, и что победа креста над магометанством есть чистейшая выдумка позднейших редакций.

В самом деле, еще в XVIстолетии ничего не знают об этом в России. Как ни сбивчивы были часто понятия тогдашних писателей о современной им символике, они все-таки для нас дороги, потому что свидетельствуют о характере эпохи и ее воззрениях на памятники. Степень их верности возрастет по мере отношения этих лиц к памятникам и к современности. В России в XVIвеке жил знаменитый Максим Грек, который по своей глубокой учености отзывался на все современные вопросы. Не могло укрыться от его проницательного взгляда и значение полумесяца под крестом. Объясняя его подобием, буквы греческого алфавита, он придает полумесяцу значение высоты и сближает это понятие с высотою Господней. Для нас очень важно одно только обстоятельство при этом объяснении: это то, что его заявляет грек Афонской обители. Нет сомнения, что он при своем объяснении имел в виду именно афонские благословляющие кресты, с драконообразным орнаментом, которые ближе всего подходят под форму греческой буквы. Но для точных археологических выводов весьма недостаточно одной учености, не достаточно одно, даже глубокое познание богословия: нужно быть специалистом археологом. Не знаем, вывез ли с собой Максим Грек с Афона объяснение, слышал ли он от кого-нибудь там, было ли оно распространено в тамошних преданиях, или оно принадлежит изобретению его отвлеченной мудрости. Мы скорее допустим последнее и на этот раз не согласимся с ним, потому что этому объяснению противоречит, как мы уже видели, самый прямой археологический вывод. Странно допускать высоту внизу, при самых крайних отвлеченных натяжках диалектики и схоластики.

Заключая этим обозрение любопытных афонских крестов Севастьяновского собрания, мы припомним, что хотя они и навели нас на эти выводы, и навели преимущественно потому, что их здесь довольно для сравнительного изучения, но все-таки последнего слова в нашем предположении относительно происхождения полумесяца под крестом мы, по совести, сказать еще не можем, хотя и отвергаем непосредственно все старые по этому вопросу теории. Как ни много здесь собрано однообразных крестов, все-таки есть еще, без сомнения, они и в других местах: для окончательных выводов надо еще отыскать довольно образцов, которые бы показали нам постепенность в переходе рисунка этих символов.

Г.Д. Филимонов. «Похвала кресту» по византийским камеям в Париже и в Москве47

Во время пребывания моего в 1867 году в Париже, посвященное преимущественно изучению местных археологических собраний, я с особым удовольствием посещал малознакомое публике, но драгоценное по разнообразию состава собрание антиков и медалей при Национальной библиотеке.

В этом небольшом по объему собрании, но вмещающем в себя первоклассные знаменитости по части античных камней и терракот, ассирийских цилиндров, персидских чаш, галло-римских и меровингских украшений и проч., заслуживают внимания византийские камеи, и в числе их камея, выпукло резанная на трехпластном сардониксе с изображением «Похвалы кресту». Так позволяем себе определить сюжет, представляющий водруженный четвероконечный крест, с небольшой относительно поперечиной и диском на самом верху, среди которого представлена голова Спасителя, с круглой окладистой бородой, окруженная крестообразным сиянием. Некоторые видят в этом сюжете древний образ Распятия Христова. Но крест водружен среди рая, на что очевидно указывают четыре райские реки, изображенные в виде отрогов, соединенных узкими концами над изображением круга, над которым возвышается тот крест, по сторонам которого стоят, кроме того, два архангела с жезлами в одних руках, выражающие знак благоговения по византийскому этикету, другими руками или поддерживающие ими крест, это не вполне ясно.

С большим трудом удалось нам добыть с этой камеи фотокопию, которая и была нами препровождена при письме из Парижа на имя секретаря Общества Древнерусского искусства, профессора и академика Ф.И. Буслаева, а затем, по возвращении нашем из-за границы с этой же копии исполнен был прилагаемый рисунок.

Описание этой камеи помещено в каталоге собрания, составленном в 1858 году известным французским ученым г-м Шабулье (с. 46).

261. Deux archanges tenant des scepters et soutenant une grande croix surmontée d’un buste du Christ nimbe. Sardonix àScH 52 mill.L. 37 mill.

В этом описании, излагающем число пластов сардоникса, размер камеи и сюжет на основании тогда известных данных, опущены весьма знаменательные райские реки. Так как мало еще было обнародовано соответствующих сюжету памятников, то трудно было ученому автору решить вопрос о времени происхождения этой камеи. Но судя по тому, что эта последняя помещена в описании прежде камей, отнесенных тем же автором к Vвеку, надо полагать что и она относится им ко времени не позже этого периода.

Открытые в последнее время в России памятники соответствующего сюжета, тщательно обследованные здешними учеными и знаменитым для России в Риме, могут, по-видимому, дать более точные данные для определения времени, когда именно исполнена парижская камея и вообще исполнялся этот род изображений. Таковы: известное серебряное Сиротинское блюдце (теперь в собрании графа Строганова) с чеканным внутри изображением такого же креста на шаре, хотя и без диска с главой Христа в навершии креста, но зато с такими же райскими реками внизу его и с двумя архангелами по сторонам, подробно исследованное Ф.И. Буслаевым в сообщении, сделанном им на заседании Общества Древнерусского искусства, затем в статье, помещенной в Современной Летописи или в Воскресном прибавлении к Московским Ведомостям. Там же помещена была и наша заметка по поводу поступления в Московский Публичный Музей фотографической копии с этого блюдца, клонившаяся к определенному времени памятника, которому назначили мы период от Vдо VII столетий. Наконец, где Росси в своем Bulletinoокончательно подтвердил наше предположение, издав притом самый рисунок с этого блюдца.

Но все представленные доселе соображения о времени происхождения рассматриваемого нами сюжета Похвалы кресту не имели достаточно твердого основания, потому что не было известно ни одного памятника с надписью определенной эпохи, который мог бы служить, так сказать, отправной точкой для определения других памятников соответствующего сюжета. Соображения ограничивались оценкой общих признаков христианской иконографии, характером стиля и некоторыми частными подробностями.

Случайно в июне 1869 года удалось открыть нам в ризнице Московского Успенского собора на золотом с камеями потире, устроенном и приложенном в собор императрицей Екатериной Великой, византийскую камею с тем же самым изображением креста между двумя архангелами, а вверху крест с диском, на котором изображена глава Спасителя. Камея не только по общим признакам, но и по вырезанной на ней надписи относится к VIIвеку. Известие об этой находке напечатано было в Московских Ведомостях 1869 г. № 45 под заголовком «Важное археологическое открытие».

Вот что говорили мы в то время об этой камее в упомянутой заметке.