Раздел 2. Современные исследования

К.А. Щедрина. «Крест императора Константина Великого» (К вопросу иконографии)

«Крест императора Константина» – наиболее употребительное название для нескольких иконографических типов изображения креста и целого ряда конкретных исторических памятников.

До сих пор, по мнению исследователей, не было предпринято попытки полного описания или систематизации, выделения характерных черт или признаков «креста Константина» на основании литературных источников и исторических преданий.

Изучение иконографии креста в христианском искусстве обычно ограничивается разделением типов креста на основе изобразительных различий: количество концов, их форма и т. п.48 Исследователи сохранившихся памятников чаще всего обращаются к истории святыни, или к традиционному стилистическому и иконографическому анализу49.

А. Н. Грабар на основании изучения византийской нумизматики указал на два типа «креста Константина» – «лабарум» – знамя, укрепленное на поперечине, прикрепленной к копью, увенчанному «хрисмой», монограммой имени Христа, и так называемый «вотивный крест Константина» – утвержденный на ступенчатом основании четырехконечный крест с тремя поперечными перекладинами на концах, завершенными металлическими шарами-яблоками50.

Г.В. Вилинбахов показал, что в западноевропейской геральдике с «крестом Константина» связывался определенный тип – четырехконечный крест с расширяющимися концами, вписанный в круг51.

И все же немногие попытки рассмотреть «крест Константина» как иконографическое или культурное явление в контексте его почитания в том или ином регионе христианского мира52, каждый раз задают и оставляют без ответа вопрос о том, что же собственно такое «крест Константина».

Изучение письменных свидетельств позволяет говорить о том, что свести представление о «кресте Константина» к одному иконографическому типу или историческому памятнику невозможно. Во-первых, древние авторы описывают несколько крестов, созданных императором Константином Великим, разной формы и назначения; во-вторых, в средневековом христианском мире было известно несколько памятников, связанных с именем Константина, а также ряд копий и подражаний, имевших ту или иную степень сходства с предполагаемым оригиналом. Поэтому на основании доступного фактического материала можно выделить несколько изобразительных черт, использование которых позволяет считать определенное произведение аллюзией на видение императора Константина.

Епископ Евсевий Кесарийский, биограф Константина Великого, описывает два видения, в которых императору было явлено знамение креста – дневное и ночное. Во время первого император «своими очами видел составившееся из света и лежащее на солнце знамение креста с надписью «сим побеждай!» (εν τουτω νικα)53. Той же ночью «во сне явился ему Христос Божий с виденным на небе знамением и повелел, сделав знамя, подобное этому, виденному на небе, употребить его для защиты от нападения врагов»54.

Согласно описанному Евсевием видению, явленный крест был сияющим, вписанным в круг или с концами, выходящими за его пределы (знамение, лежащее на солнце), по второму видению нижний конец креста мог быть длиннее прочих.

Далее описывается изготовление лабарума, военного знамени, по образу видения. «На длинном, покрытом золотом копье была поперечная рея, образовавшая с копьем знак креста. Сверху на конце копья неподвижно лежал венок из драгоценных камней и золота, а на нем символ спасительного наименования: две буквы показывали имя Христа, обозначавшееся первыми чертами, из середины которых выходило Р(…)потом на поперечной рее, прибитой к копью, висел тонкий белый плат – царская ткань, покрытая драгоценными камнями и искрившаяся лучами света. Часто вышитый золотом, этот плат казался зрителям невыразимо красивым, вися на рее, он имел одинаковую ширину и длину. На прямом копье, нижний конец которого был весьма длинен, под знаком креста, при самой верхней части описанной ткани, висело сделанное из золота грудное изображение василевса и его детей. Этим-то спасительным знамением как оборонительным оружием всегда пользовался василевс для преодоления противной и враждебной силы, и приказал во всех войсках носить подобное ему»55.

Рис. 1. Прорись креста из церкви св. Софии Константинопольской. 537 год

Рис. 2. Монета императрицы Пульхерии. 422 год

Крест, сделанный из копья, описывается в «Жизни Константина» еще дважды: в руке статуи императора в центре Рима56 и, возможно, на изображении на стене дворца василевса, попирающего змея57.

Наконечник копья в навершии креста – редкая, но все же встречающаяся в определенном типе памятников иконографическая черта. Прежде всего, это кресты, выложенные в толще кладки стен новгородских церквей58, а также вмурованные в стены каменные кресты59. Сюда же можно отнести и несколько поклонных каменных крестов (Тутаевский крест, крест дьяка Бородатого 1458 года из ЯРМЗ). В контексте иконографии знамени Константина можно рассмотреть деталь, известную по уникальным грузинским предалтарным крестам – навершие в виде шлема или конуса, украшенного изображением деисуса60.

Лабарум-копье Константина Великого получил в подарок от папы Льва IIIпосле коронации император Карл Великий61. У этого копья сложилась интересная судьба. Угерманских императоров-Оттонов оно участвовало в военных походах с именем копья св. Маврикия. Позже оно вошло в коронациональные сокровища Священной Римской империи и почиталось как копье св. Лонгина62.

Интересный пример совмещения реликвии св. копья и украшенного драгоценными камнями креста упоминает А. Фролов: «Св. Копье, которое Людовик IX привез в Париж, было вставлено в украшенный драгоценными камнями крест»63.

Евсевий упоминает еще об одном изображении креста, сделанном Константином Великим: «В превосходнейшей из всех храмин царских чертогов, в вызолоченном углублении потолка на самой середине его, он приказал утвердить великолепную картину с изображением символа спасительных страданий, которое составлено было из различных драгоценных камней, богато оправленных в золото. Этот символ боголюбивому василевсу казался хранителем его царства»64.

Крест, составленный из драгоценных камней, так называемый cruxgemmata (σταυροζδιαλυθος), получил широкое распространение в искусстве христианского мира. А. Фролов связывал его появление прежде всего с украшенным камнями лабарумом и упомянутым изображением в конхе парадной залы (хрисотриклиния) Константинова дворца65 и соотносил, как и другие исследователи, с апокалиптической и райской символикой драгоценных камней Нового Иерусалима (Апок. 21, 18–20, 23–25). В изображениях Христа с драгоценным крестом в руке обычно видят указание на Его царское достоинство66.

На наш взгляд, необходимо подчеркнуть, что изображение cruxgemmata, восходящее к дворцовой мозаике Константина Великого, повторяет конкретное видение императора, который увидел на небе, а затем во сне сверкающий драгоценный крест. Кажется, к тому же видению можно отнести и появление украшенного камнями нимба Спасителя, например, в мозаиках Равенны (илл. 1). Лик Христа здесь изображен как бы на фоне гемматического равноконечного креста в круге – «Христос Божий с виденным на небе знамением». К видению Константина можно условно отнести и сюжет, определяемый как «Похвала кресту» – ангелы, поклоняющиеся кресту, в навершии которого изображения лика Христа с крестчатым нимбом или на фоне сияющего круга67.

Церковное предание уточняет детали видения Константина, что позволяет объяснить назначение драгоценных камней в триумфальном кресте. «Житие святых Константина и Елены», содержащееся в составе «Летописца Еллинского и Римского» (XV век), так повествует о явлении креста: «Живущу бо ему (Константину) на некоем поле с вои, молебно молящуся и труждающуся, Божие же знамение некако явися ему от полудневнем часе, и луч пущание бе от него паче солнца, блещася на воздусе на крестный образ, предзнаменовася писанми римскими воображен звездами, и глас бысть с небесе, глаголя: «Костянтине, сим побеждаи!»68

Древнее предание, отраженное в древнерусском тексте жития, говорит о видении креста, составленного из звезд, «воображенного звездами». Богослужебные тексты указывают, что крест на небе явился «светосиянен звездами» (Служба на Воздвижение, Стихира на стиховне).

Золото и драгоценные камни императорского заказа должны были указывать на конкретные детали видения – солнечное сияние и звезды. Драгоценный cruxgemmataв последующие века будет неотъемлемой частью императорских пожалований. Самый известный из несохранившихся до нашего времени – огромный, по всей видимости, в меру креста Христова, голгофский крест, установленный в храме Воскресения Христова в Иерусалиме на месте Страданий Спасителя по повелению императора Феодосия II.По мнению некоторых исследователей, крест Феодосия содержал в себе частицу Св. Древа Креста, то есть был не только вотивным, но и реликварным69.

Древнейший из существующих ныне – крест, вложенный императором Юстинианом и его женой Софией в собор св. Петра в Риме (565–578), относится к типу выносных крестов – четырехконечных с расширяющимися концами, высотой более метра, на длинном древке для несения в процессиях.

Наибольшее число подобных памятников, известных от Афона до Новгорода датируется X–XIII веками. Еще А. П. Смирнов, посвятивший изучению выносных византийских крестов небольшое сообщение, замечал, что все они являются копиями или вариациями одного оригинала, которым, возможно, был хранившийся в константинопольской дворцовой церкви св. Стефана «большой драгоценный крест Константина, который предносился во время праздничных выходов василевса, как о том повествует Константин Порфирородный в своих Deceremoniis»70.

Возможно, в некоторой связи с дворцовым выносным крестом Константина был создан и крест императоров Священной Римской империи (IX–XI века), хранящий частицу Св. Древа и украшенный, подобно византийским выносным крестам, драгоценными камнями71. Его форма – с поперечными перекладинами на концах, повторенная на знаменах Священной Римской империи и Тевтонского ордена) близка изображениям на византийских монетах.

Помимо известного по описаниям еще IV века процессионального дворцового «креста Константина»72, византийские авторы упоминают еще и стационарный крест, установленный, по преданию императором Константином в Константинополе (рис. 1). Церковное предание сообщает о трех крестах в Риме и Константинополе по числу видений Константина73. «Сотвори христолюбивый царь Костянтин трие кресты великы по числу показанных ему на бранех: первое в Риме, егда Максентия потопи, второе в Византии, егда Византию взя, третие, егда мост созда на Дунайстей реце, егда скуфы покори. По образу три видения устрои, честныа три кресты от чистыа меди и нарече святаа их имена сице: «Исус Христос побеждает», еже нарицаемый «Исус», златым слитием устроив и постави на восток на комаре, идеже и ныне есть торг, теплое являа всем благочестиа своего, яко силою его еллиньскаа шатаниа низложи. Нарицаемаго же Христос всечестнаго божественнаго креста постави верху червленаго столпа римьскаго на Братолюбнем, идеже есть до днешняго дни, на том же месте утвержден. А другий животворящий и чудоточный божественный крест, нареченный «Победа», Ираклием же верным христолюбивым царем, «Аникит» наричаемый всеми верными христоименитыми»74.

Не входя в рассмотрение вопроса о реальных исторических достопримечательностях и их происхождении, известных в средневековом Риме и Константинополе и связываемых с именем императора Константина, отметим лишь, что в приведенном свидетельстве указывается на множественность созданных императором крестов, их большие размеры и материал (медь, золото).

Драгоценные камни-"звезды» или их имитация с помощью орнамента рельефной чеканки и литья украшали и исторические вотивные кресты Константина (по крайней мере, один из них). Подтверждает это и рассказ «Летописца» о чуде от «животворящего креста Господня, нарицаемого Аникит». «Глаголет бос я от многых, якоже слышахом о сем честнем кресте, яко се ангел Господеньпозде в нощи трижды летом яко блистанием молнииным светом с небесе сходя, звездами явлением месяца маиа в 7 в честное и святое его верных святитель на небо воздвижением месяца септембрия в 14, и святаго светлаго поста Христа Бога нашего на поклонение в преполовение поста. В тыи три честнаго креста Христова и святаго Аникита обходя, и кадя, и гласом сладким, тонкым клепанием, окрест того клепля»75.

В приведенном рассказе о чудесном явлении и поклонении кресту ангела, его схождение с неба «яко блистанием молнииным светом» перекликается со «звездным» видением императору Константину 7 мая, что позволяет говорить о корреляции образов звездосоставного креста и небесных ангельских сил (рис. 2).

Известно, что в античном и позднеримском мире был распространен культ героев-эпонимов, или богов-звезд. Достаточно вспомнить современные названия планет солнечной системы. Представления о богах-покровителях как о небесном воинстве императора были широко распространены в римском военном императорском культе76. С образом звезд связывалось небесное ангельское воинство и в иудейских ветхозаветных представлениях. Не чужды они и христианскому сознанию77.

В связи с предложенными рассуждениями о семантической параллели образов звезд и ангелов – небесных воинов, можно объяснить удивительное несоответствие между описаниями видения Константина Великого у Евсевия и произведением римлянина Назария – панегирик на победу Константина при Мульвийском мосте. Назарий говорит о том, что императору явилось небесное воинство, вооруженные всадники, готовые вместе с его войском вступить в битву. И. Ю. Шабага, анализируя видения, приходит к выводу, что противоречие в описаниях объясняется ориентацией на различную аудиторию. В случае панегиристом Назарием, который сам, по всей видимости, был христианином, описание видения было сделано на понятном для сенаторов-язычников образном языке78.

Согласившись с мнением автора о том, что различное истолкование видения императора Константина было следствием политической мудрости и изменчивости политической и религиозной ситуации в империи, отметим, что, несмотря на внешнее различие описания сияющего звездосоставного креста и небесного воинства, эти образы внутренне непротиворечивы, но отражают единое явление духовного мира.

Христианские монахи, претендовавшие на наследие Византийской империи, желали получить «крест Константина» как залог помощи небесного воинства в ратных делах. Возможно, константинопольский крест из часовни св. Стефана содержал частицу Св. Древа. Во всяком случае, помещение реликвии в кресте не противоречило представлениям о легендарном «кресте Константина». В 1190 году болгарский царь Иван IАсень в битве с византийским императором Исааком IIАнгелом «среди прочей добычи захватил большой патриарший крест, который, по словам Георгия Акрополита, «был сделан из чистого золота и имел в середине частицу Св. Древа, что было использовано при распятии Господа нашего Иисуса Христа, и частицы честных мощей святых, млеко Св. Девы и часть Ее пояса»79. Другой византийский автор XIIIвека Феодор добавлял: «Ходили слухи, что [этот крест] был сделан первым христианским императором, равноапостольным Константином, и что он, как и все благочестивые императоры по нем, пользовался им как знамением против своих врагов»80.

По мнению Д. И. Полывянного, «превращение» трофейной патриаршей реликвии в «Константинов крест» было обусловлено несомненным влиянием болгарской культурной модели, частью которой (…) была Константинова легенда»81. «Константинов крест» изображался на монетах государей из династии Асеней во второй половине XIIIвека, пока не был возвращен в Константинополь в ходе очередного болгаро-византийского конфликта в конце 1270-х годов82.

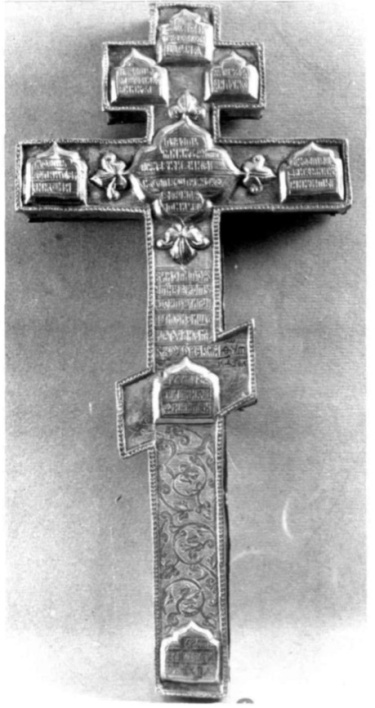

Реликвия, известная под названием «крест Константинов» появилась в XVIIвеке и на Руси. Речь идет о Ватопедской святыне, присланной в 1655 году царю Алексею Михайловичу с Афона на время для поклонения и удержанной им вместе с главой св. Иоанна Златоуста из того же монастыря. С начала 30-х годов XVIIвека между Ватопедом и русскими царями велась переписка о получении креста.

Царь Михаил Федорович в грамоте константинопольскому патриарху описывает крест со слов ватопедского игумена Игнатия как «крест Животворящего Древа, на нем же распят был Господь наш Иисус Христос, с которым ходили благочестивые греческие цария на недругов своих, царь Константин и иные древние цари»83.

Через двадцать лет царь Алексей Михайлович со слов другого афонского игумена Дамаскина, приехавшего за милостыней в 1652 году, описывает святыню как «животворящий крест Господень, положение благочестивого царя Феодосия, которой крест сделал благочестивый царь Константин с того образа, каков ему крест Христов явился на небеси о победе на нечестиваго царя Максентия»84.

О форме и внешнем виде присланной святыни не известно ничего, однако, по всей видимости, это был не выносной крест, а небольшая ставротека-реликварий85, которая могла быть частью – серединой другого креста, тем более что «крест Константина» был известен в Ватопеде и после его присылки в Россию.

Н. П. Кондаков в отчете о поездке по монастырям Афона, описывая хранящуюся в Ватопеде святыню, отмечал: «Крест Константина не представляет древнего памятника. Возможно, что современный крест заступает место исчезнувшей древности и относившейся, быть может, ко временам Константина, хотя не Великого, но Багрянородного. Современный крест шестиконечный, спереди обит бархатом и серебряными бляхами (…)по концам рукавов укреплены круглые бляхи сизображениям евангелистов и архангелов, наведенными финифтью XVII века (…). Вышина креста 1,5 метра»86.

Описанная Кондаковым афонская святыня – традиционный выносной запрестольный крест, украшенный серебряными «звездами», мог быть изготовлен после того, как насельники Ватопеда убедились в нежелании русского правительства возвращать святыни, которые, как считал Алексей Михайлович, принадлежали ему по царскому праву87.

Вряд ли возможно установить, является ли ватопедский крест копией с утраченного русского «креста Константина», или речь идет о двух разных святынях, однако приведенный материал позволяет говорить о том, что в XVII веке, так же как и во времена болгарских Асеней, в представления о «кресте Константина» входили две составляющие – он мог украшаться камнями (металлическими бляхами-звездами) и содержать частицу Св. Древа.

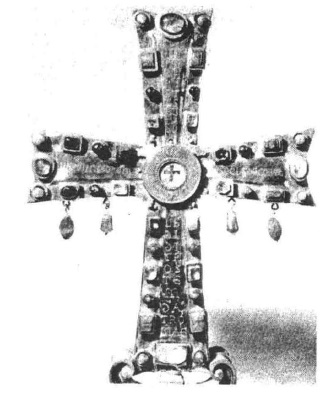

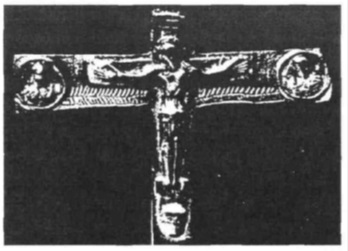

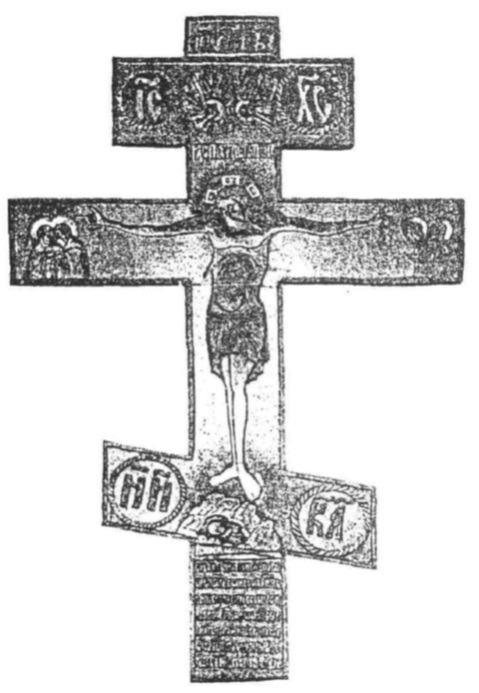

По нашему мнению, в связь с привозом на Русь в 1655 году «креста Константина» можно поставить и изготовление одного русского креста-реликвария. Кийский крест (илл. 2) был создан для строящегося по замыслу патриарха Никона и царя Алексея Михайловича Кийского Крестного монастыря (или Ставрос как нызывал его патриарх Никон) на Белом море88.

Огромный, в меру креста Христова, он содержит в перекрестии частицу Св. Древа в ковчеге, более трехсот частиц св. мощей и камней из святых мест Палестины, получивших обрамление в форме восьмиконечных звезд. Дробницы с изображениями святых, чьи мощи находятся в кресте были сгруппированы в виде геометрического орнамента, подобно драгоценным камням описанных выше выносных крестов X–XIII веков.

Патриарх Никон в грамоте об устроении монастыря на о. Кий прямо связывает создание обители с легендарным деянием императора Константина Великого, сооружением обители на Афоне. «В воспоминание же тричисленыя Честнаго Креста победы великий царь Константин возгради в своей державе монастырь во имя давшего ему на враги победу Честнаго и Животворящего Креста Господня, и именова его Ставрос, еже есть Крест, иже и доныне во святей Афонстей горе силою Распятаго стоит неврежден»89.

Упоминает патриарх Никон и о «кресте Константина», появление которого он относит, однако не к лету 1655 года, а ко временам князя Владимира: «От оных же убо триех честных крестов, их же великий царь Константин сотвори, един принесен есть в Россию при великом князе Владимире иже есть и доныне в царствующем великом граде Москве, егоже божественною и пресвятою силою той царствующий преименитый град Москва, со всеми прилежающими ему странами, блюдом есть и покрываем. егоже животворящим и всесильным действием прежде бывшии православнии велиции князи и цари Российстии светлое одоление и победы над враги своими поставляху, и окрестныя иноверныя страны под богохранимую Российского царствия державу удобь покаряху. Такожде убо и благочестивый христолюбивый великий государь наш царь и великий князь Алексий Михайлович всея великия и малыя и белыя России самодержец, и многих государств государь и обладатель, исполняя Господа нашего Иисуса Христа бывшее к великому царю Константину в видении о честном Кресте, еже носити его пред полками на победу врагов, повеление, и во всем оному первому христианскому Константину царю ревнуяй, оный един от триех Честный Животворящий Крест Господень, благочестиваго своего воинства предполки ностити повеле, и силою распеншагося на Кресте Иисуса Христа истиннаго Бога нашего, врагов Его побеждает, якоже и всеми видимо есть»90.

О помощи Кийского креста в ратном деле сообщает Иван Шушерин, клирик и биограф патриарха Никона. Описывая освящение и проводы креста-реликвария в монастырь на Кий-остров 1/14 августа 1656 года (в этот день Церковь празднует Происхождение Честных Древ Животворящего Креста), автор сообщает: «В той же день великому государю поручи господь Бог взяти город немецкий Динаборк, иже наречен бысть царевича Димитрия, зане в той день, в оньже царевич Димитрий празднуется, той град взят бысть»91.

В рассказе Ивана Шушерина присутствует историческая неточность. Динабург, действительно взятый 1/14 августа, был назван в честь первых русских святых князей Борисоглебом, а название Дмитров получил другой ливонский город Кукейнос (совр. Кокнесе), покоренный несколькими днями позже. Об этом сообщает в своем письме к близким сам царь Алексей Михайлович, связывая наречение города с видением ему св. князей Бориса и Глеба(вспомним подобное видение Александру Невскому перед Невской битвой и Дмитрию Донскому перед Куликовской) и приказанием прославить святого сродника: «Да по явлению мне страстотерпец Бориса и Глеба, повелевающу мне праздновати новому страдальцу царевичу Димитрию и церковь во имя его; и я потому и праздновал под тот день, как приступали, и церковь во имя его поставя, и освятися августа в 17 день(…)И отселе нарекли сему граду имя царевичев Дмитров град»92.

Очевидно, что Алексею Михайловичу было известно о назначенном на 1 августа перенесении Кийского креста, и возможно, что приступ Динабурга он намеренно связал с этим днем, рассчитывая на помощь прославлявшейся в тот день в Москве новосозданной святыни.

Кийский крест, украшенный мощами-"звездами», был создан по образу видения царя Константина. Святые, чьи мощи были вложены в крест, составляющие небесное воинство православных царей, нередко называются в православной гимнографии и агиографии «звездами», указывающими верным путь ко спасению.

Расположение мощей подобно драгоценным камням на выносных крестах подчеркивало роль святых, особенно воинов-мучеников, в качестве небесных помощников наследникам Константина Великого, о видении которых (в интерпретации панегириста Назария) возможно знали и преемственно следовали ему русские царь и патриарх.

С украшенным звездами Кийским крестом, несомненно, связан и декор выносного запрестольного «Корсунского» креста из Успенского собора Московского Кремля. На лицевой стороне драгоценные камни и медальоны с изображениями апостолов в кастах помещены в том же геометрическом порядке, что и наКийском кресте, а также на более ранних выносных запрестольных крестах93. На обороте двадцать две восьмиконечные рельефные звезды с хрустальными вставками. Оклад креста датируется XIX веком, иконография прослеживается по описям не ранее 1701 года (между 1638 и 1701 годами), однако, видимо, имеет более раннее происхождение94. Возможно, патриарх Никон при создании кийской реликвии обратился к имеющей древнейшую историю кремлевской московской святыне95.

Название «крест Константина» не соотносилось в восточнохристианской и русской традиции с определенным типом памятников, так назывались лишь избранные реликвии, связываемые церковным преданием с именем первого христианского императора. Однако использование определенных иконографических черт, одной из которых было украшение креста драгоценными камнями-звездами, позволяло подчеркнуть охранительную функцию креста, уподобить его виденному Константином Великим знамению императорской победы.

Г. А. Романов. Кресты в крестных ходах Древней Руси

Само название крестных ходов свидетельствует, что понятие креста является основополагающим для богослужений вне стен храмов. Важно рассмотреть, зачем и как в крестных ходах носили кресты, какие они были, какое значение имела форма выносных крестов. Статья посвящена анализу происхождения крестных ходов Древней Руси и сведений о крестах в крестных ходах до XVIIвека.

В истории христианства можно выделить три источника возникновения обряда крестного хода, его три составные части: римскую, иерусалимскую и ранневизантийскую традиции. Римская традиция возникла в процессе переноса Святых Даров в катакомбах, а потом – мощей св. мучеников. Римская традиция – образное шествие с Телом Христовым всех членов церковной общины.

Христианское богослужение в Риме до 313 года преследовалось. По римским законам гроб с телом усопшего считался предметом священным, а всякое место, предназначенное для погребения, признавалось неприкосновенным96. Евхаристия, совершаемая в катакомбах на гробах мучеников, была официально дозволена. В катакомбах господствовала темнота, о чем Аврелий Пруденций писал: «Дневной свет проникает в крипту через вход, а в извилистых галереях ее уже в нескольких шагах от входа чернеет темная ночь»97. Христианские общины стремились подготовительную часть литургического действия (проскомидию) совершить на свету у входа в пещеры, а для причастия Святые Дары торжественно переносились священнослужителями на блюде внутрь, а за ними следовали члены Церкви98. М. Скабалланович называл первыми крестными ходами, имевшими место в IIIвеке, перенесение ночью христианскими общинами тел святых мучеников. В 258 году тело священномученика Киприана, епископа Карфагенского, ночью было перенесено шествием со светильниками с места казни в дом священнослужителя Макробия. В 290 году тело мученика Бонифация было перенесено из Тарса в Рим ходом духовенства и верующих с торжественным пением гимнов99. В шествиях римских общин крест присутствовал образно через общее поклонение крестному подвигу Иисуса Христа.

Иерусалимская традиция – народное шествие в дни церковных праздников, возглавляемое епископом с Евангелием, и чтение Евангелия на остановках хода. Как свидетельствуют записи аквитанской паломницы в Иерусалим конца IV века, в большинстве ходов на места евангельских событий крест также присутствовал образно. Только в Страстную пятницу «на Голгофе, за (церковью, именуемою) Крестом… приносится серебряный позлащенный ковчег, в котором находится святое древо креста; открывается и вынимается; кладется на стол, как древо креста, так и написание (titulus)… Весь народ, подходя поодиночке, как верные, так и оглашенные, преклоняются перед столом, лобызают святое древо, и затем проходят»100.

Ранневизантийская традиция – шествия с покаянием по случаю угрозы бедствий и народные моления помощи Божией, то есть преображение в крестные ходы оградительных народных обрядов. Сведения о крестных ходах в Константинополе по случаям землетрясений, засух, извержений вулканов, угроз вражеских нашествий с 437 по 1000 год собраны и описаны в деталях Дж. Балдовином101. Моления об избавлении от бедствий и благодарения Господа за избавления византийцы совершали и ранее 437 года. Св. Иоанн Златоуст в VIбеседе о Лазаре говорит: «Хотя землетрясение миновало, но благоговение пусть не проходит. Три дня мы молились, да не окончится тем наше усердие»102. В другом месте св. Иоанн Златоуст повествует: «По случаю сильных дождей были литании и моления, и весь наш город, как поток, устремился в апостольские места; мы умоляли, призывая св. Петра и блаженного Андрея, эту двоицу апостолов, а также Павла и Тимофея». Не позже 420 года был совершен крестный ход по случаю бездождия, в котором носили крест, водруженный на шест. Греческий писатель Марк Диакон (V век) в жизнеописании св. Порфирия, епископа Газского (ск. 420), рассказывает: «Взявши знамение честного креста, которое нам предшествовало, мы вышли с гимнами к древней церкви, находящейся на запад от города. Сам Порфирий следовал, неся св. Евангелие и имея кругом себя благочестивый клир»103.

Дж. Балдовин заключает: «Природные катаклизмы и ереси, являвшиеся бичом города в раннехристианский период его истории, если и не в одинаковых масштабах, то, по меньшей мере, с равными для богослужения результатами, создавали главные поводы для совершения этих служб на открытом воздухе»104. Сократ Схоластик († после 439 года) сообщает о противостоянии ариан и паствы св. Иоанна Златоуста: «Ариане… проводили свои собрания вне города… Они собирались на площадях внутри городских ворот и пели антифонно песни, составленные согласно арианской вере. Они проделывали это в течение большей части ночи. Утром, распевая те же антифоны, они совершали шествие через цент города… Иоанн (Златоуст), озабоченный, как бы кто-нибудь из более наивных и доверчивых верующих не был отвлечен от Церкви подобными песнопениями, организовал своих людей на противостояние арианам. Они также должны были посвятить себя ночным песнопениям, дабы ослабить влияние ариан и укрепить веру своих прихожан». В ночных ходах св. Иоанна Златоуста константинопольцы несли серебряные кресты, освещаемые горящими свечами. Конструкции крестов были изобретены самим св. Иоанном, а их изготовление было оплачено императрицей Евдокией (400–404 годы). С этими крестами в 400 году был совершен перенос мощей св. мучеников из Константинополя в пригород Дрипии в 13,5 км к западу от города105. Горожане быстро потеряли интерес к арианским хождениям, а крестные ходы стали совершаться постоянно.

Позднее константинопольскими крестными ходами была преодолена ересь монософитства106. Значение шествий с крестом для искоренения народных заблуждений осталось навсегда. Св. Максим Грек († 1556 год) сообщает о событиях IXвека, сохранявших свое значение и в XVIв. «Патриарх Фотий, бывший при царе Льве Премудром, видя, что некоторые из древних идолопоклоннических обычаев еще соблюдаются и исполняются, старался прежде поучениями отвлечь православных от таких обычаев; затем соборно установил и завещал всем повсюду боголюбивым епископам в первый недельный день каждого месяца собирать православных в святые храмы, совершать освещение воды и освещать их, дабы таким чиноположением отвлечь их от тех эллинских обычаев, которые они совершали в начале каждого месяца, возжигая каждый пред своим двором огонь и перескакивая чрез него многократно, надеясь через то пребыть здравыми в течение наступающего месяца. И благодатию Господа нашего Иисуса Христа, многими подвигами и святыми молитвами блаженного патриарха Фотия этот эллинский ложный обычай совершенно прекратился у православных. Положенное тогда соборне установление об освящении православных окроплением святою водою в первый недельный день каждого месяца сохраняется и до сего времени в святых обителях Святой Горы»107. К Xвеку крестные ходы полностью заменили народные оградительные обряды, причем крест стал символом Божьего ограждения, как видно из молитвы: «Огради нас, Господи, силою честного и животворящаго Твоего креста и сохрани нас от всякаго зла».

Далее св. Максим Грек подробно описывает водоосвящение и крестный ход. Обратим внимание, что в действии участвуют два креста, которые выносят из алтаря. Один «честный крест (большой) держит инок, стоя несколько позади иконы Пречистой», в то время как «трижды погружают святый крест в воду с пением трижды тропаря». Выносной крест на шесте хранится в коническом основании к востоку за престолом, видом образуя Голгофу. Его называют запрестольный, а в искусствоведческой литературе – процессионный. Крест с ручной рукоятью хранится на престоле и именуется напрестольный108 или воздвизальный, поскольку в богослужении иерей его воздвизает и благославляет им мир на четыре стороны. Завершая крестный ход в афонском монастыре, «обойдя все службы, выходят за ворота обители с пением догматиков, осмогласных в честь Божией Матери и «славников» стихир празднуемых святых в разных пределах внутри монастыря и по башням. В то время как игумен с братиею стоят пред монастырскими вратами и поют, священник с диаконом входят в находящийся близ обители огород и окропляют в нем святой водой все овощи, чем они и сохраняются невредимыми от червей и гусениц». Описание монастырского крестного хода, данное св. Максимом Греком, передает афонский чин XV–XVI веков, сложившийся в Х веке.

Святым императором Константином Великим было установлено перед сражением с неприятелем совершать обхождение войска священником с полотном-хоругвью109. А. П. Голубцов писал об этом знамении Константина: «Поперечина, составляющая среднюю ветвь креста, имела чисто механическое значение и предназначена была поддерживать кусок полотна, представляющий царское знамя. Таким образом, главное, что придавало христианский характер этому знамени, есть монограмма имени Христова, а не крест». Хоругвь Константина Великого стала походным знамением византийских войск и при последующих императорах. Юлиан Отступник (361 – 363) приказал снять монограмму имени Христа, но Иовиан (363–364) не только возвращает ее, но и дополняет крестом, а Валент (364–378) использует изображение четырехконечного креста уже вместо монограммы110. Это позволяет предположить богослужебное применение изображения креста в крестных ходах с 370-х годов. О ходах перед выступлением в поход сообщает Скабалланович111. Описание многих ходов военных приводит А. Фролов112. Чтобы освящающее и благословляющее воинов знамение креста было видно всем, оно было водружено на шест. Запрестольные кресты, возможно, происходят из византийских ходов военных.

Какими были византийские выносные кресты? Изучение изображений на византийских фресках и иконах позволяет выделить четыре основных мотива, влиявших на вид крестов.

Первый – напоминание о крестном подвиге Иисуса Христа. Форма Креста – живоносного древа, на котором был распят Христос, – продолговатый крест, повторяющий пропорции человеческого тела. Он может быть четырех-, шести- и восьмиконечным, судя по тому с какой полнотой воспроизводится орудие казни. Симеон, архиепископ Фессалоникийский (конец XIV – начало XV века), поясняет влияние крестного хода на город: «На перекрестках и площадях возносим молитвы, чтобы всё, растленное нашими грехами, очистилось. Посему износим из храмов святые иконы, честные кресты, а иногда и священнейшие остатки Святых, чтобы вместе с людьми святилось и всё то, чем они пользуются – и дома их, и пути, и воды, и воздух, и земля, нами оскверненная и как бы попираемая, и город, нами населенный, и страна, и чтобы всё это удостоилось божественной благодати и освободилось от порчи и тления; … чтобы ходивший ради нас на земле и распятый за нас во плоти Бог спас нас, исповедающих дело высокой Его благости и любви, по которой Он излил на кресте свою кровь и умер за нас, и чтобы нас, которые собираемся вместе и предносим те самые знамения Его страдания, честные образы креста, Он, чрез истребление врага, умертвившего нас древом исхитил от смерти»113. К этому же мотиву следует отнести дополнения, передающие крестные страдания Спасителя, например, изображения круглых капель крови на концах креста.

Второй – воспоминание победного креста императора Константина Великого, виденного им на небесах. По форме это крест, расширяющийся от средокрестия, как от источника света, во все четыре стороны, так называемый византийский или константиновский крест. Сюда же можно отнести и отображения сияния от креста. Тропарь кресту «Спаси, Господи, люди Твоя…» связывают с посвящением св. императору Константину, которому Господь крестом дарует победу. Изгнание врагов, дарование победы, уподобление равноапостольному императору Константину Великому, – вот смысл применения константиновской формы креста в крестных ходах.

Третий – подобие пастырскому жезлу. Симеон, архиепископ Фессалоникийский, пишет о пастырском жезле: «Жезл… означает власть Духа, силу утверждения народа в вере, (символ) пасения душ, путеводства, наказания непокорных, привлечение к себе отдаляющихся и отражения зверонравных и вредных людей. Наконец, он знаменует крест Христов, который есть вместе и трофей Христов, которым мы и побеждаем, и утверждаемся, и пасемся, и запечатлеваемся, и детоводимся, и привлекаемся ко Христу, умерщвляя страсти, и прогоняем врагов, и охраняемся во всем»114. Этот мотив передается расширением на концах креста, наподобие завершения пастырского жезла или значительным удлинением основания креста. Крест как пастырский жезл обязательно присутствует в торжественных шествиях святителей, когда впереди несут архиерейскую лампаду и крест.

Четвертый – воспроизведение образа христианского мироздания. Симеон, архиепископ Фессалоникийский, говоря о четверочастной просфоре, уподобляет ее кресту и правильному мирозданию. «Бог воспринял всего совершенного человека, состоящего из души и четырех стихий, – и потому, что весь мир четверочастен, и само Слово есть зиждитель мира; и потому, что Христос принял тело, сложенное из четырех стихий, и потому, что воплотившееся Слово освятило все пределы мира, и небесные, и земные, – и потому, что сам вид этого хлеба образует Крест Его, чрез который, будучи пригвожден на нем и умерши, Христос исправил нас и весь мир»115. Чтобы передать, что крест – образ исправленного от грехов мира, было достаточно поместить в средокрестие образ Спасителя. В этом случае четыре конца креста становились четырьмя сторонами света.

Учитывая приведенные рассуждения, можно предположить, что для крестных ходов против ересей использовали крест – образ исправленного мира, а в оградительных от вражеских нашествий ходах и ходах военных носили константиновский крест – символ победы. В подавляющем большинстве случаев разные мотивы дополняли друг друга, усложняя смысловое содержание выносных крестов.

Кроме того, до VIIвека, по свидетельству латинского писателя, «снисходя до времени к немощи новообращенных, христиане поступали с ними с осторожностью, и писали один только крест, а образ Христа, на нем висящего, не изображали. Но при этом самый крест они облагали и украшали великолепно драгоценными камнями, а иногда под ним изображали стоящего Агнца»116. Только определением Трулльского собора (691–692) предписывалось образ Агнца заменять на прямые изображения Иисуса Христа по человеческому естеству117.

В музеях Ватикана хранится серебряный крест, созданный около 565 года, дар византийского императора Юстина IIПапе Римскому, с надписью по телу креста на греческом языке118. Все края креста константиновской формы обложены драгоценными камнями. В средокрестии помещен еще один равноконечный крест внутри серебряного кольца. Памятник представляет собой одновременно победный императорский крест и крест – образ мироздания. Крест назначался для крестных ходов, ограждающих от бедствий, и ходов военных.

Иллюстрации к статье Н. И. Троицкого

Рис. 14. Ананурская церковь. Южная стена. Грузия

Рис. 12. Византийский складень-триптих из слоновой кости (средняя часть). X в. Луврский Музей

Рис. 4. Мраморная плита предалтарной преграды из базилики Херсонеса. Музей Херсонесского монастыря

Рис. 1. Надежда прародителей после грехопадения. С карт. Б. Джонса, Рим.

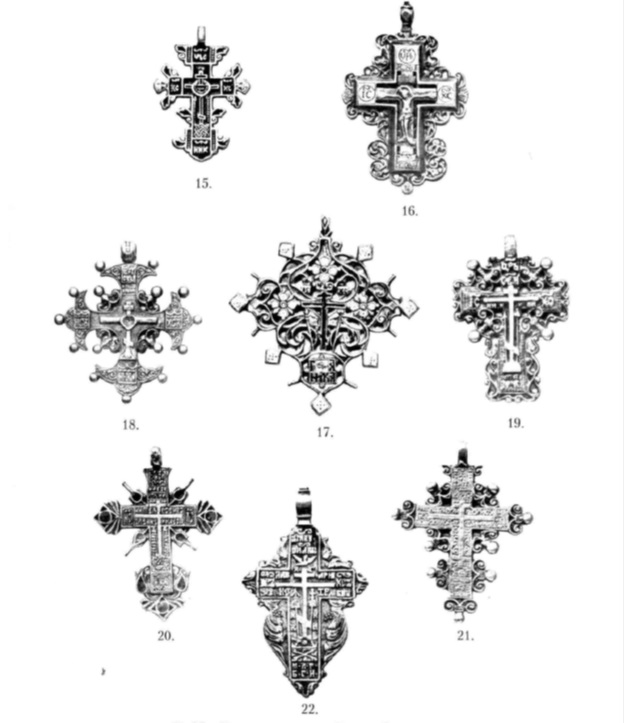

Рис. 15–22. «Тельные» кресты. Типы «Древа жизни»

Рис. 25а. Афонский крест – «Древо жизни». XV век. Тульская Палата Древностей. (По современной атрибуции – Афон, XVII век. – Прим. ред.)

Рис. 25б. Афонский крест – «Древо жизни». XV век. Тульская Палата Древностей. (По современной атрибуции – Афон, XVII век. – Прим. ред.)

Иллюстрации к статьям Г. Д. Филимонова

Илл. 1. Резной по дереву напрестольный Афонский крест XVвека. (По современной атрибуции – Афон, XVII век. – Прим. ред.)

Илл. 2. Резной Афонский крест Севастьяновского собрания

с нижним змееобразным орнаментом

Иллюстрации к статье К. А. Щедриной

Илл. 1. Равенна. Сан-Аполлинаре-ин-Классе. Мозаика

в аспиде. Середина VI века

Иллюстрации к статье К. А. Щедриной

Илл. 2. Кийский крест. 1656 год

Иллюстрации к статье Г. А. Романова

Илл. 1. Император Алексей III Комнин с запрестольным

крестом. Грамота Дионисиевскому монастырю. 1374 год

Илл. 2. Запрестольный крест монастыря Дохиару. IX век

Илл. 3. Напрестольный крест Дионисиевского монастыря. XV век

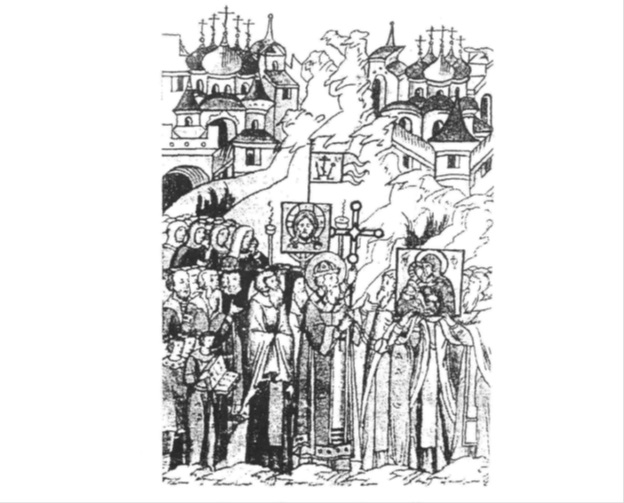

Илл. 4. Крестный ход на освящение церкви Благовещения Богородицы. Миниатюра Летописного свода. XVI век

Илл. 5. Торжественная встреча великого князя Дмитрия Донского крестнымходом во главе с митрополитом Киприаном. Миниатюра Летописного свода. XVI век

Илл. 6. Запрестольный крест Благовещенского собора. Вторая половина XVI века

Иллюстрации к статье И. А. Стерлиговой

Илл. 1. Крест напрестольный. 1553 год. Музеи Московского

Кремля. Надписи о мощах

Илл. 2. Крест напрестольный. 1591 год. ГИМ.

Надписи о мощах

Теме уподобления императору Константину Великому долго придавалось особое значение. С константиновским крестом торжественно шествовали императоры в праздничных крестных ходах. Именно с константиновским крестом на длинном древке повелел изобразить себя император Алексей III Комнин в 1374 году в грамоте афонскому Дионисиевскому монастырю (илл. 1) и на ктиторской двусторонней иконе 1375 года119, вложенный в этот же монастырь.

Другой из сохранившихся в Риме запрестольных крестов – серебряный Велитернский крест VII века120 (рис. 2). Концы украшенного сканью и драгоценными камнями креста расширены. В средокрестии находится диск с символом Христа – Агнцем, а в четырех дисках по концам креста показаны животные – символы Евангелистов. Такой образ христианского мироздания чаще всего представлен на окладах Евангелий. Крест содержит мотивы исправленного мира и пастырского жезла. Подобная композиция неоднократно повторялась потом в выносных крестах. Крест мог использоваться для крестных ходов против ересей.

Рис. 1. Запрестольный крест византийского императора Юстина II. Около 565 года

Рис. 2. Запрестольный Велитернский крест. VIIвек

Константиновская форма запрестольных крестов признается исследователями старейшей, связанной с ходами военных, и восходящей к ранневизантийским временам121. От IXвека сохранились крест из афонского монастыря Дохиару (илл. 2) и одинаковый с ним по форме и размерам крест 899 года, находящийся сейчас в греческом собрании Закоса. Бронзовый крест монастыря Дохиару (95х60х0,8 см) на каждом из четырех концов завершается двумя маленькими кружочками, передающими стекающую жертвенную кровь Христа122. Сверху вниз и слева направо по всему телу креста проходит надпись на греческом языке: «Христос Господь хранит этот град вечно в мире. Разумейте язы́цы, яко с нами Бог и Пресвятая Богородица». Судя по этой надписи, крест ранее был городским и использовался в оградительных от вражеских нашествий ходах.

По мнению специалистов с X–XIвеков в средокрестии и по краям константиновских крестов появляются пять дисков123, чем вводится мотив образа мироздания. Выносной крест XIвека в серебряном позолоченном окладе из Лавры св. Афанасия связывают с вкладом императора Никифора Фоки. Хотя пять дисков также передают образ мироздания, как и на Велитернском кресте, но их содержание иное. Изображения в дисках Богоматери, Спаса Вседержителя и Св. Иоанна Крестителя образуют Деисусный чин, который пополнен архангельскими ликами и ликами святых, выбранных вкладчиком. Интересно отметить большое количество подвесок, придающих кресту во время шествия много общего с хоругвями византийских военных ходов.

Выносные напрестольные кресты появляются в крестных ходах не позже IXвека. В слове «О святой и нерукотворной иконе Иисуса Христа Бога нашего, как чтилось в городе Эдессе жителями его» в чине Торжества Православия (празднования восстановления почитания святых икон), установленного в 842 году, читаем: «Четверо епископов, …подняв воздвигнутый трон, выходят из скевофилакия с архиереем, шествующим впереди и несущим в руках крест… Архиерей трижды останавливается, осеняет крестом народ и вновь отправляется в путь»124. Наличие чинопоследования освящения воды в Византийской Церкви позволяет предположить использование напрестольных крестов и более ранним.

Напрестольный, восьмиконечный, деревянный, обложенный серебром крест XV века – вклад императрицы Елены Палеолог в афонский Дионисиевский монастырь125 (илл. 3). Филигранная скань растительного узора и красные драгоценные камни пополняют символическое содержание креста как образа мироздания и носителя жертвенной крови Спасителя. На лицевой стороне центральный образ распятого Христа обрамляют фигуры Богоматери и апостола и евангелиста Иоанна Богослова, а в навершии – архангела Михаила и архангела Гавриила. На оборотной стороне помещены изображения Крещения Христова в Иордане, св. Иоанна Крестителя, ангелов. Образ христианского мироздания представлен как объединение мира видимого и невидимого вокруг Господа. П. Успенский, путешествовавший в 1848 году на Афон, справедливо отметил, что такого типа восьмиконечные напрестольные кресты получили самое широкое распространение в России, а образцами для них были византийские произведения126.

На фресках XIV века Маркова монастыря в Македонии, посвященных строфам Акафиста Богоматери, св. равноапостольная царица Елена и константинопольский патриарх изображены держащими шестиконечные широкополосные воздвизальные кресты127. Возможно, такими были первые патриаршие константинопольские кресты.А. Фролов высказал мнение, что старейшие из сохранившихся напрестольных крестов относятся к Х веку, имеют шестиконечную форму и восходят к крестам, освященным богослужением при византийском императорском дворе128. Они представляли собой реликварии с частицами Крестного древа и св. мощей. Ношение таких крестов в крестных ходах воспроизводило римскую традицию, то есть перенос тел святых мучеников. Широкополосные воздвизальные кресты шестиконечной удлиненной формы со вставками частиц истинного Креста или со вставками образа Креста внешне напоминали святительский посох. Они, вполне вероятно, с византийских времен были отличительной чертой святительского богослужения.

На Руси крестные ходы русские князья, их священники и дружины совершали после принятия христианства в качестве государственной религии. Однако в стране были условия, чтобы в краткий исторический период крестный ход стал общенародным обычаем. Суровый климат, рискованное земледелие, массовые заболевания, – вот причины, по которым были распространены оградительные народные обряды. По мере воцерковления русского народа эти обряды преображались в крестные ходы или замещались крестными ходами129. С XII века стихийные бедствия и массовые заболевания воспринимались широкими народными массами как Божия кара. Самой страшной карой, посланной Богом за народные грехи, сочли татаро-монгольское порабощение. Средствами, чтобы Господь даровал прощение и освобождение, были покаянные молитвы, всенародные моления и крестные ходы.

Вера в оградительную силу крестных ходов быстро стала безграничной. В 1382 году, после трехдневной осады Москвы войском хана Тохтамыша, москвичи, поверив обманному обещанию провести переговоры, совершили крестный ход за врата града: «Они же, емше сему веру и отверзъше врата, выидоша прежде со князем (Остеем) лучьшими люди с дары многими, а по них чин священничьскы со кресты. И тако погании… приидоша ко вратом града и начаша без милости сечи, священников и прочих хрестьян и святые иконы потопташа»130. Погибло множество народа и город был сожжен. Тем не менее в 1395 году на Москву двинулось огромное войско Тимура-Тамерлана и «егдаже приидоша близ града Москвы с пречюдною иконою Пречистыя Богоматере, тогда изыде весь град в сретение ея; …се множество бесчисленное народа христианского сретоша ю далече за градом на поле; и ако узреша чюдный образ предреченныя иконы Пречистыя Богоматере, и таков си падоша на земли с многими слезами, молящеся и въздыхающе из глубины сердца, и тако намнозе благодарившее я и въставше от земля, руце въздевше на высоту, въпиюще»131. И враг отступил без боя и разбоя.

На Руси сохранились четыре константиновских запрестольных пятидисковых креста византийского происхождения XI–XII веков. Вдобавок, по сообщению Н. В. Покровского, в Киеве в начале ХХ века при раскопках был найден «большой крест медный этого типа», который датировали XI веком. Факт многочисленного употребления византийских выносных крестов свидетельствует о том, что между Византией и Русью не было и не могло быть принципиальных различий в использовании богослужебных предметов.

В новгородском Софийском соборе хранился константиновский пятидисковый крест в серебряном окладе. Дерево креста датируется XIвеком, басменный оклад и чеканные медальоны поновлены в XIX веке132. Гораздо лучше сохранился византийский крест в бронзовом окладе из Орельской церкви близ Новгорода. На лицевой стороне креста показан Деисусный чин, как и на афонском кресте из Лавры св. Афанасия. На оборотной стороне в средокрестии – образ Голгофы. Тело креста чеканено продолговатыми овалами, напоминающими о жертвенной крови Спасителя. Сохранились многие петли для подвесок, как и на афонском кресте. Третий новгородский запрестольный константиновский пятидисковый крест происходит из церкви Архангела Михаила, главной церкви Загородского конца Новгорода. XIвеком датирована деревянная основа креста, серебряный оклад поновлен в начале XIVвека. Особенностью креста является, то, что и медальоны и оклад покрыты изображениями Распятия Христова, Спаса на престоле, Спаса Нерукотворного, Богоматери, апостола Петра, св. Георгия, Серафима, евангелистов Иоанна и Марка. О крестном ходе с этим крестом сообщает летопись за 1187 год. В праздник собора Архангела Михаила «пришедшим со кресты от святыя Софии ко святому Михаилу Архангелу на Михайлову улицу и поющим девятую песнь (канона), и шибе гром и молния, и падоша ниц вси людие, и загореся церковь древяная: но, своею милостию, соблюде Бог молитвами святого Архангела Михаила и святителя Григория, не бысть беды никоея же церкви»133.

Четвертым византийским пятидисковым крестом был известный «корсунский» крест из Успенского собора Московского Кремля, традиционно связываемый со св. Антонием Римлянином. Серебряный оклад креста был обновлен в XIX веке, но на нем сохранились греческие надписи.

Безусловно, эти и другие византийские пятидисковые кресты константиновского извода послужили образцами для творений русских мастеров. Однако равномерные расширения концов крестов часто были утрачены и подобие византийским образцам достигалось благодаря дискам на концах крестов. Для Руси, изнывавшей под гнетом татаро-монгольского ига и, соответственно, под тяжестью народных грехов, мотив исправления грешного мира крестным подвигом Спасителя становился наиважнейшим. По этой же причине диск в средокрестии иногда раскрывался в полное изображение Распятия Христова и диски оставались только на концах запрестольного креста. Множество русских деревянных пятидисковых расписных крестов, носимые в крестных ходах, были прямой формы, без расширений концов. И. А. Стерлигова заключает: «Все так или иначе известные нам древнерусские выносные кресты XI–XV вв. – с дисками на концах»134. Четырехконечные пятидисковые или пятиромбовые запрестольные кресты передавали образ христианского мироздания, повторяющий либо композицию оклада Евангелия, либо Деисусный чин. Если круг был символом мира, то ромб был древним символом Церкви. Применение ромба вместо диска на запрестольных крестах в крестных ходах должно было подчеркивать воцерковленность действия.

Подтверждением применения пятидисковых крестов являются изображения крестных ходов на иконах и миниатюрах летописного лицевого свода XVI века. На иконе второй полвины XV века «Знамение от иконы Богородицы» («Битва новгородцев с суздальцами») из церкви св. Николая Качанова мы видим новгородский крестный ход 1169 года, в котором несут запрестольный крест с ромбами по концам135. На пелене 1498 года из мастерской великой княгини Елены Стефановны в церковной процессии в Московском Кремле, посвященной, как показала Н. А. Маясова, празднованию Входа Господняв Иерусалим, несут запрестольный крест с дисками по концам136. О. И. Подобедова убедительно показала, что на миниатюрах десяти томов лицевого свода показаны предметы и архитектура, современные создателям миниатюр, а не описываемым событиям137. Поэтому многочисленные изображения крестных ходов передают, что в середине XVIвека в московских крестных ходах носили пятиромбовые или пятидисковые запрестольные кресты. На миниатюре об освящении кремлевской церкви св. Архангела Михаила шествие возглавляет пятиромбовый крест138 (рис. 3). На миниатюре об освящении кремлевской Благовещенской церкви – также пятиромбовый крест139 (илл. 4). На миниатюре о торжественной встрече великого князя Дмитрия Донского митрополитом Киприаном показан пятидисковый крест140 (илл. 5). Пятидисковые запрестольные кресты на миниатюрах лицевого свода встречаются чаще всего. На миниатюре о Сретении Владимирской иконы Богоматери запрестольный крест в средокрестии имеет ромб, а по концам – диски141 (рис. 4).

Не позже начала XV века на Руси стали использовать восьмиконечную форму для запрестольных крестов. На иконе первой половины XV века «Знамение от иконы Богородицы» («Битва новгородцев с суздальцами») из с. Курицкое на запрестольном пятидисковом кресте дополнена наклонная подножная перекладина, так что получается восьмиконечный крест142.

В мастерских Троице-Сергиевского монастыря в XV веке мастером Амвросием с помощниками был изготовлен большой деревянный восьмиконечный крест, на котором были помещены 28 икон, резанных на кости143. Крест назначался для монастырских ходов. Тема иконостаса на кресте – образе христианского мироздания была продолжена на запрестольном кресте второй половины XVIвека из Благовещенского собора Московского Кремля144 (илл. 6). В средокрестии помещен литой образ распятого Спасителя со сдвоенными литыми поясными фигурами предстоящих. На лицевой стороне укреплено 19 литых серебряных киотчатых рамок с литыми иконками в них. Столько же икон и на оборотной стороне. С этим крестом священники царских домовых церквей исходили из Благовещенского собора на Соборную площадь и направлялись в Успенский собор.

Рис. 3. Крестный ход на освящение церкви св. Архангела Михаила. Миниатюра летописного лицевого свода. XVI век

Рис. 4. Сретение Владимирской иконы Богоматери. Миниатюра летописного лицевого свода.XVI век

В новгородском Софийском соборе хранилось несколько широкополосных шестиконечных крестов для святительского богослужения. Самым знаменитым из них является несохранившийся крест архиепископа Антония, вид которого известен благодаря фиксационному рисунку Ф. Г. Солнцева, выполненному в 1830-х годах. Летопись за 1211 год сообщает: «Пришел… Добрыня Ядрейкович из Царяграда, и привезе с собою Гроб Господень, а сам пострижеся на Хутине у святого Спаса, и волею Божиею възлоби и князь Мъстислав и вси Новгородьци, и послаша и в Русь ставиться, и приде поставлен архиепископ Антоний»145. На лицевой стороне обложенного серебром креста, в средокрестии, помещен ковчег с частицами истинного Крестного Древа, очевидно тоже привезенного Добрыней Ядрейковичем из Константинополя. Отметим, что ковчег выполнен в форме четырехконечного креста с чуть расширенными концами, то есть он имеет вид победного константиновского креста. Напрестольный крест был изготовлен до 1238 года146.

Еще ранее, в XII веке, в Новгороде был создан воздвизальный крест в золотом окладе. В средокрестии его – ковчежец в форме шестиконечного креста для части Крестного Древа, покрытый слюдой. В верхнем перекрестии – ковчежец для других реликвий, также покрытый слюдой. Крест многократно поновлялся. В XVI веке он был вывезен в Москву и с ним совершали богослужения и крестные ходы в Вознесенском монастыре Московского Кремля.

В новгородском Софийском соборе хранились также шестиконечный крест XII века в серебряном окладе XIV века, обильно украшенный камнями, с частицами Крестного Древа под золотой пластиной в виде четырехконечного продолговатого креста, и шестиконечный крест XIIвека в серебряном окладе с «мощьми в воскомастике». Оклад последнего креста полностью поновлен в XIX веке.

Один из этих крестов был свидетелем чуда от иконы Знамение Божией Матери в 1169 году: «Нашедше суждалцы, и с ними 72 князи с воинством, на гад сей, и молящуся Иоанну архиепископу и глас бысть: веляше вынести на град икону Богородицыну из храма Спасова с Ильины улицы; посла же святитель архидиакона, и не движеся икона, сам же пришед со кресты, и образ сам о себе двигнулся на град, и слезы источи; абие противнии ослепоша и побеждени быша».

В 1342 году крестным ходом боролись против разбоя «лихих людей». «И много пакости бысть людем и убытка от лихих людей, иже Бога не боятся, владыка же, сигумены и попы, замысли пост, и хождаху с кресты по монастырем и по иным церквам весь град, молящеся Богу и Пресвятеи Богородици, дабы отвратил от нас праведный гнев свой».

О том, что в крестные ходы носили и запрестольные, и напрестольные кресты свидетельствует описание событий 1418 года, когда Торговая сторона города восстала на Софийскую, и на мосту через Волхов состоялась битва. «Архиепископ… своим собором повеле взяти крест Господень и Пречистыя Богородицы образ, и пойде на великий мост, и по нем последующе священици, и причет церковный, и христоименитое людство; бяше же на пути теснота доспешными людми… Пришед святитель, ста среди мосту, и взем животворящий крест, нача благословляти обе страны; овии же взирающе на честный крест кланяхуся, инии, видяще архиепископа, из очию слезы испущающа, …благодаряще Бога и Пречистую Его Матерь, глаголюще сице: давшего нам такового святителя, …сию брань крестом Господним и поучением укроти».

Крестным ходом избавлялись от пожара, как в 1508 году. «Егда бысть пожар, архиепископ Серапион изыде из града со кресты и со иконами чюдотворными и со всем освященным собором на великий мост, и начаша пети молебны… ко Господу Богу нашему Иисусу Христу, и ко Пречистей Его Матери Пресвятей Богородице, и ко святым, о еже пременитися граду от належащего прещения и гнева Божия, и пожара великого избавитися»147.

Десятки раз во время моровых поветрий архиепископы обходили с крестами Новгород и Псков. В 1352 году «архиепископ Василий… обоиде весь град с кресты, и с всем священным събором и с всем клиросом, и с мощми святых, и с пениями, и с молитвами и слезами, молящеся Господу Иисусу Христу и Пречистей Его Матери, святей Госпоже Богородици, о заступлении града; …и весь народ и люди, мужи и жены, от мала и до велика вси воследующе со многими слезами зваху: Господи, помилуй!»148.

В некоторых архиепископских праздничных крестных ходах напрестольные кресты архимандриты и игумены носили на блюде, как видно из чиновников Новгородского Софийского собора. «Чин церковный архиепископа Великого Новгорода и Пскова», по мнению А. П. Голубцова, описывает богослужения 1530 –1540-х годов. Во время действий Новолетия и Страшного суда на Соборной площади архиепископ осеняет святительским воздвизальным крестом народ: «Взем святитель крест в руки, и возлашает святитель велегласно, …и осеняет на люди крестом воздвизальным». Во время празднований Воздвижения и Богоявления «архиепископ вземлет дискос с честным крестом и с васильки на главу»149 и несет. В том, что на блюдах носили и мощи святых и воздвизальные кресты можно видеть прямое продолжение римской традиции крестных ходов.

Шестиконечный, широкополосный удлиненный крест применялся для святительского богослужения и во Владимире. Лицевая Радзивилловская летопись, как показала О. И. Подобедова, создавалась в конце XVвека во Владимире. Ее миниатюры отражают быт Владимира конца XVвека и прославляют владимирских князей и святителей. На миниатюре встречи князя Михаила в 1175 году крестным ходом во главе со св. епископом Симоном перед святителем диакон несет шестиконечный святительский крест150 (рис. 5). Сам епископ изображен несущим Евангелие в окладе на пелене.

Важное назначение напрестольных крестов в крестных ходах ярче всего проявилось в обычае недельных крестных ходов или, как их еще называли, крестных ходов «на похрестие». В начале XVIвека в Новгороде и в Пскове в теплое время года каждый воскресный день, называвшийся тогда неделей, клир церковного прихода вместе с прихожанами совершал крестный ход в соборный храм своего собора священнослужителей. Целью встречи было благословение соборян напрестольным крестом соборной церкви, а протопоп собора благословлялся напрестольным крестом каждой приходской церкви. Так совершалось «похрестие».

Рис. 5. Торжественная встреча князя Михаила крестным ходом во главе со св. епископом Симоном. Миниатюра Радзивилловской лицевой летописи конца XV века

С 1551 года по постановлению Стоглавого собора недельные (с 1594 года воскресные) крестные ходы городских соборов священнослужителей (сороков) в XVIвеке стали совершать не только в Новгороде, Пскове и Москве, но и во всех городах Руси. В Москве в течение лета вечерние крестные ходы дважды приходили в Успенский собор Кремля, а в остальные недели сходились к соборным храмам. В неделю Всех святых и в неделю перед Воздвижением священники и диаконы приносили кресты и выносные иконы своих соборных церквей «на похрестие» в Успенский собор Кремля к митрополиту. По исполнении заздравного молебна соборяне знаменовались у Владимирской иконы Богоматери, и митрополит благословлял их воздвизальным крестом. Он, в свою очередь, знаменовался у принесенных соборянами икон и целовал воздвизальный крест каждого собора. От недели Всех святых и до недели перед Воздвижением каждую неделю вечером священнослужители шли крестным ходом «на похрестие» в соборную церковь своего собора, где их вместо митрополита подобным образом встречал протопоп (его называли поповским старостой). Из описания видно, что символом собора священнослужителей был воздвизальный крест их соборной церкви, наряду с выносной иконой и запрестольным крестом. Позже к отличительным символам присоединилась соборная хоругвь. Соответственно, запрестольный в воздвизальный кресты, выносная икона и хоругвь определяли лицо каждого прихода. Воскресные крестные ходы были отменены церковной реформой патриарха Никона.

Рис. 6. Торжественная встреча князя Всеволода крестным ходом во главе со св. епископом Симоном. Миниатюра Радзивилловской лицевой летописи конца XV века

Когда святительский крестный ход приближался к монастырю, то из ворот монастыря навстречу выносили воздвизальный крест на блюде. Святитель «благословит себе крестом и властей… и того монастыря игумена и священников и диаконов, которые в облачении, а братию благословляет рукою»151.

Напрестольные кресты, согласно определенной в Византии церковной символике и сформулированной Симеоном, архиепископом Фессалоникийским, передавали образ орудия Христова подвига. Поэтому большинство древнерусских напрестольных крестов сделаны восьмиконечными. Они были деревянные или деревянные и покрытые окладом. Оклады применяли бронзовые, серебряные или золотые. Обратим внимание на то, что кресты изготовлялись из дерева не в целях экономии средств, а в воспоминание Крестного Древа Христа. Многие древнерусские приходские церкви и даже монастыри имели простые деревянные напрестольные кресты обычной восьмиконечной формы. В 1363 году преподобный Сергий Радонежский дал деревянный напрестольный крест на основание Ростовского Борисо-Глебского монастыря первосторителям Федору и Павлу. В середине XVIвека крест был оправлен басменным серебром с небольшим литым изображением Распятия Христова и тремя дробницами152. Подобные воздвизальные кресты в серебряном позолоченном окладе XVI века хранятся в собрании ГИМа153 и во многих других собраниях.

Рис. 7. Благословение войска великого князя Дмитрия в воротах Московского Кремля. Миниатюра летописного лицевого свода XVI века

Использование напрестольных крестов в крестных ходах отражено на миниатюрах летописей. В Радзивилловской летописи на миниатюре о встречи князя Всеволода крестным ходом из Золотых ворот Владимира князь прикладывается к восьмиконечному воздвизальному кресту154 (рис. 6). На миниатюре летописного лицевого свода о проводах в Кремле войска великого князя Дмитрия на Куликово поле воинов окропляют св. водой и благословляют восьмиконечными напрестольными крестами155 (рис. 7).

Причина проведения крестного хода влияла на то, какой формы запрестольный крест носили в шествии. Большинство древнерусских крестных ходов совершали с четырехконечными запрестольными крестами с дисками или ромбами на концах. Восьмиконечные запрестольные кресты получили распространение с XV века. В святительских крестных ходах Новгорода и Владимира использовали широкополосные шестиконечные удлиненные воздвизальные кресты, специально назначенные для святительского богослужения. Напрестольные кресты в праздничных крестных ходах носили на блюде. Когда в соборную церковь приходил крестный ход другого собора, то на «похрестии» благословляли воздвизальными крестами друг друга. Деревянные восьмиконечные напрестольные кресты заключались в металлические оклады, чаще всего – серебряные. Соборные запрестольный и воздвизальный кресты, выносная икона и хоругвь были символами собора священнослужителей (сорока). Запрестольный и воздвизальный кресты, выносная икона и хоругвь приходской церкви определяли лицо прихода.

В. Г. Пуцко. Византийско-русские бронзовые богослужебные кресты XII–XIII веков

При общем взгляде на произведения христианской металлопластики, выполненные на Руси до монголо-татарского нашествия, бросается в глаза наряду с их своеобразной «серийностью» присутствие довольно оригинальных, если не совершенно уникальных изделий. Нет уверенности в том, что опубликованы все старые находки и своевременно вводятся в научный обиход новые. Поэтому осуществляемые опыты обобщения известного на сегодняшний день материала могут иметь лишь предварительный характер. Соответственно, любой перечень образцов оказывается заведомо неполным, поскольку весьма трудно сразу охватить все раритетные образцы, особенно в труднодоступных музейных и частных коллекциях.

С учетом этого обстоятельства представляется возможным показать здесь лишь группу бронзовых литых крестов, условно относимых к типу епископских и киотных, а в одном случае – процессионных. Они изучены далеко не в равной степени. В это ряд, однако, не включены те, которые служили деталью каких-либо предметов церковной утвари и, следовательно, не являлись самостоятельным изделием.

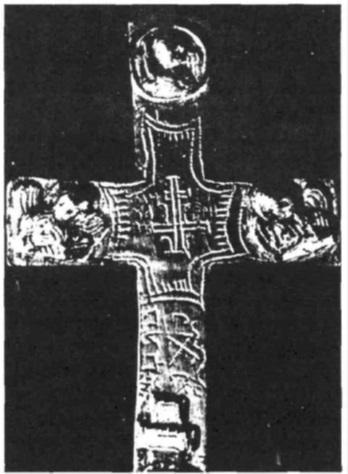

1. Крест из Аксманич, 1181 год

В национальном музее во Львове хранится бронзовый крест с надписями и датой (инв. № ДМ-634), найденный 8 декабря 1911 года при корчевании леса в окрестностях с. Аксманичи (или Яксманичи) и подаренный священником П. Ступницким, о чем сообщила газета «Дiло» в 1912 году. Находка впервые воспроизведена в путеводителе по музею, составленном И. С. Свенцицким, где крест определен как епископский156. Упоминания об изделии встречались в литературе и позже157. В. М. Петегирич впервые локализовал место находки, приведя аргументы в пользу того, что крест обнаружен не вблизи с. Яксманичи, в двадцати километрах на север от Добромиля, а возле с. Аксманичи, в 13 км на северо-запад, где в лесу, со стороны с. Клоковичи, находится городище, открытое польскими археологами; исследователь дает детальное описание креста, особо уделяя внимание истолкованию его надписей, и приходит к выводу о том, что своим происхождением этот епископский крест связан с находящимся в 11 км на северо-восток Перемышлем158. Об этом кресте приходилось вспоминать и нам, в связи с его формой, идентичной византийскому воздвизальному , получившей распространение на Руси159.

Бронзовый шестиконечный, «двораменный» крест, размером 23,2х10,3х0,8 – 1,7 см, с обоих сторон гладкий, с немного расширяющимися концами и с заметным утолщением внизу. На лицевой стороне в перекрестьи нанесены две пересекающиеся линии, имитирующие перевязь, связывающую мачту креста и его нижнюю, большую перекладину, тогда как в верхнем средокрестьи прочерчен шестиконечный крест с монограммами Христа, нанесенными на концах верхней или малой перекладины – с хс вверху лигатура НИ ниже – КА образующие вместе НИКА . Перевод этого греческого слова дает надпись большой перекладины: ПОБЕДА НА БѣСЪ (рис. 1).Ниже перекрестья, над рукоятью: ҂ЅӨПХ что было расшифровано И. С. Свенцицким как обозначение 6689, соответствующее 1181 году. Для этого две верхние цифры надо прочитать слева направо, повернув крест вправо рукоятью, а нижние по вертикали снизу вверх. Своего рода разновидность тайнописи, не имеющая известных аналогий. Однако этот вариант прочтения оказывается единственно приемлемым. Так, если применить чтение по вертикали, оставив без объяснения знак Х в числовом отношении соответствующий 600, получим 1072 год, противоречащий эпиграфическим признакам надписи. Остановимся на некоторых из них, наиболее показательных.

Особенность графической формы а с вогнутой спинкой зафиксирована на памятниках, встречающихся начиная с первых десятилетий XII века (новгородский кратир Братилы, 1-й Борисов камень, около 1128 г.)160. Мягко округленная петля а в НА хотя и представлена уже в надписи 1068 года на Тмутараканском камне161, – широко входит в употребление только с начала XII века. Поскольку в трех различных написаниях встречаются неодинаковые начертания а естественно, приходится учитывать наиболее позднее из них. В обоих встретившихся случаях Б довольно архаичное по своей форме. Зато Д с плоским крышкообразным завершением с широкой нижней частью, снабженной обращенными концами к средине лапками, – признак надписей третьей четверти XII века. Одна из них украшает знаменитый крест преп. Евфросинии Полоцкой, 1161 года162. По сравнению с ней на кресте из Аксманич нет существенных отличий, которые отодвигали бы датировку к более позднему времени. Напротив, присутствуют старые начертания К и нН но они не решают вопрос о датировке. Таким образом, вывод И. С. Свенцицкого остается в силе.

Рис. 1

Цитированная надпись ПОБЕДА НА БѣСЪ заслуживает внимания не только в качестве указания на символическое значение креста как духовного оружия, но и со стороны написания, фиксирующего определенную фонетическую норму славянского произношения. Как признак древнерусского извода следует отметить ПОБЕДА вместо ПОБѣДА свойственного южнославянским текстам163. Перенесенная на бронзовый крест формула заимствована из апокрифической «Похвалы кресту», широко представленной в славянской рукописной традиции164. Она отчасти перекликается с текстом, начертанным на каменном поклонном кресте, датируемом около 1164 года, прежде стоявшем около церкви Покрова на Нерли165. Попутно надо заметить, что на ранневизантийских крестах обычно встречаются надписи с молением оспасении заказчиков166.

Рис. 2

Бронзовый крест из Аксманич, определенный И. С. Свенцицким как епископский, типологически подобен воздвизальным, хотя, в отличие от них, не имеет ни сюжетных изображений, ни, разумеется, каких-либо ювелирных украшений. Шестиконечная форма креста в Византии известна уже по изображениям на монетах императора Юстиниана II (685–695, 705–711), но период ее наиболее широкой популярности приходится преимущественно на XII век, что столь наглядно показывают кресты-реликварии и ставротеки167. На Руси кроме уже упомянутого креста 1161 года известны новгородские воздвизальные кресты XII–XIIIвеков, иногда со следами более поздних переделок168. Они обычно с прямыми рукавами, неимеющими расширений на концах, подобно бронзовому кресту 1181 года. Последний в этом отношении скорее может быть соотнесен с изображением на каменном рельефе конца XII или первой четверти XIII века, вмонтированном в 1219 году в кладку фронтона западного фасада притвора Столпов св. Георгия в Будимле169. В сущности, сохранилась лишь верхняя часть первоначальной композиции с отчасти поврежденным рельефным крестом, по сторонам которого вверху – фигуры двух ангелов, а ниже – памятные славянские надписи с именами усопших (рис. 2).

Крест 1181 года, несомненно, принадлежит к типу ручных, ранее обычно носимых епископами и священниками при совершении богослужения. Рудиментом этого обычая на восточных землях Украины до самого последнего времени оставался крест в руке священника, когда он совершал отпевание умершего или панихиду. В регионе Перемышля, рассказывают, священник имел крест всегда, независимо от того, что ему предстояло служить. Сказанное касается треб.

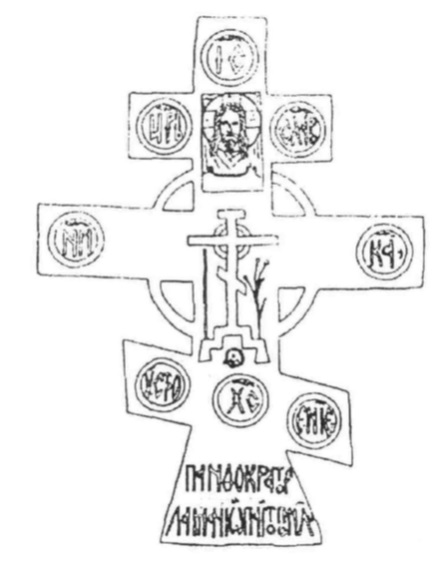

2. Крест из Галича

В 1882 году Л. Лаврецким и И. Шараневичем была раскопана в Галиче церковь Спаса170. В руинах обнаружены бронзовые кресты-энколпионы и два креста-тельника, а также фрагмент бронзового креста с рельефными изображениями, оказавшийся собственностью священника с. Залуквы Льва Лаврецкого. В 1888 году это произведение было экспонировано на археологическо-библиографической выставке в Ставропигийском институте во Львове171. Миниатюрное воспроизведение находки на одной из фототаблиц, изготовленных в весьма ограниченном количестве, не позволяет охарактеризовать с желаемой подробностью это неизвестное ныне в оригинале изделие (рис. 3). Можно лишь отметить, что по типологическим признакам следовало бы предполагать выполнение скорее всего на рубеже XII–XIII веков. Сохранилось, однако, произведение металлопластики более позднего времени, являющееся репликой модели галицкого произведения: это известный крест преп. Авраамия Ростовского, ныне принадлежащий Государственному музею-заповеднику «Ростовский кремль», куда он поступил из Ростовского Богоявленского Авраамиева монастыря172.

Рис. 3

Крест шестиконечный, с рельефными изображениями с лицевой стороны (рис. 4). Кроме крупной массивной фигуры распятого Христа на выделенном рельефом крестном древе с табличкой вверху, помеченной крестиком, на всех концах, кроме нижнего, расположены медальоны с погрудными изображениями предстоящих Богоматери и Иоанна Богослова (рис. 5), двух архангелов и ангела с мерилом в правой руке (рис. 6). Изображение архангела Михаила и Гавриила явно надо понимать как относящиеся к их изображениям в моленной позе, на концах верхней перекладины. Под Распятием вместо обычной для византийских изображений «главы Адама» характерная для романских памятников человеческая маска – олицетворение Земли. Надписи обычные, но в формуле ІС ХС НИКА последнее слово не разделено на два слога173. Имена архангелов соответственно имеют форму МИХАИЛЪ и ГАВРИЛЪ нетипичную для Северо-Восточной Руси, но весьма обычную для западных украинских земель. Криптограмма над Распятием не находит соответствий среди учтенных исследователями174.

Рис. 4

По преданию, описываемый крест получен преп. Авраамием на берегу р. Ишни, в окрестностях Ростова, на том месте, где стоит деревянный храм в честь св. Иоанна Богослова, вручившего этот крест. Данный сюжет только в XVIIвеке становится известным как иконографическая тема175. В середине этого столетия впервые изложено в пространной редакции жития преп. Авраамия о прежде хранившейся при его гробе «Трости», увенчанной крестом, которую якобы Иван Грозный «взя на победу и одоление Казанского царства», и лишь со второй половины XVIIстолетия начинают приобретать известность связанные с именем подвижника реалии, в томчисле и упомянутый крест176. Жезл же или «трость» – для сокрушения преп. Авраамием стоявшего в Ростове изваяния языческого бога Велеса. С подобными крестами на длинной рукояти, как известно, представлены на монетах и миниатюрах византийские императоры различных периодов177. Причем на монете Никифора IIФоки (963–969) изображена вручающей шестиконечный крест Богоматерь. Следовательно, иконографический мотив уже был известен, и оставалось его лишь переосмыслить применительно к местным условиям. Датировка креста преп. Авраамия долго оставалась загадочной, и в свое время такой крупный языковед, как И. И. Срезневский, относил его ко времени около 1125 года лишь на том основании, что подвижник был современником Владимира Мономаха178.

Рис. 5

Однако литературные сведения о преп. Авраамии Ростовском очень противоречивы. Уже В. О. Ключевский, изучавший три редакции жития, пришел к заключению, что источником первой из них, нестройной и составленной не раньше XVвека, оказалось устное предание, а мало знающий составитель второй редакции смешал основателя ростовского монастыря с Авраамием Чухломским179. Различные перипетии, сопровождавшие составление жития в XVI–XVII веках, детально освещены М. И. Соколовым180.Здесь стоит особо обратить внимание на начальную фразутретьей редакции: «о родословии чюдотворца Авраамия в прежде написанном житии его токмо возвещено от предел Галицких града нарицаемого Чюхлома»181. Легендарный характер сведений о преп. Авраамии Ростовском отмечал А. П. Кадлубовский182. Е. Е. Голубинский, исходя из сомнительных известий жития, находил логичным передвинуть описанные в нем факты к концу XIVвека и отождествить самого Авраамия с игуменом Богоявленского же монастыря в РостовеАвраамием Низким, сопровождавшим в 1385 году митрополита Пимена при его путешествии в Константинополь183. Прообразом легендарной трости Иоанна Богослова исследователь считал виденный некогда Антонием Новгородским в императорском дворце «посох железен, а на нем крест Иоанна Крестителя», который мог вывезти этот игумен184. Сохранившийся отливок креста по эпиграфическим признакам резных сопроводительных надписей следует датировать именно XIVвеком. Распятие, между тем, находит типологические параллели в византийских рельефах из слоновой кости, датируемых X–XII веками, и в том же материале можно найти аналогии для погрудных изображений архангелов185. Сходные медальоны с образом архангела Михаила, как уже было замечено, есть на крестах константинопольского происхождения186. Олицетворение Земли в подножии Распятия, иногда с сопроводительной надписью: TERRA, более характерно для романской пластики187.

Достаточно взглянуть на живописный рельеф массивных и с как бы заплывшими деталями изображений ростовского креста, чтобы понять, что это копия более раннего оригинала, столь органично соединившего иконографические и стилистические черты византийского и романского искусства (рис. 5, 6). Это слияние отличает продукцию наиболее элитарных константинопольских мастеров около 1200 года, следы деятельности которых прослеживаются в начале XIIIвека также в Киеве188. Фрагмент бронзового рельефного креста, найденный в Галиче, даже при всей своей неудовлетворительной сохранности (рис. 3), исключительно важен в том отношении, что позволяет говорить об изяществе утраченного оригинала ростовской копии XIVвека. Это заметно прежде всего по фигуре распятого Христа, а отчасти и по бюстам предстоящих, в медальонах, обрамление которых имитирует жемчужную обнизь. Но, с другой стороны, не будь этой копии, – оказалось бы невозможным представить первоначальный вид изделия, пластические качества которого сегодня понятны все-таки относительно (рис. 4).

Рис. 6