Приложение

Дополнительные сведения о культовых местах и святилищах

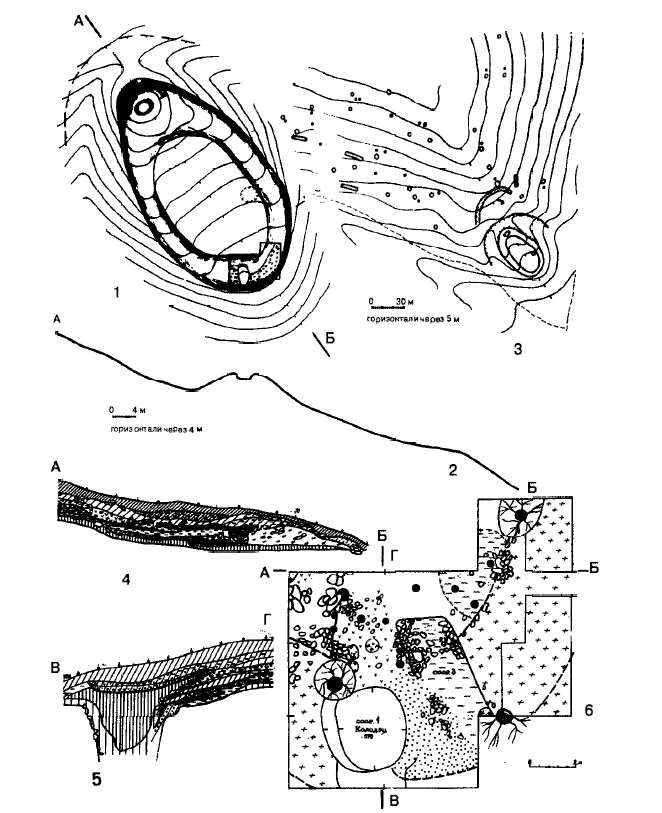

Аркона на острове Рюген, Германия. Городище-святилище IX–XII вв., расположено на мысу высотой 40 м, обращенном к востоку. С трех сторон омывается морем и в большей степени разрушено. Современные размеры – 90 м с востока на запад и до 160 м с севера на юг, предполагаемые прежние размеры в 2–3 раза больше.

Раскопки проводились в 1921,1930 и 1969–1971 гг., когда через площадку и вал были проложены траншеи шириной 1 м (рис. 15). В валу выявлены три строительных периода, обнаружены прослойки обожженной глины, угля, камней. С внутренней стороны вала проходит плоский ров и с внешней стороны более глубокий ров также с плоским дном. Оконечность мыса отделена внутренним валом шириной 5–6 м и плоским рвом шириной 10 м, сооруженными в IX в.

На площадке между валами построек не обнаружено. Частично раскопаны углубления в материке (глубиной до 60 см), имеющие длину 4,1 и 6,2 м и содержащие многочисленные вещи. В одной из траншей выявлена каменная кладка и под ней в углублении найдено 8–11 мужских черепов, частично поврежденных, кости животных, вещи, обломки посуды X–XII вв. В другой траншее в углублении находились остатки ларца с многочисленными вещами.

У северного склона городища находится источник воды, к нему проложена дорожка. В окрестностях городища расположены 14 поселений и большой курганный могильник.

Schuchardt С., 1926, S. 14–22; Dyggve £., 1959, S. 193–205; Berkekamp Н., 1974, S. 211–252; 1973, S. 285–289; Herrmann J., 1974, S. 177–210; 1978, S. 162–178; Miiller Н., 1974, S. 255–293.

Асташково, Смоленская обл., Россия. Городище в лесу среди болот на левом берегу Сожа. Овальная площадка (14,5 х 12 м) окружена расплывшимся валом (ширина 4 м, высота 0,5 м) и рвом глубиной 50 см. Под насыпью вала и в ней встречается уголь. Площадка городища вдоль вала прокалена.

Третьяков П.Н., Шмидт Е.А., 1963, с. 124–125.

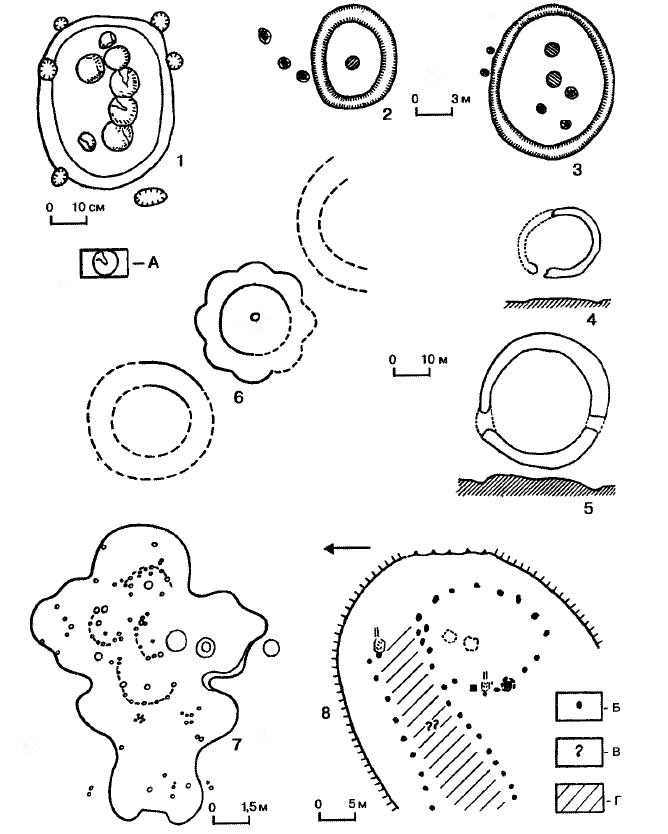

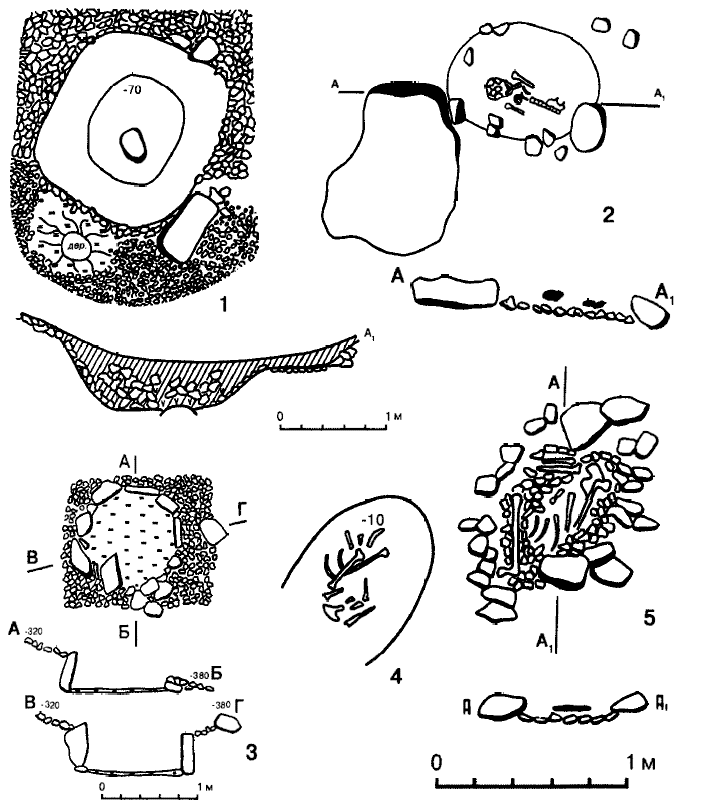

Бабин, Черновицкая обл., Украина. Городище на вершине останца правого берега Днестра. Центральная площадка круглой формы (диаметр 7 м) окружена заплывшим рвом с выступами полукруглой формы (ширина рва 2 м). С напольной стороны по склону останца проходят два дугообразных эскарпа, не доходящих до обрывов. Во рвах найдены угли, кальцинированные кости, обломки гончарной посуды IX–X вв. (рис. 7, 1). Рядом с городищем находится большое синхронное поселение.

Тимощук Б. А., Русанова И. П., 1983, с. 164–165.

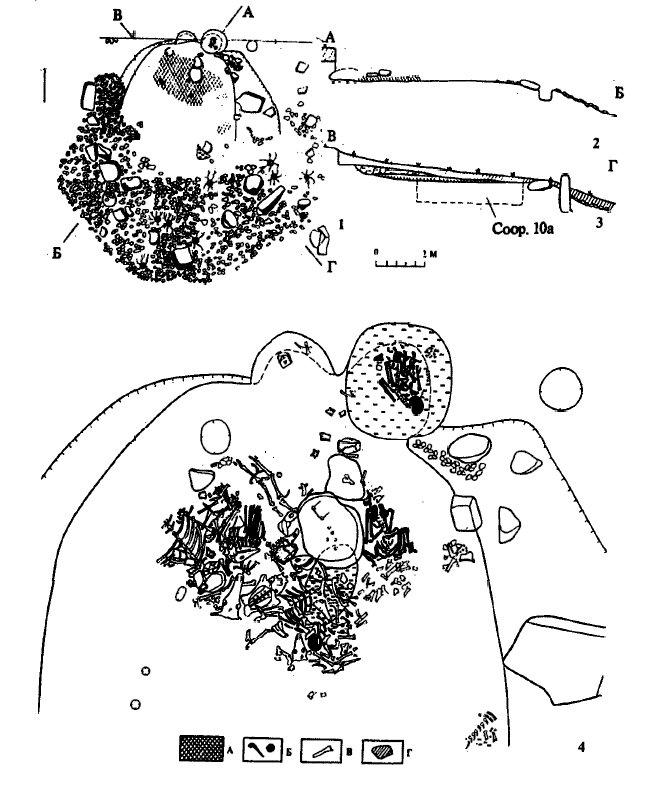

Бабина долина, Тернопольская об л., Украина. Культовые яма и площадка XII – начала XIII в., расположенные на месте поселения XI–XII вв., находившегося у подножия городища-святилища Звенигород. Раскопками, проведенными в 1985–1989 гг. Тернопольским краеведческим музеем под руководством М.А. Ягодинской, вскрыта большая площадь на поселении и открыты жилые полуземлянки с печами-каменками и хозяйственными помещениями с каменными рабочими площадками.

Сооружение 5 представляло собой прямоугольную постройку (2,8 х 2,2 м), углубленную в материк на 50 см, со стенами столбовой конструкции (рис. 67, 2). На поду круглой нишеобразной печи (диаметр 90 см), вырезанной в стене постройки, лежали череп, кости рук ребенка и симметрично по обе стороны черепа – две согнутые ноги теленка. На обожженном полу помещения брошен костяк женщины, голова ее отсутствует. В разных местах на полу находились скопления костей людей и животных, вещи, обломки посуды. Помещение засыпано глиной, сверху положены большая каменная плита, фрагмент черепа человека и разожжен огонь.

Сооружение 10 перекрывало более раннее жилище и представляло собой округлую горизонтальную площадку, выровненную на склоне (на верху склона она углублена на 80–110 см, внизу на 15–20 см). Северный склон кругом площадки выложен камнями и большими плитами. К югу от площадки в глиняном склоне вырезана нишеобразная печь (диаметр 2 м). В печи на правом боку лежал скелет подростка с поджатыми к груди руками и ногами (рис. 68). Площадка имела овальную форму (5 х 5,6 м). В ее центре находилось пятно обожженной до красного цвета глины (80 х 45 см), окруженное столбовыми ямками. К западу от пятна лежал костяк человека. Кругом в один ряд уложены кости и черепа крупных рогатых животных.

На краю площадки находились еще два скопления костей: в одном из них были челюсть теленка, кости конечностей мелкого рогатого скота, челюсть человека, височное проволочное кольцо и разбитый горшок, во втором скоплении – позвоночник мелкого рогатого животного, пряжка, нож и кресало.

Сверху в центре площадки положены два больших камня и все засыпано глиной.

Ягодинская М. А. Отчет о работах за 1985 и 1989 гг. Архив ИА Украины, Киев; Тернопольский краеведческий музей.

Благовещенская Гора около Вщижа, Брянская обл., Россия. Городище-святилище юхновской культуры. Площадка городища (40 х 25 м) с напольной стороны ограничена валом и широким рвом (ширина 18 м). С внутренней стороны к валу примыкал длинный общественный дом.

На городище найдена роменская керамика IX–X вв., рядом расположено синхронное селище, на котором открыто жилище и остатки длинного дома. Найдены амулеты из просверленных клыков, бобровых позвонков, камни с прочерченными крестовидными знаками, гребень с конскими головками. Возможно, городище служило святилищем и в это время. В XI–XIII вв. на городище находилось кладбище, и рядом была построена церковь Благовещения.

Рыбаков Б.А., 1953, с. 108–113; 1987, с. 156–159.

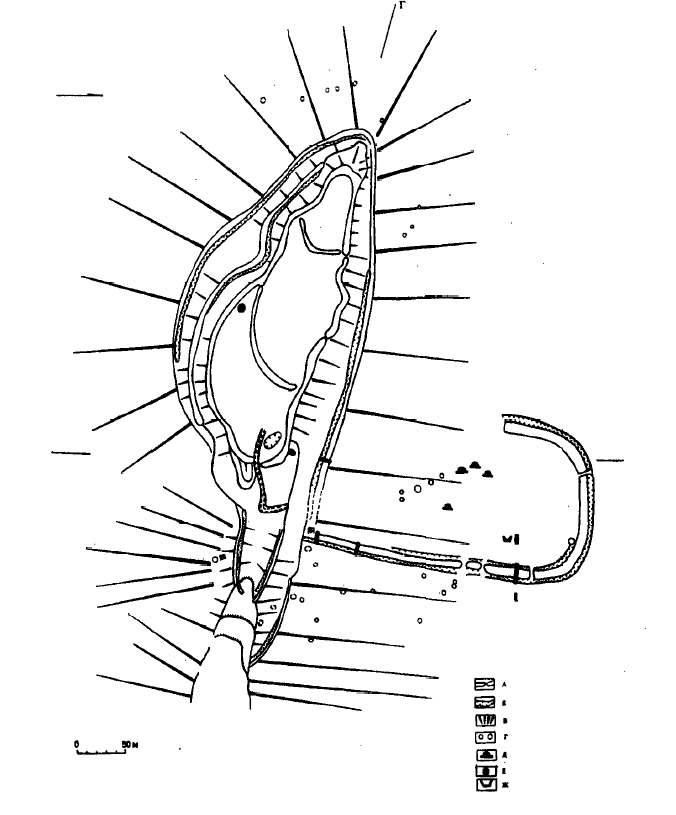

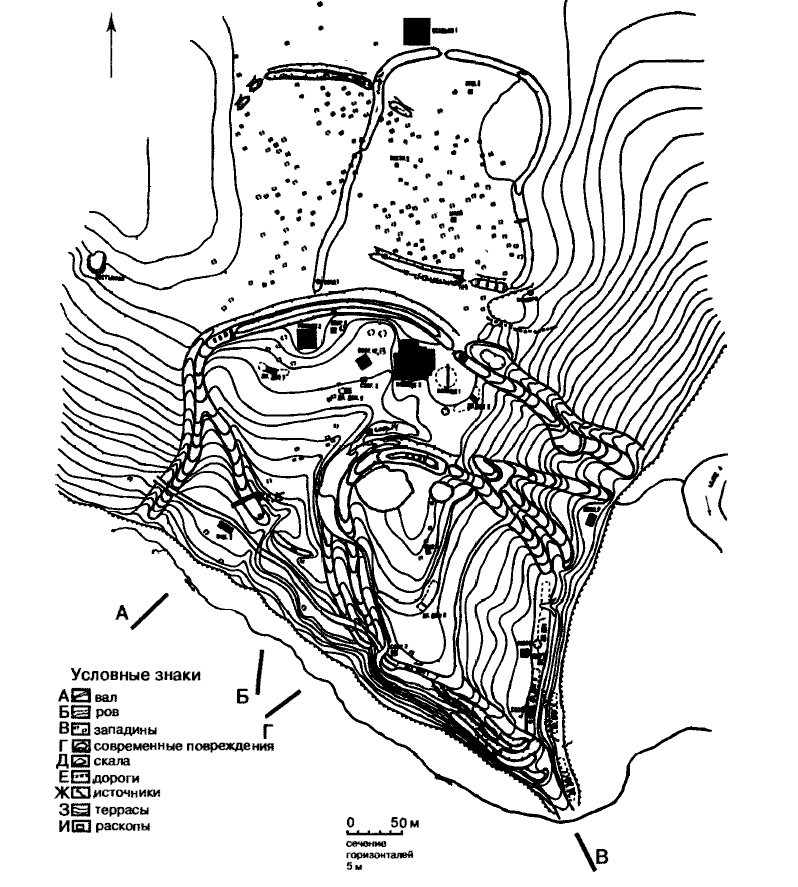

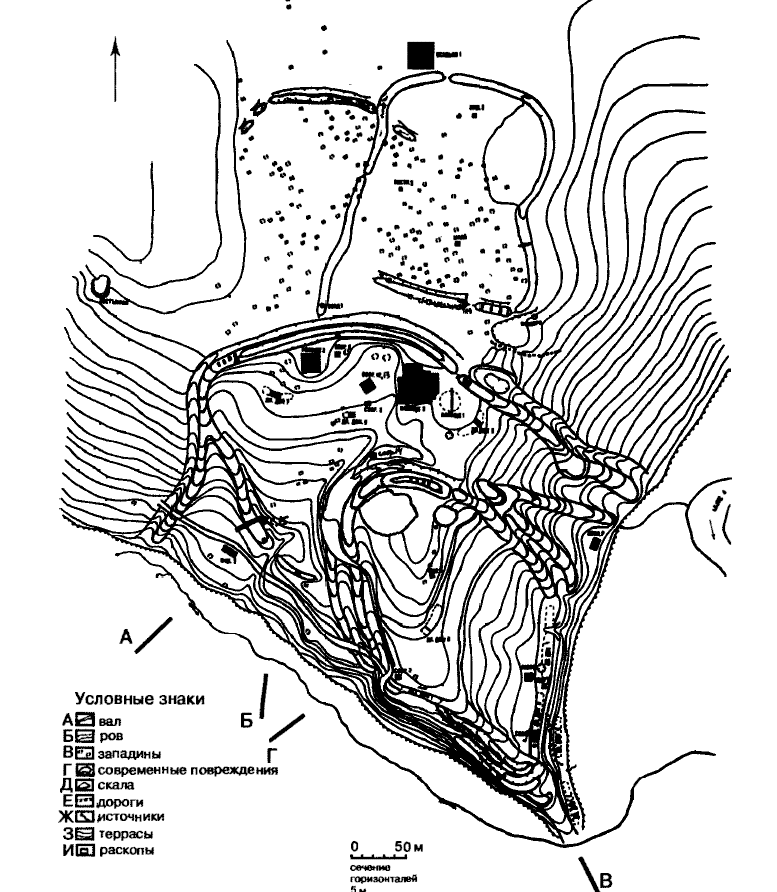

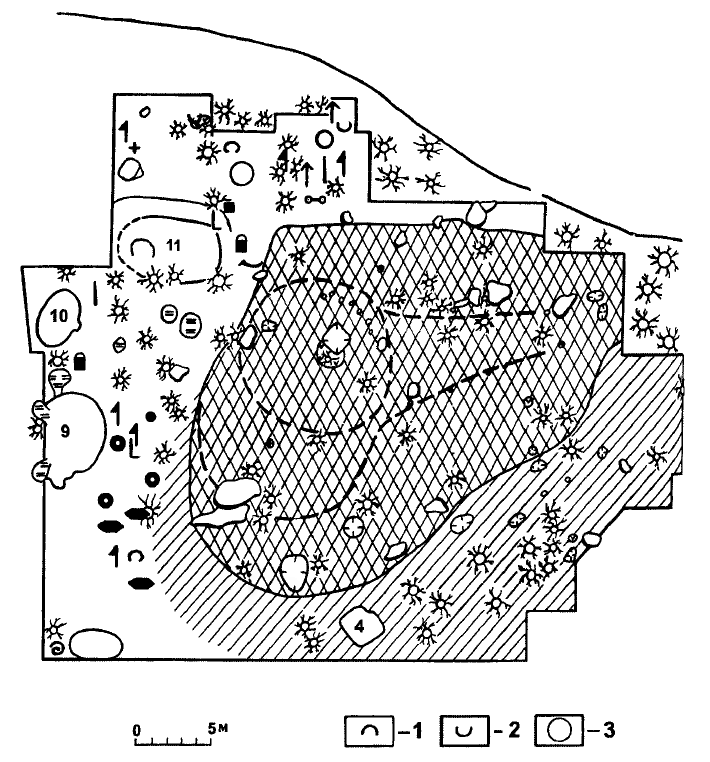

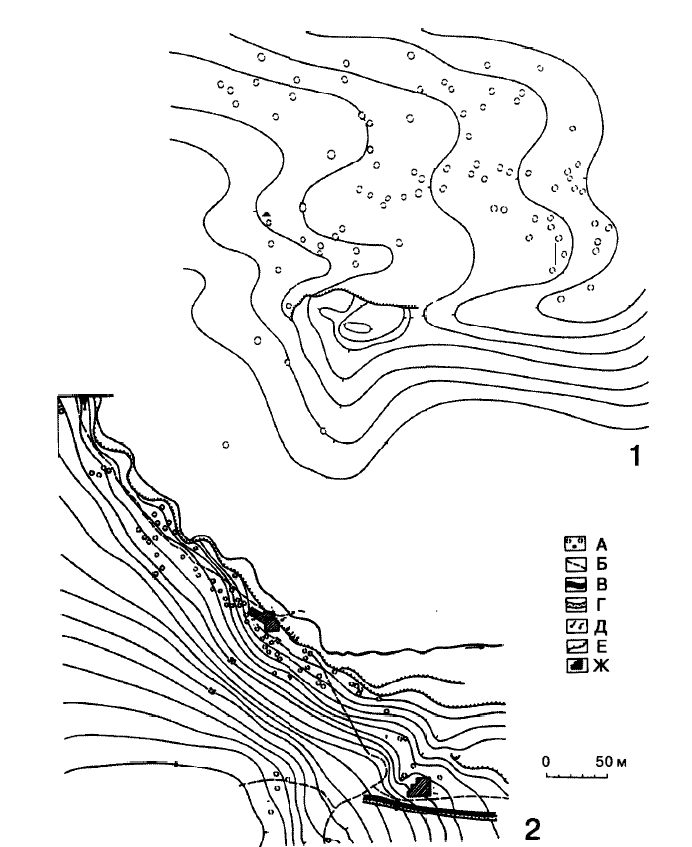

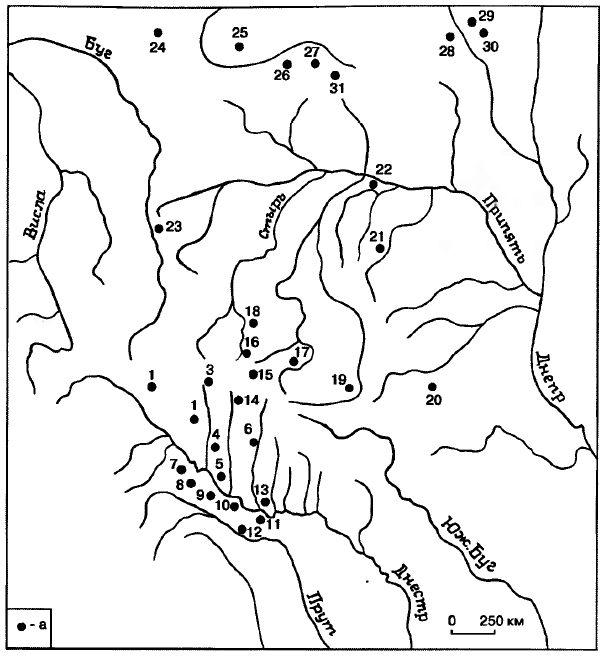

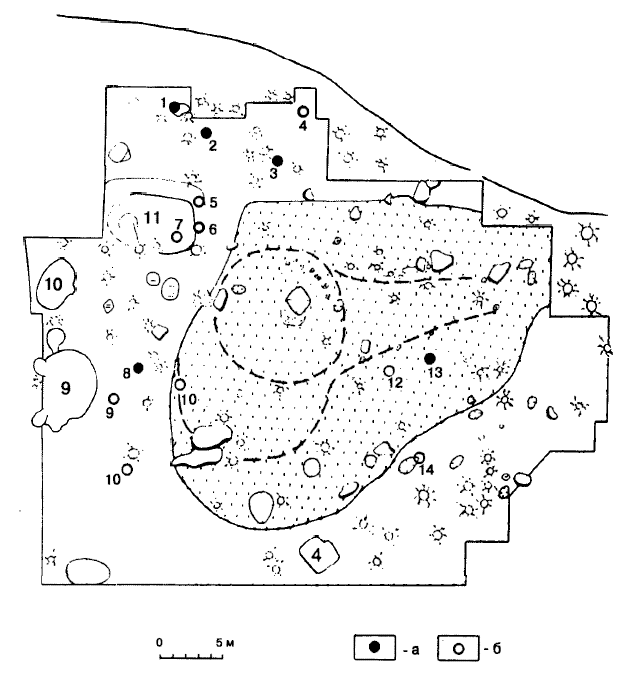

Богит, Гусятинский район, Тернопольская обл., Украина. Городище-святилище расположено на самом высоком холме в лесистой местности Медоборы в 5 км от с. Городница. Является ближайшим к месту находки Збручского идола культовым памятником. Раскопки проводились в 1984 г. Прикарпатской экспедицией Института археологии РАН. Траншеями перерезаны валы городища: главный вал около въезда на городище, второй вал у среза пересекающей его дороги, третий вал также около обнажения на дороге, северный земляной вал перерезан в трех местах. На площадке городища расчищено капище, жертвенник и три постройки – западины (рис. 16–26).

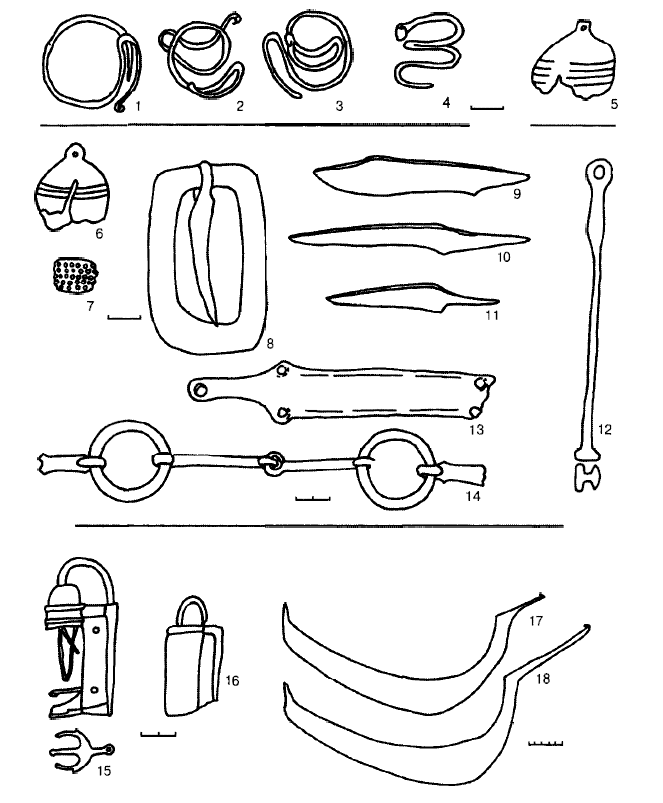

Круглая площадка капища (диаметр 9 м) окружена восемью углублениями, общий диаметр капища 17 м. Все углубления имеют чашевидную форму. Углубление 1 (3,8 х 3,2 м) глубиной в материке 40–60 см заполнено камнями. Со стороны центральной площадки большие камни выложены полукругом. Углубление 2 (4 х 2,8 м) глубиной 60 см также заполнено камнями, большие камни также образуют полукруг. В заполнении найдены черепки XII – первой половины XIII в. и зуб коровы. Углубление 3 (5 х 4 м) глубиной 60 см заполнено мелкими камнями и по дну выложено крупными камнями. Почти в середине среди камней выбрана яма 50 х 50 см, глубиной 70 см. Среди камней встречаются черепки XI–XII вв. и кости крупного рогатого скота (фаланги) и птицы. Углубление 4 (3,6 х 3,2 м, глубина 60 см) заполнено камнями и среди них выбрана яма 2 х 0,8 м, стенки которой обставлены большими камнями до дна углубления. В яме лежал костяк мужчины 60 лет, ориентированный головой на СЗ. Длина костяка 165 см. В заполнении найдены черепки 12–13 веков, тазовая кость крупного рогатого животного. Дно ямы около костяка посыпано углем и мелкими вторично обожженными черепками. Углубление 5 (3,6 х 2,8 м, глубина 60 см) выложено большими камнями и на его дне лежал большой камень с плоской поверхностью (80 х 55 см). Среди камней заполнения встречались обломки посуды XI–XII вв. Углубление 6 (3,8 х 3,8 м, глубина 50 см) с восточной стороны выложено большими камнями. На глубине 20 см среди камней заполнения находились кости ребенка 2–2,5 лет (обломки черепа с несросшимися швами, позвонки, ребра, кости конечностей). Найдены черепки XI–XII вв., зубы крупного рогатого скота и свиньи. Углубление 7 (4,6 х 3,8 м, глубина 50 см) заполнено камнями и на дне из больших камней сложены два концентрических кольца неправильной формы. Найдены зубы крупного рогатого животного. Углубление 8 (3,5 х 3,1 м, глубина 50 см) заполнено камнями и среди них лежат кости ребенка в возрасте около 1 года. В дне углубления выбрана яма (1,9 х 0,7 м, глубина 35 см в материке), стенки которой обставлены большими камнями и поставленными на ребро плитами. На дне ямы лежал костяк мужчины 60 лет, ориентированный головой к ЮЗ. Длина костяка 165 см. Найдены черепки конца X и XI вв., кости крупного рогатого скота, свиньи и зубы лошади.

На части городища, отделенной от капища валом 3, раскопано три западины. Постройка 1 (2,8 х 2,8 м, глубина 1,2 м) выбита в каменистом материке и камни из выброса лежат кругом котлована шириной до 2 м. Постройка заполнена камнями, по-видимому, упавшими со стен и с перекрытия. Полом служил каменистый материк, покрытый слоем угля толщиной 10 см, на нем находилось четыре очага, обставленных мелкими камнями (размеры очагов 80 х 50, 40 х 40, 60 х 30 и 60 х 40 см). На полу найдены черепки X–XI вв. и каменное биконическое пряслице. Постройка 2 (3,2 х 3,2 м, глубина 70 см) имела такую же конструкцию и заполнение, на полу выступает плоская поверхность материковой скалы. В трех углах котлована прослеживаются столбовые ямы. Очаг на полу (диаметр 60 см) обставлен камнями. На полу лежали обломки лепной миски и сковороды и гончарных горшков конца X–XI вв., кости свиньи. Постройка 3 (3,2 х 3,7 м, глубина 90 см) имеет такую же конструкцию и заполнена камнями. В ямке на каменистом полу находился очаг (диаметр 50 см, глубина от пола 8 см), обложенный мелкими сильно обожженными камнями. В разных местах на полу были устроены еще три маленьких очага (диаметры 15–20 см, глубина в полу 10–15 см), также огороженные камушками. На полу лежали обломки посуды X–XI вв. и кости животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиньи).

На этой же части городища вдоль валов видны горизонтальные площадки с культурным слоем 15–20 см, являющиеся остатками длинных наземных домов. Длинный дом 1, судя по размерам площадки, имел размеры 35 х 12 м. Расчищена его часть (5,2 х 12 м), свободная от деревьев. Пол дома вымощен камнями, среди которых выделяются столбовые ямы стен (диаметры ям 40–70 см, глубина 20–50 см). В слое на полу найдено много гончарной посуды, лепные миски и сковороды XI–XIII вв., кости крупного рогатого скота, часто раздробленные, бронзовая пластинка с отверстием и часть железного обруча ведра. Остатки длинного дома 2 прослеживаются в северо-восточной части городища вдоль культового рва. Предполагаемые размеры дома 60 х 6–8 м, он частично разрушен оползнями. На расчищенном участке 5 х 5 м сохранился пол, выложенный камнями, и культурный слой толщиной 10–15 см. В слое лежали черепки X–XI вв., кости животных и куски глиняной обмазки стен с отпечатками плетня.

На месте западины около длинного дома 2 раскрыт котлован пред- печной ямы с пологими стенками. Размеры ее плоского пола 2,4 х 2,6 м, глубина на склоне 40 и 80 см. В материковой стене склона выкопана нишеобразная хлебная печь, под которой имел диаметр 1,4 м, устье выложено камнями и имело ширину 50 см и высоту 40 см. Под и стенки печи прожжены на 15–20 см. На полу ямы, также обожженном, лежал слой угля толщиной 10 см, камни, куски большой глиняной жаровни, обломки глиняных гончарных сосудов и мисок XI в.

К югу от городища за пределами культового рва раскопано жилище (3 х 3,1 м), углубленное в материк на 80 см. Вдоль стены жилища оставлен каменный материковый выступ и к нему пристроена печь-каменка обычной конструкции с подом (80 х 40 см), выложенным камнями.

На северном склоне городища, окруженном земляным валом, видны насыпи четырех курганов, поросших лесом. Один из курганов частично разрушен дорогой. Его высота 1,2 м, диаметр 5 м. Насыпь кургана сложена из глины, в ней встречено несколько камней и черепки посуды X–XI вв. Под насыпью в материке вырыта прямоугольная яма (2,1 х 1,1 м, глубина 20 см), ориентированная с запада на восток. Яма заполнена черной землей с угольками, погребения нет. В этой же части городища траншеей (ширина ее 3 м, длина 10 м) выявлены два грунтовых трупосожжения. Погребение 1 находилось в яме 70 х 80 см, глубина в материке 20 см. Дно и стенки ямы выложены мелкими камнями и обожжены. В яме найдены пережженные мелкие косточки, обломки лепной конической миски и гончарных сосудов XI в., кости животных (зубы, пяточная кость, фаланги крупного рогатого скота и лошади). Погребение 2 находилось на расстоянии 1 м от первого и было помещено в овальную яму 2 х 1,6 м, углубленную в материк на 30 см. Стенки ямы наклонны и ее дно имеет размеры 1,4 х 1,1 м. Дно и нижняя часть стенок ямы выложены камнями. Заполнение ямы состоит из черной земли с включениями угля, отдельных камней, кусочков обожженной глины, пережженных костей и обломка черепа человека. Найдены обломки лепной и гончарной посуды, кости животных (зубы и фрагменты черепов крупного и мелкого рогатого скота).

Около городища Богит расположены поселения. Селище 1 находится к северу от городища за земляным валом. Здесь на пологом склоне насчитывается 13 западин от построек, но поверхность селища частично распахивали и западины на ней не сохранились. В шурфе на селище открыта полуземлянка с печью-каменкой и черепками X–XI вв. Селище 2 расположено к югу от городища в подножии горы. Здесь в центре ровной площадки, окруженной возвышенностями, выделяется большая западина диаметром 10 м и глубиной 2 м (возможно, остатки колодца). Кругом нее цепочкой тянутся обычные западины от 14 построек. Рядом с селищем на склоне оврага прослеживается культурный слой XII–XIII вв. Селище 3 расположено к западу от второго, на его поверхности сохранилось три западины, культурный слой X–XII вв. тянется на протяжении 200 м, найден серебряный слиток. Селище 4 в урочище Скала находится на расстоянии 1 км к юго-востоку от городища, окружено холмами и скалами. На нем насчитывается до 80 западин. Селище 5 обнаружено на таком же расстоянии от городища к северо-востоку. Здесь сохранилось 16 западин. В 300 м от этого селища обнаружено миниатюрное поселение, на котором находится всего 4 западины.

Русанова И. П., Тимощук Б. А., 1986, с. 90–100. Отчет Прикарпатской экспедиции за 1984 г. Архив ИА РАН, Архив ИА АН Украины.

Бранденбург, Германия. Культовая площадка, расположенная рядом с городищем, возникшим в VIII в., по преданию, святилище Триглава. На холме под фундаментом костела обнаружен культурный слой «нежилого» харатера.

Grebe K., 1968, S. 115–126; 1973, S. 269–277; 1983, S. 17–25; Geisler H., 1962, S. 66–77.

Бродовин, Германия. Площадка-капище находится на самой высокой части полуострова, выдающегося в озеро, окружена рвом (ширина его 5 м, глубина 80 см), имеет диаметр 25 м. На склоне холма расположено поселение IX/X–XII вв. В 1258 г. здесь построен монастырь (рис. 6, 5)

Herrmann J., 1971, S. 528

Бубнище, Ивано-Франковская обл., Украина. Городище, с трех сторон окруженное скалами, с четвертой стороны ограничено валом и внутренним рвом шириной 10 м. Диаметр площадки 40 м. В скале выбит колодец, к которому ведут каменные ступени, Колодец (2 х 2 м, современная глубина 5–6 м) не доходит до воды. В скалах выбиты три пещеры с сохранившимися пазами от бревен, На скалах изображены солярные знаки, углубление в форме ладони, личины. Рядом находится большой курганный могильник, состоящий из насыпей диаметром 5 ми высотой меньше 1 м.

Бурнашов Г. В., 1982.

Василев, Черновицкая обл, Украина. На могильнике XII–XIII вв. открыты ямы с углем, костями животных и черепками.

Тимощук Б. О. 1976, с. 97.

Верховляны, Гродненская обл. Беларусь. Городище, круглая площадка (7 х 7 м) которого ограничена внутренним рвом и валом. Во рву обнаружена каменная кладка, угли и гончарная керамика XI–XIII

Бубенько Т. С., Зайковский Э. М., Поздняков В. С., 1988, с. 357; Зверуго Я. Г. 1989, с. 194; Зайковскi Э., 1990, с. 73.

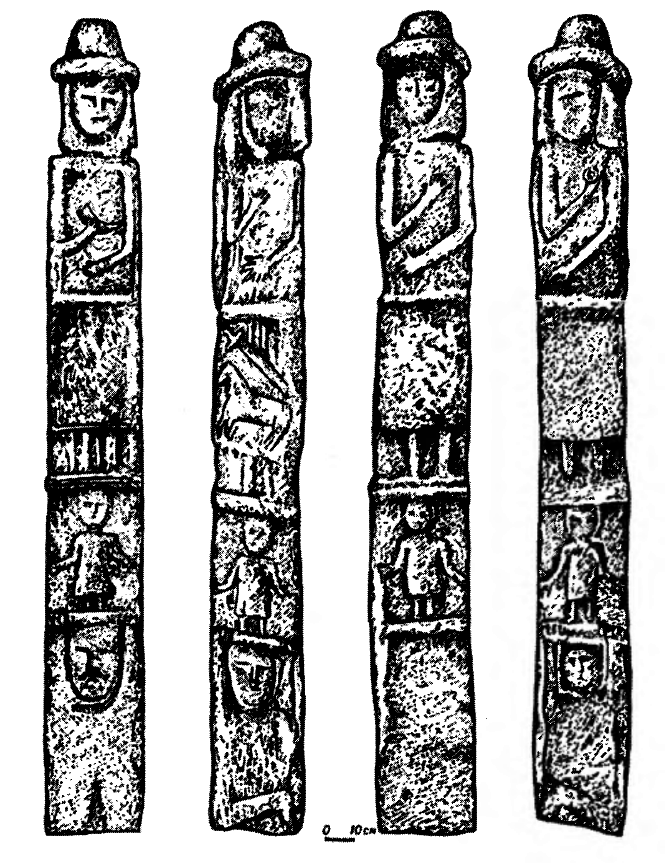

Волин, Польша. На самом высоком месте старого города раскопана деревянная постройка 5 х 5 м, окруженная оградой. Существовала со второй половины IX до начала XII в. В окрестностях найдена бронзовая фигурка коня, несколько деревянных фигурок, среди которых одна четырехликая.

На склоне Серебряного Холма находится кострище, где между камней, рыбьей чешуи лежал кусок черепа человека. Рядом открыта яма с двумя черепами, фрагментами посуды и костями животных.

Filipowiak W., 1962, S. 303–309; 1979, S. 109–113; 1982, S. 109–123; Kowalczyk М„ 1968, S. 54–55, 111; Hensel W„ 1978, S. 13–15.

Воргол, Воронежская обл., Россия. На городище-убежище частично сохранилась обожженная глиняная площадка (12 х 6 м). В ее центре находилась столбовая яма, рядом с ней скелет лошади, три наконечника стрел. На площадке лежали нож, обломки замка, гривны, трапециевидная привеска, бусина, астрагалы, льячки. Кругом площадки сохранилось шесть ям с золой, костями животных, черепками посуды, пряслицем, обломком жернова, косой, салтовской серьгой. Вещи относятся к X–XI вв. В валу городища обнаружено ритуальное захоронение конской головы, астрагала.

Москаленко А.Н., 1966, с. 203; 1981, с. 62–65, 126–131.

Вышегрод, Польша. На возвышении правого берега Вислы находится круглая площадка (диаметр 18 м), в центре которой сохранились следы столбов, прямоугольных срубных построек, череп тура. Площадка окружена рядом камней, среди которых находятся алтарь, плоский камень-жертвенник, скелет человека. К площадке ведет вымощенная камнями дорога, на которой лежало два серпа и скелет человека. Объект датируется X–XIII вв. (рис. 6, 8).В 2,6 км около городища Округлая гора выявлен ров, ограничивающий круглую площадку (диаметр приблизительно 20 м). В выступе рва найдены угли, кости животных, обломки посуды. Рядом расположено селище VI–XI вв.

Geirlach В., 1975, S. 54–56; Moszczyński A., Szymanski W., 1988, S. 140–145; Informator archeologiczny, 1982, S. 209; 1985, S. 153.

Гнездо, Польша. На горе Леха под фундаментом костела обнаружено кострище, состоящее из четырех слоев камней с прослойками угля и золы. Найдены кости животных VIII – начала IX в.

Kowalczyk M., 1968, S. 48; Zurowski K., S. 63.

Говда, Тернопольская обл., Украина. Городище расположено на мысу правого берега Збруча, окружено валом и с напольной стороны рвом. Овальная площадка городища (40 х 20 м) имеет наклон к юго-востоку с перепадом высот 20 м (рис. 10). В1988–1989 гг. вскрыта площадь 108 кв. м. В валу выделяется четыре строительных периода и каждый раз его поверхность покрывали каменной вымосткой. Внутренний вал заполнен прослойками угля, обожженной глины и камней, перемежающимися стерильными слоями чистой глины толщиной 20 и 80 см. В южной части вал перерезан колодцем, имевшим сверху пологие стенки и конусовидную форму, а с глубины 60 см – вертикальные стенки, обложенные камнями и укрепленные бревнами. В плане колодец круглый (диаметр 3,4 м). Раскопан до глубины 3,6 м. Найдена керамика XI в. и кости животных. К колодцу примыкает площадка, на которой горел огонь, и слой угля, ее покрывающий, связан с прослойками внутреннего рва. После засыпки колодца над ним в овальном углублении разжигался огонь и в насыпи вала сделана нитеобразная хлебная печь. В верхнем слое найдена керамика XII – первой половины XIII в., обломок стеклянного браслета, несколько наконечников стрел, кресало, шиферное пряслице, кости животных. Работами на городище Говда руководил И. О. Гавритухин.

Русанова И. П., Тимощук Б. А. Отчеты о работе Прикарпатской экспедиции за 1988, 1989 гг. Архив ИА РАН, Архив ИА АН Украины.

Головно, Волынская обл., Украина. Городище расположено на возвышении среди болотистого луга. Круглая площадка (диаметр 30 м) слегка повышается в центре и покрыта золистым слоем толщиной до 50 см. Под насыпью кольцевого вала (высота его 1 м) залегал слой камней, угля и обгоревших бревен. Вдоль вала выявлено

несколько корытовидных ям и скопления камней. Найдены обломки

посуды Х в., кости животных, фрагмент обгоревшего черепа человека и два зуба.

Кухаренко Ю.В., 1961, с. 11, 31–32.

Гора Хельмска около Кошалина, Польша. На верху горы обнаружены остатки постройки культовой (?) 2,5 х 4,5 м, с очагом из камней. Рядом находятся ямы с углем. Найдены нож, кресало, пряслице, кости животных и рыб, черепки посуды X–XIII вв.

Łosiński W. 1972, S. 333.

Горановцы, Болгария. Круглая площадка из глины, имеющая два выступа. Найдены кости животных, обломки посуды IX–X вв.

Выжарова Ж. Доклад на Международном симпозиуме по славянскому язычеству в Югославии, 1986 г.; Седов В. В., 1988, с. 288.

Горбово, Черновицкая обл., Украина. Городище расположено на мысу правого берега Прута. Центральная площадка городища (диаметр 30 м) окружена кольцевым валом и рвом, к ней примыкают две боковые площадки, расположенные на склоне и также ограниченные

валами. Плоская вершина центрального вала и уступ с его внутренней стороны вымощены камнями, покрыты углем, обожженной глиной и костями животных. Следы огнищ прослеживаются на вершине валов, окружающих боковые площадки городища. Культурного слоя нет. Рядом расположено селище IX–X вв.

Тимощук Б. О. 1976, с. 89–91.

Горки, Вологодская обл., Россия. На могильнике XII – начала XIII в. открыта овальная культовая яма (2,1 х 1,55 м, глубина 60–70 см). Найдены два замка, оковка деревянной посуды, скелеты двух собак, трех уток, стрепета, рыб и на дне ямы еще три скелета собак. Яма засыпана камнями и шлаком.

Макаров Н. А., 1987, с. 73079.

Городок, Хмельницкая обл., Украина. На краю селища VI–VIII вв. находится каменная вымостка (2,3 х 1,5 м), обожженная сверху, и рядом яма (диаметр 1,5 м, глубина 20 см) с обожженным дном, заполненная углем, золой, пережженными костями животных, обломками посуды.

Винокур И. С., Пиходнюк О. М., 1974, с. 223; Приходнюк О. М., 1975, с. 89–99.

Гродова Гора около Тумлина, Польша. На высоком холме Свентокжицких гор, покрыта лесом; сохранилось три концентрических вала, сложенных из камней и не имеющих оборонительного значения. На склоне горы расположены селища IX–XI вв. Наверху горы построена часовня.

Kuczyński J., Pyzik Z., 1968, S. 59–65.

Гросс Раден, округ Шверин, Германия. Деревянный храм расположен за пределами поселения X–XIII веков, к нему ведет мощеная дорога. Храм прямоугольный (12,5 х 7 м), стены сложены из вертикально стоявших плах, обшитых снаружи досками, имеющими вверху схематически вырубленные головки. Кругом храма на расстоянии 1 м от него проходит ограда из столбов. У входа найден череп зубра, глиняный кубок, обломки посуды IX–X вв. В северной части находилось шесть черепов коней, у юго-восточной стены лежало два копья. Храм гросс Раден перестраивался, его средняя часть повреждена и место для идола не найдено.

В XI-XII вв. храм был перенесен на городище, расположенное на острове среди озера. Круглая площадка городища имела диаметр 25 м, вдоль ее края у вала располагались деревянные дома.

Schuldt Е., 1976, S. 28–50; 1978, S. 233–243; 1979, S. 163–170; 1985, S. 35–73; 208– 216; Германн И., 1980, с. 90.

Дембно, Польша. Городище в Свентокжицких горах. Площадка городища овальная (15 х 26 м), окружена валом и рвом. Во рву найдены опаленные камни, уголь, куски глиняной обмазки.

Gassowscy E., J., 1970, S. 94–95.

Добжешуво в Свентокжицких горах, Польша. Городище в Свентокжицких горах на высоком холме. Овальная площадка городища (40 х 80 м) ограничена тремя концентрическими валами, прерывающимися в нескольких местах. Четвертый вал отделяет городище от хребта. Основа невысоких валов (высота 1,5–2 м) сложена из крупных камней и на ней набросаны более мелкие камни. Поверхность валов обожжена, особенно сильно внутренний склон первого вала и внешние склоны второго и третьего. В центре площадки лежит большой камень с выбитыми на нем кругами. В разных местах на площадке и на валах стоят стелы, лежат большие округлые камни, сложены из камней ящики-жертвенники. В западной части площадки находится каменный фундамент алтаря, рядом с ним керамика VIII–IX вв. По радиоуглеродному анализу, взятому с первого вала, определена дата: 795 год. Рядом с городищем находятся селища VIII–X вв. (рис. 11, 2). Раскопки на городище проведены в 1975–1981 гг., вскрыта площадь 25 х 100 м и перерезаны валы.

Gassowska E., 1979, S. 122–127; Informator archeologiczny, 1977–1981.

Животинское, Воронежская обл., Россия. На городище IX–X вв. обнаружена яма диаметром 80 и глубиной 60 см, в которой находились уголь, 23 астрагала с отверстиями, точильный камень, бронзовый котел, кувшин и горелое зерно. На городище найдены глиняные хлебцы.

Винников А. З., 1990, с. 104.

Зааринген, округ Бранденбург, Германия. Около курганного могильника VII–XII вв. находится круглая площадка (диаметром 20 м), окруженная кольцевым рвом шириной 2–3 м (рис. 6, 4).

Hermann J., 1971, S. 259.

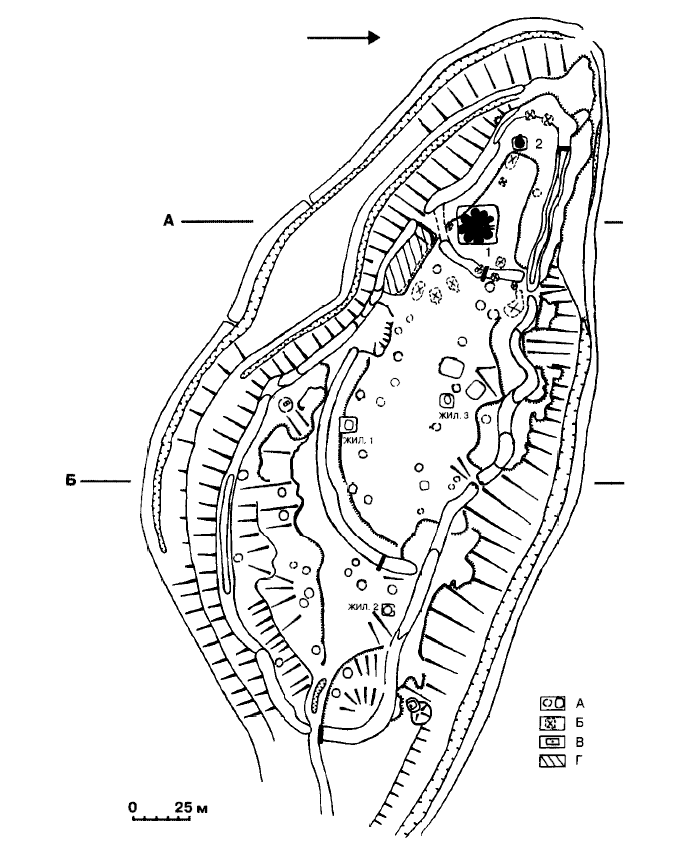

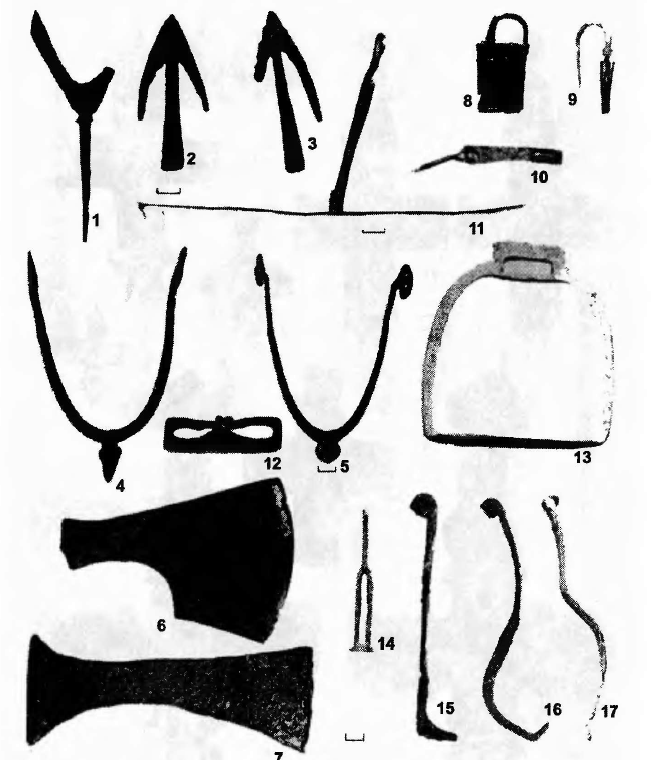

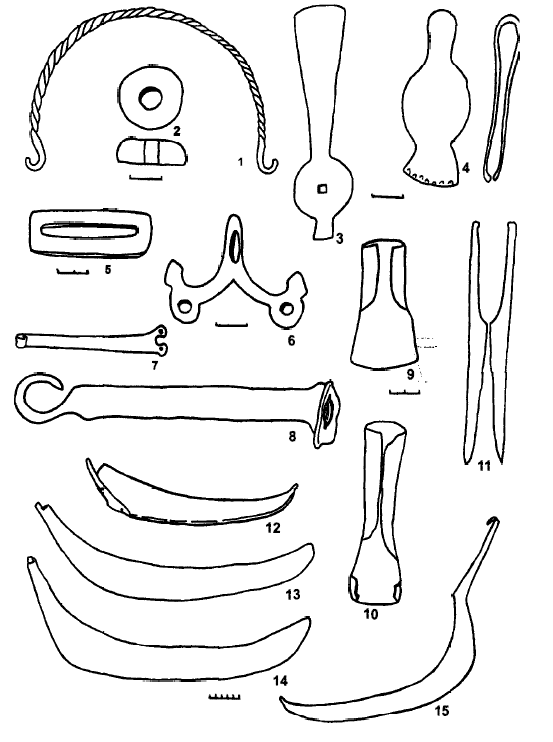

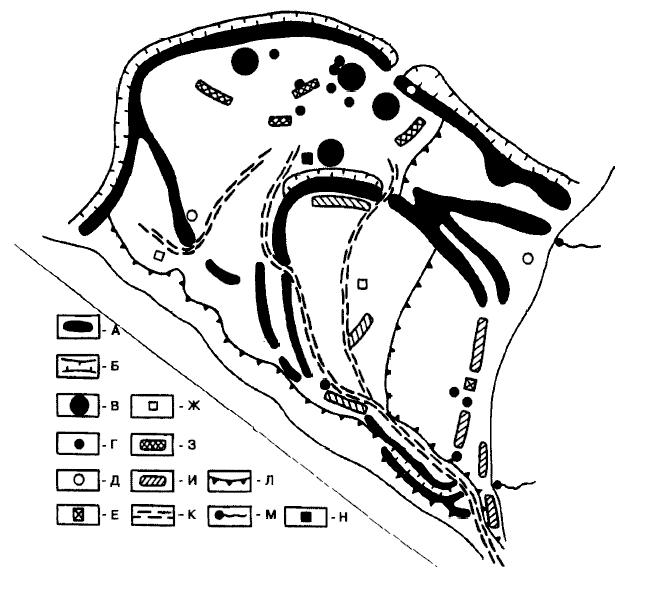

Звенигород, Тернопольская обл., Украина. Городище Звенигород расположено на склоне холма правого берега Збруча около с. Крутилов. Исследования проводили Прикарпатская экспедиция ИА РАН, Тернопольский краеведческий музей в 1985, 1987,1988 гг. Открыто три капища, 15 культовых сооружений, 10 длинных наземных домов, сделаны разрезы валов и рвов, исследованы окрестные селища (рис. 27–64).

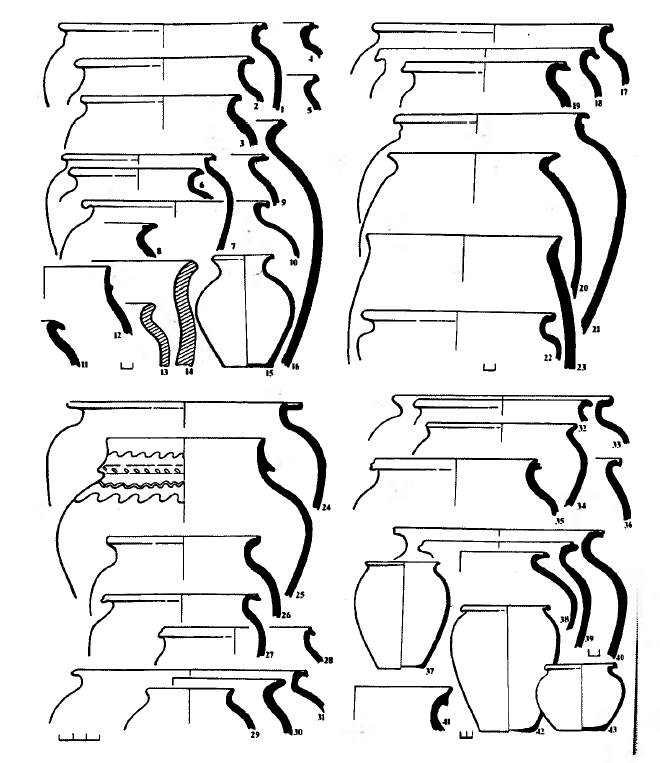

Вал 1 перерезан траншеей в северо-восточной части около современной дороги. Ширина вала 8 м, высота 1,8 м. В основании его залегает слой золы и угля толщиной 15–20 см, содержащий керамику скифского времени. Он перекрыт каменной насыпью высотой 70 см и на ней спланирована ровная площадка, покрытая углем и содержащая лепные черепки пражской культуры VI–VII вв. Затем насыпан слой земли и камней толщиной 40 см и на его поверхности устроена горизонтальная площадка, покрытая слоем угля и золы мощностью до 30 см, содержащая черепки XII в. В шурфе, выкопанном во внешнем рву этого вала, обнаружена горизонтальная площадка, выложенная камнями и черепками XII в.

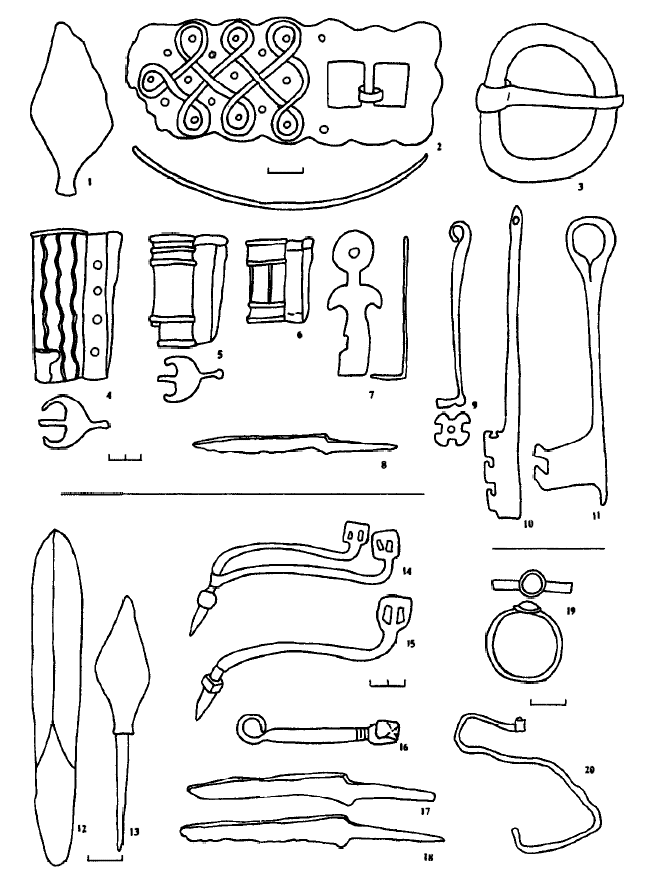

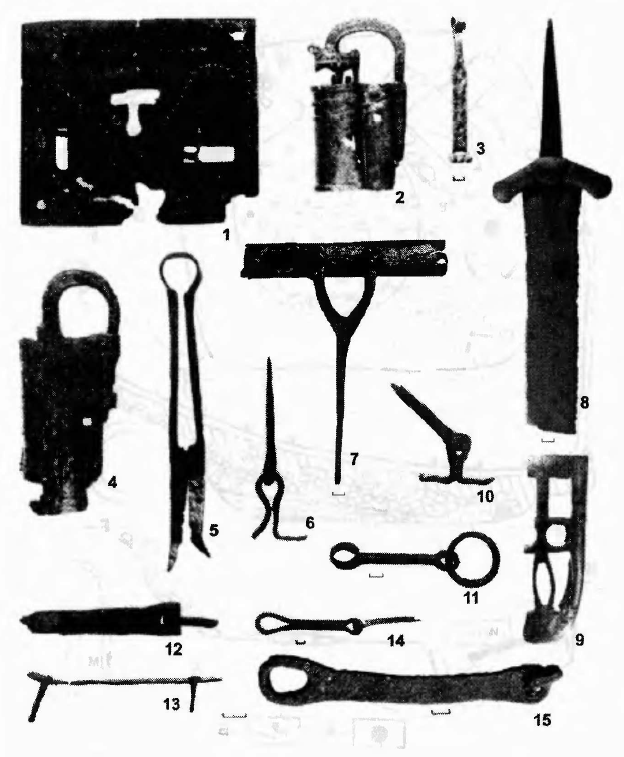

Вал 2 перерезан траншеей на месте современной дороги. Ширина вала 9 м, высота 1,8 м. В основании вала на высоту 50 см лежат камни, перекрытые большими каменными плитами (длиной до 80, шириной 30–40 см) и горизонтальным слоем обожженной красной глины толщиной 30–50 см. В слое найден один черепок с чернолощеной поверхностью скифского времени. Верхняя часть вала насыпана из земли и камней. На поверхности вала расчищена на 8 м в длину горизонтальная площадка, покрытая каменной вымосткой и слоем угля. Здесь найдена керамика XII в. и многочисленные вещи. Во внешнем рву этого вала также выявлена горизонтальная площадка, мощенная камнем.

Земляной вал перерезан траншеей шириной 2 м и длиной 28 м. Ширина вала 10 м, высота 2 м. Внутренний ров шириной 2,5 м и глубиной в материке 1,2 м имел ступенчатые стенки и ширина его по дну 80 см. Дно рва местами обожжено и покрыто углем. Насыпь вала сооружена в несколько приемов. Сначала на склоне площадки городища была сделана присыпка из глины с горизонтальной поверхностью, укрепленная с внешней стороны рядом опорных столбов. Основная насыпь вала состояла из серой глины с включением камней. С внешней стороны в ней вырезана ступенька шириной 3,6 м. Ее горизонтальная поверхность и вертикальный срез насыпи вала сильно прожжены на толщину до 40 см. На ступеньке лежат обгоревшие бревна, уложенные в ряд перпендикулярно насыпи вала, и все засыпано кусками обожженной глины и глиняной обмазки со следами плетня, среди заполнения выделяются три углистые прослойки, отделенные друг от друга слоями глины. В слое сожжения найдено два черепка – сильно обожженный лепной и гончарный с рифленой поверхностью. На вершине вала лежат крупные камни, частично обожженные, и находится небольшой очаг (диаметром 30 см).

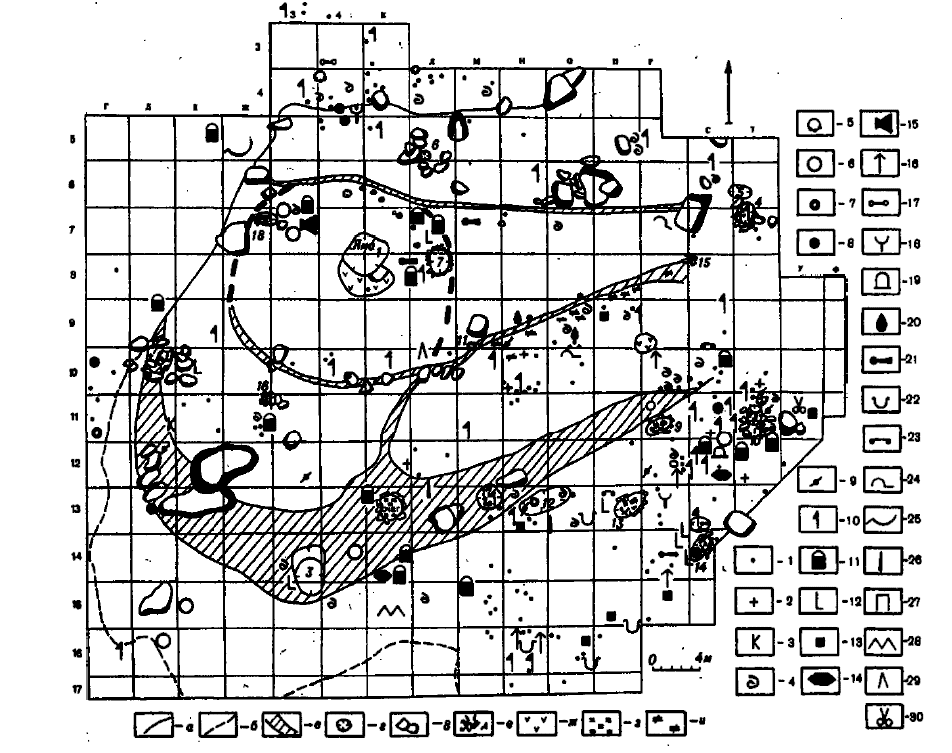

Капище 1 перерезано траншеей шириной 1 м и длиной 10 м, выявлен культурный слой толщиной 10–20 см и два углубления на противоположных концах траншеи (диаметры углублений 2,4 и 2,8 м).

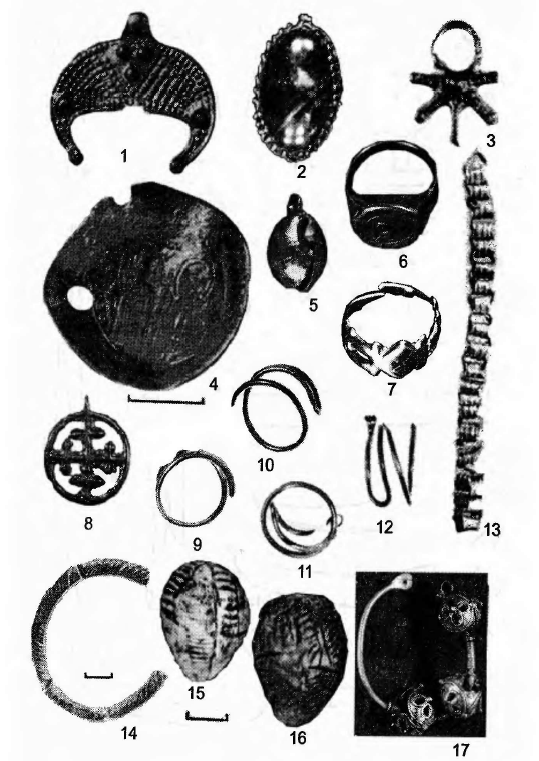

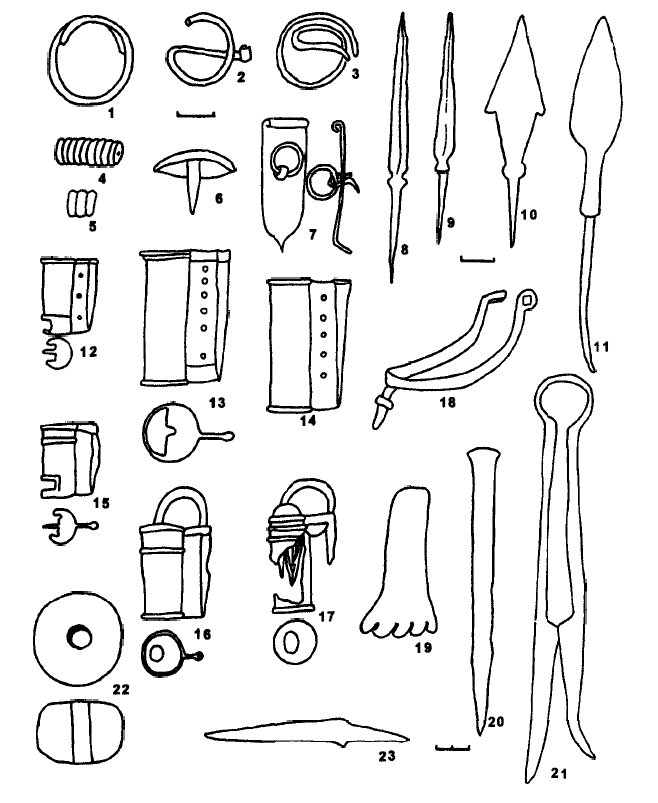

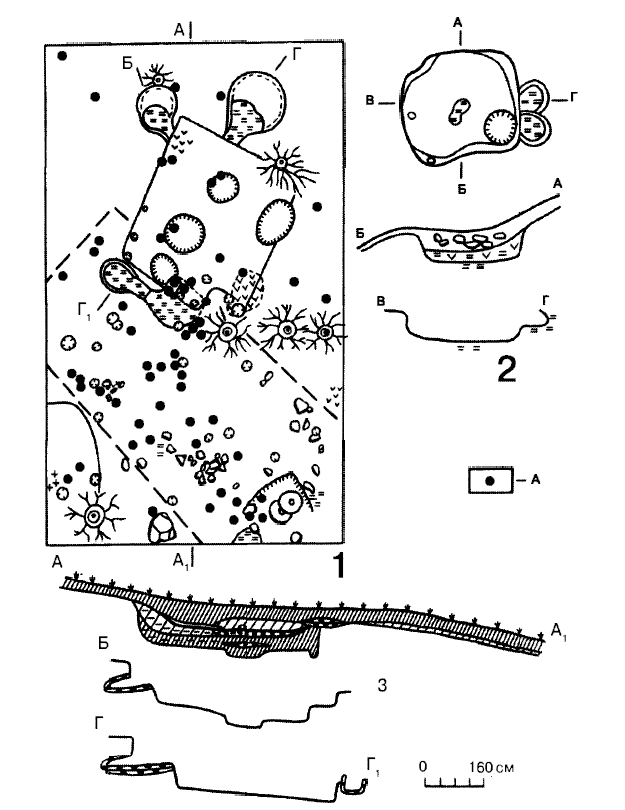

Капище 2 раскопано полностью, за исключением мест, где растут большие деревья. Общая площадь раскопа 180 кв. м. Площадка капища диаметром 10 м, в центре которой выступает материковая скала, с северо-запада и северо-востока ограничена валиком шириной 5 м и высотой 60–70 см. В южном секторе площадки находится пять столбовых ям диаметром и глубиной 10–15 см. Площадка капища выложена камнями и усеяна вещами. У южного края находится четыре чашевидных ямы. Стенки одной ямы выложены мелкими камнями (диаметр ямы 1 м, глубина 35 см), вторая яма (диаметр 1,4 м, глубина 40 см) заполнена костями животных, в третьей яме (диаметр 50 см, глубина 30 см) лежали вещи, четвертая яма имела размера 1,5 х 1,2 м и глубину 30 см. В северной части капища расположена одна яма (70 х 80 см, глубина 30 см). К востоку от центра площадки среди камней выбита большая овальная яма (2,8 х 1 м, глубина 20 см), раскопанная не полностью из-за растущих на ней деревьев.

Капище 3 раскопано полностью вместе с прилегающими к нему сооружениями. Площадь раскопа 1424 кв. м разбита на квадраты 2 х 2 м, имеющие цифровые обозначения с севера на юг и буквенные с запада на восток. Поверхность капища вымощена камнями и на них лежит слой толщиной 15–20 см, насыщенный обломками посуды, костями животных и многочисленными и разнообразными вещами. Среди камней вымостки в разных местах выбраны неглубокие овальные в плане ямы.

Яма 1 – центральная на капище, имеет квадратную форму с закругленными углами, ориентированными по сторонам света (сверху размеры ямы 1,6 х 1,7 м, ко дну на глубине 80 см стенки ямы сужаются, дно в виде плоской материковой скалы имеет размеры 85 х 95 см). Перед ямой находится горизонтальная площадка с обожженной поверхностью и лежит каменная плита 30 х 65 см.

Яма 2 расположена к северо-западу от края капища. Форма ее округлая (1,25 х 1,6 м, глубина 95 см), стенки ступенчатые, заполнение слоистое с углем. Найдены человеческие кости и вещи.

Яма 3 в нижнем уступе капища (2,1 х 1,6 м) имеет на склоне глубину 20 и 80 см. Рядом в круглой яме находится очаг (диаметр 95 см). Его сильно обожженный под обставлен каменными плитами высотой 40–60 см, поставленными на ребро.

Яма 4 на склоне восточной части капища вытянута с севера на юг (65 х 80 см, глубина 40–60 см). В яме находился обломок черепа ребенка и нож.

Яма 5 расположена рядом (50 х 80 см, глубина 20 см).

Яма 6 на верхней площадке капища обставлена камнями (диаметр и глубина 40–45 см).

Яма 7 к востоку от центральной ямы (75 х 95 см, глубина 30 см) выложена камнями, содержала кости людей, животных и вещи.

Яма 8 находилась на уступе капища (диаметр и глубина 45 см).

Яма 9 около северо-восточного подножия капища (1,1 х 0,65 м, глубина 10–15 см) заполнена разрозненными человеческими костями.

Яма 10 на склоне к востоку от капища (50 х 70 см, глубина 20–60 см) выложена камнями. В яме и кругом нее много вещей.

Яма 11 входит в ряд столбовых ям, идущих на расстоянии 2,5 м одна от другой и отделяющих среднюю от нижней ступени капища.

Яма 12 у южного подножия капища (2,2 х 0,55 м, глубина 10–20 см) содержала вещевые находки.

Яма 13 у подножия капища (1,4 х 0,8 м, глубина 10 см) заполнена человеческими костями.

Яма 14 расположена рядом (1 х 0,6 м, глубина 10 см), заполнена человеческими костями.

Яма 15 входит в ряд столбовых ям вместе с ямой 11, обставлена камнями.

Яма 16 расположена в западной части капища южнее центральной ямы (диаметр 40 см, глубина 30 см), стенки выложена камнями.

Яма 17 на склоне у южного края капища (диаметр 1 м, глубина 20 см) содержала вещи.

Яма 18 расположена к западу от центральной ямы (1,45 х 1 м, глубина 20 см). Найдены кости людей и животных. Кругом ямы лежат вещи.

Сооружение 1 расположено на террасе у южного входа на городище (диаметр 2,8 м, глубина 50 см). На дне лежал костяк коровы, черепки и обломки стеклянных браслетов.

Сооружение 2 на той же террасе (4,4 х 3 м, глубина 60 см) имеет вход в виде ступеньки (1 х 0,5 м), материковый выступ-ступеньку вдоль длинной стены и столбовые ямы у стен. Напротив входа в стене вырезана нитеобразная печь (диаметр 1 м) и предпечная яма (диаметр 80 см, глубина 20 см). На полу прослеживаются две угольные прослойки, которые содержали разрозненные кости нескольких взрослых человек и детей, кости животных и вещи. Сооружение 3 расположено на террасе у начала дороги на капища (2,4 х 4 м, глубина 50 см). На полу лежал скорченный скелет подростка, куски туш и челюсти крупного рогатого скота, черепки сосудов, наконечник стрелы. Сооружение 4 находится около капища 3 (1,8 х 2 м, глубина 50–80 см). Дно покрыто несколькими слоями угля и камней. Найден рассеченный на две части костяк мужчины, обожженные зерна и вещи.

Сооружение 5 расположено в низине между капищами 2 и 3 (3,6 х 2,4 м, глубина 0,4–1,1 м). В заполнении прослеживаются прослойки угля, обожженной глины и камней, в которых находились черепа и кости взрослых мужчин, кости животных, обгоревшие зерна, вещи, в том числе четыре трехбусинных золотых кольца, массивный серебряный браслет. На разных уровнях в стене вырезаны нитеобразные печи – диаметр нижней 80 см, верхней 90 х 110 см и сохранившаяся высота 50 см. Сооружение построено на месте более ранних хлебных печей, вырытых в склоне материка. От печей сохранились круглые и овальные поды и устья, обращенные вниз по склону. Печи частично перекрывают одна другую.

Сооружение 6 находится между капищами 2 и 3 у внешнего вала (2,8 х 2,8 м, глубина 80 см и 40 см). Пол в центре обожжен. В восточной стене вырезано две нитеобразные печи, частично перекрывающие одна другую (их диаметры 80 см и 70 х 90 см).

Сооружение 7 расположено между отрогами вала 1, над источником чистой воды. Представляет собой ровную площадку 6,5 х 7 м, выложенную камнями. Найдены черепки и кости животных.

Сооружение 8 вырезано на склоне над нижней террасой городища (2,6 х 2,7 м, глубина 0,2–1,6 м). На полу находится очаг из обожженной глины (диаметр 40 см) и в стене сделана нитеобразная печь (диаметр 85 см), к которой в глинистом склоне пробито отверстие – дымоход.

Сооружение 9 расположено к западу от капища 3 и представляет собой округлую яму с пологими стенками (на уровне материка диаметр 4 м, на уровне пола 3 х 3,2 м, глубина 1,1 м). В полу вырыта яма (диаметр 1 м, глубина 90 см). Сооружение использовалось многократно, в заполнении видны прослойки угля, обожженной глины и в материковых стенках на разном уровне вырыты нитеобразные печи. Нижняя печь имела диаметр 0,85–1 м и высоту свода 70 см, вторая расположена на 30 см выше (диаметр 80 см), третья еще на 60 см выше (диаметры 1,3–1,6 м, высота свода 70 см). Встречены кости человека и обломки посуды.

Сооружение 10 находится рядом с предыдущим (3,4 х 2,5 м, глубина 20 см). В центре помещено круглое кострище (80 х 90 см). Найдены вещи. Сооружение 11 расположено на склоне рядом с капищем 3 (4,3 х 6,8 м, глубина 10–90 см). Содержало большое количество вещей, кости человека и животных. Сооружение 12 находится на склоне между капищами 2 и 3 (4 х 3,6 м, глубина 20–80 см). Заполнение слоистое, со стерильными прослойками, в стене сделаны три нитеобразные печи (диаметры их 80, 90, 140 см).

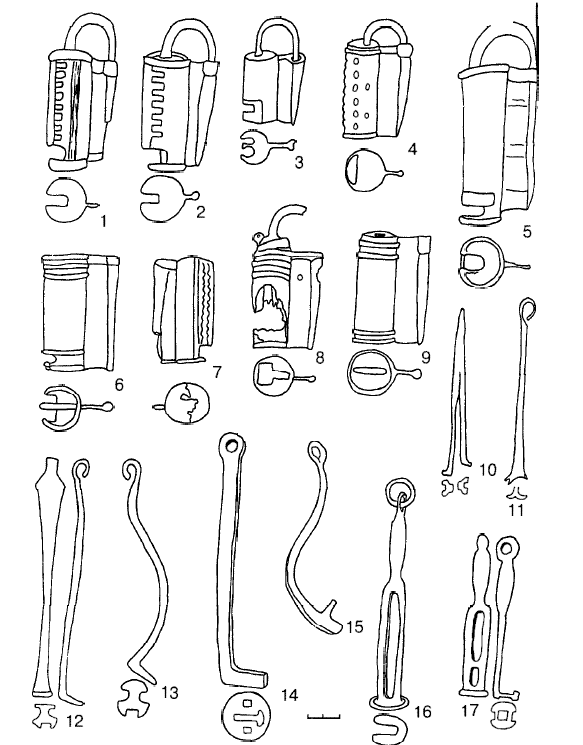

Сооружение 13 построено на месте предшествующего и представляет собой наземную постройку столбовой конструкции. С ней связана глинобитная печь (1,0 х 0,6 м, высота стенок до 40 см). Найдено много вещей, среди них серебряная гривна киевского типа, конское снаряжение.

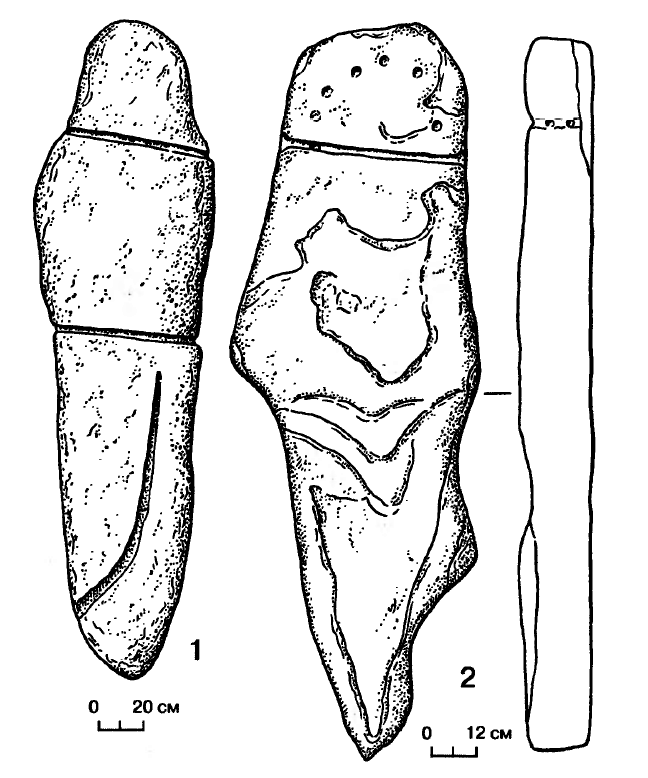

Сооружение 14 расположено около внутреннего рва и вала 1, примыкало к предполагаемому капищу 4 (4,2 х 3,7 м, глубина 30–110 см). Пол в центре обожжен (диаметр пятна красной глины 2,2 м) и на нем расположен круглый очаг (диаметр 1,2 м), окруженный столбовыми ямками. В стене на разном уровне вырезаны две нитеобразные печи (диаметры 70 и 80 см, высота свода верхней печи 40 см). В полу вырыта яма подквадратной формы (1 х 1,2 м, глубина в полу 60 см). Стенки ямы наклонные, она забита камнями и в ней лежит большая каменная плита, укреплявшая идола. Каменный идол (высота 195 см, ширина до 70 см, толщина плиты 20–25 см) лежал поперек ямы. Перед идолом было рассыпано обгоревшее зерно, находились разрозненные кости человека и фрагменты черепа, кости животных, серпы и другие вещи. Сооружение 15 примыкало к земляному валу и представляло собой круглые площадки, лежащие одна над другой. Диаметры площадок 4 м, окружены каменной кладкой. В центре нижней площадки находился глинобитный очаг квадратной формы (65 х 65 см) с глиняным бортиком. На уровне этой площадки в глиняную насыпь вала была врезана нитеобразная печь (диаметр 1 м). Найдены черепки XII в., череп свиньи, зубы и кости конечностей крупного и мелкого рогатого скота. Площадка была засыпана слоем глины и над ней устроена вторая, поверхность которой обожжена и в центре ее находился круглый очаг (диаметр 75 см). По площадке разбросаны кости таких же животных, а также обломки черепа и нижняя челюсть человека.

Длинный дом 1 расположен на террасе, огибающей южную площадку городища. Он перерезан траншеей, в которой выявлен культурный слой толщиной 15 см и пол дома, вымощенный камнями.

Длинный дом 2 находится между капищами 2 и 3 на небольшой террасе склона. На его ровной поверхности (12 х 5 м) вскрыта площадь 30 кв. м. Культурный слой на площадке имеет толщину 20 см, пол дома вымощен камнями, на нем помещен глиняный очаг (1 х 0,5 м).

Длинный дом 3 расположен на террасе у южного входа на городище. Его размеры 20 х 5 м. Вскрыта площадь, свободная от деревьев (50 кв. м). Стены дома были столбовой конструкции, сохранились столбовые ямки, обгоревшее бревно, лежащее вдоль стены. Вход имел вид тамбура (1,4 х 1,4 м). Пол вымощен камнями, на нем расположен глинобитный очаг с бортиком (диаметр 90 см). В центральной части дома на полу из камней сложено возвышение 1,6 х 0,8 м.

Длинный дом 4 находится на этой же террасе, его поверхность заросла большими деревьями. Приблизительные размеры дома 50 х 6 м.

Длинные дома 5 и 6 располагались на террасе у подножия городища около целебного источника. На их поверхности найдены обломки посуды.

Длинный дом 7 занимает террасу на склоне к югу от капища 2. Раскопана центральная часть дома, свободная от деревьев (55 кв. м). Столбовые ямы (диаметром и глубиной 15–20 см) идут вдоль стены дома на расстоянии друг от друга 40 см. На вымощенном камнями полу находился глиняный очаг, испорченный деревьями. В центре дома сохранились остатки сундука и многочисленные вещи. По всему полу встречаются обломки посуды и кости домашних животных.

Длинный дом 8 отстоит на 15 м к востоку от капища 1. Раскопана его средняя часть, свободная от деревьев (20 кв. м). Дом построен на склоне и его пол углублен в материк на 10 и 70 см. Пол покрыт каменной вымосткой, в нем прослеживаются столбовые ямы. В одной из них (диаметр 40 см, глубина 30 см) лежали четыре серебряных трехбусинных кольца. На месте дома после его разрушения выкопана яма (2,6 х 1,2–2 м), дно которой оказалось ниже пола на 20 см. В яме найдены вещи и разрозненные кости взрослых мужчин и детей. Сверху яма забросана камнями.

Длинный дом 9 занимает часть террасы на склоне южной части городища. Его площадка имеет приблизительные размеры 30 х 7 м. Пол дома вымощен камнями, на нем залегает слой толщиной 20 см.

Длинный дом 10, вероятно, примыкал с внутренней стороны к валу 1, где вся площадь перекопана ямами и канавами, служившими до современности для добычи камня. На сохранившихся останцах виден культурный слой толщиной 20–30 см, насыщенный углем, керамикой XI – начала XIII в. Здесь найдены дверные ключи и шпоры.

Жилище 1 на южной площадке городища были выбито в материковой скале (2,8 х 3 м, глубина 0,6–1,2 м). Печь-каменка (50 х 60 см) примыкает к каменному останцу.

Жилище 2 расположено за пределами городища южнее земляного вала над обрывом Слепого яра. Жилище прямоугольное в плане (2,7 х 2,45 м, глубина 20–25 см). В центре пола находится очаг, сложенный из камней (диаметр 40 см). Вход в жилище имел вид навеса, опирающегося на столбы. Рядом стояла наземная прямоугольная постройка (3,2 х 2,6 м).

Городище Звенигород окружено сельскими поселениями.

Селище «у двух источников» датируется X в., расположено на террасе р. Збруч ниже по течению от городища. Из-под высокого берега здесь вытекают два источника. На поселении раскопана типичная славянская полуземлянка с печью-каменкой в углу (2 х 2,2 м) и углубленная хозяйственная постройка (2 х 2,7 м).

Селище Замчище расположено к северу от городища на высоком плато, где сохранились валы городища высоцкой культуры. Размеры городища 220 х 180 м. Валы этого времени перерезаны траншеями в двух местах. Основу валов составляла стена из горизонтально положенных бревен, присыпанная с обеих сторон камнями. В древнерусское время площадь этого городища была застроена домами, от которых сохранились многочисленные западины. Четыре из них раскопаны, при этом открыты обычные славянские полуземлянки с печами-каменками и столбовой конструкцией стен, относящиеся к X–XI вв., и хозяйственные постройки XI – первой половины XII в. К северу от валов высоцкой культуры находятся 35 западин, расположенных кругом большой площади (250 х 70 м), с которой были убраны и сложены по ее краям большие камни. Вероятно, здесь находилось пахотное поле. На этом участке была раскопана целая усадьба (площадь 460 кв. м), на которой стояло два жилища с печами-каменками, одно из которых относилось к первой половине XI в. и погибло от пожара, второе жилище датируется второй половиной XI – началом XII в. На усадьбе находилось три хозяйственных постройки столбовой конструкции, в центральной части располагался незастроенный двор (8 х 11 м) (рис. 65). В древнерусское время наиболее густо застроенную часть поселения Замчище начали ограждать земляным валом, который был насыпан только отдельными отрезками.

Селище Хаща расположено в лесу к северо-западу от городища, на нем насчитывается 38 западин, тянущихся вдоль высокого обрыва к Слепому яру. На поверхности найдены черепки XII в.

Селище Стадна 1 расположено к востоку от Звенигорода на склоне высокого берега Збруча. Его поверхность частично распахивается и на ней обнаружена керамика трипольской культуры, раннего железного века и X–XIV вв. На части поселения, покрытой лесом, сохранилось шесть западин.

Селище Стадна 2 занимает склон холма к северо-востоку от городища. Здесь видны шесть западин, две из которых были раскопаны (130 кв. м). Открыты три хозяйственные постройки XI и XII – начала XIII вв. В одной из камней был сложен горн.

Селище Сиванка на противоположном берегу Збруча по подъемному материалу датируется X–XIII вв. Рядом с ним расположено два кургана (диаметры 8 м, высота 1,5 м).

Селище Бабина долина занимает склон глубокого оврага – Слепого яра (рис. 66, 2) и тянулось на протяжении 800 м. Поверхность селища покрыта лесом и на ней видны многочисленные западины. На вершине склона была начата постройка земляного вала, от которого сохранился небольшой участок. Селище исследовалось экспедицией Тернопольского музея под руководством М. А. Ягодинской. В юго-западной части вскрыта большая по площади усадьба, состоявшая из жилых домов и хозяйственных построек. В центральной части селища около целебных источников раскопано 12 углубленных построек – жилищ-полуземлянок с печами-каменками в углу и хозяйственных помещений с каменными рабочими площадками и очагами, относящихся к XI – началу XII в. Около источников раскопано два культовых сооружения (5 и 10), относящихся ко второй половине XII – началу XIII в.

Тимощук Б.А., Русанова И. П., 1988, Отчеты Прикарпатской экспедиции в архивах ИА РАН, ИА РАН Украины, Тернопольского музея.

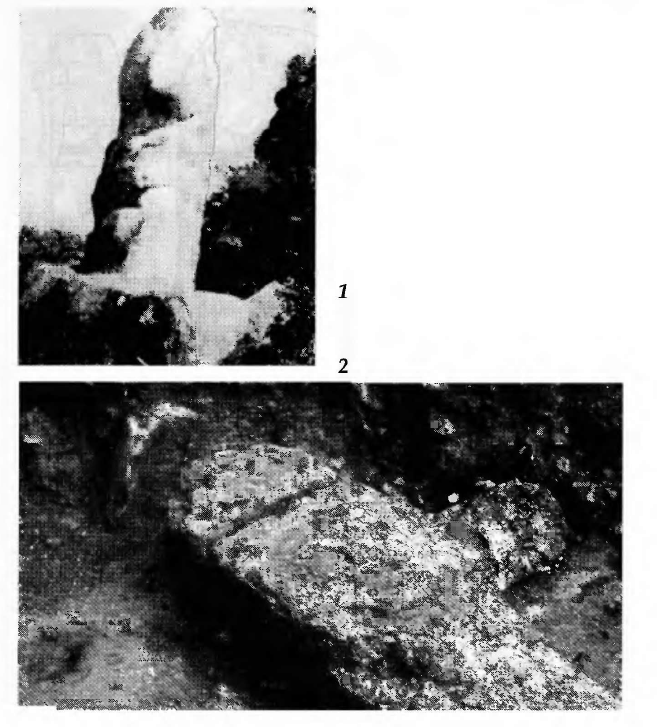

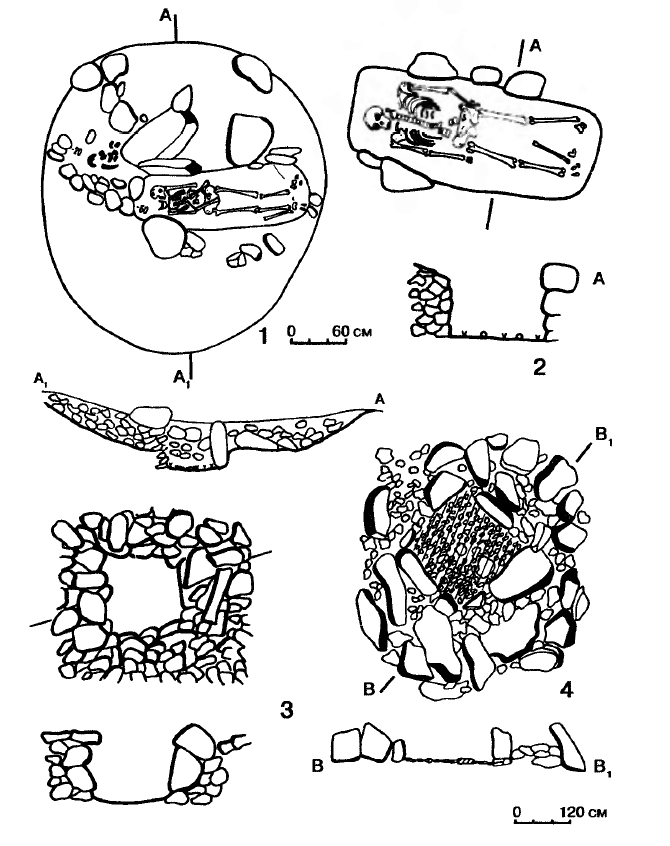

Зеленая Липа, Черновицкая обл., Украина. На останце правого берега Днестра, среди высоких холмов, заросших лесом, находятся остатки деревянного храма, расположенного на самой высокой части площадки (42 х 14 м). Храм прямоугольной формы (5,3 х 4,2 м) ориентирован по сторонам света, имел двойные стены, сложенные из бревен и обмазанные глиной. Рядом расположены ямы с прослойками угля в заполнении, в скале высечен колодец (рис. 14, 1–4).

Тимощук Б. А., 1982, с. 22–25; 1990, с. 169; Тимощук Б. А., Русанова И. П. 1983,

с. 165–168.

Илиев, Львовская обл., Украина. Городище расположено на мысу, с напольной стороны ограничено двумя валами и рвами, не доходящими до края площадки. В основании внутреннего вала залегает зольно-углистый слой, плоская вершина вала покрыта каменной вымосткой. К насыпи вала с внутренней стороны сделана прямоугольная присыпка (7,2 х 8 м), на верхней площадке которой (5 х 6 м) горел огонь, сохранился очаг и столбовые ямы. Площадка городища треугольной формы (60 х 55 м), лишена культурного слоя, лишь перед валом расположены ямы с углем и костями животных (рис. 11, 3–5). По керамике и бронзовому перстню с фигурным щитком городище датируется XIII в. Рядом расположено поселение того же времени.

Русанова И. П., Тимощук Б. А. Отчет о работе Прикарпатской экспедиции за 1987 г. Архив ИА РАН.

Канев, Черкасская обл., Украина. Южнее города Роден на Княжьей горе, на мысу правого берега Днепра обнаружена яма (диаметр 1,85 м, глубина 1,2 м), заполненная темной землей с пеплом, углем и костями животных.

Мезенцева Г. Г., 1968, с. 131.

Киев, Украина. На Старокиевской горе открыта каменная кладка (4,2 х 3,5 м), имевшая четыре выступа по сторонам света. К западу от нее находился «массивный столб», состоящий из слоев обожженной глины, золы и угля. Вокруг лежали кости и черепа животных. На Владимирской улице в 1975 г. раскопаны фундаментные рвы и симметрично расположенные ямы, заполненные строительным мусором. Рядом находится чашеобразная яма со слоями глины, угля и золы. Предполагается, что здесь находилось языческое капище. На Житомирской улице открыта круглая жертвенная яма (диаметр 2 м, глубина 1,2 м).

Хвойко В. В., 1913, с. 66; Каргер М. К., 1958, с. 110; Толочко П. П., Боровский Я. Е., 1979, с. 3–10; Толочко П. П., 1981, с. 66; Боровский Я. Е., 1992, с. 66–67.

Кирово, Псковская обл., Россия. Круглое городище (52 х 42 м) расположено на возвышении среди болот. Предполагается, что здесь могло быть святилище.

Седов В. В. 1971, с 18–20.

Коломо, Новгородская обл., Россия. Круглая площадка диаметром 18 м, окруженная большими камнями, на которой лежит слой золы и угля, кости домашних животных, обломки лепной посуды, кремневый наконечник стрелы, Рядом расположены сопки.

Конецкий В.Я., 1985, с. 41.

Корчак, Житомирская обл., Украина. На западной окраине поселения V–VII вв. расположена яма (60 х 70 см, глубина 20 см), на дне которой лежали семь глиняных хлебцев (рис. 6, 2).

Русанова И. П., 1973, с. 34.

Костол, Югославия. Площадка, сложенная из камней, на которой лежат птичьи кости.

Доклад Марьянович-Выйович Г. па симпозиуме по славянскому язычеству в Прилене, 1986.

Красногорье, Смоленская обл., Россия. Круглое городище (диаметр 20 м) среди болот окружено двумя концентрическими валами. Под насыпью внутреннего вала обнаружена каменная кладка со следами огня и зольный слой. Такой же слой и обгоревшие бревна лежали на верху вала, Рядом расположено поселение X–XIII вв., (рис.7, 5)

Лявданский А. Н. 1924, с. 179–180; 1926, с. 266–268; Седов В. В., 1962, с. 61–62; Шмидт Е. А., 1976, с. 142

Кулишевка, Черновицкая обл., Украина. Городище на высоком мысу правого берега Днестра. Круглая площадка (диаметр 8 м) окружена внутренним ровиком и с напольной стороны ограждена пятью валами и рвами X–XI, XIII вв. и раннежелезного периода (рис 7, 7; 8; 9, 1).

Тимощук Б. А, Русанова И. П., 1983, с. 161–164.

Куржим, Чехия. Около озера расположена площадка, окруженная рвом. Рядом находится яма, в которой горел огонь. На этом месте построена христианская церковь.

Váña Z., 1983, S. 97–98.

Кушлянщина, Смоленская обл., Россия. Городище с круглой площадкой и двумя концентрическими валами расположено среди болот. Рядом находится селище VIII – начала XI в. и курганный могильник (рис.7, 4).

Лявданский А. Н., 1924, с. 172–173; 1926, с. 259; Седов В. В., 1962, с. 60.

Лысая Гора, Польша. Городище на высоком холме Свентокжицких гор (высота над уровнем моря 594 м). Холм зарос лесом, на нем много выходов камней, он непригоден для заселения. Вершина горы окружена валом, идущим по склону. Вал сложен из камней (ширина его 11 м, высота 1,5 м). Вершина вала плоская со следами огня, найдены черепки IX–XII вв. Площадка городища эллипсовидная (1300 х 150–200 м), на ней нет культурного слоя и построек. Около горы есть источник и был найден идол. В XII в. на горе построен костел.

Gqssowski J., I960, S. 297–299; 1968, S. 47–58; 1970, S. 3–100.

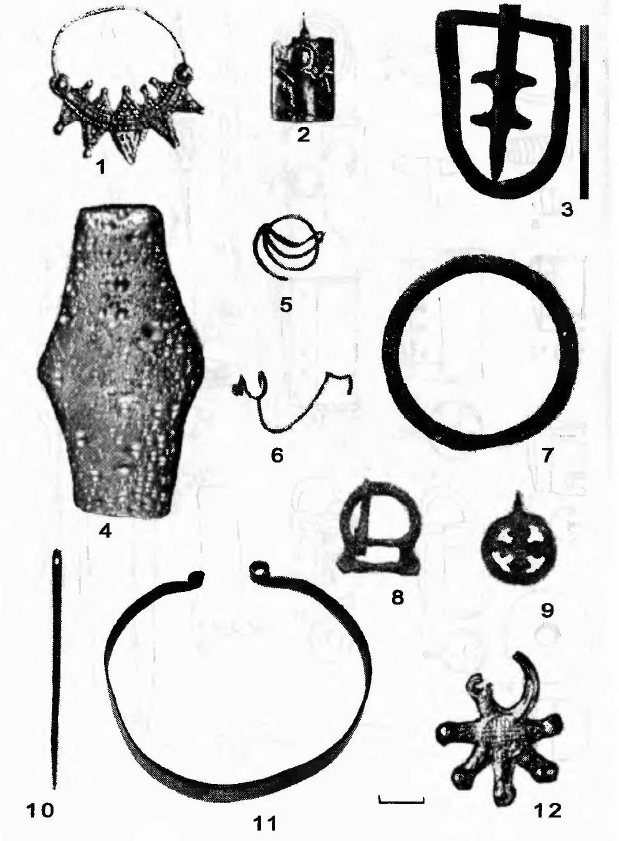

Микульчицы, Чехия. На мысу над ручьем находится круглая площадка (диаметр 12 м), окружения рвом (ширина 3 м, глубина 70 см). Посредине площадки расположена яма, обставленная камнями. Ров заполнен углем, в нем найдены гривна, топоры, жернова, обломки посуды IX в. Позднее здесь построена церковь.

Klanica Z., 1985, S. 488–489.

Нагоряны, Черновицкая обл., Украина. Городище на высоком останце правого берега Днестра имеет площадку (диаметр 20 м), ограниченную валами и эскарпом по краю мыса и с напольной стороны. Найдена керамика IX–X и XI–XII вв.

Тимощук Б. А., Русанова И. П., 1983, с. 165.

Новгород, Россия. При раскопках в городе открыты три жертвенные ямы. В одной (диаметр 0,6 м, глубина 1,5 м) находилось девять деревянных ковшей, во второй (2 х 1,75 м, глубина 0,4–0,5 м) лежали два бычьих черепа и деревянный ковш, в третьей (4 х 3,3 м, глубина 15 м) помещен костяк лошади с отделенной головой, огарок свечи и кнут. Ямы датируются Х в.

Седов В. В., 1956, с. 138–141; 1957, с. 28–29; Миронова В. Г., 1967, с 215–227.

Ошихлибы, Черновицкая обл., Украина. На могильнике XII–XIII вв. открыта яма (диаметр 18 м, глубина 0,5 м), на дне которой находились угли, кости животных и обломки посуды.

Тимощук Б. О., 1976, с. 97.

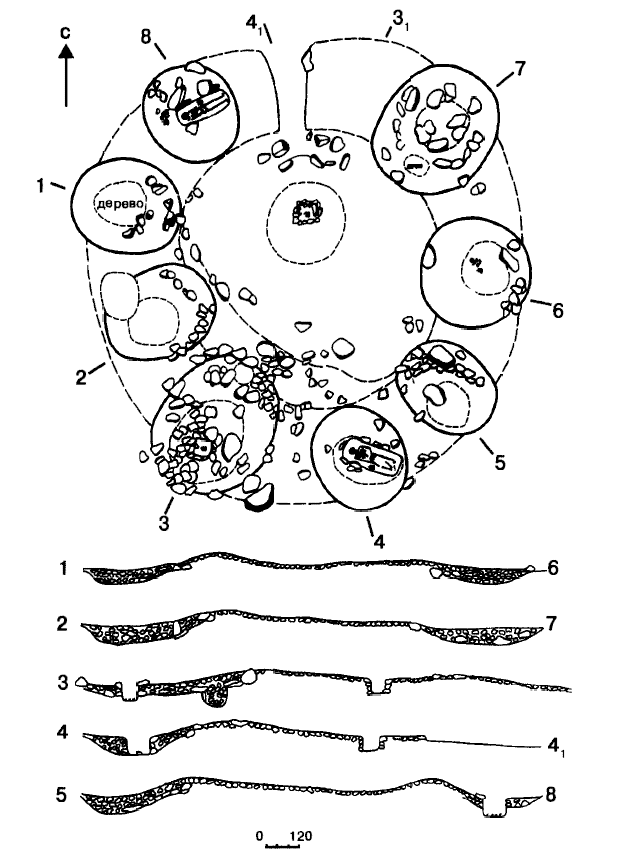

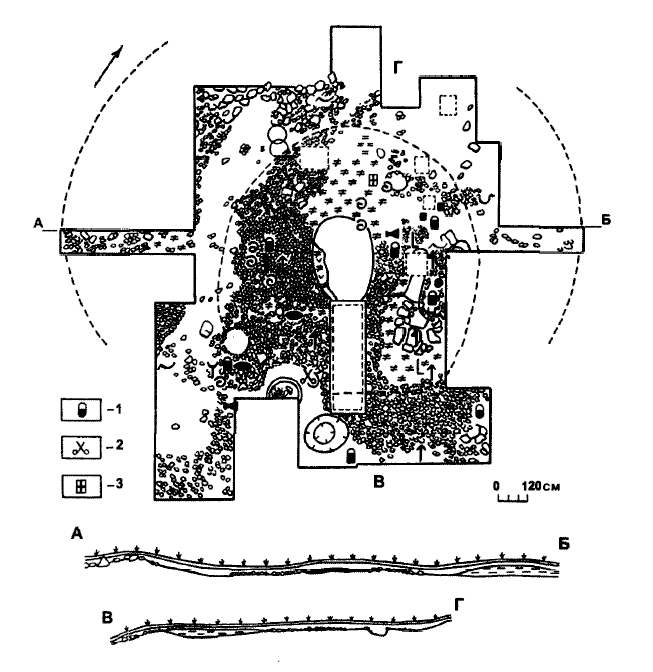

Перынь, 4 км от Новгорода, Россия. На холме, обращенном к востоку, открыта круглая площадка, окруженная рвом с восьмью округлыми выступами (диаметр всего сооружения 21 м). Внутренние склоны рва крутые, внешние пологие. На дне выступов встречаются угли, черепки сосудов Х – начала ХI в., точильный брусок, В центре площадки в яме (диаметр и глубина 1 м) сохранились следы деревянного столба. Остатки второй площадки (диаметр приблизительно 23 м) окружены рвом, в котором найдены угли, поясное кольцо, нож, наконечник кремневой стрелы. Третья площадка, возможно, находилась под фундаментом церкви ХIII в. (рис. 6, 6)

Седов В. В., 1953, с. 92–103; 1954, с. 105–108.

Петрово, Смоленская обл., Россия. Городище с круглой площадкой (диаметр 22 м) расположено среди болот. Окружено двумя концентрическими валами и рвом между ними (ширина рва 8–15 м). У края площадки на глубине 35 см (в насыпи внутреннего вала?) прослеживается зольно-угольный слой толщиной 10–13 см. Рядом находится селище древнерусского времени (рис. 7, 2)

Лявданский А. Н., 1924, с. 176–177; Седов В. В. 1962, с. 62.

Плоцк, Польша. На Тумской горе расположена круглая площадка второй половины Х в., с кострищем, камнем-алтарем, костями животных, черепом ребенка. В землю воткнут меч.

Szafrański W., 1959, S. 119; 1972, S. 24; Kowalczyk M., 1968, S. 49–50; Gierlach B., 1975, S. 53.

Подгош, Новгородская обл., Россия. Круглая площадка (104 х 13,5 м) окружена двумя рядами валунов. В центре лежит девять камней, зола, уголь, черепки лепной и гончарной посуды.

Конецкий В. Я, 1985, с. 38.

Поганьско, Чехия. На краю могильника большая яма (диаметр 85 см, глубина 25 см) окружена кругом из восьми ям (диаметр круга 2,5–3 м). С севера сооружение ограничено полукруглым желобком от плетня. По стратиграфическим данным датируется второй четвертью Х в.

Dostal B., 1975, S. 104–110; 1968, S. 325.

Погосище, Вологодская обл., Россия.

На могильнике Х – начала XII в. открыта прямоугольная яма без погребения и с тремя топорами.

Макаров Н. А., 1983, с. 216–218.

Прага, Чехия. Открыта жертвенная яма, в которой находилось шесть человеческих черепов и кости животных.

Váña Z., 1983, S. 97.

Псков, Россия. На возвышении около курганного могильника находится круглая площадка, ограниченная рвом (ширина 16–41 м). В центре площадки находятся две ямы, в одной из которых сохранились остатки дубового столба диаметром 50 см и высотой 70 см. На дне ровика остались следы кострищ, кальцинированные кости, обломки посуды. На площадке лежали кости животных, Датируется Х в, на рубеже XI–XII вв., засыпано песком.

Лабутина И. К, 1989а, с. 100–108; 1989б, с. 5–6

Пустары, Польша. Городище расположено на холме. Площадка диаметром 7 м окружена кольцевым валом. Культурного слоя нет. По обломкам керамики датируется XII–XIV вв. засыпано песком.

Łosiński W., Olczak J., Síuchiński K., 1971, S. 105–107.

Радзиково, Польша. На моренном возвышении находится городище с овальной площадкой (40 х 60 м), окруженной валом и рвом, На дне рва лежат камни и вырыты ямы с остатками жертвоприношений. На площадке в разных местах расположены каменные вымостки и ямы, использовавшиеся многократно. Датируется VII–XIV вв.

Informator archeologiczny, 1977–1988; Dabrowska I., 1986, S. 75–77.

Ревно, Черновицкая обл., Украина. На городище-убежище около могильника с трупосожжениями расположена яма с пологими стенками (диаметр 5 м, глубина 50 см), заполненная золой, углем, пережженными костями, обломками посуды, костями животных. В центре углубления находится столбовая яма, окруженная полукругом столбовых ямок.

Тимощук Б. О., 1982 с. 183

Ржавинцы, Черновицкая обл., Украина. Городище на отроге высокого плато с круглой площадкой (диаметр 22 м), окруженной двумя конценрическими валами и рвами. Зольно-угольные слои залегают у подножия внутреннего вала, на вершинах обоих валов и на ступеньках, вырезанных в их склонах, Рвы (ширина 5–6 м, глубина 1 м) имеют плоское дно и пологие стенки. Культурный слой на площадке отсутствует. Найден четырехугольный каменный столб, грубо обработанный (высота его 2,5 м). На площадках между валами сохранился культурный слой толщиной 20 см с черепками IX–Х вв. от стоявших здесь длинных домов. Один из них имел размеры 4 х 20 м (рис 7, 6).

Тимощук Б.О., 1976, с. 84–89; 1982, с 168–171; 1990, с. 156; Тимощук Б.А. Русанова И.П, 1983, с. 170.

Рудлово, Смоленская обл., Россия. Городище с овальной площадкой (22 х 28 м) находится на мысу среди болот, окружено двумя кольцевидными валами. Поблизости расположено селище X–ХIII вв.

Седой В.В., 1962. с. 60–61

Рудники, Ивано-Франковская обл., Украина. Городище, возникшее в раннем железном веке, расположено на отроге левого берега р. Рыбницы, окружено валом и внутренним рвом, пересечено несколькими рвами. На вершине конусовидного возвышения (6 х 10 м) сохранились следы постройки Х–ХII вв. – слой толщиной 40–50 см, состоящий из кусков глиняной обмазки с отпечатками бревен. Возвышение окружено рвом стремя последовательными прослойками камней, углем, обломками посуды, разделенными стерильными слоями глины.

На террасе вдоль склона городища стоял длинный дом (приблизительная длина его 70 м, ширина около 4 м) (рис. 14, 5, 6).

Тимощук Б. Л., Русанова И. П., 1983, с. 168–170; Тимощук Б.А., 1990, с. 173.

Рухотин, Черновицкая обл., Украина. На кругом склоне высокого холма проходит дуговидный вал, насыпь которого сильно обожжена. В центре склона выявлена яма (диаметр 0,5 м) с углем и черепками VIII–Х вв. и круглая каменная плита (диаметр 0,8 м).

Тимощук Б. А., 1990, с. 174.

Старая Рязань, Россия. Под Спасским собором середины XII в. найдены бронзовая четырехлистная фигурка, бронзовый крестик горшок с чешуей рыб и зубами свиньи.

Монгайт А. Л., 1955, с. 191–192.

Сущево, Новгородская обл., Россия. Плошадка (14 х 17,5 м), обставленная крупными валунами.

Конецкий В. Я., 1985, с. 38.

Тауфельсберг, Германия. Городище расположено на высоком конусовидном холме, окруженном по склону эскарпом и двумя концентрическими валами и рвом, На краю круглой площадки (диаметром 30 м) открыт слой толщиной 60–70 см, состоящий из углистой земли и больших камней (внутренний вал?). Найдены средневековые черепки, кости и зубы животных. На холме построена церковь.

Herrmann J., S. 66–67.

Тжебятув, Польша. На всхолмлении среди болот находятся две площадки (10 х 13 и 8 х 10 м), окруженные рвами (шириной 1–15 м и глубиной 50 см), в которых находятся угли и черепки VII–IX вв. На площадках расположены кострища и столбовые ямы (рис. 6, 2, 3)

Filipowiak W., 1957, S. 79–85; Kowalczyk M., 1968, S. 51–53; Warnke D., 1983, S. 38–48.

Фельдберг, Германия. Остатки деревянного храма расположены на мысу, отделенном полукруглым рвом с плоским дном (ширина 2 м, глубина 60 см). Остатки храма перерезаны траншеями, выявлены фундамент в виде корытовидных углублений, центральная яма с углистым заполнением. Храм был прямоугольным (5 х 10 м), разделен на две части, По керамике сооружение датируется VII–IX вв. по С14 – 900–1000 гг.

Herrmann J., 1969, S. 33–68; 1971, S. 530.

Фишеринзель, Германия. На селище XI – начала XIII вв. найдены два деревянных идола в переотложенном состоянии. Рядом расположен полуостров, выдающийся в озеро и ограниченный с напольной стороны плоским рвом, не имеющим оборонительного значения (ширина 3–4 м, глубина 1 м). Предполагается, что здесь находилось святилище.

Grinmuth-Dalmer E., Hollnagel A., 1971, S. 102–133; Herrmann J., 1971, S. 532–538.

Ходосовичи, Гомельская обл., Беларусь. Рядом с поселением и курганным могильником X–XI вв. расположены две площадки (диаметром 5 и7 м), окруженные ровиками (ширина их 20 и 40 см, глубина 25–50 см). По сторонам кругов находились серповидные углубления (ширина 1,8 м, глубина 1 м). В центре кругов прослежены плоские ямы (диаметры 0,6–1 м, глубина 15–25 см). Углубления заполнены углистым песком и золой, обожженными камнями.

Куза А. В., Соловьева Г. Ф. 1972, с. 146–153.

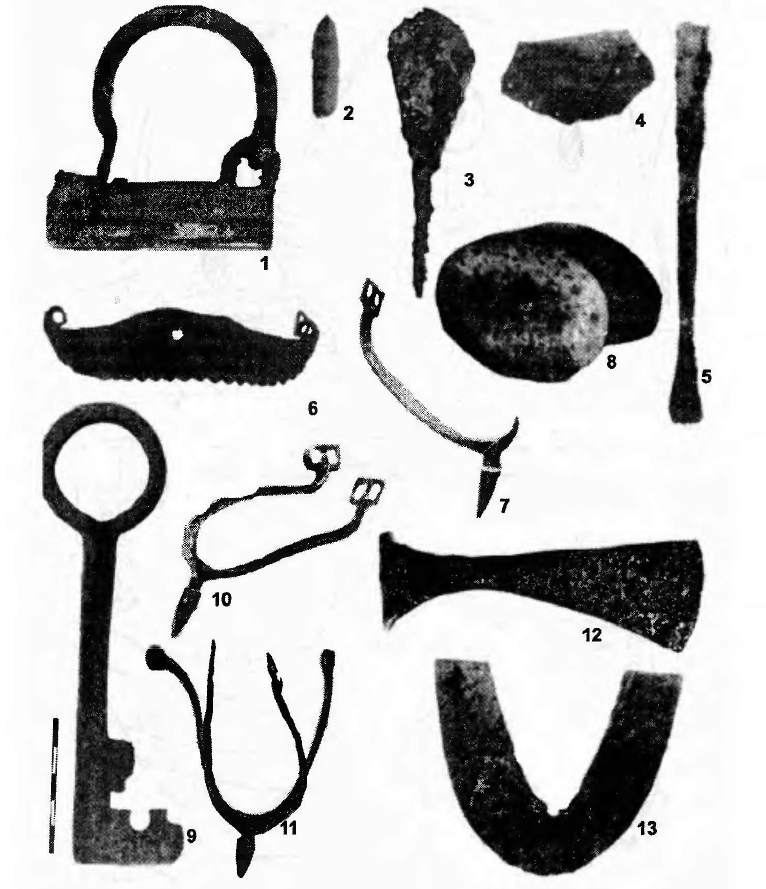

Хотомель, Брестская область, Беларусь. Городище на конце песчаной дюны среди болотистой равнины. Почти круглая площадка городища (30 х 40 м) окружена углублениями в виде прерывающегося ровика и отдельных корытовидных ям. По обломкам лепной посуды и трехлопастному наконечнику стрелы углубления относятся к VII в. Углубления перекрыты углистым слоем толщиной 20 см, насыщенным обломками лепной и гончарной посуды, многочисленными вещами VIII–X вв. На слегка повышающейся в центре площадке городища нет культурного слоя и находится несколько ям. В подножии окружающего городище вала залегает слой угля и обгоревшего дерева.

Кухаренко Ю. В., 1957, с. 90–97; 1961, с. 8, 9, 22–23.

Хутынь, Новгородская обл., Россия. Круглая площадка, окруженная кольцевой кладкой из больших камней. Внутри находится яма, обложенная камнями и перекрытая горелым слоем с костями животных.

Конецкий В. Я., Носов Е. Н., 1985, с. 32.

Шапырево, Смоленская обл., Россия. Городище находится среди болот. Овальная площадка (14 х 9 м) окружена двумя концентрическими валами и рвом (ширина рва 4 м, глубина 0,4 м), на дне которого лежат обожженные камни, уголь, зола. Центральная часть площадки окружена кругом столбовых ям и вдоль него земля покрыта углистым слоем, а под насыпью вала проходят две параллельные канавки. Найдены черепки IX–X и XII–XIII вв. (рис. 7, 3).

Седов В. В., 1962, с. 60; Третьяков П. Н., Шмидт Е. А., 1963, с. 125–129.

Шлонжа, Польша.

Гора среди холмистого массива, возвышающегося над силезской низиной, покрыта лесом, выступающими скалами и камнями. По ее вершине и склонам проходят каменные валы, основа которых относится к лужицкой культуре (конец гальштата – начало латена). Верхняя часть валов обожжена, найдены здесь раннесредневековая керамика и вещи. На внутренней площадке (120 х 60 м) культурный слой отсутствует. На вершине и склонах стоят многочисленные каменные изваяния и на камнях выбиты знаки в виде косого креста. Среди керамики, собранной на городище, большая часть принадлежит к эпохе бронзы и раннего железа (66,5 %), к периоду позднего латена и римскому времени относится 1,3 %, к раннему средневековью – 1,9 % и к XI–XIII в. –10,4 %. Исследования на Шлонже проводились с перерывами начиная с 1903 г., особенно интенсивно – в 1949–1956 гг. и позднее.

На соседних холмах Радуния и Костюшко также находятся каменные валы-«круги», по имеющимся данным относящиеся к лужицкой культуре.

Hotubowicz Н., W., 1952, S. 119–148; Cehak-Hotubowiczowa Н., 1955, S. 1–19; 1957, S. 149–157; 1959, S. 51–97; 1968, S. 69–83; 1979, S. 7–34; Rosen-Przeworska J., 1964, S. 174–208.

Шумск, Житомирская обл., Украина. Около могильника с трупосожжениями находится углубленное сооружение крестообразной формы, ориентированное по сторонам света (размеры 14,2 х 11 м, глубина 40–50 см). Дно сооружения плоское, стенки вертикальные. В центре расположена большая столбовая яма, заполненная камнями, кругом нее столбовые ямы и камни. В центральной части горел огонь. Найдена керамика конца IX–X вв., кремневый наконечник стрелы, пережженные кости быка и птиц (рис. 6, 7).

Рядом находилось место для сожжения умерших, имевшее вид круглой площадки (диаметром 5 м) с прокаленной поверхностью и слоем угля толпщной 50 см, окруженной кольцевым ровиком. На соседнем мысу берега стоял один жилой дом и хозяйственные постройки.

Русанова И. П., 1966, с. 233–237; 1973, с. 36–37.

Яздово, Польша. Частично исследована круглая в пламене каменная вымостка, на которой лежала каменная голова идола.

Gierlach B., 1975, S. 53.

Литература

Абаев В. И., 1960. Дохристианская религия славян. М.

Абрамова З. А., 1972. Древнейшие формы изобразительного творчества//Ранние формы искусства. Л.

Авенариус Н. П., 1890. Дрогочин Надбужанский и его древности // MAP, 4.

Авдусин Д. А., 1957. Отчет о раскопках гнездовских курганов// Материалы по изучению Смоленской области. Смоленск. Вып. 2.

Азбукин М., 1896. Очерк литературной борьбы представителей христианства с остатками язычества в русском народе (XI–XIV века) // Русский филологический вестник. Т. 35, NB 2.

Аладжов Ж., 1980. Символ на света в някои прабългарски паметници // Археология, I. София.

Александров А. А., 1983. О следах язычества на Псковщине // КСИА. Вып. 75.

Алексеев Н. А., 1984. Шаманизм тюркоязычных народов Сибири. Новороссийск.

Алешковский П. М., 1980. Языческий амулет-подвеска из Новгорода // СА. № 4.

Амброз А. К., 1982. О Вознесенском комплексе VIII в. на Днепре. Вопрос интерпретации//Древности эпохи великого переселения народов V–VIII веков. М.

Анисимов Л. Ф., 1967. Этапы развития первобытной религии. М.; Л.

Аничков Е. В., 1914. Язычество и древняя Русь. СПб.

Антонович В. Б., 1901. Археологическая карта Волынской губернии // Труды XI археологического съезда. М.Т.1.

Анучин Д. Н., 1900. Христианские кресты и образки в могилах средней и западной России // Труды X археологического съезда. Т. 3.

Археология СССР. Степи Евразии в эпоху средневековья. 1981. М.

Архипов Г. А., 1973. Марийцы IX–XI вв. Йошкар-Ола.

Архипов Г. А., 1986. Марийцы XII–XIII вв. Йошкар-Ола.

Арциховский А. В., 1930. Курганы вятичей. М.

Арциховский А. В., 1956. Археологическое изучение Новгорода // МИА. №55.

Афанасьев А., 1865. Поэтические воззрения славян на природу. М. Т. 1.

Афанасьев А., 1868. Поэтические воззрения славян на природу. М. Т. 2.

Афанасьев А. Н., 1957. Народные русские сказки. М.

Афанасьев А. Н., 1983. Древо жизни. Избранные статьи. М.

Аулiх В. В., 1976. 3 icmopii долiтописного Галича // Дослiдження з слов яно-руськоi археологii. Киiв.

Валер О. Н., 1954. Жертвенное место на р. Вишере // СА. XXI.

Байбурин А. К., 1979. Строительные жертвы // Проблемы славянской этнографии. Л.

Байбурин А. К., 1981. Семиотический статус вещей и мифология // Материальная культура и мифология. Сборник МАЭ. 37. Л.

Баран В. Д., 1981. Черняхiвська культура. Киiв.

Баран В. Д., 1988. Пражская культура Поднестровья. Киев.

Беленькая Д. А., 1976. Кресты и иконки из курганов Подмосковья // СА. №4.

Беляева С. Л., 1982. Южнорусские земли во второй половине XIII–XIV вв. Киев.

Бернштам Т. А., 1981. Обряд крещения и похороны кукушки // Материальная культура и мифология. Сб. МАЭ. 37. Я.

Бломквист Е. Э., 1956. Крестьянские постройки русских, украинцев и белорусов // Восточнославянский этнографический сборник. М.

Богданович А. Е., 1895. Пережится древнего миросозерцания у белорусов. Гродно.

Бодянський О. В. 1971. Знахiдки епохи Киiвськоi Pyci у Надпорiжжi / Середнi вiки на Украiнi. Bun. 1. Киiв.

Бонгард-Левин Г. М., Ильин Г. Ф., 1969. Древняя Индия. М.

Бондарiвський М. С., 1983. Про «поганськi коменi» в Карпатах // Археологiя. №3.

Боровский Я. Е., 1983. Мифологический мир древних киевлян. Киев.

Боровский Я. Е., 1987. Язычество древнего Киева // Труды V МКСА. Т. 3. Вып. 2а. Киев.

Боровський Я. Е., 1992. Свiтогляд давнiх киян. Киiв.

Боровский Я. Е., Калюк О. П., 1989. Hoвi дослiдження Киiвського дитинця // Проблемы icmopii та археологii. Киiв.

Боровский Я. Е., Моця А. П., 1990. Концепция язычества и христианства в зарубежной историографии и данные археологии // Славяне и Русь (в зарубежной историографии). Киев.

Боровский Я. Е., Сагайдак М. А., 1985. Археологические исследования Верхнего Киева в 1978–1982 гг. // Археологические исследования Киева 1978–1983 гг. Киев.

Брайчевский М. Ю., Довженок В. И., 1967. Поселение и святилище в селе Иванковцы в Среднем Поднестровье // МИА. №139.

Бубенько Т. С., Зайковский Э. М., Поздняков B. C., 1988. Исследования Белорусской экспедиции // АО. 1986. М.

Бурнашев Г. В., 1982. Скалы Довбуша. Ужгород.

Вагнер Т. К., 1963. Четырехликая капитель из Боголюбова // Славяне и Русь. М.

Вагнер Т. К., 1979. Проблема жанров в древнерусском искусстве. М.

Вагнер Г. К, 1987. Канон и стиль в древнерусском искусстве. М.

Ваклинов С., 1977. Формиране на старобългарската культура. София.

Велецкая Н. Н., 1968. О некоторых ритуальных явлениях языческой погребальной обрядности (к анализу сообщения Ибн Фадлана о похоронах «руса») // Шестой Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М.

Велецкая Н. Н., 1978. Языческая символика славянских архаических ритуалов. М.

Велецкая Н. Н., 1982. О рудиментах языческих ритуальных действ в славянобалканской погребальной обрядности // Материали од VI Международн балканскиот симпозиум. Скоnje.

Велецкая Н. Н., 1984. Языческая символика антропоморфной ритуальной скульптуры // Культура и искусство средневекового города. М.

«Великая хроника» о Польше, Руси и их соседях XI–XIII вв. 1987. М.

Веселовский Н., 1921. Роль стрелы в обрядах и ее символическое значение // ЗВОРАО. Т. 25. Вып. 1–4.

Ветловская В. В., 1987. Летописное осмысление пиров и дарений в свете фольклорных и этнографических данных // Генезис и развитие феодализма в России (Проблемы идеологии и культуры) / Проблемы отечественной и всеобщей истории. Вып. 10. Л.

Видукинд Корвейский, 1975. Деяния саксов. М.

Винников A. 3., 1991. Славянские курганы лесостепного Дона. Воронеж.

Винников А. З., Афанасьев Г. Е., 1991. Культовые комплексы Маяцкого селища. Воронеж.

Виноградова Л. Н., 1981. Девичьи гадания о замужестве в цикле славянской календарной обрядности // Славянский и балканский фольклор. М.

Виноградова Л. Н., Толстая С. М., 1990. Мотив «уничтожения – проводов нечистой силы» в восточнославянском купальном обряде // Исследования в области балтославянской духовной культуры. Погребальный обряд. М.

Виноградская Л. И., 1990. Некоторые типы керамики черннговско-северской земли второй половины XIII–XV вв. // Проблемы археологии Южной Руси. Киев.

Винокур И. С., 1960. Волынские «хлебцы» // Научный ежегодник Черновицкого университета за 1958 г. Черновцы.

Винокур И. С., 1967. Языческие изваяния Среднего Поднестровья // МИА. №239.

Винокур И. С., 1969. Некоторые вопросы духовной культуры Черняховских племен // СА. № 1.

Винокур И. С., 1970. Новые находки языческих изваяний в Среднем Поднестровье // Труды I МКАС. Т. 5.

Винокур И. С., 1970. Новые языческие памятники на среднем Днестре // Древние славяне и их соседи. М.

Винокур I. С., 1972. Iстоpiя та культура черняхiвських племен. Киiв.

Винокур I. С., 1989. Результаты дослiджень скельного храму в Bушi // Проблемы icmopii та археологii. Киiв.

Винокур I. C., Забашта Р. В., 1989. Монументальна скульптура слов'ян // Археологiя. №1.

Винокур И. С., Приходнюк О. М., 1974. Раннеславянское поселение на р. Смотрич // Раннесредневековые восточнославянские древности. Л.

Винокур И. С, Хотюн Т. Н., 1964. Языческие изваяния из с. Ставчаны в Поднестровье // СA. № 4.

Власова Г. М., 1962. Бронзовые изделия XI–XIII вв. из села Зеленче // Материалы по археологии Северного Причерноморья. Вып. 4. Одесса.

Войтов В. Е., 1986. Древнетюркские памятники на Хануе // СA. №4.

Воронин Н. Н., 1947. К характеристике древнейшего зодчества восточных славян // КСИИМК. Вып. 16.

Володченко З. А., 1951. Перстень-печать XII в. // КСИИМК. Вып. 36.

Выжарова Ж. Н., 1987. Отопительные сооружения на территории Болгарии (VI– XIV) // Studia nad etnogeneza slowian i kultura Europy wczesnosredniowiecznej. Т. I. Warszawa, Wroclaw, Krakow.

Гальковский H. M., 1913. Борьба христианства с остатками язычества в древней Руси. М. Т. 2.

Гальковский Н .М., 1916. Борьба христианства с остатками язычества в древней Руси. Харьков. Т. 1.

Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В., 1989. Индоевропейские языки и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и пракулътуры. Тбилиси. Т. 2.

Гаркави А. Я., 1870. Сказания мусульманских писателей о славянах и русских. СПб.

Гвоздикова Я. С., 1981. К типологии русского свадебного хлеба // Материальная культура и мифология. Л.

Гельмольд, 1963. Славянская хроника. М.

Гемуев И. Н., 1990. Святилище Халев-Ойки // Мировоззрение финно-угорских народов. Новосибирск.

Георгиев П., 1984. Изображение на четирилико славянско божество от Преслав // Археология. Кн. 1. София.

Георгиев П., 1985. Дворцовата църква в Плиска и църковното строителство след покръстването. Векове. Ns 3.

Георгиев П., 1987. Церковное строительство в Болгарии во второй половине IX в. // Труды VMKCA. Т. 3. Вып. 2а. М.

Германн И., 1980. История и культура северо-западных славян // Наука и человечество. М.

Геродот, 1972. История. Я.

Гильфердинг А., 1874. История балтийских славян. СПб.

Голубева Л. А., 1962. Археологические памятники веси на Белом озере // СА. №3.

Голубинский Е., 1876. Христианство в России до Владимира Святого // ЖМНП. Т. 187. №9–10.

Голубинский Е., 1901. История русской церкви. Т. 1. М.

Гольмстен В. В., 1914. Лунницы Исторического музея // Отчет Исторического музея за 1913 г. М.

Гончаров В. К., 1950. Райковецкое городище. Киев.

Городцов В. А., 1905. Материалы для археологической карты долины и берега р. Оки. М.

Городцов В. А., 1926. Дако-сарматские религиозные элементы в русском народном творчестве // Труды ГИМ. Вып. 1. М.

Грамоты XIV в. 1974. Киев.

Греков Б. Д., 1953. Движения смердов и городской бедноты в XI в. // Очерки истории СССР. Часть 1. М.

Греков Б. Д., Якубовский А. Ю., 1950. Золотая Орда и ее падение. М.

Гринцер П. А., 1974. Древнеиндийский эпос. М.

Грушевский М., 1898. Iсторiя Украiнии – Pyci. Т. 1. Львiв.

Гуревич А. Я., 1970. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе. М.

Гуревич А. Я., 1981. Проблемы средневековой народной культуры. М.

Гуревич А. Я., 1984. Категории средневековой культуры. М.

Гуревич Ф. Д., 1941. Збручский идол // МИА. №6.

Гуревич Ф. Д., 1954. Каменные идолы Себежского музея // КСИИМК. Вып. 54.

Гуревич Ф. Д., 1974. К истории культурных связей древнерусских городов Понеманья с Киевской землей // Культура средневековой Руси. Л.

Гуревич Ф. Д., 1962. Древности Белорусского Понеманья. М.; Л.

Гуревич Ф. Д., 1980. Каменные могилы Подляшъя и древний Дрогочин // КСИА. Вып. 160.

Гуревич Ф. Д., 1981. Древний Новогрудок. Л.

Гурин М. Ф., 1990. Ранние поселения славян в Белорусском Полесье // VI МССА. Тезисы докладов советской делегации. М.

Гущин А. С., 1936. Памятники художественного ремесла Древней Руси X–XIII вв. Л. Даркевич В. П., 1960. Символы небесных светил в орнаменте Древней Руси // СА. №4.

Даркевич В. П., 1961. Топор как символ Перуна в древнерусском язычестве // СА. №4.

Даркевич В. П., 1974. Раскопки на Южном городище Старой Рязани (1966–1969 гг.) // Археология Рязанской земли. М.

Даркевич В. П., Пуцко В. Г., 1981. Произведения средневековой металлопластики из находок в Старой Рязани (1970–1978 гг.) // СА. № 3.

Денисик Г. И., 1987. Толтры юго-запада СССР // Известия Всесоюзного географического общества. Вып. 5.

Диакон Лев, 1988. История. М.

Динцес Л. А., 1947. Дохристианские храмы Руси в свете памятников народного искусства // СЭ. № 2.

Довженок В. И., 1952. Древнеславянские языческие идолы из с. Иванковцы в Поднестровье // КСИИМК. Вып. 48.

Довженок В. И., Гончаров В. К., Юра P. O., 1966. Древньоруське мiсто Boiнь. Киiв. Довiдник з археологii Украiни. Хмельницька, Чернiвецъка, Закарпатська областi. 1984. Киiв.

Дончева-Петкова Л., 1985. Древнеруски кръстове-енколпиони от България // Археология. Кн. 1. София.

Дубов И. В., 1987. Языческие культы населения Ярославского Поволжья IX–ХIII вв. (по археологическим данным) // Генезис и развитие феодализма в России. Л.

Дубов И. В., 1990. Новые источники по истории древней Руси. Л.

Дуйчев И. С., 1976. К вопросу о языческих жертвоприношениях в древней Руси // Культурное наследие древней Руси. М.

Дюмезиль Ж., 1986. Верховные боги индоевропейцев. М.

Елизаренкова Т. Я., 1972. Древнейший памятник индийской культуры // Ригведа. Избранные гимны. М.

Ефименко П. П., Третьяков П. Н., 1948. Древнерусские поселения на Дону // МИА. №8.

Жеребцов Л. Н., Конаков Н. Д., Королев К. С., 1985. Из жизни древних Коми. Сыктывкар.

Жиромский Б. Б., 1958. Древнеродовое святилище Шолом // МИА. № 61. Жулкус В. В., Климка Л. А., 1988. Астрономическая интерпретация исследований горы Бируте в Паланге // Историко-астрономические исследования. Вып. 20. М.

Журавлев А. Ф., 1978. Охранительные обряды, связанные с падежом скота, и их географическое распространение // Славянский и балканский фольклор. М.

Журжалина Н. П., 1961. Древнерусские привески-амулеты и их датировка // СА. №2.

Забашта P. M., 1987. До питания еволюцii й формальнообразноi структури монументальноi скульптури слов'ян-язичникiв // VII Подiльська iсторико-краезнавча конференцiя. Тези доповiдей. Кам'янець-Подiльськ.

Забелин М., 1880. Русский народ. Его обычаи, обряды, суеверия, поэзия. В 4 частях. М.

Зайкоуст Э., 1990. Камянi шмат аб чим нам гавораць // Мастацтва Беларусi Т. 1. Минск.

Зализняк А. А., Иванов В. В., Топоров В. Н., 1962. О возможности структурно- типологического изучения некоторых моделирующих семиотических систем // Структурно-типологические исследования. М.

Замалеев А. Ф., Зац В. А., 1981. Мыслители Киевской Руси. Киев.

Зверуго Я. Г., 1989. Верхнее Понеманье в IX–XIII вв. Минск.

Зеленин Д. К., 1916. Очерки русской мифологии. Умершие неестественной смертью и русалки. Пг. Вып. 1.

Зеленин Д. К., 1928. Древнерусская братчина, как обрядовый праздник сбора урожая // Сборник статей в честь академика А. И. Соболевского. Л.

Зеленин Д. К., 1931. Магические функции примитивных орудий // Известия АН СССР. Отделение биологических наук. №6.

Зеленин Д. К., 1936. Обычай «добровольной смерти» у примитивных народов. Л.

Зеленин Д. К., 1937. Тотемы-деревья в сказаниях и обрядах европейских народов. Л.

Зимин А. А., 1963. Память и похвала Иакова Мниха и житие княза Владимира по древнейшему списку // Краткие сообщения Института славяноведения. Вып. 37.

Золотов Ю. М., 1981. Остатки древнего святилища на реке Кимирше // Балто- славянские исследования. М.

Золотов Ю. М., 1985. Изваяния языческих богов на Руси (письменные известия и устные предания) // СА. № 4.

Зоценко В. Н., 1981. Об одном типе древнерусских энколпионов // Древности Среднего Поднепровья. Киев.

Ибн Фадлан, 1939. Путешествие Ибн Фадлана на Волгу. М.;Л.

Ивакин Г. Ю., 1979. Священный дуб языческих славян // СЭ. N° 2.

Ивакин Г. Ю. Священный дуб Перуна // Древности Среднего Поднепровья. Киев.

Иванов В. В., 1974. Опыт истолкования древнеиндийских ритуальных и мифологических терминов, образованных от asva – «конь» (жертвоприношение коня и дерева в древней Индии) // Проблемы истории и языков, культуры народов Индии. М.

Иванов В. В., 1989. Ритуальное сожжение конского черепа и колеса в Полесье и его индоевропейские параллели // Славянский и балканский фольклор. М.

Иванов В. В., Топоров В. Н., 1974. Исследования в области славянских древностей. М

Иванов В. В., Топоров В. Н., 1982. Славянская мифология // Мифы народов мира. Т. 2. М.

Иванова Ю. В., 1983. Обрядовый огонь // Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Т. 4: Исторические корни и развитие обычаев. М.

Иванченко Л.I., 1990. Давньоруське городище поблизну с. Сахyiвка на Poci // Археология. №3.

Исаевич Я. Д., 1989. Галицко-Волынское княжество в конце XIII – начале XIV вв. // Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования 1987 г. М.

Iсmopiя мiст i с i л УРСР. Тернопiльська область. 1973. Киiв.

Кабо Б. Р., 1987. Первоначальные формы религии // Религия мира 1986. М.

Казаков Е. П., 1984. О культе коня в средневековых памятниках Евразии // Западная Сибирь в эпоху средневековья. Томск.

Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы: зимние праздники. 1973. М.

Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы: весенние праздники. 1977. М.

Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы: летне-осенние праздники. 1978. М.

Каргер М. К., 1949. Киев и монгольское завоевание // СА. №11.

Каргер М. К., 1958. Древний Киев. Т. I. М.; Л.

Кардини Ф., 1987. Истоки средневекового рыцарства. М.

Кирпичников А.Н., 1966а. Древнерусское оружие. Вып. 1. Мечи и сабли // САИ. Вып. ЕI–36.

Кирпичников А.Н., 19666. Древнерусское оружие. Вып. 2. Копья, сулицы, боевые топоры // САИ. Вып. ЕI–36.

Кирпичников А.Н., 1971. Древнерусское оружие. Доспех // САИ. Вып. EI–36. Вып. 3.

Кирпичников А.Н., 1973. Снаряжение всадника и верхового коня на Руси IХ-ХIII вв. // САИ. Вып. EI–36.

Кирпичников А. Н., 1975. Мечи из раскопок древнего Изяславля // КСИА. Вып. 144.

Кирпичников А. Н., 1983. Языческое святилище у Пскова (по данным И. Д. Вундерера) // Древнерусское государство и славяне. Л.

Кирпичников А. Н., 1988. Древнерусское святилище у Пскова // Древности славян и Руси. М.

Климка Л., 1989. Роль астрономии при формировании культуры древних болтов // Археология и история западных болтов. Клайпеда.

Ковалевский А. П., 1956. Книга Ахмеда Ибн Фадлана о его путешествии на Волгу в 921–922 гг. Харьков.

Козак Д.Н., 1990. Сакральные памятники юго-восточной Европы в I тысячелетии н.э. // Славяне юго-восточной Европы в предгосударственный период. Киев.

Козак Д. Н., Боровский Я. Е., 1990. Святилища восточных славян // Обряды и верования древнего населения Украины. Киев.

Козловська В., 1928. Сторiнка з обсягу культов: священный дуб слов'ян-поган // Первiсне громадянство на Украiнi. Науковий щорiчник. Вып. 1. Киiв.

Козьма Пражский, 1962. Чешская хроника. М.

Колчин Б. А., 1953. Черная металлургия и металлообработка в древней Руси // МИА. №32.

Колчин Б. А., 1959. Железообрабатывающее ремесло Новгорода Великого // МИА. №65.

Колчин Б. А., 1971. Новгородские древности. Резное дерево // САИ. Вып. ЕI–55. М.