Глава пятая. – О календаре, весах и мерах евреев

163. – Деление главы

Для понимания значительного числа мест Ветхого и Нового Завета полезно знать деление времени у евреев, весы и меры, которыми они пользовались. Мы скажем в двух отделах: 1) о календаре, 2) о весах, монетах и мерах евреев.

Отдал I. – Деление времени у евреев

О дне и ночи. – О неделе. – О месяцах. – О религозном и гражданском годе.

О дне и ночи

1. Евреи считали день от одного захода солнца до другого (Лев.23:32), и Церковь сохранила этот обычай для празднования божественной службы. Когда они хотели обозначить целый день, т. е., как мы выражаемся теперь, пространство в 24 часа, они говорили вечер и утро (сл. Быт,1:5). Собственно день разделяется на три части: утро, вечер и полдень (Пс.54:18), или даже на шесть: 1) заря, нешеф, nesef, или шагар, sahar; 2) восход солнца или утро, бокер, boqer; 3) жар дневной, гом га-йом, hom ha-yom, который начинает чувствоваться на Востоке к 9 часам; 4) полдень, цогораим, sohoraim (Быт.43:16; Втор.28:29); 5) ветер или прохлада дня, руах га-йом, ruah ha-yom, т. е. время, когда ветер дует каждый день на Востоке, немного ранее захода солнца (Быт.3:8); 6) вечер, гереб, 'ereb, который начинался от захода солнца и оканчивался в момент, когда земля покрывалась мраком. – Различали два вечера или вечерних времени;584 иудейские секты были несогласны относительно значения выражения: „между двумя вечерами“; оно, кажется, означало промежуток, который протекает между началом и концом захода солнца.

2. Слово: час, шаа, sä’äh, является в первый раз у Даниила,585 и, кажется, означает более краткое время, чем час в собственном смысле; также ώρα, hora, в Новом Завете (Мф.8:13; Лк.12:39, и т. п.) не должно приниматься в строгом смысле. – Иудеи времени нашего Господа делили естественный день на 12 часов (Ин.11:9), составляющих четыре части, по три часа в каждой; эти части называли: первым, третьим, шестым и девятым часами; они начинались: первый с восхода солнца, третий с девяти часов утра, шестой – с полдня и девятый – с трех часов вечера. Эти наименования служат еще и теперь для обозначения четырех часов церковных служб, потому что они соответствуют этим четырем делениям времени. 12 часов, составлявшие день, не состояли, как теперь, из 60 минут, но они были неравной продолжительности, смотря по различию времен года, более длинны летом, более коротки зимой, потому что летом, как и зимой, первый час начинался всегда с восходом, а 12-й кончался всегда с заходом солнца.

3. До плена иудеи разделяли ночь на три стражи (Пс.62:7; 89:4): первая продолжалась от захода солнца до полночи (Плач.2:19); вторая, или стража полночная, продолжалась до пения петуха (Суд.7:19); третья, или стража утренняя, оканчивалась с восходом солнца (Исх.14:24; 1Цар.11:11). – Во времена нашего Господа считали четыре стражи (Мк.13:35), около трех часов в каждой. Первая начиналась с заходом солнца, продолжалась до девяти часов вечера (Мк.11:11; Ин.20:19); вторая, называемая полночью (Мф.25:6; Мк.13:35), продолжалась до средины ночи; третья носила название пения петуха, 586 потому что оканчивалась в три часа утра; четвертая, оканчивалась с началом дня (Ин.18:28). 587

О неделе

Евреи, как мы это делаем в свою очередь, делили время на периоды из семи дней, или на недели (Быт.29:27–28). Седьмой день, соответствующий нашей субботе, был посвящен Богу в честь божественного покоя после творения, откуда название субботы, или покоя, которое ему было дано (Быт.2:2; Исх.20:11). Целая неделя называлась также субботою (Лк.18:12). Другие дни не имели отдельных названий; их обозначали „первым, вторым“ и т. д. днями, начиная от субботы, и они соответствовали нашим воскресенью, понедельнику и т. д. Еврейский оборот, встречаемый в наших евангелиях: μία τών σαββάτων, единая от суббот (Мк.16:2; Лк.24:1; Ин.20:1), значит то же самое, что πρώτη ημέρα τοϋ σαββάτον, или первый день недели, потому что по-еврейски существовало лишь одно слово для выражения слов один и первый. Иудеи-еллинисты называли пятницу παρασχευή, (Мф.27:62; Мк.15:42; Лк.23:54; Ин.19:14,31:42), т е. „приготовление“, в пятницу, действительно, приготовлялись к празднованию субботы. Другие иудеи называли ее просто кануном субботы. Этот канун начинался с девятого часа, т. е. с трех часов пополудни. – Неделя играла очень важную роль в Моисеевом обществе; различали, кроме недели в собственном смысле (седмицы), седмицу седмиц, или праздник седмиц (Пятидесятница) (Втор.16:9–10); седмицы годов, из которых седьмой назывался субботним годом (Лев.25), и седмицы субботних лет, которые оканчивались юбилейным годом, как мы увидим ниже.588

О месяцах

1. Восход и заход солнца служили к определению пространства времени, называемого „днем‘‘; течения луны было началом различения месяцев (Пс.103:19; Еккл. XLIII, 6–8). Месяцы были, следовательно, лунные; так как обращение этого светила совершается в 291/2 дней, то месяцы были поочередно в 29 и 30 дней; первые называются в Талмуде „недостаточными“, вторые „полными“. Первоначально их обозначали просто их порядковым числом первый, второй месяцы и т. д. (Быт.7:11; 8:4–5; Лев.23:34; 3Цар.12:32:33). В Пятокнижии один только месяц носит отдельное название, название: Авив или месяц новых колосьев, который начинал религиозный год; его назвали впоследствии Нисаном. 589 Он не обозначался счетом, потому что он соответствовал скорее известному определенному времени, чем одному из обыкновенных месяцев: начало этих последних разнилось из года в год, сообразно с временами года, как мы сейчас увидим.

2. Во время вавилонского плена иудеи усвоили халдейские имена месяцев. 590 Вот исчисление их и сравнение с нашими. Это сравнение может быть сделано лишь приблизительно, потому что начало месяца, будучи первым днем новой луны, разнообразилось по годам в иудейском календаре.

1. Нисан, древний Авив (II Езд. II, 1 [Неем.2:1]; Есф.3:7,12; XI, 2), из 30 дней, между мартом и апрелем.

2. Зиф (3Цар.6:1:37) или Иияр, месяц цветов, из 29 дней, между апрелем и маем.

3. Сиван (Вар.1:8) или Сибан (Есф.8:9), 30 дней между маем и июнем.

4. Таммуз, 29 дней, между июнем и июлем.

5. Аб, 30 дней, между июлем и августом. 591

6. Елул (II Езд. VI, 15 [Неем.6:15]; 1Макк.14:27), 29 дней, между августом и сентябрем.

7. Тишри или Ефаним (3Цар.8:2), 30 дней, между сентябрем и октябрем.

8. Бул (3Цар.6:38), месяц дождей, называемый также Мархешван, 29 дней, между октябрем и ноябрем.

9. Хаслев (II Езд. I, 1 [Неем.1:1]; Зах.7:1; 1Макк.1:57 [54]; 4:52,59; 2Макк.1:9,18; 10:5), 30 дней, между ноябрем и декабрем.

10. Тебеф (Есф.2:16), 29 дней, между декабрем и январем.

11. Шебат (Зах.1:7; 1Макк.16:14), 30 дней, между январем и февралем.

12. Адар (Есф.3:7; 8:12 и сл., 1Макк.7:43,49; 2Макк.15:37 [36]), 29 дней, между февралем и мартом. 592

Число месяцев состояло обыкновенно из двенадцати (3Цар.4:7; 1Пар.27:1–15); но приблизительно чрез каждые три года, для соглашения с солнечным годом года лунного, который короче солнечного на 11 дней, евреи прибавляли к двенадцати вышеисчисленным месяцам тринадцатый месяц, который никогда, однако, не упоминаем в Библии. Иудеи называют его Веадар или Адар добавочный; он помещается между Адаром и Нисаном и имеет 29 дней. 593

О годе религиозном и гражданском

Евреи различали в последние времена год религиозный и год гражданский. Год религиозный начинался с месяца Нисана. 594 „Моисей, говорит Иосиф Флавий, установил, чтобы месяц Нисан был первым для праздников израильтян, потому что в этом месяце он освободил их от рабства египетского, так что этот месяц начинал год для празднеств, которые должны были соблюдать в честь Бога“. 595 Вследствие своих сношений с иностранными народами, у иудеев, после плена, возник гражданский год, который начинался месяцем Тишри, между сентябрем и октябрем, и который напоминал, по иудейскому преданию, усвоенному некоторыми отцами, что мир был сотворен осенью. Он имел, во всяком случае, преимущество в том, что он согласовался с эрою Селевкидов, которая начиналась в октябре. В Ветхом Завете было сделано точно упоминание лишь о религиозном годе; первый месяц его есть Нисан, второй – Зиф и т. д. 596

Отдел II. – Весы, монеты и меры евреев

Весы. – Монеты евреев. – Монеты, упоминаемые в Новом Завете. – Меры длины. – Меры вместимости.

Весы

Весы и меры евреев произошли из Вавилона, как это, кажется, имело место и по отношению ко всем весам и мерам древних народов.597

1. Единицею веса у евреев был сикль, siclus, шекел, seqel, „вес, тяжесть“.– 2. Сикль подразделялся на беку, beqa, или полусикль, 598 от bäqa „делить, разделять“, и 3. бека на геру, geräh, гран, в Вульгате обол; нужно десять гер, чтобы получить одну беку, и две беки, чтобы получить один сикль. 599 – 4. Во времена царей и после плена Вавилонского Писание упоминает также мину, по латыни mina, тпа; по-еврейски мане, maneh.600 Она содержала, вероятно, 50 сиклей, 601 так что нужно было 60 (сиклей; мин), чтобы составить талант. При Маккавеях она равнялась 100 сиклям. 602 – 5. Талант, talentum, составлял самый высокий вес (Исх.38:24,25,27:29); он назывался по-еврейски киккар, kikkär, круглый, т. е. предмет круглый, потому что имел, без сомнения, круглую форму. 603 Он содержал. 3000 сиклей.

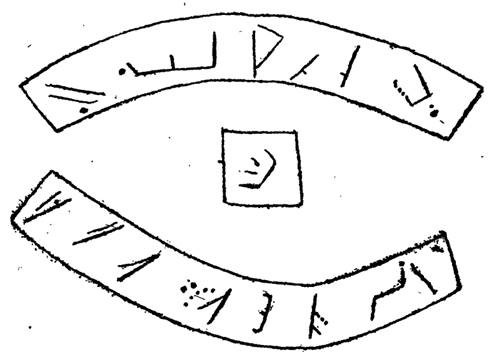

17. – Мина Антиоха IV Епифана

19. – Ассирийская гиря в две мины в форме льва (из дворца Сеннахерима)

2. Весы были первоначально каменные, ’abänim (Лев.19:36; Притч.16:11). Чтобы обеспечить правильность их и предотвратить споры или положить им конец, Моисей приказал поставить в скинии весы, которые получили название весов святилища.604 Эти весы были поставлены позднее в храме Иерусалимском и вверены хранению священников (1Пар.23:19). Мы не знаем, какова была форма этих весов. У ассириян и египтян они имели форму животных. 605 В обыкновенных сделках продавщик и покупатель пользовались весами, 606 которые носили всегда у пояса с камнями определенного веса.

3. Отношение еврейских весов к нашей децимальной системе приблизительно 607 установлено, благодаря найденным серебряным сиклям Маккавеев, которые были, вероятно, одного и того же веса с сиклями Моисея.

| 1 гера = | 0 гр. | 708 (15,86 долей) | ||||

| 10 | 1 бека = | 7 | 100 (1 зол. 65,25 д.) | |||

| 20 | 2 | 1 сикль = | 14 | 200 (3 зол. 34,40 д. | ||

| 1,000 | 100 | 50 | 1 мина = | 708 | 850 (2 ф. 9 з. 48 д.) | |

| 60,000 | 6,000 | 3,000 | 60 | 1 талант = | 533 гр. | 100 (3 и. 5 ф. 90 д.) |

Новый Завет указывает род веса, неизвестный древним иудеям, – λίτρα или libra (фунт) (Ин.12:3; 19:39). Это был римский вес, который подразделялся на двенадцать унций и заключал в себе 326.33 гр. Он представлял первоначально кусок меди, называемый as, от которого произошла монета этого имени. 608

20. – Египетский рынок, на котором продажа и покупка производятся посредством мены различных предметов

Монеты евреев

1. Чеканная монета 609 была неизвестна евреям до эпохи Маккавеев. 610 Большая часть мен производилась в натуру, т. е. давали один предмет вместо другого, овцу, например, в обмен на материю, сандалии, вместо сосуда для жидкости. 611 Драгоценные металлы, которыми также пользовались, не носили клейма, но просто делились на слитки, брусья, кольца или куски определенного веса; если они весили талант, сикль, и т. д., то их называли талантом, сиклем и т. д., так что монетная система точно соответствовала системе веса, и название этих последних было также названием монет, как это можно видеть из следующей таблицы, в которой их стоимость оценена приблизительным образом. 612

| Зол. | Серебро | |

| Талант | 131.850 фр. | 8.500 фр. |

| Мина | 2.200 „ | 141 „ |

| Сикль | 43 „ 50 | 2 „ 83 |

| Бека | 21 „ 75 | 1 „ 42 |

| Гера (обол) | 2 „ 17 | 0 „ 14 |

Сикль уже упоминается в Пятокнижии (Быт.20:16), так же как бека, или полусикль (Исх.30:13), гера или двадцатая часть сикля (Исх.30:13) и талант (Исх.38:24). Евреи во всех менах вешали драгоценные металлы, чтобы определить точно их цену, подобно тому как это делали египтяне, о чем мы узнаем из их памятников. 613 Книги Бытия, Иисуса Навина и Иова (Быт.33:19; Нав.24:32; Иов.42:11) упоминают об особой монете, называемой кесита, qesitah, словом, которое Вульгата перевела „агнец“ или „овца“; неизвестно, каков был вес и, следовательно, цена ее. 614

2. После плена и до утверждения династии Асмонеев иудеи считали дариками, знаменитыми персидскими монетами из чистого золота, носящими с одной стороны изображение царя, державшего меч или скипетр в правой руке и лук в левой; по краям вырезан был род неправильного четвероугольника. 615 Еврейское название этих монет darkemon и ’adarkemon; оно переведено в Вульгате чрез solidus, drachma.616 Стоимость дарика неизвестна. Павктон оценивает его в 25 франков. 617

21. – Дарик золотой618

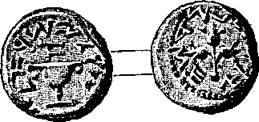

22. – Сикль серебряный Симона Маккавея 619

3. В 138 г. до Рождества Христова Симон Маккавей получил от Антиоха VII Сидета, царя сирийского, формальное право чеканить монету (1Макк.15:6). Мы владеем от Симона Маккавея и многих князей, управлявших после него Иудеей, сиклями и полусиклями серебряными и бронзовыми. 620 Средний вес сикля состоит из 14,2 гр. средний вес полусикля 7,1 гр.

23. – Полусикль серебряный Симона Маккавея 621

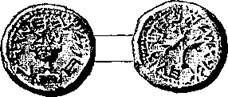

Большой бронзовыи сикль Симона Маккавея622

Они носят 623 с одной стороны надпись древне-еврейскими буквами: Израильский сикль или полусикль, с обозначением даты, и по бокам: св. Иерусалим, или освобождение Сиона. В исполнение закона, ни одна из этих монет не имела человеческого изображения; но на двух сторонах изображались то ваза и цветущая ветвь, то пальма, несколько колосьев, виноградная кисть и т. п. Последние иудейские монеты – монеты царя Агриппы и Варкохеба. 624 Их стоимость была одинакова с ценностию обозначенных нами выше сиклей. По разрушении Иерусалима, римляне приказали вычеканить несколько монет, представляющих по бокам плененную Иудею под образом женщины, сидящей под пальмою.

25. – Малый бронзовыи сикль Симона Маккавея

26. – Средний бронзовый сикль. Judaea capta 625

Монеты, упоминаемые в Новом Завете

Во времена нашего Господа употреблялись в Палестине преимущественно греческие и римские монеты. Новый Завет указывает один вид иудейской монеты, пять видов греческих монет и четыре вида римских монет.

I. Монета иудейская. – Сребреник, αργύριον, argenteus, или серебряная монета (Мф.26:15; 27:3 и сл.), означает сикль.

27. – Драхма серебряная

II. Греческие монеты. Они все серебряные. – 1. Драхма (Лк.15:8:9), серебряная монета,626 равнялась римскому динарию; она составляла 6000-ю часть аттического таланта, 100-ю часть мины и делилась на 6 оболов. В век Перикла она весила, по Летрону, 4,363 гр. и стоила оволо 92 сант.; после Александра Великого она упала до 4,103 гр. или 87 сант. – 2. Дидрахма627 (Мф.17:24) стоила две драхмы или один полусикль или полустатир. – 3. Статир (Мф.17:27), называемый также тетрадрахмой, потому что он стоил четыре аттических драхмы, равнялся сиклю.628 Он носил с одной стороны изображение головы Минервы, и с друтой ночной совы, атрибута этой богини. 4. Мина, или мна (Лк.19:13 и сл.), содержала у греков сто драхм. – 5. Талант, τάλαντον (Мф.18:24; 25:15 и сл.; ср. Откр.16:21), talentum, был из золота или серебра. Его вес и его цена много разнились, сообразно с временем и местом. Золотой талант содержал десять серебряных талантов. Аттический серебряный талант состоял из 60 мин или 6000 драхм, т. е. равнялся приблизительно 26,107 гр. или 5,560 франкам; коринфский, или египетский, талант заключал 100 мин.

28. – Дидрахма серебряная

29. – Статир или тетрадрахма 629

30. – Статир золотой 630

III. Монеты римские. –1. Динарий, 631 по-латыни denarius, серебряная монета, так назван потому, что первоначально содержал десять ассов; позднее он заключал их шестнадцать. 632 Он часто упоминается у евангелистов (Мф.18:28; 20:2,9,10,13; 22:19; Мк.6:37; 12:15; 14:5; Лк.7:41; 10:35; 20:24; Ин.6:7; 12:5; Откр.6:6). Его вес был одинаков с весом драхмы или четверти сикля. Во время нашего Господа динарий равнялся около 78 сантим. Эта монета первоначально носила изображение с одной стороны богини Рима или Виктории и с другой – колесницы с четырьмя конями; во времена империи выбивали на нем изображение Цезаря (Мф.22:19–21). Он составлял ежедневное жалованье римского солдата, по сообщению Тацита, как драхма жалованье афинского солдата, по сообщению Фукидида. 633 Он был также платою, которую, по евангельской (Мф.20:2 и сл.) притче, давали за день работникам, трудившимся в винограднике. Он был, наконец, данью, которую каждый иудей обязан был платить римлянам, как поголовную подать, и св. Матфей называет его νόμισμα τοϋ κίνσου, numisma census (Мф.22:19; сл. Мк.12:15; Лк.20:24). – 2. Ассарий, άσσάριον, assarius, 634 уменьшительное от as (Мф.10:29; Лк.12:6), был мелкою монетою, представляющею с лицевой стороны изображение Януса, затем позднее изображение Цезаря и на обороте нос корабля. 635 Он стоил от 6 до 7 сант. Вульгата передает άσσάριον чрез as (Мф.10:29), и два ассария чрез dipondium (Лк.12:6). 636 – 3. Кодрант, χοδράντης, quadrans (Мф.5:26; Мк.12:42), составлял четверть медного асса и стоил немного менее двух сантимов. – 4. Полушка, λεπτόν (Лк.12:59; 21:2; Мк.12:42), minutum,

31. – Динарий Л. Антестия Гракула серебряный

32. – Динарий Августа серебряный

33.– Асс Фабио Бутео бронзовый

34. – Ассарий бронзовый

35. – Кодрант Сервилия бронзовый 637

36. – Самая маленькая бронзовая монета времени Августа 638

37. – Маленькая бронзовая монета времени Иоанна Гиркана 639

монета медная, представляла половину кодранта, как изъясняет св. Марк (12:42), восьмую часть асса, немного менее 1 сантима. Динарий вдовицы, хотя называется евангелистами 640 λεπτόν, minutum, не должен быть иностранною монетою, греческою или римскою, но был, вероятно, самою маленькою монетою Иоанна Гиркана, 641 или другою аналогичною (135–107 до P. X.).

Иудеи были обязаны уплачивать в храм годовую подать в размере одного полусикля, 642 и в уплату ее принималась лишь иудейская или тирская монета. 643 Отсюда происходит то, что у входа во храм находились менялы, 644 для доставления монеты иудейской в обмен на монету греческую или римскую.

171. – Меры длины и поверхности

I. Меры длины в Ветхом Завете. – Евреи, как и все другие народы древности, первоначально пользовались для измерения длины различными частями человеческого тела. – 1. Можно считать за единиду их меры локоть, амма (’ammäh, по-египетски meh), равняющийся длине руки от локтя по кисть или расстоянию от локтя до оконечностей среднего или третьего перста. 645 Исчисление его достоверно не известно. 646 – 2. Локоть подразделяется на две пядени или больших пяди, церет (zeret, LXX: σπιϑαμή, spithama), слово, которое значит длань руки и означает расстояние, заключающееся между двумя протянутыми пальцами, большим и мизинцем. 647 – 3. Церет подразделяетея на три тефаг (tefah, tofah у Иезекииля), palmus, малая пядь, меру ширины руки или четырех перстов, как переводит иногда Вульгата (Исх.25:25; 37:12; 3Цар.7:26; 2Пар.4:5, ср. Иер.52:21; Иез.40:5,43; 43:13). Тефаг употребляется метафорически для обозначения чего-либо очень краткого:

Ты дал мне дни, как пяди. (Пс.38 (евр. 39):6).

4. Перст, или большой палец на руке, ецбаг (‘esba, по-египетски t’bä), составлял четверть tefah или пяди и равнялся толщине перста. В еврейском тексте это слово лишь в одном месте (Иер.52:21) означает меру, и кроме того идет вопрос о четырех перстах, т. е. об одном tefah.–5. В книге Судей (3:16), при определении меча Аода с двумя остриями, идет речь об одной мере, называемой гомед, gomed, которая нигде не упоминаема в св. книгах. Вульгата перевела ее чрез palma manus, „длань руки“; восточные переводы чрез локоть. Размер ее неизвестен. Многие ученые думают, что это одна и та же мера с локтем. – 6. Иезекииль, в своих пророчествах, при измерении строений храма, говорит об одной особой мере, превосходящей по величине размера все предшествующие, – кане, qaneh, трость, calamus mensurae (Иез.40:5–8; 41:8; 42:16–19; Откр.21:15). Полагают вообще, что она состояла из шести локтей или 3m15. – 7. Слово semed, переданное в Вульгате чрез jugerum, употреблено два раза (1Цар.14:14; Исх. V, 10), как аграрная мера; оно обозначает пространство поля, которое может быть обработано в один день парою быков.648

| 1 перст = | 0 m 0218 (1/2 вершка) | ||||

| 4 | 1 тефак или малая пядь = | 0 m 0875 (2 вершка) | |||

| 12 | 3 | 1 зереф или большая пядь = | 0 m 262 (6 вершк.) | ||

| 24 | 6 | 2 | 1 локоть = | 0 m 525 (12 вершк.) | |

| 144 | 36 | 12 | 6 | 1 трость = | 3 m 217 (1с. 1арш. 8вершк.) |

II. Меры длины в Новом Завете. – Особые меры, употребление которых мы встречаем в евангелиях, следующие: одна специальная мера евреев – субботний путь, и две меры, одна греческая, а другая римская, стадия и миля. – 1. Субботним путем (Деян.1:12) называется расстояние, которое законно позволялось пройти в субботу без нарушения заповеди о покое, предписанной в этот день Моисеевым законом. Он заключал, по раввинам, 2000 шагов, около 1392 метров. – 2. Стадия (Лк.24:13; Ин.11:18; Откр.21:16; 2Макк.11:5; 12:10:29) заключала 600 греческих футов или 625 римских футов, равных 125 римским шагам,649 185 метрам. – Восемь стадий составляли милю. – 8. Миля, поприще (Мф.5:41), была путевою мерою римского происхождения, так названа потому, что соответствовала расстоянию в 1000 шагов, или немного более 1480 метров. – 4. Деяния Апостолов упоминают о сажени (Деян.27:28), όργυιά, морской мере, равной 1m 60. 650

172. – Меры вместимости

1. Меры вместимости были одни и те же для твердых и жидких тел, с тем только различием, что единица меры первых называлась эфою, ’ephah, а единица меры вторых – батом, bath, но их содержание было одно и то же. – 1. Слово: эфа (’efäh no ассирийски ар), значит „мера“. Вульгата передает его то чрез ephi (Исх.16:36; Лев.5:11; Иез.45:10,11 и др.), то чрез modius (Втор.25:14; Исх.5:10 и сл.), то чрез amphora (Зах.5:6,7,8,9:10), то чрез mensura (Притч.20:10; Ам.8:5; Мих.6:10), 651 или satum. 652 Раввины, которые, в исчислениях своих мер сравнения, принимали за сравнительный термин куриные яица, говорят, что эфа содержала их 432. По нашей системе ее вместимость состоит из 38,88 литр. – 2. Слово бат означает, вероятно, также „меру“: эта мера, равная по количеству эфе, как мы уже заметили, была предназначена для измерения жидких тел. 653 Бат не поименован ранее эпохи царей. Вульгата передает его чрез batus (3Цар.7:26,38; 1Ездр.7:22; Иез.45:10,11:14), laguncula (Ис.5:10), cadus, 654 metreta (2Пар.2:10; 4:5). Это последнее слово означает аттическую амфору, т. е. греческую меру, точно соответствующую вместимости бата и упоминаемую у св. Иоанна (2:6). Амфора Даниила (14:3)655 есть то же самое, что и metreta или бат. – 3. Мера в десять эф называлась гомером (chomer, по-ассирийски imeru); она получила также позднее название кора, cor. Chomer или homer значит „куча“ (Исх.8:14); cor означает .,круглый сосуд“. Вульгата передает всегда второе слово чрез corns (3Цар.4:22; 5:11; 2Пар.2:10; 27:5; Иез.45:14); она пользуется также обыкновенно corus для перевода chomer (Числ. 11:32; Иез.45:11,13,14 и Ос.3:2); но в двух местах (Лев.27:16 и Ис.5:10)656 она употребляет равнозначащую с ним в римских мерах: triginta modii. – 4. Полугомер, заключающий пять эф, имел особое название летех (letek), в Вульгате corus dimidius. Он поименован лишь один раз в Библии у пр. Осии (3:2). – 5. Эфа подразделялась на несколько мер меньшего размера. И прежде всего на сеа (se’ah), вместимость которой заключала треть эфы (Быт.18:6; 1Цар.25:18; 3Цар.18:32; 4Цар.7:1,16,18; Ис.27:8); сеа упоминается два раза в евангелиях (Мф.13:33; Лк.13:21) под формою σάτον. 657 Вульгата обычно переводит ее, как в Ветхом, так и в Новом Завете, чрез satum. 658 – 6. Гин, hin, египетского происхождения, 659 составлял половияу сеа, шестую часть эфы или бата. – 7. Гомор, 'omer, Вульгата gomor, составлял десятую часть эфы (Исх.16:36), 660 откуда название issäron или десятая часть, в Вульгате decima pars, decima, которое означает часто эту меру в Пятокнижии (Исх.29:40; Лев.14:10,21 и т. д.). Он заключал ежедневную порцию манны каждого израильтянина в пустыне (Исх.16:16). Раввины говорят, что он содержал 451/2 яиц. – 8. Каб, cab, cabus, „малый сосуд, чаша“, – треть гина, шестая часть сеа, восемнадцатая часть эфы. 661 – 9. Наконец лог, log, 72 часть ефы, 12-я часть гина. 662 Св. Иероним переводит его чрез sextarius. – 10. В последней главе Даниила, 14:2, которую мы имеем лишь на греческом языке, идет речь о персидской мере, называемой артабом; она почти равнялась аттичесвому медимну, т. е. 51.79 литр. – 11. Римская мера modius, „четверик, спуд“, переданная по-гречески чрез μόδιος, поименована в Новом Завете, когда наш Господь говорит, что „не скрывают светильника под спудом“ (Мф.5:15; Мк.4:21; Лк.11;33). Он делает намек на самое орудие, которое служило для измерения, а не на его вместимость. В Ветхом Завете бл. Иероним многократно пользовался словом modius, для перевода то ’ephah (Лев.19:36; Втор.25:14,15; Суд.6:19; 1Цар.1:24; Ис.5:10 или ephi, то chomer, (Лев.27:16; Ис.5:10) то se’äh (4Цар.7:1,16:18). В кн. Руфь.3:15,17, и у пр. Аггея, 2:16, Вульгата прилагает modii к цифрам меры, которую оригинальный текст не обозначает точно, но которая несомнеино есть эфа. Modius, или римский четверик, заключал 8.631 литр. – 12. Апокалипсис употребляет греческую меру (Откр.6:6),663 единственную чужеземную меру, которую мы встречаем в Новом Завете, χοίνιξ. Ее считали равною количеству ежедневной пищи умеренного человека, откуда название ημεροτροφϊς, которое дано ей у Афинея. 664 Хиникс исчиеляют в 1.079 литр. Вульгата переводит его через bilibris.

2. Сравнивая между собою различные меры вместимости евреев, замечают, что они могут делиться на две системы, одна децимальная, другая – двенадцатиричная.

1. Система децимальная:

Хомер или кор 1

Бат или эфа 10 1

Гомор 100 10 1

2. Система двенадцатиричная:

Эфа или бат 1

Сеа 3 1

Гин 6 2 1

Каб 18 6 3 1

Лог 72 24 12 4 1

3. Вот расчитанная таблица всех мер вместимости и их содержания:

| 1лог = | 0 литр 29 | ||||||

| 4 | 1 каб = | 1 16 | |||||

| 74/5 | 14/5 | 1 гомер или ‘issaron = | 3 88 | ||||

| 12 | 3 | 12/3 | 1 гин = | 6 49 | |||

| 24 | 6 | 31/3 | 2 | 1 сеа или satum = | 12 99 | ||

| 72 | 18 | 10 | 6 | 3 | 1 бат или ефа или metreta = | 38 88 | |

| 720 | 180 | 100 | 60 | 30 | 10 | 1 хомор или кор = | 388 80 |

* * *

Исх.12:6; 29:39 (еврейский текст: „между двумя вечерами“).

Дан.3:6; 4:16,30; 5:5. Латинский перевод бл. Иеронима часто употребляет слово hora в книгах раннейших времени пр. Даниила, Исх.9:18; Втор.28:57, и т. п., но оно соответствует в еврейском оригинале слову „время“ или другому аналогичному выражению.

Иосифа Флавия, Ant. jud., V, VI, 5; XVIII, IX, 6.

См. n° 387.

Исx.13:4; 23:15; 34:18; Втор.16:1, по евр. тексту. Вульгата переводит: mensis novorum или mensis novarum frugum.

Rosch haschanah, I, 2: „Равви Ханина сказал, что имена месяцев были занесены из Вавилона, при возвращении из плена“. М. Schwab, Le Talmud de Jérusalem, t. VI, 1883, p. 61. – До плена встречают, кроме Авива, лишь названия месяцев Зифа, Ефанима и Була. Эти три названия финикийские и читаются в Писании лишь в рассказе о сооружении храма, построенного одним финикиянином. – После плена употребляли иногда, вместе с новыми собственными именами, и древние наименования месяцев чрез порядковые числительные: Дан.10:4; 1Ездр.3:1; Агг.1:1, 2:1,11 (по еврейскому тексту 10 ст.); Зах.1:1; 8:19. – Bo 2Макк.11:21,30,33,38, встречают два месяца с македонскими названиями: dioscorinthios или dioscoros, который соответствует, вероятно, македонскому dystros’у, и xanthiсos, месяц, соответствующий Нисану. Dystros предшествует xanthicos’y в македонском календаре. – Названия Иияра, Таммуза, Аба, Тисри и Мархешвана читаются не в Библии, но у Иосифа Флавия и в Талмуде.

Поименован только в таргумах и раввинских сочинениях.

Об еврейских названиях месяцев см. Th. Benfey и A. Stern, Ueber die Monatsnamen einiger alter Völker, in-8°, Берлин, 1836. [Ha русском языке сведения об иудейском календаре см. у архим. Иеронима, „Библейская археология“, том I, вып. I, С.-Пб. 1883–1884, стр. 229–237; ст. „Год библейский“, в Прав. Богосл. Энцикл., изд. проф. A. П. Лопухина, т. IV, стр. 456–462; ст. „День в Библии, ibid., т. IV, стр. 1005–1011. См. также исследование Иосифа Лурье, „Математическая теория еврейского календаря“, Могилев на Днепре, 1887. Пер.].

2Макк.11:30,33,38 поименовывает два македонских месяца Ксанфик, (соответствующий Нисану), Иосифа, Ant. jud., I, ІII, 31, и Диоскоринфий, ст. 21, месяц неизвестный.

См. n° 166. О временах года в Палестине см. т. II, n° 428, 1.

Иосифа Флавия, Antiq. jud., I, III, 3.

Исх.12:2; Числ.10:11; Лев.23:34; 25:9; Числ.9:1; 4Цар.25:1; Иер.39:2; Есф.3:7; 1Макк.4:52; 10:21. Cл. Patrizi, De consensu utriusque libri Machabaeorum, libri prodromi, cap. II, p. 36–39.

G. F. Lehmann, Das alt-babylonisclie Maas- und Gewichtssystem als Grundlage der antiken Gewichts-Münz und Maassysteme, в Actes du 8-e congrѐs International des Orientalistes (1889), Section sémitique B., in-8°, 1893, p. 167–249. Сл. V. Duruy, Histoire des Grecs, t. 1, 1887, p. 608.

О нем прямо сообщает еврейский текст Исхода, 38:26. Слово beqa читается только в этом месте и в Быт.24:22.

Сл. Исх.30:13; 38:26; Лев.27:25; Числ.3:47; 18:16; Иез.45:12. – Кроме беки или подусикля, встречается также упоминание о трети сикля, Неем.10:32, и четверти сикля, называемой позднее Иудеями zuz, 1Цар.9:8.

3Цар.10:17; Иез.45:12; 1Ездр.2:69; Неем.7:71,72; 1Макк.14:24; 15:18. У св. Луки, 19:13–25, мина есть название монеты; см. n° 170, 4. Замечательна мина времен Маккавеев, по своему рисунку. Кругом нее читаем: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY ΘΕΟΥ ЕПИФА ΝΟΥΣ MNА (мина царя Антиоха божественного Епифана). Виктория (богиня победы), стоя между двумя звездами, держит в правой руке венок, а в левой – пальму. (См. рис. 17). Мина легкого веса, весит 516 грамм. См. J. Brandis, Münzwesen, in-8°, Берлин, 1866, стр. 158.

Мина, по Иезекиилю, 45:12, содержала 60 сиклей; но чтение, которое мы встречаем в греческом переводе места этого пророка, и которое имеет 50 вместо 60, заслуживает предпочтения.

Сл. n° 170, II, 4.

См. рис. 18.

Исх.30:13; Лев.27:25; Числ.3:47. В эпоху царей общественные весы назывались также „царскими весами“, 2Цар.14:26 (буквально: „царскими камнями“, в Вульгате: pondere publico). Греки и римляне имели также официальные образцы для весов и мер. Cm. Duruy, Histoire des Grecs, 1887, t. I, p. 390–391; t. II, p. 210; ero же, Histoire des Romains, t. V, 1883, p. 504.

См. рис. 19.

Втор.25:13; Притч.16:11; 11:1; 20:10,23; Мих.6:11; Сл. Быт.23:16; 43:21; 24:22; Ис.46:6; Иер.32:9–10. Am.8:5.

Строгое определение стоимости еврейских весов и мер невозможно, отсюда происходят разности в исчислениях у авторов, занимавшихся еврейской метрологией.

См. n° 170; рис. 33. О весах и мерах евреев можно читать: A. Böckh, Metrologische Untersuchungen über Gewichte, Münzfüsse und Masse des Alterthums, in-8°, Берлин, 1838; J. Brandis, Das Münz-, Mass- und Gewichtswesen im Vorderasien, in-8°, Берлин, 1866; Paucton, Métrologie ou Traité des mesures, poids et monnaies des anciens peuples et des modernes, in-4°, Paris, 1780. Полную библиографию по этому предмету см. у F. Hultsch, Griechische und römische Métrologie, 2 издание in-8°; Берлин, 1882, стр. 14–21. Сл. св. Епифания, Liber de mensuris et ponderibus, XXI sq., t. XLIII, col. 271–294. Новое издание этого последнего труда было опубликовано Полем де-Лагардом, Veteris Testamenti ab Origene recensiti fragmenta apud Syros servata quinque. Praemittilur Epiphanii de mensuris et ponderibus liber nunc primum integer et ipse syriacus, Гёттинген, 1880. [Ha русском языке см. архим. Иеронима, „Библейская археология“, t. I, вып. I, §§ 102–105, стр. 274–297; ст. „Весы в Библии“, в Прав. Богосл. Энцикл.; изд. проф. А. П. Лопухиным, т. III. стр. 1168–1169].

Изобретение звонкой монеты с определенным образцом и весом приписывается лидийцам. Cm. Saturday Review, 13 февраля 1892, стр. 189.

Об еврейских монетах можно читать: F.de Saulcy, Recherches sur la numismatique judaique, in-40, Paris, 1854; Id., Numismatique de la Terre Saints, description des monnaies autonomes et impéiriales de la Palestine et de I’Arabie Petrie, с 25-ю гравюрами, in-4°, Paris, 1874; Madden, History, of jewish coinage, in-8°, Лондон, 1864; Id., Coins of the Jews; in-4°, Лондон, 1881; A. Hager, Die Münzen der Bibel, in-8°, Штутгарт, 1868; Ch. Lenormant, Mémoire sur les monnaies de Simon Machabée, в Revue numismatique, 1845, t. X, p. 173–195; G. C. Williamson, The Money of the Bible, in-16°, Лондон, 1894. [По этому предмету на русском языке см. исследование C. А. Булатова, „Древне-еврейские монеты“ (с рисунками), Киев, 1886; сл. также архим. Иеронима, „Библейская Археология, т. I, вып. I, стр. 274–297; ст. „Деньги в Библии“, в Прав. Богосл. Энцикл.; издан. проф. A. П. Лопухиным, т. IV, стр. 1001–1005. Пер.].

Сл. Ис.55:1. На колоннах одной гробницы V-й династии (ранее эпохи Авраама) изображен египетский рынок. См. рис. 20. В верхнем ряду, в первой сцене направо, сидит торговец пред большой корзиной, поставленной на подпорке и заключающей три вазы. Иероглифы передают нам разговор продавца и покупателя. „Вот тебе сат сладкого напитка“, говорит первый второму. Этот последний, держа в правой руке пару сандалий, отвечает ему: „вот тебе прочные сандалии“. Подходит второй покупатель, неся в правой руке небольшой сундук. – В следующей сцене представлены женщина, продавщица рыб, и мужчина, изготовляющий одну рыбу; верша, поставленная пред ним, заключает четыре других рыбы. Нокупательница несет на своем плече четырехугольный ларец, который заключает то, что она хочет дать в обмен продавцу. – В нижнем ряду, направо, два покупателя стоят у большой корзины, наполненной овощами. „Дай посмотреть, дай замену“ (вознаграждение), говорит продавец первому покупателю, который держит в левой руке мешок, и в обмен представляет продавцу из правой руки связку стеклянного товара; другая связка такого же товара находится у него в левой руке. Второй покупатель покупает овощи в обмен на веер, который он держит в правой руке; в левой руке он держит кочергу для печи. – Ниже, в следующей сцене, мы видим двух людей, вступающих в разговоры: один держит три удочки в правой руке. Женщина, которая следует за ним, несет на плече ящик и готовится делать покупки у продавца платьев. Сл. Maspero, Gazette archéologique, t. VI, 1880, p. 97.

Серебряная монета в 1 франк весит 5 грамм, золотая монета в 5 франков – 1 гр. 6129, в 10 фр. 3 гр. 2268, в 20 фр. 6 гр. 4516; медная монета 0,05 сантимов весит 5 гр.

О весах у Египтян см. FI. Petrie, A Season in Egypt, 1887, in-4° Лондон, 1888, стр. 36 и гр. XX.

Часто предполагали, по причине перевода Вульгаты, что кесита имела изображение агнца, но так как звонкая монета была вполне неизвестна во время Иакова, то это предположение неудоприемлемо. Однако, возможно, что кесита имела форму агнца или равнозначаща весу, представляемому агнцем, по сходству с весами ассирийекими и египетскими, имеющими форму львов, быков, уток и т. п. Изъясняют такжѳ название кесита обычаем многих народов древности принимать овцу, как род монетной мены. Сл. pecuniа, от pecus. Wilkinson, A popular account of the ancient Egyptians, 2 in-12, Лондон, 1854, t. II, p. 151. Гезениус, Thesaurus linguae hebraeae, p.1241, предполагает, что qesitäh равнялась прибаизительно 4-м сиклям.

См. рис. 21. Царь, коленопреклоненный, носит корону; он одет в длинное персидское платье; борода и волосы у него длинны. – Дарию (521–485 до Р. Х.) приписывают введение монеты в Персии, отчего имя дарика от него получило свое происхождение. Образец дариков был, за немногими разностями, один и тот же, во все продолжение персидского царствования. Они становятся монетою самою распространенною в древнем мире.

1Ездр.2:69; 8:27; Неем.7:70,71,72; 1Пар.29:7. В последнем месте слово дарик употреблено преждевременно, потому что дело идет о времени Давида; но Ездра, который есть, вероятно, автор Паралипоменон, пользуется словом, которое употреблялось в его время, подобно тому, как мы в настоящее время выражаем иногда на франки стоимость древних монет; как это делает и сама Вульгата в отношении к дарикам, которые она передает чрез „драхмы“; Неем.7:70,71,72.

Paucton, Métrologie, 1780, p. 352. – Дарик равнялся 60-й части вавилонской мины и весил 8,40 гр. О различных мнениях, касающихся изъяснения darkemon, ’adarkemon см. Dictionnaire de la Bible, t. II, col. 1294.

Все монеты, которые мы даем здесь, воспроизведены в естественную величину, по превосходнейшим образцам Кабинета медалей Национальной библиотеки, в Париже. О дариках см. B.W. Head, The Coinage of Lydia and Persia, in-f., Лондон, 1877, p. 26–30.

На серебряном сикле Симона Маккавея изображена чаша. Вокруг нее написано древне-еврейскими буквами: seqel Isrä'el, „израильский сикль“. Вверху чаши – буква א, aleph, употребленная, как числительный знак, лля обозначения первого года, в который Симон выбил монету. Этот год есть, вероятно, 138 г. до P. X. (Madden, Coins of the Jews, in-4°, Лондон, 1881, стр. 66). – Ha оборотной стороне того же сикля – ветвь с тремя цветами, представляющая, может быть, жезл Аарона. Yerüsälem qedösäh, „святой Иерусалим“.

Эти преимущества оспариваются некоторыми археологами, каковы например Th. Reinach, Le monnaies juives, in-18°, Paris, 1888, p. 21.

Ha серебряном полусикле Симона – чаша, украшенная драгоценными камнями. Надпись: hasi has-seqel, „полусикль“. – Над чашею написано senat b., „год 2-й“, Симона Маккавея, т. е. 138–137 до P. X. – На оборотной стороне – цветущая ветвь и надпись: Yerüsälaim haq-qeddosäh, „святой Иерусалим“.

На большом бронзовом сикле Симона Маккавея представлены две связки ветвей с листьями, называемыми loulab, между которыми находится цедр, называемый ethrog. Надпись: senat ’arbä hasi, „год четвертый, полусикль“. – На оборотной стороне – пальмовая ветвь с финиками. С каждой стороны корзина, наполненная плодами. Надпись: lig’ullat Siyon – „освобождение Сиона“. Loulab, составленный из пальмовых, ивовых и миртовых ветвей, представляет, вместе с ethrog, цедром, ветви, которые израильтяне должны были носить в праздник Кущей. Лев.23:40, сл. Неем.8:15. Корзины, наполненные плодами, изображают без сомнения, приношения начатков. Втор.26:2; Иер.6:9. См. W. Madden, Coins of the Jews, стр. 73 и Buxtorf, Lexicon talmudicum, слова: Loulab, Ethrög, изд. Fisher’a, 1869, 1.1, p. 580, 1307.

Малый бронзовый сикль имеет на лицевой стороне изображение чаши. – На оборотной стороне надписано: lig’ullat Siyоn, „освобождение Сиона“. – На той же стороне – связка ветвей с листьями (loulab) между двумя цедрами (ethrog); надпись: senat ’arbä’, „год четвертый“.

См. выше, рис. 10, монета Варкохеба.

Лицевая сторона этой монеты представляла увенчанную лаврами голову императора Тита. Надпись: Т. CAES. IMP. AUG. F. TR. P. COS. VI. CENSOR. – Ha обороте: Иудея, сидящая в слезах, на щитах у пальмы; позади – броня, щит, шлем и знамя; вокруг надпись: IUDAEA САРТА, внизу медали буквы: S. C. (Senatus consulto). (77 или 78 года нашей эры).

Драхма имеет на лицевой стороне изображение смотрящей вправо головы Паллады в шлеме. – На обороте ее: ночная сова на амфоре, в масличном венке. Слева – якорь. АѲЕ. (Афинян). TIMA. NIK. АРХЕ. (Тимарх Никогорас, монетный магистрат).

Лицевая сторона дидрахмы: голова Паллады в шлеме, смотрящая вправо. – На обороте: ночная сова в четырехугольном дупле, два масличных листа; надпись: АѲЕ.

Вульгата много раз передавала чрез статир слово сикль в Ветхом Завете: 1Цар.9:8; 4Цар.7:1, и т. п. – Если статир св. Матфея точно соответствовал еврейскому сиклю, то он должен был равняться лишь 2,83 фр.; но если он был обыкновенным статиром греков, то он весил почти 15,312 гр.; в среднем он равнялся 3,83 фр. – Греки имели также статир золотой, который равнялся 19 фр. 17. – Обол, составлявший 6-ю часть драхмы, не упоминается в Новом Завете. Вульгата пользуется этим словом в Ветхом Завете для перевода еврейского имени монеты gerah, n° 169, 1: Исх.30:13; Лев.27:25; Числ.3:47, 18:16; Иез.45:12.

Статир или тетрадрахма на лицевой стороне носил изображение головы Паллады в шлеме, смотрящей вправо; на оборотной стороне: ночная сова на амфоре, имеющей букву А; на полях – две монограммы, из которых левая может быть разложена на А, Г, Ο, Π, Р, Σ, a правая – на А, Г, 1, Ν, Σ, Т; они означают имена монетных магистратов, которые невозможно восстановить; все это окружено масличным венком. Самая поздняя тетрадрахма принадлежит Александру Великому. См. Beule, Les Monnaies d'Athѐnes, in-40, Paris, 1858, p. 148.

Золотой статир на лицевой стороне изображал голову Паллады, смотрящую вправо. – На оборотной стороне: слева – два масличных листа и полумесяц; направо надпись: АѲЕ.

На лицевой стороне серебряного динария Люция Антестия Гракула изображена голова богини Рима вправо, в крылатом шлеме, надпись: GRAC. (Graculus). – Ha оборотной стороне: Юпитер, в запряженной четырьмя лошадьми колеснице, мчится вскач, держа скипетр и кидая молнию. – Надпись: L. ANTES – RОМА. (Луций Антестий. – Рим). Монета относится к 124 году до P. X. См. Е. Babelon, Description des monnaies de la république romaine, 2 in-8°, Paris, 1885–1886, t. 1, p. 146.

Серебряный динарий Августа имеет на лицевой стороне увенчанную лаврами голову Августа, смотрящую вправо, и надпись: CAESARI AUGUSTO, а на оборотной стороне – запряженную четырьмя лошадьми колесницу, украшенную Викторией, идущую шагом вправо и возвышающуюся над изображением другой колесницы. Внизу надпись: SPQR (Senatus populusque Romanus).

Тацита, Ann., I, 17 (сл. Плиния, Н. N., XXXIII, 3), Фукидида, III, 17.

Бронзовый as Фабия Бутео носит с лицевой стороны изображение увенчанной лаврами головы Януса. – На оборотной стороне: нос корабля, смотрящего вправо, на котором сидит птица, называемая buteo (цапля или аист); надпись: FAB1 ROMA. Монета относится к 89 г. до Рождества Христова.

Бронзовый ассарий (см. рис. 34) с лицевой стороны представляет лучезарную голову Августа влево и надпись: DIVUS. AUGUSTUS. PATER. – Ha обороте изображен алтарь, надпись: IMP. Т. VESP. AUG. REST. Imperator Titus Vespasianus Augustus restituit. Ha полях S. C. (Senatus consulto)

Во времена нашего Господа as представлял в Палестине цену двух мелких птиц, Мф.10:29. За два асса (12–13 сантимов) можно было купить пять птиц, Лук.12:6.

Бронзовый кодрант Сервилия имеет на лицевой стороне голову Геркулеса, покрытую львиною кожею и смотрящую вправо; сзади – три точки. – На оборотной стороне изображен нос корабля, на нем надписано: SERVILIUS; вверху – два колоса. Кай Сервилий или Сервейлий был монетным магистратом в 123 году до Рождества Христова.

Маленькая бронзовая монета времен Августа носит на лицевой стороне изображение наковальни и надпиеь: MESSALLA. APRONIUS. III. VIR. – На оборотной стороне ее надписано: GALUS. S1SENNA. А.А.А. F. F. На полях: S. С. – Корнелий Сизенна в 12 г. до Рождества Христова участвовал в монетной коллегии вместе с Волюзом Валерием Мессалою, Апронием и Галусом. III. VIR означает triumwir; A. A. A. F. F. = aere argento auro flando feriundo; S. C. = Senatus consulto.

С лицевой стороны эта монета носит надпись: Yonatan hak-kohen hag-gadol veheber hay-Yehudim, „Ионафан великий первосвященник и об- … “. Вокруг масличный венок. – На оборотной стороне два

Он назван на его монетах Иоанафаном. Его монеты были очепь распространены.

Исх.30:13–16; 2Пар.24:6, 9–10; сл. Неем.10:32–33; Mф.17:23–26. См. Dictionnaire de la Bible, ст. Capitation (подушная подать), t. II, col. 214.

Muшнa, Бехорот, VIII, 7; Тосефта, Кетубот, XII fin.

Стол, где сидели менялы, назывался по-гречески, как всякий стол вообще, τράπεζα, Mф.21:12; Мк.11:15; Ин.2:15 (и отсюда название τραπεζίτης, даваемое банкиру у Mф.25:27). Менялы храма названы χολλυβισταί, numularii, Mф.21:12; Μκ.11:15; Ин.2:15. См. Dictionnaire de la Bible, статья Changeurs (Менялы), t. II, col. 548–551.

Эта длина большого египетского локтя. О различных локтях см. Dictionnaire de la Bible, статья Coudec (Локоть), т. II, col. 1060. Сл. R. Lepsius, Die Längenmasse der Alten, in-8°, Берлин, 1864, p. 105, 106, 108.

„Локоть человека“, говорит Втор.3:11. Локоть есть мера, чаще всего упоминаемая в Писании. Быт.6:15,16; 7:20; Исх.25:10 и т. п.

Исх.28:16; 39:9; 1Цар.17:4; Ис.40:12, Иез.43:13 (zeret). Вульгата всегда переводит zeret чрез palmus, не различая точно этой меры от tefah или малой пяди, но она разумела под ней spithama или большую пядь, которая содержала двенадцать перстов (Vitruve, III, 1). Во избежание смешения, она переводила малую пядь, tefah, чрез „четыре перста“, 3Цар.7:26; однако, она не строго держалась этого способа перевода в других местах: во 2Пар.4:5; у Иез.40:5,43; 43:13 она употребляет слово palmus, и здесь должно приписывать этому слову знание малой пяди. У Иезекииля 43:13, где оригинальный текст говорит о tofah в начале стиха и о zeret в конце, бл. Иероним перевел эти два, хотя и различные, названия меры одним и тем же словом palmus.

Kibrat, 2 (4)Цар.5:19, означает также меру длины, но вес ее неизвестен (Вульгата: electo tempore).

Плиния, H. N., II, 23, 85.

Теперешняя сажень составляет 1,624 метра; сажень древних заключала почти то же самое.

В этих последних местах бл. Иероним очень точно передал смысл еврейского слова, потому что оно употреблено, действительно, в общем смысле меры.

Числ. IV, 5. См. Dictionnaire de la Bible, t. II, 1863.

Иез.45:11,14; cл. 3Цар.7:26,38; 1Ездр.7:22, и т. п.

В евангелии св. Луки 16:6 βάτους. – Cadus происходит от еврейского kad, которое означает не меру вместимости, но глиняную вазу, кувшин, урну. LXX переводят его чрез υδρία, которое читается также у Иоанна 2:6,7; 4:28. Латинский cadus имел стоимость одной метреты. Dictionnaire de la Bible, t. 1, col. 1506.

Amphora вВульгате, 1Цар.1:24 употребляется для перевода nebel yain, „мех для вина“ – выражения, читаемого в еврейском тексте; у св. Лк.22:10, amphora соответствует κεράμιον, глиняный сосуд, vus fictile, urceus, или лучше слову lagena, как переводит латинский перевод в евангелии св. Марка, 14:13. Ascopera Иудиеи, X, 5, есть также мех с вином.

Cm. Dictionnaire de la Bible, t. II, в слове Cor, col. 954.

Форма σάτον происходит от халдейского названия этой меры, sa’tá, потому что во времена нашего Господа говорили в Палестине на сирохалдейском языке.

За исключением 3Цар.18:32 (aratiuncula); 4Цар.7:1,16,18 (modius) и Ис.27:8 (mensura).

Слово hin сохранилось в Вульгате, за исключением Лев.19:36, где оно переведено чрез sextarius, составляющий 6-ю часть ефы. См. Dictionnaire de la Bible, t. III, col. 273.

См. n° 244.

Речь о нем идет только в кн. Левит 14:10 и сл., по поводу закона, касающегося очищения прокаженных.

Афинея или Атенея, Deipnos. III, 54, изд. Teubner. t. I, p. 178. Сл. Геродота, VII, изд. Didot, p. 371.