Богомольные выходы Византийских царей в городские и пригородные храмы Константинополя

Содержание

От редакции Богомольные выходы византийских царей в городские и пригородные храмы Константинополя Глава I. Средневековый Константинополь и Средняя улица в нем Глава II. Евдом Глава III. Выходы в храм Халкопратийский Глава IV. Богомольные выходы и выезды в храм св. Апостолов

От редакции

«Если бы после Д.Ф. Беляева остались только две книги его «Byzantina», то и этого наследия было бы с избытком достаточно для того, чтобы признать его заслуги для византиноведения незабвенными». Так писал я в некрологе покойного, помещенном в VIII т. «Византийского Временника», не зная в то время, что Д.Ф. Беляевым, еще до постигшей его тяжелой болезни, составлена была отчасти и III книга «Byzantina». Рукопись этой III книги доставлена была, после смерти Д.Ф. Беляева († 10 марта 1901 г.), в Императорское Русское Археологическое Общество Ю.А. Кулаковским с предложением напечатать его в «Записках» Общества. Редакция «Записок», в которых помещены были две первые книги «Byzantina» (Новая серия, тт. V и VI), разумеется, с большою благодарностью приняла предложение Ю.А. Кулаковского.

На обертке, в которой доставлена была рукопись III книги «Byzantina», Д.Ф. Беляевым помечено «Казань, 1892–»1 Ясно, покойный предполагал не ограничиться четырьмя теми главами, которые теперь напечатаны; это видно и из содержания особенно последних двух глав, где имеются указания на дальнейшие предположения автора, к сожалению, оставшиеся невыполненными. Ясно также и то, что четыре главы, входящие в состав III книги «Byzantina», не были окончательно проредактированы автором. На полях рукописи сохранились заметки Д.Ф. Беляева, сделанные карандашом, из которых следует, что в некоторых местах автор предполагал кое-что дополнить; а, быть может, кое-что и изменить. Все же и в том виде, в каком оставлены были Д.Ф. Беляевым эти четыре главы III книги «Byzantina», оказалось вполне возможным их напечатать и украсить, таким образом, этим наследием покойного члена Общества «Записки» последнего.

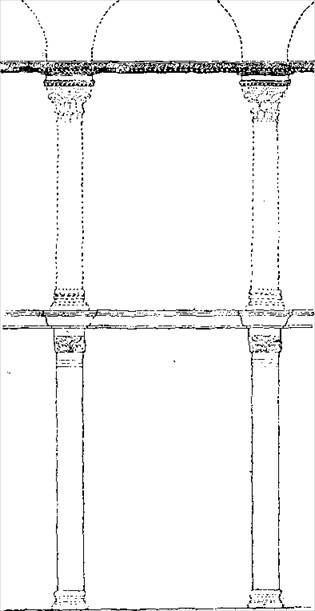

Те незначительные дополнения и изменения исключительно редакционного характера, которые пришлось сделать, отмечены [ ]. Во всем остальном рукопись печаталась без изменений, в том виде, в каком она сохранилась. На некоторые из рисунков, иллюстрирующих текст, имеются указания и в рукописи Д.Ф. Беляева; другие рисунки, равно как и план Константинополя Буондельмонте, воспроизведенный на табл. I и II по книге Mordtmann’a2, присоединены по указанию Я.И. Смирнова, щедро помогавшего мне при редакции и корректуре.

Приложенный портрет Д.Ф. Беляева исполнен по фотографическому снимку, любезно доставленному мне вдовою покойного 3.В. Беляевой.

Август 1906. С. Жебелев

Богомольные выходы византийских царей в городские и пригородные храмы Константинополя

Глава I. Средневековый Константинополь и Средняя улица в нем

История Константинополя начинается со времени основания мегарскими выходцами греческой колонии Византии (Βυζάντιον) в 658 году, названной так по имени ее мифического основателя Византа (Βύζας)3. Без всякого сомнения, туземные поселения были здесь гораздо раньше, так как трудно допустить, чтобы такое превосходное и удобное для поселения место так долго оставалось без всякого населения и нужно было специальное указание на его удобства Дельфийского оракула для того, чтобы привлечь туда первых поселенцев. Но история не знает этих древнейших обитателей Золотого Рога, которым, по всей вероятности, Византия обязана и своим названием, и мегарские колонисты являются, таким образом, первыми историческими обитателями и основателями города, которому суждено было превратиться со временем в столицу Римской империи и играть в истории выдающуюся, первенствующую роль.

Маленькая греческая колония, благодаря чрезвычайно выгодному торговому положению, плодородию окружающей страны и необыкновенному обилию рыбы в омывающих ее водах, быстро начала разрастаться, богатеть и увеличиваться новыми переселенцами, хотя и должна была долго вести упорную борьбу с окружающим туземным населением. Находясь на перепутье между Средиземным и Черным морями, между Европою и Азией, и занимая такой пункт, из которого всегда можно и удобно было отрезать путь идущим из Азии в Европу, из Черного моря в Средиземное, Византия, естественно, привлекала к себе внимание всех народов и государств, искавших преобладания и господства в восточной части Средиземного моря и в прилегавших к нему областях. Сильные государства, получавшие преобладания в этой области Средиземного моря, для укрепления своего могущества и для упрочения своего преобладания, всегда стремились иметь на своей стороне, а если оказывалось возможным, то и в своей власти, Византию, как ключ от коммерческих и военных путей. Потому, когда в Малой Азии и прилегающих к ней морях утвердили свое господство персы, Византия подпала под власть персов и принуждена была пустить в свои стены персидский гарнизон. После разбития персидского флота при Саламине, когда преобладание персидского государства в Средиземном море было сломлено, в Византии был собран победоносный греческий флот, и, с образованием морского союза ионийских городов, Византия сделалась членом этого союза и оставалась им до Пелопоннесской войны, во время которой Византия переходила во власть того, кто преобладал на море, и была сначала союзницею афинян, а потом спартанцев.

С восстановлением афинского могущества на море и образованием морского союза, Византия опять вошла в состав афинской симмахии (394) и оставалась ее членом до Союзнической войны, когда, благодаря раздорам с афинянами из-за провозной пошлины (διαγώγιον) с проходящих через Босфор товаров, Византия восстала против Афин в союзе с Родосом, Хиосом и Косом и, по мирному договору 355 г., добилась полной независимости, сделавшись самостоятельною второстепенною морскою силою, благодаря своему выгодному географическому положению и значительному флоту. С этого времени, все усиливаясь и возрастая, несмотря на временные неудачи и несчастия, Византия удачно лавировала между вновь возникавшими вокруг нее политическими силами и сохранила свою независимость во время македонского владычества до распространения римского владычества в восточной части Средиземного моря.

С появлением римлян на этой сцене, Византия очень удачно приняла сторону этой новой всепокоряющей силы и, благодаря своей прозорливости, оставаясь верной союзницей римлян, сумела сохранить свою автономию и во время римского владычества. В состав Римской империи Византия вошла в качестве civitas libera, наравне с другими самостоятельными городами; но и в этот период, когда возгорались междоусобные войны между несколькими претендентами на императорский престол, Византии приходилось лавировать между борющимися силами и при неудаче стороны, на которой была Византия, сильно страдать от победителя. В таком положении оказалась Византия при Септимии Севере. Приняв сторону его противника, Песценния Нигра, Византия была осаждена Септимием Севером и так упорно защищалась, при помощи своих крепких стен, что войска римского императора должны были целых три года держать в осаде этот крепкий и стойкий город, который вынужден был к сдаче не силою римского оружия, а голодом. За это упрямое сопротивление Византия была жестоко наказана раздраженным победителем: город был не только лишен своей относительной свободы и самостоятельности, но и почти весь разрушен и отдан со всеми своими владениями во власть Перинфа-Ираклии (теперь Эски-Эрегли). От этого страшного погрома Византия оправилась нескоро, хотя римский владыка, в гневе чуть не уничтоживший город, скоро сам понял, что Византия с своими крепкими стенами нужна была и для Римской империи, как оплот против азиатских и европейских варваров, и потому сам начал восстанавливать ее стены и общественные здания, в том числе ипподром, переименовав восстановленный город в Antonina Byzantiorum Augusta. При сыне Септимия Севера, Антонине Каракалле, Византии возвращены были политические права, хотя и не все, и восстановленный город опять начал возрастать и оправляться от погрома. Это было тем более кстати, что скоро начались частые нападения варваров на Византию и открылся длинный ряд попыток овладеть важным городом; попытки эти продолжались после превращения Византии в столицу Римской империи и окончились завоеванием города турками.

Превращению в столицу, как известно, предшествовала осада Византии Константином Великим, который, после победы при Адрианополе, осадил в Византии бежавшего и укрывшегося здесь своего последнего соперника Лициния. Происшедшее во время этой осады поражение войск Лициния войсками Константина при Хрисополе, на азиатском берегу Босфора, почти против Византии, положило конец осаде: как Халкидон, так и Византия открыли свои ворота Константину, а Лициний бежал в Никомидию, откуда через свою жену Констанцию, сестру Константина, просил о даровании ему жизни (сентябрь 324). Константин Великий, сделавшись после низвержения Лициния, единодержавным владыкою Римской империи, довольно долго оставался в Византии и отсюда наблюдал за ходом дел на Никейском соборе и, только после его закрытия, отправился в Рим для торжественного празднования двадцатилетия своего царствования (ѵiсеnnаliа). Это последнее пребывание в Риме победоносного императора продолжалось около трех месяцев, в течение которых Константин убедился, что старый Рим не может быть его резиденцией, что для новых порядков и нового строя жизни, которые замышлял Константин, нужна новая столица, новый Рим.

Как известно, свою молодость Константин, volens nolens, провел на востоке и хорошо изучил восточную половину империи. Хорошо знал он и восточных врагов империи, в войне с которыми он прошел строгую, но в высшей степени полезную для него военную практическую школу. Она выработала из него победоносного полководца и дальновидного политика, который лучше, нежели кто другой, мог оценить стратегическое и политическое положение известного пункта, известного города, и выбрать место для Нового Рима, долженствовавшего если не заменить, то соперничать со старым Римом, и в то же время быть оплотом восточной половины империи против азиатских и европейских варваров, напиравших на восточные окраины громадной империи с севера и юга. От зоркого ока дальновидного политика и полководца не могло ускользнуть несравненное превосходство местоположения Византии в военном, административном и коммерческом отношениях. Никакой другой пункт хорошо знакомого Константину римского востока не соединял так много удобств и выгод, как Византия, с преимуществами которой император близко познакомился во время осады этого города и после неё и которые во время долгого пребывания в Византии перед последней поездкой в Рим он имел время зрело обсудить и сравнить с удобствами и недостатками других пунктов и городов восточного побережья Средиземного моря, давно сделавшегося внутренним римским морем.

Весьма возможно, что Константин, желая проверить правильность своих соображений, сообщал свои мнения относительно других пунктов и городов своим ближайшим друзьям и советникам и вместе с ними обсуждал сравнительные удобства и выгоды разных городов, что и могло послужить основанием для позднее возникших сказаний о колебаниях Константина и божественном указании, решившем судьбу Византии. Подобные сказания существовали в древности относительно почти всех знаменитых городов, и такой славный в истории Европы и Азии город, как Византия-Константинополь, не мог не вызвать таких сказаний, тем более, что его славная судьба тесно связана с торжеством христианства и превращением языческой империи в христианскую. Новый Рим сделался столицею как бы новой, христианской, империи, а исторический факт такой громадной важности, естественно, совершился не без воли Божества новой религии.

Решившись превратить Византию в Новый Рим, Константин Великий навсегда расстался со старым Римом и, возвратившись в Византию, в 326 [или 328] г. приступил к перестройке сравнительно небольшого провинциального города в столицу всемирной империи, громадные ресурсы которой позволяли римскому владыке исполнить это колоссальное предприятие очень скоро. Через четыре [или два] года, 11-го мая 330 года, Константин уже мог совершить освящение (ἐγκαίνια) новой столицы, так что сам строитель еще мог несколько лет наслаждаться плодом рук своих и жить в новой столице, которая сначала называлась Nova Roma – Новым Римом, а потом, по имени основателя, стала называться Константинополем (Κωνσταντινούπολις, Constantinopolis). День рождения (γενέθλια) или освящения новой христианской столицы римской империи церковь внесла в число своих радостных праздников, и память этого важного исторического события ежегодно праздновалась торжественным крестным ходом из храма св. Софии на фор (forum) Константина.

В настоящее время, при огромной массе центральных управлений и учреждений в более или менее обширном и могущественном государстве, превращение провинциального города в столицу потребовало бы гораздо больше времени и денег, чем тогда, во времена Константина Великого, но и ему необходимо было сделать очень много, и, очевидно, только при его необыкновенной настойчивости и неограниченных средствах, которыми он располагал, возможно было такое быстрое превращение Византии в Новый Рим.

Прежде всего необходимо было расширить город, т.е. обнести его новыми, гораздо более обширными стенами, чтобы можно было в их пределах построить не только многочисленные общественные и правительственные здания и дворцы, но и дать достаточно места для частных построек ожидавшегося многочисленного населения чиновного, военного, промышленного и торгового.

Хотя Византия была сравнительно с провинциальными городами очень важным, значительным и большим городом, но для той великой роли, которая ей предназначалась, она была очень мала и впоследствии, когда Новый Рим достиг своего полного роста, старая Византия составляла сравнительно небольшую, хоть и важную часть Константинополя.

Принимая во внимание постоянные опасения колонистов и желание по возможности оградить и обеспечить себя от нападений с суши и с моря, можно думать, что греки заняли такой пункт, который, находясь у самого моря и хорошей гавани, в то же время представлял все удобства для укрепления с суши и ограждения от набегов и грабежей варварских соседей-туземцев. Такой пункт представлял собою мыс, выступающий в море при устье Золотого Рога и соответствующий более или менее I холму, на котором теперь находятся Старый Сарай (дворец) и св. София.

Теперь этот холм не представляет тех удобств, которые он имел прежде, для отделения и укрепления стеною от прилегающих к нему местностей; но и до сих пор еще сохранились следы того, что между I холмом и II проходила довольно глубокая долина, к которой I холм спускался гораздо круче, чем ко II, где был Forum Constantini. Крутой спуск в эту долину, доходившую до спуска к Мраморному морю, доставлял большие удобства для постройки на его гребне стен. Судя по очертанию местности в древнейшем ее виде, насколько можно восстановить его, можно думать, что древнейшие византийские стены с западной стороны проходили приблизительно там, где были потом стены Большого дворца, обращенные к Ипподрому, затем пересекали Большую улицу в ее начале, где был впоследствии Милий, т.е. первый милевой столб, и, пройдя по западной стороне двора (atrium) св. Софии, поворачивали направо, к Золотому Рогу, к которому они, вероятно, примыкали южнее теперешнего Галатского моста т.е., ближе к устью4. Хотя теперь, после бесчисленных построек и перестроек в окрестностях древних византийских стен, овраг, отделявший I холм от II, не только завален, но на юг от св. Софии совершенно сравнен, тем не менее и теперь еще можно наблюдать на запад от св. Софии, за полотном конножелезной дороги, для которой была срыта западная часть двора св. Софии, очень значительное углубление почвы, широкую яму, окруженную засыпанными развалинами. Это углубление, вероятно, шло через весь ипподром и кончалось в конце его глубоким выходом к низменному берегу моря, как видно из высокой массивной субструкции, на которой теперь стоит музей янычар, занимающий место прежнего полукружия ипподрома. Провести точную линию древнейших византийских стен, несмотря на указания некоторых поздних византийских писателей, [едва ли возможно]. Только раскопки, случайные или нарочитые, могут дать вполне точные и несомненные указания относительно линии древних, собственно византийских, стен, а пока приходится ограничиться тем общим положением, что стены древней, дохристианской, Византии обнимали только первый холм и ограждали его с суши и с моря, причем морские стены были ниже и слабее сухопутных, прочность и необыкновенная крепость которых вызывала удивление пытавшихся их разрушить: стойкость и храбрость обитателей заставляла иногда даже колоссальные силы Римской империи со всеми ее громадными средствами и военным искусством отчаиваться в возможности взять их силою и переходить к продолжительной и утомительной осаде, чтобы голодом принудить стойких защитников неприступных стен сдать их добровольно. Крепость стен и храбрость жителей испытал и сам Константин Великий.

Превращая этот маленький, хотя и крепкий, городок в столицу всемирной империи, Константин мог, конечно, предвидеть, что Новый Рим будет гораздо обширнее греческой Византии, и окружил новыми стенами такое пространство, которое, по его мнению, достаточно было для населения столицы: в несколько раз это пространство превосходило старый город и, как Старый Рим, заключало в себе 7 холмов. Точно определить границы константиновского Нового Рима мы так же не можем, как и древней Византии, так как современные историки не определяют точно линии стен Константина, и мы знаем о направлении их и точках соприкосновения с морем по известиям того же компилятора, который говорит о стенах древней Византии. По его сведениям, город Константина был хотя и значительно меньше позднейшего, тем не менее он был очень обширен, и позднейшим поколениям нужно было прибавить гораздо меньше, чем прибавил Константин к старой Византии. По свидетельству Анонима-Кодина, сухопутная стена, начинаясь на берегу Мраморного моря возле храма пресв. Богородицы Жезла, шла через Троадовский портик до Эксакиония и, пройдя около некоторых позднейших монастырей и квартал Вона на севере, поворачивала к Золотому Рогу, которого достигала около храма св. Антония и моста того же имени. По Мраморному морю и Золотому Рогу Константин продолжил византийские стены и довел их до новых сухопутных. Применительно к настоящей топографии Константинополя, стены на берегу Мраморного моря начинались там, где теперь квартал Эт-емез, и, направляясь отсюда к северу, достигали Большой улицы (Средней) в том пункте, где теперь Иса-капу и где были Золотые ворота Константиновских стен, которые отсюда шли мимо (на восток) Чукур-Бостапа (цистерна св. Мокия) в долину речки Лика; поворачивая к востоку от Лика, стены проходили несколько севернее мечети султана Мехмета, стоящей на месте храма св. Апостолов, и несколько южнее мечети султана Селима спускались к Золотому Рогу, к которому подходили и примыкали к морской стене около второго моста через Золотой Рог. Само собою разумеется, что линия стены зависела много от очертания местности и стратегических соображений строителя.

За стеною были расположены лагери и квартиры гарнизона, когорты которого дали цифровые названия позднейшим кварталам, образовавшимся за стенами Константинова города. Из этих названий очень часто упоминаются кварталы: Второй (Δεύτερον), Третий (Τρίτον), Пятый (Πέμπτον), напоминающие собою роты Измайловского полка, давшие имена соответствующим кварталам Петербурга.

Хотя Константину Великому впоследствии приписывали многие постройки, которые воздвигнуты были его преемниками, тем не менее несомненно, что Константин старался возможно роскошнее обстроить и украсить свою новую столицу и употребил для этого богатые средства и неограниченное могущество властителя всемирной империи. Благодаря власти и богатству, Константин мог не только построить множество замечательных общественных и частных зданий, но и украсить свой город, Новый Рим, многочисленными художественными произведениями, которыми изобиловал древний мир, и которые римский владыка мог брать беспрепятственно для украшения новой столицы. Масса чиновного и промышленного люда со всех концов обширной империи устремилась на зов императора в новую резиденцию, которая была разделена на регионы и получила организацию и управление, подобные существовавшим в древнем Риме. Во главе городского управления стояли, как и в старом Риме, свои praefecti urbi, в обязанности которых было не только смотреть за порядком, но и заботиться о благоустройстве Нового Рима и его безопасности от внешних врагов.

Несмотря на большое пространство, обнесенное стенами, город Константина скоро был заселен; даже за его стенами, в местах расположения гарнизонных когорт, образовались сплошные кварталы. Через сто лет слишком эти загородные поселения стали настолько важны и многочисленны, что при Феодосии II Младшем потребовались новые стены, которые и были воздвигнуты тогдашними префектами Анфемием и Киром-Константином. Дальше этих стен город не пошел и, за исключением северной, Влахернской, части, остался в тех пределах, которые получил при Феодосии II. Те стены, которые построены были вышеназванными префектами, с разными починками и поправками защищали город тысячу лет, и не мало врагов должны были обратиться вспять пред этою твердынею. Старых средневековых средств было недостаточно для взятия и форсирования этих крепких стен. Только новое орудие, порох и пушки, могли разбить эту твердыню и проложить путь в город. Но [и] при новом орудии потребны были целые полчища против небольшой горсти защитников, чтобы взять силою этот оплот восточно-римской империи, потерявшей все, кроме этого оплота. Простояв тысячу лет, до взятия Константинополя турками, Феодосиевы стены, редко поправляемые, но чаще разрушаемые, стоят и теперь, как неопровержимый и наглядный памятник былого величия, как историческое украшение многострадального города (рис. 1 и 2).

Сравнительно недавно местное ученое общество занялось изучением сухопутных стен и составило обстоятельную карту их с указанием тех названий, которые приурочиваются к разным частям этих стен. Еще раньше изучал эти стены во всех подробностях покойный Паспати, изложивший результаты своих исследований в особом труде, с которым русскую публику познакомил покойный Г.С. Дестунис5.

По этим исследованиям, основанным на детальном изучении сохранившихся стен и средневековых свидетельств о них, стены, построенные при Феодосии Младшем, простирались от Мраморного моря до Золотого Рога и соединялись с приморскою стеною по Золотому Рогу несколько южнее Влахернского квартала, который при Феодосии не был включен в пределы стен, а составлял загородный квартал и вошел в пределы города при императоре Ираклии. Чтобы огородить стеною этот квартал с знаменитым храмом в нем, Ираклий обвел его особою стеною, которая, по имени этого царя, называется Ираклиевою, в отличие от Феодосиевой.

Феодосиевская стена на всем своем протяжении, от Мраморного моря до Золотого Рога, имела в длину около 7 верст (6.806 метров), а после постройки Ираклиевой стены около 5 верст (4.950 метров). С позднейшими добавками и усовершенствованиями, как можно видеть до сих пор, Феодосиевские укрепления состояли из двойного ряда стен и рва: первая, внутренняя, стена гораздо выше второй, наружной, и отделяется от неё промежуточным пространством около 9 сажен шириною, которое значительно выше уровня земли за стеною внутри города и за малою стеною вне города. Это так называемый перивол (περίβολος). За этим периволом, параллельно внутренней стене, идет вторая, малая или внешняя, стена, отделенная от рва (τάφρος) пространством около 17 метров, которое значительно ниже перивола, но выше почвы за рвом. Ров, шириною около 10 сажен (19–21 метр), тянется параллельно стенам, от Мраморного моря до Ираклиевой стены, и разделен на несколько частей поперечными перегородками (διαταφρίσματα у Паспати, διαφράγματα на археологической карте), которые, начинаясь внизу рва довольно широким основанием, суживаются кверху настолько, что по ним можно пройти одному с трудом. Ров обложен как с внутренней, так и внешней стороны каменными стенками, которые с внешней стороны доходят до прилегающей к нему почвы, а с внутренней гораздо выше, как и прилегающая к ней почва, и снабжены были бойницами. Это – escarpe (τὸ ἔσω πτερόν) и contre-escarpe (τὸ ἔξω πτερόν). Какая была глубина рва, теперь не видно, потому что ров завален мусором и землею, так что местами, где имеется по близости вода для поливки, в нем разведены сады и огороды; но все-таки он везде ниже прилегающей к нему почвы.

Полагают, что перемычки во рве сделаны были для того, чтобы задерживать ими воду, которою наполнялся ров и которая без этих преград, благодаря разности уровня рва, стала бы стекать, так как долина, по которой идет ров, представляет значительные уклоны на протяжении степ. Всех преград или перемычек во рву теперь насчитывают до 18, а прежде, быть может, их было и больше. Кроме этой цели перемычки служили для водопроводов, и по трубам, проложенным в верхних частях перемычек, протекала в город вода из загородных источников, которая, в случае надобности, могла служить и для наполнения рвов. Таким образом Феодосиевские стены или укрепления представляли для неприятеля четыре преграды: большая стена, малая стена, эскарп и ров, с крутыми отвесными стенками.

Кроме тех препятствий для неприятеля, которые представляли стены и ров, большая и малая стена укреплены были многочисленными башнями, с которых можно было обстреливать междустенные и застенные пространства. Большая стена на расстоянии около 24 сажен снабжена башнями, которых было до 120, а малая имела около 70, которые приходились приблизительно в средине между башнями большой стены, так что пространство между башнями не превышало 12 сажен и, в случае надобности, могло быть в достаточной степени защищаемо и обстреливаемо с башен большой и малой стен. Но, находясь возле стен и примыкая к ним, башни, однако же, не составляли одной постройки со стенами, а представляли собой самостоятельные здания. Потому падение башен не влекло за собою разрушения стен и наоборот: обрушившаяся стена не влекла за собою падения башни, стоящей возле обвалившейся стены. Башни служили местом пребывания сторожевых постов и защитников стен во время осады, тем более, что вершины стен не представляли удобного места для стоянки воинов, особенно внутренняя, большая стена, которая вверху хотя и была толщиною в 2½ метра, но из них 1 метр занимали бойницы, так что для людей, стоявших за бойницами, на стене оставалось 1½ метра неогороженного со стороны города пространства, при высоте стен в 20–10 метров. Хотя в случае надобности можно было действовать и с этой площадки, но нахождение на ней и особенно передвижения сопряжены были с большой опасностью, так как с неё легко можно было упасть в город и разбиться до смерти. В этом отношении гораздо больше удобств для защитников стен представляла внешняя, малая стена, которая со стороны перивола, т.е. междустения, возвышалась только метра на 3 и снабжена была входными лестницами, между тем как на внутреннюю стену из города лестниц нет и на нее нужно было, по-видимому, входить через башни или по наружным приставным лестницам. Башни как внутренней, так и внешней стены имеют различную форму; одни из них круглые, другие четырёхугольные, а есть и восьмиугольные, как видно из прилагаемых рисунков. Паспати измерял их окружность и вместимость и полагал, что каждая башня большой стены при внутренней площади в 70 кв. метров могла вместить до 60 человек, между тем как несравненно меньшие башни внешней стены могли вмещать только 5–6 человек. Как те, так и другие башни снабжены были, как и стены, бойницами, из-за которых и стреляли стоявшие на башнях, покрытых вверху сводами, составлявшими пол башен. Толщина башенных стен была от 1/2 до 2 метров, а наружный фасад башен большой стены от 10 до 12 метров ширины; следовательно, башни представляют собою весьма прочные и устойчивые здания, способные противостоять не только неприятельским ударам, но и не особенно сильным землетрясениям, благодаря чему большая часть из них величаво высятся и до сих пор, хотя и покрыты растительностью.

После постройки стен при Феодосии II за их северным концом, упиравшимся в приморские стены Золотого Рога, в скором времени возник весьма важный городской квартал Влахерны (Βλαχέρναι), в котором уже при преемниках Феодосия II, Маркиане и Пульхерии, строится дворец и возникает знаменитый впоследствии храм Влахернской Богоматери, куда благочестивая царица помещает одну из самых драгоценных и высокочтимых святынь Цареграда – ризы Богоматери и где находился целебный и священный источник (ἁγίασμα). В следующие десятилетия квартал этот все разрастался и сделался одним из важнейших участков Константинополя, так что через 1½ столетия после постройки Феодосиевских стен император Ираклий счел нужным обнести его стеною и таким образом оградить этот драгоценный квартал от разграбления и опустошения варваров, грозивших и действительно подходивших к столице. Так возникла стоящая и до сих Ираклиева стена (τὸ Ἡράκλειον τεῖχος).

Направо от Адрианопольских ворот, если идти к ним из города, где стены Феодосия идут к востоку, стоят развалины загадочного дворца, так называемого Текфур Сарая, занимающего один из самых возвышенных пунктов Константинополя и упирающегося одним своим концом в малую стену Феодосия, так что второй этаж этого дворца высится над этою стеною и окна дворца открывают вид на поля, леса и долины за городом. Не доходя несколько шагов до этого дворца, большая стена вдруг прерывается и посредством поперечной стены соединяется с малою под прямым углом. Эта поперечная стена закрывает собою доступ из города в перивол и, наоборот, из перивола в город. За Текфур Сараем далее к Золотому Рогу прерывается вдруг и малая Феодосиева стена и под прямым углом к ней стоит гораздо более высокая и толстая (3,70 метр.) Ираклиева стена, которая сначала идет на север, а через несколько сажен поворачивает на восток к Золотому Рогу, обхватывая собою Влахернский квартал. Ираклиева стена, превосходя значительно Феодосиеву стену, даже большую или внутреннюю, своею высотою и толщиною, отличается тем, что пред нею нет ни другой стены, за исключением Львовой, ни рва, почему Ираклиева стена уже в средние века называлась μονότειχος, одностенок. Так как за стеною местность неровная и частью овражистая, то рва, быть может, и нельзя было провести; но зато стена, кроме своей высоты и толщины, охранялась огромными массивными башнями, которых насчитывается до 20 и которые и теперь стоят в своем грозном величии и поражают своею солидностью и прочностью, которой не могли преодолеть даже землетрясения, а враги даже и не пытались одолеть эту твердыню, охранявшую не только город, но и царский дворец с его сокровищами и святынями. Со стен и башен открывается великолепный вид на холмистую, поросшую лесом местность, окружающую конец Золотого Рога, около которого был и есть загородный квартал.

В первой четверти IX в. Лев Армянин, отец царя Феофила, перед частью Ираклиевой стены, в том ее конце, который подходит к Золотому Рогу, построил другую меньшую стену длиною около 50 сажень (100 метров). Эта стена, по имени строителя, называется Львовскою стеною (Λεόντιον τεῖχος).

Таким образом сухопутные укрепления Константинополя слагаются из Феодосиевых, Ираклиевой и Львовской стен. Морские стены, в свою очередь, по мере расширения города, удлинялись как по Мраморному морю, так и по Золотому Рогу, до соединения с новою городскою стеною, но они никогда не были двойными и такими крепкими, как сухопутные, потому что византийцы не столько боялись и подвергались нападениям с моря, сколько с суши. Второю морскою стеною им служил флот, долгое время не имевший соперников.

Как приморские, так и сухопутные стены от времени и землетрясений подверглись разрушению и требовали исправления. Как видно из надписей на каменных плитах, вделанных в стенах, их особенно много исправляли первый и последний цари-иконоборцы.

Как морские, так и сухопутные стены Константинополя, закрывавшие город со всех сторон, пробиты были воротами, через которые жители имели выход к морю и на долину, примыкавшую к северо-западным сухопутным стенам. Не считая нужным для наших целей заниматься воротами в морских стенах, мы остановим внимание читателей на некоторых, немногих, воротах сухопутных стен Феодосиевских, которые представляли собою главные выходы и, замыкая наиболее важные и многолюдные артерии города, вели к главным загородным дорогам, тем более, что с этими воротами и ведущими к ним центральными улицами нам придется встретиться при изложении тех церковных церемоний, которые составляют предмет настоящей книги. К тому же и сведения наши относительно улиц средневекового Цареграда очень и очень ограниченны, так что Морд- манн в своем последнем плане счел возможным обозначить только две улицы: так называемую Среднюю или Большую улицу и Адрианопольскую, т.е. ту, которая вела к Золотым воротам, и ту, которая вела к теперешним Адрианопольским, составляющим и теперь предмет спора относительно средневекового названия своего. Но и относительно Золотых ворот, столь прославленных в средние века, не все обстоит благополучно: и относительно их имеются некоторые сомнения и разногласия, которые затронуты покойным Г.С. Дестунисом, но не разрешены окончательно, а частью даже увеличены. Кроме тех отступлений и противоречий, которые высказаны были относительно Золотых ворот Скарлатом Византием и Детьером и которые опровергает Г.С. Дестунис, покойный наш византолог допускает существование Золотых ворот на самом берегу моря, у пристани, называемой теперь Ташискелеси, кроме общеизвестных Золотых ворот в Феодосиевой стене.

Поводом к появлению этих новых Золотых ворот послужило, сообщение о въезде в столицу Никифора Фоки, находящееся в Придворном уставе Константина Багрянородного (I, 90). Провозглашенный царем во время похода, Никифор Фока 16 августа 963 года делал триумфальный въезд в Цареград для коронования и освящения своего узурпаторства и для этого переехал из загородного дворца Иерии (Ἰέρεια), лежавшего против Константинополя на азиатском берегу, ранним утром в царской лодке (дромоне), переехал на европейский берег и высадился у Золотых ворот (προσέβαλεν ἐν τῇ χρυσῇ πόρτῃ I, р. 438 Bonn.). Встреченный здесь всем городом со свечами и фимиамом, Никифор вышел из лодки и верхом на коне поехал пред стеною (διὰ τοῦ ἔξω παρατειχίου) и, доехав до мощеной дороги, повернул (διὰ τῆς πλακωτῆς στραφείς) по ней в монастырь Богородицы Абрамитов. Помолившись здесь и облачившись в касторовый скарамангий, Никифор снова сел верхом на коня и въехал в большие Золотые ворота (ἦλθεν εἰς τὴν μεγάλην χρυσῆν πόρταν), где, остановившись на лошади верхом, слушал приветствия и славословия димов Ипподрома.

Едва ли можно сомневаться, что в этом случае покойный византолог наш ошибался, предположив существование каких-то Золотых ворот у самой пристани. Упоминание Золотых ворот при обозначении пристани, в которой Никифор Фока пристал к европейскому берегу, нужно было для отличия этой пристани от других пристаней как в городе, так и вне его, по европейскому берегу Мраморного моря, так как цари, переезжавшие из Иерии на европейский берег, далеко не всегда причаливали у пристани, находившейся за стеною близ Золотых ворот. Так, напр., Василий Македонянин в таком же случае переехал прямо в Евдом, следовательно, гораздо западнее Константинополя и его Золотых ворот, а Феофил, напротив, пристал к европейскому берегу у св. Маманта, а оттуда переехал Золотой рог около Влахерн и затем за стеною верхом проехал к Золотым воротам6.

Та пристань, которая в обряде въезда Никифора Фоки обозначается Золотыми воротами, в другом обряде, в котором описывается выезд царя в Вознесение в храм Богородицы Источника из Большого дворца, обозначается врахиолием Золотых ворот7. Как здесь упоминание Золотых ворот не значит, что на пристани стояли Золотые ворота, так и в обряде въезда Никифора, на основании упоминания Золотых ворот, нельзя заключать о существования их у самой пристани. Упоминание далее опять больших Золотых ворот (μεγάλη Χρυσῆ πόρτα) указывает не на другие какие-нибудь ворота, отличные от первых, а показывает только, что царь въезжал в большое среднее отверстие, а не в меньшее боковое. Это отмечается и в других вышеприведенных обрядах, а в одном отмечено, что большие ворота были открыты для въезда царя, между тем в обыкновенное время они были закрыты, и простые смертные ходили и ездили через боковые малые ворота8.

Так как недалеко от Золотых ворот находились ворота и дорога, ведшие из города к храму Богородицы Источника (τῶν Πηγῶν), и ехавшие к этому храму по морю высаживались в пристани у Золотых ворот, то пристань эта называется иногда пристанью источников (ἀποβάθρα τῶν Πηγῶν) и под этим названием значится на карте археологического общества, причем о Золотых воротах у самой пристани нет и не могло быть речи, потому что Золотые ворота были одни, несмотря на убеждение покойного Г.С. Дестуниса, что «существовали в Константинополе двоякие Золотые ворота»9.

Прежде покойного нашего византолога предполагал в Константинополе двое Золотых ворот Детье, который почему-то настоящие и до сих пор существующие Золотые ворота считает малыми, а истинными Золотыми воротами те, которые стояли вблизи Сулу-монастыря10. Хотя это категорическое, но ничем не подкрепленное заявление Детье покойный Г.С. Дестунис считал совершенно неосновательным, тем не менее в новейшем труде по топографии Константинополя, принадлежащем первостепенному знатоку Константинополя, д-ру Мордтманну, эта мысль с видоизменением является снова и, как у Детье, воспроизводится на плане, приложенном к очерку Константинополя11. К счастью, д-р Мордтманн приводит и основания, которые заставили его последовать мнению Детье. По словам почтенного исследователя Константинополя, в известной Noticia Золотые ворота не совпадают с Золотыми воротами Феодосиевых стен, но с воротами, обозначенными на плане Буондельмонте под именем Porta antiquissima Pulchra. Но, на мой взгляд, Noticia, которая упоминает только Porta aurea в 12 регионе, не давая ни малейшего указания на место нахождения, не дает никаких оснований допускать существование других Золотых ворот, кроме существующих со времен Феодосия Великого, а малые Золотые ворота явились у Детье, очевидно, по той причине, что у византийских писателей, когда говорится о триумфальном въезде царя, отмечается, что он въехал в большие Золотые ворота, а не в малые; но это вовсе не значит, что эти малые ворота стояли в другом месте, а значит только, что цари при торжественных въездах ехали через большие ворота, средние, а не боковые, малые, которые обыкновенно были открыты для всех смертных. Д-р Мордтманн и его предшественник Детье упустили из виду, что царь и в церковь входил в средние, большие (μεγάλη), двери, а не в боковые, меньшие, предназначенные для публики и всегда открытые. Это обозначается и в обрядах церковных выходов, но из этого однако же никто не станет заключать, что малые двери находятся в каком-нибудь другом месте, а не рядом с большими, средними или красными (ὡραῖα πύλη).

Упуская из внимания это совместное нахождение больших и малых Золотых ворот, Детье и Мордтманн стали искать их в других местах и нашли на плане позднейшего путешественника какие-то «весьма древние красивые ворота», но почему эти красивые ворота нужно считать большими, а не всем известные Феодосиевские, этого они не объясняют и едва ли могут объяснить, так как «древнейших ворот» этих никто не описал, а, следовательно, никто и не знает, больше ли они Феодосиевских или меньше, как никто не знает, что это были за ворота, составляли они действительно метопон Константиновой городской стены или были аркой, замыкавшей какой-нибудь базар или площадь, в роде тех арок, которыми замыкался фор Константина, как мы увидим ниже. Такая арка должна была быть красивою, но красота не давала права называть эти ворота Золотыми ни Буондельмонте, который не называет их так, ни новейшим ученым, которые собственное недоразумение стараются прикрыть ссылками на Буондельмонте и, не разрешая своих выдуманных затруднений, делают совершенно ненужные ложные догадки; не разрешая вопроса, они еще более запутывают его, вместо того, чтобы посмотреть хорошенько на существующие Золотые ворота и убедиться, что других никогда не было и нигде в Константинополе нет.

Эту задачу взял на себя Стржиговский и пришел к столь же важным, сколько несомненным результатам, которые исключают всякие поиски и предположения относительно других Золотых ворот в Константинополе12. Дело в том, что Золотые ворота, как видно из сохранившейся частью до сих пор надписи, построены были гораздо раньше Феодосиевских стен, в которых они стоят теперь. Между тем как стены были построены при Феодосии II, Золотые ворота существовали уже при его великом деде и возведены были в честь его, для его триумфального въезда в качестве триумфальной арки после 388 г. Подобно арке Константина в Риме, арка в честь Феодосия, поставленная пред стенами, представляла собою три дверных отверстия и состояла из трех арок, причем средняя была гораздо больше, чем боковые, как это видно и до сих пор, несмотря на все превратности судьбы, испытанные аркой Феодосия в Константинополе (рис. 3).

На камнях, из которых сложена средняя арка, была металлическая надпись, буквы которой прикреплены были выходившими из них гвоздями. Хотя буквы теперь исчезли, но следы букв остались на камнях в виде дырочек для гвоздей букв и показывают, что надпись, изданная еще в XVII в., была сделана на той и другой стороне арки, т. е. на западной и восточной, другими словами, на стороне, обращенной к полю, и на стороне, обращенной к городу. Этою надписью с несомненностью констатируется как время первой постройки Золотых ворот, так и объясняется причина названия их (рис. 4).

Наес loca Theodosius decorat post fata tyranni,

Aurea saecla gerit qui portam construit auro,

гласила надпись, показывающая, по мнению ученых, что арка построена после победы над Максимом и низвержения его в 388 году пред въездом в Константинополь в 391 году.

Из этих стихов, говорит Дюканж, видно, почему ворота назывались Золотыми: очевидно, потому, что ворота эти были украшены золочеными орнаментами.

Вследствие этого последующие императоры, когда хотели делать торжественный въезд в столицу, шли через эти ворота по так называемой Средней улице ко двору.

Так как арка Феодосия, назначенная для его триумфального въезда, была обращена фасадом к западу, т.е. на ту сторону, откуда царь и процессия должны следовать, то западная сторона была отделана гораздо роскошнее и богаче задней, обращенной к городу, и до сих пор еще видно, что арки Золотых ворот опирались на изящные мраморные колонны с коринфскими капителями, хотя они теперь частью исчезли, а частью замурованы в стены вследствие разных переделок и сокращений, которым подвергалась эта столь же знаменитая, сколько и несчастная арка, теперь совсем замурованная, кроме небольшой дверки, оставленной для прохода в пространство между первою и второю стеною (рис. 5).

Когда при Феодосии II, после страшного землетрясения, разрушившего Константиновские стены, стали строить новые на новом месте, чтобы захватить в стены и прикрыть выросшие за стенами кварталы, арка Феодосия I была исходным пунктом для постройки новых стен: строители западнее этой арки не считали нужным отодвигать новую стену. Быть может, она и выстроена была в начале фактического города, на краю городских, застенных построек, которые, вероятно, двигались прежде всего по берегу Мраморного моря и Золотому рогу. Как бы то ни было, но это обстоятельство подтверждает свидетельство надписи и доказывает существование арки Феодосия, а, следовательно, и Золотых ворот, ранее стен Феодосия, благодаря которым арка превратилась в ворота.

Получив другое значение и назначение, арка Феодосия получила разные пристройки и прибавки, которые превратили ее в крепкие и недоступные ворота, а затем и в несокрушимую крепость (рис. 6).

Прежде всего из мраморных, плотно и крепко прилаженных четырёхугольных плит по бокам ворот поставлены были огромные четырёхугольные башни, которые и до сих пор поражают своею массивностью и прочностью. Вверху они украшены красивым, хотя и простым карнизом, с орлами по углам. Башни прилегают плотно, к стенам и, по словам царя Иоанна Кантакузина, представляют совершенно недоступную и при тогдашних средствах разрушения несокрушимую твердыню; плиты огромного размера были так прилажены одна к другой и так прочно скреплены железными скобами, что, казалось, сделаны были из одного цельного камня (αὐτόλιθος). Время, однако же, значительно их испортило, и Кантакузин, с восторгом говоривший об их прочности и испытавший их несокрушимость, должен был, когда сделался царем, покрасить их и реставрировать, чтобы потом обратить их в крепость и недоступную твердыню столицы (ἀκρόπολις).

Так как Золотые ворота укреплены двумя башнями, совершенно согласно общему плану укрепления ворот, то нужно думать, что они были построены в одно время со стенами. В пользу этого мнения говорят и разные другие соображения, между прочим, и характер постройки и орнамента, который соответствует времени Феодосия Младшего и который приводит Стржиговского к убеждению в том, что башни, которые он называет пилонами, современны стенам (стр. 7 и 8).

Такого же мнения и по тем же соображениям Стржиговский держится и относительно ворот в малой стене, соответствующих Золотым воротам. Так как ворота малой стены укреплялись везде двумя башнями, то и пред Золотыми воротами ворота в малой стене укреплены ими, причем они поставлены так, что закрывают Золотые ворота и могут быть вдвинуты в пространство между башнями Золотых ворот большой, внутренней, стены.

Такая постройка башен в левой стене указывает на преднамеренность архитектора, строившего Золотые ворота во всей их совокупности, т.е. превращавшего арку в крепостные и вместе с тем триумфальные ворота.

В отличие от Золотых ворот собственно, ворота в малой стене имеют не три дверных отверстия, а только одно, соответствующее большому, среднему, отверстию Золотых ворот, между тем, как против малых отверстий стоят башни малой стены. Отверстие это сделано, по обыкновению, в виде арки, опирающейся на две кориноские колонны из разноцветного мрамора, значительно пострадавшие от времени.

По бокам арки, вместо боковых дверей или арок, были сделаны, по всей вероятности, с самого начала, интересные и оригинальные украшения: направо и налево от арки были разнообразные барельефы, разделенные круглыми и четырёхугольными колонками (рис. 9–14).

Всех рельефов, по-видимому, было 12, по 6 на каждой стороне, и, судя по упоминаниям путешественников, видевших еще рельефы, все они были мифологического, языческого содержания: здесь фигурировали Иракл, Промифей, Эндимион с Селиной, Пигас с нимфами и другие тому подобные мифические личности и картины. В самом верху в полукругах под самыми арками, по крайней мере, в некоторых рамах были летящие амуры, так как сюжеты некоторых картин были не только языческого, но и эротического характера. Хотя история искусства в греко-римском мире позволяет относить содержание рельефов к эпохе постройки Золотых ворот, тем не менее вернее, кажется, будет то мнение, по которому эти рельефы, столь разнообразного и столь мало подходящего содержания, привезены из разных мест и сняты с разных зданий греческих городов, чтобы украсить собою ворота Нового Рима. Если бы эти рельефы сделаны были специально для украшения Золотых ворот Константинополя при благочестивом Феодосии II и еще более благочестивой Пульхерии, то сюжет рельефов был бы наверно другой, более подходящий и ко времени, и к месту. В пользу обычного в то время похищения предметов искусств для украшения столицы говорит и удивление путешественников красоте рельефов, тонкости и необыкновенному изяществу некоторых фигур, – качества, приводившие некоторых англичан до попыток вынуть их и стащить в Англию. В числе лиц, принимавших участие в этих попытках, был и знаменитый похититель парфенонских мраморов, лорд Арундель. Как ни прискорбны такие эгоистические попытки и привычки англичан, но приходится пожалеть, что их попытки относительно константинопольских мраморов-рельефов не удались. Тогда, без сомнения, любители античного искусства могли бы изучать и наслаждаться константинопольскими мраморами, как теперь наслаждаются изучением афинских. К сожалению, покупка не состоялась, мраморные рельефы остались и мало-помалу были уничтожены ненавистниками всякого искусства, особенно пластики и живописи, грубыми и невежественными турками. Чем позднее известие, тем меньше оказывается рельефов, и теперь остались только следы тех рамок из мраморных колонн, которые позволили Стржиговскому составить и восстановить схему расположения рельефов. Следы этих колонн и рамок так мало заметны, что огромное большинство туристов проходит мимо этих ворот, не замечая следов древних украшений и не подозревая, что когда-то здесь были памятники высокой художественности, услаждавшие взоры всех тех, которые входили в Золотые ворота или проходили мимо них с внешней стороны стены.

Несмотря на все превратности судьбы, несмотря на все осады, выдержанные константинопольскими стенами, эти рельефы оставались в сравнительной целости до падения Константинополя и исчезают мало- помалу при господстве турок, истреблявших всякие изображения и продолжающих уничтожать памятники искусства, несмотря на все свои музеи и картинные галереи, которые они теперь заводят.

Кроме этих рельефов, украшавших ворота в малой стене, самые Золотые ворота украшены были несколькими статуями, в числе которых первое место занимали изображения обоих Феодосиев; из них о статуе Феодосия Великого мы знаем из известия о падении ее во время страшного землетрясения в 740 году, а о статуе Феодосия Младшего сообщает аноним в древностях Константинополя и прибавляет при этом интересные сообщения: 1) что статуя Феодосия Младшего поставлена была позади слонов, взятых из храма Арея в Аои-пах; 2) что, кроме этих статуй, стояли еще другие, поставленные протоасикритом Виталием, который, кроме своей статуи, водрузил и портрет своей жены. Кроме всего этого, были, вероятно, и другие изображения, меньшого размера, стоявшие на выступах или в нишах, как в виде отдельных статуй, так и в виде рельефов, которыми обыкновенно изобилуют как арки триумфальные, так и колонны в честь царей. Словом, Золотые ворота были построены с подобающею римлянам времен Феодосия роскошью и великолепием и потому долго служили для парадных, торжественных въездов. Теперь эти ворота давным-давно замурованы и входят в состав знаменитой турецкой крепости Еди-Куле, т.е. Семибашенного замка, где сидели и гибли не только турецкие паши, по и европейские сановники, а в том числе и наши посланники. Башни налево от входа испещрены надписями на разных европейских языках, сделанные заключенными там узниками за вины свои и своих государств или правительств. Калитка или небольшая дверь в Золотых воротах приводит на двор Семибашенного замка, довольно обширный и просторный, с развалившеюся маленькою мечетью посредине. На противоположной Золотым воротам стене имеются ворота, через которые теперь входят из города, с прилегающей площади, в страшный некогда Семибашенный замок. Выйдя из этих ворот и повернув налево к городской стене, приходишь к так называемым Еди-Куле-Капу, т.е. воротам Семибашенного замка, открытым и заменяющим давно закрытые и заложенные Золотые ворота. К воротам Семибашенного замка, стоящим рядом с Золотыми, приводит и конная железная дорога.

В средние века на месте теперешней площади Семибашенного замка была довольно большая площадь, на которой собирались официальные лица и простые обыватели для встречи въезжающего царя, и партии ипподрома приветствовали здесь триумфатора своими Славословиями, после которых процессия двигалась далее для выслушивания новых приветствий, поздравлений и прославлений, происходивших на всем протяжении длинной и роскошной, так называемой Средней или Большой улицы. Указание на место этих славословий, которые до Большого Дворца и св. Софии повторялись более 10 раз, может служить для определения направления этой улицы. Такие указания дает, как известно, сборник церемониалов, составленный по инициативе Константина Багрянородного. Эти церемониалы тем более ценны, что они составлялись современными церемониймейстерами, знавшими город и особенно Среднюю улицу, как свои пять пальцев, а не писавшие по слухам или по книжкам, без хорошего знакомства с городом и его памятниками, как это случается иногда у византийских хронистов мало или почти вовсе не знавших города. Указаниями церемониалов и мы воспользуемся для определения Средней улицы и остановимся на тех ее памятниках, которые будут встречаться в нижеизложенных церемониалах и обрядах, тем более, что в последнее время, явилось мнение, что Средняя улица была не одна, а, по крайней мере, две, из которых одна шла к Золотым воротам, а другая к Адрианопольским.

Поводом к возникновению такого мнения о наличности двух средних улиц явилось то обстоятельство, что название Средней улицы ἡ Μέση (ὁδός) означает не только Среднюю улицу, но и средину улицы, площади, дома, храма и т. п., и употребляется в обоих этих смыслах в Обрядах Константина Багрянородного. Даже и в тех случаях, когда речь идет, несомненно, о Большой или Средней улице, не всегда можно и нужно понимать ἡ Μέση в смысле названия улицы, а следует разуметь средину этой улицы, в отличие от стороны ее, тротуара или, точнее, быть может, портика, окаймлявшего улицу. Дело в том, что в Константинополе было много портиков по бокам улиц и они по некоторым улицам тянулись на значительном их протяжении, по некоторым, быть может, беспрерывно от начала до конца13.

Мы не можем себе представить такой улицы, потому что в наших городах, сколько мне известно, таких улиц не бывает14 и, по условиям нашего климата, в них нет надобности. В странах южных, где солнце летом немилосердно жжет, такие улицы составляют не редкость, а в Болонье, напр., много таких улиц, так что можно исходить город в разных направлениях, не подвергаясь действию лучей солнца или каплям дождя.

Подобные улицы были и в Константинополе, и такою была в значительной части, если не вся, так называемая Средняя или Большая улица15. Во всяком случае, в своем конце от фора Константина до Милия эта улица шла между двумя портиками и цари, когда им приходилось шествовать из св. Софии к фору Константина в дурную погоду, могли проходить это пространство и проходили не по средине улицы, а по портикам, между тем, как в другое время они шествовали по средине улицы. В виду такой возможности шествовать не по средине, в церемониалах обозначается, что царь идет там или здесь по средине улицы или площади, а не по краю или под портиком. Такой смысл иногда имеет термин ἡ μέση как в церемониалах торжественных шествий по Средней или Большой улице, ведшей от Золотых ворот к св. Софии и Большому Дворцу, так и в других церемониалах. Один раз этот термин встречается и в церемониале шествия в храм св. Апостолов, для обозначения той части пути, которая простиралась от храма св. Полиевкта до храма св. Апостолов. Сколько мне известно, это место и было причиною появления второй Средней улицы, ведущей к храму св. Апостолов и далее к Адрианопольским воротам (Эдирнекапу). Но предполагать, что перед храмом св. Апостолов вдруг появлялась опять Средняя улица, с которой царь уже свернул вправо как замечено в церемониале, нет никакого разумного основания, между тем, как замечание относительно шествия царя по средине улицы или площади здесь вполне уместно и понятно.

Устранив таким образом вопрос о двух средних улицах, как совершенно праздный и явившийся вследствие недоразумения, мы займемся определением направления Средней или Большой улицы применительно к современному Константинополю. Твердым основанием для определения направления могут и должны служить памятники, упоминаемые в церемониалах и существующие или в целости, или в виде остатков развалин на своих исконных местах до настоящего времени. Исходные точки или начало и конец улицы этой, к счастью, сохранились: это – св. София и Золотые ворота.

К сожалению, направление улицы можно указать далеко не на всем протяжении ее, потому что из упоминаемых в церемониалах памятников сохранились, хотя бы в развалинах и незначительных остатках, сравнительно очень немногие. Так, упоминаемая после Золотых ворот непосредственно какая-то Сигма теперь представляет загадку, какую Сигму здесь нужно разуметь. Сигмою в Константинополе назывался портик, имевший форму полукруга, тогдашней уставной сигмы (Ϲ); портиков такой формы было довольно много в разных частях города, так как эта форма портика принадлежала к числу любимых тогда архитектурных форм.

При обозрении частей Большого Дворца мы видели, что такой портик был в той части дворца, которая была построена Феофилом и с которой цари принимали и приветствовали собравшихся в фиале Триконха димотов, т.е. представителей партий Ипподрома16. Как здания дворца и множество других общественных зданий, интересующий пас портик Сигма исчез, и теперь нет не только следов его, но даже неизвестно и его место. Можно сказать только, что он находился недалеко от Золотых ворот и был после них первым пунктом, где, быть может, цари останавливались для выслушивания славословий и откуда цари поворачивали влево, т. е. на северо-восток, к Ексакионию.

Но, к сожалению, это имя говорит нам не более того, что мы знаем о Сигме, т.е. относительно Ексакиония, или Нехаkiоniоn, ничего достоверного мы сказать не можем. Правда, относительно этого топографического термина имеется несколько позднейших известий, которые как будто что-то объясняют, но они так сбивчивы, так неопределенны и отчасти носят такие явные следы позднейших комбинаций и выдумок, что вывести из них ничего определенного и положительного нельзя, а повторять их вслед за Дюканжем и его новейшими последователями едва ли нужно.

Достаточно сказать, что мы не узнаем из этих известий, что называлось Ексакионием: какая-нибудь местность, т.е. квартал, часть города, или какая-нибудь постройка и ближайшая к ней площадь. Потому мы не знаем даже и того, как нужно писать и произносить название этой местности: ἐξωκιόνιον или ἑξακιόνιον. При таком положении вопроса и характере известий каждый мог думать по-своему и помещать этот топографический термин там, где казалось удобнее и согласнее с теми известиями, которые казались наиболее вероятными и заслуживающими доверия.

Не придавая потому особенно важного значения этим комбинациям, я считаю нужным указать, что Ексакионий упоминается в церемониалах и приходится в процессиях на пути к св. Мокию и к Золотым воротам, хотя эти топографические пункты отстояли довольно далеко один от другого, и Средняя улица, продолженная в прямом направлении до стены, прошла бы между ними. Шедшему по Средней улице от св. Софии, с востока на запад, приходилось сворачивать к св. Мокию направо, к Золотым воротам налево. Однако же и в том и другом случае, т.е. шел ли кто-нибудь к св. Мокию или к Золотым воротам, он проходил через Ексакионий; из чего я позволяю себе заключить, что Ексакионий находился на прямом продолжении Средней улицы и был недалеко от Ксиролофа и колонны Аркадия, представляя собою промежуточный пункт между Золотыми воротами и колонною Аркадия (теперь Аврет-базар), такой пункт, от которого уже шла более или менее прямая улица к колонне Аркадия. Во всяком случае относить Ексакионий западнее св. Мокия, к самой стене, как делает д-р Мордтманн совершенно не позволяют указания церемониалов Придворного устава, который, к тому же называет обыкновенно этот топографический пункт не ἐξωκιόνιον, а ἑξακιόνιον, а это название (шестистолбие), образованное подобно другим словам, сложным с ἕξ–шесть, указывает на присутствие в этом пункте шести колонн, или стоявших отдельно, или входивших в состав какого-нибудь здания или портика. Некоторые известия об Ексакионии позволяют, по-видимому, склоняться в пользу того, что «шестистолбием» площадь и, быть может, окружающая местность стала называться от шести колонн со статуями на них, украшавших небольшую площадь17.

На твердую почву и на не подлежащий никакому сомнению топографический пункт мы попадаем, когда доходим до Ксиролофа, упоминаемого обыкновенно при перечислении пройденных в торжественной процессии пунктов после Ексакиония. Ксиролофом (ξηρόλοφος) назывался в средние века тот холм, который в виде довольно большого треугольника составляет юго-западную оконечность города. Ручей или речка Лик (Λύκος) ограничивает его с севера, как бы отрезывая его от остального города, протекая между Ксиролофом и городом от сухопутной стены до Мраморного моря, так что все вышеназванные топографические пункты, составляющие разные части Средней улицы, начиная от Золотых ворот, расположены на Ксиролофе (Сухом холме), находившемся, очевидно, до постройки Феодосиевских стен большею частью вне городских Константиновских стен. Только острый угол этого холма, обращенный на восток, к городу, был, по-видимому, захвачен стеною Константина. Недалеко от этой стены Аркадий устроил forum своего имени с колонною в свою честь по образцу колонны в честь его отца, Феодосия I, стоявшей на площади Тавра или Феодосия (Forum Theodosianum). Сын Аркадия, Феодосий II, поставил на колонну статую Аркадия, так что forum Arcadianum, устроенный Аркадием, некоторое время называли также forum Theodosianum. С течением времени оба эти имени были забыты и заменены названием того холма, на котором был построен forum, так что у составителей обрядов Придворного устава и других писателей того времени Ксиролоф означает и forum Arcadianum и его колонну. Колонну и forum Аркадий устроил в 403 г., а статую его Феодосий поставил в 421 г., но в 542 г. статуя уже потеряла правую руку, а в 740 г. и совсем свалилась от землетрясений. Пострадала от времени и непогоды и самая колонна, но стояла до 1719 г., когда от землетрясения она свалилась и была разобрана и свезена. Устоял и остался на месте только постамент до начала самой колонны. Вот этот-то постамент, который стоит и до сих пор на своем месте, и служит ясным и несомненным указателем того места, где была Средняя улица на Ксиролофе и какая из теперешних улиц с большею вероятностью может быть принята за Триумфальную.

Дело в том, что в том направлении, в котором шла Средняя улица, идет теперь несколько улиц, а две идут параллельно почти на всем расстоянии от долины Лика до Западных (сухопутных) стен. Конно-железная дорога, идущая от Галатского моста мимо св. Софии через forum Constantini, вероятно, по прежней Средней улице, пред подъёмом на Ксиролофе к Аврет-Базару и Аврет-Таши (forum и columna Arcadii) разветвляется: одна ветвь идет, немного подаваясь вправо к северу, к Пушечным воротам, а другая, круто поворачивая налево, к берегу Пропонтиды, идет близко к берегу моря и, проходя, между прочим, мимо Студийского монастыря, приходит к Семибашенному замку и открытым с северной его стороны воротам (Еди-куле-капу). В пункте разветвления конно-железной дороги начинается третья улица, которая, в виде довольно прямой и широкой улицы, доходит до площади, средину которой занимает мечеть Коджа-Мустафа, бывшая греческая церковь.

Отсюда эта улица разветвляется на несколько кривых улиц и переулков, из которых некоторые ведут более или менее прямо к Золотым воротам, влево от прямой до сих пор улицы, а некоторые переулки приводят к улице, ведущей к Силиври-капу и почти все время идущей почти параллельно с той, которая начинается у разветвления конно-железных дорог.

Когда из долины Лика вы подниметесь по этой улице, идя от св. Софии к Золотым воротам, или, доехав до разветвления по конно- железной дороге, пойдете по той улице, по которой конно-железная дорога не идет, то, перейдя по этой улице долину Лика и поднявшись к Аврет-Базару, вы напрасно будете искать глазами колонну Аркадия, остатки которой здесь находятся: их с улицы не видно; вам представляются с одной стороны дома, а с другой – ряд деревянных лавок или деревянный длинный сарай, разделенный на несколько отделений. В этих лавках или на их месте производилась еще не так давно торговля женским живым товаром, привозимым из разных стран и в том числе из России. Здесь богатые турки покупали себе и служанок, и красивых жен, которые тут держались под надлежащим присмотром и осматривались покупателями, как осматривается скот. Теперь открыто такой позорной торговли не производится, и она принуждена прятаться по темным углам в частных домах, где и до сих пор, говорят, можно найти не мало разнообразного живого женского товара. От прежнего центра этой торговли осталось только название: Аврет-Базар – женский рынок, от которого и украшавшая его колонна Аркадия стала называться Аврет-Таш.

Мы должны были завернуть направо в переулок, чтобы увидеть этот Аврет-Таш. Жалкие остатки колоссальной колонны едва видны были из турецких лачуг, которыми постамент колонны был облеплен (рис. 14).

Справа на углу Большой улицы стоит какой-то невзрачный домишко, отделяющий колонну от улицы и скрывающий ее от идущих по улице. Он закрывает колонну с запада, но не примыкает к колонне плотно: между ним и колонной оставался проход, через который и проник Стржиговский для осмотра колонны с тех сторон, которые были доступны обозрению.

С запада постамент был во время обозрения ее Стржиговским открыт на переулок, и колонна была видна хоть с одной стороны. С тех пор хоть и немного прошло годов до нашего визита колонне, но любовь турок к искусству с тех пор сделала большие успехи: постамент колонны огорожен и с западной стороны. Какой-то, очевидно, просвещенный и прогрессивный турок между угловым домом, стоящим с южной стороны колонны, на углу улицы и переулка, и следующим по переулку домом, примыкающим к колонне с северной стороны, под одну линию с внешними стенами домов провел забор, покрыл его кое-как, а снаружи сделал маленькую дверь. Подрывши немного под колонной с этой же стороны, с которой проходил забор, мудрый турок устроил тут (что вы думаете?)... склад для угля. Бесполезно стоявшая много веков колонна приютила, наконец, полезное учреждение: турецкую лавчонку с углем. Жалкий обломок старины седой и величавой от этого соседства, понятно, не сделался сохраннее, а стал грязнее и жальче. Как же, однако, осмотреть остатки униженного и оскорбленного до последней степени величия?

Колонна и доступ к ней загорожены со всех сторон; а наш проводник, молодой грек, обучавшийся в русском университете, не знал, к кому и как обратиться, чтобы проникнуть к колонне. Постояли мы постояли и, в отчаянии, опять пошли на большую улицу, чтобы возвратиться сюда в другой раз. Но в это время вдруг явился благодетельный гений в виде молодого человека, в форме воспитанника военной школы, и предложил нам пройти во двор дома с северной стороны от колонны и не только осмотреть ее снаружи, но и в средине. Понятно, мы изъявили желание, выразили нашему неожиданному гению благодарность и обещали на чай хозяину дома, на дворе которого находится колонна. Благодетель наш немедленно устроил для нас проход через турецкий дом, т.е. испросил надлежащее разрешение на удаление жителей и жительниц из комнат, так как нам приходилось проходить через жилые комнаты довольно бедного турецкого дома, но довольно чистого и приличного, устланного старинными коврами и потертыми низкими диванами. Пройдя домик, мы вышли на маленький дворик, на который обращена была северная сторона колонны с дверью из неё. Дверь вела в колонну на винтовую лестницу, устроенную в колонне.

Войдя в дверь, посетитель оказывается в небольшой и невысокой комнатке, служащей как бы передней для лестницы, которая скоро начинается и сохранилась довольно исправно. Потолок передней комнаты украшен барельефным орнаментом с монограммою Христа по средине с буквами Λ и W и двумя звездочками (рис. 15).

Обогнувши постамент колонны по внутренней витой лестнице, высеченной в тех же мраморных массивных плитах, которые составляют стены и стержень стиловата колонны, посетитель выходит наверх постамента к обломку первого слоя самой колонны. На этом обломке еще ясны остатки изображения какой-то процессии, в которой участвуют конные, пешие и стоящие на колесницах, везомых 4-мя лошадьми. К сожалению, остатки изображений слишком ничтожны для того, чтобы составить себе какое-нибудь определенное понятие о процессии, и предположение Стржиговского о том, что здесь изображено перевезение каких-то царских инсигний, ни на чем не основано и мне кажется мало вероятным.

В дальнейших спиральных оборотах колонны, которые шли слева направо, изображены были подвиги и победы императора Аркадия, почему Жиль называет колонну pugnis variis scalptus, что напоминает название Никифора патриарха, который в своей хронике называет колонну κίων γλύφαιος. Эти изображения сделаны были с таким расчётом, чтобы снизу казаться одинаковой величины, для чего каменные полосы спирали увеличивались по мере их высоты. Чем выше стояла полоса, тем она была шире, а скульптурные изображения выше. Вся колонна, вместе с стиловатом достигала огромной высоты в 47 метров, между тем как сохранившиеся римские колонны –Марка Аврелия достигает только 41,15 метров, а Траянова не доходит до 39. Жиль насчитал внутри колонны 233 ступени и 56 окон. Лестница имела в ширину 0,85 метра, причем толщина стен равнялась 0,61 метра, а толщина внутреннего компактного столба, вокруг которого шла лестница, была в 1,05 метра, так что толщина всей колонны у основания ее составляла почти 4 метра (3,97).

Прочность и солидность постройки этой колоссальной колонны доказаны временем: несмотря на частые землетрясения и другие (климатические) разрушительные влияния колонна простояла, хотя и значительно поврежденная, до 1719 г. Более 1 000 лет она украшала собою площадь Аркадия и составляла одно из чудес Константинополя. Турки, попирающие и разрушающие все изящное и великое, не только застроили площадь своими лачугами, но и более или менее изменили улицу, давши ей несколько боковое направление: вместо того, чтобы приводить прямо к колонне, улица ведет мимо нее, а колонна оказывается на дворе 2-го от угла домика. Почти то же случилось и с Константиновою колонною, занимавшею средину площади Константина. Теперь улица от бывшего Августеона до колонны Константина также идет на несколько шагов мимо колонны, которая остается вправо от прямого продолжения улицы. Колонна Константина стоит, правда, еще на площади, но, благодаря тому, что она примыкает к ограде мечети, а не к частным домам. Прилегай она к частным постройкам, быть может, ее постигла бы такая жe судьба, как колонну Аркадия или Маркиана, оказавшуюся на заднем дворе какой-то турецкой бани, по крыше которой мы пробирались к колонне, стоящей на заднем мусорном дворе. Дикая орда, поселившаяся в Царьграде, бережет только собак, которые, вероятно, исчезнут из Константинополя только вместе с турками. По этим образцам можно судить, как турки обращались с площадями и стоявшими на них памятниками. Так же бесцеремонно поступали турки и с улицами, но улицы представляли, благодаря домам и владельцам их, более сопротивления произволу обладателей города и в общем и главном сохранили, по крайней мере многие, свое прежнее направление. Позволительно думать, что к ним принадлежит и та артерия, которая вела и ведет от св. Софии к Золотым воротам и особенно тот ее участок, который начинается с Аврет-Базара и доходит до колонны Константина, т.е. на большей доле всего пути. Быть может, улица была прямее и шире, но, во всяком случае, шла приблизительно в том же направлении.

Громадная разница теперешней грязной и жалкой улицы состояла в том, что средневековая Большая улица Константинополя украшена была не только роскошными площадями, портиками и колоссальными колоннами, но и массою скульптурных произведений искусства из лучших эпох. Но средневековые суеверные люди мало понимали эти произведения, особенно исторического характера, и видели не историю прошедшего, а предсказания будущего в тех сценах и памятниках, которые достались им от прежних, отдаленных и забытых, эпох. Точно также и на скульптуры колонны Аркадия они смотрели, как на предсказания будущей судьбы Константинополя и всего царства и таинственный смысл этих произведений старались втолковать еще более суеверным нашим посетителям Константинополя. Много таких толкований слышал и передает Антоний Новгородский, а еще больше наши позднейшие паломники, когда судьба царствующего града и царства стала действительно вопросом времени и занимала умы всех, видящих унижение и уменьшение силы и значение самого царства.

Ближайшим к площади Аркадия замечательным пунктом, у которого цари обыкновенно останавливались для выслушивания славословий партий Ипподрома, была площадь быка (βοός), которая чаще всего называется просто быком (βοῦς), от стоявшего там большого бронзового быка, который служил печью для сожжения преступников. Предание гласит, что этот бык привезен был из Пергама. Такое употребление печки-быка, вероятно, явилось случайно, и едва ли можно верить тому, что этот бык был специально привезен и поставлен для сожжения в нем преступников, потому что, сколько мне известно, ни у римлян, ни у греков, взявших римские законы, казни сожжения не существовало, а если она и применялась в Византии и Константинополе, то, по всей вероятности, только в незначительных случаях, в роде указанных византийскими писателями.

Площадь быка (forum bovis, βοὸς ἀγορά) находилась в XI регионе, как свидетельствует древняя опись Константинополя, по приблизительному определению новейших ученых в долине Лика, около того места, где одна улица разделяется на три, в местности, известной теперь под именем Аксерая.

За площадью быка местом, где происходила смена партий Ипподрома, был квартал или площадь Амастрийская (τὰ Ἀμαστριανά). Название этой площади по городу Амастриде, лежавшему на северном берегу Черного моря, приблизительно против Одессы, подало повод к разным измышлениям, которые основаны на дурной славе пафлагонцев; но эти выдумки до того нелепы, что их и повторять не стоит. Почему площадь не могла быть названа по весьма близкому к Константинополю торговому и не раз прославленному городу, я не совсем понимаю. В этой местности по каким-нибудь обстоятельствам могли преимущественно останавливаться амастридцы, могли торговать на этой площади и т. п. Такие случаи бывают и теперь, а еще чаще были тогда, когда земляки охотно селились и торговали в городе в каком-нибудь определенном, излюбленном почему-либо, квартале.

Относительно положения этой площади мы знаем только то, что она находилась между «Быком» и Капитолием или Филадельфием, о которых речь будет ниже; но поднимать эту площадь на север из, теперешней прямой улицы и от этой площади вести улицу опять вниз, как делает Мордтманн, я совершенно не вижу оснований и полагаю, что Амастрийская площадь была на той же прямой улице, которая теперь ведет от Фора Константина до вышеуказанного разветвления на три улицы, как это и показано на плане Stolpe. Такое отступление от прямого пути мало понятно и трудно допустить, что оно действительно было.

Не более, к сожалению, известно и о положении такого громкого по названию топографического пункта, как Капитолий. Из древнего описания города (Descriptio [=Unger, Quellen d. byz. Kunstgesch. 101–103]) видно только, что он находился в ѴШ регионе; а из обряда въезда Василия видно, что Капитолий был между Амастрийскою площадью и Филадельфием. Древнее описание въезда Юстиниана показывает, что Капитолий находился на Средней улице и представлял собою, по-видимому, последний пункт по Адрианопольской улице по направлению к Средней: доехав до Капитолия от храма св. Апостолов, который стоял на дороге от Средней улицы к Адрианопольским воротам, Юстиниан был уже на Средней. Но что называлось Капитолием, доподлинно неизвестно: предположение Дюканжа, которому следует Бапдури, что Капитолий тожествен с Василикою, едва ли вероятно и ни на чем не основано. Едва ли Капитолием называлось здание, а скорее местность или площадь, чем-либо напоминавшая римский Капитолий. Во всяком случае, то положение, которое отводит Капитолию Мордтманн на своем плане, едва ли может быть признано правильным, так как оно противоречит показаниям как Descriptio, так и Обрядника, а это такие свидетели, которыми пренебрегать нельзя.

К сожалению, Капитолий упоминается в обрядах довольно редко, а большею частью пропускается, и после Амастрийской площади следует прямо Филадельфий, как пункт, до которого та или другая партия Ипподрома провожала славословиями царя или от которого она начинала их, чтобы дойти до другого пункта. Филадельфием, по словам средневековых томографов, называлось место или площадь, на которой была статуя обнимающихся братьев, изображавших, будто бы, Константа и Констанция, в память их встречи после смерти Константина Великого. Другие прибавляют, что здесь именно произошла встреча двух братьев, прибывших один с запада, другой с востока.

За Филадельфием следует один из самых важнейших пунктов Константинополя, расположенных на Средней улице, так называемый forum Theodosii или площадь Тавра, в центре которой находилась знаменитая колонна Феодосия Великого, поставленная им самим в память своих побед над готами и скифами.

Колонна Феодосия была сделана наподобие сохранившихся доселе римских и послужила прототипом для колонны Аркадия, вкратце выше описанной, т.е. она состояла из барельефов, поднимавшихся спиралью, и внутри имела лестницу. Поставленная в 386 г., через 8 лет (394) колонна была украшена статуей императора и, несмотря на разные невзгоды, стояла более 1000 лет, пока один из султанов не снес ее для постройки бань и мечети в 1500 г. Благодаря такому продолжительному существованию, колонна Феодосия была осмотрена и срисована некоторыми путешественниками, посетившими Константинополь до 1500 г. и оставившими нам ее изображение.

По древнему описанию Константинополя по регионам forum Theodosii, который уже при Феодосии II назывался и площадью Тавра, находился частью в VII, частью в VIII регионе, что соответствует южной части, обращенной к улице с конно-железной дорогой, теперешней площади сераскирата.

Местоположение площади, а, следовательно, и колонны не подлежит сомнению и, в свою очередь, указывает на прохождение здесь средневековой Большой улицы, на протяжении которой forum Theodosii отделялся от forum Constantini лишь хлебным базаром, Артополиями, и соединялся с последним портиками. Так как название площади Феодосия именем Тавра встречается уже в древнем описании, то едва ли можно искать объяснение названия в том обстоятельстве, что Константин Копроним обратил площадь Феодосия в рынок для крупного скота. Достовернее, кажется, объяснение Дюканжа, который производит это название от сановников Тавров, из которых один жил и был префектом претории при Константине Великом (другой при Феодосии II), и владел, вероятно, местом и домом в том квартале, который потом занят был площадью Феодосия I.

В виду того, что, несмотря на постройку здесь foruma с колонною в память побед такого знаменитого императора, как Феодосий I, местность и площадь с колонною назывались как впоследствии, так и при Феодосии II (в Descriptio), по имени Тавра, а не Феодосия, позволительно думать, что за этою местностью еще до постройки forum’a Феодосием I уже утвердилось название по имени Тавра до такой степени, что даже изменение роли квартала не изменило его названия; как масса других кварталов, так и этот продолжали называться по имени сановника Тавром, подобно тому, как площадь Аркадия с колонною же продолжала называться по имени холма, на котором forum был построен. Имя Феодосия едва ли было бы вытеснено, если бы оно было господствующим раньше, чем поселился здесь Тавр времен Феодосия II.