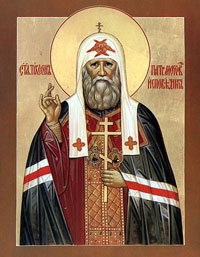

святитель Тихон (Беллавин), патриарх Московский и всея Руси

- Акты Святейшего Патриарха Тихона, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти 16K

- Заявление Святейшего Патриарха Тихона от 17(30).09.1924 г. в Центральный Исполнительный Комитет по вопросам об отношении Православной Русской Церкви к календарной реформе (переходу на григорианский "новый" стиль) 5.1K

- Постановление Святейшего Патриарха Тихона и Священного Синода о деятельности церковно-административного аппарата в условиях новой государственной власти 1.7K

- Постановление Святейшего Патриарха, Свящ. Синода и Высшего Церковного Совета от 7/20 ноября 1920 г. №362 1.9K

- Распоряжение Патриарха Тихона об временном отложении постановления о введении в церковное употребление нового календарного стиля 935

- «В годину гнева Божия...»: Послания, слова и речи св. Патриарха Тихона 8.6K

- Воззвание Святейшего Патриарха Тихона и группы иерархов Православной Русской Церкви к верующим об отмежевании Церкви от контрреволюции 2.2K

- Воззвание Священнoго Собора Православной Русской Церкви 3K

- Письмо Патриарха Тихона последователям протестантского вероисповедания в России 1.9K

- Послание Патриарха Тихона в связи с закрытием Свято-Троицкой Сергиевой лавры 7.2K

- Послание Патриарха Тихона к Константинопольскому Патриарху Герману о переходе на новый календарный стиль 3.3K

- Послание Патриарха Тихона к православному народу о реформе календаря в Русской Православной Церкви 9.9K

- Послание Патриарха Тихона ко "всем верным чадам Православной Российской Церкви с призывом к всенародному покаянию в грехах, в связи с наступающими днями Успенского поста 1.7K

- Послание Патриарха Тихона чадам Православной Российской Церкви 4.9K

- Послание Святейшего Патриарха Тихона Совету Народных Комиссаров по случаю первой годовщины октябрьской революции 12K

- Послание Святейшего Патриарха Тихона об отношении к существующей государственной власти 4K

- Послание к епископам Грузинского Экзархата, отделившимся от Русской Православной Церкви 3.4K

- Послание о помощи голодающим и об изъятии церковных ценностей 1.4K

- Послание патр. Тихона с призывом к духовенству не выступать публично в поддержку Белой Армии 2.2K

- Послание святейшего патриарха Тихона от 19 января 1918 (с анафемой безбожникам) 39K

- Послание святейшего патриарха Тихона от 2(15) марта 1918 (по поводу происходящей в стране междуусобной брани) 3.3K

- Послание святейшего патриарха Тихона от 5(18) марта 1918 (по случаю заключения Брестского мира) 7.3K

- Послание святителя Тихона в связи с трехлетней годовщиной его интронизации 235

- Три неизданных частных письма патриарха Тихона архиепископу Серафиму Финляндскому 337

- Три послания патриарха Тихона 2.3K

- Указ Св. Патриарха Тихона епархиальным архиереям об устранении поводов к глумлению и соблазну в отношении св. мощей 1.1K

- Взгляд Святой Церкви на брак

- Воззвание Патриарха Тихона "К народам мира и к православному человеку" по поводу голода в России. 2.2K

- Грамота по случаю вступления на патриарший престол 2.7K

- Новогоднее слово (1 января 1918 года) 3.7K

- Приветствие Членам Собора Православной Российской Церкви от лица Московской кафедры 1.5K

- Приветствие членам Освященного Собора Православной Российской Церкви 1.6K

- Проповеди и поучения святителя Тихона, патриарха московского и всея Руси, просветителя Северной Америки 6.7K

- Речь на торжественном собрании Священного Собора Российской Православной Церкви, посвященном памяти мученически скончавшегося высокопреосвященного Владимира (Богоявленского), митр. Киевского и Галицкого 2.1K

- Речь при наречении во епископа Люблинского 1.9K

- Речь при освящении Нью-Иоркской православной русской церкви, 10 ноября 1902 года 1.9K

- Россия в проказе 3.7K

- Слово в Крестовой церкви Троицкого Подворья при благовестии ему патриаршества 1.9K

- Слово в Успенском соборе Московского кремля по принятии жезла Святителя Петра митрополита 1.9K

- Слово в день священного коронования и помазания на царство Благочестивейшего Государя Императора Николая Александровича, произнесенное в Нью-Иоркском соборе 14 мая 1905 года 2.1K

- Акты Святейшего Патриарха Тихона, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти 16K

- Заявление Святейшего Патриарха Тихона от 17(30).09.1924 г. в Центральный Исполнительный Комитет по вопросам об отношении Православной Русской Церкви к календарной реформе (переходу на григорианский "новый" стиль) 5.1K

- Постановление Святейшего Патриарха, Свящ. Синода и Высшего Церковного Совета от 7/20 ноября 1920 г. №362 1.9K

- Постановление Святейшего Патриарха Тихона и Священного Синода о деятельности церковно-административного аппарата в условиях новой государственной власти 1.7K

- Распоряжение Патриарха Тихона об временном отложении постановления о введении в церковное употребление нового календарного стиля 935

- Послание святейшего патриарха Тихона от 19 января 1918 (с анафемой безбожникам) 39K

- Послание Святейшего Патриарха Тихона Совету Народных Комиссаров по случаю первой годовщины октябрьской революции 12K

- Послание Патриарха Тихона к православному народу о реформе календаря в Русской Православной Церкви 9.9K

- «В годину гнева Божия...»: Послания, слова и речи св. Патриарха Тихона 8.6K

- Послание святейшего патриарха Тихона от 5(18) марта 1918 (по случаю заключения Брестского мира) 7.3K

- Послание Патриарха Тихона в связи с закрытием Свято-Троицкой Сергиевой лавры 7.2K

- Послание Патриарха Тихона чадам Православной Российской Церкви 4.9K

- Послание Святейшего Патриарха Тихона об отношении к существующей государственной власти 4K

- Послание к епископам Грузинского Экзархата, отделившимся от Русской Православной Церкви 3.4K

- Послание святейшего патриарха Тихона от 2(15) марта 1918 (по поводу происходящей в стране междуусобной брани) 3.3K

- Послание Патриарха Тихона к Константинопольскому Патриарху Герману о переходе на новый календарный стиль 3.3K

- Воззвание Священнoго Собора Православной Русской Церкви 3K

- Три послания патриарха Тихона 2.3K

- Послание патр. Тихона с призывом к духовенству не выступать публично в поддержку Белой Армии 2.2K

- Воззвание Святейшего Патриарха Тихона и группы иерархов Православной Русской Церкви к верующим об отмежевании Церкви от контрреволюции 2.2K

- Письмо Патриарха Тихона последователям протестантского вероисповедания в России 1.9K

- Послание Патриарха Тихона ко "всем верным чадам Православной Российской Церкви с призывом к всенародному покаянию в грехах, в связи с наступающими днями Успенского поста 1.7K

- Послание о помощи голодающим и об изъятии церковных ценностей 1.4K

- Указ Св. Патриарха Тихона епархиальным архиереям об устранении поводов к глумлению и соблазну в отношении св. мощей 1.1K

- Три неизданных частных письма патриарха Тихона архиепископу Серафиму Финляндскому 337

- Послание святителя Тихона в связи с трехлетней годовщиной его интронизации 235

- Проповеди и поучения святителя Тихона, патриарха московского и всея Руси, просветителя Северной Америки 6.7K

- Россия в проказе 3.7K

- Новогоднее слово (1 января 1918 года) 3.7K

- Грамота по случаю вступления на патриарший престол 2.7K

- Воззвание Патриарха Тихона "К народам мира и к православному человеку" по поводу голода в России. 2.2K

- Слово в день священного коронования и помазания на царство Благочестивейшего Государя Императора Николая Александровича, произнесенное в Нью-Иоркском соборе 14 мая 1905 года 2.1K

- Речь на торжественном собрании Священного Собора Российской Православной Церкви, посвященном памяти мученически скончавшегося высокопреосвященного Владимира (Богоявленского), митр. Киевского и Галицкого 2.1K

- Слово в Крестовой церкви Троицкого Подворья при благовестии ему патриаршества 1.9K

- Речь при наречении во епископа Люблинского 1.9K

- Слово в Успенском соборе Московского кремля по принятии жезла Святителя Петра митрополита 1.9K

- Речь при освящении Нью-Иоркской православной русской церкви, 10 ноября 1902 года 1.9K

- Приветствие членам Освященного Собора Православной Российской Церкви 1.6K

- Приветствие Членам Собора Православной Российской Церкви от лица Московской кафедры 1.5K

- Взгляд Святой Церкви на брак

- Послание святейшего патриарха Тихона от 19 января 1918 (с анафемой безбожникам) 39K

- Вегетарианство и его отличие от христианского поста 39K

- Акты Святейшего Патриарха Тихона, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти 16K

- О лице Господа Иисуса Христа 13K

- Послание Святейшего Патриарха Тихона Совету Народных Комиссаров по случаю первой годовщины октябрьской революции 12K

- Послание Патриарха Тихона к православному народу о реформе календаря в Русской Православной Церкви 9.9K

- «В годину гнева Божия...»: Послания, слова и речи св. Патриарха Тихона 8.6K

- Послание святейшего патриарха Тихона от 5(18) марта 1918 (по случаю заключения Брестского мира) 7.3K

- Послание Патриарха Тихона в связи с закрытием Свято-Троицкой Сергиевой лавры 7.2K

- Проповеди и поучения святителя Тихона, патриарха московского и всея Руси, просветителя Северной Америки 6.7K

- Заявление Святейшего Патриарха Тихона от 17(30).09.1924 г. в Центральный Исполнительный Комитет по вопросам об отношении Православной Русской Церкви к календарной реформе (переходу на григорианский "новый" стиль) 5.1K

- О подвижничестве 5.1K

- Послание Патриарха Тихона чадам Православной Российской Церкви 4.9K

- Поучение к новопоставленному иерею 4.2K

- Послание Святейшего Патриарха Тихона об отношении к существующей государственной власти 4K

- Россия в проказе 3.7K

- Новогоднее слово (1 января 1918 года) 3.7K

- Послание к епископам Грузинского Экзархата, отделившимся от Русской Православной Церкви 3.4K

- Послание святейшего патриарха Тихона от 2(15) марта 1918 (по поводу происходящей в стране междуусобной брани) 3.3K

- Послание Патриарха Тихона к Константинопольскому Патриарху Герману о переходе на новый календарный стиль 3.3K

- Воззвание Священнoго Собора Православной Русской Церкви 3K

- Грамота по случаю вступления на патриарший престол 2.7K

- Три послания патриарха Тихона 2.3K

- Послание патр. Тихона с призывом к духовенству не выступать публично в поддержку Белой Армии 2.2K

- Воззвание Патриарха Тихона "К народам мира и к православному человеку" по поводу голода в России. 2.2K

- Воззвание Святейшего Патриарха Тихона и группы иерархов Православной Русской Церкви к верующим об отмежевании Церкви от контрреволюции 2.2K

- Слово в день священного коронования и помазания на царство Благочестивейшего Государя Императора Николая Александровича, произнесенное в Нью-Иоркском соборе 14 мая 1905 года 2.1K

- Речь на торжественном собрании Священного Собора Российской Православной Церкви, посвященном памяти мученически скончавшегося высокопреосвященного Владимира (Богоявленского), митр. Киевского и Галицкого 2.1K

- Слово в Крестовой церкви Троицкого Подворья при благовестии ему патриаршества 1.9K

- Постановление Святейшего Патриарха, Свящ. Синода и Высшего Церковного Совета от 7/20 ноября 1920 г. №362 1.9K

- Речь при наречении во епископа Люблинского 1.9K

- Слово в Успенском соборе Московского кремля по принятии жезла Святителя Петра митрополита 1.9K

- Письмо Патриарха Тихона последователям протестантского вероисповедания в России 1.9K

- Речь при освящении Нью-Иоркской православной русской церкви, 10 ноября 1902 года 1.9K

- Послание Патриарха Тихона ко "всем верным чадам Православной Российской Церкви с призывом к всенародному покаянию в грехах, в связи с наступающими днями Успенского поста 1.7K

- Постановление Святейшего Патриарха Тихона и Священного Синода о деятельности церковно-административного аппарата в условиях новой государственной власти 1.7K

- Приветствие членам Освященного Собора Православной Российской Церкви 1.6K

- Приветствие Членам Собора Православной Российской Церкви от лица Московской кафедры 1.5K

- Послание о помощи голодающим и об изъятии церковных ценностей 1.4K

- Указ Св. Патриарха Тихона епархиальным архиереям об устранении поводов к глумлению и соблазну в отношении св. мощей 1.1K

- Распоряжение Патриарха Тихона об временном отложении постановления о введении в церковное употребление нового календарного стиля 935

- Три неизданных частных письма патриарха Тихона архиепископу Серафиму Финляндскому 337

- Послание святителя Тихона в связи с трехлетней годовщиной его интронизации 235

святитель Тихон (Беллавин), патриарх Московский и всея Руси

Первый в послесинодальный период патриарх Московский и всея Руси (1917–1925). Первосвятитель Церкви в трагические годы революции, гражданской войны и репрессий.

Биография

Детство, юность, жизнь до принятия монашества

Патриарх Тихон — одна из наиболее значимых личностей в церковной истории послереволюционной России. Ни один иерарх Русской Церкви не привлекал к себе такого пристального, сострадательного и почтительного внимания всего нашего народа, какое привлекал и привлекает святитель Тихон.

Святейший патриарх Московский и всея Руси Тихон (в миру Беллавин1 Василий Иванович) родился в погосте Клин Торопецкого уезда Псковской губернии (ныне деревня в Куньинском районе Псковской области) 19 января 1865 года. Его отец, Иоанн Тимофеевич, был потомственным священником. С юных лет Василий отличался религиозной настроенностью, любовью к Церкви, кротостью и смирением.

Существует предание, что Иоанн Тимофеевич видел во сне свою покойную мать, которая сообщила о судьбе его детей, что одного ждет обычная жизнь, другой рано умрет, а третий, то есть Василий, будет прославлен.

В возрасте девяти лет он поступил в местное Торопецкое духовное училище, которое окончил в 1878 году. Затем продолжил обучение в Псковской духовной семинарии. Протоиерей А. П. Рождественский вспоминал: «Товарищи любили его, но к этой любви всегда присоединялось и чувство уважения, объяснявшееся его неуклонной, хотя и вовсе не аффектированной, религиозностью, блестящими успехами в науках и всегдашнею готовностью помочь товарищам, неизменно обращавшимся к нему за разъяснениями уроков. <…> Замечательно, что товарищи в семинарии шутливо называли его “архиереем”».

Успешно закончив Псковскую семинарию, Василий поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию. Удивительно, но здесь он опять получил «пророческое» прозвище — «патриарх».

В 1888 году, в возрасте двадцати трех лет, Василий закончил академию со степенью кандидата богословия, вернулся во Псков и был назначен преподавателем в семинарию. На протяжении более чем трех лет он преподавал догматическое и нравственное богословие, французский язык.

Монашеский постриг. Пастырское служение

В декабре 1891 года, в возрасте двадцати шести лет, Василий, серьезно обдумав свой выбор, принял монашеский постриг с именем Тихон, в честь святителя Тихона Задонского. На следующий день его посвятили в иеродиакона, а через неделю — в иеромонаха.

В 1892 году отца Тихона назначили на должность инспектора в Холмскую духовную семинарию на территории Польши. Вскоре он стал ректором и архимандритом.

В октябре 1897 года иеромонах Тихон был хиротонисан во епископа Люблинского, викария Холмско-Варшавской епархии. Спустя год поступил указ о его переводе на другую кафедру. Паства плакала, расставаясь с ним.

После назначения епископом Алеутским и Североамериканским святитель в ноябре 1898 года прибыл к месту служения. Уже в первый год он предпринял миссионерское путешествие из Сан-Франциско на Аляску. За 78 дней этого трансконтинентального миссионерского путешествия владыка преодолел расстояние более 11 000 километров. Он был первым за 55 лет епископом, посетившим отдаленные районы Аляски.

Деятельность святителя в Америке оказалась очень плодотворной: он налаживал приходскую жизнь, много проповедовал, участвовал в переводах богослужебных книг на английский язык. Были открыты десятки новых храмов, первая в США православная духовная семинария, приходские школы и приюты для детей. В состав епархии вошли десятки униатских общин, были случаи перехода американцев из инославия в Православие.

В 1905 году епископ Тихон был возведен в сан архиепископа, а через 2 года его перевели на Ярославскую кафедру. Как и на прочих местах своего служения, он пользовался любовью и доверием паствы. Посещал монастыри, служил в разных храмах, включая глухие и отдаленные, куда, порой, ему приходилось добираться то пешком, то на лодке или верхом. Владыка был почетным председателем ярославского отделения известного общества «Союз русского народа».

С 1914 по 1917 год святитель возглавлял кафедру Виленскую и Литовскую. Во время Первой мировой войны, при приближении немцев к Вильно, он перевез в Москву некоторые святыни, включая мощи Виленских мучеников. По возвращении продолжал исполнять свой архипастырский долг, посещал лазареты, утешая и наставляя раненых, служил в храмах, которые буквально переполнялись людьми, вдохновлял людей на защиту Отечества.

В июне 1917 года архиепископа Тихона избрали на Московскую кафедру с возведением в сан митрополита.

Революционные годы. Патриаршество

В 1917 году открылся Всероссийский Поместный Собор, и на нем обсуждался важнейший вопрос о восстановлении патриаршества на Руси.

%2C-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85-%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F-%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8.png) Помимо церковных причин, к скорейшему разрешению вопроса подталкивала общественная и политическая ситуация. Февральская революция, низвержение монархии, начавшийся хаос привели к необходимости, чтобы у Русской Церкви был предстоятель, способный, при помощи Божьей, вести церковный корабль.

Помимо церковных причин, к скорейшему разрешению вопроса подталкивала общественная и политическая ситуация. Февральская революция, низвержение монархии, начавшийся хаос привели к необходимости, чтобы у Русской Церкви был предстоятель, способный, при помощи Божьей, вести церковный корабль.

И на это труднейшее и ответственное служение был избран митрополит Тихон. Сначала, в результате тайного голосования, было избрано 3 кандидата, а окончательный выбор определил жребий. Его в храме Христа Спасителя вынул после литургии и молебна перед принесенной из Кремля Владимирской иконой Божией Матери уже практически слепой старец Зосимовой пустыни иеросхимонах Алексий (Соловьёв, ныне прославленный в лике преподобных). Интронизация патриарха состоялась 21 ноября, в Кремлевском Успенском соборе.

Несмотря на всё более и более осложнявшуюся обстановку, усиливавшиеся гонения на Церковь, патриарх Тихон исполнял долг перед Богом и Церковью. Он постоянно служил в храмах Москвы и других городов, возглавлял крестные ходы, старался укреплять веру в людях, обличал богоборчество, .

19 января (1 февраля) 1918 года патриарх издал свое знаменитое послание, в котором, в частности, говорилось: «Гонение воздвигли на истину Христову явные и тайные враги сей истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христово, и вместо любви христианской всюду сеют семена злобы, ненависти и братоубийственной брани. Забыты и попраны заповеди Христовы о любви к ближним: ежедневно доходят до Нас известия об ужасных и зверских избиениях ни в чем не повинных и даже на одре болезни лежащих людей... И всё это... с неслыханной доселе дерзостью и беспощадной жестокостью, без всякого суда и с попранием всякого права и законности совершается в наши дни во всех почти городах и весях нашей отчизны... Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело, это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню геенскому в жизни будущей — загробной и страшному проклятию потомства в жизни настоящей земной. Властью, данною Нам от Бога, запрещаем вам приступать к Тайнам Христовым, анафематствуем вас, если только вы носите еще имена христианские и хотя по рождению своему принадлежите к Церкви Православной. Заклинаем и всех вас, верных чад Православной Церкви Христовой, не вступать с таковыми извергами рода человеческого в какое-либо общение».

Хотя в тексте не было указаний, что анафематствование касалось именно советской власти, но почти сразу эта анафема была воспринята как анафема большевикам, в том числе и ими самими.

21 июля 1918 года в слове, сказанном в Казанском соборе на Красной площади, патриарх осудил убийство императора Николая II и то, что «Исполнительный комитет одобрил это и признал законным»

Наиболее резким было патриаршее «Обращения к Совету Народных Комиссаров» от 26 октября 1918 года, в годовщину революции:

«Все, взявшие меч, мечем погибнут (Мф. 26:52).

Это пророчество Спасителя обращаем Мы к вам, нынешние вершители судеб нашего отечества, называющие себя «народными» комиссарами. Целый год держите вы в руках своих государственную власть и уже собираетесь праздновать годовщину октябрьской революции, но реками пролитая кровь братьев наших, безжалостно убитых по вашему призыву, вопиет к небу и вынуждает Нас сказать вам горькое слово правды.

Захватывая власть и призывая народ довериться вам, какие обещания давали вы ему и как исполнили эти обещания? Поистине вы дали ему камень вместо хлеба и змею вместо рыбы (см. Мф. 7:9–10)».

Когда большевики решили разрушить Церковь изнутри, патриарх всеми силами препятствовал распространению обновленческого раскола.

К 1921 году в результате гражданской войны и засухи в стране катастрофически не хватало продовольствия, в Поволжье начался страшный голод. И вот, выбрав удобный момент, под предлогом помощи голодающим власти решили нанести решительный удар по Церкви.

Летом 1921 года патриарх Тихон опубликовал послание о помощи голодающим. Это послание было прочитано всенародно в храме Христа Спасителя. Патриарх основал Комитет помощи голодающим и благословил сдавать церковные ценности и утварь, не имеюшие богослужебного употребления. Вместе с тем он решительно воспротивился посягательствам на христианские святыни.

За посланием последовали обращения патриарха к папе Римскому, к архиепископу Кентерберийскому, к американскому епископу с просьбой о скорой помощи голодающему Поволжью. И эта помощь пришла.

Но власти и не думали ослаблять давления на Церковь. Был издан декрет об изъятии церковных ценностей. Из-за попыток верующих противостоять изъятию прокатилась волна арестов священнослужителей и мирян и судебных процессов над ними.

Патриарх был помещен под домашний арест в московском Донском монастыре в одной из квартир маленького двухэтажного дома рядом с северными воротами. Он находился под строжайшей охраной, ему запрещалось совершать богослужение. Только раз в сутки он мог выходить на прогулку на огороженную площадку над воротами, напоминавшую большой балкон. К нему не допускали никого, почту изымали. Готовился судебный процесс над святителем, который мог закончиться расстрелом.

Однако в 1923 году патриарху было предложено освобождение при условии публичного «покаяния». Вероятно, на советскую власть повлияли и решительные протесты Запада, но был и расчет на подрыв авторитета патриарха. Святитель же говорил: «Пусть погибнет имя мое в истории, лишь бы Церкви была польза». И решил пожертвовать своим авторитетом ради облегчения положения Церкви. В июне 1923 года он подписал известное «покаянное» заявление в Верховный Суд РСФСР, запомнившееся словами: «… я отныне советской власти не враг».

Разумеется, патриарх шел на какие-то уступки под колоссальным давлением и настолько, насколько это было необходимо для существования Церкви в тех условиях.

Несмотря на стесненные обстоятельства, патриарх продолжал совершать богослужения, проповедовать, принимать множество шедших к нему за поддержкой и утешением людей.

На святителя было организовано покушение, в результате которого погиб его келейник Яков Полозов (похоронен у стены малого собора в Донском монастыре). Сам патриарх остался жив. Покушение было замаскировано под разбойное нападение.

25 марта 1925 года, в праздник Благовещения, шестидесятилетний патриарх Тихон предал свой дух Богу. Прощание со святителем длилось несколько дней, к его гробу шли тысячи людей. В отпевании участвовали десятки епископов и священников.

Духовное наследие патриарха Тихона

До нас дошли некоторые поучения и послания патриарха Тихона. В этих произведениях пастырской мысли отражены наставления, касающиеся разных сторон частной христианской и общецерковной жизни, а также размышления догматического характера.

Так, святитель писал «О лице Господа Иисуса Христа»; «О подвижничестве», писал, например, об увлечении вегетаринством, показывая, чем оно отличается от христианского поста («Вегетарианство и его отличие от христианского поста»). Рекомендации, касающиеся деятельности начинающих священников, оставлены им в пособии «Поучение к новопоставленному иерею».

Но самое главное наследие патриарха — это пример его исповеднической жизни, его вера и верность Церкви, его мужество и твердость в стоянии за истину.

Тропарь святителю Тихону, патриарху Московскому и всея Руси, глас 3

В годи́ну тя́жкую Бо́гом избpа́нный/ в совеpше́нней свя́тости и любви́ Бо́га пpосла́вил еси́,/ во смиpе́нии вели́чие, в пpостоте́ и кpо́тости си́лу Бо́жию явля́я,/ положи́л еси́ ду́шу за Це́pковь, за лю́ди своя́,/ испове́дниче свя́те патpиа́pше Ти́хоне,/ моли́ Хpиста́ Бо́га,/ Ему́же соpаспя́лся еси́,// и ны́не спасти́ зе́млю Ру́сскую и па́ству твою́.

Иной тропарь святителю Тихону, патриарху Московскому и всея Руси, глас 1

Апо́стольских преда́ний ревни́теля/ и Христо́вы Це́ркве па́стыря до́браго,/ ду́шу свою́ за о́вцы положи́вшаго,/ жре́бием Бо́жиим избра́ннаго,/ Всеросси́йскаго патри́арха Ти́хона восхва́лим/ и к нему́ с ве́рою и упова́нием возопи́им:/ предста́тельством святи́тельским ко Го́споду/ Це́рковь Ру́сскую в тишине́ соблюди́,/ расточе́нная ча́да ея́ во еди́но ста́до собери́,/ отступи́вшия от пра́выя ве́ры к покая́нию обрати́,/ страну́ на́шу от междоусо́бныя бра́ни сохрани// и мир Бо́жий лю́дем испроси́.

Кондак святителю Тихону, патриарху Московскому и всея Руси, глас 2

Ти́хостию нра́ва укра́шен,/ кро́тость и милосе́рдие ка́ющимся явля́яй,/ во испове́дании правосла́вныя ве́ры и любве́ ко Го́споду/ тверд и непрекло́нен пребы́л еси́,/ святи́телю Христо́в Ти́хоне./ Моли́ся о нас, да не разлучи́мся от любве́ Бо́жия,// я́же о Христе́ Иису́се, Го́споде на́шем.

1 После 1917 года во многих документах его фамилия писалась как Белавин.

Литература об авторе

- Алеутская и Северо-Американская епархия при святителе Тихоне А.Б. Ефимов, О.В. Ласаева 83

- Американский период жизни и деятельности святителя Тихона Московского 1898-1907 гг. А.В. Попов 5.1K

- Американский период жизни и деятельности святителя Тихона Московского. Проповеди и статьи А.В. Попов 2.9K

- Вне «тьмы века сего…» Владимир Лавров 2.2K

- История православия в Америке свящ. Сергий Широков 9.3K

- К 25-ти летию со дня кончины Святейшего Патриарха Тихона прот. Михаил Польский 701

- О некоторых важнейших моментах последнего периода жизни и деятельности святейшего патриарха Тихона (1923-1925 гг.) прот. Василий Виноградов 2.4K

- Памяти Св. Патриарха Тихона князь Григорий Трубецкой 1.9K

- Патриарх Тихон М.И. Вострышев 22K

- Патриарх Тихон свящ. Павел Верховской 460

- Патриарх Тихон и Церковь в ХХ веке протоиерей Георгий Митрофанов 3K

- Патриарх Тихон и история русской церковной смуты. Книга 1 М.Е. Губонин 939

- Патриарх Тихон – Священноархимандрит Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 247

- Патриарх Тихон — Ангел Русской Православной Церкви иером. Константин 263

- Письма к святителю Тихону свщмч. Иоанн Восторгов 177

- Письма святителя Тихона. Американский период жизни и деятельности святителя Тихона Московского А.В. Попов 856

- Послание Святейшаго Патриарха Тихона Николай Иванович Сагарда 1.2K

- Послание патриарха Тихона к архипастырям и пастырям Церкви Российской П.И. Орловский 805

- Православные братства в истории России. К 100-летию воззвания патр. Тихона об образовании духовных союзов. Часть 1 269

- Приветственное слово патриарху Тихону после возведения его на патриарший престол 21 ноября 1917 г. в Москве митр. Антоний (Храповицкий)

- Речь Святейшему Патриарху Тихону в день восшествия его на Патриарший Престол Всероссийской Православной Церкви, 21 ноября 1917 года свщмч. Владимир (Богоявленский) 851

- Сборник «Следственное дело Патриарха Тихона» 2.3K

- Святейший Патриарх Тихон и голод 1921-1922 гг. в России Е. В. Иванова 8.7K

- Святейший патриарх Тихон — служитель единства Церкви прот. Иоанн Мейендорф 1.6K

- Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России (воспоминания) прот. Александр Рождественский 599

- Святитель Тихон, патриарх Московский и всея России А. Маркова 7.7K

- Святитель Тихон, патриарх Московский и всея России и его время свящ. Димитрий Сафонов 6K

- Слово в день погребения Святейшего Патриарха Тихона 12 апреля 1925 г. свщмч. Иоанн Поммер 1.5K

- Современники о Патриархе Тихоне. Том 1 М.Е. Губонин 3K

- Современники о Патриархе Тихоне. Том 2 1.5K

- Страж дома Господня: памяти Святейшего патриарха Тихона прот. Сергий Булгаков 876